OLEH :

SITI NUR HOLIPAH A14070031

PROGRAM STUDI MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN DEPARTEMEN ILMU TANAH DAN SUMBERDAYA LAHAN

FAKULTAS PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

RINGKASAN

SITI NUR HOLIPAH. Pengaruh Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan terhadap Karakteristik Hidrologi Sub DAS Ciliwung Hulu. Di bawah bimbingan

ERNAN RUSTIADI dan SURIA DARMA TARIGAN.

DAS adalah daratan yang satu kesatuan dengan sungai dan anak

sungainya. DAS merupakan satu ekosistem yang terdiri dari hulu, tengah dan

hilir. Ekosistem DAS hulu merupakan bagian penting karena mempunyai fungsi

perlindungan terhadap seluruh bagian DAS. DAS Ciliwung termasuk dalam DAS

super prioritas yang harus segera dilakukan upaya konservasi pada wilayah DAS

karena dipandang dari berbagai faktor DAS telah mengalami gangguan. Menurut

Suripin (2002), komponen hidrologi yang terkena dampak kegiatan pembangunan

di dalam DAS meliputi koefisien aliran permukaan, koefisien regim sungai,

nisbah debit maksimum-minimum, kadar lumpur atau kandungan sedimen sungai,

laju, frekuensi dan periode banjir serta keadaan air tanah.

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis penutupan/penggunaan lahan,

perubahan penutupan/penggunaan lahan di sub DAS Ciliwung hulu dan

menganalisis pengaruh perubahan penutupan/penggunaan lahan terhadap

karakteristik hidrologi (banjir dan debit maksimum-minimum) DAS. Dalam

penelitian ini digunakan citra landsat tahun 1990, 2001 dan 2010 untuk

menganalisis penutupan/penggunaan lahan. Kondisi perubahan

penutupan/penggunaan lahan dan karakteristik hidrologi kemudian dibandingkan

dan dievaluasi.

Penelitian menghasilkan informasi penutupan lahan tahun 1990 dan 2001

didominasi secara berturut-turut oleh hutan lebat, kebun campuran dan kebun teh.

Sedangkan penggunaan lahan tahun 2010 didominasi secara berturut-turut oleh

hutan lebat, kebun teh dan pemukiman. Pola perubahan penutupan lahan yang

terjadi pada periode tahun 1990-2001 menunjukkan perubahan dari lahan

budidaya pertanian yaitu sawah, tegalan dan kebun campuran menjadi

pemukiman. Luas perubahan yang terjadi secara berturut-turut yaitu 238,8 ha,

238,5 ha dan 127,8 ha. Hutan semak/belukar kemudian berubah menjadi budidaya

pertanian yaitu kebun teh (180,1 ha), kebun campuran (140,7 ha) dan budidaya

pertanian lain. Kebun campuran mengalami konversi yang tinggi ke area tegalan

2001-2010 pola umum perubahan penutupan/penggunaan terjadi tidak terlalu

berbeda namun dalam skala yang lebih besar. Luas perubahan ke area pemukiman

dari konversi lahan budidaya pertanian sawah sebesar 231,3 ha, kebun campuran

sebesar 176,2 ha dan tegalan sebesar 128,9 ha. Luas perubahan ke area tegalan

dari kebun campuran sebesar 329,5 ha dan dari sawah sebesar 212,8 ha. Luas

perubahan hutan semak/belukar ke area kebun teh sebesar 107,1 ha, ke area sawah

144,9 ha dan area tegalan 108,4 ha. Terjadi penurunan kualitas hidrologi pada sub

DAS Ciliwung Hulu dilihat dari karakteristik frekuensi banjir, kualitas banjir,

debit maksimum, debit minimum dan rasio debit maksimum-minimum.

Perubahan pola penutupan/penggunaan lahan yang mengarah kepada pemukiman

dan tegalan serta terkonversinya area hutan semak/belukar dan kebun campuran

menyebabkan menurunnya kualitas karakteristik hidrologi sub DAS Ciliwung

hulu.

SUMMARY

SITI NUR HOLIPAH. Impact of Land Use/Cover Change On Hydrology Characteristics of Sub Watershed Ciliwung. Under supervision of ERNAN RUSTIADI and SURIA DARMA TARIGAN.

Watershed is an ecosystem consisting of upstream, middle and

downstream. Upstream watershed ecosystem is play an important role, because its

function to regulate hydrologic characteristics of the watershed. Ciliwung

watershed is one of the superpriority watershed that must be taken high priority

effort to rehabilitation. According to Suripin (2002), hydrological components

affected by development activities in the watershed includes surface flow

coefficient, coefficient of discharge regim river, the ratio between

maximum-minimum river discharge, mud content or sedimentary deposits in the river, the

rate of frequency and period of floods, and also the state of groundwater.

The aim of the research is to analyze land use/cover, changes of land

use/cover in upstream ciliwung watershed and to analyze its influence on

watershed hydrology (flood and maximum-minimum river discharge). In this

research landsat image of 1990, 2001 and 2010 was used to analyze the land

use/cover changes. After that the condition of land use changes and characteristics

of watershed hydrology were compared and evaluated.

Based on image interpretation of land cover in 1990 and 2001, the area

dominated respectively by dense jungle, mixed farms and tea plantation. While

land use in 2010 is dominated respectively by dense jungle, tea plantation and

settlement. Patterns of land use/cover change at period 1990-2001 indicates

substantially conversion of agriculture land such as the rice field, dryland farming

and mixed farms into settlements. Area that converted respectively are 238.8 ha,

238,5 ha and 127,8 ha. Bush land is transformed into agriculture land as well,

which are tea plantation (180,1 ha), mixed farms (140,7 ha) and other agricultural

cultivation. Mixed farms is the most intensively converted land into dryland

farming (411,3 ha). In the period 2001-2010, pattern of landuse/cover changes

that occured is not too different but in a much larger scale. Large conversion of

agriculture land occurred toward settlement (rice field 231,3 ha, mixed farms

farming are 329,5 ha and rice field 212,8 ha. Amount of bush land converted to

tea plantation, rice field and dryland farming were respectivally 107,1 ha, 144,9

ha and 108,4 ha. A decline in the quality of the upstream ciliwung watershed

hydrology can be seen from characteristic of flood frequency, the quality of a

flood, minimum river discharge and the ratio between

maximum-minimum river discharge. Increase of settlement and dryland farming area in the

upstream ciliwung watershed contribute to declining of upstream ciliwung

sub watershed hydrology characteristics.

PENGARUH PERUBAHAN PENUTUPAN/PENGGUNAAN LAHAN TERHADAP KARAKTERISTIK HIDROLOGI

SUB DAS CILIWUNG HULU

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pertanian pada Fakultas Pertanian

Institut Pertanian Bogor

OLEH :

SITI NUR HOLIPAH A14070031

PROGRAM STUDI MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN DEPARTEMEN ILMU TANAH DAN SUMBERDAYA LAHAN

FAKULTAS PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Skripsi : Pengaruh Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan terhadap Karakteristik Hidrologi Sub DAS Ciliwung Hulu Nama Mahasiswa : Siti Nur Holipah

Nomor Pokok : A14070031

Menyetujui :

Pembimbing I Pembimbing II

(Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr) (Dr. Ir. Suria Darma Tarigan, M.Sc) NIP. 196510111990021002 NIP.196203051987031002

Mengetahui :

Ketua Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan

(Dr. Ir. Syaiful Anwar, M.Sc) NIP. 196211131987031003

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Tegal tepatnya di Desa Kambangan Kecamatan

Lebaksiu pada tanggal 11 Juni 1989, putri terakhir dari tiga bersaudara dari

pasangan Ibu Surimi dan Bapak Sumitro.

Sekolah Dasar diselesaikan pada tahun 2001 di SD Negeri 13 Jakarta

Selatan, Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2004 di SMP Negeri 31 Jakarta

dan Sekolah Menengah Atas pada tahun 2007 di SMA Negeri 32 Jakarta. Pada

tahun 2007 penulis diterima di Institut Pertanian Bogor melalui jalur Undangan

Seleksi Masuk IPB (USMI).

Penulis aktif dalam kegiatan kemahasiswaan yaitu Forum Kemahasiswaan

Rohis Departemen (FKRD) Fakultas Pertanian IPB, Dewan Perwakilan

Mahasiswa (DPM) Fakultas Pertanian IPB dan Badan Eksekutif Mahasiswa

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabbil’aalamiin, puji syukur saya panjatkan kepada Allah

SWT atas rahmat dan karunia yang diberikan-Nya selama ini. Terutama saat

menyelsaikan penelitian ini. Penelitian yang dilaksanakan pada bulan Februari

sampai Oktober 2011 berjudul Analisis Hubungan Perubahan

Penutupan/Penggunaan Lahan terhadap Karakteristik Hidrologi. Berhasilnya

penelitian ini dapat berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak.

Ucapan Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M. Agr dan Dr. Ir. Suria Darma Tarigan, M. Sc atas

arahan dan bimbingannya selama penyusunan skripsi ini.

2. Dr. Ir. D. P. Tejo Baskoro, M. Sc selaku dosen penguji.

3. Ir. Laode Syamsul Iman, M.Si yang telah memberikan ilmunya.

4. Dosen Departemen Manajemen Sumber Daya Lahan atas ilmu yang telah

diberikan selama ini.

5. Dosen dan staf Laboratorium Perencanaan Pengembangan Wilayah.

6. Bapak Andi selaku Pegawai Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Ciliwung-Cisadane Kota Bogor atas data yang diberikan, Bapak Sudirman

selaku Kepala pintu air Katulampa dan Ibu Leni selaku staf BMKG

Dramaga atas bantuannya dalam memperoleh data.

7. Bapak, Mama, Kakak dan Keponakan atas segala kasih sayang, doa,

motivasi, semangat dan inspirasi yang telah diberikan selama ini.

8. Teman seperjuangan laboratorium Pengembangan Wilayah dan

teman-teman yang sudah membantu penelitian ini Aci, Andi, Endang, Dita,

Nindi, Lili, Citra, Febri, Sis dan Ufi.

9. Teman-teman seperjuangan Soil 44 yang tidak bisa disebutkan satu

persatu.

10.Keluarga Pesantren Mahasiswa Al-Iffah IPB, Team Lingkaran Lollypop,

keluarga Salam ISC 2011 atas kebersamaannya selama ini.

11.Pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Bogor, Desember 2011

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ...x

DAFTAR TABEL ... xii

DAFTAR GAMBAR ... xiii

DAFTAR LAMPIRAN ... xiv

I. PENDAHULUAN ...1

1.2 Latar Belakang ...1

1.2 Tujuan ...2

II. TINJAUAN PUSTAKA ...3

2.1 Citra Landsat ...3

2.2 Penutupan/Penggunaan Lahan ...5

2.3 Jenis Penutupan/Penggunaan Lahan ...6

2.4 Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan ...7

2.5 Daerah Aliran Sungai ...8

2.6 Siklus Hidrologi ...9

2.7 Aliran Permukaan ...10

2.8 Banjir ...11

2.9 Sistem Peringatan Dini Banjir ...12

2.10 Pengaruh Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan terhadap Karakteristik Hidrologi ...13

III. METODE PENELITIAN ...15

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian ...15

3.2 Bahan dan Alat ...15

3.3 Metode Penelitian ...16

3.3.1 Stacking Image ...16

3.3.2 Koreksi Geometri ...17

3.3.3 Penajaman Citra ...17

3.3.4 Digitasi ...17

3.3.5 Cek Lapang ...18

3.3.7 Poligon Thiessen ...19

3.3.8 Banjir ...20

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN ...22

4.1 Kondisi Fisik Sub DAS Ciliwung Hulu ...22

4.1.1 Geologi dan Geomorfologi ...22

4.1.2 Tanah dan Topografi ...23

V. HASIL DAN PEMBAHASAN ...24

5.1 Interpretasi Citra Landsat Tahun 1990, 2001 dan 2010 ...24

5.2 Pola Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan ...25

5.3 Perubahan Penutupan Penggunaan Lahan ...27

5.4 Analisis Debit Maksimum-Minimum ...37

5.5 Analisis Banjir ...39

5.6 Hubungan Curah Hujan dengan Banjir ...40

5.7 Pengaruh Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan dengan Karakteristik Hidrologi DAS (Banjir dan Debit Maksimum- Minimum). ...42

VI. KESIMPULAN DAN SARAN ...45

6.1 Kesimpulan ...45

6.2 Saran ...45

DAFTAR PUSTAKA ...47

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekomendasi Klasifikasi Penutupan/Penggunaan Lahan untuk

Pemetaan Tematik Dasar Indonesia ...6

Tabel 2. Luas Penutupan/Penggunaan Lahan Sub DAS Ciliwung Hulu ...8

Tabel 3. Pembobotan Curah Hujan Poligon Thiessen ...19

Tabel 4. Topografi DAS Ciliwung Hulu ...23

Tabel 5. Luas Penutupan/Penggunaan Lahan Tahun 1990, 2001 dan 2010 ...25

Tabel 6. Luas Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan Tahun 1990, 2001 dan 2010 ...28

Tabel 7. Perubahan tipe dan luas tutupan lahan periode tahun 1990-2001...29

Tabel 8. Perubahan tipe dan luas tutupan lahan periode tahun 2001-2010...30

Tabel 9. Tipe Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan Dominan tahun 1990-2001 ...31

Tabel 10. Tipe Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan Dominan tahun 2001-2010 ...31

Tabel 11. Debit maksimum dan Debit Minimum tahun 1990, 2001 dan 2010 ...38

Tabel 12. Kejadian Banjir dengan Curah Hujan Sama ...40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Administrasi wilayah Sub DAS Ciliwung Hulu ...15

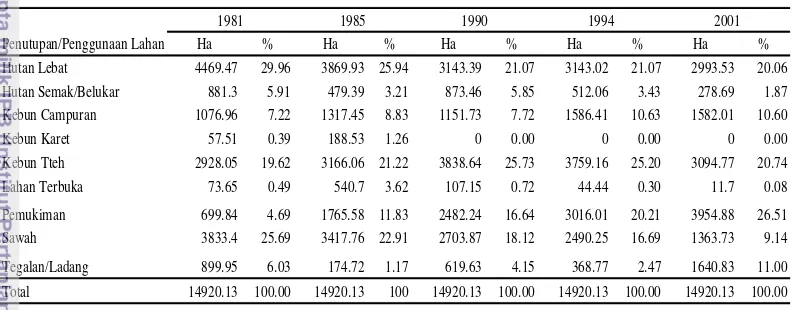

Gambar 2. Bagan Alir Penelitian ...21

Gambar 3. Grafik Luas Penutupan/Penggunaan Lahan tahun 1990, 2001 dan 2010 ...27

Gambar 4. Grafik Luas Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan tahun 1990-2010 ...28

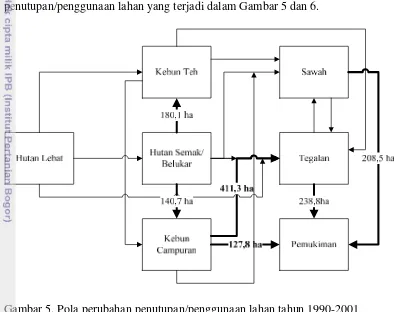

Gambar 5. Pola perubahan penutupan/penggunaan lahan tahun 1990-2001 ...34

Gambar 6. Pola perubahan penutupan/penggunaan lahan tahun 2001-2010 ...35

Gambar 7. Frekuensi Banjir berdasarkan Status Siaga ...39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Peta Penutupan Lahan tahun 1990 ...50

Lampiran 2. Peta Penutupan Lahan tahun 2001 ...51

Lampiran 3. Peta Penggunaan Lahan tahun 2010 ...52

Lampiran 4. Penampakan citra landsat untuk masing-masing tipe penutupan lahan ...53

Lampiran 5. Foto penggunaan lahan existing di wilayah penelitian ...54

Lampiran 6. Kombinasi perubahan penutupan/penggunaan lahan tahun 1990-2001 ...56

Lampiran 7. Kombinasi perubahan penutupan/penggunaan lahan tahun 2001-2010 ...57

Lampiran 8. Data Kejadian Banjir tahun 1990 ...58

Lampiran 9. Data Kejadian Banjir tahun 2001 ...58

Lampiran 10. Data Kejadian Banjir tahun 2010 ...59

Lampiran 11. Curah Hujan wilayah Sub DAS Ciliwung hulu tahun 1990 ...60

Lampiran 12. Curah Hujan wilayah Sub DAS Ciliwung hulu tahun 2001 ...61

Lampiran 13. Curah Hujan wilayah Sub DAS Ciliwung hulu tahun 2010 ...62

Lampiran 14. Debit maksimum bulanan tahun 1990, 2001 dan 2010 ...63

I. PENDAHULUAN 1.2 Latar Belakang

Sebagian besar wilayah DKI Jakarta adalah dataran yang letaknya lebih

rendah dari permukaan laut. Kota ini dialiri oleh tiga belas sungai yang bermuara

di Laut Jawa. Saat ini Jakarta juga merupakan kota dengan jumlah penduduk

tertinggi di Indonesia dan jumlah ini terus bertambah karena daya tarik kota ini

sebagai pusat perekonomian. Perpaduan antara kondisi geografis dengan dataran

yang rendah dan dialiri oleh banyak sungai, serta kian rusaknya lingkungan hidup

akibat tekanan pertumbuhan penduduk, menyebabkan Jakarta kian lama kian

rentan terhadap ancaman bencana banjir (Kompas, 2007).

Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan

merendam daratan. Banjir di Kota Jakarta berkaitan erat dengan banyak faktor

seperti antara lain, pembangunan fisik di kawasan tangkapan air di hulu yang

kurang tertata baik, urbanisasi yang terus meningkat, perkembangan ekonomi dan

perubahan iklim global.

Salah satu sungai yang bermuara di Jakarta adalah sungai Ciliwung, hulu

sungai ini berada di dataran tinggi yang terletak di perbatasan Kabupaten Bogor

dan Kabupaten Cianjur, atau tepatnya di Gunung Gede, Gunung Pangrango dan

daerah Puncak serta melintasi Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, dan Jakarta.

DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan

sungai beserta anak-anak sungainya. DAS berfungsi menampung, menyimpan,

dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara

alami. DAS merupakan satu ekosistem yang terdiri dari hulu, tengah dan hilir.

Ekosistem DAS hulu merupakan bagian penting karena mempunyai fungsi

perlindungan terhadap seluruh bagian DAS (Asdak, 2010).

DAS Ciliwung merupakan satu dari beberapa DAS yang tergolong kritis,

dan termasuk DAS super prioritas. Penetapan DAS Prioritas ini dilakukan oleh

Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan

Umum karena suatu DAS telah mengalami gangguan sehingga diperlukan upaya

konservasi dengan segera. Pada dasarnya, DAS Ciliwung mempunyai

karakteristik yang hampir sama dengan DAS kritis lainnya, akan tetapi ada

wilayah hilir DAS Ciliwung mencakup ibukota Negara (DKI Jakarta) yang sangat

kaya akan berbagai aset nasional dan pemukiman penduduk. Kedua kerusakan

wilayah hulu DAS Ciliwung tidak semata-mata sebagai akibat dari kegiatan

pertanian, tetapi juga oleh tumbuhnya pemukiman dan prasarana lainnya yang

tidak berwawasan lingkungan. Ketiga wilayah hulu DAS Ciliwung merupakan

kawasan wisata yang terus berkembang sehingga hal itu mengakibatkan terjadinya

tekanan terhadap sumberdaya air semakin berlanjut (Lewolaba, 1997).

Leopold dan Dunne (1978) dalam Sudadi et al. (1991) mengatakan secara

umum perubahan penggunaan lahan akan mengubah: (1) karakteristik aliran

sungai, (2) total aliran permukaan, (3) kualitas air dan (4) sifat hidrologi yang

bersangkutan. Komponen hidrologi yang terkena dampak kegiatan pembangunan

di dalam DAS meliputi koefisien aliran permukaan, koefisien regim sungai,

nisbah debit maksimum-minimum, kadar lumpur atau kandungan sedimen sungai,

laju, frekuensi dan periode banjir serta keadaan air tanah (Suripin, 2002).

Berkaitan dengan kenyataan yang telah dipaparkan sebelumnya, perlu

dilakukan suatu kajian mengenai perubahan penutupan/penggunaan lahan di

daerah sub DAS Ciliwung Hulu dan dinamikanya. Khususnya mengenai pengaruh

perubahan penutupan/penggunaan lahan terhadap perubahan karakteristik

hidrologi DAS.

1.2 Tujuan

1. Menganalisis penutupan/penggunaan lahan dan perubahannya di kawasan sub

DAS Ciliwung Hulu pada tahun 1990, 2001 dan 2010.

2. Menganalisis pengaruh perubahan penutupan/penggunaan lahan terhadap

karakteristik hidrologi DAS (frekuensi banjir, kualitas banjir, debit

II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Citra Landsat

Landsat 5 diluncurkan pada 1 Maret 1984, sekarang ini masih beroperasi

pada orbit polar membawa sensor TM (Thematic Mapper) yang mempunyai

resolusi spasial 30 x 30 m pada band 1, 2, 3, 4, 5 dan 7. Sensor TM mengamati

obyek-obyek di permukaan bumi dalam 7 band spektral yaitu band 1, 2 dan 3

adalah sinar tampak (visible), band 4, 5 dan 7 adalah infra merah dekat, infra

merah menengah, dan band 6 adalah infra merah termal yang mempunyai resolusi

spasial 120 x 120 m. Luas liputan satuan citra adalah 175 x 185 km pada

permukaan bumi. Landsat 5 mempunyai kemampuan untuk meliput daerah yang

sama pada permukaan bumi pada setiap 16 hari pada ketinggian orbit 705 km

(Sitanggang dalam Siddik, 2008).

Program Landsat merupakan yang tertua dalam program observasi bumi.

Landsat dimulai tahun 1972 dengan satelit Landsat-1 yang membawa sensor MSS

multispektral. Setelah tahun 1982, Thematic Mapper TM ditempatkan pada sensor

MSS. Pada April 1999 Landsat-7 diluncurkan dengan membawa ETM+scanner.

Saat ini, hanya Landsat-5 dan 7 yang masih beroperasi.

Sistem Landsat merupakan milik Amerika Serikat yang mempunyai tiga

instrument pencitraan, yaitu RBV (Return Beam Vidicon), MSS (multispectral

Scanner) dan TM (Thematic Mapper) (Jaya dalam Siddik, 2008). RBV

merupakan instrumen semacam televisi yang mengambil citra snapshot dari

permukaan bumi sepanjang track lapangan satelit pada setiap selang waktu

tertentu. MSS merupakan suatu alat scanning mekanik yang merekam data

dengan cara men-scanning permukaan bumi dalam jalur atau baris tertentu TM

juga merupakan alat scanning mekanis yang mempunyai resolusi spectral, spatial

dan radiometric.

Interpretasi citra adalah perbuatan mengkaji foto udara atau citra dengan

maksud untuk mengidentifikasi obyek dan menilai arti pentingnya objek tersebut.

Di dalam pengenalan obyek yang tergambar pada citra, ada tiga rangkaian

kegiatan yang diperlukan yaitu deteksi, identifikasi dan analisis. Deteksi ialah

pengamatan atas adanya obyek, identifikasi ialah upaya mencirikan obyek yang

ialah tahap mengumpulkan keterangan lebih lanjut. Interpretasi citra dapat

dilakukan secara visual maupun digital (Somantri, 2009).

Interpretasi visual dilakukan pada citra hardcopy atau yang tertayang pada

monitor komputer. Interpretasi visual adalah aktivitas visual untuk mengkaji

gambaran muka bumi yang tergambar pada citra untuk tujuan identifikasi objek

dan menilai maknanya. Unsur-unsur dalam interpretasi yaitu :

a.Bentuk: merupakan konfigurasi atau kerangka suatu obyek. Bentuk beberapa obyek demikian mencirikan sehingga citranya dapat

diidentifikasi langsung hanya berdasarkan kriteria ini.

b.Ukuran obyek: dipertimbangkan sehubungan dengan skala foto udara. c.Pola: Hubungan spasial obyek. Pengulangan bentuk umum tertentu atau

pola hubungan merupakan karakteristik bagi banyak obyek alamiah

maupun bangunan dan akan memberikan suatu pola yang memudahkan

penafsir untuk mengidentifikasi pola tersebut.

d.Bayangan: Bentuk atau kerangka bayangan dapat memberikan gambaran profil suatu obyek dan obyek di bawah bayangan hanya dapat

memantulkan sedikit cahaya dan sukar diamati pada foto.

e.Rona: adalah warna atau kecerahan relatif suatu obyek pada foto. f.Tekstur: Frekuensi perubahan rona pada citra fotografi.

g.Situs: Lokasi obyek dalam hubungannya dengan obyek yang lain. (Liliesand and Kiefer, 1997)

Interpretasi citra digital yaitu aktivitas mengkaji gambaran muka bumi

dengan menggunakan bantuan software untuk menginterpretasi citra satelit seperti

Erdas Imagine atau ENVI.

2.2 Penutupan/Penggunaan Lahan

Istilah penutupan lahan berkaitan dengan jenis kenampakan yang ada di

permukaan bumi. Istilah penggunaan lahan berkaitan dengan kegiatan manusia

pada bidang lahan tertentu (Liliesand and Kiefer, 1997). Karakteristik

penutupan/penggunaan lahan suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh kondisi

bio-fisik maupun sosial ekonomi masyarakatnya (Haryadi, 2007).

Dalam artikel Beni Raharjo mengutip Townshend dan Justice (1981)

alam, dan unsur-unsur budaya yang ada di permukaan bumi tanpa memperhatikan

kegiatan manusia terhadap obyek tersebut. Sedangkan Barret dan Curtis (1982),

mengatakan bahwa permukaan bumi sebagian terdiri dari kenampakan alamiah

(penutupan lahan) seperti vegetasi, salju, dan lain sebagainya. Sebagian lagi

berupa kenampakan hasil aktivitas manusia (penggunaan lahan).

Penggunaan lahan merupakan hasil akhir dari setiap bentuk campur tangan

kegiatan (intervensi) manusia terhadap lahan di permukaan bumi yang bersifat

dinamis dan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup baik material maupun

spiritual. Penggunaan lahan dapat dikelompokan ke dalam dua golongan besar

yaitu penggunaan lahan pertanian dan penggunaan lahan bukan pertanian.

Penggunaan lahan pertanian dibedakan atas penyediaan air dan komoditas

diusahakan dan dimanfaatkan atau atas jenis tumbuhan atau tanaman yang

terdapat di atas lahan tersebut. Berdasarkan hal ini dikenal macam penggunaan

lahan seperti tegalan (pertanian lahan kering atau pertanian pada lahan tidak

beririgasi), sawah, kebun kopi, kebun karet, padang rumput, hutan produksi, hutan

lindung, padang alang-alang, dan sebagainya. Penggunaan lahan bukan pertanian

dapat dibedakan ke dalam lahan kota atau desa (pemukiman), industri, rekreasi,

pertambangan dan sebagainya (Arsyad, 2006).

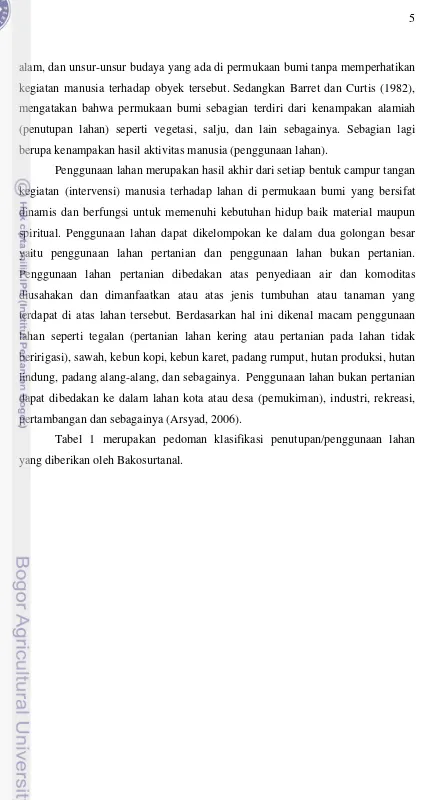

Tabel 1 merupakan pedoman klasifikasi penutupan/penggunaan lahan

Sumber: (BAKOSURTANAL, 2000 dalam Surlan 2002)

2.3 Jenis Penutupan/Penggunaan Lahan

Penelitian ini membagi/mengelompokkan penutupan/penggunaan lahan

menjadi tujuh kategori, masing-masing yaitu hutan lebat, hutan semak/belukar,

kebun teh, kebun campuran, pemukiman, sawah, dan tegalan.

Tingkat I Tingkat II Tingkat III

1. Daerah perkotaan dan terbangun

Permukiman perkotaan Permukiman perkotaan Perdagangan, jasa, industri Perdagangan, jasa, industri Transportasi, komunikasi,

utilities

Transportasi, komunikasi, utilitis

Lahan terbangun lainnya Lahan terbangun lainnya Bukan lahan terbangun Bukan lahan terbangun

2. Daerah pedesaan

Permukiman pedesaan Permukiman pedesaan

Lahan bervegetasi diusahakan

Sawah irigasi Sawah tadah hujan Sawah pasang surut Tegalan

Perkebunan Lahan bervegetasi tidak Hutan lahan kering

Diusahakan

Hutan lahan basah Belukar

Semak Rumput

Lahan tidak bervegetasi (lahan kosong)

Lahan terbuka Lahar, dan lava Beting pantai Gosong sungai Gemuk pasir Tubuh perairan Danau Waduk Tambak Rawa Sungai Kelurusan Kelurusan

Harimurti dalam Janudianto (2004) memberikan definisi dan batasan yang

jelas mengenai tipe penggunaan lahan di atas. Definisi dari masing-masing

penggunaan lahan di atas yaitu :

• Hutan Lebat: Wilayah yang ditutupi oleh vegetasi pepohonan baik alami

maupun yang dikelola dengan tajuk yang rimbun dan besar/lebat.

• Hutan Semak/Belukar: Hutan yang telah dirambah atau dibuka, merupakan area transisi dari hutan lebat menjadi kebun atau lahan

pertanian, bisa berupa hutan dengan semak atau belukar dengan tajuk yang

relatif kurang rimbun.

• Kebun Campuran: Daerah yang ditumbuhi vegetasi tahunan satu jenis

maupun campuran baik dengan pola acak, maupun teratur sebagai

pembatas tegalan.

• Permukiman: Kombinasi antara jalan, bangunan, pekarangan dan bangunan itu sendiri.

• Sawah: Daerah pertanian yang ditanami padi sebagai tanaman utama

dengan rotasi tertentu yang biasanya diairi sejak saat pertanaman hingga

beberapa hari sebelum panen.

• Tegalan: Daerah yang umumnya ditanami tanaman semusim, namun pada

sebagian lahan tidak ditanami dengan vegetasi. Vegetasi yang umum

dijumpai seperti padi gogo, singkong, jagung, kentang, kedelai, dan

kacang tanah.

• Kebun Teh: merupakan daerah yang digunakan sebagai perkebunan teh

baik yang diusahakan pemerintah maupun pihak swasta.

2.4 Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan

Identifikasi perubahan penggunaan lahan pada suatu DAS merupakan

suatu proses mengindentifikasi perbedaan keberadaan suatu objek atau fenomena

yang diamati pada waktu yang berbeda di DAS tersebut. Indentifikasi perubahan

penggunaan lahan memerlukan suatu data spasial temporal (Suarna et al., 2008).

Penggunaan lahan secara umum dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu

faktor alami seperti iklim, topografi, tanah atau bencana alam dan faktor manusia

berupa aktivitas manusia pada sebidang lahan. Faktor manusia dirasakan

besar perubahan penggunaan lahan disebabkan oleh aktivitas manusia dalam

memenuhi kebutuhannya pada sebidang lahan yang spesifik (Vink dalam Sudadi

et al., 1991).

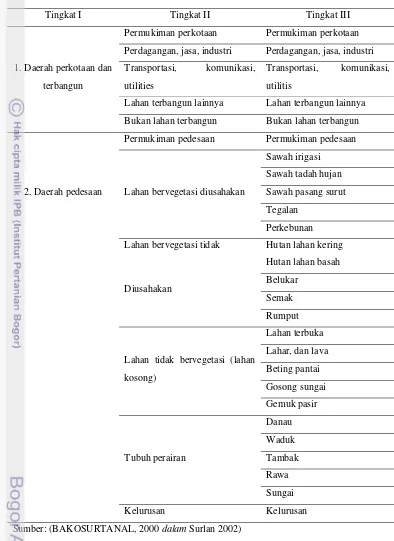

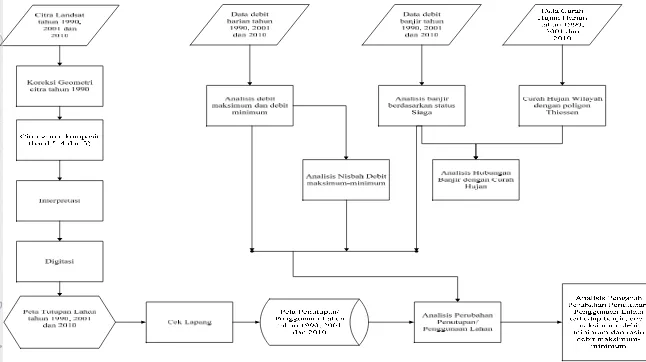

Tabel 2 adalah hasil analisis perhitungan luas penutupan/penggunaan

lahan menurut penelitian Sudadi et al. tahun 1981, 1985 dan 1990. Serta hasil

analisis perhitungan luas penutupan/penggunaan lahan menurut penelitian

Janudianto tahun 1994 dan 2001 di wilayah sub DAS Ciliwung Hulu.

Sumber: Sudadi et al. (1991) dan Janudianto (2004) 2.5 Daerah Aliran Sungai

Definisi daerah aliran sungai dapat berbeda-beda menurut pandangan dari

berbagai aspek. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air, daerah aliran sungai adalah suatu wilayah

daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya,

yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari

curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan

pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih

terpengaruh aktivitas daratan.

Menurut Departemen Kehutanan (2001), daerah aliran sungai (DAS) adalah suatu daerah tertentu yang bentuk dan sifat alaminya sedemikian rupa,

sehingga merupakan kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang

melalui daerah tersebut dalam fungsinya untuk menampung air yang berasal dari

curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai

utamanya (single outlet). Sub DAS adalah bagian DAS yang menerima air hujan

Ha % Ha % Ha % Ha % Ha %

Hutan Lebat 4469.47 29.96 3869.93 25.94 3143.39 21.07 3143.02 21.07 2993.53 20.06

Hutan Semak/Belukar 881.3 5.91 479.39 3.21 873.46 5.85 512.06 3.43 278.69 1.87

Kebun Campuran 1076.96 7.22 1317.45 8.83 1151.73 7.72 1586.41 10.63 1582.01 10.60

Kebun Karet 57.51 0.39 188.53 1.26 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Kebun Tteh 2928.05 19.62 3166.06 21.22 3838.64 25.73 3759.16 25.20 3094.77 20.74

Lahan Terbuka 73.65 0.49 540.7 3.62 107.15 0.72 44.44 0.30 11.7 0.08

Pemukiman 699.84 4.69 1765.58 11.83 2482.24 16.64 3016.01 20.21 3954.88 26.51

Sawah 3833.4 25.69 3417.76 22.91 2703.87 18.12 2490.25 16.69 1363.73 9.14

Tegalan/Ladang 899.95 6.03 174.72 1.17 619.63 4.15 368.77 2.47 1640.83 11.00

Total 14920.13 100.00 14920.13 100 14920.13 100.00 14920.13 100.00 14920.13 100.00

Penutupan/Penggunaan Lahan

1981 1985 1990 1994 2001

dan mengalirkannya melalui anak sungai ke sungai utama. Setiap DAS terbagi

habis ke dalam sub DAS – sub DAS.

Menurut Asdak (2010), DAS adalah suatu wilayah daratan yang secara

topografik dibatasi oleh punggung-punggung gunung yang menampung dan

menyimpan air hujan untuk kemudian menyalurkannya ke laut melaluli sungai

utama. Wilayah daratan tersebut dinamakan daerah tangkapan air (DTA atau

catchment area) yang merupakan suatu ekosistem dengan unsur utamanya terdiri

atas sumberdaya alam (tanah, air dan vegetasi) dan sumberdaya manusia sebagai

pemanfaat sumberdaya alam.

Menurut Suripin (2002), DAS dapat didefinisikan sebagai suatu wilayah

yang dibatasi oleh alam, seperti punggung-punggung bukit atau gunung maupun

batas buatan seperti jalan atau tanggul dimana air hujan turun di wilayah tersebut

memberi kontribusi aliran ke titik kontrol (outlet). Menurut Kamus Webster

dalam Suripin (2002), DAS adalah suatu daerah yang dibatasi oleh pemisah

topografi, yang menerima hujan, menampung, menyimpan dan mengalirkan ke

sungai dan seterusnya ke danau atau ke laut.

Daerah Aliran Sungai merupakan satu ekosistem yang terdiri atas

komponen biotis dan abiotis yang saling berinteraksi membentuk satu kesatuan

yang teratur. Aktivitas satu komponen ekosistem selalu mempengaruhi ekosistem

yang lain. DAS dibagi menjadi daerah hulu, tengah dan hilir. Secara biogeofisik,

daerah hulu DAS dicirikan oleh hal-hal berikut merupakan daerah konservasi,

mempunyai kerapatan drainase lebih tinggi, merupakan daerah dengan

kemiringan lereng besar (lebih dari 15%), bukan merupakan daerah banjir,

pengaturan pemakaian air dipengaruhi oleh pola drainase dan jenis vegetasi

umumnya merupakan tegakan hutan. Ekosistem DAS hulu merupakan bagian

yang penting karena mempunyai fungsi perlindungan terhadap seluruh bagian

DAS (Asdak, 2010).

2.6 Siklus Hidrologi

Hidrologi merupakan ilmu yang mempelajari proses penambahan,

penampungan dan kehilangan air di bumi. Air yang jatuh ke bumi dalam bentuk

ke udara menjadi awan dalam bentuk hujan, salju dan embun yang kemudian akan

kembali jatuh ke bumi.

Sebagian besar air hujan yang jatuh menguap sebelum sampai ke bumi

(evaporasi). Pada tempat yang terdapat tumbuhan atau benda lain air hujan akan

ditahan (intersepsi), air hujan yang tertahan sebagian akan menguap ke udara,

sebagian lagi jatuh ke permukaan tanah (lolosan tajuk/through fall) sedangkan

sebagian yang lain akan mengalir di permukaan tumbuhan kemudian sampai ke

permukaan tanah (aliran batang/stem flow). Bagian air hujan yang sampai ke

permukaan tanah akan mengalir di permukaan tanah disebut aliran permukaan

(runn off) atau masuk ke dalam tanah disebut infiltrasi. Air infiltrasi bisa menjadi

air bawah tanah, menguap ke udara atau diserap tanaman.

Presipitasi atau curah hujan merupakan curahan atau jatuhnya air dari

atmosfer ke permukaan bumi dan laut dalam bentuk berbeda. Presipitasi adalah

faktor utama yang mengendalikan proses daur hidrologi suatu DAS (Arsyad,

2006).

2.7 Aliran Permukaan

Aliran Permukaan adalah air yang mengalir di atas permukaan tanah atau

bumi. Bentuk aliran inilah yang paling penting sebagai penyebab erosi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi limpasan/run off terdiri dari dua kelompok, yakni

kelompok meteorologi yang diwakili oleh hujan dan elemen daerah pengaliran

yang menyatakan sifat fisik dari daerah pengaliran. Elemen meteorologi terdiri

dari jenis presipitasi, intensitas curah hujan, lamanya curah hujan, distribusi curah

hujan dalam daerah limpasan, arah pergerakan hujan serta curah hujan terdahulu

dan kelembaban tanah. Elemen daerah pengaliran terdiri dari kondisi penggunaan

tanah (land use), luas daerah pengaliran, kondisi topografi daerah pengaliran dan

jenis tanah (Arsyad, 2006).

Aliran permukaan memiliki sifat-sifat yang mempengaruhi

kemampuannya untuk menimbulkan erosi. Sifat-sifat tersebut yaitu diantaranya

jumlah aliran permukaan menyatakan jumlah air yang mengalir di permukaan

tanah untuk suatu massa hujan atau massa tertentu dinyatakan dalam tinggi kolom

air (mm atau cm) atau dalam volume air (m3) dan laju aliran permukaan (debit)

waktu dinyatakan dalam m/detik atau m/jam. Besarnya debit dinyatakan dengan

persamaan:

Q = AV

Q adalah debit air, A adalah luas penampang saluran dan V adalah kecepatan air melalui penampang tersebut.

Debit aliran permukaan berubah menurut waktu yang dipengaruhi oleh

terjadinya hujan. Pada musim hujan debit akan mencapai maksimum dan pada

musim kemarau akan mencapai minimum. Rasio debit maksimum (Qmax) terhadap

debit minimum (Qmin) menunjukkan keadaan DAS yang dilalui sungai. Semakin

kecil rasionya, semakin baik keadaan vegetasi dan penggunaan lahan DAS dan

sebaliknya (Arsyad, 2006).

2.8 Banjir

Banjir adalah air yang melebihi kapasitas tampung di dalam tanah, saluran

air, sungai, danau atau laut karena kelebihan kapasitas air dalam tanah, saluran air,

sungai, danau, dan laut akan meluap dan mengalir cukup deras menggenangi

dataran atau daerah yang lebih rendah di sekitarnya. Hal itu sesuai dengan sifat air

yang selalu mengalir dan mencari tempat-tempat yang lebih rendah (Kristianto,

2010).

Dalam istilah teknis, banjir adalah aliran air sungai yang mengalir

melampaui kapasitas tampung sungai dan dengan demikian aliran air akan

melewati tebing sungai dan menggenangi daerah di sekitarnya (Asdak, 2010).

Faktor-faktor Penyebab Banjir:

1. Pengaruh aktivitas manusia: pembangunan pemukiman, mengubah

pemanfaatan hutan menjadi budidaya, pembangunan di sekitar sepadan

sungai, sampah dll.

2. Kondisi Alam yang bersifat tetap: kondisi geografi daerah yang sering

terkena badai, angin muson barat daya membuat hujan deras terutama

india dan asia tenggara. Daerah dengan topografi cekung.

3. Peristiwa Alam yang bersifat dinamis: hujan dalam jangka waktu panjang

atau hujan deras berhari-hari, penurunan muka tanah atau amblesan,

Jenis-jenis Banjir berdasarkan Penyebabnya dan Proses terjadinya di Indonesia

menurut Kristianto (2010):

1. Banjir Bandang

Banjir bandang terjadi saat penjenuhan air terhadap tanah di wilayah tersebut

berlangsung sangat cepat hingga tidak dapat diserap lagi. Air yang tergenang lalu

berkumpul dan mengalir dengan cepat di daerah-daerah dengan permukaan

rendah. Akibatnya, segala macam yang dilewatinya dikelilingi oleh air dengan

tiba-tiba. Banjir bandang terjadi begitu cepat sehingga setiap detik begitu sangat

berharga.

2. Banjir Sungai

Banjir sungai umumnya terjadi akibat curah hujan yang terjadi di daerah aliran

sungai (DAS) secara luas yang berlangsung cukup lama. Selanjutnya air hujan

yang tidak tertampung lagi di sungai meluap sehingga menimbulkan banjir dan

genangan di daerah sekitarnya. Banjir sungai umumnya akan menjadi banjir besar

secara perlahan, dan tergolong banjir musiman yang dapat berlanjut sampai

berhari-hari bahkan berminggu-minggu.

3. Banjir Pantai

Banjir pantai adalah banjir yang terkait dengan terjadinya badai tropis. Air laut

membanjiri daratan akibat satu atau perpaduan dampak gelombang pasang, badai,

atau tsunami (gelombang pasang).

2.9 Sistem Peringatan Dini Banjir

Early warning system (EWS) atau Sistem Peringatan Dini merupakan

sebuah tatanan penyampaian informasi hasil prediksi terhadap sebuah ancaman

kepada masyarakat sebelum terjadinya sebuah peristiwa yang dapat menimbulkan

resiko. EWS bertujuan untuk memberikan peringatan agar penerima informasi

dapat segera siap siaga dan bertindak sesuai kondisi, situasi dan waktu yang tepat.

Prinsip utama dalam EWS adalah memberikan informasi cepat, akurat, tepat

sasaran, mudah diterima, mudah dipahami, terpercaya dan berkelanjutan.

Berdasarkan data Pengendalian Banjir Dinas PU DKI Jakarta, informasi dari

petugas pemantau ketinggian air di hulu menempati poisisi yang sangat penting

Peringatan dini dikeluarkan sesaat sebelum terjadinya bencana banjir.

Selama ini, sistem peringatan dini banjir di Indonesia disampaikan berdasarkan

tahapan kondisi siaga yang didasarkan tinggi muka air di beberapa pos

pengamatan dan pintu air. Contohnya di DKI Jakarta, kondisi siaga ditentukan

berdasarkan tinggi muka air di pos Depok, Katulampa dan Manggarai. Berikut ini

contoh kondisi siaga di DKI Jakarta berdasarkan tinggi muka air dari ketiga pos

tersebut:

• Siaga IV : Kondisi normal dimana Katulampa <80 cm, Depok <200 cm dan Manggarai <750 cm

• Siaga III : Katulampa 80 cm, Depok 200 cm dan Manggarai 750 cm

• Siaga II : Katulampa 150 cm, Depok 270 cm dan Manggarai 850 cm

• Siaga I : Katulampa 200 cm, Depok 350 cm dan Manggarai 950 cm (Promise Indonesia, 2009)

2.10 Pengaruh Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan terhadap Karakteristik Hidrologi

Leopold dan Dunne (1978) dalam Sudadi et al. (1991) mengatakan secara

umum perubahan penggunaan lahan akan mengubah: (1) karakteristik aliran

sungai, (2) total aliran permukaan, (3) kualitas air dan (4) sifat hidrologi yang

bersangkutan. Alih fungsi lahan memberikan pengaruh terhadap perubahan debit

banjir melalui kemampuan tanah menyerap air hujan berdasarkan

penutupan/penggunaan lahannya (Yustina, 2007).

Berkurangnya kawasan bervegetasi dan meningkatnya area terbangun,

menyebabkan kecenderungan naiknya nilai koefisien run off, yang berkaitan erat

dengan meningkatnya debit maksimum sungai dan menurunnya debit minimum

sungai. Selanjutnya fenomena yang kerap terjadi adalah banjir di musim hujan

dan kekeringan di musim kemarau (Sarminingsih, 2007).

Kegiatan tataguna lahan yang bersifat mengubah bentang lahan dalam

suatu DAS seringkali dapat mempengaruhi hasil air (wateryield). Pada batas

tertentu, kegiatan tersebut juga dapat mempengaruhi kondisi kualitas air.

Pembalakan hutan, perubahan dari satu jenis vegetasi hutan menjadi jenis vegetasi

hutan lainnya, perladangan berpindah, atau perubahan tataguna lahan hutan

sering dijumpai di negara berkembang. Terjadinya perubahan tataguna lahan dan

jenis vegetasi tersebut, dalam skala besar dan bersifat permanen, dapat

mempengaruhi besar-kecilnya hasil air (Asdak, 2010).

Menurut Arsyad (2006), vegetasi mempengaruhi siklus hidrologi melalui

pengaruhnya terhadap air hujan yang jatuh dari atmosfir ke permukaan bumi, ke

tanah dan batuan di bawahnya. Pengaruh vegetasi terhadap aliran permukaan dan

erosi dapat dibagi dalam (1) intersepsi air hujan, (2) mengurangi kecepatan aliran

permukaan dan kekuatan perusak hujan dan aliran permukaan, (3) pengaruh akar,

bahan organik sisa-sisa tumbuhan yang jatuh dipermukaan tanah, dan

kegiatan-kegiatan biologi yang berhubungan dengan pertumbuhan vegetatif dan

pengaruhnya terhadap stabilitas struktur porositas tanah, dan (4) transpirasi yang

III. METODE PENELITIAN 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Sub-DAS Ciliwung hulu, kegiatan analisis

dolakukan di laboratorium Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Fakultas

Pertanian IPB dan P4W LPPM IPB. Sub-DAS Ciliwung hulu merupakan wilayah

penelitian yang terletak pada koordinat geografis 6036’45” sampai 6 046’30”

Lintang Selatan 106048’45” sampai 107000’30”. Pengolahan citra dan analisis data

dilakukan di laboratorium Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Fakultas

Pertanian IPB dan P4W LPPM IPB. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan

Januari 2011 sampai Oktober 2011.

3.2 Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan pada penelitian ini meliputi :

1. Citra landsat tahun:

• Citra Landsat TM 1990, path/row: 122/65 (sumber: P4W LPPM IPB)

• Citra Landsat ETM 2001, path/row: 122/65 (sumber:

http://usgsglovis.gov)

• Citra Landsat ETM 2010, path/row: 122/65 (sumber:

http://usgsglovis.gov)

2. Data Curah hujan harian wilayah Sub DAS Ciliwung Hulu tahun

• 1990: stasiun katulampa (sumber BPSDA Ciliwung-Cisadane), stasiun Gunung Mas (sumber BPSDA Ciliwung Cisadane) dan stasiun Citeko

(sumber BMKG Dramaga)

• 2001: stasiun katulampa (sumber BPSDA Ciliwung-Cisadane), stasiun

Gunung Mas (sumber BPSDA Ciliwung Cisadane) dan stasiun Citeko

(sumber BPSDA Ciliwung Cisadane)

• 2010: stasiun katulampa (sumber BPSDA Ciliwung-Cisadane dan BMKG Dramaga), stasiun Gunung Mas (sumber BPSDA Ciliwung Cisadane) dan

stasiun Citeko (sumber BPSDA Ciliwung Cisadane dan BMKG

Dramaga)

3. Data debit harian dan debit banjir DAS Ciliwung (outlet Katulampa) tahun

1990, 2001 dan 2010 (sumber: Kantor Bendung Katulampa DAS Ciliwung).

4. Peta Tanah semi detail Daerah Aliran Sungai Ciliwung Hulu Propinsi Jawa

Barat Skala 1:50.000 Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat 1992.

5. Data Lapangan berupa penggunaan lahan eksisting.

Alat yang digunakan

1. Software Arc GIS 9.3, Arc View, Mirosoft Exel, Microsoft word.

2. Laptop atau komputer.

3. GPS.

4. Kamera.

3.3 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap yaitu: (i) studi pustaka, (ii)

pengumpulan data, (iii) analisis data, (iv) interpretasi data atau hasil dan

pembahasan dan (v) tahap penulisan skripsi.

3.3.1 Stacking Image

Citra landsat yang didapatkan, masing-masing band masih dalam layer

yang berbeda sehingga perlu disatukan dalam satu layer. Stacking image adalah

image dan disimpan dalam file .img. Pada penelitian ini digunakan software

Arcview untuk melakukan stack image pada citra. Hal yang dilakukan untuk

melakukan stack image yaitu pertama add semua file landsat yang masih terpisah

satu-satu dengan format analysis data source, kemudian urutkan file pada layer

sesuai urutan bandnya dari terendah sampai tinggi. Aktifkan semua image citra

landsat. Setelah itu klik Image Analysis lalu klik stack image.

3.3.2 Koreksi Geometri

Terkadang citra yang didapatkan belum terkoreksi sehingga perlu

dikoreksi geometri agar posisi citra cocok dengan koordinat peta dunia yang

sesungguhnya. Ada beberapa cara dalam pengkoreksian, antara lain triangulasi,

polynomial, orthorektifikasi dengan menggunakan titik-titik kontrol lapangan

(ground control point), proyeksi peta ke peta, dan registrasi titik yang telah

diketahui (known point registration) (Supriatna dan Sukartono, 2002). Penelitian

ini menggunakan koreksi dengan cara menyiapkan citra satelit yang telah

terkoreksi di daerah yang sama dengan citra yang akan dikoreksi. Koreksi citra

berdasarkan citra satelit lain yang telah dikoreksi disebut image to image

3.3.3 Penajaman Citra

Penajaman citra (image enhancement) dilakukan untuk memperjelas

visualisasi citra agar dapat dilakukan interpretasi citra. Citra landsat yang terdiri

dari berbagai macam band dikombinasikan untuk menghasilkan visualisasi yang

jelas agar mudah diinterpretasi. Kombinasi band yang digunakan dalam penelitian

ini adalah Red (5), Green (4) dan Blue (3). Kombinasi ini sangat tergantung pada

intrepeter, sesuai dengan kejelasan yang dapat dilihat dari masing-masing

interpreter. Untuk mengatur kombinasi band di Arc GIS 9.3 caranya klik dua kali

citra yang akan diatur pada layer kemudian pilih menu symbology lalu atur band

yang diinginkan.

3.3.4 Digitasi

Digitasi adalah kegiatan membatasi daerah-daerah yang memiliki

karakteristik unsur interpretasi yang berbeda yang menunjukkan perbedaan

penutupan lahan dari citra. Citra yang didigitasi adalah citra landsat tahun 1990,

layar komputer (digitasi onscreen). Proses digitasi ini menggunakan software Arc

GIS 9.3 dengan wilayah penelitian yang didapatkan dari peta tanah Sub DAS

Ciliwung Hulu sebagai poligon luar.

Prosesnya, masukan citra landsat satu titik tahun kemudian masukan

feature peta batas Sub DAS Ciliwung Hulu. Untuk melakukan pembatasan sesuai

dengan unsur-unsur interpretasi menggunakan cut poligon feature serta created

new feature sesuai kebutuhan. Peta penutupan lahan hasil digitasi satu tahun tetap

digunakan untuk mendigitasi penutupan lahan tahun lainnya sehingga tidak

memerlukan proses intersect.

3.3.5 Cek Lapang

Pengecekan lapang dilakukan untuk mengecek kebenaran hasil

interpretasi, terutama ditujukan pada obyek/daerah yang berbeda atau berubah dan

terdeteksi pada saat menginterpretasikan data. Pengecekan lapang dilakukan

selama 5 hari sebanyak 56 titik.Titik yang telah didapatkan kemudian di masukan

pada peta penutupan lahan tahun 2010 kemudian di cocokan kesesuaian

penutupan/penggunaan lahannya dengan kenyataan di lapang. Hasilnya, peta

penggunaan lahan existing tahun 2010.

3.3.6 Menghitung Luas Penutupan/Penggunaan Lahan dan Perubahannya.

Luas masing-masing penutupan/penggunaan lahan dihitung menggunakan

software Arc GIS 9.3. Untuk menghitung luas wilayah menggunakan calculate

geometry dengan property area. Secara otomatis field tersebut akan terisi dengan

luas dari masing-masing poligon penutupan/penggunaan lahan dengan satuan

meter, dengan syarat satuan koordinatnya dalam UTM (Universal Transfere

Mercator). Apabila luasnya ingin diubah menjadi hektar maka buat field baru dan

gunakan formula untuk menghitung.

Luas dalam field tersebut masih untuk per poligon. Untuk memperoleh

luas seluruh penutupan/penggunaan lahan untuk masing tipe dan

masing-masing tahun serta perubahan luas penutupan/penggunaan lahan perlu proses

lebih lanjut. Tabel atribut dalam Arc GIS di export ke Ms.Excel kemudian dalam

tabel, kemudian menghitung dengan excel luas perubahan penutupan/penggunaan

lahannya.

Perubahan luas (%) = {(TL i t1 – TL i t0) / TL i t0} x 100

TL i adalah Penutupan/penggunaan Lahan tahun ke i t0 adalah tahun awal analisis

t1 adalah tahun akhir analisis

3.3.7 Poligon Thiessen

Teknik poligon thiessen dilakukan dengan cara menghubungkan satu alat

penakar hujan dengan lainnya menggunakan garis lurus. Pada peta daerah

tangkapan air untuk masing-masing alat penakar hujan, daerah tangkapan tersebut

dibagi menjadi beberapa poligon (jarak garis pembagi dua penakar hujan yang

berdekatan lebih kurang sama).

Hasil pengukuran pada setiap alat penakar hujan terlebih dahulu diberi

bobot dengan menggunakan bagian-bagian wilayah dari total daerah tangkapan air

yang diwakili oleh alat penakar hujan masing-masing lokasi, kemudian

dijumlahkan. Curah hujan tahunan rata-rata di daerah tersebut diperoleh dari

persamaan berikut:

(R1 a1/A) + (R2 a2/A) + … + (Rn an/A)

Keterangan:

R1, R2, …, Rn = curah hujan untuk masing-masing wilayah a1, a2, ….., an = luas untuk masing-masing daerah poligon (ha) A adalah luas total daerah tangkapan air (ha)

(Asdak, 2010).

Pada penelitian ini, stasiun penakar hujan yang digunakan untuk menentukan curah hujan wilayah ada tiga yaitu Stasiun Katulampa, Stasiun

Gunung Mas dan Stasiun Citeko. Untuk mengetahui pembobotan curah hujan

pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan software arcgis, dengan cara

memasukan titik koordinat dari masing-masing stasiun kemudian diproses di

analysis tool --> poligon thiesseen. Berikut pembobotannya :

Tabel 3. Pembobotan Curah Hujan Poligon Thiessen

No Stasiun CH Pembobotan

1 Citeko 0.43

2 Katulampa 0.16

3.3.8 Banjir

Kejadian banjir pada tahun 1990, 2001 dan 2010 diketahui dari data debit

sungai pada outlet bendung Sub DAS Ciliwung Hulu di Katulampa serta pedoman

Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Siaga Banjir yang digunakan oleh

DKI Jakarta sebagai karakteristik pedoman banjir. Dari pedoman SPD/EWS ini,

dapat ditentukan frekuensi serta kualitas banjir. Berikut ini status kondisi siaga di

DKI Jakarta berdasarkan tinggi muka air dari Pos Katulampa tersebut :

• Siaga IV : Kondisi normal dimana Katulampa <80 cm

• Siaga III : Katulampa 80 cm

• Siaga II : Katulampa 150 cm

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 4.1 Kondisi Fisik Sub DAS Ciliwung Hulu

Berdasarkan Agus dan Hadihardja (2011) penentuan batas sub DAS pada

wilayah Ciliwung bagian hulu didasarkan pada bentang alam dan administrasi

adalah sebagai berikut luas DAS Ciliwung Bagian Hulu adalah 14.876 ha terbagi

kedalam 4 (empat) Sub DAS yaitu Sub DAS Ciesek seluas 2.452,78 ha, Sub DAS

Hulu Ciliwung seluas 4.593,03 ha, Sub DAS Cibogo Cisarua seluas 4.110,34 ha,

Sub DAS Ciseuseupan Cisukabirus seluas 3.719,85 ha.

DAS Ciliwung Bagian Hulu mempunyai curah hujan rata-rata sebesar

2929 – 4956 mm/ tahun. Perbedaan bulan basah dan kering sangat mencolok yaitu

10,9 Bulan Basah per tahun dan hanya 0,6 Bulan Kering per tahun.

Tipe iklim DAS Ciliwung Bagian Hulu menurut sistem klasifikasi Smith dan

Ferguson (1951) yang didasarkan pada besarnya curah hujan, yaitu Bulan Basah

(> 200 mm) dan Bulan Kering (< 100 mm) adalah termasuk ke dalam Tipe A.

4.1.1 Geologi dan Geomorfologi

Formasi batuan yang menutupi wilayah sekitar Bogor terdapat 4 satuan ,

yaitu bahan volkan, aluvial sungai, breksi bersusunan andesit dan bahan napal

(LPT 1986 dalam Aditya, 2007).

Jurusan Tanah IPB (1990) menyatakan bahwa kondisi geologi daerah

penelitian dapat dibagi atas 4 formasi geologi, yaitu formasi Qvu: terletak pada

bagian atas dari Sub DAS yang mempunyai lereng rata-rata di atas 40%. Formasi

ini merupakan endapan lahar, aliran lava, breksi gunung api, batu pasir tufa.

Formasi Qvba: terletak pada bagian atas Sub DAS, formasi ini merupakan aliran

basal dari Geger Bentang. Formasi Qvb: terdiri dari breksi gunung api, lahar.

Formasi Qv: Formasi ini terletak pada outlet dengan luasan yang kecil, merupakan

lempeng tufa, pasir tufa, konglomerat, dan endapan lahar.

Geomorfologi Sub DAS Ciliwung Hulu didominasi oleh dataran volkanik

tua dengan bentuk wilayah bergunung, hanya sebagian kecil yang merupakan

dataran alluvial. Geomorfologi daerah ini dibentuk oleh dua gunung api muda,

yaitu Gunung Salak (2.211 m) dan Gunung Gede Pangrango (3.019 m).

Gunung Limo, Gunung Kencana, dan Gunung Gendongan (Riyadi dalam

Janudianto 2004).

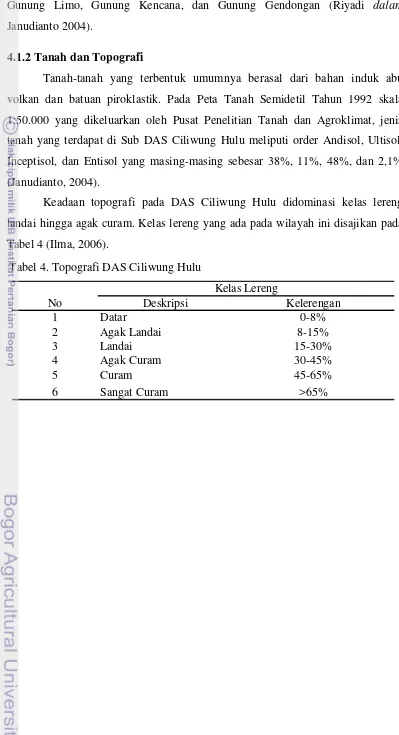

4.1.2 Tanah dan Topografi

Tanah-tanah yang terbentuk umumnya berasal dari bahan induk abu

volkan dan batuan piroklastik. Pada Peta Tanah Semidetil Tahun 1992 skala

1:50.000 yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat, jenis

tanah yang terdapat di Sub DAS Ciliwung Hulu meliputi order Andisol, Ultisol,

Inceptisol, dan Entisol yang masing-masing sebesar 38%, 11%, 48%, dan 2,1%

(Janudianto, 2004).

Keadaan topografi pada DAS Ciliwung Hulu didominasi kelas lereng

landai hingga agak curam. Kelas lereng yang ada pada wilayah ini disajikan pada

Tabel 4 (Ilma, 2006).

Tabel 4. Topografi DAS Ciliwung Hulu

Deskripsi Kelerengan

1 Datar 0-8%

2 Agak Landai 8-15%

3 Landai 15-30%

4 Agak Curam 30-45%

5 Curam 45-65%

6 Sangat Curam >65%

[image:37.595.107.506.87.822.2]V. HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1 Interpretasi Citra Landsat Tahun 1990, 2001 dan 2010

Interpretasi citra landsat dilakukan dengan melihat karakteristik dasar

kenampakan masing-masing penutupan/penggunaan lahan pada citra yang dibantu

dengan unsur-unsur interpretasi. Masing-masing penutupan/penggunaan lahan

memiliki karakteristik yang unik. Citra landsat dari masing-masing tahun

memiliki kualitas citra yang berbeda, sehingga kenampakan yang terlihat juga

berbeda.

Hutan Lebat menunjukkan bentuk dan pola yang tidak teratur dengan ukuran yang cukup luas. Berwarna hijau tua sampai gelap, tekstur relatif kasar,

ada bayangan igir-igir puncak gunung yang menunjukan sebaran hingga daerah

curam. Identik dengan letak di sekitar puncak gunung. Hutan Semak/Belukar

memiliki kenampakan bentuk dan pola yang hampir sama dengan hutan lebat.

Berwarna hijau agak terang dibandingkan hutan lebat, tekstur lebih halus dari

hutan lebat. Umumnya dijumpai di perbatasan antara hutan lebat dan lahan

budidaya (kebun teh, kebun campuran atau tegalan).

Kebun Teh memiliki kenampakan bentuk dan pola yang lebih teratur, berwarna hijau muda campur ungu dan merah muda halus. Dengan tekstur relatif

halus dan seragam pada lereng-lereng yang relatif landai hingga curam. Kebun Campuran memiliki kenampakan tekstur yang relatif agak kasar berwarna hijau agak gelap bercampur magenta atau ungu. Bentuk dan pola relatif kurang teratur

dan menyebar. Biasanya berbatasan dengan tegalan, sawah, pemukiman dan hutan

lebat.

Pemukiman menunjukan bentuk petak-petak dengan pola menyebar di sepanjang jalan utama. Berwarna magenta, ungu kemerahan dengan tekstur relatif

agak kasar sampai kasar. Sawah mempunyai warna hijau agak gelap bercampur biru tua, ungu tua, hijau tua atau magenta dengan tekstur relatif kasar. Bentuknya

berpetak-petak, polanya menyebar di daerah dataran dengan lereng landai.

Tegalan menunjukan warna hijau terang bercampur kuning terang dan magenta dengan tekstur agak kasar. Bentuk tegalan berpetak-petak, pola sebaran seperti

Citra landsat dari masing-masing tahun memiliki kenampakan yang sedikit

berbeda, namun secara umum masih banyak kesamaan. Perbedaan penampakan

citra masing-masing tahun untuk setiap penutupan lahan terlihat pada perbedaan

rona citra. Tingkat kecerahan dari ketiga citra yaitu 1990, 2010 kemudian 2001.

Namun secara keseluruhan citra tahun 2010 memiliki kualitas gambar yang lebih

baik dari dua citra landsat lainnya. Penampakan penutupan lahan dari

masing-masing citra dapat dilihat dalam Tabel Lampiran 1. Foto penggunaan lahan

existing terdapat pada Tabel Lampiran 2.

5.2 Pola Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan

Pola penutupan/penggunaan lahan wilayah sub DAS Ciliwung Hulu tahun

1990, 2001 dan 2010 masing-masing disajikan pada lampiran 1, 2 dan 3.

Berdasarkan peta tersebut, daerah penelitian memiliki luas 15.057 hektar dengan 7

tipe penutupan/penggunaan lahan yaitu hutan lebat, hutan semak/belukar, kebun

camapuran, kebun teh, pemukiman, sawah dan tegalan. Luas masing-masing tipe

penutupan/penggunaan lahan untuk masing-masing tahun tersaji dalam Tabel 5 .

Perlu diketahui sebelumnya bahwa terdapat perbedaan makna dari

penutupan dan penggunaan lahan. Berdasarkan Liliesand Kiefer (1997) istilah

penutupan lahan berkaitan dengan jenis kenampakan yang ada di permukaan

bumi. Istilah penggunaan lahan berkaitan dengan kegiatan manusia pada bidang

lahan tertentu. Dalam artikel Beni Raharjo mengutip Townshend dan Justice pada

tahun 1981 penutupan lahan adalah perwujudan secara fisik (visual) dari vegetasi,

benda alam, dan unsur-unsur budaya yang ada di permukaan bumi tanpa

memperhatikan kegiatan manusia terhadap obyek tersebut. Peta yang dihasilkan

dari analisis citra pada tahun 1990 dan 2001 merupakan peta penutupan lahan

dikarenakan tidak terdapat data lapangan mengenai penggunaan lahan sebenarnya Tabel 5. Luas Penutupan/Penggunaan Lahan Tahun 1990, 2001 dan 2010

Luas (ha) % Peringkat Luas (ha) % Peringkat Luas (ha) % Peringkat

Hutan Lebat 4300.4 28.6 1 4077.8 27.1 1 3946.0 26.2 1

Hutan Semak/Belukar 2125.1 14.1 4 1765.5 11.7 4 1370.1 9.1 6

Kebun Campuran 2411.1 16.0 2 2130.2 14.1 3 1833.0 12.2 5

Kebun Teh 2378.7 15.8 3 2469.2 16.4 2 2514.8 16.7 2

Pemukiman 883.3 5.9 7 1521.4 10.1 6 2170.6 14.4 3

Sawah 1563.8 10.4 5 1454.9 9.7 7 1227.0 8.1 7

Tegalan 1394.8 9.3 6 1638.2 10.9 5 1995.6 13.3 4

2010 Penutupan/Penggunaan

pada tahun tersebut. Namun peta hasil analisis citra pada tahun 2010 merupakan

peta penggunaan lahan karena dilakukan pengecekan lapang terhadap penggunaan

lahan sesungguhnya pada tahun yang berdekatan.

Dari Tabel 5 dapat diketahui bahwa penutupan pada tahun 1990 masih

didominasi berturut-turut oleh hutan lebat, kemudian kebun campuran dan kebun

teh. Masing-masing memiliki luas wilayah sebesar 4300,4 ha, 2411,1 ha dan

2378,7 ha. Dengan persentase untuk masing-masing dari seluruh wilayah

penelitian yaitu 28,6%, 16% dan 15,8%. Penutupan/penggunaan lahan lainnya

yaitu hutan semak (2125,1 ha dengan persentase 14,1%), sawah (1563,8 ha dan

persentase 10,4 %), tegalan (1394,8 ha dan persentase 9,3%) dan pemukiman

(883,3 ha dan persentase 5,9%).

Untuk tahun 2001 tutupan lahan didominasi secara berturut-turut oleh

hutan lebat dengan luas area dan persentase sebesar 4077,8 ha dan 27,1%,

kemudian kebun teh dengan luas area dan persentase sebesar 2469,2 ha dan 16,4%

dan kebun campuran dengan luas area dan persentase sebesar 2130,2 dan 14,1%.

Untuk penutupan lahan lainnya yaitu hutan semak/belukar (1765,5 ha dan

persentase 11,7%), tegalan (1638 ha dan persentase 10,9%), pemukiman (1521 ha

dan persentase 10,1%) dan sawah (1454,9 ha dan persentase 9,7%).

Penggunaan lahan tahun 2010 menunjukkan pola yang agak berbeda

dengan dua tahun yang lain yaitu hutan lebat menjadi dominasi utama dengan luas

area dan persentase sebesar 3946,0 ha dan 26,2%, kemudian kebun teh dengan

luas area dan persentase 2514,8 ha dan 16,7% lalu pemukiman dengan luas area

2170,6 ha dan persentase 14,4%. Pola penutupan/penggunaan lahan lainnya yaitu

tegalan (1995,6 ha dan persentase 13,3%), kebun campuran (1833 ha dan

persentase 12,2%), hutan semak/belukar (1370,1 ha dan persentase 9,1%) dan

sawah (1227 ha dan 8,1%).

Dari pola penutupan/penggunaan lahan masing-masing tahun dapat dilihat

bahwa tipe penutupan/penggunaan lahan yang mengalami perubahan pesat adalah

pemukiman dari peringkat terakhir di tahun 1990 kemudian naik satu peringkat di

tahun 2001 dan naik tiga peringkat di tahun 2010 menjadi peringkat ke tiga.

Penutupan/penggunaan lahan lain yang mengalami peningkatan yang tinggi

penutupan/penggunaan lahan yang mengalami penurunan yaitu kebun campuran,

sawah dan hutan semak/belukar. Penutupan/penggunaan lahan yang cenderung

tetap adalah hutan lebat dan kebun teh.

Persentase proporsi penutupan/penggunaan lahan dalam wilayah penelitian

yang terjadi dari tahun 1990, 2001 dan 2010 menunjukkan bahwa pemukiman

mengalami peningkatan tertinggi yaitu dari tahun 1990 sebesar 5,9% kemudian

tahun 2001 sebesar 10,1% dan tahun 2010 sebesar 14,4%. Tegalan juga

mengalami peningkatan yaitu di tahun 1990 sebesar 9,3%, tahun 2001 sebesar

10,9% dan tahun 2010 sebesar 13,3%. Penutupan/penggunaan lahan yang

mengalami penurunan persentase tertinggi adalah hutan semak/belukar yaitu di

tahun 1990 persentasenya adalah 14,1%, tahun 2001 sebesar 11,7% dan tahun

2010 sebesar 9,1%. Kemudian kebun campuran pada tahun 1990 adalah 16%,

tahun 2001 14,1 dan 2010 12,2%. Penutupan/penggunaan lahan lain yang

mengalami penurunan persentase lainnya adalah sawah yaitu 10,4 pada tahun

1990, 9,7% tahun 2001% dan 8,1% tahun 2010.

5.3 Perubahan Penutupan Penggunaan Lahan

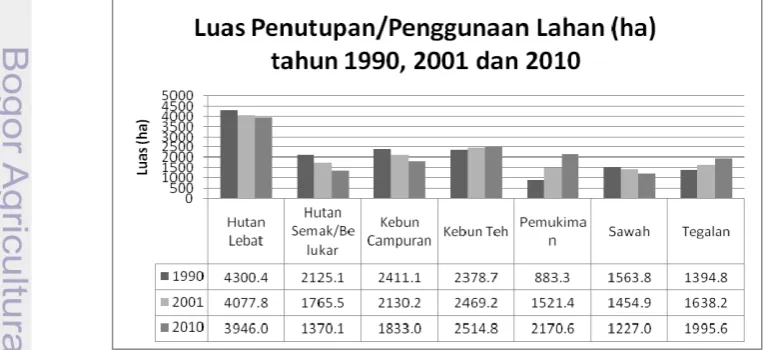

Gambar 3 merupakan grafik yang menggambarkan luas masing-masing

tipe penutupan/penggunaan lahan tahun 1990, 2001 dan 2010. Dari grafik tersebut

diketahui bahwa penutupan/penggunaan lahan yang mengalami penurunan luasan

area pada dua periode tahun yaitu hutan semak/belukar, kebun campuran, hutan

lebat dan sawah. Sedangkan penutupan/penggunaan lahan yang mengalami

[image:41.595.110.492.558.733.2]kenaikan luasan area yaitu kebun teh, pemukiman, dan tegalan.

Dari Grafik 4 dan Tabel 6 dapat diketahui bahwa pertambahan luas area

tertinggi terdapat pada lahan pemukiman baik pada periode tahun 1990-2001

(638,1 ha dengan persentase 72,2% dari penutupan/penggunaan lahan pemukiman

sebelumnya) dan periode tahun 2001-2010 (649,1 ha dengan persentase 42,7%

dari penutupan/penggunaan lahan pemukiman sebelumnya).

Untuk periode tahun 1990-2001 luas penutupan/penggunaan lahan lain

yang bertambah adalah tegalan (243,4 ha dengan persentase pertambahan 17,5%)

kemudian kebun teh (90,4 ha dengan persentase kenaikan 3,8%). Pada periode

tahun 2001 – 2010 luas penutupan/penggunaan lahan yang bertambah adalah

tegalan (357.4 ha dengan persentase pertambahan 21.8 %) dan kebun teh (45.6 ha

dengan persentase kenaikan 1.8%).

Sedangkan tipe penutupan/penggunaan lahan yang berkurang luasannya

pada periode 1990-2001 adalah hutan semak/belukar (-359,6 ha dengan persentase

penurunan -16,9%) , kebun campuran (-280,9 ha dengan persentase penurunan Tabel 6. Luas Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan Tahun 1990, 2001 dan

2010

Gambar 4. Grafik Luas Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan tahun 1990, 2001 dan 2010

1990 2001 2010 ha % ha %

Hutan Lebat 4300.4 4077.8 3946.0 -222.6 -5.2 -131.8 -3.2 Hutan Semak/Belukar 2125.1 1765.5 1370.1 -359.6 -16.9 -395.3 -22.4 Kebun Campuran 2411.1 2130.2 1833.0 -280.9 -11.7 -297.1 -13.9 Kebun Teh 2378.7 2469.2 2514.8 90.4 3.8 45.6 1.8 Pemukiman 883.3 1521.4 2170.6 638.1 72.2 649.1 42.7 Sawah 1563.8 1454.9 1227.0 -108.8 -7.0 -227.9 -15.7 Tegalan 1394.8 1638.2 1995.6 243.4 17.5 357.4 21.8

Penutupan/Penggunaan Lahan

Luas (ha) Luas Perubahan

luas -11,7%), hutan lebat (-222,6 ha dengan persentase penurunan -5,2 %) dan

sawah (-108,8 ha dengan persentase penurunan -7,0%). Tipe

penutupan/penggunaan lahan yang mengalami penurunan luasan untuk periode

2001-2010 adalah hutan semak/belukar (-395,3 ha dengan persentase penurunan

-22,4%), kebun campuran (-297,1 ha dengan persentase penurunan -13,9%),

sawah (-227,9 ha dengan persentase penurunan -15,7%) dan hutan lebat (-131,8

ha dengan persentase penurunan -3,2%).

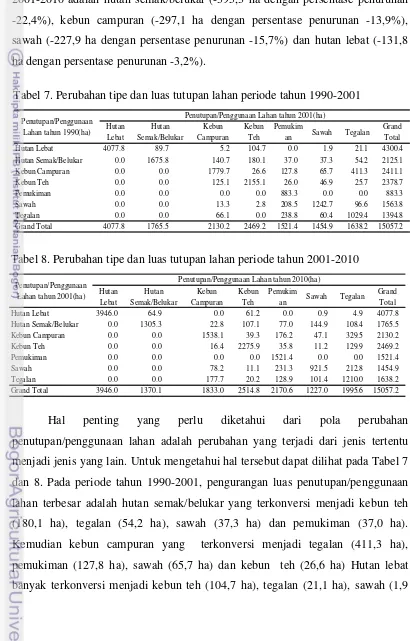

Hal penting yang perlu diketahui dari pola perubahan

penutupan/penggunaan lahan adalah perubahan yang terjadi dari jenis tertentu

menjadi jenis yang lain. Untuk mengetahui hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 7

dan 8. Pada periode tahun 1990-2001, pengurangan luas penutupan/penggunaan

lahan terbesar adalah hutan semak/belukar yang terkonversi menjadi kebun teh

(180,1 ha), tegalan (54,2 ha), sawah (37,3 ha) dan pemukiman (37,0 ha).

Kemudian kebun campuran yang terkonversi menjadi tegalan (411,3 ha),

pemukiman (127,8 ha), sawah (65,7 ha) dan kebun teh (26,6 ha) Hutan lebat

[image:43.595.102.512.155.796.2]banyak terkonversi menjadi kebun teh (104,7 ha), tegalan (21,1 ha), sawah (1,9 Tabel 7. Perubahan tipe dan luas tutupan lahan periode tahun 1990-2001

Tabel 8. Perubahan tipe dan luas tutupan lahan periode tahun 2001-2010

Hutan Lebat 4077.8 89.7 5.2 104.7 0.0 1.9 21.1 4300.4

Hutan Semak/Belukar 0.0 1675.8 140.7 180.1 37.0 37.3 54.2 2125.1

Kebun Campuran 0.0 0.0 1779.7 26.6 127.8 65.7 411.3 2411.1

Kebun Teh 0.0 0.0 125.1 2155.1 26.0 46.9 25.7 2378.7

Pemukiman 0.0 0.0 0.0 0.0 883.3 0.0 0.0 883.3

Sawah 0.0 0.0 13.3 2.8 208.5 1242.7 96.6 1563.8

Tegalan 0.0 0.0 66.1 0.0 238.8 60.4 1029.4 1394.8

Grand Total 4077.8 1765.5 2130.2 2469.2 1521.4 1454.9 1638.2 15057.2

Penutupan/Penggunaan Lahan tahun 1990(ha)

Penutupan/Penggunaan Lahan tahun 2001(ha) Hutan Lebat Hutan Semak/Belukar Kebun Campuran Kebun Teh Pemukim

an Sawah Tegalan

Grand Total

Hutan Lebat 3946.0 64.9 0.0 61.2 0.0 0.9 4.9 4077.8

Hutan Semak/Belukar 0.0 1305.3 22.8 107.1 77.0 144.9 108.4 1765.5

Kebun Campuran 0.0 0.0 1538.1 39.3 176.2 47.1 329.5 2130.2

Kebun Teh 0.0 0.0 16.4 2275.9 35.8 11.2 129.9 2469.2

Pemukiman 0.0 0.0 0.0 0.0 1521.4 0.0 0.0 1521.4

Sawah 0.0 0.0 78.2 11.1 231.3 921.5 212.8 1454.9

Tegalan 0.0 0.0 177.7 20.2 128.9 101.4 1210.0 1638.2

Grand Total 3946.0 1370.1 1833.0 2514.8 2170.6 1227.0 1995.6 15057.2

Penutupan/Penggunaan

Lahan tahun 2001(ha) Kebun

Campuran

Kebun Teh

Pemukim

an Sawah Tegalan

ha) dan kebun campuran (5,2 ha). Terakhir sawah yang terkonversi menjadi

pemukiman (208,5 ha), tegalan (96,6 ha), kebun campuran (13,3 ha) dan kebun

teh (2,8 ha).

Dari Tabel 7 dan 8, juga dapat diketahui pertambahan luas tipe

penutupan/penggunaan lahan tertentu adalah hasil konversi dari

penutupan/penggunaan lahan yang lain. Pertambahan luas penutupan/penggunaan

lahan yang tertinggi pada periode tahun 1990-2001 adalah pemukiman hasil

konversi dari tegalan (238,8 ha), sawah (208,5 ha), kebun campuran (127,8 ha)

dan kebun teh (26,6 ha). Kemudian tegalan adalah hasil konversi dari kebun

campuran (411,3 ha), sawah (96,6 ha), hutan semak/belukar (54,2 ha), kebun teh

(25,7 ha) dan hutan lebat (21,1 ha). Kebun teh adalah hasil konversi dari

penutupan/penggunaan lahan hutan semak/belukar (180,1 ha), hutan lebat (104,7

ha), kebun campuran (26,6 ha), dan sawah (2,8 ha).

Pada periode tahun 2001-2010, pengurangan luas penutupan/penggunaan

lahan terbesar adalah hutan semak belukar yang terkonversi menjadi sawah (144,9

ha), tegalan (108,4 ha), kebun teh (107,1 ha), pemukiman (77,0 ha) dan kebun

campuran (22,8 ha). Kebun campuran terkonversi menjadi jenis

penutupan/penggunaan lahan tegalan (329,5 ha), pemukiman (176,2 ha), sawah

(47,1 ha) dan kebun teh (39,3 ha). Hutan lebat terkonversi menjadi kebun teh

(61,2 ha), hutan semak/belukar (64,9 ha), tegalan (4,9 ha) dan sawah (0,9 ha).

Sawah terkonversi menjadi pemukiman (231,3 ha), tegalan (212,8 ha), kebun

campuran 78,2 ha dan kebun teh (11,1 ha).

Pertambahan luas penutupan/penggunaan lahan periode tahun 2001-2010

yang tertinggi adalah pemukiman merupakan hasil konversi dari lahan sawah

(231,3 ha), kebun campuran (176,2 ha), tegalan (128,9 ha), hutan semak/belukar

(77 ha) dan kebun teh (35,8 ha). Kebun teh merupakan hasil konversi tipe

penutupan/penggunaan lahan hutan semak/belukar (107,1 ha), hutan lebat (61,2

ha), kebun campuran (39,3 ha), tegalan (20,2 ha), dan sawah (11,1 ha). Tegalan

konversi dari kebun campuran (329,5 ha), sawah (212,8 ha), kebun teh (129,9 ha),

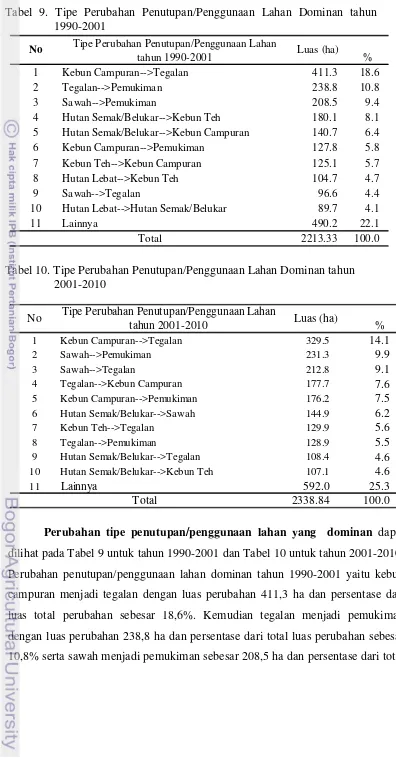

Perubahan tipe penutupan/penggunaan lahan yang dominan dapat dilihat pada Tabel 9 untuk tahun 1990-2001 dan Tabel 10 untuk tahun 2001-2010.

Perubahan penutupan/penggunaan lahan dominan tahun 1990-2001 yaitu kebun

campuran menjadi tegalan dengan luas perubahan 411,3 ha dan persentase dari

luas total perubahan sebesar 18,6%. Kemudian tegalan menjadi pemukiman

dengan luas perubahan 238,8 ha dan persentase dari total luas perubahan sebesar

[image:45.595.106.502.84.842.2] [image:45.595.109.497.119.344.2]10,8% serta sawah menjadi pemukiman sebesar 208,5 ha dan persentase dari total Tabel 9. Tipe Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan Dominan tahun

1990-2001

Tabel 10. Tipe Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan Dominan tahun 2001-2010

1 Kebun Campuran-->Tegalan 411.3 18.6

2 Tegalan-->Pemukiman 238.8 10.8

3 Sawah-->Pemukiman 208.5 9.4

4 Hutan Semak/Belukar-->Kebun Teh 180.1 8.1 5 Hutan Semak/Belukar-->Kebun Campuran 140.7 6.4

6 Kebun Campuran-->Pemukiman 127.8 5.8

7 Kebun Teh-->Kebun Campuran 125.1 5.7

8 Hutan Lebat-->Kebun Teh 104.7 4.7

9 Sawah-->Tegalan 96.6 4.4

10 Hutan Lebat-->Hutan Semak/Belukar 89.7 4.1

11 Lainnya 490.2 22.1

2213.33 100.0 Tipe Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan

tahun 1990-2001

Total

Luas (ha) No

%

1 Kebun Campuran-->Tegalan 329.5 14.1

2 Sawah-->Pemukiman 231.3 9.9

3 Sawah-->Tegalan 212.8 9.1

4 Tegalan-->Kebun Campuran 177.7 7.6

5 Kebun Campuran-->Pemukiman 176.2 7.5

6 Hutan Semak/Belukar-->Sawah 144.9 6.2

7 Kebun Teh-->Tegalan 129.9 5.6

8 Tegal