1.1. Latar Belakang

Sektor perikanan dan kelautan diharapkan menjadi prime mover bagi pemulihan ekonomi Indonesia, karena prospek pasar komoditas perikanan dan

kelautan ini terus meningkat dan Indonesia dikenal memiliki sumber daya pesisir

dan lautan yang cukup melimpah, seperti: mangrove, terumbu karang, padang

lamun, dan estuaria yang menghasilkan sumber daya ikan dan biota lainnya,

migas, mineral, dan jasa-jasa lingkungan. Indonesia mempunyai banyak perairan,

teluk, dan pulau kecil yang relatif tenang dan bersih, lebih dari 12 genera hutan

mangrove (diperkirakan luas areal mangrove di Indonesia 2.25 – 4.45 juta ha), 70

genus terumbu karang yang tersebar dalam hamparan seluas 85.000 km2 (terluas di dunia), dan padang lamun yang cukup luas, walaupun sebagian dari sumber

daya di atas berada dalam kondisi rusak akibat campur tangan manusia.

Indonesia mempunyai panjang garis pantai 81 000 km (14 persen dari

total garis pantai bumi dan merupakan garis pantai kedua di dunia terpanjang

setelah Kanada), perairan darat 0.55 juta km2, luas laut 5.8 juta km2, potensi (ikan) lestari atau Maximum Sustainable Yield (MSY) 6.4 juta ton/tahun, jumlah tangkapan (tahun 2001) 4.0 juta ton, artinya masih punya peluang untuk

meningkatkan produksi 1.12 – 2.40 juta ton/tahun. Indonesia juga mempunyai 141

820 ha perairan umum dengan potensi produksi 356 020 ton ikan/tahun (Dahuri

2002).

Untuk perikanan budidaya, Indonesia mempunyai potensi luas budidaya

laut (marikultur) lebih dari 2 juta ha, yang dapat dibudidaya ikan kakap, kerapu,

tiram, kepiting, teripang, dan lain-lain dengan potensi produksi mencapai ± 46.73

juta ton/tahun. Disamping itu, Indonesia juga potensi lahan tambak 866 550 ha

yang hingga kini baru dimanfaatkan sekitar 40 persen. Menurut Dahuri (2002),

jika dari luas potensi tambak tersebut dapat dimanfaatkan 500.000 ha saja dengan

produksi rata-rata 2 ton/ha/tahun, maka Indonesia akan menghasilkan udang 1 juta

ton/tahun, dan jika nilai ekspor udang US$ 2/kg, maka akan menghasilkan devisa

Melimpahnya sumber daya di kawasan pesisir seperti disebutkan di atas,

tidak tercermin pada penerimaan PDB dan keadaan sosial ekonomi masyarakat

pesisir (nelayan) yang berkaitan langsung dengan sumber daya tersebut.

Kenyata-an menunjukkKenyata-an bahwa lebih dari 80 persen masyarakat pesisir masih tergolong

miskin (BPS 1998). Paradoks kemiskinan nelayan Indonesia identik dengan apa

yang pernah diucapkan Peter Pearse, seorang ekonom Kanada, ketika melihat

kenyataan pahit nelayan di pantai timur Kanada yang terbelenggu oleh

kemis-kinan di tengah melimpahnya sumber daya perikanan di daerah tersebut. Kondisi

yang sama dialami oleh nelayan Indonesia. Sebuah ironi kehidupan masyarakat

pesisir, yaitu miskin di tengah kekayaan potensi sumber daya perikanan yang ada

di sekitarnya. Berbagai pertanyaan kemudian muncul mengapa hal ini bisa

terjadi?. Apakah ini semata-mata karena natural resource curse? (kutukan sumber daya alam), yakni suatu fenomena dimana wilayah dengan sumber daya alam

yang melimpah justru mengalami pertumbuhan ekonomi yang lamban yang pada

akhirnya menyebabkan kemiskinan bagi penduduknya? (Fauzi 2003).

Dari sisi penerimaan, kontribusi sektor kelautan terhadap PDB nasional

pada Tahun 1998 sebesar 20.06 persen dan kontribusi sektor perikanan saja hanya

2.16 persen dengan nilai ekspor US$ 1.76 milyar jauh lebih kecil dibanding

negara Irlandia, Norwegia, Cina dan Jepang dengan kontribusi sektor perikanan

terhadap PDB masing-masing sebesar 65%, 25%, 48%, dan 54% (Dahuri 2002).

Thailand dengan panjang garis pantai 2.600 km mempunyai nilai ekspor

perikanan US$ 4.2 milyar dan dengan luas lahan tambak 80 000 ha menghasilkan

300 000 ton udang pada Tahun 2000, pada periode yang sama Indonesia dengan

luas lahan tambak 344 759 ha hanya menghasilkan 120 000 ton udang.

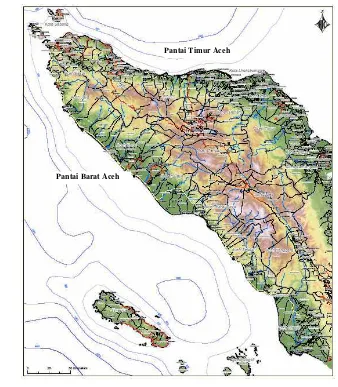

Ketidaksesuaian antara kelimpahan sumber daya dan kondisi sosial

ekonomi masyarakat, pada tingkat regional juga terjadi di Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam (NAD). Aceh juga dikenal mempunyai sumber daya pesisir dan

lautan yang melimpah. Terdapat 17 Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan

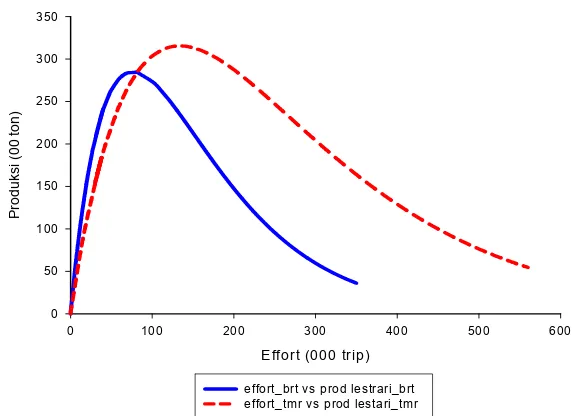

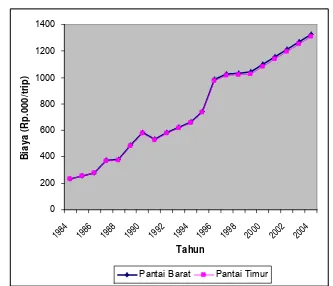

pantai, panjang garis pantai 2 467 km (Medrilzam et al. 2005), potensi lestari (MSY) di Pantai Barat 366 260 ton/tahun dan Pantai Timur 127 670 ton/tahun

(PT. Oxalis Subur 2006). Luas areal budidaya 43 173.5 ha, yang terdiri dari

budidaya 30 572.9 ton dengan nilai 637 milyar (DKP 2004b). Disamping itu,

Aceh juga mempunyai sumber daya budidaya laut yang cukup baik, terumbu

karang, ekosistem mangrove, dan lain-lain. Dari tahun 70-an, Aceh dikenal

dengan keunggulan udang windu dan udang putih yang diekspor ke Eropah

sebagai udang pealed (sudah dikupas kulitnya) untuk dihidangkan sebagai shrimp cocktail (FP Unsyiah 2000).

Kekayaan sumber daya alam di atas masih belum mampu mengangkat

harkat masyarakat Aceh. Tahun 1996 persentase orang miskin di NAD 10.79

persen dan tahun 2000 meningkat menjadi 26.50 persen, lebih tinggi dari rata-rata

nasional pada periode yang sama, yaitu 16.07 persen (Abidin 2004). Pada Tahun

2004, jumlah penduduk NAD 4.2 juta orang dan diperkirakan jumlah penduduk

miskin mencapai 40 persen, sekitar 1.7 juta orang (Nazamuddin 2004), dan

sebagian besar penduduk yang bertempat tinggal di kawasan pesisir adalah

tergolong miskin, karenanya hampir seluruh desa di kawasan pesisir termasuk

desa tertinggal. Sebelum tsunami, penduduk miskin di Aceh mencapai 29% dari

jumlah penduduk dan merupakan provinsi ke-4 termiskin di Indonesia dan setelah

tsunami penduduk miskin meningkat menjadi 36%, daerah termiskin ke di

Indonesia (Word Bank 2006).

Akibat gempa bumi dan gelombang tsunami pada 26 Desember 2004,

telah menimbulkan kerusakan yang luar biasa pada sektor perikanan di Provinsi

NAD. Diperkirakan sekitar 1000 km garis pantai tersapu tsunami, hampir setara

dengan jarak Jakarta – Surabaya jalan darat (Mangkusubroto 2006), 17 552

nelayan hilang/tewas atau 22.8% dari total nelayan di NAD yang berjumlah 76

970 orang pada tahun 2004 (DKP 2005a), 11 124 armada hilang/rusak (FAO

2005a), 38 PPI rusak/hilang (Meldrilzam et al. 2005), 20 429 ha tambak rusak atau 42.9% dari total luas tambak di NAD 47 621 ha dan paling kurang 40 000

pembudidaya tambak kehilangan pekerjaan (FAO 2005b), 105 260 ha hutan

mangrove rusak (Dephut 2005, diacu dalam Meldrilzam et al. 2005).

Proses rehabilitasi dan rekonstruksi sedang dilakukan di Provinsi NAD,

namun sejauh ini belum memberikan hasil yang optimal. Salah satu penyebabnya

adalah informasi dan data yang digunakan dalam proses rehabilitasi dan

untuk menggambarkan secara menyeluruh tentang keragaan (performance) sumber daya perikanan tangkap dan budidaya (tambak) di Provinsi NAD.

Keragaan sumber daya ini penting diketahui karena akan menentukan konsep dan

strategi kebijakan yang tepat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para

stakeholder khususnya dan masyarakat pesisir pada umumnya di lokasi penelitian. Yang diharapkan adalah setiap kegiatan pembangunan dalam zona

pemanfaatan hendaknya ditempatkan pada lokasi yang secara biofisik sesuai,

sehingga membentuk suatu mozaik yang harmonis. Untuk pemanfaatan sumber

daya yang dapat pulih (renewable resources), laju ekstraksinya tidak boleh melebihi kemampuannya untuk memulihkan diri pada suatu periode tertentu,

sedangkan pemanfaatan sumber daya pesisir yang tak dapat pulih (non-renewable resources) harus dilakukan dengan cermat sehingga efeknya tidak merusak lingkungan sekitarnya.

1.2. Perumusan Masalah

Seperti telah disebutkan di atas, Provinsi NAD memiliki potensi produksi

perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya, yang cukup tinggi. Namun

tingginya potensi ini tidak tercermin dari kondisi sosial ekonomi masyarakat

pesisir, khususnya para nelayan. Hampir semua desa nelayan di Indonesia dan

juga di NAD tergolong dalam desa tertinggal dan berpenduduk miskin.

Ada beberapa hal yang menyebabkan rendahnya produktivitas di sektor

perikanan, antara lain adalah : (1) kapasitas (stok) sumber daya ikan yang telah

menurun di beberapa daerah penangkapan ikan, (2) sumber ekonomi perikanan

mengalami terdistorsi, dimana beberapa produk perikanan memiliki pasar

monopsoni sedangkan inputnya bersifat monopolistik, (3) kualitas sumber daya

manusia di sektor perikanan relatif rendah dibandingkan dengan sektor lainnya,

(4) eksploitasi perikanan di beberapa daerah telah melebihi kapasitas sumber

dayanya, (5) di beberapa daerah penangkapan, diduga telah terjadi degradasi dan

depresiasi sumber daya ikan, (6) belum terintegrasi pengembangan wilayah pesisir

dengan pembangunan sektor perikanan.

menyatakan bahwa sumber daya ikan pada umumnya open access. Tidak seperti sumber daya alam lainnya, seperti pertanian dan peternakan yang sifat

kepemilikannya jelas, sumber daya ikan relatif bersifat terbuka. Siapa saja bisa

berpartisipasi tanpa harus memiliki sumber daya tersebut. Gordon menyatakan

bahwa tangkap lebih secara ekonomi (economic overfishing) akan terjadi pada perikanan yang tidak terkontrol ini. Menurut beberapa hasil penelitian, di Selat

Malaka dan Laut Jawa telah terjadi tangkap lebih, biological overfishing. Namun, yang umum terjadi di Indonesia, termasuk di NAD, adalah economical overfishing

yang ditandai dengan tingginya penggunaan input, tetapi tidak dibarengi dengan

peningkatan output dan returns secara proporsional.

Gordon memulai analisisnya berdasarkan asumsi konsep produksi biologi

kuadratik yang dikembangkan oleh Verhulst pada tahun 1883 yang kemudian

diterapkan dalam bidang perikanan oleh Schaefer pada tahun 1957. Dari sinilah

teori Schaefer kemudian dikenal. Secara eksplisit model

Gordon-Schaefer (GS) menjelaskan bahwa dalam kondisi pengelolaan yang bersifat

terbuka (open access), keseimbangan akan tercapai pada tingkat upaya E∞, dimana penerimaan total (TR) sama dengan biaya total (TC). Dalam hal ini pelaku

perikanan sudah tidak menerima rente ekonomi sumber daya (manfaat ekonomi),

karena seluruh rente ekonomi telah terkuras habis (driven to zero) sehingga tidak lagi intensif untuk masuk (entry) dan keluar (exit) serta tidak ada perubahan pada tingkat upaya yang sudah ada. Tingkat upaya pada posisi ini adalah upaya dalam

kondisi keseimbangan yang oleh Gordon disebut sebagai “Bioeconomic Equilibrium of Open Access Fishery” atau keseimbangan bionomik dalam kondisi akses terbuka (Fauzi 2004).

Keuntungan lestari yang maksimum diperoleh pada tingkat upaya dimana

yang lebih produktif. Hal inilah inti prediksi Gordon bahwa perikanan yang open access akan menimbulkan kondisi economicoverfishing.

Model GS seperti dijelaskan di atas mengasumsikan sumber daya dalam

kondisi keseimbangan (equilibrium). Namun, dalam kenyataannya kondisi sumber daya tidak selalu equilibrium. Dengan faktor “shock” (seperti tsunami) dapat menyebabkan sumber daya tidak seimbang (disequilibrium). Disamping itu, model GS hanya melihat perikanan dalam suatu perairan. Pada kenyataannya

kondisi perairan dipengaruhi oleh ekosistem pantai, seperti hutan mangrove, yang

berfungsi selain sebagai tempat pemijahan (spawning ground), tempat mencari makan (feeding ground), dan tempat berlindung beberapa biota laut (termasuk ikan) juga dengan produksi serasah (bahan organik) dapat menyuburkan perairan

sehingga akan mempengaruhi tingkat populasi ikan (tingkat biomas) di perairan

tersebut.

Pertanyaan umum yang muncul dari bahasan di atas adalah bagaimana

model Gordon-Schaefer (GS) melihat kondisi perikanan yang mengalami

“shock”?. Beberapa pertanyaan yang dapat diturunkan secara khusus adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan model perikanan equilibrium (tanpa shock) dan

disequilibrium (dengan shock) terhadap biomas, hasil tangkapan, effort, dan rente ekonomi serta trajektori kontraksi dan ekspansi input akibat adanya

shock tersebut?

2. Bagaimana dampak kesejahteraan (welfare effect) model Gordon-Schaefer tanpa shock dan dengan shock?

3. Apakah pengelolaan perikanan tangkap di daerah penelitian sudah efisien?

4. Bagaimana kontribusi ekosistem mangrove terhadap perikanan dan kondisi

perubahan ekosistem akibat adanya shock?

5. Bagaimana keragaan perikanan budidaya (tambak), permasalahan, strategi

rehabilitasi dan pengembangannya di daerah penelitian serta apakah perikanan

budidaya tersebut dapat menjadi substitusi dan komplementer ketika

perikanan tangkap mengalami shock?

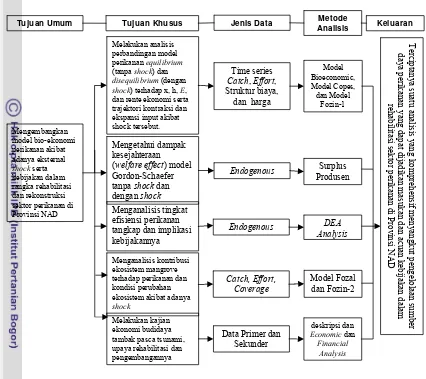

Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka dibuat alur pemikiran yang

Gambar 1. Kerangka pemikiran

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model

bio-ekonomi perikanan akibat adanya eksternal shock serta kebijakan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perikanan di Provinsi NAD yang harmonis,

lestari, dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat di daerah

penelitian.

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk :

1. Melakukan analisis perbandingan model perikanan equilibrium (tanpa shock) dan disequilibrium (dengan shock) terhadap biomas, hasil tangkapan, effort, dan rente ekonomi serta trajektori kontraksi dan ekspansi input akibat adanya

shock tersebut.

2. Mengetahui dampak kesejahteraan (welfare effect) model Gordon-Schaefer tanpa shock dan dengan shock.

3. Menganalisis tingkat efisiensi perikanan tangkap dan implikasi kebijakannya.

Equilibrium Disequilibrium

TSUNAMI

Input

Teori Gordon-Schaefer (GS)

Output Gordon Schaefer

Equilibrium

Output Baru Gordon-Schaefer

Disequilibrium

Rehabilitasi Rekonstruksi

Kebijakan Analisis

Comparative

Model Copes Analisis Degradasi dan

Depresiasi

Analisis DEA

Interaksi Mangrove-Sumber

Daya Ikan

Input ??

Output ?? Mangrove

Tambak

Assessment dan Analisis Ekonomi

4. Menganalisis kontribusi ekosistem mangrove terhadap perikanan dan kondisi

perubahan ekosistem akibat adanya shock.

5. Melakukan kajian ekonomi budidaya tambak pasca tsunami, upaya

rehabilitasi dan pengembangan serta hubungannya dengan produksi perikanan

tangkap setelah shock.

Dari penelitian ini diharapkan akan terciptanya suatu analisis yang

komprehensif menyangkut pengelolaan sumber daya perikanan yang dapat

dijadikan masukan dan acuan kebijakan dalam rehabilitasi sektor perikanan di

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sumber Daya Pesisir

Pesisir merupakan suatu jalur daratan yang kering dan ruang laut dekatnya,

termasuk kolom air dan daratan dibawahnya, dimana ekosistem darat dan

penggunaannya berdampak terhadap ekosistem laut dan sebaliknya (Rais 2002).

Wilayah pesisir merupakan wilayah dimana daratan berbatasan dengan laut, batas

di daratan meliputi daerah-daerah yang tergenang maupun yang tidak tergenang

air yang masih dipengaruhi oleh proses-proses laut seperti pasang surut, angin

laut, dan intrusi garam sedangkan batas di laut ialah daerah-daerah yang

dipengaruhi oleh proses-proses alami di daratan seperti sedimentasi dan

mengalirnya air tawar ke laut, serta daerah-daerah laut yang dipengaruhi oleh

kegiatan-kegiatan manusia di daratan (Bengen 2002). Secara ekologis, batasan

kawasan pesisir dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Batasan Wilayah Pesisir (Pernetta and Milliman 1995, diacu dalam Dahuri 2001)

Karakteristik utama wilayah pesisir adalah : (1) terdiri dari berbagai

macam habitat/ekosistem (seperti pantai, mangrove, padang lamun, terumbu

karang, dan estuaria) yang menghasilkan berbagai sumber daya (ikan, migas,

CONTINENTAL INTERIOR OPEN OCEAN COASTAL ZONE z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z RIVER BASIN UPLAND LOWLAND CONTINENTAL SHELF

INNER SHELF OUTER SHELF NEARSHORE ESTUARY SALTMARSH DUNES SHELF SEA NEARSHORE WATERS ESTUARINE WATERS ESTUARINE PLUME SHELF

EDGE ZONE

OCEAN FLOOR CONTINENTAL SLOPE SHEL F BR E AK SH EL F SEA / OC EAN IN TE RF A C E SH OR E LIN E LA

ND / SE

A IN TERF ACE CONTINENTAL INTERIOR OPEN OCEAN COASTAL ZONE z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z RIVER BASIN UPLAND LOWLAND CONTINENTAL SHELF

INNER SHELF OUTER SHELF NEARSHORE ESTUARY SALTMARSH DUNES SHELF SEA NEARSHORE WATERS ESTUARINE WATERS ESTUARINE PLUME SHELF

EDGE ZONE

OCEAN FLOOR CONTINENTAL SLOPE SHEL F BR E AK SH EL F SEA / OC EAN IN TE RF A C E SH OR E LIN E LA

ND / SE

A

IN

TERF

mineral, dan lain-lain) dan jasa-jasa lingkungan (seperti proteksi alamiah terhadap

badai dan gelombang, rekreasi, dan penyerapan limbah) bagi masyarakat,

khususnya yang bermukim di pesisir, (2) kompetisi pemanfaatan sumber daya

lahan dan laut oleh berbagai stakeholders yang seringkali mengakibatkan konflik/pertikaian diantara mereka serta perusakan integritas fungsional dari

ekosistem, (3) biasanya berkepadatan penduduk tinggi dan lokasi yang disukai

untuk pengembangan perkotaan, dan (4) sumber utama ekonomi nasional, di mana

menyumbang devisa negara secara signifikan (Dahuri et al. 2001).

Secara umum, wilayah pesisir (yang termasuk kedalamnya estuaria,

coastal wetlands, mangrove, karang, continental shelves, dan lain-lain) memberikan penghidupan yang cukup besar bagi manusia yang ditandai dengan

50 – 70% manusia hidup dan bekerja di wilayah ini. Walaupun luas wilayah

pesisir hanya 8% dari permukaan bumi, namun memberikan kontribusi produksi

biologi global sebesar 26%. Angka ini cukup besar bila dibandingkan dengan

luas daratan yang mencapai 27% dari permukaan bumi dengan produksi biologis

41% dan luas lautan 65% dengan produksi biologis 33% (Rais 2002). Lebih jauh,

Odum (1976), Berwick (1983), dan FAO (1998), diacu dalam Dahuri (2002)

menyatakan bahwa 85% kehidupan biota tropis tergantung pada ekosistem pesisir

dan 90% hasil tangkap ikan berasal dari laut dangkal/pesisir. Beberapa pernyataan

di atas menunjukkan bahwa kawasan pesisir sangat produktif dan mengandung

potensi pembangunan yang cukup tinggi, karenanya menjadi pilihan tempat

tinggal dan mencari nafkah potensial bagi manusia.

Wilayah pesisir, sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut,

merupakan kawasan di permukaan bumi yang paling padat dihuni oleh manusia.

Bengen (1999), diacu dalam Sjafi’i (2000) mengatakan terkonsentrasinya

kehidupan di wilayah pesisir disebabkan oleh tiga alasan yaitu : (1) wilayah

pesisir merupakan salah satu kawasan yang secara biologi sangat produktif, (2)

wilayah pesisir menyediakan berbagai kemudahan praktis dan relatif lebih murah

bagi kegiatan industri, pemukiman, dan lainnya, dibandingkan dengan daerah

lahan atas, (3) wilayah pesisir pada umumnya memiliki panorama keindahan yang

dapat dijadikan objek rekreasi dan pariwisata yang sangat menarik dan

tekanan yang serius dan membahayakan kelestariannya. Tekanan-tekanan ini

dapat berupa eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya hayati, polusi dari

aktivitas di darat dan laut serta degradasi fisik dari habitat pesisir. Melihat

pentingnya wilayah pesisir untuk kehidupan manusia, maka eksistensinya harus

dijaga dan dipelihara. Oleh karena itu, pemanfaatan dan pengelolaan wilayah

pesisir dan lautan ini harus mengarah kepada pembangunan yang berkelanjutan

(sustainable development).

2.2. Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)

Istilah pembangunan berkelanjutan mulai dikenal setelah diterbitkan

laporan mengenai pembangunan dan lingkungan serta sumber daya alam oleh

Komisi Dunia untuk Lingkungan Hidup dan Pembangunan - PBB (UN World on Environment and Development - WCED) yang diketuai oleh Harlem Brundtland (Conrad 1999). Dalam laporan tersebut didefinisikan pembangunan berkelanjutan

(sustainable development) adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi yang akan datang untuk dapat

memenuhi kebutuhannya. Lebih jauh, dikatakan bahwa pada tingkat yang

minimum, pembangunan berkelanjutan tidak boleh membahayakan sistem alam

yang mendukung semua kehidupan di muka bumi.

Pada tahun 1992, dalam Konferensi Bumi di Rio de Janeiro, pembangunan

berkelanjutan menjadi tema umum yang mengaitkan sejumlah konvensi yang

bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan untuk melestarikan

keanekaragaman hayati. Konvensi ini dihadiri oleh lebih dari 140 negara

sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan dapat

diterima di seluruh dunia.

Menurut Perman et al. (1996), setidaknya ada tiga alasan mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan. Pertama, menyangkut alasan moral. Generasi kini yang menikmati barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya

alam dan lingkungan memiliki kewajiban moral untuk menyisakan layanan

tidak mengekstraksi sumber daya alam yang merusak lingkungan sehingga

menghilangkan kesempatan bagi generasi yang akan datang untuk menikmatinya.

Kedua, menyangkut alasan ekologi. Keanekaragaman hayati, misalnya, memiliki nilai ekologi yang sangat tinggi sehingga aktivitas ekonomi semestinya

tidak diarahkan pada yang mengancam fungsi ekologi tersebut. Ketiga, adalah alasan ekonomi. Alasan dari sisi ekonomi memang masih menjadi perdebatan

karena tidak diketahui apakah aktivitas ekonomi selama ini sudah atau belum

memenuhi kriteria keberlanjutan. Disisi lain, dimensi ekonomi keberlanjutan

sendiri cukup komplek, sehingga sering aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi ini

hanya dibatasi pada kesejahteraan antar generasi (inter generation welfare maximization)

Selanjutnya Perman et al. (1996), mencoba mengelaborasi konseptual keberlanjutan dengan mengajukan lima alternatif pengertian, yaitu :

1. Suatu kondisi dikatakan berkelanjutan (sustainable) jika utilitas yang diperoleh masyarakat tidak berkurang sepanjang waktu dan konsumsi tidak

menurun sepanjang waktu (non declining consumption).

2. Keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam dikelola sedemikian

rupa untuk memelihara kesempatan produksi di masa mendatang.

3. Keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam (natural capital stok) tidak berkurang sepanjang waktu (non declining).

4. Keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam dikelola untuk

mempertahankan produksi jasa sumber daya alam.

5. Keberlanjutan adalah kondisi dimana kondisi minimum keseimbangan dan

daya tahan (resilience) ekosistem terpenuhi.

Senada dengan pemahaman di atas, Daly (1990), diacu dalam Fauzi (2004)

menambahkan beberapa aspek mengenai definisi pembangunan berkelanjutan,

antara lain:

1. Untuk sumber daya alam yang terbarukan (renewable resources): Laju pemanenan paling tinggi harus sama dengan laju regenerasi (produksi lestari).

2. Untuk masalah lingkungan: Laju pembuangan limbah harus setara dengan

3. Sumber daya energi yang tidak terbarukan (non renewable resources) harus dieksploitasi secara quasi sustainable, yakni mengurangi laju deplesi dengan cara menciptakan energi substitusi.

Haris (2000), diacu dalam Fauzi (2004) melihat konsep keberlanjutan

dapat dirinci menjadi tiga aspek pemahaman, yaitu:

1. Keberlanjutan ekonomi yang diartikan sebagai pembangunan yang mampu

menghasilkan barang dan jasa secara kontinyu untuk memelihara

keberlanjutan pemerintahan dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan

sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industri.

2. keberlanjutan lingkungan: Sistem yang berkelanjutan secara lingkungan harus

mampu memelihara sumber daya yang stabil, menghindari eksploitasi sumber

daya alam dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini juga menyangkut

pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara, dan fungsi

ekosistem lainnya yang tidak termasuk kategori sumber-sumber ekonomi.

3. Keberlanjutan sosial: Keberlanjutan secara sosial diartikan sebagai sistem

yang mampu mencapai kesetaraan, menyediakan layanan sosial termasuk

kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik.

Arti berkelanjutan secara ekstrim dapat dikatakan sebagai keseimbangan

statis, dimana dalam keseimbangan tersebut tidak terdapat perubahan, meskipun

tentu saja terdapat perubahan dalam lokasi dari waktu ke waktu (Boulding 1991

dan Pezzey 1992). Berkelanjutan dapat pula berarti keseimbangan yang dinamis

(Clark 1989) yang memiliki dua arti. Pertama, keseimbangan sistem yang mengalami perubahan, dimana parameter perubahan dalam keseimbangan tersebut

bersifat konstan. Kedua, keseimbangan suatu sistem yang setiap parameternya mengalami perubahan, sehingga setiap perubahan, misalnya, dalam populasi akan

memicu restorasi nilai populasi awal tersebut.

Ekonomi seringkali didefinisikan sebagai ilmu pengalokasian sumber daya

di antara pihak-pihak yang berkepentingan (Clark 1989). Tujuan ekonomis dari

alokasi sumber daya (alam) adalah efisiensi, yaitu mendapatkan hasil yang

tertinggi dari pemanfaatan dan ekstraksi sumber daya tersebut. Sumber daya

diasumsikan tidak terbatas karena kemajuan teknologi dan preferensi individual

dalam kerangka ekonomi, pembangunan berkelanjutan merupakan suatu

kerangka yang statis dan mengacu pada konsep keseimbangan (steady state) sebagai perangkat optimisasi (Daly 1991). Lebih jauh, steady state mengacu pada karakteristik sistem sumber daya alam dimana laju produksi/ekstraksi dibatasi

pada aliran komponen sistem dan sediaan sumber daya alam tidak berubah

sepanjang waktu (Burt and Cummings 1977). Optimisasi statis kemudian

dikembangkan untuk menggambarkan trade-off yang tercakup dalam alokasi sumber daya, antara konsumsi (pemanfaatan) dan sediaan (stock). Karakteristik dari sumber daya alam adalah dinamis, demikian pula halnya dengan implikasi

sosial dari pemanfaatan sumber daya. Dengan demikian, ekstraksi optimal dari

sumber daya alam secara inherent adalah dinamis.

Pada kenyataannya, efisiensi tidak dapat menjadi ukuran suatu

pembangunan yang berkelanjutan. Dalam ukuran ekonomi, pembangunan

berkelanjutan bermakna sediaan total dari sumber daya digunakan dalam sistem

ekonomi menentukan kesempatan ekonomi yang luas, yang juga berarti jaminan

kesejahteraan bagi generasi kini dan yang akan datang. Seringkali, efisiensi

ekonomi dan sustainability dianggap memiliki obyektif yang sama, yaitu menyinambungkan pembangunan dengan memastikan bahwa generasi yang akan

datang memiliki kesempatan ekonomi yang sama. Sehingga efisiensi ekonomi

(inter temporal) merupakan isu utama pembangunan berkelanjutan. Meskipun suatu pembangunan dapat bersifat efisien secara ekonomi dan berkelanjutan pada

saat yang sama, efisiensi tidak menjamin sustainability. Dengan demikian, bila kegiatan pembangunan ekonomi bertujuan berkelanjutan dan efisien, alokasi

optimal dari sumber daya ekonomi dan lingkungan harus memenuhi kriteria yang

bertujuan untuk mencapai kedua objektif ini.

Pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan

mengharuskan adanya keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan pelestarian

lingkungan, sebagaimana dijelaskan oleh Djajadiningrat (1997), diacu dalam

Efrizal (2005) bahwa apabila semua kegiatan ekonomi dihentikan dengan harapan

melindungi lingkungan, maka tindakan ini dapat menimbulkan proses degradasi

lingkungan, terutama dalam kaitannya dengan pertumbuhan penduduk.

berjalan dengan cepat, tanpa mengindahkan pelestarian sumber daya alam dan

pengendalian pencemaran. Untuk menyelaraskan hal tersebut, maka tujuan

kebijakan pengelolaan ekonomi harus difokuskan pada pertumbuhan ekonomi

yang berkelanjutan, dengan cara menyeimbangkan antara kebijakan pertumbuhan

mutu lingkungan dan pertumbuhan ekonomi.

Howart dan Norgard (1990), diacu dalam Fauzi (2004) memperlihatkan

konsep keberlanjutan ini dengan mengembangkan kerangka Overlapping Generation Model (OLG). Dengan memasukkan aspek antar generasi, tampak bahwa pemenuhan konsumsi sepanjang waktu akan sangat diperbaharui oleh

distribusi kesejahteraan antar generasi. Secara matematis, formula OLG dapat

ditulis sebagai berikut :

⎥ ⎦ ⎤ ⎢ ⎣ ⎡ ⎟⎟ ⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎝ ⎛ − α ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ ∂ + + ⎟⎟ ⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎝ ⎛ − = π + + + 1 1 1 1 1 1 t t t t t t h x ch p h x ch p

max (2.1)

dengan kendala :

( )

t tt

t x F x h

x +1 = + − (2.2)

Dimana F(xt) adalah fungsi pertumbuhan sumber daya alam, dan (1/(1+∂)) adalah discount factor sebagai konsekuensi perbandingan manfaat antar generasi. Dengan

mensubstitusi persamaan (2.2) kedalam persamaan (2.1), maka diperoleh

persamaan manfaat ekonomi generasi sekarang yang telah mempertimbangkan

konsumsi dan ketersediaan stok untuk generasi mendatang dalam bentuk:

( )

(

)

⎥ ⎦ ⎤ ⎢ ⎣ ⎡ − + ⎟⎟ ⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎝ ⎛ α ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ ∂ + + ⎟⎟ ⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎝ ⎛ − =π t t t t

t

t x F x h

c p h x ch p max 4 1 1 2

1 (2.3)

Jika diasumsikan bahwa variabel sumber daya alam bersifat given

(eksogen), maka persamaan (2.3) dapat dipecahkan untuk menentukan tingkat

panen generasi kini yang tidak akan mengurangi tingkat panen generasi

mendatang. Dengan menurunkan persamaan (2.3) terhadap ht akan diperoleh solusi optimal dari ht sebesar:

(

)

[

]

(

+∂)

α − ∂ + = 1 8 1 4 c x p c p h tSolusi optimal di atas menggambarkan tingkat panen yang harus dilakukan

oleh generasi t yang didasarkan pada harapan untuk mewariskan panen yang

positif pada generasi mendatang. Dengan mengetahui fungsi F(x) yang eksplisit,

kita dapat menentukan solusi biomas yang optimal untuk generasi kini yang

kemudian, dengan teknik substitusi, akan kita ketahui nilai panen yang optimal

generasi mendatang.

Aspek keberlanjutan dapat juga diukur dengan pendekatan depresiasi.

Konsep ini telah pernah dilakukan oleh Fauzi dan Anna (2002) yang mengukur

keberlanjutan sumber daya perikanan.

2.3. Teori Optimasi Sumber daya Perikanan

Perikanan, seperti halnya sektor ekonomi lainnya, merupakan salah satu

aktivitas yang memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan terhadap suatu

bangsa. Sebagai salah satu sumber daya alam yang bersifat dapat diperbaharui

(renewable), pengelolaan sumber daya ini memerlukan pendekatan yang bersifat menyeluruh dan hati-hati. Jika tidak, maka ketersediaan (stok) sumber daya ini

dipastikan akan berkurang atau bahkan, pada spesies (ikan) tertentu, akan habis.

Telah banyak penelitian yang menyatakan bahwa sebagian daerah penangkapan

ikan, baik di dunia maupun di Indonesia, telah mengalami kelebihan tangkap

(over fishing). Pertanyaan bagaimana sebaiknya mengelola sumber daya ini telah menjadi topik yang hangat dibidang pengelolaan sumber daya perikanan.

Pada awalnya, pengelolaan sumber daya perikanan banyak didasarkan

pada faktor biologis semata dengan pendekatan Maximum Sustainable Yield

(MSY) atau tangkap maksimum yang lestari. MSY adalah penangkapan rata-rata

tertinggi yang dapat diambil secara kontinyu (sustained) dari suatu stok ikan dibawah kondisi lingkungan rata-rata. MSY ini sering digunakan sebagai suatu

tujuan pengelolaan sumber daya. Inti pendekatan ini adalah bahwa setiap spesies

ikan memiliki kemampuan untuk berproduksi yang melebihi kapasitas produksi

Dalam model surplus produksi, dinamika dari biomas digambarkan

sebagai selisih antara produksi dan mortalitas alami (Biomas pada t + 1 = biomas

pada t + produksi - mortalitas alami). Artinya, jika produksi melebihi mortalitas

alami, maka biomas akan meningkat, sebaliknya jika mortalitas alami lebih tinggi

dari pada produksi, maka biomas akan menurun. Istilah surplus produksi sendiri

menggambarkan perbedaan atau selisih antara produksi dan mortalitas alami di

atas. Hal ini senada dikemukakan oleh Hilborn and Walter (1992), diacu dalam

Anna (2003), bahwa surplus produksi menggambarkan jumlah peningkatan stok

ikan dalam kondisi tidak ada aktivitas penangkapan atau dengan kata lain jumlah

yang bisa ditangkap, jika biomas dipertahankan dalam tingkat yang tetap.

Salah satu tipe surplus produksi yang biasa digunakan adalah yang

dikembangkan oleh Schaefer (1954). Model Schaefer ini dapat dijelaskan sebagai

berikut : Jika dimisalkan x adalah biomas dari stok, r adalah laju pertumbuhan

alami dari populasi, K adalah daya dukung lingkungan, maka dalam kondisi tidak

ada aktivitas penangkapan (non-fishing), laju perubahan biomas sepanjang waktu dapat diformulasikan:

) (x f dt dx

= (2.5)

dimana f(x) adalah fungsi pertumbuhan. Salah satu fungsi pertumbuhan yang

sering digunakan adalah fungsi pertumbuhan logistik, yang dapat diformulasikan

sebagai berikut :

) 1 (

K x rx dt dx

−

= (2.6)

dengan mengintroduksi fungsi penangkapan, H=qxE ke dalam model di atas,

kemudian diasumsikan bahwa penangkapan berkorelasi linier terhadap biomas (x)

dan input produksi (E), maka laju pertumbuhan biomas menjadi :

qxE K

x rx dt dx

− −

= (1 ) (2.7)

Kemudian apabila diasumsikan bahwa laju pertumbuhan mendekati nol (dx/dt =

0), maka diperoleh suatu hubungan antara hasil tangkapan lestari dengan input

Gambar 3. Kurva Yield Effort (Fauzi 2004)

Kurva di atas dapat dilihat bahwa jika tidak ada aktivitas perikanan (effort

= 0), maka produksi nol. Kemudian effort akan mencapai titik maksimum pada EMSY kaitannya dengan tangkap maksimum lestari (HMSY). Dalam pendekatan ini, pengelolaan sumber daya perikanan yang optimal dilakukan pada titik HMSY, karena pada titik ini diperoleh tingkat produksi yang maksimum.

Konsep pengelolaan sumber daya perikanan dengan pendekatan MSY

seperti yang disebutkan di atas, belakangan banyak dikritik oleh berbagai pihak

sebagai pendekatan yang terlalu sederhana dan tidak mencukupi. Kritik yang

paling mendasar di antaranya adalah karena pendekatan MSY tidak

mempertimbangkan sama sekali aspek-aspek sosial ekonomi pengelolaan sumber

daya alam. Conrad dan Clark (1987), diacu dalam Fauzi (2004), menyatakan

bahwa beberapa kelemahan pendekatan MSY antara lain:

1. tidak bersifat stabil, karena perkiraan stok yang meleset sedikit saja bisa

mengarah ke pengurasan stok (stockdepletion),

2. didasarkan pada konsep steady state (keseimbangan) semata, sehingga tidak berlaku pada kondisi non-steady state,

3. tidak memperhitungkan nilai ekonomis apabila stok ikan tidak dipanen

(imputed value),

4. mengabaikan aspek interdependensi dari sumber daya, dan

5. sulit diterapkan pada kondisi dimana perikanan memiliki ciri ragam jenis

(multi species) Hmsy

Effort (E) Emsy

Pr

odu

ksi Lestar

i

Menyadari beberapa kelemahan dari konsep MSY seperti yang

dikemukakan di atas, maka pada tahun 1950-an, Gordon mengembangkan model

Schaefer di atas dengan memasukkan faktor ekonomi, harga dari output (harga ikan per satuan berat) dan biaya dari input (cost per unit effort). Gordon mentransformasikan kurva yield effort dari Schaefer menjadi kurva yang menggambarkan manfaat bersih, yaitu selisih antara Total Revenue (TR) yang dihasilkan dari sumber daya perikanan dan Total Cost (TC) dari input produksi (effort) yang digunakan. Model Gordon-Schaefer adalah model ekonomi perikanan yang didasarkan pada faktor input (effort). Model ini kemudian dikenal dengan model Gordon-Schaefer, yang secara grafik dapat dilihat pada Gambar 4.

Inti dari teori Gordon berawal dari sintesis Hardin (1968) mengenai

“Tragedy of the Common” yang menyatakan bahwa sumber daya alam yang berada dalam rezim common property dengan akses yang terbuka (open access) akan menyebabkan hilangnya rente ekonomi optimal (dissipated) yang semestinya diperoleh.

Gambar 4 menunjukkan bahwa dalam kondisi open access, sumber daya perikanan akan mencapai titik keseimbangan pada tingkat EOA dimana Total Revenue (TR) sama dengan Total Cost (TC). Dalam hal ini pelaku perikanan hanya menerima biaya opportunitas saja dan rente ekonomi sumber daya atau

profit tidak ada. Tingkat effort pada posisi ini disebut sebagai tingkat effort

keseimbangan yang dikenal sebagai bio-economic equilibrium of open access fishery (keseimbangan bionomic dalam kondisi akses terbuka).

Gambar 4. Model Gordon-Schaefer

Effort (E) Emsy

Revenue-Cos

t TC=c.E

MEY MSY

TR=p.Y(E)

EOA E*

A C

Dari Gambar 4 dapat dijelaskan bahwa pada setiap tingkat effort di bawah EOA, penerimaan total akan melebihi biaya total sehingga para pelaku perikanan (nelayan) akan berusaha (lebih tertarik) untuk masuk dalam usaha perikanan.

Sementara sebaliknya, pada tingkat effort di atas EOA, biaya total akan melebihi penerimaan total, sehingga banyak pelaku perikanan (nelayan) akan keluar dari

usaha perikanan.

Keuntungan maksimum secara lestari akan diperoleh pada tingkat effort

E*. Pada titik ini rente ekonomi yang diperoleh pelaku perikanan (nelayan)

adalah maksimal, yang pada Gambar 4 di atas ditunjukkan oleh selisih TR dan TC

terbesar (garis AC). Tingkat upaya ini disebut sebagai Maximum Economic Yield (MEY). Dengan demikian konsep MEY menggambarkan kondisi pengelolaan perikanan yang optimal secara ekonomi, dimana faktor input yang dimanfaatkan

seefisien mungkin sehingga diperoleh rente sumber daya yang maksimum.

Kondisi MEY diperoleh pada tingkat effort yang lebih rendah dibandingkan dengan titik keseimbangan pada kondisi open access. Biomas yang dipertahankan (menjadi stok) relatif lebih banyak, tangkapan per unit effort tinggi, dan profit juga tinggi. Perikanan yang dikelola untuk mendapatkan MEY disebut juga

perikanan yang dikelola dengan cara yang sangat conservative secara biologi. Jika dibandingkan dengan model pendekatan biologi di atas, model

Gordon-Schaefer lebih baik, karena menekankan pada efisiensi input dengan rente

ekonomi yang maksimum mengingat jumlah input produksi yang digunakan pada

model ini sedikit jauh lebih daripada EMSY dan EOA. Jika dibandingkan tingkat upaya pada keseimbangan open akses dengan tingkat upaya optimal secara sosial

(E*), maka dapat dilihat bahwa pada kondisi open access tingkat upaya yang dibutuhkan jauh lebih banyak dari yang semestinya untuk mencapai keuntungan

optimal yang lestari. Sehingga keseimbangan open access ini dapat menyebabkan timbulnya alokasi sumber daya alam yang tidak benar, karena kelebihan sumber

daya input (tenaga kerja, modal) yang dibutuhkan untuk perikanan seharusnya

bisa dialokasikan untuk kegiatan ekonomi lainnya yang lebih produktif. Hal inilah

disimpulkan bahwa tingkat effort Emey terlihat lebih “conservative minded” dibandingkan dengan tingkat effort Emsy.

Dalam kaitannya dengan depresiasi sumber daya, pada pendekatan biologi,

depresiasi sumber daya tidak diperhitungkan sama sekali, sementara pada model

Gordon, depresiasi sumber daya perikanan dilihat sebagai hilangnya rente

ekonomi (dissipated) akibat mismanagement sumber daya perikanan yang open access.

Copes (1972) mencoba mengisi kekurangan model Gordon dengan

memasukkan faktor welfare effect di dalam modelnya, berdasarkan keterkaitan antara output dari sumber daya perikanan (ikan) dengan biaya dan harga. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya perikanan yang optimal bisa dilihat dari

berbagai sisi stakeholder yakni, pemerintah, masyarakat (konsumen) dan pelaku sendiri (produsen). Dari ketiga aspek ini, Copes melihat surplus yang mungkin dihasilkan dari pengelolaan sumber daya perikanan. Salah satu hal yang penting

dari teori Copes adalah mengenai "back ward bending supply curve" dari perikanan. Kurva itu menggambarkan bahwa suplai dari produk perikanan tidak

tak terbatas karena faktor daya dukung lingkungan tidak akan mampu terus

menerus mendukung produksi. Dengan demikian pengelolaan perikanan juga

sangat ditentukan oleh ketersediaan sumber daya.

Sebagaimana dikemukakan di atas, baik model Gordon maupun model

Copes menganalisis pengelolaan perikanan di dalam framework statis. Artinya aspek intertemporal (antar waktu) yang terkait dengan sumber daya perikanan

maupun pelaku industri sendiri tidak diperhitungkan. Misalnya, di dalam model

Gordon, pengalihan excess effort dari kondisi open access ke EMEY dilakukan seketika tanpa memperhitungkan faktor penyesuaian. Padahal, stok ikan sendiri

memerlukan waktu untuk tumbuh, demikian juga pengurangan input dari tingkat EOA ke EMSY memerlukan waktu untuk penyesuaian. Menyadari kelemahan inilah Clark dan Munro mengembangkan model dinamis pengelolaan sumber daya

perikanan yang optimal. Di dalam model mereka, sumber daya ikan diperlakukan

sebagai aset yang memiliki opportunity cost atau biaya korbanan. Artinya di dalam mengelola sumber daya ikan kita dihadapkan pada pilihan intertemporal,

dibiarkan diperairan sehingga bisa tumbuh dan bisa dipanen di masa mendatang

sehingga bisa menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar. Trade-off antara memanen stok saat ini atau nanti inilah yang menjadi ciri khas dalam model

intertemporal yang dikembangkan oleh Clark dan Munro. Salah satu solusi dari

model Clark dan Munro adalah fenomena yang disebut sebagai most rapid approach (MRAP) atau "bang-bang approach” yang menyatakan bahwa penyesuaian ke arah tingkat eksploitasi yang optimal (biomas, tangkap dan input) harus dilakukan secepat mungkin (Gambar 5).

Dari Gambar 5 terlihat bahwa jika x* adalah kondisi optimal biomas

yang lestari, maka pada pendekatan "bang-bang", strategi yang optimal adalah melakukan eksploitasi yang maksimurn (h=hmax) pada saat x > x* (dimulai dari titik B). Sebaliknya jika x < x* (dimulai dari titik A), strategi optimal adalah tidak

melakukan eksploitasi. Melihat model ini, depresiasi sumber daya perikanan

sebenarnya akan terjadi secara cepat jika strategi pertama dilakukan. Clark dan

Munro secara implisit menyatakan bahwa deplesi akan terjadi manakala strategi

pertama dilakukan dan dimana kondisi parameter harga per satuan output jauh lebih besar dari biaya per satuan input.

Gambar 5. Pendekatan "bang-bang" optimisasi sumber daya perikanan

Secara umum dapat dikatakan bahwa keseluruhan model dasar optimisasi

pengelolaan sumber daya perikanan yang dikemukakan di atas, tidak secara x*

Stok

Waktu, t

A

h = hmax

h=0

eksplisit membahas depresiasi sumber daya perikanan. Model-model dasar di atas

melihat bahwa depresiasi terjadi manakala input yang digunakan atau output yang dihasilkan terlalu belebihan (model Gordon dan Copes). Pada model Clark dan

Munro melihat bahwa depresiasi sumber daya akan terjadi manakala penggunaan

input maupun tingkat panen tidak mengikuti trajektori optimal yang ditentukan oleh aspek intertemporal sumber daya ikan itu sendiri.

2.4. Teori Degradasi Sumber daya

Definisi degradasi agak bersifat subjektif, memiliki arti yang berbeda

tergantung pada suatu kelompok masyarakat. Misalnya, untuk sumber daya

hutan, sebagian orang mengatakan bahwa hutan yang terdegradasi adalah hutan

yang telah mengalami kerusakan sampai pada suatu point/titik dimana

penebangan kayu maupun non kayu pada periode yang akan datang menjadi

tertunda atau terhambat semuanya. Sedangkan sebagian lainnya mendefinisikan

hutan yang terdegradasi adalah suatu keadaan dimana fungsi ekologis, ekonomis

dan sosial hutan tidak terpenuhi. Sedangkan menurut Oldeman (1992)

mengatakan bahwa degradasi adalah suatu proses dimana terjadi penurunan

kapasitas baik saat ini maupun masa mendatang dalam memberikan hasil.

Degradasi sumber daya dapat terjadi karena berbagai sebab, antara lain

karena permintaan yang tinggi terhadap jasa ekosistem akibat pesatnya

pertumbuhan ekonomi, perubahan demografis dan pilihan-pilihan individu

(individual choice), serta mekanisme pasar yang tidak menjamin keberlangsungan jasa konservasi ekosistem.

Wilayah pesisir memiliki potensi sumber daya alam dan jasa-jasa

lingkungan yang sangat kaya, seperti hutan mangrove, terumbu karang, padang

lamun, berikut sumber daya hayati dan non-hayati yang terkandung di dalamnya.

Akan tetapi kekayaan sumber daya pesisir tersebut mulai mengalami kerusakan.

Sejak awal tahun 1990-an phenomena degradasi biogeofisik sumber daya pesisir

semakin berkembang dan meluas. Laju kerusakan sumber daya pesisir telah

mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, terutama pada ekosistem mangrove

Ada beberapa sumber daya perikanan yang telah dieksploitir secara

berlebihan (overfishing), termasuk udang, ikan demersal, pelagis kecil, dan ikan karang. Hal ini terjadi terutama di daerah-daerah dengan penduduk padat,

misalnya di Selat Malaka, pantai utara Pulau Jawa, Selat Bali, dan Sulawesi

Selatan. Menipisnya stok sumber daya tersebut, selain karena overfishing juga dipicu oleh aktivitas ekonomi yang baik secara langsung atau tidak merusak

ekosistem dan lingkungan sehingga perkembangan sumber daya perikanan

terganggu. Penggunaan teknologi penangkapan yang tidak ramah lingkungan.

Penggunaan teknologi penangkapan semacam ini banyak terjadi di daerah-daerah.

Teknologi penangkapan yang digunakan umumnya menyebabkan kerusakan dan

kehancuran sumber daya perikanan. Teknologi tersebut misalnya penggunaan alat

tangkap trawl, potassium cyanide, dan penggunaan bom ikan.

Dari hasil penelitian para peneliti ekonomi sumber daya dari International Center for Living Aquatic Resource Management (ICLARM) yang melakukan kajian tentang hal tersebut. Salah satu kesimpulan dari kajiannya adalah nelayan

terdorong atau terpaksa menangkap ikan dengan cara-cara merusak (destructive) karena kesalahan manajemen sumber daya perikanan (ICLARM 1992).

Selanjutnya dikatakan bahwa jika manajemen sumber daya perikanan itu tidak

dilakukan dengan baik, akhirnya akan terjadi kelebihan penangkapan ikan

(overfishing). Tangkap lebih ini dibagi dalam beberapa tipe bergantung pada tingkat keseriusannya, yaitu:

1. Recruitment overfishing, yaitu kondisi ikan-ikan muda (juvenile) yang ditangkap secara berlebihan sehingga tidak ada pertumbuhan stok ikan dewasa

yang berasal dari ikan dengan kelompok usia yang lebih muda. Dengan kata

lain, pertumbuhan stok ikan dewasa hanya terjadi melalui penambahan ukuran

berat ikan dewasa yang tersisa.

2. Biologically overfishing, yaitu kondisi penangkapan ikan yang telah mencapai tahap melebihi hasil tangkapan maksimum lestari (MSY). Hal ini berarti ikan

yang ditangkap melebihi kemampuan maksimum stok ikan untuk tumbuh

sumber daya ikan menurun secara drastis dan akhirnya membuat perikanan

berhenti secara total.

3. Economically overfishing, dimana upaya penangkapan ikan secara berlebihan melalui investasi armada penangkapan secara besar-besaran, namun hasil

tangkapan ikan yang diperoleh secara agregat hanya pada tingkat sub

optimum (lebih rendah dari tingkat maksimum yang dapat dihasilkan). Pada

kondisi seperti ini, berarti industri penangkapan ikan beroperasi melebihi

potensi maksimumnya secara ekonomi, oleh karena itu kondisi seperti tidak

lagi efisien.

4. Malthusian overfishing. Kondisinya sama seperti yang dikemukakan Malthus, yaitu pertumbuhan penduduk begitu cepat, sedangkan pertumbuhan produksi

pangan untuk menghidupi penduduk sangat lambat. Dalam perikanan kondisi

ini berarti ada sedikit ikan yang tersedia di laut dan diperebutkan oleh banyak

nelayan.

Malthusian overfishing terjadi ketika pemerintah sebagai manajer sumber daya perikanan tidak mampu dan tidak berhasil menata dan mengelola kegiatan

penangkapan ikan yang dilakukan rakyatnya. Akibatnya, setiap nelayan

berkompetisi secara bebas, maka timbul daya kreasi setiap orang untuk

mendapatkan ikan dalam jumlah banyak dan cepat. Daya kreasi itu diwujudkan

dengan dihasilkannya atau direkayasakannya metode dan teknik menangkap ikan

yang cepat dan efisien secara ekonomi, namun ternyata merusak dan merugikan

lingkungan. Metode dan teknik yang digunakan antara lain: bom, dinamit, racun,

aliran listrik, serta alat-alat penangkap ikan yang kontemporer bersifat merusak.

Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan, jika tidak dilakukan, orang lain

yang akan melakukannya (tragedy of common) Malthusian overfishing adalah perlombaan untuk meraih keuntungan dengan cara yang salah dan membawa

dampak kerugian bagi semua orang (Nikijuluw 2002).

Permasalahan degradasi sumber daya perikanan dan kemiskinan di

wilayah pesisir sangat kompleks dan melibatkan berbagai kepentingan, degradasi

dapat terjadi akibat tangkap lebih dan kemiskinan. Namun degradasi juga dapat

menyebabkan terjadinya hubungan timbal balik antara kemiskinan dan degradasi

sumber daya pesisir dan laut, yaitu: ketidakstabilan pendapatan, rendahnya akses

masyarakat dan rendahnya kontrol mereka dalam pengelolaan sumber daya laut.

Belajar dari kelemahan masyarakat tersebut maka upaya pemberdayaan harus

mengacu pada upaya mengatasi kelemahan-kelemahan pokok masyarakat pesisir

agar mereka berdaya dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya perikanan

secara berkelanjutan (Hidayati 2000).

Seperti diketahui bahwa sebagian besar sumber daya pesisir dan lautan di

Indonesia telah mengalami degradasi, dimana faktor penyebabnya yang dominan

adalah karena aktivitas manusia. Namun demikian pada dasarnya masih belum

banyak dilakukan penilaian seberapa besar sebenarnya laju dari degradasi dan

depresiasi dari sumber daya pesisir dan laut ini termasuk sumber daya perikanan,

hal ini disebabkan karena memang belum ada teknik pengukuran besaran laju

degradasi/depresiasi khusus untuk sumber daya perikanan.

Model matematis untuk menghitung besaran laju degradasi sumber daya

lahan yang dilakukan oleh Amman and Durraipah (2001) dalam penelitian

mengenai "Land Tenure and Conflict Resolution: A Game Theoretic Approach in the Narok District in Kenya", adalah sebagai berikut:

φ =

t , i Avg

q qi

e

+

1

1

(2.8)

qi,tAvg = qit jika Vj dljti≤ 0 (2.9)

d q

qiAvg,t = it (2.10)

Variabel qi,t adalah komponen degradasi yang disebabkan oleh agent i dari seluas lahan tertentu. Jika output qi,t(seluas tertentu ha) lebih besar dari kemampuan daya dukung lingkungan (carrying capacity) pada waktu t, maka kehilangan efisiensi dalam bentuk faktor degradasi akan muncul. Peneliti

menggunakan fungsi logistik untuk menjelaskan hal ini, seperti persamaan di atas.

Untuk aplikasi bidang perikanan, laju degradasi Amman dan Durraipah

dimodifikasi sebagai berikut (Anna 2003) :

δ α δ

h h h %

D = − (2.11)

dimana : D = persentase degradasi =

δ

h Produksi sustainable

=

α

h Produksi aktual

Sementara koefisien degradasi dihitung berdasarkan persamaan di bawah ini :

α δ Φ

h h D

e

+ =

1 1

(2.12)

Untuk laju depresiasi pada dasarnya sama dengan laju degradasi, hanya

menggunakan parameter-parameter ekonomi, sebagai berikut :

α δ

Π Π

Φ

e D

+ =

1 1

(2.13)

Dimana : φ, = Laju depresiasi

δ

Π = Rente sustainable α

Π = Rente aktual.

2.5. Surplus Konsumen dan Surplus Produsen. Surplus Konsumen (Consumer’s Surplus)

Surplus konsumen atau Dupuit’s consumers surplus, yang pertama kali diperkenalkan oleh Dupuit tahun 1952, adalah pengukuran kesejahteraan ditingkat

konsumen yang diukur berdasarkan selisih keinginan membayar dari seseorang

dengan berapa yang sebenarnya ia bayar (Fauzi 2000a). Dengan kata lain, surplus

konsumen diartikan sebagai perbedaan antara keinginan marjinal seorang

konsumen untuk membayar (marginal willingness to pay) kepada barang dan atau jasa yang akan dibelinya dengan harga yang berlaku di pasar. Jadi surplus

konsumen merupakan ukuran tingkat kepuasan (utility) konsumen yang dapat diperoleh dari barang dan jasa dalam bentuk uang. Secara grafik konsep surplus

0 Q* Q

CS = Consumers Surplus

Gambar 6. Kurva Permintaan dan Willingness to Pay

Pada Gambar 6. terlihat ada kurva permintaan D terhadap barang Q yang

ditarik dari kiri atas ke kanan bawah dengan slope negatif. Kurva tersebut

menunjukkan keinginan konsumen untuk mengkonsumsi sejumlah barang pada

setiap harga yang berbeda sepanjang sumbu P. Seluruh daerah di bawah kurva

permintaan tersebut menunjukkan keinginan membayar (willingness to pay) dari individu terhadap barang Q. Titik-titik sepanjang kurva permintaan D

menunjukkan keinginan membayar untuk setiap tambahan barang Q, atau disebut

marginal willingness to pay.

Jika keseimbangan harga di pasar adalah pada P*, maka konsumen akan

mengkonsumsi barang sebesar Q*. Walaupun konsumen ingin membayar lebih

dari P*, namun yang sebenarnya ia bayar adalah sebesar P*. Berarti ada

kelebihan keinginan membayar yang ditunjukkan oleh daerah yang di shading, yaitu sebesar P*EA. Dalam ekonomi klasik daerah ini disebut dengan surplus

konsumen (consumers surplus).

Nilai surplus konsumen dapat berubah, misalnya karena perubahan harga

barang atau peningkatan pendapatan konsumen. Secara grafik dapat dilihat pada

Gambar 7.

P* P

A

E

P

a

d

c e

0 Qo Q1 Q

Gambar 7. Pengukuran surplus konsumen

Pada harga Po konsumen akan membeli barang sebesar Qo. Keinginan membayar (WTP) konsumen adalah sebesar a + b c, namun yang benar-benar

dibayar sebesar b + c, maka surplus konsumen dicerminkan luas segitiga a.

Jika harga barang turun dari Po ke P1, maka konsumen akan membeli barang sebanyak Q1. Namun, konsumen tidak ingin membeli pada jumlah Q1,

akan tapi dia (konsumen) tetap membeli sejumlah unit yang sama seperti

sebelumnya Qo. Maka konsumen akan membayar dengan jumlah bayaran yang

lebih kecil, karena harganya turun menjadi P1. Oleh karena itu konsumen menjadi

lebih beruntung sebesar b, yang merupakan selisih antara sejumlah uang yang

dibayarkan untuk memperoleh barang Qo pada harga Po dan jumlah uang yang dibayarkan pada harga P1.

Jika konsumen menambah jumlah pembelian komoditas dari Qo menjadi

Q1, maka dia sebenarnya hanya membayar tambahan sebanyak e, namun

memperoleh nilai yang lebih tinggi yaitu sebesar d + e. Oleh karenanya dengan

membeli lebih banyak (dari Qo ke Q1 ) konsumen beruntung sebesar d. Jadi

perubahan dalam surplus konsumen terjadi merupakan akibat dari penurunan

harga komoditas adalah b + d. Sedangkan total surplus konsumen dari pembelian

sebanyak Q1 pada harga P1 ditunjukkan oleh nilai sebesar a + b + d.

b Po

P1

Dalam ekonomi sumber daya, konsep surplus konsumen dapat digunakan

untuk menghitung tingkat kehilangan akibat kerusakan ekosistem. Contoh

praktisnya adalah sebagai berikut (Fauzi 2000b) :

Dimisalkan bahwa dalam kondisi lingkungan yang belum rusak,

konsumen membayar harga ikan sebesar Rp 500 per kg, dengan keinginan

membayar maksimum (maximum willingness to pay) sebesar Rp 1000 per kg. Pada tingkat harga tersebut, konsumen mampu membeli sebanyak 10 kg per bulan

atau 120 kg per tahun. Meskipun konsumen mampu membayar Rp 1000 per kg,

tapi yang sebenarnya ia bayar hanya Rp 500 per kg. Dengan demikian terjadi

surplus konsumen sebesar selisih antara keinginan membayar dengan yang

sebenarnya dia bayar. Selisih tersebut dapat dilihat pada Gambar 8. berikut yang

merupakan luas segitiga PoEoM atau 60 x 500 = Rp 30 000.

Dimisalkan sekarang bahwa, hutan mangrove sebagai tempat memijah

ikan rusak sehingga ikan/udang semakin susah ditangkap. Kondisi ini akan

menyebabkan kenaikan harga ikan karena supply yang berkurang. Katakanlah

akibat kerusakan ini menyebabkan harga ikan naik menjadi Rp 750 per kg. Pada

tingkat harga ini, konsumen hanya mampu membeli sebanyak 100 kg per tahun.

Dengan demikian surplus konsumen berkurang menjadi daerah P1E1M atau 50 x 250 = Rp 10 250. Sehingga kita bisa menghitung akibat perubahan kondisi

P

P0 = 500

M =1000

E1

D E0

P1 =750

100 120 Q

sumber daya ini mengakibatkan perubahan surplus konsumen sebesar Rp 30 000 –

Rp 10 250 = Rp 10.750 unit moneter.

Surplus Produsen (Producer’s Surplus)

Berbeda dengan pengukuran surplus konsumen, surplus produsen diukur

dari sisi manfaat dan kehilangan dari sisi produsen atau pelaku ekonomi (Fauzi

2000b). Surplus produsen adalah ukuran keuntungan yang diperoleh produsen

karena mereka beroperasi pada suatu pasar komoditas (Sugiarto et al. 2002). Surplus produsen pada dasarnya adalah surplus yang diperoleh produsen yang

merupakan selisih antara harga yang diterima oleh produsen dengan biaya yang

dikeluarkan untuk memproduksi output (Anna 2003). Identik dengan surplus

konsumen, besaran surplus produsen juga akan tergantung dari perubahan harga

dan biaya. Secara grafik surplus produsen dapat dijelaskan pada Gambar 9.

Dari Gambar 9, dapat dijelaskan bahwa surplus produsen ditunjukkan oleh

area P*EB, di atas garis supply dan di bawah garis harga. Oleh karena kurva

supply menunjukkan biaya marginal dari tiap unit barang yang diproduksi, maka

area OBEQ* adalah total biaya variabel. Area OP*EQ* adalah penerimaan kotor

(Sadoulet dan Janvry 1995).

Area P*EA adalah surplus konsumen pada kondisi awal, sementara P*EB

merupakan daerah surplus produsen pada kondisi awal. Jika tidak ada kebijakan

menyangkut harga atau output, keseimbangan, terjadi pada P* dan Q*. Jika

pemerintah kemudian melakukan kebijakan yang menyebabkan output bergeser

ke Q1 (misalnya karena pajak), maka surplus konsumen dan produsen akan

berubah. Perubahan kedua surplus tersebut menyebabkan redistribusi surplus

dari produsen dan konsumen ke pemerintah sebagai pemilik sumber daya

mewakili publik. Dengan adanya redistribusi surplus tersebut, terbentuk rente

Gambar 9. Producer’s Surplus (PS) dan Retribusinya Surplus

Dampak terhadap consumers welfare dicerminkan oleh perubahan dari consumers surplus (ΔCS) dan dampak dari producer welfare diukur dengan

perubahan producer surplus (ΔPS) (Sadoulet dan Janvry 1995). Analisa ini dapat

dipisahkan antar kelompok produsen dan konsumen jika keduanya mempunyai

share awal yang berbeda terhadap produksi dan konsumsi total dan atau mempunyai elastisitas harga yang berbeda terhadap supply dan demand. Sebagai contoh, konsumen miskin mempunyai elastisitas yang lebih tinggi terhadap

permintaan makanan karena untuk membeli makanan tersebut mereka

mengeluarkan bagian pendapatan yang tinggi dibandingkan dengan konsumen

kaya. Petani kecil mempunyai elastisitas yang rendah dalam merespon supply

food crops dibanding petani besar.

2.6. Konsep Efisiensi Perikanan Tangkap

Apabila suatu ketika di suatu perairan terjadi gejala penurunan produksi

perikanan tangkap, dengan asumsi input yang digunakan sama atau lebih tinggi

dari periode sebelumnya, maka biasanya kita menduga bahwa di sana telah terjadi

overfishing, namun tidak jelas overfishing apa yang terjadi, apakah Malthusian overfishing, biological overfishing, recruitment overfishing, atau economical overfishing. Disinilah pentingnya dilakukan perhitungan kapasitas perikanan, yaitu untuk mengetahui apakah perikanan tersebut sudah efisien dalam kaitannya

P* P

A

E

D

CS

O

1

Q* Q

B

S

PS

PS

P1

Q1

C F

dengan economic overfishing. Dengan mengetahui hal tersebut, maka dapat

dibuat suatu diagnosa terhadap permasalahan di atas, sehingga solusi kebijakan

yang akan diterapkan akan lebih tepat.

Berbagai metode telah diaplikasikan oleh para peneliti untuk mengukur

efisiensi perikanan tangkap, diantaranya dengan metode Atkinson, metode

utilitarian, metode Dalton, dan lain-lain (Simkin 1998). Metode-metode tersebut pada dasarnya lebih kepada penilaian mengenai seberapa efisien suatu kebijakan

terhadap perubahan kesejahteraan masyarakat dalam konteks ketidakmerataan

(inequality). Pendekatan ekonometrik biasa pada dasarnya tidak mampu menjadi solusi untuk memecahkan masalah efisiensi, khususnya jika yang menjadi

variabel pertimbangan memiliki multiple inputs dan output (Seiford and Thrall 1990). Penilaian terhadap kebijakan yang menyangkut efisiensi, pada dasarnya

dapat dilakukan dengan Data Envelopment Analysis (DEA), juga biasa disebut

Frontier Analysis (Charnes, Cooper, and Rhodes 1978). Teknik ini dikenal juga dengan CCR (singkatan nama depan ketiga penemunya), merupakan

pengukuran/penilaian terhadap performance untuk mengevaluasi efisiensi relatif

dari unit pengambil keputusan (Decision Making Unit, DMU) dalam suatu analisis. Sejak teknik ini diperkenalkan, sudah banyak analisis teoritis dan

empiris yang dikembangkan dan diaplikasikan pada perbankan, rumah sakit,

perpajakan, sekolah, juga sumber daya alam (Beasley 2000).

Pada prinsipnya DEA merupakan pengukuran efisiensi yang bersifat bebas

nilai (value free) karena didasarkan pada data yang tersedia tanpa harus mempertimbangkan penilaian (judgment) dari pengambil keputusan. Teknik ini didasarkan pada pemograman matematis (mathematical programming) untuk menentukan solusi optimal yang berkaitan dengan sejumlah kendala. DEA

bertujuan mengukur keragaan relatif (relative performance) dari unit analisis pada kondisi keberadaan multiple input dan output (Dyson et al. 1990, diacu dalam Fauzi dan Anna 2005).

Kelebihan DEA adalah (1) dapat mengestimasi kapasitas di bawah kendala

penerapan kebijakan tertentu, seperti pajak, Total Allowable Catch (TAC), distribusi regional atau ukuran kapal, larangan penangkapan pada waktu tertentu,

dan multiple inputs, serta tingkat input atau output yang riil maupun non-diskret, (3) dapat menentukan tingkat potensial maksimum dari effort atau variabel input secara umum dan laju utilitas optimalnya.

Dalam DEA, efisiensi diartikan sebagai target untuk mencapai efisiensi

yang maksimum, dengan kendala relatif efisiensi seluruh unit tidak boleh melebihi

100%. Secara matematis, efisiensi dalam DEA merupakan solusi dari persamaan

berikut :

∑

∑

= k kjm k i ijm i m y v y wMaxE (2.14)

Dengan kendala :

1 ≤

∑

∑

k kjm k i ijm i y v y wuntuk setiap unit ke-j

wi , vk ≥ε

Pemecahan masalah pemograman matematis di atas akan menghasilkan

nilai Em yang maksimum, sekaligus nilai bobot (w dan v ) yang mengarah ke efisiensi. Jadi, jika nilai Em = 1 artinya unit ke-m tersebut dikatakan efisien relatif terhadap unit yang lain. Sebaliknya, jika nilai Em < 1, maka unit lain lebih efisien relatif terhadap unit m, meskipun pembobotan dipilih untuk memaksimasi unit m. Salah satu kendala dari pemecahan persamaan (2.14) adalah persamaan

tersebut berbentuk fractional sehingga sulit dipecahkan melalui pemograman linear. Namun dengan melakukan linearisasi, persamaan tersebut dapat diubah

menjadi persamaan linear (linear programming), sebagai berikut :

∑

=i

ijm i

m w y

MaxE (2.15)

Dengan kendala: ϖ =

∑

kjm k kx v∑

−∑

≤ i k kjm k ijmiy v x

w 1

Dalam model DEA yang dikembangkan oleh CCR, efisiensi diukur

dengan asumsi bahwa fungsi produksi bersifat constant returns to scale (CRS). Artinya, jika input dinaikkan dua kali lipat, maka output juga meningkat secara

proporsional (dua kali lipat juga). Model ini sangat bersifat linear dan sangat

mudah diformulasikan serta dikerjakan dalam program linear. Namun, model

yang didasarkan pada constant return to scale ini tidak selalu tepat bila diaplikasi

pada aktivitas produksi yang mengalami non-constant return to scale. Beberapa

fungsi produksi, seperti produksi perikanan, bersifat decreasing returns to scale. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, model asal dari CCR ini kemudian

dikembangkan lebih lanjut oleh Banker, Charnes, and Cooper (1984) dan dikenal

dengan BCC DEA, yang memungkinkan dilakukan analisis efisiensi bagi aktivitas

ekonomi yang bersifat variable return to scale (Fauzi dan Anna 2005).

Aplikasi model DEA meliputi proses yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu :

(1) mendefinisikan DMU yang akan dianalisis, yaitu seluruh unit yang menjadi

bahan pertimbangan harus mewakili tugas sama dengan tujuan yang sama, dan

berada pada set kondisi market yang sama serta harus menggunakan input yang

sama untuk memproduksi jenis output yang sama, (2) menentukan variabel input

dan output yang akan digunakan dalam menganalisis efisiensi relatif dari DMU

yang terpilih, (3) mengaplikasikan salah satu model DEA dan menganalisis

3.

METODE

PENELITIAN

3.1. Kerangka Pendekatan Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian seperti tercantum dalam Bab 1, maka

dibuatlah suatu alur fikir (road map) penelitian seperti terlihat pada Gambar 1. Alur ini mencoba melihat permasalahan pesisir dan lautan di daerah studi secara

menyeluruh (comprehensive) dan interaksi antar sumber daya yang ada di kawasan pesisir dan lautan. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya ikan

(perikanan tangkap), perikanan budidaya (tambak), dan ekosistem hutan

mangrove.

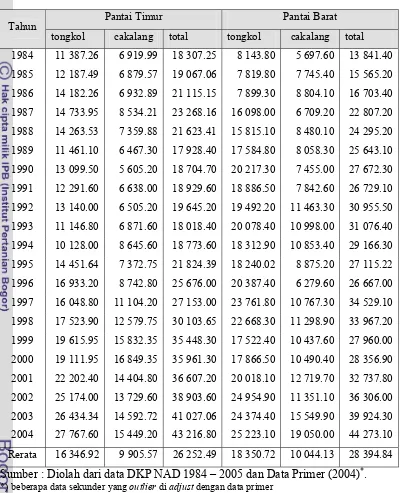

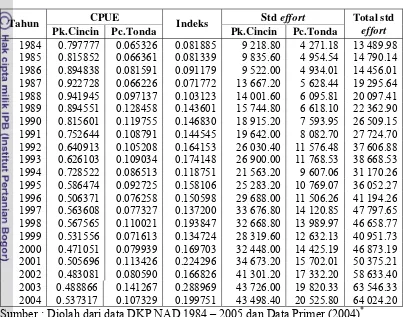

Langkah awal yang dilakukan adalah melakukan assessment terhadap

sumber daya-sumber daya tersebut. Untuk perikanan tangkap, penilaian

dilakukan dengan model bio-ekonomi. Dengan analisis model bio-ekonomi akan

diketahui produksi aktual dan lestari (sustainable), stok biomas, effort dan tangkapan (catch) optimal serta rente ekonomi dari sumber daya ikan. Besaran nilai-nilai di atas dipengaruhi oleh tiga parameter biofisik, yaitu pertumbuhan

intrinsic (r), carrying capacity (K), dan catch-ability coefficient (q). Ketiga parameter ini akan sangat menentukan besaran stok dan jumlah ikan yang

ditangkap serta manfaat ekonomi yang diperoleh. Selain itu, juga dilakukan

analisis surplus produsen, dan analisis efisiensi relatif dan kapasitas perikanan

tangkap. Semua analisis di atas dikaitkan dengan proses rehabilitasi dan

rekonstruksi perikanan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Secara fisik, ada keterkaitan yang jelas antara ekosistem mangrove dan

produksi ikan dari perikanan tangkap. Hal ini disebabkan karena ekosistem

mangrove merupakan tempat pemijahan (spawning ground), tempat mencari makan (feeding ground), dan tempat pembesaran beberapa spesies biota laut termasuk ikan, udang, dan kepiting. Untuk melihat interaksi antara ekosistem

mangrove dan produksi perikanan tangkap dilakukan dengan menggunakan model

interaksi hutan mangrove dengan stok dan tangkapan ikan, yaitu dengan

produksi ikan di suatu wilayah pesisir. Disamping itu, juga dapat dihitung

biomas, tangkapan lestari, dan effort dengan masukkan variabel hutan bakau dalam model.

Selanjutnya, dilakukan penilaian (assessment) terhadap perikanan budidaya (tambak) yang meliputi, luasan, produksi dan produktivitas, rente

ekonomi, dan return to labor pada kondisi tambak sebelum terja