PERBAIKAN TEKNOLOGI PEMELIHARAAN SAPI PO

INDUK SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS

INDUK DAN TURUNANNYA PADA USAHA PETERNAKAN

RAKYAT

(The Improvement of Rearing Technology of PO Cowa as the Efforts to

Increase Productivity of Cow and its Calf at Smallholder Farm)

MARIYONO, DIDI BUDI WIJONO danHARTATI

Loka Penelitian Sapi Potong, Grati Pasuruan

ABSTRACT

The improvement of rearing technology of cow at small holder farm which was directed to improve of cow performance and to increase milk production; suppose to increase cow productivity and its calf along with increase farmer income. Since October 2003–Maret, 2005 the on farm research at Loka Penelitian Sapi Potong station had been conducted by periodically observed 30 cows and its cows. The animal used were 14 head of PO cows, 2,5 year of age; which with the improvement of rearing patterns. As control, 16 head of PO cow owned by Dinas Peternakan dan Kehewanan Kabupaten Pasuruan were reared without improvement. The improvement was concentrate introduction of 2,5 kg/days on pregnant cow. 7 month to lactating periode and given of worm medicine at 6 month. The parameter recorded were productive performance, reproduction and economic analysis. The feed consumption and variation were observed every 2 month. Data were analyzed of using t-test. The result that body weight of cow at early observation, the dayly gain of calf until 5 month of age (ka/day/head), service per conseption and production cost of calf (Rp/calving interval) were 268,8 vs 327,67; 0,46 vs o,48; 1,71 vs 1,52 and 2.517,66 vs 2,386,263 respectively for improvement vs non improvement treatment. The improvement of cow rearing with supplementation of concentrate as of 2,5 kg for 7 month pregnant cow until 5 month of lactating periode and the worming at 6 month can improve calf performans at the weaning, however, in economic analysis the improvement can not increase income yet.

Key Words: Po Cattle, Improved Technology, Small Holder Farm ABSTRAK

Perbaikan teknologi pemeliharaan sapi induk pada usaha peternakan rakyat antara lain ditujukan untuk memperbaiki kondisi sapi induk dan memperbanyak produksi susu; diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sapi induk dan turunannya serta mampu meningkatkan pendapatan peternak. Penelitian dilakukan secara on farm reseach, sejak Oktober 2003-Maret 2005 dengan pengamatan data secara berkala terhadap 30 ekor sapi induk dan anaknya. Sebanyak 14 ekor sapi PO induk umur lebih 2,5 tahun digaduhkan kepada peternak dan dipelihara dengan perbaikan manajemen pemeliharaan. Sebagai kontrol dilakukan pengamatan terhadap 16 ekor sapi induk milik Dinas Peternakan dan Kehewanan Kabupaten Pasuruan yang dipelihara tanpa perbaikan manajemen pemeliharaan. Perbaikan manajemen pemeliharaan meliputi introduksi pakan konsentrat sebanyak 2,5 kg/hari pada sapi bunting 7 bulan sampai dengan menyusui dan pemberian obat cacing setiap 6 bulan. Pengamatan dilakukan terhadap performans produksi, reproduksi serta parameter ekonomi. Pengamatan tentang konsumsi dan ragam pakan dilakukan setiap dua bulan. Analisis data hasil penelitian menggunakan uji-t. Hasil pengamatan rataan bobot hidup sapi induk pada awal penelitian adalah 268,87 +21,11 (perbaikan) vs. 327,88+7,47 (tanpa perbaikan), pertambahan bobot hidup harian (PBHH) anak sampai dengan umur 5 bulan (kg/hari/ekor) adalah 0,46 ± 0,11 vs. 0,48 ± 0,27. Service per conception (kali) 1,71 ± 0,71 vs. 1,52 ± 0,35. Biaya untuk menghasilkan seekor pedet lepas sapih (Rp/Calving Interval) adalah Rp 2.517.166 vs. Rp 2.386.263. Perbaikan manajemen pemeliharaan sapi induk berupa penambahan 2,5 kg konsentrat sapi potong pada sapi induk bunting 7 bulan hingga 5 bulan menyusui dan pemberian obat cacing setiap enam bulan dapat memperbaiki performans anak pada periode pra-sapih namun secara ekonomis perbaikan tersebut belum dapat meningkatkan pendapatan usaha.

PENDAHULUAN

Usaha pembibitan sapi potong lokal saat ini kurang diminati oleh pengusaha swasta, karena usaha sapi ini secara ekonomis kurang menguntungkan, yaitu ditunjukkan dengan Net Present Value (NPV) negatif atau sangat kecil (PUSLITBANGNAK, 2003). Menurut BUCHANAN dan NORTHCUTT (1998) dan NGADIYONO (1996), persilangan sapi potong lokal dengan Bos Taurus merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan keuntungan. Oleh karena itu, bangsa sapi PO telah banyak disilangkan dengan pejantan bibit unggul dari Balai Inseminasi Buatan (BIB), sehingga menghasilkan sapi silangan antara induk PO dengan pejantan Simmental, Limousin, Angus (SIREGAR et al., 1999). Kegiatan ini ternyata tidak mempunyai arah, tujuan dan sasaran yang jelas sehingga menjadi salah satu penyebab menurunnya populasi sapi Peranakan Ongole (PO) di Jawa Timur. Kebijakan yang perlu diprioritaskan untuk meningkatkan mutu genetik sapi potong lokal adalah melalui kebijakan pemuliaan yang tepat dan konsisten sesuai dengan daya dukung wilayah melalui program pelestarian plasma nutfah sapi lokal (DIWYANTO et al., 1998).

Upaya pembibitan sapi potong lokal dimasa mendatang dapat dilakukan dengan memajukan usaha pembibitan rakyat melalui peningkatan kualitas dan kuantitas bibit penghasil bakalan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan usaha cow-calf operation; selain itu perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak diantaranya dinas peternakan daerah.

Sapi lokal Indonesia yang telah dikenal dan mempunyai sebaran populasi cukup luas diantaranya adalah sapi PO, Bali, Madura dan Sumba Ongole (HARDJOSUBROTO, 1995). Sapi PO merupakan sapi lokal yang potensial untuk dikembangkan, jarak beranak selama <14 bulan (WIJONO et al., 2005) dan service/conception (S/C) adalah 1,7-2,1 kali

(AFFANDHY et al., 2003).

Perbaikan teknologi pemeliharaan sapi induk, antara lain ditujukan untuk memperbaiki kondisi sapi induk, memperbanyak produksi susu dan ketepatan pengawinan, sehingga meningkatkan produktivitas sapi induk dan turunannya serta diharapkan mampu meningkatkan pendapatan peternak.

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi reproduksi sapi PO induk, performans anak dan meningkatkan pendapatan peternak pembibitan sapi potong dalam rangka menghasilkan bakalan sapi potong PO dan memperoleh teknologi pemeliharaan cow-calf operation sapi PO.

MATERI DAN METODE

Penelitian dilakukan secara on farm

reseach, dengan pengamatan data secara

berkala terhadap 30 ekor sapi induk dan anaknya. Penelitian dilakukan sejak bulan Oktober 2003-Maret 2005. Sebanyak 14 ekor sapi PO induk milik Loka Penelitian Sapi Potong digaduhkan kepada peternak rakyat dengan perbaikan manajemen pemeliharaan. Sebagai kontrol dilakukan pengamatan terhadap 16 ekor sapi induk dan anaknya milik Dinas Peternakan dan Kehewanan Kabupaten Pasuruan yang dipelihara tanpa perbaikan manajemen pemeliharaan.

Lokasi yang dipilih adalah daerah pengembangan sapi potong yang dibina oleh Dinas Peternakan dan Kehewanan Kabupaten Pasuruan yaitu: (1) Desa Sumberejo, Kecamatan Purwosari, (2) Desa Ginting, Kecamatan Sukorejo dan (3) Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Perbaikan manajemen pemeliharaan meliputi introduksi pakan pada sapi induk bunting 7 bulan sampai dengan menyusui anak umur 5 bulan dan pemberian obat cacing setiap 6 bulan. Pedet diamati pertumbuhannya hingga lepas sapih. Penyapihan pedet dilakukan pada umur 4–6 bulan.

Pengamatan dilakukan terhadap performans produksi, reproduksi serta parameter ekonomi. Pengamatan tentang performans produksi, konsumsi dan ragam pakan dilakukan setiap dua bulan. Analisis data hasil penelitian menggunakan uji t (t-test).

HASIL DAN PEMBAHASAN Keragaan produksi

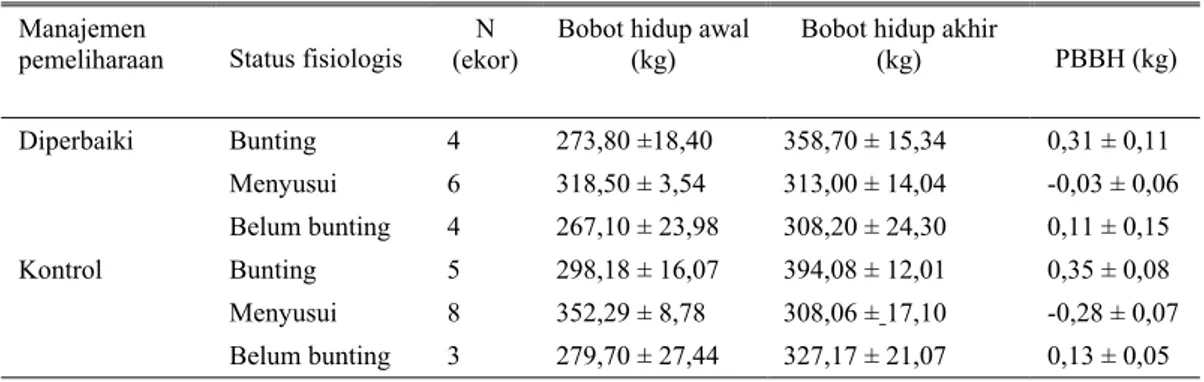

Data bobot hidup dan pertambahan bobot hidup harian (PBHH) sapi induk yang

mendapatkan perbaikan manajemen pemeliharaan dan kontrol tertera pada Tabel 1.

Dampak perbaikan pakan berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap rendahnya penurunan bobot hidup sapi induk selama meyusui. PBBH sapi bunting dan belum bunting pada sapi perbaikan maupun kontrol tidak berbeda (P>0,05). Penurunan bobot hidup sapi induk yang mendapat pakan tambahan 2,5 kg konsentrat sapi potong lebih rendah dibandingkan dengan sapi induk kontrol. Penurunan bobot hidup yang lebih rendah ini tentunya akan berdampak positif terhadap terjadinya birahi pertama setelah melahirkan (anestrus post partum, APP).

Skor kondisi tubuh sapi induk perbaikan maupun kontrol berada pada kisaran normal yaitu sekitar 5-7. Rataan penurunan bobot hidup induk yang mendapatkan pakan tambahan adalah 1,6% dari bobot hidup pada saat melahirkan; sedangkan sapi-sapi kontrol sebesar 12,5%. Penurunan bobot hidup dan kondisi tubuh akan berpengaruh nyata apabila ternak kehilangan bobot hidup pasca beranak lebih dari 16-22% dan skor kondisi tubuh kurang dari 5 yang menyebabkan terlambatnya keabnormalan fungsi ovarium dan APP (WIJONO et al., 1992; WINUGROHO, 1992).

Secara umum performans sapi kontrol pada awal penelitian lebih baik dibandingkan dengan sapi perbaikan. Hal ini ditunjukkan oleh bobot hidup dan ukuran linier tubuh sapi kontrol lebih tinggi (P<0,05) dibandingkan dengan sapi perbaikan. Data ukuran linier tubuh sapi PO induk tertera pada Tabel 2.

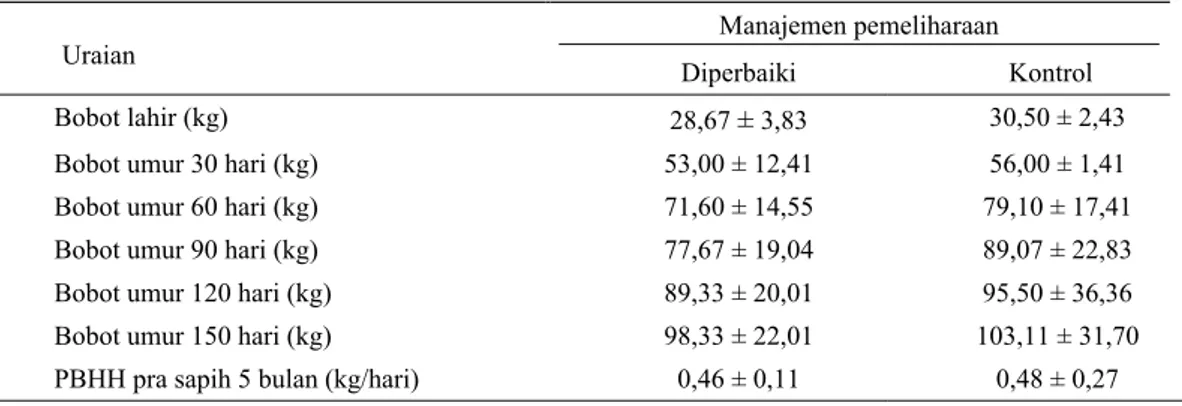

Meskipun performans awal sapi induk perlakuan lebih rendah (P<0,05) dibandingkan dengan sapi kontrol; namun performans PBBH anak selama periode prasapih pada hasil

perbaikan dan kontrol tidak berbeda (P<0,05) yaitu masing-masing sebesar 0,46 dan 0,48 kg. PBBH pedet hasil penelitian ini lebih tinggi dibandingkan dengan PBBH pedet sapi PO prasapih yang dikembangkan di kandang percobaan Loka Penelitian Sapi Potong pada kondisi pakan low eksternal input; yaitu sebesar 0,35 kg/hari (WIJONO et al., 2005). Data tentang pertumbuhan pedet tertera pada Tabel 3.

Keragaan reproduksi

Keragaan reproduksi sapi PO induk yang meliputi status reproduksi dan service per

conception (S/C) tertera pada Tabel 4. Data

tentang periode APP tidak tercatat dengan baik akibat terbatasnya jumlah sapi induk yang melahirkan dan kurangnya pengamatan terhadap kejadian APP. Sebagian besar peternak masih beranggapan, bahwa sapi induk yang menyusui tidak akan menunjukkan gejala birahi, walaupun pedet yang disusui telah berumur lebih dari 2 bulan. Diperlukan pembinaan yang lebih intensif tentang pengetahuan kejadian estrus selama periode menyusui sehingga jarak beranak dapat diperpendek.

Rataan S/C sapi perbaikan tidak berbeda (P>0,05) dibandingkan dengan sapi kontrol. Sebanyak 4 ekor sapi perbaikan belum positif bunting yaitu 1 ekor di Desa Sumberejo dan 3 ekor di Desa Dayurejo. Keterlambatan kebuntingan ini disebabkan oleh kurangnya kontrol peternak terhadap kejadian birahi sehingga banyak kejadian birahi yang tidak teramati dan waktu perkawinan kurang tepat.

Tabel 1. Bobot hidup dan PBBH sapi PO induk

Manajemen

pemeliharaan Status fisiologis (ekor) N Bobot hidup awal (kg) Bobot hidup akhir (kg) PBBH (kg) Diperbaiki Bunting Menyusui Belum bunting 4 6 4 273,80 ±18,40 318,50 ± 3,54 267,10 ± 23,98 358,70 ± 15,34 313,00 ± 14,04 308,20 ± 24,30 0,31 ± 0,11 -0,03 ± 0,06 0,11 ± 0,15 Kontrol Bunting Menyusui Belum bunting 5 8 3 298,18 ± 16,07 352,29 ± 8,78 279,70 ± 27,44 394,08 ± 12,01 308,06 ± 17,10 327,17 ± 21,07 0,35 ± 0,08 -0,28 ± 0,07 0,13 ± 0,05

Tabel 2. Ukuran linier tubuh sapi PO perbaikan dan kontrol Manajemen pemeliharaan Uraian N (ekor) Panjang badan (cm) Tinggi badan (cm) Lingkar dada (cm) Dalam dada (cm) Diperbaiki Bunting Laktasi Belum bunting 4 6 4 132,83 ± 7,70 132,50 ± 0,71 129,00 ± 2,94 126,83 ± 5,47 126,01 ± 2,83 121,88 ± 0,25 165,17 ± 7,03 157,50 ± 3,04 156,75 ± 2,50 58,83 ± 3,06 59,15 ± 3,04 57,94 ± 3,71 Kontrol Induk Bunting

Laktasi Belum bunting 5 8 3 137,40 ± 8.80 137,30 ± 5,69 130,70 ± 4,59 122,30 ± 7,11 121,30 ± 3,46 120,42 ± 3,83 172,50 ± 9,91 165,60 ± 7,51 160,10 ± 3,85 57,00±1,41 56,40±1,98 57,12±2,61

Tabel 3. Keragaan bobot hidup dan pertumbuhan pedet periode prasapih pada kelompok perbaikan dan

kontrol

Manajemen pemeliharaan Uraian

Diperbaiki Kontrol

Bobot lahir (kg) 28,67 ± 3,83 30,50 ± 2,43

Bobot umur 30 hari (kg) 53,00 ± 12,41 56,00 ± 1,41 Bobot umur 60 hari (kg) 71,60 ± 14,55 79,10 ± 17,41 Bobot umur 90 hari (kg) 77,67 ± 19,04 89,07 ± 22,83 Bobot umur 120 hari (kg) 89,33 ± 20,01 95,50 ± 36,36 Bobot umur 150 hari (kg) 98,33 ± 22,01 103,11 ± 31,70 PBHH pra sapih 5 bulan (kg/hari) 0,46 ± 0,11 0,48 ± 0,27

Tabel 4. Keragaan reproduksi sapi PO induk perbaikan dan kontrol

Manajemen pemeliharaan

Uraian Diperbaiki Kontrol

Status fisiologis Awal pengamatan

Belum bunting 13 ekor 11 ekor

Bunting/menyusui 1 ekor 5 ekor

Akhir pengamatan

Belum bunting 4 ekor 3 ekor

Induk bunting/laktasi 10 ekor 13 ekor

Service per conception (kali) 1,81 ± 0,71 1,52 ± 0,35

Di Desa Dayurejo Kecamatan Prigen telah diwajibkan bahwa kandang ternak sapi harus terpisah dari lokasi pemukiman penduduk. Oleh karena itu banyak dijumpai kandang ternak yang terpisah jauh dengan rumah peternak, dan pada umumnya ditempatkan di tengah tegalan. Aktifitas peternak ke kandang sangat terbatas, diprioritaskan untuk kegiatan

mengantar dan memberikan pakan, bersamaan dengan kegiatan membersihkan kandang.

Sistem perkandangan yang terpisah jauh dari rumah, berada di tengah tegalan sebagaimana yang diwajibkan di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen perlu dikaji ulang. Sistem perkandangan tersebut diduga kurang cocok untuk usaha cow-calf operation.

Luangan waktu peternak untuk mengamati tanda-tanda sapi birahi sangat terbatas sehingga keberhasilan reproduksi di Desa Dayurejo sangat rendah (kurang dari 40%).

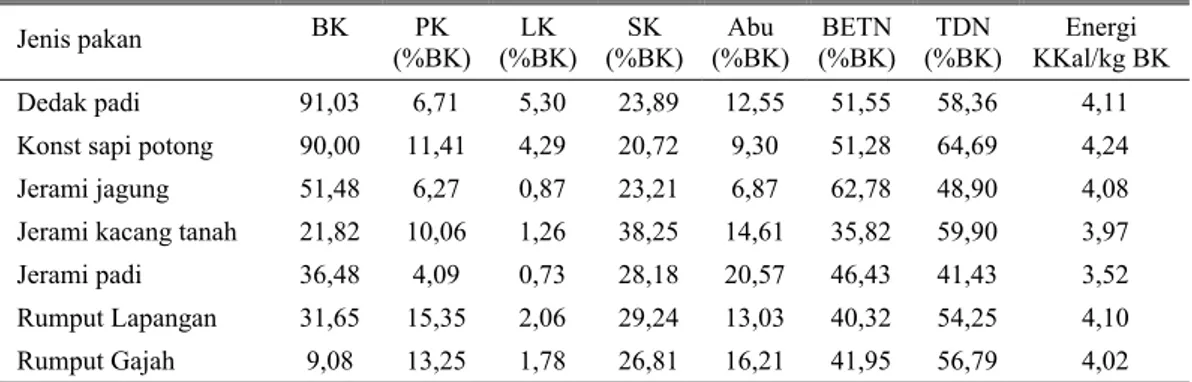

Ragam pakan

Pakan yang diberikan sebagian besar teridiri atas limbah agroindustri pertanian setempat antara lain dedak padi, jerami padi, jerami jagung, jerami kacang tanah, rumput gajah dan rumput lapangan. Komposisi nutrien pakan yang digunakan di lokasi penelitian tertera pada Tabel 5.

Pakan sapi potong di lokasi penelitian sebagian besar (93,68%) terdiri atas pakan hijauan dan selebihnya (6,32%) adalah pakan tambahan berupa dedak padi. Tidak semua peternak memberikan pakan tambahan, dan pemberiannya dilakukan pada saat tertentu saja khususnya pada saat sapi induk menyusui.

Ragam pakan sapi PO di lokasi penelitian tertera pada Tabel 6. adalah jerami padi (lebih 42%) dan selanjutnya adalah rumput lapangan (lebih 20%).

Salah satu kendala utama pemberian jerami padi dalam jumlah banyak adalah rendahnya kandungan protein tertera pada Tabel 5. Pemberian pakan basal berupa jerami padi yang nilai nutrisinya rendah dalam jangka waktu panjang perlu diikuti oleh penambahan pakan suplemen terutama vitamin dan mineral. Sapi-sapi bunting membutuhkan nutrisi tambahan karena adanya pertumbuhan janin (TILLMAN et al., 1984).

Konsumsi bahan kering pakan pada sapi yang mendapatkan perbaikan pakan maupun kontrol relatif sama yaitu berkisar antara 3,5-4,0% dari BH. Konsumsi ini telah memenuhi standar pemberian BK pakan sebagaimana yang disarankan oleh KEARL (1982) yaitu sebesar 3,0% dari BH

Tabel 5. Komposisi nutrien pakan

Jenis pakan BK PK

(%BK) (%BK) LK (%BK) SK (%BK) Abu (%BK) BETN (%BK) TDN KKal/kg BK Energi Dedak padi 91,03 6,71 5,30 23,89 12,55 51,55 58,36 4,11 Konst sapi potong 90,00 11,41 4,29 20,72 9,30 51,28 64,69 4,24 Jerami jagung 51,48 6,27 0,87 23,21 6,87 62,78 48,90 4,08 Jerami kacang tanah 21,82 10,06 1,26 38,25 14,61 35,82 59,90 3,97 Jerami padi 36,48 4,09 0,73 28,18 20,57 46,43 41,43 3,52 Rumput Lapangan 31,65 15,35 2,06 29,24 13,03 40,32 54,25 4,10 Rumput Gajah 9,08 13,25 1,78 26,81 16,21 41,95 56,79 4,02 BK = Bahan kering; SK = Serat kasar; BETN = Bahan ekstrak tanpa nitrogen; PK = Protein kasar; LK = Lemak kasar; TDN= Total Digestible Nutrien

Tabel 6. Ragam pakan sapi perbaikan dan kontrol

Manajemen Pemeliharaan Diperbaiki Kontrol Uraian Kg Segar Kg BK % BK Kg Segar kg BK % BK Pakan hijauan 13,04 85,28 13,48 93,68 Rumput Lapangan 10,07 3,19 20,86 15,31 4,84 33,64 Rumput Gajah 12,00 1,09 7,13 8,32 0,75 5,21 Jerami padi 17,72 6,47 42,32 18,20 6,64 46,14 Jerami kacang 0,80 0,17 1,11 0,80 0,17 1,18 Jerami jagung 4,13 2,12 13,86 2,11 1,08 7,51 Pakan tambahan 2,25 14,72 0,91 6,32

Konsentrat sapi potong 2,50 2,25 14,72 0 0 0

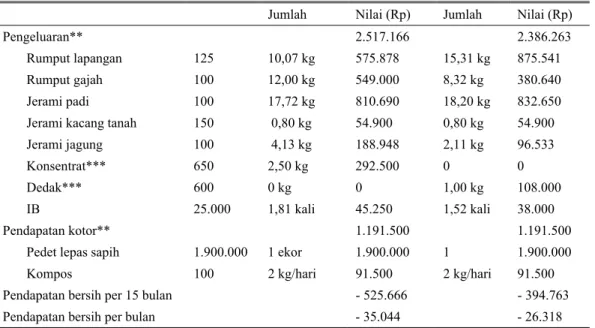

Tabel 7. Analisis usaha untuk menghasilkan satu ekor pedet sapi PO lepas sapih

Jumlah Nilai (Rp) Jumlah Nilai (Rp)

Pengeluaran** 2.517.166 2.386.263

Rumput lapangan 125 10,07 kg 575.878 15,31 kg 875.541 Rumput gajah 100 12,00 kg 549.000 8,32 kg 380.640 Jerami padi 100 17,72 kg 810.690 18,20 kg 832.650 Jerami kacang tanah 150 0,80 kg 54.900 0,80 kg 54.900 Jerami jagung 100 4,13 kg 188.948 2,11 kg 96.533

Konsentrat*** 650 2,50 kg 292.500 0 0

Dedak*** 600 0 kg 0 1,00 kg 108.000

IB 25.000 1,81 kali 45.250 1,52 kali 38.000

Pendapatan kotor** 1.191.500 1.191.500

Pedet lepas sapih 1.900.000 1 ekor 1.900.000 1 1.900.000 Kompos 100 2 kg/hari 91.500 2 kg/hari 91.500 Pendapatan bersih per 15 bulan - 525.666 - 394.763

Pendapatan bersih per bulan - 35.044 - 26.318

* Biaya untuk jarak beranak 15 bulan ** Biaya tenaga kerja belum diperhitungkan

*** Diberikan pada dua bulan menjelang beranak sampai dengan anak umur 5 bulan

Analisis ekonomi

Data tentang analisis ekonomi usaha

calf-cow operation sapi PO pada usaha peternakan

rakyat tertera pada Tabel 7, menunjukkan bahwa dampak perbaikan manajemen pemeliharaan berupa penambahan 2,5 kg konsentrat pada sapi induk bunting sampai dengan 5 bulan menyusui dan pemberian obat cacing setiap 6 bulan belum mampu meningkatkan pendapatan peternak.

Salah satu alasan utama keberlajutan usaha

calf-cow operation sapi potong lokal pada

usaha peternakan rakyat adalah usaha ternak merupakan usaha sambilan dan dianggap sebagai tabungan. Pengadaan pakan hijauan sebagian besar dikerjakan oleh tenaga kerja keluarga yang tidak diberikan upah. Peternak sangat jarang membelanjakan uangnya untuk pengadaan hijauan; dengan demikian komponen biaya hijauan tertera pada Tabel 7 bukan merupakan pengeluaran secara riil, namun merupakan pendapatan keluarga tani yang dijadikan tabungan dalam bentuk nilai tambah ternak. Nilai tambah ternak dianggap sebagai keuntungan usaha.

KESIMPULAN

Perbaikan manajemen pemeliharaan sapi PO induk berupa penambahan 2,5 kg konsentrat sapi potong pada induk bunting 7 bulan hingga 5 bulan menyusui (anak umur 5 bulan) dan pemberian obat cacing setiap enam bulan dapat memperbaiki performans anak pada periode pra-sapih namun secara ekonomis perbaikan teknologi pakan tersebut belum dapat meningkatkan pendapatan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

AFFANDHY, L., P. SITUMORANG, P.W. PRIHANDINI,

D.B. WIJONO dan A. RASYID. 2003. Performans reproduksi dan pengelolaan sapi potong induk pada kondisi peternakan rakyat. Pros. Seminar Inovasi Teknologi Peternakan dan Veteriner. Bogor, 29–30 September 2003. Puslitbang Peternakan.

BUCHANAN, D.S. and S.L. NORTHCUTT. 1998. The

Genetic Principles of Crossbreeding. Oklahoma State University.

DIWYANTO, K., A.R. SETIOKO dan A. PRIYANTO.

1998. Beberapa upaya untuk mengatasi masalah industri daging dan susu. Suatu konsep pemikiran. Puslitbang Peternakan. GUNAWAN, MARIYONO, DIDI BUDI WIJONO, YOYOK

H. SUCIPTO, EDY NURHADI dan SETYO BUDI

UTOMO. 2003. Pembentukan bibit sapi potong

lokal di peternakan rakyat. Laporan Akhir. Loka Penelitian Sapi Potong.

HARDJOSUBROTO, W. 1995. Pola pemuliabiakan

untuk peningkatan produktivitas ternak lokal di Indonesia. Pros. Seminar Nasional Peternakan dan Veteriner. Cisarua, Bogor. 7-8 November 1995. Puslitbang Peternakan, Bogor.

KEARL. 1982. Nutrien Requirement of Ruminant in

Developing Countries.

NGADIYONO, N. 1996. Penampilan produksi sapi

Sumba Ongole, Brahman Cross dan Australian Commercial Cross yang dipelihara secara intensif. Bull. Peternakan. 20: 18–27.

SIREGAR, A.R., J. BESTARI, R.H. MATONDANG, Y.

SANI dan H. PANJAITAN. 1999. Penentuan

breeding sapi potong program IB di Propinsi Sumatera Barat. Pros. Seminar Nasional Peternakan dan Veteriner. Puslitbang Peternakan, Bogor. hlm. 113-121.

TILLMAN, HARTADI. H, REKSO HADIPROJO. S.,

PRAWIROKUSUMO, LEBDOSOEKODJO. 1984. Ilmu Makanan Ternak Dasar. Gadjah Mada University Press. Fakultas Peternakan UGM. WIJONO, D.B., KUSUMO DIWYANTO, BAMBANG

SETIADI, MARIYONO, DIDIK EKO WAHYONO,

HARTATI dan PENI WAHYU PRIHANDINI. 2005.

Seleksi sapi potong terpilih dan turunannya. Laporan Akhir Tahun. Loka Penelitian Sapi Potong, Grati.

WIJONO, D.B., L. AFFANDY and E. TELENI. 1992. Relatiionship between liveweight, body condition and ovarian activity in Indonesian cattle. In: PRYOR, W.J. (Ed). Draugh Animal

Power in the Asian-Australian Region. Aciar Proc. No. 46: 133 (Abstract).

WINUGROHO, M. 1992. Feeding draught animals in Indonesia. In: Pryor, W.J. eds. Draugh Animal Power in the Asian-Australian Region. Aciar Proc. No. 46: 109–112.

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PETERNAKAN. 2003. Beberapa Catatan Hasil

Diskusi Panel Kebutuhan Teknologi untuk Pengembangan Sapi di Indonesia. 7 Februari 2003. Puslitbang Peternakan, Bogor.