Pendahuluan

Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) merupakan salah satu megaherbivora yang tidak ikut punah pada saat terjadi perubahan iklim global di satu periode geologis yang dikenal dengan nama periode Holocene. Pada periode ini banyak spesies menjadi punah (terutama herbivora besar) akibat perubahan iklim yang berujung pada perubahan sebaran dan kelimpahan vegetasi (Williams et al. 2002). Hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi pada herbivora besar, termasuk badak jawa, terhadap struktur vegetasi di lingkungan/habitat tempat tinggalnya; padahal vegetasi itu sendiri bukanlah komponen habitat yang statis.

Perubahan habitat badak -walaupun tidak se ekstrem perubahan yang terjadi pada periode holocene- telah teramati oleh beberapa penelitian diantaranya adalah oleh Muntasib et al. (2002) yang melihat adanya kecenderungan dari sejenis tumbuhan langkap (Arenga obtusifolia) untuk mendominasi habitat badak di Taman Nasional Ujung Kulon. Kecenderungan seperti ini mengakibatkan menurunnya ketersediaan pakan badak serta berpotensi untuk mengakibatkan berubahnya iklim mikro. Penelitian yang dilakukan oleh Sarma et al. (2009) juga menjelaskan bahwa suksesi alami mengakibatkan perubahan pada habitat dan perubahan ini mengakibatkan penurunan dari ketersediaan pakan di padang rumput yang dihuni oleh badak india (Rhinoceros unicornis) di suaka margastwa Pobitora, Assam, India.

Perubahan pada habitat dapat terjadi secara berangsur-angsur ataupun secara drastis akibat bencana alam seperti letusan gunung berapi. Letusan Krakatau di tahun 1883 adalah salah satu contoh fenomena alam yang dapat dikategorikan sebagai bencana klimatik yang mengakibatkan perubahan signifikan pada vegetasi di daerah sekitarnya (Budyko 1999). Oleh karena itu, berbagai fenomena alam dapat menjadi risiko yang mengancam kepunahan badak Jawa secara langsung seperti epidemi penyakit, letusan gunung berapi, dan tsunami; maupun secara tidak langsung seperti perubahan iklim drastis ataupun perubahan vegetasi akibat suksesi yang terjadi secara alamiah.

Populasi badak Jawa di semenanjung Taman Nasional Ujung Kulon menghadapi ancaman risiko penyakit yang dapat mendorong populasi ini menuju kepunahan. Pada awal tahun 1982, lima ekor badak ditemukan mati di daerah selatan

semenanjung Ujung Kulon dengan dugaan adanya penyakit menular (Strien 1982). Dugaan ini muncul didorong dengan adanya temuan kematian satwa lain di semenanjung Ujung Kulon dan beberapa kematian pada kerbau di sekitar kawasan Taman Nasional. Kasus kematian karena penyakit masih ditemukan pada seekor badak betina di tahun 2003.

Kasus kematian badak masih berlanjut di tahun 2010 dimana 3 tumpukan tulang belulang yang berasal dari 3 ekor badak ditemukan di semenanjung Ujung Kulon dan analisis menunjukkan adanya agen infeksius Trypanosoma evansi yang kemungkinan dapat menulari badak dan menyebabkan kematian (Hariyadi et al. 2011). Berdasarkan kasus kematian dari tahun 2000 sampai 2010, perhitungan angka mortalitas adalah 1 kematian setiap tahun. Dengan demikian, tiga kematian di tahun 2010 merupakan angka yang secara signifikan berada di atas rata-rata angka kematian per tahun. Sebaran temuan kasus kematian badak dari tahun 2000 sampai 2010 ditampilkan pada Gambar 33.

Gambar 33. Lokasi temuan kematian badak Jawa dalam periode tahun 2000-2010. Titik hijau menunjukkan kasus dengan informasi yang relatif lengkap mengenai penyebab kematian.

Keberadaan ancaman penyakit terhadap badak jawa diperkuat dengan adanya hasil penelitian yang dilakukan oleh Khairani (2009) yang menunjukkan adanya agen infeksius berupa parasit darah dan juga cacing yang dapat menular dari ternak kerbau

ke badak Jawa dan bahkan kepada manusia (zoonosis). Berdasarkan temuan-temuan ini, para pakar yang tergabung dalam kelompok spesialis badak Asia: Asian Rhino Specialist Group (AsRSG) merekomendasikan untuk menyusun sebuah protokol kajian risiko penyakit serta pemantauan penyakit yang dapat menyerang populasi badak Jawa. Penyusunan protokol yang dilengkapi dengan pelatihan bagi staf lapangan merupakan langkah penting yang akan meningkatkan efektifitas patroli serta meningkatkan peluang untuk menemukan dan mencegah penyakit-penyakit yang membahayakan populasi badak Jawa.

Tekanan yang Dihadapi oleh Badak Jawa

Populasi badak jawa di Taman Nasional Ujung Kulon telah diketahui sebagai populasi yang jumlahnya tidak lebih dari 50 individu saja, sementara rata-rata perkembangan populasinya tidak lebih dari 1% saja setiap tahunnya (Hariyadi et al. 2011). Pemerintah Indonesia telah mentargetkan pertumbuhan populasi badak jawa untuk bertambah dengan tingkat laju pertumbuhan populasi 3% setiap tahunnya.

Perbandingan kondisi pertumbuhan populasi yang teramati saat ini dengan target yang telah dicanangkan oleh pemerintah menunjukkan adanya kesenjangan (gap) pada laju pertumbuhan populasi badak tersebut. Kesenjangan ini diharapkan dapat dikurangi dengan meminimalisir cekaman yang dihadapi oleh badak, sehingga mereka dapat melakukan adaptasi secara optimal terhadap perubahan yang terjadi di habitatnya. Penelitian ini telah mengidentifikasi berbagai cekaman yang dihadapi badak jawa di habitat aslinya, dan cekaman ini antara lain terdiri dari:

1) Defisit Energi Asal Pakan

Perbandingan jumlah asupan nutrien (protein dan lemak) dalam penelitian ini dengan asupan nutrien (protein dan lemak) pada badak sumatera yang dilakukan oleh Dierenfeld et al. (2000) menunjukkan jumlah asupan yang relatif sama. Hal yang perlu dicermati adalah perlakuan pada badak sumatera dicatat berdasarkan asupan yang diterima badak sumatera di dalam fasilitias penangkaran yang biasanya memiliki kualitas asupan lebih rendah dari kualitas asupan yang ada di alam (Dierenfeld et al. 2000). Berdasarkan informasi ini, maka kualitas asupan pakan badak sumatera di penangkaran berdasarkan literatur ini merupakan tingkat minimum yang diperlukan oleh badak jawa di habitat alaminya.

Perhitungan dengan menggunakan formula Kleiber seperti yang dilakukan oleh Clauss et al. (2005) pada badak india menunjukkan bahwa kebutuhan energi ideal untuk mempertahankan homeostasis (maintenance energy) bagi badak jawa adalah: 20,825-28,051 kkal per hari (badak 12 dan 13) dan 15,937-21-467 kkal per hari (badak 18). Secara umum, jumlah asupan pakan yang tercatat di lapangan menunjukkan rataan harian yang memadai untuk memenuhi kebutuhan energi badak jawa, namun perhatian khusus perlu diberikan pada badak 18 (badak muda) yang jumlah rataan energi hariannya hanya sedikit di atas kebutuhan minimum. Hal ini terjadi akibat adanya penurunan asupan energi asal pakan pada bulan Desember. Fakta ini menunjukkan adanya risiko bahwa kebutuhan energi kemungkinan tidak dapat dipenuhi pada waktu-waktu tertentu dan harus segera dipenuhi dalam waktu berikutnya. Jumlah asupan energi asal pakan pada badak jawa perlu dipastikan untuk menjamin kemampuan badak untuk mempertahankan hidup dan berkembang biak.

Hasil kajian hematologi pada hewan model menunjukkan bahwa kondisi defisit jumlah konsumsi pakan -bila terjadi- merupakan jenis cekaman bersifat akut dan merupakan kondisi riil yang harus dihadapi oleh badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon. Data dari tabel 4 menunjukkan adanya kemungkinan bahwa pakan sebagian besar pakan yang dipilih oleh badak adalah jenis-jenis dengan kandungan air yang cukup tinggi (9-17% air) sehingga berat kering dari tumbuhan pakan menjadi sangat kecil dibandingkan dengan berat segarnya. Ini merupakan salah satu mekanisme yang dilakukan oleh badak untuk mencegah terjadinya defisit air yang merupakan tingkat cekaman yang tinggi sebagaimana ditunjukkan dalam pengamatan profil glukokortikoid dan juga induksi defisit air pada hewan model.

2) Defisit Air

Analisis kadar glukokortikoid dari feses badak menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan hormon cekaman pada musim kering dengan jumlah kejadian hujan yang rendah setiap harinya. Perbedaan kadar hormon ini sangat jelas terlihat (walaupun tidak berbeda nyata secara statistik) di semua badak contoh dalam penelitian ini terutama badak 12. Badak 12 merupakan badak dengan kandungan air yang paling kecil dari asupan pakannya sehingga hewan ini memerlukan ketersediaan air minum yang banyak. Perhitungan kebutuhan air dilakukan berdasarkan informasi

dari Galpine (2006) yang menunjukkan kebutuhan air 0.03 liter air per kilogram berat badan, dan perhitungan ini menunjukkan bahwa badak 12 dengan bobot 1,000 kg memerlukan 28 L air setiap harinya. Hasil kajian pakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa badak 12 hanya mendapatkan rataan 5.01 L air dari tumbuhan pakan dan harus mendapatkan 23 liter dari minum setiap harinya. Kebutuhan akan air pada badak 12 ini akan meningkat pada musim kering di mana beberapa sumber air mengering dan mengakibatkan menurunnya ketersediaan air. Hal ini konsisten dengan temuan tingginya kadar glukokortikoid dari feses badak 12 di musim kering sekitar bulan Oktober 2010 (0,2 kejadian hujan per hari). Fakta ini diperkuat dengan kecenderungan yang sama saat cekaman defisit air disimulasikan pada kuda yang menunjukkan peningkatan kortisol secara eksponensial. Kajian hematologi pada hewan model menunjukkan bahwa kondisi defisit air merupakan cekaman yang bersifat kronis.

Model Pengelolaan Badak Jawa

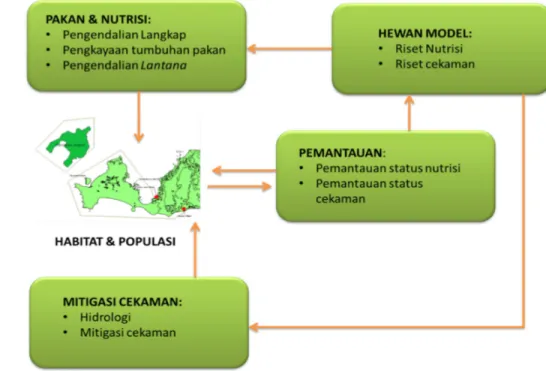

Hasil penelitian ini memberikan beberapa opsi yang potensial untuk diterapkan sebagai bagian dari pengelolaan badak jawa. Opsi-opsi ini dapat dijadikan model pengelolaan dengan pendekatan baru (basis pengkayaan nutrisi dan mitigasi cekaman) yang belum pernah dirancang dan diimplementasikan secara optimal sebelumnya. Model pengelolaan Badak Jawa berbasis nutrisi dan mitigasi cekaman ditampilkan pada Gambar 34 dan terdiri dari berbagai komponen yaitu:

1. Komponen pemantauan yang terdiri dari: pemantauan status nutrisi dan status cekaman berdasarkan profil hormon glukokortikoid dan/atau metabolitnya.

2. Komponen pengkayaan nutrisi berupa intervensi habitat secara aktif untuk memastikan ketersediaan tumbuhan pakan dengan kualitas nutrisi yang tinggi untuk badak di Taman Nasional Ujung Kulon

3. Komponen mitigasi cekaman dengan memastikan ketersediaan air serta akses menuju air yang tersedia sepanjang tahun.

4. Komponen riset menggunakan hewan model untuk mempelajari kecernaan dan reaksi tanggap cekaman untuk mengantisipasi dan meminimalisir dampak negatif dari nutrisi dan kecernaan, dampak negatif dari cekaman, serta implikasi kesehatan lainnya.

Gambar 34. Model pengelolaan populasi dan habitat badak jawa dengan pendekatan aspek nutrisi, cekaman, dan kesehatan

Komponen 1: Teknik Pemantauan Pemantauan Status Nutrisi

Keberhasilan pengamat dalam mengikuti pola pergerakan badak (trajektori) serta identifikasi lokasi-lokasi yang menjadi areal makan badak (rumpang) menunjukkan potensi pengembangan dari teknik ini menjadi suatu teknik pemantauan kuantitas dan kualitas nutrisi yang terjadi di habitat alami badak. Kemampuan pemetaan dan analisis spatial akan mendorong keakuratan dari metode ini ke tingkat yang lebih tinggi dan dapat memberikan informasi yang sahih bagi pihak pengelola populasi badak jawa

Pemantauan Cekaman Berdasarkan Profil Hormon

Penelitian ini menunjukkan bahwa badak kemungkinan besar bisa beradaptasi terhadap kondisi defisit pakan ini sebagaimana ditunjukkan oleh rendahnya kadar hormon cekaman (kelas glukokortikoid) dari feses badak yang mengalami defisit pakan (individu 12). Kemampuan badak untuk beradaptasi saat ini ditunjang dengan kemampuan jelajah badak di areal yang masih cukup banyak ditumbuhi vegetasi pakan yang disukai badak (palatabilitas tinggi). Literatur juga menyebutkan

kemungkinan adanya mekanisme internal dalam fisiologi tubuh badak yang melakukan supresi terhadap sekresi glukokortikoid (Linklater et al. 2010). Kecenderungan (trend) kenaikan kadar kortisol dalam darah dan penurunan kadar kortisol tersebut pada pola cekaman yang muncul pada kuda sebagai hewan model yang digunakan untuk mempelajari respons akibat kondisi cekaman terkait dengan defisit pakan. Kemampuan mendeteksi kadar glukokortikoid merupakan hal yang penting dalam mengembangkan protokol pemantauan yang memungkinkan pengamat untuk mengambil data tingkat cekaman yang dihadapi oleh populasi badak di habitat alaminya.

Komponen 2: Pengkayaan Nutrisi

Berkurangnya ketersediaan pakan bagi badak Jawa disebabkan oleh berbagai hal yang sebagian tidak dapat dikendalikan seperti suksesi alami dan perubahan iklim. Namun demikian, sebagian dari penyebab berkurangnya ketersediaan pakan masih dapat dikendalikan seperti: dominasi/invasi vegetasi tertentu (Arenga sp atau Lantana camara), dan kualitas nutrisi yang kurang memadai. Pengkayaan nutrisi dapat dilakukan dengan tiga langkah yang terdiri dari: mengendalikan tumbuhan invasif; meningkatkan ketersediaan tumbuhan dengan kandungan air, nutrien, dan energi tinggi; serta mengurangi tumbuhan Lantana camara yang memiliki kandungan toksin.

Menekan Laju Invasi dan Dominasi Tumbuhan Langkap (Arenga obtusifolia)

Tumbuhan jenis palma ini memiliki pola penyebaran dengan menggunakan akar dan biji. Tumbuhan langkap ini memiliki sifat alelopatik yang menghambat pertumbuhan vegetasi lainnya di areal tempat mereka tumbuh. Risiko invasi vegetasi dapat ditentukan menggunakan protokol yang dikenal dengan Weed Risk Assessment (Dawson et al. 2009). Penyebaran tumbuhan langkap ini dapat dihambat dengan bernagai cara seperti menebang atau menggunakan herbisida sebagaimana telah dilakukan oleh YMR (2004). Talukdar et al. (2010) menyebutkan bahwa WWF telah melakukan uji coba penebangan tumbuhan langkap ini dan mencatat bahwa areal uji coba tersebut ditumbuhi oleh tumbuhan pakan badak tiga bulan setelah tumbuhan langkap ditebang dari areal ini.

Setelah tumbuhan pakan tumbuh, areal ini kemudian dikunjungi untuk pertama kalinya oleh badak Jawa (induk dan anak) yang menunjukkan bahwa intervensi habitat semacam ini memiliki potensi untuk memberikan dampak positif

berupa peningkatan akses bagi badak ke areal yang tadinya tidak pernah dikunjungi (potensi perluasan ruang jelajah). Tumbuhnya vegetasi yang merupakan makanan badak menunjukkan bahwa pengelolaan semacam ini berpotensi untuk meningkatkan ketersediaan pakan yang dibutuhkan oleh badak disamping juga berpotensi untuk membuka ruang jelajah baru yang lebih luas. Analisis nutrisi dan kecernaan menunjukkan bahwa ruang jelajah yang luas memiliki korelasi yang kuat dengan keragaman pakan. Oleh karena itu, meningkatnya luas ruang jelajah memiliki potensi untuk membantu badak menemukan keragaman pakan yang lebih tinggi.

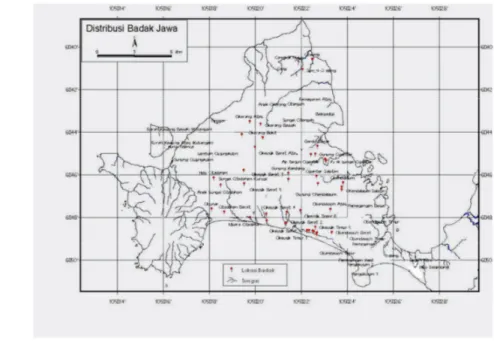

Dengan mempertimbangkan berbagai potensi dari upaya untuk menekan laju invasi dan dominasi tumbuhan langkap, maka upaya pengelolaan perlu memperhatikan dan memilih lokasi-lokasi ideal untuk mengimplementasikan upaya ini agar memberikan hasil yang optimal. Dengan mengetahui sebaran badak di semenanjung Taman Nasional Ujung Kulon saat ini (Gambar 35), maka lokasi-lokasi ideal untuk melakukan pengendalian langkap ini ditampilkan dalam gambar 36.

Gambar 35. Distribusi badak jawa di semenanjung Taman Nasional Ujung Kulon (titik merah) berdasarkan hasil survey 2005-2010. (sumber: WWF Indonesia & Balai TNUK)

Pengkayaan Air, Nutrien, dan Energi dari Tumbuhan Pakan

Selain defisit dari jumlah asupan pakan, referensi silang antara tumbuhan pakan dengan palatabilitas tinggi dengan kandungan nutrisinya (protein, lemak, energi) menunjukkan bahwa jenis tumbuhan pakan dengan palatabilitias tinggi tidak mengandung kualitas nutrisi yang tinggi. Hal ini merupakan masalah yang cukup besar dalam konteks asupan dan nutrisi bagi badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon.

Gambar 36. Lokasi ideal untuk plot pengendalian langkap (Arenga obtusifolia) di semanjung Ujung Kulon ditandai dengan poligon berwarna merah.

Berdasarkan identifikasi jenis-jenis tumbuhan pakan dalam analisis nutrisi dan kecernaan, maka tindak lanjut yang paling memungkinkan adalah membuat persemaian khusus untuk memperbanyak tumbuhan pakan bernutrisi tinggi yang terdiri dari: Moringa citrifolia, Callicarpa longifolia, Chisocheton microcarphus, (protein tinggi); Alstonia angustiloba, Callicarpa longifolia, Macaranga spp, (lemak tinggi); Derris thyorsifolia, Pterospermum javanicum, Percampyulus glances, (energi tinggi); Paederia scandens, Alstonia scholaris, Costus speciosus (kandungan air tinggi).

Hasil dari persemaian ini dapat kemudian digunakan untuk memperkaya areal pakan (rumpang) badak yang sudah ada ataupun yang akan dibuat dengan memperhitungkan kerapatan dari tumbuhan pakan ideal yaitu kerapatan 5,406 individu/ha (jenis tumbuhan bawah) ; 2,222 individu/ha untuk jenis semai ; 268 individu/ha untuk jenis pancang ; 32 individu/ha untuk jenis tiang ; dan 15 individu per hektar untuk jenis pohon.

Pengendalian Lantana camara

Hasil analisis pakan dan palatabilitias tumbuhan pakan menunjukkan bahwa individu badak nomor 13 menunjukkan pola asupan antinurisi lantaden yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kedua ekor badak lainnya. Hal ini menunjukkan kemungkinan bahwa daerah pakan di dalam ruang jelajah badak nomor 13 ini memiliki jumlah tumbuhan Lantana camara yang lebih tinggi dibandingkan daerah pengamatan lainnya, dan oleh karenanya patut dijadikan prioritas dalam upaya pemeliharaan habitat badak di Taman Nasional Ujung Kulon. Lokasi ideal bagi upaya pengendalian Lantana camara ditampilkan dalam Gambar 37.

Pengurangan tumbuhan Lantana camara diharapkan dapat membantu pertumbuhan tumbuhan pakan lain yang memiliki nutrisi tinggi. Untuk memastikan ketersediaan pakan dengan nutrisi tinggi yang telah diidentifikasi, upaya pembibitan dan penanaman tumbuhan-tumbuhan tersebut dapat dilakukan di areal pakan badak yang telah dikurangi jumlah Lantana nya, ataupun di areal pengendalian langkap (Arenga obtusifolia). Upaya optimalisasi habitat seperti ini dapat diperkuat dengan upaya pembuatan akses terhadap kubangan atau air dengan cara membuatkan jalur lintasan yang memungkinkan badak untuk mencapai sumber air dan/atau kubangan yang dibutuhkannya. Cara lainnya adalah dengan membuat sumber air, kubangan buatan, ataupun daerah resapan garam secara manual untuk memastikan ketersediaan komponen ini demi menunjang kehidupan badak Jawa.

Gambar 37. Usulan areal pengendalian tumbuhan Lantana camara di areal pakan badak ditandai dengan poligon berwarna kuning.

Komponen 3: Mitigasi Cekaman Akibat Defisit Air

Defisit air merupakan satu faktor yang cukup sulit untuk ditangani karena penyebab dari defisit air ini adalah faktor iklim global (curah hujan). Air berperan penting dalam kehidupan badak sebagai sumber air minum dan sebagai fungsi termoregulasi (berkubang).

Cara-cara yang dapat dilakukan oleh pihak pengelola untuk membantu badak dalam beradaptasi terhadap kondisi defisit air ini adalah dengan membuat akses bagi badak ke sumber-sumber air permanen yang tidak pernah kering sepanjang tahun. Akses ini dapat dilakukan dengan membuat areal pakan (rumpang) ataupun membuat lintasan menuju kantong-kantong air tersebut. Cara lainnya adalah dengan memperkaya areal pakan (rumpang) badak dengan tumbuhan pakan yang kaya air dan bila memungkinkan kaya akan nutrisi. Jenis-jenis tumbuhan dengan karakter seperti ini adalah tumbuhan Areuy kipuak (Paederia scandens), Lame kuning (Alstonia scholaris), dan Pacing (Costus speciosus).

Langkah pengelolaan lain yang dapat dilakukan adalah dengan membuat kubangan di tempat-tempat yang telah diperhitungkan secara strategis. Pembuatan

kubangan yang biasanya didampingi juga dengan pembuatan salt lick dilakukan untuk memfasilitasi fungsi termoregulasi sekaligus untuk menjaga integritas kulit yang dibutuhkan oleh badak. Salt lick berfungsi sebagai reservoir di mana badak mendapatkan garam yang dibutuhkan untuk proses metabolisme.

Komponen 4: Penggunaan Hewan Model untuk Riset

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analogi hewan model dengan badak jawa dapat diperkuat dalam aspek-aspek tertentu. Kaidah penggunaan hewan model dalam riset biomedis dapat pula diterapkan dalam upaya konservasi badak jawa terkait aspek kecernaan dan nutrisi, serta mitigasi cekaman dan mitigasi penyakit.

Kecernaan dan Nutrisi

Dalam konteks pengelolaan populasi badak jawa di Taman Nasional Ujung Kulon, hewan model dapat digunakan untuk mempelajari aspek komposisi diet, nutrisi, dan kecernaan secara lebih dalam serta mempelajari implikasinya terhadap aspek kesehatan hewan yang terdiri dari:

1. Kesehatan reproduksi (dapat dipantau melalui profil siklus pada betina atau kadar hormon androgen pada badak jantan)

2. Kesehatan secara umum (dipantau melalui pemantauan agen penyakit).

Hewan model (kuda) dapat digunakan untuk menemukan komposisi pakan yang optimal bagi badak jawa. Berbagai komposisi pakan dengan kandungan air, energi, nutrien, dan mineral yang berbada dapat diuji coba pada kuda untuk mempelajari tingkat kecernaan, asupan gizi, implikasi terhadap pakan terhadap kapasitas reproduksi (siklus, profil hormon, sperm count), toleransi terhadap cekaman, dan toleransi terhadap penyakit ataupun agen infeksius tertentu.

Informasi dari komponen ini berupa perhitungan komposisi pakan yang tepat dapat digunakan untuk memberi masukan untuk upaya pengkayaan nutrisi badak pada komponen 2.

Pencegahan Cekaman dan Implikasi Kesehatan

Dalam konteks penelitian lanjut terkait pengelolaan populasi badak jawa di Taman Nasional Ujung Kulon, hewan model (kuda) dapat digunakan untuk melakukan berbagai uji coba dan kuantifikasi dari sumber cekaman yang ada di habitat alami serta mengantisipasi reaksi tanggap terhadap sumber cekaman tersebut. Sumber cekaman yang dapat digunakan dalam uji coba menggunakan hewan model adalah reaksi tanggap fisiologis terhadap cekaman serta mengukur ambang batas tingkat cekaman (intensitas dan durasi) yang dapat ditolerir dengan melakukan ekstrapolasi data uji coba hewan model. Ambang batas toleransi hewan terhadap cekaman dapat dikembangkan lebih lanjut untuk melakukan kuantifikasi sehingga para pengelola dapat mengantisipasi tingkat cekaman pada badak jawa dan dapat mencegah peningkatan intensitas dan durasu cekaman tersebut sehingga implikasi klinis dan dampak negatif cekaman tersebut terhadap kesehatan pada populasi badak jawa dapat dicegah.

Faktor-faktor Lain yang Relevan 1) Faktor Habitat

Kelimpahan pakan merupakan kunci pertahanan hidup badak jawa. Oleh karena itu, selain tersedianya habitat bagi badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon, pemerintah Indonesia telah mencanangkan perlunya untuk melakukan optimasi dan perluasan habitat serta mencari habitat kedua demi membentuk populasi kedua untuk melengkapi populasi yang sudah ada di Taman Nasional Ujung Kulon. Untuk mencapai tujuan ini, para pengambil keputusan dan pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan faktor-faktor habitat seperti: ketersediaan air, ketersediaan pakan, dan juga kualitas pakan yang tersedia mengingat faktor-faktor tersebut merupakan sumber cekaman bagi badak bila tidak dikelola dengan baik dan optimal.

2) Faktor Populasi

Komposisi dan demografi dalam populasi badak yang ada saat ini merupakan informasi yang penting dalam pengelolaan badak Jawa saat ini. Daya dukung alam yang ada saat ini diduga sudah mencapai kapasitas optimal untuk populasi badak jawa, dan persaingan antar individu badak untuk mendapatkan sumber daya untuk bertahan hidup (makanan, air, pasangan) akan semakin ketat. Faktor ini perlu dicermati oleh pengelola populasi agar keberadaan badak jawa di Taman Nasional

Ujung Kulon dapat terus berlanjut. Selain populasi di Ujung Kulon, para ahli sudah menyepakati perlunya pembentukan populasi kedua di luar Taman Nasional Ujung Kulon. Pembentukan populasi kedua akan menimbulkan dampak negatif bagi populasi induk dan populasi baru bila komposisi rasio kelamin tidak seimbang dalam memilih pionir bagi populasi kedua. Selain itu, pemilihan induk perlu mengidentifikasi banyaknya individu betina produktif yang masih mampu menghasilkan keturunan. Informasi ini kemudian ditindak lanjuti dengan memilih induk yang sesuai untuk membentuk populasi baru, namun meninggalkan individu-individu betina produktif lainnya di Taman Nasional Ujung Kulon untuk memastikan bahwa populasi Ujung Kulon masih memiliki kapasitas untuk berkembang biak. Informasi seperti ini bisa didapatkan melalui: identifikasi visual kamera ataupun video jebak, analisis hormon reproduksi jantan dan betina melalui sampel feses, dan juga mencatat (track record) kelahiran badak dari tahun ke tahun.

3) Faktor Individu dan Perilaku Hewan

Kesehatan dan kesejahteraan individu badak merupakan faktor yang sangat penting dalam konsep pelestarian badak terutama dalam konteks perluasan habitat dan pembentukan populasi baru di habitat kedua. Hariyadi et al. (2011) menunjukkan secara kualitatif tentang adanya risiko penyakit yang terdiri dari bakteria (E.coli, Salmonella spp, dan Clostridium sp) serta risiko tertinggi yang berasal dari parasit Trypanosoma evansi. Oleh karenanya, pengelola populasi badak Jawa idealnya menerapkan upaya untuk mencegah penyebaran atau mencegah risiko patogenisitas dari agen-agen infeksius di atas.

Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mencegah interaksi antara hewan ternak masyarakat dengan hewan liar di Taman Nasional Ujung Kulon yang berpotensi menjadi vektor ataupun reservoir bagi agen infeksius. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong masyarakat untuk mengandangkan ternak mereka atau menggembalakan ternak mereka di luar kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.

Cara lain yang tidak kalah pentingnya adalah upaya untuk mengurangi risiko ataupun tingkat cekaman bagi badak Jawa. Minimnya tingkat cekaman akan memungkinkan badak untuk mengoptimalkan asupan nutrisi dan mineral untuk meningkatkan daya tahan tubuh mereka serta meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit.