KARAKTERISTIK HABITAT DAN POPULASI BEKANTAN

(

Nasalis larvatus

Wurmb

.

1787) DI KEBUN KARET DUSUN

PARARAWEN KALIMANTAN TENGAH

I NYOMAN RIYAWAN

DEPARTEMEN KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Karakteristik Habitat dan Populasi Bekantan (Nasalis larvatus Wurmb. 1787) di Kebun Karet Dusun Pararawen Kalimantan Tengah adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, September 2014

ABSTRAK

I NYOMAN RIYAWAN. Karakteristik Habitat dan Populasi Bekantan (Nasalis larvatus Wurmb. 1787) di Kebun Karet Dusun Pararawen Kalimantan Tengah. Dibimbing oleh ABDUL HARIS MUSTARI.

Bekantan merupakan salah satu satwa endemik Borneo yang dilindungi di Indonesia. Populasinya semakin menurun akibat banyaknya sebaran populasi yang kecil dan sebagian besar berada di luar kawasan konservasi. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian mengenai karakteristik habitat, populasi, serta ancaman bekantan di kebun karet Dusun Pararawen. Data ini penting digunakan sebagai upaya dalam konservasi bekantan. Pengambilan data dilakukan pada Bulan Maret 2014. Metode yang digunakan untuk memperoleh data habitat adalah dengan observasi lapang (data aspek fisik habitat dan pakan) dan metode analisis vegetasi (data vegetasi), serta data populasi diperoleh dengan menggunakan metode konsentrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bekantan dijumpai pada ketinggian antara 66 – 256 m dpl. Terdapat 41 jenis tumbuhan dari 21 Famili yang diperoleh dari hasil analisis vegetasi dan 15 jenis tumbuhan dimanfaatkan sebagai sumber pakan bekantan serta 1 jenis invertebrata (rayap). Populasi bekantan yang diperoleh adalah sebanyak 34 ekor yang terdiri dari 5 jantan dewasa, 10 betina dewasa, 10 remaja, dan 9 anakan yang terbagi kedalam 4 sub kelompok.

Kata kunci: bekantan, habitat, populasi

ABSTRACT

I NYOMAN RIYAWAN. Habitat and Population Characteristics of Proboscis Monkey (Nasalis larvatus Wurmb. 1787) in Ruber Estate Pararawen Village Central Kalimantan. Supervised by ABDUL HARIS MUSTARI.

Proboscis monkey is a protected endemic species of Borneo in Indonesia. Its populations have decreasing because of many isolated populations and most found outside the conservation areas. This study aims to find out the data and information about habitat characteristic, population, and threats of proboscis monkey in ruber estate Pararawen Village Central Kalimantan. These data are important for conservation efforts of this species. This research had been done on March 2014. The method used to obtain the data of habitat are direct observation (abiotic habitat aspect and feed data) and vegetation analysis methods (vegetation data). Population data obtained by using concentration count method. The research shown that proboscis monkeys were found in the height of 66 – 256 a sl. There are 41 plants from 21 families captured from vegetation analysis and there are 15 plants and one invertebrate species (termite) are utilized as proboscis monkey’s feed. Proboscis monkeys population recorded during the research were 34 individuals which consist of 5 adult males, 10 adult females, 10 juveniles, and 9 child and divided into 4 sub group.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan

pada

Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata

KARAKTERISTIK HABITAT DAN POPULASI BEKANTAN

(

Nasalis larvatus

Wurmb

.

1787) DI KEBUN KARET DUSUN

PARARAWEN KALIMANTAN TENGAH

I NYOMAN RIYAWAN

DEPARTEMEN KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

2014

Judul Skripsi : Karakteristik Habitat dan Populasi Bekantan (Nasalis larvatus Wurmb. 1787) di Kebun Karet Dusun Pararawen Kalimantan Tengah

Nama : I Nyoman Riyawan NIM : E34100053

Disetujui oleh

Dr Ir Abdul Haris Mustari, MScF Pembimbing I

Diketahui oleh

Prof Dr Ir Sambas Basuni, MS Ketua Departemen

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugerah dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Topik yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan pada bulan Maret 2014 ini adalah mengenai ekologi satwaliar, dengan judul Karakteristik Habitat dan Populasi Bekantan (Nasalis larvatus Wurmb. 1787) di Kebun Karet Dusun Pararawen Kalimantan Tengah.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr Ir Abdul Haris Mustari, MScF selaku pembimbing tugas akhir dan telah banyak memberi saran, serta Ibu Prof Dr Ir Ani Mardiastuti, MSc sebagai pembimbing akademik yang telah banyak memberikan saran. Di samping itu, penghargaan penulis sampaikan kepada Bapak Aurelien BRULE (Chanee) sebagai manager program di Yayasan Kalaweit Indonesia beserta para staffnya yang telah membantu selama pengumpulan data. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ayahanda I Nyoman Wanistara, ibunda Ni Made Karti, kedua kakak Ni Wayan Sumariyani dan Ni Made Ferawati, adinda Ni Made Mirayani, serta seluruh keluarga besar Nepenthes rafflesiana 47 dan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma (KMHD) angkatan 47, atas segala doa dan kasih sayangnya sehingga penulisan karya ilmiah ini dapat terselesaikan.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, September 2014

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR vii

DAFTAR LAMPIRAN vii

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Tujuan Penelitian 2

Manfaat Penelitian 2

METODE 2

Tempat dan Waktu 2

Alat dan Bahan 2

Jenis Data 3

Cara Pengumpulan Data 4

Analisis Data 6

HASIL DAN PEMBAHASAN 7

Karakteristik Habitat 7

Populasi 14

Ancaman 16

Upaya Konservasi 17

SIMPULAN DAN SARAN 19

Simpulan 19

Saran 19

DAFTAR PUSTAKA 19

DAFTAR TABEL

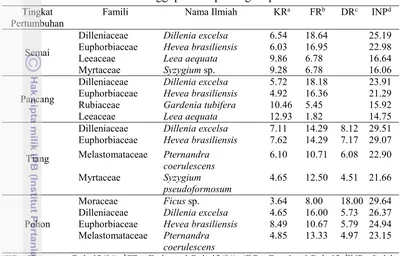

1 INP tertinggi pada empat tingkat pertumbuhan 10

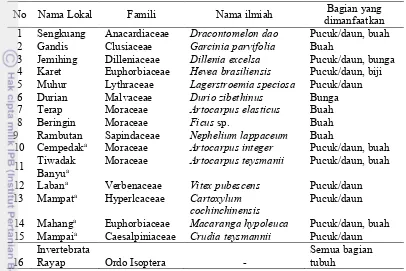

2 Jenis pakan bekantan di Dusun Pararawen 11

3 Populasi bekantan pada setiap sub kelompok 14

DAFTAR GAMBAR

1 Kelas umur bekantan 3

2 Jalur anaisis vegetasi dengan metode garis berpetak 5

3 Kondisi habitat bekantan 8

4 Kondisi sumber air pada habitat bekantan 8

5 Grafik curah hujan rata-rata bulanan tahun 2003-2013 di lokasi

penelitian 9

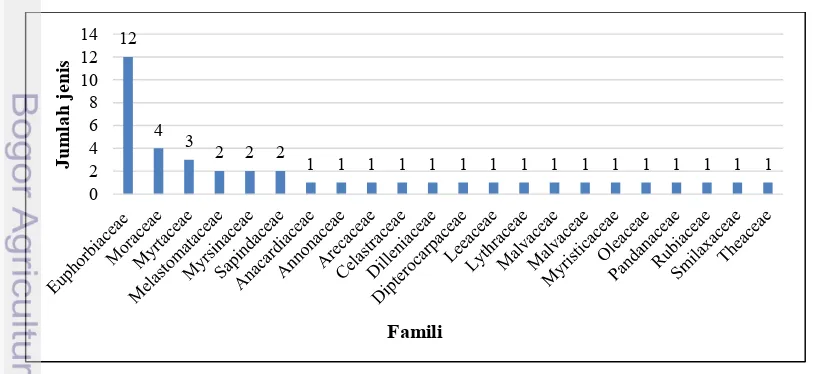

6 Jumlah keanekaragaman jenis tumbuhan pada setiap famili 9

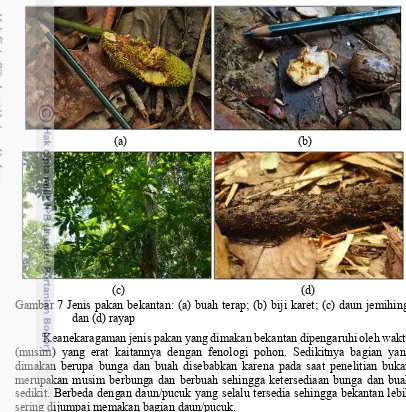

7 Jenis pakan bekantan 12

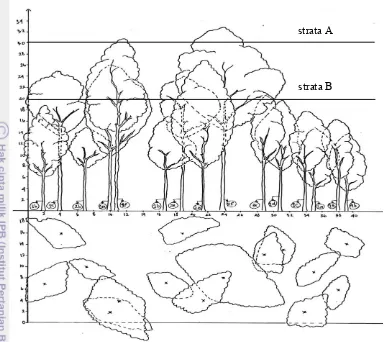

8 Diagram profil pohon pada habitat bekantan 13

9 Pemanfaatan strata pohon oleh bekantan 14

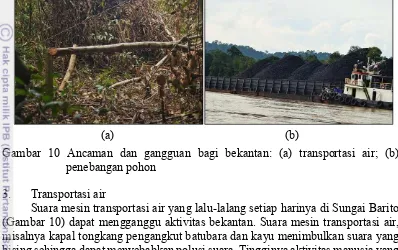

10 Ancaman dan gangguan bagi bekantan 17

DAFTAR LAMPIRAN

1 Peta lokai penelitian 21

2 Hasil analisis vegetasi pada tingkat pertumbuhan semai 22 3 Hasil analisis vegetasi pada tingkat pertumbuhan pancang 23 4 Hasil analisis vegetasi pada tingkat pertumbuhan tiang 24 5 Hasil analisis vegetasi pada tingkat pertumbuhan pohon 25

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bekantan (Nasalis larvatus Wurmb. 1787) merupakan spesies primata endemik Borneo yang termasuk dalam famili Cercopithecidae, subfamili Colobinae (Jolly 1972). Ciri khas utama pada bekantan atau bakara (sebutan masyarakat lokal) yaitu memiliki hidung yang besar pada jantan dewasa yang berfungsi untuk memberikan daya tarik kepada betinanya. Menurut Suharyo (2002), bekantan dewasa yang memiliki hidung paling besar berhak dinobatkan sebagai pemimpin kelompok. Di Indonesia, satwa ini telah dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, sedangkan secara internasional telah tergolong dalam daftar Appendix 1 CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna) yang mendapat perhatian sangat tinggi dalam upaya konservasinya dan dikategorikan endangered species (genting atau terancam) dalam IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) Red Data Book sejak tahun 2000 yang dapat menghadapi resiko kepunahan tinggi di alam liar pada waktu yang akan datang.

Habitat bekantan sangat bergantung pada kualitas ekosistem lahan basah dan hanya terbatas pada hutan rawa gambut, hutan tepi sungai, dan hutan mangrove (Bismark 1994). Menurut McNelly et al. (1990) diacu dalam Atmoko (2012), luas kawasan yang menjadi habitat bekantan pada awalnya diperkirakan 29.500 km2,

namun 40% diantaranya sudah berubah fungsi dan hanya 4.1% saja yang berada di kawasan konservasi. Meijaard dan Nijman (2000) menyatakan bahwa perubahan fungsi habitat bekantan diakibatkan oleh penebangan hutan, kebakaran hutan, pertambangan, pertambakan, pemukiman, dan pertanian. Peningkatan pemanfaatan hutan untuk pembangunan dan kebutuhan lainnya secara langsung telah mengurangi habitat bekantan sehingga berdampak pada sebarannya yang tidak merata (Bismark 2009).

Penelitian ini dilakukan di areal perkebunan karet milik masyarakat Dusun Pararawen yang berada di luar kawasan konservasi. Menurut Hartono (komunikasi pribadi), kebun karet tersebut dahulunya adalah hutan dataran rendah yang telah dikonversi oleh masyarakat. Hal ini sangat merugikan bagi bekantan karena tempat berlindung (cover), bernaung (shelter), dan pohon pakannya semakin berkurang. Kehidupan bekantan juga semakin terganggu akibat berbagai aktivitas masyarakat yang dilakukan di sekitar habitatnya. Dengan kondisi habitat yang seperti ini, secara tidak langsung akan mengancam populasi bekantan karena satwa ini adalah satwa yang sangat sensitif terhadap kerusakan habitat dan kehadiran manusia.

2

penuh oleh Yayasan Kalaweit Indonesia (YKI). Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan model pengelolaan bekantan yang dapat diterapkan di areal kebun karet Dusun Pararawen agar populasinya tetap terjaga.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian mengenai karakteristik habitat, populasi, serta ancaman bekantan sehingga dapat dijadikan sebagai data dasar dalam upaya konservasinya di areal kebun karet Dusun Pararawen, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat melalui kebaruan data dan informasi yang dapat digunakan sebagai masukan dalam penentuan kebijakan pengelolaan habitat dan populasi bekantan di kebun karet Dusun Pararawen sehingga mampu mendukung kelestarian populasi bekantan yang merupakan jenis dilindungi dan terancam punah.

METODE

Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di areal kebun karet masyarakat, termasuk didalamnya lahan milik YKI yang secara administratif termasuk ke dalam wilayah Dusun Pararawen, Desa Lemo II, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah (Lampiran 1). Luas areal penelitian adalah ± 59.9 ha. Pengambilan data dilakukan pada Bulan Maret 2014, kegiatan identifikasi jenis tumbuhan dan pengolahan data hasil penelitian dilakukan pada Bulan April 2014.

Alat dan Bahan

3

Jenis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian yaitu data karakteristik habitat dan parameter populasi bekantan. Data karakteristik habitat yang dikumpulkan meliputi data aspek fisik (ketinggian tempat/lokasi penelitian, kebutuhan air, curah hujan, suhu dan kelembaban di lokasi penelitian), vegetasi (jenis, komposisi, struktur vegetasi, diagram profil pohon, dan kondisi di sekitar cover), serta ketersediaan pakan bekantan.

Data parameter populasi yang dikumpulkan adalah jumlah bekantan yang ditemukan, sex ratio (perbandingan antara jumlah jantan dewasa dengan betina dewasa), jumlah individu per kelas umur, jumlah kelompok dan sub kelompok bekantan. Perbedaan antara masing-masing kelas umur disajikan pada Gambar 1. Klasifikasi kelas umur bekantan dibedakan menjadi jantan dewasa, betina dewasa, remaja, dengan ciri-ciri sebagai berikut (Yeager 1990):

1. Jantan dewasa: ukuran tubuh besar (20 – 22 Kg), hidung besar, panjang, dan melengkung ke bawah, alat kelamin luar tampak jelas, terdapat warna putih berbentuk segitiga pada bagian pinggul, lapisan-lapisan lemak terlihat jelas di bagian punggung.

2. Betina dewasa: bobot badan relatif lebih kecil dibandingkan dengan bobot jantan dewasa (10 – 12 Kg), puting susu tampak jelas, ukuran hidung lebih kecil dan runcing.

3. Remaja: ukuran tubuh setengah atau dua pertiga dari ukuran tubuh betina dewasa. Sudah dapat berdiri sendiri (dalam berjalan), tetapi masih tidur dengan induknya.

4. Anak/bayi: berumur 1.5 tahun atau kurang, bayi yang baru lahir memiliki warna yang lebih gelap dan muka berwarna gelap tetapi terus memudar, masih bergantung dengan induknya.

(a) (b)

(c) (d)

4

Cara Pengumpulan Data

Kegiatan Pendahuluan

Kegiatan pendahuluan meliputi:

a. Orientasi lapang, bertujuan untuk mencari informasi dan mengenal lokasi penelitian secara keseluruhan.

b. Mencari lokasi yang sering dikunjungi bekantan berdasarkan informasi dari masyarakat dan pihak YKI yang sering beraktivitas di habitatnya.

c. Menentukan batas-batas wilayah/areal penelitian. Bekantan adalah satwa arboreal yang sebagian hidupnya bergantung pada tegakan pohon. Bekantan tidak ditemukan berada pada kebun karet yang berumur 1 – 5 tahun (rata-rata tingkat pertumbuhan tiang) karena bekantan menyukai kriteria pohon yang tinggi dengan tutupan tajuk yang rapat. Hal inilah yang mendasari penentuan batas wilayah penelitian (Lampiran 1).

Karakteristik Habitat

Habitat merupakan kawasan tempat tinggal satwaliar yang didalamnya terdapat beberapa komponen penyusun dan saling terkait satu sama lainnya (Alikodra 2002). Habitat bagi satwaliar merupakan daerah dengan berbagai macam jenis makanan, cover dan faktor-faktor lain yang dibutuhkan oleh suatu jenis satwaliar untuk kelangsungan hidup dan keberhasilan perkembangbiakannya. Dilihat dari komposisinya di alam, habitat satwaliar terdiri dari 3 komponen utama, yaitu: 1) komponen biotik yang meliputi vegetasi, satwaliar, dan organisme mikro; 2) komponen fisik yang meliputi air, tanah, iklim mikro, topografi, dll.; dan 3) komponen kimia meliputi seluruh unsur kimia yang terkandung dalam komponen biotik maupun komponen fisik. Habitat memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai penyedia pakan, air, perlindungan serta sebagai tempat berkembang biak bagi satwaliar. Pengumpulan data mengenai karakteristik habitat bekantan dilakukan dengan cara observasi langsung di lapangan.

Data aspek fisik habitat yang diambil meliputi ketinggian tempat, kebutuhan air bagi bekantan, curah hujan, suhu dan kelembaban di lokasi penelitian. Data ketinggian tempat diperoleh dengan menggunakan alat bantu GPS dan data kebutuhan air untuk minum diperoleh dengan cara mengamati langsung pada lokasi-lokasi sumber air yang sering dikunjungi oleh bekantan. Data curah hujan, suhu dan kelembaban di lokasi penelitian selama 10 tahun terakhir (2003 – 2013) diperoleh dari data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Beringin Muara Teweh, Kalimantan Tengah. Data aspek fisik ini digunakan untuk melihat perbandingan kondisi iklim mikro di habitat bekantan dalam 10 tahun terakhir.

5

Gambar 2 Jalur analisis vegetasi dengan metode garis berpetak

Terdapat lima jalur dalam pengambilan data vegetasi. Pemilihan jalur ini ditentukan berdasarkan lokasi yang sering dikunjungi bekantan serta mewakili ketersediaan fungsi habitat sebagai tempat mencari makan, berlindung, serta tempat beristirahat. Adapun tingkatan vegetasi yang diamati meliputi:

a. Petak ukur semai (2 m x 2 m), yaitu anakan dengan tinggi < 1.5 m dan tumbuhan bawah/semak/herba, termasuk di dalamnya pandan dan palem. b. Petak ukur pancang (5 m x 5 m), yaitu anakan dengan tinggi > 1.5 m dan

diameter batangnya < 10 cm.

c. Petak ukur tiang (10 m x 10 m), yaitu diameter batang antara 10 cm – 19.9 cm.

d. Petak ukur pohon (20 m x 20 m), yaitu pohon yang diameter batangnya ≥ 20 (Indriyanto 2012).

Data yang dikumpulkan untuk tingkat pertumbuhan pohon dan tiang adalah jenis pohon, diameter dan tinggi total, sedangkan untuk tingkat pertumbuhan pancang dan semai data yang diambil meliputi jumlah jenis dan jumlah individu dalam suatu jenis. Untuk jenis tumbuhan yang belum teridentifikasi, peneliti membuat herbarium basah dan kemudian diidentifikasi di LIPI Bogor.

Diagram profil pohon merupakan gambaran stratifikasi vertikal dari hutan dimana di dalam masyarakat hutan terjadi persaingan jenis yang lebih berkuasa. Data diagram profil pohon digunakan untuk melihat karakteristik pohon (ketinggian, kerapatan tajuk, dan lebar tajuk) yang digunakan oleh bekantan sebagai cover dalam melakukan aktivitas hariannya. Cover merupakan komponen habitat yang mampu memberikan perlindungn dari cuaca, predator dan musuh lainnya (Bolen dan Robinson 2003).

Diagram profil pohon ditentukan dengan cara mengukur dan mencatat jenis, diameter, tinggi total pohon, tinggi bebas cabang, lebar tajuk, klasifikasi dan posisi pohon dalam petak contoh berukuran 40 m x 20 m. Petak contoh dibuat pada lokasi yang mewakili habitat bekantan. Dari diagaram profil pohon dapat diketahui stratifikasi vegetasi di habitat bekantan. Menurut Indriyanto 2012, stratifikasi vegetasi terdiri dari:

a. Strata A: lapisan teratas, pohon-pohon yang tinggi total > 30 m; b. Strata B: pohon-pohon dengan tinggi total 20 – 30 m;

c. Strata C: pohon-pohon dengan tinggi total 4 – 20 m;

d. Strata D: lapisan perdu dan semak dengan ketinggian 1 – 4 m; dan e. Strata E: lapisan tumbuhan bawah (ground cover), ketinggian 0 – 1 m.

6

sumber nutrisi dan energi bagi makhluk hidup. Energi dari makanan digunakan untuk bahan bakar dalam proses metabolisme sedangkan nutrisi digunakan sebagai pendukung pertumbuhan dan perbaikan tubuh (Bolen dan Robinson 2003).

Sumber pakan primata di alam dapat dikelompokkan atas tiga kategori yaitu bagian vegetatif tumbuhan, bagian reproduktif tumbuhan serta hewan. Bekantan termasuk satwa folivore karena menggunakan daun sebagai pakan dengan porsi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan buah-buahan, yaitu 81%:8% (Bismark 1994). Namun, Yeager (1989) berpendapat bahwa bekantan digolongkan folivore/frugifores karena proporsi pakan antara daun-daunan dan buah hampir sama, yaitu sekitar 52%:40%, sedangkan sisanya berasal dari daun tua, bunga, biji, tangkai buah, kulit kayu, dan serangga.

Data pakan yang diambil adalah jenis pakan, bagian yang dimakan, serta keterangan pendukungnya. Untuk mengetahui jenis-jenis pakan bekantan di lokasi penelitian dilakukan dengan cara:

a. Pengamatan langsung, yaitu dengan melihat jenis tumbuhan maupun satwa yang dimakan oleh bekantan;

b. Melihat renggutan atau sisa pakan yang telah dimakan oleh bekantan yang jatuh ke permukaan tanah; dan

c. Wawancara dengan masyarakat maupun staff YKI yang sering melakukan aktivitas di sekitar habitat bekantan. Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur, yaitu informan diberi kebebasan untuk menjawab pertanyaan.

Populasi

Menurut Alikodra (2002), populasi didefinisikan sebagai kelompok organisme yang terdiri dari individu-individu satu spesies yang mampu menghasilkan keturunan yang sama dengan tetuanya. Suatu populasi dapat menempati wilayah yang sempit sampai luas, tergantung pada spesies dan kondisi daya dukung habitatnya. Satu kelompok bekantan dapat terdiri dari 3 – 5 sub kelompok. Anggota suatu sub kelompok terdapat pada pohon yang sama, kadang-kadang pada dua atau lebih pohon yang berdekatan (Chivers 1980).

Pengambilan data populasi bekantan di lapangan dilakukan dengan metode concentration count, yaitu pengamat mengamati bekantan pada lokasi-lokasi yang sering dikunjungi. Tempat-tempat tersebut biasanya berupa sumber air serta lokasi yang memiliki ketersediaan pakan yang tinggi. Saat pengambilan data, peneliti juga melakukan pemberian titik lokasi ditemukannya bekantan dengan menggunakan GPS sehingga penyebaran bekantan di lokasi penelitian dapat diketahui.

Analisis Data

7 (KR), dominasi relatif (DR), dan frekuensi relatif (FR) atau INP= KR+FR+DR, sedangkan untuk vegetasi tingkat semai dan pancang, INP= KR+FR. Persamaan yang digunakan adalah: riparian). Namun, pada daerah tersebut sangat rentan terhadap kerusakan karena aksesibilitasnya yang mudah dijangkau oleh manusia dan paling cocok untuk dijadikan sebagai areal perkebunan dan pemukiman masyarakat. Kebun karet di Dusun Pararawen adalah milik masyarakat setempat yang telah diusahakan sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Sebelum dibuka, kawasan ini merupakan kawasan hutan dataran rendah yang terletak di sepanjang sempadan Sungai Barito (hutan riparian) yang didominasi oleh jenis Dillenia excelsa, Artocarpus elasticus, dll.

Bekantan sudah lama hidup di kawasan ini dan telah dapat beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang ada. Bekantan telah belajar memakan jenis pakan yang berbeda dengan pakan yang ada pada hutan primer (pucuk karet) karena tanaman karet adalah jenis tanaman yang diusahakan oleh masyarakat dan umumnya tidak ditemukan pada hutan primer. Perbedaan ini merupakan konsekuensi dari perubahan kondisi habitat bekantan walaupun habitatnya berada pada tapak lokasi yang sama dengan tapak lokasi terdahulu.

8

Gambar 3 Kondisi habitat bekantan: (a) tegakan di sekitar anak sungai; (b) kebun karet

Aspek Fisik

Bismark (2009) menyatakan bahwa sebesar 90% lokasi sebaran bekantan terletak pada ketinggian dibawah 200 m dpl dan tertinggi pernah dilaporkan terletak pada ketinggian 350 m dpl. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa bekantan dijumpai pada ketinggian antara 66 – 256 m dpl. Sebaran habitat bekantan yaitu hutan mangrove, hutan dataran rendah, hutan tepi sungai, hutan rawa gambut, dll. memang berada pada kisaran ketinggian tersebut.

Air dibutuhkan dalam proses metabolisme tubuh satwa. Bekantan merupakan satwa arboreal, namun kadang-kadang dijumpai di permukaan tanah untuk melakukan aktivitas makan dan minum. Menurut Matsuda (2008), bekantan memperoleh air untuk minum yaitu dengan cara turun ke lantai hutan atau mendapatkannya langsung dari daun-daun yang telah dikonsumsi. Meskipun dekat dengan sumber air (Sungai Barito), bekantan di lokasi penelitian belum pernah dijumpai memanfaatkan sungai tersebut sebagai sumber air minum utama, melainkan lebih memanfaatkan aliran air pada anak sungai yang tersebar di habitatnya (Gambar 4). Ketika penelitian, tidak semua anak sungai dialiri air karena dilakukan pada musim kemarau sehinga banyak anak sungai yang kering.

Gambar 4 Kondisi sumber air pada habitat bekantan: (a) anak sungai dialiri air; dan (b) anak sungai yang kering

Data curah hujan di lokasi penelitian dari Stasiun Meteorologi Beringin Muara Teweh menunjukkan rata-rata curah hujan selama 10 tahun terakhir adalah

(a) (b)

9 266.791 mm/tahun. Stasiun Meteorologi Beringin Muara Teweh merupakan stasiun terdekat dengan lokasi penelitian (± 10 km). Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember (musim hujan) sebesar 127.6 mm/tahun dan terendah terjadi pada bulam Agustus (musim kemarau) sebesar 415.5 mm/tahun (Gambar 5).

Gambar 5 Grafik curah hujan rata-rata bulanan tahun 2003-2013 di lokasi penelitian Suhu udara rata-rata tahunan di lokasi penelitian yaitu 26.77oC dan kelembaban udara rata-rata tiap bulannya berkisar antara 80 – 88% (BMKG 2014). Suhu udara pada lokasi penelitian ini tidak jauh berbeda dengan suhu udara pada habitat bekantan di Kuala Samboja yaitu 26.80oC dengan kelembaban udara 82 – 93% (Atmoko 2012). Bekantan lebih banyak beraktivitas pada pagi hari ketika suhu udara masih rendah. Bila suhu udara mulai meningkat (siang hari), bekantan cenderung mengalami penurunan akativitas dan lebih sering terlihat beristirahat.

Komposisi Vegetasi

Sebanyak 41 jenis tumbuhan dari 21 Famili diperoleh dari hasil analisis vegetasi. Famili yang paling dominan adalah famili Euphorbiaceae yaitu sebanyak 12 jenis tumbuhan (Gambar 6). Jumlah jenis tumbuhan untuk tingkat semai adalah 18 jenis, tingkat pancang 17 jenis, tingkat tiang 19 jenis, dan tingkat pohon 26 jenis.

Gambar 6 Jumlah keanekaragaman jenis tumbuhan pada setiap famili 272.2

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

10

Analisis vegetasi di lokasi penelitian dilakukan untuk mengetahui potensi habitat dalam mendukung kebutuhan hidup bekantan. Hasil analisis vegetasi disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 INP tertinggi pada empat tingkat pertumbuhan

Tingkat

aKR= Kerapatan Relatif (%); bFR= Frekuensi Relatif (%); cDR= Dominasi Relatif; dINP= Indeks

Nilai Penting (%)

Tabel 1 menjelaskan bahwa indeks nilai penting (INP) tertinggi pada tingkat pertumbuhan semai, pancang, dan tiang adalah jenis jemihing (Dillenia excelsa) yang memiliki nilai berturut-turut sebesar 25.18%, 23.90%, dan 29.51%. Sedangkan, INP tertinggi pada tingkat pohon adalah jenis Ficus sp. dengan nilai sebesar 29.63%. Hal ini menunjukkan bahwa jenis-jenis tersebut mendominasi dalam perebutan unsur hara, cahaya, ruang tempat tumbuh, dan persebarannya pada tingkat pertumbuhannya masing-masing.

Dominasi suatu jenis dipengaruhi oleh naungan dimana jenis dengan naungan yang lebih besar lebih dominan terhadap jenis lain dengan naungan yang lebih kecil. Hal tersebut dikarenakan jenis yang ternaungi akan mendapatkan intensitas cahaya yang lebih sedikit sementara intensitas cahaya sangat penting bagi pertumbuhannya. Tingginya nilai angka INP jemihing dan Ficus sp. sangat berkaitan dengan peranannya dalam mendukung kehidupan bekantan di lokasi penelitian. Kedua jenis ini merupakan tumbuhan yang secara langsung dibutuhkan dan dimanfaatkan oleh bekantan sebagai sumber pakan, tempat berlindung, dan istirahat.

Pakan

11 sumber pakannya. Pada lokasi penelitian, sebanyak 15 jenis tumbuhan dan satu jenis invertebrata (rayap) teridentifikasi menjadi sumber pakan bekantan yang dikumpulkan secara langsung dan hasil wawancara dengan masyarakat (Tabel 2).

Tabel 2 Jenis pakan bekantan di Dusun Pararawen

No Nama Lokal Famili Nama ilmiah Bagian yang dimanfaatkan 1 Sengkuang Anacardiaceae Dracontomelon dao Pucuk/daun, buah 2 Gandis Clusiaceae Garcinia parvifolia Buah

3 Jemihing Dilleniaceae Dillenia excelsa Pucuk/daun, bunga 4 Karet Euphorbiaceae Hevea brasiliensis Pucuk/daun, biji 5 Muhur Lythraceae Lagerstroemia speciosa Pucuk/daun 6 Durian Malvaceae Durio zibethinus Bunga 7 Terap Moraceae Artocarpus elasticus Buah 8 Beringin Moraceae Ficus sp. Buah 9 Rambutan Sapindaceae Nephelium lappaceum Buah

10 Cempedaka Moraceae Artocarpus integer Pucuk/daun, buah

11 Tiwadak Banyua

Moraceae Artocarpus teysmanii Pucuk/daun, buah

12 Labana Verbenaceae Vitex pubescens Pucuk/daun

13 Mampata Hyperlcaceae Cartoxylum cochinchinensis

Pucuk/daun

14 Mahanga Euphorbiaceae Macaranga hypoleuca Pucuk/daun, buah

15 Mampaia Caesalpiniaceae Crudia teysmannii Pucuk/daun

16

Invertebrata

Rayap Ordo Isoptera -

Semua bagian tubuh

aJenis tumbuhan pakan bekantan yang diperoleh dari hasil wawancara

Tabel 2 menjelaskan bahwa dari 15 jenis tumbuhan pakan bekantan, 10 jenis diantarannya berupa bagian daun yang dimanfaatkan. Bekantan merupakan primata yang termasuk subfamili Colobinae, pada umumnya adalah golongan primata yang dominan memakan pucuk/daun (folivorus). Meskipun demikian, bekantan juga terlihat memanfaatkan bagian lain dari tumbuhan tumbuhan (bunga, buah dan biji) sebagai sumber pakannya.

12

Gambar 7 Jenis pakan bekantan: (a) buah terap; (b) biji karet; (c) daun jemihing; dan (d) rayap

Keanekaragaman jenis pakan yang dimakan bekantan dipengaruhi oleh waktu (musim) yang erat kaitannya dengan fenologi pohon. Sedikitnya bagian yang dimakan berupa bunga dan buah disebabkan karena pada saat penelitian bukan merupakan musim berbunga dan berbuah sehingga ketersediaan bunga dan buah sedikit. Berbeda dengan daun/pucuk yang selalu tersedia sehingga bekantan lebih sering dijumpai memakan bagian daun/pucuk.

Cover

Komponen cover merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan bekantan. Salah satu komponen penyusun cover adalah struktur dan penutupan tajuk vegetasi. Pengaruh penutupan tajuk terhadap bekantan dapat dilihat dari pemanfaatan tipe habitat dalam pergerakan hariannya. Bekantan lebih banyak menghabiskan waktu untuk mencari makan, bermain, dan beristirahat pada tegakan yang memiliki tajuk yang lebar, tinggi dan rapat. Hal ini berkaitan dengan fungsi cover yaitu sebagai pencegah pengeluaran energi yang berlebihan, melindungi diri dari cuaca, dan predator (Bolen dan Robinson 2003). Dalam melakukan aktivitas hariannya, bekantan lebih sering menggunakan pohon strata A dan B. Gambaran mengenai komposisi vegetasi di habitat bekantan digambarkan dalam bentuk diagram profil pohon yang disajikan pada Gambar 8.

(a) (b)

13

Gambar 8 Diagram profil pohon pada habitat bekantan

Gambar 8 menunjukkan perbedaan ketinggian pohon serta lebar tajuk pada habitat bekantan. Kontinutas tajuk pepohonan di habitat bekantan ini (strata A dan B) mendukung pergerakan hariannya karena bekantan merupakan salah satu satwa dengan pola hidup bersifat arboreal dengan memanfaatkan strata pohon tengah dan atas. Ketinggian pohon berpengaruh terhadap pemilihan lokasi makan dan tidur bekantan. Bekantan lebih sering ditemukan berada pada ujung cabang atau pangkal cabang untuk memudahkan ketika mengambil pucuk daun dan memudahkan pergerakan ketika ada ancaman.

Jenis yang mendominasi pada strata A adalah Ficus sp., sedangkan jenis yang mendominasi pada starata B adalah Dillenia excelsa, Hevea brasiliensis, Artocarpus elasticus, dan Pternandra coerulescens. Penggunaan strata A dan B pada habitat bekantan juga dilaporkan oleh Rachmawan (2006) yang menyatakan bahwa di daerah Hulu Sungai Kendilo, bekantan lebih memanfaatkan pohon strata A seperti jenis Shorea leprosula, Pterospermum diversifolium, Dialium sp. dll, dan strata B seperti Shorea lamellata, Pterospermum javanicum, Vatica rassak, dll. Penggunaan strata A dan B ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor ketersediaan pakan dan keselamatan bekantan. Dari segi faktor ketersediaan pakan, pada umumnya pucuk daun muda lebih banyak tersedia pada strata tersebut sehingga bekantan sering dijumpai pada tajuk pohon (Gambar 9). Selain itu, bekantan akan tetap merasa aman dan lebih mudah untuk bersembunyi ketika mendeteksi adanya gangguan.

strata A

14

Gambar 9 Pemanfaatan strata pohon oleh bekantan: (a) tajuk pohon Ficus sp.; (b) ujung cabang

Aktivitas tidur bekantan dilakukan menjelang senja. Pada umumnya, vegetasi yang dimanfaatkan oleh bekantan sebagai tempat tidurnya adalah tingkat pohon. Kelompok atau sub kelompok bekantan menempati beberapa pohon yang berdekatan sebagai pohon tidur. Pohon tidur yang dipilih memiliki diameter besar dan percabangan yang lebar seperti jenis Ficus sp. (Gambar 9). Hal ini sesuai dengan fungsi pohon tidur yakni sebagai tempat istirahat, melindungi diri dari ancaman (manusia), serta dapat juga berfungsi sebagai pohon pakan. Pemilihan lokasi tidur juga ditentukan oleh jarak pohon tidur dari sungai Barito. Bekantan tidak ditemukan tidur pada pohon di tepi sungai. Hal ini dilakukan agar bekantan lebih merasa aman dan jauh dari gangguan aktivitas manusia yang menggunakan transportasi air sehingga dapat menghindari gangguan kebisingan.

Populasi

Populasi bekantan yang ada di lokasi penelitian diketahui berdasarkan pengamatan langsung. Dari hasil pengamatan, ditemukan sebanyak 1 kelompok bekantan dengan jumlah individu sebanyak 34 ekor yang terdiri dari 5 jantan dewasa, 10 betina dewasa, 10 remaja, dan 9 anakan. Kelompok bekantan di lokasi pengamatan ini terbagi menjadi 4 sub kelompok (Tabel 3).

Tabel 3 Populasi bekantan pada setiap sub kelompok Sub

Kelompok

Kelas Umur

Jumlah Dewasa

Remaja Anak

Sex Ratioa Jantan Betina

1 1 3 3 2 9 1:3

2 1 2 2 3 8 1:2

3 2 3 3 3 11 2:3

4 1 2 2 1 6 1:2

Jumlah 5 10 10 9 34 1:2

aSex ratio diperhitungkan dari jumlah jantan dan betina pada kelas umur dewasa

15 Bismark (2009) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi jumlah individu dalam kelompok dan organisasi sosial primata adalah kepadatan populasi, sumber pakan, predator serta lingkungan yang memungkinkan untuk memelihara anak dengan baik. Tabel 3 menjelaskan bahwa jumlah individu pada tiap kelas umur adalah 9 ekor bayi/anakan (26.47%), 10 ekor remaja (29.41%), 5 jantan dewasa (14.70%) dan 10 betina dewasa (29.41%). Jumlah individu remaja dan anakan (19 individu) lebih banyak dibandingkan dengan jumlah individu jantan dan betina dewasa (15 individu) sehingga dapat diindikasikan bahwa regenerasi terhadap populasi bekantan berjalan dengan baik karena peranan individu dewasa cepat atau lambat pasti akan digantikan oleh individu muda. Alikodra (1997) menyatakan bahwa semakin banyaknya jumlah individu pada kelas umur yang lebih muda menjelaskan bahwa populasi diperkirakan akan meningkat pada tahun-tahun berikutnya dengan asumsi bahwa kematian pada setiap selang waktu adalah konstan sehingga dapat menjamin kelestarian. Selain itu, meskipun habitatnya mengalami berbagai gangguan dan acaman oleh manusia, bekantan masih dapat melahirkan bayi yang mengindikasikan bahwa habitatnya masih mampu untuk mendukung kehidupannya.

Sistem sosial bekantan lebih mengarah pada sistem multi-male group, yaitu dalam suatu kelompok bekantan terdapat lebih dari satu jantan dewasa. Hal ini terbukti dengan ditemukannya lima individu jantan dewasa di lokasi pengamatan. Sex ratio bekantan di lokasi penelitian ini adalah 1:2 yang artinya bekantan jantan dewasa dapat kawin dengan lebih dari satu betina dewasa. Sex ratio kelompok bekantan di beberapa lokasi lainnya bervariasi. Kelompok bekantan di Sungai Kuala Samboja memiliki sex ratio sebesar 1:3.9 (Atmoko 2012), TN Tanjung Puting sebesar 1:4.2 (Yeager 1992), TN Kutai sebesar 1:2.55 (Bismark 1995), dan di Kabupaten Tabalong sebesar 1:2.83 (Soendjoto 2005).

Jumlah individu dalam kelompok juga mempengaruhi jauhnya pergerakan harian bekantan, sehingga untuk melakukan aktivitas harian terutama makan, bekantan berpencar dalam bentuk sub kelompok. Untuk membedakan sub kelompok bekantan yang satu dengan yang lainnya dapat dilihat dari lokasi ditemukannya bekantan saat melakukan aktivitas hariannya. Bismark (2009) menyatakan bahwa sebaran antar sub kelompok bekantan berkisar antara 50 – 150 meter (rata-rata 96 meter). Hal ini berbeda dengan sebaran antar sub kelompok bekantan di lokasi penelitian yang berjarak 30 – 70 meter (rata-rata 45 meter). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Ginting (2009) menyatakan bahwa bekantan di Sungai Lalau membentuk 3 sub kelompok yang berjarak 60 meter. Terjadinya perbedaan jarak ini dikarenakan kondisi habitat bekantan di lokasi penelitian telah terisolasi sehingga tempat mencari makan dan untuk berlindung terbatas dan cenderung hanya menggunakan satu jalur saja untuk pergerakan hariannya.

16

Ancaman

Keberadan habitat dan populasi bekantan di areal kebun karet Dusun Pararawen saat ini mengalami beberapa masalah yang dapat menyebabkan terganggunya kelestarian bekantan. Habitat bekantan di kebun karet ini berada ± 1 km dari pemukiman terdekat, yaitu Dusun Pararawen. Sebagian besar penduduk setempat bermatapencaharian sebagai petani karet. Lahan mereka berada di dalam maupun di sekitar habitat bekantan. Beberapa permasalahan yang terjadi terhadap habitat dan populasi bekantan di lokasi penelitian antara lain:

1. Perubahan kondisi habitat bekantan

Bekantan sangat sensitif terhadap kerusakan habitat (Bismark 2009). Hutan di tepi sungai yang telah dikonversi oleh masyarakat menjadi kebun karet menyebabkan kerusakan dan fragmentasi habitat bekantan. Pengalihan fungsi hutan seperti ini secara langsung menyebabkan berkurangnya luasan habitat bekantan. Perusakan hutan seperti ini dapat mengurangi pohon yang potensial sebagai pohon tidur dan sumber pakan bekantan seperti Dillenia excelsa, Ficus sp, dan Artocarpus elasticus, sehingga bekantan harus beradaptasi dengan kondisi habitat yang baru. Bekantan harus mencari alternatif pakan baru (pucuk/daun karet) untuk tetap bertahan hidup dan memanfaatkan jenis tumbuhan pakan yang tersisa di habitatnya. Fragmentasi habitat bekantan menyebabkan antar kelompok bekantan sulit untuk bisa berhubungan satu dengan lainnya karena tidak bisa berpindah antar patch yang ada. Berdasarkan informasi dari masyarakat, sebaran bekantan juga dapat ditemukan di Cagar Alam Pararawen I dan II yang letaknya berseberangan dengan habitat bekantan di kebun karet ini. Meskipun bekantan pandai berenang, bekantan tidak pernah menyeberangi sungai karena padatnya lalu-lintas transportasi air di Sungai Barito. Hal ini menyebabkan bekantan cenderung hanya menggunakan habitat di kebun karet (± 59.9 ha) dan tidak berpindah ke lokasi lain, karena di luar areal penelitian didominasi oleh kebun karet yang baru dibuka sehingga bekantan tidak memanfaatkannya sebagai bagian dari habitatnya karena bekantan membutuhkan vegetasi berupa pohon yang menyediakan sumber pakan dan tempat berlindung.

2. Gangguan aktivitas manusia

Bekantan sangat sensitif terhadap gangguan dan memiliki respon negatif terhadap kehadiran manusia, sehingga segala aktivitas manusia yang dilakukan di habitat bekantan secara langsung maupun tidak langsung dapat mengganggu kehidupan bekantan. Aktivitas masyarakat yang mengambil getah karet di kebunnya dapat mengganggu keberadaan bekantan dan menyebabkan perubahan perilakunya sehingga bekantan akan menghindari kontak langsung dengan manusia dengan cara bersembunyi atau berpindah tempat ke pohon lainnya. Demi mendapatkan hasil yang maksimal, pemilik kebun karet melakukan perawatan terhadap kebunnya dengan cara melakukan kegiatan penebangan dan penebasan tumbuhan selain karet (Gambar 10).

17 mempercepat pertumbuhan karet muda dan meningkatkan produksi getah karet. Namun, hal ini berdampak buruk bagi bekantan karena penebasan dapat mengurangi keanekaragaman spesies tumbuhan yang ada. Penebangan dan penebasan juga menjadi masalah utama pada habitat bekantan di hutan karet Kabupaten Tabalong (Soendjoto et al 2005).

Gambar 10 Ancaman dan gangguan bagi bekantan: (a) transportasi air; (b) penebangan pohon

3. Transportasi air

Suara mesin transportasi air yang lalu-lalang setiap harinya di Sungai Barito (Gambar 10) dapat mengganggu aktivitas bekantan. Suara mesin transportasi air, misalnya kapal tongkang pengangkut batubara dan kayu menimbulkan suara yang bising sehingga dapat menyebabkan polusi suara. Tingginya aktivitas manusia yang memanfaatkan sungai sebagai jalur transportasi utama dapat menyebabkan bekantan menjadi stress sehingga dapat memberikan ancaman terhadap penurunan populasi. Yeager (1990) diacu dalam Bismark (2009) melaporkan bahwa meningkatnya lalu lintas transportasi air di TN Tanjung Puting menyebabkan penurunan populasi bekantan sebesar 6% per tahunnya.

Upaya Konservasi

Secara umum, meskipun berada pada areal kebun karet, kondisi habitat dan populasi bekantan relatif masih baik. Kondisi ini ditinjau dari ketersediaan pohon pakan dan pohon tidur dalam jumlah yang memadai, artinya masih ditemukan jenis selain karet di habitatnya yang secara langsung dimanfaatkan oleh bekantan. Kontinutas tajuk pepohonan (strata A dan B) mendukung pergerakan harian di habitatnya sehingga sampai saat ini bekantan masih dapat hidup dan beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang ada. Selain itu, populasi bekantan di masa yang akan datang diharapkan tetap lestari yang ditandai dengan individu betina dewasa masih mampu melahirkan anak walaupun kondisi lingkungan telah berubah, dengan asumsi apabila permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar habitatnya mampu diatasi.

Pengelolaan terhadap habitat dan populasi bekantan di Dusun Pararawen belum pernah dilakukan sebelumnya. Adanya aktivitas manusia di habitat bekantan menyebabkan satwa ini merasa terganggu dan semakin terancam keberadaanya

18

karena luasan habitatnya semakin berkurang. Habitat bekantan yang berada di luar kawasan konservasi sangat perlu perhatian khusus dalam upaya konservasinya sehingga satwa ini dapat terbebas dari ancaman kepunahan. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa tindakan perlu dilakukan dalam upaya konservasi bekantan di Dusun Pararawen, antara lain:

1. Pengamanan kawasan.

Saat ini, daerah sempadan sungai di sekitar habitat bekantan telah banyak dibuka oleh masyarakat untuk lahan perkebunan. Hal ini berdampak buruk bagi bekantan karena luasan habitatnya semakin berkurang sehingga perlu adanya pengamanan kawasan. Pihak YKI berencana untuk membeli lahan pada habitat bekantan sehingga kegiatan penabangan, penebasan, dan pembukaan lahan di sekitar habitatnya dapat dikurangi. Selain itu, upaya ini akan mempermudah pengelola dalam melakukan tindakan konservasi lainnya.

2. Pembinaan habitat.

Pembinaan habitat bekantan sangat perlu dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi lahan. Habitat bekantan telah beralih fungsi menjadi kebun karet sehingga secara langsung telah mengurangi tumbuhan lokal yang memiliki peranan penting bagi bekantan baik sebagai pohon pakan, pohon tidur, maupun tempat untuk beristirahat. Bentuk kegiatan rehabilitasi yaitu dapat dilakukan yaitu dengan penanaman jenis tumbuhan lokal seperti jenis Dillenia excelsa, Ficus sp., dan Artocarpus elasticusyang selalu dimanfaatkan dan berperan penting bagi bekantan dalam aktivitas hariannya sehingga jenis-jenis tersebut jumlahnya semakin bertambah.

3. Monitoring.

Kegiatan monitoring dilakukan untuk mengetahui perkembangan jumlah populasi, keberadaan kelompok, sebaran bekantan, sebaran sumber pakan, permasalahan yang ada di sekitar habitat, dsb. Kegiatan monitoring ini melibatkan pihak BKSDA Kalimantan Tengah dan masyarakat desa setempat. Monitoring dapat dilakukan secara rutin setiap bulan sehingga dapat diketahui perbedaan data pada tiap bulannya. Data hasil monitoring ini dapat dijadikan sebagai data dasar dalam pengelolaan selanjutnya.

4. Penyuluhan.

19 endemik Borneo ini sehingga dapat meningkatkan tingkat kepedulian masyarakat dalam program konservasi bekantan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Habitat bekantan berada pada ketinggian 66 – 256 m dpl, rata-rata curah hujan selama 10 tahun terakhir adalah 266.791 mm/tahun, suhu udara rata-rata tahunan di lokasi penelitian yaitu 26.77oC dan kelembaban udara rata-rata

tiap bulannya berkisar antara 80 – 88%. Hasil analisis vegetasi menunjukkan bahwa pada habitat ini terdapat 41 jenis tumbuhan dari 21 famili. INP tertinggi pada tingkat semai, pancang, dan tiang adalah jenis jemihing (Dillenia excelsa), sedangkan pada tingkat pohon adalah jenis Ficus sp. Terdapat 15 jenis tumbuhan dan 1 jenis invertebrata (rayap) yang dimanfaatkan bekantan sebagai sumber pakan. Bekantan lebih banyak menghabiskan waktu untuk mencari makan, bermain, dan beristirahat pada tegakan yang memiliki tajuk yang lebar, tinggi dan rapat yaitu pada jenis pohon strata A dan B karena faktor persebaran pakan dan keamanannya. 2. Populasi bekantan yang diperoleh adalah sebanyak 34 ekor yang terdiri dari

5 jantan dewasa, 10 betina dewasa, 10 remaja, dan 9 anakan yang terbagi kedalam 4 sub kelompok.

3. Berubahnya kondisi habitat bekantan, adanya gangguan akibat aktivitas masyrakat, dan transportasi air adalah merupakan ancaman bagi kelestarian bekantan di kebun karet Dusun Pararawen.

Saran

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai perilaku harian dan wilayah jelajah bekantan di Dusun Pararawen sehingga data hasil penelitian diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi-rekomendasi untuk menunjang pengelolaan bekantan yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

[BMKG] Badan Meteorologi dan Geofisika. 2014. Curah hujan tahunan, suhu dan kelembaban rata-rata bulanan tahun 2003 – 2013 di Stasiun Meteorologi Beringin Muara Teweh Kalimantan Tengah. Jakarta (ID): BMKG.

Alikodra HS. 1997. Populasi dan perilaku bekantan (Nasalis larvatus) di Samboja Koala, Kalimantan Timur. Media Konservasi. 5(2):67-72.

20

Atmoko T. 2012. Bekantan Kuala Samboja. Balikpapan (ID). Balai Penelitian Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam.

Bennett EL, Sebastian AC. 1988. Social Organization and Ecology of Proboscis Monkeys (Nasalis larvatus) in Mixed Coastal in Sarawak. Int. Journal of Primatol. 9 (3):233-255.

Bismark M. 1994. Ekologi makan dan perilaku bekantan (Nasalis larvatus Wurmb.) di hutan bakau Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur [disertasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Bismark M. 1995. Analisis populasi bekantan (Nasalis larvatus). Rimba Indonesia. 30(3):24-35.

Bismark M. 2009. Biologi Konservasi Bekantan (Nasalis larvatus). Bogor (ID): Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam.

Bolen RG, Robinson WL. 2003. Wildlife Ecology and Management Fifth Edition. New Jersey: Pearson Education.

Chivers DJ. 1980. Malayan Forest Primates. New York: Plenum Press.

Ginting A. 2009. Karakteristik habitat dan wilayah jelajah bekantan (Nasalis larvatus Wurmb) di hutan mangrove Desa Nipah Panjang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor

Indriyanto. 2012. Ekologi Hutan. Jakarta (ID): PT Bumi Aksara.

Jolly A. 1972. The evolution of primate behavior. Mac-Millan Publishing Co., Inc. New York.

Matsuda I. 2008. Feeding and ranging behaviors of proboscis monkey Nasalis larvatus in Sabah, Malaysia [disertasi]. Hokkaido University.

Meijaard E, Nijman V. 2000. Distribution and conservation of the proboscis monkey (Nasalis larvatus) in Kalimantan, Indonesia. Biological Conservation. 92:15-24

Rachmawan D. 2006. Populasi dan penyebaran bekantan (Nasalis larvatus Wurmb, 1781) di Sungai Kendilo Hutan Lindung Gunung Lumut Kalimantan Timur [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Soendjoto MA. 2005. Adaptasi bekantan (Nasalis larvatus Wurmb.) terhadap hutan karet: studi kasus di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan [disertasi]. Bogor (ID): Sekolah Pascasajana Institut Pertanian Bogor.

Soendjoto MA, Alikodra HS, Bismark M, Setijanto H. 2005. Vegetasi tepi baruh pada habitat bekantan (Nasalis larvatus) di hutan karet Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan. Biodiversitas. 6(1): 40-44.

Soendjoto MA, Alikodra HS, Bismark M, Setijanto H. 2006. Jenis dan komposisi pakan bekantan (Nasalis larvatus Wurmb) di hutan karet Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan. Biodiversitas. 7(1): 34-38.

Suharyo SP. 2002. Impian sekor bekantan. Bul Safari News. 5(12):9-15.

Yeager CP. 1989. Feeding ecology of the proboscis monkey (Nasalis larvatus). International Journal of Primatology 10(6):497-530.

Yeager CP. 1990. Notes on the sexual behavior of the proboscis monkey (Nasalis larvatus). Am. J Primatol. 21:223-227.

22

Lampiran 2 Hasil analisis vegetasi pada tingkat pertumbuhan semai

No Famili Nama Ilmiah Jumlah K KR F FR INP

1 Anacardiaceae Dracontomelon dao 2 5000 4.642 0.067 1.695 6.337

2 Annonaceae Polyalthia beccarii 4 10000 9.285 0.067 1.695 10.979

3 Arecaceae Calamus sp. 12 4285.71 3.979 0.467 11.864 15.843

4 Dilleniaceae Dillenia excelsa 31 7045.45 6.541 0.733 18.644 25.185

5

Euphorbiaceae

Aporosa prainiana 2 5000 4.642 0.067 1.695 6.337

6 Mallotus sp. 7 8750 8.124 0.133 3.390 11.514

7 Cleistanthus myrianthus 2 5000 4.642 0.067 1.695 6.337

8 Hevea brasiliensis 26 6500 6.035 0.667 16.949 22.984

9 Leeaceae Leea aequata 17 10625 9.865 0.267 6.780 16.644

10 Lythraceae Lagerstroemia speciosa 2 5000 4.642 0.067 1.695 6.337

11 Melastomataceae Pternandra coerulescens 2 5000 4.642 0.067 1.695 6.337

12

Myrtaceae Syzygium sp. 16 10000 9.285 0.267 6.780 16.064

13 Syzygium pseudoformosum 1 2500 2.321 0.067 1.695 4.016

14 Oleaceae Chionanthus oliganthus 3 3750 3.482 0.133 3.390 6.872

15 Pandanaceae Pandanus sp. 1 2500 2.321 0.067 1.695 4.016

16 Rubiaceae Gardenia tubifera 16 8000 7.428 0.333 8.475 15.902

17 Sapindaceae Nephelium lappaceum 8 5000 4.642 0.267 6.780 11.422

18 Smilaxaceae Smilax calophylla 3 3750 3.482 0.133 3.390 6.872

23 Lampiran 3 Hasil analisis vegetasi pada tingkat pertumbuhan pancang

No Famili Nama Ilmiah Jumlah K KR F FR INP

1 Dilleniaceae Dillenia excelsa 31 1240 5.725 0.667 18.182 23.907

2 Dipterocarpaceae Vatica sp. 8 1066.67 4.925 0.200 5.455 10.379

3

Euphorbiaceae Antidesma stipulare 3 1200 5.540 0.067 1.818 7.358

4 Hevea brasiliensis 24 1066.67 4.925 0.600 16.364 21.288

5 Leeaceae Leea aequata 7 2800 12.927 0.067 1.818 14.745

6 Lythraceae Lagerstroemia speciosa 4 1600 7.387 0.067 1.818 9.205

7 Melastomataceae Pternandra coerulescens 6 600 2.770 0.200 5.455 8.225

8

Moraceae Toxotrophis sp. 8 800 3.693 0.267 7.273 10.966

9 Ficus fistulosa 5 1000 4.617 0.133 3.636 8.253

10

Myrsinaceae Ardisia fuliginosa 8 1600 7.387 0.133 3.636 11.023

11 Ardisia korthalsiana 3 1200 5.540 0.067 1.818 7.358

12

Myrtaceae Syzygium pseudoformosum 5 1000 4.617 0.133 3.636 8.253

13 Syzygium sp. 6 1200 5.540 0.133 3.636 9.177

14 Oleaceae Chionanthus oliganthus 11 1100 5.078 0.267 7.273 12.351

15 Rubiaceae Gardenia tubifera 17 2266.67 10.465 0.200 5.455 15.919

16 Sapindaceae Allophylus cobbe 6 1200 5.540 0.133 3.636 9.177

17 Theaceae Adinandra sarosanthera 9 720 3.324 0.333 9.091 12.415

24

Lampiran 4 Hasil analisis vegetasi pada tingkat pertumbuhan tiang

No Famili Nama ilmiah Jumlah K KR F FR D DR INP

1 Anacardiaceae Dracontomelon dao 2 100 4.065 0.133 3.571 18223.241 4.659 12.295 2 Annonaceae Polyalthia beccarii 3 150 6.097 0.133 3.571 24342.749 6.223 15.892 3 Dilleniaceae Dillenia excelsa 14 175 7.113 0.533 14.286 31743.702 8.115 29.514 4 Dipterocarpaceae Vatica sp.1 6 150 6.097 0.267 7.143 20908.503 5.345 18.585 5

Euphorbiaceae

Macaranga sp.1 2 100 4.065 0.133 3.571 9748.240 2.492 10.128

6 Baccaurea sp. 1 100 4.065 0.067 1.786 16547.021 4.230 10.081

7 Hevea brasiliensis 15 187.5 7.622 0.533 14.286 28027.185 7.165 29.072 8 Lythraceae Lagerstroemia speciosa 1 100 4.065 0.067 1.786 18795.880 4.805 10.656 9

Malvaceae Theobroma cacao 1 100 4.065 0.067 1.786 9748.240 2.492 8.343

10 Durio zibethinus 2 200 8.130 0.067 1.786 30876.059 7.893 17.809

11 Melastomataceae Pternandra coerulescens 9 150 6.097 0.400 10.714 23796.966 6.084 22.895 12

Moraceae Toxotrophis sp. 5 166.667 6.775 0.200 5.357 30090.788 7.693 19.825 13 Artocarpus elasticus 1 100 4.065 0.067 1.786 28647.890 7.324 13.174 14

Myrsinaceae Ardisia fuliginosa 1 100 4.065 0.067 1.786 9199.156 2.352 8.202 15 Ardisia korthalsiana 4 133.333 5.420 0.200 5.357 22266.970 5.693 16.469 16

Myrtaceae Syzygium pseudoformosum 8 114.286 4.646 0.467 12.500 17657.104 4.514 21.660

17 Syzygium sp.1 1 100 4.065 0.067 1.786 9748.240 2.492 8.343

18 Oleaceae Chionanthus oliganthus 4 133.333 5.420 0.200 5.357 21528.359 5.504 16.281 19 Sapindaceae Allophylus cobbe 1 100 4.065 0.067 1.786 19262.841 4.925 10.775

25 Lampiran 5 Hasil analisis vegetasi pada tingkat pertumbuhan pohon

No Famili Nama Ilmiah Jumlah K KR F FR D DR INP

1 Anacardiaceae Dracontomelon dao 1 25 2.425 0.067 1.333 13376.973 1.268 5.026 2 Celastraceae Lophopetalum javanicum 3 25 2.425 0.200 4.000 19876.788 1.884 8.309 3 Dilleniaceae Dillenia excelsa 23 47.916 4.647 0.800 16.000 60420.364 5.727 26.374 4 Dipterocarpaceae Vatica sp. 2 25 2.425 0.133 2.667 65579.794 6.216 11.308 5

Euphorbiaceae

Cleistanthus myrianthus 2 25 2.425 0.133 2.667 15641.947 1.483 6.574 6 Cephalomappa maloticarpa 2 50 4.849 0.133 2.667 11552.819 1.095 8.611

7 Baccaurea javanica 1 25 2.425 0.067 1.333 9471.709 0.898 4.656

8 Baccaurea sumatrana 1 25 2.425 0.067 1.333 11581.884 1.098 4.856

9 Baccaurea sp. 1 25 2.425 0.067 1.333 19106.551 1.811 5.569

10 Bridelia insulana Hance 2 25 2.425 0.133 2.667 18685.785 1.771 6.862 11 Mallotus sumatranus 1 25 2.425 0.067 1.333 14205.076 1.347 5.104 12 Hevea brasiliensis 28 87.5 8.486 0.533 10.667 61077.726 5.790 24.942 13 Lythraceae Lagerstroemia speciosa 12 60 5.819 0.333 6.667 40673.239 3.855 16.341 14 Malvaceae Durio zibethinus 2 50 4.849 0.067 1.333 62939.812 5.966 12.148 15

Melastomataceae Pternandra coerulescens 20 50 4.849 0.667 13.333 52457.579 4.972 23.155 16 Memecylon floribundum 1 25 2.425 0.067 1.333 36257.485 3.437 7.195 17

Moraceae

Artocarpus elasticus 17 60.714 5.888 0.467 9.333 67518.341 6.400 21.622

18 Ficus sp. 9 37.5 3.637 0.400 8.000 189876.158 17.998 29.635

19 Toxotrophis sp. 2 50 4.849 0.067 1.333 37411.359 3.546 9.729

26

Lampiran 5 Hasil analisis vegetasi pada tingkat pertumbuhan pohon (lanjutan)

No Famili Nama Ilmiah Jumlah K KR F FR D DR INP

21 Myrsinaceae Ardisia fuliginosa 1 25 2.425 0.067 1.333 13376.973 1.268 5.026

22 Myrtaceae Syzygium lineatum 1 25 2.425 0.067 1.333 18718.611 1.774 5.532

23 Myrtaceae Syzygium pseudoformosum 1 25 2.425 0.067 1.333 10028.751 0.951 4.708

24 Rubiaceae Gardenia tubifera 2 50 4.849 0.067 1.333 27426.376 2.600 8.782

25

Sapindaceae Nephelium lappaceum 3 37.5 3.637 0.133 2.667 45129.737 4.278 10.581

26 Allophylus cobbe 4 100 9.698 0.067 1.333 98429.375 9.330 20.362

27 Lampiran 6 Data diagram profil pohon pada habitat bekantan

No Kode Famili Nama Latin Tinggi (m) Arah Tajuk (

o) Panjang Tajuk (m) Posisi Pohon

(m) Tta Tbcb Terlebar Tersempit Terlebar Tersempit X Y

1 1a

Dilleniaceae

Dillenia excelsa 26 11 60 311 6 2 10 2

2 2a Dillenia excelsa 27 8 33 270 6 2 21.5 4

3 3a Dillenia excelsa 15 4 39 80 5 1.5 35 9

4 1b

Euphorbiaceae

Hevea brasiliensis 17 7.5 240 351 5 2.1 17 7

5 2b Hevea brasiliensis 15 9 115 350 4 1.5 7 10

6 3b Hevea brasiliensis 19 6 35 295 5 2.5 2 7

7 4b Hevea brasiliensis 14 4 330 84 3.7 2 39 14

8 1c Lythraceae Lagerstroemia speciosa 18 7 41 316 4.5 2 34 2

9 1d Melastomataceae Pternandra

coerulescens 20 7.5 341 51 4.2 2 31 13

10 1e

Moraceae

Artocarpus elasticus 25 15 311 13 6 3 4 16

11 2e Artocarpus elasticus 24 14 91 33 7.5 3 19 16

12 3e Artocarpus elasticus 21 9 14 330 4.3 2.1 29 12

13 1f Ficus sp. 31 15 25 96 8.5 3 11 4

14 2f Ficus sp. 33 15 120 200 9 4.1 24 8

15 1g Sapindaceae Nephelium lappaceum 18 6 195 64 4 1.4 37.5 6

28

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Lampung Tengah pada tanggal 24 Maret 1992. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara pasangan Bapak I Nyoman Wanistara dan Ibu Ni Made Karti. Pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penulis adalah SDN 2 Rama Dewa, SMP Negeri 1 Seputih Raman, dan SMA Negeri 1 Kotagajah Lampung Tengah. Tahun 2010 penulis diterima sebagai mahasiswa di Institut Pertanian Bogor melalui jalur USMI (Undangan Seleksi Masuk IPB) dan pada tahun 2011 penulis dicatat sebagai mahasiswa Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan IPB. Selama menempuh pendidikan di IPB, penulis aktif mengikuti kegiatan organisasi, diantaranya adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Tingkat Persiapan Bersama (BEM-TPB) (2010-2011), Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma IPB (KMHD-IPB) (2010-2013), Brahmacarya Bogor (2010-sekarang), Himpunan Profesi (Himpro) DKSHE yaitu Himpunan Mahasiswa Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata (Himakova) dan tergabung dalam Kelompok Pemerhati Mamalia (KPM) (2011-sekarang).

Kegiatan-kegiatan yang pernah penulis ikuti selama menjadi mahasiswa IPB diantaranya adalah kegiatan Eksplorasi Flora Fauna dan Ekowisata Indonesia (Rafflesia) di Taman Wisata Alam (TWA) Sukawayana (2012), Praktik Pengenalan Ekosistem Hutan (P2EH) di Taman Wisata Alam dan Cagar Alam Kawah Kamojang dan Cagar Alam Leuweung Sancang (2012). Ekspedisi Studi Konservasi Lingkungan (SURILI) di Taman Nasional Bukit Tigapuluh, Riau (2012), Praktik Pengelolaan Hutan (P2H) di Hutan Pendidikan Gunung Walat, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, dan HPH Cianjur (2013), serta Praktik Kerja Lapang Profesi (PKLP) di Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) (2014).