Produksi minyak sawit yang melimpah di Indonesia memberi peluang yang lebih besar untuk memanfaatkannya sebagai bahan untuk keperluan industri maupun untuk kon- sumsi planusia.

Minyak sawit yang kaya akan karoten terutama minyak sawit kasar ( Crude Palm O i l

=

CPO) dengan warnanya yang khas kuning kemerahan kurang disenangi konsumen, oleh karena itu produeen selalu berusaha menghilangkan warna tersebut dengan cara pemucatan.Untuk keperluan manusia minyak sawit dimanfaatkan pula sebagai minyak goreng namun dengan adanya warna ku- ning kemerahan pada minyak sawit, maka kurang dieenangi oleh koneumen sehingga produsen selalu berusaha menghi-

langkan warna tersebut dengan cara pemucatan.

Bahan pemucat yang umumnya digunakan dalam proses pemucatan minyak sawit adalah sejenis tanah liat montmo- rilonit yang dikenal juga dengan nama bentonit. Dalam proses pemucatan, warna minyak sawit diikat oleh bentonit dan menyebabkan minyak yang dihasilkan warnanya menjadi lebih pucat atau Jernih.

Diduga bahwa bersamaan dengan warna tersebut terikat pula karoten dari minyak sawit. Percobaan Naibaho (1983),

persen karoten yang terdapat dalam minyak sawit kasar.

,Selanjutnya dinyatakan pula bahwa hasil tersebut akan

lebih baik apabila efisienai ekstraksi ditingkatkan.

Selama ini bentonit dari proses pemucatan minyak

eawit tidak dimanfaatkan malah dibuang begitu saja. Me-

nurut Karyadi (1989) dalam proses pemucatan kandungan

a-karoten dari minyak sawit tersebut terbuang menjadi lim-

bah

.

Bagi ternak unggas khususnya ayam petelur, P-karoten

merupakan suatu zat makanan yang cukup penting karena

selain mampu meningkatkan produksi telur Juga dapat

meningkatkan daya reproduksi ternak tersebut. Lubis

(1977) melaporkan bahwa penambahan camphvl yellow yaitu sejenis karoten aintetik sebanyak 8 gram per 100 kg ran-

sum menunjukkan peningkatan produksi telur yang nyata dan

warna kuning telur yang sangat nyata pada ternak ayam.

S e l m u t n y a Wah ju ( 1985 ) mengemukakan bahwa vitamin A

dibutuhkan ternak ayam untuk pertumbuhan, reproduksi,

penglihatan dan menjaga kelangsungan hidup selaput epitel

pada jar ingan

.

Peluang untuk memperoleh i3-karoten yang terkandung

dalam adsorben bentonit pada proses pemucatan minyak sa-

wit kasar adalah cukup besar, namun sampai sejauh mana

kemungkinan pemanfaatan dan pengaruhnya terhadap ayam

3

Tujuan penelitian ini adalah:

e,

untuk meng-ekstrak karotenoid, dari minyak sawit kasar dan menggu-

nakannya dalam ransum ayam petelur sebagai sumber vitamin

A;

kedua,

untuk mengetahui pengaruh penggunaan tingkatj3-karoten dari eketrak karotenoid minyak sawit kasar

terhadap produksi dan reproduksi ayam petelur khuausnya

TINJAUAN PUSTAKA

Prospek Produlmi Xinyak Sawit di Indonesia

Di Indonesia tanaman ke lapa sawit ( E l a e i s guineensf s

Jacq.) merupakan salah satu tanaman yang sangat penting

dewasa ini karena sebagai sumber minyak nabati, digunakan

secara luae dalam berbagai industri (Loebia dan Tobing,

1988 )

.

Tanaman kelapa sawit pertama kali dimaeukkan ke In-

doneeia oleh bangsa Belanda pada tahun 1848, namun perke-

bunan kelapa sawit baru dimulai tahun 1911 dengan lokaei perkebunannya di pulau Sumatera meliputi daerah Aaahan d m

Aceh Timur. Pada tahun 1925 luas perkebunan kelapa sawit

di Sumatera telah mencapai 32 000 hektar dan pada tahun

1932 meningkat menjadi 92 300 hektar, tapi pada zaman

penjajahan Jepang perkembangan perkebunan kelapa sawit

terhenti sama sekali (Setyamidjaja, 1991). Setelah Indo-

nesia melaksanakan pembangunan lima tahun (Pelita), per-

kembangan perluasan perkebunan kelapa sawit maju pesat.

Karyadi (1989) menyatakan bahwa luae areal perkebunan

kelapa sawit pada tahun 1989 sekitar 791 000 hektar dan

akan diperluas menjadi 1 381 000 hektar pada akhir Pelita

v.

Sejalan dengan pertambahan luas areal tanaman, maka

produksi minyak sawit pun terus meningkat. Perkembangan

produksi minyak sawit dunia dari tahun 1970 sampai 1980

diperlihatkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Produksi Minyak Sawit Indonesia Dibandingkan dengan Produksi Dunia*

Produksi minyak sawit

Tahun

...

Indonesia Dunia

...

ribuan ton...

* ) Balai Penelitian Perkebunan Medan (BPPM), 1981

Produksi minyak sawit tahun 1990 diperkirakan 2 . 5

juta ton dan akan dipacu menjadi 4.01 juta ton pada akhir

Pelita V (Hermana dan Mahmud, 1989; Karyadi, 1989).

Minyak sawit yang diperoleh aebagai hasil ekstraksi

[image:113.566.48.502.21.591.2](CPO) yang terdiri dari minyak serta sedikit kandungan

air dan serat halus (Cornelius, 1983; Naibaho, 1988).

Minyak tersebut belum dapat digunakan langsung sebagai

bahan pangan maupun non pangan dan perlu dilakukan proses

pengolahan lanjutan,

Hartley (1977) menyatakan bahwa pembentukan minyak

dalam tandan telah berlangsung sejak tandan berumur tiga

bulan dan berakhir bila buah telah matang. Kemudian di-

lanjutkan dengan proses hidrolisis yang menghasilkan asam

lemak bebas

(ALB)

seperti yang terlihat pada reaksi ber-ikut ini.

I

0,H - C - O - ' c - R 1 H - C - O H

I

R1 COOHI

o+c

-

R2 + HOH

---

H - C - 0 - >

H

-

CI

-

OH+

R2 COOHI

O\ <---H-C-O-'c-R3 H - C - O H

I

R3 COOHI

I

H

Lemak

H

Gliserol ALB

Kadar ALB minyak sawit ditentukan oleh kualitas tan-

dan pada saat panen dan penanganannya pada pasca panen

termasuk transportasi dan pengolahan. Naibaho (1988) me-

laporkan bahwa proses hidrolisis berlangsung lebih cepat

pada buah yang mengalami kelukaan atau yang telah lepas

dari tandannya. Selain itu kerusakan mutu buah setelah

petik harus segera dikirim ke tempat pengolahan karena buah yang dibiarkan bermalam dapat mengakibatkan terjadi- nya peningkatan kadar ALB. Menurut Loncin, Jacobsberg dan Evrard (1970), peningkatan kadar ALB selama pengolah- an dan traneportasi umumnya disebabkan karena adanya pro- ses autokatalitik yang dapat dipercepat oleh energi pa- nas

.

Devendra (1977) menyatakan bahwa sebagai sumber le- mak atau energi, minyak sawit mempunyai nilai kecernaan sebesar 8 5 - 4 persen yaitu setara dengan suplai energi se- banyak 8030.40 kkal/kg.

Menurut Sundram (1989), komponen asam lemak minyak sawit yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh mempunyai perbandingan yang seimbang. Selanjutnya Ong (1991) menyatakan bahwa asam lemak jenuh minyak sawit terdiri dari aeam palmitat 44 persen dan atearat 5 per- sen, sedangkan asam lemak tidak jenuh terdiri dari asam oleat 39 persen dan linoleat 10 persen. Selain itu dite- mukan pula asam lemak miriatat dalam jumlah yang sangat kecil (Chong, Wang, Hoh dan Ooi, 1991).

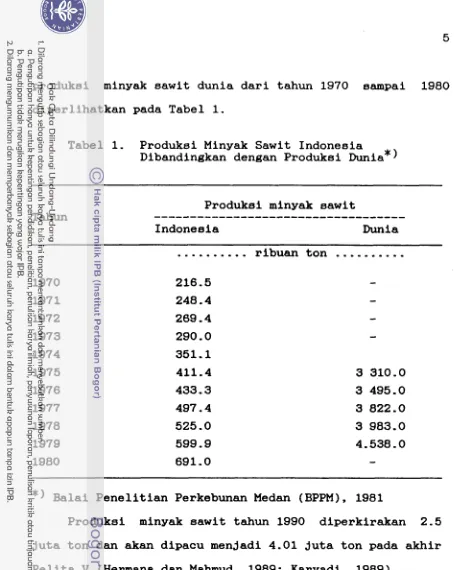

Bila dibandingkan dengan minyak nabati lainnya, mi-

nyak sawit mempunyai keunikan tersendiri karena adanya kandungan karoten (Tabel 2). Kandungan karoten minyak sawit sangat tinggi terutarna dalam minyak sawit kasar dan bervariasi antara 500

-

1 000 ppm (Hartley, 1977; de WittTabel 2. Komposisi Minyak Sawit Dibandingkan dengan Minyak Nabati Lain (de Witt dan Chong, 1988)

Komponen Minyak Minyak Minyak Minyak

dalam minyak sawit kelapa

3

agung kedelaiKaroten (ppm) 800

-

-

-

Vitamin E (ppm)

642 11

-

tokoferol 782 958-

tokotrienol 530 25-

-

Asam lemak ( X )

-

jenuh 50 94 16 14-

tak jenuh 49 5.9 83 85Kolesterol (ppm) 18 14 50 28

Di antara komponen karotenoid dalam minyak eawit

didapati D-karoten sebagai komponen dengan jumlah terba-

nyak dibandingkan dengan karotenoid lainn~ra (Tabel 3).

Tabel 3. Frakai Karotenoid Minyak Sawit (Maclellan, 1983)

-

Komponen Jumlah

a- karoten

D-

karoten5- karoten

[image:116.564.48.499.32.757.2]Selain sebagai sumber lemak dan kaya akan karoten,

minyak sawit juga mengandung vitamin E yang cukup tinggi

seperti tokoferol dan tokotrienol (de Witt dan Chong,

1988; Sundram, 1989). Selanjutnya Packer (1991) menya-

takan bahwa tokoferol di dalam minyak dapat berfungsi se-

bagai antioksidan sehingga minyak dan karoten yang ter-

kandung di dalamnya dapat terlindung dari okaidaei.

Naibaho (1988) melaporkan bahwa ditemukan logam se-

perti besi dan tembaga di dalam minyak sawit. Logam ter-

sebut dapat berperan sebagai prooksidan yang dapat mem-

percepat terjadinya proses autoksidasi. Oleh sebab itu

dalam minyak sawit diusahakan agar jumlah maksimum logam

besi dan tembaga masing-masing 5 ppm dan 0 . 5 ppm.

Akhir-akhir ini minyak sawit sernakin terkenal karena

sebagai bahan yang kaya akan B-karoten (provitamin A) dan

kaya akan vitamin E, banyak dibicarakan oleh pakar kese-

hatan sebagai bahan yang dapat digunakan untuk menghambat

penyakit kanker dan mengurangi peluang terjadinya trombo-

sis pada manusia (Muhilal, 1987; Chong, 1988; Sundram,

1989; Naibaho, 1991).

Hingga dewasa ini, minyak sawit sebagai sumber lemak

atau energi telah digunakan untuk berbagai keperluan an-

tara lain untuk keperluan konaumei manusia aerta sebagai

dibuktikan oleh kelompok peneliti Institut Riaet Minyak Sawit Malaysia adalah menjadikan minyak sawit sebagai ba- han bakar kendaraan bermotor. Penggunaan 1 liter bahan bakar sawit bisa menempuh jarak 12 km (Kompaa, Oktober

1990 )

.

Berbagai potensi minyak sawit telah dimanfaatkan bagi kepentingan manusia. Berbeda dengan ternak, pemanfaatan minyak sawit masih terbatas sebagai sumber energi di dalam ransum (Devendra, 1977; Arifin, 1986). sedangkan informasi mengenai pemanfaatannya sebagai sumber karoten maupun sumber vitamin

E

masih sangat kurang.Karotenoid adalah segolongan zat yang mempunyai ben- tuk senyawa hidrokarbon (Cqo) dengan struktur dasar tetra terpenoid (Goodwin, 1976). Menurut Winarno (1988), karo- tenoid atau turunannya merupakan senyawa hidrokarbon yang terdiri dari beberapa unit isopren (suatu diena) seperti yang terlihat berikut ini.

CH2

=

C-

C=

CHzI

( isopren)11

Menurut Meyer (1966), karotenoid dibagi atas empat

golongan yaitu: (1) karotenoid hidrokarbon, C40H56 se-

perti a, Q,V-karoten dan likopen; (2) xantofil dan de-

rivat karoten yang mengandung oksigen dan hidroksil anta-

ra lain kriptosantin, CqOH550H dan lutein, CqoH5q(OH)2;

(3) asam karotenoid yaitu derivat karotenoid yang mengan-

dung gugusan karboksil; (4) ester xantofil asam lemak.

Olson (1986) melaporkan bahwa lebih dari 400 karo-

tenoid terdapat di alam namun hanya sekitar 50 karotenoid

yang aktif sebagai provitamin A- Senyawa provitamin A

yang pertama kali ditemukan orang adalah a, D, 7

,

-

neoD-karoten dan kriptosantin (Ewing, 1963). Dari jenis ter-

sebut P-karoten merupakan karotenoid terpenting karena

f3-karoten mempunyai aktivitas vitamin

A

yang terbesar danpaling banyak ditemukan di alam dibandingkan dengan karo-

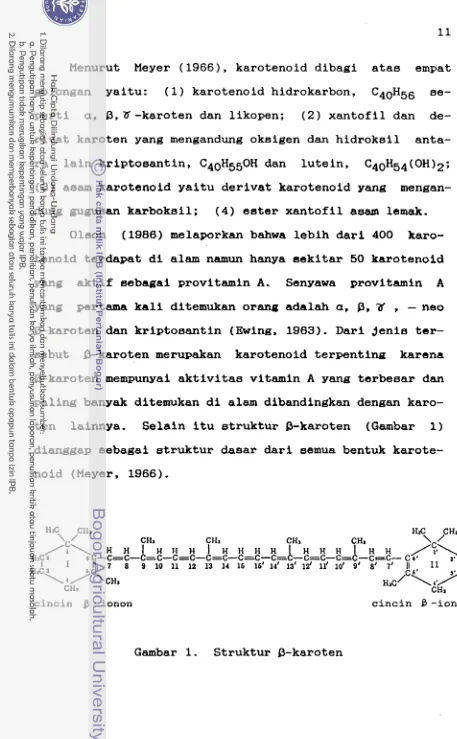

ten lainnya. Selain itu struktur D-karoten (Gambar 1)

dianggap sebagai struktur dasar dari semua bentuk karote-

noid (Meyer, 1966)-

cincin 0 - i o n o n c i n c i n B - i o n o n

[image:119.564.46.503.29.768.2]Winarno (1988) menyatakan bahwa P-karoten merupakan molekul yang simetrik, artinya separuh bagian kiri meru- pakan bayangan cermin dari separuh bagian kanannya. Di-

nyatakan pula bahwa a-karoten mempunyai molekul yang se- rupa dengan likopen sedangkan perbedaannya terletak pada cincin karbon. Menurut Bauernfeind (1981), tidak eemua karoten berbentuk simetrik, misalnya dan B-karoten mem- punyai cincin terminal yang tidak eama.

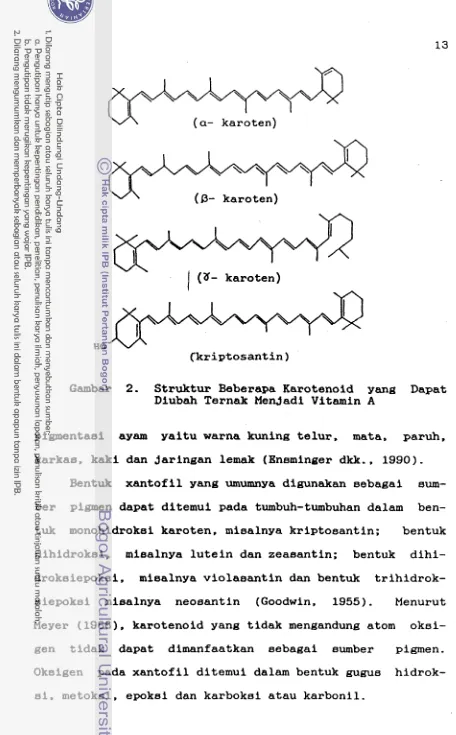

Salah satu sumber vitamin A dalam ransurn ternak ada- lah karotenoid. Parakkaei (1983) menyatakan bahwa bebe- rapa bentuk karotenoid berikut ini (Gambar 2) dapat di- ubah oleh ternak menjadi vitamin

A

aktif. Selanjutnya dinyatakan pula bahwa karotenoid tersebut mempunyai ak- tivitas biologia yang sama setelah dipecah oleh enzim hi- drolisia di dalam usua ternak.Selain berperan sebagai precursor vitamin

A

karo- tenoid juga mempunyai peran sebagai sumber pigmen, misal- nya fraksi xantofil. Meyer (1966) menyatakan bahwa xan- tofil merupakan karotenoid yang mengandung gugus hidrok- sil sedangkan Winarno (1988) menyatakan bahwa xantofil adalah turunan karoten yang mengandung oksigen. Menurut Bauernfeind (1981), xantofil merupakan suatu senyawa ki- miawi vitamin A yang tidak aktif tapi mempunyai hubungan yang erat dengan provitamin A. Senyawa dimaksud ter- utama lutein dan zeasantin bersama-sama provitamin A( a- karoten)

1

( 3 - karoten)(kriptosantin)

Gambar 2. Struktur Beberapa Karotenoid yang Dapat

Diubah Ternalt Menjadi Vitamin A

pigmentaai ayam yaitu warna kuning telur, mata, paruh,

karkae, kaki dan jaringan lemak (Ensminger dkk., 1990).

Bentuk xantofil yang umumnya digunakan sebagai sum-

ber pigmen dapat ditemui pada tumbuh-tumbuhan dalam ben-

tuk monohidroksi karoten, misalnya kriptosantin; bentuk

dihidrokei, miealnya lutein dan zeasantin; bentuk dihi-

droksiepoksi, misalnya violasantin dan bentuk trihidrok-

siepokai misalnya neosantin (Goodwin, 1955). Menurut

Meyer (1966), karotenoid yang tidak mengandung atom oksi-

gen tidak dapat dimanfaatkan sebagai sumber pigmen.

Oksigen pada xantofil ditemui dalam bentuk gugus hidrok-

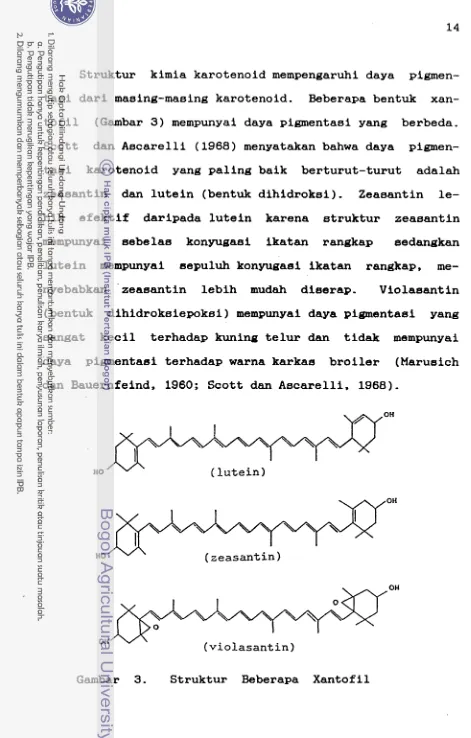

[image:121.572.41.497.32.767.2]Struktur kimia karotenoid mempengaruhi daya pigmen-

tasi dari masing-masing karotenoid. Beberapa bentuk xan-

tofil (Gambar 3) mempunyai daya pigmentasi yang berbeda.

Scott dan Ascarelli (1968) menyatakan bahwa daya pigmen-

taei karotenoid yang paling baik berturut-turut adalah

zeasantin dan lutein (bentuk dihidroksi), Zeasantin le-

bih efektif daripada lutein karena struktur zeasantin

mempunyai sebelae konyugasi ikatan rangkap sedangkan

lutein mempunyai sepuluh konyugasi ikatan rangkap, me-

nyebabkan zeasantin lebih mudah diserap. Violasantin

(bentuk dihidroksiepoksi) mempunyai daya pigmentasi yang

sangat kecil terhadap kuning telur dan tidak rnempunyai

daya pigmentasi terhadap warna karkae broiler (Marusich

dan Bauernfeind, 1960; Scott dan Ascarelli, 1968).

OH

HO (zeasantin)

OH

( v i o l a s a n t i n )

[image:122.564.38.509.29.767.2]Sifat Karotenoid

Karotenoid memiliki beberapa sifat fisika dan kimia sebagai berikut:

Senyawa karotenoid merupakan kelompok pigmen yang larut dalam lemak dan pelarut lemak seperti khloroform, benzen, petroleum eter, aseton, heksan, karbon disulfid, namun tidak larut dalam air, etanol dan .metan01 dingin

(Meyer

,

1966 ).

Karotenoid tidak stabil pada suhu tinggi, namun le- bih tahan terhadap panas apabila dalam keadaan tanpa uda- ra (Goodwin, 1976). Perlakuan pemanasan akan mengurangi warna pigmen terutama pada xantofil yang bersifat thermo- labil (Livingetone, Knowles dan Kohler, 1968). Menurut Bauernfeind (1981) pemanasan pada suhu 60°c belum menim- bulkan kerusakan terhadap karoten sedangkan RadJagopal

dan Mudambi (1978) menyatakan bahwa pemanasan pada suhu 1 4 5 ~ ~ selama 15 menit menyebabkan penurunan P-karoten mi- nyak sawit sebesar 99,5 persen.

Selain itu sifat fisika lain yang penting dari karo- tenoid adalah kemampuan atau daya absorbsi cahaya yang dapat dideteksi dengan spektrofotometer pada panjang ge- lombang absorbsi maksimum ( A ) yang berkisar antara 300

-

yang lebih kecil. Selain itu Moss dan Weedon (1976) mengemukakan bahwa bertambah dan berkurangnya ikatan rangkap konyugasi akan menambah dan mengurangi panjang gelombang absorbsi maksimum. Menurut Bauernfeind (1981), jenis pelarut yang digunakan dapat pula mempengaruhi ke- dudukan absorbsi maksimum, misalnya absorbsi maksimum $3- karoten dalam pelarut benzen adalah 482

-

486 nm,. se- dangkan dalam pelarut petroleum adalah 480-

484 nm. Menurut Goodwin (1976) ditinjau dari sifat kimianya ka- rotenoid memiliki sifat yang peka terhadap asam (pH ren- dah) yaitu sekitar pH 3,7-

4,2. Selanjutnya dinyatakan pula bahwa pada suasana pH rendah karotenoid akan mengala- mi iaomerasi cia-trans dan isomerasi gugue epokai yaitu isomerasi 5,6 epokai menjadi 5 , 8 epokai furanoid. Salah satu sifat kimia karotenoid yang penting adalah mudah mengalami oksidasi bila bereaksi dengan okaigen atau peroksida. Menurut Goodwin (1976). kecepatan reaksi tarsebut dipengaruhi oleh cahaya terutama cahaya matahari langsung dan sinar ultra ungu. Disamping itu adanya antioksidan Juga turut mempengaruhi kecepatan reaksi(Lunberg, 1961).

Antioksidan yang umumnya digunakan untuk menghambat oksidasi adalah senyawa fenolat atau eenyawa amin aroma- tik. Menurut Lindeay (1985) salah satu jenie antioksidan fenolat yang cukup efektif dan banyak digunakan dalam bahan makanan adalah Butylated hy.droxytoluene (BHT).

Autoksidaei merupakan rangkaian reaksi yang meliputi beberapa tahap yaitu: (1) tahap inisiasi merupakan tahap terbentuknya radikal bebas; (2) tahap propagasi, pada tahap ini terdadi pengikatan radikal bebas oleh molekul oksigen dan terbentuk peroksi-radikal y a w kemudian be- reaksi dengan molekul lainnya seperti asam lemak dan ter- bentuk lagi radikal yang baru; (3) tahap terminasi me- rupakan tahap berhentinya reaksi oksidasi karena adanya faktor penghambat seperti antioksidan (Branen, 1975).

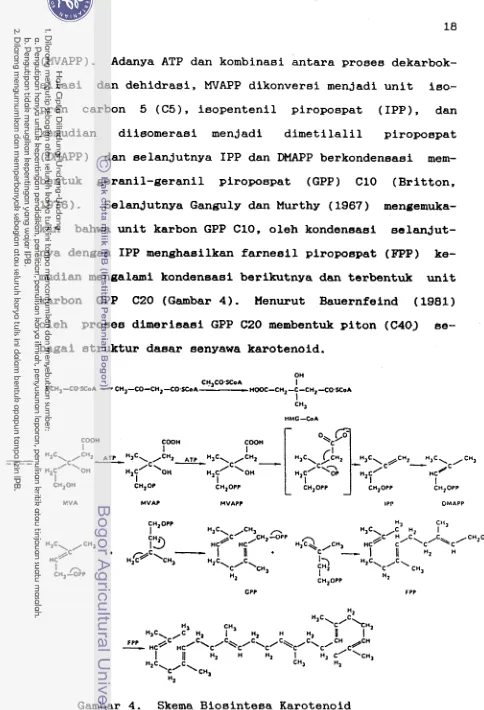

Bauernfeind (1981) mengemukakan bahwa asetat diduga sebagai senyawa awal pada biosintesa karotenoid. Dua

(MVAPP). Adanya ATP dan kombinasi antara proses dekarbok- silasi dan dehidraai, MVAPP dikonversi menjadi unit iso.-

pren carbon 5 (C5), isopentenil piropospat (IPP), dan

kemudian diisomerasi menjadi dimetilalil piropospat

(DMAPP) dan selanjutnya IPP dan DMAPP berkondensasi mem-

bentuk geranil-geranil piropospat (GPP) C10 (Britton,

1976). Selanjutnya Ganguly dan Murthy (1967) mengemuka-

kan bahwa unit karbon GPP C10, oleh kondensasi selanjut-

nya dengan IPP menghasilkan farneeil piropospat (FPP) ke-

mudian mengalami kondensasi berikutnya dan terbentuk unit

karbon GPP C20 (Gambar 4). Menurut Bauernfeind (1981)

oleh proses dimerisasi GPP C20 membentuk piton (C40$ se- bagai atruktur daear senyawa karotenoid.

COOH

I

-

----

CHaOPP C H 7 0 P P I

U V A MVAP M V A P P IPP OMAPP

CPP FPP

FPP HC//C- n C / C \ C / C \ \ C / C \ C / C \ \ C ~ C ~ C ~ C H C ~ C n

-

I ItH a n, I n, c' 'cn,

n 2 C \ - / C \ CH) *l

[image:126.566.41.525.33.743.2]Perubahan Karoten Menjadi Vitamin A

Semua ternak memerlukan vitamin

A

dan salah satusumber utama vitamin A bagi ternak adalah karotenoid.

Ensminger dkk. (1990) mengemukakan bahwa karotenoid di-

sintesis oleh tanaman, dan ternak memperolehnya lewat ma-

kanan kemudian di dalam tubuh diubah menjadi vitamin A

aktif.

McDonald, Edwards dan Greenhalgh (1988) menyatakan

bahwa vitamin A (C20H290H) dikenal secara kirnia sebagai

retinol dan mempunyai rumus struktur sebagai berikut:

Vitamin

A

(bentuk all trans)Menurut Winarno (1988) vitamin A terdapat dalam be-

berapa bentuk yaitu: vitamin A alkohol (retinol), vitamin

A aldehida (retinal), vitamin

A

asam (aaam retinoat) danvitamin A eater (ester retinil).

Wahju (1985) menyatakan bahwa retinol, retinal, asam

retinoat dan beberapa dari stereoisomernya mempunyai

Menurut De Luca (1978), retinol berperan dalam mem- pertahankan integritas jaringan epitel. Selanjutnya di- kemukakan pula bahwa retinal lebih berperan dalam fungai penglihatan dan merupakan komponen aktif yang terikat oleh protein (opein). Kompleka retinal

-

opein akan membentuk rodopain. Apabila cahaya jatuh pada retina mata, maka rodopeinakan

peaah lagi menjadi retinal dan opain. Dalam keadaan normal pembentukan dan pemecahan rodopain terjadi seimbang. Selain itu Bauernfeihd (1981) menyatakan bahwaasam retinoat berperan dalam pertumbuhan. Tikua yang diberi aaam retinoat menghasilkan pertumbuhan yang baik. Dikemukakan pula bahwa ternak ayam yang diberi asam reti- noat menunjukkan produksi telur yang normal, pertumbuhan yang baik dan perbaikan tinglrat fertilitaa telur.

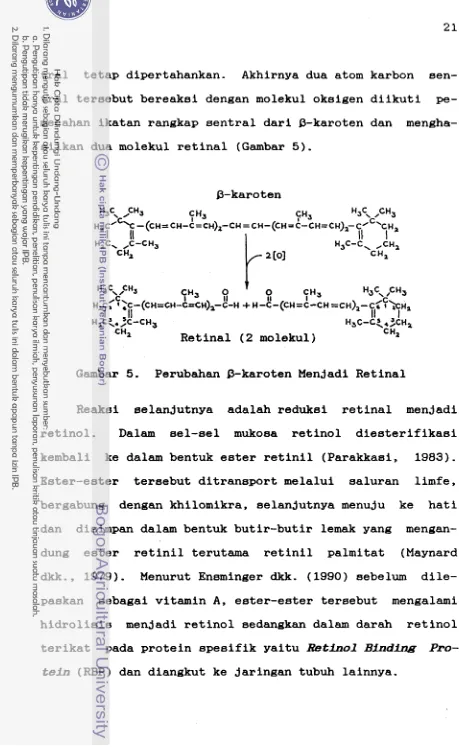

Perubahan karoten menjadi vitamin

A

terjadi dalam beberapa tahap antara lain pemecahan P-karoten dan provi- tamin A laimya menjadi retinal, dan redukai retinal men- jadi retinol (Maynard, Looali, Hintz dan Warner, 1979).tral tetap dipertahankan. Akhirnya dua atom karbon sen-

tral tersebut bereaksi dengan molekul oksigen diikuti pe-

mecahan ikatan rangkap sentral dari D-karoten d m mengha-

eilkan dua molekul retinal (Gambar 5).

D-karoten

H3C. ,'=%

y

HaI"%

HsC, /CH3C

H,c~CL-(CH=CH-C=CH~~-CH=CH-(CH=C-CH=CW~~-C~

\CH,I II

H,C, ,C-CH, H3C-C, I\ ,CH2 I

CH2 c'4,

HaC, ,=Ha

c

R

P

7 ~ 3 Ha=, 0 c ,CH3H c0 1:~-(CH=CH-C=CH)~-C-H

+

H -c-(CH=C-CH=cHX-~~.

I XH,'I' II

H~c<.:c-cH~ n,c-c<,:cn, I

C H ~ Retinal ( 2 molekul) CH2

Gambar 5. Perubahan B-karoten Menjadi Retinal

Reaksi selan jutnya adalah reduksi retinal men jadi

retinol. Dalam sel-sel mukosa retinol diesterifikasi

kembali ke dalam bentuk ester retinil (Parakkasi, 1983).

Ester-ester tersebut ditransport melalui saluran limfe,

bergabung dengan khilomikra, selanjutnya menuju ke hati

dan disimpan dalam bentuk butir-butir lemak yang mengan-

dung ester retinil terutama retinil palmitat (Maynard

dkk., 1979). Menurut Ensminger dkk. (1990) sebelum dile-

paskan sebagai vitamin A, ester-ester tereebut mengalami

hidrolisis menjadi retinol sedangkan dalam darah retinol

terikat pada protein spesifik yaitu R e t i n o l Binding Pro-

[image:129.568.43.502.35.782.2]Winarno (1988) menyatakan bahwa tidak semua karoten yang

diabsorbsi akan diubah menjadi vitamin A. Menurut

Parakkasi (1983) menyatakan bahwa faktor-faktor yang tu-

rut mempengaruhi keadaan tersebut antara lain konversi

yang tidak sempurna dan pemecahan D-karoten pada resksi

dioksigenaae yang kurang efisien. Pada ternak unggaa,

tingkat konversi karoten menjadi vitamin A sekitar 40

sampai 60 persen (Anggorodi, 1985).

Bauernfeind (1981) mengemukakan bahwa nilai vitamin

A

dinyatakan dengan International U h i t ( IU) atau SatuanInternasional (SI). Lebih lanjut dinyatakan pula bahwa

1 ug p-karoten ekivalen dengan 1.66 IU vitamin A dan 1 ug

retinol ekivalen dengan 3.33 IU vitamin A.

Respon~ T e d terhadap Karotenoid dan V i t a m i n A

Kebutuhan vitamin

A

bagi ternak ayam telah direko-mendasikan oleh National Research Council

=

NRC (1984),yaitu sebesar 4000 IU/kg ransum baik untuk ayam petelur

maupun ayam bibit, sedangkan Roche (1987) merekomendaai-

kan kebutuhan vitamin A untuk ayam petelur dan ayam bibit

masing-masing 6000 IU dan 9000 IU/kg ransum.

Shellenberger, Parrish dan Sanford (1960) mengemuka-

kan bahwa total konsumsi vitamin A pada ternak ayam akan

meningkat dengan bertambahnya tingkat vitamin A dalam

ransum. Dinyatakan pula oleh Tillman, Hartadi, Reksoha-

hewan yang mendapat ranswn kurang vitamin A, tidak mem-

punyai napsu makan, tetapi peranan vitamin A dalam ha1 ini tidak jelaa. Menurut Wahju (1985), pada ayam dewaea yang difisiensi vitamin A didapati keruaakan dalam saluran makanan bagian atas dan biasanya terbataa pada kelenjar mukoea dan salurannya. Bpitel mukosa diganti oleh epitel bertanduk dan bersisik yang menutupi saluran kelen3ar mukosa (Wahju, 1985 dan Anggorodi, 1985). Selain itu ditemukan pula nanah berwarna putih pada kerongkongan yang menyebar ke tembolok. Beberapa peneliti menduga bahwa hilangnya napsu makan pada ternak yang mendapat ranaum dengan vitamin A rendah karena terjadi keratiniaaai dari eimpul-eimpul syaraf raaa dan mengecilnya jaringan kelen- jar pendamping simpul cita raea tersebut (Tillman dkk.,

1983).

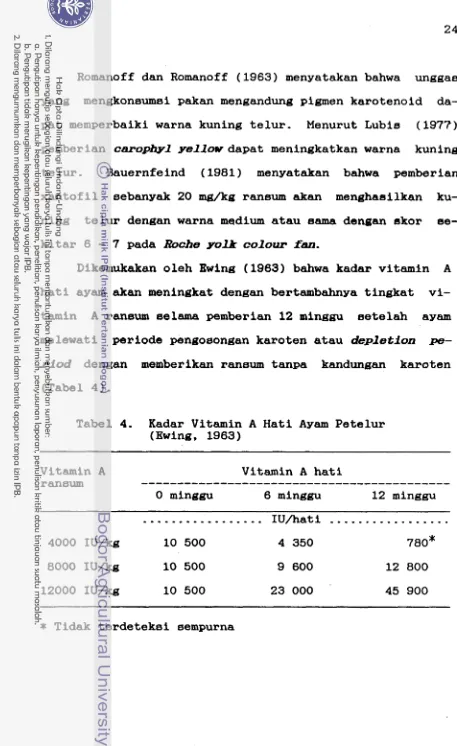

Romanoff dan Romanoff (1963) menyatakan bahwa unggas

yang mengkonsumsi pakan mengandung pigmen karotenoid da-

pat memperbaiki warna kuning telur. Menurut Lubis (1977)

pemberian carophyl yellow dapat meningkatkan warna kuning

telur. Bauernfeind (1981) menyatakan bahwa pemberian

xantofil sebanyak 20 mg/kg ransum akan menghaailkan ku-

ning telur dengan warna medium atau aama dengan ekor 80-

kitar 6

-

7 pada Roche yolk colour fan.Dikemukakan oleh Ewing (1963) bahwa kadar vitamin A

hati ayam akan meningkat dengan bertambahnya tingkat vi-

tamin A ransum selama pemberian 12 minggu setelah ayam

melewati periode pengosongan karoten atau depletion pe-

riod dengan memberikan raneum tanpa kandungan karoten

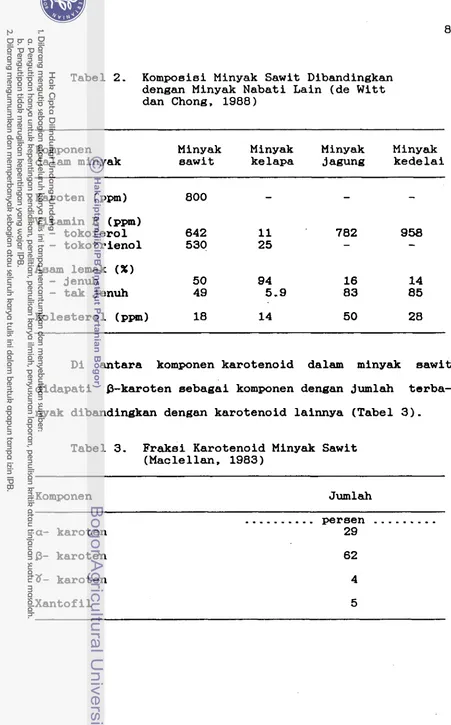

Tabel 4. Kadar Vitamin A Hati Ayam Petelur

(Ewing

,

1963 )Vitamin A Vitamin A hati

ransum

...

0 minggu 6 minggu 12 minggu

[image:132.568.41.498.27.773.2]Scott (1976) mengemukakan bahwa vitamin A kuning te-

lur akan meningkat dengan bertambahnya tingkat vitamin A

dalam ransum. Selanjutnya dinyatakan pula bahwa ransum

dengan tingkat vitamin A berturut-turut: 1760 IU, 2640 IU,

3520 IU, 4400 IU, 11000 IU dan 22000 IU/kg ransum mengha-

silkan vitamin A dalam kuning telur berturut-turut eebeear

90 IU, 370 IU, 420 IU, 630 IU, 1270 IU, dan 1630 It)/100

gram. Sirait (1986) menyatakan bahwa telur ayam mengan-

dung vitamin

A

sebesar 2000 IU/100 gram kuning telur.Ge jala keracunan vitamin A akan nampak pada ayam

apabila tingkat vitamin

A

ranswn mencapai 2.6 juta I U D g(Agriculture Research Cbuncil

=

ARC, 1975).Pada ternak ayam keracunan vitamin

A

menyebabkan bo-bot badan menurun, napsu makan menurun, pelupuk mata mem-

bengkak, peradangan di sekitar hidung dan mulut serta da-

pat menyebabkan kematian. Wahju (1985) menyatakan bahwa

retinol dan esternya tidak beracun untuk ayam dan hewan

lainnya pada tingkat 1 juta aampai 1.5 juta IU/kg ransum.

Kemampuan reproduksi ayam rnenurun bila ransum yang

diberikan kekurangan vitamin A. Menurut Wahju (1985) ayam

yang mengalami kekurangan vitamin A menyebabkan fertilitae

dan daya tetas telur rendah.

Ditemukan pula pada tikus yang mengalami defisiensi

vitamin A, kemampuan reproduksinya rendah. Keadaan ter-

sebut dapat disebabkan karena dalam prosea copulasi,

spermatozoa tidak mampu mencapai sel telur akibat adanya

McDonald dkk. (1988) mengemukakan bahwa pada kam-

bing, domba dan babi yang mengalami defiaiensi vitamin A,

diperoleh anak yang dilahirkan lemah dan dapat menyebab-

kan kematian. Menurut Bauernfeind (1981) pada ternak

sapi, a-karoten mempunyai peran yang apesifik terhadap

fertilitas. Makin tinggi tingkat konsumsi D-karoten

menghaeilkan fertilitas yang lebih baik. Dinyatakan pula

bahwa sapi yang mengalami defisiensi vitamin

A

menyebab-kan kemampuan reproduksi menurun. Hal tersebut diaebab-

kan karena terjadi proses keratinisasi pada epitel sa-

luran reproduksi (Tillman dkk., 1983).

Struktur dan golspoaisi Bentonit

Bentonit adalah suatu nama yang diberikan untuk

berbagai produk tanah liat yang tersusun dari mineral

montmorilonit (85

-

90 persen) sebagai mineral utama yangdihasilkan oleh adanya pelapukan debu vulkanik (Kirk-

Othmer 1949 dan Djumarman, 1977)-

Komposisi montmorilonit tidak selalu sama untuk se-

tiap produk bentonit akibatnya karakteristik bentonitpun

bervariasi dari satu produk ke produk lainnya (Kirk-0th-

mer, 1964). Menurut Hauser dan Beau (1946) komposisi

tanah liat montmorilonit yang diperdagangkan tidak selalu

sama tergantung jenis mineral dan asalnya. Perbandingan

mineral utamanya yaitu A1 dan Si selalu berbeda akan te-

Kirk-Othmer (1964) menyatakan bahwa lapisan unit da- sar struktur tanah liat montmorilonit terdiri dari tiga lempengan yaitu satu lempengan oktahedral hidrargilit, yang berada di antara dua lempengan tetrahedral silikon dan oksigen. Secara teori atruktur tanah liat montmori- lonit ditunjukkan dengan rumus (OH)4SigAlqOZ0.xHZ0 (tanpa subtitusi mineral lainnya), walaupun sesungguhnya subti- tusi selalu terjadi. Dinyatakan pula bahwa mineral A1 dan

P dapat mengaubtitusi silikon pada lempengan tetrahedral, sedangkan Mg, Fe, Zn dan Ni dapat mengsubtitusi Aluminium pada lempengan oktahedral.

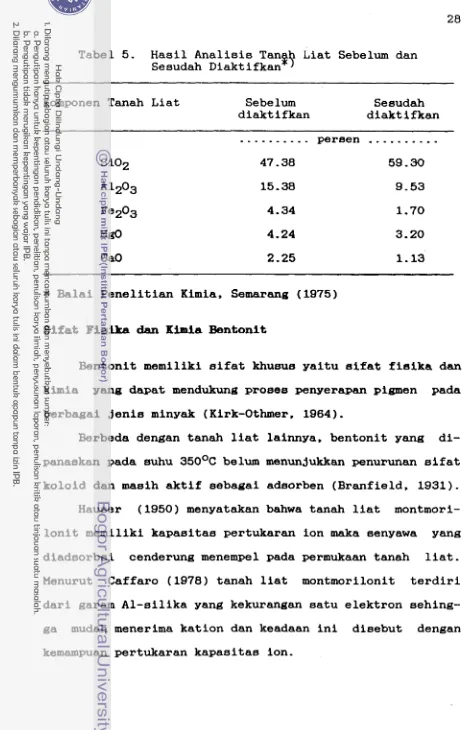

Tabel 5 , Hasil Analisis Tan Liat Sebelum dan Seaudah Diaktifkan

Komponen Tanah Liat Sebe lum Seaudah

diaktifkan diaktifkan

sio2

A1203

Fe203

M e O

CaO

...-....

pereen...

47.38 59.30

15.38 9.53

4.34 1.70

4.24 3.20

2.25 1.13

*

Balai Penelitian Kimia, Semarang (1975)Sifat Fieika dan Kimia Bentonit

Bentonit memiliki sifat khusus yaitu sifat fiaika dan

kimia yang dapat mendukung proaes penyerapan pigmen pada

berbagai jenis minyak (Kirk-Othmer, 1964).

Berbeda dengan tanah liat lainnya, bentonit yang di-

panaakan pada auhu 3 5 0 ~ ~ belum raenun3ukkan penurunan sifat

koloid dan masih aktif sebagai adsorben (Branfield, 1931).

Hauaer (1950) menyatakan bahwa tanah liat montmori-

lonit memiliki kapasitae pertukaran ion maka senyawa yang

diadsorbsi cenderung menempel pada permukaan tanah liat.

Menurut Caffaro (1978) tanah liat montmorilonit terdiri

dari garam Al-silika yang kekurangan satu elektron aehing-

ga mudah menerima kation dan keadaan ini dieebut dengan

[image:136.572.42.504.40.770.2]Menurut Hauser (1950), tanah liat bersifat organo-

filik. Haeil percobaan pada tanah liat yang digunakan

untuk mengadsorbsi amin menunjukkan bahwa terjadi pende-

nuhan permukaan tanah liat oleh amin. Mekanisme tersebut

dijelaekan sebagai akibat adanya perpindahan elektron pada

kulit luar nitrogen dan terikat pada permukaan adsorben

sehingga terjadi penjenuhan.

Minyak eawit dengan pigmen kuning kemerahan kurang

disenangi konsumen, oleh sebab itu perlu diberi perlakuan

terlebih dahulu yaitu dengan proses pemucatan untuk meng-

hilangkan pigmen yang tidak dikehendaki tereebut.

Menurut Syameulbahri, Pange, Lateng dan Radjab (1980)

dalam proses pemucatan minyak digunakan bentonit atau

karbon aktif sebagai adsorben tapi khusus untuk minyak

sawit karena warnanya yang pekat digunakan bentonit.

Dalam prosee pemucatan bentonit akan menyerap unsur-unsur

pigmen termasuk karotenoid.

Birdsall (1975) mengemukakan bahwa karotenoid memi-

liki eifat proton aseptor sehingga cenderung menarik ka-

tion dari luar. Tanah liat yang diasamkan mengandung ion

H yang menempel pada permukaan lempengan tanah sehingga

memungkinkan adanya suatu ikatan dengan karoten yang ber-

Beberapa faktor berikut ini turut mempengaruhi daya adsorbsi dari adsorben. Menurut Norris (1964) komposisi mineral dan luas permukaan partikel adsorben mempengaruhi daya adsorbsi. Dinyatakan pula bahwa bentonit memiliki daya adsorbsi yang lebih baik daripada karbon aktif. Se- lain itu Loncin dan Jacobsberg (1965) menyatakan bahwa semakin halus ukuran partikel semakin luas permukaan adsorben akibatnya daya adsorbsi menjadi lebih baik. Me- nurut Sy-ulbahri dkk. ( 1980 ) peningkatan konsentrasi adsorben aama dengan usaha memperluas permukaan adsorben. Dilaporkan pula bahwa jenis minyak mempengaruhi daya adsorbsi. Minyak sawit merupakan aalah satu minyak na- bati yang eulit dipucatkan karena kandungan karotennya yang tinggi. Loncin dan Jacobsberg (1965) menyatakan bahwa daya adsorbei akan meningkat dengan pemanaean, namun pemanasan di atas euhu 50°c &an mempercepat kerusakan karoten. Selanjutnya Schuliger (1978) menyatakan bahwa lama pemucatan tidak eelalu meningkatkan daya adsorbsi. Keadaan tereebut tergantung pada Jenis dan koneentrasi adsorben. Apabila adsorben telah Jenuh dengan karoten maka adsorbsi karoten tidak terjadi lagi.

Hasil teknologi ekatraksi karotenoid minyak sawit memberi peluang bagi dunia peternakan untuk memanfaatkan P-karoten yang selama in1 tidak digunakan. Menurut Kar- yadi (1989), dalam proeea pemucatan kandungan D-karoten dari minyak aawit terbuang menjadi limbah.

Bentonit digunakan juga sebagai bahan pengikat dalam prosee pembuatan pellet (Ewing, 1963). Dinyatakan pula bahwa bentonit dapat ditambahkan di dalam ransum a y m

BAHAN DAN METODE PENELITIAN

Waktu d m Tempat Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan dalam dua tahap yai- tu penelitian pendahuluan dan f e e d i n g t r i a l . Penelitian pendahuluan dilaksanakan dari bulan September 1990 sampai dengan Maret 1991, bertempat di Laboratorium Tehnologi Pakan Balai Penelitian Ternak (BPT), Ciawi

-

Bogor dan kandang unggas Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor.F e e d i n g t r i a l dilaksanakan selama 19 minggu dari

8 Maret sampai 19 Juli 1991 bertempat di lokasi kandang yang sama dengsn penelitian pendahuluan.

Bahan Penelitian

Pada penelitian pendahuluan maupun feeding t r i a l , untuk keperluan ekatrak karotenoid CPO telah digunakan CPO yang diperoleh dari PT Bimoli Jakarta, dan bentonit jenis super star yang diperoleh dari PT Bentonit Alam Indonesia, Citeureup

-

Bogor.Sebagai hewan percobaan digunakan ayam petelur coklat Hy

-

Line yang berasal dari PT Hidon, Ciawi-

Bogor.label 6. ksunar Raasua Penelitidn Pendahuluan

)eras p t i b leiak balrs kngkil ke!ele Jrrgkil kelapa Teprg ikar leprr! bran! liryak kelap

l i q a k sawit k a s a (DO) fkstrrk krroteroil CP8 Carlrrar rireral vitarir Prerir-B

34

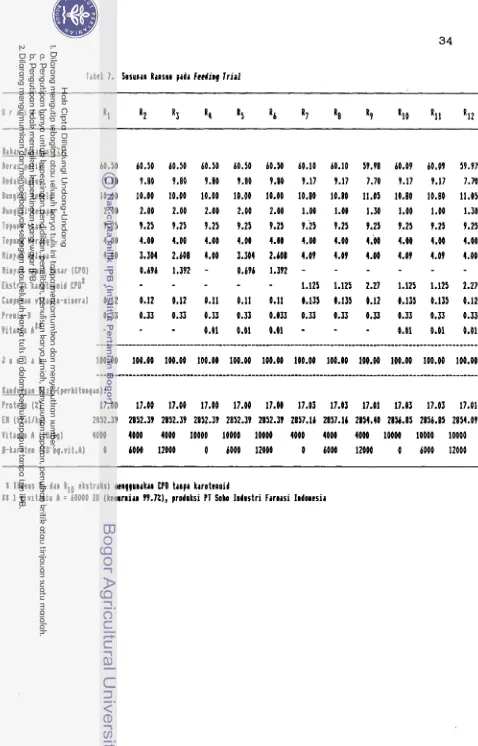

Tabel 7. Srsu~ar Rarsrr pada Feeding Irial

Iabrn Hakaran (21: Deras prtib Dedak halrs Dungkil kedele Iungkil kclapa

Tepmq ikan

Teprng kerar! Hiryak kelapr

liryak sarit krsrr (CPO) Ekstrak karotenoil CPD'

Cu)rrrn vitrrir-rintrrl Prrriz-1

Vitiria At'

Iviunrm 6i1i (~erUtrn~ar1:

Proteir (2) 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.03 17.03 17.01 17.03 17.03 17.01 El Ikkallkg) 2852.39 2852.39 2852.39 2852.39 2832.39 2852.39 2857.11 2857.16 2854.40 2851.85 2856.85 2854.09 Vitarin A (IU/kg) 4000 4000 4000 10000 10000 10000 4000 4000 4000 10004 10000 10000

B-karoter (IU rq.vi t.A) 0 60D8 12000 0 6000 12000 0 6000 12000 4 6000 12000

t llrsrs R7 iar R10 ekstraksi r e ~ j j ~ r a k a r CPO tanpa karotenoid

[image:142.570.36.514.17.763.2]Metode Penelitian

Penelitian Pendahuluan. Penelitian ini terdiri

dari dua tahap percobaan yaitu: (1) percobaan laborato-

ria yang dilakukan untuk menentukan kadar karotenoid

dari ekstrak karotenoid minyak sawit kasar (CPO) dan

menentukan daya simpan ekstrak karotenoid CPO dengan

pemberian antioksidan BHT; (2) percobaan biologie

sebagai pengujian respons ayam petelur terhadap pemberi-

an ekatrak karotenoid CPO dalam ransum,

Pada percobaan laboratoris, terdahulu dibuat eke-

trak karotenoid CPO dengan mencampurkan CPO dan bentonit

dengan perbandingan 5:l. Campuran tersebut diaduk sam-

pai homogen kemudian dipusing, Pemusingan dilakukan dua

kali berturut-turut masing-masing aelama 20 menit dengan

kecepatan 2000 rpm. Setiap kali setelah pemusingan, mi-

nyak dipisahkan sehingga akan diperoleh endapan adsorben

dengan kadar minyak yang rendah. Endapan adsorben ini

merupakan hasil ekatrakai karotenoid CPO dan dapat digu-

nakan sebagai contoh.

Penentuan kadar karotenoid dari ekstrak karotenoid

CPO dan CPO dilakukan dengan pengembangan metode yang

didasarkan pada metode ekstraksi dan analisis karotenoid

yang pernah dilakukan oleh Wina (1981) dan Naibaho

(1983). Metode tersebut meliputi beberapa tahap peker-

dengan kromatografi kolom, pembuatan karoten standar,

penetapan dengan spektrofotometer dan perhitungan kadar

karotenoid setelah dibandingkan dengan kurva standar.

Pada tahap pemisahan karotenoid dengan kromatografi

kolom, semua hasil elusi ditetapkan absorbsinya pads

spektrofotometer dengan A 4 3 6 nm untuk total karoten dan

h 474 nm untuk total xantofil.

Kadar total karoten dan total xantofil contoh dapat

dihitung sebagai berikut:

Total karoten

=

Y436

xTotal xantofil

=

YqTq x--

df

df

=

d d l u t i o n factor adalah:(g) berat contoh kering

x

(ml) ekstrak dalam kolom...

(ml) total lapisan atas x (ml) volume pengenceran akhir

Selanjutnya dilakukan pula pengujian kualitatif ka-

rotenoid dengan Kromatografi Lapisan Tipis (KLT) menggu-

nakan lempengan silika gel 60 (Merc) dengan larutan pem-

bawa adalah diklorometan : etil asetat (4 : 1).

Penentuan daya simpan karotenoid dari ekstrak karo-

tenoid CPO dilakukan dengan penambahan antioksidan pada

contoh dalam beberapa tingkat yaitu 0, 0.02, 0.1 dan 0.5

auhu kamar. Analisis total karoten dan total xantofil

dilakukan berturut-turut pada 0, 2, 4, 6, 8, 10, dan 12

minggu penyimpanan. Total karoten dan total xantofil

dianaliaia aeauai proeedur aebelumnya.

Pada percobaan biologia digunakan ayam petelur

coklat H y

-

Lfne umur 52 minggu sebanyak 108 ekor yangdipelihara selama 6 minggu. Sebelum penelitian dimulai,

ayam-ayam tersebut diberi perlakuan pengosongan karo-

tenoid (depletion period) aelama 5 minggu. Pada akhir

masa pengosongan karoten, 2 ekor ayam dipotong untuk di-

analisis kadar awal vitamin A hati.

Ransum disuaun dengan m e n g m a k a n bahan pakan anta-

ra lain CPO dan ekstrak karotenoid CPO masing-masing ee-

bagai sumber karotenoid, dengan tingkat D-karoten ransum

sebeaar 4000 IU, 8000 IU, 12000 IU dan 16000 IU/kg eki-

valen vitamin

A.

Dengan demikian diperoleh 9 macam ran-sum percobaan termasuk ransum kontrol (Tabel 6).

Percobaan dilakukan dengan menggunakan Rancangan

Acak Lengkap

(RAL).

Setiap perlakuan diulang 3 kali dansetiap ulangan melibatkan 4 ekor ayam aebagai satuan

percobaan dan ditempatkan dalam kandang individual. Se-

lama penelitian berlangsung makanan dan minuman diberi-

kan ad libitum.

Model statiatik yang digunakan untuk data pengamat-

i

=

1, 2,...,

t (banyaknya perlakuan) 3=

1, 2,...,

n (banyaknya ulangan) k=

1, 2,...,

p (banyaknya respons)Yij

=

nilai pengamatan respons ke-k dari ulangan ke-j yang memperoleh perlakuan ke-iCI

=

nilai rata-rata dari reepons ke-kTi

=

pengaruh dari%perlakuan ke-i terhadap ree- pons ke-k€13

=

pengaruh galat yang muncul pada respone ke-k dari ulangan he-j yang memperoleh perlakuan ke-i.Pengukuran reapons dilakukan terhadap konswnsi ran- sum, produksi telur, konversi ransum, warna kuning telur dan kadar vitamin

A

hati.Konsumsi ransum diukur berdasarkan rataan konswnsi ransum per ekor per hari, dan diukur satu kali dalam se- minggu

.

Produksi telur diukur berdasarkan jumlah produksi telur per jumlah ayam yang ada setiap saat (hen day =

HI))

dalam persen.Konversi ransum diukur berdasarkan perbandingan antara konsumsi ransum dan berat telur.

Penilaian warna kuning telur dilakukan setiap 4

hari aekali. Warna kuning telur dibandingkan dengan skor warna pada Roche yolk colour fan.

nya. Analisis vitamin A dilakukan di laboratorium Gizi Depkes Bogor dengan menggunakan metode analisis yang di- kemukakan oleh Pearson (1971).

Data yang diperoleh dianaliais dengan Analisis Ra- gam Peubah Ganda (Manova) sesuai petunjuk Kramer (1972) dan Morrison (1990). Untuk mengkaji perbedaan pengaruh di antara dua perlakuan digunakan Uji Kontras Ortogonal

(Steel dan Torrie, 1981)-

Feeding Ykial. Berdasarkan hasil-hasil pada pene- litian pendahuluan maka telah dilakukan suatu penelitian yaitu percobaan pemberian makanan (feeding t r i a l ) untuk mengetahui performans produkei dan reprodulrai terbaik yang dapat dicapai ayam petelur dengan perlakuan ter- sebut

.

Hewan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ayam petelur coklat H y

-

L f n e umur 23 minggu se- banyak 144 ekor- Penelitian berlangsung selama 19 ming- gu dan sebelum penelitian dimulai kepada ayam-ayam ter- sebut diberi perlakuan pengosongan karoten selama 5minggu sebagaimana pada penelitian pendahuluan.

sum 10000 IU/kg. Faktor ketiga adalah faktor 8-karoten ransum (K) dengan taraf: kl

=

8-karoten ransum 0 IU/kg, k2=

P-karoten ransum 6000 IU/kg dan kg=

B-karoten ran- sum 12000 IU/kg ekivalen vitamin A.Dari ketiga faktor tersebut didapatkan 12 macam perlakuan (ransum

=

R)

yaitu berturut-turut R1 sampai R12 dengan kombinasi perlakuan sebagai berikut:Setiap kombinasi perlakuan diulang 3 kali dan se- tiap ulangan melibatkan 4 ekor avam sebagai aatuan per- cobaan. Ayam ditempatkan dalam kandang individual, se- dangkan makanan dan minuman diberikan ad libitm.

Mode1 statiatik analisis Ragam Peubah Ganda (Ma- nova) pada percobaan faktorial dengan respons bernilai vektor adalah:

i

=

1, 2 (taraf faktor sumber karotenoid=

C)3

=

1, 2 (taraf faktor vitamin A=

V)k

=

1, 2, 3 (taraf faktor B-karoten=

K)1

=

1, 2,.,.,

n (banyaknya satuan percobaan)*ijkl = nilai pengamatan respons ke-h dari satuan percobaan ke-1 yang memperoleh pengaruh taraf ke-i dari faktor C, taraf ke-j dari

faktor V

CI

=

nilai rata-rata sesungguhnya dari reaponske-h

ai

=

pengaruh taraf ke-i dari faktor C terhadaprespons ke-h

4

=

pengaruh taraf ke-j dari faktor V terhadaprespons ke-h

Tk

=

pengaruh taraf ke-k dari faktorK

terhadaprespons ke-h

=

pengaruh interaksi taraf ke-i dari faktorC dan taraf ke-j dari faktor V terhadap

reapone ke-h

( a ~

=

) pengaruh interaksi taraf ke-i dari faktor ~ ~C dan taraf ke-k dari faktor K terhadap

respons ke-h

(D7)jk

=

pengaruh interaksi taraf ke-j dari faktorV

dan taraf ke-k dari faktor K terhadaprespons ke-h

=

pengaruh interaksi taraf ke-i dari faktorC, taraf ke-j dari faktor V dan taraf ke-k

dari faktor K terhadap respons ke-h

Eijkl

=

pengaruh galat yang muncul dari satuan per-cobaan ke-1 yang memperoleh kombinasi per- lakuan ijk (taraf ke-i faktor C, taraf ke-j

faktor V dan taraf ke-k faktor K) terhadap

respons ke-h.

Pengukuran respons dilakukan terhadap konsumsi ran-

sum, produksi telur, konversi ransum, warna kuning te-

lur, kadar vitamin A hati, vitamin A telur, fertilitas

dan daya tetas telur.

Untuk mendapatkan data fertilitas dan daya tetas

telur maka sebelumnya dilakukan kawin suntfk terhadap

penelitian berlangsung 2 minggu dengan menggunakan sper- ma dari pe jantan broiler Indian River berasal dari PT

Hidon, Ciawi yang telah dipelihara dan disiapkan sebe- lumnya, Kawin suntik berlangsung selama 5 minggu dengan frekuensi perkawinan 2 kali seminggu. Semua telur pada minggu terakhir masa kawin suntik dikumpul dan diseleksi kemudian digunakan untuk penetaean. Proees penetasan berlangsung selama 21 hari sedangkan pada hari ke-7 pe-

netasan dilakukan pemeriksaan terhadap fertilitas telur. Penetaean dilakukan di Balai Latihan Penyuluhan Pertani-

an (BLPP) Ciawi, Bogor.

Fertilitas telur diperoleh berdasarkan telur yang fertil dari total telur yang dimaaukkan dalam mesin te- tas (dalam peraen).

Daya tetas telur diperoleh berdasarkan telur yang menetas dari total telur yang fertil (dalam pereen).

Sebagaimana untuk keperluan analisis kadar vitamin

A hati, maka pada akhir penelitian diambil 2 butir telur dari setiap ulangan untuk dianalisis kadar vitamin A ku- ning telur.

Pengukuran respons lainnya dilakukan sesuai prose- dur pengukuran respons pada penelitian pendahuluan.

Data yang diperoleh dianalisis dengan Analisis Ra- gam Peubah Ganda (Manova) sesuai petunjuk Kramer (1972)

HASIL DAN PEWBAHASAN

Penelitian Pendahuluan

Percobaan Laboratoris, Percobaan ini dilakukan un- tuk menentukan kadar karotenoid dan daya eimpan ekstrak karotenoid CPO (ECPO).

Penentuan kadar karotenoid ECPO dilakukan dengan menganalisis kadar total karoten dan total xantofil. Selain analisis kadar karotenoid ECPO dilakukan pula analisie kadar karotenoid CPO dengan haeil seperti yang diperlihatkan pada Tabel 8 .

Tabel 8. Hasil Analisis Kadar CPO dan ECPO

Sumber Karotenoid

Karotenoid

...

Total karoten Total xantofil

Haeil analisie kadar karotenoid dengan kromatografi kolom menunjukkan bahwa CPO yang digunakan mengandung karoten yang cukup tinggi, yaitu CPO dengan kualitae di atas standar kualitas regular. Menurut BPPM (1975) ka- dar karotenoid CPO dari kualitae regular sekitar 500-700

[image:151.566.48.494.21.765.2]merah menghasilkan CPO yang berwarna pekat dengan ting- kat karotenoid yang tinggi sedangkan kulit buah yang berwarna kuning kemerahan menghasilkan CPO dengan warna yang lebih muda serta tingkat karotenoid yang lebih rendah.

Pada Tabel 8 terlihat pula bahwa perolehan total karoten ECPO adalah sekitar 61 persen dari total karoten CPO. Hasil percobaan ini menunjukkan bahwa dalam proaee ekstraksi sebagian karotenoid tidak tereketrak. Kemung- kinan dalam proses ekstraksi penggunaan tingkat adsorben belum memadai untuk menghasilkan perolehan karotenoid yang maksimal. Menurut Schuliger (1978) daya adaorbsi dipengaruhi antara lain oleh jenia dan konsentrasi adsorben. Apabila adsorben telah jenuh dengan karoten maka adsorbsi karoten akan terhenti. Dari hasil anali- sis didapati pula bahwa karotenoid yang diperoleh dqlam proees ekstraksi menun3ukkan hasil yang lebih tinggi 21

persen daripada perolehan karotenoid dalam proses eks- traksi yang pernah dilakukan oleh Naibaho (1983).

Penggunaan kromatografi lapisan tipie (KLT) untuk mengetahui fraksi karotenoid CPO dan ECPO tidak menun- jukkan hasil yang sempurna. Hasil analisis ini hanya memperlihatkan adanya satu fraksi baik untuk CPO maupun ECPO, dan diduga merupakan total karoten

.

Keadaan tersebut dapat terjadi karena lempengan silika gel yang digunakan untuk KLT lebih cocok digunakan untuk mengana-Penentuan daya simpan karotenoid ECPO didasarkan

pada laju penurunan kadar total karoten dan total xanto-

fil selama penyimpanan (Tabel Lampiran 1).

Hasil percobaan ini menunjukkan bahwa pemberian BHT

sebanyak 0.02 persen telah mampu menekan laju penurunan

kadar total karoten maupun total xantofil, dengan hasil

yang tidak berbeda dengan pemberian

BHT

aebanyak 0.10peraen maupun 0 - 5 0 persen. Penggunaan BHT 0.02 peraen

menunjukkan hasil yang lebih baik dalam menekan penurun-

an kadar total karoten eelarna penyimpanan 12 minggu di-

bandingkan dengan kontrol yaitu eekitar 11 persen. Ke-

adaan ini menunjukkan bahwa penggunaan

BHT

eampai taraf0.02 pereen mampu membataei pembentukan radikal bebaa.

Penggunaan antiokeidan

BHT

aelebihnya tidak lagi ber-manfaat untuk mencegah pembentukan radikal bebae akibat

proses oksidaai yang dapat menyebabkan kerueakan karo-

tenoid. Bauernfeind (lg81) menyatakan bahwa jika terda-

pat radikal-radikal yang terbentuk akibat okaidasi maka

antioksidan akan digunakan-

Penurunan tertinggi kadar total karoten dan total

xantofil yang ditambahkan BHT nampak pada awal minggu

sampai dengan minggu ke-6 sedangkan aetelah itu penurun-

an kadar karotenoid semakin kecil bahkan hampir tidak

terdapat penurunan. Dengan demikian didapati bahwa

kurva penurunan kadar total xantofil sama dengan pola

penurunan kadar total karoten diperlihatkan pada Gambar

6 berikut ini.

+

L

6.00 9, BHT

4- 0.02 X BHT

0.10 Z BHT

-& 0.50 Z BHT

J

0 2 4 6 8 10 12

Lama penyimpanan (minggu)

Gambar 6. Kurva Penurunan Total Karoten

Percobaan Biologis. Setelah mernperoleh hasil per-

cobaan laboratoris dilakukan pengujian ECPO selanjutnya,

yaitu pengujian biologis dengan memberikan ECPO pada

ternak ayam sebagai bahan pakan sumber vitamin A. Hasil

percobaan ini berupa nilai rataan berbagai peubah yang

diukur ditampilkan pada Tabel 9 -

Potensi produksi ternak ayam yang terdiri dari be-

berapa peubah respons yaitu konsumsi ransum, produkai

telur dan konversi ransum secara serempak telah diana-

[image:154.570.44.493.26.782.2]dilanjutkan dengan Uji Kontras berdasarkan pembanding ortogonal yang telah direncanakan terdahulu seperti yang tertera pada Tabel Lampiran 2. Hasil Manova menunjukkan adanya pengaruh perlakuan yang nyata terhadap potensi produksi ternak ayam seperti yang disajikan pada Tabel Lampiran 3. Dengan menggunakan Uji Kontras Ortogonal didapati bahwa terdapat perbedaan pengaruh yang sangat nyata antara ransum tanpa kandungan i3-karoten dan ransum yang mengandung P-karoten terhadap potensi produksi. Pemberian ransum dengan B-karoten menghasilkan respons terhadap nilai rataan potensi produksi yang lebih baik dalam ha1 ini konsumsi ransum, produksi telur dan kon- versi ransum dibandingkan dengan ransum tanpa P-karoten (Tabel 9). Konsumsi ransum yang baik dapat disebabkan karena kebutuhan vitamin A ternak ayam dapat disuplai dengan pemberian 0-karo*en baik yang berasal dari CPO

maupun ECPO. Menurut Ensminger dkk. (1990), vitamin A

dibutuhkan ternak ayam untuk kesempurnaan sel-sel epitel jaringan termasuk sel-sel saluran pencernaan dan alat reproduksi. Hal ini berarti apabila kebutuhan vitamin A

ternak dapat dipenuhi dengan pemberian P-karoten, maka kenormalan sel-sel jaringan teraebut dapat terjamin se-

hingga konsumsi ransum akan meningkat. Shellenberger

dkk. (1960) menyatakan bahwa konsumsi ransum meningkat

dengan bertambahnya vitamin A dalam ransum ayam. A y q +

S

.

I ,e

, . * I ..* ,

dewasa yang mengalami kekurangan vitamin A

Gambar

Dokumen terkait

27 Untuk membuat lubang pin, maka pilih permukaan yang ditunjukkan tanda panah, kemudian klik Sketch. 28 Buat sketch

Uji hipotesa secara parsial yang mempunyai nilai p <0,05 hanya ada tiga variabel bebas yaitu faktor sosial, konsekuensi jangka panjang dan kondisi- kondisi yang mendukung,

Esimer- kiksi tiettyyn etniseen ryhmään kuuluvien nuorten maahanmuuttajanaisten kysymykset ja haasteet työllistymisessä ovat erilaisia kuin toiseen (tai sa- maankin) etniseen

merupakan sunah nabi dan adanya anggapan masyarakat bahwa (perkawinan) tetap di pandang sah walaupun tidak dicatatkan. Padahal hal itu menimbulkan banyak

Kesimpulan: Sebagian besar responden menunjukkan proteinuria, namun hasil uji hipotesis bahwa gravida, status hipertensi, usia, dan trimester tidak berhubungan dengan

Hal ini karena selalu memiliki nilai tambah terbesar, jumlah perusa- haan terbanyak, menyerap paling banyak tena- ga kerja (kecuali tahun 2005 menduduki posisi ke-2), barang modal

Hasil Uji Deskriptif menunjukkan bahwa rata – rata (mean) abnormal return yang diterima oleh perusahaan adalah negatif yang terjadi pada hari kedua setelah