KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA

(Study Pada Pola Komunikasi Masyarakat Muhammadiyah

Dan NU Di Desa Pringapus, Semarang, Jawa Tengah)

Oleh :

MUCHAMMAD ARIEF SIGIT MUTTAQIEN

NIM. 105051001976

JURUSAN KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA

(Study Pada Pola Komunikasi Masyarakat Muhammadiyah

Dan NU Di Desa Pringapus, Semarang, Jawa Tengah)

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi

untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial Islam (S.Sos.I)

Oleh :

MUHAMMAD ARIEF SIGIT MUTTAQIEN

NIM. 105051001976

Pembimbing :

Drs. Jumroni, M.Si

NIP : 19630515 1992031 006

JURUSAN KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang memiliki judul “Komunikasi Antar Budaya (Study Pada

pola Komunikasi Masyarakat Muhammadiyah dan NU di Desa Pringapus,

Semarang, Jawa Tengah” telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas

Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Tanggal 9

Desember 2009.Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

gelar sarjana program strata 1 (S1) pada Jurusan Komunikasi dan Penyiaran

Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 9 Desember 2009

PANITIA SIDANG MUNAQOSAH

Ketua Merangkap Anggota, Sekretaris Merangkap Anggota,

Drs. Mahmud Jalal, Ma Dra. Halimah SM M. Ag NIP. 19520422 198103 1002 NIP. 19590413 199603 2001

Anggota,

Penguji I, Penguji II,

Drs.Masran, M. Ag Drs. Wahidin Saputra, MA

NIP. 150275384 NIP.197108161997032002

Pembimbing,

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi

salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana 1 (S1) Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini, saya telah

cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta.

3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan hasil plagiat

atau hasil jiplakan karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi

yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ciputat,16 September 2009

ABSTRAKSI

JUDUL : KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA (STUDY PADA POLA KOMUNIKASI MASYARAKAT MUHAMMADIYAH DAN NU DI DESA PRINGAPUS, SEMARANG, JAWA TENGAH)

NAMA : MUCHAMMAD ARIEF SIGIT. M

Komunikasi antar budaya pada dasarnya adalah komunikasi biasa. Hanya yang membedakanya adalah latar belakang budaya yang berbeda dari orang-orang yang melakukan proses komunikasi tersebut. Aspek-aspek budaya dalam komunikasi seperti bahasa, isyarat, non verbal, sikap kepercayaan, watak, nilai dan orientasi pikiran akan lebih banyak ditemukan sebagai perbedaan besar yang sering kali menyebabkan distorsi dalam komunikasi. Namun, dalam masyarakat yang bagaimanapun berbedanya kebudayaan. Tetaplah akan terdapat kepentingan-kepentingan bersama untuk melakukan komunikasi

Muhammadiyah dan NU adalah organisasi Islam, Muhammadiyah dan NU adalah mewakili 2 golongan besar umat Islam secara fiqh. Muhammadiyah mewakili kelompok "modernis" Sedang NU (Nahdhatul Ulama) mewakili kelompok "tradisional", selain Nahdhatul Wathan, Jami'atul Washliyah, Perti, dll

Dari hal di atas timbulah pertanyaan dalam benak penulis tentang bagaimana pola komunikasi antara masyarakat Muhammadiyah dan Nu di sana serta apa faktor pendukung dan penghambat dalam mereka berkomunikasi?

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa terucap kepada Allah dari lisan

manusia yang taat kepadaNya. yang masih memberikan kesempatan kepada

penulis untuk beribadah kepadaNya dan untuk ber Sholawat kepada kekasihnya,

serta dengan izinnya pula penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Sholawat serta salam senantiasa terucap kepada manusia yang agung, yang

bagus ucapannya, yang luhur bedi pekertinya, yang tidak pernah lelah untuk

mengajak umatnya kepada jalan yang benar serta yang akan menyelamatkan

umatNya di dunia dan di akhirat beliau adalah Sayyiudina Muhammad bin

Abdillah

Alhamdulillah pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan

skripsi ini. Walaupun cukup banyak halangan dan rintangan yang penulis hadapi,

baik itu berupa sifat malas, lalai dan sombong yang masih melekat kuat di dalam

diri penulis. Sungguh sesuatu yang sangat anugrah terindah yang diberikan Allah

kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semua ini

terwujud yang telah mendukung serta memberikan motivasi kepada penulis.

Penulis persembahkan segalanya kepada bapak (Much. Thamrin) yang

dengan ketegaran hidupnya telah menjadi sumber inspirasi dan semangat hidup

bagi penulis dan kepada ibu (Hartini) yang air susunya telah menjadi daging

dalam tubuh ini, yang dengan keringat dan air matanya telah menyatu dalam jiwa

penulis. Kakakku Muchammad Choirul Khamsani dan kak Purwa Ningsih serta

selalu mendoakan penulis serta menghibur penulis dikala kesedihan datang

kepada penulis.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang

sebesar-besarnya. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan

penulisan skripsi, rasa terima kasih penulis uapkan kepada:

1. Kepada bapak Dr. Arief Subhan MA sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan

Komunikasi dan bapak Drs. H. Mahmud Djalal, MA selaku Pudek II dan

bapak Drs Study Rizal LK, MA selaku Pudek III.

2. Kepada Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah

dan Komunikasi bapak Drs. Wahidin Saputra, MA dan juga Bapak Drs.

Jumroni. M.si sebagai pembimbing skripsi yang selalu setia dan sabar

membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Kepada para dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah

memberikan dedikasinya sebagai pengajar yang memberikan berbagai

pengarahan, pengalaman, serta bimbingan kepada peneliti selama dalam

masa perkuliahan.

4. Kepada bapak/ibu pimpinan Perpustakaan Utama dan Perpustakaan

Fakultas yang telah membantu peneliti dengan penyediaan bahan-bahan

dalam mengerjakan skripsi ini.

5. Keluarga besar penulis di Pringapus kepada Pakde Ud, mas pipit dan mbak

Yuli, serta keluarga Mbah Sukinah, mbak Umi, Om Yon, Intan dan elok,

yang telah membantu mengumpulkan data hingga akhirnya selesainya

6. Sahabat-sahabat yang ada dikampus, Ahmad Fawzi yang senantiasa

membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, Pahlevi, Zulvikar dan

Rahmat Hidayat

7. kepada Nurhasanah yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada

penulis serta teman-teman keluarga besar dari Yayasan Al-Istiqomah

Nugraha Sumaryadi Ramadhan S.sos.i, Maulana Sukarya, Wahyu Pratama

Putra, Ahmad Rifa’i, Sendi Prabowo dan Rohiman Sunandar yang selalu

mewarnai hari-hari penulis dengan indahnya persahabatan yang telah kalian

berikan..

8. Keluarga Besar KPI D angkatan 2005, kk Farah, Kikim, Shella, Shofi,

Geary, Novi, Irma Iztarizkizra, Zaini yang sudah membantu penulis serta

telah menjadi keluarga bagi penulis.

Pada akhirnya penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih yang

besar-besarnya, hanya ucapan inilah yang dapat penulis berikan, semoga Allah yang

akan membalas semua kebaikan sahabat-sahabatku tercinta. Amin ya Rabbal

Alamin

Ciputat,16 September 2009

Muchammad Arief Sigit Muttaqien

LEMBAR PERNYATAAN... i

LEMBAR PENGESAHAN... ii

ABSTRAKSI... iii

KATA PENGANTAR... iv

DAFTAR ISI... vii

DAFTAR TABEL... x

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah... 1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ... 6

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ... 6

D. Metodologi Penelitian ... 7

E. Tinjauan Pustaka... 9

F. Sistematika Penulisan... 9

BAB II TINJAUAN TEORITIS A. Pengertian Komunikasi Antar Budaya... 12

B. Pengertian Pola Komunikasi ... 15

1. Proses Komunikasi... 16

2. Bentuk-bentuk Komunikasi ... 20

C. Pengertian Masyarakat ... 22

1. Etika dan Budaya Masyarakat Desa... 23

2. Karakteristik Masyarakat Desa ... 23

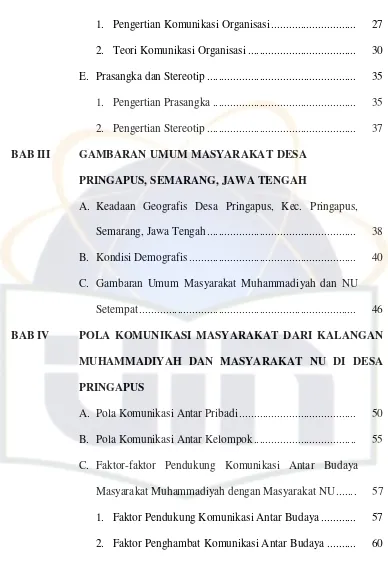

1. Pengertian Komunikasi Organisasi ... 27

2. Teori Komunikasi Organisasi ... 30

E. Prasangka dan Stereotip ... 35

1. Pengertian Prasangka ... 35

2. Pengertian Stereotip ... 37

BAB III GAMBARAN UMUM MASYARAKAT DESA PRINGAPUS, SEMARANG, JAWA TENGAH A. Keadaan Geografis Desa Pringapus, Kec. Pringapus, Semarang, Jawa Tengah ... 38

B. Kondisi Demografis ... 40

C. Gambaran Umum Masyarakat Muhammadiyah dan NU Setempat ... 46

BAB IV POLA KOMUNIKASI MASYARAKAT DARI KALANGAN MUHAMMADIYAH DAN MASYARAKAT NU DI DESA PRINGAPUS A. Pola Komunikasi Antar Pribadi ... 50

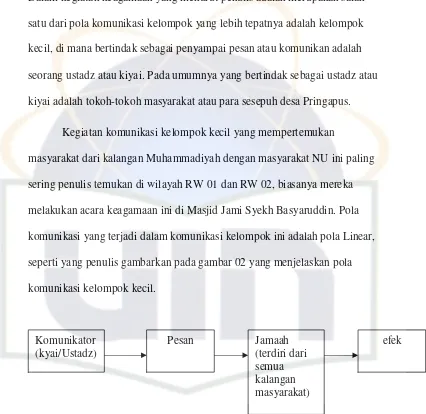

B. Pola Komunikasi Antar Kelompok... 55

C. Faktor-faktor Pendukung Komunikasi Antar Budaya Masyarakat Muhammadiyah dengan Masyarakat NU... 57

1. Faktor Pendukung Komunikasi Antar Budaya ... 57

2. Faktor Penghambat Komunikasi Antar Budaya ... 60

A. Kesimpulan... 70

B. Saran... 72

DAFTAR PUSTAKA ... 74

LAMPIRAN

Tabel 01 Data Penduduk Desa Pringapus Berdasarkan Usia ... 41

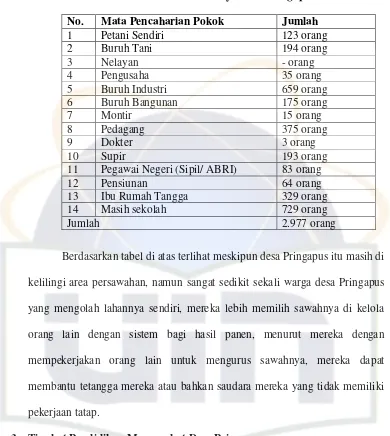

Tabel 02 Mata Pencaharian masyarakat Pringapus... 43

Tabel 03 Tingkat Pendidikan Warga Desa Pringapus... 44

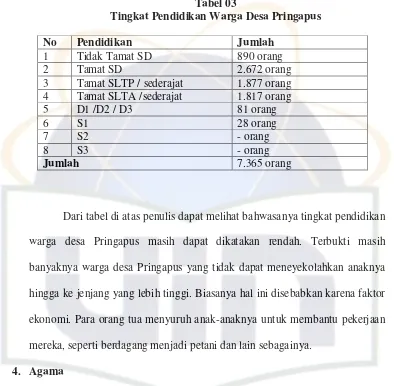

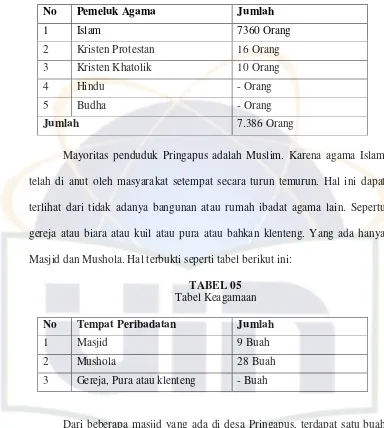

Tabel 04 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama ... 45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai manusia kita telah dibekali dengan potensi untuk saling

berkomunikasi. Manusia juga pada dasarnya memiliki dua kedudukan dalam

hidup, yaitu sebagai makhluk pribadi dan sosial. Sebagai makhluk pribadi,

manusia mempunyai beberapa tujuan dan cita-cita yang ingin di capai, di

mana masing-masing individu memiliki tujuan dan kebutuhan yang berbeda

dengan individu lainnya. Sedangkan sebagai mahluk sosial, individu selalu

ingin berinteraksi dan hidup dinamis bersama orang lain.

!"

Quran.(3)Dia menciptakan manusia (4) Mengajarnya pandai berbicara (5) Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan”Dalam berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain. Individu

memiliki tujuan, kepentingan, cara bergaul, pengetahuan ataupun sutau

kebutuhan yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya dan semua itu

harus dicapai untuk dapat melangsungkan kehidupan.

Komunikasi memiliki fungsi tidak hanya sebagai pertukaran informasi

menukar data, fakta dan ide. Agar komunikasi berlangsung efektif dan

informasi yang disampaikan oleh seorang komunikan dapat diterima dan

dipahami dengan baik oleh seorang komunikator, maka seorang komunikan

perlu menetapkan pola komunikasi yang baik pula.1

Dalam kehidupan sehari-hari, tidak perduli di mana kita berada, kita

selalu berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang–orang tertentu yang

berasal dari kelompok, ras, etnik atau budaya lain. Berinteraksi atau

berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda kebudayaan merupakan

pengalaman baru yang selalu kita hadapi. Berkomunikasi merupakan kegiatan

sehari-hari yang sangat popular dan pasti dijalankan dalam pergaulan manusia.

Aksioma komunikasi mengatakan:”manusia selalu berkomunikasi, manusia

tidak dapat menghindari komunikasi.”2

Dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar dari seluruh waktu kita

dipakai untuk berkomunikasi, untuk itu kita akan merasa betapa pentingnya

komunikasi untuk dipelajari. Agar kita dapat berkomunikasi dengan efektif,

sehingga tidak terjadi kesalah pahaman.

Berikut beberapa contoh kasus yang disebabkan komunikasi yang

tidak efektif adalah adanya kasus perceraian, permusuhan, bunuh diri,

keretakan hubungan antara orang tua dan anak, bahkan sampai konflik antar

suku budaya.

Sebuah fakta sosial yang harus kita terima adalah tentang

kemajemukan yang ada pada kehidupan manusia. Yaitu bahwa manusia dapat

1

Asnawir dan Basyirudin Ustman, media pembelajaran (Jakarta; Ciputat Press, 2002) 2

dibedakan berdasarkan suku, agama dan ras. Bahkan terhadap individu pun

dapat pula dibedakan dalam hal pemikiran atau dalam persepsi tertentu.

Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat

kompleks, abstrak dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku

komunikatif. Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar dan meliputi banyak

kegiatan sosial manusia3. Jika mengenai kebudayaan, hingga kini telah

ditemukan lebih dari 500 definisi. Perbedaan penekanan dalam pemberian

definisi ditentukan oleh lingkup materi budaya yang tercakup maupun

pendekatan analisisnya.

Hubungan antara budaya dam komunikasi sangat penting dipahami

untuk memahami komunikasi antar budaya, oleh karena itu melalui pengaruh

budayalah orang-orang belajar berkomunikasi4. Misalnya seorang yang

berasal dari Jawa, Jakarta atau dari Medan belajar berkomunikasi. Seperti

orang–orang Jawa, orang–orang betawi dan orang-orang Medan lainnya.

Perilaku mereka dapat mengandung makna, sebab perilaku mereka tersebut

dipelajari dan diketahui dan perilaku itu terikat oleh budaya. Orang-orang

memandang mereka melalui kategori-kategori, konsep-konsep dan label-label

yang dihasilkan budaya mereka.

Komunikasi antar budaya pada dasarnya adalah komunikasi biasa.

Hanya yang membedakannya adalah latar belakang budaya yang berbeda dari

orang-orang yang melakukan proses komunikasi tersebut. Aspek-aspek

kepercayaan, watak, nilai dan orientasi pikiran akan lebih banyak ditemukan

sebagai perbedaan besar yang sering kali menyebabkan distorsi dalam

komunikasi. Namun, dalam masyarakat yang bagaimanapun berbedanya

kebudayaan. Tetaplah akan terdapat kepentingan-kepentingan bersama untuk

melakukan komunikasi.5

Dalam perspektif Islam. Dasar-dasar untuk hidup bersama di

tengah-tengah masyarakat yang pluralistik secara religius sejak semula memang telah

di bangun atas landasan normatif dan historis. Seiring dengan berjalannya

waktu kemudian membawa masyarakat Islam untuk berinteraksi dan

beradaptasi dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lainnya. Pertemuan

budaya dengan masyarakat lain melahirkan tarik menarik serta perkawinan

masyarakat yang lainnya.

Seperti halnya di dalam masyarakat Islam di Indonesia. Setidaknya

telah mengalami dua macam simbolisasi. Perkembangannya bisa digambarkan

sebagai berikut:

I II

Integrasi luar dalam

Tempat Desa Kota

Pelaku Petani Pedagang , Profesional

Ekonomi Agraris Industrial

Simbol agama memerlukan Integrasi, yaitu kekuatan yang menjadi

pusat pusaran untuk bermakna. Dalam budaya I integrasi itu terletak di luar

5

pelaku, dalam satuan yang lebih besar, yaitu komunitas. Seorang budaya I

mengadakan selamatan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh komunitas

(misalnya Ruwah, Mulud) sesuai dengan kepentingan komunitas (misalnya

Ruwahan, Muludan), di tempat yang juga ditentukan oleh komunitas

(misalnya di makam atau di masjid), dan undangannya pun ditentukan oleh

komunitas (misalnya lurah, kyai dan warga).

Dalam budaya II integrasi simbolis itu terletak di dalam, yaitu dalam

kesadaran individual pelakunya. Seseorang dari Budaya II mengadakan

selamatan (namanya berubah menjadi syukuran) sesuai dengan tanggal, jam

dan hari yang ditentukan sendiri (misalnya pernikahan), tidak harus bersamaan

dengan kepentingan komunitas, di tempat yang ditentukan sendiri (misalnya

rumah), dan dengan undangan yang ditentukan sendiri (misalnya

teman-teman). Dalam budaya II ini peran komunitas tidak penting lagi.

Dari uraian di atas yang singkat ini dengan mudah kita ketahui bahwa

masyarakat NU sebagai gerakan tradisonalis mewakili budaya I dan

Muhammadiyah sebagai gerakan modernis mewakili Budaya II. Kita dapat

melihat ada bias desa, masyarakat agraris, dan masa lalu dalam NU.

Sebaliknya kita dapat melihat ada bias kota, masyarakat industrial dan masa

kini dalam Muhamadiyah. Kata kunci dari kebudayaan masyarakat

tradisionalis adalah kelestarian dan pewarisan, sedangkan dalam masyarakat

modernis adalah kemajuan dan penyesuaian.

Melihat fenomena-fenomena di atas penulis tertarik untuk menulis

komunikasi antara masyarakat Muhammadiyah dan masyarakat NU di

Desa Pringapus, Semarang, Jawa tengah).

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Mengingat luasnya bahasan mengenai masyarakat Muhammadiyah dan

masyarakat NU ini, maka penulis membatasi penelitian ini hanya pada pola

komunikasi masyarakat Muhammadiyah terhadap masyarakat NU dalam

bermasyarakat di wilayah desa Pringapus, Semarang, Jawa Tengah.

Berdasarkan batasan masalah yang akan di bahas, maka penulis

merumuskan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana pola komunikasi yang dilakukan masyarakat dari kalangan

Muhammadiyah dengan masyarakat dari kalangan NU dalam kehidupan

sehari-hari?

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung

komunikasi yang terjadi antara masyarakat Muhammadiyah dengan

masyarakat NU ?

Adapun pola yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keseluruhan

dari proses penyampaian pesan baik secara verbal maupun non verbal dalam

suatu komunikasi.

C. Tujuan dan Kegunaan Masalah

1. Tujuan Penelitian

a. Ingin mengetahui pola komunikasi masyarakat Muhammadiyah

dengan masyarakat NU.

b. ingin menemukan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam

komunikasi antar budaya antara masyarakat Muhammadiyah dengan

masyarakat NU.

c. ingin menemukan faktor-faktor yang dapat menjadi pendukung

komunikasi antar masyarakat Muhammadiyah dengan masyarakat NU.

2. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam

memperkaya kajian ilmu komunikasi antar agama dan budaya.

b. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang pola

komunikasi antara masyarakat dari kalangan Muhammadiyah dengan

masyarakat NU di Desa Pringapus, Semarang, Jawa Tengah.

D. Metodologi Penelitian

Karena penelitian ini dilandasi dari rasa keingintahuan penulis,

sebagaimana dijelaskan dalam rumusan masalah, maka dalam penelitian ini

penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan

pendekatan sosiologis dan antropologis.

Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat

serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat. Situasi-situasi tertentu.

Termasuk dalam hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap,

Subjek dari penelitian ini adalah masyarakat Muhammadiyah dan

masyarakat NU yang secara geografis tinggal di Desa Pringapus, Semarang

Jawa Tengah. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah pola dari komunikasi

antara masyarakat Muhammadiyah dan masyarakat NU.

1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data yang di perlukan dalam menyusun proposal

penelitian ini penulis melalui observasi dan wawancara.

a. Observasi, dalam penelitian ini penulis mendatangi langsung ke lokasi

yang menjadi tempat penelitian, kemudian meneliti, mengamati dan

mencatat komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang termasuk

masyarakat Muhammadiyah dengan masyarakat NU.

b. Untuk memperoleh data yang diinginkan peneliti menggunakan teknik

wawancara. Karena dengan wawancara peneliti dapat memperoleh

data secara langsung dari sumber, sehingga memudahkan dalam

memperoleh data. Wawancara akan dilakukan secara bebas, tetapi

tetap menggunakan pedoman wawancara agar pertanyaan terarah

2. Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam

penelitian ini ,maka penulis akan mengolah dan menganalisa data dengan

menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu data yang sudah terkumpul,

penulis menjabarkannya dengan memberikan analisa-analisa untuk

kemudian penulis ambil kesimpulan akhir, agar penulis mengetahui

bagaimana pola atau bentuk komunikasi yang terjadi antara masyarakat

Jawa Tengah, kemudian menemukan apa saja faktor penghambat dan

pendukung komunikasi antara kedua masyarakat tersebut.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini penulis meneliti dengan objek pada pola

komunikasi antara masyarakat Muhammadiyah dengan masyarakat NU di

desa Pringapus dan penulis telah melakukan tinjauan Pustaka, penulis melihat

judul yang ada di perpustakaan, penulis melihat ada satu mahasiswa yang

pembahasannya sama dengan yang peneliti kaji. Dengan judul ”Komunikasi

Antar Budaya (Study pada pola komunikasi masyarakat Betawi dengan

Masyarakat Madura di Kelurahan Condet, Batu Ampar).

Oleh sebab itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan

seperti menjiplak atau mengambil dari hasil karya orang lain, maka penulis

perlu mempertegas perbedaan antara masing-masing judul dengan masalah

yang sedang di bahas.

Adapun perbedaannya adalah dari skripsi tersebut dengan skripsi

peneliti adalah pada subjek penelitiannya, pada penelitian terdahulu

membahas bagaimana pola komunikasi antar budaya antara dua suku yang

berbeda, yaitu masyarakat Betawi dengan masyarakat Madura. Dalam

penelitian ini subjek penelitian penulis adalah masyarakat Muhammadiyah

dengan masyarakat NU yang tinggal di desa Pringapus, Semarang, Jawa

Tengah.

Untuk mengetahui gambaran yang jelas tentang hal-hal yang diuraikan

dalam penelitian ini, maka penulis membagi sistematika penyusunan ke dalam

lima bab. Di mana masing-masing bab di bagi ke dalam sub-sub dengan

penulisan sebagai berikut:

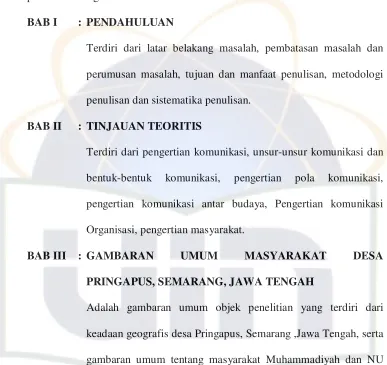

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan masalah dan

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metodologi

penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS

Terdiri dari pengertian komunikasi, unsur-unsur komunikasi dan

bentuk-bentuk komunikasi, pengertian pola komunikasi,

pengertian komunikasi antar budaya, Pengertian komunikasi

Organisasi, pengertian masyarakat.

BAB III : GAMBARAN UMUM MASYARAKAT DESA

PRINGAPUS, SEMARANG, JAWA TENGAH

Adalah gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari

keadaan geografis desa Pringapus, Semarang ,Jawa Tengah, serta

gambaran umum tentang masyarakat Muhammadiyah dan NU

setempat.

BAB IV : POLA KOMUNIKASI MASYARAKAT DARI KALANGAN

MUHAMMADIYAH DAN MASYARAKAT NU DI DESA

Adalah penyajian data-data yang diperoleh dari hasil Penelitian,

berikut analisanya. Yaitu tantan pola komunikasi antara

masyarakat Muhammadiyah dan NU di Desa Pringapus,

Semarang , Jawa Tengah

BAB V : PENUTUP

Adalah merupakan bab penutup dari tulisan ini yang berisi

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Komunikasi Antar Budaya

Dalam setiap prosesnya komunikasi selalu melibatkan ekspektasi,

persepsi, tindakan dan penafsiran.6 Maksudnya adalah ketika kita

berkomunikasi dengan orang lain maka kita dan orang yang menjadi

komunikan kita akan menafsirkan pesan yang diterima baik berupa pesan

verbal maupun non verbal dengan standar penafsiran dari budayanya sendiri.

Kita pun dalam memaknai dan menyandikan tanda atau lambang yang akan

kita jadikan pesan menggunakan standar budaya yang kita punyai. Pada

dasarnya komunikasi antar budaya adalah komunikasi biasa, yang menjadi

perbedaannya adalah orang-orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut

berbeda dalam hal latar belakang budayanya. Ada banyak pengertian yang

diberikan para ahli komunikasi dalam menjelaskan komunikasi antar budaya,

di antaranya adalah :

1. Menurut Aloweri, Andrea L. Rich dab Dennis M. Ogawa sebagaimana

dikutip oleh Armawati Arbi, komunikasi antar budaya adalah komunikasi

antara orang-orang yang berbeda kebudayaanya. Misalnya antara suku

bangsa, etnik, ras dan kelas sosial.7

2. Menurut Guo-Ming Chen dan Willian J. Starosta sebagaimana dikutip oleh

Deddy Mulyana berpendapat bahwa komunikasi antar budaya adalah

6

Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2003), h. 7

7

proses negosiasi atau pertukaran sistem simbolik yang membimbing

perilaku manusia dan membatasi mereka dalam menjalankan fungsinya

sebagai kelompok.8

3. Menurut Deddy Mulyana, komunikasi antar budaya (Inter Cultural

Communication) adalah proses pertukaran fikiran dan makna antara

orang-orang yang berbeda budayanya.9

4. Stewart L. Tubbs-Sylvia Moss mendefinisikan komunikasi antar budaya

sebagai komunikasi antara orang-orang yang berbdea budaya (baik dalam

arti ras, etnik atau perbedaan-perbedaan sosio ekonomi).10

Dari beberapa definisi yang penulis kutipkan tadi. Penulis

berkesimpulan bahwa komunikasi antar budaya dapat diartikan sebagai

komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memilki latar belakang

budaya yang berbeda. Ada beberapa istilah yang sering disepadankan dengan

istilah komunikasi antar budaya, diantaranya adalah komunikasi antar etnik

(Inter ethnic communication), komunikasi antar ras, komunikasi lintas budaya

(Cross Cultural Communication), dan komunikasi Internasional.11

1. Komunikasi antar etnik adalah komunikasi antar anggota etnik yang

berbeda atau dapat saja komunikasi antar etnik terjadi di antara anggota

etnik yang sama tetapi memiliki latar belakang budaya yang berbeda atau

sub kultur yang berbeda. Kelompok etnik adalah kelompok orang yang

ditandai dengan bahasa dan asal-usul yang sama. Komunikasi antar etnik

8 Ibid. 2. 9

Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, h. xi 10

Stewart. L. Tubbs-Sylvia Moss, Human Communication konteks-konteks komunikasi antar budaya, (Bandung:PT. Remaja Rosda karya buku ke-2, 2001),h. 182

11

juga merupakan bagian dari komunikasi antar budaya, namun komunikasi

antar budaya belum tentu merupakan komunikasi antar etnik.12

2. Komunikasi antar ras adalah sekelompok orang yang ditandai dengan

arti-arti biologis yang sama. Dapat saja orang yang berasal dari ras yang

berbeda memiliki kebudayaan yang sama, terutama dalam hal bahasa dan

agama. Komunikasi antar ras dapat juga dimasukan dalam komunikasi

antar budaya, karena secara umum ras yang berbeda memiliki bahasa dan

asal-usul yang berbeda juga. Komunikasi antar budaya dalam konteks

komunikasi antar ras sangat berpotensi terhadap konflik, karena orang

yang berbeda ras biasanya memiliki prasangka-prasangka atau stereotip

terhadap orang yang berbeda ras dengannya. Dalam hal ini tentunya

mempengaruhi orang-orang yang berbeda ras tersebut di dalam

berkomunikasi.

3. Komunikasi Lintas Budaya adalah studi tentang perbandingan gagasan

atau konsep dalam berbagai kebudayaan. Perbandingan antara aspek atau

minat tertentu dalam suatu kebudayaan atau perbandingan antar suatu

aspek atau umat tertentu dengan satu atau kebudayaan lain.13

4. Komunikasi Internasional, dapat diartikan sebagai komunikasi yang

dilakukan antara komunikator yang mewakili suatu negara untuk

menyampaikan pesan-pesan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan

12

Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2003). h. xii

13

negaranya kepada komunikan yang mewakili negara lain dengan tujuan

untuk memperoleh dukungan yang lebih luas.14

B. Pengertian Pola komunikasi

Bahwasanya pola komunikasi merupakan serangkaian dua kata.

Karena keduanya mempunyai keterkaitan makna sehingga mendukung dengan

makna lainnya. Maka lebih jelasnya dua kata tersebut akan diuraikan tentang

penjelasannya masing-masing.

Kata “pola” dalam kamus besar Bahasa Indonesia15 artinya bentuk atau

sistem, cara atau bentuk (struktur) yang tetap, yang mana pola dapat dikatakan

contoh atau cetakan.

Pola dapat dikatakan juga dengan model, yaitu cara untuk

menunjukkan sebuah objek yang mengandung kompleksitas proses

didalamnya dan hubungan antara unsur-unsur pendukungnya.16.Menurut Little

Jhon model dapat diterapkan pada setiap representasi simbolik dari suatu

benda.17

Secara etimologis, menurut Onong Uchjana Effendi, istilah

komunikasi berasal dari perkataan bahasa Inggris “Communication” yang

bersumber dari bahasa latin “Communicatio” yang berarti “pemberitahuan”

14

Bakrie Abbas, Komunikasi Internasional: Peran dan Permasalahannya, (Jakarta; Yayasan Kampus Tercinta- ISIIP), h. 2

15

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 778

16

Dikutip dari Wiryanto, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jakarta, Gramedia Widiasavina:2004), h.9

17

atau pertukaran pikiran. Maka hakiki dari communicatio ini adalah Communis

yang berarti “sama” atau “kesamaan arti.”18

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Astrid susanto, beliau

berpendapat bahwa “perkataan komunikasi berasal dari kata “Communicare”

yang dalam bahasa latin memiliki arti “berpartisipasi” atau

“memberitahukan”. Kata Communis berarti milik bersama atau berlaku

dimana-mana.”19

Sedangkan ditinjau dari segi terminologis, para ahli komunikasi

mendefinisikan komunikasi antara lain, sebagai berikut:

Wilbur Schramm dalam uraiannya mengatakan bahwa sebenarnya,

“definisi komunikasi berasal dari bahasa latin “communis”. Bilamana kita

melakukan komunikasi itu artinya kita mencoba untuk berbagi informasi, ide

atau sikap. Jadi, esensi dari komunikasi itu adalah menjadikan si pengirim

dapat berhubungan bersama denngan si penerima guna menyampaikan isi

pesan.20

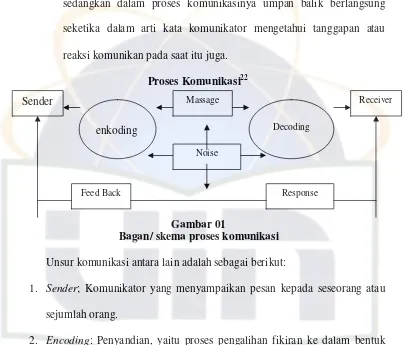

1. Proses Komunikasi

Sebelum kita mengetahui bentuk sebuah pola komunikasi apa yang

diterapkan dalam sebuah komunitas baik secara individu maupun

organisasi, maka kita perlu melihat proses komunikasinya, karena pola

komunikasi tersebut terlahir dari berbagai proses komunikasi sehingga

keduanya tidak dapat dipisahkan, karena menjadi sebuah kesatuan. Tanpa

kita melihat proses komunikasi yang terjadi dalam sebuah aktifitas

komunikasi maka kita tida dapat mengetahui pola komunikasi apa yang

digunakannya,

Menurut Onong Uchjana Effendy, proses komunikasi terbagi

menjadi dua tahap, yaitu primer dan sekunder.21

a. Proses komunikasi secara primer

Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian

pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan

menggunakan lambang (simbol) sebagai media. Lambang sebagai

media primer dalam proses komunikasi adalah bahasa yang secara

langsung mampu menterjemahkan pikiran atau perasaan komunikator

kepada komunikan. Pertama-tama komunikator menyandi (encode)

pesan yang disampaikan kepada komunikan, ini berarti ia

memformulasikan pikiran atau perasaannya ke dalam bahasa yang

diperkirakan akan dimengerti oleh komunikan. Kemudian menjadi

giliran komunikan untuk mengawa-sandi (decode) pesan komunikator

itu. Itu berarti ia menafsirkan lambang yang mengandung pikiran atau

perasaan komunikator tadi dalam konteks pengertiannya.

Yang penting dalam proses penyandiannya (coding) itu bahwa

komunikator dapat menyandi dan komunikan dapat mengawa-sandi

(decoding) hanya kedalam kata bermakna yang pernah diketahui dalam

21

pengalamannya masing-masing, karena komunikasi berlangsung

apabila terjadi kesamaan makna dalam pesan yang diterima oleh

komunikan, dengan kata lain komunikasi adalah proses membuat

sebuah pesan setala (tuned) bagi komunikator dan komunikan.

Dalam pada itu sudah terbiasa pula kita memperoleh umpan

balik baik dari perasaan kita sendiri maupun dari seorang komunikan

yang menjadi penerima pesan kita. Komunikator yang baik adalah

orang yang selalu memperhatikan umpan balik, sehingga ia dapat

dengan segera mengubah gaya komunikasinya diakal ia mengetahui

bahwa umpan balik dari komunikan bersifat negatif.

b. Proses komunikasi secara sekunder

Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian

pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau

sarana sebagai media kedua setelah mamakai lambang sebagai media

penama. Seperti yang telah diterangkan di atas pada umumnya bahasa

yang banyak digunakan dalam komunikasi karena bahasa sebagai

lambang mampu mentransmisikan pikiran, ide, pendapat dan

sebagainya, baik mengenai hal yang abstrak maupun yang konkrit.

Namun pada akhirnya sejalan dengan berkembangnya

masyarakat beserta peradaban dan kebudayaan. Komunikasi

mengalami kemajuan dengan memadukan berlambang bahasa dengan

komunikasi berlambang gambar dan warna. Akan tetapi oleh para ahli

bermedia hanya dalam menyebarkan pesan-pesan yang bersifat

informatif. Menurut mereka yang efektif dan efisien dalam

menyampaikan pesan persuasif adalah komunikasi tatap muka karena

kerangka acuan komunikan dapat diketahui oleh komunikator,

sedangkan dalam proses komunikasinya umpan balik berlangsung

seketika dalam arti kata komunikator mengetahui tanggapan atau

reaksi komunikan pada saat itu juga.

Proses Komunikasi22

Gambar 01

Bagan/ skema proses komunikasi

Unsur komunikasi antara lain adalah sebagai berikut:

1. Sender; Komunikator yang menyampaikan pesan kepada seseorang atau

sejumlah orang.

2. Encoding: Penyandian, yaitu proses pengalihan fikiran ke dalam bentuk

lambang.

3. Massage: pesan yang merupakan seperangkat lambang bermakna yang

disampaikan oleh komunikator.

22

Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), Cet ke-19. hal 18

4. Media: Saluran komunikasi tempat berlalunya pesan dari komunikator

kepada komunikan.

5. Decoding: pengawasandian, yaitu proses di mana komunikasi menetapkan

makan pada lambang yang disampaikan oleh komunikator kepadanya.

6. Receiver: komunikan yang menerima pesan dari komunikator.

7. Feedback: Umpan balik, yaitu tanggapan komunikan apabila tersampaikan

atau disampaikan kepada komunikator.

8. Noise: Gangguan tak terencana yang terjadi dalam proses komunikasi

sebagai akibat diterimanya pesan lain oleh komunikan yang berbeda

dengan pesan yang disampaikan oleh komunikator kepadanya.

Dari penjelasan tentang proses komunikasi di atas, peneliti merasa juga

harus memperhatikan unsur-unsur yang ada di dalamnya, karena unsur-unsur

tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

2. Bentuk-bentuk Komunikasi

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa pola komunikasi yang

sesuai dengan arti pola di atas lebih tepat untuk mengambil kesimpulan adalah

bentuk-bentuk komunikasi terdapat empat macam, yaitu:

a. Komunikasi Intra Pribadi (Interpersonal Communication). Adalah proses

komunikasi dalam diri seseorang berupa proses pengolahan informasi

melalui panca indera dan sistem saraf. 23

23

b. Komunikasi Antar Pribadi (Antarpersonal Communication) adalah proses

penyampaian paduan pikiran dan perasaan oleh seseorang kepada orang

lain agar mengetahui, mengerti dan melakukan kegiatan tertentu.24

c. Komunikasi Kelompok (Group Communication) adalah penyampaian

pesan oleh seorang komunikator kepada sejumlah komunikan untuk

mengubah sikap, pandangan atau perilakunya.25

d. komunikasi Massa (mass Communication) menurut Zulkarnaen Nasution

di dalam bukunya Sosiologi Komunikasi Massa, bahwa yang dimaksud

dengan komunikasi massa adalah “suatu proses penyampaian informasi

atau pesan-pesan yang ditujukan kepada khalayak massa dengan

karakteristik tertentu”. Sedangkan media massa hanya salah satu

komponen atau sarana yang memungkinkan berlangsungnya prose sang di

maksud.26

Adapun proses komunikasi yang melibatkan antara masyarakat

Muhammadiyah dengan masyarakat Nu yang memiliki dua kebudayaan yang

berbeda ini dalam kehidupan sehari-hari, maka penyampaian pesan nya pun

berlangsung secara lisan dan melalui tatap muka.

24

Onong Uchjana Effendy, Hubungan Masyarakat: Suatu Studi Komunikologis,

(Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2002), cet ke-6 h. 60 25

Onong Uchjana Effendy, Hubungan Masyarakat: Suatu Studi Komunikologis,

(Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2002), cet ke-6, h-62 26

C. Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang telah memiliki

tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama ditaati dalam

lingkungannya.27

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa masyarakat

adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu

kebudayaan yang mereka anggap sama.28

Selain itu banyak pula para tokoh yang mengemukakan beberapa

definisi mengenai masyarakat, diantaranya :

1. R. Linton: seorang tokoh Antropologi mengemukakan bahwa masyarakat

adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja

sama, sehingga mereka ini dapat mengorganisasikan dirinya, berpikir

tentang dirinya dalam satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.

2. Hasan Shadily mendefinisikan, masyarakat adalah golongan besar atau

kecil dari beberapa manusia yang dengan pengaruh bertalian secara

golongan dan mempunyai pengaruh kebatinan satu sama lain.29

Dari definisi-definisi masyarakat di atas dapat diambil beberapa

kesimpulan bahwa masyarakat harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

1. harus ada pengumpulan manusia dan harus banyak.

2. telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama.

3. adanya peraturan atau undang-undang yang mengatur mereka untuk

menuju kepada kepentingan dan tujuan bersama.

27

Arifin Noor, Ilmu Sosial Dasar, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1997), h-85 28

Pusat Bahasa DEPDIKNAS, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 485 29

1. Pengertian, Etika dan Budaya Masyarakat Desa

Masyarakat Desa Dalam Tinjauan Sosial Budaya

Menurut Bintarto yang dimaksud desa adalah perwujudan atau

kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat di situ

(suatu daerah) dalam hubungannya dan pengaruhnya secara timbal balik

dengan daerah lain.30

Sedangkan menurut Sutardjo Kartohadikusuma, desa adalah suatu

kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahannya

sendiri.

Adapun masyarakat desa ditandai dengan pemilikan ikatan perasaan

batin yang kuat sesama warga desa, yaitu perasaan setiap warga anggota

masyarakat yang amat kuat yang hakikatnya, bahwa seseorang merasa

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat di mana dia

hidu, dicintainya serta memiliki perasaan bersedia untuk berkorban setiap

waktu demi masyarakatnya atau anggota-anggota masyarakat, karena

beranggapan sama-sama sebagai warga masyarakat yang saling mencintai dan

saling menghormati.

Definisi tersebut mengandung makna bahwa yang dimaksud dengan

masyarakat kecil adalah masyarakat di daerah masyarakat pedesaan.

Masyarakat kecil disebut juga rural community yang diartikan sebagai

masyarakat yang anggota-anggotanya hidup bersama di suatu lokalitas

tertentu, yang seorang merasa dirinya bagian dari kelompok, kehidupan

30

mereka meliputi urusan-urusan yang merupakan tanggungjawab bersama dan

masing-masing merasa terikat pada norma-norma tertentu yang mereka taati

bersama.

2. Karakreristik Masyarakat Desa31

Masyarakat desa selalu memiliki ciri-ciri atau dalam hidup

bermasyarakat, yang biasanya tampak dalam perilaku keseharian mereka.

Pada situasi dan kondisi tertentu, sebagian karakteristik dapat

digeneralisasikan pada kehidupan masyarakat desa di Jawa. Namun demikian,

dengan adanya perubahan sosial religius dan perkembangan era informasi dan

teknologi, terkadang sebagian karakteristik tersebut sudah “tidak berlaku”.

Berikut ini disampaikan sejumlah karakteristik masyarakat desa, yang terkait

dengan etika dan budaya mereka, yang bersifat umum yang selama ini masih

sering ditemui. Setidaknya, ini menjadi salah satu wacana bagi kita yang akan

bersama-sama hidup di lingkungan pedesaan

a. Sederhana

Sebagian besar masyarakat desa hidup dalam kesederhanaan.

Kesederhanaan ini terjadi karena dua hal:

1) Secara ekonomi memang tidak mampu

2) Secara budaya memang tidak senang menyombongkan diri.

b. Mudah curiga

Secara umum, masyarakat desa akan menaruh curiga pada:

1) Hal-hal baru di luar dirinya yang belum dipahaminya

31

2) Seseorang/sekelompok yang bagi komunitas mereka dianggap “asing”

c. Menjunjung tinggi “unggah-ungguh”

Sebagai “orang Timur”, orang desa sangat menjunjung tinggi kesopanan

atau “unggah-ungguh” apabila:

1) Bertemu dengan tetangga

2) Berhadapan dengan pejabat

3) Berhadapan dengan orang yang lebih tua/dituakan

4) Berhadapan dengan orang yang lebih mampu secara ekonomi

5) Berhadapan dengan orang yang tinggi tingkat pendidikannya

d. Guyub, kekeluargaan

Sudah menjadi karakteristik khas bagi masyarakat desa bahwa suasana

kekeluargaan dan persaudaraan telah “mendarah-daging” dalam hati

sanubari mereka.

e. Lugas

“Berbicara apa adanya”, itulah ciri khas lain yang dimiliki masyarakat

desa. Mereka tidak peduli apakah ucapannya menyakitkan atau tidak bagi

orang lain karena memang mereka tidak berencana untuk menyakiti orang

lain. Kejujuran, itulah yang mereka miliki.

f. Tertutup dalam hal keuangan

Biasanya masyarakat desa akan menutup diri manakala ada orang yang

bertanya tentang sisi kemampuan ekonomi keluarga. Apalagi jika orang

melakukan tugas penelitian survei pasti akan sulit mendapatkan informasi

tentang jumlah pendapatan dan pengeluaran mereka.

g. Perasaan “minder” terhadap orang kota

Satu fenomena yang ditampakkan oleh masayarakat desa, baik secara

langsung ataupun tidak langsung ketika bertemu/bergaul dengan orang

kota adalah perasaan mindernya yang cukup besar. Biasanya mereka

cenderung untuk diam/tidak banyak omong.

h. Menghargai (“ngajeni”) orang lain

Masyarakat desa benar-benar memperhitungkan kebaikan orang lain yang

pernah diterimanya sebagai “patokan” untuk membalas budi

sebesar-besarnya. Balas budi ini tidak selalu dalam wujud material tetapi juga

dalam bentuk penghargaan sosial atau dalam bahasa Jawa biasa disebut

dengan “ngajeni”.

i. Jika diberi janji, akan selalu diingat

Bagi masyarakat desa, janji yang pernah diucapkan seseorang/komunitas

tertentu akan sangat diingat oleh mereka terlebih berkaitan dengan

kebutuhan mereka. Hal ini didasari oleh pengalaman/trauma yang selama

ini sering mereka alami, khususnya terhadap janji-janji terkait dengan

program pembangunan di daerahnya.

Sebaliknya bila janji itu tidak ditepati, bagi mereka akan menjadi “luka

dalam” yang begitu membekas di hati dan sulit menghapuskannya. Contoh

tepat waktu, mereka telah standby namun mahasiswa baru datang jam

20.00. Mereka akan sangat kecewa dan selalu mengingat pengalaman itu.

j. Suka gotong-royong

Salah satu ciri khas masyarakat desa yang dimiliki dihampir seluruh

kawasan Indonesia adalah gotong-royong atau kalau dalam masyarakat

Jawa lebih dikenal dengan istilah “sambatan”. Uniknya, tanpa harus

dimintai pertolongan, serta merta mereka akan “nyengkuyung” atau

bahu-membahu meringankan beban tetangganya yang sedang punya “gawe”

atau hajatan. Mereka tidak memperhitungkan kerugian materiil yang

dikeluarkan untuk membantu orang lain. Prinsip mereka: “rugi sathak,

bathi sanak”. Yang kurang lebih artinya: lebih baik kehilangan materi

tetapi mendapat keuntungan bertambah saudara.

k. Demokratis

Sejalan dengan adanya perubahan struktur organisasi di desa, pengambilan

keputusan terhadap suatu kegiatan pembangunan selalu dilakukan melalui

mekanisme musyawarah untuk mufakat. Dalam hal ini peran BPD (Badan

Perwakilan Desa) sangat penting dalam mengakomodasi pendapat/input

dari warga.

l. Religius

Masyarakat pedesaan dikenal sangat religius. Artinya, dalam keseharian

mereka taat menjalankan ibadah agamanya. Secara kolektif, mereka juga

mengaktualisasi diri ke dalam kegiatan budaya yang bernuansa

D. Komunikasi Organisasi

1. Pengertian Komunikasi Organisasi

Bahwasanya komunikasi organisasi merupakan serangkaian dua

kata yang tergabung dan memiliki makna yang saling terkait, sehingga

mendukung dengan makna yang lainnya. Sumber konflik yang terjadi

antar individu dalam organisasi yang mungkin paling sering dikemukakan

adalah buruknya komunikasi.

Dalam pembahasan komunikasi organisasi lebih tepatnya adalah

kajian pada komunikasi insani yang terjadi dalam organisasi, karena

manusialah yang berkomunikasi, bukan organisasi.32 Hal pertama yang

kita perlukan dalam studi tentang organisasi adalah definisi eksplisit

tenang apa yang dimaksud dengan sesuatu organisasi, James L. Gibson

menyatakan bahwa:

“….. organisasi merupakan entitas-entitas yang memungkinkan

masyarakat mencapai hasil-hasil tertentu yang tidak mungkin dilaksanakan

sendiri”.

Menjelaskan organisasi sebagai sebuah kelompok individu yang

diorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Jumlah anggota organisasi

bervariasi dari tiga atau empat, sampai dengan ribuan anggota. Organisasi

juga memiliki struktur formal maupun informal. Organisasi memiliki

tujuan umum untuk meningkatkan pendapatan, namun juga memliki

tujuan-tujuan spesifik yang dimiliki oleh orang-orang dalam organisasi itu.

32

Dan untuk mencapai tujuan,organisasi membuat norma aturan yang

dipatuhi oleh semua anggota organisasi.33

Organisasi didefinisikan sebagai “suatu kumpulan (sistem)

individu yang bersama-sama, melalui suatu hirarki pangkat dan

pembagiain kerja, berusaha mencapai tujuan tertentu.”34seorang objektivis,

menganggap organisasi adalah sebuah wadah yang menampung

orang-orang dan objek-objek; orang-orang-orang-orang dalam organisasi yang berusaha

mencapai tujuan bersama.35

Kaum subjektif mendefinisikan organisasi sebagai perilakku

pengorganisasian (organizing behaviour) berdasarkan definisi ini,

pengetahuan mengenai organisasi harus di peroleh dengan melihat

perilaku-perilaku khusus tersebut dan apa makan perilaku-perilaku itu bagi

mereka yang melakukan.36

Kaum objektivitas secara khas memandang organisasi sebagai

suatu entitas besar dengan struktur kendali yang terdiri dari prosedur dan

kebijakan. Sistem tersebut ditata berdasarkan logika untuk mencapai suatu

tujuan dan mengandung derajat-derajat otoritas (kewenangan), berbeda

pada berbagai tingkat dan juga kegiatan-kegiatan ternetu yang dilakukan

oleh individu-individu.37 Sebaliknya kaum subjektifitas menganut sutau

33

H. M. Burhan Bungin. S.sos. M.Si. Sosiologi Komunikasi, Teori,Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat. (Jakarta; KENCANA, 2006), h. 272

34

Stewart L. Tubbs. Sylvia Moss, pengantar Deddy Mulyana, Human Communication KOnteks-konteks Komunikasi, (Bandung; Remaja Risdakarya, 2005) h. 164

35

R. Wayne Pace dan Don F. Faules, Komunikasi Organisasi Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan, (Bandung; Rosda Karya, 2006), h. 17

36

Ibid, h 17

37

pandangan lebih luas mengani orgnisasi. Misalnya, mendefinisikan

organisasi sebagai “tindakan-tindakan yang bertautan (Interlocked) suatu

kolektifitas”. Suatu kolektifitas mungkin kecil atau besar; aspek penting

definisi tersebut adalah “tindakan-tindakan bertautan” dan makan yang

diberikan pada tindakan tindakan-tindakan tersebut.38

Dalam konteks organisasi, pemahaman mengnai

peristiwa-peristiwa komunikasi yang terjadi di dalamnya,seperti apakah instruksi

pimpinan sudah dilaksanakan dengan benar oleh karyawan ataupun

bagaimana bawahan mencoba menyampaikan keluhan pada atasan,

memungkinkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan dapat tercapai

sesuai dengan hasil yang diharapkan, merupakan contoh sederhana untuk

memperlihatkan bahwa komunikasi merupakan aspek yang penting dalam

organisasi, baik organisasi profit maupun non profit.39

2. Teori Komunikasi Organisasi

a. Organisasi Sosial

Istilah organisasi sosial merujuk kepada pola-pola interaksi

sosial (Frekuensi dan lamanya kontak antara orang-orang;

kecenderungan mengawali kontak, arah pengaruh antara orang-orang,

derajat kerja sama, perasaan tertarik, hormat dan permusuhan serta

perbedaan status) dan regularitas yang teramati dan perilaku sosial

38

Ibid

39

orang-orang yang disebabkan oleh situasi sosial mereka, alih-alih oleh

karakteristik fisiologis atau psikologis mereka sebagai individu.40

Adanya pola atau regularitas dalam interaksi sosial

mengisyaratkan bahwa terdapat hubungan antara orang-orang yang

mentransformasikan mereka dari suatu kumpulan individu menjadi

sekelompok orang atau dari sejumlah kelompok menjadi suatu sistem

sosial yang lebih besar.41

Berlo (1960) menyarankan bahwa komunikasi berhubungan

dengan organisasi sosial melalui tiga cara:

Pertama, sistem sosial dihasilkan lewat komunikasi.

Keteranagan perilaku dan tekanan menyesuaikan diri dengan

norma-norma dihasilkan lewat komunikasi di antara angoota-anggota

kelompok.

Kedua, sistem sosial mempengaruhi bagaimana, ke, dan, dari

siapa dan dengan pengaruh bagaimana komunikasi terjadi di antara

anggota-anggota sistem. Status sosial dalam sistem, misalnya,

meningkatkan kemungkinan berbicara kepada orang-orang yang punya

status setara dan mengurangi kemungkinan komunikasi dengan

orang-orang yang berstatus jauh lebih tinggi atau jauh lebih rendah.

Ketiga, pengetahuan mengenai suatu sistem sosial dapat

membantu kita membuat prediksi yang akurat mengenai orang-orang

tanpa mengetahui lebih banyak daripada peranan-peranan yang mereka

40

R. Wayne Pace dan Don F. Faules. Komunikasi Organisasi, h. 41 41

duduki dalam sistem. Seperti yang diringkas Berlo, “meskipun kita

tidak mengenal seseorang sebagai seorang individu, meskipun kita

belum berkomunikasi dengannya untuk memastikan sikapnya,

pengetahuannya, keterampilan komunikasinya, kita masih dapat

membuat prediksi yang cukup akurat berdasarkan pengetahuan

mengenai jabatannya dalam satu atau lebih sistem sosial”.42 Sistem

sosial mempunyai aneka macam bentuk, struktur dan hasil. Ada

elemen-elemen tertentu pada sebuah sistem sosial, diantaranya adalah

motivasi, nilai-nilai, norma-norma, komunikasi dan kepemimpinan

yang mencapai bentuk tertentu dan yang selaras satu sama lain, hingga

sistem sosial yang bersangkutan mendapatkan kualitas tertentu.43

b. Organisasi Formal

Sebuah organisasi formal memiliki suatu struktur yang

terumuskan dengan baik. Struktur ini menerangkan

hubungan-hubungan otoritasnya, kekuasaan, akuntabilitas, dan tanggung

jawabnya. Organisasi-organisasi formal menunjukkan tugas-tugas

terspesifikasi bagi masing-masing anggotanya. Hierarki

sasaran-sasaran organisasi formal dinyatakan eksplisit. Status, prestise,

imbalan, pangkat dan jabatan, serta prasyarat-prasyarat lainnya

terurutkan dengan baik dan terkendali. Organisasi-organisasi formal

Istilah komunikasi formal dapat kita gunakan dalam arti bahwa

pola-pola kerja dan hubungan-hubungan pribadi disusun secara sadar

dan diakui secara resmi.45

Pendapat bahawa, “….organisasi formal sesuatu perusahaan

mempengaruhi kondisi-kondisi sosial pekerjaan, yang sebaliknya

memegang peranan penting dalam hal memotivasi para karyawan

untuk menghasilkan kinerja yang bertambah baik, atau bertambah

buruk. Apakah yang kiranya dimaksud dengan organisasi formal?

Organisasi formal adalah apa yang tercantum di atas kertas (hubungan

logical yang dinyatakan oleh peraturan-peraturan dan

kebijakan-kebijakan perusahaan yang bersangkutan)..”46

Organisasi formal yang secara popular disebut birokrasi. Untuk

memperoleh suatu persfektif yang tepat mengenai analisis Max

Webber mengenai birokrasi atau organisasi formal, kita perlu

menyadari bahwa ia mengembangkan teori tentang organisasi sebagai

suatu tipe ideal.47

Karakteristik Birokrasi Weberian.

1) Suatu organisasi terdiri dari hubungan-hubungan yang ditetapkan

antara jabatan-jabatan.

2) Tujuan atau rencana organisasi terbagi ke dalam

tugas-tugas,tugas-tugas organisasi disalurkan diantara berbagai jabatan sebagai

kewajiban resmi. Ketentuan kewajiban dan tanggung jawab

melekat pada jabatan.

3) Kewenangan untuk melaksanakan kewajiban diberikan kepada

jabatan. Yaitu, satu-satunya saat bahwa seseorang diberi

kewenangan untuk melakukan tugas-tugas jabatan adalah ketika ia

secara sah menduduki wewenang disahkan oleh kepercayaan akan

supermasi hukum.

4) Garis-garis kewenangan dan jabatan diatur menurut suatu tatanan

hierarki. Ruang lingkup kewenangan atasan atas bawahan secara

tegas dibatasi. Konsep-konsep komunikasi ke atas (upward

communication) dan komunikasi ke bawah (downward

comuunication) mencerminkan konsep kewenangan ini, dengan

informasi mengalir ke bawah dari jabatan yang memiliki

kewenangan lebih luas ke jabatan yang memiliki kewenangan yang

sempit.

5) Suatu sistem aturan dan regulasi yang umum tetapi tegas, yang

ditetapkan secara formal, mengatur tindakan-tindakan dan

fungsi-fungsi jabatan dalam organisasi.

6) Prosedur dalam organisasi bersifat formal dan impersonal, yaitu

peraturan-peraturan organisasi berlaku bagi setiap orang.

7) Suatu sikap dan prosedur untuk menerapkan suatu system disiplin

8) Anggota organisasi harus memisahkan kehidupan pribadi dan

kehidupan organisasi.

9) Pegawai dipilih untuk bekerja dalam organisasi berdasarkan

kualifikasi teknis, alih-alih koneksi politis, koneksi keluarga, atau

koneksi lainnya.

10)Meskipun pekerjaan dalam birokrasi berdasarkan kecakapan teknis,

kenaikan jabatan dilakukan berdasarkan senioritas dan prestasi

kerja. Pekerjaan dalam organisasi merupakan karier seumur hidup,

memberikan kenyamanan dalam jabatan.48

Ciri-ciri ini menghasilkan pengambilan keputusan yang rasional dan

efisensi administrative. Ahli-ahli berpengalaman adalah orang-orang yang

paling cakap untuk membuat keputusan-keputusan teknis. Kinerja berdisiplin

yang diatur dengan aturan-aturan, regulasi dan kebijakan-kebijakan yang

abstrak dan dikoordinasiksan oleh kewenangan hierarkis merupakan usaha

yang rasional dan konsisten untuk mencapai tujuan organisasi.49

E. Prasangka dan Stereotip

1. Prasangka Sosial

Prasangka berasal dari bahasa Latin. Pracjudicium yang berarti

preseden atau suatu penilaian berdasarkan keputusan dan pengalaman

terdahulu. Richard W. Brislin mengartikan prasangka sosial sebagai suatu

sikap tidak adil, menyimpang atau tidak toleran terhadap sekelompok

48

Ibid, h. 44-47 49

orang. Prasangka itu sendiri bremacam-macam. Dan yang paling populer

adalah prasangka sosial kesukuan, agama dan gender.50 Gerungan

mengartikan prasangka sosial sebagai sikap perasaan orang-prang terhadap

golongan masnusia tertentu. Golongan ras atau golongan kebudayaan yang

berlainan dengan orang yang berprasangka itu. Prasangka sosial itu tertadri

atas sikap-sikap sosial yang negatif terhadap golongan lain dan

mempengaruhi tingkah laku golongan manusia tadi.51 Tindakan

diskriminatif dalam prasangka sosial dapat saja berupa tindakan-tindakan

bercorak menghambat-hambat, merugikan perkembangan orang yang

diprasangkai, bahkan mengancam kehidupan pribadi orang –orang yang

hanya karena kebetulan mereka berasal dari golongan orang yang

diprasangkai.52

Faktor-faktor yang menumbuhkan prasangka :

a. Kepentingan. Jika terjadi benturan kepentingan antara satu orang

dengan orang lain terlebih orang yang berbenturan kepentingan itu

berasal dari kelompok atau golongan yang berbeda.53

b. Faktor Kepribadian dari Orang yang Berprasangka. Orang yang

berprasangka biasanya memiliki kepribadian yang tidak toleran,

kurang mengenal diri sendiri, kurang berdaya cipta, tidak merasa

aman, memupuk hayalan dan lain-lain.54

c. Faktor Frustasi dan Agresi. Prasangka sosial dapat menjelma ke dalam

tindakan-tindakan diskriminatif, agresif terhadap orang yang

diprasangkai. Teori frustasi yang menimbulkan agresi, di mana

orang-orang akan mengalami frustasi apabila maksd-maksud dan keinginan

yang diperjuangkan dengan intensif mengalami kegagalan atau

hambatan, akibatnya timbul perasaan jengkel atau perasaan-perasaan

agresif yang akan ditumpahkan kepada orang lain. Hal ini yang

dinamakan denagn teori Seapegatisme :teori kambing hitam.55

2. Stereotip

Stereotip adalah gambaran atau tanggapan tertentu mengenai

sifat-sifat dan watak pribadi orang-orang atau golongan lain yang negatif.

Stereotip sudah terbentuk pada orang yang berprasangka sebelum ia

memiliki kesempatan untuk bergaul sewajarnya dengan orang lain yang

dikenakan prasangka itu. Biasanya stereotip terbentuk berdasarkan

keterangan-keterangan yang kurang lengkap dan subjektif.

Menurut Deddy Mulyana stereotip adalah menggeneralisasikan

orang-orang berdasarkan sedikit informasi yang dan membentuk asumsi

terhadap mereka berdasarkan keanggotaan mereka dalam suatu kelompok.

Penstereotipan adalah proses menempatkan orang-prang dan subjek ke

dalam kategori yang mapan atau penilain mengenai orang-orang atau

55

objek-objek berdasarkan kategori yang dianggap sesuai, alih-alih

berdasarkan karakteristik individual mereka.56

56

BAB III

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT DESA PRINGAPUS,

SEMARANG, JAWA TENGAH

A. Kondisi Geografis

Desa Pringapus terletak di wilayah Kabupaten Semarang. Wilayah

Kabupaten Semarang merupakan wilayah Pembantu Gubernur Wilayah

Semarang dengan Ibukota Ungaran. Jarak Pringapus dari pusat pemerintahan

kabupaten adalah 9 km kearah selatan menuju Solo atau Jogjakarta.

Menurut keterangan masyarakat setempat, bahwa kata-kata pringapus

itu berasal dari perang apus yang berarti “perang apus-apusan” atau dalam

bahasa Indonesianya adu argumen, dahulu ada dua orang pengembara yang

menetap di suatu wilayah yang belum ada penduduknya, kedua pengembara

itu bernama Kyai Kalang dan Pangeran Benowoyang. Akhirnya pada suatu

ketika kedua pengambara ini bertemu, karena mereka masing-masing sudah

merasa cukup lama tinggal di daerah tersebut, keduanya pun memutuskan

untuk memberi nama wilayah yang telah mereka singgahi itu. Karena

keduanya sama-sama ingin memberi nama wilayah tersebut, akhirnya

keduanya pun terlibat perselisihan, namun perselisihan ini tidak berlanjut

sampai perang fisik, keduanya hanya terlibat adu argumen yang pada akhirnya

di menangkan oleh Pangeran Benowo. setelah pangeran Benowo

memenangkan persaingan ini, Kiyai Kalang pun pergi meninggalkan daerah

di abadikan oleh masyarakat setempat sebagai nama desa Pringapus yang

berasal dari kata Perang Apus atau adu argumen.

Pada tahun 2001, desa Pringapus menjadi kecamatan, sebelumnya

wilayah Desa Pringapus termasuk dalam Kecamatan Klepu. Dalam penelitian

ini objek penelitian lebih dimaksudkan kepada Pringapus dalam lingkup desa

bukan kecamatan. Pada pertengahan tahun 2005 bentuk pemerintahan desa

Pringapus berubah statusnya menjadi kelurahan. Akan tetapi, dalam penelitian

ini penulis tetap menggunakan istilah desa karena perubahan status tersebut

hanya bersifat administratif semata tanpa ada pengaruh terhadap data pada

objek penelitian. Dalam artian perubahan status tersebut tidak berpengaruh

pada keberadaan cerita yang ada dalam masyarakat.

Luas wilayah Desa Pringapus 509.380 Ha atau 5.093,8 km2. Desa

Pringapus adalah pusat pemerintahan Kecamatan Pringapus. Dengan luas

terbesar sebagai lahan pemukiman penduduk yaitu 642 km2 atau 64.202 km2

Ha sedangkan lainnya merupakan lahan pertanian baik sawah maupun ladang

serta kawasan industri. Dengan batas wilayahnya :

1. Sebelah Barat : Desa Derekan, Desa Klepu

2. Sebelah Timur : Desa Pringsari

3. Sebelah Utara : Desa Klepu, Desa Sambeng

4. Sebelah Selatan : Desa Jatirunggo

Desa Pringapus termasuk daerah dataran tinggi karena letaknya berada

di sekitar kaki gunung Ungaran dengan ketinggian tanah 600 meter dari

Krajan Timur, Ngabean, Tangkil, Ngetuk dan Wahyurejo atau Trembel yang

letaknya terpencar dan sebagian besar di kelilingi bukit-bukit kecil.Berikut

adalah tabel pemanfaatan lahan Desa Pringapus :

Dari tabel di atas dijelaskan bahwa tanah sawah dan ladang di Desa

Pringapus sangat luas, namun meskipun demikian mayoritas masyarakat desa

Pringapus berprofesi sebagai pegawai negeri, dan tanah ladang dan sawah

mereka di garap oleh orang lain dengan system bagi hasil saat musim panen

tiba.

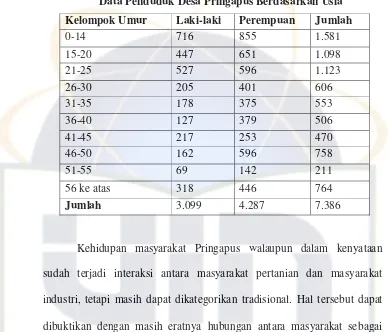

B. Kondisi Demografis

1. Penduduk

Berdasarkan data pada tahun 2007, penduduk desa Pringapus

adalah 7.386 jiwa dengan pebandingan penduduk pria sebanyak 3.099

orang, sedangkan penduduk wanita sebanyak 4.287 orang. Akan tetapi

terjadi pertambahan penduduk dalam jumlah besar akibat dari banyak ya Tanah Bengkok 25,61 Ha

perantau yang bekerja di pabrik-pabrik yang berada di wilayah desa

Pringapus yang kemudian menjadi penduduk sementara. Jumlah penduduk

asli desa Pringapus berdasarkan data Monografi 2007.

Tabel 01

Data Penduduk Desa Pringapus Berdasarkan Usia

Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Jumlah

0-14 716 855 1.581

Kehidupan masyarakat Pringapus walaupun dalam kenyataan

sudah terjadi interaksi antara masyarakat pertanian dan masyarakat

industri, tetapi masih dapat dikategorikan tradisional. Hal tersebut dapat

dibuktikan dengan masih eratnya hubungan antara masyarakat sebagai

contoh warga dusun Krajan Barat tetap tahu dalam artian mengenal warga

dusun Wahyurejo walaupun jaraknya termasuk jauh. Solidaritas

masyarakat desa Pringapus satu sama lain masih tinggi, sebagai contoh

ketika salah satu warga memiliki hajat seperti menikahkan anak,

melahirkan atau bahkan kematian, tanpa adanya undangan hampir semua