PENCEMARAN UDARA AKIBAT GAS BUANG

TUNGKU PEMBUATAN KOKAS DAN

PENGECORAN LOGAM

Dl

SENTRA INDUSTRI

KEClL

(Studi Kasus

:

di desa Batur-Ceper, Klaten)

oleh

HASNEDI

PROGRAM PASCA SARJANA

INSTITUT PERTANIAN

BOGOR

ABSTRACT

HASNEDI: AIR POLLUTION RESULTING FROM COKE'S BAKING OVEN FLUE GAS AND METAL SMELTING 8 FOUNDRY KILNS IN SMALL

SCALE METAL INDUSTRY CENTERS (Case Study: Metal Foundry Industry at Batur Village, Ceper-Klaten). Under the supervision of M.Sri Saeni and Subagio Imam Bakri).

Coke is fuel in the form of carbon made by carbonization of coal. Coke conventionally made from Ombilin coal of Sub-bituminous type has in fact low quality. Therefore, it is required other process called double process. In this process asphalt is used as a binder in the semi-coke briquetting process to produce high quality coke.

The coke production process by baking semi-coke briquette in a coke's baking oven will produce flue gas and smoke. The same also happens in its utilization test in metal foundry kiln known as 'tungkik" (plunging) smelting kiln. The gas and smoke predictably contain heavy metals and polluted chemical compounds that will pollute the environment and disturbing the health of workers if their concentrations pass over defined standard quality level.

The objective of this study is to examine the amount of heavy metals and chemical compound pollutants produced in the process of baking semi- coke to produce coke and in the utilization of coke as fuel in tungkik kilns. Measurement results show that heavy metals in the kiln's chimneys and chambers such as As, Cd, Pb, and Hg could not actually be detected, while Fe, Na, Al. Ca, and K could be easily detected. The concentrations of such metals are in the range of: Na = 100-315 fig/m3, Al

=

215-360 fig/m3, Ca=

786-1330 pg/m3, Fe = 478-2300 pg/m3, and K

=

0.25-0.5 pg/m3. Meanwhile pollutants from other chemical compounds in the flue gas are N 4=

80.7785 83.3725 mglm3 and S a=

10.85-1 0.98 mglm3. Pollutants from ambient air are NO2=

179.1 1-236.49 pgl~rn3. SO2 = 112.56-256.52 pgl~m3, CO=

43.80- 100.98 p g l ~ r n ~ , HC=

0.05-0.64 pg/Nm3, and 0 3=

2.8098-19.6065 p g l ~ m ~ .The total particle's content is also low, which is about 0.283 mglm3 in the coke bakin oven's chimneys, 0.554 mglm3 in the tungkik kiln's chimneys and 0.259

9 .

mglm in the metal melting locations.

Comparison of the measurement results with that of quality standard defined by the government regulation of the Republic of Indonesia No.41 Year

1999 about air pollution control, show that the results is far below the tolerated level. Therefore, the existence of coke baking oven is still feasible and safe to the environment.

ABSTRAK

HASNEDI.: PENCEMARAN UDARA AKIBAT GAS BUANG TUNGKU PEMBUATAN KOKAS DAN PENGECORAN LOGAM Dl SENTRA INDUSTRI KEClL (Studi Kasus : Di Desa Batur-Ceper, Klaten) (Dibawah bimbingan Prof. Dr. Ir. M. Sri Saeni MS sebagai ketua, dan Dr. Subagio Imam Bakri sebagai anggota)

Kokas adalah bahan bakar berbentuk arang yang dibuat dengan cara melakukan karbonisasi terhadap batubara. Kokas yang dibuat secara konvensional dari batubara Ombilin jenis Sub-bituminous ternyata mutunya masih rendah. Untuk itu perlu dilakukan proses lain yang disebut dengan double proses. Dalam proses ini digunakan aspal sebgai bahan pengikat pada pembriketan semi-kokas supaya dihasilkan kokas yang berrnutu tinggi.

Pada proses pembuatan kokas dengan cara membakar brikei semikokas didalam tungku kokas dan pada saat uji-coba pemakaiannya di tungku pengecoran logam atau biasa juya disebut dengan tungku tungkik, akan mengeluarkan gas dan asap. Diperkirakan gas dan asap tersebut mengandung logam berat dan senyawa kimia pencemar yang akan mencemari lingkungan, dan akan mengganggu kesehatan para pekeja. apabila kadarnya melewati ambang batas baku mutu yang telah ditentukan.

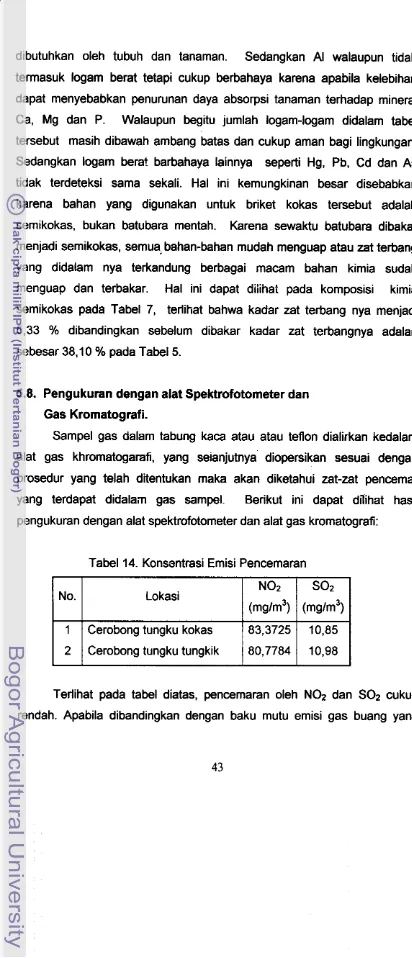

Tujuan penulisan ini adalah untuk meneliti banyaknya cemaran oleh logam berat dan senyawa kimia, yang timbul pada saat proses pembakaran briket semikokas menjadi kokas dan penggunaan kokas tersebut sebagai bahan bakar di tungku tungkik. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa logam berat di cerobong tungku dan disekitar pengecoran seperti As, Cd, Pb dan Hg ternyata tidak terdeteksi, sedangkan yang terdeteksi adalah logam Fe, Na, Al. Ca, dan K. Konsentrasi logam-logam tersebut berkisar pada; Na = 100

-

315 pglm3. Al=

215-

360 pglm3. Ca=

786-

1330 jtglm3, Fe=

478-

2300 pglm3, dan K = 0,25-

0.5 jtglm3. Sedangkan cemaran dari senyawa kimia lainnya pada emisi gas buang seperti NO2 = 80,7785-

83,3725 mglm3 dan SO2=

10,85-

10,98 mglm3. Cemaran dari udara ambien sepertiN 9

= 179,ll-

236.49 pglNm3, SOz = 112,56-

256,52 p g l r n ~ r n ~ , CO=

43,80-

100,98 p g l ~ r n 3 HC = 0,05-

0,64 pglNm3, 0 3 = 2,8098-

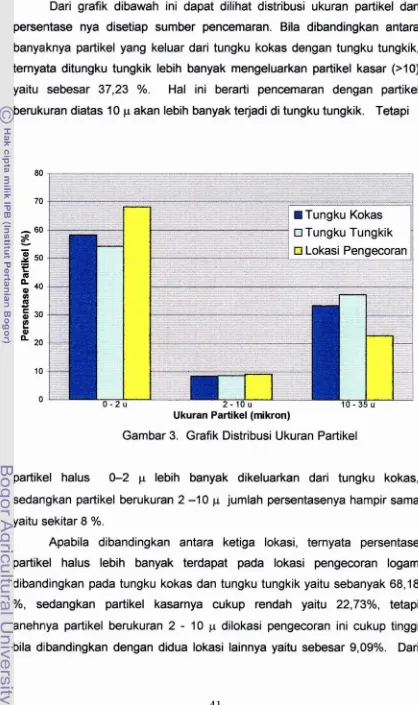

19,6065 pg/Nm3. Demikian juga partikel totalnya cukup rendah yaitu sebesar 0,283 mslm3 di cerobong tungku kokas, 0,554 mglm3 di cerobong tungku tungkik dan 0,259 mglm3 di lokasi pengecoran baja.Setelah membandingkan hasil pengukuran tersebut dengan baku mutu yang telah ditentukan oleh peraturan pemerintah Republik Indonesia No 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara, ternyata hasil pengukuran tersebut masih jauh di bawah ambang batas. Oleh karena itu keberadaan tungku pembuatan kokas masih layak dan aman terhadap lingkungan.

P

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul :

PENCEMARAN UDARA AKlBAT GAS BUANG

TUNGKU PEMBUATAN KOKAS DAN

PENGECORAN LOGAM

Dl SENTRA INDUSTRI KEClL

(Studi Kasus

:

di desa Batur-Ceper, Klaten)

adalah benar rnerupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah

dipublikasikan. Sernua sbmber data dan informasi yang digunakan telah

PENCEMARAN UDARA AKIBAT

GAS

BUANG

TUNGKU PEMBUATAN KOKAS DAN

PENGECORAN LOGAM

Dl SENTRA INDUSTRI KEClL

(Studi Kasus

:

di desa Batur-Ceper, Klaten)

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Magister Sains

pada

Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan

PROGRAM PASCA SARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul tesis PENCEMARAN UDARA AKlBAT GAS BUANG

TUNGKU PEMBUATAN KOKAS DAN

PENGECORAN LOGAM Dl SENTRA lNDUSTRl KEClL (Studi Kasus : di desa Batur-Ceper, Klaten)

Nama Mahasiswa : HASNEDI

Nomor pokok : 99253

Menyetujui Komisi Pebimbing,

/ ,

4

--- -'Prof. Dr. Ir. M. Sri Saeni MS Ketua

Dr. Ir. Subaaio Imam Bakri MSc Anggota

Mengetahui,

Ketua Program Studi PSL

/

_:/---,'

6

'

'

Prof. Dr. Ir. M. Sri Saeni MS Prof. Dr. Ir. Syafrida Manuwoto MSc

I

e

6 J,!,,,,,

Penulis dilahirkan di Padang Panjang pada tanggal 1 September 1953.

penulis merupakan anak ketiga dari lima berasaudara, dari ayah Drs. Hasan

Basri dan ibu Saona.

Penulis lulus dari Sekolah Dasar Negeri 50 Padang pada tahun 1966,

dari Sekolah Menengah Pertama V Padang pada tahun 1969, dan dari

Sekolah Menengah Atas I Padang pada tahun 1972. Pada tahun 1974

penulis diterima sebagai mahasiswa di Universitas Andalas dan berhasil

menyelesaikan studi di Jurusan Kimia

-

FMlPA pada bulan September 1980Pada tahun 1981 sampai sekarang penulis bekerja sebagai staf peneliti

di Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi (BPPT) Jakarta. Pada tahun

1994 penulis berkesempatan mengikuti training tentang 'Policy Making of

Industrial Energy" di Jepang. Pada tahun 1992-1993 penulis mendapat

kesempatan training tentang pencairan Batubara (Coal Liquefaction) di

Hokkaido Jepang.

Penulis menikah dengan Endang Dara pada tahun 1985. Pada saat ini

telah dikaruniai dua orang putra bemama Yogi Waldingga (enam belas tahun)

dan Yoga Dwidingga (dua belas tahun) serta seorang putri Yola Putridingga

PRAKATA

Berkat Rahmat Allah SVVT dan bantuan banyak pihak penelitian ini

dapat diselesaikan dengan baik yang sekaligus untuk memenuhi persyaratan

kelulusan penulis dalam pendidikan di Program Studi Pengelolaan Sumber

Daya Alam dan Lingkungan, Program Pascasa jana Institute Pertanian Bogor.

Penulis memfokuskan penelitian ini pada pencemaran yang oleh adanya gas

buang akibat pembakaran briket semikokas menjadi kokas dan pada

pemakaian kokas tersebut di industri pengecoran logam di desa Ceper-

Klaten.

Pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih

kepada:

1. Prof. Dr. Ir. M. Sri Saeni, MS dan Dr. Ir. Subagio Imam Bakri selaku

Komisi Pembimbing, yang telah rnembimbing penulis dalam penyelesaian

tesis ini

2. Ir. M. Nur Hidayat MEng, selaku Direktur P3TPSE -BPPT periode tahun

1998

-

2001, yang ielah membiayai penelitian ini3. Ir. Herry Suprianto, Ir. Suharyono dan lr. Amiral Azais MSc selaku

koordinator dan koordinator lapangan Proyek Pemanfaatan KOKAS di

Direktorat P3TPSE-BPPT selta rekan-rekan lainnya yang secara

langsung maupun tidak langsung telah ikut membantu terlaksananya

penelitian ini.

4. Ir. Bunawas dan kawan-kawan yang telah membantu sampling dan

5. Ir. Wiharja dan kawan-kawan, yang telah membantu analisis pencemaran

senyawa kimia di Lab. LSDE Serpong serta kawan-kawan di Lemigas..

6. Bapak HM. Suyitno selaku general manager Laboratorium Uji Logam dan

Mini Foundry di desa Ceper yang telah menyediakan tempat untuk

dilakukan pembuatan kokas briket dan penelitian ini.

7. Bapak H. Anas Yusuf Mahmudi selaku ketua koperasi lndustri Pengecoran

Logam dan Permesinan 'Batur Jaya", yang telah menyediakan tempat uji

coba pemakaian kokas untuk pengecoran logam.

8. lstri dan ketiga anakku tercinta atas pengorbanannya selama studi dan

orang tua yang telah memberikan doa restu serta semangatnya;

9. Semua pihak yang tidak dapat dituliskan satu persatu dalam ruang ini,

dengan tulus telah memberikan dorongan dan bantuan hingga penelitian

ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam tulisan ini maka, tidak

lupa penulis juga mengharapkan dan sangat menghargai saran dan kritik

yang membangun. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi yang memerlukannya.

Bogor, April 2002

Penulis

DAFTAR IS1

Halaman ...

Daftar lsi

Daftar Tabel ...

...

Daftar Gambar

... Daftar Lampiran

I . PENDAHULUAN ... 1.1 . Latar Belakang ...

1.2 . Perumusan Masalah ...

1.2.1 . Pencemaran Batubara ...

1.2.2

.

Pencemaran Akibat Pembakaran Aspal ... 1.2.3.

Darnpak Kegiatan Terhadap Udara...

.

.

1.3 . Kerangka Pemlk~ran ...

. .

1-4 . Tujuan Penel~t~an

...

1.5

.

Manfaat Penelitian ...1.6 . Hipotesa ...

...

II

.

TINJAUAN PUSTAKA2-1

.

Perkembangan Batubara...

2.2 . Pencemaran Udara

...

2.3

.

Dampak Terhadap Manusia ... 2.3.1.

Merkuri (Hg) ... 2.3.2.

Kadmium (Cd) ... 2.3.3.

Timbal (Pb) ... 2.3-4.

Arsen (As) ... 2.3.5.

Besi (Fe) ...2-4

.

Sistem Sampling Gas Pencemar ......

Ill

.

GAMBARAN UMUM KABUPATEN KLATEN3.1

.

Letak dan Luas Wilayah ... 3.2 . lklim ...3.3

.

Aspek Sosial Ekonomi Penduduk ...IV . METODE PENELlTlAN ...

4.1

.

Waktu dan Lokasi Penelitian...

4.2

.

Bahan dan Alat ...xii xiii xiv

4.2.2

.

Alat ...4.3

.

Rancangan Penelitian ... 4.4.

Metode Penelitian ...4.4.1 . Tahap Persiapan ...

... 4.4.2

.

Tahap Pengambilan Sampel4.4.3 . Tahap Analisis ...

... V

.

HASlL DAN PEMBAHASAN...

.5.1 Pembuatan Semikokas

5.2

.

Pernbuatan Briket Semikokas ......

.

5.3 Karbonisasi Suhu Tinggi

5.4

.

Penggunaan Kokas di Tungku Tungkik ... 5.5 . Pengambilan Sampel Gas Buang ...5.6 . Pengukuran Distribusi Diameter Partikel Asap ... 5.7 . Pengukuran Logam-Logam Yang Mencemari Lingkungan

..

5.8

.

Pengukuran Dengan Alat Spektrofotometri dan Gas Kromatografi ... VI.

KESIMPULAN DAN SARAN ...... 6.1

.

Kesimpulan...

.

6.2 Saran

DAFTAR TABEL

Halaman

1 . Kandungan As. Cd. Pb dan Hg Dalam Batubara dan Minyak

Mentah ... 5

2 . Kandungan Logam Berat Dari Limbah Penggunaan Energi

Batubara dan Minyak di Eropah Tahun 1979 ... 6

...

.

3 Ukuran Diameter dari Massa Unsur-unsur

4

.

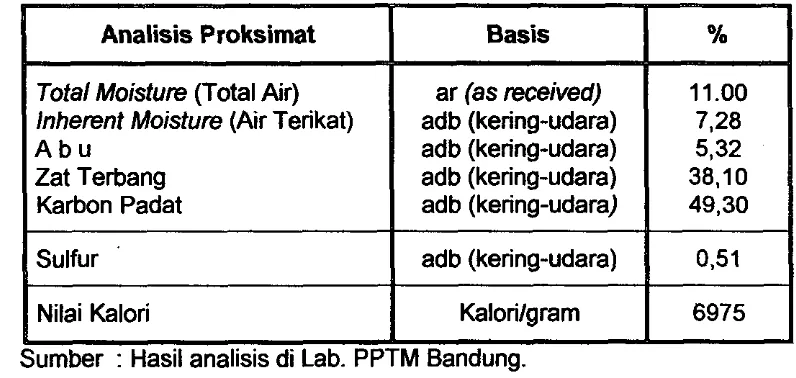

Penduduk Kecamatan Ceper menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin tahun 1998 ...5 . Analisis Kualitas Batubara 9mbilin ...

...

6

.

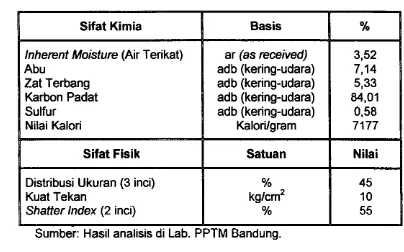

Analisis Kualitas Semi-Kokas Ombilin7

.

Analisis Kualitas Kokas Briket Ombilin ......

8.

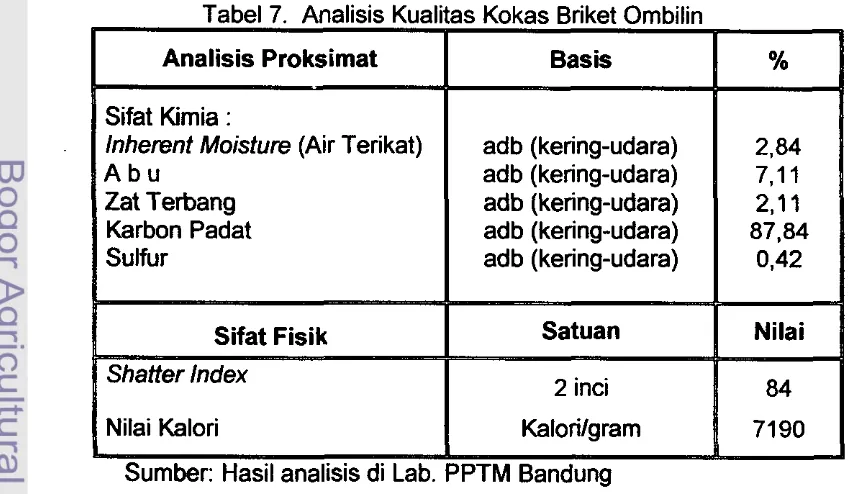

Distribusi Diameter Partikel pada Cerobong Tungku Kokas...

9 . Distribusi Diameter Partikel pada Cerobong Tungku Tungkik

10 . Distribusi Diameter Partikel pada Lokasi Pengecoran Logam

...

11

.

Partikel Total Ditiap Lokasi...

12

.

Persentase Ukuran Partikel Ditiap Lokasi ......

13

.

Konsentrasi Logam Yang Terdapat Dalam Gas Buang14

.

Konsentrasi Emisi Pencemaran ...15

.

Pencemaran Emisi Gas Buang Dibandingkan dengan Baku Mutu .16 . Konsentrasi Pencemaran Udara Ambien ...

DAFTAR GAMBAR

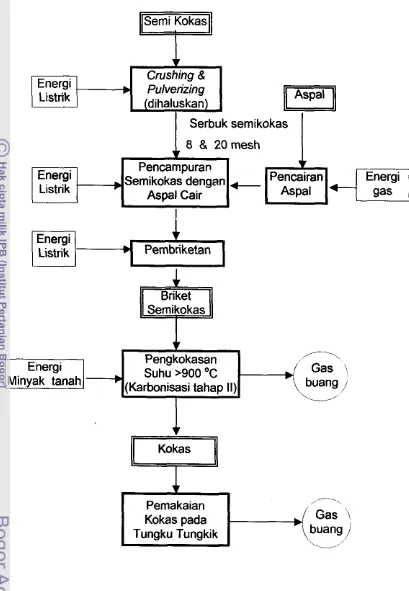

1. Gambar 1. Bagan Pembuatan Kokas dan Pemakaian Kokas di tungku Tungkik serta Gas Buang Yang Ditimbulkan ... ... 3

2. Gambar 2. Skema Pencemaran Udara menurut De Never

. . .

. ..

. . . 13DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Tabel Lampiran 1. Tabel Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi

Gas Buang ...

...

... ... ...... ...

......

... .... . .

. ..

.. .

542. Gambar Lampiran 1. Tungku Pembuatan Semikokas di desa

Kayu Gadang

-

Sawahlunto ... ... ... ......

... 553. Gambar Lampiran 2. Mesin Penghancur dan Pengayak

Semikokas ... 56

4. Gambar Lampiran 3. Mesin Pengaduk Semikokas dengan Aspal 57

5. Gambar Lampiran 4. Mesin Briket Semikokas ...

...

...

... ......

... 586. Ganlbar Lampiran 5. Briket Semikokas ... 59

7. Gambar Lampiran 6. Tungku Karbonisasi Kedua didesa Batur

-

Ceper ... 608. Gambar Lampiran 7. Uji Coba Pemakaian Kokas di Tungku

Tungkik ... 61

I. PENDAHULUAN

1-1. Latar Belakang

lndonesia yang memiliki cadangan batubara yang cukup banyak, ternyata masih mengimpor kokas untuk bahan bakar pada industri pengewran logam baik di industri kecil rnaupun di industri menengah dan besar. lmpor kokas ini akan sernakin meningkat dengan meningkatnya pertumbuhan industri pengewran logam di lndonesia.

Pembuatan kokas dengan cara konvensional dilakukan dalam tungku sarang tawon (Beehive-oven) dan Coke-oven. Cara ini rnernbutuhkan urnpan batubara yang bermutu tinggi ditinjau dari jurnlah kandungan karbon dan kadar zat-zat volatil serta sifat coking nya (sifat mengkokas). Menurut Ambyo (1980), batubara Ombilin rne~pakan batubara dengan jenis yang terbaik yang ada di lndonesia, namun ternyata mutu kokas yang dihasilkan belum memenuhi syarat untuk pemakaian pada tungku pengewran logam.

Batubara sebagai bahan baku kokas, terlebih dahulu dibuat semikokas dengan cara membakar batubara sub-bituminous dari tambang batubara Ombilin di Propinsi Sumatera Barat didalam tungku yang disebut tungku sarang tawon (beehive oven). Tungku ini dibuat sejak tahun 1983 di Desa Bukit Gadang Kodya Sawahlunto oleh Pusat Pengembangan Teknologi Mineral (PPTM) Bandung, kebetulan penulis sempat ikut dalam percobaan perdananya pada tahun 1984. Karena semikokas yang dihasilkan tungku ini tidak memenuhi persyaratan kokas yang digunakan sebagai bahan bakar pada tungku pengecoran logam, maka kegiatan tersebut dihentikan setelah beroperasi selarna lebih kurang 2 tahun.

Desa Batur ini dipilih karena di sekitar daerah tersebut banyak industri kecil

dan rnenengah pengecoran logam yang membutuhkan dan akan menyerap

kokas yang dihasilkan.

Menurut Bambang (1998), untuk bisa menghasilkan kokas yang

mendekati persyaratan yang diperlukan untuk pengecoran logam,

digunakan cara pembuatan kokas dengan sistem double process. Pada

proses ini batubara Ombilin terlebih dahulu dibuat semi kokas pada tungku

sarang tawon (beehive), kemudian semikokas tersebut digerus (grinding)

serta diayak pada ayakan 3 mm. Selanjutnya semikokas halus dicampur

dengan aspal sebagai bahan pengikat kemudian dibriket dengan tekanan

250-300 kglcm2. Hasil pembriketan ini kemudian dibakar pada suhu diatas

900 OC di dalam tungku yang disebut dengan tungku karbonisasi suhu

tinggi.

Dengan cara ini akan didapat jenis kokas yang memenuhi

persyaratan untuk digunakan pada tungku tungkik atau tungku untuk

melelehkan logam di industri pengecoran logam rakyat. Karena dalam

proses pembuatan kokas tersebut, meliputi proses-proses pembakaran

batubara dan aspal dengan suhu tinggi, maka diperkirakan akan

menghasilkan gas pencemar atau emisi gas, yang beracun berupa gas-gas

yang mengandung NOx dan SOX serta logam berat yang terdapat dalam

umpan batubara dan aspal. Pada Gambar 1 dapat dilihat bagan pembuatan

kokas berikut energi yang dibutuhkan dan pencemaran yang

diakibatkannya.

Upaya pengembangan pembuatan kokas tersebut tidak hanya

dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk saja, namun yang

paling penting adalah mengelola limbah atau pencemaran yang

ditimbulkannya. Untuk itu perlu dilakukan penelitian gas-gas beracun

terutama logam berat yang dihasilkannya serta mengkaji sejauh mana

dampaknya terhadap lingkungan udara, baik di sekitar pabrik maupun di

Semi Kokas

7

Pulverizing

I

SerbuksernikokasI

Pencampuran

Pencairan Listrik Aspal Cair

I

Pernbriketan

pf~--j+

n

Gas \

buang

/

L,

Pernakaian ,-- Kokas pada Gas '\ I

[image:104.559.86.495.64.655.2]Tungku Tungkik buang )

1-2. Perurnusan Masalah.

Pencemaran logarn berat terhadap lingkungan selain disebabkan

oleh panggunaan logam tersebut secara langsung, juga disebabkan oleh oksidasi dan pembentukan garam logam tersebut sebagai hasil reaksi

kimia logam tersebut dengan senyawa lainnya. Dalam proses industri yang

memerlukan suhu tinggi seperti pembakaran batubara dan pemumian

minyak bumi atau biasa disebut kilang minyak, pembangkit tenaga listrik

baik dengan energi minyak, maupun batubara, dan pengecoran logarn

banyak mengeluarkan limbah yang mencemari lingkungan. Hal ini

terutama terjadi pada logam-logam yang relatif mudah menguap dan larut

dalam air (berbentuk ion), sepetti arsen (As), kadmium (Cd), merkuri (Hg)

'dan timah hitam (Pb). Demikian juga partikulat dan senyawa kimia lainnya

dapat mencemari udara dan lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pencemaran udara yang

ditimbulkan oleh industri pembuatan kokas untuk pengecoran logam, pada

Proyek Percontohan Pembuatan Kokas di desa Batur Kecamatan Ceper,

Kabupaten Klaten. Pengamatan dilakukan tenrtama pada emisi gas buang

dan udara ambien di tungku kokas dan tungku tungkik.

1-2-1. Pencemaran Batubara.

Batubara merupakan bahan bakar atau sumber energi dari fosil

biologi. Batubara digunakan juga sebagai bahan baku pembuatan kokas

untuk pengecoran atau peleburan logam. Dalam pengolahan atau

pembakaran batubara menjadi kokas terjadi asap dan gas sebagai limbah

yang mencemari lingkungan. Biasanya gas buang pada pembakaran

batubara mengandung logarn arsen (As), kadmium (Cd), timah hitam (Pb)

dan merkuri (Hg). Menurut Kuhn dkk. (1980) dalarn Darmono (1995)

biasanya arsen, merkuri, kadmium dan tirnah hitam ditemukan dalam

bentuk sulfida baik organik maupun inorganik didalarn batubara dan minyak

burni. Jadi keberadaan logam berat ini tergantung juga dari tinggi atau

rendahnya konsentrasi sulfur didalam batubara atau minyak bumi tersebut.

sumber produksi atau daerah penambangannya. Beberapa penelitian

menyatakan bahwa batubara muda seperti lignit dan sub-bituminous

ternyata mengandung logam berat dengan konsentrasi yang lebih rendah

dibandingkan batubara yang lebih tua seperti bituminous ataupun

anthrasit, (Darmono 2001)

Kondisi dan tingkat pencemaran dari logam berat yang berasal dari

gas buang pada pembakaran sangat tergantung pada

a) Daya gabung (afinitas) dari logam yang terdapat dalam batubara ataupun minyak dengan mineral lainnya.

b) Sifat-sifat fisik dan kimia serta tinggi rendahnya kandungan logam

tersebut dalam bahan bakar

c) Kondisi pembakaran (suhu tinggi).

Walaupun logam berat yang berbahaya tersebut kadarnya dalam

batubara dan minyak bumi sangat kecil, tetapi kekuatan untuk

menyebabkan keracunan terhadap linkungan sangat besar. Logam-logam

berat tersebut biasanya terikat dalam bentuk bahan organik dan fraksi

mineral. Kandungan logam berat dari gas buang pembakaran batubara dan

minyak mentah dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1, Kandungan As. Cd. Pb dan Hg dalam batubara dan minyak mentah (pglg)

I

NO.(

~ o g a m(

Batubara(

Minyak mentah1-2-2. Pencemaran Akibat Pembakaran Aspal

Aspal merupakan sisa atau buangan (residu) dari pemurnian minyak

mentah pada kilang minyak. Dari pemurnian minyak mentah tersebut

diperkirakan ada sekitar 30% kandungan logam berat dalam minyak

1 2 3 4

Sumber, Pacyna (1987) dalam Darmono (1995) AS

Cd

Pb

Hg

0,34

-

130 0,Ol -300 0,70-

220 0,Ol-

1.6mentah terdapat dalam aspal tersebut (Smith dkk (1975) dalam Dannono

1995)

Pada penelitian ini aspal yang digunakan sebagai bahan pengikat

(binderj adalah aspal dari kilang minyak Dumai. Propinsi Riau. Banyaknya

aspal yang digunakan adalah antara 7

-

10 % bobot bubuk semikokas. Untuk mengetahui pencemaran udara oleh gas, partikel dan logam berat,yang terdapat dalam aspal dilakukan pengamatan pada saat pembakaran

briket semikokas yang telah dicampur dengan aspal sebagai bahan

perekat.

Setiap minyak mentah akan berbeda kandungan logam beratnya

sesuai dengan asal atau sumber minyak mentah tersebut. Sebagai

gambaran dapat dilihat pada Tabel 2, tentang banyaknya logam berat yang

mencemari lingkungan di daratan Eropah akibat pembakaran batubara dan

pembakaran minyak di Eropah pada tahun 1979.

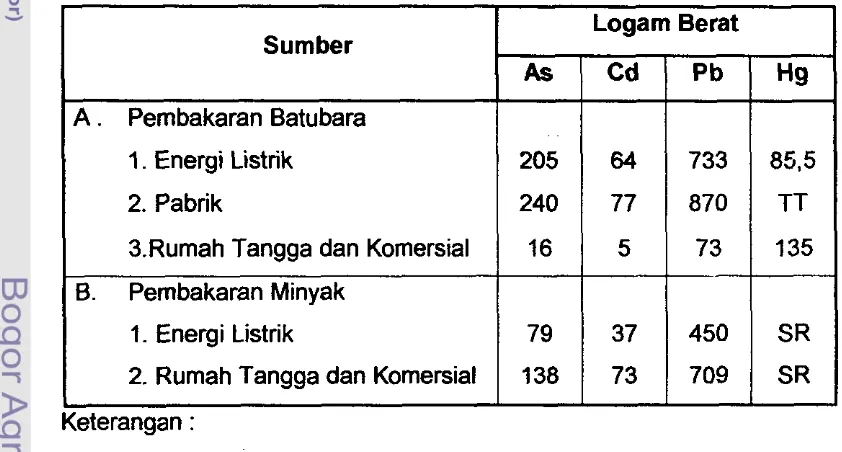

Tabel 2. Kandungan logam berat dari limbah penggunaan energi batubara dan minyak di Eropah tahun 1979 (tonltahun)

Sumber

A . Pembakaran Batubara

1. Energi Listrik

2. Pabrik

3.Rumah Tangga dan Komersial

B. Pembakaran Minyak 1. Energi Listrik

2. Rumah Tangga dan Komersial

Logam Berat

Kiterangan :

Sumber, Pacyna (1 987) dalam Darmono (1995)

[image:107.562.81.502.442.668.2]1-2-3. Dampak Kegiatan Terhadap Udara.

Pembakaran batubara dan aspal selain mengeluarkan logam berat

seperti Hg, Pb, Cd, dan As 'juga mengeluarkan senyawa-senyawa kimia

lain nya seperti CO, COz, SOz. SO3, NO, NO*, HNOl dan H2S04. Menurut

Endang (1996) pembakaran batubara menjadi penyebab utama

pencemaran lingkungan adalah emisi-emisi SOX. NOx dan partikel debu.

Ketiga jenis emisi tersebut secara langsung maupun tak langsung

menyebabkan kerugian bagi manusia dan lingkungan. Seperti penyebab

terjadinya perubahan cuaca, hujan asam, terhambatnya radiasi matahari,

terganggunya pertumbuhan tanaman dan terganggunya kesehatan

manusia, seperti penyaklit paru-paru dan pemafasan. Menurut Budoyo dan

Endang (1996), SO2 dengan kandungan 1500 pglm3 stationer dalam 24 jam

dapat menimbulkan kematian. Pada 115 pg1m3 (rata-rata dalam 1 tahun)

atau konsentrasi 300 pg1m3 dalam 24 jam akan berakibat buruk pada kesehatan. Biasanya gangguan yang ditimbulkan antara lain iritasi mata,

saluran pemafasan, pandangan kabur. Adanya NO2 pada konsentrasi 117

-

205 pg1m3 dalam waktu paparan 2-

3 tahun dapat menyebabkan bronchitis gawat. Pada konsentrasi 162 mglm3 dalam waktu paparan 30menit, akan menimbulkan bisul-bisul berair pada paru-paru. Adanya partikel

debu akan mengendap di paw-paw dan menimbulkan berbagai gangguan

pemafasan. Pada tahun 1991 lebih dari 6% dari luas pulau Jawa sudah merupakan daerah kritis, diperkirakan pada tahun 2021 daerah kritis

tersebut akan berkembang menjadi 38% dari luas pulau Jawa.

Dalam penelitian ini pengarnatan pencemaran udara difokuskan

pada pencemaran yang disebabkan partikulat dan logam berat yang

mungkin .ada selama proses pembakaran kokas dan pada saat kokas

tersebut digunakan untuk melelehkan logam di tungku tungkik. Namun

pengamatan terhadap pencemaran bahan-bahan kimia beracun lainnya

tetap dilakukan untuk mendukung pengamatan terhadap keberadaan

1-3. Kerangka Pemikiran.

Pada percobaan pembuatan kokas, pencemaran yang terjadi

disebabkan oleh adanya emisi gas buang pada saat pembakaran briket

semi kokas menjadi kokas dan pada waktu penggunaan kokas sebagai

bahan bakar pada tungku pengecoran logarn. Mengingat bahwa di Desa

Batur Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten terdapat banyak sekali industri

kecil pengecoran logam dan jika tungku percontohan kokas berkembang

menjadi tungku kornersial, maka emisi gas buang yang timbul akibat

kegiatan industri ini akan semakin meningkat pada tahun-tahun yang akan

datang. Untuk mengantisipasi timbulnya peningkatan pencernaran udara

dan lingkungan didaerah ini, maka perlu dari sekarang dimulai pengamatan

dan penanganan dampak yang akan timbul.

1-4. Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Melakukan analisis terhadap emisi gas buang yang timbul selama proses pembakaran briket semikokas menjadi kokas

2. Melakukan analisis terhadap emisi gas buang yang terjadi selama proses peleburan logam dengan menggunakan kokas dalam negeri

sebagai bahan bakar ditungku tungkik.

3. Meganalisis udara arnbien selama proses pembuatan kokas dan pemakaiannya dilokasi pengecoran logam.

1-5. Manfaat Penelitian.

Manfaat penelitian ini antara lain adalah :

1. Hasil penelitian ini berguna untuk mengetahui besarnya pencemaran yang terjadi selama proses pembuatan kokas.

2. Untuk mengetahui apakah pemakaian kokas dalam negeri menyebabkan pencemaran yang tinggi atau rendah.

3. Hasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran apakah

pembangunan pabrik kokas yang komersial cukup aman terhadap

1-6. Hipotesis.

1. Keberadaan tungku percontohan pembuatan kokas di Desa Batur Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, menyebabkan terjadinya

pencemaran udara yang akan mengakibatkan penurunan kualitas udara

tersebut.

2. Penggunaan kokas produksi dalam negeri dapat memacu pembangunan industri kecil dan menengah di Desa Batur Kecamatan

II. TINJAUAN PUSTAKA

2-1. Perkembangan Batubara.

Batubara adalah suatu jenis sumberdaya alarn yang sangat

berrnanfaat, baik sebagai sumber energi, maupun sebagai bahan baku

pada industri-industri kokas. lndonesia memiliki cadangan batubara yang

cukup besar yaitu sekitar 36,3 milyar ton, yang tersebar di pulau Sumatera sebesar 24,7 milyar ton atau 67,9% dan di Kalimantan sebesar 11,5 milyar ton atau 31.6% serta sisanya sebanyak 0,5% tersebar dipulau Jawa, Sulawesi dan lrian Jaya.

Menurut Mangkusubroto (1994) dalam rangka meningkatkan pernanfaatan batubara perlu dilakukan diversifikasi atau

penganekaragaman pemanfaatan batubara supaya batubara tersebut

dapat berfungsi optimal dalam memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.

Konservasi atau pemanfaatan yang optimal dan bejangka panjang yang

berarti menghernat pemanfaatan sumberdaya alam perlu dipertimbangkan

aspek-aspek lingkungan. Lebih lanjut Mangkusubroto menyatakan bahwa

endapan batubara lndonesia relatif masih muda, yang mempunyai

kandungan zat terbang atau zat volatil yang tinggi dan kadar karbon yang

relatif rendah. Oleh karena itu dalam rangka diversifikasi dan konservasi

sumberdaya batubara perlu digunakan suatu teknologi pengolahan

batubara menjadi kokas yang ramah lingkungan.

Sesuai dengan pendapat Rozik (1999) tentang kebijakan penelitian dan pengambangan, rnaka penelitian dan pengembangan batubara

diarahkan kepada peningkatan kemampuan nasional dalam bidang

penguasaan teknologi dalam rangka pengembangan industri batubara yang

dimulai dari pemahaman atas endapan, teknologi penambangan sampai

pada pemanfaatan yang efisien dan ramah lingkungan. Menyadari

sebagian besar batubara lndonesia tergolong berperingkat rendah yang

pangsa pasarnya sangat terbatas, maka dibutuhkan terobosan teknologi

batubara selain untuk pembangkit listrik, juga diarahkan untuk memenuhi

kebutuhan industri kecil. Salah satu kebutuhan indutri kecil pengecoran

logam di Desa Batur, Kecamatan Ceper ini adalah bahan bakar kokas,

yang berguna untuk membakar logam atau besi sampai meleleh.

Selanjutnya logam cair tersebut dituang kedalam cetakan sesuai dengan

bentuk yang diinginkan.

Kokas adalah bahan bakar yang dihasilkan dari membakar batubara

dalam suatu tungku yang disebut tungku sarang tawon (beehive oven),

dengan membatasi jumlah udara pada saat pembakaran, sehingga

dihasilkan suatu bentuk yang menyerupai arang kayu tetapi dengan

kekerasan dan nilai kalor yang lebih tinggi. Karena rnutu dan jenis

batubara lndonesis tidak cocok dengan proses ini akibatnya mutu kokas

yang dihasilkan belum memenuhi persyaratan untuk digunakan pada

tungku peleburan logam. Untuk itu diupayakan suatu cara yang dapat

menghasilkan kokas yang sesuai dengan mutu yang dikehendaki yaitu dengan sistem pembakaran 'double proces'.

Menurut Bambang (1998), salah satu cara pembuatan kokas dengan menggunakan batubara Ombilin adalah dengan sistem pembakaran dua

tingkat. Cara ini dapat menghasilkan jenis kokas yang memenuhi

persyaratan sebagai bahan bakar pada tungku peleburan logam rakyat

atau biasa juga disebut dengan tungku tungkik.

2-2. Pencemaran Udara.

Sesungguhnya pembangunan industri di satu sisi akan

meningkatkan ekonomi dan kualitas hidup manusia dengan meningkatnya

pendapatan masyarakat, namun di sisi lain dapat mengakibatkan

penurunan kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan. Hal tersebut

diakibatkan oleh pencemaran yang berasal dari limbah industri.

Pencemaran tersebut selain disebabkan karena kurangnya pengetahuan

dan kesadaran masyarakat dengan hal-ha1 yang berhubungan dengan

menangani dan mengelola limbah yang ditimbulkan oleh industri-industri

yang ada.

Menurut

U U

nomor 23 Tahun 1997, tentang PengelolaanLingkungan Hidup, bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya

atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain

kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas

lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan

hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Menurut

Darmono (1995), udara yang bersih adalah udara yang tidak mengandung

uap atau gas dari bahan-bahan kimia yang beracun. Juga mempunyai

cukup kandungan oksigen, tidak bewarna dan tidak berbau.Pencemaran

udara biasanya terjadi pada proses-proses industri yang menggunakan

suhu tinggi. Derajat pencemaran udara ini sesungguhnya berrnacam-

macam, mulai dari yang berat sampai yang ringan, tergantung kepada

adanya sumber pencemaran disuatu daerah.

Menurut Canter (1996), pencemsran udara disebabkan adanya satu

atau lebih zat pencemar diluar ruangan atau atmosfir dalam jumlah dan

lamanya sedemikian rupa yang cenderung membahayakan kehidupan

manusia, tumbuhan, hewan atau peralatan ataupun mengganggu

kenyamanan dan kegiatan. Pencemaran udara disebabkan adanya SOz

NO*, CO, hidrokarbon, ozon, oksidan, Hfi, bahan-bahan partikulat, asap dan kabut. Lebih lanjut Canter membagi pencemaran udara dalam dua

kelompok yaitu kelompok gas dan kelompok partikulat. Gas seperti SO2

dan NOz memperlihatkan sifat difusi dan pada kondisi normal tidak

berbentuk zat cair atau tidsk berobah kebentuk cair akibat peningkatan

tekanan dan penurunan suhu. Partikulat adalah bahan pencemar yang

tersebar atau terdispersi dalam bentuk padat atau cair. Dalam bentuk

individu ukurannya lebih besar dari molekul kecil tunggal (sekitar 0.0002

pm) tetapi lebih kecil dari ukuran 500 pm.

Menurut pendapat terakhir ukuran bahan partikulat adalah sama

atau kurang dari 10 pm. Tetapi akhir-akhir ini perhatian lebih ditujukan

beracun adalah suatu jenis senyawa yang mungkin ada di atmosfir dan

memperlihatkan potensi pengaruh beracun tidak hanya kepada manusia

tapi juga terhadap seluruh ekosistem

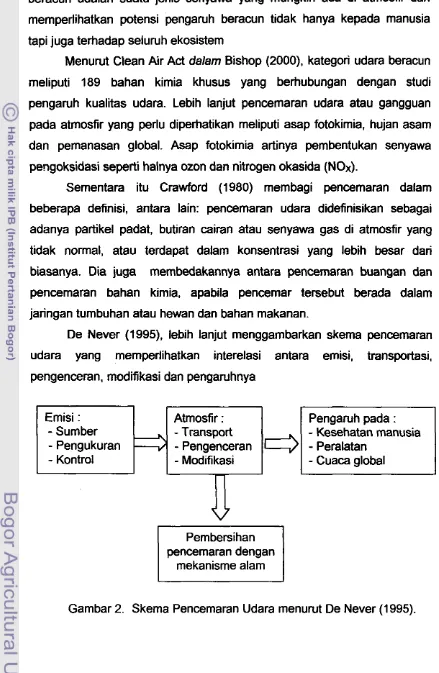

I V l e n ~ ~ t Clean Air Act dalam Bishop (2000). kategori udara beracun

meliputi 189 bahan kimia khusus yang berhubungan dengan studi pengaruh kualitas udara. Lebih lanjut pencemaran udara atau gangguan

pada atmosfir yang perlu diperhatikan meliputi asap fotokimia, hujan asam

dan pemanasan global. Asap fotokimia artinya pembentukan senyawa

pengoksidasi seperti halnya ozon dan nitrogen okasida (NOx).

Sementara itu Crawford (1980) membagi pencemaran dalam

beberapa definisi, antara lain: pencemaran udara didefinisikan sebagai

adanya partikel padat, butiran cairan atau senyawa gas di atmosfir yang

tidak normal, atau terdapat dalam konsentrasi yang lebih besar dari

bisanya. Dia juga membedakannya antara pencemaran buangan dan

pencemaran bahan kimia, apabila pencemar tersebut berada dalam

jaringan tumbuhan atau hewan dan bahan makanan.

De Never (1995), lebih lanjut menggambarkan skema pencemaran

udara yang memperlihatkan interelasi antara emisi, transportasi,

pengenceran, modifikasi dan pengaruhnya

Emisi : Atmosfir :

-

Sumber-

Pengukuran-

Kontrol-

Modifikasi-

Cuaca globalPembersihan pencemaran dengan

mekanisme alam

r-1

[image:114.619.80.519.107.780.2]Menurut Whytlaw-Gray eta1 (1923), pencemaran udara disebabkan

oleh aerosol yaitu partikel-partikel padat halus atau cairan dalam bentuk

gas yang terdispersi diatmosfir. Seng oksida dalam bentuk uap atau asap

berukuran antara 0,01

-

0,15 pm.Menurut Bunawas dkk. (1999) pada industri yang menggunakan

proses suhu tinggi dan transportasi yang menggunakan bahan bakar

minyak akan mengeluarkan gas buang yang mengandung partikel aerosol

padat, partikel aerosol anorganik antara lain seperti Cu, Cd, Hg, Pb dan

lain-lain yang berukuran antara 0,08

-

6 um.Sementara menurut Setiawan (1992), pencemar udara adalah zat

berupa gas, partikel dan senyawa kimia yang dapat mengubah komposisi

udara, dalam konsentrasi dan jangka waktu tertentu akan menyebabkan

pencemaran di udara yang menimbulkan efek buruk terhadap lingkungan

hidup. Berdasarkan WHO (1972) ada lima macam zat pencemar yang

mempengaruhi kesehatan lingkungan yaitu : 1. partikel, 2. sulfur dioksida, 3. karbon monooksida, 4. fotokimia oksidan, dan 5. nitrogen oksida.

Michel, P (1994) dalam Wilson (1996), menyatakan bahwa

pencemaran atmosfir dapat berupa partikulat (padatan sangat kecil atau

tetesan cairan) atau berupa gas. Partikulat yang paling sering adalah

jelaga, timbal, asbes dan oksida-oksida besi. Kebanyakan partikel padat ini

amat kecil sehingga ditangkap dapat oleh rambut dan lapisan lendir

dibagian teratas saluran pemafasan dan kemudian terbawa kedalam alveoli

paru-paru. Jelaga yang merupakan pecahan karbon, dapat menghisap

belerang diosida yang secara normal akan ditangkap oleh lapisan lendir

dan dibawa kedalam alveoli, kemudian senyawa ini akan terurai kedalam

cairan alveolar membentuk asam belerang. Partikel besi oksida jika ada,

berperan sebagai katalis dan mengubah asam belerang menjadi asam sulfat yang sangat merusak jaringan paw-paru. Gas-gas pencemar utama

udara adalah belerang dioksida, karbon monoksida, hidrokarbon dari olefin

dan kelompok aromatik dan nitrogen (\I) oksida. Apalagi menurut Bishop

(2000) bahwa lebih dari 70% SO2 diudara disebabkan oleh pembakaran

Bahkan menurut Kusnoputranto, H (1996). di Amerika, dari segi efek

dan gangguan kesehatan, temyata sulfur dioksida dan partikulat

menempati urutan teratas sebagai pencemar. Sebaliknya karbon

monoksida menempati urutan terbawah walaupun dari segi jumlah emisi

karbon monoksida menempati urutan teratas.

2-3. Dampak Terhadap Manusia.

Menurut Sudomo (2001) dan The Clean Air Act 1970 dalam Bishop (2000) pencemaran udara pada dasamya berbentuk partikel (debu,

aerosol, timah hitam) dan gas bercpa (CO, NGx, SOX, H2S dan

hidrokarbon). Udara yang tercemar oleh partikel dan gas ini dapat

menyebabkan gangguan kesehatan yang berbeda tingkatan dan jenisnya.

tergantung dari macam, ukuran dan komposisi kimiawinya. Gangguan

tersebut terutama terjadi pada fungsi faal dari organ tubuh, seperti paru-

paru dan pembuluh darah atau menyebakan iritasi pada mata dan kulit.

Redmond (1 972) da!am Martin A (1 981), mencoba menghubungkan resiko terhadap kanker paw-paru dalam suatu pabrik kokas dengan lokasi

tempat bekerja dan lamanya pekerjaan. Hasil studi Redmond terhadap

sekitar 60.000 pekerja pada 7 pabrik logam, memperlihatkan bahwa orang yang telah bekerja letih dari 5 tahun dalam area yang terkena emisi oven kokas (yaitu bagian atas oven), mengalami sekitar 900 % lebih kematian yang disebabkan kanker paru-paru dibandingkan dengan pekerja yang

berada pada ruangan yang bersih (dalam pabrik yang sama) akan terkena

emisi sedikit sekali.

Lloyd (1971) dalam Martin A (1981), dalam studinya terhadap pekerja pada tungku kokas, menemukan bahwa kamatian semua pekerja pada

tungku kokas tersebut disebabkan oleh neoplasma yang berbahaya dari

paru-paru adalah 2,5 kali dari yang diperkirakan. Resiko yang dialami adalah 6,5 kali untuk pekerja yang selalu berada pada bagian atas tungku dibandingkan dengan pekerja yang berada pada sisi tungku.

Suspended Particulates (TSP) dari baku mutu akan meningkatkan angka

kematian sebesar 0,000682 p i n , peningkatan angka serangan bronkitis

sebasar 0,00086 poin per anak per tahun, peningkatan serangan asma

sebesar 0,0053 poin pada setiap penderita asma serta peningkatan

kehilangan hari kerja sebesar 0,00145 poin per dua minggu per pekerja.

Banyak para peneliti telah mencoba mengidentifikasi zat-zat yang

berpotensi sebagai penyebab kanker dalam batubara, dalam produknya

dan dalam pencemaran dari pengolahan batubara. Menurut Martin (l981),

senyawa yang paling berpotensi sebagai penyebab kanker terlihat pada

senyawa hidrokarbon polisiklik aromatik atau "polyciclic arcmatic

hydrocalibonon (PAH). Jenis lainnya yang penting adalah jenis senyawa organik seperti senyawa azoheterosiklik polisiklik, amin aramatik dan

benzena dan juga zat-zat inorganik.

Menurut Darmono (1995), logam berat adalah unsur-unsur kimia

dengan bobot jenis lebih besar dari 5 glcm3, terletak di sudut kanan bawah

daftar berkala yang mempunyai afinitas yang tinggi terhadap unsur S dan

biasanya bemomor atom 22 sampai 92, dari periode 4 sampai 7.

Sebagian logam berat seperti timbal (Pb), kadmium (Cd) dan

merkuri (Hg) serta arsen (As), merupakan zat pencemar yang berbahaya.

Afinitas yang tinggi terhadap unsur S menyebabkan logam ini menyerang

ikatan belerang dalam enzim, sehingga enzim yang bersangkutan menjadi

'tak mobil'. Gugus karboksilat (-COOH) dan amino (-NH3 juga bereaksi

dengan logam berat. Menurut Manahan (1994), kadmium, merkuri dan

tembaga terikat pada sel-sel membran yang menghambat proses

transportasi melalui dinding sel. Logam berat juga mengendapkan

senyawa fosfat biologis atau mengkatalisis penguraiannya. Berikut ini

dapat dilihat sifat-sifat toksik dari logam Hg, Pb, Cd dan As yang belum

diketahui kegunaannya baik bagi tumbuh-tumbuhan maupun dalam tubuh

23-1. Merkuri (Hg).

Merkuri mempunyai nomor atom 80 dan berbobot atom 200,6

dengan titik beku 3 8 , 9 "C, dan titik didih 35,6 OC. Merkuri merupakan satu-satunya unsur logam yang berbentuk cair pada suhu kamar. Akibatnya

menurut Saeni (1997). karena merkuri mempunyai tekanan uap yang tinggi pada suhu kamar, maka uap merkuri dapat masuk kedalam tubuh manusia

melalui pernafasan. Hal ini biasanya banyak dialami oleh pekerja

penambangan biji emas dan dokter gigi beserta asistennya pada waktu membuat amalgam tambal gigi.

Menurut Manahan (1994). proses perusakan dalam tubuh manusia oleh merkuri disebabkan karena :

1. Semua senyawa Hg adalah beracun dalam berbagai tingkat.

2. Senyawa Hg yang ada dalam lingkungan, diubah menjadi senyawa Hg yang berbeda dengan proses biologi.

3. Merkuri mempunyai kecenderungan yang kuat untuk bereaksi dengan unsur S. didalam tubuh manusia Hg bereaksi dengan enzim

yang memiliki gugus S H , sehingga menghambat reaksi kimia

dalam tubuh atau mengganggu fungsi biologis tubuh.

4. Proses perusakan dalam kehidupan organisme bersifat permanen.

Logam Hg ini tidak dibutuhkan oleh tubuh manusia, sehingga tubuh

akan mengeluarkan sebahagian besar dari logam Hg tersebut dan sisanya

akan terakumulasi pada bagian tubuh tertentu seperti ginjal, hati, kuku, dan

rambut. Goldwater dan Clarkson (1972). menyatakan bahwa dalam sistem biologis, merkuri yang terakumulasi pada organ ginjal akan lebih besar

dibandingkan dengan yang terakumulasi dalam hati maupun rambut.

Efektivitas ginjal dalam mengikat merkuri, mengakibatkan kadar logam

tersebut dalam plasma darah relatif rendah.

Pengaruh toksik merkuri terhadap manusia diantaranya adalah

kerusakan syaraf, termasuk menjadi pemarah, paralisis, kebutaan atau

Gejala-gejala ringan yang terlihat akibat keracunan merkuri adalah, depresi

dan suka marah yang merupakan sifat dari penyakit jiwa (Manahan 1994)

Menurut Saeni (1997) garam-garam merkuri memperlihatkan

toksisitas yang akut dengan bemacam-macam gejala dan bahayanya

seperti pneumonia dan oedema paru, tremor dan gingivis. Metil merkuri

merupakan senyawa yang sangat beracun dan membahayakan kesehatan

manusia karena mengakibatkan efek teratogenik kuat, karsiogenik dan

aktivitas mutagenik. Disamping itu keracunan oleh merkuri organik adalah

berupa gangguan syaraf yaitu ataksia, hiperstese (peka), konvulsi. kebutaan, koma dan kematian.

Menurut Tsubaki et a1 (1971) dalam Diniah (1995) bahwa gangguan syaraf dan tekanan darah tinggi mulai timbul apabila rambut manusia telah

mengandung 20

-

50 ppm Hg. Perkembangan lebih lanjut akan menyebabkan gangguan terhadap penglihatan, organ sensor, ataksia dandisarthria, apabila dalam darah seseorang telah mengandung 20 pg HgllOO

g darah (Sanusi ,1985). Sementara menurut Doi dan Jun (1973) dalam

Diniah (1995), umumnya darah manusia mengandung 3 pg HgllOO g darah. Sedangkan menurut Stockholm International Committee, kadar Hg

maksimum yang diperbolehkan dalam darah manusia adalah 10 pg Hg

total11 009 darah.

2-3-2. Kadmiurn (Cd).

Kadmium perlu mendapat perhatian karena memiliki toksisitas tinggi

dan akumulatif (Thorp dan Lake 1974) dalam Piniah (1995). Kadmium masuk kedalam tubuh manusia melalui saluran pencemaan dan

pemafasan. Penyerapan kadmium oleh dinding usus manusia sekitar 6%

(Friberg et a/, 1974) dalam Diniah (1995). Menurut Damono (1995) penyerapan kadmium dan daya toksisitasnya akan meningkat dalam tubuh

manusia apabila konsumsi protein serta Ca dan Fe manusia tersebut

rendah. Kadmium yang diserap mula-mula masuk kedalam darah dan

kemudian didistribusikan ke organ-organ tubuh seperti ginjal, hati, pankreas

Menurut Nordberg et a1 (1973) dalam Diniah (1995), pengaruh racun akut dari kadmium yang masuk lewat makanan dan minuman dengan

konsentrasi lebih besar dari 15 mg Cdlliter, ditandai dengan muntah-

muntah dan diare. Lebih lanjut menurut Saeni (1997) diantara penderita keracunan Cd mengalami tekanan darah tinggi, kerusakan ginjal,

kerusakan testikular dan kerusakan sel-sel darah merah. Clarkson et a1

(1988) dalam Diniah (1995), memperingatkan bahwa bila konsentrasi Cd yang masuk kedalam tubuh manusia melalui makanan sebesar 200 bglhari

sepanjang hidupnya, maka pada usia 50 tahun orang tersebut akan mengalami kegagalan ginjal.

2-3-3. Timbal (Pb).

Menurut Saeni (1997). keberadaan timbal di lingkungan berasa! dari industri cat, baterai, tekstil, penyepuhan, kabel, penyamakan kulit,

peralatan listrik, pestisida, dan emisi kendaraan bermotor. Timbal

ditambahkan pada bensin dalam bentuk timbal trietil atau timbal tetrametil.

Setelah pembakaran bensin timbal akan keluar dalam bentuk PbCI2 atau

PbBr2, atau sebagai partikel Pb yang sangat halus. Sebagian dari Pb akan tetap berada di udara dan sebagian lagi akan jatuh ke permukaan bumi dan mengendap.

Timbal masuk kedalam tubuh manusia melalui makanan, minuman

dan pemafasan (udara). Persentase aerosol Pb yang tertinggal dalam

paw-paw sekitar 40%, tergantung pada ukuran partikel Pb, dan waktu

paruhnya adalah 10,5

-

11,5 jam.Menurut Darmono (1995), penyerapan Pb oleh usus orang dewasa adalah sekitar 8

-

10% dan pada kondisi puasa penyerapan akan lebihbesar sekitar 28

-

52%. Dan 8% Pb yang diserap melalui saluran makanan, sekitar 90% nya masuk kedalam darah dan diikat oleh sel darahmerah. Sedangkan sekitar 60% dari Pb yang ada dalam darah ini

diekskresikan lewat urin dan 25% nya didistribusikan kedalam jaringan

lunak seperti hati, ginjal dan otak dan diekskresikan lewat keringat, sekresi

sekitar 33 hari. Sedangkan waktu tinggal Pb dalam jaringan lunak adalah

20 hari, dan 85% daari Pb yang ada dalam jaringan lunak tidak

dikembalikan kedalam darah, tetapi segera diekskresikan. Sisa Pb yang ada dalam darah yaitu sekitar 13% selanjutnya disimpan dalam jaringan

keras (tulang). Lebih dari 90% Pb dalam tubuh, berada dan ditemukan

dalam tulang dan waktu paruh nya mencapai 30-40 tahun.

Menurut Thomas et a/ (1988) dalam Diniah (1995), gejala keracunan Pb adalah berupa pusing-pusing, muntah dan diare. Keluhan-keluhan

seperti mudah tersinggung, sakit kepala, gelisah, gugup dan cemas merupakan tanda-tanda yang merupakan yang mendahului efek keracunan, sebelum terjadinya koma dan kematian.

Tsalev dan Zaprinev (1985) dalam Saeni (1997) menyatakan kondisi yang mempengaruhi tingkat keracunan Pb antara lain :

1. Umur ; janin yang masih berada dalam kandungan, balita dan anak- anak lebih rentan dibandingkan orang dewasa.

2. Jenis kelamin; wanita lebih rentan dibandingkan pria.

3. penderita penyakit keturunan atau orang-orang yang sakit akan lebih

rentan.

4. peminum alkohol akan lebih rentan terhadap Pb.

5. musim; musim panas akan meningkatkan daya racun Pb, terutama

terhadap anak-anak.

23-4. Arsen (As).

Menurut Darmono (1995), arsen hampir selalu ditemukan di daerah

penambangan walaupun jumlahnya sangat sediki. Logam ini biasanya

mencemari lingkungan dalam bentuk debu yang beterbangan di udara (pada pencemaran udara). Keracunan arsen pada manusia atau hewan

disebabkan karena menghisap debu tersebut. Orang yang sering menjadi

korbannya adalah pekerja-pekerja pabrik yang memproduksi fungisida atau insektisida dan pestisida yang mengandung arsen. Hasil penelitian EPA

ditemukan didaerah emisi, terutama arsen trivalen. Bentuk arsen trivalen

ini terutama terdapat pada sampel udara yang mengandung As dari industri

peleburan logam dan pembangkit listrik tenaga batubara. Pada ha1 arsen inorganik ini lebih berbahaya daripada arsen organik seperti metil arsen.

Ada berbagai macam bentuk senyawa kimia arsen yang terdapat di alam, antara lain :

1. Arsen trioksida (Asz03) ialah bentuk garam inorganik dan bentuk trivalen dari asam arsenat (H4As04) berwarna putih dan padat

seperti gula Apabila senyawaan arsenat yang rnengandung logam

lain bereaksi dengan asam tertentu akan terbentuk suatu gas arsin (AsH3) yang paling beracun, tetapi biasanya ini jarang te jadi.

2. Arsen pentaoksida (As205)

3. Garam arsenat (PbHAsOd), merupakan senyawa arsen yang banyak dijumpai dialam dan bersifat kurang toksik.

4. Arsen organik, yaitu arsen yang berikatan kovalen dengan rantai karbon alifatik atau struktur cincin. Disini arsen terikat dalam bentuk

trivalen ataupun pentavalen, namun bentuk ini kurang toksik bila

dibandingkan dengan bentuk senyawa arsen inorganik trivalen. Menurut Darrnono (2001) sekitar 90 % arsen yang diserap dalam tubuh tersimpan dalam hati, ginjal, dinding saluran pencernaan, limfa dan paru. Biasanya arsen yang tersimpan dalam rambut dan kuku hanya sedikit,

namun dapat diditeksi beberapa tahun setelah keracunan kronis. Di dalam

darah normal ditemukan arsen sebanyak 0,2 pgllOO ml, sedangkan pada

kondisi keracunan ditemukan 10 pg1100 ml. Sedangkan pada orang yang

mati karena keracunan arsen. ditemukan 60

-

90 pg1100 ml.Tanda-tanda toksisitas arsen yang akut terlihat dengan adanya gejala rambut rontok, kebotakan (alopesia), tidak berfungsinya saraf tepi

yang ditandai dengan kelumpuhan anggota gerak bagian bawah, kaki

lemas, persendian tangan lumpuh dan daya refleks menurun.

Toksisitas kronis terjadi bila preparat arsen diberikan sebagai obat, biaynya adalah obat penyaki kuli tertentu. Bila kulit diolesi obat yang

tersebut, ha1 ini disebabkan adanya pelebaran pembuluh darah kapiler

(vasodilator). Apabila pengolesan dilakukan terus-rnenerus akan terjadi hiperkeratosis, keratosin telapak tangan dan kaki, serta dermatitis terutama

didaerah yang mengeluarkan keringat seperti ketiak dan persendian.

Keracunan kronis secara umum terlihat dari gejala kelemahan, kelelahan,

kurang nafsu makan, berat badan menurun dan iritabilitas. Sedangkan gejala khas keracunan arsen ialah warna coklat gelap pada kuli dan

perubahan kulit, kuku menebal yang ditandai dengan garis putih diatas

persambungan kuku.

2-3-5. Besi (Fe)

Besi adalah kelompok makro mineral di dalam kerak bumi, tetapi termasuk kelompok mikro dalam sistem biolbgi. Dalam sistem biologi

seperti hewan, manusia dan tanaman, logam ini bersifat essensil, kurang

stabil dan secara perlahan berubah menjadi fero (Fe 11) atau fen (Fe Ill). Mengingat lokasi penelitian berada didaerah pengecoran logam, maka

besar kemungkinan akan d i i u k a n banyak partikel besi yang teremisi ke udara. Apabila penyebaran tersebut dalam jumlahnya yang banyak jelas

akan mengganggu kesehatan, tetapi dalam jumlah yang sedikit, menurut

Darmono (1995) logam-logam ssperti kobalt, mangan, besi dan krom

merupakan logam yang penting dalam sistem biologi makhluk hidup.

Kasus keracunan Fe swing dilaporkan terutama terjadi pada anak-

anak, ha1 ini terjadi secara tidak sengaja saat memakan makanan yang

mengandung Fe, atau karena anak mengkonsumsi banyak preparat yang

mengandung Fe baik berupa obat maupun vitamin. sedangkan pada orang dewasa ha1 ini jarang terjadi. Menurut Darmono (2001), kejadian toksisitas

Fe ini jarang ditemukan pada peristiwa polusi udara lingkungan.

Pada umumnya setiap jaringan tubuh selalu mengandung Fe, yaitu 4

g Fe. Hampir semua Fe dalam tubuh terikat dengan protein porfirin dan komponen hemoglobin. lkatan dengan protein lainnya ialah feritin,

minimum (MLD) adalah sekitar 200-250 mglkg berat badan (Darmono

2001). Toksisitas akut Fe pada anak terjadi karena anak memakan sekitar

1 g Fe, walaupun yang termakan mungkin lebih banyak. Kandungan

normal intake besi pada anak adalah sekitar 10

-

20 mglkg. Kematiankarena keracunan Fe pada anak kebanyakan tejadi diantara anak berumur

12

-

24 bulan, ha1 ini erat hubungannya dengan pemberian yang terlalubanyak suplemen vitamin pada prenatal dan suplemen vitamin-mineral

pada postnatal. Mekanisme toksisitas Fe secara pasti belum begitu jelas.

diperkirakan kematian terjadi karena sekunder shock yang disebabkan oleh

iritasi gastro-intestinal. Apabila dilakukan autopsi tsmadap korban

kerawnan, ditemukan pendarahan dan nekrosis pada mukosa lambung

dan usus. Pada proses toksisitas Fe kronik, bpsi banyak ditemukan

terakumulasi dalam jaringan hati, yaitu dalam mitokondria dari sel hati. Hal

tersebut menyebabkan mitokondria membengkak, yang mungkin

disebabkan tidak berfungsinya hati. Juga terjadi degenerasi lemak pada

miokardium dan ginjal.

24. Sistem Sampling Gas Pencemar.

MetIutUt Stem (1994), ada empat macam cara untuk mengumpulkan

gas pencemar yaitu a). khusus digunakan untuk beberapa teknik sampling

ekstraksi seperti sampling SO2 dalam cairan penyerap dan hidrokarbon

polinukleat aromatik pada serapan padat; b). Pada penggunaan open face

saringan pengumpul, penyaring secara langsung bemubungan dengan

atmosfir yang disampling; c). Untuk penggunaan pada suatu wadah

pemindah yang digunakan untuk mengumpulkan suatu 'aliquot" udara atau

gas, untuk dibawa ke laboratorium dengan tujuan analisis kimia; d). Untuk

penggunaan analisis secara otomatis dan kontiniu yang menggabungkan

proses sampling dan proses analitis dalam suatu peralatan, misalnya

monitor udara ambien kontiniu untuk SOz, 03, dan NOx.

Menurut Susetyo W (1988), penggunaan alat spektrometri telah digunakan banyak kalangan berkat dikembangkannya teknik analisis unsur-

dengan Analisis Pengaktifan Neutron (APN). Dalam APN, contoh yang

akan dianalisis, diiradiasi dengan menggunakan suatu sumber neutron. Inti

atom unsur-unsur yang berada dalam contoh tersebut akan menangkap

neutron dan berubah menjadi radioaktif. Setelah paparan radiasi netron

dianggap cukup, contoh dikeluarkan dari sumber neutron. Sampel udara

tersebut sekarang mengandung unsur-unsur yang memancarkan sinar-

sinar radioaktif. Sinar y atau sinar gama yang dipancarkan oleh berbagai

unsur dalam contoh dapat dianalisis secara spektrometri-y. Analisis

kualitatif setiap unsur dilakukan berdasarkan penentuan energi sinar-y,

sedangkan analisis kuantitatif dilakukan dengan menentukan intensitascya.

Pada penelitian ini digunakan alat pengambilan contoh yang disebut

dengan lmpaktor Bertingkat (Cascade Impactor) bertekanan rendah

buatan Andersen-USA. Alat ini mempunyai 14 tingkat pengendapan atau

penyaringan, pada laju alir 28.3 literlmenit selama 1

-

2 jam. Alat impaktor ini dilengkapi dengan kompresor atau penghisap udara, manometer bedatekanan, meter aliran udara dan termometer (Bunawas dan Otto.1996).

Sampel udara dihisap dengan kompresor yang terlebih dahulu dilewatkan

pada impaktor. Partikel debu dan gas-gas pencemar akan menempel pada

plat-plat saringan yang terdapat dalam impaktor. Sampel udara pencemar

yang tertahan pada permukaan plat saringan, kemudian dianalisis

kandungan senyawanya dengan menggunakan Spektrometer Pendar Sinar

X (XRF) dengan detektor semikonduktor Si(Li) model Pop Top buatan ORTEC dengan perangkat lunak MAESTRO.

Saringan terakhir pada alat impaktor bertingkat tersebut berupa

membran dengan kehalusan saringan sebesar 0,08 prn, sehingga boleh dikatakan hampir seluruh unsur-unsur akan tersaring pada membran

tersebut. Pada Tabel 3. Rahn (1976) memperlihatkan ukuran diameter

Tabel 3. Ukuran Diameter Dari Massa Unsur-unsur (pm)

C Ti

Cs Fe La Sc

AS In Ba Cr Co Ca

Pb H As Sn Zn Ga Cd K CI Al Dy

SO4 NH4 NO3 Se Br V Mn Ni Cu Mn Na P Mg Au F

Untuk pengujian kadar SOX, NOx, CO, HC dan 0 3 digunakan alat

khusus sampling gas berupa tabung kaca. Sampel udara dihisap dengan

kompresor melalui tabung kaca sampling yang telah dipersiapkan, setelah

waktu tertentu tabung kaca ditutup. Selanjutnya sampel didalam tabung

kaca siap dilakukan analisis di laboratorium dengan menggunakan alat

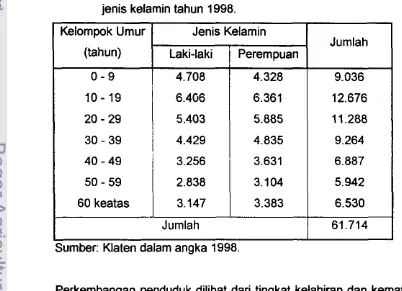

Ill. GAMBARAN UMUM KABUPATEN KLATEN

3-1. Letak dan Luas Wilayah

Kabupaten Klaten adalah bagian dari propinsi Jawa Tengah yang

berada pada posisi geogratis 1 10°.30'

-

11 0°.45' Bujur Timur dan 7O.30'-

7O.45' Lintang Selatan.

Batas-batas administrasi wilayah kabupaten Klaten adalah : Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali Sebelah Timur : Kabupaten Sukoharjo Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul

Sebelah Barat : Kabupaten Sleman (Dl Yogyakarta)

Luas kabupaten ini meliputi 65.556 ha. yang terbagi dalam 26 wilayah

kecamatan. Salah satunya adalah kecamatan-Ceper dengan luas wilayah

2.445 ha.. Kecamatan Ceper memiliki 18 buah desa. salah satunya adalah desa Batur tempat dilakukan percobaan pilot plant tungku kokas, dan

pengamatan pencemaran terhadap lingkungan. Kecamatan Ceper terletak

hampir ditengah-tengah kabupaten Klaten, dengan batas-batas

administrasinya adalah:

Sebelah Utara : Kecamatan Karang Anom, Delanggu dan Polanha rjo

Sebelah Timur : Kecamatan Juwiring

Sebelah Selatan : Kecamatan Kalikotes Sebelah Barat : Kecamatan Ngawen

3-2. Iklim.

Kecamatan Ceper termasuk daerah yang memiliki curah hujan yang

cukup tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya, yaitu rata-rata 10

hari tiap tahunnya. Curah hujan rata-rata adalah sebesar 191 mm3 per

bulan. Curah hujan yang paling tinggi setiap tahunnya adalah pada bulan

Januari, Februari, Maret, April, Juli, Oktober dan November biasanya diatas

yaitu 329 mm3. Kelembaban didaerah penelitian berkisar antara 54 -64 %

dengan kecepatan angin berkisar antara 31

-

100 mlmenit, dengan arah angin Selatan dan Barat.Kecamatan Ceper dari luas wilayah 2.445 ha. memiliki tanah sawah seluas 1.583 ha, tanah kering 862 ha. Tanah sawah terbagi dalam pengairan teknis seluas 1.123 ha., pengairan setengah teknis 451 ha. dan