STUDI KASUS PENGEMBANGAN KOTA BARU BUMI SERPONG DAMAI

SYAMSUL HADI

P-062040214

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Saya yang tertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa disertasi yang berjudul: Model Pengendalian Lingkungan dalam Pembangunan Kota Baru Berkelanjutan. Studi Kasus Pengembangan Kota Baru Bumi Serpong Damai adalah karya saya sendiri dengan arahan komisi pembimbing dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir disertasi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Bogor, Februari 2012

Syamsul Hadi

Syamsul Hadi. 2012. Model Pengendalian Lingkungan dalam Pembangunan Kota Baru Berkelanjutan Studi Kasus Pengembangan Kota Baru Bumi Serpong Damai (BSD). Di bawah bimbingan Bambang Pramudya sebagai ketua dan Surjono Hadi Sutjahjo dan Setiahadi sebagai anggota.

Pembangunan kota baru diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan pengembangan wilayah, namun pada kenyataannya seringkali menimbulkan masalah baru, sehingga menjadi tidak berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan model pengendalian lingkungan pada pembangunan kota baru berkelanjutan, dengan studi kasus di Kota Baru Bumi Serpong Damai. Pada penelitian menganalisis kualitas air dan kualitas udara dan selanjutnya dibandingkan dengan baku mutu, menganalisis keberlanjutan BSD dengan menggunakan MDS, mencari parameter kunci dengan analisa prospektif dan membuat model pengendalian lingkungan dengan model dinamik serta mencari prioritas kebijakannya. Penelitian memperlihatkan lingkungan perairan di kawasan Kota Baru BSD tercemar limbah organik yang mudah urai (BOD) dan yang sulit urai (COD), sedangkan atmosfirnya tercemar gas beracun CO, serta tercemar oleh SOx, NOx, ozon (O3) dan TSP. Hasil analisis keberlanjutan memperlihatkan bahwa Kota Baru BSD masuk pada kategori kurang berkelanjutan (46,75), hanya dimensi infrastruktur dan teknologi (52,20), dimensi ekonomi (53,17) dan dimensi hukum dan kelembagaan (59,95) yang cukup berkelanjutan, sedangkan dimensi ekologi (42,22) dan dimensi sosial-budaya (26,49) statusnya tidak berkelanjutan. Hasil analisis prosfektif memperlihatkan bahwa di Kota Baru BSD terdapat 22 faktor pengungkit yang harus diperhatikan agar BSD menjadi berkelanjutan. Model pengendalian lingkungan yang dibangun agar dalam pembangunan kota baru dapat dikendalikan lingkungannya dan berkelanjutan harus memperhatikan limbah cair, kualitas udara, keberadaan IPAL, keberadaan kawasan bisnis, perumahan dan pertokoan, harus memperhatikan budaya lokal dan penegakan hukum serta harus memperhatikan efektifitas dan efisiensi sarana jalan dan pengadaan transportasi umum. Strategi kebijakan pengembangan kota baru hendaknya dapat menumbuhkan pembangunan IPAL hingga 7%, kewajiban penggunaan katalisator pada kendaraan bermotor, pembatasan umur kendaraan, peningkatan kapasitas insfrastrutur jalan, memperbaiki jalan rusak hingga 30%, peningkatan pajak kendaraan pribadi, pengendalian pertumbuhan penduduk dan pembangunan pemukiman terpadu sehat. Prioritas kebijakan pengembangan kota baru berkelanjutan adalah mengadakan teknologi produksi bersih, membangun IPAL, jaringan jalan dan transportasi yang efektif dan efisien,berikut kendaraan umumnya, peduli terhadap budaya local, dan membentuk kelembagaan.

Syamsul Hadi. 2012. A Model For Environment Control Of Sustainable New Town Development. (Case Study: New Town Development Of Bumi Serpong Damai. Under the direction of Bambang Pramudya, Surjono Hadi Sutjahjo and Setiahadi.

Development of new town is expected to solve such problems as migration reduction to large cities, regional economic development, etc., but the reality does not correspond to the objectives. Environment is one of impacts that are not examined carefully when new town was planned and developed. The objective of the study is to formulate a model of environmental control over of new town development, in order to achieve its sustainability objective. A case study of the research was conducted in a new town Bumi Serpong Damai (BSD) in Banten Province, Indonesia. The study has analyzed the quality of air and water and then comparing both with a standardized environment quality, has analyzed sustainability of BSD using multidimensional scaling (MDS) tools, has formulated key parameters using Prospective tools, has developed an environment control model using system dynamics tools, and then has formulated prioritized policies. The study has revealed that water and land around BSD area is contaminated with organic waste such as BOD and COD, while the atmosphere contains toxic gas such as CO, SOx, NOx, ozon (O3) and TSP. Using the MDS tools for sustainability analysis, it has been revealed that BSD city is categorized as less sustainable (46,75), less than 50 points. In both aspects as ecology (42,22) and social culture (26,49) BSD city is categorized not sustainable. Only in such aspects as infrastructure and technology (52,20), economy (53,17) and law and institutions (59,95) are closed to be categorized sustainable. The Prospective tools has identified 22 leverage factors be considered for BSD city to achieve its sustainability, 5 of which have been identified as key parameters, including (1) air pollution, (2) availability of sewerage system facilities, (3) transportation facilities, (4) environment institution, and (5) road infrastructure. The system dynamics and the forum group discussion have formulated a model of environmental control over new town development consisting of sub models for environment, social, and economy. Among four alternative scenarios formulated, the realistic one to be implemented is the third scenario, consisting of such actions as 5% annual increase on development of sewerage system facilities, gas emission control for vehicles, restriction on vehicle age, improvement of road infrastructure capacity, 20% increase on upgrading of deteriorated road, extension of road infrastructure, population control, and policies on urbanization. Recommended policies to achieve its sustainability include the use of clean production technology, sewerage system facilities, road network development, adequate public transportation, admiration toward indigenous local culture, and development of appropriate institutions.

Berkelanjutan Studi Kasus Pengembangan Kota Baru Bumi Serpong Damai (BSD). Di bawah bimbingan Bambang Pramudya sebagai ketua dan Surjono Hadi Sutjahjo dan Setiahadi sebagai anggota.

Meningkatnya kepadatan penduduk telah mendorong terjadinya urbanisasi, sehingga seringkali mengakibatkan terjadinya urban sprawl. Akibat adanya urban sprawl ini seringkali muncul berbagai permasalahan, diantaranya menurunnya kualitas lingkungan hidup dan kualitas hunian, tidak tertatanya fisik kota, terbatasnya kapasitas penyediaan pelayanan prasarana dan sarana dasar, terjadinya kesenjangan, munculnya berbagai masalah sosial, merebaknya masalah kriminalitas, tingginya tingkat pengganguran, dsb. Kondisi tersebut mendorong dibangunnya kota baru di kota satelit, namun juga seringkali tidak terlalu merubah keadaan. Penelitian bertujuan untuk mendapatkan model pengendalian lingkungan pada pembangunan kota baru berkelanjutan. Pada penelitian ini dilakukan analisis kualitas lingkungan, analisis keberlanjutan, analisis prospektif, merancang model pengendalian lingkungan dalam pembangunan kota baru berkelanjutan dan merumuskan strategi dan alternative kebijakan kota baru berkelanjutan.

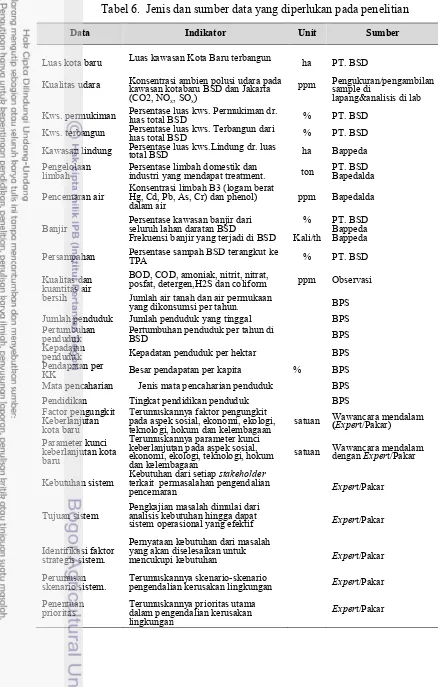

Penelitian dilakukan di Kota Baru Bumi Serpong Damai (BSD) dengan mengambil data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini dilakukan pengambilan data kualitas udara dan kualitas air, selain itu juga melakukan wawancara dengan stakeholder yang diambil secara purposive. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis. Data kualitas udara dan kualitas air dianalisis secara deskriptif. Pada analisis keberlanjutan dilakukan dengan menggunakan MDS, sedangkan untuk mendapatkan parameter kunci dilakukan analisis prospektif dan pembuatan model dibuat dalam bentuk model dinamik, dan selanjutnya hasil analisis tersebut di atas, dibuat prioritas kebijakannya.

BOD dan COD baik yang berada di perumahan, pertokoan dan industri semuanya sudah berada di bawah ambang batas nilai yang dipersyaratkan, sedangkan parameter lainnya yakni Nitrat-NO3-N, Total Fosfat (PO4-P), Kadmium-Cd, Deterjen, Timah Hitam- Pb, Air Raksa (Hg), Arsen-As dan Fenol yang ada dalam perairan sekitar lokasi penelitian semuanya berada di bawah baku mutu yang ditetapkan. Kondisi atmosfir di kawasan BSD tercemar gas beracun CO, selain itu juga tercemar oleh SOx, NOx, ozon (O3) dan TSP.

Hasil analisis Rap-KOBA di Kota Baru BSD memperlihatkan bahwa BSD termasuk dalam status kurang berkelanjutan dengan nilai indeks keberlanjutan gabungannya sebesar 46,75. Adapun nilai indeks keberlanjutan untuk dimensi ekologi sebesar 42,22 % dengan status kurang berkelanjutan, dimensi ekonomi sebesar 53,17 % dengan status cukup berkelanjutan, dimensi sosial-budaya sebesar 26,49 % dengan status tidak berkelanjutan, dimensi infrastruktur dan teknologi sebesar 52,20 % dengan status cukup berkelanjutan, dan dimensi hukum dan kelembagaan sebesar 59,95 % dengan status cukup berkelanjutan.

teknologi parameter kuncinya adalah ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah domestik cair, ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah industri cair, ketersediaan sarana dan prasarana jalan yang efektif dan efisien, dan ketersediaan sarana dan prasarana komuter. Pada dimensi hukum dan kelembagaan parameter kuncinya adalah kompetensi pengelola kawasan kota baru, egosektoral dalam pengelolaan lingkungan, konsistensi penegakan hukum, tersedianya organisasi pengelola lingkungan, intensitas pelanggaran hukum dan sinkronisasi peraturan dengan pusat. Parameter kunci tersebut harus segera diperbaiki, sehingga dapat meningkatkan kapasitasnya yang mempunyai dampak positif terhadap peningkatan nilai indeks keberlanjutan dan menekan sekecil mungkin parameter yang berpeluang menimbulkan dampak negatif atau menurunkan nilai indeks keberlanjutan kawasan Kota Baru BSD.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi IPB

STUDI KASUS PENGEMBANGAN KOTA BARU BUMI SERPONG DAMAI

SYAMSUL HADI

P-062040214

Disertasi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Doktor

pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Ujian Terbuka

2. Dr. Ir. Widiatmaka

1. Dr. Ir. M. Yanuar J. Purwanto

penulis, sehingga penulisan disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. Ir. Bambang Pramudya, M.Eng. sebagai ketua Komisi Pembimbing, Prof. Dr. Ir. Surjono Hadi Sutjahjo, MS., dan Dr. Ir. Setia Hadi, MS. sebagai anggota Komisi Pembimbing, yang telah berkenan membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan, serta memberikan dorongan moril mulai dari perencanaan, pelaksanaan penelitian hingga selesainya disertasi ini. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada pimpinan dan staf pengembang Kota Baru Bumi Serpong Damai, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten atas bantua.n informasi dan data yang telah diberikan dalam pelaksanaan penelitian. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada para responden telah banyak memberikan masukan selama penulis melakukan penelitian di lapangan. Terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Dr. Ir. M. Yanuar dan Dr. Etty Riani yang banyak memberikan masukan-masukan yang berharga saat ujian prakualifikasi; Dr Widiatmaka dan Prof Dr Asep Syafei yang banyak memberikan masukan-masukan yang berharga pada ujian tertutup; Dr. Hazaddin TS dan Dr. Yanuar yang banyak memberikan masukan-masukan yang berharga pada ujian terbuka serta Dr. Etty Riani yang walaupun tidak menjadi penguji tapi telah berkenan mengoreksi draft disertasi. Kepada Dekan Sekolah Pascasarjana IPB dan Ketua PS-PSL juga dihaturkan terimakasih yang tidak terhingga, karena penulis telah diijinkan kuliah di Program S-3 PSL IPB. Kepada teman-teman S3 PSL-IPB angkatan IV dan teman-teman di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum yang telah banyak membantu dan menyumbangkan berbagai pemikiran juga dihaturkan terima kasih yang tidak terhingga. Kepada isteriku Renita Zein serta anak-anakku Farrel Hadi dan Sindu Hadi yang dengan sabar selalu memberikan dorongan dan semangat, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan disertasi ini juga diucapkan terimakasih.

Akhirnya, “tiada gading yang tak retak “, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun, sangat diharapkan. Semoga disertasi ini dapat bermanfaat.

Jakarta, Februari 2012

anak pertama dari lima bersaudara, anak dari pasangan bapak Atfali dan ibu Kunasi. Penulis telah menikah dengan Renita Zein pada tahun 1988, dan dikaruniai dua orang putra yaitu Farrel Hadi dan Sindu Hadi.

Selesai dari Sekolah Menengah Atas di Tulungagung, penulis kemudian menempuh pendidikan Sarjana strata satu yang ditempuh di Departemen Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Bandung dan lulus pada tahun 1983. Gelar Master of Regional Planning diperoleh penulis pada tahun 1994 setelah menyelesaikan pendidikan pascasarjana pada Department of City and Regional Planning, Cornell University, di New York, United States of America. Pada tahun 2004 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Doktor pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

iv

DAFTAR TABEL……….. vi

DAFTAR GAMBAR……… vii

BAB I PENDAHULUAN... 1

1.1 Latar Belakang... 1

1.2 Perumusan Masalah……… 5

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian………... 7

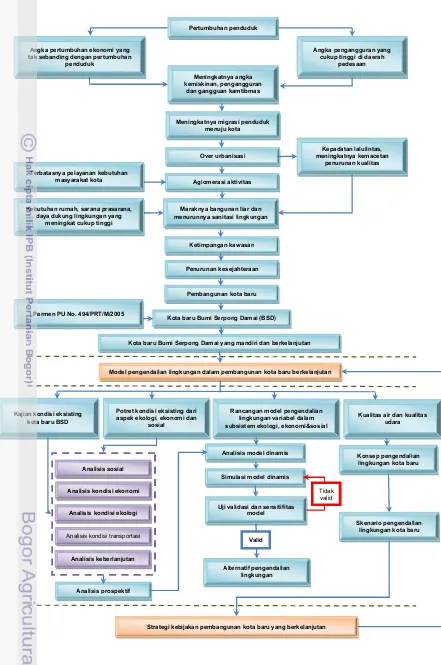

1.4 Kerangka Pemikiran……… 8

1.5 Kebaruan Penelitian... 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA………... 11

2.1 Permukiman………... 11

2.2 Kota Baru……… 12

2.2.1 Beberapa Konsep dan Jenis Kota Baru……… 14

2.2.2 Konsep Kota Baru Berkelanjutan……… 16

2.3 Kebijakan Pengembangan Perkotaan………... 17

2.4 Perkembangan Penduduk Perkotaan……….. 18

2.5 Kebijakan……… 22

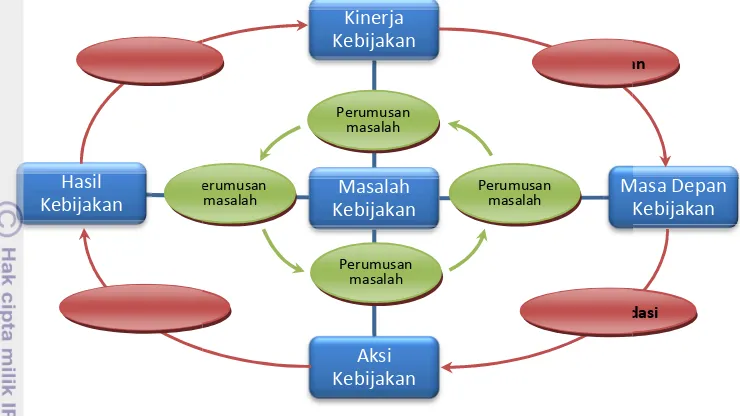

2.6 Analisis dan Proses Kebijakan………... 24

2.7 Pelestarian dan Degradasi Lingkungan …...……….. 27

2.8 Pengelolaan Sumberdaya Lahan dan Tata Ruang………….. 28

2.9 Pencemaran……… 30

2.10 Pembangunan Berkelanjutan……….. 33

2.11 Model Dinamik…………...………... 35

2.12 Rapid Appraisal Analysis…..………... 37

2.13 Analisis Prospektif……… …..………... 39

BAB III METODE PENELITIAN……… 41

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian ………... 41

3.2 Rancangan Penelitian………. 41

3.3 Teknik pengumpulan Data………. 41

3.4 Metode Pengambilan Sampel………. 41

3.5 Teknik Analisis Data……….. 42

a. Analisis Keberlanjutan……….. 42

b. Analisis Prospektif……… 45

3.6 Perancangan Model Pengendalian Lingkungan dalam Pembangunan Kota Baru Berkelanjutan………. 49

3.7 Pemodelan Sistem………. 50

a. Analisis Kebutuhan……….. 50

b. Formulasi Masalah………... 52

c. Identifikasi Sistem……… 52

d. Pembuatan Model.……… 53

e. Simulasi Model…...……….. 53

v

4.3 Permukiman ………... 60

4.4 Sosial Budaya ……… 62

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN……… 63

5.1 Kualitas Lingkingan BSD……… 63

5.2. Analisis Keberlanjutan……… 65

5.2.1. Dimensi Ekologi ……….………... 66

5.2.2. Dimensi Ekonomi……… 70

5.2.3. Dimensi Sosial dan Budaya……….… 74

5.2.4. Dimensi Infrastruktur dan Teknologi………..… 78

5.2.5. Dimensi Hukum dan Kelembagaan………. 84

5.2.6. Multidimensi……… 87

5.2.7. Faktor Kunci Pengelolaan Kawasan ………...… 93

5.3. Model Pengelolaan Lingkungan Kota Baru BSD…….……. 105

5.3.1. Submodel Lingkungan……….…….… 106

5.3.2. Submodel Ekonomi………..…… 118

5.3.3. Submodel Sosial………...…… 127

5.3.4. Validitas Model ………...……… 132

5.3.5. Skenario……… 139

5.4. Prioritas Kebijakan Pengembangan Kota Baru BSD ……… 155

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN……… 159

DAFTAR PUSTAKA…... 161

vi

Tabel Halaman

1. Konsep kota baru ... 15

2. Perubahan penggunaan lahan di Wilayah Jabodetabek tahun 1992-2001... 21

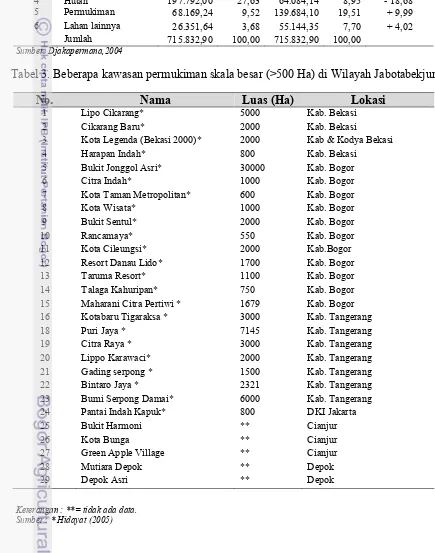

3. Beberapa kawasan permukiman skala besar (>500 ha) di Wilayah Jabotabekjur ... 21

4. Kualitas air Sungai Ciliwung ... 22

5. Jenis informasi pada setiap jenis kebijakan ... 26

6. Jenis dan sumber data yang diperlukan pada penelitian ... 43

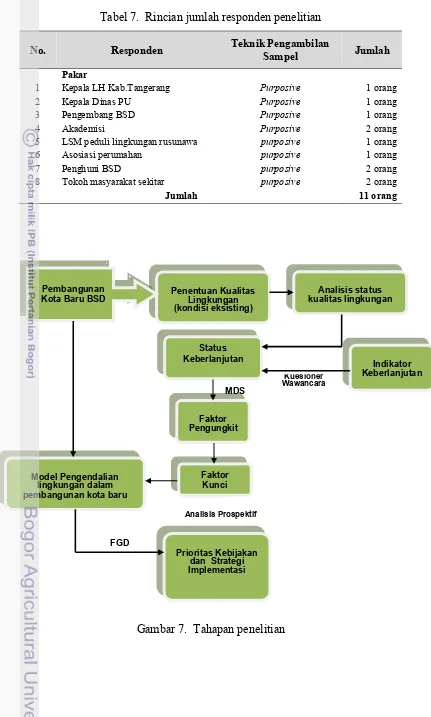

7. Rincian jumlah responden penelitian... 44

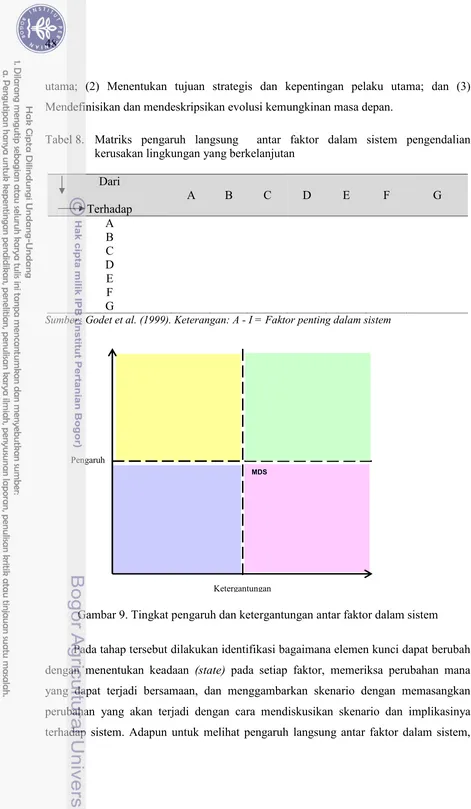

8. Matriks pengaruh langsung antar faktor dalam sistem pengendalian kerusakan lingkungan yang berkelanjutan... 48

9. Rencana penggunaan lahan dalam pembangunan KB – BSD ... 58

10. Kualitas udara di BSD ... 64

11. Kualitas air di BSD ... 64

12. Perbedaan nilai indeks keberlanjutan analisis Monte Carlo dengan analisis RAP-KOBA ... 91

13. Hasil analisis RAP-KOBA untuk nilai stress dan koefisien determinan (R2) ... 91

14. Hasil analisis Monte Carlo pada selang kepercayaan 95%... 92

15. Faktor pengungkit setiap dimensi pengelolaan lingkungan Kota Baru BSD ... 94

16. Validasi submodel lingkungan, beban pencemaran pada air ... 136

17. Validasi submodel lingkungan, pencemaran pada udara ... 136

18. Validasi submodel ekonomi, PDRB dari angkutan umum dan telekomunikasi, perdagangan, hotel dan restoran serta jasa ... 137

19. Validasi submodel ekonomi, PDRB dari bank sewa dan ekonomi lain... 137

vii

1. Kerangka permasalahan penelitian ... 7

2. Kerangka pemikiran penelitian... 10

3. Perkembangan penduduk perkotaan ... 19

4. Variasi analisis kebijakan (Parsons, 2005) ... 24

5. Analisis kebijakan yang berorientasi pada masalah (Dunn, 1998) ... 28

6. Dimensi pembangunan berkelanjutan (Khannaet al., 1999) ... 35

7. Tahapan penelitian... 44

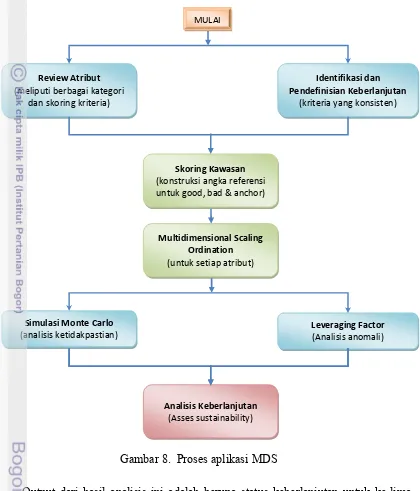

8. Proses aplikasi MDS... 46

9. Tingkat pengaruh dan ketergantungan antar faktor dalam sistem ... 48

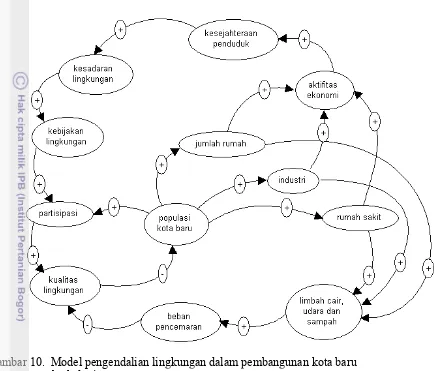

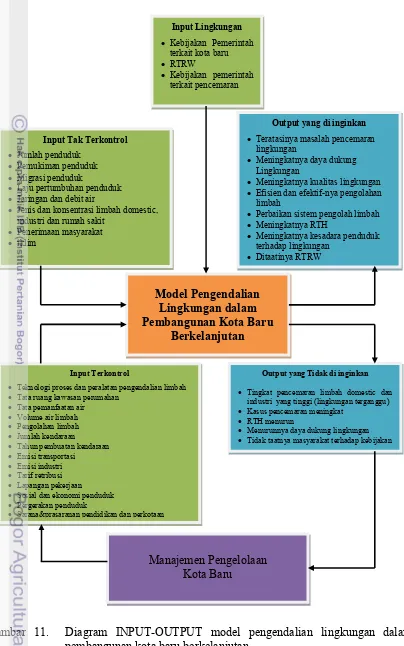

10. Model pengendalian lingkungan dalam pembangunan kota baru berkelanjutan ... 50

11. Diagram INPUT-OUTPUT model pengendalian lingkungan dalam pembangunan kota baru berkelanjutan ... 54

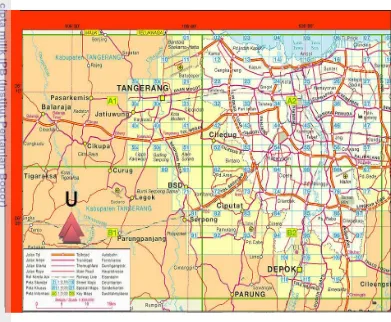

12. Lokasi BSD sebagai hinterland Provinsi DKI Jakarta... 55

13. Master plan BSD... 57

14. Indeks keberlanjutan dimensi ekologi Kota Baru BSD... 66

15. Peran masing-masing atribut dimensi ekologi yang dinyatakan dalam bentuk perubahan nilairoot mean square(RMS) ... 67

16. Indeks keberlanjutan dimensi ekonomi Kota Baru BSD... 71

17. Peran masing-masing atribut dimensi ekonomi yang dinyatakan dalam bentuk perubahan nilai root mean square (RMS) ... 72

18. Indeks keberlanjutan dimensi sosial dan budaya Kota Baru BSD ... 75

19. Peran masing-masing atribut dimensi sosial dan budaya yang dinyatakan dalam bentuk perubahan nilai root mean square (RMS) ... 76

20. Indeks keberlanjutan dimensi infrastruktur dan teknologi Kota Baru BSD... 79

21. Peran masing-masing atribut dimensi infrastruktur dan teknologi yang dinyatakan dalam bentuk perubahan nilai root mean square(RMS)... 80

22. Indeks keberlanjutan dimensi hukum dan kelembagaan Kota Baru BSD... 85

23. Peran masing-masing atribut dimensi hukum dan kelembagaan yang dinyatakan dalam bentuk perubahan nilai root mean square(RMS). ... 86

24. Indeks keberlanjutan multidimensi permukiman Kota Baru BSD ... 89

25. Diagram layang (kite diagram) nilai indeks keberlanjutan Kota Baru BSD... 90

viii

pembangunan kota baru berkelanjutan ... 107

29. Diagram sebab-akibat submodel lingkungan dalam

pembangunan kota baru berkelanjutan ... 108 30. Diagram stockflow submodel lingkungan dalam pembangunan

kota baru berkelanjutan... 109 31. Simulasi submodel lingkungan berdasarkan beban pencemaran

(ton/hari) parameter BOD, COD, NO3dan PO4... 110 32. Simulasi submodel lingkungan berdasarkan beban pencemaran

(ton/hari) parameter BOD... 110 33. Simulasi submodel lingkungan berdasarkan beban pencemaran

(ton/hari) parameter COD... 112 34. Simulasi submodel lingkungan berdasarkan beban pencemaran

(ton/hari) parameter NO3 ... 113 35. Simulasi submodel lingkungan berdasarkan beban pencemaran

(ton/hari) parameter PO4... 114 36. Simulasi submodel lingkungan berdasarkan kualitas udara

ambien (µg/Nm3) parameter NOx, COxdan SOx... 115 37. Simulasi sub-model lingkungan berdasarkan kualitas udara

ambien (µg/Nm3) parameter NOx ... 115 38. Simulasi sub-model lingkungan berdasarkan kualitas udara

ambien (µg/Nm3) parameter COx... 116 39. Simulasi sub-model lingkungan berdasarkan kualitas udara

ambien (µg/Nm3) parameter SOx... 117 40. Diagram sebab-akibat submodel ekonomi dalam pembangunan

kota baru berkelanjutan... 118 41. Diagram stockflow submodel ekonomi dalam pembangunan

kota baru berkelanjutan... 119 42. Simulasi submodel ekonomi berdasarkan PDRB (Jutaan

rupiah)... 120 43. Simulasi submodel ekonomi berdasarkan PDRB dari kegiatan

transportasi dan komunikasi (Jutaan rupiah) ... 121 44. Simulasi sub-model ekonomi berdasarkan PDRB perdagangan

hotel dan restoran (Jutaan rupiah)... 121 45. Simulasi sub-model ekonomi berdasarkan PDRB jasa-jasa

(Jutaan rupiah) ... 122 46. Simulasi submodel ekonomi berdasarkan PDRB bank,

persewaan dan jasa perusahaan (Jutaan rupiah) ... 122 47. Simulasi submodel ekonomi berdasarkan PDRB sektor

ekonomi lain (jutaan rupiah)... 123 48. Simulasi submodel ekonomi berdasarkan infrastruktur, total

panjang jalan (km) ... 124 49. Simulasi submodel ekonomi berdasarkan infrastruktur

ix

51. Simulasi submodel ekonomi berdasarkan jumlah kendaraan

roda dua dan roda empat... 127

52. Diagram sebab-akibat submodel sosial dalam pembangunan kota baru berkelanjutan... 128

53. Diagram stockflow submodel sosial dalam pembangunan kota baru berkelanjutan ... 128

54. Simulasi submodel sosial berdasarkan jumlah penduduk dan penduduk usia kerja (15-65), jumlah rumah serta penduduk commuter ... 130

55. Simulasi submodel sosial berdasarkan jumlah penduduk ... 130

56. Simulasi submodel sosial berdasarkan penduduk usia kerja (15-65) ... 131

57. Simulasi submodel sosial berdasarkan jumlah rumah ... 131

58. Simulasi submodel sosial berdasarkan jumlah penduduk yang commuter ... 132

59. Beban pencemaran COD (ton/hari) skenario 1, 2, 3 dan 4... 141

60. Beban pencemaran BOD (ton/hari) skenario 1, 2, 3 dan 4... 142

61. Beban pencemaran NO3(ton/hari) skenario 1, 2, 3 dan 4 ... 142

62. Beban pencemaran PO4(ton/hari) skenario 1, 2, 3 dan 4... 143

63. Emisi COx(µg/Nm3) skenario 1, 2, 3 dan 4 ... 144

64. Emisi NOx(µg/Nm3) skenario 1, 2, 3 dan 4 ... 144

65. Emisi SOx(µg/Nm3) skenario 1, 2, 3 dan 4 ... 145

66. Sub model ekonomi dari kegiatan pengangkutan dan komunikasi skenario 1, 2, 3 dan 4 ... 146

67. Sub model ekonomi dari kegiatan perdagangan hotel dan restoran skenario 1, 2, 3 dan 4 ... 146

68. Submodel ekonomi dari kegiatan jasa skenario 1, 2, 3 dan 4... 147

69. Submodel ekonomi dari kegiatan bank, persewaan dan jasa perusahaan skenario 1, 2, 3 dan 4 ... 147

70. Submodel ekonomi dari kegiatan ekonomi lain skenario 1, 2, 3 dan 4... 148

71. Infrastruktur jalan skenario 1, 2, 3 dan 4 ... 148

72. Infrastruktur kerusakan jalan skenario 1, 2, 3 dan 4... 149

73. Persentase tambahan biaya transportasi yang dikeluarkan oleh pekerja akibat kerusakan jalan skenario 1, 2, 3 dan 4 ... 149

74. Jumlah kendaraan roda dua, skenario 1, 2, 3 dan 4 ... 150

75. Jumlah kendaraan roda empat, skenario 1, 2, 3 dan 4 ... 150

76. Skenario submodel sosial berdasarkan jumlah penduduk, skenario 1, 2, 3 dan 4 ... 151

77. Skenario submodel sosial berdasarkan jumlah rumah, skenario 1, 2, 3 dan 4... 152

78. Skenario submodel sosial berdasarkan jumlah penduduk komuter, skenario 1, 2, 3 dan 4... 152

10. Grafik fluktuasi debit di depan satu rumah ... 3

x

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1 Parameter kualitas air yang dianalisa, bakumutu yang ditetapkan

dan metoda yang digunakan... 171 2 Formula matematika (stockflow diagram) ... 172 3 Hasil simulasi model pengendalian lingkungan dalam

pembangunan kota baru berkelanjutan ... 176 4 Skenario model pengendalian lingkungan dalam pembangunan kota

baru berkelanjutan... 179 5 Hasil simulasi dari setiap skenario model pengendalian lingkungan

1.1. Latar Belakang

Perkembangan penduduk merupakan fenomena yang menjadi potensi sekaligus

permasalahan dalam pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut terkait dengan

kebutuhan ruang untuk penduduk yang terus menerus bertambah setiap tahunnya

(George, 2006). Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran terutama bagi pertumbuhan

wilayah dan kota. Kota dengan kepadatan tinggi akan membawa banyak masalah

terutama berkaitan dengan permasalahan keberlanjutan kawasan perkotaan (Ng, 2010).

Hal yang sama juga terjadi pada kota-kota yang sudah mencapai titik jenuh, perlu

adanya sebuah solusi yang relevan sehingga permasalahan penduduk tidak semakin

meluas ke sektor lainnya.

Hal lain yang akan terjadi dari tingginya tingkat hunian akibat pertumbuhan

penduduk di wilayah kota adalah tumbuhnya wilayah terbangun secara sporadis (urban

sprawl) di pinggiran kota dan di tempat lain, sehingga pertumbuhan kota menjadi tak

terkendali (primacy) dan tidak efisien (Soule, 2006; Squires, 2002; Bruegmann, 2006).

Tingginya tingkat hunian di wilayah perkotaan juga bukan hanya menyebabkan

terjadinya ketidak-seimbangan pertumbuhan kota-desa dan kota besar-kota kecil, namun

juga dapat menimbulkan ketimpangan kawasan, yang berakibat pada terjadinya

polarisasi ekonomi. Terjadinya ketimpangan kawasan juga mengakibatkan terjadinya

perubahan fisik wilayah perkotaan yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya

kesenjangan yang cukup tinggi1.

Salah satu bentuk pembangunan kawasan perkotaan yang diperkirakan akan

merefleksikan visi pengembangan perkotaan adalah pembangunan dan pengembangan

kota baru. Hal ini sesuai dengan definisi yang dibuat oleh Golany (1976) yang

mengatakan bahwa kota baru adalah kota yang sama sekali baru, direncanakan dan

dikembangkan dan dibangun pada suatu wilayah baru yang di dalamnya terkandung

unsur-unsur tempat tinggal yang lengkap dengan berbagai prasarana dan sarana

1

Dalam rangka mengatasi masalah tersebut, Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 494/PRT/M/2005 telah menetapkan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Perkotaan (KSNPK) yang salah satu kebijakannya adalah memantapkan peran dan fungsi kota dalam pembangunan nasional. Salah satu strategi yang dilakukan adalah menyiapkan dan mengembangkan panduan bagi daerah untuk melakukan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan (sustainable cities).

pelayanannya, tempat berkarya, tempat rekreasi, serta prasarana penggerakan dan sarana

perhubungan.

Konsep kota baru dirancang untuk dapat menunjang aktivitas pada kota yang

menjadi pusat kegiatan dengan tujuan utama mengatasi masalah kependudukan

(Simmonds dan Hack, 2000). Beberapa kota baru yang dapat diambil contoh daribest

practice negara-negara yang sedang menjalankan konsep yang sama yaitu Kota Baru

Putra Jaya dan Cyberjaya di Malaysia yang dikonsep untuk memecah konsentrasi

permukiman di Kuala Lumpur yang sudah terlalu padat dan Cyberjaya yang dikonsep

khusus sebagai kota baru yang fokus utamanya diperuntukkan sebagai kota industri.

Kota baru telah dikembangkan dan dibangun di beberapa kabupaten/kota yang ada

di Indonesia, diantaranya di Pulau Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan

sebagainya. Dalam pembangunan kota baru, idealnya termasuk pada kategori sebagai

berikut, yakni (i) kota yang lengkap, yang ditentukan, direncanakan dan dibangun di

suatu wilayah yang belum terdapat konsentrasi penduduk, (ii) kota yang dibangun

lengkap dalam rangka meningkatkan kemampuan dan fungsi permukiman atau kota

kecil yang telah ada di sekitar kota besar utama untuk membantu pengembangan dan

mengurangi kota induk, (iii) kota yang mandiri, mampu memenuhi pelayanan

kebutuhan serta kegiatan usahanya sendiri atau sebagian besar penduduknya (self

contained new town), (iv) lingkungan permukiman skala besar untuk mengatasi

kekurangan perumahan di suatu kota besar secara fungsional umumnya masih

bergantung pada kota induknya (dependent town), sehingga dapat disamakan dengan

kota satelit dari kota utama/kota inti.

Pada kenyataannya, kota baru yang ada di Indonesia tidak sepenuhnya mengikuti

kategori tersebut di atas. Bahkan bukan hanya itu, pada pembangunan kota baru juga

kerap terjadi penyimpangan mulai dari tahap perencanaan, tahap implementasi, dan

kebijakan pengembangannya. Selain itu juga seringkali terjadi ketidak-sesuaian pada

aspek regulasi, misalnya terkait dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)

kabupaten/kota maupun RTRW provinsi beserta rencana rincinya. Dalam prakteknya,

pembangunan kota baru di suatu wilayah kabupaten/kota induk sangat ditentukan oleh

perusahaan pengembang yang memperoleh ijin prinsip untuk pembebasan tanah.

berhasil dibebaskan pengembang, yang tidak harus sama dengan rencana lokasi semula

yang tercantum dalam dokumen ijin prinsip.

Hal lain yang juga sering terjadi adalah masih minimnya peran pemerintah pusat

serta belum diimplementasikannya kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Pada

prakteknya, pemerintah pusat tidak terlibat dalam proses pembangunan kota baru di

Indonesia. Penentuan lokasi suatu rencana kota baru, misalnya, selayaknya

mempertimbangkan lokasi relatif dari kota-kota yang sudah ada, karena kota-kota

tersebut membentuk suatu jaringan kota-kota dalam suatu sistem yang mendukung

jaringan kegiatan sosial ekonomi, distribusi barang dan jasa, serta kegiatan sosial

budaya penduduk. Sebagai suatu sistem kota, dan mencakup beberapa ukuran kota

dengan fungsi masing-masing yang saling tergantung, keberadaan kota-kota tersebut

terletak pada suatu wilayah yang cukup luas, yang melebihi batas-batas wilayah

provinsi untuk ukuran di Indonesia atau bahkan antar pulau. Dengan demikian,

minimnya keterlibatan pemerintah pusat dalam proses pengembangan kota-kota baru di

Indonesia, akan dibayar mahal oleh masyarakat di kawasan kota baru maupun kawasan

di sekitarnya. Permasalahan lingkungan, misalnya berupa bencana banjir yang

frekuensinya makin sering, pencemaran udara dan pencemaran air, penurunan muka air

tanah dan intrusi air laut, adalah beberapa permasalahan lingkungan yang akan dihadapi.

Permasalahannya adalah bahwa bencana lingkungan tersebut akan terjadi dalam suatu

kurun waktu yang cukup panjang, yang memungkinkan para pengambil keputusan tidak

segera menyadarinya.

Model-model kota baru yang ada di Indonesia, diantaranya terdapat di Batam

(Batam Centre), Jakarta (Bumi Serpong Damai), dan Semarang (Bukit Semarang Baru).

Dari berbagai kota baru yang sudah terbangun dan menurut pengamatan telah

dikembangkan dengan relatif baik dan menarik untuk dikaji adalah kota baru Bumi

Serpong Damai (BSD) yang berlokasi di Provinsi Banten.

BSD terletak sekitar 30 km (18,6 mil) ke arah barat daya Jakarta dan telah

diresmikan pada 16 Januari 1989. Pembangunan BSD belum seluruhnya selesai, dari

luas kawasan yang direncanakan 6.000 Ha, baru 25%-nya yang telah dibangun untuk

perumahan, perdagangan, fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum). Dari

600.000 jiwa orang yang direncanakan bertempat tinggal di BSD, saat ini baru dihuni

tahun 2004 baru sebanyak 14.338 unit rumah dengan berbagai tipe yang telah dibangun.

Pembangunan Kota Baru BSD ini direncanakan akan selesai pada tahun 2020 dari target

semula tahun 2014 (Arifin dan Dillon, 2005).

Pembangunan kota baru pada umumnya dan Kota Baru BSD pada khususnya,

mempunyai tujuan utama untuk membangun ekonomi nasional melalui pengembangan

ekonomi lokal. Pembangunan ini juga telah memberi kontribusi dari sisi pertumbuhan

ekonomi nasional dan pertumbuhan penduduk. Namun dilain pihak, aspek lingkungan

(ekologi) belum mendapat perhatian yang lebih serius. Hal ini terlihat dari menurunnya

daya dukung lingkungan yang terjadi di wilayah perkotaan, terjadinya musibah banjir

dengan frekuensi yang lebih sering, terjadinya konflik sosial baik secara vertikal

maupun horizontal, dan permasalahan-permasalahan lainnya. Untuk itu maka

pembangunan kota baru di masa yang akan datang, tidak boleh hanya memperhatikan

aspek ekonomi, namun juga harus memperhatikan aspek ekologi dan aspek

sosial-budaya, sehingga kota baru yang dibangun akan menjadi kota baru yang berkelanjutan.

Dalam rangka menciptakan kota baru yang berkelanjutan, sebenarnya pemerintah

sudah membuat komitmen terhadap kesepakatan internasional Millenium Development

Goals (MDG) 2015, Habitat, serta Protocol Kyoto. Namun demikian, implementasi

kebijakan tersebut sangat sulit dilakukan. Selain itu juga disinyalir ada indikasi salah

memaknai dalam mengartikan lingkungan pada pembangunan perkotaan yang

berkelanjutan, mengingat lingkungan lebih diartikan dalam arti sempit. Oleh karena itu,

maka pembangunan berkelanjutan hingga saat ini masih merupakan slogan yang sudah

dikenal namun maknanya masih belum dimengerti secara baik dan benar. Kondisi yang

sama juga terjadi pada pembangunan dan pengembangan kota-kota baru yang justru

tidak fokus pada permasalahan yang sedang dihadapi, yaitu permasalahan

kependudukan dan keterbatasan lahan untuk permukiman. Kota-kota baru yang sedang

berkembang ini justru malah menimbulkan permasalahan-permasalahan baru, terutama

terkait dengan masalah lingkungan, masalah banjir, permasalahan penyediaan

infrastruktur, pencemaran air dan udara, dsb. Namun yang paling mengkhawatirkan

dari pembangunan kota baru adalah timbulnya pencemaran air dan udara.

Ada berbagai kemungkinan sulitnya mengimplementasikan kebijakan yang ada

dan sulitnya mencegah terjadinya pencemaran air dan udara akibat dari pembangunan

eksisting di lapangan, dan dibuat dengan tanpa melibatkan masyarakat danstakeholders

yang berkepentingan, serta kebijakan yang dibuat tidak bersifat terpadu (lintas sektoral)

dan belum bersifat holistik. Atas dasar itu, maka dalam rangka menciptakan kota baru

yang ramah lingkungan dan berkelanjutan serta dalam rangka mencegah terjadinya

pencemaran air dan udara serta kerusakan lingkungan akibat dibangunnya kota baru,

maka perlu dicari alternatif kebijakan yang paling ideal untuk kota baru dan parameter

kunci apa yang ada pada pengelolaan kota baru. Perlu dirumuskan model pengendalian

lingkungan dalam pembangunan kota baru yang berkelanjutan, sehingga pembangunan

kota baru akan bermanfaat dari aspek ekologi, ekonomi, sosial dan budaya, dengan

melibatkan pendapat dan keinginan masyarakat serta pendapat dan keinginan para

stakeholders(lintas departemen terkait) sehingga lebih mudah diimplementasikan.

1.2. Perumusan Masalah

Menurut Golany (1976), yang dimaksud dengan kota baru adalah suatu kota yang

direncanakan, didirikan dan kemudian dikembangkan secara lengkap di atas suatu

wilayah yang sama sekali baru setelah ada kota atau kota-kota lainnya yang telah

tumbuh dan berkembang terlebih dahulu. Idealnya, kota baru merupakan permukiman

yang dibangun di atas lahan dalam skala besar, sehingga memungkinkan untuk

menunjang kebutuhan berbagai jenis dan harga tempat tinggal serta kegiatan kerja bagi

masyarakat di dalam lingkungan kota itu sendiri. Salah satu contoh kota baru yang

hingga saat ini diharapkan akan mendekati definisi tersebut di atas adalah Kota Baru

Bumi Serpong Damai (BSD).

Permasalahan dari pembangunan kota-kota baru adalah relatif belum adanya

konsep yang jelas dan terintegrasi antara kebutuhan perumahan, pengaturan aktivitas

dan fungsi kawasan, serta keseimbangan alam dan adanya kerusakan lingkungan dan

pencemaran akibat terbangunnya kota baru. Sesuai prinsip kota berkelanjutan yang

dikemukakan Fauzi (2004), bahwa keberlanjutan memuat tiga hal yang harus seimbang

yaitu antara ekonomi, lingkungan, dan sosial. Begitu`pula menurut Munasinghe (1993),

pembangunan kota berkelanjutan mempunyai tiga tujuan utama, yaitu: tujuan ekonomi,

tujuan ekologi dan tujuan sosial. Tujuan ekonomi terkait dengan masalah efisiensi dan

pertumbuhan. Tujuan ekologi terkait dengan masalah konservasi sumberdaya alam.

demikian, tujuan pembangunan berkelanjutan pada dasarnya terletak pada adanya

harmonisasi antara tujuan ekonomi, tujuan ekologi dan tujuan sosial. Dalam hal ini ada

indikasi bahwa terdapat sebuah benang merah yang relatif masih terputus karena

pembangunan kota-kota baru justru melanggar beberapa hal yang terkait dengan

keseimbangan alam dan lingkungan serta mengakibatkan terjadinya pencemaran,

adanya ketidak jelasan fungsi kawasan yang ada pada kota baru tersebut serta orientasi

yang masih lebih menekankan pada profit, dan masih belum menekankan pada prinsip

keberlanjutan kota baru tersebut.

Sesuai dengan tujuan pembangunan ideal, maka pembangunan kota baru mandiri,

diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan pengembangan wilayah, mampu

menampung kelebihan penduduk, menahan arus migrasi yang mengarah ke Jakarta, dan

diharapkan mampu meningkatkan taraf ekonomi kawasan. Namun demikian sejalan

dengan pembangunan kota baru mandiri ini seperti yang terjadi di Kota Baru BSD,

muncul berbagai permasalahan, diantaranya muncul berbagai dampak negatif terhadap

lingkungan yang akan merugikan, baik ditinjau dari skala lokal, regional maupun skala

nasional. Selain itu juga muncul kesenjangan sosial antara penghuni BSD dan

masyarakat sekitarnya, muncul berbagai konflik baik konflik horizontal maupun konflik

yang vertikal, serta muncul berbagai permasalahan lainnya seperti adanya bencana

banjir di lokasi sekitar, terjadi pencemaran air dan udara serta berbagai kerusakan

lingkungan lainnya. Untuk lebih jelasnya kerangka permasalahan penelitian tersebut

disajikan pada Gambar 1. Dengan demikian, berdasarkan informasi dan uraian

sebelumnya, maka muncul pertanyaan penelitian pada pembangunan kota baru mandiri

antara lain adalah:

1. Bagaimana kondisi lingkungan di kawasan Kota Baru BSD dan sekitarnya

berdasarkan kondisi (kualitas) air dan udara di kota baru?

2. Bagaimana status keberlanjutan pengelolaan lingkungan di Kota Baru BSD?

3. Faktor apa yang perlu diperhatikan dalam pengendalian lingkungan di Kota Baru

BSD secara berkelanjutan?

4. Bagaimana model pengendalian lingkungan dalam pembangunan Kota Baru BSD

yang berkelanjutan?

Gambar 1. Kerangka permasalahan penelitian

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan model pengendalian lingkungan

pada pembangunan kota baru berkelanjutan, sehingga dari sini akan dapat ditemukan

benang merah antara kebutuhan lahan permukiman, pengaturan aktivitas dan fungsi

kawasan, serta keseimbangan lingkungan dan alam. Dalam rangka mencapai tujuan

tersebut secara spesifik, maka tujuan khusus penelitian ini mencakup:

1. Mengkaji kualitas lingkungan di kawasan kota baru dan sekitarnya dengan

menganalisis kualitas lingkungan di kawasan Kota Baru BSD dan sekitarnya

2. Melakukan analisis terhadap status keberlanjutan pengelolaan lingkungan di

Kota Baru BSD

3. Melakukan analisis terhadap faktor yang perlu diperhatikan dalam pengendalian

lingkungan di Kota Baru BSD agar berkelanjutan

4. Merancang model pengendalian lingkungan dalam pembangunan Kota Baru

BSD berkelanjutan

5. Merumuskan prioritas kebijakan Kota Baru BSD berkelanjutan Ketidakjelasan Konsep

Kota Baru Secara Aktifitas dengan Fungsi Kawasan

Ketidaksinkronan Kebijakan Rencana Pembangunan Kota Baru dan Rencana Tata

Ruang Wilayah dan Kota

Kota Baru Masih Kota baru yang tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan

Manfaat dari penelitian ini adalah:

• Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini akan menambah pengetahuan bagi ilmu

lingkungan terutama dalam penerapan aplikasi cara berfikir sistem, dalam

merumuskan pengendalian lingkungan pada pembangunan kota baru berkelanjutan

dan pada penerapan metode simulasi dinamika sistem untuk analisis kebijakan,

sehingga akan memperkaya metodologi ilmu lingkungan sekaligus akan menjadi

salah satu alternatif pilihan model strategi kebijakan pembangunan kota baru

mandiri yang berkelanjutan.

• Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu masukan dalam

menyusun kebijakan rencana pembangunan dan pengelolaan kotabaru yang

berkelanjutan.

• Bagi pengembang, penelitian ini bermanfaat untuk memahami strategi dan prospek

pengembangan usaha, sehingga terbangun kemitraan (partnership)dengan berbagai

pihak terkait, atas dasar prinsip saling menguntungkan.

• Bagi penduduk setempat dan sekitarnya, penelitian ini bermanfaat untuk membantu

memahami proses perencanaan pembangunan wilayah kota baru, sehingga

masyarakat bisa ikut berpartisipasi aktif dalam pengelolaannya, terutama dalam

mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan pencemaran.

1.4. Kerangka Pemikiran

Meningkatnya jumlah penduduk dan ketidak mampuan sektor pertanian dalam

menyediakan lapangan pekerjaan di perdesaan, telah mendorong masyarakat desa

melakukan urbanisasi, sehingga pertumbuhan penduduk di wilayah perkotaan

meningkat dan telah mengakibatkan tingginya kebutuhan akan lahan hunian dan

merupakan faktor-faktor penggerak utama terjadinya perkembangan wilayah pinggiran

kota yang tidak terkendali yang disebut dengan urban sprawl (tumbuhnya wilayah

terbangun secara sporadis di pinggiran kota dan di tempat lain). Adapun penyebab

terjadinya urban sprawl diantaranya adalah karena lambatnya langkah-langkah

antisipatif perencanaan dan masih terbatasnya kemampuan pemerintah dalam

menyediakan pelayanan prasarana dan sarana, masih belum ketatnya pemerintah dalam

melakukan pengendalian tata ruang dan tata guna lahan, khususnya untuk mendukung

ini seringkali muncul berbagai permasalahan, diantaranya menurunnya kualitas

lingkungan hidup dan kualitas hunian, tidak tertatanya fisik kota, terbatasnya kapasitas

penyediaan pelayanan prasarana dan sarana dasar, serta munculnya berbagai

permasalahan sosial ekonomi perkotaan seperti terjadinya kesenjangan, munculnya

berbagai masalah sosial, merebaknya masalah kriminalitas, tingginya tingkat

pengangguran, dan sebagainya.

Sebenarnya telah dilakukan penelitian pada kota baru mandiri BSD, namun

penelitian tersebut masih bersifat parsial, yakni lebih terfokus pada aspek sosial saja,

aspek ekonomi saja, serta penelitian pada aspek teknis saja; sedangkan penelitian yang

bersifat holistik yang menggabungkan aspek ekonomi, sosial, dan ekologi yang dikemas

menjadi Model Pengendalian Lingkungan dalam Pembangunan Kota Baru

Berkelanjutan masih belum dilakukan. Oleh karena itu, dalam rangka menjawab permasalahan tersebut di atas maka diperlukan kebijakan yang bersifat holistik

(berdasarkan penglihatan secara menyeluruh) dengan melibatkan berbagai departemen

(lintas sektoral), masyarakat dan semua stakeholders, serta para pakar yang terkait di

dalamnya. Selain itu juga diperlukan adanya skenario yang optimal dalam memprediksi

semua kemungkinan keadaan yang akan terjadi di masa yang akan datang serta

pengelolaannya, sehingga akan meminimalkan terjadinya kerusakan lingkungan. Untuk

lebih jelasnya kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.

1.5. Kebaruan Penelitian

Kebaruan (novelty) penelitian ini dapat dilihat dari aspek pendekatan (research

approach) yang digunakan. Pendekatan sistem dinamik untuk merancang model

interaksi di antara berbagai variabel dalam subsistem ekologi, ekonomi dan sosial di

wilayah kotabaru dalam rangka melakukan pengendalian terhadap terjadinya kerusakan

lingkungan dan pencemaran, dan akan menghasilkan formulasi strategi kebijakan

pengelolaan kotabaru mandiri yang terintegrasi dalam suatu sistem perkotaan di

sekitarnya, dan berkelanjutan yang applicable sesuai kebutuhan stakeholders dan

masyarakat di masa yang akan datang. Oleh karena itu maka hasil penelitian ini dapat

membantu mengidentifikasi berbagai permasalahan yang akan menjadi bahan

Gambar 2. Kerangka pemikiran penelitian

Angka pertumbuhan ekonomi yang tak sebanding dengan pertumbuhan

penduduk

Pertumbuhan penduduk

Angka pengangguran yang cukup tinggi di daerah

pedesaan

Maraknya bangunan liar dan menurunnya sanitasi lingkungan Kebutuhan rumah, sarana prasarana,

daya dukung lingkungan yang meningkat cukup tinggi

Ketimpangan kawasan

Penurunan kesejahteraan

Pembangunan kota baru

Kota baru Bumi Serpong Damai (BSD)

Kota baru Bumi Serpong Damai yang mandiri dan berkelanjutan Permen PU No. 494/PRT/M/2005

Kajian kondisi eksisting kota baru BSD

Potret kondisi eksisting dari aspek ekologi, ekonomi dan

sosial

Rancangan model pengendalian lingkungan variabel dalam subsistem ekologi, ekonomi&sosial

Kualitas air dan kualitas udara

Analisis model dinamis

Simulasi model dinamis

Uji validasi dan sensitifitas model Model pengendalian lingkungan dalam pembangunan kota baru berkelanjutan

2.1. Permukiman

Menurut Undang-undang Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun

2011 permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik

yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan

tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan

dan perikehidupan dan penghidupan. Adapun yang dimaksud dengan tempat tinggal di

sini adalah tempat tinggal untuk seseorang atau satu keluarga yang terdiri dari rumah

dan pekarangannya, dengan demikian maka salah satu komponen permukiman adalah

perumahan.

Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia setelah pangan

dan sandang, sehingga berperan sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya

dan nilai kehidupan, penyiapan generasi muda, dan bentuk manifestasi jati diri. Pada

hubungan ekologis antara manusia dan permukimannya, kualitas sumber daya manusia

dipengaruhi oleh kualitas perumahan dan permukiman tempat tinggalnya.

Pengembangan pembangunan perumahan dan permukiman juga diyakini mampu

mendorong kegiatan industri yang berkaitan dengan bidang perumahan dan

permukiman, sehingga penyelenggaraan perumahan dan permukiman sangat berpotensi

dalam menggerakkan roda ekonomi dan upaya penciptaan lapangan kerja produktif.

Bagi kebanyakan masyarakat golongan menengah ke bawah, rumah juga merupakan

barang modal (capital goods), karena dengan asset rumah dapat dilakukan kegiatan

ekonomi yang mendukung kehidupan dan penghidupannya. Oleh karena itu, maka

permasalahan perumahan dan permukiman tidak dapat dipandang sebagai permasalahan

fungsional dan fisik semata, tetapi lebih kompleks lagi sebagai persoalan yang berkaitan

dengan semua dimensi kehidupan di dalam masyarakat. Sebenarnya upaya untuk

merangkum pandangan-pandangan di atas telah dirumuskan secara konseptual dalam

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman,

yang menyatakan bahwa perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai

lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana

2.2. Kota Baru

Perkotaan didefinisikan sebagai kawasan yang kegiatan utamanya bukan di sektor

pertanian dengan susunan fungsi-fungsi kawasan permukiman perkotaan, pemusatan

dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi

(Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang). Hal ini sesuai dengan

pendapat Richardson (1977) yang mengatakan bahwa kota merupakan wilayah

administratif yang ditetapkan oleh pemerintah dengan kepadatan penduduk yang sangat

tinggi dan sebagian besar wilayahnya merupakan daerah terbangun yang dilengkapi

dengan sarana dan prasarana lalulintas dan transportasi, dan kegiatan perekonomian

utamanya adalah kegiatan perekonomian non pertanian. Menurut Gallion (1986) kota

adalah wilayah geografis tertentu yang merupakan tempat terkonsentrasinya manusia,

dan manusia-manusia tersebut melakukan berbagai kegiatan ekonomi.

Berdasarkan definisi tersebut, maka perkotaan bisa dikatakan sebagai suatu

ekosistem yang terbentuk oleh kegiatan manusia. Ekosistem kota sangat tergantung

pada ekosistem lain dalam hal pemenuhan kebutuhan materi dan energi. Menurut azas

lingkungan yang dikemukakan oleh Soeriaatmadja (1977) ekosistem yang kuat (mantap)

akan mengeksploitasi ekosistem yang lebih lemah (tidak mantap). Oleh karena itu

maka jika tidak ada aturan dan kebijakan yang baik, maka akan terjadi eksploitasi

berbagai sumberdaya alam dari ekosistem pedesaan oleh ekosistem kota.

Perkembangan wilayah perkotaan dan tingginya tingkat urbanisasi ke wilayah

perkotaan menyebabkan meningkatnya kepadatan penduduk serta tingginya kebutuhan

lahan hunian. Tingginya lahan hunian ini menjadi faktor penggerak utama terjadinya

perkembangan wilayah pinggiran kota yang tidak terkendali, yaituurban sprawl.Urban

sprawl ini terjadi karena lambatnya langkah antisipatif perencanaan dan terbatasnya

kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan prasarana dan sarana serta dalam

pengendalian tata ruang dan tata guna lahan yang dapat mendukung fungsi optimum

pelayanan kepada masyarakat perkotaan. Terjadinya urban sprawl ini memunculkan

berbagai permasalahan seperti menurunnya kualitas lingkungan hidup dan kualitas

hunian, tidak tertatanya fisik kota, terbatasnya kapasitas penyediaan pelayanan

prasarana dan sarana dasar, munculnya masalah-masalah sosial ekonomi perkotaan

Dalam beberapa waktu belakangan ini di dalam kota atau di sekitar kota, atau

malah di lokasi hinterland perkotaan sering terbentuk kota baru baik yang sebelumnya

memang sudah direncanakan, maupun yang tumbuh dengan sendirinya. Visi

pengembangan perkotaan ini juga terlihat dari definisi kota baru yaitu kota yang sama

sekali baru direncanakan dan dikembangkan dan dibangun pada suatu wilayah baru

yang di dalamnya terkandung unsur-unsur tempat tinggal yang lengkap dengan berbagai

prasarana dan sarana pelayanannya, tempat berkarya, tempat rekreasi serta prasarana

penggerak dan sarana perhubungan (Golany, 1976). Definisi tersebut, memberi

beberapa pengertian kota baru, yaitu (i) Kota yang lengkap, yang ditentukan,

direncanakan dan dibangun di suatu wilayah yang belum terdapat konsentrasi penduduk,

(ii) Kota yang dibangun lengkap dalam rangka meningkatkan kemampuan dan fungsi

permukiman atau kota kecil yang telah ada di sekitar kota besar utama untuk membantu

pengembangan dan mengurangi kota induk, (iii) Kota yang mandiri, mampu memenuhi

pelayanan kebutuhan serta kegiatan usahanya sendiri atau sebagian besar penduduknya

(self-contained new town), (iv) Lingkungan permukiman skala besar yang dimaksudkan

untuk mengatasi kekurangan perumahan di suatu kota besar secara fungsional umumnya

masih bergantung pada kota induknya (dependent town). Kota baru ini dapat disamakan

dengan “kota satelit” dari kota utama/kota inti.

Menurut Urban Land Institute (ULI) kota baru merupakan suatu proyek

pembangunan lahan yang luasnya mampu menyediakan unsur-unsur lengkap yang

mencakup perumahan, perdagangan, industri, yang secara keseluruhan dapat

memberikan kesempatan hidup dan bekerja di dalam lingkungan tersebut. Pada kota

baru terdapat spektrum jenis dan harga rumah lengkap, ruang terbuka bagi kegiatan

pasif dan aktif yang permanen dan ruang terbuka yang melindungi kawasan tempat

tinggal dan dampak kegiatan industri, pengendalian, dan estetika yang kuat. Oleh

karena itu maka untuk keperluan pembangunan awal, diperlukan biaya dan investasi

yang cukup besar (Sudjarto, 1993).

MenurutAdvisory Commission on Intergovernmental Relation(Sudjarto, 1993),

kota baru adalah:

• Kota yang memungkinkan untuk menunjang berbagai jenis rumah tinggal dan

kegiatan ekonomi sebagai lapangan kerja bagi penduduk di dalam lingkungan itu

• Daerahnya dikelilingi jalur hijau yang menghubungkan secara langsung dari

wilayah pertanian di sekitarnya juga sebagai pembatas perkembangan kota dari segi

jumlah penduduk dan luas wilayahnya.

• Dengan mempertimbangkan kendala dan limitasi yang ada dapat menentukan suatu

proporsi yang peruntukan lahannya sesuai untuk kegiatan industri, perdagangan,

fasilitas, dan utilitas umum, serta ruang terbuka pada proses perencanaannya.

Tujuan pembangunan kotabaru antara lain adalah untuk menampung kelebihan

jumlah penduduk yang tinggal di suatu kota induk yang sudah berkembang dan untuk

menahan terjadinya perpindahan penduduk dari kota-kota sekitar kota induk yang telah

berkembang. Tujuan lainnya adalah untuk mengembangkan wilayah sekitar kota induk,

karena pembangunan kota baru merupakan bagian dari sistem perkotaan yang ditujukan

untuk memantapkan fungsi kota serta keterkaitannya secara fungsional dan spasial agar

dapat berfungsi optimal dalam penyediaan fasilitas sosial dan ekonomi, penyediaan

kebutuhan perumahan dan fasilitas sosial ekonomi.

2.2.1. Beberapa Konsep dan Jenis Kota Baru

Pada dasarnya berdasarkan masanya ada empat jenis kota baru yakni kota baru

masa pra revolusi industri, kota baru masa revolusi industri, kota baru pasca revolusi

industri dan kota baru masa kini. Ke-empat jenis kota baru ini mempunyai konsep

pengembangan yang berbeda antara satu dengan lainnya, begitupun dengan tujuan

pembentukan kota baru tersebut. Untuk lebih jelasnya jenis kota baru, konsep

pengembangan dan tujuan pembentukan kota baru tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Menurut Soegijoko dan Tjahjati (1997), berdasarkan permasalahan kebutuhan dan

perkembanganya, maka kota baru modern yang dikembangkan pada umumnya ada tiga

jenis antara lain:

Kota baru yang dikembangkan sebagai suatu upaya penyelesaian masalah perkotaan dan internal yang berupa program rehabilitasi, peningkatan kualitas lingkungan, atau

peremajaan bagian kota berskala besar yang sudah tumbuh dan berkembang.

Kedua suatu pembangunan skala besar dari suatu kota kecil sehingga memiliki kelengkapan setara kota.

wilayah pinggiran kota maupun pada lokasi yang berjarak dekat dengan kota induk

atau suatu permukiman baru yang mandiri pada suatu wilayah yang sama sekali baru

dibuka.

Tabel 1. Konsep kota baru

Masa

Eksploitasi Sumber daya alam

Prestise kekuasaan pemerintahan

Pertahanan tanah jajahn Kolonisasi

Eksploitasi SDA dan Manusia

Industrialisasi Urbanisasi Kapitalisme

Eksploitasi SDA dan Manusia

Kota Baru pasca

revolusi Industri Industrialisasi dan urbanisasi

Degradasi Kualitas kehidupan di Kota Industri

Mengembalikan Kehidupan yang layak dan manusiawi yang layak dan mandiri Keserasian lingkungan

Perkembangan metropolis dan wilayah metropolitan

Degradasi kualitas kehidupan kota besar Perkembangan kota secara sporadis dan

kontinu

Menghambat arus urbanisasi dan memperbaiki kualitas kehidupan

Keseimbangan kota desa Pemerataan

pembangunan

Menghambat urbanisasi Pemecahan masalah

kebutuhan permukiman Pembangunan kota yang

berwawasan lingkungan

Selanjutnya secara fungsional Soegijoko dan Tjahjati (1997) membagi

berdasarkan ketiga jenis kotabaru dalam dua kategori berikut ini:

1. KotabaruPenunjang,yakni kota baru yang tidak mempunyai kekuatan ekonominya sendiri, sehingga:

secara ekonomis dan fisik tergantung pada kota induknya.

kotabaru sebagai tempat tinggal, kommuter ke induk

pelayanan dari kota induk

jarak dengan kota induk 20 - 40 km

kota yang masuk kota baru penunjang adalah kota baru satelit, kotabaru dalam kota dan kawasan permukiman skala besar di kota induk

2. Kotabaru Mandiri, yakni kota baru yang secara ekonomis dan fisik memiliki kemandirian, sehingga merupakan kota baru yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

dapat memenuhi kebutuhan sendiri dan berkembang secara mandiri

berperan sebagai pusat pengembangan di suatu wilayah

penduduk bermukim dan mencari kehidupan di kotabaru

penduduk bukan “kommuter”

jarak dari kota induk ≥ 40 - 60 km

Kota yang termasuk ke dalam kota baru mandiri adalah kotabaru umum, kotabaru

industri, kotabaru perusahaan (pertambangan, perkebunan), kota baru pusat

pemerintahan dan kota baru instalasi khusus (militer, riset, universitas),

2.2.2 Konsep Kota Baru Berkelanjutan

Konsep berkelanjutan merupakan konsep yang sederhana namun kompleks,

sehingga pengertian keberlanjutan pun sangat multi-dimensi dan multi-interpretasi.

Karena adanya multi-dimensi dan multi-interpretasi ini para ahli sepakat untuk

sementara mengadopsi pengertian yang telah disepakati oleh Komisi Brundtland yang

menyatakan bahwa “pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi

kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk

memenuhi kebutuhan mereka” (Fauzi, 2004).

Selain definisi operasional di atas, Fauzi (2004) melihat bahwa konsep kota

berkelanjutan dapat diidentikan dengan konsep keberlanjutan itu sendiri sehingga

1. Keberlanjutan ekonomi, yang diartikan sebagai pembangunan yang mampu

menghasilkan barang dan jasa secara kontinu untuk memelihara keberlanjutan

pemerintahan dan menghindari terjadinya ketidak seimbangan sektoral yang dapat

merusak produksi pertanian dan industri

2. Keberlanjutan lingkungan, sistem yang berkelanjutan secara lingkungan harus

mampu memelihara sumberdaya yang stabil, menghindari eksploitasi sumberdaya

alam dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini juga menyangkut pemeliharaan

keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara, dan fungis ekosistem lainnya yang

tidak termasuk kategori sumber-sumber ekonomi

3. Keberlanjutan sosial, keberlanjutan secara sosial diartikan sebagai sistem yang

mampu mencapai kesetaraan, menyediakan layanan sosial termasuk kesehatan,

pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik.

Menurut Munasinghe (1993), pembangunan kota berkelanjutan mempunyai tiga

tujuan utama, yaitu: tujuan ekonomi, tujuan ekologi, dan tujuan sosial. Tujuan ekonomi

terkait dengan masalah efisiensi dan pertumbuhan. Tujuan ekologi terkait dengan

masalah konservasi sumberdaya alam. Tujuan sosial terkait dengan masalah

pengurangan kemiskinan dan pemerataan. Oleh karena itu, maka tujuan pembangunan

berkelanjutan pada dasarnya terletak pada adanya harmonisasi antara tujuan ekonomi,

tujuan ekologi, dan tujuan sosial.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka setidaknya pembangunan kota baru harus

mengikuti peraturan dan tatanan yang berlaku, sehingga kaidah pembangunan kota

berkelanjutan dapat dipenuhi untuk memperoleh model kebijakan dalam mewujudkan

kota mandiri berkelanjutan.

2.3. Kebijakan Pengembangan Perkotaan

Saat ini pembangunan perkotaan diupayakan untuk ditingkatkan dan

diselenggarakan secara berencana dan terpadu dengan memperhatikan rencana tata

ruang, pertumbuhan penduduk, lingkungan permukiman, lingkungan kerja, serta

kegiatan ekonomi dan sosial lainnya, agar terwujud pengelolaan perkotaan yang efisien,

dan tercipta lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman. Sejalan dengan terjadinya

pembangunan kota dan dalam rangka memenuhi kebutuhan penduduk yang ada di

lebih ditingkatkan dan diperluas hingga dapat makin merata dan menjangkau

masyarakat berpenghasilan rendah. Namun demikian pembangunan permukiman

tersebut, tetap memperhatikan rencana tata ruang dan keterkaitan serta keterpaduannya

dengan lingkungan sosial di sekitarnya.

Kaitan dengan terjadinya pembangunan kota secara pesat ini, maka air, tanah dan

lahan yang mempunyai nilai ekonomi dan fungsi sosial, pemanfaatannya perlu diatur

dan dikembangkan dalam pola tata ruang yang terkoordinasi bagi sebesar-besarnya

kesejahteraan rakyat melalui berbagai penggunaan, terutama untuk kepentingan

permukiman, pertanian, kehutanan, industri, pertambangan, dan kelistrikan serta

prasarana pembangunan lainnya.

2.4. Perkembangan Penduduk Perkotaan

Hingga saat ini kota masih merupakan tempat tujuan untuk memperjuangkan

harapan, oleh karena itu maka pertumbuhan penduduk di perkotaan lebih pesat

dibanding di pedesaan. Hal ini dapat terjadi karena adanya:

a. Pertumbuhan penduduk alamiah, yang berasal dari selisih antara jumlah penduduk

yang dilahirkan dengan jumlah penduduk yang meninggal dunia.

b. Migrasi penduduk yang merupakan selisih jumlah penduduk yang masuk ke suatu

kota dengan jumlah penduduk yang pergi meninggalkan kota.

c. Reklasifikasi status kawasan yakni perbedaan dalam definisi perkotaan antara satu

sensus dengan sensus lain, selain itu juga terjadi karena adanya perluasan batas

wilayah kawasan perkotaan atau berubahnya status kawasan dari pedesaan menjadi

perkotaan.

Diantara ketiga hal yang penyebab pertumbuhan penduduk perkotaan, yang

pengaruhnya paling kecil adalah pertumbuhan penduduk secara alami; sedangkan faktor

yang paling dominan dalam pertumbuhan penduduk perkotaan adalah migrasi dan

reklasifiksi status kawasan. Hal ini terjadi karena ada faktor pendorong dan faktor

penarik yang menyebabkan masyarakat melakukan migrasi menuju perkotaan. Adapun

yang dimaksud dengan faktor pendorong di sini adalah kekuatan dari luar perkotaan

(kekuatan eksternal), sedangkan faktor penarik adalah kekuatan yang berasal dari dalam

perkotaan itu sendiri (kekuatan internal). Ada berbagai kekuatan eksternal yang

mempengaruhi perkembangan perkotaan, salah satu diantaranya adalah urbanisasi

mampu lagi menyediakan lapangan kerja. Faktor eksternal ini diperkuat oleh faktor

internal berupa ketersediaan infrastruktur yang relatif lengkap dan ketersediaan moda

angkutan yang relatif mudah dan murah, yang mengakibatkan konsentrasi kegiatan

ekonomi di perkotaan semakin besar; sehingga semakin memperkuat dalam menarik

penduduk pedesaan untuk bermigrasi ke perkotaan. Hal ini tentu saja akan semakin

memicu terjadinya reklasifikasi kawasan dalam bentuk perluasan wilayah kota dan

munculnya kawasan perkotaan baru. Untuk lebih jelasnya perkembangan penduduk

perkotaan dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Perkembangan penduduk perkotaan

Sumber: Hasil Sensus Penduduk 1980-2010 (Badan Pusat Statistik)

Perkembangan kawasan perkotaan pada umumnya akan terjadi apabila di wilayah

perkotaan dan wilayah sekitarnya terjadi perubahan penggunaan lahan. Contoh untuk

hal ini adalah wilayah Jabodetabek pada kurun waktu 1992-2001, dalam hal ini pada

kurun waktu tersebut terjadi penurunan luasan lahan hutan dan pertanian kurang-lebih

19% (Djakapermana, 2004). Terjadinya penurunan luasan lahan hutan dan pertanian

tersebut diduga karena adanya alih fungsi dari kawasan hutan dan pertanian menjadi

lahan yang kurang dapat menyerap air dan mengakibatkan meluasnya lahan terbuka dan

kawasan permukiman yang luasnya mecapai 13,70%. Kondisi ini pada akhirnya akan

memperbesar terjadinya run off yang dapat mengakibatkan sering terjadinya banjir.

Adapun sisa lahan yang tidak digunakan untuk permukiman (sebesar 4,99%) merupakan

1980 1990 2000 2010 2015

Penduduk Kota 32.85 54.06 85 117.5 150

Penduduk Nasional 147.09 182.1 207.32 228.66 250

0 50 100 150 200 250 300

Jumlah Penduduk Kota (Juta)

lahan bervegetasi campuran dan lahan lainnya, yang diduga akan memperbesar

terjadinyarun off.

Meningkatnya penggunaan lahan permukiman berkaitan dengan perkembangan

perkotaan, telah melahirkan banyak perumahan baru, baik berskala kecil maupun

berskala besar (Hidayat, 2005). Selanjutnya dikatakan bahwa pembangunan

permukiman skala besar (>500 ha) mulai terjadi pada tahun 1990-an, yang tidak lain

merupakan era mulai dibangunnya kota-kota baru oleh pengembang swasta.

Dibangunnya beberapa kawasan perumahan di wilayah perkotaan, mengakibatkan

terjadinya perubahan penggunaan lahan, karena lahan tersebut dijadikan kawasan

perumahan, sebagai contoh perubahan yang terjadi di wilayah Jabodetabekjur yang

dapat dilihat pada Tabel 2. Adapun lokasi perumahan, luasnya serta pengembang yang

membangunnya di lokasi tersebut dan kawasan permukiman skala besar (>500 Ha) di

Wilayah Jabotabekjur dapat dilihat pada Tabel 3.

Aktivitas penduduk perkotaan (rumah tangga, industri, transportasi, perdagangan

dan lain-lain) menghasilkan berbagai macam limbah. Namun padatnya penduduk yang

ada diperkotaan mengakibatkan melimpahnya sampah dan limbah cair yang ada di

perkotaan (The Study on Urban Drainage and Waste Water Disposal Project In The

City of Jakarta, 1990)sebagai contoh, sampah rumah tangga di DKI Jakarta mencapai

70% dari seluruh sampah yang dihasilkan dan jumlahnya tidak kurang dari dari

12.000m3 (Sutjahjo et al., 2005). Melimpahnya sampah ini mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara jumlah materi (berupa limbah/sampah) yang perlu diproses

dengan kemampuan decomposer dalam memprosesnya. Akibatnya maka proses

dekomposisi tidak dapat berlangsung sempurna, sehingga dari bahan organik akan

dihasilkan berbagai gas beracun dan berbagai bahan yang akan mencemari lingkungan

(Martin et al., 1985). Limbah itu sebagian masuk ke badan air dan terjadi akumulasi

bahan pencemar. Kemampuan alam untuk memurnikan air sangat terbatas dan

membutuhkan waktu yang sangat lama (Riani et al., 2005). Selanjutnya dikatakan

bahwa perkembangan perkotaan yang pesat, menyebabkan kemampuan badan air untuk

memurnikan limbah menjadi semakin rendah, akibatnya terjadi pencemaran berat di

Tabel 2. Perubahan penggunaan lahan di Wilayah Jabodetabek tahun 1992-2001

No. Jenis penggunaanLahan Tahun 1992 Tahun 2001 Perubahan

(Ha) (%) (Ha) (%) (%)

1 Lahan terbuka 142.718,90 19,94 169.276,80 23,65 + 3,71

2 Lahan pertanian 104.186,40 14,55 104.108,90 14,54 - 0,01

3 Lahan bervegetasi

campuran 179.614,70 24,67 183.534,80 25,64 + 0,97

4 Hutan 197.792,00 27,63 64.084,14 8,95 - 18,68

5 Permukiman 68.169,24 9,52 139.684,10 19,51 + 9,99

6 Lahan lainnya 26.351,64 3,68 55.144,35 7,70 + 4,02

Jumlah 715.832,90 100,00 715.832,90 100,00

Sumber: Djakapermana,2004

Tabel 3. Beberapa kawasan permukiman skala besar (>500 Ha) di Wilayah Jabotabekjur

Keterangan : **= tidak ada data. Sumber : * Hidayat (2005)

No. Nama Luas (Ha) Lokasi

1 Lipo Cikarang* 5000 Kab. Bekasi

2 Cikarang Baru* 2000 Kab. Bekasi

3 Kota Legenda (Bekasi 2000)* 2000 Kab & Kodya Bekasi

4 Harapan Indah* 800 Kab. Bekasi

5 Bukit Jonggol Asri* 30000 Kab. Bogor

6 Citra Indah* 1000 Kab. Bogor

7 Kota Taman Metropolitan* 600 Kab. Bogor

8 Kota Wisata* 1000 Kab. Bogor

9 Bukit Sentul* 2000 Kab. Bogor

10 Rancamaya* 550 Kab. Bogor

11 Kota Cileungsi* 2000 Kab.Bogor

12 Resort Danau Lido* 1700 Kab. Bogor

13 Taruma Resort* 1100 Kab. Bogor

14 Talaga Kahuripan* 750 Kab. Bogor

15 Maharani Citra Pertiwi * 1679 Kab. Bogor

16 Kotabaru Tigaraksa * 3000 Kab. Tangerang

18 Puri Jaya * 7145 Kab. Tangerang

19 Citra Raya * 3000 Kab. Tangerang

20 Lippo Karawaci* 2000 Kab. Tangerang

21 Gading serpong * 1500 Kab. Tangerang

22 Bintaro Jaya * 2321 Kab. Tangerang

23 Bumi Serpong Damai* 6000 Kab. Tangerang

24 Pantai Indah Kapuk* 800 DKI Jakarta

25 Bukit Harmoni ** Cianjur

26 Kota Bunga ** Cianjur

27 Green Apple Village ** Cianjur

28 Mutiara Depok ** Depok