ABSTRAK

PERAN SIAMANG (Hylobates syndactylusRaffles, 1821) SEBAGAI PEMENCAR BIJI DI RESORT WAY KANAN TAMAN NASIONAL WAY

KAMBAS LAMPUNG

Oleh

ANDRIAN DWI ATMANTO

DISPERSAL AT WAY KANAN RESORT WAY KAMBAS NATIONAL PARK LAMPUNG

By

ANDRIAN DWI ATMANTO

Way Kambas National Park is one of the tropical rain forests located in Lampung Province. Way Kambas is habitat for gibbon (H. syndactylus), frugivorous primate which plays a role as seeds dispersal process in tropical rain forests with its activities. Purpose of the research is to determine the gibbon’s role as seeds dispersal. It was conducted in August 2012 in the Way Kanan Resort of Way Kambas National Park. The methods used were observation and feces analysis. Based on the research, there were 37 samples of gibbon’s feces and 7 spesies of seed plant dispersed by gibbon include Polygonum chinense, Grewia paniculata, Ficus sp, Bouea macrophylla, Dacryodes rostrata, Aporosa aurita, and Aplaia palembanica. Seeds were distributed by gibbon using the endozoochory process without destroying seeds and dispersed far from the parent trees. Distance ranges of the seed dispersed by gibbons were 0−385 meters. Defecation activity of gibbon was done after waking, feeding activity, and when they moved to other trees with frequency of defecation between 3−6 timesa day. The composition of gibbon’s feces was seeds and leaves. The highest attendance of seeds in feces was Polygonum chinense seeds (42,12%) and the lowest was Aporosa aurita seeds (1,18%). The mean seeds in feces was 7,38 of 273 seeds. In Way Kambas National Park, gibbon plays a role as seeds dispersal, although it needs research about germination and seed fate after dispersed.

PERAN SIAMANG (Hylobates syndactylus

Raffles, 1821)

SEBAGAI PEMENCAR BIJI DI RESORT WAY KANAN

TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS LAMPUNG

(Skripsi)

Oleh

ANDRIAN DWI ATMANTO

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

NASIONAL WAY KAMBAS LAMPUNG

Nama Mahasiswa : Andrian Dwi Atmanto

Nomor Pokok Mahasiswa : 0814081027

Jurusan : Kehutanan

Fakultas : Pertanian

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Hj. Bainah Sari Dewi, S.Hut., M.P. Dra. Nuning Nurcahyani, M.Sc. NIP 19731012 199903 2001 NIP 19660305 199103 2001

2. Ketua Jurusan Kehutanan

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Hj. Bainah Sari Dewi, S.Hut., M.P. …………

Sekretaris : Dra. Nuning Nurcahyani, M.Sc. …………

Penguji

Bukan Pembimbing : Prof. Dr. Ir. Sugeng P. Harianto, M.S. …………

2. Dekan Fakultas Pertanian

Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S. NIP 19610826 198702 1001

kupersemb

Ayahand

serta

yang tak

dan

Saudara-terima kasih atas semu

serta kebe

di Kehutanan baik

Dengan kerendahan hati

upersembahkan karya kecil ini untuk

Ayahanda dan Ibunda tercinta

serta mbak dan adik tersayang

tak pernah berhenti memberikan doa

dan kasih sayang serta tak pernah

lelah menanti keberhasilanku

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Tuguratu Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 4 Januari 1991. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Samsudin dan Ibu Birohmah.

Jenjang pendidikan Penulis dimulai pada tahun 1996 di Sekolah Dasar Negeri 2 Tuguratu Suoh Lampung Barat, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Liwa pada tahun 2002 hingga lulus pada tahun 2005. Pada tahun 2002 Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gadingrejo dan lulus pada tahun 2008. Pada tahun 2008 Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama ± 40 hari di Desa Kejadian Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji. Kuliah Kerja Nyata (KKN) bertujuan untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan untuk dapat membantu masyarakat desa dalam menghadapi permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Penulis juga telah melakukan Praktik Umum (PU) pada tahun 2012 di BKPH Pangkalan KPH Purwakarta Perhutani selama ± 35 hari dan di Taman Nasional Way Kambas selama ± 35 hari.

SANWACANA

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Siamang

(Hylobates syndactylus Raffles, 1821) Sebagai Pemencar Biji di Resort Way Kanan Taman Nasional Way Kambas Lampung”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan di Universitas Lampung. Tidak lupa shalawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya hingga ke akhir zaman.

Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S., selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung;

2. Bapak Dr. Ir. Agus Setiawan, M.Si., selaku Ketua Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung;

3. Ibu Dr. Hj. Bainah Sari Dewi, S.Hut, M.P., selaku Pembimbing Utama sekaligus dosen Pembimbing Akademik atas kesediaannya memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

saran-saran dalam proses penyelesaian skripsi ini;

6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung atas segala ilmu yang telah diberikan;

7. Bapak dan Ibu tercinta yang dengan penuh kasih sayang telah memotivasi, mendoakan, dan merestui Penulis selama melaksanakan penelitian dan selamanya hingga ujung waktu, serta mbak dan adik tercinta yang selalu memberikan semangat;

8. Pihak Balai Taman Nasional Way Kambas Lampung dan Kepala Resort Way Kanan, atas segenap izin, bantuan, dan kerjasamanya;

9. Polisi Hutan (Mbah Harjo, Mas Agus) dan saudara Lulu Subangkit atas bantuannya selama di lokasi penelitian;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, April 2013 Penulis

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Jenis tumbuhan pakan siamang di Taman Nasional Way Kambas

(Harianto, 1988)... 16 2. Jenis tumbuhan pakan siamang di Taman Hutan Raya Wan Abdur

Rachman (Andriansyah, 2005) ... 17 3. Jenis tumbuhan pakan siamang pada bulan Agustus 2012 di

Resort Way Kanan TNWK ... 38 4. Jenis tumbuhan pakan yang biji buahnya dipencarkan oleh

siamang pada bulan Agustus 2012 di Resort Way Kanan TNWK ... 39 5. Komposisi kotoran siamang persampel kotoran pada bulan Agustus

2012 di Resort Way Kanan TNWK ... 47 6. Jumlah dan rata-rata kehadiran biji yang ditemukan pada kotoran

Gambar Halaman

1. Bagan alir kerangka pemikiran... 6

2. Siamang (Hylobates syndactylus) (www.iucnredlist.org)... 7 3. Peta lokasi Resort Way Kanan TNWK (Dipa BTNWK, 2012) ... 24

4. Bentuk buah ara asli (kiri), biji buah ara yang ditemukan dalam kotoran siamang (kanan) pada bulan Agustus 2012 di

Resort Way Kanan TNWK... 40

5. Bentuk buah aseman asli (kiri), biji buah aseman yang ditemukan dalam kotoran siamang (kanan) pada bulan Agustus 2012 di

Resort Way Kanan TNWK... 40

6. Bentuk buah deluak asli (kiri), biji buah deluak yang ditemukan dalam kotoran siamang (kanan) pada bulan Agustus 2012 di

Resort Way Kanan TNWK... 41

7. Bentuk buah gandaria asli (kiri), biji buah gandaria yang ditemukan dalam kotoran siamang (kanan) pada bulan Agustus

2012 di Resort Way Kanan TNWK…... .. 42

8. Bentuk buah kenaren asli (kiri), biji buah kenaren yang ditemukan dalam kotoran siamang (kanan) pada bulan Agustus

2012 di Resort Way Kanan TNWK ... 42

9. Bentuk buah pelangas asli (kiri), biji buah pelangas yang ditemukan dalam kotoran siamang (kanan) pada bulan Agustus

2012 di Resort Way Kanan TNWK ... 43

10. Bentuk buah sapen asli (kiri), biji buah sapen yang ditemukan dalam kotoran siamang (kanan) pada bulan Agustus 2012 di

Resort Way Kanan TNWK... 44

11. Buah kenaren yang jatuh setelah dimakan siamang (kiri), biji buah kenaren yang ditemukan dalam kotoran siamang (kanan)

12. Warna dan bentuk kotoran siamang setelah jatuh di tanah pada

bulan Agustus 2012 di Resort Way Kanan TNWK ... 46

13. Distribusi kotoran siamang dan jarak pemencaran biji dilihat dari pohon induk (pembagian berdasarkan kelas jarak 10 meter)

pada bulan Agustus 2012 di Resort Way Kanan TNWK ... 54

14. Pohon induk yang bijinya dipencarkan siamang pada bulan

Agustus 2012 di Resort Way Kanan TNWK ... 55

15. Pergerakan siamang dalam pemencaran biji pada bulan Agustus

2012 di Resort Way Kanan TNWK... 56

16. Kotoran siamang yang padat (kiri), kotoran siamang yang lembek

(kanan) pada bulan Agustus 2012 di Resort Way Kanan TNWK... 60

17. Frekuensi kehadiran biji yang ditemukan dalam kotoran siamang

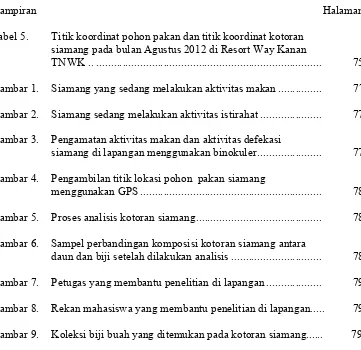

Lampiran Halaman

Tabel 5. Titik koordinat pohon pakan dan titik koordinat kotoran siamang pada bulan Agustus 2012 di Resort Way Kanan

TNWK .. ... 75

Gambar 1. Siamang yang sedang melakukan aktivitas makan ... 77

Gambar 2. Siamang sedang melakukan aktivitas istirahat ... 77

Gambar 3. Pengamatan aktivitas makan dan aktivitas defekasi siamang di lapangan menggunakan binokuler... 77

Gambar 4. Pengambilan titik lokasi pohon pakan siamang menggunakan GPS ... 78

Gambar 5. Proses analisis kotoran siamang... 78

Gambar 6. Sampel perbandingan komposisi kotoran siamang antara daun dan biji setelah dilakukan analisis ... 78

Gambar 7. Petugas yang membantu penelitian di lapangan ... 79

Gambar 8. Rekan mahasiswa yang membantu penelitian di lapangan... 79

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang terletak di daerah tropis dan mempunyai hutan hujan tropis yang cukup luas. Hutan hujan tropis mempunyai keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Hubungan interaksi yang saling menguntungkan antara tumbuhan dan hewan herbivoraumumnya terjadi di hutan hujan tropis. Tumbuhan merupakan sumber pakan bagi hewan dan sebaliknya hewan bermanfaat dalam pemencaran biji tumbuh-tumbuhan sebagai sarana perkembangbiakan dan regenerasi tumbuhan tersebut (Desmukh, 1992; Setia, 2003).

besar dalam mengkonsumsi buah-buahan dengan ukuran yang cukup beragam. Menurut Rusmanto (2001) dalam penelitiannya di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, siamang adalah satwa frugivorous dan kemungkinan besar sangat berperan dalam proses pemencaran biji bagi tumbuhan berbiji di hutan tropis. Di hutan sebagai tempat tinggal alami, siamang berperan sebagai penyebar benih lewat pergerakannya (Supriatna dan Wahyono, 2002).

Oleh sebab itu, diperlukan penelitian mengenai peranan siamang sebagai agen pemencaran biji yang mempunyai implikasi pada pelestarian hutan hujan tropis yang secara ekologis membantu regenerasi hutan melalui penyebaran biji. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu upaya pelestarian hutan hujan tropis dan upaya perlindungan terhadap siamang.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apa sajakah jenis tumbuhan pakan yang bijinya dipencarkan oleh siamang? 2. Bagaimanakah cara siamang dalam memencarkan biji dari pohon asalnya? 3. Berapakah jarak pemencaran biji yang dapat dilakukan oleh siamang dari

pohon asalnya?

4. Bagaimanakah perilaku defekasi yang dilakukan oleh siamang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

3

2. Mengetahui cara pemencaran biji yang dilakukan oleh siamang dari pohon asalnya.

3. Mengetahui jarak pemencaran biji yang dilakukan oleh siamang dari pohon asalnya.

4. Mengetahui perilaku defekasi yang dilakukan oleh siamang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang peran siamang dalam pemencaran biji yang berguna untuk regenerasi hutan. Selain itu, hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu upaya pelestarian hutan hujan tropis dan upaya konservasi terhadap siamang di Taman Nasional Way Kambas khususnya, dan di Indonesia umumnya.

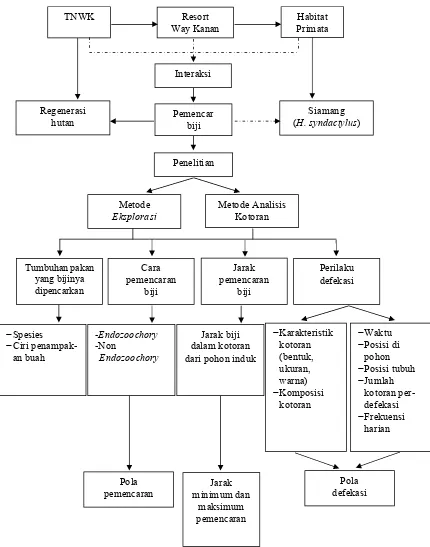

E. Kerangka Pemikiran

Taman Nasional Way Kambas adalah sebuah taman nasional yang ditujukan untuk melindungi hutan hujan tropis Pulau Sumatera beserta kekayaan alam hayati yang dimilikinya. Berhubungan dengan salah satu fungsi dari taman nasional sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman satwa, maka perlu upaya pengelolaan yang baik untuk menjaga agar keberadaan satwa di dalam taman nasional tetap lestari (Saadudin, Sularso, Sibarani, dan Gucci, 2008).

Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 serta termasuk dalam Appendix I, CITES (IUCN, 2000).

Keberadaan primata penting dalam regenerasi hutan tropis dengan cara menyebarkan biji dari buah yang dimakannya. Pada kondisi alami, sebenarnya kita tidak perlu melakukan reboisasi atau penanaman hutan karena hal tersebut sudah dilakukan oleh satwa yang mendiami hutan tersebut, salah satunya adalah siamang (Master, 2009). Biji-biji dari buah atau tumbuhan yang dimakan oleh siamang akan masuk dalam organ pencernaan dan akan dibawa pergi meninggalkan pohon induknya mengikuti ke mana satwa tersebut bergerak untuk kemudian dikeluarkan dalam bentuk kotoran. Kotoran atau biji yang dikeluarkan jika jatuh pada lingkungan yang cocok akan berkecambah dan tumbuh menjadi pohon-pohon baru yang nantinya akan menggantikan pohon yang telah tua, mati atau tumbang. Peran siamang tersebut akan sangat membantu upaya perlindungan keaneragaman hayati dan regenerasi hutan secara alami guna menjaga keseimbangan ekosistem hutan.

5

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Taksonomi Siamang

Siamang diklasifikasikan sebagai berikut (Napier dan Napier, 1986).

Kingdom : Animalia

Phylum : Chordata

Subphylum : Vertebrata

Class : Mamalia

Ordo : Primata

Familia : Hylobatidae

Genus : Hylobates

Spesies : H. syndactylus Raffles.

B. Morfologi Siamang

Siamang merupakan jenis kera tidak berekor yang terbesar dibanding dengan jenis

Hylobates lainnya, mempunyai kantung suara yang dipergunakan pada saat

siamang bersuara serta memiliki lengan yang lebih panjang dan lebih kuat (Dixon,

1981). Siamang mempunyai badan yang berbulu hitam seluruhnya, panjang dan

kelihatan seperti kusut, kecuali sekitar mulut berwarna agak keputihan (Gittin dan

Raemaekers, 1980). Siamang memiliki kantung suara di bawah dagu yang dapat

dipergunakan untuk resonansi suara ketika bersuara atau berteriak (Napier dan

Napier, 1967). Siamang mempunyai kantong suara yang dapat membesar dengan

warna kelabu sebelum berteriak dan warna merah muda ketika berteriak. Jantan

dibedakan dengan betina melalui rambut scrotalyang menjuntai di antara kedua

paha dari individu jantan, sedangkan pada betina tidak. Betina relatif lebih kecil

dari jantan dan beratnya kurang lebih 92% dari berat jantan (Fedigan, 1992).

Siamang merupakan anggota keluarga Hylobatidae yang paling besar. Panjang

rentang tangan mencapai 1,5 m dengan panjang badan berkisar antara 800−900 mm. Berat tubuh rata-rata siamang dewasa sekitar 11,2 kg. Rambut siamang baik

jantan maupun betina berwarna hitam pekat, kecuali rambut di muka yang

berwarna kecokelatan (Supriatna dan Wahyono, 2002). Famili Hylobatidae

memiliki rentang tangan hampir dua kali panjang tubuhnya. Lengan famili

Hylobatidae juga langsing dengan jemari yang panjang dan agak melengkung

seperti kait, ibu jari pendek dan sangat senjang dari telapak tangan jika

9

antara ibu jari dan pergelangan tangan berupa sendi peluru sehingga membuat

mobilitasnya meningkat (Chivers, 1974).

Seluruh primata memiliki lima jari (pentadactyly), bentuk gigi yang sama dan

rancangan tubuh primitif (tidak terspesialisasi). Kekhasan lain dari primata ini

adalah kuku jari. Ibu jari dengan arah yang berbeda juga menjadi salah satu ciri

khas primata, tetapi tidak terbatas dalam primata saja, opossum juga memiliki

jempol berlawanan. Pada primata kombinasi dari ibu jari berlawanan. Jari kuku

pendek (bukan cakar) dan jari panjang yang menutup ke dalam adalah sebuah

relik dari posisi jari moyangnya pada masa lalu yang barangkali menghuni pohon

(Ilham, 2010).

C. Habitat dan Penyebaran

Habitat adalah kawasan yang terdiri dari berbagai komponen, baik fisik maupun

biotik, yang merupakan satu kesatuan dan dipergunakan sebagai tempat hidup

serta berkembangbiaknya satwa-satwa liar (Alikodra, 1990). Guna mendukung

keberlangsungan kehidupan siamang, diperlukan satu kesatuan kawasan yang

menjamin keberlangsungan hidupnya yaitu kawasan yang terdiri dari berbagai

komponen baik fisik maupun biotik yang merupakan satu kesatuan yang

dipergunakan untuk tempat hidup dan berkembangbiak. Siamang menempati

hutan tropis primer atau sekunder mulai dataran rendah hingga perbukitan dengan

ketinggian 3.800 m (Harianto, 1988).

Siamang banyak mendiami hutan di Pulau Sumatera. Siamang hidup monogami

Mereka hidup di dataran seluas 23 ha. Siamang adalah kelompok primata sejati

hutan yang membutuhkan pohon untuk mempertahankan hidupnya. Siamang

membutuhkan hutan sebagai tempat mencari makan, bermain, beristirahat, dan

melakukan aktivitas sosial lainnya (Larasati, 2009).

D. Tingkah Laku

Menurut Tanudimadja dan Kusumamihardja (1985), tingkah laku hewan adalah

tindak tanduk hewan yang terlihat dan yang saling berkaitan baik secara

individual maupun secara bersama-sama. Tingkah laku merupakan pula cara

hewan tersebut berinteraksi secara dinamik dengan lingkungannya, baik dengan

makhluk hidup maupun benda-benda. Kehidupan setiap satwa mempunyai bentuk

atau corak tingkah laku dan kehidupan sosial tertentu yang tidak terpengaruh

langsung oleh lingkungan fisik habitatnya. Selanjutnya dikatakan bahwa

faktor-faktor genetik yang mempengaruhi tingkah laku dapat bermodifikasi akibat

pengaruh lingkungan seperti dalam penyediaan jumlah dan jenis makanannya

(Chivers,1974). Sebagian besar ordo primata membentuk kelompok-kelompok

sosial dalam hidupnya. Banyaknya individu dalam kelompok kera dipengaruhi

oleh jumlah persediaan makanan (Freeland, 1976).

Aktivitas siamang dalam kehidupannya sehari-hari dapat dibedakan berdasarkan

perilaku berikut.

1. Perilaku Istirahat

Saat istirahat siamang menghindari teriknya sinar matahari dengan cara turun ke

bagian tajuk yang paling rendah. Pada periode istirahat terjadi interaksi sosial

11

dimana jantan dewasa merupakan kegiatan pusatnya. Kegiatan istirahat akan

meningkat sejalan dengan penurunan intensitas makan selama aktivitas

berlangsung (Chivers, 1972).

2. Perilaku Makan

Makan adalah aktivitas yang menghabiskan waktu paling besar setiap jam dan

setiap hari bila dibandingkan dengan bergerak dan hampir berimbang dengan

waktu istirahatnya. Pada saat memilih pakan, seekor hewan dengan nalurinya

akan memilih bahan pakan yang tinggi nilai gizinya, tidak membahayakan

kesehatan, dan mempunyai bau serta cita rasa yang sesuai dengan seleranya

(Sutardi, 2008). Siamang sangat selektif dalam memilih pakannya, hal tersebut

berkaitan dengan strategi makan dan ketersediaan pakan. Matsuzawa (1950)

menyatakan bahwa primata pada umumnya menyukai pakan dengan rasa manis.

Siamang akan banyak memakan buah ketika musim buah tiba, tapi ketika tidak

ada akan lebih banyak mengkonsumsi pucuk daun (Harianto, 1988). Keluarga

siamang dapat melakukan kegiatan makan pada pohon yang sama untuk 2 sampai

3 hari berturut-turut dengan sesekali melakukan penjelajahan dan biasanya tidur

pada pohon yang berdekatan dengan pohon sumber makanan tersebut. Lamanya

kegiatan makan di suatu pohon sangat bervariasi terutama ditentukan oleh jenis

dan kelimpahan makanan (Rinaldi, 1992). Penyebaran pakan sangat penting bagi

individu dengan status sosial yang rendah karena dapat mempermudah akses ke

sumber pakan dan mengurangi risiko adanya gangguan dari individu dominan

(Heulin dan Cruz, 2005).

Kelompok siamang ini memiliki insting yang cukup tinggi terhadap cuaca.

aktivitasnya dan bergerak ke bagian hutan yang lebih aman. Aktivitas makan juga

tetap dilakukan oleh kelompok siamang ini ketika sedang hujan dengan

memanfaatkan sumber makanan yang ada di pohon tempat siamang berteduh,

akan tetapi aktivitas makan ini lebih sedikit dibandingkan saat cerah. Pergerakan

siamang setiap hari lebih banyak tujuannya untuk mencari makan (Sipayung,

2011).

3. Perilaku Bergerak

Nurcahyo dalam penelitiannya mengenai pola jelajah harian siamang yang

dilakukan pada bulan Juni hingga Oktober 1998, menyebutkan bahwa day range

siamang sejauh 672 meter. Berdasarkan penelitian pada bulan Februari 2001

hingga Januari 2002 di lokasi yang sama terjadi peningkatan day range menjadi

898 meter (Nurcahyo, 2001). Betina lebih sering memimpin pada saat melakukan

penjelajahan dalam wilayahnya dari pada jantan. Seringkali betina jalan duluan

dan kadang menunggu untuk beberapa saat kemudian kembali ke belakang jika

anggota yang lain tidak mengikuti (Chivers, 1974). Bismark (1986) mengatakan

bahwa marga Hylobatidae melakukan aktivitas bergerak atau berpindah dalam

kaitannya dengan pengontrolan wilayah dan aktivitas pencarian serta pemilihan

pohon pakan yang kesemuanya merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya serta merupakan upaya kelompok untuk menghindari predator atau

bahaya.

Siamang adalah satwa arboreal, oleh karena itu satwa ini sangat membutuhkan

tumbuh-tumbuhan terutama pohon sebagai tempat melakukan aktivitas hariannya.

Aktivitas berpindah siamang adalah suatu pergerakan siamang untuk berpindah

13

pohon yang digunakan untuk istirahat atau tidur. Aktivitas bergerak siamang

menggunakan pohon-pohon di strata menengah dengan tinggi pohon 15−30 m seperti damar (Shorea javanica) dan bayur (Pterospermum javanicum) (Yuliana,

2012).

E. Sistem Sosial

Komposisi serta struktur sosial famili Hylobatidea mempunyai keunikan yaitu

membentuk kelompok inti berupa keluarga kecil sehingga berbeda dengan kerabat

kera-kera lain. Anggota famili ini hidup dalam pasangan dengan jumlah anak

sampai empat ekor dan setelah anak tersebut dewasa akan meninggalkan

kelompok karena anggota famili Hylobatidae yang lebih dewasa sangat galak

terhadap yang muda dari jenis kelamin sama (Anonim, 1988). Marga Hylobates

menganut sistem monogami yaitu hanya terdapat satu pasang jantan dan betina

dewasa ditambah satu sampai tiga individu muda dalam keluarga (Tenaza, 1975).

Individu pada jenis yang sama akan memiliki kebutuhan yang sama dan cara

untuk mendapatkan relatif sama, sehingga dalam memenuhi kebutuhan tersebut

satu individu memerlukan interaksi dengan individu lainnya sehingga terjadilah

hubungan dan berlanjut antar beberapa individu yang lebih banyak. Hubungan

tersebut akan menghasilkan suatu aturan sosial dan membentuk struktur sosial

dengan kebiasaan yang diterapkan dalam kelompok tersebut (McFarland, 1999).

Siamang merupakan primata yang bersifat monogamous. Memiliki kelompok

yang kecil yang hanya terdiri dari satu jantan dewasa, satu betina dewasa, dan

beberapa individu muda. Menurut Kawabe (1970), komposisi tiap kelompok

melakukan perkawinan pada umur 8−9 tahun. Masa kehamilan antara 7−8 bulan dengan jarak kelahiran antara 2−2,5 tahun. Masa hidup dapat mencapai 25 tahun (Supriatna dan Wahyono, 2002).

Suku Hylobatidae hidup secara berkelompok dan mempertahankan teritorinya

dengan suara atau tanda-tanda khusus lainnya (Alikodra, 2002). Betina berperan

menentukan arah pergerakan dan bertanggungjawab terhadap pertemuan dengan

kelompok lain. Akan tetapi apabila ada konflik di antara kelompok, betina tidak

terlibat karena betina tidak mempunyai hirarki dominan (Van, Assink, dan

Salafsky, 1992).

Gittin dan Raemaekers (1980), membagi kelas umur pada siamang ke dalam lima

kelas umur berbeda berdasarkan ukuran badan dan tingkat perkembangan perilaku

sebagai berikut.

1. Bayi (infant)

Individu siamang yang termasuk ke dalam kelas umur ini adalah individu yang

baru dilahirkan hingga umur 2 tahun dengan ukuran badan yang sangat kecil.

Bayi siamang belum bisa beraktivitas dan selalu dalam gendongan induk

betinanya pada tahun pertama. Induk jantan selanjutnya akan mengambil alih

pengasuhan bayi pada tahun kedua (parental care).

2. Juvenile I (anak-anak)

Juvenile adalah individu yang berumur lebih dari 2 tahun hingga 4 tahun.

Badannya kecil namun relatif lebih besar dari bayi serta mampu beraktivitas

15

3. Juvenil II (remaja besar)

Individu yang termasuk ke dalam kelas umur ini adalah individu-individu yang

berumur lebih dari 4 tahun sampai 6 tahun. Ukuran badannya sedang dan sering

melakukan aktivitas sendiri namun tidak dalam jarak yang sangat jauh dari

kelompoknya.

4. Sub-adult (pra-dewasa)

Umur lebih dari 6 tahun dan mulai memisahkan diri jauh dari kelompoknya,

namun masih dalam satu kesatuan kelompoknya. Belum matang secara seksual

dan badannya hampir sama dengan ukuran badan individu dewasa.

5. Adult (dewasa)

Secara seksual sudah matang dan telah memisahkan diri dari kelompoknya dan

ukuran badan telah maksimal.

Primata pada umumnya adalah tipikal omnivora (Cowlishaw dan Dunbar, 2000).

Siamang dikenal sebagai pemakan daun. Jenis makanannya terdiri dari buah,

daun, bunga, dan biji-bijian. Menurut Nurcahyo (1999) pada penelitiannya di

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, siamang lebih banyak mengkonsumsi

buah-buahan dengan prosentase sekitar 52,07% dibandingkan dengan dedaunan

(42,63%) dan bunga (5,3%). Siamang memakan hampir semua bagian tumbuhan

seperti daun, buah, biji, dan bunga. Selain itu, satwa ini juga mengkonsumsi

beberapa jenis serangga. Berikut ini beberapa jenis tumbuhan pakan siamang di

Taman Nasional Way Kambas (Tabel 1) dan Taman Hutan Raya Wan Abdul

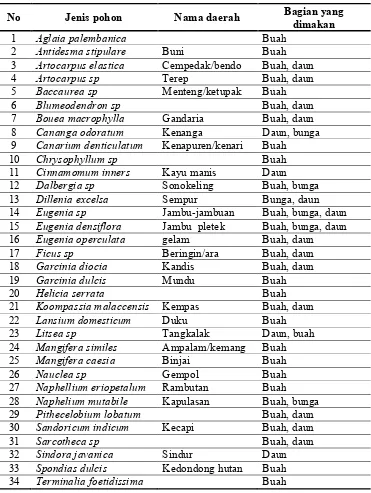

Tabel 1. Jenis tumbuhan pakan siamang di Taman Nasional Way Kambas (Harianto, 1988).

No Jenis pohon Nama daerah Bagian yang

dimakan

1 Aglaia palembanica Buah

2 Antidesma stipulare Buni Buah

3 Artocarpus elastica Cempedak/bendo Buah, daun

4 Artocarpus sp Terep Buah, daun

5 Baccaurea sp Menteng/ketupak Buah

13 Dillenia excelsa Sempur Bunga, daun

14 Eugenia sp Jambu-jambuan Buah, bunga, daun

15 Eugenia densiflora Jambu pletek Buah, bunga, daun

16 Eugenia operculata gelam Buah, daun

17 Ficus sp Beringin/ara Buah, daun

18 Garcinia diocia Kandis Buah, daun

19 Garcinia dulcis Mundu Buah

20 Helicia serrata Buah

21 Koompassia malaccensis Kempas Buah, daun

22 Lansium domesticum Duku Buah

23 Litsea sp Tangkalak Daun, buah

24 Mangifera similes Ampalam/kemang Buah

25 Mangifera caesia Binjai Buah

26 Nauclea sp Gempol Buah

27 Naphellium eriopetalum Rambutan Buah

28 Naphelium mutabile Kapulasan Buah, bunga

17

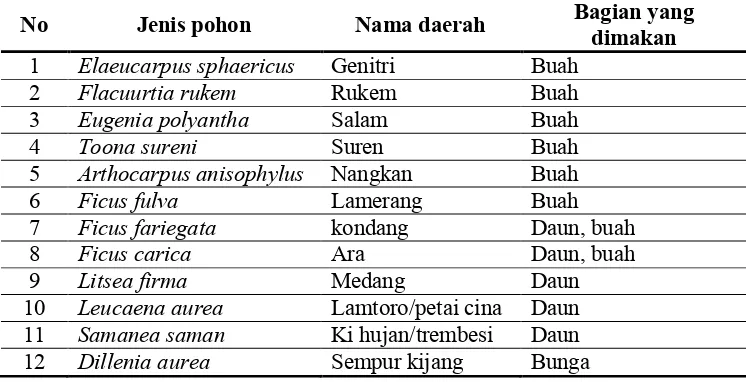

Tabel 2. Jenis tumbuhan pakan siamang di Taman Hutan Raya Wan Abdur Rachman (Andriansyah, 2005).

No Jenis pohon Nama daerah Bagian yang

dimakan

7 Ficus fariegata kondang Daun, buah

8 Ficus carica Ara Daun, buah

9 Litsea firma Medang Daun

10 Leucaena aurea Lamtoro/petai cina Daun

11 Samanea saman Ki hujan/trembesi Daun

12 Dillenia aurea Sempur kijang Bunga

F. Status

Sebanyak 70 persen dari 40 spesies primata yang ada di Indonesia dalam status

terancam punah (Ruswandi, 2007). Tingginya angka konsumsi terhadap primata

di Indonesia terjadi karena sebagian masyarakat masih percaya mitos bahwa kera

dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, salah satunya asma meski

sampai saat ini tidak bisa dibuktikan secara ilmiah (Nursahid, 2011). Dirjen

PHPA tahun 1995 menyebutkan bahwa siamang merupakan salah satu jenis

mamalia langka dan telah dilindungi di wilayah Indonesia sejak jaman kolonial

Belanda melalui Ordonansi dan Peraturan Perlindungan Binatang-Binatang Liar

1931 No. 348 dan No. 266 (Bashari, 1999).

Keberadaan siamang di Indonesia merupakan jenis primata yang dilindungi.

Status dilindungi tersebut berdasarkan Undang-Undang No.5 tahun 1990 dan

yang dilindungi. Salah satu pertimbangan dalam penetapan status dilindungi ini

karena populasi jenis satwa ini telah mengalami penurunan dan keberadaannya di

alam terancam punah. Populasi siamang cenderung tak terdata secara spesifik.

Meskipun tergolong hewan yang dilindungi dengan status terancam punah,

keberadaan primata yang habitatnya bisa ditemui di kawasan Sumatera dan

semenanjung Malaysia (Kristanti dan Naldi, 2012). Ancaman kepunahan itu

terjadi akibat maraknya perburuan liar, perambahan hutan, dan pembukaan

perkebunan sawit. Dampaknya akan terus mempengaruhi menurunnya populasi

siamang (Ardianto, 2008). Gambaran antara tahun 1995−2000, tidak kurang dari 40% habitat hutan rusak akibat pembalakan hutan, kebakaran, penebangan liar,

dan perubahan lahan menjadi area perkebunan dan pertanian. Kebakaran hutan

merupakan penyumbang cukup besar dalam konversi hutan tersebut (WCS-IP,

2000). Hal tersebut merupakan ancaman keberlangsungan keberadaan habitat

siamang. Siamang penting dikonservasi untuk mempertahankan fungsi hutan,

sebab siamang berperan membantu regenerasi hutan dengan cara

mendistribusikan biji-bijian (Pante, 2008).

G. Pemencaran Biji

Pemencaran merupakan salah satu upaya adaptasi tumbuhan untuk

mempertahankan keberadaan jenisnya dari kepunahan. Secara umum pemencaran

tumbuhan dapat dilakukan dengan perantara angin (anemokori), air (hidrokori),

hewan (zookori), dan tumbuhan itu sendiri (autokori). Menurut Polunin (1994),

cara pemencaran yang dilakukan hewan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu

19

melakukan modifikasi sifat atau bentuk agar aktivitas pemencarannya dapat

dilakukan. Pemencaran merupakan suatu aktivitas yang berbeda dengan

perpindahan. Pemencaran hanya berkaitan dengan dari induk dan penyebaran dari

satu tempat ke tempat lain yang baru. Perpindahan menyangkut juga keberhasilan

untuk tumbuh dan menjadi penghuni tetap. Namun istilah pemencaran digunakan

apabila masalah penghunian daerah baru diabaikan, artinya hanya pada proses

perpindahannya saja. Istilah migrasi digunakan bila penekanannya pada

penghunian tempat baru oleh diseminasi/diaspora.

Biji atau buah yang terpencar secara internal oleh hewan pada umumnya memiliki

penampakan yang menarik (berwarna cerah), berair (juicy), organ lembaga atau

bagian vital lainnya terlindungi oleh pembungkus yang tahan hingga tidak rusak

dalam proses pencernaan dan umumnya menjadi pakan hewan. Sifat-sifat ini

dimiliki buah tapoco/ruruhi (Syzygium cormiflorum), sehingga kemungkinan jenis

ini pun dipencarkan hewan. Penampakan buah tapoco/ruruhi yang berwarna

merah hingga ungu tua pada saat masak, dengan rasa masam hingga manis,

merupakan daya tarik bagi hewan untuk memakannya. Penampakan demikian

merupakan ciri-ciri dari tumbuhan yang pemencarannya dilakukan oleh hewan

(Sutarno dan Sudibyo, 1997).

Ekosistem memiliki fungsi yang sangat penting sebagai unsur pembentuk

lingkungan satwa, yang kehadirannya tidak dapat diganti dan harus disesuaikan

dengan batas-batas daya dukung alam untuk terjaminnya keserasian, keselarasan,

dan keseimbangan ekosistem satwa sendiri (Kuncoro, 2004). Biasanya kelelawar

pohon lain yang dianggap aman sehingga biji akan dipencarkan jauh dari pohon

induk dan memiliki kesempatan berkecambah dan tumbuh sangat besar (Suyanto,

2001).

Keturunan yang berkecambah dekat dengan pohon induknya menjadi kurang

resisten terhadap serangan parasit dan lebih mudah terinfeksi karena memiliki

karakteristik DNA mirip dengan pohon induknya. Penjelasan ini disebut Janzen

Connell Hipotesis (Janzen, 1970, 1974, 1981, 1982, 1983; Connel, 1971; Howe

and Westley, 1988; Schupp, 1992, 1993; Dewi, Furubayashi, dan Koganezawa,

2009). Tingkat kelangsungan hidup benih dekat pohon induknya lebih rendah

karena kerusakan spesies atau pengaruh organisme pembusuk, sehingga

keberhasilan regenerasi benih dipengaruhi oleh jarak dari pohon induknya

(Janzen, 1970; Connel, 1971; Clark and Clark, 1984; Dewi dkk., 2009).

Menjauhkan benih dari pohon induk adalah salah satu persyaratan untuk

penyebaran benih di tempat aman (Nakamura, Hayashida, dan Kubono, 2006).

Primata memiliki peran besar dalam ekologi hutan, yaitu sebagai pemencar biji.

Kemampuannya sebagai penyebar biji-bijian, menyebabkan primata mampu

mempengaruhi proses regenerasi hutan dan menyediakan pakan bagi kelompok

vertebrata frugivora (Koeswara, Gusnia, Saadudin, dan Saputro, 2008).

Pemencaran biji secara efektif dapat mengurangi persaingan antara tumbuhan dan

turunannya serta memungkinkan jenis tumbuhan tersebut menyebar ke tempat

baru. Jika tidak ada hewan yang memencarkan biji, maka biji dari tumbuhan

induk akan jatuh dan tumbuh berada di sekitar pohon induk. Keadaan ini akan

21

terhadap faktor lingkungan tergantung spesiesnya. Oleh karena itu pertumbuhan

dan penyebarannya bersifat spasial yang terbatas pada tempat-tempat tertentu dan

jarang tumbuh dalam jumlah besar (Mulyanto, Cahyuningdari, dan Setyawan,

2000). Salah satu keuntungan penyebaran biji melalui kotoran hewan adalah

adanya sifat hewan yang mempunyai mobilitas berpindah tempat yang tinggi,

sehingga satwa liar dapat makan di suatu tempat dan membuang kotorannya yang

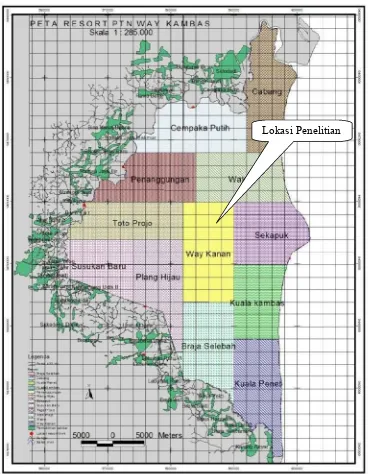

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2012 di Resort Way Kanan

Taman Nasional Way Kambas yang terletak di wilayah administratif Kabupaten

Lampung Timur Propinsi Lampung.

B. Alat dan Objek Penelitian

Alat yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah binokuler Bushnell 10-70x70

Zoom 58m/1000MAT-10x, kamera Nikon D3100 lensa 18-55 mm, Global

Position System(GPS) Garmin 60 CsX,tally sheet, komputer dilengkapi software

ArcView GIS 3.3, kantong plastik, bak air, saringan (3mm, 5mm), sarung tangan,

kertas label, alat tulis, dan toples kecil. Bahan sebagai objek dalam penelitian ini

adalah kelompok siamang beserta kotorannya, dan vegetasi hutan di Taman

Nasional Way Kambas.

C. Batasan Penelitian

Batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Siamang yang diamati adalah satu kelompok yang berada sekitar Resort Way

23

2. Data yang diambil dalam penelitian ini meliputi jenis-jenis biji yang

dipencarkan, cara dan jarak pemencaran biji, serta aktivitas defekasi.

a. Jenis tumbuhan pakan yang bijinya dipencarkan adalah sumber makanan

yang dikonsumsi oleh siamang berupa buah yang berbiji.

b. Cara pemencaran biji adalah cara biji jatuh ke tanah setelah dikonsumsi oleh

siamang yaitu secara endozoochory atau non-endozoochory.

c. Jarak pemencaran biji adalah jarak biji yang ditemukan dalam kotoran

siamang dari pohon asalnya.

d. Perilaku defekasi adalah perilaku siamang saat membuang kotorannya.

D. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan meliputi jenis

tumbuhan pakan yang bijinya dipencarkan oleh siamang, cara pemencaran biji,

jarak pemencaran biji, dan perilaku defekasi siamang.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang dikumpulkan meliputi data keadaan umum lokasi penelitian

seperti peta lokasi penelitian dan data umum tentang siamang, serta literatur

penunjang lainnya sebagai bahan referensi yang di dapat dari Balai Taman

Gambar 3. Peta lokasi Resort Way Kanan TNWK (Dipa BTNWK, 2012).

E. Metode dan Cara Kerja

Orientasi lapangan dilakukan selama 3 hari dengan tujuan untuk mengenal areal

penelitian, kondisi lapangan, menemukan lokasi keberadaan siamang, dan

25

Pengumpulan data primer di lapangan dilakukan dengan menggunakan metode

penjelajahan dan metode analisis kotoran.

1. Metode Penjelajahan

Penggunaan metode penjelajahan dilakukan dengan mengikuti aktivitas harian

siamang, dimulai pada pagi hari ketika siamang bangun tidur hingga sore hari

ketika siamang telah berada di pohon tidurnya kembali dan dipastikan tidak akan

berpindah. Aktivitas harian siamang yang diamati yaitu berupa aktivitas makan

dan aktivitas defekasi.

a. Aktivitas Makan

Pengamatan dilakukan terhadap jenis tumbuhan pakan yang buahnya teramati

dikonsumsi oleh siamang kemudian dicatat dan diamati jenis serta ciri

penampakan buah tersebut sehingga diperoleh data jenis tumbuhan pakan yang

bijinya dipencarkan. Buah yang dikonsumsi tersebut dikoleksi untuk digunakan

pada saat analisis kotoran. Perilaku makan siamang ketika mengkonsumsi buah

juga diamati dengan melihat apakah biji dari buah tersebut ditelan atau dibuang

serta mengidentifikasi sisa pakan siamang sehingga diperoleh data cara

pemencaran biji. Titik lokasi pohon pakan diidentifikasi untuk menentukan jarak

pemencaran biji.

b. Aktivitas Defekasi

Pengamatan dilakukan dengan mencatat dan mengamati waktu defekasi, perilaku

defekasi, dan mengambil kotoran siamang untuk analisis kotoran. Kotoran yang

diambil adalah kotoran yang masih baru atau fresh, tidak hancur atau utuh, dan

teramati secara langsung ketika dibuang oleh siamang. Titik lokasi ditemukan

ߑsampel biji × 100 %

ߑtotal jumlah biji dalam sampel 2. Metode Analisis Kotoran

Analisis kotoran dilakukan untuk mengetahui komposisi kotoran siamang.

Kotoran diencerkan kemudian dilakukan penyaringan sebanyak 2 kali dengan

saringan yang memiliki ukuran berbeda (3 mm; 5 mm) (Mealey, 1975; Dewi dkk.,

2009). Hasil penyaringan dicatat jenis dan jumlah komposisi kotoran tersebut.

Jika terdapat biji selanjutnya akan diidentifikasi jenis dan jumlahnya. Data

komposisi kotoran yang terdapat biji kemudian dicocokkan dengan data hasil

pengamatan aktivitas makan sehingga data mengenai jenis tumbuhan pakan, cara,

dan jarak pemencaran biji yang dilakukan oleh siamang dapat diketahui.

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan metode studi kepustakaan dan

menganalisis data penunjang sebagai bahan referensi yang mendukung topik

penelitian.

F. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini meliputi analisis kotoran dan analisis deskriptif.

1. Analisis Kotoran

Keberadaan biji di dalam kotoran dianalisis menggunakan konsep Present and

Absent dan Percentage of Occurrences (Kunz and Parson, 2009). Biji yang

ditemukan pada kotoran disajikan dalam tabel. Indeks keberadaan biji dihitung

menggunakan rumus berikut.

Frequency of Occurrence: Focᵪ ꞊

27

ߑbiji yang ditemukan di sampel ߑsampel

Rata-rata temuan biji dalam kotoran꞊

2. Analisis Deskriptif

Data pemencaran biji dan perilaku defekasi siamang yang diperoleh melalui

metode penjelajahan dan analisis kotoran, selanjutnya ditabulasikan dan diuraikan

A. Hasil Penelitian

1. Jenis Tumbuhan Pakan yang Bijinya Dipencarkan

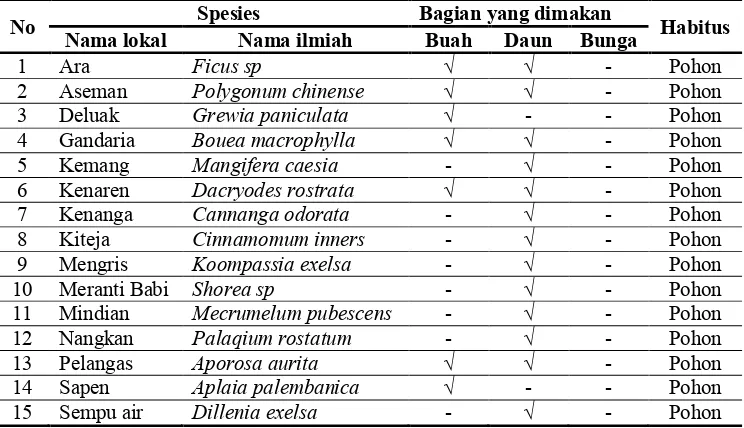

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap aktivitas makan siamang, diperoleh 15

jenis tumbuhan yang menjadi pakan siamang (Tabel 3).

Tabel 3. Jenis tumbuhan pakan siamang pada bulan Agustus 2012 di Resort Way Kanan TNWK.

No Spesies Bagian yang dimakan Habitus

Nama lokal Nama ilmiah Buah Daun Bunga

1 Ara Ficus sp √ √ - Pohon

2 Aseman Polygonum chinense √ √ - Pohon

3 Deluak Grewia paniculata √ - - Pohon

4 Gandaria Bouea macrophylla √ √ - Pohon

5 Kemang Mangifera caesia - √ - Pohon

6 Kenaren Dacryodes rostrata √ √ - Pohon

7 Kenanga Cannanga odorata - √ - Pohon

8 Kiteja Cinnamomum inners - √ - Pohon

9 Mengris Koompassia exelsa - √ - Pohon

10 Meranti Babi Shorea sp - √ - Pohon

11 Mindian Mecrumelum pubescens - √ - Pohon

12 Nangkan Palaqium rostatum - √ - Pohon

13 Pelangas Aporosa aurita √ √ - Pohon

14 Sapen Aplaia palembanica √ - - Pohon

15 Sempu air Dillenia exelsa - √ - Pohon

Tabel 3 memberikan informasi bahwa terdapat 15 spesies tumbuhan pakan

siamang dengan 7 spesies dikonsumsi buahnya dan 8 spesies dikonsumsi

39

pakan yang dikonsumsi buah serta daunnya yaitu jenis aseman (Polygonum

chinense), ara (Ficus sp), kenaren (Dacryodes rostrata), gandaria (Bouea

macrophylla), dan pelangas (Aporosa aurita).

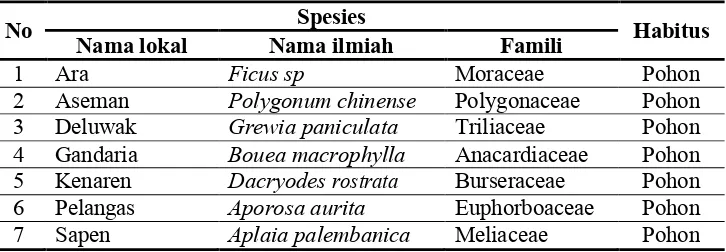

Hasil pengamatan terhadap aktivitas defekasi, dikoleksi sekitar 37 sampel kotoran

siamang. Pada sampel kotoran tersebut ditemukan biji dari buah yang menjadi

pakan siamang dalam keadaan utuh sehingga biji tersebut dapat diidentifikasi

jenisnya. Biji-biji tersebut menggambarkan jenis-jenis biji dari buah yang

dipencarkan oleh siamang (Tabel 4).

Tabel 4. Jenis tumbuhan pakan yang biji buahnya dipencarkan oleh siamang pada bulan Agustus 2012 di Resort Way Kanan TNWK.

No Spesies Habitus

Nama lokal Nama ilmiah Famili

1 Ara Ficus sp Moraceae Pohon

2 Aseman Polygonum chinense Polygonaceae Pohon

3 Deluwak Grewia paniculata Triliaceae Pohon

4 Gandaria Bouea macrophylla Anacardiaceae Pohon

5 Kenaren Dacryodes rostrata Burseraceae Pohon

6 Pelangas Aporosa aurita Euphorboaceae Pohon

7 Sapen Aplaia palembanica Meliaceae Pohon

Buah yang bijinya dipencarkan oleh siamang memiliki ciri-ciri penampakan

sebagai berikut.

a) Ara

Ara memiliki nama ilmiah Ficus sp yang termasuk dalam famili Moraceae. Buah

yang telah masak berwarna orange dan memiliki rasa yang sedikit asam. Buah

ara memiliki ukuran panjang sekitar 15−20 mm dan lebar sekitar 10 mm,

sedangkan bijinya memiliki ukuran panjang dan lebar sekitar 1−2 mm (Gambar

Gambar 4. Bentuk buah ara asli (kiri), biji buah ara yang ditemukan dalam kotoran siamang (kanan) pada bulan Agustus 2012 di Resort Way Kanan TNWK.

b) Aseman

Aseman memiliki nama ilmiah Polygonum chinenseyang termasuk dalam famili

Polygonaceae. Buah yang telah masak berwarna cokelat dan memiliki rasa asam

dan sedikit manis. Buah aseman memiliki ukuran panjang sekitar 25 mm dan

lebar 20 mm, sedangkan bijinya memiliki ukuran panjang sekitar 15 mm dan lebar

10 mm (Gambar 5).

41

c) Deluak

Deluak memiliki nama ilmiah Grewia paniculata termasuk dalam famili

Triliaceae. Buah yang telah masak berwarna hijau dan memiliki rasa yang sedikit

sepah. Buah deluak memiliki ukuran panjang dan lebar sekitar 10−15 mm,

sedangkan bijinya memiliki ukuran panjang sekitar 8−10 mm dan lebar sekitar

5−6 mm (Gambar 6).

Gambar 6. Bentuk buah deluak asli (kiri), biji buah deluak yang ditemukan dalam kotoran siamang (kanan) pada bulan Agustus 2012 di Resort Way Kanan TNWK.

d) Gandaria

Gandaria memiliki nama ilmiah Bouea macrophylla yang termasuk dalam famili

Anacardiaceae. Buah yang telah masak berwarna kuning hingga jingga dan

memiliki rasa yang agak masam hingga manis serta sedikit bau. Buah gandaria

memiliki ukuran diameter sekitar 25−50 mm. Bijinya memiliki ukuran panjang

Gambar 7. Bentuk buah gandaria asli (kanan), biji buah gandaria yang ditemukan dalam kotoran siamang (kiri) pada bulan Agustus 2012 di Resort Way Kanan TNWK.

e) Kenaren

Kenaren memiliki nama ilmiah Dacryodes rostrata yang termasuk dalam famili

Burseraceae. Buah yang telah masak berwarna ungu dan memiliki rasa sedikit

manis. Buah kenaren memiliki ukuran panjang sekitar 40 mm dan lebar sekitar

20 mm, sedangkan bijinya memiliki ukuran panjang sekitar 30 mm dan lebar

sekitar 15 mm (Gambar 8).

43

f) Pelangas

Pelangas memiliki nama ilmiah Aporosa aurita yang termasuk dalam famili

Euphorbiaceae. Buah yang telah masak akan berwarna kuning kemerahan dan

memiliki rasa yang sedikit manis. Buah pelangas memiliki ukuran panjang sekitar

20 mm dan lebar sekitar 15 mm, sedangkan bijinya memiliki ukuran panjang

sekitar 15 mm dan lebar sekitar 5−7 mm (Gambar 9).

Gambar 9. Bentuk buah pelangas asli (kiri), biji buah pelangas yang ditemukan dalam kotoran siamang (kanan) pada bulan Agustus 2012 di Resort Way Kanan TNWK.

g) Sapen

Sapen memiliki nama ilmiah Aplaia palembanica yang termasuk dalam famili

Meliaceae. Buah yang telah masak akan berwarna kemerahan dan memiliki rasa

sedikit manis. Buah sapen memiliki ukuran panjang sekitar 10 mm dan lebar

sekitar 8 mm, sedangkan bijinya memiliki ukuran panjang sekitar 8 mm dan lebar

Gambar 10. Bentuk buah sapen asli (kiri), biji buah sapen yang ditemukan dalam kotoran siamang (kanan) pada bulan Agustus 2012 di Resort Way Kanan TNWK.

2. Cara Pemencaran Biji

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa cara pemencaran terhadap 7

jenis biji dari buah yang dikonsumsi oleh siamang dikategorikan menjadi dua

yaitu sebagai berikut.

a. 7 spesies dikonsumsi buahnya melalui proses endozoochory dan biji dibuang

lewat kotoran dalam keadaan utuh atau tidak hancur.

b. 1 dari 7 spesies yang dikonsumsi buahnya dan melalui proses endozoochory,

juga ditemukan bijinya tidak ditelan melainkan dibuang. Spesies tersebut yaitu

kenaren (Dacryodes rostrata).

Pada saat pengamatan di lapangan, ditemukan biji buah kenaren (Dacryodes

rostrata) yang dijatuhkan siamang setelah dikonsumsi. Pada hari yang sama

ditemukan juga kotoran siamang yang di dalamnya terdapat biji buah kenaren

45

Gambar 11. Buah kenaren yang jatuh setelah dimakan siamang (kiri), biji buah kenaren yang ditemukan dalam kotoran siamang (kanan) pada bulan Agustus 2012 di Resort Way Kanan TNWK.

3. Jarak Pemencaran Biji

Jarak pemencaran biji yang dilakukan oleh siamang diperoleh dengan mengetahui

titik pohon asal atau pohon induk yang buahnya dimakan oleh siamang dan

mengetahui titik lokasi ditemukan kotoran yang terdapat biji dari buah tersebut

setelah kotoran siamang dianalisis (Lampiran 1). Jarak pemencaran biji yang

dilakukan siamang berdasarkan hasil pengamatan di lapangan cukup bervariasi.

Jarak minimum pemencaran biji yang dilakukan siamang yaitu 0 meter. Jarak

maksimum pemencaran biji yang dapat dilakukan siamang yaitu 385 meter. Biji

akan jauh terpencar karena terbawa oleh pergerakan siamang ketika masih dalam

percernaan.

4. Perilaku Defekasi

a. Karakteristik Kotoran

Kotoran siamang sebelum jatuh ke tanah berbentuk oval memanjang dengan

biasanya berwarna kuning tua atau cokelat tergantung dari makanan yang

dikonsumsi (Gambar 12).

Gambar 12. Warna dan bentuk kotoran siamang setelah jatuh di tanah pada bulan Agustus 2012 di Resort Way Kanan TNWK.

Kotoran yang jatuh biasanya hancur karena tersangkut cabang, ranting, dan daun,

namun terdapat juga kotoran yang ditemukan utuh tetapi bentuknya telah berubah

karena terbentur tanah. Selain itu kotoran yang ditemukan terkadang lembek dan

ada yang sedikit keras.

b. Komposisi dan Kehadiran Biji Pada Kotoran

Berdasarkan analisis terhadap sampel kotoran siamang yang ditemukan di

lapangan, komposisi kotoran siamang yaitu berupa biji dan daun. Semua biji yang

ditemukan pada kotoran siamang dalam keadaan utuh atau tidak hancur serta

memiliki jumlah yang bervariasi. Sementara itu, daun yang ditemukan pada

kotoran dalam keadaan telah hancur. Semua kotoran yang ditemukan terdapat

daun, akan tetapi tidak semua kotoran tersebut terdapat biji di dalamnya. Berikut

47

Tabel 5. Komposisi kotoran siamang persampel kotoran pada bulan Agustus 2012 di Resort Way Kanan TNWK.

Kotoran

ke-Komposisi

kotoran Jenis spesies dan jumlah biji perspesies

Jumlah

17 Biji, daun Aseman (15) Deluak (6) Gandaria (2) - 23 18 Biji, daun Aseman (5) Deluak (2) Pelangas (2) Sapen (6) 15 19 Biji, daun Deluak (1) Pelangas (6) Sapen (4) - 11

20 Daun - - - - 0 * Buah Aratidak diinformasikan jumlah bijinya.

c. Aktivitas Defekasi

Pola perilaku defekasi yang dilakukan oleh siamang setiap harinya sama yaitu

setelah bangun tidur dan setelah mengkonsumsi makanan (buah) dalam jumlah

terancam. Aktivitas makan biasanya akan diselingi dengan istirahat sesaat dan

selanjutnya makan kembali. Pada waktu istirahat inilah umumnya siamang

melakukan aktivitas defekasi. Setelah mengkonsumsi buah dalam jumlah besar,

siamang akan istirahat sejenak untuk membuang kotoran. Posisi tajuk yang

digunakan untuk membuang kotoran tergantung dari tajuk tempat siamang makan.

Posisi tubuh siamang ketika membuang kotoran akan bergelantung dengan dua

tangan, sedangkan kedua kakinya akan bertumpu atau berpegangan pada cabang

atau ranting dengan posisi agak terbuka ke kanan dan ke kiri selanjutnya akan

membuang kotoran. Selain membuang kotoran ketika istirahat juga ditemukan

aktivitas defekasi ketika siamang bergerak atau berpindah ke pohon lain.

Umumnya aktivitas defekasi ini dilakukan ketika siamang berpindah pohon

dengan cara berjalan atau dengan cara bergantung. Tidak ditemukan siamang

yang membuang kotoran ketika berpindah dengan cara melompat. Sehari

umumnya siamang dapat melakukan aktivitas membuang kotoran antara 3−6 kali.

Sekali membuang kotoran biasanya terdapat 2−3 bagian kotoran yang

dikeluarkan.

Lokasi yang dijadikan oleh siamang untuk membuang kotoran juga bervariasi.

Siamang biasanya akan membuang kotoran di pohon pakan dan pohon tidur

sehingga ditemukan beberapa kotoran siamang yang menumpuk pada satu lokasi.

Selain itu, lokasi ini juga tidak menentu ketika siamang membuang kotoran pada

49

B. Pembahasan

1. Jenis Tumbuhan Pakan yang Bijinya Dipencarkan

Ketersediaan buah di lokasi penelitian tidak terlalu melimpah karena bertepatan

dengan musim kemarau. Buah sapen (Aplaia palembanica), buah aseman

(Polygonum chinense), buah ara (Ficus sp) dan buah deluak (Grewia paniculata)

merupakan jenis yang melimpah. Jenis buah gandaria (Bouea macrophylla), buah

pelangas (Aporosa aurita), dan kenaren (Dacryodes rostrata) tidak tertalu

melimpah. Menurut Harianto (1988), struktur hutan tropika dataran rendah di

TNWK dibagi menjadi 3 strata yaitu strata A (≥ 41 m), strata B (21−40 m), dan

strata C (≤ 20 m). Pohon yang mendominasi habitat siamang di Way Kambas

adalah Shorea sp, Dacryodes rostrata, Ficus sp, Hopea sp, Blumeodendron sp,

danDillenia excelsa.

Biji atau buah yang terpencar secara internal oleh hewan pada umumnya memiliki

penampakan yang menarik (berwarna cerah), berair (juicy), organ lembaga atau

bagian vital lainnya terlindungi oleh pembungkus yang tahan hingga tidak rusak

dalam proses pencernaan, dan umumnya menjadi pakan hewan (Mudiana, 2005).

Buah-buah yang dikonsumsi siamang memiliki warna yang menarik bagi satwa

pemakan dan memiliki rasa yang cukup enak, manis, asam, dan sepah.

Siamang memiliki ukuran tubuh yang cukup besar dibandingkan primata lain dan

burung-burung pemakan buah memungkinkan siamang dapat mengkonsumsi

buah dengan ukuran yang cukup besar dan beragam. Menurut Wrangham,

Chapman, dan Chapman (1994), satwa frugivorous dengan ukuran tubuh yang

pemencaran untuk beberapa jenis tumbuhan tertentu yang mempunyai ukuran biji

yang besar seperti tumbuhan Cola lizaeyang termasuk dalam famili Sterculiaceae

yang terdapat di Gabon yang memiliki ukuran biji sangat besar yaitu 35 mm

sehingga membutuhkan gorila dataran rendah dalam pemencaran bijinya

2. Cara Pemencaran Biji

Berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat 7 jenis pakan berupa buah yang

dikonsumsi oleh siamang secara endozoochory atau melalui proses pencernaan.

Jumlah 7 pakan berupa buah tersebut, biji yang dikeluarkan bersama kotoran

semua dalam kondisi utuh atau tidak hancur. Hal ini cukup penting bagi proses

pemencaran biji karena biji dari buah yang dikonsumsi tersebut akan terbawa oleh

aktivitas pergerakan siamang selama proses pencernaan dalam tubuh siamang

berlangsung. Proses ini menunjukkan bahwa biji tersebut tidak dibuang secara

langsung di sekitar pohon induk. Pada kasus kedua yaitu terdapat 1 dari 7 buah

tersebut ternyata ditemukan juga tidak melalui proses endozoochory atau biji

tersebut tidak ditelan melainkan langsung dibuang. Buah tersebut yaitu kenaren

(Dacryodes rostrata). Pada saat penelitian ditemukan beberapa biji dari buah

kenaren (Dacryodes rostrata) di sekitar pohon induk yang dibuang atau tidak

ditelan oleh siamang setelah dikonsumsi. Namun, di sekitar lokasi pohon induk

tersebut juga ditemukan kotoran siamang dan setelah diidentifikasi di dalam

kotoran tersebut terdapat biji dari buah kenaren (Dacryodes rostrata). Buah

kenaren (Dacryodes rostrata) memiliki daging buah yang cukup tebal dan ukuran

yang cukup besar yaitu panjang ± 40 mm dan lebar ± 20 mm, sedangkan bijinya

memiliki ukuran panjang ± 30 mm dan lebar ± 15 mm. Daging buah yang tebal

51

mengkonsumsi dan menelan beberapa buah tersebut untuk memenuhi kebutuhan

jumlah pakan hariannya sehingga beberapa buah yang dikonsumsi tidak ditelan

dan dibuang ke tanah. Namun, hal ini belum dapat dijadikan analisis yang tepat

karena belum ada penelitian yang mendalam tentang kasus tersebut.

Berdasarkan penelitian Rusmanto (2001) di Taman Nasional Bukit Barisan

Selatan, menunjukkan pola pemencaran biji dari 43 spesies tumbuhan pakan

siamang yang dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Terdapat 4 spesies (9,3%) dikonsumsi buahnya, tetapi biji tidak ditelan atau

tidak melewati proses digesti. Biji dibuang ke tanah di sekitar pohon induk.

2. Terdapat 1 spesies (2,3%) dikonsumsi buahnya dan biji melewati proses

digesti, tetapi biji ditemukan dalam keadaan hancur dalam kotoran yang

dibuang.

3. Terdapat 38 spesies (88,4%) dikonsumsi buahnya dan melewati proses digesti,

biji ditemukan dalam keadaan utuh dalam kotoran yang dibuang.

Famili Hylobatidae memiliki susunan gigi sama seperti famili Cercopithecidae

yaitu 2/2, 1/1, 2/2, 3/3 = 32, memiliki gigi geraham dan gigi taring yang menonjol

(Vaughan et al., 1999). Owa Jawa (H. moloch), mempunyai susunan gigi 2 1 2 3

/ 2 1 2 3 = 32. Owa Jawa memiliki gigi seri kecil dan sedikit ke depan, sehingga

memudahkan untuk menggigit dan memotong makanan. Gigi taring panjang dan

berbentuk seperti pedang yang berfungsi untuk menggigit dan mengupas

makanan. Gigi geraham atas dan bawah digunakan untuk mengunyah makanan

(Napier & Napier (1967). Siamang memiliki susunan gigi 2/2, 1/1, 2/2, 3/3 = 32

mengunyah buah yang dimakannya, namun belum cukup literatur untuk

menjelaskan hubungan susunan gigi dengan kondisi biji pada kotoran mengapa

masih utuh atau tidak hancur. Menurut Andy (2010), buah memiliki biji yang

dilapisi kulit ari (epidermis) yang terlindung oleh kulit tanduk yang keras. Biji

yang ditemukan dalam kotoran siamang memiliki kulit biji yang keras. Hal ini

diduga menyebabkan biji tidak hancur oleh gigi geraham siamang.

Siamang memiliki sistem pencernaan yang dapat mencerna kulit dan daging buah.

Buah yang dimakan dipilih buah yang matang, setelah masuk ke lambung kulitnya

tercerna sedang bijinya yang tidak tercerna dikeluarkan melalui kotoran (Setia,

2003). Kelompok primata frugivora memiliki lambung yang relatif sederhana dan

dinding yang licin diikuti oleh saluran usus kecil yang pendek dan memiliki

sekum yang menyokong mikrobakteri memecahkan bahan makanan dari tanaman

(NRC, 2003). Primata pemakan tumbuhan memiliki adaptasi saluran pencernaan

yaitu spesialisasi anatomi pada lambung, sekum, dan usus besar. Primata

umumnya memiliki sekum dan kolon yang relatif tidak besar. Sistem pencernaan

ini beradaptasi sejajar dengan pemilihan pakan. Banyak primata yang telah

beradaptasi sistem pencernaannya sehingga sistem ini terdiri dari lambung,

sekum, dan atau kolon (Tunquist dan Hong, 1995). Berdasarkan literatur tersebut

diduga bahwa sistem pencernaan siamang yang sederhana tersebut menyebabkan

biji tidak hancur selama proses pencernaan berlangsung.

Pola pemencaran secara endozoochory (melalui proses pencernaan) menyebabkan

biji membutuhkan waktu cukup lama untuk jatuh ke tanah dan memungkinkan

53

teritori siamang melalui pergerakannya. Sebaliknya pola pemencaran tanpa

melalui proses endozoochory menyebabkan biji jatuh langsung di bawah pohon

induk. Pola konsumsi buah dan sistem pencernaan yang dilakukan siamang

tersebut membuktikan bahwa siamang mampu berperan sebagai agen pemencar

biji utama (first seed dispersal) pada habitatnya. Pemencaran biji ini terlihat

ketika siamang dapat menjauhkan biji tersebut dari pohon induknya.

3. Jarak Pemencaran Biji

Siamang memiliki pola pemencaran biji secara endozoochory yang

memungkinkan biji tersebar pada wilayah teritori melalui pergerakan hariannya.

Kebutuhan siamang akan buah-buahan sangat mempengaruhi aktivitas pergerakan

hariannya. Jika ketersediaan buah melimpah siamang tidak terlalu aktif bergerak

ke seluruh wilayah teritorinya, pergerakan hanya dilakukan di sekitar sumber

pakan. Sebaliknya ketika persediaan buah menipis, siamang akan aktif bergerak

ke wilayah teritorinya untuk mencari buah-buahan. Pergerakan ini menyebabkan

siamang secara tidak langsung menyebarkan biji yang ada dalam sistem

pencernaannya melalui kotoran yang dibuang pada wilayah teritori. Menurut

Harianto (1988), rata-rata jarak perjalanan siamang di TNWK setiap harinya yaitu

0,65 km. Menurut Nurcahyo (1999), siamang di TNBBS memiliki jarak jelajah

sekitar 0,67 km. Jarak tersebut memungkinkan siamang melakukan pemencaran

biji sejauh 385 m dari pohon induknya.

Pada lokasi penelitian di Resort Way Kanan Taman Nasional Way Kambas,

diketahui terdapat cukup banyak kelompok siamang yaitu sekitar 6 kelompok

luas. Pada saat penelitian

terjadi perkelahian untuk

Luas lokasi penelitian yang

diamati yaitu ± 9 hektar.

perbedaan jarak pemencaran

Taman Nasional Bukit Barisa

Setiap biji yang dipencarkan ole

Berdasarkan hasil penelitian

pohon induk dan beberapa kotoran ditemukan jauh dari p

Hal ini menunjukkan bahwa

penelitian sering terjadi perjumpaan dengan kelompok

untuk memperebutkan daerah kekuasaan serta sumber

penelitian yang merupakan homerange dari kelompok siamang

9 hektar. Hal ini diduga menjadi faktor yang menyebabkan

pemencaran dibandingkan hasil penelitian yang dilakukan

ional Bukit Barisan Selatan.

dipencarkan oleh siamang memiliki distribusi yang berbeda

elitian, kotoran siamang lebih banyak ditemukan

n beberapa kotoran ditemukan jauh dari pohon induk (Gambar 13).

menunjukkan bahwa sebagian besar biji terdistribusi dekat dengan

Distribusi kotoran siamang dan jarak pemencaran biji dilihat pohon induk (pembagian berdasarkan kelas jarak 10 meter) bulan Agustus 2012 di Resort Way Kanan TNWK.

90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 350

ditemukan jauh dari pohon induk (Gambar 13).

dekat dengan pohon

Biji yang masih ada dalam organ pencernaan siamang dapat terpencar jauh dari

pohon induk akibat pergerakan siamang (Gambar 14 dan Gambar 15). Menurut

Mulyanto, Cahyuningdari, dan Setyawan (2000), pemencaran biji secara efektif

dapat mengurangi persaingan antara tumbuhan dan turunannya serta

memungkinkan jenis tumbuhan tersebut menyebar ke tempat baru. Jika tidak ada

hewan yang memencarkan biji, maka biji dari tumbuhan induk akan jatuh dan

tumbuh di sekitar pohon induk. Keadaan ini akan menambah persaingan untuk

mendapatkan hara di sekitarnya. Menurut Janzen (1970); Dewi dkk., (2009),

keberhasilan benih untuk tumbuh kembali dibatasi oleh jarak dari pohon

induknya. Tingkat kelangsungan hidup benih yang dekat pohon induk lebih

rendah dan kurang resisten terhadap serangan parasit serta lebih mudah terinfeksi

karena memiliki karakteristik DNA yang mirip dengan pohon induknya.

Kondisi biji setelah dipencarkan oleh siamang secara endozoochoryakan tumbuh

berkecambah ataupun mati sangat tergantung oleh beberapa hal. Faktor agen

pemencar biji sekunder (secondary seed dispersal) dan predator biji sangat

berpengaruh. Hasil penelitian Rusmanto (2001) tentang pemencaran biji oleh

siamang di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, dari 7 spesies sampel untuk

tes perkecambahan hanya 1 yang mengalami perkecambahan yaitu biji dari

spesies Polyalthia leterifolia, sedangkan 6 spesies lainnya tidak berkecambah.

Selama pengamatan dalam kontrol 2 minggu, 6 spesies tersebut sudah mulai

rusak atau menghilang yang disebabkan oleh predator biji (hewan pengerat seperti

tupai tanah) atau agen pemencar biji sekunder (dung beetle). Andresen (1999)

menjelaskan bahwa agen pemencar biji sekunder (dung beetle) sangat efisien

58

menjauhi pohon induk dan juga berfungsi menurunkan tingkat pengelompokkan

biji pada saat defekasi serta mengurangi tingkat predasi biji oleh hewan pengerat.

Peran vital lainnya adalah sebagai agen penyebar biji tumbuhan dengan jalan

membenamkan biji yang terdapat pada kotoran hewan ke dalam tanah (seed bank)

sehingga mendukung terjadinya perkecambahan biji (Andresen, 2001). Kumbang

kotoran berperan dalam menjaga penyebaran sehingga turut menjaga kemampuan

regenerasi hutan (Estrada et al., 1999). Kumbang kotoran (dung beetle) mampu

memencarkan biji dari tempat biji tersebut didesposisikan oleh siamang ke tempat

lainnya (Rusmanto, 2001). Jenis kumbang Canthon fulgidus dan C. luteicollis

termasuk dalam famili Scarabaeidae, mampu memindahkan biji hingga jarak 188

± 57 cm dan 82 ± 47 cm (Forget, 1992).

Hasil penelitian ditemukan 2 (dua) ekor kumbang kotoran jenis Onthophagus sp1

dengan warna yang berbeda, satu berwarna hitam dan satu berwarna cokelat.

Kumbang ini ditemukan pada kotoran siamang pada saat analisis kotoran.

Kumbang kotoran jenis Onthophagus sp1 adalah jenis kumbang kotoran yang

memiliki bentuk badan bulat, punggung sayap beruas, bagian dada mulus agak

besar, dan berwarna cokelat sampai hitam (LIPI, 2011).

Selain itu, habitat tempat biji didesposisikan dan faktor dari spesies tumbuhan itu

sendiri seperti kerasnya kulit biji yang menyebabkan biji sukar berkecambah juga

berpengaruh. Apabila biji didesposisikan pada kondisi lingkungan yang cocok,

tentunya biji dapat berkecambah (Graham et al., 1995). Oleh karena itu,

diperlukan penelitian lebih mendalam untuk mengetahui nasib biji tersebut setelah