STUDI META-ANALISIS EFEK SENYAWA METABOLIT

SEKUNDER TANIN TERHADAP KUALITAS SILASE

SKRIPSI

TEKAD URIP PAMBUDI SUJARNOKO

DEPARTEMEN ILMU NUTRISI TEKNOLOGI PAKAN FAKULTAS PETERNAKAN

RINGKASAN

Tekad Urip Pambudi Sujarnoko. D24080393. Studi Meta-Analisis Efek Senyawa Metabolit Sekunder Tanin Terhadap Kualitas Silase. Skripsi. Departemen Ilmu Nutrisi Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor.

Pembimbing Utama : Dr. Anuraga Jayanegara, S.Pt.,M.Sc. Pembimbing Anggota : Ir. Asep Tata Permana, M.Sc.

Hijauan merupakan bahan pakan yang sangat penting bagi ternak ruminansia, namun di Indonesia keberadaan dan kualitas hijauan tidak menentu. Pembuatan silase merupakan salah satu cara yang diharapkan dapat menjaga kualitas dan kuantitas hijauan sepanjang tahun, tetapi di dalam pembuatan silase terjadi proses pembusukan oleh beberapa bakteri pembusuk. Bakteri tersebut berperan dalam proses degradasi dan proses deaminasi protein. Tanin merupakan senyawa metabolit sekunder yang mampu mengikat protein, sehingga proses hidrolisis protein oleh enzim protease berkurang. Tanin juga berperan sebagai anti-bakteri, jamur, dan cendawan. Mikroba–mikroba tersebut sangat berpengaruh terhadap kualitas silase, namun saat ini terdapat perbedaan pendapat dari beberapa peneliti mengenai pengaruh tanin terhadap kualitas silase, sehingga perlu dilakukan penelitian menganai jumlah pengaruh level pemberian tanin terhadap kualitas silase. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam menjawab perbedaan pendapat tersebut adalah teknik meta-analisis. Harapan penulis dengan mengunakan teknik meta-analisis dapat menjawab pertanyaan mengenai fungsi tanin terhadap kualitas silase, dan menemukan nilai kuantitatif pengaruh tanin terhadap kualitas silase.

Penelitian ini menggunakan teknik meta-analisis untuk mengintegrasikan 136 data dari tujuh belas jurnal yang mengandung informasi kadar tanin dan kualitas silase. Teknik meta-analisis diawali dengan pengumpulan data dari beberapa publikasi ilmiah yang mengandung data kadar tanin dan kualitas silase. Selanjutnya data tersebut ditabulasi dengan bantuan microsoft excel, dalam proses tabulasi ini satuan dari setiap data disamakan, setelah itu data ditabulasi dan dianalisis menggunakan SAS versi 9.1.

Hasil meta-analisis pengaruh level tanin terhadap kualitas silase menunjukkan bahwa terjadi penurunan deaminasi protein dan pembusukan silase.. Penurunan proses deaminasi dapat dimodelkan sebagai berikut: Y = 75,4 – 0,636X dengan Y sebagai jumlah amonia (mM) dan X adalah level tanin (mg/g). Sedangkan model penurunan jumlah asam butirat dapat diamati sebagai berikut : Y = 6,9 – 0,123 X, dengan Y adalah jumlah butirat (mM) dan X adalah jumlah tanin yang ada pada silase (mg/g). Namun untuk variabel kualitas silase lainnya seperti pH, asam laktat, asam asetat, asam propionat, dan asam butirat, keberadaan tanin tidak berpengaruh nyata terhadap nilai variabel – variabel tersebut. Pengaruh tanin pada kualitas nutrisi silase juga tidak signifikan, hal ini dapat dilihat pada kandungan CP, ADF, dan NDF yang tidak berbeda antara silase yang mengandung tanin dan tidak mengandung tanin. Namun untuk ADICP terdapat indikasi penurunan jumlah dengan adanya tanin di dalam silase (0,05 < P < 0,1). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tanin tidak meningkatkan kualitas silase, namun tanin mampu menjaga kualitas silase dari proses de-aminasi dan pembusukan yang terlalu tinggi.

ABSTRACT

Meta-Analisis of The Efect of Tannin as Plant Secondary Compound on Silage Quality

T.U.P. Sujarnoko, A. Jayanegara and A. T. Permana

Silage is a technique for preserving forage quality and quantity through the action of decreasing pH. However, during ensilage process some nutrition especially protein decrease due to the growth of spoilage bacteria such as Clostridium sp., Escherichia coli, and Listeria monocytogenes. Tannin is an anti-nutritional factor that binds protein and potentially may reduce the activity of such spoilage bacteria. This study used meta-analysis to analyse data from seventeen journals and 136 data that contain information on the amount of tannin in the silage. The data was tabulated into Microsoft Excel and was selected according to data validity and value of journal. Mixed models were applied to analyse the meta-data by using SAS. The results show that tannin in the silage does not affect nutrient contents significantly such as crude protein (CP), neutral detergent fiber (NDF) and acid detergent fiber (ADF). However, there is an indication (0,05 < P <0,1) that tannin decreases acid detergent insoluble crude protein (ADICP). Tannin does not increase silage quality parameters such as pH, acetate, propionate and lactate. But on other hand, tannin can reduce the deterioration of silage by decreasing de-amination and spoilage process. Mathematical model on the effect of tannin level and NH3 concentration as a de-amination product is: Y = 75,3717 – 0,6363 X, where Y = NH3 concentration (mM) and X = tannin level (mg/g dry matter). It is also indicated that tannin can decrease spoilage process by decreasing butyrate concentration with mathematical model of: Y = 6,9 – 0,123 X, where Y = butyrate concentration (mM) and X = tannin level (mg/g dry matter). It is concluded that tannin could maintain silage quality from deamination and spoilage process but without improving the silage quality.

STUDI META-ANALISIS EFEK SENYAWA METABOLIT

SEKUNDER TANIN TERHADAP KUALITAS SILASE

TEKAD URIP PAMBUDI SUJARNOKO D24080393

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Peternakan pada

Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN ILMU NUTRISI TEKNOLOGI PAKAN FAKULTAS PETERNAKAN

Judul : Studi Meta-Analisis Efek Senyawa Metabolit Sekunder Tanin Terhadap Kualitas Silase

Nama : Tekad Urip Pambudi Sujarnoko NIM : D24080393

Menyetujui,

Pembimbing Utama

(Dr. Anuraga Jayanegara, S.Pt, M.Sc.) NIP. 19830602 200501 1 001

Pembimbing Anggota

(Ir. Asep Tata Permana, M.Sc.) NIP. 19640302 199103 1 002

Mengetahui, Ketua Departemen

Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan

(Dr. Ir. Idat Galih Permana, M.Sc.Agr.) NIP. 19670506 199103 1 001

RIWAYAT HIDUP Penulis dilahirkan pada 03 November 1990 di Magetan, Jawa Timur. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Djarno dan Ibu Marsini. Pendidikan dasar diselesaikan pada tahun 2002 di SDN Sugihrejo 1, pendidikan lanjutan menengah pertama diselesaikan pada tahun 2005 di SMPN 1 Kawedanan dan pendidikan lanjutan atas diselesaikan pada tahun 2008 di SMAN 1 Magetan.

Penulis diterima sebagai mahasiswa pada jurusan Ilmu Nutrisi Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri pada tahun 2008.

Selama mengikuti perkuliahan penulis aktif dalam Dewan mushola asrama TPB, Komti kelas A09, Ketua Ikatan Mahasiswa Jawa Timur, Wakil Ketua Ikatan Mahasisiwa Pelajar Magetan, anggota divisi Ilmu dan Teknologi Himpunan Mahasiswa Nutrisi Ternak, selain organiasi penulis mengikuti kegiatan penunjang seperti asisten praktikum Tingkat Persiapan Bersama Biologi dasar, asisten mata kuliah Nutrisi ternak perah, dan asisten praktikum Integrasi proses nutrisi. Prestasi yang diraih penulis saat kuliah adalah: salah satu dari 104 inovasi Menristek 2012, peserta Altech Young Compettion 2012, lolos seleksi abstrak Three University 2012, Juara 2 LKTI tingkat nasional Fapet Golden Week, Juara 3 LKTI tingkat Nasional Agroindustrial fair, 16 besar LKTI tingkat nasional TIMPI, juara satu cerdas cermat INTP, Juara 3 futsal silase 2010, Juara 1 futsal Silase 2011, juara 2 lomba tulis puisi fakultas peternakan IPB, 5 besar busines chalange mahasiswa Jatim. Penulis juga mendapatkan dana hibah penelitian PKM Penelitian pada tahun 2009, 2010, 2011, dan PKM Pengabdian Masyarakat pada tahun 2011, penulis juga menjadi mahasiswa berprestasi pertama tingkat departemen dan urutan ke – 6 tingkat fakultas. Kegiatan yang dilakukan oleh penulis di luar kuliah adalah, pengajar Fisika, Biologi, Kimia, dan Matematika untuk SMA di bimbingan belajar Salemba Group. Penulis juga bekerja sebagai pengajar Fisika untuk mahasiswa Tingkat Persiapan Bersama di Bimbingan Belajar Mafia Club.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirahiim

Segala puji hanya bagi Allah, hanya kepada-Nya kami mengabdi dan hanya kepada-Nya kami memohon pertolongan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah atas rasul-Nya yang mulia, atas keluarganya, sahabatnya dan atas umatnya yang selalu mengikuti jalannya hingga akhir jaman, amma ba’du.

Hijauan merupakan bahan pakan yang sangat penting bagi ternak ruminansia, namun di Indonesia keberadaannya tidak kontinu, sehingga diperlukan teknik penyimpanan yang tepat. Silase merupakan metode penyimpanan dengan metode menurunkan pH lingkungan agar bakteri pembusuk mati, tetapi dalam pembuatan silase terdapat proses degradasi dan deaminasi protein, oleh karena itu diperlukan bahan yang mampu mengatasi proses tersebut. Tanin dikenal sebagai antinutrisi yang mampu mengikat protein, namun di sisi lain tanin dindikasi mampu mengurangi proses deaminasi dan degradasi protein saat proses pembuatan silase, karena tanin bersifat antibakteri, jamur, dan cendawan, tetapi hal ini masih menjadi perdebatan beberapa peneliti, sehingga dibutuhkan penarikan kesimpulan dari berbagai integrasi data yang ada. Dalam melakukan penarikan kesimpulan ini dilakukan teknik meta-analisis mengenai Efek Senyawa Metabolit Sekunder Tanin Terhadap Kualitas Silase.

Penulis berharap agar skripsi yang dibuat mampu mengatasi permasalahan degradasi dan de-aminasi protein pada pembuatan silase. Skripsi ini juga diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan mengenai teknik meta-analisis dalam nutrisi ternak.

Terimakasih yang sangat banyak penulis ucapkan kepada pembimbing skripsi, pembimbing akademik, serta pihak–pihak yang telah membantu peneliti menyelesaikan penelitian ini. Semoga Allah selalu memberi hidayah dan taufik bagi kita semua.

Bogor, september 2012

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembuatan dan perencanaan silase yang tepat sangat penting dilakukan di Indonesia, karena saat musim penghujan jumlah hijauan sangat melimpah, namun saat musim kemarau jumlah hijauan berkurang sangat drastis. Perencanaan pembuatan silase yang tepat diharapkan dapat meningkatkan kualitas silase, sehingga kebutuhan hijauan pakan dari segi kualitas dan kuantitas dapat dipenuhi sepanjang tahun. Prinsip pembuatan silase adalah menurunkan pH lingkungan di dalam silo sampai mendekati empat atau di bawah empat, namun dalam proses ini diperlukan selang waktu untuk mencapai proses tersebut. Selang waktu tersebut dimanfaatkan oleh bakteri pembusuk untuk berkembang biak dan menurunkan nilai nutrisi silase.

Pemanfaatan nutrisi hijauan oleh bakteri pembusuk akan menurunkan nilai nutrisi dan kualitas silase, salah satu permasalahan yang cukup sering terjadi adalah proses deaminasi protein yang menghasilkan amonia. Proses deaminasi dapat menurunkan nilai protein dan amonia yang dihasilkan oleh bakteri pembusuk dapat menurunkan kualitas silase dengan mengurangi palatabilitas ternak.

Tanin merupakan senyawa metabolit sekunder pada tanaman yang memiliki kemampuan untuk mengikat protein dan sebagai zat antibakteri, serta jamur (Salawu et al., 1999). Kemampuan tanin dalam mengikat protein diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai pencegah tumbuhnya Clostridium sp yang merupakan bakteri pembusuk, selain itu kemampuan tanin sebagai antibakteri dan jamur serta cendawan diharapkan dapat menjaga kualitas silase dari proses deaminasi.

2 Tujuan

3 TINJAUAN PUSTAKA

Tanin

Tanin adalah senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada beberapa tanaman. Tanin mampu mengikat protein, sehingga protein pada tanaman dapat resisten terhadap degradasi oleh enzim protease di dalam silo ataupun rumen (Kondo et al., 2004). Tanin selain mengikat protein juga bersifat melindungi protein dari degradasi enzim mikroba maupun enzim protease pada tanaman (Oliveira et al., 2009), sehingga tanin sangat bermanfaat dalam menjaga kualitas silase.

Tanin merupakan senyawa kimia yang tergolong dalam senyawa polifenol (Deaville et al., 2010). Tanin mempunyai kemampuan mengendapkan protein, karena tanin mengandung sejumlah kelompok ikatan fungsional yang kuat dengan molekul protein yang selanjutnya akan menghasilkan ikatan silang yang besar dan komplek yaitu protein tanin. Tanin mempunyai berat molekul 0,5-3 KD. Tanin alami larut dalam air dan memberikan warna pada air, warna larutan tanin bervariasi dari warna terang sampai warna merah gelap atau coklat, karena setiap tanin memiliki warna yang khas tergantung sumbernya (Ahadi, 2003).

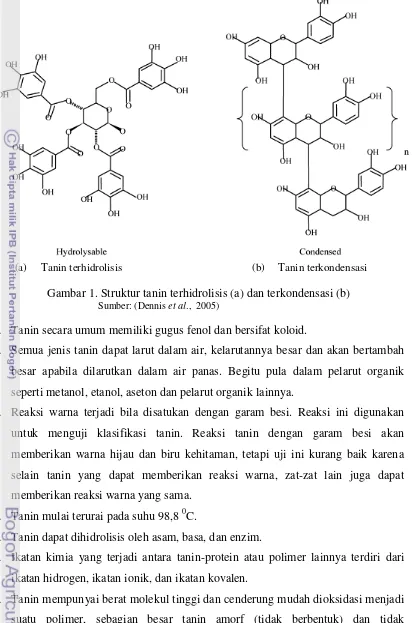

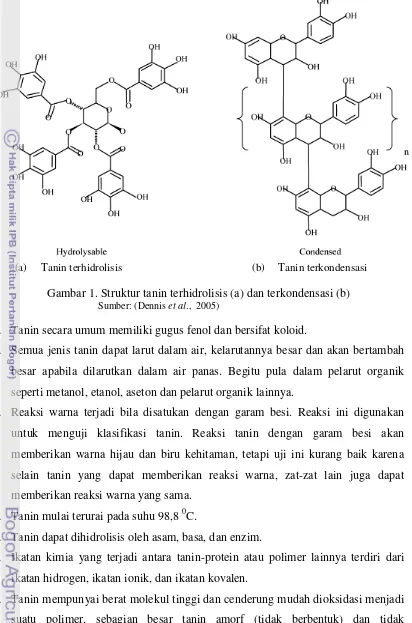

Tanin pada tanaman diklasifikasikan sebagai tanin terhidrolisis dan tanin terkondensasi. Tanin terhidrolisis merupakan jenis tanin yang mempunyai struktur poliester yang mudah dihidrolisis oleh asam atau enzim, dan sebagai hasil hidrolisisnya adalah suatu asam polifenolat dan gula sederhana. Golongan tanin ini dapat dihidrolisis dengan asam, mineral panas dan enzim-enzim saluran pencernaan. Sedangkan tanin terkondensasi, yang sering disebut proantosianidin, merupakan polimer dari katekin dan epikatekin (Maldonado, 1994). Tanin yang tergolong tanin terkondensasi, banyak terdapat pada buah-buahan, biji-bijian dan tanaman pangan, sementara yang tergolong tanin terhidrolisis terdapat pada bahan non-pangan (Makkar, 1993), untuk lebih jelas struktur tanin dapat dilihat pada Gambar 1.

4 Gambar 1. Struktur tanin terhidrolisis (a) dan terkondensasi (b)

Sumber: (Dennis et al., 2005)

1. Tanin secara umum memiliki gugus fenol dan bersifat koloid.

2. Semua jenis tanin dapat larut dalam air, kelarutannya besar dan akan bertambah besar apabila dilarutkan dalam air panas. Begitu pula dalam pelarut organik seperti metanol, etanol, aseton dan pelarut organik lainnya.

3. Reaksi warna terjadi bila disatukan dengan garam besi. Reaksi ini digunakan untuk menguji klasifikasi tanin. Reaksi tanin dengan garam besi akan memberikan warna hijau dan biru kehitaman, tetapi uji ini kurang baik karena selain tanin yang dapat memberikan reaksi warna, zat-zat lain juga dapat memberikan reaksi warna yang sama.

4. Tanin mulai terurai pada suhu 98,8 0

5. Tanin dapat dihidrolisis oleh asam, basa, dan enzim. C.

6. Ikatan kimia yang terjadi antara tanin-protein atau polimer lainnya terdiri dari ikatan hidrogen, ikatan ionik, dan ikatan kovalen.

7. Tanin mempunyai berat molekul tinggi dan cenderung mudah dioksidasi menjadi suatu polimer, sebagian besar tanin amorf (tidak berbentuk) dan tidak mempunyai titik leleh.

Tanin terhidrolisis Tanin terkondensasi

5 8. Warna tanin akan menjadi gelap apabila terkena cahaya atau dibiarkan di udara

terbuka.

9. Tanin mempunyai sifat bakteristatik dan fungistatik.

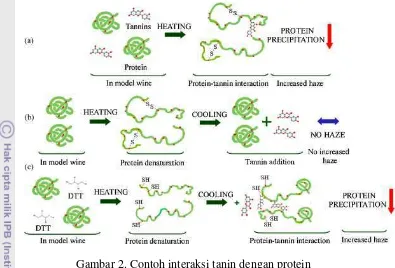

Tanin dikenal sebagai senyawa antinutrisi karena kemampuannya membentuk ikatan komplek dengan protein. Kemampuan tanin untuk mengendapkan protein ini disebabkan tanin memiliki sejumlah group fungsional yang dapat membentuk komplek kuat dengan molekul-molekul protein, oleh karena itu secara umum tanin dianggap sebagai anti-nutrisi yang merugikan. Ikatan antara tanin dan protein sangat kuat sehingga protein tidak mampu tercerna oleh saluran pencernaan. Pembentukan komplek ini terjadi karena adanya ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, dan ikatan kovalen antara kedua senyawa tersebut (Makkar, 1993). Menurut Ariningsih (2004), ikatan kovalen terbentuk apabila tanin telah mengalami oksidasi dan membentuk polimer quinon yang selanjutnya melalui reaksi adisi eliminasi atom N dari gugus asam amino protein menggantikan atom oksigen dari senyawa poliquinon. Ikatan hidrogen yang terbentuk merupakan ikatan antara atom H yang polar dengan atom O baik dari protein (dari asam amino yang memiliki rantai samping non-polar) atau tanin (cincin benzena), adapun yang mendominasi kekuatan ikatan ini adalah ikatan hidrogen dan interaksi hidrofobik. Pembentukan ikatan antara tanin-protein dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu (1) karakteristik protein, seperti komposisi asam amino, struktur, titik isoelektrik dan bobot molekul, (2) karakteristik tanin, seperti berat molekul, struktur, dan heterogenitas tanin, (3) kondisi pereaksi, seperti pH, suhu, waktu, komposisi pelarut. Semakin rendah pH, jumlah tanin yang berinteraksi semakin kecil. Hal ini menunjukkan penurunan afinitas tanin terhadap protein untuk membentuk komplek dikarenakan adanya efek elektrostatik dari protein, pada pH tinggi dimana group fenolhidroksil terionisasi maka tanin tidak berinteraksi dengan protein.

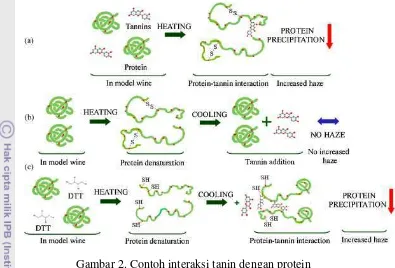

6 Gambar 2. Contoh interaksi tanin dengan protein

Sumber: (Matteo et al., 2010)

Tanin merupakan senyawa yang mampu mengurangi produksi gas metan. Semakin tinggi konsentrasi tanin maka produksi CH4 akan menurun. Menurut Patra et al. (2006), tanin yang terkandung dalam ekstrak tanaman Terminalia chebula mempunyai aktivitas anti-metanogenik. Sementara itu McSweeney et al. (2001) menyatakan bahwa penurunan produksi gas CH4

Silase merupakan metode penyimpanan dengan prinsip fermentasi, dari proses ini akan dihasilkan asam laktat (Muck, 2002). Bakteri asam laktat merupakan bakteri Gram positif, tidak berspora, berbentuk batang atau basil maupun kokus, tidak memiliki sitokrom, bersifat anaerobik tetapi toleran terhadap O

dapat pula disebabkan oleh penurunan degradasi karbohidrat struktural akibat terbentuknya suatu komplek antara tanin dengan selulosa atau hemiselulosa.

Silase

Teknologi pasca panen merupakan salah satu hal penting dalam mempertahankan kandungan nutrisi hijauan pakan. Salah satu teknik penyimpanan yang umum digunakan adalah pembuatan silase. Silase merupakan teknik penyimpanan yang dapat dimanfaatkan tidak hanya dalam musim kemarau, tetapi di semua musim (Ohmomo et al., 2002).

7 dan Wright, 1998). Apabila kondisi pH di dalam silo kurang dari 4, aktivitas bakteri asam laktat mulai terhambat, sehingga proses pembentukan asam laktat menjadi stabil. Di dalam silase terbentuk senyawa asam butirat yang berasal dari konversi asam laktat menjadi asam butirat, CO2 dan H2. Hal ini terjadi akibat adanya aktivitas bakteri pembusuk (Ohmomo et al., 2002). Pada saat pH kurang dari 4, kualitas silase menjadi stabil selama tetap dalam kondisi anaerob. Sebaliknya apabila terjadi pasokan oksigen atau air di dalam silo, pH menjadi meningkat dan fermentasi bakteri clostridium dapat berlangsung, pada kondisi ini asam laktat diubah menjadi asam butirat (Ohmomo et al., 2002). Selain menghasilkan asam laktat bakteri asam laktat dapat juga menghasilkan hidrogen peroksida yang mampu menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk. Aktivitas hidrogen peroksida sebagai senyawa antimikroba, melibatkan sistem laktoperoksidase. Sistem ini dapat merusak membran sitoplasma bakteri gram negatif.

Penilaian kualitas silase dapat diamati dari beberapa aspek diantaranya adalah pH silase, pH silase dikategorikan sebagai berikut : 3,5-4,2 baik sekali, 4,2-4,5 baik, 4,5-4,8 sedang, lebih dari 4,8 dikategorikan dalam kualitas jelek (Siregar, 1996). Warna merupakan salah satu penentu kualitas silase selain pH. Menurut Siregar (1996), secara umum silase yang baik mempunyai warna hijau atau kecoklatan. Penilaian silase juga ditentukan oleh bau yang dihasilkan. Silase yang baik memiliki aroma asam dan memiliki palatabilitas yang lebih baik dari silase yang jelek. Tekstur silase merupakan salah satu komponen penting dalam menilai kualitas silase. Kualitas silase yang baik umumnya memilki tekstur yang mirip dengan aslinya dan dalam silase tidak terdapat jamur.

8 Disamping pH warna silase merupakan salah satu kriteria penilaian kualitas silase. Menurut Siregar (1996), secara umum silase yang baik mempunyai warna hijau atau kecoklatan. Namun dalam proses pembuatan silase ditemukan perubahan warna. Menurut Reksohadiprodjo (1988), perubahan warna ini terjadi karena proses respirasi aerobik yang berlangsung selama persediaan oksigen masih ada, sampai gula sederhana pada tanaman habis. Gula sederhana yang terdapat pada silase akan teroksidasi menjadi CO2

Silase merupakan teknik penyimpanan yang memanfaatkan proses fermentasi oleh bakteri asam laktat yang memiliki kemampuan dalam merubah lingkungan sekitar silo menjadi asam. pH yang rendah ini menyebabkan bakteri pembusuk tidak dapat tumbuh. Bakteri asam laktat (BAL) juga menghasilkan hidrogen peroksida yang bersifat racun terhadap bakteri pembusuk (Muck, 2002). Selain bakteri asam laktat di dalam silase terdapat bakteri yang memiliki fungsi bertolak belakang dengan bakteri asam laktat seperti Bacterium herbicola, Escherichia coli, Bacillus sp, Listeria monocytogenes. Mikroba–mikroba ini memiliki kemampuan dalam

dan air, dan akan menghasilkan panas. Bila temperatur terlalu panas, silase akan berwarna coklat tua sampai hitam. Hal ini menyebabkan turunnya palatabilitas silase. Proses kenaikan temperatur pada silase juga dapat menurunkan jumlah karbohidrat, serta dapat memicu proses denaturasi protein yang dapat menurunan kecernaan protein. Warna coklat pada silase juga dapat disebabkan oleh pigmen phatophytin suatu derivat klorofil yang tidak mengandung magnesium.

Pada proses pembuatan silase umur tanaman berpengaruh terhadap jumlah karbohidarat mudah terfermentasi. Tanaman muda pada umumnya memiliki kandungan karbohidrat mudah terfermentasi lebih tinggi. Karbohidrat ini nantinya akan dirombak menjadi volatil fatty acid (VFA) yaitu asam laktat, asam asetat, asam butirat, asam karbonat, serta alkohol dalam jumlah yang kecil (Oliveira, 2009). Asam laktat merupakan komponen penting dalam pengawetan silase, namun asam lemak terbang lain seperti asam butirat bila terlalu tinggi akan menyebabkan penurunan kualitas silase. Perlu diketahui bahwa aktivitas mikroba pembusuk seperti spesies Clostridium sp akan mengubah asam laktat yang baik bagi kualitas silase menjadi asam butirat yang bersifat merusak silase (Salawu, 1999).

9 merombak bahan organik dan protein menjadi CO2, CH4, CO, NO, NO2 dan air (Ohmomo et al., 2002).

Kualitas silase selain ditentukan oleh mikroba–mikroba yang terdapat dalam lingkungan silo, juga dipengaruhi oleh senyawa metabolit sekunder. Penambahan tanin yang berasal dari tanaman chestnut, mimosa atau residu daun teh hijau meningkatkan kualitas silase yang ditandai dengan penurunan degradasi bahan kering (BK) dan protein kasar (PK) selama ensilase, serta konsentrasi N-amonia atau N total, hal ini dapat menujukkan bahwa pembusukan yang dilakukan mikroba berkurang (Salawu et al., 1999; Kondo et al., 2004, dan Tabacco et al., 2006). Santoso et al. (2007) juga melaporkan bahwa penambahan tanin yang berasal dari residu daun teh hitam menurunkan degradasi BK dan PK selama ensilase rumput gajah. Oleh sebab itu, senyawa tanin dapat dijadikan agen proteksi protein yang bersifat alami selama ensilase. Salawu et al. (1999) menyatakan bahwa tanin dapat menghambat aktivitas bakteri dan jamur, hal ini berpengaruh terhadap jumlah konversi asam laktat yang diubah menjadi asam asetat, etanol atau butirat. Penurunan konversi ini terjadi akibat bakteri Closridium sp yang merupakan bakteri pembusuk jumlahnya menurun, hal ini ditunjukkan oleh penurunan jumlah asam butirat dalam silase. Yahaya et al. (2004) dan Santoso et al. (2010), menyatakan bahwa peningkatan kadar tanin akan menurunkan jumlah NDF dan hemiselulosa. Menurut Santoso (2010) penurunan NDF dan hemiselulosa dapat meningkatkan kualitas silase, karena dapat meningkatkan kecernaan silase oleh ternak.

10 Meta-analisis

Meta-analisis merupakan suatu studi dengan cara menganalisis data yang berasal dari studi primer. Hasil analisis studi primer dipakai sebagai dasar untuk menerima atau mendukung hipotesis, menolak atau menggugurkan hipotesis yang diajukan oleh beberapa peneliti (Sugiyanto, 2004). Teknik meta-analisis dapat juga digunakan sebagai alat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan baru dengan berpedoman pada data lama yang dimiliki (Glass, 1981). Sutjipto (1995) menyatakan bahwa meta-analisis adalah salah satu teknik merangkum berbagai hasil penelitian secara kuantitatif.

Meta-analisis pada awalnya dikembangkan dalam proses penelitian psikologi, kesehatan, dan ilmu sosial, namun dengan berkembangnya ilmu pengetahuan terutama dalam bidang nutrisi makanan ternak maka metode ini diadopsi dalam menjawab permasalahan–permasalahan yang ada dalam bidang tersebut (Sauvant et al., 2008).

Meta-analisis memiliki keuntungan dalam membantu peneliti di negara berkembang yang tidak memiliki peralatan dan dana yang memadai untuk melakukan penelitian melalui pengumpulan data publikasi ilmiah di seluruh dunia. Meta-analisis juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk menguji hipotesis suatu penelitian secara global, seperti menguji pengaruh obat, dan feed aditif yang terdapat dalam beberapa publikasi ilmiah. Metode ini dapat juga dimanfaatkan sebagai model empiris suatu respon biologis ternak terhadap suatu perlakuan. Meta-analisis juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan dan meringkas suatu pengukuran yang didapatkan dari penelitian sekunder atau data minor dari suatu penelitian utama (Sauvant et al., 2008). Metode ini sangat membantu dalam permodelan percobaan secara mekanistik, untuk mengestimasi atau menduga parameter dan memperkirakan variabel tetap suatu model matematis respon ternak terhadap suatu perlakuan (Sauvant et al., 2008).

11 berkonsentrasi pada nilai peluang dan mengabaikan variasi penelitian, oleh karena itu diperlukan analisis yang mampu mengurangi pengaruh perbedaan variasi dalam pengumpulan data. Analisis yang mampu mengurangi pengaruh variasi antar studi adalah random effect, dengan menggunakan metode analisis ini akan didapatkan selang kepercayaan yang lebih lebar dibandingkan fixed effect, sehingga pada penelitian ini dilakukan proses penggabungan antara metode fixed effect dan random effect yang selanjutnya disebut mixed model, dengan metode ini kelebihan dan kekurangan kedua analisis dapat digabungkan. Analisis mixed model ini terdapat pada software SAS 9.1 (St-Pierre, 2001).

12 MATERI DAN METODE

Waktu dan Lokasi

Penelitian yang berupa seleksi jurnal, tabulasi data, pembobotan data, analisis data, dan pembahasan data dilaksanakan di Fakultas Peternakan IPB, dimulai dari bulan Maret hingga Juni 2012.

Materi

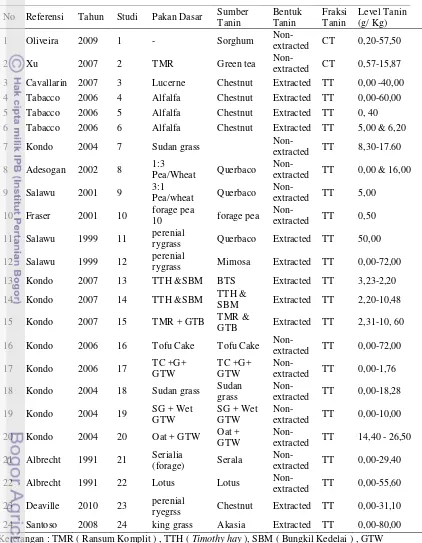

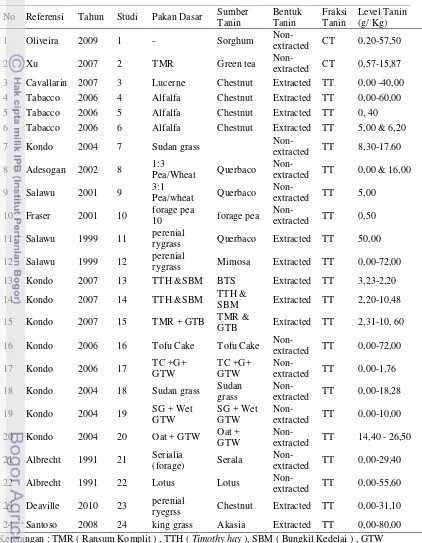

Peralatan dalam melakukan penelitian berikut adalah hardware berupa komputer, serta beberapa software berupa Microsoft excel 2007, Microsoft word 2007, serta program SAS 9.1. Bahan penelitian ini berupa data yang telah dikumpulkan dari beberapa jurnal internasional. Jurnal yang dipilih dalam penelitian ini adalah jurnal yang melaporkan jumlah tanin yang terdapat pada silase, ataupun kandungan tanin yang ada pada bahan silase sehingga dapat dihitung jumlah tanin yang terdapat pada silase. Selain itu tanin yang terdapat pada jurnal tersebut harus hasil analisis laboratorium (bukan kadar tanin dari data sekunder). Jurnal yang digunakan dalam penelitian ini berupa jurnal berbahasa Inggris atau bahasa Indonesia, karena peneliti memiliki keterbatasan pada bahasa lain. Dari hasil pencarian jurnal didapatkan tujuh belas jurnal, 24 studi, dan 138 data yang melaporkan pengaruh kadar tanin terhadap kualitas silase (Olivra et al., 2009, Xu et al., 2007, Tobacco et al., 2006, Kondo et al., 2004, Adesogan, 2002, Salawu et al., 2001, Fraser et al., 2001, Salawu et al., 1999, Kondo et al., 2007, Kondo et al., 2007, Kondo et al., 2007, Kondo et al., 2006, Kondo et al., 2004, Kondo et al., 2004, Albrect et all., 1991, Deaville et al., 2010, Santoso et al., 2011). Untuk lebih jelas jurnal – jurnal yang digunakan ditabulasi pada Tabel 1.

Prosedur

13 studi sebagai efek acak (random effect) yang menggunakan prosedur Mixed model pada software SAS versi 9.1 (SAS Institute Inc., 2008).

Tabel.1 Jurnal dan Studi yang digunakan

No Referensi Tahun Studi Pakan Dasar Sumber

extracted CT 0,20-57,50 2 Xu 2007 2 TMR Green tea

Non-extracted CT 0,57-15,87 3 Cavallarin 2007 3 Lucerne Chestnut Extracted TT 0,00 -40,00 4 Tabacco 2006 4 Alfalfa Chestnut Extracted TT 0,00-60,00 5 Tabacco 2006 5 Alfalfa Chestnut Extracted TT 0, 40 6 Tabacco 2006 6 Alfalfa Chestnut Extracted TT 5,00 & 6,20 7 Kondo 2004 7 Sudan grass

Non-extracted TT 8,30-17.60 8 Adesogan 2002 8 1:3

rygrass Querbaco Extracted TT 50,00 12 Salawu 1999 12 perenial

extracted TT 0,00-72,00 17 Kondo 2006 17 TC +G+

extracted TT 0,00-18,28 19 Kondo 2004 19 SG + Wet

GTW

SG + Wet GTW

Non-extracted TT 0,00-10,00 20 Kondo 2004 20 Oat + GTW Oat +

extracted TT 0,00-29,40 22 Albrecht 1991 22 Lotus Lotus

Non-extracted TT 0,00-55,60 23 Deaville 2010 23 perenial

ryegrss Chestnut Extracted TT 0,00-31,10 24 Santoso 2008 24 king grass Akasia Extracted TT 0,00-80,00 Keterangan : TMR ( Ransum Komplit ) , TTH ( Timothy hay ), SBM ( Bungkil Kedelai ) , GTW

14 Rancangan dan Analisis Data

Desain analisis statistik yang digunakan dalam penelitian pengaruh tanin terhadap kualitas silase seperti desain model statisik yang digunakan oleh Jayanegara et al. (2010), dengan pendekatan meta-analisis (Sauvant et al., 2008), serta prosedur mixed model SAS versi 9.1 (SAS Institute Inc, 2008). Prosedur mixed model digunakan untuk menggabungkan metode fixed effect dan random effect. Penggabungan ini diharapakan dapat mengurangi bias atau error yang terlalu tinggi. Bias yang terlalu tinggi ini pada umumnya timbul karena teknik meta-analisis pada ternak menggunakan metode fixed effect. Metode ini hanya berkonsentrasi pada nilai peluang sehingga bias yang ditimbulkan oleh variasi penelitian tidak diperhitungkan, sehingga bias yang dihasilkan terlalu tinggi, di sisi lain terdapat metode yang mampu menganalisis variasi yang terdapat pada data meta-analisis, metode ini disebut random effect. Metode random effect tidak hanya berkonsentrasi pada data intra-studi, tetapi juga memperhitungkan perbedaan antar-studi. Sebenarnya perbedaan hasil dari fixed effect dan random effect tidak terlalu tinggi pada data yang homogen, namun bila data yang digunakan adalah data yang heterogen maka muncul perbedaan yang tinggi, oleh karena itu perlu metode yang mampu menggabungkan kedua metode tersebut, metode ini disebut metode mixed model. Model analisis statistik yang digunakan dari mixed model pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Yij = B0 + B1Xij + B2X2ij + si + biXij + eij

Yij = hasil yang dihrapkan atau variabel terikat berupa kualitas silase yang diamati pada tingkat j variabel X, variabel bebas X secara kontinu sesuai dengan studi i B0 = intercept

B1 = koefisien linear regresi Y pada X (efek tetap) B2 = koefisien kuadratik regresi Y pada X (efek tetap)

Xj = datum sintetis nilai j dari X (jumlah tanin) variabel kontinu dalam penelitian i si = efek acak penelitian i

16 HASIL DAN PEMBAHASAN

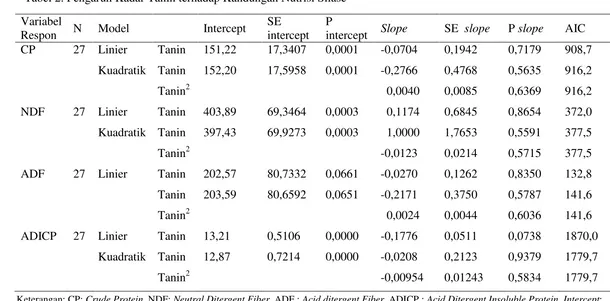

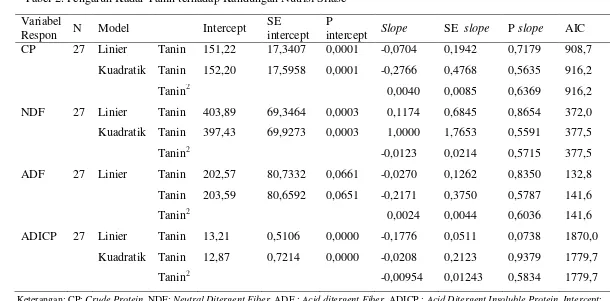

Pengaruh Kadar Tanin terhadap Kandungan Nutrisi Silase

Kandungan nutrisi bahan pakan diharapkan tetap bahkan bertambah saat proses penyimpanan, tidak terkecuali dengan proses silase. Tanin sebagai senyawa metabolit sekunder pada tanaman memiliki kemampuan dalam meningkatkan kualitas silase dengan menurunkan degradasi bahan kering (BK) dan protein kasar (PK) (Salawu et al., 1999; Kondo et al., 2004, dan Tobacco et al,. 2006). Penelitian ini menyatakan hasil yang berbeda yang memperlihatkan bahwa meningkatnya kandungan tanin pada silase tidak merubah nilai nutrisi pakan, hal ini dapat terlihat dari nilai P pada variabel CP, NDF, dan ADF yang tidak nyata (P > 0,1) (Tabel 1).

Pengaruh tanin terhadap kandungan nutrisi silase diindikasikan (0,05 < P < 0,1) meningkatkan degradasi ADICP (Acid Detergen Insoluble Crude Protein), hal ini terjadi disebabkan bakteri pembusuk tidak mendapatkan nitrogen yang cukup akibat proses proteksi tanin pada protein yang mudah dicerna, sehingga bakteri memanfaatkan nitrogen dari ADICP yang terletak pada dinding sel. Pengaruh kadar tanin terhadap kualitas nutrisi silase disajikan pada Tabel 2.

21

Keterangan: CP: Crude Protein, NDF: Neutral Ditergent Fiber, ADF : Acid ditergent Fiber, ADICP : Acid Ditergent Insoluble Protein, Intercept: Jumlah variabel respon saat tanin yang diberikan sama dengan nol, SE intercept: standar eror, P intercept : Nilai Peluang intercept,

Slope : Nilai kemiringan garis (Gradien), SE slope: Standar eror slope, AIC: Nilai jarak antara model yang diberikan dengan model

sebenarnya.

Variabel

Respon N Model Intercept

SE intercept

P

intercept Slope SE slope P slope AIC CP 27 Linier Tanin 151,22 17,3407 0,0001 -0,0704 0,1942 0,7179 908,7

Kuadratik Tanin 152,20 17,5958 0,0001 -0,2766 0,4768 0,5635 916,2

Tanin2 0,0040 0,0085 0,6369 916,2

NDF 27 Linier Tanin 403,89 69,3464 0,0003 0,1174 0,6845 0,8654 372,0 Kuadratik Tanin 397,43 69,9273 0,0003 1,0000 1,7653 0,5591 377,5

Tanin2 -0,0123 0,0214 0,5715 377,5

ADF 27 Linier Tanin 202,57 80,7332 0,0661 -0,0270 0,1262 0,8350 132,8 Tanin 203,59 80,6592 0,0651 -0,2171 0,3750 0,5787 141,6

Tanin2 0,0024 0,0044 0,6036 141,6

ADICP 27 Linier Tanin 13,21 0,5106 0,0000 -0,1776 0,0511 0,0738 1870,0 Kuadratik Tanin 12,87 0,7214 0,0000 -0,0208 0,2123 0,9379 1779,7

Tanin2 -0,00954 0,01243 0,5834 1779,7

Tabel 2. Pengaruh Kadar Tanin terhadap Kandungan Nutrisi Silase

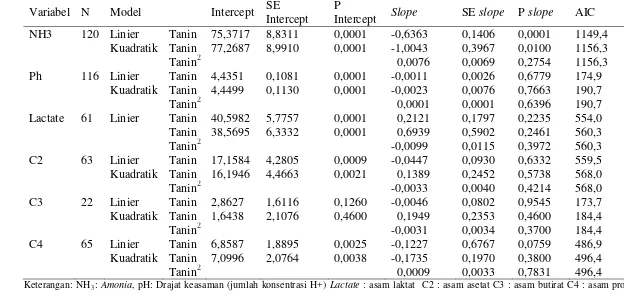

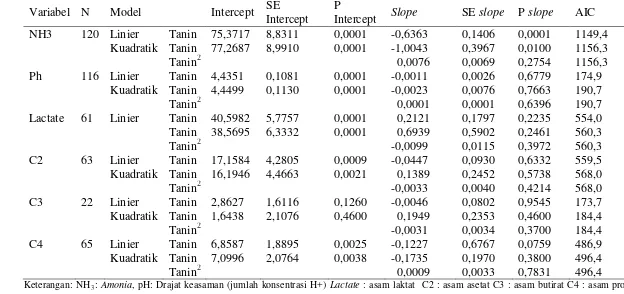

17 Pengaruh Kadar Tanin terhadap Kualitas Silase

Pengaruh kadar tanin terhadap kualitas silase dapat diamati pada Tabel 2. Penilaian kualitas silase meliputi nilai pH silase, jumlah NH3 atau amonia yang dihasilkan, beberapa senyawa metabolit sekunder dari proses fermentasi silase seperti asam asetat (C2), asam propionat (C3), dan asam butirat (C4). Asam laktat merupakan senyawa yang dihasilkan bakteri asam laktat (BAL), sedangkan C2, C3, dan C4 merupakan komponen dari VFA yang dihasilkan dari proses fermentasi pakan dalam silo.

Tanin merupakan salah satu senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan oleh tanaman. Tanin merupakan anti-nutrisi yang mampu mengikat protein. Menurut Makkar (1993), keberadaan sejumlah gugus fungsional pada tanin akan menyebabkan terjadinya pengendapan protein. Selain membentuk komplek protein dengan pakan, tanin juga berikatan dengan protein mukosa, sehingga mempengaruhi daya penyerapan nutrien. Di sisi lain tanin diduga mampu melindungi kualitas silase. Menurut Kondo (2004), tanin mampu dimanfaatkan sebagai senyawa yang mampu menjaga kualitas silase. Tanin mampu membunuh atau menghambat pertumbuhan Escerichia coli dan Streptococcus aureus (Salawu et al, 1999). Pada penelitian ini diamati pengaruh tanin terhadap jumlah NH3,

NH

pH, asam laktat, asam asetat, asam propionat, dan asam butirat.

3 atau amonia merupakan zat yang dihasilkan di dalam silase akibat proses pembusukan oleh Clostridum sp, atau bakteri pembusuk lainnya. Amonia berasal dari gugus amin yang terlepas akibat proses degradasi protein oleh bakteri. Protein merupakan zat gizi penting untuk menyusun enzim, hormon, jaringan tubuh, dan sistem antibodi. Tanin pada silase melindungi proses degradasi protein oleh bakteri dengan mengikat protein dan menjadi zat anti-bakteri bagi bakteri pembusuk. Pada penelitian ini diketahui bahwa meningkatnya level tanin akan menurunkan jumlah NH3 secara linear dengan sangat nyata. Hal ini terlihat dari Pslope yang rendah yaitu < 0,001, dari penelitian ini juga didapatkan rumus penurunan amonia pada silase dengan penambahan tanin adalah Y = 75,4 – 0,636 X, dengan Y sebagai jumlah amonia dan X adalah level tanin. Tabacco et al. (2006) menyatakan bahwa penambahan tanin yang berasal dari tanaman chesnut, mimosa atau residu daun teh hijau mampu menurunkan degradasi bahan kering (BK) dan PK (protein kasar)

22 Tabel 3. Pengaruh Kadar Tanin terhadap Kualitas Silase

Variabel N Model Intercept SE Intercept

P

Intercept Slope SE slope P slope AIC NH3 120 Linier Tanin 75,3717 8,8311 0,0001 -0,6363 0,1406 0,0001 1149,4

Kuadratik Tanin 77,2687 8,9910 0,0001 -1,0043 0,3967 0,0100 1156,3

Tanin2 0,0076 0,0069 0,2754 1156,3

Ph 116 Linier Tanin 4,4351 0,1081 0,0001 -0,0011 0,0026 0,6779 174,9 Kuadratik Tanin 4,4499 0,1130 0,0001 -0,0023 0,0076 0,7663 190,7

Tanin2 0,0001 0,0001 0,6396 190,7

Lactate 61 Linier Tanin 40,5982 5,7757 0,0001 0,2121 0,1797 0,2235 554,0 Tanin 38,5695 6,3332 0,0001 0,6939 0,5902 0,2461 560,3

Tanin2 -0,0099 0,0115 0,3972 560,3

C2 63 Linier Tanin 17,1584 4,2805 0,0009 -0,0447 0,0930 0,6332 559,5 Kuadratik Tanin 16,1946 4,4663 0,0021 0,1389 0,2452 0,5738 568,0

Tanin2 -0,0033 0,0040 0,4214 568,0

C3 22 Linier Tanin 2,8627 1,6116 0,1260 -0,0046 0,0802 0,9545 173,7 Kuadratik Tanin 1,6438 2,1076 0,4600 0,1949 0,2353 0,4600 184,4

Tanin2 -0,0031 0,0034 0,3700 184,4

C4 65 Linier Tanin 6,8587 1,8895 0,0025 -0,1227 0,6767 0,0759 486,9 Kuadratik Tanin 7,0996 2,0764 0,0038 -0,1735 0,1970 0,3800 496,4

Tanin2 0,0009 0,0033 0,7831 496,4

Keterangan: NH3: Amonia, pH: Drajat keasaman (jumlah konsentrasi H+) Lactate : asam laktat C2 : asam asetat C3 : asam butirat C4 : asam propionat,

Intercept: Jumlah variabel respon saat tanin yang diberikan sam dengan nol, SE intercept: standar eror, P intercept : Nilai Peluang

(selang kepercayaan) intercept, Slope : Nilai kemiringan garis ( Gradien), SE slope: Standar eror slope, AIC: Nilai jarak antara model yang diberikan dengan model yang sebenarnya

18 selama proses pembuatan silase. Konsentrasi N-amonia atau N total yang menurun menunjukkan bahwa proses degradasi protein oleh bakteri pembusuk berkurang, hal ini sangat baik untuk ternak karena dengan demikian ternak lebih banyak mendapat asupan protein murni, selain itu akan didapatkan produk silase dengan kualitas dan palatabilitas yang baik, karena bau yang ditimbulkan bukan dominan bau amonia yang tidak disukai oleh ternak, tetapi bau asam dari beberapa senyawa asam silase yang lebih disukai ternak ruminansia.

Pengamatan pada pH silase merupakan hal yang sangat penting, karena teknik pembuatan silase adalah teknik menjadikan suasana asam pada lingkungan. Nilai pH silase pada jurnal yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar termasuk dalam kategori baik sekali 3,5–4,2 (Siregar, 1996). Penurunan pH ini bertujuan menjadikan suasana yang tidak cocok untuk tumbuhnya bakteri pembusuk, sehingga kuantitas dan kualitas silase dapat terjaga dengan baik, pada penelitian ini pH tidak dipengaruhi oleh kadar tanin pada silase. Hal ini terlihat dari nilai P (selang kepercayaan) pH yang > 0,05. Baik dalam model linear maupun kuadratik. Pengamatan terhadap nilai pH pada silase akan lebih baik jika yang diamati adalah waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan pH silase, karena dengan waktu yang cepat untuk mencapai pH mendekati empat, maka semakin kecil pembusukan yang terjadi.

Proses pembuatan silase dipengaruhi juga oleh bakteri penghasil asam terutama bakteri asam laktat, bakteri asam laktat menghasilkan asam laktat yang mampu menurunkan pH silo, selain asam laktat. BAL (bakteri asam laktat) juga dapat memproduksi hidrogen peroksida yang bersifat racun bagi bakteri pembusuk (Muck, 2002). Pada penelitian pegaruh tanin terhdap kualitas silase terlihat bahwa jumlah laktat yag dihasilkan tidak dipengaruhi oleh kandungan tanin pada silase. hal ini terlihat dari p slope > 0,05.

Asam asetat atau C2 merupakan senyawa yang termasuk dalam VFA asam asetat dihasikan dalam proses fermentasi serat. Asam asetat merupakan salah satu prekursor asam lemak rantai pendek pada produksi susu sapi. C2 yang tinggi pada silase menunjukkan bahwa serat yang mudah tercerna mengalami degradasi yang sangat besar, oleh sebab itu diharapkan jumlah C2 yang dihasilkan pada silase sedikit. Asam asetat pada silase diahasilkan oleh bakteri Clostridum dan jamur yang

19 mampu mengkonversi asam laktat menjadi asam asetat (Salawu et al., 1999). Asam laktat sangat penting dalam penurunan pH silase (Salminent dan Wreight, 1998). Konsentrasi asam asetat dan asam butirat antar perlakuan silase tidak berbeda nyata, namun konsentrasi asam-asam tersebut relatif lebih rendah pada silase yang dicampur tanin dibandingkan dengan silase tanpa tanin. Pada penelitian pengaruh tanin terhadap kualitas silase dianalisis pengaruh tanin terhadap jumlah asam asetat yang dihasilkan. Pada penelitian ini terlihat bahwa tanin tidak mempengaruhi jumlah asam asetat yang berada pada silase. Hal ini didukung dengan nilai P slope yang > 0,05.

Asam propionat atau C3

Selain asam asetat dan asam propionat dalam silase juga dihasilkan asam lemak terbang lain yang disebut sebagai asam butirat atau C

merupakan bahan prekursor glukosa pada ternak ruminansia yang penting keberadaannya bagi ternak pedaging dalam meningkatkan jumlah jaringan glikogen pada tubuh. Selain itu propionat juga berfungsi sebagai prekursor laktosa yang penting dalam meningkatkan produksi susu dan salah satu prekursor dari gliserol yang penting keberadaannya sebagai salah satu komponen asam lemak rantai pendek pada pembentuan susu. Asam propionat banyak dihasilkan dari konsentrat terutama bahan–bahan pakan sumber energi yang mengandung karbohidarat mudah terfermentasi. Pada silase diharapkan jumlah propionat yang dihasilkan tidak terlalu banyak, karena hal ini menandakan bahwa degradasi nutrisi oleh bakteri pembusuk berjalan dengan baik (Kondo et al., 2004). Penelitian Olivera (2009) menyatakan bahwa asam propionat yang dihasilkan pada silase dengan penambahan tanin dan tanpa penambahan tanin tidak berbeda nyata. Hal ini sesuai dengan penelitian Cavallarin (2007) yang menyatakan bahwa tanin tidak mempengaruhi fermentasi pada silase. Hasil penelitian diatas senada dengan hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa jumlah propionat tidak dipengaruhi oleh level tanin pada silase, pernyataan ini berdasarkan dari P slope jumlah propionat akibat penambahan tanin > 0,05.

4. Asam butirat merupakan indikator bagi jumlah pembusukan yang terjadi dalam silase. Asam butirat yang tinggi akan menurunkan kulaitas silase karena palatabilitas silase turun. Menurut Siregar (1996), asam butirat dibentuk oleh bakteri pembusuk. Salawu (1999) menyatakan bahwa aktivitas mikroba pembusuk seperti spesies Clostridium

20 sp akan mengubah asam laktat menjadi asam butirat. Pada penelitian ini diindikasikan bahwa asam butirat mengalami penurunan saat level tanin ditingkatkan. Pendapat ini sesuai dengan Salawu et al. (1999) yang menyatakan bahwa tanin pada silase dapat menghambat aktivitas bakteri dan jamur, sehingga menurunkan konversi laktat menjadi asetat, etanol atau butirat. Tanin dalam penelitian ini hanya diindikasikan dapat menurunkan jumlah butirat karena p slope bernilai antara (0,05 < P < 0,1), dari proses pengamatan level tanin terhadap kualitas silase dihasilkan persamaan matematika pengaruh tanin terhadap jumlah butirat sebagai berikut: Y = 6,9 – 0,123 X, dengan Y adalah jumlah amonia dan X adalah jumlah tanin yang ada pada silase.

23 KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penambahan tanin pada silase tidak meningkatkan kualitas silase, namun tanin mampu menjaga kualitas silase dengan mempertahankan kandungan protein dari proses degradasi dan deaminasi, hal ini dapat diketahui dari jumlah penurunan NH3 dan konsentrasi asam butirat seiring meningkatnya kadar tanin pada silase. Penurunan jumlah NH3 akibat penambahan tanin adalah sebagai berikut Y = 75,4 – 0,636 X, dengan Y sebagai jumlah amonia (mM) dan X adalah level tanin (mg/g) dan untuk penurunan butirat adalah Y = 6,9 – 0,123 X, dengan Y adalah jumlah butirat (mM) dan X adalah jumlah tanin yang ada pada silase (mg/g).

Saran

24 UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan semua yang dibutuhkan oleh penulis, sholawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad Salallohu Alaihi wassalam, yang telah menjadi inspirasi terbesar bagi penulis, serta sahabat – sahabat beliau Rodiallohuanhum.

Penulis ucapkan terimakasih kepada pembimbing skripsi Bapak Dr. Anuraga Jayanegara, S.Pt., M.Sc. serta pembimbing akademik sekaligus pembimbing skripsi Bapak Ir. Asep Tata Permana, M.Sc.,. Beliau–beliau banyak sekali memberikan ide, masukan, motivasi, serta pelajaran kehidupan selama pembimbingan skripsi dan di luar pembimbingan skripsi. Terimakasih juga penulis haturkan kepada dosen penguji seminar Bapak Ir. Kukuh Budi Satoto MS. yang memberikan banyak masukan bagi penulis.

Penulis juga mengucapakan terimakasih banyak kepada bapak Dr. Ir. Jajat Tjahja Fahmi Arif, M.Sc., Agr. Ibu Ir. Anita Tjakradidjaja, M.Sc. dan Ibu Dr. Ir. Despal, MSc. selaku pembimbing PKM, serta beberapa lomba yang penulis ikuti. Beliu–beliau sangat mempengaruhi pola pikir penulis dalam melakukan dan memandang suatu penelitian. Penulis juga mengucapakan terimakasih kepada dosen– dosen lain yang berada di Departemen INTP, Fakultas Peternakan, dan IPB.

25 DAFTAR PUSTAKA

Adesogan, A. T. & M. B. Salawu. 2002. The effect of diferent additives on the fermentation quality, aerobics stability and in vitro digestability of pea wheat bi-crop silages countaining pea to wheat rotation. Grass. Forage. Sci. 57: 25-32.

Ahadi, M. R. 2003. Kandungan Tanin Terkondensasi dan Laju Dekomposisi pada Serasah Daun Rhizospora mucronata lamk pada Ekosistem Tambak Tumpangsari, Purwakarta, Jawa Barat. Skripsi. Institut Pertanian Bogor, Bogor .

Albrecht, K. & R. E. Muck. 1991. Crop and utilitation proteolysis in ensilled forage legume that varry in tannin concentration Crop sci. 31: 464-469.

Ariningsih, K. 2004. Penambahan Sumber Tanin yang Berbeda dalam Perebusan Telur Asin terhadap Kualitas Mikrobiologi Selama Penyimpanan. Skripsi. Fakultas Peternakan. Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Cavallarin, L., E. Tabacco, & G. Borreani. 2007 Forage and grain legume silages as a valuable source of protein for dairy cows. Ital.J.Anim.Sci. 6: 282-284.

Deaville, E. R., D. I. Givens, & I. Mueler-Harvey. 2010. Chesnut and Mimosa tannin silages: Effect in sheep differ for apparent digestibilty, nitrogen utilitation and losses. Anim. Feed Sci. Technol. 157: 129-138.

Dennis, O., W. J. M. Smith., J. D. Brooker, & M. C. ScWeeney. 2005 Tolerance mechanisms of streptococci to hydrolysable and condensed tannins. Anim Feed Sci. Technol. 121: 59-75

Ensminger, M. E. & C. G. Olentine. 1978. Feeds and Nutrition Complete. The Ensminger ublishing Company, Clovis, California, U.S.A.

Frasser, M. D., R. Fychan, & R. Jones. 2001. The effect of harvest date and inoculation on the yield, fermentation characteristics and feeding value of forage pea and field bean silages. Grass. Forage. Sci. 56: 218-230.

Glass, G.V. 1976. Primary, secondary and meta-analysis of research. Ed. Res. 5: 3-8. Jayanegara, A. & E. Palupi. 2010. Condensed tannin effect on nitrogent digestion in

ruminantia meta-analysis from invitro and invivo studies, Med. Pet. edisi 2010: 176-181.

Kondo, M., K. Kita, & H. Yokota. 2004. Feeding value to goats of whole crop oat ensiled with green tea waste. Anim. Feed. Sci. Technol. 113: 71-81.

Kondo, M., N. Naoki, K. Kazumi, & H. Yokota. 2006. Enhanced lactic acid fermentation of silage by the addition of green tea waste. J. Sci. Food. Agric. 84 : 728-734.

26 Kondo, M., K. Kita, & H. Yokata. 2007. Ensiled or oven-dried green tea by-product as protein feed stuffs: effect of tannin on nutritive value in goats. Asian-Aust.J. J Anim. Sci. 20: 880-886.

Kondo, M., M. Hidaka, K. Kita, & H. Yokata. 2007. Feeding value of supplemented diet with black tea by-product silage : effect of polyethylene glycol addition to the diet on digestibility of protein fractions in goats. Grass. Forage. Sci. 53: 131-137.

Kuman, R. & M. Singh. 1984. Tannins: their adsereve role in ruminants nutrition. J. Agric. Food Chem. 32: 447-453.

Makkar, H. P. S. 1993. Antinutritional Factor in Food for Livestock in Animal Producting in Developing Country. Britsh Society of Animal Production. Maldonado, R. A. P. 1994. The Chemical Nature and Biologycal Activity of Tannins

in Forages Legumes Fed to Sheep and Goat. Thesis. Departement of Agriculture Australia. University of Quensland Australia, Australia.

Marangon, M., S. Vincenzi, M.Lucchetta, & A. Curioni. 2010. Heating and reduction affect the reaction with tannins of wine protein fractions differing in hydrophobicity. Anal. Chim. Acta. 660: 110-118.

McSweeney, C. S., B. Palmer, D. M. McNeil, & D. O. Krause. 2001. Microbial interactions with tannins: nutritional consequences for ruminants. Anim. Feed Sci. Technol. 91: 83-93.

Muck, R. E. 2002. Effect of corn silage inoculation aerobic stability. An asae meeting presentation. The society in agricultural, food and biological system. Chicago, July 28-31, 2003.

Ohmomo, S., O.Tanaka, H. K. Kitamoto, & Y. Cai. 2002. Silage and mirobial performace. Old Story but New Problem. J. Jarq 36: 59-71.

Patra, A., K. Sharma, & K. Sharma. 2006. Effects of partial replecement of dietary protein by a leaf meal mixture on nutrient utilitation by goats in pre and late gestation. Small. Rumin. Res. 63: 66-74.

Reksohadiprodjo, S. 1988. Pakan Ternak Gembala. BPFE, Yogyakarta.

Salawu, B. M., T. Acamovic, C. Stewart, T. Hvelpund, & M. R. Weisbjerg. 1999. The use of tannins as silage additives: effects on silage compotition on mobile bag disappearance of dry matter and protein. Anim. Feed Sci. Technol. 82 : 243-259.

Salawu, B. M., Warren, E. H, & A. T. Adesogan. 2001. Fermentation characteristics, aeroik stability and ruminal degradation of ensiled pea wheat by-crop forages treated with two microbial inoculants, formic acid or quebracho tannins J. Sci Food Agric. 81 : 1263-1268.

Salminen, S. & A. Wright. 1998. Lactic Acid Bacteria. Microbiology and Functional Aspects. Scont Adition. Marcel Dekker Inc.,New York.

27 SAS Instititute Inc. 2008. SAS / STAT Software, version 9.2. SAS Institute Inc.,

Cary, USA.

Sauvant D., P. Schmidely, J. J. Daudin, & N. R. St-Piere. 2008 meta-analysis of experemental dat in animal nutrition. Journal of Animal Consortium 1203-1214.

Siregar, M. E. 1989. Produksi dan Nilai Nutrisi Tiga Jenis Rumput Pennisetum dengan Sistem Potong Angkut. Prosiding Pertemuan Ilmiah Ruminansia. Jilid 1. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian, Bogor.

Soetjipto, H. P. 1995. Aplikasi meta-analisis dalam pengujian validitas aitem. Buletin Psikologi. No. 2 Desember 1995. Yogyakarta.

Sugiyanto 2004. Handout Meta-Analisis. Tidak diterbitkan. Yogyakarta.

Susanti, C. M. E. 2000. Autokondensat tanin sebagi perekat kayu lamina. Jurusan IPK. Program pasca sarjana IPB. Bogor. Desertasi

St-Pierre N. R. 2001. Invited riview : Integrating quantitative findings from multiple studies using mixed model methodology. J. Dairy. Sci. 84 : 741-755.

Tabbaco, E., G. Borreani, G. M. Crovetto, G. Glassi, D. Colombo, & L. Cavallarin. 2006. Effect of chestnut tannin on fermentation quality, proteolysis, and protein rumen degradability of alfafa silage. J. Dairy Sci. 89 : 4736-4746. Tangendjaja, B., E .Wina, Ibrahim, & B. Palmer 1992. Kaliandra dan

pemanfaatannya, balai penelitian ternak dan the Australian center for International agricultural research.

Telek, L. & H. D. Graham. 1993. Leaf protein concentrate. AV I Publishing Company, Inc. Wesport, Connecticut.

Xu C., C. Yimin, M. Naoka, & O. Msuhiro., 2007.Nutritive value for ruminants of green tea grounds as replecment of rewers grains in totally mixed rotation silage. Anim. Feed. Sci. Technol. 138 : 228-238.

Lampiran

Hasil analisis data dengan SAS 9.1

Hasil meta analisis dengan prosedur mixed model Pendugaan Parameter

kofarian

Parameter Pendugaan kofarian

studi 1445,17 Residual 522,40

Fit Statistik

AIC (semakin kecil semakin bagus) 1149,4 AICC (semakin kecil semakin bagus) 1149,5 BIC (semakin kecil semakin bagus) 1151,9

Hasil dari efek tetap

Standar

Efek Pendugaan Eror DF nilai t Pr > |t| Intercept 75,3717 8,8311 21 8,53 <,0001 Tanin level -0,6363 0,1406 97 -4,53 <,0001

hasil dari random efek

Standar Eror

Efek studi pendugaan Prediksi DF nilai t Pr > |t| penelitian 1 -15,3332 16,7496 97 -0,92 0,3622 penelitian 2 -29,9590 13,5915 97 -2,20 0,0299 penelitian 3 16,7449 16,6789 97 1,00 0,3179 penelitian 4 48,6962 13,6609 97 3,56 0,0006 penelitian 5 16,7449 16,6789 97 1,00 0,3179 penelitian 6 6,6246 16,6789 97 0,40 0,6921 penelitian 7 -23,8423 12,6222 97 -1,89 0,0619

penelitian 8 26,3028 14,7215 97 1,79 0,0771 penelitian 9 17,4006 18,2618 97 0,95 0,3430 penelitian 11 67,6191 10,3540 97 6,53 <,0001 penelitian 12 -14,4914 12,9743 97 -1,12 0,2668 penelitian 13 48,9897 12,6115 97 -3,88 0,0002 penelitian 14 0,0000 38,0154 97 0,00 1,0000 penelitian 15 0,0000 38,0154 97 0,00 1,0000 penelitian 16 -48,2274 10,2665 97 -4,70 <,0001 penelitian 17 -28,7539 12,2643 97 -2,34 0,0211 penelitian 18 -29,5382 12,7355 97 -2,32 0,0225 penelitian 19 14,9508 13,9219 97 1,07 0,2855 penelitian 20 -2,0602 18,3341 97 -0,11 0,9108 penelitian 21 0,0000 38,0154 97 0,00 1,0000 penelitian 22 0,0000 38,0154 97 0,00 1,0000

1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembuatan dan perencanaan silase yang tepat sangat penting dilakukan di Indonesia, karena saat musim penghujan jumlah hijauan sangat melimpah, namun saat musim kemarau jumlah hijauan berkurang sangat drastis. Perencanaan pembuatan silase yang tepat diharapkan dapat meningkatkan kualitas silase, sehingga kebutuhan hijauan pakan dari segi kualitas dan kuantitas dapat dipenuhi sepanjang tahun. Prinsip pembuatan silase adalah menurunkan pH lingkungan di dalam silo sampai mendekati empat atau di bawah empat, namun dalam proses ini diperlukan selang waktu untuk mencapai proses tersebut. Selang waktu tersebut dimanfaatkan oleh bakteri pembusuk untuk berkembang biak dan menurunkan nilai nutrisi silase.

Pemanfaatan nutrisi hijauan oleh bakteri pembusuk akan menurunkan nilai nutrisi dan kualitas silase, salah satu permasalahan yang cukup sering terjadi adalah proses deaminasi protein yang menghasilkan amonia. Proses deaminasi dapat menurunkan nilai protein dan amonia yang dihasilkan oleh bakteri pembusuk dapat menurunkan kualitas silase dengan mengurangi palatabilitas ternak.

Tanin merupakan senyawa metabolit sekunder pada tanaman yang memiliki kemampuan untuk mengikat protein dan sebagai zat antibakteri, serta jamur (Salawu et al., 1999). Kemampuan tanin dalam mengikat protein diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai pencegah tumbuhnya Clostridium sp yang merupakan bakteri pembusuk, selain itu kemampuan tanin sebagai antibakteri dan jamur serta cendawan diharapkan dapat menjaga kualitas silase dari proses deaminasi.

2 Tujuan

3 TINJAUAN PUSTAKA

Tanin

Tanin adalah senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada beberapa tanaman. Tanin mampu mengikat protein, sehingga protein pada tanaman dapat resisten terhadap degradasi oleh enzim protease di dalam silo ataupun rumen (Kondo et al., 2004). Tanin selain mengikat protein juga bersifat melindungi protein dari degradasi enzim mikroba maupun enzim protease pada tanaman (Oliveira et al., 2009), sehingga tanin sangat bermanfaat dalam menjaga kualitas silase.

Tanin merupakan senyawa kimia yang tergolong dalam senyawa polifenol (Deaville et al., 2010). Tanin mempunyai kemampuan mengendapkan protein, karena tanin mengandung sejumlah kelompok ikatan fungsional yang kuat dengan molekul protein yang selanjutnya akan menghasilkan ikatan silang yang besar dan komplek yaitu protein tanin. Tanin mempunyai berat molekul 0,5-3 KD. Tanin alami larut dalam air dan memberikan warna pada air, warna larutan tanin bervariasi dari warna terang sampai warna merah gelap atau coklat, karena setiap tanin memiliki warna yang khas tergantung sumbernya (Ahadi, 2003).

Tanin pada tanaman diklasifikasikan sebagai tanin terhidrolisis dan tanin terkondensasi. Tanin terhidrolisis merupakan jenis tanin yang mempunyai struktur poliester yang mudah dihidrolisis oleh asam atau enzim, dan sebagai hasil hidrolisisnya adalah suatu asam polifenolat dan gula sederhana. Golongan tanin ini dapat dihidrolisis dengan asam, mineral panas dan enzim-enzim saluran pencernaan. Sedangkan tanin terkondensasi, yang sering disebut proantosianidin, merupakan polimer dari katekin dan epikatekin (Maldonado, 1994). Tanin yang tergolong tanin terkondensasi, banyak terdapat pada buah-buahan, biji-bijian dan tanaman pangan, sementara yang tergolong tanin terhidrolisis terdapat pada bahan non-pangan (Makkar, 1993), untuk lebih jelas struktur tanin dapat dilihat pada Gambar 1.

4 Gambar 1. Struktur tanin terhidrolisis (a) dan terkondensasi (b)

Sumber: (Dennis et al., 2005)

1. Tanin secara umum memiliki gugus fenol dan bersifat koloid.

2. Semua jenis tanin dapat larut dalam air, kelarutannya besar dan akan bertambah besar apabila dilarutkan dalam air panas. Begitu pula dalam pelarut organik seperti metanol, etanol, aseton dan pelarut organik lainnya.

3. Reaksi warna terjadi bila disatukan dengan garam besi. Reaksi ini digunakan untuk menguji klasifikasi tanin. Reaksi tanin dengan garam besi akan memberikan warna hijau dan biru kehitaman, tetapi uji ini kurang baik karena selain tanin yang dapat memberikan reaksi warna, zat-zat lain juga dapat memberikan reaksi warna yang sama.

4. Tanin mulai terurai pada suhu 98,8 0

5. Tanin dapat dihidrolisis oleh asam, basa, dan enzim. C.

6. Ikatan kimia yang terjadi antara tanin-protein atau polimer lainnya terdiri dari ikatan hidrogen, ikatan ionik, dan ikatan kovalen.

7. Tanin mempunyai berat molekul tinggi dan cenderung mudah dioksidasi menjadi suatu polimer, sebagian besar tanin amorf (tidak berbentuk) dan tidak mempunyai titik leleh.

Tanin terhidrolisis Tanin terkondensasi

5 8. Warna tanin akan menjadi gelap apabila terkena cahaya atau dibiarkan di udara

terbuka.

9. Tanin mempunyai sifat bakteristatik dan fungistatik.

Tanin dikenal sebagai senyawa antinutrisi karena kemampuannya membentuk ikatan komplek dengan protein. Kemampuan tanin untuk mengendapkan protein ini disebabkan tanin memiliki sejumlah group fungsional yang dapat membentuk komplek kuat dengan molekul-molekul protein, oleh karena itu secara umum tanin dianggap sebagai anti-nutrisi yang merugikan. Ikatan antara tanin dan protein sangat kuat sehingga protein tidak mampu tercerna oleh saluran pencernaan. Pembentukan komplek ini terjadi karena adanya ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, dan ikatan kovalen antara kedua senyawa tersebut (Makkar, 1993). Menurut Ariningsih (2004), ikatan kovalen terbentuk apabila tanin telah mengalami oksidasi dan membentuk polimer quinon yang selanjutnya melalui reaksi adisi eliminasi atom N dari gugus asam amino protein menggantikan atom oksigen dari senyawa poliquinon. Ikatan hidrogen yang terbentuk merupakan ikatan antara atom H yang polar dengan atom O baik dari protein (dari asam amino yang memiliki rantai samping non-polar) atau tanin (cincin benzena), adapun yang mendominasi kekuatan ikatan ini adalah ikatan hidrogen dan interaksi hidrofobik. Pembentukan ikatan antara tanin-protein dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu (1) karakteristik protein, seperti komposisi asam amino, struktur, titik isoelektrik dan bobot molekul, (2) karakteristik tanin, seperti berat molekul, struktur, dan heterogenitas tanin, (3) kondisi pereaksi, seperti pH, suhu, waktu, komposisi pelarut. Semakin rendah pH, jumlah tanin yang berinteraksi semakin kecil. Hal ini menunjukkan penurunan afinitas tanin terhadap protein untuk membentuk komplek dikarenakan adanya efek elektrostatik dari protein, pada pH tinggi dimana group fenolhidroksil terionisasi maka tanin tidak berinteraksi dengan protein.

6 Gambar 2. Contoh interaksi tanin dengan protein

Sumber: (Matteo et al., 2010)

Tanin merupakan senyawa yang mampu mengurangi produksi gas metan. Semakin tinggi konsentrasi tanin maka produksi CH4 akan menurun. Menurut Patra et al. (2006), tanin yang terkandung dalam ekstrak tanaman Terminalia chebula mempunyai aktivitas anti-metanogenik. Sementara itu McSweeney et al. (2001) menyatakan bahwa penurunan produksi gas CH4

Silase merupakan metode penyimpanan dengan prinsip fermentasi, dari proses ini akan dihasilkan asam laktat (Muck, 2002). Bakteri asam laktat merupakan bakteri Gram positif, tidak berspora, berbentuk batang atau basil maupun kokus, tidak memiliki sitokrom, bersifat anaerobik tetapi toleran terhadap O

dapat pula disebabkan oleh penurunan degradasi karbohidrat struktural akibat terbentuknya suatu komplek antara tanin dengan selulosa atau hemiselulosa.

Silase

Teknologi pasca panen merupakan salah satu hal penting dalam mempertahankan kandungan nutrisi hijauan pakan. Salah satu teknik penyimpanan yang umum digunakan adalah pembuatan silase. Silase merupakan teknik penyimpanan yang dapat dimanfaatkan tidak hanya dalam musim kemarau, tetapi di semua musim (Ohmomo et al., 2002).

7 dan Wright, 1998). Apabila kondisi pH di dalam silo kurang dari 4, aktivitas bakteri asam laktat mulai terhambat, sehingga proses pembentukan asam laktat menjadi stabil. Di dalam silase terbentuk senyawa asam butirat yang berasal dari konversi asam laktat menjadi asam butirat, CO2 dan H2. Hal ini terjadi akibat adanya aktivitas bakteri pembusuk (Ohmomo et al., 2002). Pada saat pH kurang dari 4, kualitas silase menjadi stabil selama tetap dalam kondisi anaerob. Sebaliknya apabila terjadi pasokan oksigen atau air di dalam silo, pH menjadi meningkat dan fermentasi bakteri clostridium dapat berlangsung, pada kondisi ini asam laktat diubah menjadi asam butirat (Ohmomo et al., 2002). Selain menghasilkan asam laktat bakteri asam laktat dapat juga menghasilkan hidrogen peroksida yang mampu menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk. Aktivitas hidrogen peroksida sebagai senyawa antimikroba, melibatkan sistem laktoperoksidase. Sistem ini dapat merusak membran sitoplasma bakteri gram negatif.

Penilaian kualitas silase dapat diamati dari beberapa aspek diantaranya adalah pH silase, pH silase dikategorikan sebagai berikut : 3,5-4,2 baik sekali, 4,2-4,5 baik, 4,5-4,8 sedang, lebih dari 4,8 dikategorikan dalam kualitas jelek (Siregar, 1996). Warna merupakan salah satu penentu kualitas silase selain pH. Menurut Siregar (1996), secara umum silase yang baik mempunyai warna hijau atau kecoklatan. Penilaian silase juga ditentukan oleh bau yang dihasilkan. Silase yang baik memiliki aroma asam dan memiliki palatabilitas yang lebih baik dari silase yang jelek. Tekstur silase merupakan salah satu komponen penting dalam menilai kualitas silase. Kualitas silase yang baik umumnya memilki tekstur yang mirip dengan aslinya dan dalam silase tidak terdapat jamur.

8 Disamping pH warna silase merupakan salah satu kriteria penilaian kualitas silase. Menurut Siregar (1996), secara umum silase yang baik mempunyai warna hijau atau kecoklatan. Namun dalam proses pembuatan silase ditemukan perubahan warna. Menurut Reksohadiprodjo (1988), perubahan warna ini terjadi karena proses respirasi aerobik yang berlangsung selama persediaan oksigen masih ada, sampai gula sederhana pada tanaman habis. Gula sederhana yang terdapat pada silase akan teroksidasi menjadi CO2

Silase merupakan teknik penyimpanan yang memanfaatkan proses fermentasi oleh bakteri asam laktat yang memiliki kemampuan dalam merubah lingkungan sekitar silo menjadi asam. pH yang rendah ini menyebabkan bakteri pembusuk tidak dapat tumbuh. Bakteri asam laktat (BAL) juga menghasilkan hidrogen peroksida yang bersifat racun terhadap bakteri pembusuk (Muck, 2002). Selain bakteri asam laktat di dalam silase terdapat bakteri yang memiliki fungsi bertolak belakang dengan bakteri asam laktat seperti Bacterium herbicola, Escherichia coli, Bacillus sp, Listeria monocytogenes. Mikroba–mikroba ini memiliki kemampuan dalam

dan air, dan akan menghasilkan panas. Bila temperatur terlalu panas, silase akan berwarna coklat tua sampai hitam. Hal ini menyebabkan turunnya palatabilitas silase. Proses kenaikan temperatur pada silase juga dapat menurunkan jumlah karbohidrat, serta dapat memicu proses denaturasi protein yang dapat menurunan kecernaan protein. Warna coklat pada silase juga dapat disebabkan oleh pigmen phatophytin suatu derivat klorofil yang tidak mengandung magnesium.

Pada proses pembuatan silase umur tanaman berpengaruh terhadap jumlah karbohidarat mudah terfermentasi. Tanaman muda pada umumnya memiliki kandungan karbohidrat mudah terfermentasi lebih tinggi. Karbohidrat ini nantinya akan dirombak menjadi volatil fatty acid (VFA) yaitu asam laktat, asam asetat, asam butirat, asam karbonat, serta alkohol dalam jumlah yang kecil (Oliveira, 2009). Asam laktat merupakan komponen penting dalam pengawetan silase, namun asam lemak terbang lain seperti asam butirat bila terlalu tinggi akan menyebabkan penurunan kualitas silase. Perlu diketahui bahwa aktivitas mikroba pembusuk seperti spesies Clostridium sp akan mengubah asam laktat yang baik bagi kualitas silase menjadi asam butirat yang bersifat merusak silase (Salawu, 1999).

9 merombak bahan organik dan protein menjadi CO2, CH4, CO, NO, NO2 dan air (Ohmomo et al., 2002).

Kualitas silase selain ditentukan oleh mikroba–mikroba yang terdapat dalam lingkungan silo, juga dipengaruhi oleh senyawa metabolit sekunder. Penambahan tanin yang berasal dari tanaman chestnut, mimosa atau residu daun teh hijau meningkatkan kualitas silase yang ditandai dengan penurunan degradasi bahan kering (BK) dan protein kasar (PK) selama ensilase, serta konsentrasi N-amonia atau N total, hal ini dapat menujukkan bahwa pembusukan yang dilakukan mikroba berkurang (Salawu et al., 1999; Kondo et al., 2004, dan Tabacco et al., 2006). Santoso et al. (2007) juga melaporkan bahwa penambahan tanin yang berasal dari residu daun teh hitam menurunkan degradasi BK dan PK selama ensilase rumput gajah. Oleh sebab itu, senyawa tanin dapat dijadikan agen proteksi protein yang bersifat alami selama ensilase. Salawu et al. (1999) menyatakan bahwa tanin dapat menghambat aktivitas bakteri dan jamur, hal ini berpengaruh terhadap jumlah konversi asam laktat yang diubah menjadi asam asetat, etanol atau butirat. Penurunan konversi ini terjadi akibat bakteri Closridium sp yang merupakan bakteri pembusuk jumlahnya menurun, hal ini ditunjukkan oleh penurunan jumlah asam butirat dalam silase. Yahaya et al. (2004) dan Santoso et al. (2010), menyatakan bahwa peningkatan kadar tanin akan menurunkan jumlah NDF dan hemiselulosa. Menurut Santoso (2010) penurunan NDF dan hemiselulosa dapat meningkatkan kualitas silase, karena dapat meningkatkan kecernaan silase oleh ternak.

10 Meta-analisis

Meta-analisis merupakan suatu studi dengan cara menganalisis data yang berasal dari studi primer. Hasil analisis studi primer dipakai sebagai dasar untuk menerima atau mendukung hipotesis, menolak atau menggugurkan hipotesis yang diajukan oleh beberapa peneliti (Sugiyanto, 2004). Teknik meta-analisis dapat juga digunakan sebagai alat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan baru dengan berpedoman pada data lama yang dimiliki (Glass, 1981). Sutjipto (1995) menyatakan bahwa meta-analisis adalah salah satu teknik merangkum berbagai hasil penelitian secara kuantitatif.

Meta-analisis pada awalnya dikembangkan dalam proses penelitian psikologi, kesehatan, dan ilmu sosial, namun dengan berkembangnya ilmu pengetahuan terutama dalam bidang nutrisi makanan ternak maka metode ini diadopsi dalam menjawab permasalahan–permasalahan yang ada dalam bidang tersebut (Sauvant et al., 2008).

Meta-analisis memiliki keuntungan dalam membantu peneliti di negara berkembang yang tidak memiliki peralatan dan dana yang memadai untuk melakukan penelitian melalui pengumpulan data publikasi ilmiah di seluruh dunia. Meta-analisis juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk menguji hipotesis suatu penelitian secara global, seperti menguji pengaruh obat, dan feed aditif yang terdapat dalam beberapa publikasi ilmiah. Metode ini dapat juga dimanfaatkan sebagai model empiris suatu respon biologis ternak terhadap suatu perlakuan. Meta-analisis juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan dan meringkas suatu pengukuran yang didapatkan dari penelitian sekunder atau data minor dari suatu penelitian utama (Sauvant et al., 2008). Metode ini sangat membantu dalam permodelan percobaan secara mekanistik, untuk mengestimasi atau menduga parameter dan memperkirakan variabel tetap suatu model matematis respon ternak terhadap suatu perlakuan (Sauvant et al., 2008).

11 berkonsentrasi pada nilai peluang dan mengabaikan variasi penelitian, oleh karena itu diperlukan analisis yang mampu mengurangi pengaruh perbedaan variasi dalam pengumpulan data. Analisis yang mampu mengurangi pengaruh variasi antar studi adalah random effect, dengan menggunakan metode analisis ini akan didapatkan selang kepercayaan yang lebih lebar dibandingkan fixed effect, sehingga pada penelitian ini dilakukan proses penggabungan antara metode fixed effect dan random effect yang selanjutnya disebut mixed model, dengan metode ini kelebihan dan kekurangan kedua analisis dapat digabungkan. Analisis mixed model ini terdapat pada software SAS 9.1 (St-Pierre, 2001).