PENGARUH TEKNIK PENEBANGAN, SIKAP TUBUH PENEBANG, DAN KELERENGAN

TERHADAP EFISIENSI PEMANFAATAN KAYU MANGIUM (

Acacia mangium

Wild)

(THE EFFECT OF FELLING TECHNIQUE, FELLER POSTURES, AND SLOPE TO TIMBER

UTILIZATION EFFICIENCY OF

Acacia mangium

Wild

)

Sona Suhartana dan Yuniawati

Pusat Litbang Hasil Hutan-Badan Litbang Kehutanan-Departemen Kehutanan Jl. Gunung Batu No. 5, PO. BOX. 182 BOGOR 16001

Telp. 0251-633378; Fax: 0251-633413

Abstract

Productivity and timber utilization efficiency (TUE) could increase and production cost could decrease by implementing the appropriate felling technique and feller postures.The study was carried out at PT. Finnantara Intiga, West Kalimantan on August 2007. The aim of the study was to find out the effects of slopes ≤ (15% and > 15%), feller postures (squatted, bowed, and stand), and felling techniques (conventional/CLT and lowest possible felling techniques/LPFT) to increasing TUE of mangium. To recommend a better technique, the two felling techniques have been compared based on productivity, efficiency and production cost by using split plot factorial 2x2x3.The results showed: (1)The highest productivity and TUE,, the lowest cost production and stump height were reached by implementing LPFT on slope of ≤ 15% with bowed, which each of 18,992 m3

/hour; 99,4%; Rp 2.691,2/m3

; and 9,4 cm respectively; and (2) Implementing LPFT on slopes of ≤ 15% with bowed can increase TUE about 18,5% equal to benefit of Rp 10.097.528.320/year. This is a chance for a forest company to apply the LPFT.

Keywords: Timber utility efficiency, productivity, production cost, feller posture

Abstrak

Produktivitas, efisiensi pemanfaatan kayu dapat meningkat dan biaya produksi dapat menurun dengan menerapkan teknik penebangan dan sikap tubuh yang tepat pada kondisi kelerengan tertentu. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2007 di PT Finnantara Intiga Kalimantan Barat dengan tujuan untuk mengetahui produktivitas, efisiensi pemanfaatan kayu dan biaya produksi dengan menerapkan teknik penebangan (konvensional, serendah mungkin), sikap tubuh (jongkok, membungkuk, dan berdiri) dan kelerengan (≤ 15%, > 15%). Untuk menetapkan teknik yang disarankan dilakukan analisis dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) Faktorial Petak Terbagi (split plot) 2x2x3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Produktivitas penebangan tertinggi, biaya produksi terendah dan efisiensi pemanfaatan kayu tertinggi serta tinggi tunggak terendah dicapai oleh teknik penebangan serendah mungkin dengan sikap tubuh membungkuk pada kelerengan ≤ 15%, yaitu masing-masing 18,992 m3

/jam, Rp 2.691,2/m3

, 99,4%, dan 9,4 cm; (2) Dengan menerapkan teknik penebangan serendah mungkin pada kelerengan ≤ 15% dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan kayu sebesar 18,1% yang setara dengan tambahan keuntungan Rp 10.097.528.320/tahun. Dengan demikian terbuka peluang bagi perusahaan untuk menerapkan teknik penebangan serendah mungkin.

Kata kunci: Efisiensi pemanfaatan kayu, produktivitas, biaya produksi, sikap tubuh

PENDAHULUAN

Kegiatan penebangan pohon merupakan langkah awal dari serangkaian kegiatan pemanenan kayu. Hal tersebut dapat memberikan nilai ekonomi dan perubahan kondisi areal bekas tebangan. Salah satu tujuan penebangan pohon adalah untuk memperoleh

bahan baku bagi industri perkayuan. Dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu: (1) teknik penebangan; (2) sikap tubuh penebang; (3) kondisi kemiringan lapangan; dan (4) peralatan yang digunakan (Suhartana, et al., 2007).

konvensional. Penebangan konvensional menghasilkan efisiensi pemanfaatan kayu yang rendah, sedangkan jika diterapkan teknik penebangan serendah mungkin dapat menghasilkan pemanfaatan kayu yang tinggi [Suhartana dan Yuniawati, (2006; 2005); Suhartana, et al., 2005].

Hasil penelitian Suhartana et al. (2007) di Kalimantan Selatan menyimpulkan bahwa dilihat dari aspek efisiensi pemanfaatan kayu mangium, teknik penebangan serendah mungkin dengan sikap tubuh membungkuk dan jongkok pada kelerengan ≤ 15% dan > 15% dapat meningkatkan efisiensi sebesar 14,5% yang setara dengan Rp 5.140.642.080/tahun. Hal ini merupakan tambahan keuntungan bagi perusahaan apabila menerapkan teknik tersebut.

Dalam pelaksanaan penebangan sering melupakan sikap tubuh penebang yang tepat. Sikap tubuh sebaiknya disesuaikan dengan kondisi kemiringan lapangan tempat penebangan. Sikap tubuh penebang yang salah dapat menimbulkan kecelakaan kerja sehingga produktivitas menurun, dan kerusakan kayu karena adanya beban kerja yang berlebihan sehingga penebang mudah lelah yang pada akhirnya hasil tebangan menjadi tidak efisien (Suhartana, et al., 2005).

Acacia mangium (Leguminosae) sebagian berupa pohon atau perdu dengan tegakannya bisa mencapai tinggi 30 m dan diameter 90 cm dengan batang bebas cabang antara 0-15 m. Tanaman ini tumbuh baik pada tanah yang telah mengalami erosi, bekas perladangan, pada tanah yang lapisan mineralnya tipis dan tanah miskin hara. Mutu kayu mangium cukup tinggi sebagai papan kayu, kayu lapis, kayu bakar, perabotan rumah tangga, pulp dan kertas (Bastoni, 2002).

Kondisi areal hutan di Indonesia memiliki kemiringan yang berbeda, sehingga dapat mempengaruhi kualitas kayu yang ditebang. Penebangan di areal dengan kemiringan curam berisiko terhadap terjadinya kerusakan kayu yang lebih besar seperti kayu pecah, kayu belah dan jatuh ke dalam jurang. Penebangan pada kemiringan datar dan curam menggunakan teknik yang berbeda sehingga risiko kerusakan kayu dapat berkurang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh teknik penebangan, sikap tubuh dan kelerengan terhadap produktivitas, biaya produksi dan efisiensi pemanfaatan kayu mangium.

BAHAN DAN METODE

Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2007 di areal kerja HPHTI PT. Finnantara Intiga, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan

Barat. Dalam RKT tahun 2007, perusahaan memungut kayu dari areal seluas 9.849 ha dengan target produksi kayu 1.222.013 m3 terdiri dari jenis kayu mangium. AAC maksimum sebesar 1.933.575 m3

. Sedangkan rata-rata produksi kayu per tahun adalah 1.082.802 m3

. Harga kayu ini di pasaran lokal adalah Rp 280.000/m3

(Anonim, 2007).

Bahan yang digunakan adalah cat, kuas, tambang plastik, pita phi, meteran, pengukur waktu (stopwatch). Sedangkan alat yang digunakan adalah alat tulis, komputer dan chainsaw Stihl tipe MS 270 (alat yang dioperasikan di lapangan).

Prosedur Penelitian

Penelitian dilaksanakan melalui tahap kegiatan sebagai berikut:

1. Menetapkan secara purposif satu petak tebang yang segara akan dilakukan penebangan.

2. Melaksanakan penebangan dengan teknik penebangan serendah mungkin (15 cm di atas permukaan tanah) dan pemanfaatan batang sampai Ø 5 cm serta penebangan dengan penebangan konvensional (sesuai kebiasaan setempat) dengan menerapkan tiga sikap tubuh penebang (jongkok, bungkuk, dan berdiri) pada kondisi kemiringan lapangan ≤ 15% dan >15% dengan jumlah ulangan 60 pohon.

3. Pengukuran produktivitas, biaya produksi dan efisiensi pemanfaatan kayu adalah sebagai berikut:

a). Produktivitas penebangan dihitung dengan cara mencatat waktu tebang dengan metode nul-stop dan volume kayu yang ditebang.

b). Biaya produksi penebangan dengan cara mencatat semua pengeluaran seperti pemakaian bahan bakar, oli/pelumas, upah, produktivitas, biaya penyusutan, biaya pemeliharaan/perbaikan, bunga, asuransi dan pajak serta biaya upah. c). Efisiensi pemanfaatan kayu dengan

mencatat diameter pangkal, diameter ujung, tinggi pohon, panjang batang dan tinggi tunggak serta data yang menunjang.

Pengolahan Data

Data lapangan berupa produktivitas penebangan dan efisiensi pemanfaatan kayu diolah ke dalam bentuk tabulasi.

1. Produktivitas penebangan dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

Pt = (Vt/Wt)

di mana: Pt = produktivitas penebangan (m3

/jam); Wt = waktu tebang yang efektif (jam); Vt = volume kayu yang ditebang (m3

) diperoleh dari:

Vt = 0,25 π D2 L

di mana: π = bilangan bernilai 3,1416; L = panjang batang (m); D = diameter rata-rata (m) diperoleh dari: D = 0,5 (Dp+Du) di mana Dp = diameter pangkal dan Du = diameter ujung.

2. Efisiensi pemanfaatan kayu dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

Ef = (Vp/Vm) x 100%

di mana: Ef = efisiensi pemanfaatan (%); Vp = volume kayu yang dipungut (m3

); Vm = volume kayu yang seharusnya dapat dimanfaatkan (m3).

3. Biaya penebangan, penyaradan, muat-bongkar dan pengangkutan dihitung dengan menggunakan rumus dari FAO (Anonim, 1992) sebagai berikut:

BT = (BP + BA + BB + Pj + BBB + BO +

di mana: BT = Biaya penebangan (Rp/m3 ); BO = Biaya oli/pelumas (Rp/jam); H = Harga alat

(Rp); Bp = Biaya penyusutan (Rp/jam); PT = produktivitas penebangan (m3

/jam); BA = Biaya asuransi (Rp/jam); Up = Upah pekerja (Rp/jam); BB = Biaya bunga (Rp/jam); Pj = Biaya pajak (Rp/jam); BBB = Biaya bahan bakar (Rp/jam); Bpr = Biaya pemeliharaan (Rp/jam); HBB = Harga bahan bakar (Rp/liter); UPA = Umur pakai alat (jam); JT = Jam kerja alat per tahun (jam); BBB =Biaya bahan bakar; HP = Besar daya.

Analisis Data

Kedua teknik penebangan dibandingkan, dengan mempertimbangkan aspek produktivitas dan efisiensi pemanfaatan kayu serta biaya dilakukan dengan RAL Faktorial Petak Terbagi 2 x 2 x 3 (Steel dan Torrie, 1980).

A1 A2 mungkin, A2 = konvensional, B = kelerengan, B1= ≤ 15%, B2 = > 15%, C = sikap tubuh, C1 = jongkok, C2 = membungkuk dan C3 = berdiri; Ulangan masing-masing 5 pohon; Jumlah pohon contoh = 2 x 2 x 3 x 5 = 60 pohon

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produktivitas Penebangan

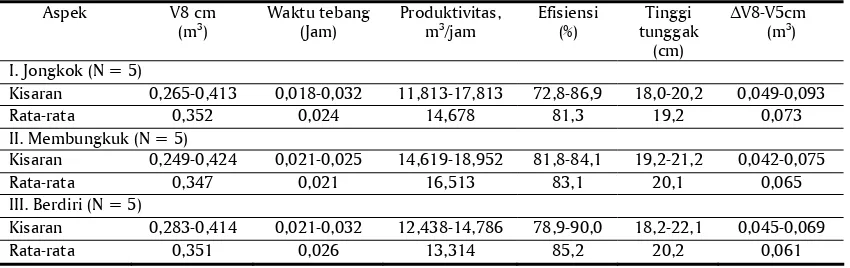

Produktivitas penebangan konvensional pada kelerengan ≤ 15% dan >15% dengan sikap tubuh jongkok, membungkuk, dan berdiri dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2. Tabel 1 dan 2 menunjukkan bahwa produktivitas penebangan pada kelerengan ≤ 15% dan > 15% dengan penebangan konvensional sangat beragam.

Tabel 1. Rata-rata produktivitas dan efisiensi penebangan konvensional pada kelerengan ≤ 15%

Aspek V8 cm

Kisaran 0,265-0,413 0,018-0,032 11,813-17,813 72,8-86,9 18,0-20,2 0,049-0,093

Rata-rata 0,352 0,024 14,678 81,3 19,2 0,073

II. Membungkuk (N = 5)

Kisaran 0,249-0,424 0,021-0,025 14,619-18,952 81,8-84,1 19,2-21,2 0,042-0,075

Rata-rata 0,347 0,021 16,513 83,1 20,1 0,065

III. Berdiri (N = 5)

Kisaran 0,283-0,414 0,021-0,032 12,438-14,786 78,9-90,0 18,2-22,1 0,045-0,069

Rata-rata 0,351 0,026 13,314 85,2 20,2 0,061

Pada kelerengan ≤ 15% dengan sikap tubuh membungkuk menghasilkan rata-rata produktivitas yang lebih tinggi daripada dua sikap tubuh lainnya yaitu 16,513 m3

/jam sedangkan pada kelerengan >15% dengan sikap tubuh membungkuk menghasilkan rata-rata produktivitas 15,363 m3

/jam. Produktivitas yang tinggi terjadi karena pada teknik penebangan konvensional pada umumnya operator tidak memperhatikan tinggi tunggak minimal tapi disesuaikan dengan kebiasaan tinggi tunggak yang mereka hasilkan atau ditetapkan perusahaan, sikap tubuh membungkuk dapat menghasilkan tinggi tunggak yang mereka inginkan dan kondisi kelerengan yang sedang memungkinkan menggunakan sikap tubuh membungkuk bagi operator chainsaw. Operator merasa nyaman dan aman bekerja dengan sikap tersebut sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan waktu yang cepat yaitu rata-rata 0,021 jam per pohon. Jika dilihat dari penggunaan sikap tubuh jongkok dan berdiri maka waktu yang dapat diselesaikan dengan sikap membungkuk paling cepat.

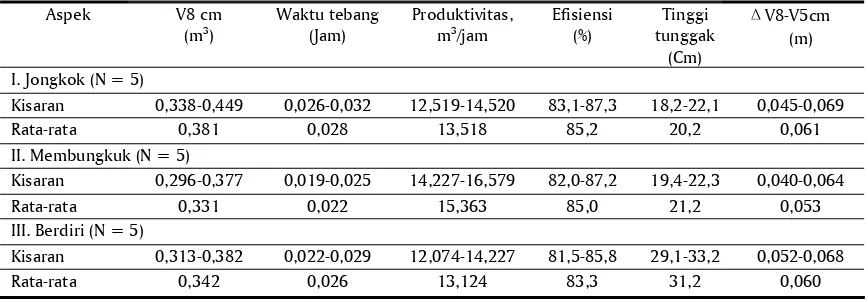

Pada kelerengan > 15% dengan sikap tubuh membungkuk menghasilkan rata-rata produktivitas yang lebih tinggi daripada menggunakan sikap tubuh jongkok dan berdiri yaitu 15,363 m3

/jam. Padahal kelerengan > 15% merupakan topografi agak curam. Tetapi nilai rata-rata tersebut lebih rendah daripada nilai rata-rata pada kelerengan ≤ 15%. Dapat dikatakan bahwa terjadi penurunan produktivitas penebangan. Hal ini disebabkan volume kayu yang dapat ditebang lebih rendah yaitu rata-rata 0,342 m3

dibanding 0,347 m3

. Walaupun operator chainsaw merasa nyaman dan aman dengan sikap tubuh membungkuk tetapi dengan kondisi kelerengan > 15% (agak curam) menjadi kesulitan tersendiri bagi operator sehingga volume kayu yang dapat

ditebang lebih rendah daripada penebangan pada kelerengan ≤ 15%. Dilihat dari rata-rata produktivitas penebangan teknik penebangan konvensional pada kelerengan ≤ 15% dan > 15% dengan sikap tubuh membungkuk maka dapat dikatakan bahwa kegiatan penebangan pada kelerengan > 15% memiliki kesulitan yang berarti bagi operator chainsaw karena semakin tinggi kelerengan maka tingkat kesulitan yang dihadapi akan semakin besar. Hal ini dapat dipahami karena energi yang dikeluarkan semakin besar sehingga ada rasa tidak nyaman dan kurang aman akibatnya bekerja dengan kondisi penuh kekhawatiran sehingga produktivitas menurun.

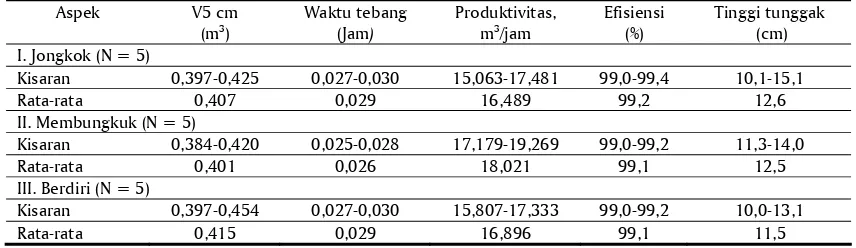

Hasil pengukuran produktivitas kerja dan efisiensi pemanfaatan kayu dengan teknik penebangan serendah mungkin pada kelerengan

≤ 15% dan > 15% dengan sikap tubuh jongkok, membungkuk dan berdiri disajikan pada Tabel 3 dan 4. Namun pada kelerengan ≤ 15% dengan teknik penebangan serendah mungkin sangat beragam. Pada kelerengan ≤ 15% dengan sikap tubuh membungkuk menghasilkan rata-rata produktivitas yang lebih tinggi daripada dua sikap tubuh lainnya yaitu 18,991 m3

/jam sedangkan pada kelerengan >15% dengan sikap tubuh membungkuk menghasilkan rata-rata produktivitas 18,021 m3

/jam. Penebangan pada kelerengan ≤ 15% dihasilkan rata-rata produktivitas dengan sikap tubuh membungkuk lebih tinggi, hal ini dikarenakan kondisi kelerengan yang sedang, yang memungkinkan menggunakan sikap tubuh membungkuk bagi operator chainsaw. Operator merasa nyaman dan aman bekerja dengan sikap tersebut sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan waktu yang cepat yaitu rata-rata 0,023 jam per pohon.

Tabel 2. Rata-rata produktivitas dan efisiensi penebangan konvensional pada kelerengan > 15%

Aspek V8 cm

(m3)

Waktu tebang (Jam)

Produktivitas,

m3/jam

Efisiensi (%)

Tinggi tunggak

(Cm)

ΔV8-V5cm

(m)

I. Jongkok (N = 5)

Kisaran 0,338-0,449 0,026-0,032 12,519-14,520 83,1-87,3 18,2-22,1 0,045-0,069

Rata-rata 0,381 0,028 13,518 85,2 20,2 0,061

II. Membungkuk (N = 5)

Kisaran 0,296-0,377 0,019-0,025 14,227-16,579 82,0-87,2 19,4-22,3 0,040-0,064

Rata-rata 0,331 0,022 15,363 85,0 21,2 0,053

III. Berdiri (N = 5)

Kisaran 0,313-0,382 0,022-0,029 12,074-14,227 81,5-85,8 29,1-33,2 0,052-0,068

Rata-rata 0,342 0,026 13,124 83,3 31,2 0,060

Keterangan: V 8 cm = Volume kayu sampai batas diameter 8 cm; ΔV8-V5cm = Selisih volume antara volume panjang batang

Jika dilihat dari penggunaan sikap tubuh jongkok dan berdiri maka waktu yang dapat diselesaikan dengan sikap membungkuk paling cepat.

Pada kelerengan > 15% dengan sikap tubuh membungkuk menghasilkan rata-rata produktivitas yang lebih tinggi daripada menggunakan sikap tubuh jongkok dan berdiri yaitu 18,021 m3/jam. Padahal kelerengan > 15% merupakan topografi agak curam. Tetapi nilai tersebut lebih rendah daripada nilai pada kelerengan ≤ 15%. Walaupun operator chainsaw merasa nyaman dan aman dengan sikap tubuh membungkuk tetapi dengan kondisi kelerengan > 15% menjadi kesulitan tersendiri bagi operator sehingga waktu tebang lebih lama daripada penebangan pada kelerengan ≤ 15%. Kesulitan yang terjadi disebabkan operator chainsaw belum terbiasa untuk melakukan penebangan. Hal ini dapat memicu kondisi emosi pekerja menjadi meningkat. Kondisi ini dapat mempengaruhi laju denyut jantung berdetak lebih cepat. Akibatnya energi yang dikeluarkan pekerja bertambah besar. Sistem kerja jantung mempengaruhi emosi manusia. Kondisi emosi yang meningkat menyebabkan

energi yang dikeluarkan semakin bertambah besar. Dilihat dari rata-rata produktivitas teknik penebangan serendah mungkin pada kelerengan

≤ 15% dan > 15% dengan sikap tubuh membungkuk maka dapat dikatakan bahwa kegiatan penebangan pada kelerengan > 15% membuat operator chainsaw merasa tidak nyaman dan kurang aman sehingga bekerja dengan kondisi penuh kekhawatiran dan kecemasan yang memungkinkan produktivitas menjadi menurun.

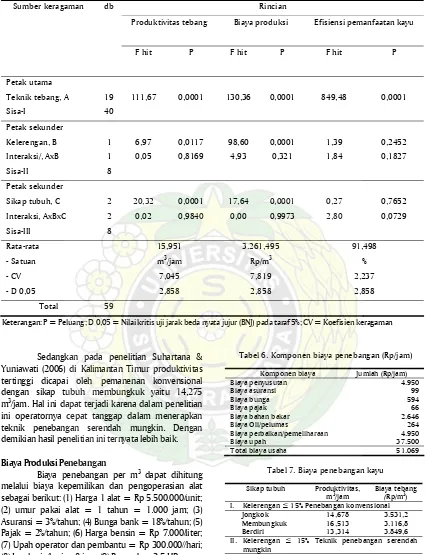

Hasil uji rancang acak lengkap faktorial dengan pola petak terbagi yang membandingkan produktivitas penebangan pada kelerengan ≤ 15% dan > 15% dengan sikap tubuh jongkok, membungkuk dan berdiri serta penebangan konvensional dan teknik penebangan serendah mungkin disajikan pada Tabel 5 di mana F hitung (111,67) atau P (0,0001) artinya bahwa pada kelerengan ≤ 15% dan > 15%, teknik penebangan serendah mungkin sikap tubuh membungkuk berpengaruh sangat nyata terhadap produktivitas penebangan.

Produktivitas tertinggi dalam penelitian ini dicapai oleh teknik penebangan serendah mungkin pada kelerengan ≤ 15% dan sikap tubuh membungkuk yaitu 18,992 m3

/jam.

Tabel 3. Rata-rata produktivitas dan efisiensi teknik penebangan serendah mungkin pada kelerengan ≤ 15%

Aspek V5 cm

(m3)

Waktu tebang (Jam)

Produktivitas,

m3/jam

Efisiensi (%)

Tinggi tunggak (cm) I. Jongkok (N = 5)

Kisaran 0,360-0,475 0,023-0,032 16,839-18,913 99,1-99,4 9,2-11,0

Rata-rata 0,415 0,028 17,659 99,3 10,5

II. Membungkuk (N = 5)

Kisaran 0,361-0,408 0,022-0,025 18,160-19,773 99,3-99,6 8,4-11,0

Rata-rata 0,382 0,023 18,991 99,4 9,4

III. Berdiri (N = 5)

Kisaran 0,316-0,427 0,024-0,032 15,269-18,333 98,9-99,2 13,1-16,2

Rata-rata 0,382 0,027 16,852 99,1 14,5

Keterangan: V 5 cm = Volume kayu sampai batas diameter 5 cm; N = Banyak ulangan; Sebaran diameter = 17,0-21,4 cm.

Tabel 4. Rata-rata produktivitas dan efisiensi teknik penebangan serendah mungkin pada kelerengan > 15%

Aspek V5 cm

(m3)

Waktu tebang (Jam)

Produktivitas,

m3/jam

Efisiensi (%)

Tinggi tunggak (cm) I. Jongkok (N = 5)

Kisaran 0,397-0,425 0,027-0,030 15,063-17,481 99,0-99,4 10,1-15,1

Rata-rata 0,407 0,029 16,489 99,2 12,6

II. Membungkuk (N = 5)

Kisaran 0,384-0,420 0,025-0,028 17,179-19,269 99,0-99,2 11,3-14,0

Rata-rata 0,401 0,026 18,021 99,1 12,5

III. Berdiri (N = 5)

Kisaran 0,397-0,454 0,027-0,030 15,807-17,333 99,0-99,2 10,0-13,1

Rata-rata 0,415 0,029 16,896 99,1 11,5

Tabel 5. Analisis keragaman terhadap produktivitas penebangan, biaya, dan efisiensi pemanfaatan kayu

Sumber keragaman db Rincian

Produktivitas tebang Biaya produksi Efisiensi pemanfaatan kayu

F hit P F hit P F hit P

Petak utama

Teknik tebang, A

Sisa-I

19

40

111,67 0,0001 130,36 0,0001 849,48 0,0001

Petak sekunder

Kelerengan, B

Interaksi/, AxB

Sisa-II

Interaksi, AxBxC

Sisa-III

Keterangan: P = Peluang; D 0,05 = Nilai kritis uji jarak beda nyata jujur (BNJ) pada taraf 5%; CV = Koefisien keragaman

Sedangkan pada penelitian Suhartana & Yuniawati (2006) di Kalimantan Timur produktivitas tertinggi dicapai oleh pemanenan konvensional dengan sikap tubuh membungkuk yaitu 14,275 m3

/jam. Hal ini dapat terjadi karena dalam penelitian ini operatornya cepat tanggap dalam menerapkan teknik penebangan serendah mungkin. Dengan demikian hasil penelitian ini ternyata lebih baik.

Biaya Produksi Penebangan

Biaya penebangan per m3

dapat dihitung melalui biaya kepemilikan dan pengoperasian alat sebagai berikut: (1) Harga 1 alat = Rp 5.500.000/unit; (2) umur pakai alat = 1 tahun = 1.000 jam; (3) Asuransi = 3%/tahun; (4) Bunga bank = 18%/tahun; (5) Pajak = 2%/tahun; (6) Harga bensin = Rp 7.000/liter; (7) Upah operator dan pembantu = Rp 300.000//hari; (8) Jam kerja/hari = 8 jam; (9) Besar daya 3,5 HP.

Dari data biaya tersebut kemudian dapat dihitung komponen biaya yang disajikan pada Tabel 6. Besarnya masing-masing biaya produksi penebangan dengan cara membagi total biaya usaha dengan produktivitas masing-masing dan disajikan pada Tabel 7.

Tabel 6. Komponen biaya penebangan (Rp/jam)

Komponen biaya Jumlah (Rp/jam) Biaya penyusutan

Biaya asuransi Biaya bunga Biaya pajak Biaya bahan bakar Biaya Oli/pelumas

Biaya perbaikan/pemeliharaan Biaya upah

4.950 Total biaya usaha 51.069

Tabel 7. Biaya penebangan kayu

Sikap tubuh Produktivitas,

m3/jam Biaya tebang (Rp/m3)

I. Kelerengan ≤ 15% Penebangan konvensional Jongkok II. Kelerengan ≤ 15% Teknik penebangan serendah

mungkin III. Kelerengan > 15% Penebangan konvensional

Jongkok IV. Kelerengan > 15% Teknik penebangan serendah

Tabel 7 menunjukkan bahwa teknik penebangan serendah mungkin pada kelerengan

≤ 15% dan >15% dengan sikap tubuh membungkuk menghasilkan biaya produksi terendah, yaitu sebesar masing-masing Rp 2.691,2/m3 dan Rp 2.839,0/m3. Rendahnya biaya produksi penebangan teknik penebangan serendah mungkin pada dua kelerengan tersebut karena tingginya produktivitas yang dihasilkan masing-masing yaitu 18,991 m3

/jam dan 18,021 m3/jam. Produktivitas yang tinggi dapat menekan pengeluaran biaya produksi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemilihan teknik penebangan dan sikap tubuh yang tepat disesuaikan dengan kondisi kelerengan dapat menekan biaya produksi penebangan. Hal tersebut dikarenakan produksi yang dihasilkan tinggi terutama waktu penebangan yang dibutuhkan cepat dan volume kayu yang ditebang tinggi.

Hasil uji rancangan acak lengkap faktorial dengan pola petak terbagi pada Tabel 5 menunjukkan bahwa F hitung (17,64) atau P (0,0001) yang diartikan bahwa kelerengan ≤ 15% dan > 15%, teknik penebangan serendah mungkin serta sikap tubuh membungkuk memberikan pengaruh sangat nyata terhadap biaya produksi tebang.

Efisiensi Pemanfaatan Kayu

Rata-rata efisiensi pemanfaatan kayu pada kelerengan ≤ 15% dengan penebangan konvensional dan teknik penebangan serendah mungkin masing-masing adalah 81,3% (jongkok) dan 99,4% (bungkuk) selisih 18,1%. Sedang pada kelerengan >15% dengan penebangan konvensional dan teknik penebangan serendah mungkin masing-masing sebesar 83,3% (berdiri) dan 99,2% (jongkok) dengan selisih 15,9%.

Adanya perbedaan tersebut berasal dari volume panjang batang yang dimanfaatkan serta tinggi tunggak yang ditinggalkan, yaitu pada kelerengan ≤ 15% berasal dari selisih panjang batang yang dimanfaatkan 0,073 m3

(17,4%) dan 9,8 cm (0,003 m3

= 0,7%) berasal dari selisih tinggi tunggak. Sedangkan pada kelerengan >15% besaran tersebut masing-masing adalah 0,061 m3

(14,5%) dari panjang batang dan 18,6 cm (0,006 m3 = 1,4%) berasal dari tunggak.

Dengan menerapkan teknik penebangan serendah mungkin pada kelerengan

≤ 15% dan sikap tubuh bungkuk dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan kayu sebasar 18,1% dan pada kelerengan >15% dengan sikap tubuh jongkok peningkatan tersebut sebesar 15,9%. Dengan demikian dari aspek efisiensi pemanfaatan kayu ternyata teknik penebangan serendah mungkin lebih baik

daripada penebangan konvensional. Hal ini diperkuat dari hasil perhitungan analisis uji rancangan acak lengkap faktorial dengan pola petak terbagi yang menghasilkan F hitung (849,48) atau P (0,0001) merupakan perbedaan yang sangat nyata.

Dari hasil perhitungan efisiensi pemanfaatan kayu di atas dapat dikatakan bahwa dengan teknik penebangan serendah mungkin pada kelerengan ≤ 15% dengan sikap tubuh membungkuk dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan kayu sebesar 18,1%. Berdasarkan data lapangan dan kutipan dari kantor perusahaan, rata-rata produksi kayu per tahun adalah 1.082.802 m3

dengan luas petak tebang 9.849 ha. Atas dasar teknik penebangan yang biasa dilakukan perusahaan dengan sikap tubuh membungkuk dan jongkok dan adanya peningkatan pemanfaaatan kayu 18,1% maka pihak perusahaan akan mendapatkan keuntungan tambahan berupa kenaikan produksi per tahun sebesar 18,1% x 1.082.802 m3 = 195.987,2 m3

/tahun dengan harga kayu Rp 280.000/m3

. Apabila keuntungan yang layak bagi perusahaan 20% (Rp 56.000/m3

), maka perusahaan akan mendapatkan tambahan keuntungan sebesar 195.987,2 m3/tahun x Rp 56.000/m3

= Rp 10.097.528.320/tahun. Melihat keuntungan yang akan diperoleh pihak perusahaan jika menggunakan teknik penebangan serendah mungkin dengan sikap tubuh membungkuk maka terbuka peluang bagi perusahaan untuk menerapkan teknik tersebut.

Apabila dibandingkan dengan hasil penelitian Suhartana & Yuniawati (2006) yang menunjukkan bahwa dengan menerapkan teknik penebangan serendah mungkin, sikap tubuh jongkok dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan kayu sebesar 15,2%, maka hasil penelitian ini ternyata lebih baik.

KESIMPULAN

1. Produktivitas penebangan tertinggi, biaya produksi terendah dan efisiensi pemanfaatan kayu tertinggi serta tunggak terendah dicapai oleh teknik penebangan serendah mungkin dengan sikap tubuh membungkuk pada kelerengan ≤ 15%, yaitu masing-masing 18,992 m3

/jam, Rp 2.691,2/m3

, 99,4%, dan 9,4 cm.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 1992. Cost Control in Forest Harvesting and Road Construction. FAO Forestry Paper No. 99, FAO of the UN. Rome. ______, 2007. Rencana Kerja Tahunan tahun

2007. PT Finnantara Intiga. Pontianak. Bastoni, B. 2002. Ketebalan dan Tingkat

Dekomposisi Alami Serasah Daun Acacia Mangium. PT Pradya Muda. Jakarta.

Steel, R.G.D and J.H. Torrie. 1980. Principles and Procedures of Statistics. McGraw-Hill Book Co., Inc. New York. 633 pp.

Suhartana, S., Yuniawati & D. Tinambunan. 2005. Peningkatan Pemanfaatan Kayu Rasamala dengan Perbaikan Teknik Penebangan dan Sikap Tubuh Penebang: Studi Kasus di KPH Cianjur, Perhutani Unit III, Jawa Barat. Jurnal Penelitian Hasil Hutan 23(5):349-361, Oktober 2005. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan. Bogor.

Suhartana, S dan Yuniawati. 2005. Meningkatkan Produksi Kayu Pinus Melalui Penebangan Serendah Mungkin: Studi Kasus di KPH Sumedang, Perum Perhutani Unit III Jawa Barat. Info Hasil Hutan 11(2):87-96. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan Bogor. Bogor.

Suhartana, S dan Yuniawati. 2006. Pengaruh Teknik Penebangan dan Sikap Tubuh Penebang terhadap Peningkatan Pemanfaatan Kayu Gmelina Arborea: Studi Kasus di HPHTI PT Surya Hutani Jaya Kalimantan Timur. Rimba Kalimantan 11(2):99-104. Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman. Samarinda. Suhartana, S., Sukanda, Yuniawati & Dulsalam.