YOGYAKARTA

SKRIPSI

Oleh : Fatra Laindah 20110210025

Program Studi Agroteknologi

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA YOGYAKARTA

iii

Skripsi yang berjudul

EVALUASI KESESUAIAN LAHAN UNTUK PENGEMBANGAN PISANG (Musa paradisiaca) PADA BEBERAPA SATUAN KELAS

PENGGUNAAN LAHAN DI KECAMATAN IMOGIRI KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh : Fatra Laindah

20110210025

Telah Dipertahankan di depan Dewan Penguji Pada tanggal 29 Desember 2015

Skripsi tersebut telah diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan guna memperoleh derajat Sarjana Pertanian

Telah disetujui/disahkan oleh : Pembimbing/Penguji Utama Anggota Penguji

Lis Noer Aini, S.P., M.Si. NIK. 19730724200004133051

Ir. Bambang Heri Isnawan, MP. NIK. 19650814199409133021 Pembimbing/Penguji Pendamping :

Ir. Gatot Supangkat, MP. NIP. 196210231991031003

Yogyakarta, Januari 2016 Dekan

Fakultas Pertanian

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

iv

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan ;

1. Karya tulis saya, skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta maupun di perguruan tinggi lainya;

2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing;

3. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penilaian saya setelah mendapatkan arahan dan saran dari Tim Pembimbing. Oleh karena itu, saya menyetujui pemanfaatan karya tulis ini dalam berbagai forum ilmiah, maupun pengembanganya dalam bentuk karya ilmiah lain oleh Tim Pembimbing; 4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya tulis atau pendapat yang telah ditulis

atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;

5. Pernyataan ini saya buat sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi yang lainya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

v

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah, kami memanjatkan puji kepada-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan diri kami dan dari kejelekan amal perbuatan kami. Barangsiapa diberi hidayah, tuntunan dan panduan oleh Allah, maka tiada yang akan bisa menyesatkanya, dan barangsiapa dibiarkan tersesat oleh Allah, maka tiada yang bisa memberinya hidayah dan petunjuk. Saya bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.

Amma ba’du. Sebuah kebanggaan bagi penulis dapat menempuh studi S1 di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiah Yogyakarta. Berbagai bidang ilmu telah penulis tempuh selama menjalani kuliah di kampus Unggul dan Islami. Hingga sampai pada saatnya penulis wajib menelurkan sebutir karya sebagai tugas akhir sekaligus syarat kelulusan menjadi Sarjana Pertanian.

vi

Selesainya penyusunan skripsi ini, pertama-tama tidak lain adalah berkat karunia Allah Subhaanahu wa Ta’ala, kemudian berkat Ibunda tercinta yang telah

meberikan segala bentuk dukungan yang tak ternilai bagi penulis, kemudian berkat jasa Ibu Lis Noer Aini S.P., M.Si. dan Bapak Ir. Gatot Supangkat, M.P. sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan dorongan motivasi, Bapak Ir. Bambang Heri Isnawan, M.P. selaku dosen penguji yang telah memberikan koreksi dan masukan, teman-teman se-angkatan Agroteknologi 2011 yang menularkan semangat juang kepada penulis untuk segera meraih toga wisuda, kepada segenap dosen dan karyawan serta mahasiswa Fakultas Pertanian UMY penulis ucapkan banyak terimakasih.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya diri penulis. Akhir dari doa penulis adalah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

Yogyakarta, Januari 2016

viii

B. Kualitas dan Karakteristik Lahan TegalanError! Bookmark not defined.

C. Kualitas dan Karakteristik Lahan PekaranganError! Bookmark not defined.

D. Kualitas dan Karakteristik Lahan Semak . Error! Bookmark not defined. E. Potensi Pengembangan Pisang di Kec. ImogiriError! Bookmark not defined.

ix

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Data produksi pisang per tahun Kec. Imogiri ... Error! Bookmark not defined. 2. Kualitas dan karakteristik lahan yang digunakan sebagai parameter ... Error!

Bookmark not defined.

3. Kelas Tekstur Berdasarkan Sifat Fisik Tanah ... Error! Bookmark not defined. 4. Tingkat bahaya erosi ... Error! Bookmark not defined. 5. Kelas bahaya banjir ... Error! Bookmark not defined. 6. Tabel kesesuaian lahan untuk tanaman Pisang . Error! Bookmark not defined. 7. Jumlah poligon dan luas lahan pada setiap kelas lahanError! Bookmark not

defined.

8. Jenis Data Penelitian ... Error! Bookmark not defined. 9. Parameter pengamatan ... Error! Bookmark not defined. 10.Nilai rerata anasir iklim di Kec. Imogiri selama 10 tahun terakhir... Error!

Bookmark not defined.

11.Kepadatan penduduk Ke. Imogiri ... Error! Bookmark not defined. 12.Banyaknya Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani Menurut Desa di

Kecamatan Imogiri ... Error! Bookmark not defined. 13.Luas Penggunaan Lahan di Imogiri ... Error! Bookmark not defined. 14.Banyaknya Ternak Besar per desa di Kecamatan Imogiri (ekor) ... Error!

Bookmark not defined.

15.Luas Panen Bahan Makanan Pokok Menurut Jenis Tanaman Di Kecamatan Imogiri (ha) ... Error! Bookmark not defined. 16.Jumlah Tanaman yang Menghasilkan dan Produksi Menurut Jenis Buah-buahan di Kecamatan Imogiri ... Error! Bookmark not defined. 17.Luas Panen dan Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman di

Kecamatan Imogiri (ha) ... Error! Bookmark not defined. 18.Data karakteristik lahan (data fisik, kimia, lingkungan) dari setiap satuan lahan

x

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

xi INTISARI

Pisang (Musa paradisiaca) merupakan komoditas buah yang potensial untuk dikembangkan di Kecamatan Imogiri, namun produktivitas pisang setiap tahun mengalami penurunan. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kesesuaian lahan di Kecamatan Imogiri untuk pengembangan pisang.

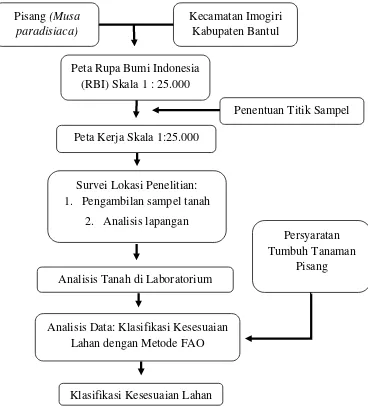

Metode penelitian yang digunakan adalah metode observasi pada beberapa kelas penggunaan lahan di Kec. Imogiri. Metode penelitian didasarkan pada beberapa tahapan, yaitu: 1) penentuan titik sampel, 2) pengambilan sampel tanah, 3) analisis sampel tanah, 4) analisis dan penyajian data. Penilaian kesesuaian lahan dilakukan mengacu kepada Kriteria Kesesuaian Lahan Djaenudin dkk. (2011).

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kelas kesesuaian lahan sawah, tegalan, dan pekarangan tergolong Sesuai (S) untuk budidaya tanaman pisang dengan luas lahan 4100,61 ha. sedangkan pada lahan semak tergolong Tidak Sesuai (N) apabila digunakan untuk budidaya tanaman pisang seluas 222,08 ha. Faktor yang menjadi pembatas utama adalah ketersediaan air, media perakaran, bahaya erosi dan penyiapan lahan.

xii ABSTRACT

Banana (Musa paradisiacal) is one of the potential commodity to develop in Imogiri Subdistrict, but the productivity have decreases by years. The aims of this research was to evaluate the land suitability for banana development in subdistrict Imogiri.

This research was done with observation method that each four stage, i.e: determining of sample point; collecting soils sample; soils sample analysis; analysis and interpretation data. Determining of land suitability classes using Criteria of Land Suitability by Djaenudin at all (2011).

The result shown that land suitability for banana was classified as suitable (S) in wet rice field, arid land, and yard widely of 4100,61 ha. In underbush land was classified not suitable (N) widely of 222,08 ha. The limiting factors for banana development were water availability, root crop, erotion harmful, and land prepare.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pisang (Musa paradisiaca) adalah komoditas buah yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia, karena sekitar 45% konsumsi buah-buahan adalah pisang. Buah pisang mudah didapat karena berbuah tanpa mengenal musim. Menurut FAO, pisang merupakan bahan pangan terpenting keempat di Negara berkembang. Seluruh bagian tanaman dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, mulai dari bonggol, batang, daun, buah dan bunga (Sunyoto, 2011).

Tanaman pisang dapat tumbuh baik dalam berbagai jenis lahan, serta sangat mudah dalam perbanyakannya. Pohon pisang selalu melakukan regenerasi sebelum berbuah dan mati melalui tunas-tunas yang tumbuh pada bonggolnya (Sunyoto, 2011). Produktivitas pisang yang optimum akan dihasilkan pisang yang ditanam pada tanah datar pada ketinggian di bawah 500 m di atas permukaan laut (dpl.) dan keasaman tanah pada pH 4,5-7,5. Suhu harian berkisar antara 25 – 28 o

C dengan curah hujan 2000-3000 mm/tahun (Prihatman, 2000).

Pada dasarnya tanaman pisang adalah tumbuhan yang tidak memiliki batang sejati. Batang pohonnya terbentuk dari perkembangan dan pertumbuhan pelepah yang mengelilingi poros lunak panjang. Batang pisang yang sebenarnya terdapat pada bonggol yang tersembunyi di dalam tanah (Sunyoto, 2011). Kondisi sifat batang tanaman pisang tersebut menyebabkan tanaman memiliki beberapa kelemahan, salahsatunya batang tanaman akan mudah roboh diterpa angin yang kencang. Batang utama tanaman pisang yang berada di dalam tanah, hanya

diperkuat oleh akar serabut yang strukturnya didominasi oleh air dan sangat lemah dalam mengikat tanah. Kondisi ini mengakibatkan tanaman pisang akan mudah roboh apabila ditanam pada lahan dengan kemiringan yang terjal, dan lahan akan mudah tererosi.

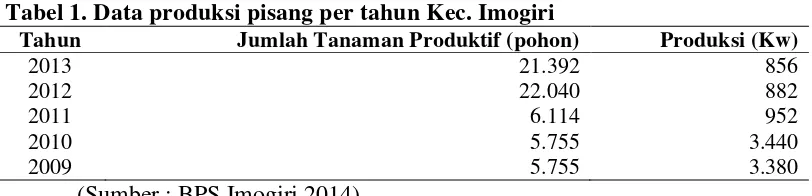

Imogiri merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bantul yang dikenal sebagai daerah penghasil padi dan buah-buahan di Yogyakarta. Komoditas buah-buahan di Imogiri beraneka macam dan didominasi oleh rambutan, mangga dan pisang. Komoditas pisang memiliki produksi yang paling tinggi di Imogiri dibandingkan komoditas buah yang lain, namun produksi pisang mengalami penurunan setiap tahun (Tabel 1) (BPS, 2014). Pertambahan jumlah tanaman pisang di imogiri yang meningkat pada tahun-tahun terakhir merupakan bentuk upaya pengembangan pisang di Kec. Imogiri. Upaya pengembangan pisang selanjutnya pada bulan April 2014 Desa Kebon Agung telah mulai mengembangkan wilayahnya sebagai sentra tanaman pisang Raja untuk meningkatkan pendapatan masyarakat setempat (Zuraya, 2014).

Tabel 1. Data produksi pisang per tahun Kec. Imogiri

Tahun Jumlah Tanaman Produktif (pohon) Produksi (Kw)

2013 21.392 856

2012 22.040 882

2011 6.114 952

2010 5.755 3.440

2009 5.755 3.380

(Sumber : BPS Imogiri 2014)

mematikan seperti layu Fusarium. Santoso (2012) menyatakan bahwa model budidaya skala besar menunjukkan tingginya resiko kegagalan akibat serangan penyakit layu, sehingga budidaya pisang di pekarangan masih merupakan alternatif yang menjanjikan yang dapat dilakukan oleh masyarakat di Imogiri.

Luas lahan pertanian potensial bukan sawah di Kecamatan Imogiri ± 2.152 ha, luasan tersebut sangat kecil dibandingkan dengan luas keseluruhan Kecamatan Imogiri yaitu seluas 5.448 ha (BPS, 2014). Luas lahan pertanian yang dapat dimanfaatkan di Imogiri dipengaruhi oleh kondisi fisiknya, dimana 70% berupa lahan berbukit, sehingga pemanfaatan lahan tidak dapat dilakukan secara optimal.

Optimalisasi penggunaan lahan perlu dilakukan guna meningkatkan produktivitas pisang di Kecamatan Imogiri. Untuk itu perlu adanya evaluasi sumberdaya lahan untuk mengetahui secara proporsional komoditas pisang dapat dikembangkan di Kecamatan Imogiri.

Perumusan Masalah

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kesesuaian lahan di Kecamatan Imogiri untuk pengembangan pisang (Musa paradisiaca).

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yakni sebagai acuan dalam melakukan zonasi kawasan area budidaya berdasarkan kelas kesesuaian lahan dan menjadi bahan pertimbangan kebijakan dalam pengembangan pertanian, khususnya tanaman pisang di Kecamatan Imogiri Yogyakarta.

Batasan Studi

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Imogiri untuk mengetahui kesesuaian lahan untuk tanaman pisang (Musa paradisiaca).

Kerangka Penelitian

akhir yang dicapai dalam penelitian ini berupa data kesesuaian lahan di Kecamatan Imogiri untuk pengembangan tanaman pisang.

Berikut ini merupakan alur proses penelitian yang telah dilaksanakan.

Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1 : 25.000

Peta Kerja Skala 1:25.000

Penentuan Titik Sampel

Survei Lokasi Penelitian: 1. Pengambilan sampel tanah

2. Analisis lapangan

Analisis Tanah di Laboratorium

Analisis Data: Klasifikasi Kesesuaian Lahan dengan Metode FAO

Persyaratan Tumbuh Tanaman

Pisang

Klasifikasi Kesesuaian Lahan Pisang (Musa

paradisiaca)

Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tanaman Pisang

Pertumbuhan tanaman pisang sangat dipengaruhi faktor-faktor yang menjadi syarat tumbuh tanaman pisang untuk dapat berproduksi dengan optimal, yaitu :

1. Iklim

a. Iklim tropis basah, lembab dan panas mendukung pertumbuhan pisang. Pada kondisi tanpa air, pisang masih tetap tumbuh karena air disuplai dari batangnya yang ber-air tetapi produksinya tidak dapat diharapkan.

b. Angin dengan kecepatan tinggi seperti angin kumbang dapat merusak daun dan mempengaruhi pertumbuhan tanaman.

c. Curah hujan optimal adalah 1.520–3.800 mm/tahun dengan 2 bulan kering. 2. Media Tanam

a. Pisang dapat tumbuh di tanah yang kaya humus, mengandung kapur atau tanah berat. Tanaman ini rakus makanan sehingga sebaiknya pisang ditanam di tanah berhumus dengan pemupukan.

b. Air harus selalu tersedia dan tidak boleh menggenang. Ketinggian air tanah di daerah basah adalah 50 - 200 cm, di daerah setengah basah 100 - 200 cm dan di daerah kering 50 – 150 cm. Tanah yang telah mengalami erosi tidak akan menghasilkan panen pisang yang baik. Tanah harus mudah meresapkan air. Pisang tidak hidup pada tanah yang mengandung garam 0,07%.

3. Ketinggian Tempat

Tanaman pisang toleran akan ketinggian dan kekeringan. Di Indonesia umumnya dapat tumbuh di dataran rendah sampai pegunungan setinggi 2.000 mdpl. Pisang ambon, nangka dan tanduk tumbuh baik sampai ketinggian 1.000 m dpl. (Prihatman, 2000).

B. Evaluasi Lahan

Evaluasi lahan merupakan proses penilaian potensi suatu lahan untuk penggunaan-penggunaan tertentu (Hardjowigeno, 2007).

Pengertian Evaluasi Lahan

Kesesuaian lahan adalah penggambaran tingkat kecocokan sebidang lahan untuk suatu penggunaan tertentu. Kelas kesesuaian suatu areal dapat berbeda tergantung tipe penggunaan lahan yang sedang dipertimbangkan. Berbeda dengan evaluasi kesesuaian lahan, evaluasi kemampuan pada umumnya ditujukan untuk penggunaan yang lebih luas seperti penggunaan untuk pertanian, perkotaan, dan sebagainya. Penilaian kesesuian lahan pada dasarnya dapat berupa pemilihan lahan yang sesuai untuk tanaman tertentu (Hardjowigeno, 2007).

Kesesuaian lahan kualitatif adalah kesesuaian lahan yang ditentukan berdasar atas penilaian karakteristik lahan secara kualitatif (tidak dengan angka-angka) dan tidak ada perhitungan-perhitungan ekonomi. Biasanya dengan cara memadankan (membandingkan) kriteria masing-masing kelas kesesuaian lahan dengan karakteristik (kualitas) lahan yang dimilikinya. Kelas kesesuaian lahan ditentukan oleh faktor fisik (karakteristik/kualitas lahan) yang merupakan faktor penghambat terberat (Hardjowigeno, 2007).

Kaidah Evaluasi Kesesuaian Lahan

Kaidah klasifikasi kesesuaian lahan adalah aturan yang harus diikuti dalam evaluasi lahan. Aturan tersebut disusun menjadi suatu sistem dalam evaluasi lahan. Sistem yang ditetapkan merupakan kesepakatan tentang kaidah yang akan dipakai dalam evaluasi lahan. Kaidah-kaidah tersebut dapat diubah, tetapi harus didasarkan pada alasan-alasan yang tepat dan disepakati oleh para pakar evaluasi lahan yang berasal dari beberapa disiplin ilmu seperti perencanaan pertanian, ahli tanah, ahli agronomi, dan lain-lain (Hardjowigeno, 2007).

Selanjutnya (Hardjowigeno, 2007) menyebutkan beberapa kaidah yang perlu ditetapkan dalam evaluasi lahan sebagai berikut:

a. Jumlah kelas kesesuaian lahan;

b. Pengharkatan masing-masing kelas kesesuaian lahan; c. Jumlah dan parameter yang dinilai;

d. Pengharkatan terhadap parameter yang dinilai;

f. Sistem dan prosedur dalam evalusi lahan;

g. Asumsi-asumsi (data, tingkat pengelolaan, dan lain-lain).

Dalam evaluasi lahan perlu ditetapkan asumsi-asumsi yang menjelaskan tentang ruang lingkup, kondisi dan tingkat manajemen yang akan ditetapkan serta arah dari evaluasi (Hardjowigeno, 2007).

Beberapa hal yang perlu diterapkan dalam evaluasi lahan semi detil yaitu: a. Prosedur evaluasi lahan: secara fisik kuantitatif atau yang lainnya;

b. Data: merupakan data tapak, atau rata-rata dari Satuan Peta Tanah (SPT); c. Kependudukan, sosial budaya: tidak diperhitungkan;

d. Prasarana dan aksesibilitas: tidak diperhitungkan; e. Pemilikan tanah: tidak diperhitungkan;

f. Tingkat pengolahan tanah: dibedakan atas rendah, sedang, dan tinggi; g. Diterangkan kriteria masing-masing tingkat dan usaha perbaikan yang

dapat dilakukan untuk mencapai kesesuaian lahan potensial;

h. Aspek ekonomi: hanya dipertimbangkan secara garis besar, termasuk dalam aspek ekonomi adalah aspek pemasaran, nilai input-output, serta keuntungan bersih.

Prosedur Evaluasi Lahan

Menurut FAO (1976) dalam Sitorus (2004) kegiatan utama dalam evaluasi lahan adalah sebagai berikut:

asumsi yang digunakan dalam evaluasi, daerah penelitian, serta intensitas dan skala survey;

b. Penjabaran (deskripsi) dari jenis penggunaan lahan yang sedang dipertimbangkan dan persyaratan- persyaratan yang diperlukan;

c. Deskripsi satuan peta lahan (land mapping units) dan kemudian kualitas lahan (land qualities) berdasarkan pengetahuan tentang persyaratan yang diperlukan untuk suatu penggunaan lahan tertentu dan pembatas-pembatasnya;

d. Membandingkan jenis penggunaan lahan dengan tipe-tipe lahan sekarang. Ini merupakan proses penting dalam evaluasi lahan, dimana data lahan, penggunaan lahan dan informasi-informasi ekonomi dan sosial digabungkan dan dianalisa secara bersama-sama;

e. Hasil dari butir “d” adalah klasifikasi kesesuaian lahan; f. Penyajian dari hasil-hasil evaluasi.

Struktur klasifikasi kesesuaian lahan

Kerangka evaluasi lahan menurut FAO (1976), dalam Sitorus (2004) ini dapat dipakai untuk klasifikasi kuantitatif maupun kualitatif tergantung dari data yang tersedia. Struktur dari sistem klasifikasi kesesuaian lahan ini terdiri atas kategori-kategori yang merupakan tingkat generalisasi yang bersifat menurun yaitu:

a) Ordo S : Sesuai (Suitable)

Lahan yang termasuk ordo ini adalah lahan yang dapat digunakan untuk suatu penggunaan tertentu secara lestari, tanpa atau dengan sedikit resiko kerusakan terhadap sumberdaya lahannya. Keuntungan yang diharapkan dari hasil pemanfaatan lahan ini akan melebihi masukan yang diberikan.

b) Ordo N : Tidak Sesuai (Not Suitable)

Lahan yang termasuk ordo ini mempunyai pembatas sedemikian rupa sehingga mencegah suatu penggunaan secara lestari.

Kesesuaian lahan pada tingkat kelas :

a) Lahan yang tergolong Sesuai (S) dibedakan antara lahan yang Sangat Sesuai (S1), Cukup Sesuai (S2), dan Sesuai Marjinal (S3) :

1. Kelas S1, Sangat Sesuai: lahan tidak mempunyai faktor pembatas yang nyata terhadap penggunaan secara berkelanjutan, atau faktor pembatas yang bersifat minor dan tidak akan mereduksi produktifitas lahan secara nyata;

2. Kelas S2, Cukup Sesuai: lahan mempunyai faktor pembatas, dan faktor pembatas ini berpengaruh terhadap produktifitasnya, memerlukan tambahan (input) masukan. Pembatas tersebut biasanya dapat diatasi oleh petani sendiri;

modal tinggi, sehingga perlu adanya bantuan atau campur tangan pemerintah atau pihak swasta. Tanpa bantuan tersebut petani tidak mampu mengatasinya;

b) Lahan yang tergolong Tidak Sesuai

Kelas N, Tidak Sesuai: lahan yang tidak sesuai (N) karena mempunyai faktor pembatas yang sangat berat dan/atau sulit diatasi.

Kesesuaian Lahan pada tingkat sub kelas: kelas kesesuaian lahan dibedakan menjadi sub kelas berdasarkan kualitas dan karakteristik lahan yang merupakan faktor pembatas terberat bergantung peranan faktor pembatas pada masing-masing sub kelas. Kemungkinan kelas kesesuaian lahan yang dihasilkan ini dapat diperbaiki dan ditingkatkan kelasnya sesuai dengan input atau masukan yang diperlukan. Contoh S3oa yaitu termasuk kelas sesuai marginal dengan sub kelasnya oa atau ketersediaan oksigen tidak memadai. Dengan perbaikan drainase yang sesuai akan menaikkan kelasnya sampai kelas terbaik.

Kualitas lahan dan karakteristik lahan

Lahan merupakan bagian dari bentang alam (landscape) yang mencakup pengertian lingkungan fisik termasuk iklim, topografi/relief, hidrologi dan keadaan vegetasi alami (natural vegetation) yang semuanya secara potensial akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan (FAO, 1976 dalam Hidayat, 2006).

umumnya ditetapkan dari pengertian karakteristik lahan (FAO, 1976 dalam Hidayat, 2006).

Karakteristik lahan adalah sifat lahan yang dapat diukur atau diestimasi. Contohnya lereng, curah hujan, tekstur tanah, kapasitas air tersedia, kedalaman efektif dan sebagainya. Setiap satuan peta lahan yang dihasilkan dari kegiatan survei dan/atau pemetaan sumberdaya lahan, karakteristik lahan dirinci dan diuraikan yang mencakup keadaan fisik lingkungan dan tanah. Data tersebut digunakan untuk keperluan interpretasi dan evaluasi lahan bagi komoditas tertentu (Djaenudin dkk, 2011).

Persyaratan penggunaan lahan/tumbuh tanaman

Semua jenis komoditas tanaman yang berbasis lahan untuk dapat tumbuh atau hidup dan berproduksi memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu, yang kemudian antara satu dengan yang lainnya berbeda. Persyaratan tersebut terutama yang terdiri atas energi radiasi, temperatur/suhu, kelembaban, oksigen, dan hara. Persyaratan temperatur dan kelembaban umumnya digabungkan, dan selanjutnya disebut sebagai periode pertumbuhan (FAO, 1983 dalam Hardjowigeno, 2007). Persyaratan tumbuh tanaman lainnya yang tergolong sebagai kualitas lahan adalah media perakaran. Media perakaran ditentukan oleh drainase, tekstur, struktur dan konsistensi tanah serta kedalaman efektif.

Tabel 1. Kualitas dan karakteristik lahan yang digunakan sebagai parameter Simbol Kualitas Lahan Karakteristik Lahan

Tc Temperatur (temperature

crop) 1. Temperatur rerata (

o

C) atau elevasi (m)

Wa Ketersediaan air (water

availability)

1. Curah Hujan (mm) 2. Kelembaban udara

Oa Ketersediaan oksigen

Rc Media perakaran (root

crop)

1. Tekstur

2. Bahan Kasar (%) 3. Kedalaman tanah

Nr Retensi hara (nutrition

retention)

1. KTK Liat (cmol(+)/kg) 2. Kejanuhan Basa (%) 3. pH H2O

4. C-Organik

Xc Toksisitas 1. Alumunium

2. Salinitas/DHL (ds/m)

prepare) 1. Batuan di permukaan (%)

Sumber : (Djaenudin dkk. 2011)

Persyaratan tumbuh atau persyaratan penggunaan lahan yang diperlukan oleh masing-masing komoditas (pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan) mempunyai batasan kisaran minimum, optimum, dan maksimum. Untuk menentukan kelas kesesuaian lahan, maka persyaratan tersebut dijadikan dasar dalam menyusun kriteria kelas kesesuaian lahan, yang dikaitkan dengan kualitas dan karakteristik lahan (Hardjowigeno, 2007).

Karakteristik lahan adalah sifat lahan yang dapat diukur atau diestimasi. Dari beberapa pustaka menunjukkan bahwa penggunaan karakteristik lahan untuk keperluan evaluasi lahan bervariasi. Karakteristik tanah/lahan yang dipakai sebagai parameter dalam evaluasi lahan tersebut antara lain: temperatur udara, drainase, tekstur, alkalinitas, bahaya erosi, dan banjir/genangan.

a. Temperatur rerata

Drainase tanah

Kelas drainase tanah akan ditentukan dengan cara melakukan pengamatan secara visual terhadap profil tanah di lapangan (Djaenudin dkk, 2011). Kelas drainase tanah dibedakan dalam 7 kelas sebagai berikut:

0. Sangat terhambat (very poorly drained), tanah dengan konduktivitas hidrolik sangat rendah dan daya menahan air sangat rendah, tanah basah secara permanen dan tergenang untuk waktu yang cukup lama sampai ke permukaan. Tanah demikian cocok untuk padi sawah dan sebagian kecil tanaman lainnya. Ciri yang dapat diketahui di lapangan, yaitu tanah mempunyai warna gley (lempung) permanen sampai pada lapisan permukaan;

1. Terhambat (poorly drained), tanah mempunyai konduktivitas hidrolik rendah dan daya menahan air rendah sampai sangat rendah, tanah basah untuk waktu yang cukup lama sampai ke permukaan. Tanah demikian cocok untuk padi sawah dan sebagian kecil tanaman lainnya. Ciri yang dapat diketahui di lapangan, yaitu tanah mempunyai warna gley (lempung) dan bercak atau karatan besi dan/atau mangan sedikit pada lapisan sampai permukaan;

3. Agak baik (moderately well drained), tanah mempunyai konduktivitas hidrolik sedang sampai agak rendah dan daya menahan air rendah, tanah basah dekat ke permukaan. Tanah demikian cocok untuk berbagai tanaman. Ciri yang dapat diketahui di lapangan, yaitu tanah berwarna homogen tanpa bercak atau karatan besi dan/atau mangan serta warna gley(lempung) pada lapisan sampai ≥ 50 cm; 4. Baik (well drained), tanah mempunyai konduktivitas hidrolik sedang dan daya menahan air sedang, lembab, tapi tidak cukup basah dekat permukaan. Tanah demikian cocok untuk berbagai tanaman. Ciri yang dapat diketahui di lapangan, yaitu tanah berwarna homogen tanpa bercak atau karatan besi dan/atau mangan serta warna gley(lempung) pada lapisan sampai ≥ 100 cm;

5. Agak cepat (somewhat excessively drained), tanah mempunyai konduktivitas hidrolik tinggi dan daya menahan air rendah. Tanah demikian hanya cocok untuk sebagian tanaman kalau tanpa irigasi. Ciri yang dapat diketahui di lapangan, yaitu tanah berwarna homogen tanpa bercak atau karatan besi dan aluminium serta warna gley (lempung);

6. Cepat (excessively drained), tanah mempunyai konduktivitas hidrolik tinggi sampai sangat tinggi dan daya menahan air rendah. Tanah demikian tidak cocok untuk tanaman tanpa irigasi. Ciri yang dapat diketahui di lapangan, yaitu tanah berwarna homogen tanpa bercak atau karatan besi dan aluminium serta warna gley (lempung).

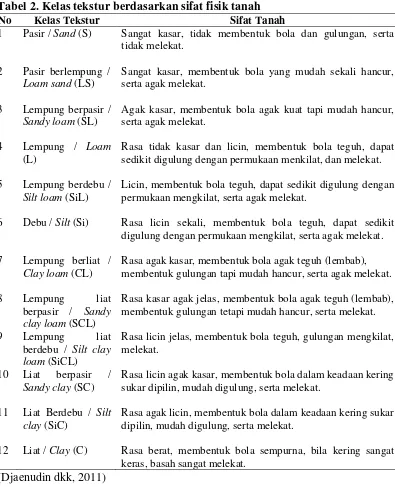

Tekstur adalah merupakan gabungan komposisi fraksi tanah halus (diameter ≤2 mm) yaitu pasir, debu dan liat. Tekstur ditentukan di lapangan

berdasarkan Tabel 3.

Kedalaman efektif

Kedalaman tanah efektif diukur dengan mengukur kedalaman profil tanah mengggunakan meteran/penggaris. Kedalaman tanah dibedakan menjadi:

Sangat dangkal : <20 cm Dangkal : 20 – 50 cm

Sedang : 50 -75 cm

Tabel 2. Kelas tekstur berdasarkan sifat fisik tanah

No Kelas Tekstur Sifat Tanah

1 Pasir / Sand (S) Sangat kasar, tidak membentuk bola dan gulungan, serta sedikit digulung dengan permukaan menkilat, dan melekat.

5 Lempung berdebu /

Silt loam (SiL)

Licin, membentuk bola teguh, dapat sedikit digulung dengan permukaan mengkilat, serta agak melekat.

6 Debu / Silt (Si) Rasa licin sekali, membentuk bola teguh, dapat sedikit digulung dengan permukaan mengkilat, serta agak melekat.

7 Lempung berliat /

Clay loam (CL)

Rasa agak kasar, membentuk bola agak teguh (lembab), membentuk gulungan tapi mudah hancur, serta agak melekat.

8 Lempung liat

berpasir / Sandy clay loam (SCL)

Rasa kasar agak jelas, membentuk bola agak teguh (lembab), membentuk gulungan tetapi mudah hancur, serta melekat.

9 Lempung liat

berdebu / Silt clay loam (SiCL)

Rasa licin jelas, membentuk bola teguh, gulungan mengkilat, melekat.

10 Liat berpasir /

Sandy clay (SC)

Rasa licin agak kasar, membentuk bola dalam keadaan kering sukar dipilin, mudah digulung, serta melekat.

11 Liat Berdebu / Silt clay (SiC)

Rasa agak licin, membentuk bola dalam keadaan kering sukar dipilin, mudah digulung, serta melekat.

12 Liat / Clay (C) Rasa berat, membentuk bola sempurna, bila kering sangat keras, basah sangat melekat.

(Djaenudin dkk, 2011) Batuan permukaan

Sedikit : <15%

Tingkat bahaya erosi dapat diprediksi berdasarkan keadaan lapangan, yaitu dengan memperhatikan adanya erosi lembar permukaan, erosi alur, dan erosi parit dan pengukaran kemiringan diukur menggunakan klinometer. Pendekatan lain untuk memprediksi tingkat bahaya erosi yang relatif lebih mudah dilakukan adalah dengan memperhatikan permukaan tanah yang hilang (rata-rata) pertahun, dibandingkan tanah yang tidak tererosi yang dicirikan oleh masih adanya horizon A. Horizon A biasanya dicirikan oleh warna gelap karena relatif mengandung bahan organik yang cukup banyak. Tingkat bahaya erosi ditentukan berdasarkan Tabel 4.

Tabel 3. Tingkat bahaya erosi

Tingkat Bahaya Erosi Jumlah tanah permukaan yang hilang (cm/tahun)

Sangat ringan (sr) < 0,15

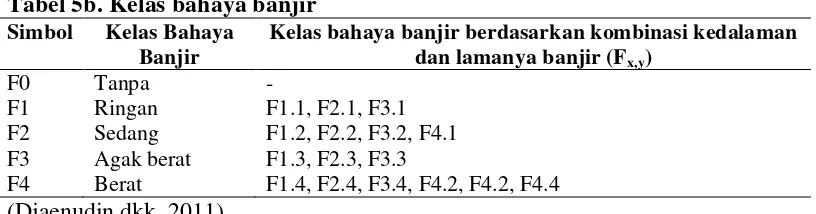

Tabel 4a. Pengaruh kedalaman banjir dan lamanya banjir

Kedalaman banjir (x) Lamanya banjir (y)

< 25 cm < 1 bulan

25 – 50 cm 1 – 3 bulan

50 – 150 cm 3 – 6 bulan

> 150 cm > 6 bulan

Bahaya banjir diberi symbol Fx,y kelas bahaya banjir akan ditentukan berdasarkan Tabel 5.

Tabel 5b. Kelas bahaya banjir Simbol Kelas Bahaya

Banjir

Kelas bahaya banjir berdasarkan kombinasi kedalaman dan lamanya banjir (Fx,y)

F0 Tanpa -

F1 Ringan F1.1, F2.1, F3.1

F2 Sedang F1.2, F2.2, F3.2, F4.1

F3 Agak berat F1.3, F2.3, F3.3

F4 Berat F1.4, F2.4, F3.4, F4.2, F4.2, F4.4

(Djaenudin dkk, 2011)

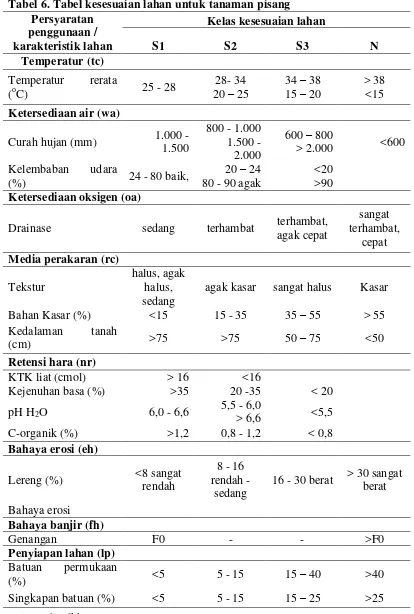

Tabel 6. Tabel kesesuaian lahan untuk tanaman pisang

Drainase sedang terhambat terhambat,

agak cepat

TATACARA PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni – Oktober 2015 dan dilakukan di lapangan dan di laboratorium. Pengamatan lapangan dilakukan di empat lokasi pengamatan yang dibedakan berdasarkan kelas penggunaan lahan di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Yogyakarta. Analisis sampel tanah dilakukan di tiga tempat yakni di Laboratorium Tanah dan Nutrisi Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Laboratorium Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Yogyakarta, dan Laboratorium Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Peta RBI Kabupaten Bantul skala 1 : 25.000, diperoleh dari Badan Pertahanan Nasional (BPN) Bantul dan Pusat Pelayanan Informasi Kebumian (PPIK);

b. Data iklim selama 10 tahun (data curah hujan dan suhu udara), diperoleh dari BMKG Yogyakarta;

c. Peralatan laboratorium dan bahan kimia untuk analisis sampel tanah Alat yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

a. Program ArcGIS 10.2; b. GPS dan Klinometer;

c. Bor tanah untuk mengebor tanah dan mengambil sampel tanah; d. Kamera untuk dokumentasi.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode observasi pada beberapa kelas penggunaan lahan di Kec. Imogiri. Metode penelitian didasarkan pada beberapa tahapan, yaitu: 1) penentuan titik sampel; 2) pengambilan sampel tanah; 3) analisis sampel tanah; 4) analisis data.

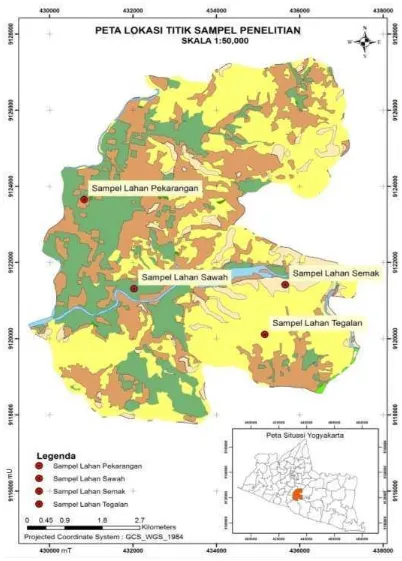

1. Penentuan titik sampel

Penentuan lokasi pengamatan dilakukan atas dasar kelas penggunaan lahan dan bentuk kelerengan pada peta RBI dengan software ArcGIS 10.2. Peta RBI diperoleh dari BPN Kabupaten Bantul dan Pusan Pelayanan Informasi Kebumian (PPIK) Kota Yogyakarta.

Hasil olah peta RBI Kecamatan Imogiri memiliki 8 kelas penggunaan lahan. Penggunaan lahan berupa lahan sawah Irigasi, sawah tadah hujan, tegalan, semak, pekarangan, kebun, rumput, dan pasir darat. Penentuan lokasi pengamatan dilakukan pada lahan yang termasuk kedalam kriteria lahan budi daya dari Pasal 5 Ayat 2 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang yang berbunyi “Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan

kawasan budidaya.”

Pemilihan lokasi pengamatan diprioritaskan kepada lahan dengan luasan yang dominan yaitu pada lahan sawah, tegalan, semak, dan pekarangan (Tabel 7). Lahan sawah yang memiliki intensitas kegiatan pertanian yang sangat tinggi, sehingga sangat memungkinkan terjadinya penurunan kualitas lahan. Selain dari penurunan kualitas lahan, alih fungsi lahan sawah menjadi lahan bukan sawah disebabkan karena lahan sudah tidak produktif. Evaluasi lahan dilakukan supaya dalam pemanfaatan lahan sawah yang sudah tidak produktif dapat diupayakan untuk pengembangan pisang jenis unggul yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

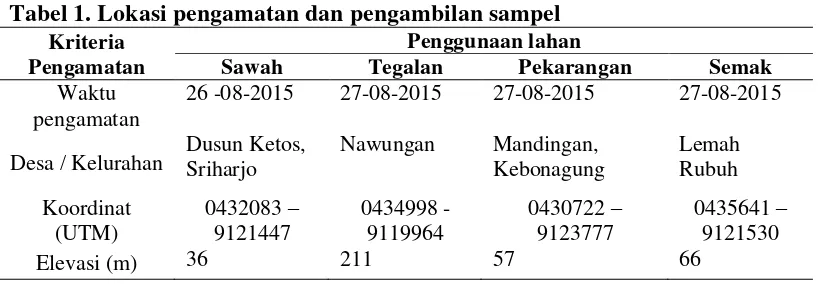

Tabel 1. Lokasi pengamatan dan pengambilan sampel Kriteria

Pengamatan

Penggunaan lahan

Sawah Tegalan Pekarangan Semak

Waktu pengamatan

26 -08-2015 27-08-2015 27-08-2015 27-08-2015

Desa / Kelurahan Dusun Ketos, Sriharjo Nawungan Mandingan, Kebonagung Lemah Rubuh

Koordinat

Lahan tegalan termasuk kedalam kategori lahan kering dengan pola pemanfaatan untuk budidaya palawija, ketela dan tanaman buah musiman. Optimalisasi Lahan Tegal dan meningkatkan produktivitas pisang di Imogiri, lahan tegal perlu dievaluasi untuk tingkat kecocokan lahan dalam upaya peningkatan produksi pisang di Imogiri.

Karakter fisik lahan semak dikategorikan sebagai lahan yang kurang produktif. Evaluasi lahan di lahan semak diharapkan dapat memberikan informasi yang tepat dalam upaya pendayagunaan lahan semak.

Karakteristik lahan di Imogiri adalah lahan berbukit dengan beragam elevasi dan kelas lereng, sehingga penentuan titik pengambilan sampel ditentukan dari peta topografi. Titik sampel ditentukan pada area dengan kelerengan di bawah 45 % yang mewakili tiap-tiap kelas penggunaan lahan. Masing-masing kelas penggunaan lahan ditentukan beberapa titik yang akan dilakukan survei pendahuluan sebelum dilakukan pengamatan.

Survei pendahuluan dilakukan sebelum dilakukan pengamatan lapangan guna mengetahui kondisi wilayah pengamatan. Lokasi pengamatan yang representatif adalah lahan yang belum dilakukan pengolahan atau lahan yang belum rusak karena kerusakan mekanis (Sukarman dkk, 2004).

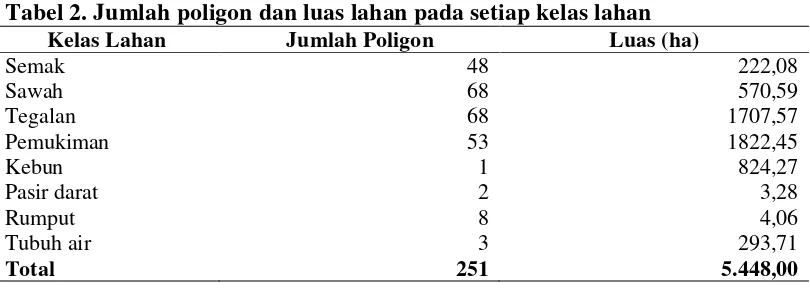

Hasil pengolahan peta dengan software ArcGIS diperoleh jumlah poligon dan luasan wilayah pada Tabel 8 :

Tabel 2. Jumlah poligon dan luas lahan pada setiap kelas lahan Kelas Lahan Jumlah Poligon Luas (ha)

Semak 48 222,08

Sawah 68 570,59

Tegalan 68 1707,57

Pemukiman 53 1822,45

Kebun 1 824,27

Pasir darat 2 3,28

Rumput 8 4,06

Tubuh air 3 293,71

C. Pengambilan sampel tanah

Tahapan pemilihan lokasi pengambilan contoh tanah dilakukan mengacu pada Petunjuk Teknis Pengamatan Tanah yang dikeluarkan oleh Balai Penelitian Tanah (2004).

Pengamatan lapangan dilakukan setelah ditentukan titik-titik yang representatif dari hasil survei pendahuluan. Pengamatan lapangan dan pengambilan sampel tanah pada masing-masing kelas penggunaan lahan diwakili oleh satu titik yang dinilai telah mewakili satu kelas penggunaan lahan.

Pengamatan tanah di lapangan bertujuan untuk memperoleh data sifat-sifat morfologi tanah dan penyebarannya (Sukarman dkk, 2004). Berdasarkan jenis data dan sifat-sifat morfologi yang perlu untuk diketahui, pengamatan tanah dilakukan dengan membuat minipit sedalam 40 cm. Lokasi minipit dipilih pada tempat yang bukan merupakan bekas timbunan sampah/pupuk, tanah galian atau timbunan tanah lainya, bekas bangunan atau jalan, kuburan, ubinan, pesemaian, percobaan, tempat sampah, atau pembuangan kotoran dan bekas-bekas material lainnya.

cm dari 10 tempat dengan radius 50 m. Dari 10 sampel tersebut kemudian dicampur dan diambil sekitar 1 kg untuk dianalisis di laboratorium.

D. Analisis sampel tanah

Analisis sampel tanah dilakukan di laboratorium dan mengacu pada Petunjuk Teknis Analisis Kimia Tanah, Tanaman, Air dan Pupuk yang dikeluarkan oleh Balai Penelitian Tanah (2009). Parameter-parameter yang dianalisis disesuaikan dengan tujuan penelitian, yaitu parameter-parameter yang berkaitan dengan kesesuaian lahan. Parameter-parameter tanah yang diamati adalah :

a. Penyiapan sampel tanah;

b. Penetapan kadar air kering mutlak; c. Tekstur tanah dengan metode pipet; d. Kemasaman Tanah (pH) aktual;

e. Carbon organik (C-organik) dan Bahan Organik (BO) dengan metode Walkley dan Black;

f. Kandungan P2O5 tersedia menggunakan metode Olsen pada tanah dengan pH >5,5 (Fosfat dalam suasana netral/alkali) dan metode Bray-1 dan Kurt I pada tanah dengan pH <5,5 (Fosfat dalam suasana asam);

g. Penetapan Susunan Kation, Kapasitas Tukar Kation (KTK) dan Kejenuhan Basa (KB) ditetapkan dengan pengekstrak NH4OAc pH-7,0;

h. Penetapan Kadar N Total dengan metode Kjedahl.

Seluruh data diinterpretasi berdasarkan konsep evaluasi lahan yaitu dengan proses pendekatan pencocokan antara karakteristik lahan sebagai parameter dengan persyaratan penggunaan lahan yang telah disusun berdasarkan satuan lahan untuk menentukan kelas kesesuaian lahan. Pada proses penentuan kelas kesesuaian lahan didasarkan pada faktor pembatas (limiting factors) yang mengacu pada hukum minimum yaitu kelas kesesuaian lahan ditentukan oleh nilai terkecil. Penilaian kesesuaian lahan dilakukan hingga tingkat sub kelas berdasarkan Kriteria Kesesuaian Lahan Djaenudin dkk (2011), yaitu: S1 (sangat sesuai/highly suitable); S2 (cukup sesuai/moderatelly suitable); S3 (marjinal sesuai/marginally suitable); dan N (tidak sesuai/not suitable).

Kesesuaian lahan aktual adalah kesesuaian lahan yang dilakukan pada kondisi penggunaan lahan sekarang (present land use), tanpa masukan perbaikan (Djaenudin dkk, 2011). Kesesuaian lahan potensial adalah kesesuaian lahan yang dilakukan pada kondisi setelah diberikan masukan perbaikan, seperti penambahan pupuk, pengairan atau terasering tergantung dari jenis faktor pembatasnya (Djaenudin dkk, 2011).

Tahapan pengolahan data yang dilakukan yaitu:

b. Penentuan kelas kesesuaian lahan aktual dilakukan dengan cara: 1) Data karakteristik/kualitas lahan pada masing-masing Satuan Kelas

Lereng dihubungkan dengan data persyaratan tumbuh tanaman yang mengacu pada buku Kriteria Kesesuiaan Lahan Djaenudin dkk. (2011). Kemudian masing-masing Satuan Kelas Lereng digolongkan apakah termasuk Ordo Sesuai (S) atau Tidak sesuai (N).

2) Pada masing masing Ordo yang tergolong ke dalam Ordo Sesuai, kemudian ditentukan apakah tergolong ke dalam kelas Sangat Sesuai (S1), Cukup Sesuai (S2) atau Sesuai Marjinal (S3).

3) Masing-masing kelas ditentukan sub kelasnya berdasarkan karakteristik lahan yang merupakan faktor pembatas terberatnya secara berurutan berdasarkan urutan karakteristik lahan pada tiap-tiap kualitas lahan.

4) Hasil yang didapatkan dari evalusi kesesuaian tersebut di atas berupa tabel data dan peta kesesuaian lahan aktual yang menunjukkan Ordo, Kelas dan Sub kelasnya.

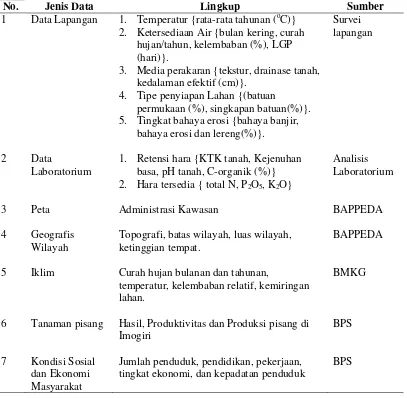

F. Jenis Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan dan hasil analisis laboratorium yang dilakukan oleh peneliti. Sedangkan, data sekunder yaitu data yang diperoleh dari instansi-instansi yang terkait guna mendukung kegiatan penelitian.

Tabel 3. Jenis data penelitian

No. Jenis Data Lingkup Sumber

1 Data Lapangan 1. Temperatur {rata-rata tahunan (oC)} 2. Ketersediaan Air {bulan kering, curah

hujan/tahun, kelembaban (%), LGP (hari)}.

3. Media perakaran {tekstur, drainase tanah, kedalaman efektif (cm)}.

4. Tipe penyiapan Lahan {(batuan

permukaan (%), singkapan batuan(%)}. 5. Tingkat bahaya erosi {bahaya banjir,

bahaya erosi dan lereng(%)}.

Survei lapangan

2 Data

Laboratorium

1. Retensi hara {KTK tanah, Kejenuhan basa, pH tanah, C-organik (%)} 2. Hara tersedia { total N, P2O5, K2O}

Analisis Laboratorium

3 Peta Administrasi Kawasan BAPPEDA

4 Geografis Wilayah

Topografi, batas wilayah, luas wilayah, ketinggian tempat.

BAPPEDA

5 Iklim Curah hujan bulanan dan tahunan,

temperatur, kelembaban relatif, kemiringan lahan.

BMKG

6 Tanaman pisang Hasil, Produktivitas dan Produksi pisang di Imogiri tingkat ekonomi, dan kepadatan penduduk

G. Luaran Penelitian

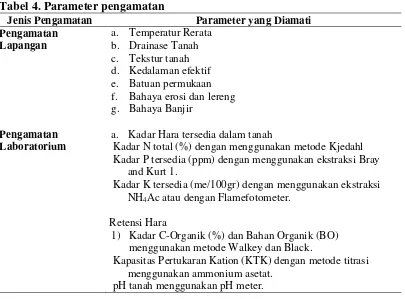

H. Parameter Pengamatan

Parameter yang digunakan dalam penelitian ini yaitu parameter pengamatan lapangan dan pengamatan laboratorium.

Tabel 4. Parameter pengamatan

Jenis Pengamatan Parameter yang Diamati Pengamatan f. Bahaya erosi dan lereng g. Bahaya Banjir

Pengamatan Laboratorium

a. Kadar Hara tersedia dalam tanah

Kadar N total (%) dengan menggunakan metode Kjedahl Kadar P tersedia (ppm) dengan menggunakan ekstraksi Bray

and Kurt 1.

Kadar K tersedia (me/100gr) dengan menggunakan ekstraksi NH4Ac atau dengan Flamefotometer.

Retensi Hara

1) Kadar C-Organik (%) dan Bahan Organik (BO) menggunakan metode Walkey dan Black.

Kapasitas Pertukaran Kation (KTK) dengan metode titrasi menggunakan ammonium asetat.

KARAKTERISTIK WILAYAH STUDI

A. Lokasi Geografis

Daerah penelitian terletak di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Kecamatan Imogiri berada di sebelah Tenggara dari Ibukota Kabupaten Bantul. Kecamatan Imogiri mempunyai luas wilayah 5.448 ha. Kecamatan Imogiri terbagi menjadi 8 wilayah administrasi yaitu Desa Selopamioro, Sriharjo, Kebonagung, Imogiri, Karangtalun, Karangtengah, Giriharjo dan Wukisari (BPS, 2014).

Wilayah Kecamatan Bantul sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Jetis dan Pleret; sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Dlingo; sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pundong dan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Imogiri dan Pleret.

Kecamatan Imogiri berada di dataran rendah. Ibukota Kecamatannya berada pada ketinggian 100 meter diatas permukaan laut. Jarak Ibukota Kecamatan ke Pusat Pemerintahan (Ibu kota) Kabupaten Bantul adalah 8 Km (BPS, 2014).

B. Geofisik Wilayah

Bentangan wilayah di Kecamatan Imogiri 30% berupa daerah yang datar sampai berombak, 70% berombak sampai berbukit dan 0% berbukit sampai bergunung (Bantulkab, 2015).

C. Iklim

Kecamatan Imogiri beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kecamatan Imogiri adalah 26ºC dengan suhu terendah 23ºC.

Data iklim yang digunakan adalah data dari BMKG selama kurun waktu 10 tahun terakhir (2005-2014).

Tabel 1. Nilai rerata anasir iklim di Kec. Imogiri selama 10 tahun terakhir

NILAI RERATA ANASIR IKLIM DI KEC. IMOGIRI PADA 10 TAHUN TERAKHIR

Tahun

E. Penduduk

Kecamatan Imogiri dihuni oleh 13.119 KK. Jumlah keseluruhan penduduk Kecamatan Imogiri adalah 56.357 orang dengan jumlah penduduk laki-laki 27.291 orang dan penduduk perempuan 29.966 orang. Tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Imogiri adalah 1.934 jiwa/Km2. Sebagian besar penduduk Kecamatan Imogiri adalah petani. Dari data monografi Kecamatan tercatat 13.431 orang atau 23,83% penduduk Kecamatan Imogiri bekerja di sektor pertanian (Bantulkab, 2015).

Tabel 2. Kepadatan penduduk Kec. Imogiri

No. Desa Luas

(km2)

Jumlah Penduduk (jiwa)

Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)

1 Selopamioro 22,75 13.614 598

2 Sriharjo 6,32 8.669 1.372

3 Kebonagung 1,87 3.502 1.873

4 Karang tengah 2,88 4.687 1.627

5 Giri Rejo 3,24 4.373 1.350

6 Karangtalun 1,21 2.926 2.418

7 Imogiri 0,83 3.814 4.595

8 Wukisari 15,39 15.949 1.036

Kecamatan 54,49 57.534 1.055

Tabel 3. Banyaknya kelompok tani dan gabungan kelompok tani menurut

(Sumber : BPS Imogiri 2014)

F. Penggunaan Lahan

Kondisi penggunaan lahan daerah penelitian terdiri atas daerah perbukitan dan dataran, penggunaan lahan bukan sawah di Kecamatan Imogiri terdiri dari tegalan, ladang/huma, hutan rakyat, dan lahan bukan pertanian.

Menurut Notohadiprawiro (1989), lahan tegalan termasuk kedalam kategori pertanian lahan kering. Tegalan ditanami dengan tanaman musiman atau tahunan, seperti padi ladang, palawija, dan hortikultura. Tegalan letaknya terpisah dengan halaman sekitar rumah. Tegalan sangat tergantung pada turunnya air hujan. Permukaan tanah tegalan tidak selalu datar. Pada musim kemarau keadaan tanahnya terlalu kering sehingga tidak ditanami. Lahan tegalan di Kecamatan Imogiri merupakan lahan kering yang berada pada range ketinggian 50 - >200 mdpl. Pola tanam lahan tegalan adalah tanaman palawija, tembakau tebu dan ketela, dan sebagian diguanakan untuk tanaman buah-buahan. Pengairan lahan tegalan di lokasi penelitian mengandalkan air hujan dan sebagian menggunakan sumur disel.

Menurut Ginting dalam Rajiman (2015), pekarangan adalah suatu sistem usaha tani tradisional yang merupakan perpaduan yang harmonis antara tanaman tahunan dengan tanaman pangan di sekitar rumah masyarakat pedesaana pada umumnya. Lahan pekarangan di lokasi penelitian merupakan lahan yang berada di daerah pemukiman. Pemukiman di Imogiri masih luas, hampir setiap rumah memiliki pekarangan. Pemanfaatan lahan pekarangan di Imogiri sebagai sistem usaha tani belum optimal, dan masih banyak sela-sela lahan yang belum termanfaatkan. Vegetasi yang dominan di lahan pekarangan adalah tanaman buah-buahan.

kering dengan kelerengan 5% s/d >30% berdasarkan klasifikasi FAO. Vegetasi yang dominan adalah tanaman semak belukar dan tanaman Jati (Tectona grandis). Tabel 4. Luas penggunaan lahan di Imogiri

No. Penggunaan Lahan Luas (ha)

1 Sawah 1.098

2 Tegal/Kebun 1.859

3 Ditanami pohon/Hutan rakyat 285

4 Lainya 8

5 Lahan Bukan Pertanian 2.199

(Sumber : BPS Imogiri 2014)

Tabel 5. Banyaknya ternak besar per desa di Kecamatan Imogiri (ekor) N

(Sumber : BPS Imogiri 2014)

Tabel 6. Luas panen bahan makanan pokok menurut jenis tanaman di

Tabel 7. Jumlah tanaman yang menghasilkan dan produksi menurut jenis buah-buahan di Kecamatan Imogiri

No. Jenis Tanaman Tanaman Menghasilkan

(pohon) Produksi (kw)

1 Mangga 4.166 834

2 Rambutan 1.012 81

3 Sawo 136 24

4 Pisang 21.392 856

5 Belimbing 5.160 364

6 Pepaya 236 32

7 Markisa 160 6

(Sumber : BPS Imogiri 2014)

Tabel 8. Luas panen dan produksi tanaman perkebunan menurut jenis tanaman di Kecamatan Imogiri (ha)

No Jenis Tanaman Luas Panen Produksi

1 Kelapa 282,5 3.023,57

2 Jambu Mete 143 71.5

3 Tembakau Rakyat 122 624

4 Tebu Rakyat 77,37 2.667,85

5 Jarak Pagar 3 0

6 Kapuk Randu 0.5 0,25

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kualitas dan Karakteristik Lahan Sawah

Data iklim yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data keadaan wilayah penelitian. Kecamatan Imogiri memiliki satu tipe iklim di semua wilayahnya, sehingga kondisi iklim pada masing-masing penggunaan lahan adalah sama. Rerata suhu udara adalah 26 oC, curah hujan adalah 1.575 mm/tahun, jumlah bulan kering per tahun 6 bulan, dan kelembaban udara adalah 81,28 %. Karakteristik drainase pada kelas lahan sawah memiliki drainase sedang.

Retensi hara pada lahan sawah di lokasi penelitian dikarakterisasi nilai KTK yang tinggi sebesar 22,6 me/100 gram dan pH tanah bernilai Netral (7,16) dengan kadar C-organik 1,06 %. Media perakaran dikarakterisasi tekstur Silt loam dengan kadar debu 54,72% + lempung 21,28% + pasir 24% yang tergolong kategori tekstur sedang; bahan kasar <3%, dan kedalaman solum tanah >75 cm, bahaya erosi dikarakterisasi kelerengan rendah (1%), dan penyiapan lahan dikarakterisasi batuan permukaan sangat kecil (<5%). Hara tersedia di lahan sawah dikarakterisasi Total N sangat rendah (0,06%), kadar P2O5 aktual tinggi (20 ppm), P2O5 potensial sangat tinggi (77,206 mg/kg), kadar K2O aktual rendah (0,08 me/100g), dan K2O potensial sangat tinggi (392,082 mg/kg).

Tabel 19 menunjukkan bahwa kelas kesesuaian lahan aktual di lahan sawah adalah Cukup Sesuai (S2-wa, nr) dengan karakteristik pembatas ketersediaan air dan retensi hara. Pembatas utama ketersediaan air (wa) ditunjukkan jumlah curah hujan sedikit lebih besar (1.575 mm/tahun), dan kelembaban udara yang tinggi (81,28%). Sedangkan menurut Djaenudin dkk.

(2011) tanaman pisang akan tumbuh optimal dengan curah hujan antara 1.000 – 1.500 mm/tahun dengan kelembaban udara 24 – 80 %. Karakteristik pembatas jumlah curah hujan dan kelembaban udara yang tinggi, merupakan faktor pembatas permanen yang tidak dapat dilakukan perbaikan.

Faktor pembatas selanjutnya pada lahan sawah adalah Retensi Hara (nr), yang ditunjukkan oleh pH yang netral (7,18) dan kadar C-organik yang sedang (1,06%). Sedangkan tanaman pisang menghendaki pH yang agak masam (6,0 – 6,6) dan kadar C-organik yang lebih tinggi dari 1,2% supaya dapat menyerap unsur hara dengan optimal untuk perkembangannya.

Karakteristik pH yang netral juga menjadi pembatas bagi tanaman pisang karena tanaman pisang menyerap unsur hara dengan optimal pada pH agak masam. Nilai pH netral di lahan sawah dikarenakan karena pola tanam di lahan sawah diperuntukan tanaman padi dan palawija, yang mana jenis tanaman tersebut membutuhkan pH netral untuk pertumbuhannya. Tingginya nilai pH juga disebabkan faktor kurangnya kadar C-organik dalam tanah, hal tersebut terjadi karena intensitas pengolahan lahan yang tingi di lahan sawah. Nilai pH tanah yang terlalu tinggi harus diperbaiki, karena pH lebih tinggi dari yang dikehendaki dapat berbahaya bagi tanaman, mengakibatkan kandungan garam di dalam tanah menjadi terlalu tinggi sehingga menyebabkan keracunan bagi tanaman.

Kelas Penggunaan Lahan memiliki tingkat perbaikan kualitas lahan yang berbeda-beda tergantung dari tingkat karakteristik lahan yang perlu diperbaiki.

Tabel 1. Data karakteristik lahan (data fisik, kimia, lingkungan) dari setiap satuan lahan yang diamati.

Persyaratan penggunaan/ karakteristik lahan

Kelas kesesuaian lahan

Sawah Tegalan Pekarangan Semak Temperatur (tc)

Tekstur sedang agak kasar agak kasar sedang

Bahan Kasar (%) <3 15 - 35 <15 35 - 55

karakteristik lahan dilakukan dengan memperbaiki drainase, pH dan kadar bahan organik tanah.

Tabel 2. Hasil penilaian kesesuaian lahan aktual Persyaratan penggunaan /

karakteristik lahan

Kelas kesesuaian lahan

Sawah Tegalan Pekarangan Semak Temperatur (tc)

rendah tinggi rendah

K2O mg/kg (Potensial) sangat tinggi

Kelas kesesuaian lahan potensial S2-wa, nr S3- eh, lp

S2- wa, rc, lp

Karakteristik drainase tanah dapat diperbaiki dengan pembuatan parit-parit yang dalam dan sempit. Biasanya untuk pengendalian hilangnya air dari tanah berat sebelum air masuk ke dalam tanah. Penurunan pH tanah pada tanah yang terlalu tinggi nilai pH tanahnya dapat dilakukan dengan pemberian bahan organik ke dalam tanah. Akibat dari dekomposisi bahan organik dalam jumlah yang besar akan menyebabkan terurainya asam-asam organik dalam tanah dan cenderung menurunkan pH tanah. Selain memperbaiki pH tanah, tanah-tanah dengan kandungan bahan organik yang tinggi juga akan meningkatkan KTK tanah (Hardjowigeno, 1993).

B. Kualitas dan Karakteristik Lahan Tegalan

Tabel 20 menunjukkan bahwa kelas kesesuaian lahan aktual di lahan tegalan adalah Sesuai Marginal (S3-nr, eh, lp). Faktor pembatas utama pada lahan tegalan yaitu retensi hara (nr), bahaya erosi (eh) dan penyiapan lahan (lp).

Faktor retensi hara dikarakterisasi oleh pH yang asam (4,94). Faktor pH menjadi pembatas karena bernilai rendah sehingga tanah menjadi asam. pH rendah di lahan tegalan terjadi karena kurang bahan organik. Bahan organik di lahan tegalan cepat hilang dari permukaan tanah karena lereng yang tinggi, sehingga aliran permukaan (run off) yang deras menghanyutkan bahan organik dari permukaan tanah.

Lahan tegalan di Imogiri berjenis tanah latosol yang tergolong kedalam lahan mineral masam. Lahan mineral masam berkembang dari salahsatu proses pencucian kation basa yang terjadi dalam proses pembentukan tanah (Budiyanto, 2014). Selanjutnya dijelaskan oleh Budiyanto (2014), proses pencucian kation basa pada umumnya terjadi pada tanah-tanah yang telah lama terendapkan di suatu tempat (berumur tua). Dalam waktu lama curah hujan yang turun memindahkan materi kation basa (K, Na, Ca, Mg) dari atas dan diendapkan dalam lapisan tanah yang lebih bawah. Berdasarkan sifat tanah latosol tersebut, lahan tegalan di Imogiri yang seharusnya memiliki pH tinggi justru memiliki pH yang rendah atau asam.

merupakan racun bagi tanaman. Pada tanah-tanah masam unsur-unsur mikro selain unsur Mo menjadi mudah larut, kandungan unsur mikro yang terlalu banyak dapat menyebabkan keracunan bagi tanaman (Hardjowigeno, 1993).

Bahaya erosi dikarakterisasi oleh lereng yang berat (25%) dan penyiapan lahan dikarakterisasi batuan permukaan yang sedang (25%). Sedangkan menurut Djaenudin dkk. (2011) pisang harus dibudidayakan pada lahan dengan lereng dibawah 8 % dan batuan permukaan kurang dari 5%.

Kondisi lereng yang berat menjadi pembatas dalam budidaya tanaman di lahan tegalan. Kelerengan yang sangat curam mempengaruhi jumlah air hujan yang meresap atau ditahan oleh massa tanah, mempengaruhi dalamnya air tanah, serta mempengaruhi besarnya erosi (surface run off). Menurut Hardjowigeno (1993) akibat dari tingginya erosi mempengaruhi ketebalan solum serta tebal dan kandungan bahan organik horison A. Di daerah berlereng curam, yang mengalami erosi terus menerus menyebabkan tanah-tanah bersolum dangkal.

Singkapan batuan juga menjadi pembatas pada lahan tegalan yaitu sebesar 25%. Singkapan batuan yang terlalu besar menyebabkan gangguan dalam perakaran tanaman. Perakaran tanaman akan terhalangi oleh adanya singkapan batuan ini. Selain itu singkapan batuan ini juga mempengaruhi dalam penyiapan lahan.

dan kadar bahan organik tanah, serta perbaikan kelerengan lahan dengan tingkat perbaikan yang memungkinkan untuk dilakukan oleh masyarakat secara mandiri, dengan biaya yang paling murah dan mudah untuk dilakukan.

Tabel 3. Hasil penilaian kesesuaian lahan potensial

rendah Tinggi rendah

K2O mg/kg (Potensial)

Kelas kesesuaian lahan

potensial S2-wa S3-eh S2- wa, rc, N- rc, eh, lp

Buckman dan Brady dalam Hidayat (2006) memberikan efek fisik, kimia, dan biologi. Efek fisik, yaitu meningkatkan pembutiran (granulasi), efek terhadap gaya biotik terutama yang ada hubungannya dengan dekomposisi bahan organik tanah dan sintesa humus. Dalam hubungan ini efek menstimulasi kapur terhadap tumbuh-tumbuhan berakar dalam, terutama leguminocea, tidak dapat diabaikan. Efek kimia, yaitu dengan penambahan kapur akan menaikkan nilai pH menjadi lebih sesuai. Dimana konsentrasi ion-ion H akan menurun, konsentrasi ion-ion OH akan meningkat, kelarutan besi, aluminium dan mangan akan menurun, tersediaannya fosfor, kalsium, dan magnesium akan bertambah besar, serta persentase Kejenuhan Basa akan meningkat. Efek biologis yaitu kapur menstimulir organisme tanah heterotrofik. Dengan demikian dapat meningkatkan kegiatan bahan organik dan nitrogen dalam tanah. Selain itu aminifikasi, amonifikasi dan oksidasi sulfur akan dipercepat oleh kenaikan pH.

C. Kualitas dan Karakteristik Lahan Pekarangan

Tabel 19 menunjukkan bahwa ketersediaan oksigen di lahan pekarangan dikarakterisasi drainase baik/sedang. Media perakaran dikarakterisasi tekstur sandy loam dengan persentase debu 34,53% + lempung 2,88% + pasir 62,59 % tergolong kategori tekstur agak kasar, bahan kasar <15 %, kedalaman solum tanah >75 cm. retensi hara dikarakterisasi KTK tinggi (35,16 me/100g), pH agak asam (6,57), dan C-organik tinggi (1,34 %). Bahaya erosi dikarakterisasi lereng datar (1%), dan penyiapan lahan dikarakterisasi batuan permukaan 8 %. Hara tersedia dikarakterisasi Total N sangat rendah (0,06 %), P2O5 aktual tinggi (160 ppm), P2O5 potensial sangat tinggi (2.305,833 mg/kg), K2O aktual tinggi (0,93 me/100g), dan K2O potensial sangat tinggi (1.341,469 mg/kg).

Tabel 19 menunjukkan bahwa kelas kesesuaian lahan aktual di lahan pekarangan adalah Cukup Sesuai (S2-wa, rc, lp). Faktor pembatas utamanya ketersediaan air (wa), media perakaran (rc), dan penyiapan lahan (lp).

Pembatas ketersediaan air pada lahan pekarangan sama dengan yang menjadi faktor pembatas di lahan sawah, karena data iklim yang digunakan memiliki nilai yang sama untuk semua jenis penggunaan lahan. Faktor ketersediaan air merupakan pembatas permanen akan tetapi tidak terlalu berpengaruh bagi produktivitas tanaman pisang, sehingga penilaiannya tidak disesuaikan dengan keadaan lapangan.

tanah, berupa kecepatan infiltrasi, penetrasi dan kemampuan pengikat air oleh tanah. Tekstur yang baik akan memiliki memampuan daya ikat air yang baik, sehingga mendukung tanaman dalam proses penyerapan unsur hara tanah.

Faktor penyiapan lahan dikarakterisasi oleh persentase batuan permukaan sebesar 8%. Faktor persentase batuan permukaan telah dijelaskan pada faktor pembatas lahan tegalan, yaitu dapat menyebabkan gangguan pada zona perakaran tanaman dan mempengaruhi pengolahan lahan.

D. Kualitas dan Karakteristik Lahan Semak

Tabel 19 menunjukkan bahwa ketersediaan oksigen di lahan semak dikarakterisasi drainase baik/sedang. Media perakaran dikarakterisasi tekstur Silt loam dengan persentase debu 71,32 % + lempung 2,97 % + pasir 25,70 % dan tergolong kategori tekstur sedang, bahan kasar 35-55 %, dan kedalaman tanah <50 cm. retensi hara dikarakterisasi KTK tinggi (20,38 me/100g), pH agak masam 6,27, dan kadar C-organik tinggi (1,32 %). Bahaya erosi dikarakterisasi lereng yang sangat curam (35%), dan penyiapan lahan dikarakterisasi batuan permukaan yang sangat banyak (80%). Hara tersedia dikarakterisasi Total N sangat rendah (0,03), P2O5 aktual tinggi (39 ppm), P2O5 potensial sangat tinggi (395,999 mg/kg), K2O potensial rendah (0,35 me/100g), dan K2O potensial sangat tinggi (191,114 mg/kg).

Berdasarkan Tabel 20 menunjukkan bahwa kelas kesesuaian lahan aktual di lahan semak adalah Tidak Sesuai (N-rc, eh, lp). Lahan semak menjadi lahan yang tidak sesuai dari ke-empat jenis lahan yang dievaluasi. Pada lahan semak faktor pembatas utamanya adalah media perakaran (rc), bahaya erosi (eh) dan penyiapan lahan (lp).

tanah (Hardjowigeno, 1993). Pada tanah-tanah tersebut pada kedalaman >50 cm ditemukan adanya bahan induk batuan vulkanik. Menurut Djaenudin dkk. (2000) kedalaman tanah yang kurang dari 50 cm hanya mampu untuk dikembangkan tanaman semusim atau tanaman lain yang mempunyai zona perakaran yang dangkal.

Bahaya erosi (eh) dikarakterisasi oleh lereng curam (35%), yang mana kelerengan yang sangat curam mempengaruhi jumlah air hujan yang meresap atau ditahan oleh massa tanah, mempengaruhi dalamnya air tanah, serta mempengaruhi besarnya erosi (surface run off).

Penyiapan lahan (lp) dikarakterisasi oleh batuan permukaan yang sangat banyak (80%). Batuan permukaan yang sangat banyak akan menyulitkan kegiatan pengolahan lahan.

Lahan semak memiliki kelas kesesuaian lahan potensial yang sama dengan kelas kesesuaian lahan aktualnya. Karakteristik yang menjadi pembatas utama berupa karakteristik permanen yang tidak dapat dilakukan perbaikan, yaitu persentase bahan kasar tanah, kedalaman solum tanah, kelerengan yang curam dan persentase batuan permukaan yang sangat besar. Lahan semak tidak disarankan untuk dijadikan area pengembangan pisang. Alternatif yang bisa dilakukan dalam pemanfaatan lahan semak adalah dengan menggunakan komoditas yang lebih sesuai dengan karakteristik lahan semak.

E. Potensi Pengembangan Pisang di Kec. Imogiri

pekarangan masih sesuai untuk dilakukan pengembangan tanaman pisang meskipun tanpa dilakukan perbaikan pada karakteristik lahanya, akan tetapi hasil yang diperoleh tidak akan maksimal karena terdapat pembatas-pembatas yang mempengaruhi dalam pengembangan pisang di area tersebut. Pada lahan tegalan memiliki kelas kesesuaian Sesuai Marginal (S3-eh) memerlukan biaya yang besar dan tidak sebanding dengan output yang akan diperoleh serta resiko degradasi lahan yang tinggi, sehingga tidak disarankan untuk melakukan pengembangan pisang di lahan tegalan.

Peluang untuk pengembangan tanaman pisang masih dapat ditingkatkan hasilnya, apabila sebelum dilakukan penanaman terlebih dahulu dilakukan perbaikan-perbaikan pada karakteristik lahannya. Lahan semak diketahui bahwa kelas penggunaan lahannya tidak sesuai untuk pengembangan pisang, meskipun telah dilakukan perbaikan-perbaikan pada karakteristiknya. Alternatif yang dapat dilakukan pada lahan semak adalah digunakan untuk pengembangan komoditas selain pisang yang lebih toleran terhadap karakteristik lahan semak. Terlebih untuk tanaman yang bersifat konservatif akan lebih sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh lahan semak.

Faktor pembatas permanen rerata curah hujan yang terlalu tinggi pada semua kelas lahan tidak terlalu berpengaruh bagi tanaman pisang meskipun telah dilakukan perbaikan karakteristik lahanya. Menurut Prihatman (2000), iklim tropika basah, lembab dan panas mendukung pertumbuhan pisang.

bervariatif. Karakteristik tersebut tentunya akan mempengaruhi pergerakan dan kecepatan angin, menurut Prihatman (2000) angin dengan kecepatan tinggi dapat merusak daun dan mempengaruhi pertumbuhan tanaman, sehingga diperlukan upaya perlindungan khusus yaitu dengan penanaman secara campuran (heterogen) dengan pohon jenis lain. Pohon pelindung yang dipilih sebaiknya lebih tahan terhadap angin kencang, memiliki perakaran yang lebih kuat, berdaun konifer dan bertajuk tidak rapat.

Perbaikan karakteristik lahan di Kec. Imogiri sebaiknya dilakukan oleh masyarakat, pemerintah daerah, maupun pihak swasta yang berkompeten di bidangnya. Perbaikan yang dapat dilakukan oleh masyarakat berupa perbaikan yang bersifat murah, mudah dan tepat guna. Dukungan pemerintah mutlak diperlukan, sebab perbaikan lahan yang dilakukan membutuhkan biaya yang tinggi serta perhitungan yang cermat. Misalnya dalam hal perbaikan pH tanah dengan pengapuran. Pemberian kapur ini memerlukan perhitungan yang teliti sebab pemberian kapur ini akan cenderung menjadi suatu pemborosan bila salah dalam perhitungan.

F. Arahan Penggunaan Lahan

Lahan sawah merupakan lahan yang sesuai untuk pengambangan pisang, akan tetapi dalam kultur budidaya lahan sawah dengan tanaman padi dan palawija. Kondisi tersebut tentunya akan tidak mungkin apabila lahan sawah dialih fungsikan untuk lahan pisang. Sehingga dalam pengembangan pisang di lahan sawah dapat dilakukan di area-area barier antara lahan sawah dengan penggunaan lahan yang berbeda, tanpa mengubah area lahan sawah menjadi kebun pisang. Penanaman pisang juga dapat dilakukan pada lahan sawah yang sudah tidak produktif untuk tanaman padi dan palawija.

Pada lahan tegalan sebaiknya tidak dilakukan penanaman pisang dikarenakan faktor kelerengan yang agak curam (25%) sangat beresiko terjadi erosi, lahan tegalan lebih baik diupayakan utuk komoditas selain pisang atau dijadikan sebagai lahan konservasi. Lahan tegalan sebaiknya dilakukan penanaman hanya dengan jenis pepohonan secara campuran. Jenis-jenis tanaman yang dipilih diutamakan memiliki tajuk yang besar dan lebar sehingga tercipta struktur tajuk yang menyerupai hutan alam. Adanya struktur tajuk ini dapat mengurangi curahan langsung air hujan mengenai permukaan tanah yang dapat menciptakan terjadinya aliran permukaan.