KARAKTERISASI FENOTIPE DAN POTENSI GENETIK SERTA

HUBUNGANNYA DENGAN PRODUKTIVITAS DAN KUALITAS

DAGING SAPI LOKAL CIAMIS JAWA BARAT

NENA HILMIA

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI DISERTASI DAN

SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi berjudul “Karakterisasi Fenotipe dan Potensi Genetik serta Hubungannya dengan Produktivitas dan Kualitas Daging Sapi Lokal Ciamis, Jawa Barat” adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi ini.

Bogor, September 2013

Nena Hilmia

RINGKASAN

NENA HILMIA. Karakterisasi Fenotipe dan Potensi Genetik serta Hubungannya dengan Produktivitas dan Kualitas Daging Sapi Lokal Ciamis, Jawa Barat. Dibimbing oleh CECE SUMANTRI, RONNY RACHMAN NOOR, RUDY PRIYANTO dan R. EDDIE GURNADI (Alm).

Sapi lokal ciamis merupakan sumber daya genetik sapi potong yang potensial dikembangkan dalam mendukung swasembada daging, khususnya di Jawa Barat. Introduksi inseminasi buatan (IB) di kabupaten Ciamis cukup intensif, sehingga dikhawatirkan sapi lokal sebagai plasma nutfah akan hilang tergantikan dengan sapi eksotik. Identifikasi sifat kualitatif, kuantitatif dan potensi genetiknya diperlukan untuk karakterisasi dan pengembangannya dalam mendukung ketersediaan daging. Gen Leptin dan SCD1 (Stearoyl CoA Desaturase

1) merupakan kandidat gen potensial dalam program seleksi ternak, karena terlibat dalam proses fisiologis tubuh. Diduga keragaman kedua gen ini berkorelasi dengan produktivitas, kualitas daging dan kandungan asam lemak daging.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengidentifikasi sifat kualitatif dan kuantitatif sapi lokal ciamis, 2) mengidentifikasi keragaman genetik dan kekerabatan (filogenetik) sapi lokal ciamis dengan sapi lokal lainnya 3) mengidentifikasi keragaman gen Leptin dan hubungannya dengan produktivitas dan kualitas fisik daging, dan 4) mengidentifikasi keragaman gen SCD1 dan hubungannya dengan komposisi asam lemak daging. Karakterisasi sifat kualitatif dan kuantitatif menggunakan 92 ekor sapi betina umur > 3 tahun. Parameter yang diamati adalah warna bulu, bobot badan dan ukuran-ukuran tubuh. Pengamatan pertambahan bobot badan harian (PBBH) dan persentase karkas, masing-masing menggunakan 18 dan 14 ekor sapi ciamis yang dipelihara dengan pakan konsentrat dan jerami padi selama 58 hari. Keragaman genetik dan filogenetik dievaluasi berdasarkan 3 lokus mikrosatelit yaitu INRA35, HEL9 dan BM2113, masing-masing menggunakan 92, 78 dan 96 sampel. Keragaman gen Leptin

dianalisis dari hasil sekuensing (direct sequencing) menggunakan 78 sampel, sedangkan hubungan genotipe gen Leptin dengan PBBH, persentase karkas dan kualitas fisik daging, masing-masing dievaluasi pada 18, 14 dan 14 sampel dengan genotipe yang berbeda. Keragaman gen SCD1 dianalisis dengan metode PCR-RFLP dengan enzim AciI menggunakan 98 sampel. Hubungan keragaman gen SCD1 dengan komposisi asam lemak daging dievaluasi pada 14 sampel dengan genotipe yang berbeda.

Hasil penelitian menunjukkan warna bulu dominan sapi ciamis adalah merah kecoklatan, di Tambaksari sebesar 45.0% dan di Cijulang 48.1%. Rataan bobot badan dan ukuran-ukuran tubuh sapi ciamis berada diantara sapi bali dan PO, sapi di Cijulang lebih besar dibandingkan dengan di Tambaksari. Hal ini diduga introduksi sapi PO di Cijulang lebih tinggi dibandingkan dengan di Tambaksari. PBBH sapi ciamis mencapai 0.62 kg ± 0.23, kg/ekor/hari, relatif sama dengan sapi lokal Indonesia lainnya. Persentase karkasnya sebesar 51.61% ± 1.8%, tidak berbeda dengan sapi bali, sapi PO dan sapi persilangan.

Cijulang.. Jarak genetik sapi ciamis lebih dekat dengan sapi PO, sehingga dalam satu kluster dengan sapi PO.

Gen Leptin pada sapi ciamis bersifat polimorfik dengan ditemukannya dua

Single Nucleotide Polymorphism (SNP), yaitu Arg25Cys dan Arg25His. Terdapat 3 alel, yaitu C, T dan H dengan frekuensi masing-masing sebesar 55.5%, 29.5% dan 15.4%. SNP Arg25His (alel H) merupakan mutasi baru yang mengubah pengkodean asam amino arginina menjadi histidina. Keragaman gen Leptin di populasi sapi ciamis dalam kategori tinggi. Keragaman gen Leptin di subpopulasi Cijulang lebih tinggi dibandingkan dengan di subpopulasi Tambaksari. Perbedaan genotipe gen Leptin tidak berpengaruh terhadap PBBH, persentase karkas dan kualitas fisik daging sapi ciamis. Gen SCD1 pada populasi sapi ciamis polimorfik, dengan ditemukan SNP pada Val293Ala, yang mengubah pengkodean asam amino valina menjadi alanina. Terdapat 2 alel, yaitu C dan T, dengan frekuensi masing-masing sebesar 25.5% dan 74.5%. Keragaman gen SCD1 pada sapi ciamis dalam kategori medium. Keragaman gen SCD1 di subpopulasi Tambaksari lebih tinggi dibandingkan dengan di subpopulasi Cijulang. Perbedaan genotipe gen SCD1 tidak berpengaruh terhadap komposisi asam lemak daging sapi ciamis.

Fenotipe sapi ciamis adalah warna bulu dominan merah kecoklatan, ukuran tubuhnya berada diantara sapi bali dan PO, PBBH nya relatif rendah dengan persentase karkas yang tinggi. Jarak genetik sapi ciamis dekat dengan sapi PO. Gen Leptin dan SCD1 adalah polimorfik, namun perbedaan genotipe keduanya tidak berpengaruh terhadap produktivitas, kualitas daging dan komposisi asam lemak daging sapi ciamis.

SUMMARY

NENA HILMIA. Phenotipic Characterization and Genetic Potential as well as Their Association with Productivity and Meat Quality on Local Cattle in Ciamis, West Java. Supervised by CECE SUMANTRI, RONNY RACHMAN NOOR, RUDY PRIYANTO, and R. EDDIE GURNADI (Alm).

Ciamis local cattle is a genetic resources that could support meat self-sufficiency particularly in West Java. The introduction of artificial insemination in Ciamis district has been carried out intensively, therefore ciamis local cattle as a genetic resources will dissapear and getting extinct. The identification of qualitative and quantitative traits including their genetic potencies were required for genetic resources development in order to support sustainable meat availability. Leptin and SCD1 (Stearoyl CoA Desaturase1) genes are potential candidates for genetic selection in the livestocks, and they involved in physiological processes. It assumed that polymorphism of Leptin and SCD1 were significantly associated with the productivity, meat quality and fatty acid composition.

This study aimed to: 1) identify qualitative and quantitative traits of ciamis cattle, 2) identify the genetic polymorphism, as well as their phylogenetic, 3) identify Leptin polymorphism and their association with productivity and meat quality, and 4) identify polymorphism on SCD1 gene and their association with meat fatty acid composition. The qualitative and quantitative traits were characterized by using 92 over three years old cows. The observed parameters consist of coat colour, body weight and morphological measurements. The average daily gain (ADG) and carcass percentage were observed from 18 and 14 bulls, respectively. They were fatten on concentrates and rice straw for 58 days. Microsatellite loci, i.e INRA35, HEL9, and BM2113, of 92, 78 and 96 samples, respectively were used to analyze the genetic diversity and its phylogenetic tree. Direct sequencing was carried out using 78 samples to identify polymorphism of

Leptin gene and their association with ADG, carcass percentage and meat quality, were analysed using 18, 14 and 14 samples, respectively. PCR-RFLP method with AciI restricted enzym was carried out using 14 samples with different genotypes to identify SCD1 gene polymorphism out of 98 samples and their association with meat fatty acid composition.

The result showed that the red-brownish coat colour was predominant in ciamis cattle. About 45.0% of population in Tambaksari, and 48.1% of population in Cijulang were proofed this results. The ciamis cattle had frame size between bali and PO cattle. The local cattle in Cijulang subpopulation were larger significantly than Tambaksari subpopulation. This might be due to highly introduction of PO cattle in Cijulang subpopulation. The ADG of ciamis cattle was 0.62 kg ± 0.23 kg/head/day, and their carcass percentage was 51.61% ± 1.8%. Their carcass percentage was similarly with bali, PO, and crossbred cattle.

Ciamis cattle had high level of heterozygosity. The genetic diversity of cattle in Tambaksari subpopulation was higher than in Cijulang subpopulation. The cattle in Ciamis has a closer genetic distance with the PO cattle.

three alleles i.e C, T and H, with the frequencies were 55.5 %, 29.5% and 15.4%, respectively. The new mutation (H allele) was found at Arg25His position, convert amino acid code from arginine to histidine. Leptin gene polymorphisms of ciamis cattle was in high category. There were no association between Leptin

gene polymorphisms with ADG, carcass percentage, and meat quality of ciamis cattle. SCD1 gene of cattle in Ciamis were polymorphic. There was a SNP at Val293Ala position, convert amino acid code from valin to alanin. It was found two alleles i.e. C and T, with the frequencies were 74.5 % and 25.5%, respectively. Heterozygosity of SCD1 gene in ciamis cattle was in medium category. There was no association between SCD1 gene polymorphisms with meat fatty acid composition.

The predominant coat colour of ciamis cattle were red-brownish, and their frame size between bali and PO cattle. Their ADG was relatively low with high carcass percentage. The genetic distance of ciamis cattle was closed with PO cattle. Leptin and SCD1 were polymorphic, eventhough the genotype differences on each gene did not influenced to productivity, meat quality, and meat fatty acid composition of ciamis cattle.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

KARAKTERISASI FENOTIPE DAN POTENSI GENETIK SERTA

HUBUNGANNYA DENGAN PRODUKTIVITAS DAN KUALITAS

DAGING SAPI LOKAL CIAMIS JAWA BARAT

NENA HILMIA

Disertasi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor

pada

Program Studi Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Penguji pada Ujian Tertutup : Prof Dr Ir Muladno, MSA Dr Ir Syahruddin Said, MAgrSc

Judul Disertasi

Nama

NRP

Program Studi/Mayor

: Karakterisasi Fenotipe dan Potensi Genetik serta Hubungannya dengan Produktivitas dan Kualitas Daging Sapi Lokai Ciamis Jawa Barat

Nena Hilmia

D161090041

Ilmu Produksi dan Teknologi PetemakanlITP

Disetujui oleh

Komisi Pembimbing

ProfDr Ir Cece Sumant i, MAgrSc Ketua

Prof (Em) Dr drh R Eddie G, MSc (AIm) Anggota

Diketahui oieh

Ketua Program Studi

Ilmu Produksi dan Teknologi Petemakan

Dr Ir Rudy Priyanto Anggota

Tanggal Ujian : 23 September 2013

Judul Disertasi : Karakterisasi Fenotipe dan Potensi Genetik serta Hubungannya dengan Produktivitas dan Kualitas Daging Sapi Lokal Ciamis Jawa Barat

Nama : Nena Hilmia

NRP : D161090041

Program Studi/Mayor : Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan/ITP

Disetujui oleh

Komisi Pembimbing

Prof Dr Ir Cece Sumantri, MAgrSc Prof Dr Ir Ronny R Noor, MRurSc Ketua Anggota

Dr Ir Rudy Priyanto Prof (Em) Dr drh R Eddie G, MSc (Alm) Anggota Anggota

Diketahui oleh

Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana Ilmu Produksi dan Teknologi

Peternakan

Dr Ir Salundik, MSi Dr Ir Dahrul Syah, MScAgr

Tanggal Ujian : Tanggal Lulus :

PRAKATA

Puji dan sykur penulis persembahkan kepada Allah SWT, atas Karunia Rahmat dan Kasih Sayang-Nya sehingga Disertasi Doktor yang berjudul Karakterisasi Fenotipe dan Potensi Genetik serta Hubungannya dengan Produktivitas dan Kualitas Daging Sapi Lokal Ciamis Jawa Barat dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada: 1. Komisi pembimbing Prof Dr Ir Cece Sumantri, MAgrSc, Prof Dr Ir Ronny

Rachman Noor, MRurSc, Dr Ir Rudy Priyanto dan Prof (Em) Dr drh R Eddie Gurnadi, MSc (Alm) yang selalu dengan sabar dan bijaksana memberikan bimbingan dan arahan, masukan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

2. Rektor Universitas Padjadjaran, Bapak Dr Ir Iwan Setiawan, DEA dan Dr Ir Dedi Rahmat MSi, selaku Dekan dan Kepala Laboratorium Pemuliaan dan Biometrika Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi di Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

3. Rektor, Dekan Sekolah Pascasarjana dan Dekan beserta seluruh staf Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor yang telah memberikan kesempatan untuk melanjutkan studi S3 di Program Studi Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan.

4. Kepala dinas peternakan kabupaten Ciamis beserta stafnya, bapak Ir Yanto Supriyanto, Msi. Bapak Drs Endang Suharya, Bapak Ir Entis Sutisna, Bapak dan Ibu Yati atas informasi, bantuan dan kerjasamanya selama penulis melaksanakan penelitian.

5. Prof Dr Ir Muladno, MSA dan Dr Ir Syahruddin Said, MAgrSc atas kesediaannya sebagai penguji luar komisi dalam ujian tertutup, serta Dr Ir Dedi Rahmat MSi dan Prof (R) Dr Ir Ismeth Inounu atas kesediaannya sebagai penguji luar komisi pada ujian terbuka. Perbaikan, saran dan kritikan yang diberikan sangat membantu demi kesempurnaan penulisan disertasi ini.

6. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (DIKTI) atas beasiswa untuk studi S3 melalui program BPPS serta atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti program sandwich-like di Laboratorium Molekylär Husdjursgenetik Departemen Animal Breeding and Genetics Swedish University of Agricultural Sciences.

7. Kepala Lab. Genetika Molekuler Ternak Fapet IPB dan Dr Ir Jakaria Tabrani, MSi atas diskusi dan kesempatan yang diberikan untuk melaksanakan penelitian di Lab. LGMT, Eryk Andreas atas bantuan dan diskusinya serta rekan-rekan mahasiswa seperjuangan di LGMT.

8. Rekan-rekan program Doktor IPTP angkatan 2009, atas kebersamaannya selama menempuh studi, semoga silahturahmi kita tetap terjalin.

9. Keluarga besar jagal Ibu Hj. Puhun atas bantuan dan kesediaannya untuk pengambilan sampel.

10.Johar Arifin, SPt MSi, atas bantuannya selama pelaksanaan penelitian di Fapet UNPAD.

12.Suami, putri-putriku, Ibu, Ibu mertua, Teh Nia dan seluruh keluarga besar atas segala doa, dukungan dan motivasi yang diberikan

13.Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas segala doa, bantuan dan dukungannya.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, September 2013

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR GAMBAR x

DAFTAR LAMPIRAN xi

1 PENDAHULUAN

Latar Belakang 1

Tujuan Penelitian 2

Manfaat Penelitian 2

Ruang Lingkup Penelitian 3

Kerangka Pemikiran Penelitian 4

2 IDENTIFIKASI SIFAT KUALITATIF DAN KUANTITATIF SAPI LOKAL CIAMIS

Abstrak 5

Abstract 5

Pendahuluan 6

Materi dan Metode 6

Hasil dan Pembahasan 9

Simpulan 16

3 KARAKTERISASI POPULASI SAPI LOKAL CIAMIS BERDASARKAN

DNA MIKROSATELIT

Abstrak 17

Abstract 17

Pendahuluan 18

Materi dan Metode 18

Hasil dan Pembahasan 20

Simpulan 26

4 KERAGAMAN GEN LEPTIN DAN HUBUNGANNYA DENGAN PRODUKTIVITAS SERTA KUALITAS FISIK DAGING SAPI LOKAL CIAMIS

Abstrak 27

Abstract 27

Pendahuluan 28

Materi dan Metode 29

Hasil dan Pembahasan 31

DAFTAR ISI (lanjutan)

5 KERAGAMAN GEN SCD1 (Stearoyl CoA Desaturase1) DAN

HUBUNGANNYA DENGAN KOMPOSISI ASAM LEMAK DAGING SAPI LOKAL CIAMIS

Abstrak 41

Abstract 41

Pendahuluan 42

Materi dan Metode 43

Hasil dan Pembahasan 45

Simpulan 52

6 PEMBAHASAN UMUM ... 53

7 SIMPULAN DAN SARAN ... 56

DAFTAR PUSTAKA ... 57

LAMPIRAN ... 65

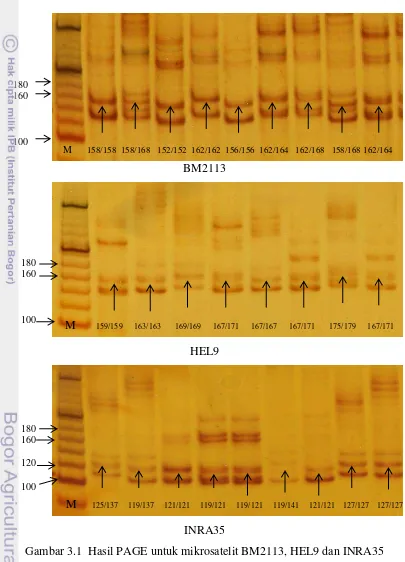

DAFTAR TABEL

Halaman

2.1. Sebaran warna bulu sapi betina lokal ciamis 10

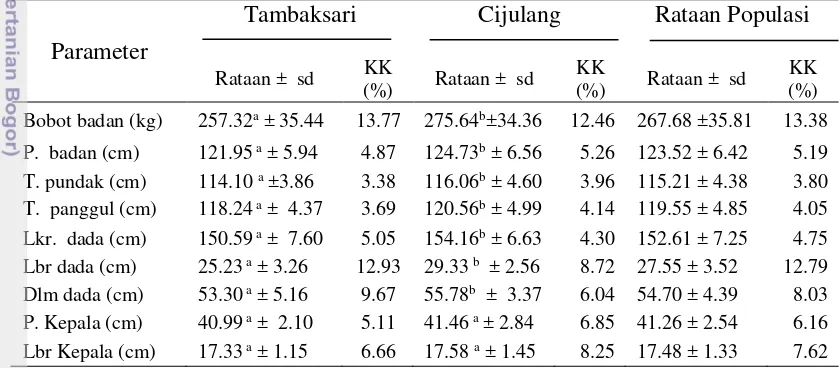

2.2. Rataan bobot badan dan ukuran-ukuran tubuh sapi lokal ciamis 13

2.3. Rataan bobot badan dan ukuran tubuh beberapa sapi lokal betina

di Indonesia 14

2.4. Perbandingan PBBH sapi lokal ciamis dengan sapi lokal

Indonesia lainnya 15

2.5. Rataan Persentase karkas sapi lokal ciamis, bali, Peranakan

Ongol dan Persilangan 16

3.1. Karakteristik lokus mikrosatelit dan sekuen primer yang digunakan 19

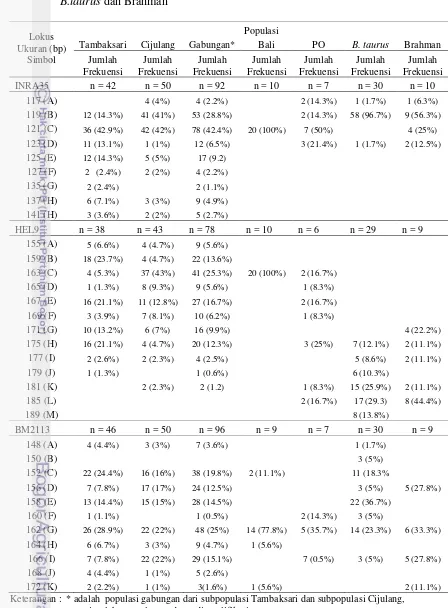

3.2. Sebaran jumlah dan frekuensi alel pada lokus mikrosatelit INRA35, HEL 9 dan BM2113 pada sapi lokal ciamis, bali, PO, kelompok

B taurus dan Brahman 22

3.3. Sebaran frekuensi alel tertinggi dan terendah pada sub populasi sapi

penelitian 24

3.4. Nilai heterozigositas observasi dan harapan ketiga lokus mikrosatelit pada sapi penelitian dan sapi pembanding 25

3.5. Matrik jarak genetik Nei (1978) antara dua subpopulasi sapi lokal

ciamis dengan sapi bali, Po dan Bos taurus 26

4.1. Tipe haplotipe berdasarkan 10 SNP pada intron 1, exon 2 dan intron 2 gen Leptin 304 bp sapi lokal ciamis 33

4.2. Frekuensi alel dan genotipe gen Leptin pada sapi lokal ciamis

dan sapi pembanding 34

4.3. Nilai heterozigositas pengamatan dan harapan gen Leptin pada

sapi lokal Ciamis dan sapi pembanding 35

4.4. Rataan PBBH. persentase karkas dan kualitas fisik daging

berdasarkan genotipe gen Leptin pada sapi lokal ciamis 36 4.5. Rataan nilai kualitas fisik daging sapi lokal ciamis berdasarkan

genotipe gen Leptin 37

5.1. Frekuensi alel dan genotipe gen SCD1 pada sapi lokal ciamis

dan sapi pembanding 47

5.2. Nilai heterozigositas pengamatan dan harapan gen SCD1 pada sapi

lokal Ciamis dan sapi pembanding 48

5.3. Rataan komposisi asam lemak daging sapi lokal ciamis 49

5.4. Rataan lemak dan asam lemak daging sapi lokal ciamis dan PO

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1.1. Alur kerangka pemikiran penelitian 4

2.1. Peta wilayah pengambilan sampel 7

2.2. Metode pengukuran ukuran-ukuran tubuh 8

2.3. Variasi warna bulu sapi lokal betina Ciamis 11

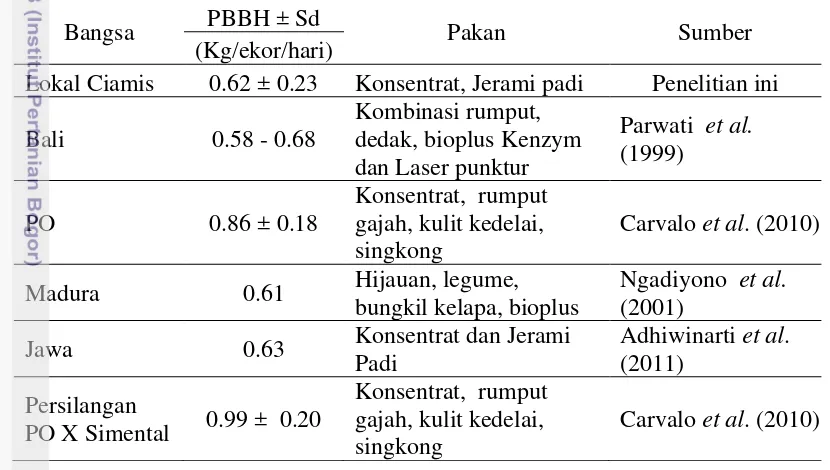

3.1. Hasil PAGE untuk mikrosatelit BM2113, HEL9 dan INRA35 21

3.2. Pohon filogenetik sapi lokal ciamis, PO, bali, Brahman dan kelompok

sapi Bos taurus. 26

4.1. Hasil Amplifikasi gen Leptin dengan panjang 620 bp.

M = Marker 100bp. 1- 10 = individu sampel 33

4.2. Hasil penjajaran gen Leptin berdasarkan SNP pada Arg25Cys (substitusi C dengan T yang mengubah kode asam amino Arginina menjadi Sisteina) dan Arg25His (Arginina diubah menjadi Histidina) 34 5.1. Hasil Amplifikasi gen SCD1 dengan panjang 343 bp,

M = Marker 100bp, 1- 11 = individu sampel 46

5.2. Pola pita dan genotipe hasil PCR- RFLP gen SCD1 dengan

panjang 321 bp dan 263 bp 47

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Foto pemeliharaan sapi lokal ciamis 66

2. Kegiatan pengukuran ukuran tubuh sapi lokal ciamis 67

3. Genotiping gen Leptin berdasarkan hasil sekuensing dalam data

chromatograph 68

4. Contoh hasil uji t rasio MUFA : SFA berdasarkan genotipe SCD1 69 5. Hasil penjajaran (alligment) untuk identifikasi haplotipe gen Leptin

pada sapi lokal ciamis 70

6. Runutan nukleotida gen Leptin alel C berdasarkan hasil

DNA sekuensing 72

7. Runutan nukleotida gen Leptin alel T berdasarkan hasil

DNA sekuensing 73

8. Runutan nukleotida gen Leptin alel H berdasarkan hasil

DNA sekuensing 74

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Keragaman sumber daya genetik sapi potong di Indonesia merupakan salah satu potensi yang mendukung pencapaian program swasembada daging, serta keberlanjutannya. Pemberdayaan sumber daya genetik sapi lokal dengan pengelolaan yang tepat dan terarah, guna meningkatkan produktivitas dan populasinya, menjadi salah satu pilihan, dalam mendukung tercapainya program tersebut di atas. Sapi lokal mempunyai beberapa keunggulan diantaranya lebih tahan terhadap penyakit, lebih tahan terhadap cuaca ekstrim dan dapat bertahan dan produktif dengan input marginal, dengan kata lain sapi lokal sudah menyatu dengan lingkungan dan kehidupan masyarakatnya, walaupun produktifitasnya masih rendah. Sumber daya genetik ternak lokal dapat dimanfaatkan dengan biaya (input) minimum dan memegang peranan penting dalam budaya masyarakat pedesaan (FAO, 2000).

Salah satu sumber daya genetik sapi potong lokal yang belum digali potensinya adalah sapi lokal di kabupaten Ciamis. Kabupaten Ciamis merupakan daerah dengan populasi sapi ketiga tertinggi di Jawa Barat, setelah Tasikmalaya dan Sumedang (Disnak Jabar, 2011). Seperti sapi lokal lainnya sapi lokal ciamis memiliki performans tubuh yang relatif kecil dengan pertambahan bobot badan yang relatif rendah, namun memiliki kemampuan reproduksi yang baik. Sampai saat ini belum tersedia informasi mengenai karakteristik dan potensi genetik sapi lokal ciamis, sementara itu introduksi inseminasi buatan (IB) di kabupaten Ciamis cukup intensif, sehingga dikhawatirkan sapi lokal sebagai plasma nutfah akan hilang tergantikan dengan sapi persilangan.

Langkah awal dalam rangka memberdayakan sapi potong lokal adalah identifikasi sifat kualitatif dan kuantitatif sebagai dasar penetapan ciri khas serta identifikasi filogenetiknya. Selain itu kajian potensi genetik yang berkaitan dengan produktivitas dan kualitas daging pada sapi lokal, diperlukan untuk pengelolaan dan pengembangannya dalam mendukung ketersediaan daging, baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Identifikasi filogenetik dan potensi genetik dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi molekuler yang saat ini perkembangannya cukup pesat. Khususnya pada bidang pemuliabiakan, teknologi ini dapat mengetahui asal usul ternak dan menggali potensi genetik populasi ternak dengan lebih baik karena dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat, serta langsung terhadap posisi gen-gen target yang diinginkan. Kajian genetik sangat penting karena bersifat permanen dan dapat diturunkan kepada keturunannya, sehingga dapat menjaga keberlangsungannya. Salah satu teknik molekuler yang banyak digunakan untuk identifikasi keragaman dan studi filogenetik adalah mikrosatelit karena keragamannya cukup tinggi (Almeida et al. 2000).

2

Leptin yang berperan dalam regulasi asupan makanan (feed intake) dan metabolisme energi dalam tubuh. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa mutasi pada gen ini berkaitan dengan sifat-sifat produksi yaitu pertambahan bobot badan dan distribusi lemak pada karkas. Mutasi pada gen leptin exon 2 merupakan non synonimous mutation, sehingga menyebabkan perubahan fungsi Leptin dalam proses fisiologi tubuh (Buchanan et al. 2002; Leifers et al. 2002; Kononof et al. 2005; Fortes et al. 2009). Selanjutnya Buchanan et al. (2002) menyatakan Single Nucleotide Polymorphism (SNP) pada exon 2 merupakan mutasi yang mempengaruhi sistem biologis, didukung dengan tingginya ekspresi

Leptin mRNA pada sapi homozigot TT, peningkatan ini dapat menunjukkan respon terbalik, dan kompensasinya menurunkan fungsi biologis.

Selain kuantitas, kualitas daging saat ini, mulai mendapat perhatian terutama mengenai kandungan lemak yang tidak baik bagi kesehatan, hal ini terkait dengan rasio kandungan asam lemak jenuh (Saturated Fatty Acid/SFA) dan tidak jenuhnya (Unsaturated Fatty Acid/MUFA dan PUFA), karena komponen tersebut merupakan salah satu pemicu timbulnya beberapa penyakit pada manusia. Kandidat gen yang berperan dalam mengkonversi SFA menjadi MUFA/PUFA adalah gen Stearoyl CoA Desaturase1(SCD1). Beberapa hasil penelitian menunjukkan keragaman gen SCD1 yang disebabkan adanya SNP pada exon 5 gen SCD1, berasosiasi dengan rasio MUFA/PUFA : SFA. Penelitian Taniguchi

et al. (2004) pada sapi Japanese Black menyatakan mutasi pada SCD1 exon 5 berasosiasi dengan kandungan MUFA pada daging yang lebih tinggi. Berdasarkan informasi tersebut diatas, kedua kandidat gen tersebut di atas, potensial untuk dijadikan MAS (Marker Assisted Selection) pada program seleksi sapi lokal untuk memperoleh bibit unggul, dalam mendukung ketersediaan daging baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya.

Informasi fenotipe dan potensi genetik sapi lokal ciamis sampai saat ini belum tersedia, sehingga dibutuhkan kajian terhadap sapi lokal tersebut, untuk dimanfaatkan dalam rangka pengelolaan dan pengembangan sapi lokal ciamis di Jawa Barat.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan : 1. Mengidentifikasi sifat kualitatif dan kuantitatif sapi lokal ciamis.

2. Mengidentifikasi keragaman genetik dan kekerabatan (filogenetik) sapi lokal ciamis dengan sapi lokal lainnya

3. Mengidentifikasi keragaman gen Leptin, dan hubungannya dengan produktivitas dan kualitas fisik daging sapi lokal ciamis

4. Mengidentifikasi keragaman gen SCD1 dan hubungannya dengan komposisi asam lemak daging sapi lokal ciamis

Manfaat Penelitian

3

Marker Assisted Selection (MAS) dalam kegiatan pemuliabiakan, guna mendapatkan sapi unggul dalam rangka mengembangkan sapi lokal tersebut. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi dasar untuk pengembangan penelitian di bidang molekuler.

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dan batasan penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi warna bulu, bobot badan, ukuran tubuh, pertambahan bobot badan harian dan persentase karkas sapi lokal ciamis

2. Karakterisasi populasi sapi lokal ciamis berdasarkan DNA mikrosatelit meliputi keragaman di dalam dan antar populasi.

3. Mengetahui jarak genetik sapi lokal ciamis dengan sapi PO dan sapi bali, selanjutnya dibangun pohon filogenetiknya.

4. Mengidentifikasi keragaman gen Leptin berdasarkan SNP pada Exon 2. 5. Mengidentifikasi hubungan keragaman gen Leptin dengan

produktivitas serta kualitas fisik daging sapi lokal Ciamis

6. Mengidentifikasi keragaman gen SCD1 berdasarkan SNP pada Exon 5. 7. Mengidentifikasi hubungan keragaman gen SCD1 dengan komposisi asam

4

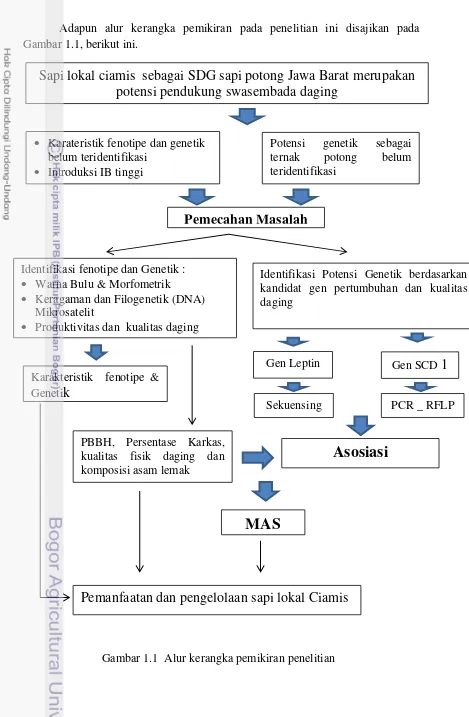

Adapun alur kerangka pemikiran pada penelitian ini disajikan pada Gambar 1.1, berikut ini.

Sapi lokal ciamis sebagai SDG sapi potong Jawa Barat merupakan

potensi pendukung swasembada daging

Karateristik fenotipe dan genetik belum teridentifikasi

Introduksi IB tinggi

Potensi genetik sebagai

ternak potong belum

teridentifikasi

Pemecahan Masalah

Identifikasi fenotipe dan Genetik :

Warna Bulu & Morfometrik

Keragaman dan Filogenetik (DNA) Mikrosatelit

Produktivitas dan kualitas daging

Identifikasi Potensi Genetik berdasarkan kandidat gen pertumbuhan dan kualitas daging

Gen Leptin Gen SCD

1

Sekuensing PCR _ RFLP

Karakteristik fenotipe & Geneti

k

PBBH, Persentase Karkas, kualitas fisik daging dan komposisi asam lemak

Asosiasi

MAS

Pemanfaatan dan pengelolaan sapi lokal Ciamis

5

IDENTIFIKASI SIFAT KUALITATIF DAN KUANTITATIF

SAPI LOKAL CIAMIS

Abstrak

Identifikasi sumber daya genetik sapi lokal diperlukan dalam rangka karakterisasi, pengelolaan dan pemanfaatannya. Sapi lokal ciamis di Jawa Barat adalah salah satu sumber daya genetik sapi potong yang potensial untuk dikembangkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sifat kualitatif dan kuantitatif sapi lokal ciamis. Identifikasi warna bulu, bobot badan dan morfometrik menggunakan 92 ekor sapi betina umur lebih dari 3 tahun, terdiri atas 40 ekor di subpopulasi Tambaksari dan 52 ekor di subpopulasi Cijulang. Identifikasi produktivitas menggunakan 18 ekor sapi lokal ciamis yang dipelihara selama 58 hari dengan pakan konsentrat dan jerami padi. Parameter yang diukur adalah pertambahan bobot badan harian (PBBH) dan persentase karkas. Hasil penelitian menunjukkan warna bulu dominan sapi lokal betina ciamis adalah merah kecoklatan. Bobot badan dan ukuran tubuh sapi lokal di Cijulang lebih besar dibandingkan dengan di Tambaksari kecuali panjang dan lebar kepala. Pertambahan bobot badan harian sapi lokal Ciamis mencapai 0.62 kg ± 0.23 kg/ekor/hari, dengan persentase karkas sebesar 51.61% ± 1.8%. Persentase karkas sapi lokal ciamis tidak berbeda dengan sapi bali, PO dan persilangan.

Kata kunci: morfometrik, PBBH, persentase karkas, sapi lokal ciamis, warna bulu

Abstract

Identification of genetic resources is needed in order to characterize and utilize the potency of local cattle. Local cattle in Ciamis, West Java is one of Indonesian genetic resources that is potential to be developed. The objective of this study was to identify the qualitative and quantitative traits of ciamis local cattle. The qualitative and quantitative traits were characterized using 92 over three years old cows, consist of 40 and 52 cows from Tambaksari and Cijulang subpopulation respectively. The observed parameters consists of coat colour, body weight and morphometric. Eighteen and fourteen bulls that fatten by concentrates and rice straw for 58 days were used to observe the average daily gain (ADG) and carcass percentage, respectively. The result showed that the red-brownish was predominant coat colour in most ciamis local cattle. The body weight and frame size of local cattle in Cijulang were bigger than those of Tambaksari, except for the skull width and length. The ADG of local cattle was 0.62 kg ± 0.23 kg/head/day. The carcass percentage was 51.61% ± 1.8%. as similarly to bali, PO and crossbred cattle.

6

Pendahuluan

Sapi lokal Ciamis adalah salah satu sumber daya genetik sapi potong di Jawa Barat yang belum digali potensinya. Sapi tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar untuk kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya karena kegiatan memelihara sapi sudah turun temurun, dengan tujuan kepemilikannya sebagai sumber pendapatan utama, sampingan dan tabungan. Selain itu keberadaannya berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan daging sapi, khususnya di wilayah Ciamis dan sekitarnya. Sapi lokal tersebut memiliki proporsi tubuh yang relatif kecil karena telah beradaptasi terhadap lingkungannya dengan sarana produksi yang terbatas, termasuk ketersediaan pakan.

Langkah awal pemanfaatan sumber daya genetik adalah karakterisasi fenotipe berdasarkan sifat kualitatif dan kuantitatifnya. Sifat kualitatif adalah sifat-sifat individu yang dapat diklasifikasikan kedalam satu dari dua kelompok atau lebih dan pengelompokannya berbeda jelas satu sama lain (Warwick dkk.

1983) dan dapat dibedakan tanpa harus mengukurnya, sifat ini biasanya hanya dikontrol oleh sepasang gen dan tidak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Sementara itu sifat kuantitatif seperti ukuran tubuh dan produktivitas adalah sifat-sifat yang dapat diukur, berupa nilai kontinue, dikendalikan oleh banyak pasang gen dan dipengaruhi oleh lingkungan ( Martojo 1994; Bourdon 1997; Noor 2008).

Sifat kualitatif dibandingkan dengan sifat kuantitatif umumnya kurang bernilai ekonomis, namun dalam beberapa hal penting artinya jika peternak lebih menyukai warna tertentu, misalnya coklat, sehingga warna lain, nilai jualnya rendah (Martojo 1994). Sifat kuantitatif ukuran tubuh, selain dapat digunakan untuk analisis keragaman populasi dan analisis silsilah, lebih bernilai ekonomis karena berimplikasi terhadap besaran proporsi tubuh. Demikian halnya produktivitas dapat mencerminkan kemampuan produksi ternak, sehingga berdampak terhadap nilai jual ternak tersebut. Sampai saat ini belum tersedia informasi mengenai karakteristik fenotipe dan produktivitas sapi lokal ciamis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi warna bulu, ukuran-ukuran tubuh dan produktivitas sapi lokal ciamis, sebagai upaya karakterisasi sapi lokal tersebut yang dapat dimanfaatkan sebagai informasi dasar untuk karakterisasi fenotip, pengelolaan dan pemanfaatannya.

Materi dan Metode

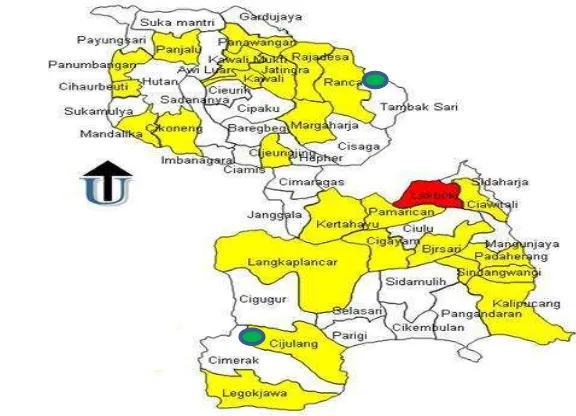

Tempat dan Waktu

Identifikasi sifat kualitatif dan kuantitatif sapi lokal ciamis, dilaksanakan di dua kecamatan di kabupaten Ciamis, yaitu Tambaksari dan Cijulang pada bulan Juni sampai dengan Juli 2011. Pemeliharaan sapi dilakukan di kandang penelitian ternak potong Fakultas Peternakan, Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Sumedang dari bulan Agustus sampai dengan November 2011. Kegiatan di RPH adalah, pengambilan sampel dari sapi lokal ciamis di RPH Cikeas Bogor, sapi persilangan di RPH Tasik, bali di RPH Lombok, dan Peranakan Ongol (PO) di RPH Fakultas Peternakan, IPB dari bulan Agustus sampai dengan November 2011.

7

Sampel penelitian untuk identifikasi sifat kualitatif dan kuantitatif adalah 92 ekor sapi betina lokal ciamis, umur > 3 tahun, masing masing 40 ekor dari kecamatan Tambaksari dan 52 ekor dari kecamatan Cijulang. Identifikasi produktivitas menggunakan 18 ekor sapi lokal ciamis jantan dengan kisaran umur 1.5- 2 tahun. Kegiatan di RPH, adalah pengukuran persentase karkas dari 14 ekor sapi lokal, 8 ekor sapi PO, 10 ekor sapi bali dan 30 ekor sapi persilangan adapun peralatan yang digunakan adalah timbangan dengan kapasitas 500 kg, timbangan karkas, dan peralatan lainnya di RPH.

Metode

Penentuan daerah penelitian dilakukan dengan metode purposive sampling,

dengan kriteria daerah dengan populasi sapi tertinggi, dengan ketinggian tempat yang berbeda di kabupaten Ciamis, yaitu Tambaksari (± 500 dpl) dan Cijulang (± 317 dpl) (Gambar 2.1), sedangkan penentuan sampel ternak dengan penarikan otoritas.

Gambar 2.1 Peta wilayah pengambilan sampel

Penentuan sapi lokal ciamis berdasarkan kriteria sapi yang dimiliki peternak di kedua daerah tersebut dengan fenotipe tidak memiliki tanda hasil persilangan dengan Bos taurus, diantaranya, bulu tubuh panjang. Kriteria sapi PO adalah berpunuk dan warna bulu putih, sedangkan kriteria sapi hasil persilangan yaitu performans besar dan memiliki ciri-ciri sapi hasil persilangan dengan Limousin, Simmental, Brahman maupun Angus. Penentuan umur ternak berdasarkan informasi peternak dan penanggalan gigi seri. Parameter kualitatif dan kuantitatif yang diidentifikasi adalah:

1. Warna bulu tubuh: dilihat berdasarkan warna dominan pada setiap ekor sampel, dan penyebarannya pada punggung, samping kiri dan kanan dan bagian kaki.

8

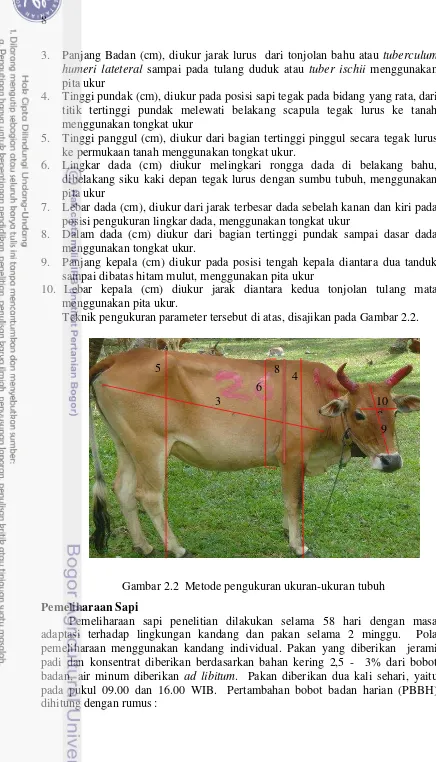

3. Panjang Badan (cm), diukur jarak lurus dari tonjolan bahu atau tuberculum humeri lateteral sampai pada tulang duduk atau tuber ischii menggunakan pita ukur

4. Tinggi pundak (cm), diukur pada posisi sapi tegak pada bidang yang rata, dari titik tertinggi pundak melewati belakang scapula tegak lurus ke tanah menggunakan tongkat ukur

5. Tinggi panggul (cm), diukur dari bagian tertinggi pinggul secara tegak lurus ke permukaan tanah menggunakan tongkat ukur.

6. Lingkar dada (cm) diukur melingkari rongga dada di belakang bahu, dibelakang siku kaki depan tegak lurus dengan sumbu tubuh, menggunakan pita ukur

7. Lebar dada (cm), diukur dari jarak terbesar dada sebelah kanan dan kiri pada posisi pengukuran lingkar dada, menggunakan tongkat ukur

8. Dalam dada (cm) diukur dari bagian tertinggi pundak sampai dasar dada menggunakan tongkat ukur.

9. Panjang kepala (cm) diukur pada posisi tengah kepala diantara dua tanduk sampai dibatas hitam mulut, menggunakan pita ukur

10. Lebar kepala (cm) diukur jarak diantara kedua tonjolan tulang mata menggunakan pita ukur.

Teknik pengukuran parameter tersebut di atas, disajikan pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2 Metode pengukuran ukuran-ukuran tubuh

Pemeliharaan Sapi

Pemeliharaan sapi penelitian dilakukan selama 58 hari dengan masa adaptasi terhadap lingkungan kandang dan pakan selama 2 minggu. Pola pemeliharaan menggunakan kandang individual. Pakan yang diberikan jerami padi dan konsentrat diberikan berdasarkan bahan kering 2,5 - 3% dari bobot badan, air minum diberikan ad libitum. Pakan diberikan dua kali sehari, yaitu pada pukul 09.00 dan 16.00 WIB. Pertambahan bobot badan harian (PBBH)

dihitung dengan rumus :

3 1

0 4

5

6 8

9 99

9

Bobot badan akhir - Bobot badan awal PBBH =

58 hari

Pada akhir pemeliharaan sapi dipotong di Rumah Pemotongan Hewan (RPH), adapun peubah yang diukur adalah :

1. Bobot potong adalah hasil penimbangan sapi sebelum dipotong

2. Bobot karkas panas adalah hasil penimbangan karkas setelah pemotongan. 3. Persentase karkas adalah perhitungan berdasarkan perbandingan bobot

karkas panas dengan bobot potong dikalikan 100%

Sebagai pembanding dilakukan penghitungan parameter di atas pada sapi bali di RPH Lombok, sapi PO di RPH Fapet –IPB dan sapi hasil persilangan di RPH Tasikmalaya.

Analisis Data

Perbedaan parameter bobot badan dan ukuran tubuh pada kedua populasi penelitian dianalisis dengan Uji T. Selanjutnya untuk persentase karkas dilakukan analisis varians dengan data pembanding persentase karkas sapi bali, PO dan persilangan menggunakan PROC.GLM (SAS. 9.13), model matematikanya sebagai berikut :

Y = µ + αi+ єij

Keterangan

Y = Persentase karkas µ = Rataan umum

αi = Pengaruh bangsa sapi ke-i

єij = Pengaruh galat

Adapun Rumus Uji T adalah sebagiai berikut :

� = � − �

� √� + �

� = √∑�= � − �� + � − ² + ∑�= � − � ²

Keterangan

� dan � = rataan bobot badan dan ukuran tubuh di subpopulasi Tambaksari dan subpopulasi Cijulang

� dan � = jumlah sapi di subpopulasi Tambaksari dan Cijulang

� = ragam gabungan

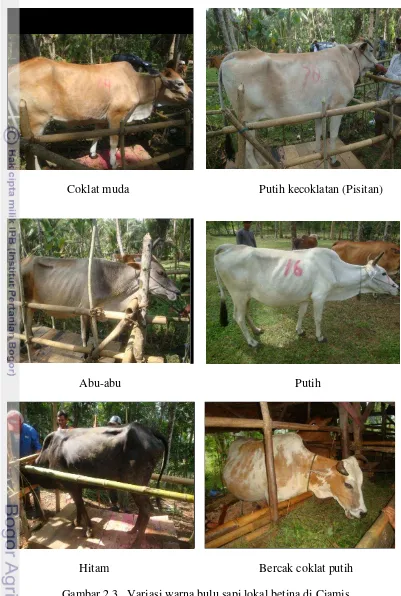

Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Warna Bulu

10

kecoklatan, coklat muda, putih kecoklatan (pisistan), abu-abu, putih, hitam, dan bercak coklat putih.

Hasil penelitian menunjukkan warna bulu dominan dengan frekuensi tertinggi di kedua daerah penelitian adalah merah kecoklatan, diikuti oleh warna coklat muda di Tambaksari dan warna putih kecoklatan (pisitan) di Cijulang (Tabel 2.1). Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa hasil penelitian warna bulu pada sapi lokal Indonesia yang menunjukkan warna bulu dominan adalah merah kecoklatan (merah bata/coklat kemerahan). Pada sapi aceh betina, Abdullah (2008) menyatakan warna dominan sapi tersebut adalah merah bata sebesar 33.75% diikuti coklat muda 31%. Penelitian Sarbaini (2004) mengemukakan warna dominan sapi pesisir Sumatra Barat adalah merah bata (34.36%), diikuti warna kuning (25.51%). Selanjutnya Utomo et al. (2012) mengemukakan warna dominan pada sapi katingan betina adalah coklat kemerahan sebesar 27%, diikuti oleh warna coklat muda (14.1 %) dan coklat sapi bali (13. 8%).

Tabel 2.1 Sebaran warna bulu sapi lokal ciamis betina dewasa

Warna Bulu

Tambaksari Cijulang Rataan

Jumlah Frekuensi Jumlah Frekuensi Jumlah Frekuensi (ekor) (%) (ekor) (%) (ekor) (%)

Coklat kehitaman 1 2.5 2 3.8 3 3.3

Merah kecoklatan 18 45.0 25 48.1 43 46.7

Coklat muda 7 17.5 4 7.7 11 12.0

Putih kecoklatan (Pisitan) 5 12.5 11 21.2 16 17.4

Abu-abu - - 2 3.9 2 2.2

Putih 6 15.0 8 15.4 14 15.2

Hitam 2 5.0 - - 2 2.2

Bercak coklat putih 1 2.5 - - 1 1.1

11

Coklat muda Putih kecoklatan (Pisitan)

Abu-abu Putih

[image:30.595.106.507.77.673.2]

Hitam Bercak coklat putih

Gambar 2.3 Variasi warna bulu sapi lokal betina di Ciamis

12

untuk tata warna bulu tubuh pada sapi adalah gen Melanocortin Receptor 1

(MC1R/melanocyte stimulating hormone receptor). Variasi alel MC1-R diantara bangsa sapi menghasilkan perbedaan warna bulu (Klungland et al. 2008). Lokus

MC1-R atau Extension locus (E) terdiri dari tiga alel, ED untuk hitam dominan, E+

alel tipe liar yang bertanggung jawab terhadap warna coklat kehitaman dengan variasi warna hitam (kepala, leher, kaki, bagian belakang dan ekor) dan tipe e resesif untuk warna merah, dengan tingkat dominasi ED > E+ > e. Lokus E

mengatur produksi tirosinase, jika produksi tirosinase rendah akan menghasilkan pigmen phaeomelanin (merah/ee) dan sebaliknya jika produksi tirosinase tinggi akan menghasilkan pigmen eumelanin (hitam/ ED _) (Olson 1999). Warna lain

pada sapi adalah hasil modifikasi sederhana dari tiga warna dasar yaitu hitam (ED), tipe liar (coklat-merah-hitam) ( E+) dan merah (ee). Variasinya disebabkan karena pengaruh gen/lokus lain yang terlibat mengontrol warna bulu, dengan pengaruh lightening yang menghapus warna. Gen lain yang terlibat dalam warna bulu adalah lokus A (agouti), BR (brindle), TYR dengan lokus C (albino), D (dilution), dn (dun) dan S, R, Bl (spotted) (Olson 1999). Paling tidak ada tujuh lokus yang terlibat dalam pengaturan warna bulu (Kantanen et al. 2000).

Warna dominan merah kecoklatan pada sapi lokal ciamis betina diduga dipengaruhi oleh lokus EeEe (ee) yang bersifat resesif terhadap ED dan E+. Hasil penelitian Utomo et al. (2012 ) pada sapi katingan betina, menduga bahwa warna dominan coklat kemerahan diatur oleh gen resesif ee. Selanjutnya Kantanen et al.

(2000) mengemukakan bahwa pada sapi Nordic ditemukan lokus Ee jika resesif EeEe menghasilkan warna merah. Variasi warna merah kecoklatan pada sapi lokal

ciamis, yaitu warna coklat muda dan putih kecoklatan (pisitan) diduga dipengaruhi juga oleh lokus D (dilution), lokus Dun (dn) atau Agouti (aiaw). Olson (1999) mengemukakan bahwa variasi warna merah terang pada sapi Simental disebabkan oleh adanya gen dilusi pada kondisi heterozigot (eeDsds), sedangkan kuning terang/tan dipengaruhi gen dilusi dalam keadaan homozigot (eeDsDs). Selanjutnya Olson (1999) menyatakan bahwa ternak dengan warna bulu krem, seperti halnya pada program crossbreeding Brahman dan Brown Swiss dengan Red Angus, mungkin merupakan hasil kombinasi heterozigot lokus Agouti ai atau aw dengan dn (Dun).

Pada populasi sapi lokal betina di Tambaksari ditemukan warna bulu hitam (5.0%), diduga warna ini dipengaruhi oleh alel dominan ED. Variasi warna

abu-abu dipengaruhi oleh gen ED dan D (dilusi) yang bersifat dominan (ED_/D_). Frekuensi warna putih pada populasi Cijulang cukup tinggi (15.4%), warna ini diduga dipenngaruhi oleh alel E+

, lokus Br (brindel) dan lokus Agouti. Olson

(1999) mengemukakan bahwa eumelanin (hitam) dibatasi oleh gen Br (brindel) dan warna merah dihapus oleh lokus dn dan bekerja bersama dengan lokus Agouti (ai atau aw), dapat menghasilkan warna putih. Pada populasi sapi ini ditemukan

juga warna tipe liar (merah kehitaman), di Tambaksari sebesar 2.5 % dan di Cijulang sebesar 3.8% yang diduga diatur oleh alel E+ dan lokus Agouti (A+).

Ukuran-ukuran Tubuh

13

menduga bobot badan ternak ketika alat timbang tidak tersedia. Rataan bobot badan dan ukuran-ukuran tubuh sapi lokal Ciamis disajikan pada Tabel 2.2.

Keragaman bobot badan baik di Tambaksari maupun di Cijulang cukup tinggi, masing-masing sebesar 13.77% dan 12,46%, hal ini diduga bobot badan merupakan parameter kuantitatif yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan, termasuk tatalaksana pemeliharaan dan pemberian pakan. Kondisi dilapangan menunjukkan ada dua sistem pemeliharaan, yaitu petani yang tidak memiliki sawah atau ladang, sapinya dikandangkan sepanjang hari, sedangkan jika petani memiliki sawah dan ladang, siang hari sapi digembalakan di kedua tempat tersebut dan malam dikandangkan serta masih diberikan rumput.

[image:32.595.112.532.375.559.2]Keragaman ukuran tubuh di kedua daerah penelitian relatif rendah, kecuali lebar dada. Hal ini disebabkan ukuran tubuh yang diidentifikasi diperoleh dari sapi dewasa yang sudah tidak mengalami pertumbuhan lagi, dan pengukuran ukuran tubuh cenderung mengukur kerangka tubuh. Kerangka tubuh berkaitan dengan pertumbuhan tulang, Aberle et al. (2001) menyatakan bahwa pada umur penggemukan sekitar 2-3 tahun tingkat pertumbuhan tulang sudah mulai menurun, dan proses selanjutnya adalah peningkatan bobot daging dan lemak.

Tabel 2.2 Rataan bobot badan dan ukuran-ukuran tubuh sapi lokal betina dewasa di Ciamis

Parameter

Tambaksari Cijulang Rataan Populasi

Rataan ± sd KK

(%) Rataan ± sd

KK

(%) Rataan ± sd

KK (%) Bobot badan (kg) 257.32a ± 35.44 13.77 275.64b±34.36 12.46 267.68 ±35.81 13.38

P. badan (cm) 121.95 a ± 5.94 4.87 124.73b ± 6.56 5.26 123.52 ± 6.42 5.19

T. pundak (cm) 114.10 a ±3.86 3.38 116.06b ± 4.60 3.96 115.21 ± 4.38 3.80

T. panggul (cm) 118.24 a ± 4.37 3.69 120.56b ± 4.99 4.14 119.55 ± 4.85 4.05

Lkr. dada (cm) 150.59 a ± 7.60 5.05 154.16b ± 6.63 4.30 152.61 ± 7.25 4.75

Lbr dada (cm) 25.23 a ± 3.26 12.93 29.33 b ± 2.56 8.72 27.55 ± 3.52 12.79

Dlm dada (cm) 53.30 a ± 5.16 9.67 55.78b ± 3.37 6.04 54.70 ± 4.39 8.03

P. Kepala (cm) 40.99 a ± 2.10 5.11 41.46 a ± 2.84 6.85 41.26 ± 2.54 6.16

Lbr Kepala (cm) 17.33 a ± 1.15 6.66 17.58 a ± 1.45 8.25 17.48 ± 1.33 7.62

Keterangan : sd = standar deviasi; KK = koefisien keragaman; P = panjang , T = Tinggi; Lkr = lingkar ; Lbr = lebar; Dlm = dalam. Huruf yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan berbeda nyata (P<0.05)

Hasil analisis menunjukkan rataan bobot badan dan ukuran-ukuran tubuh kecuali panjang kepala dan lebar kepala di Cijulang nyata lebih tinggi dibandingkan dengan di Tambaksari. Hal ini diduga karena introduksi sapi PO di daerah ini lebih intensif. Pada tahun 2000 – 2005 Pemda Jawa Barat membangun pusat pembibitan sapi potong di Cijayana yang berada di pesisir pantai selatan Jawa Barat berdekatan dengan Cijulang. Program ini diadakan dengan tujuan untuk pemberdayaan sapi potong di daerah kaki gunung Cikuray, Papandayan, Malabar dan Patuha (Cipamatuh). Adapun bibitnya adalah sapi PO (Disnak Ciamis, komunikasi pribadi).

14

sama dengan sapi bali kecuali bobot badan, panjang badan dan tinggi panggulnya relatif lebih besar serta kepalanya lebih panjang. Apabila dibandingkan dengan sapi PO bobot badan dan ukuran tubuhnya lebih kecil (Tabel 2.3). Berdasarkan hal tersebut bobot badan dan morfometrik sapi lokal Ciamis berada diantara sapi bali dan sapi PO. Hal ini diduga bahwa sapi lokal tersebut merupakan hasil persilangan sapi lokal setempat yang merupakan keturunan dari sapi bali dengan sapi PO, hasil dari program ongolisasi di Indonesia.

Tabel 2.3 Rataan bobot badan dan ukuran tubuh beberapa sapi betina lokal Indonesia

Parameter Aceh Bali Katingan Ciamis PO

Bobot badan (kg)

161.19 ± 23.28 198.21 ± 38.04 209.27 ± 23.63 267.68 ± 35.81 296.40 ±48.23 P. badan (cm) 103.95 ± 6.98 113.06 ± 3.48 115.96 ± 6.23 123.52 ± 6.42 128.10 ± 6.77

T. pundak (cm) 99.32 ± 4.59 110.00 ± 4.24 102.63 ± 4.90 115.21 ± 4.38 123.00 ± 6.30

T. panggul (cm) 103.85 ± 4.25 109.89 ± 4.06 105.90 ± 4.37 119.55 ± 4.85 131.20 ± 7.27

Lkr dada (cm) 129.09 ± 6.62 150.91 ± 8.53 139.43 ± 6.47 152.61 ± 7.25 154.93 ± 9.80

Lbr dada (cm) 24.49 ± 3.99 28.80 ± 3.20 26.90 ± 3.50 27.55 ± 3.52 30.77 ± 2.70

Dlm dada (cm) 45.68 ± 5.90 60.10 ± 3.30 50.06 ± 3.83 54.70 ± 4.39 56.53 ± 3.63

P. Kepala(cm) 38.89 ± 2.44 40.80 ± 1.80 38.67 ± 2.57 41.26 ± 2.54 46.23 ± 2.83

Lbr Kpl (cm) 18.10 ± 1.57 14.00 ± 0.60 17.73 ± 1.33 17.48 ± 1.33 20.37 ± 1.27

Sumber : Sapi PO (Hartati et al. 2010); Bali (Tonbesi et al. 2010 dan Otsuko et al. 1980. ; Aceh (Abdullah 2008); Katingan (Utomo et al. 2011). sd = standar deviasi; KK = koefisien keragaman; p = panjang , T = Tinggi; Lkr = lingkar ; Lbr = lebar; Dlm = dalam; Kpl = kepala

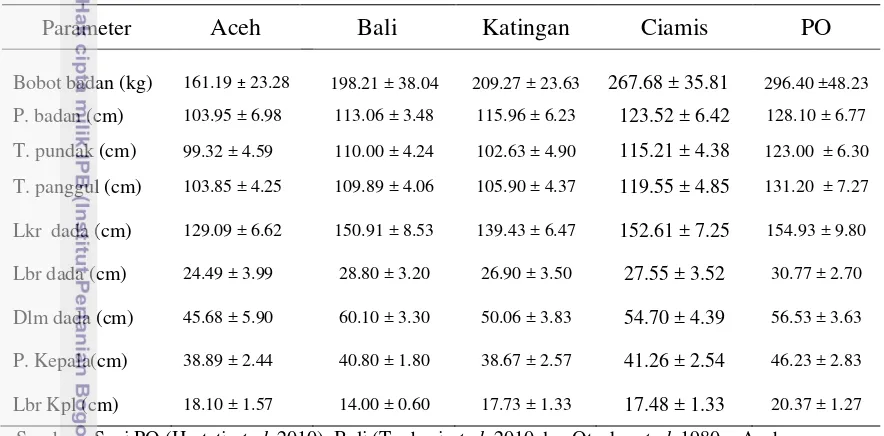

Pertambahan Bobot Badan

Pertambahan bobot badan harian (PBBH) merupakan refleksi pertumbuhan yang dapat digunakan untuk menilai produktifitas seekor ternak. Hasil penelitian sapi lokal ciamis umur 1.5 – 2 tahun menunjukkan rataan PBBH mencapai 0. 62 ± 0.23 kg/ekor/hari. Perbandingan PBBH beberapa sapi lokal Indonesia disajikan pada Tabel 2.4.

Dari Tabel 2.4 dapat dikemukakan bahwa dengan pemeliharaan intensif, PBBH sapi lokal ciamis relatif sama dengan sapi bali, jawa dan madura namun lebih rendah dari sapi PO dan sapi hasil persilangan PO dengan Simmental. Performans sapi lokal Indonesia relative kecil dengan pertambahan bobot badan harian (PBBH) relatif rendah, apabila dibandingkan dengan sapi dari kelompok

[image:33.595.77.519.227.445.2]15

Sapi lokal ciamis seperti sapi lokal Indonesia lainnya dipelihara peternak di pedesaan dengan pemeliharaan seadanya, kuantitas dan kualitas pakan terbatas umumnya hanya diberi rumput saja serta kandang semi permanen. Ciamis berada di bagian timur ke arah selatan propinsi Jawa Barat mempunyai kondisi lingkungan seperti halnya wilayah tropik lainnya suhu udara relatif panas dengan kelembaban yang relatif tinggi. Adaptasi terhadap kondisi lingkungan tersebut di atas, menyebabkan sapi lokal memiliki performans kecil dengan produktivitas relatif rendah, hal ini ditunjukkan dengan PBBH yang rendah. Upaya setiap individu untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan dikenal dengan istilah kelenturan fenotipik (plasticity) yaitu suatu keadaan dimana individu tersebut dapat bertahan hidup dan bereproduksi pada lingkungannya dengan cara merubah (melenturkan) fenotipenya atau mempertahankan fenotipenya agar konstan atau stabil (Scheiner and Godnight 1984) .

Tabel 2.4 Perbandingan PBBH sapi lokal ciamis dengan sapi lokal Indonesia lainnya

Bangsa PBBH ± Sd Pakan Sumber

(Kg/ekor/hari)

Lokal Ciamis 0.62 ± 0.23 Konsentrat, Jerami padi Penelitian ini

Bali 0.58 - 0.68

Kombinasi rumput, dedak, bioplus Kenzym dan Laser punktur

Parwati et al.

(1999)

PO 0.86 ± 0.18

Konsentrat, rumput gajah, kulit kedelai, singkong

Carvalo et al. (2010)

Madura 0.61 Hijauan, legume,

bungkil kelapa, bioplus

Ngadiyono et al.

(2001)

Jawa 0.63 Konsentrat dan Jerami

Padi

Adhiwinarti et al. (2011)

Persilangan

PO X Simental 0.99 ± 0.20

Konsentrat, rumput gajah, kulit kedelai, singkong

Carvalo et al. (2010)

[image:34.595.101.516.320.555.2]16

Persentase Karkas

Persentase karkas sangat penting dalam produksi ternak potong karena merupakan parameter ekonomis, yang menggambarkan besaran bagian ternak yang dapat dikonsumsi. Hasil penelitian persentase karkas sapi lokal Ciamis, dibandingkan dengan sapi lokal lainnya disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Rataan Persentase karkas sapi lokal Ciamis, Bali, Peranakan Ongol dan Persilangan Jenis Sapi Jumlah sampel (ekor) Jenis kelamin Rataan Bobot potong (kg) Rataan Bobot karkas (kg) Rataan persentase karkas (%) Ciamis Bali PO Persilangan 14 10 8 30 Jantan Betina Jantan Jantan

205.20 ± 24.1 178.50 ±12.0 289.88 ±17.4 500.40 ± 80.5

105.93 ± 13.1 89.20 ± 6.1 151.13 ± 13.2 259.93 ± 39.2

51.61± 1.8 49.97± 0.2 52.10 ± 2.4 52.10 ± 3.3

Pada Tabel 2.5 tampak bahwa rataan persentase karkas sapi lokal ciamis tidak berbeda nyata (P > 0.05) baik dengan bali, PO maupun persilangan. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi bobot karkas terhadap bobot potong keempat jenis sapi tersebut di atas sama. Faktor – faktor yang mempengaruhi persentase karkas adalah bangsa, konformasi tubuh, pakan, umur dan bobot hidup. Jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap persentase karkas, tetapi terhadap komposisi karkas. Hasil penelitian Tonbesi et al. (2009) pada sapi bali dengan umur yang sama > 2-3 tahun, menunjukkan persentase karkas sapi betina tidak berbeda dengan sapi jantan, masing- masing sebesar 53.56 ± 3.21% dan 53.94 ± 4.57%. Jenis kelamin mempengaruhi komposisi karkas, hal ini berkaitan dengan sistem hormonal, hormon androgen pada jantan menstimulasi pertumbuhan tulang lebih baik dari betina dan jantan kastrasi, serta meningkatkan sintesa protein pada otot sedangkan hormon estrogen pada betina berhubungan dengan deposisi lemak (Aberle et al. 2001). Perbedaan bangsa atau breed pada ternak sapi mempunyai dampak pada besarnya proporsi lemak dibandingkan proporsi daging dan tulang selama penggemukkan. Pada umur penggemukan sekitar 2-3 tahun tingkat pertumbuhan tulang sudah mulai menurun, dan proses selanjutnya adalah peningkatan bobot daging, terutama lemak (Aberle et al. 2001).

Simpulan

17

KARAKTERISASI POPULASI SAPI LOKAL CIAMIS

BERDASARKAN DNA MIKROSATELIT

Abstrak

Keragaman genetik merupakan parameter penting dalam populasi. Mikrosatelit merupakan penanda molekuler yang efektif untuk karakterisasi populasi dan filogenetik sumber daya genetik ternak lokal. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi keragaman genetik dan filogenetik sapi lokal ciamis Jawa Barat berdasarkan DNA mikrosatelit. Penelitian ini menggunakan sampel DNA diambil dari dua kecamatan, yaitu Tambaksari 46 ekor dan Cijulang 52 ekor. Sampel DNA pembanding dari 10 sapi bali, 7 PO dan masing-masing 10 sample DNA dari sapi Limousin, Simental, Brahman dan Angus. Keragaman genetik dan filogenetik dianalisis dengan menggunakan 3 lokus mikrosatelit yaitu INRA35, HEL9 dan BM2113. Amplifikasi lokus mikrosatelit menggunakan PCR dan hasilnya dievaluasi dengan Polyacrylamide Gel Electroforesis (PAGE) dilanjutkan dengan pewarnaan perak. Selanjutnya data hasil genotiping dianalisis menggunakan program POPGENE.32, sedangkan pohon filogenetik dibentuk dengan metoda UPGMA pada program MEGA 4. Hasil penelitian menunjukkan mikrosatelit INRA35, HEL9 dan BM2113 pada sapi lokal di Ciamis adalah polimorfik. Keragaman genetik sapi lokal di Ciamis termasuk kategori tinggi. Keragaman genetik di subpopulasi Tambaksari lebih tinggi dibandingkan di subpopulasi Cijulang. Jarak genetik sapi lokal ciamis lebih dekat dengan sapi PO, sehingga dalam satu kluster dengan sapi PO.

Kata kunci: filogenetik, keragaman, mikrosatelit, sapi lokal ciamis,

Abstract

Genetic variation is an important parameter in natural population. Microsatellite is a potential marker to characterize the population and to establish phylogenetic tree of animal genetic resources. The aims of this study were to identify genetic diversity and establish phylogenetic tree of local cattle in Ciamis, West Java, based on DNA microsatellite. Forty six and fifty two whole blood samples were taken from Tambaksari and Cijulang subpopulations, respectively. As comparison, samples were also collected from bali, PO, Limousin, Simmental, Brahman and Angus cattles. The genetic diversity and phylogenetic were analyzed using three microsatellite loci, i.e. INRA35, HEL9 and BM2113. Microsatellite amplification was used PCR method and evaluated by polyacrylamide gel electroforesis (PAGE), followed by silver staining. Furthermore, genotyping data was analyzed using POPGENE.32 program, while phylogenetic trees were established by UPGMA method from MEGA 4. The result showed that microsatellite loci i.e. INRA35, HEL9 and BM2113 in ciamis local cattle were polymorphic. The cattle in Ciamis had high level of heterozygosity. Genetic diversity of local cattle in Tambaksari subpopulation was higher than in Cijulang subpopulation. Ciamis local cattle had a closer genetic distance with the PO cattle.

18

Pendahuluan

Keragaman atau variasi merupakan parameter suatu populasi, berdasarkan perbedaan ciri-ciri suatu karakter yang dimiliki setiap individu anggota populasi. Perbedaan karakter yang ada dapat diidentifikasi lebih spesifik, dengan kajian variasi secara genetik menggunakan teknik DNA molekuler. Besarnya variasi fenotip yang terlihat tidak berarti menggambarkan besarnya variasi di dalam genetik, karena variasi fenotip dipengaruhi oleh lingkungan, dan sebaliknya variasi pada gen tidak serta merta diekspresikan pada fenotip yang bervariasi karena adanya regulator pengekspresian (Bourdon 1997).

Salah satu teknik molekuler yang banyak digunakan untuk mengidentifikasi keragaman genetik dan studi filogenetik adalah mikrosatelit. Almeida et al. (2000) mengemukakan bahwa mikrosatelit atau short tandem repeats (STRs) merupakan marka DNA yang relatif berlimpah di dalam genom dan mempunyai tingkat polimorfisme yang tinggi, sehingga sangat potensial digunakan untuk karakterisasi suatu populasi. Mikrosatelit merupakan suatu bentuk penanda molekuler berupa kelas khusus dari tandem repeat loci yang terdiri atas suatu motif dengan 1- 6 pasang basa berulang sampai lebih dari 100 kali. Tipe DNA berulang ini, secara umum tersedia dalam jumlah yang besar pada genom (hypervariable), lokasinya tersebar di hampir semua kromosom membuat lokus ini menjadi sangat potensial dalam analisis sidik jari DNA. Berdasarkan sifatnya yang kodominan dan mempunyai banyak alel, mikrosatelit membuktikan sangat efisien untuk mempelajari keragaman genetik dan dapat menjadi penanda atau karakterisasi genetik suatu bangsa ternak (Khatirevan 2009).

Sampai saat ini belum ada informasi mengenai keragaman genetik dan kajian kekerabatan sapi lokal ciamis dengan sapi lokal lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keragaman genetik dan hubungan kekerabatan sapi lokal ciamis dengan sapi cali dan PO, yang merupakan sapi asli dan sapi lokal yang penyebarannya sangat luas di Indonesia.

Materi dan Metode

Tempat dan Waktu

Sampel darah sapi lokal ciamis diambil dari dua kecamatan di kabupaten Ciamis, yaitu di Kecamatan Tambaksari dan Cijulang pada bulan Juni sampai dengan Juli 2011. Identifikasi DNA mikrosatelit dilakukan di Laboratorium Genetika Molekuler Fakultas peternakan IPB pada bulan Juli sampai dengan September 2012.

Materi

Sampel yang digunakan adalah 98 sampel darah sapi lokal ciamis, yaitu masing masing 46 ekor dari kecamatan Tambaksari dan 52 ekor dari kecamatan Cijulang. Pengambilan sampel darah dilakukan dengan menggunakan tabung

19

Isolasi dan Amplifikasi DNA

Isolasi DNA dilakukan dengan metoda fenol chloroform menurut metode Sambrook, et al. (1989) yang dimodifikasi oleh Andreas et al. (2010). Darah yang sudah diawetkan dicuci dengan Tris EDTA konsentrasi rendah (low TE). Pada setiap pencucian disentrifugasi 3000 rpm selama dua menit kemudian diulang sebanyak lima kali dengan tujuan untuk menghilangkan kandungan etanol absolute yang terdapat didalam sampel darah sapi yang telah diawetkan dengan menggunakan buffer lisis sel, yaitu 40 µl SDS 10%, 10 µl Proteinase- K 5 mg/ml, dan 1 x STE sampai 400 µl. Larutan di goyang pelan-pelan dalam inkubator pada suhu 55oC selama 2 jam. DNA dimurnikan dengan menambahkan 200 µl larutan

phenol 400 µl CIAA (Cloroform Isoamil Aiconaol : 24:1 dan 40 µl SM NaCl selanjutnya di goyang pelan pada suhu ruang selama 1 jam, larutan disentrifuge pada kecepatan 12000 rpm selama 5 menit. DNA diendapkan dengan 800 µl etanol absolut dan 40 µl 5M NaCl. Freezing selama satu malam kemudian disentrifus pada kecepatan 12000 rpm selama 5 menit. Bagian supernatan dibuang, selanjutnya DNA dilarutkan dengan 100 µl 80% TE. Kualitas DNA yang diperoleh dievaluasi dengan menggunakan elektroforesis 1,5% gel agarose selama kurang lebih 45 menit dengan voltase 100 V. Selanjutnya divisualisasi dengan Ultraviolet (UV) Transiluminator. Konsentrasi DNA dihitung menggunakan Nanodrop Spectrophotometer.

Primer yang digunakan untuk memperoleh jumlah alel mikrosatelit terdiri dari tiga lokus mikrosatelit yaitu HEL9, INRA035 dan BM2113. Setiap pereaksi PCR dibuat volume 11 µl dengan komposisi thermal buffer 10x, MgCl2 25mM,

dNTP, primer F/R dan Taq DNA polymerase. Mesin yang digunakan GeneAmp PCR System 9700 Applied Biosystem. Denaturasi awal pada suhu 95oC selama 5 menit dilakukan satu kali, dilanjutkan dengan 35 kali denaturasi pada suhu 95o selama 30 detik, annealing pada suhu60oC selama 45 detik dan ektensi pada suhu

72oC selama 60 detik. Selanjutnya dilakukan ekstensi lagi pada suhu 72oC selama

5 menit.

Tabel 3.1 Lokus mikrosatelit dan sekuen primer yang digunakan

Jenis lokus Sekuen DNA Motif

ulangan

Nomor kromosom INRA35* F : 5’-ATCCTTTGCAGCCTCCACATTG-3’

R : 3’- TTGTGCTTTATGACACTATCCG –5’

(CA)n 16

HEL9** F : 5’- CCCATTCAGTCTTCAGAGGT- 3

R : 3’- CACATCCATGTTCTCACCAC –5’

(TG)n 8

BM2113*** F : 5’GCTGCCTTCTACCAAATACCC 3’ R : 3’CTTCCTGAGAGAAGCAACACC 5’

(CA)n 11

Sumber : * Bishop et al. (1994) ; ** Vaiman et al. (1994) ; *** Sarbaini (2004))

Visualisasi produk PCR

Hasil amplifikasi mikrosatelit dengan PCR, divisualisasi menggunakan

20

Analisis Data Alel-alel Lokus DNA Mikrosatelit

Nilai frekuensi alel diperoleh dengan menghitung langsung jumlah satu alel terhadap total alel yang dihasilkan oleh satu lokus tertentu dalam satu sub populasi. Frekuensi alel untuk lokus mikrosatelit tertentu dihitung menggunakan rumus Nei (1987), berikut :

χ

i =� + ∑� N

Keterangan :

χi = frekuensi alel ke-i

nii = jumlah individu homozigot alel ke-i nij = jumlah individu heterozigot

N = jumlah individu sampel

Heterozigositas (H)

Derajat heterosigositas (H) observasi dan harapan dihitung berdasarkan frekuensi alel pada tiap lokus mikrosatelit berdasarkan rumus Weir (1996) dari Nei (1978).

H

o=∑

� �

≠

H

e =− ∑

�=χ

iKeterangan :

Ho = heterozigositas observasi

He = heterozigositas harapan � = jumlah sampel heterozigot � = jumlah sampel yang diamati

χi = frekuensi alel ke-i pada masing-masing lokus

Analisis Data

Parameter tersebut dianalisis menggunakan program POPGENE 32, versi 1.31(Yeh et al. 1999), sedangkan pohon filogenetik dibuat berdasarkan jarak genetik dengan metode UPGMA dari MEGA 4 (Molecular Evolutionary Genetics Analysis) (Tamura et al. 2007)

Hasil dan Pembahasan

Frekuensi Alel Mikrosatelit

21

polimorfik, yaitu masing-masing sebanyak 10, 13 dan 10 alel. Lokus INRA35 dan HEL9 pada sapi bali adalah monomorfik, hanya ada satu alel, hal ini sejalan dengan hasil penelitian lain yang menunjukkan kedua lokus tersebut monomorfik, sehingga lokus ini dapat dijadikan lokus spesifik pada sapi bali (Winaya 2000; Handiwirawan et al. 2003; Abdullah 2008 ). Hasil PAGE ketiga mikrosatelit yang dianalisis disajikan pada Gambar 3.1.

BM2113

HEL9

[image:40.595.107.512.169.731.2]INRA35

Gambar 3.1 Hasil PAGE untuk mikrosatelit BM2113, HEL9 dan INRA35

M 158/158 158/168 152/152 162/162 156/156 162/164 162/168 158/168 162/164

M 159/159 163/163 169/169 167/171 167/167 167/171 175/179 167/171

M 125/137 119/137 121/121 119/121 119/121 119/141 121/121 127/127 127/127 180

160

100

180 160

100

180 160

120

22

Tabel 3.2 Sebaran jumlah dan frekuensi alel pada lokus mikrosatelit INRA35, HEL 9 dan BM2113 pada sapi lokal ciamis, bali, PO, kelompok

B.taurus dan Brahman

Lokus Ukuran (bp)

Simbol

Populasi

Tambaksari Cijulang Gabungan* Bali PO B. taurus Brahman Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Frekuensi Frekuensi Frekuensi Frekuensi Frekuensi Frekuensi Frekuensi INRA35 n = 42 n = 50 n = 92 n = 10 n = 7 n = 30 n = 10

117 (A) 4 (4%) 4 (2.2%) 2 (14.3%) 1 (1.7%) 1 (6.3%)

119 (B) 12 (14.3%) 41 (41%) 53 (28.8%) 2 (14.3%) 58 (96.7%) 9 (56.3%)

121 (C) 36 (42.9%) 42 (42%) 78 (42.4%) 20 (100%) 7 (50%) 4 (25%)

123 (D) 11 (13.1%) 1 (1%) 12 (6.5%) 3 (21.4%) 1 (1.7%) 2 (12.5%)

125 (E) 12 (14.3%) 5 (5%) 17 (9.2)

127 (F) 2 (2.4%) 2 (2%) 4 (2.2%)

135 (G) 2 (2.4%) 2 (1.1%)

137 (H) 6 (7.1%) 3 (3%) 9 (4.9%)

141 (H) 3 (3.6%) 2 (2%) 5 (2.7%)

HEL9 n = 38 n = 43 n = 78 n = 10 n = 6 n = 29 n = 9 155 (A) 5 (6.6%) 4 (4.7%) 9 (5.6%)

159 (B) 18 (23.7%) 4 (4.7%) 22 (13.6%)

163 (C) 4 (5.3%) 37 (43%) 41 (25.3%) 20 (100%) 2 (16.7%)

165 (D) 1 (1.3%) 8 (9.3%) 9 (5.6%) 1 (8.3%)

167 (E) 16 (21.1%) 11 (12.8%) 27 (16.7%) 2 (16.7%)

169 (F) 3 (3.9%) 7 (8.1%) 10 (6.2%) 1 (8.3%)

171 (G) 10 (13.2%) 6 (7%) 16 (9.9%) 4 (22.2%)

175 (H) 16 (21.1%) 4 (4.7%) 20 (12.3%) 3 (25%) 7 (12.1%) 2 (11.1%)

177 (I) 2 (2.6%) 2 (2.3%) 4 (2.5%) 5 (8.6%) 2 (11.1%)

179 (J) 1 (1.3%) 1 (0.6%) 6 (10.3%)

181 (K) 2 (2.3%) 2 (1.2) 1 (8.3%) 15 (25.9%) 2 (11.1%)

185 (L) 2 (16.7%) 17 (29.3) 8 (44.4%)

189 (M) 8 (13.8%)

BM2113 n = 46 n = 50 n = 96 n = 9 n = 7 n = 30 n = 9 148 (A) 4 (4.4%) 3 (3%) 7 (3.6%) 1 (1.7%)

150 (B) 3 (5%)

152 (C) 22 (24.4%) 16 (16%) 38 (19.8%) 2 (11.1%) 11 (18.3%

156 (D) 7 (7.8%) 17 (17%) 24 (12.5%) 3 (5%) 5 (27.8%)

158 (E) 13 (14.4%) 15 (15%) 28 (14.5%) 22 (36.7%)

160 (F) 1 (1.1%) 1 (0.5%) 2 (14.3%) 3 (5%)

162 (G) 26 (28.9%) 22 (22%) 48 (25%) 14 (77.8%) 5 (35.7%) 14 (23.3%) 6 (33.3%)

164 (H) 6 (6.7%) 3 (3%) 9 (4.7%) 1 (5.6%)

166 (I) 7 (7.8%) 22 (22%) 29 (15.1%) 7 (0.5%) 3 (5%) 5 (27.8%)

168 (J) 4 (4.4%) 1 (1%) 5 (2.6%)

172 (K) 2 (2.2%) 1 (1%) 3(1.6%) 1 (5.6%) 2 (11.1%)

23

Apabila dibandingkan dengan hasil penelitian pada sapi lokal lainnya jumlah rataa jumlah alel pada sapi lokal ciamis lebih rendah dari sapi katingan, yaitu 13.6 alel (Utomo et al. 2011) dan sapi pesisir 11.7 alel (Sarbaini 2004), n