(

Panulirus

spp.) DI PALABUHAN RATU, JAWA BARAT

DIKI PATRA

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP DEPARTEMEN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Studi Efektivitas Bubu Lipat Modifikasi Pintu Atas dan Pintu Samping dengan Jenis Umpan Kanikil (Chiton sp.) pada Penangkapan Lobster (Panulirus spp.) di Palabuhanratu, Jawa Barat dalah karya saya sendiri dengan arahan dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun. Kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya ilmiah yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, September 2012

DIKI PATRA, C44070067. Studi Efektivitas Bubu Lipat Modifikasi Pintu Atas dan Pintu Samping dengan Jenis Umpan Kanikil (Chiton sp) pada Penangkapan Lobster (Panulirus spp.) di Palabuhanratu, Jawa Barat. Dibimbing oleh ZULKARNAIN dan M FEDI A SONDITA.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas bubu lipat modifikasi dan penggunaan umpan kanikil pada penangkapan lobster. Penelitian ini menggunakan metode uji coba penangkapan (experimental fishing), desain penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan dua faktor yaitu digunakan 3 jenis bubu lipat 2 jenis umpan dengan jumlah ulangan sebanyak 24 trip penangkapan. Faktor jenis bubu lipat terdiri dari bubu lipat rajungan sebagai bubu lipat standar (S), bubu lipat modifikasi pintu samping satu pintu (PS), dan bubu lipat modifikasi pintu atas satu pintu (PA). Faktor jenis umpan terdiri dari umpan ikan tembang (Sardinella fimbriata) sebagai umpan standar dan kanikil (chiton sp) sebagai umpan alternatif. Hasil tangkapan terdiri dari hasil tangkapan utama yaitu spiny lobster (Panulirus spp.) dan hasil tangkapan samping ( by-catch). Komposisi hasil tangkapan secara total didominasi oleh hasil tangkapan sampingan yaitu sekitar 61,11 %, hasil tangkapan utama sebesar 38,89 %. Hasil tangkapan sampingan adalah krustasea (rajungan) 34 ekor (26,89%), kelompok moluska (sotong-sepia sp.) 34 ekor (26,89%), kelompok ikan (kerapu - Epinephelus coioides) 2 ekor (1,59%), singreng (Canthigaster sp) 2 ekor (2,4%) kelompok keong (keong macan- Babilonia Spirata) 2 ekor (1,59%). Hasil tangkapan utama adalah lobster yang terdiri terdiri dari 3 spesies yang didominasi oleh lobster hijau pasir (Panulirus homarus) 47 ekor (37,30%), lobster hijau (Panulirus versicolor) 1 ekor (0.83%) dan lobster mutiara (Panulirus ornatus) 1 ekor (0,83%). Perbandingan hasil tangkapan dari kedua jenis umpan memiliki nilai yang tidak berbeda nyata dengan taraf nyata 5 %. Sedangkan dari tiga jenis bubu standar lebih baik dari bubu lipat pintu samping, dan bubu lipat pintu samping sama dengan bubu lipat pintu atas (S > PS = PA).

ABSTRACT

DIKI PATRA, C44070067. The Study Effectiveness of Modification one funnel on top collapsible pot and one funnel aside collapsible pot with Type Kanikil (Chiton sp) Bite on Lobsters (Panulirus spp.) Catches in Palabuhanratu, , Jawa Barat. Mentored by ZULKARNAIN and M. FEDI A SONDITA.

The purpose of this research are to find out the effectiveness the modified of collapsible pot and the use of chiton on catching lobsters. This research is used by the experimental fishing method. Design research using the Completely Randomize Design with two factors. The factors is 3 collapsible pot type and 2 type of bait with the number of catching repeats as much as 24 trip. Factors of collapsible pot consists of the swimming crab pots as the standar of collapsible pot (S) and two modified of collapsible pots. The modification is the pot that have one funnel on aside (PS) and the pot that have one funnel on top (PA). The bait factors consists of bait fish Fringescale sardinella (Sardinella fimbriata) as standard bait and worm (Chiton sp) as an alternative bait. The catch is consist of the main target catches is that the spiny lobster (Panulirus spp.) and (by-catch). The totally composition of catches dominated by (by-catch) about 61,11 %, and target catches about 38,89 %. By catch are the swimming crabs about 34 (26,89 %), cuttlefish (Sepia sp.) about 34 (26,89 %), fish about 2 (1,59 %). The main target catches of 3 type is dominated by spiny lobsters(Panulirus homarus) about 40 (37.30 %), one painted rock lobster (Panulirus versicolor) (0.83%), and one ornate rock lobster (Panulirus ornatus) (0.83%). Comparison of two types of catches bait has a value that is not significantly different (α = 5 %). Between three kinds of pots, catches standar collapsible pot better than one funnel aside collapsible pot, and one funnel aside collapsible pot same with one funnel on top collapsible pot (S > PS = PA).

© Hak Cipta IPB, Tahun 2012 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan tersebut hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

STUDI EFEKTIVITAS BUBU LIPAT MODIFIKASI PINTU

ATAS DAN PINTU SAMPING DENGAN JENIS UMPAN

KANIKIL (

Chiton sp.

) PADA PENANGKAPAN LOBSTER

(

Panulirus

spp.) DI PALABUHAN RATU, JAWA BARAT

DIKI PATRA

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perikanan pada

Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP DEPARTEMEN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Jawa Barat

Nama : Diki Patra

NIM : C44070067

Program Studi : Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap

Disetujui: Komisi Pembimbing

Ketua,

Dr. Ir. Zulkarnain, M.Si. NIP. 19630519 199203 1 001

Anggota,

Dr. Ir. M.Fedi A Sondita, M.Sc. NIP. 19630315 198703 1003

Diketahui:

Ketua Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

Dr. Ir. Budy Wiryawan, M.Sc. NIP. 19621223 198703 1 001

PRAKATA

Skripsi ditujukan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana pada Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilakukan pada bulan Agustus 2011 ini adalah Studi Efektivitas Bubu Lipat Modifikasi Pintu Atas dan Pintu Samping dengan Jenis Umpan Kanikil (Chiton sp) pada Penangkapan Lobster (Panulirus spp.) di Palabuhanratu, Jawa Barat

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1) Dr. Ir. Zulkarnain, M.Si. dan Dr. Ir. M. Fedi A Sondita, M.Sc. selaku pembimbing yang telah memberikan bantuan, saran dan bimbingannya selama penulisan skripsi ini, Dr. Ir. Moh. Imron, M.Si. selaku ketua komisi pendidikan dan Dr. Roza Yusfiandayani, S.pi, sebagai penguji dalam sidang, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya;

2) Kedua orang tua yang selalu memberikan doa, dukungan, dan memberikan semangat. Kakak-kakak saya Adi Satria, Budi Setiawan, Candra Wijaya yang selalu memberikan dukungan dan arahan.

3) Teman-teman Asrama Sylvapinus IPB angkatan 44, Apriansyori Barus, Eno sumarno, Fandi Ahmad, Sugianto, dan lain-lain. Keluarga Departemen PSP dan IPB yang telah memberikan dukungan

4) Teman-teman PSP 44, Muklish, Baginda, Erul, Sudi, Leo, Harits dan lain-lain. Keluarga Departemen PSP dan IPB yang telah memberikan dukungan dan bantuannya;

5) Bapak Bambang Suparna (Pak MB) dan keluarga, Bapak Wawan (Pak Akew),

Ibu RT dan semua warga Sanggrawayang yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian;

6) Pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Bogor, September 2012

Penulis dilahirkan di Kecamatan Sungai lilin, Muba, Sumatera Selatan pada tanggal 02 September 1988 dari Bapak Amir Hamzah dan Ibu Zanuriah. Penulis merupakan anak ke empat dari enam bersaudara, dengan lima saudara laki-laki dan satu saudara perempuan.

Penulis lulus dari SMA Negeri 2 Sekayu pada tahun 2007 dan pada tahun yang sama lulus seleksi masuk IPB melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Penulis memilih Mayor Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap, Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

Selama kuliah di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, penulis aktif dalam berapa organisasi kemahasiswaan seperti Asrama Sylvasari IPB sebagai kepala Departemen Hubungan Masyarakat pada tahun ajaran 2007/2008, Himpunan Mahasiswa Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (HIMAFARIN) sebagai staf Departemen Informasi dan Komunikasi pada tahun ajaran 2008/2009 dan Forum Komunitas Muslim (FKM-C) sebagai staf Human Resource Development (HRD) pada tahun ajaran 2008/2009

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perikanan,

penulis melakukan penelitian dengan judul “Studi Efektivitas Bubu Lipat

DAFTAR ISI

2.1.1 Klasifikasi dan morfologi ... 4

2.1.2 Daur hidup dan habitat spiny lobster ... 7

2.1.3 Tingkah laku dan cara mencari makan... 8

2.2 Unit Penangkapan Bubu ... 8

2.2.1 Alat tangkap ... 9

2.2.2 Nelayan ... 11

2.2.3 Kapal ... 11

2.2.4 Metode pengoperasian ... 11

2.3 Umpan 2.3.1 Deskripsi ikan tembang (Sardinella fimbriatta) ... 12

2.2.2 Deskripsi kanikil (Chiton sp) ... 14

4 KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN ... 34

4.1 Keadaan Umum Kabupaten Sukabumi ... 34

4.1.1 Nelayan ... 35

4.1.2 Armada penangkapan ... 35

4.1.3 Alat tangkap ... 35

4.2.3 Alat tangkap ... 39

4.2.4 Produksi perikanan ... 39

4.3 Keadaan Umum Lokasi Penelitian ... 41

5 HASIL ... 43

5.1 Komposisi hasil tangkapan total selama penelitian ... 43

5.1.1 Komposisi hasil tangkapan total jumlah (ekor) per bubu ... 46

5.1.2 Komposisi hasil tangkapan jumlah (ekor) berdasarkan desain bubu ... 47

5.1.3 Komposisi hasil tangkapan berat (gram) berdasarkan desain bubu ... 48

5.1.4 Komposisi hasil tangkapan jumlah (ekor) berdasarkan jenis umpan ... 49

5.2 Pengaruh Desain Bubu dan Jenis Umpan terhadap hasil tangkapan jumlah (ekor), berat (gram) total hasil tangkapan per trip ... 51

5.2.1 Proses analisis data ... 52

5.2.1.1 Uji kenormalan ... 52

5.2.1.2 Hasil analisis faktorial ... 53

5.2.1.3 Uji lanjut (duncan) ... 54

5.3 Pengaruh Desain Bubu dan Jenis Umpan terhadap hasil tangkapan jumlah (ekor), berat (gram) lobster hasil tangkapan per trip ... 55

5.3.1 Proses analisis data ... 56

5.3.1.1 Uji kenormalan ... 56

5.3.1.2 Hasil analisis faktorial ... 57

5.3.1.3 Uji lanjut (duncan) ... 58

5.4 Perubahan Kadar Protein dan Lemak Umpan ... 59

6 PEMBAHASAN ... 61

6.1 Bubu Lipat Modifikasi dan Bubu Lipat Standar ... 61

DAFTAR TABEL

5 Rancangan percobaan yang diterapkan dalam penelitian ... 25

6 Rancangan percobaan per trip untuk setiap jenis bubu dan umpan ... 25

7 Urutan dan penempatan Bubu pada Tali Utama ... 26

8 Struktur data ... 29

9 Struktur tabel sidik ragam ... 32

10 Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Sukabumi tahun 2004- 2008 ... 34

11 Jumlah nelayan perikanan tangkap tahun 2006-2009 di kabupaten Sukabumi ... 35

12 Jumlah armada penangkapan ikan Kabupaten Sukabumi tahun 2006 - 2009 ... 35

13 Alat tangkap yang beroperasi di Kabupaten Sukabumi tahun 2009 ... 36

14 Perkembangan volume dan nilai produksi ikan Kabupaten Sukabumi tahun 2006 - 2009 ... 36

15 Jumlah nelayan PPN Pelabuhanratu tahun 2006 - 2010 ... 37

16 Jumlah rumah tangga perikanan (nelayan dan buruh) ... 38

17 Desa-desa pantai kegiatan penangkapan ikan pada kawasan perikanan tangkap ... 38

18 Jumlah armada penangkapan ikan PPN Pelabuhanratu tahun 2005 – 2009 ... 39

19 Perkembangan alat tangkap di PPN Palabuhanratu tahun 2006 - 2010 ... 39

20 Nilai produksi hasil tangkapan di PPN Palabuhanratu tahun 2006 - 2010 .. 40

21 Produksi perikanan tangkap khusus di laut per jenis ikan pada tahun 2008 ... 40

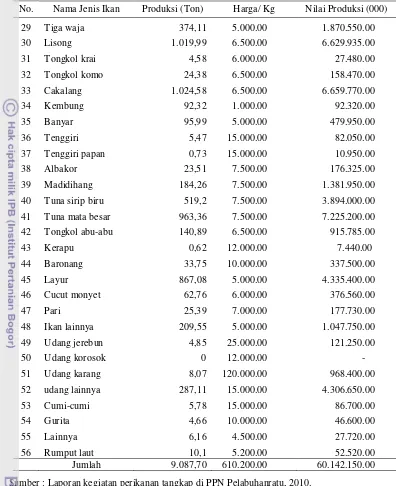

22 Komposisi hasil Tangkapan Total ... 44

23 Hasil tangkapan berdasarkan Jumlah bubu ... 46

24 Komposisi hasil tangkapan berdasarkan desain bubu ... 47

28 Uji lanjut desain bubu ... 52

29 Hasil Tangkapan lobster per trip untuk setiap jenis umpan dan

jenis bubu ... 54 30 Uji Kruskal-wallis untuk desain bubu dan jenis umpan pada total hasil

tangkapan lobster ... 57

31 Pasangan perbandingan ... 58

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1 Morfologi spiny lobster ... 2

2 Bagian kepala panulirus homarus dan panulirus versicolor. ... 3

3 Konstruksi bubu lipat. ... 7

4 Ikan tembang atau Sardinella fimbriatta. ... 10

5 Illustrasi morfologi Kanikil (Chiton sp.) ... 11

6 llustrasi morfologi Kanikil (Chiton sp.) ... 12

7 Langkah perhitungan dengan minitab 14 ... 14

8 Langkah perhitungan dengan minitab 14 ... 15

9 Lokasi Penelitian ... 19

10 Konstruksi bubu lipat rajungan sebagai bubu lipat standar ... 21

11 Bubu lipat rajungan (bubu standar). ... 21

12 Bubu lipat pintu samping ... 22

13 Bubu lipat pintu atas ... 23

14 Kanikil (Chiton sp.) di lokasi penelitian ... 24

15 Rangkain bubu saat operasi ... 27

16 Pengukuran panjang karapas, lebar karapas hasil tangkapan ... 28

17 Komposisi hasil tangkapanTotal (ekor) ... 44

18 Komposisi hasil tangkapanTotal (gram) ... 45

19 Hasil Tangkapan lobster berdasarkan Panjang karapas ... 45

20 Rata-rata Hasil Tangkapan jumlah (ekor) antara lobster dan bycatch ... 47

21 Komposisi hasil tangkapan berdasarkan jenis umpan ... 48

22 Rata-rata hasil tangkapan Jumlah (ekor) antara lobster dan Bycatch ... 48

23 Rata-rata Jumlah tangkapan total per trip desain bubu lipat dengan jenis umpan ... 50

24 Rata-rata berat tangkapan total per trip desain bubu lipat dengan jenis umpan ... 51

25 Rata-rata jumlah tangkapan lobster per trip desain bubu lipat dengan jenis umpan ... 55

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1 Tabel lapang pengambilan data ... 69

2 Data Sheet hasil tangkapan ... 70

3 Hasil tangkapan total per trip berdasarkan desain bubu dan umpan ... 82

4 Hasil tangkapan lobster per trip berdasarkan desain bubu dan umpan. ... 84

5 Analisis data... 86

6 Rangkaian bubu saat operasi ... 100

7 Dokumentasi kegiatan penelitian ... 101

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lobster atau spiny lobster (Panulirus spp.) atau udang barong atau udang karang adalah salah satu jenis hasil laut yang bernilai tinggi dalam perdagangan produk perikanan, baik di tingkat lokal maupun internasional. Harga lobster (lokal) umumnya sangat tinggi dengan variasi yang sangat ditentukan oleh jenis dan ukuran lobster. Nilai jual lobster yang tinggi biasanya berlaku untuk lobster yang berkualitas tinggi, seperti lobster dalam keadaan hidup dan anggota tubuhnya masih lengkap, belum ada yang putus atau rusak. Tingginya nilai ekonomi lobster inilah yang menjadi pendorong nelayan untuk menangkapnya karena walaupun jumlah yang ditangkap sedikit namun berkualitas maka nelayan mendapatkan penghasilan yang tinggi (Zulkarnain et al. 2011).

Kegiatan penangkapan lobster sudah dilakukan sejak dahulu secara tradisional menggunakan teknologi yang sederhana dalam usaha berskala kecil. Jenis alat yang umum digunakan untuk menangkap lobster adalah jaring insang dasar (bottom gillnet) dan krendet, sejenis perangkap yang terbuat dari jaring (hoopnet) serta bubu (traps). Dua jenis alat pertama menangkap lobster dengan metode membelit atau memuntal tubuh atau anggota badan lobster (entangling) sedangkan bubu menangkap lobster dengan metode entrapment dimana seluruh tubuh akan berada di dalam perangkap. Berbagai bentuk bubu dengan bahan yang berbeda dapat dibuat untuk menangkap berbagai jenis ikan dan krustasea (Subani dan Barus, 1989).

Cara menangkap lobster dengan membelit atau memuntal memiliki kelemahan, yaitu rusaknya atau hilangnya anggota tubuh lobster sehingga harga lobster menjadi lebih rendah (Zulkarnain et al. 2011). Sebaliknya, cara menangkap lobster dengan bubu memberikan keuntungan karena lobster tertangkap hidup dan keutuhan tubuhnya dapat dijaga sehingga harganya cenderung tinggi karena dianggap lebih berkualitas.

dapat berbeda di antara nelayan yang berbeda lokasinya atau negara (Martasuganda 2003).

Bubu juga ada yang dapat dilipat atau disebut bubu lipat (collapsable trap). Bubu ini lebih disukai nelayan dan cocok untuk dioperasikan pada berbagai tipe dasar perairan dan kedalaman, serta tidak mahal namun kuat. Bubu ini biasanya dioperasikan dengan biaya yang tidak mahal. Selain itu, ikan yang tertangkap bubu ini biasanya dalam keadaan hidup sehingga nelayan mendapat kesempatan untuk memilih, misalnya jika ukurannya terlalu kecil untuk dijual (under sized) maka dapat dilepaskan kembali dalam keadaan hidup (Krouse 1989; Miller 1990).

Desa Kertajaya di pesisir pantai sebelah timur teluk Palabuhanratu memiliki karakteristik pantai berupa batu karang besar (rock) dan substrat dasar perairan lumpur dan berkarang. Perairan seperti ini merupakan habitat yang baik untuk lobster. Adanya lobster di habitat seperti ini ditandai oleh adanya aktivitas nelayan yang menangkap lobster di perairan tersebut. Nelayan di daerah ini biasa menangkap lobster secara langsung dengan menyelam atau menggunakan jaring insang dasar (bottom gillnet).

Agar lobster tertarik untuk masuk ke dalam bubu, nelayan biasanya menempatkan umpan. Salah satu jenis hewan yang dapat dijadkan umpan lobster adalah kanikil (Chiton), namun nelayan desa Kertajaya belum pernah menggunakannya sebagai umpan ketika menangkap lobster. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi et al. (2010) menyimpulkan bahwa penggunaan kanikil meningkatkan efektivitas jaring krendet yang digunakan untuk menangkap lobster.

3

Kedua hal tersebut merupakan alasan untuk melakukan penelitian yang menguji pengaruh umpan dan posisi pintu masuk terhadap hasil tangkapan lobster. Secara khusus, penelitian ini akan menguji efektivitas kanikil (Chiton sp.) untuk menangkap lobster. Penelitian ini dilaksanakan dengan membandingkan kinerja bubu lipat modifikasi terhadap bubu lipat berpintu di samping dan pintu atas membandingkan efektivitas kanikil terhadap ikan tembang sebagai umpan untuk menangkap lobster.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan membandingkan:

(1)Efektivitas bubu lipat modifikasi pintu samping dan pintu atas terhadap bubu lipat rajungan (bubu standar) dalam penangkapan lobster (Panulirus spp.) (2)Efektivitas umpan kanikil (Chiton sp) terhadap umpan standar ikan tembang

(Sardinella fimbriatta) dalam penangkapan lobster (Panulirus spp.)

1.3 Manfaat Penelitian

2.1 Deskripsi Udang Barong (Spiny Lobster)

2.1.1 Klasifikasi dan morfologi

Klasifikasiudang barong atau spiny lobster menurut Burukovskii (1974) diacu dalam Lesmana (2006) adalah sebagai berikut :

Filum : Arthropoda Class : Crustacea

Sub Class : Malacostraca Ordo : Decapoda

Sub Ordo : Reptantia Seksi : Palinura

Famili : Palinuridae Genus : Panulirus

Spesies : Panulirus homarus

Panulirus penicillatus

Panulirus ornatus

Panulirus versicolor

Panulirus longipes

Panulirus polyphagus

Menurut Purnomo (1988) diacu dalam Adyanawati (1994), ordo Decapoda terdiri atas empat famili lobster, lobster sejati (true lobster), udang barong (spiny lobster), udang watang (cray fish) dan udang pasir (Spanish lobster). Famili pertama hanya terdapat di perairan subtropis dan perairan dingin sedangkan famili kedua terdapat di perairan subtropis dan tropis, termasuk perairan Indonesia (Subani 1981 diacu dalam Adnyanawati 1994).

5

Morfologi spiny lobster sangat berbeda dari true lobster. True lobster memiliki capit besar yang terbentuk dari pertumbuhan sempurna pasangan kaki pertama dari kaki jalannya (periopod). Sementara itu, ujung kaki-kaki jalan spiny lobster tidak bercapit tetapi tumbuh menjadi kuku lancip. Udang barong atau spiny lobster termasuk kelompok jenis udang besar, panjang badannya dapat mencapai 50 cm seperti pada lobster mutiara (Fischer 1978). Panjang badan ini kira-kira sebanding dengan panjang karapas sebesar 24 cm atau lobster dengan panjang badannya 50 cm = panjang karapasnya 24 cm . Morfologi spiny lobster dapat dilihat pada Gambar 1.

antena pertama

Sumber : Nontji (1993) diacu dalam Nawangwulan (2001) Gambar 1 Morfologi spiny lobster (Panulirus spp.)

pleura (somite)

telson pale band

eksopod duri

Lempeng antenula antenu

karapas antena kedua Tangkai antena flagelata

periopod

Udang barong memiliki dua buah antena. Antena pertama lebih kokoh dan lebih panjang dari antena kedua, serta ditutupi duri. Antena pertama ini berfungsi sebagai alat perlindungan. Hal ini terlihat ketika spiny lobster memberikan reaksi terhadap ancaman, yaitu dengan menyilangkan kedua antena pertama tersebut. Antena yang kedua berukuran lebih pendek, tidak berduri, bercabang dan lebih halus. Antena kedua berfungsi sebagai indera perasa yang cukup peka terhadap rangsangan suara, cahaya dan bau. Apabila spiny lobster merasakan adanya rangsangan, maka antena kedua akan bergerak seperti bergetar (Herrnkind 1980 diacudalam Prasetyanti 2001).

Udang barong dapat diketahui dari pola pewarnaan tubuh, ukuran dan bentuk kepala. Selain itu, pola-pola duri di kepala, dapat juga dijadikan sebagai tanda spesifik dari setiap jenis spiny lobster (Adnyanawati 1994). Gambar 2 menyajikan perbandingan morfologi kepala di antar Panulirus homarus dan Panulirus versicolor.

Sumber : Linnaeus (1758)

Gambar 2 Bagian Kepala Panulirus homarus (a)dan Panulirus versicolor (b)

7

Jenis udang barong yang paling banyak di perairan Indonesia menurut Subani (1971) diacu dalam Budiharjo (1981) adalah Panulirus versicolor namun jenis udang barong yang paling banyak di perairan Palabuhanratu adalah P. homarus ataulobsterhijau pasir (Pitrianingsih 2002). P. homarus biasanya hidup bergerombol dan menempati perairan dangkal pada kedalaman belasan meter.

2.1.2 Daur hidup dan habitat spiny lobster

Daur hidup spiny lobster dapat dibagi menjadi 5 fase utama, yaitu fase dewasa, telur, phyllosoma (tahap larva), puerulus (tahap post- larva) dan juvenil (Rimmer dan Phillips 1979 diacu dalam Prasetyanti 2001). Saat mendekati usia dewasa, banyak spiny lobster yang bermigrasi dari daerah perawatan (nursery ground) menuju habitat batu karang (rock) di perairan yang lebih dalam untuk mencari tempat bereproduksi (Phillips dan Kittaka 2000). Spiny lobster betina akan membawa telur yang telah dibuahi selama kira-kira 20 hari. Telur-telur berenang dan terkadang terbawa arus laut menuju daerah pembesaran, seperti padang rumput laut (weed bed) di perairan dangkal.

dan P. versicolor atau lobster hijau hidup diantara karang (rock) pada kedalaman beberapa meter (Adnynawati,1994). Jenis lobster lain, yaitu P. longipes atau lobster bunga hidup di tempat yang terlindung dan perairannya oseanik, biasanya ditemukan di perairan pada kedalaman 1-16 m hingga lebih dari 130 m.

2.1.3 Tingkah laku dan cara mencari makan

Udang barong bergerak dengan cara merangkak. Udang barong yang sedang merangkak, ketika berhadapan dengan predator, akan segera mundur dengan cepat mengandalkan kekuatan otot-otot abdomennya. Udang barong dapat dikatakan tidak pandai untuk berenang walaupun memiliki kaki renang (Subani 1978). Indera penglihatan udang barong secara langsung tidak begitu berperan untuk pergerakannya; bagian tubuh yang paling berperan adalah antenanya (Herrnkind 1980).

Udang barong termasuk hewan nokturnal, yaitu keluar dari tempat persembunyiannya untuk aktif mencari makan pada malam hari dan bersembunyi pada siang hari. Aktivitas hewan nokturnal yang paling tinggi terjadi pada permulaan atau menjelang malam hari. Aktivitas spiny lobster mulai berhenti ketika matahari terbit (Cobb dan Wang 1985). Udang barong dapat memakan hewan-hewan laut lain, baik yang masih hidup maupun sudah mati. Makanannya adalah udang-udang kecil, bulu babi, dan berbagai hewan lunak atau moluska lainnya. Udang barong menggunakan kukunya yang lancip untuk mencengkeram mangsanya sebelum dimakan (Subani 1978). Menurut Cobb dan Wang (1985), bau makanan dapat mudah direspon oleh indera perasa spiny lobster dengan karena arus air yang membawa bau makanan sehingga spiny lobster tertarik untuk bergerak ke arah sumber bau tersebut.

9

2.2 Unit Penangkapan Bubu 2.2.1 Alat tangkap

Menurut Subani dan Barus (1989), bubu termasuk ke dalam kelompok perangkap (Traps). Selanjutnya dikatakannya juga bahwa bubu memiliki bentuk yang bervariasi, hampir setiap daerah perikanan mempunyai model sendiri. Bentuk bubu ada yang seperti sangkar (cages), silinder (cylindrical), gendang, segitiga memanjang (kubus) atau segi banyak, bulat setengah lingkaran, dan lain-lain. Secara umum konstruksi bubu terdiri atas rangka, badan dan pintu masuk. Ada bubu yang dilengkapi dengan pintu untuk mengambil hasil tangkapan dan kantung umpan sebagai tempat menyimpan umpan. Bentuk bubu tidak ada keseragaman diantara nelayan di suatu daerah dengan daerah lainnya, termasuk bentuk bubu di suatu negara dengan negara lainnya (Martasuganda 2003).

Bubu merupakan alat tangkap yang dirancang untuk menangkap berbagai jenis ikan dan krustasea, dengan berbagai bentuk dan terbuat dari berbagai bahan. Bubu memiliki satu atau lebih bukaan mulut. Bubu biasanya dioperasikan di dasar perairan dengan sistem tunggal maupun rawai. Bubu dilengkapi dengan tali pelampung untuk menghubungkan bubu dengan pelampung (Subani dan Barus 1989). Pelampung berfungsi untuk menunjukkan posisi pemasangan bubu (Nedelec and Prado 1990).

Menurut Meenakumari and Rajan (1985) diacu dalam Zulkarnain (2011). Bubu yang terbuat dari bambu memiliki konstruksi yang lemah dan rapuh. Bubu yang terbuat dari bahan kayu cukup berat dan tidak disukai. Bubu yang terbuat dari bahan logam, yaitu batang baja ringan dan mata jaring dari kawat baja yang dilas serta dilindungi secara utuh oleh lapisan plastik telah memberikan kinerja yang efisien dan memiliki daya tahan pakai lebih lama.

gurita dan oleh nelayan Thailand untuk menangkap rajungan (Boutson et al. 2009) diacu dalam Zulkarnain et al.2011).

Bubu lipat merupakan alat tangkap yang lebih disukai dan cocok untuk dioperasikan pada berbagai tipe dasar perairan dan variasi selang kedalaman, serta tidak mahal namun kuat, kemudian kualitas bubu lipat sebagai perangkap adalah karena hasil tangkapan dalam keadaaan hidup dengan kualitas yang sangat baik, hasil tangkapan dibawah ukuran ekonomis (under size) dapat dikembailkan di perairan dalam keadaan hidup dan biaya penangkapan rendah (Krouse 1989; Miller 1990).

Sumber : Boutson et al.(2009) diacu dalam Zulkarnain et al.(2011) Gambar 3 Konstruksi bubu lipat (Collapsible Pot) untuk menangkap rajungan

11

2.2.2 Nelayan

Dalam pengoperasian sebuah unit penangkapan, salah satu faktor yang berperan penting adalah nelayan. Jumlah nelayan dalam setiap pengoperasian suatu unit penangkapan bergantung pada ukuran kapal. Pada unit penangkapan bubu, jumlah nelayan disesuaikan dengan sistem pengoperasiannya, yaitu sistem tunggal atau rawai serta jumlah bubu yang ditangani. Pada umumnya pengoperasian bubu memerlukan dua sampai tiga orang (Subani dan Barus, 1989).

2.2.3 Kapal

Dalam melakukan operasi penangkapan ikan di laut, disamping adanya alat tangkap itu sendiri diperlukan perahu, baik perahu tanpa motor, perahu bermotor maupun kapal motor. Ukuran kapal/perahu disesuaikan dengan jenis alat penangkapan dan luas jangkauan daerah penangkapan ikan yang dituju orang (Subani dan Barus, 1989). Perahu yang digunakan untuk mengangkut bubu di perairan Palabuhanratu berukuran (LxBxD) 11 m x 2 m x 1,5 m.

2.2.4 Metode pengoperasian

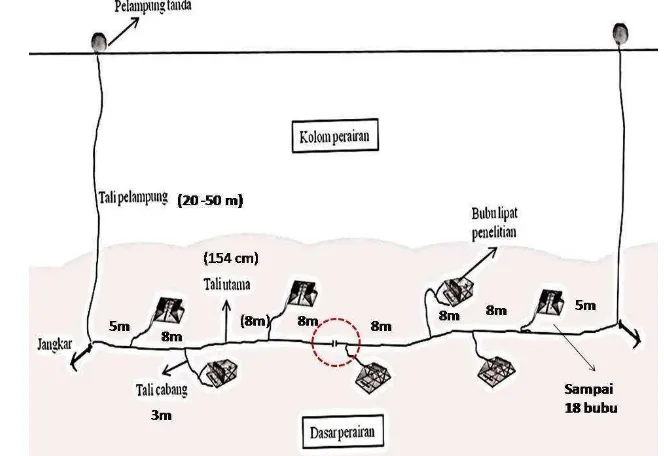

Menurut Wudianto et al. (1988), secara umum bubu dasar dapat dioperasikan dengan dua cara, yaitu: (1) Dipasang secara terpisah, satu bubu dengan satu pelampung, dan (2) Dipasang secara bergandengan menggunakan tali utama sebagai penghubung. Cara kedua ini dinamakan pengaturan dengan cara longline trap; beberapa buah bubu dipasang dalam suatu rangkaian dengan jarak tertentu di antaranya.

Menurut Wibyasatoto (1994) Bubu lipat memiliki konstruksi yang lebih rumit jika dibandingkan dengan bubu yang tidak bisa dilipat. Walaupun demikian bubu lipat tidak banyak menyulitkan dalam pemasangan (setting). Bubu lipat yang dioperasikan di Perairan Bengkulu dipasang secara bergandengan atau longline traps tujuannya untuk memudahkan pemasangan bubu (setting) dan Pengangkatan bubu (hauling).

2.3 Umpan

dalam bubu. Umpan yang biasa digunakan untuk lobster menurut Everett (1972) diacu dalam Budiharjo (1981), umpan untuk menangkap lobster adalah ikan mati yang dipotong-potong atau belum, yang sudah diproses atau organisme lain yang memiliki bau menyengat yang menarik daya cium lobster. Lobster juga menyukai umpan yang memiliki komposisi protein, lemak dan kitin yang tinggi serta memiliki bau yang menyegat sangat disukai oleh lobster (Moosa dan Aswandy,1984). Salah satu jenis ikan yang dapat digunakan sebagai umpan dalam menangkap lobster dengan bubu adalah ikan tembang (Sardinella fimbriata) sedangkan jenis hewan lunak atau moluska adalah kanikil (Chiton sp.).

2.3.1 Deskripsi ikan tembang (Sardinella fimbriatta)

Klasifikasi ikan tembang atau Sardinella fimbriata berdasarkan www.fishbase.org, 2012 adalah sebagai berikut :

Kingdom : Animalia Filum : Chordata

Subfilum : Vertebrata Kelas : Actinopterygii

Subkelas : Neopterygii Infrakelas : Teleostei

Superordo : Clupeomorpha Ordo : Clupeiformes

Subordo : Clupeoidei Famili : Clupeidae

Subfamili : Clupeinae Genus : Sardinella

Spesies : Sardinella fimbriatta (www.fishbase.org,2012)

13

Sumber : www. fishbase.org (2012) Gambar 4 Ikan tembang atau Sardinella fimbriatta

Menurut Saanin (1984) ikan tembang atau Sardinella fimbriatta mempunyai ciri- ciri bentuk tubuh bagian atas sangat pipih, tajam dan bergerigi (abdominal scute). Mulut lebar dan ukuran rahang sama panjang. Sirip perut terletak di belakang sirip dada. Sirip punggung terletak di tengah-tengah antara sirip ekor dan hidung. Sirip dada keadaannya sempurna. Sisik linea lateralis lebih dari 40 buah . Mempunyai tulang tapis insang lebih dari 50 buah.

Ikan tembang sebagai bahan baku umpan memiliki komposisi kimia seperti dicantumkan pada Tabel 1.

Tabel1 Komposisi kimia ikan tembang (Sardinella fimbriata) per 100 gr.

Komposisi Jumlah

Sumber : Hardiansyah dan Briawan (1990).

2.3.2 Deskripsi Kanikil (Chiton sp)

Klasifikasi kanikil atau Chiton sp menurut Schwabe (2007) adalah sebagai berikut:

Filum : Mollusca

Class : Polyplacophora Ordo : Neoloricata

Family : Leptochitnidae Ischnochitonidae Callistoplacidae Cryptoplacidae Acanthocthitonidae Genus : Parachiton

Ishnochiton Callistochiton Cryptolax Achanthicitona

Spesies : Lepidoplearus acuminatus Ishnochiton baliensis

Callistochiton palmulatus

Cryptoplax oculata

Menurut Schwabe (2010) beberapa ilustrasi spesimen Chiton sp yang terdapat dalam koleksi dari Bavarian State Collection of Zoology (ZSM) dapat dijelaskan berdasarkan bagian yang tersusun secara lengkap dari sebagian besar morfologi tubuh hingga kharakteristik taksonomi yang relevan seperti girdle (gelang).

15

Sumber : Schwabe (2010)

Gambar 5 Ilustrasi morfologi kanikil atau Chiton sp

Menurut (Schwabe 2010), kanikil memiliki cangkang punggung yang terdiri dari delapan kepingan kapur berbentuk pipih dan tersusun seperti genting dan dikelilingi oleh girdle (gelang) yang tebal. Kepingan atau katup tersebut dihitung dari anterior yang biasanya dicatat dengan menggunakan angka romawi(i-viii); katup pertama (i) disebut sebagai katup atau kepingan kepala, katup terakhir atau posterior(viii) sedangkan katup kedua sampai ke tujuh (ii-vii) disebut katup menengah.

Sumber : Schwabe (2010)

Gambar 6 Ilustrasi morfologi kanikil atau Chiton sp

seperti genting. Diantara kaki dan tepi mantel pada kedua sisi tubuh kanikil terdapat rongga mantel. Di dalam rongga mantel terdapat insang 6 sampai 88 pasang (Suwarni 2008).

Menurut Kaas and van Belle (1990) kanikil memiliki habitat yang berbeda di setiap genusnya. Genus Parachiton dengan contoh spesies Lepidoplearus acuminatus hidup di daerah karang atau pantai di perairan yang kedalamannya 30-50 m. Jenis ini tersebar di perairan tropis dan subtropis serta perairan dingin atau banyak ditemukan di perairan Sicilia, Portopalo, dan Yugoslovia.

Genus Ishnochiton dengan contoh Callochiton herberti hidup di daerah karang atau pantai di perairan yang kedalamannya 9-20 m. Jenis ini tersebar di perairan tropis dan subtropis atau ditemukan di perairan selatan Australia.

Genus Callistochiton dengan contoh spesies Calistochiton carpentrianus hidup di daerah karang atau pantai di perairan yang kedalamnya 9-45 m. Jenis ini tersebar di perairan tropis dan subtropis atau ditemukan di perairan Indonesia dan Banda. Genus Cryptolax dengan contoh Chiton oculatus hidup di daerah karang atau pantai di perairan yang kedalamnya 2-3 m. Jenis ini tersebar tropis dan subtropis dikawasan Indo-Pasifik atau ditemukan di perairan Indonesia, Irian Jaya. Terakhir, genus Achanthicitona dengan contoh Chiton fascicularis hidup di daerah karang atau pantai di perairan yang kedalamnya 2-150 m. Jenis ini berdistribusi tropis dan subtropics di kawasan seluruh dunia kecuali di perairan Antartika.

Pada umumnya kanikil bersifat dioecius, pembuahan di luar atau di dalam tubuh. Sperma meninggalkan individu jantan bersama aliran air keluar. Pembuahan terjadi di dalam telur dan disimpan dalam rongga mantel, dimana terjadi pembuahan dengan sperma yang masuk bersama aliran masuk. Telur menetas menjadi larva trocophore yang berenang bebas (Suwarni 2008).

Kanikil disebut hewan moluska laut karang atau pantai batu-batuan karena hewan ini hidup di permukaan keras, seperti di bawah batu, atau tersembunyi di celah-celah batu.

17

tempat yang sama pada siang hari dan berkeliaran di malam hari untuk mencari makan (Suwarni 2008).

2.4 RAL (Rancangan Acak Lengkap) 2.4.1 Uji non parameterik

Uji non parametrik yang digunakan adalah Kruskal-Wallis test. Menurut Mattjik dan Sumertajaya, 2006 rancangan percobaan dengan uji ini biasanya digunakan untuk percobaan yang menggunakan RAL. Uji ini digunakan untuk menguji hipotesis

Ho : Nilai tengah perlakuan sama

H1 : minimal ada satu nilai tengah perlakuan yang tidak sama dengan yang lainnya.

r = banyaknya ulangan pada perlakuan ke-i N= jumlah pengamatan

Ri= jumlah peringkat (ranx) dari perlakuan ke-i

dan

Contoh perhitungan dengan Minitab 14 dapat dilihat pada Gambar 7 dan 8.

Gambar 8 Langkah perhitungan dengan minitab 14 Keterangan

1. Masukkan data dari kedua faktor yang akan di hitung 2. Klik Start, Non Parametrik, Kemudian Kruskal Wallis

3. Masukkan data dari faktor yang akan dihitung, kemudian klik ok

2.4.2Uji parameterik

Menurut (Mattjik dan Sumertajaya, 2006) Percobaan faktorial dicirikan oleh perlakuan yang merupakan komposisi dari semua kemungkinan kombinasi dari dua faktor atau lebih. Model linier aditif dari rancangan ini secara umum (misal komposisi perlakuan disusun oleh taraf-taraf faktor A dan faktor B) adalah sebagai berikut :

Y = µ =αi + βj + (αβ)ij+ εijk

dimana: Y nilai pengamatan pada faktor A taraf ke-i faktor B taraf ke-j dan ulangan ke k, (µ,αi, βj) merupakan komponen aditif dari rataan, pengaruh utama faktor A dan pengaruh utama faktor B, (αβij) merupakan komponen interaksi dari faktor A dan faktor B sedangkan εijk merupakan pengaruh acak yang menyebar normal (0,�2).

Selain asumsi kenormalan dari komponen acak dan model aditif masih terdapat asumsi-asumsi lain yang juga harus diperhatikan yaitu :

(i) Untuk model tetap : =1 i = 0; =1 j = 0; =1 ij = =1 ij = 0

3 METODOLOGI

3.1 Waktu dan Tempat

Penelitian dilaksanakan dengan pengumpulan data di lapangan sejak tanggal 16 Agustus 2011 hingga 31 September 2011 di Desa Kertajaya, Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat (Gambar 9).

Sumber: Google maps (2011) Gambar 9. Lokasi penelitian

3.2 Alat dan Bahan Penelitian

Tabel 2 Alat dan bahan penelitian utama

Tabel 3 Spesifikasi alat tangkap bubu penelitian

3.2.1 Deskripsi bubu lipat penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan tiga macam konstruksi bubu lipat yang memiliki fungsi sebagai perolehan data dalam kegiatan operasi penangkapan.

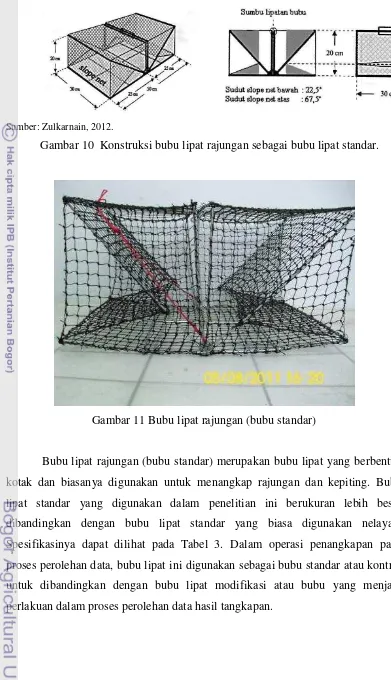

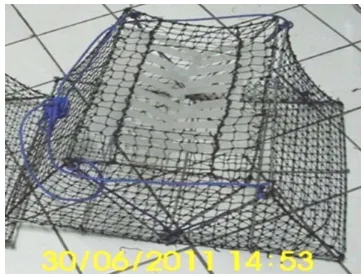

Bubu lipat rajungan (bubu standar) adalah bubu yang dijadikan acuan untuk dimodifikasi, dengan ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan bubu lipat rajungan yang biasa dioperasikan di Indonesia (Gambar 10). Ukuran bubu lipat standar yang digunakan nelayan untuk penangkapan rajungan adalah 50 cm x 30 cm x 20 cm (p x l x t).

Bubu lipat dan kegunaannya masing-masing dijelaskan pada Gambar 11, Gambar 12 dan Gambar 13

No Bagian alat tangkap Spesifikasi

1 Pelampung tanda (floating buoy) Plastik, diameter 30 cm

2 Tali pelampung (floating line) PE dimeter 10 mm; panjang 25 m 3 Pemberat (sinker) (2 buah dan 4 buah) Batu ± 30 kg dan Batu ±0,125 kg 4 Tali pemberat (sinker line) (2 buah) PE dia 10 mm; panjang 5 mm

No Alat dan Bahan Spesifikasi Kegunaan

9 m x 1,2 m x 0,8 m (pxlxt)

Alat tangkap bubu lipat penelitian ;

15-17 ekor dan Kanikil dengan jumlah 36 ekor

Umpan pada bubu lipat

1 Perahu Operasional kegiatan

21

Sumber: Zulkarnain, 2012.

Gambar 10 Konstruksi bubu lipat rajungan sebagai bubu lipat standar.

Gambar 11 Bubu lipat rajungan (bubu standar)

Gambar 12 Bubu lipat pintu samping

23

Gambar 13 Bubu lipat pintu atas

Bubu lipat pintu atas merupakan bubu lipat modifikasi atau bubu lipat pintu atas berbentuk trapesium dengan pemicu pintu masuk berbentuk kisi-kisi. Pemicu pintu masuk ditempatkan pada ujung mulut bubu adalah kisi-kisi ke arah bagian dalam bubu dan terbuat dari plastik dengan ketebalan 1,5 mm. Dalam operasi penangkapan pada proses perolehan data, bubu lipat ini digunakan sebagai bubu yang menjadi perlakuan untuk dibandingkan dengan bubu rajungan (bubu standar) dalam proses perolehan data hasil tangkapan.

Tabel 4 Kegunaan bagian alat tangkap bubu penelitian

No Bagian alat tangkap Spesifikasi

1 Pelampung tanda (floating buoy) Plastik, diameter 30 cm

2 Tali pelampung (floating line) PE dimeter 10 mm; panjang 25 m 3 Pemberat (sinker) (2 buah dan 4 buah) Batu ± 30 kg dan Batu ±0,125 kg 4 Tali pemberat (sinker line) (2 buah) PE dia 10 mm; panjang 5 mm 5 Tali utama (main line) (1 set) PE dia 10 mm; panjang 130 mm

biasa digunakan untuk menangkap lobster. Kanikil banyak terdapat di pantai lokasi penelitian dan hidup di celah-celah batuan karang namun belum ada penggunaan kanikil untuk umpan oleh nelayan di lokasi penelitian (Gambar 14).

Gambar 14 Kanikil atau Chiton sp di lokasi penelitian

3.3 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji coba penangkapan (experimental fishing). Dalam penelitian ini menggunakan tiga macam konstruksi bubu lipat dengan jenis pintu masuk yang berbeda dan pemberian dua jenis umpan yang berbeda pada masing-masing jenis konstruksi bubu lipat tersebut sebanyak 24 kali trip (ulangan). Rancangan percobaan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 5 dan Tabel 6. Jumlah hasil tangkapan dari ketiga konstruksi bubu lipat tersebut dibandingkan untuk mengetahui efektivitas (kemampuan konstruksi bubu lipat) dan jenis umpan dalam memberikan hasil tangkapan lobster.

25

Tabel 5. Rancangan percobaan yang diterapkan dalam penelitian bubu di desa Kertajaya, Palabuanratu 16 Agustus – 31 September 2011.

Jenis bubu

Bubu standar Bubu pintu

samping umpan dalam mengetahui hasil tangkapan.

Dari rancangan di atas diketahui bahwa dalam setiap masing-masing bubu (Bubu standar, bubu pintu samping dan bubu pintu atas) diberikan 2 Jenis umpan (Ikan tembang dan Kanikil) yaitu S (Ikan), S (Kanikil), PS (Ikan), PS (Kanikil), PA (Ikan), dan PA (Kanikil) yang dilakukan percobaan atau operasi sebanyak 24 kali trip (ulangan).

Penempatan umpan pada jenis bubu ditentukan dengan urutan ganjil dan genap nomor jenis bubu, pada jenis bubu dengan kode bubu ganjil maka digunakan jenis umpan ikan, sedangkan jenis bubu dengan kode angka genap digunakan jenis umpan kanikil.

Pemasangan umpan pada bubu dilakukan dengan cara, yaitu pada jenis umpan ikan, badan ikan ditusukkan pada besi yang khusus untuk pemasangan umpan yang berada di tengah-tengah bagian dalam bubu, digunakan sebanyak tiga

Ekor Gram Ekor Gram Ekor Gram

sampai lima ekor tergantung dengan ukuran ikan dan untuk umpan kanikil relatif sama digunakan sebanyak tiga sampai lima ekor. Urutan penempatan bubu yang dirangkaikan pada tali utama, ditempatkan pada posisinya dengan cara random, (pengundian ) hal ini dilakukan untuk memberikan peluang yang sama pada alat tangkap dalam memberikan hasil tangkapan karena secara umum yang berkaitan dengan posisi penempatan sebuah alat tangkap mempunyai unsur ketidakpastian dalam memperoleh sebuah data . Menurut (Mattjik dan Sumertajaya, 2006) informasi parsial yang diperoleh dari sebuah data mengandung unsur ketidakpastian, untuk mengimbangi ketidakpastian tersebut diperlukan pemahaman pengacakan atau random dalam menjelaskan respon dari perlakuan yang dibangkitkan oleh percobaanya. Kemudian hasil dari pengundian diambil satu persatu dan ditempatkan sesuai urutan angka nomor urut mulai dari nomor 1 hingga 18. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7 Urutan dan penempatan bubu pada tali utama

No. Urut Kode Bubu Jenis Umpan

Keterangan: S = Jenis bubu standar;

27

Gambar 15 Rangkaian bubu saat operasi

3.3.1 Metode pengumpulan data dan pengoperasian

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data utama dan data tambahan. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan observasi langsung dalam pengoperasian bubu lipat standar dan modifikasi. Data sekunder diperoleh dari nelayan, pengumpul lobster, serta pustaka lainnya.

Pengoperasian alat tangkap bubu lipat dalam penelitian ini terdiri atas beberapa tahap, yaitu :

1) Persiapan yang meliputi pemeriksaan perahu penangkapan, kondisi mesin, bahan bakar, alat tangkap, dokumentasi dan alat-alat yang digunakan untuk mengukur dan menyimpan hasil tangkapan. Persiapan mulai dilakukan pada pukul 15.30.

2) Perjalanan ke daerah penangkapan yang dilakukan di perairan pesisir pada kedalaman perairan antara 5-12 meter. Perjalanan membutuhkan waktu sekitar 10 menit.

lipat diturunkan dan bagian terakhir pelampung tanda kedua (setting), perendaman bubu lipat selama ± 12 jam, yaitu mulai sore hari hingga keesokan pagi (soaking), pengangkatan alat tangkap bubu lipat penelitian dilakukan pada pagi hari kurang lebih antara pukul 06.00-07.30 dimulai dengan pengangkatan pelampung tanda pertama, alat tangkap satu-persatu hingga pelampung tanda kedua.

4) Penanganan hasi tangkapan dimulai dengan mengeluarkan hasil tangkapan dari alat tangkap bubu lipat, pengukuran hasil tangkapan, yaitu jumlah (ekor) lobster per bubu, berat (gram) lobster per ekor, panjang karapas lobster, dan dilakukan pengukuran yang sama terhadap hasil tangkapan lain (Gambar 14).

Gambar 16 Pengukuran (a) panjang karapas, (b) panjang total, (c) panjang mantel, dan (d) lebar karapas hasil tangkapan

3.4 Analisis data

Sesuai dengan rancangan percobaan yang diterapkan, metode analisis data dalam penelitian ini adalah rancangan acak lengkap dengan dua faktor. Sebagai faktor adalah desain bubu dan jenis umpan. Data yang diperoleh dibuat dalam bentuk tabel dan grafik. Data yang diolah adalah jumlah (ekor). Data berat

(a) (b)

29

(gram) dan panjang karapas (mm) dikelompokkan dalam selang kelas panjang karapas (mm) dan selang berat (gram).

Menurut (Mattjik dan Sumertajaya, 2006) percobaan faktorial dicirikan oleh perlakuan yang merupakan komposisi dari semua kemungkinan kombinasi dari dua faktor atau lebih. Model linier aditif dari rancangan ini secara umum (misal komposisi perlakuan disusun oleh taraf-taraf faktor A dan faktor B) adalah sebagai berikut :

Y = µ +αi + βj + (αβ)ij+ εijk

dimana: Y nilai pengamatan pada faktor A taraf ke-i faktor B taraf ke-j dan

ulangan ke k, (µ,αi, βj) merupakan komponen aditif dari rataan, pengaruh utama

faktor A dan pengaruh utama faktor B, (αβij) merupakan komponen interaksi dari

faktor A dan faktor B sedangkan εijk merupakan pengaruh acak yang menyebar

normal (0,�2).

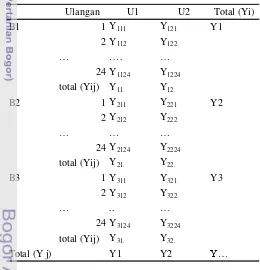

Tabel 8 Struktur data dibuat sebagai berikut

Keterangan

Y1 = pengamatan pada perlakuan ke- 1 ulangan ke-j Yi = pengamatan pada perlakuan ke-i ulangan ke-1 Yij = pengamatan pada perlakuan ke-i ulangan ke- j; dan Y.. = total pengamatan pada perlakuan ke-i ulangan ke- j

Data hasil tangkapan diuji dengan menggunakan dua metode, yaitu statistik parametrik dan nonparametrik. Metode Parametrik yaitu Uji F pada analisis ragam. Uji F atau ANOVA akan berlaku jika data tersebut menyebar normal atau homogenitasnya (Steel dan Torrie, 1989). Metode nonparametrik yaitu metode selain uji F pada analisis ragam yang dilakukan apabila data tidak menyebar normal (Mattjik dan Sumertajaya, 2006). Uji normalitasnya diuji dengan uji Kolmogorov-Smirnov menggunakan aplikasi statistik MINITAB dan untuk melihat perbedaan hasil dari perlakuan digunakan aplikasi statistik SAS 9.1 dan MINITAB14. Asumsi pokok dalam analisis ragam tidak terpenuhi maka dapat diatasi melalui transformasi data (Mattjik dan Sumertajaya, 2006).

Dalam penelitian ini data hasil tangkapan lobster dalam jumlah (ekor) dari uji normalitas tidak menyebar normal disebabkan banyak data bernilai nol dan telah dilakukan transformasi data namun tetap tidak menyebar normal sehingga tidak dapat dilakukan penarikan asumsi. Oleh karena itu harus menggunakan metode non parametrik, yaitu Uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis digunakan karena dalam penelitian ini menggunakan RAL.

Dalam uji Kruskal –Wallis, menurut Daniel (1990) penghitungannya diperoleh melalui rumus :

ri = banyaknya ulangan pada perlakuan ke-i N= jumlah pengamatan

ᴿ = jumlah peringkat (rank) dari perlakuan ke-i dan

�2 = 1

�−1 [

2−� �+1 2 4 ]

Rij adalah peringkat dari pengamatan pada perlakuan ke-I ulangan ke-J.

31

Dari perhitungan melalui rumus-rumus di atas, kemudian dilakukan kajian hipotesis dengan ketentuan sebagai berikut:

Pengaruh utama faktor a (desain Bubu) ;

H0 ; 1 = ……=αa = 0 ( perlakuan desain bubu tidak memberikan pengaruh yang

nyata terhadap jumlah hasil tangkapan spiny lobster Pengaruh utama faktor b (umpan) ;

H0 ; 1 = ……=βa = 0 ( perlakuan jenis umpan tidak memberikan pengaruh yang

nyata terhadap jumlah hasil tangkapan spiny lobster

Pengaruh sederhana (interaksi) faktor a (desain bubu) dengan faktor b (umpan)

H0 : 11 = 12 =⋯= ( )ab = 0 (Interaksi perlakuan desain bubu

dengan umpan tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap jumlah hasil tangkapan spiny lobster. Kaidah keputusan: Jika H >χ2 ,� −1 maka tolak Ho, selainnya terima Ho, nilai χ2 pada table Chi-Square dengan taraf nyata atau nilai α,

disini digunakan nilai α = 0,05.

Untuk jumlah hasil tangkapan spiny lobster faktor A (desain bubu), Jika H> X2 ,� −1 maka tolak Ho, sehingga disimpulkan bahwa perlakuan desain

bubu memberikan pengaruh yang nyata terhadap jumlah hasil tangkapan spiny lobster. Akan tetapi Jika H< X2 ,� −1 maka terima Ho, sehingga disimpulkan bahwa bahwa perlakuan desain bubu tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap jumlah hasil tangkapan spiny lobster.

Untuk jumlah hasil tangkapan spiny lobster faktor b (umpan), Jika H> X2 ,� −1 maka tolak Ho, sehingga disimpulkan bahwa perlakuan jenis umpan memberikan pengaruh yang nyata terhadap jumlah hasil tangkapan spiny lobster. Akan tetapi Jika H< X2 ,� −1 maka terima Ho, sehingga disimpulkan bahwa bahwa perlakuan jenis umpan tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap jumlah hasil tangkapan spiny lobster.

Akan tetapi Jika H< X2 ,� −1 maka terima Ho, sehingga disimpulkan bahwa bahwa Interaksi perlakuan desain bubu dengan umpan tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap jumlah hasil tangkapan spiny lobster.

Data hasil tangkapan total (dalam satuan ekor), yaitu data hasil tangkapan lobster dengan hasil tangkapan samping (by-catch) banyak bernilai nol. Oleh karena itu dari uji normalitas data tidak menyebar normal sehingga dilakukan transformasi data akar kuadrat (Y + ½)1/2, dengan Y adalah nilai yang ditransformasi data. Pada hasil transformasi data dilakukan uji normalitas kembali dan data menyebar normal sehingga dapat dilakukan penarikan asumsi.

Dalam analisis data apabila data menyebar normal maka dilakukan analisis ragam atau anova. Sidik ragam yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 9

Tabel 9 Sidik ragam terhadap data yang menyebar normal

Keterangan

A = perlakuan 1 dan B = perlakuan 2 r = ulangan, SK = sumber keragaman

db = derajat bebas, JKT = Jumlah kuadrat total JKS = Jumlah kuadrat sisa

JKA = Jumlah kuadrat perlakuan faktor A; JKB = Jumlah kuadrat tengah perlakuan faktor B; KTA = Jumlah kuadrat tengah perlakuan faktor A; KTB = Jumlah kuadrat tengah perlakuan faktor B.

Langkah- Langkah Perhitungannya

JKA =Jumlah kuadrat faktor A adalah JKA = ∑ Yi..2

/br – FK JKB = Jumlah kuadrat faktor B adalah JKB = ∑ Yj..2/ar – FK

Sumber Keragaman Derajat bebas Jumlah Kuadrat (JK) (KT) F hitung

Faktor A (Desain bubu) a-1 JKA KTA KTA/KTS

Faktor B (Jenis umpan) b-1 JKB KTB KTB/KTS

Interaksi AxB (a-1) (b-1) JKAB KTAB

Sisa ab(r-1) JKS KTS

33

JKAB = Jumlah kuadrat interaksi faktor A dan B adalah JKAB = JKP- JKA- JKB

Dimana : JKP = ∑∑ Yij. 2

/ r – FK

JKG = Jumlah kuadrat galat adalah JKG = JKT – JKP

Dari perhitungan melalui rumus-rumus diatas, kemudian dilakukan kajian hipotesis dengan ketentuan sebagai berikut :

Pengaruh utama faktor a (desain bubu) ;

H0 ; 1 = …= αa = 0 ( perlakuan desain bubu tidak memberikan pengaruh yang

nyata terhadap jumlah hasil tangkapan total Pengaruh utama faktor b (umpan) ;

H0 ; 1 = ……=βa = 0 ( perlakuan jenis umpan tidak memberikan pengaruh yang

nyata terhadap jumlah hasil tangkapan total

Pengaruh sederhana (interaksi) faktor a (desain bubu) dengan faktor b (umpan) H0

: 11 = 12 =⋯= ( )ab = 0 (Interaksi perlakuan desain bubu dengan

4 KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Keadaan Umum Kabupaten Sukabumi

Secara geografis wilayah Kabupaten Sukabumi terletak di antara 6o 57’ - 7o 25’ Lintang Selatan dan 106o 49’

- 107o 00’ Bujur Timur dan mempunyai luas daerah 4.161 km2 atau 11,21 % dari luas Jawa Barat atau 3,01 % dari luas pulau Jawa, dengan batas-batas wilayah:

Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Bogor; Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudra Indonesia;

Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Lebak dan Samudra Indonesia;

Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Cianjur.

Wilayah Kabupaten Sukabumi yang terletak sekitar 160 km dari arah Jakarta meliputi areal seluas 420.000 ha yang terbentang mulai dari ketinggian 0 - 2.958 mdpl. Pegunungan dan dataran tinggi mendominasi hampir seluruh kabupaten ini. Dataran rendah ada di pesisir selatan, mulai dari Teluk Ciletuh sampai muara sungai Cikaso dan Cimandiri. Wilayah Kabupaten Sukabumi sampai akhir tahun 2009 meliputi 47 kecamatan, 363 desa, 3.010 RW dan 12.565 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 2.341.409 jiwa. Saat ini ibukota Kabupaten Sukabumi berada di Kecamatan Pelabuhanratu (BPS Sukabumi, 2010).

Jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi tahun 2004 hingga tahun 2008 terus mengalami peningkatan. Rasio jenis kelamin sebesar 101 yang berarti bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk di Kabupaten sukabumi mencapai 590,45 orang per m2 (Tabel 10).

Tabel 10 Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Sukabumi tahun 2004 – 2008

Tahun Jumlah penduduk (orang) Rasio jenis

kelamin

Kepadatan penduduk (orang per km2)

Laki-laki Perempuan Jumlah

2004 1.135.889 1.120.755 2.256.644 101,35 546,67

2005 1.156.871 1.143.773 2.300.644 101,15 557,33

2006 1.178.005 1.167.454 2.345.459 100,90 568,18

2007 1.199.698 1.192.038 2.391.736 100,64 579,39

2008 1.221. 177 1.216.218 2.437.395 100,41 590,45

35

4.1.1 Nelayan

Nelayan yang ada di Kabupaten Sukabumi terdiri dari dua tipe nelayan, yaitu tipe nelayan pemilik dan nelayan buruh. Apabila dilihat sejak tahun 2006 hingga 2009, jumlah nelayan yang ada berfluktuatif, namun tidak terlalu jauh berubah. Data perubahan jumlah nelayan tersebut tersaji dalam Tabel 11 berikut.

Tabel 11 Jumlah nelayan perikanan tangkap tahun 2006 - 2009 di Kabupaten Sukabumi

Tahun Nelayan (orang) Jumlah (orang)

Nelayan buruh Nelayan Pemilik

2006 10.951 1.350 12.301

2007 10.745 1.603 12.348

2008 10.761 1.639 12.400

2009 10.568 1.743 12.311

Sumber: Statistik Bidang Perikanan Tangkap Kab. Sukabumi 2009.

4.1.2 Armada penangkapan

Armada penangkapan ikan di wilayah Perairan Kabupaten Sukabumi dapat dikelompokkan menjadi perahu tanpa motor, perahu motor tempel, dan kapal motor. Sejalan dengan modernisasi armada penangkapan, sejak tahun 2006 perahu tanpa motor mengalami penurunan jumlah armada, sedangkan perahu motor tempel maupun kapal motor mengalami peningkatan, seperti tersaji pada Tabel 12.

Tabel 12 Jumlah armada penangkapan ikan Kabupaten Sukabumi tahun 2006 - 2009

Tahun Armada (unit) Jumlah

(unit)

Perahu Tanpa Motor Motor Tempel Kapal Motor

2006 332 785 233 1.350

2007 278 960 365 1.603

2008 290 975 374 1.639

2009 224 975 376 1.575

Sumber: Statistik Bidang Perikanan Tangkap Kab. Sukabumi 2010.

4.1.3 Alat tangkap

beroperasi di wilayah perairan Kabupaten Sukabumi sebanyak 1.951 unit. Secara rinci komposisi alat tangkap di Kabupaten Sukabumi bisa dilihat pada Table 13.

Tabel 13 Alat tangkap yang beroperasi di Kabupaten Sukabumi tahun 2009

No Kelompok Alat Tangkap Jenis Alat Tangkap Jumlah (unit)

1 Pukat Kantong Payang 150

Dogol 24

2 Jaring Insang Jaring Insang Hanyut 905

Jaring Insang Lingkar 9

Jaring Insang Tetap 106

3 Jaring Angkat Bagan Perahu/Rakit 154

Bagan Tancap 54

Sumber: DKP Kab. Sukabumi 2009.

4.1.4 Produksi perikanan

Produksi perikanan tangkap yang di Kabupaten Sukabumi berfluktuatif, mengalami penurunan dan peningkatan tapi nilai produksi penangkapannya terus meningkat semenjak tahun 2007 – 2009, walaupun pada tahun 2006 ke tahun 2007 sempat mengalami penurunan. Perkembangan volume dan nilai produuksi tersebut bisa dilihat pada tabel 14.

Tabel 14 Perkembangan volume dan nilai produksi ikan Kabupaten Sukabumi tahun 2006 - 2009

Tahun Volume penangkapan ikan (Ton) Nilai Penangkapan (.1.000)

2006 10.035,90 52.494.782,00

2007 8.655,82 46.442.802,00

2008 7.379,20 47.460.706,00

2009 7.878,20 56.155.022,00

Sumber: Statistik Bidang Perikanan Tangkap Kab. Sukabumi 2009.

4.2 Keadaan Umum PPN Pelabuhanratu

37

106º32’61,884" Bujur Timur. Daerah ini merupakan daerah teluk pesisir selatan Kabupaten Sukabumi yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia.

Kecamatan Palabuhanratu merupakan ibukota Kabupaten Sukabumi dengan luas wilayah 10.287,91 ha, dengan batas wilayah sebagai berikut (BPS Kabupaten Sukabumi, 2009):

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Cikidang;

Sebelah Selatan berbatasan denganKecamatan Samudra Hindia; Sebelah Timurberbatasan denganKecamatan Bantargadung; Sebelah Barat berbatasan denganKecamatan Cikakak.

4.2.1 Nelayan

Sebagian besar nelayan yang ada di PPN Pelabuhanratu merupakan penduduk asli daerah tersebut. Sisanya adalah nelayan pendatang yang berasal dari luar daerah seperti Cirebon, Cilacap, Indramayu dan lain-lain. Berasal dari luar pulau Jawa seperti dari Sumatera dan Sulawesi. Dari lima tahun terakhir 2006 - 2010 jumlah nelayan yang yang ada di PPN Pelabuhanratu terus meningkat, dengan jumlah 3,498 pada tahun 2006 dan 4,474 pada tahun 2010, seperti tersaji pada Tabel 15.

Tabel 15 Jumlah nelayan PPN Pelabuhanratu tahun 2006 - 2010

Tahun Jumlah Nelayan (orang)

2006 3.498

2007 3.936

2008 4.363

2009 4.453

2010 4.474

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, 2011.

Tabel 16 Jumlah rumah tangga perikanan (nelayan dan buruh)

No Kecamatan Jumlah RTP/Nelayan/ Buruh (Org)

Sumber: Laporan Kegiatan Perikanan Tangkap di PPN Pelabuhanratu, 2010.

Tabel 17 Desa-desa pantai kegiatan penangkapan ikan pada kawasan perikanan tangkap

No Kecamatan Desa-desa pantai pusat kegiatan Perikanan

Tangkap

1 Palabuhanratu Palabuhanratu

2 Cisolok Cikahuripan dan Pasirbaru

3 Cikakak tidak ada

4 Simpenan Loji, Kertajaya

5 Ciemas Ciwaru, Mandrajaya

6 Ciracap Gunungbatu, Pangumbahan

7 Surade Pasir Ipis

8 Cibitung Cibitung

9 Tegalbuleud Buni Asih, Tegal Buleud

Sumber: Laporan Kegiatan Perikanan Tangkap di PPN Pelabuhanratu, 2010

4.2.2 Armada penangkapan

39

Tabel 18 Jumlah armada penangkapan ikan PPN Pelabuhanratu tahun 2005 - 2009

Tahun Armada (unit) Jumlah

(unit)

Motor Tempel Kapal Motor

2005 428 248 676

2006 511 287 798

2007 531 321 852

2008 416 230 646

2009 364 394 758

Sumber: Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2010.

4.2.3 Alat tangkap

Alat tangkap yang beroperasi di PPN Palabuhanratu cukup beragam. Alat tangkap yang paling dominan digunakan yaitu payang, pancing ulur dan bagan. Hampir semua alat tangkap yang beroperasi mengalami fluktuasi jumlah, namun hal tersebut tidak terjadi pada alat tangkap pancing tonda. Alat tangkap pancing tonda memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan tiap tahunnya. Perkembangan alat tangkap tersebut tersaji pada Tabel 19.

Tabel 19 Perkembangan alat tangkap di PPN Palabuhanratu tahun 2006 - 2010

Tahun Alat Tangkap (unit)

PYG PU PL PT JR TN GN BGN RW PS LL

Keterangan: PYG = Payang, PU = Pancing Ulur, PL = Pancing Layur, PT = Pancing Tonda, JR = Jaring Rampus, TN = Trammelnet, GN = Gillnet, BGN = Bagan, RW = Rawai, PS = Purse seine, LL = Long Line.

4.2.4 Produksi perikanan

Tabel 20 Nilai produksi hasil tangkapan di PPN Palabuhanratu tahun 2006 - 2010

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, 2011.

Jenis komoditas perikanan tangkap yang didaratkan di PPN Pelabuhan ratu sangat lah dominant, mulai dari komuditas dari perairan demersal, pelagis, hingga perairan karang. Komoditas hasil tangkapan tersebut dapat dilihat pada Tabel 21 berikut.

Tabel 212 Produksi perikanan tangkap khusus di laut per jenis ikan pada tahun, 2008

No. Nama Jenis Ikan Produksi (Ton) Harga/ Kg Nilai Produksi (000)

41

Tabel 21 (Lanjutan)

No. Nama Jenis Ikan Produksi (Ton) Harga/ Kg Nilai Produksi (000)

29 Tiga waja 374,11 5.000.00 1.870.550.00

Sumber : Laporan kegiatan perikanan tangkap di PPN Pelabuhanratu, 2010.

4.3 Keadaan Umum Lokasi Penelitian

5 HASIL

5.1 Komposisi Hasil Tangkapan Total Selama Penelitian

Selama operasi penelitian memperoleh hasil tangkapan dalam jumlah (ekor) yang terdiri dari kelompok krustasea sebagai hasil tangkapan utama, yaitu lobster dengan total 49 ekor atau 38,89% dari seluruh hasil tangkapan. Ada 3 spesies lobster yang tertangkap, yaitu lobster hijau pasir (Panulirus homarus), lobster hijau (Panulirus versicolor) dan mutiara (Panulirus ornatus). Jenis lobster pertama adalah yang paling dominan, baik dari segi jumlah ekor maupun berat (Tabel 22).

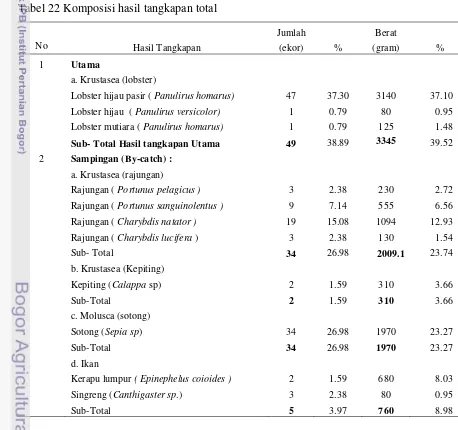

Komposisi hasil tangkapan lain atau hasil tangkapan sampingan (HTS) adalah rajungan 34 ekor (26,98%), sotong (Sepia sp.,34 ekor (26,98%), kerapu (Epinephelus coioides) 2 ekor (1,59%), singreng (Canthigaster sp) 2 ekor (1,59%), keong macan (Babilonia spirata, 2 ekor) (Tabel 19). Komposisi hasil tangkapan dalam berat (gram) untuk Hasil Tangkapan Sampingan (HTS) dengan total 5119,1 gram (60,48%) terdiri dari kelompok krustasea (rajungan) 2009,1 gram (23,74%), kelompok moluska (sotong-sepia sp.) 1970 gram (23,27%), kelompok ikan (kerapu - Epinephelus coioides dan Singreng- Canthigaster sp.) 760 (8,98%), kelompok keong (keong macan- Babilonia Spirata) 70 gram (0,83%). Rincian dari hasil tangkapan utama dan sampingan selama penelitian bubu ini dapat dilihat pada Tabel 22, Gambar 17 dan Gambar 18.

Gambar 17 Komposisi Hasil Tangkapan Total (ekor) Tabel 22 Komposisi hasil tangkapan total

45

Gambar 18 Komposisi Hasil Tangkapan Berat (gram)

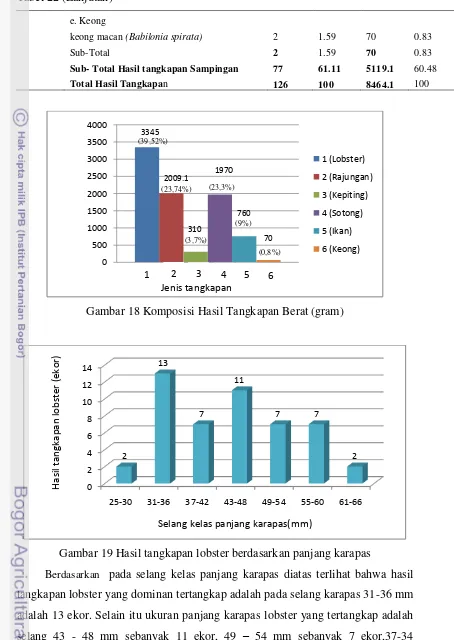

Gambar 19 Hasil tangkapan lobster berdasarkan panjang karapas

Berdasarkan pada selang kelas panjang karapas diatas terlihat bahwa hasil tangkapan lobster yang dominan tertangkap adalah pada selang karapas 31-36 mm adalah 13 ekor. Selain itu ukuran panjang karapas lobster yang tertangkap adalah selang 43 - 48 mm sebanyak 11 ekor, 49 – 54 mm sebanyak 7 ekor,37-34

sebanyak 7 ekor sisanya ada pada selang 55 – 60 mm sebanyak 7 ekor , 25 – 30 mm dan 61-60 mm masing-masing sebanyak 2 ekor.

5.1.1 Komposisi hasil tangkapan total jumlah (ekor) per bubu.

Hasil tangkapan lobster dan by catch (HTS) pertrip berdasarkan jumlah bubu dapat dilihat pada Tabel 23.

Tabel 23. Hasil tangkapan total berdasarkan jumlah bubu

Trip Jumlah (bubu) Lobster Ikan Kepiting Rajungan sotong Kosong

47

5.1.2 Komposisi hasil tangkapan jumlah (ekor) berdasarkan desain bubu Berdasarkan Penggunaan bubu lipat Modifikasi Pintu Samping (PS), bubu lipat Modifikasi Pintu Atas (PA) dan bubu lipat standar (S) dengan mengabaikan jenis umpan yang digunakan maka komposisi hasil tangkapan lobster sebagai Hasil Tangkapan Utama (HTU), masing-masing 11 ekor (22%), 31 ekor (63%), dan 7 ekor (14%), sedangkan Hasil Tangkapan Sampingan (HTS) masing-masing 16 ekor (21%), 48 ekor (62%), dan 7 ekor (13%) (Tabel 24) dan Rata-rata hasil tangkapan jumlah (ekor) antara lobster dengan by catch dapat dilihat pada Gambar 20.

Tabel 24 Komposisi hasil tangkapan berdasarkan desain bubu

No. Hasil Tangkapan

Gambar 20. Rata-rata hasil tangkapan jumlah (ekor) antara lobster dan Bycatch Dari rata-rata di atas terlihat bahwa bubu lipat modifikasi pintu samping dan pintu atas mendapatkan hasil tangkapan lobster yang lebih sedikit dibandingkan bubu standar sedangkan bubu standar mendapatkan hasil by-catch yang lebih banyak dibandingkan dengan bubu lipat modifikasi.