ABSTRACT

Eco-tourism as one of tourism activity, that attracts attention from many participant. As a tourism activity, eco-tourism not only offering a beauty of nature but also the unique of social and cultural in some community. The research explained about the local community perception towards eco-tourism development. The research is conducted in Kampung Batusuhunan, Kelurahan Surade, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. The purposes of this research are 1) to analyze level of knowledge and attitude towards myth’s and norm in Kampung Batusuhunan. That may support to protect the community from any devastating effect from tourism, 2) to analyze the local community perception in the development of “Waterfall Cigangsa Islamic Eco-tourism” area, 3) to analyze people expectations about ”Waterfall Cigangsa Islamic Eco-tourism” development. The methodology of research is based on qualitative and quantitative approaches. A quantitative data are earned from the questionnaire, while the qualitative data are earned from the open question. The results of this research showed 1) characteristic of respondent unrelated to level of knowledge and attitude towards myth’s and norm in Kampung Batusuhunan because on the best of age and sex the local people have a high level of knowledge and a firm attitudes to against the norm and myth’s, 2) the result also proved, some respondent approved to the Islamic Eco-tourism development at Kampung Batusuhunan because this idea may prevent negative effect from the ecotourism development, 3) people expectations about “Waterfall Cigangsa Islamic Eco -tourism” development mainly in economic sector because the respondents want an economic progress for the local people and Kampung Batusuhunan.

RINGKASAN

ALDILLA ADELIA Persepsi Masyarakat terhadap Pengembangan Kawasan Ekowisata Islami Curug Cigangsa (Kasus: Kampung Batusuhunan, Kelurahan

Surade, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat). Di bawah bimbingan RINA MARDIANA dan ARYA HADI DHARMAWAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui, mengidentifikasi serta

menganalisis hubungan antara jenis kelamin dan tingkat usia terhadap tingkat

pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap mitos dan norma, persepsi

masyarakat terhadap pengembangan ekowisata, dan harapan masyarakat terhadap

pengembangan ekowisata di Kampung Batusuhunan, Kelurahan Surade,

Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Lokasi dipilih secara sengaja

(purposive) dengan pertimbangan kampung ini memiliki potensi alam berupa Curug Cigangsa yang saat ini dikembangkan sebagai kawasan “Ekowisata Islami”.

Metode yang digunakan adalah kombinasi metode kuantitatif dan

kualitatif. Metode kuantitatif menggunakan instrumen kuesioner untuk

mengetahui karakteristik masyarakat, hubungan tingkat pengetahuan dan sikap

terhadap mitos dan norma, persepsi masyarakat terhadap pengembangan kawasan

ekowisata, dan harapan masyarakat terhadap pengembangan ekowisata. Hasil

yang didapat kemudian dipertajam melalui metode kualitatif. Metode kualitatif

menggunakan instrumen wawancara mendalam melalui pertanyaan terbuka.

Populasi dari penelitian ini adalah individu yang bermukim di Kampung

Batusuhunan, Kelurahan Surade, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

Jumlah responden sebanyak 30 orang yang dipilih menggunakan Stratified Random Sampling. Responden dibagi menjadi dua kategori berdasarkan jenis kelamin dan tingkat usia. Pembagian golongan usia dibagi berdasarkan

Havighurst (1950) dalam Mugniesyah (2006), yaitu golongan usia muda (18-30

tahun), golongan usia menengah (31-50) dan golongan usia tua (>51 tahun).

Jumlah pembagian responden menjadi 15 orang pria dan 15 orang wanita yang

Kampung Batusuhunan, terdapat 107 jiwa penduduk yang terbagi ke dalam 33

KK dengan jumlah pria 54 orang dan wanita 53 orang. Masyarakat Kampung

Batusuhunan umumnya merupakan masyarakat asli yang sudah secara

turun-temurun tinggal di Kampung Batusuhunan.

Penelitian ini menganalisis hubungan antara tingkat pengetahuan

masyarakat terhadap mitos dan norma dengan jenis kelamin dan tingkat usia. Data

menunjukkan bahwa baik berdasarkan jenis kelamin maupun tingkat usia,

masyarakat memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi terhadap mitos dan norma

yang ada serta memiliki keinginan yang kuat untuk melestarikannya. Tingkat

pengetahuan masyarakat terhadap mitos dan norma akan mempengaruhi sikap

masyarakat terhadap wisatawan yang melanggar mitos dan norma. Penelitian ini

juga menganalisis sikap masyarakat terhadap wisatawan yang melanggar mitos

dan norma berdasarkan jenis kelamin dan tingkat usia. Didapatkan hasil bahwa

berdasarkan jenis kelamin, pria memiliki sikap yang lebih tegas dibandingkan

wanita, sedangkan berdasarkan tingkat usia, golongan usia muda memiliki sikap

yang lebih tegas dibandingkan masyarakat dari golongan usia lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap awal pembentukan

ekowisata tidak semua masyarakat menyetujui ide pembentukannya. Akan tetapi,

seiring berjalannya waktu masyarakat mengikuti keputusan bersama dengan syarat konsep ekowisata yang digunakan menggunakan nama “Ekowisata Islami” dan yang mengerjakan harus masyarakat setempat. Berdasarkan data yang

diperoleh sebagian besar masyarakat Kampung Batusuhunan berpendapat bahwa

tidak akan ada kemungkinan munculnya dampak negatif dari pengembangan kawasan ini dikarenakan sudah menggunakan konsep “Ekowisata Islami”.

Penelitian ini juga menganalisis bagaimana hubungan jenis kelamin dan

tingkat usia terhadap harapan masyarakat dalam pengembangan kawasan

ekowisata. Masyarakat Kampung Batusuhunan memiliki harapan yang tinggi

dalam bidang ekonomi dibandingkan dalam bidang ekologi dan sosial budaya, hal

ini disebabkan masyarakat menginginkan adanya peningkatan pendapatan untuk

1.1 Latar Belakang

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu autos (sendiri), dan nomos (peraturan) atau „undang-undang‟ sehingga otonomi dapat diartikan sebagai peraturan sendiri atau undang-undang sendiri yang selanjutnya

berkembang menjadi pemerintahan sendiri (Salam 2007). Menurut UU No. 32

Tahun 2004 pasal 1 ayat 5, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Lahirnya otonomi daerah diharapkan dapat mewujudkan

pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan

masing-masing daerah dengan keterlibatan berbagai pihak dari daerah tersebut.

Hal ini diharapkan dapat menjadikan kemampuan masyarakat daerah menjadi

semakin berkembang dan maju.

Kebijakan otonomi daerah, menuntut adanya suatu upaya dari tiap

stakeholder dan masyarakat yang ada di daerah tersebut untuk membangun daerah masing-masing guna menambah pendapatan daerah. Salah satu jalan keluar yang

diambil oleh masyarakat adalah dengan menggali sumberdaya daerah yang ada

dan mengelola itu menjadi suatu sumber pendapatan daerah. Sektor pariwisata dan

ekowisata sangat cocok dijadikan sumber pendapatan daerah mengingat Indonesia

sebagai salah satu negara megabiodeversity atau memiliki berbagai keanekaragaman hayati dan didukung keindahan alamnya yang mempesona, serta

memiliki beranekaragam budaya, berpeluang sangat besar untuk mengandalkan

pariwisata alam (ekowisata) sebagai sumber pendapatan.

Pada saat ini, konsep ekowisata telah berkembang pesat. Ekowisata ini

kemudian merupakan suatu perpaduan dari berbagai minat yang tumbuh dari

keprihatinan terhadap lingkungan, ekonomi dan sosial. Ekowisata tidak dapat

dipisahkan dengan konservasi. Oleh karenanya, ekowisata juga disebut sebagai

bentuk perjalanan wisata yang bertanggung jawab. Ekowisata merupakan suatu

pengembangan, ekowisata juga menggunakan strategi konservasi, oleh karena itu

ekowisata sangat tepat dan berdayaguna dalam mempertahankan keutuhan dan

keaslian ekosistem di areal yang masih alami.

Kegiatan ekowisata tidak hanya menawarkan keindahan alam sebagai

obyek wisata, tetapi juga meliputi kehidupan masyarakat daerah sekitar.

Masyarakat lokal biasanya memiliki keunikan budaya yang dianggap dapat

menjadi sesuatu yang berpotensi untuk menarik minat wisatawan. Wisatawan

tidak saja dapat menikmati keindahan alam, tetapi juga dapat mempelajari

kehidupan masyarakat lokal yang memiliki keunikan masing-masing. Kehidupan

masyarakat lokal umumnya masih erat dengan kearifan lokal, tradisi, religi, dan

ritus-ritus kebudayaan yang kesemuanya itu menjadi daya tarik sendiri bagi

tiap-tiap daerah.

Dalam perkembangan ekowisata, akan memunculkan dampak baik negatif

maupun positif. Dampak positif yang diharapkan dari pengembangan kawasan

ekowisata adalah terpeliharanya lingkungan hidup serta dimanfaatkannya

lingkungan hidup tersebut menjadi jasa lingkungan yang memberdayakan

ekonomi lokal. Dampak positif yang dihasilkan dari kegiatan ekowisata akan

memberikan pengaruh nyata bagi kemajuan masyarakat lokal. Dampak positif

yang dihasilkan biasanya terlihat dari adanya peningkatan pendapatan masyarakat

dan kemajuan daerah tujuan ekowisata. Akan tetapi, perkembangan ekowisata

yang tidak terorganisir dengan baik, hanya akan memberikan dampak negatif baik

terhadap lingkungan maupun terhadap kehidupan sosial budaya komunitas lokal.

Oleh karena itu, dalam pengembangan ekowisata dibutuhkan suatu pedoman atau

prinsip yang dipegang masyarakat sebagai mekanisme untuk mereduksi dampak

negatif yang akan masuk ke dalam komunitas mereka. Pengetahuan, mitos dan

keyakinan yang dipercaya masyarakat adat lokal tentu saja memberikan pengaruh

yang sangat kuat terhadap tingkah laku dan cara hidup masyarakat. Apabila hal itu

terus dilestarikan dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat, kemungkinan

masuknya dampak negatif dari perkembangan ekowisata dapat dihindari.

Keyakinan masyarakat yang kuat akan mencegah masuknya pengaruh-pengaruh

Salah satu wilayah yang memiliki potensi sebagai kawasan ekowisata ialah

Kampung Batusuhunan, Kelurahan Surade, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa

Barat. Kawasan ini merupakan salah satu wilayah yang masuk ke dalam rencana

pengembangan prioritas di Kelurahan Surade. Surade sendiri ialah sebuah

kelurahan yang terletak di selatan Kabupaten Sukabumi. Jarak dari kota Sukabumi

menuju Surade sekitar 100 km. Kelurahan Surade merupakan kelurahan yang

paling maju dan strategis dalam mendukung visi Sukabumi Selatan di bidang

pariwisata. Kampung Batusuhunan terletak di bagian selatan Kelurahan Surade.

Kampung Batusuhunan sendiri menjadi prioritas pertama dalam rencana

pembangunan karena terdapat curug yang berpotensi untuk dijadikan kawasan

ekowisata, yang diberi nama Curug Cigangsa. Curug Cigangsa terdiri dari dua tingkat dan diperkirakan terbentuk akibat gempa yang cukup kuat sehingga

mengakibatkan longsor. Curug ini memiliki debit air yang kecil, hal ini

dikarenakan di bagian hulunya dibendung untuk keperluan irigasi. Di sekitar

lokasi ini juga terdapat sebuah batu. Batu ini oleh masyarakat setempat disebut

dengan Batu Masigit, atau Batu Masjid. Kampung Batusuhunan, selain memilki

keindahan alam yang oleh orang-orang disebut “the little Niagara” juga memiliki

keunikan sendiri yaitu masyarakatnya yang merupakan masyarakat adat dan Islam

yang sangat menjunjung tinggi kaidah-kaidah Islam. Sehingga konsep ekowisata

yang ditawarkan di Kampung Batusuhunan adalah “Ekowisata Islami” yang

sesuai dengan kehidupan masyarakat setempat yang masih sangat Islami.

Mengingat ekowisata di Kampung Batusuhunan ini merupakan ekowisata

yang baru saja berkembang, maka konsep ekowisata Islami ini dapat dijadikan

pedoman bagi masyarakat dan wisatawan agar dampak negatif dari ekowisata

yang biasanya muncul dapat dihindari. Masyarakat sebagai pelaksana kegiatan ekowisata ini tentunya menjadi faktor penentu bagi keberlanjutan “Ekowisata Islami” di Kampung Batusuhunan, oleh karena itu persepsi masyarakat terhadap perkembangan konsep “Ekowisata Islami” di Kampung Batusuhunan akan sangat menentukan keberlanjutan konsep ini. Persepsi masyarakat akan dibedakan

berdasarkan dua kategori, yaitu berdasarkan golongan umur dan jenis kelamin.

Hal ini dikarenakan jenis kelamin dan golongan umur masyarakat akan

“Ekowisata Islami”, terhadap upaya pencegahan dampak negatif dan persepsi masyarakat terhadap kesiapan infrastruktur ekowisata.

1.2 Rumusan Masalah

Adanya otonomi daerah telah menjadikan masing-masing daerah berusaha

menambah pendapatan daerah guna memajukan daerahnya. Salah satu langkah

yang banyak ditempuh oleh pemerintah daerah antara lain dengan membuka suatu

kawasan yang awalnya hanya sebuah pemukiman biasa, menjadi kawasan

ekowisata. Ekowisata sendiri berbeda dengan pariwisata pada umumnya.

Pariwisata yang hanya mementingkan kebutuhan wisatawan tidak sesuai dengan

konsep konservasi lingkungan. Daerah tujuan ekowisata biasanya adalah daerah

yang memiliki potensi alam yang indah, juga potensi kebudayaan berupa cara

hidup atau kebiasaan hidup masyarakat yang dinilai unik.

Pengembangan suatu kawasan menjadi sebuah kawasan ekowisata telah

menjadikan kawasan tersebut mulai terbuka dengan dunia luar melalui interaksi

sosial dengan wisatawan. Masyarakat yang tadinya hidup dengan ketentuan dan

cara hidupnya masing-masing, kini mulai terpengaruh dengan dunia luar.

Pengembangan kawasan ekowisata dapat menimbulkan dampak positif maupun

negatif. Dampak positif merupakan suatu hasil yang diharapkan dan dampak

negatif merupakan suatu hal yang sebaiknya dihindari. Dampak negatif dari

kegiatan ekowisata antara lain ialah terancamnya lingkungan hidup akibat

dibangunnya sarana dan prasarana ekowisata, lunturnya kebudayaan masyarakat

dan dampak-dampak negatif lain yang nantinya hanya merugikan masyarakat

sebagai komunitas lokal yang mendiami kawasan tersebut.

Kampung Batusuhunan yang terdapat di Kelurahan Surade, Kabupaten

Sukabumi merupakan sebuah kawasan yang sedang dalam pengembangan untuk

dijadikan kawasan ekowisata. Masyarakat yang mendiami Kampung Batusuhunan

merupakan masyarakat adat yang masih memegang teguh pedoman dan

prinsip-prinsip Islam. Berkembangnya kawasan ini menjadi sebuah kawasan ekowisata

dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif bagi lingkungan dan juga

kehidupan sosial budaya masyarakat berupa pergeseran nilai-nilai tradisi yang

pedoman bagi masyarakat sekitar agar dampak negatif dari kegiatan ekowisata

dapat dihindari.

Masyarakat adat merupakan masyarakat yang memiliki norma, mitos, dan

kepercayaan sendiri. Norma, mitos dan kepercayaan itu biasanya dijadikan

pedoman dalam cara hidup masyarakat. Norma, mitos dan kepercayaan biasanya

bersifat turun-temurun dan dilestarikan oleh masyarakat adat. Seperangkat norma

dan sistem religi tersebut diharapkan dapat menjadi penyaring pengaruh dari luar

terhadap kemungkinan munculnya dampak negatif dari aktivitas ekowisata

(berupa hadirnya wisatawan) yang memberikan dampak merugikan kepada

masyarakat setempat. Persepsi masyarakat setempat dan harapan masyarakat

dalam pengembangan ekowisata juga akan sangat menentukan keberlanjutan

ekowisata tersebut. Untuk itu, studi ini diarahkan untuk mengkaji lebih dalam

mengenai konsep “Ekowisata Islami” yang dijadikan landasan oleh masyarakat

setempat untuk mengembangkan kawasan ekowisata di Kampung Batusuhunan.

Adapun pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap mitos dan

norma di Kampung Batusuhunan dan Curug Cigangsa?

2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pengembangan “Ekowisata Islami Curug Cigangsa”?

3. Bagaimana harapan masyarakat terhadap pengembangan “Ekowisata Islami Curug Cigangsa”?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan

dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengkaji tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap mitos dan

norma di Kampung Batusuhunan dan Curug Cigangsa.

2. Mengkaji persepsi masyarakat terhadap pengembangan “Ekowisata Islami Curug Cigangsa”.

1.4 Kegunaan Penelitian

Mengacu kepada tujuan penelitian, maka penelitian ini akan bermanfaat

bagi kalangan akademisi, pemerintah, dan masyarakat. Secara khusus kegunaan

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah

pengetahuan serta menjadi literatur bagi akademisi yang ingin mengkaji

lebih jauh mengenai konsep ekowisata dan hubungannya dengan masyarakat.

2. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan

informasi mengenai persepsi dan harapan masyarakat adat Kampung

Batusuhunan dalam pengembangan ekowisata Curug Cigangsa.

3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk

semakin mempersiapkan diri terhadap kemungkinan dampak negatif yang

akan timbul dari kegiatan ekowisata melalui penguatan kearifan lokal yang

BAB II

PENDEKATAN TEORITIS

2.1 Tinjauan Pustaka 2.1.1 Ekowisata

2.1.1.1 Pengertian Ekowisata

Ekowisata merupakan salah satu bentuk kegiatan wisata yang

mengedepankan kelestarian sumberdaya pariwisata. TIES (2002) dalam Damanik dan Weber (2006) menyatakan ekowisata dapat dipandang sebagai perjalanan

pariwisata yang bertanggung jawab dengan cara mengkonservasi lingkungan dan

memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal. Ekowisata juga dapat

didefinisikan sebagai kegiatan pariwisata yang memberikan dampak kecil

terhadap kerusakan alam dan budaya lokal sekaligus meningkatkan pendapatan

masyarakat lokal melalui perluasan lapangan kerja. Hal yang sama dikemukakan

oleh Hidayati et al. (2003) yang mendefinisikan ekowisata sebagai perjalanan yang bertanggung jawab ke suatu lokasi dengan melakukan konservasi alam dan

menjaga kesejahteraan penduduk di sekitar lokasi wisata. Seperti yang

dikemukakan oleh Tafalas (2010), ekowisata merupakan perjalanan wisata yang

bertanggung jawab, karena selain dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat

lokal, ekowisata juga memikirkan dan mengembangkan konservasi lingkungan.

Ekowisata dapat memberikan manfaat sebagai lapangan kerja baru yang sangat

berguna bagi kehidupan masyarakat sekitar. Damanik dan Weber (2006)

mendefinisikan ekowisata ke dalam tiga perspektif, yaitu ekowisata sebagai

produk, ekowisata sebagai pasar dan ekowisata sebagai pendekatan

pengembangan. Sebagai produk, ekowisata merupakan semua atraksi yang

berbasis pada sumberdaya alam. Sebagai pasar, ekowisata merupakan sebuah

perjalanan yang diarahkan pada upaya-upaya pelestarian lingkungan. Sebagai

pendekatan pengembangan, ekowisata merupakan metode pemanfaatan dan

pengelolaan sumberdaya pariwisata secara ramah lingkungan. Dengan kata lain,

ekowisata ialah suatu bentuk kegiatan wisata yang menjual keindahan alam juga

kehidupan masyarakatnya. Ekowisata memikirkan keberlanjutan lingkungan dan

secara aktif menyumbang dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat juga

Fennell (1999) dalam Hidayati et al. (2003) mendefinisikan ekowisata

sebagai kegiatan wisata berbasis alam yang berkelanjutan dengan fokus

pengalaman dan pendidikan tentang alam, dikelola dengan sistem pengelolaan

tertentu dan memberi dampak negatif paling rendah pada lingkungan. Ekowisata

tidak bersifat konsumtif dan berorientasi lokal (dalam hal kontrol,

manfaat/keuntungan yang dapat diambil dari skala usaha). Sedangkan Wood

(2002) dalam Hidayati et al. (2003) mendefinisikan bahwa ekowisata sebagai kegiatan wisata bertanggungjawab yang berbasis utama pada kegiatan wisata

alam, dengan mengikutsertakan pula sebagian kegiatan wisata pedesaaan dan

wisata budaya.

2.1.1.2 Prinsip dan Karakteristik Ekowisata

TIES (2000) dalam Damanik dan Weber (2006) mengidentifikasi beberapa prinsip ekowisata yang harus diikuti oleh pelaksana dan partisipator, yaitu:

a. Meminimalkan dampak negatif;

b. Membangun kesadaran serta menghormati budaya dan lingkungan;

c. Memberikan pengalaman positif bagi pengunjung dan masyarakat sekitar;

d. Memberikan manfaat finansial secara langsung bagi konservasi;

e. Memberikan manfaat finansial bagi masyarakat setempat;

f. Menumbuhkan kepekaan sosial, lingkungan dan politik bagi masyarakat; dan

g. Mendukung hak asasi manusia dan perjanjian buruh.

Ekowisata berbeda dengan kegiatan pariwisata lainnya karena ekowisata

memiliki karakteristik yang spesifik dengan adanya kepedulian pada pelestarian

lingkungan dan pemberian manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Menurut

Hidayati et al. (2003), kegiatan ekowisata harus mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang berkelanjutan seperti: (1) berbasis pada wisata alam; (2)

menekankan pada kegiatan konservasi; (3) mengacu pada pembangunan

pariwisata yang berkelanjutan; (4) berkaitan dengan kegiatan pengembangan

pendidikan; (5) mengakomodasikan budaya lokal; dan (7) memberi kontribusi

positif pada ekonomi lokal.

keberlanjutan ecological friendly dari pembangunan berbasis kerakyatan. Tujuh

prinsip tersebut, yaitu:

1. Mencegah dan menanggulangi dampak dari aktifitas wisatawan terhadap alam

dan budaya yang disesuaikan dengan sifat dan karakter alam dan budaya

setempat;

2. Pendidikan konservasi lingkungan, dengan mendidik wisatawan dan

masyarakat setempat akan pentingnya arti konservasi;

3. Menghasilkan pendapatan langsung untuk kawasan, mengatur agar kawasan

yang digunakan untuk ekowisata dan manajemen pengelola kawasan

pelestarian dapat menerima langsung penghasilan atau pendapatan;

4. Adanya partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pengawasan;

5. Memberikan keuntungan secara nyata terhadap ekonomi masyarakat;

6. Menjaga keharmonisan dengan alam; dan

7. Pada umumnya lingkungan alam mempunyai daya dukung lebih rendah

dengan daya dukung kawasan buatan.

Ekowisata sendiri adalah hal yang berbeda dengan pariwisata. Ekowisata

merupakan bagian dari konsep pariwisata. Menurut Damanik dan Weber (2006),

ekowisata memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan

pariwisata, yaitu:

1. Aktivitas wisata berkaitan dengan konservasi lingkungan;

2. Penyedia jasa wisata tidak hanya menyiapkan atraksi untuk menarik tamu,

tetapi juga menawarkan peluang bagi mereka untuk lebih menghargai

lingkungan;

3. Kegiatan wisata yang berbasis alam;

4. Organisasi perjalanan (tour operator) menunjukkan tanggung jawab finansial dalam pelestarian lingkungan hijau yang dikunjungi atau dinikmati oleh

wisatawan dan wisatawan juga melakukan kegiatan yang terkait dengan

konservasi;

5. Kegiatan wisata dilakukan tidak hanya dengan tujuan untuk menikmati

keindahan dan kekayaan alam, tetapi juga untuk mengumpulkan dana yang

akan digunakan untuk pelestarian objek daya tarik wisata (ODTW);

7. Pendapatan dari pariwisata tidak hanya digunakan untuk mendukung kegiatan

konservasi lokal, tetapi juga untuk membantu pengembangan masyarakat

setempat secara berkelanjutan;

8. Perjalanan wisata menggunakan tekonologi sederhana yang tersedia di daerah

tujuan wisata; dan

9. Kegiatan wisata berskala kecil.

Ekowisata ialah suatu bentuk pariwisata yang memikirkan keberlanjutan

dan merupakan bagian dari pariwisata berkelanjutan. Dalam prakteknya,

ekowisata mengadopsi prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan yang

membedakannya dengan wisata lain. Berdasarkan UNEP (2000) dalam Damanik dan Weber (2006), prinsip-prinsip tersebut terlihat dalam kegiatan ekowisata

seperti (a) secara aktif menyumbang untuk kegiatan konservasi alam dan budaya;

(b) melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan, pengembangan, pengelolaan

wisata, serta memberikan sumbangan positif terhadap kesejahteraan mereka; dan

(c) dilakukan dalam bentuk wisata independen atau diorganisasi dalam bentuk

kelompok kecil.

2.1.1.3 Potensi Ekowisata dan Dampaknya

Ekowisata merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan.

Pengelolaan ekowisata yang baik akan menyebabkan beberapa keuntungan dalam

berbagai aspek. Akan tetapi, apabila tidak dikelola dengan benar, maka ekowisata

dapat berpotensi menimbulkan masalah atau dampak negatif terhadap kehidupan

sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan.

Berdasarkan kacamata ekonomi makro, ekowisata memberikan beberapa dampak positif (Yoeti 2008), yaitu:

1. Menciptakan kesempatan berusaha;

2. Menciptakan kesempatan kerja;

3. Meningkatkan pendapatan sekaligus mempercepat pemerataan pendapatan

masyarakat, sebagai akibat multiplier effect yang terjadi dari pengeluaran wisatawan yang relatif cukup besar;

4. Meningkatkan penerimaan pajak pemerintah dan retribusi daerah;

6. Mendorong peningkatan investasi dari sektor industri pariwisata dan sektor

ekonomi lainnya; dan

7. Memperkuat neraca pembayaran. Bila neraca pembayaran mengalami surplus,

dengan sendirinya akan memperkuat neraca pembayaran Indonesia, dan

sebaliknya.

Pengembangan ekowisata tidak saja memberikan dampak positif, tetapi juga dapat memberikan beberapa dampak negatif, antara lain (Yoeti 2008):

1. Sumber-sumber hayati menjadi rusak, yang menyebabkan Indonesia akan

kehilangan daya tariknya untuk jangka panjang;

2. Pembuangan sampah sembarangan yang selain menyebabkan bau tidak sedap,

juga dapat membuat tanaman di sekitarnya mati;

3. Sering terjadi komersialisasi seni-budaya; dan

4. Terjadi demonstration effect, kepribadian anak-anak muda rusak. Cara berpakaian anak-anak sudah mendunia berkaos oblong dan bercelana

kedodoran.

Yoeti (2008) mengemukakan bahwa kegiatan ekowisata dapat

memberikan dampak pada berbagai aspek seperti sosial-budaya, ekonomi, dan

lingkungan. Dampak yang ditimbulkan dapat berupa dampak positif dan negatif :

a. Dampak ekowisata terhadap sosial-budaya:

Kegiatan ekowisata yang menyajikan kehidupan sosial budaya masyarakat,

secara tidak langsung telah memberikan dampak bagi kehidupan sosial budaya

masyarakat sekitar tempat wisata. Dampak yang diberikan antara lain, dengan

adanya kegiatan ekowisata, masyarakat semakin melestarikan budaya dan adat

istiadat mereka. Hal ini dikarenakan budaya dan adat istiadat akan semakin

menarik minat wisatawan untuk mengunjungi daerah mereka. Dampak tersebut

merupakan dampak yang diharapkan dari kegiatan ekowisata. Akan tetapi,

kegiatan ekowisata juga dapat memberikan dampak negatif berupa lunturnya adat

istiadat dan kebudayaan masyarakar sekitar. Hal ini dikarenakan, dengan adanya

ekowisata maka akan semakin terbukanya akses masyarakat terhadap dunia luar

yang dibawa oleh para wisatawan. Hal ini dapat membuat masyarakat lokal yang

tadinya menjunjung tinggi adat istiadat dan kebudayaan mereka, menjadi mulai

tertarik dengan kebudayaan yang datang dari luar. Dampak negatif ini menjadi

mempertontonkan keindahan alam, tetapi juga mempertunjukkan kehidupan sosial

budaya masyarakat sekitar yang dianggap unik dan menarik bagi para wisatawan.

b. Dampak ekowisata terhadap ekonomi:

Ekowisata yang semakin diminati oleh para wisatawan telah memberikan

sumbangan yang besar terhadap sektor perekonomian pemerintah daerah juga

masyarakat di sekitar tempat wisata. Menurut Sedarmayanti (2005) kegiatan

ekowisata yang banyak menarik minat wisatawan telah memberikan sumbangan

devisa untuk negara dan juga telah membuka kesempatan lapangan pekerjaan bagi

masyarakat sekitar. Masyarakat tidak saja mendapatkan pekerjaan, tetapi juga

dapat menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru yang menunjang kegiatan

pariwisata.

c. Dampak ekowisata terhadap lingkungan:

Ekowisata sebagai kegiatan pariwisata yang menonjolkan kelestarian

lingkungan menjadikan kegiatan ini lebih memperhatikan kondisi lingkungan

daerah sekitar tempat wisata. Pemerintah daerah beserta aktor-aktor penunjang

pariwisata lainnya berusaha melestarikan lingkungan dengan tujuan untuk

menarik minat wisatawan. Keinginan wisatawan terhadap lingkungan hidup yang

tenang, bersih dan jauh dari polusi menjadikan ekowisata banyak dipilih orang

sebagai bentuk pariwisata yang diinginkan. Ekowisata sebagai kegiatan pariwisata

yang bertanggung jawab juga menuntut adanya keterlibatan dari wisatawan untuk

ikut melestarikan daerah yang dijadikan tujuan wisata. Konsep ekowisata secara

tidak langsung juga dapat dijadikan jalan keluar mengenai permasalahan

lingkungan yang selama ini menjadi perhatian orang banyak. Kegiatan pariwisata

yang dulu hanya memikirkan keinginan dan kepuasan wisatawan tanpa

memikirkan dampak yang dialami oleh lingkungan semakin lama semakin

ditinggalkan. Oleh karena itu, ekowisata secara tidak langsung telah memberikan

dampak positif terhadap lingkungan sekitar tempat wisata.

2.1.2 Masyarakat Adat

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut

suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh

suatu daerah dan memiliki kebudayaan sendiri yang telah ada secara

turun-temurun dinamakan masyarakat adat. Masyarakat adat adalah sekelompok orang

yang memiliki jejak sejarah dengan masyarakat sebelumnya, yang berkembang di

daerah mereka dan menganggap diri mereka berbeda dengan komunitas lain yang

sekarang mendiami daerah tersebut. Mereka bukan merupakan bagian yang

dominan dari masyarakat tetapi bertekad untuk memelihara, mengembangkan, dan

mewariskan tradisi leluhur dan identitas etnik mereka kepada generasi selanjutnya

sebagai dasar bagi kelangsungan keberadaan mereka sebagai suatu sukubangsa,

sesuai dengan pola budaya, lembaga sosial dan sistem hukum mereka.

Menurut UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan dirangkum oleh

berbagai sumber menyebutkan bahwa masyarakat adat memiliki lima ciri yang

berbeda dengan masyarakat biasa. Karakteristik masyarakat tersebut antara lain:

(1) sekelompok orang yang membentuk masyarakat atau komunitas;

(2) memiliki lokasi yang merupakan tempat tinggal mereka;

(3) memiliki aturan dan hukum yang jelas;

(4) kondisi kultural, budaya dan ekonomi yang khas sehingga berbeda dengan

masyarakat lainnya; dan

(5) berasal dari keturunan yang sama.

Masyarakat lokal, terutama penduduk asli yang bermukim di kawasan

wisata, menjadi salah satu pemain kunci dalam pariwisata, karena sesungguhnya

merekalah yang akan menyediakan sebagian besar atraksi sekaligus menentukan

kualitas produk wisata (Damanik dan Weber 2006). Masyarakat lokal juga

merupakan pemilik dari atraksi wisata yang dipertunjukkan untuk wisatawan. Air,

tanah, hutan dan lanskap merupakan sumberdaya pariwisata milik masyarakat

yang juga dikonsumsi oleh wisatawan. Masyarakat adat juga memiliki kearifan

lokal, kebudayaan, tradisi, dan sistem religi yang dapat dijadikan landasan atau

prinsip dalam perkembangan ekowisata.

2.1.3 Kearifan Lokal

Menurut Keraf (2002) kearifan lokal (tradisional) adalah semua bentuk

pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau

ekologis. Kearifan lokal bukan hanya menyangkut pengetahuan dan pemahaman

masyarakat tentang manusia dan bagaimana relasi yang baik di antara manusia,

tetapi juga menyangkut pengetahuan, pemahaman dan adat kebiasaan tentang

manusia, alam, dan bagaimana relasi di antara penghuni komunitas ekologis ini

harus dibangun. Konsep kearifan lokal menurut Mitchell, et al. (2000) berakar dari sistem pengetahuan dan pengelolaan lokal atau tradisional.

Nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung di dalam suatu sistem sosial

masyarakat, dapat dihayati, dipraktekkan, diajarkan dan diwariskan dari suatu

generasi ke generasi lainnya yang sekaligus membentuk, dan menuntun pola

perilaku manusia sehari-hari. Kearifan lokal yang terdapat di masyarakat biasanya

tercermin dalam norma, mitos, nilai, kebudayaan, tradisi, dan sistem religi yang

menjadi pedoman hidup dalam kehidupan masyarakat adat. Berikut ini akan

dijelaskan mengenai norma dan mitos. Norma dan mitos merupakan bagian dari

kearifan lokal dikarenakan norma dan mitos merupakan sesuatu yang berasal dari

masyarakat dan dipercayai sebagai sebuah kepercayaan yang dianut bersama.

A. Norma

Norma adalah kebiasaan umum yang menjadi patokan perilaku dalam

suatu kelompok masyarakat. Norma akan berkembang seiring dengan

kesepakatan-kesepakatan sosial masyarakat dan sering disebut dengan peraturan sosial.

Keberadaan norma dalam masyarakat bersifat memaksa individu atau suatu

kelompok agar bertindak sesuai dengan aturan sosial yang telah terbentuk. Norma

disusun agar hubungan di antara manusia dalam masyarakat dapat berlangsung

tertib sebagaimana yang diharapkan. Pelanggaran dalam norma yang berlaku

biasanya akan diberikan hukuman. Norma merupakan hasil buatan manusia

sebagai makhluk sosial. Norma dalam masyarakat berisi tata tertib, aturan, dan

petunjuk standar perilaku yang pantas atau wajar.

Berdasarkan pendapat beberapa sosiolog dalam buku “Pengantar Sosiologi” karya Setiadi dan Kolip (2010), di dalam norma terdapat tingkatan-tingkatan yang

membedakan norma yang satu dan lainnya. Tingkatan norma tersebut antara lain:

b. Kebiasaan (folkways): suatu bentuk perbuatan berulang-ulang dengan bentuk

yang sama yang dilakukan secara sadar dan mempunyai tujuan-tujuan jelas

dan dianggap baik dan benar;

c. Tata kelakuan (mores): sekumpulan perbuatan yang mencerminkan sifat-sifat hidup dari sekelompok manusia yang dilakukan secara sadar guna

melaksanakan pengawasan oleh sekelompok masyarakat terhadap

anggota-anggotanya. Dalam tata kelakuan terdapat unsur memaksa atau melarang

suatu perbuatan; dan

d. Adat istiadat (custom): kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap

masyarakat yang memilikinya.

B. Mitos

Mitos adalah cerita prosa rakyat yang ditokohi para dewa atau makhluk

setengah dewa yang terjadi di dunia lain dan dianggap benar-benar terjadi oleh

yang punya cerita atau para penganutnya. Mitos pada umumnya menceritakan

tentang terjadinya alam semesta, dunia, bentuk khas binatang, bentuk topografi,

petualangan para dewa, kisah percintaan mereka dan sebagainya. Menurut

Armstrong (2005), mitos adalah sarana masyarakat kuno untuk menemukan

kebenaran dalam kehidupannya. Fungsi mitos sendiri adalah untuk

memperpanjang harapan manusia yang mengalami kekerasan, ketertindasan, dan

ketakutan. Mitos adalah pemandu yang dapat memberikan saran untuk bagaimana

seharusnya manusia bertindak.

Mitos akan dianggap benar apabila mitos itu dapat memberikan pengaruh

bagi masyarakat. Manusia modern sama sekali tidak dapat menghapuskan seluruh

masa lampaunya karena dia hasil produksi dari masa lampau. Manusia modern

akan menerima warisan dari masa lampau yang terus melekat dalam pikirannya,

warisan itu antara lain adalah mitos (Eliade 1963 dalam Susanto 1987). 2.1.4 Persepsi

Persepsi pada hakikatnya merupakan proses penilaian seseorang terhadap

obyek tertentu. Menurut Young (1951) persepsi merupakan aktivitas mengindera,

mengintegrasikan dan memberikan penilaian pada obyek-obyek fisik maupun

stimulus sosial yang ada di lingkungannya. Sensasi-sensasi dari lingkungan akan

diolah bersama-sama dengan hal-hal yang telah dipelajari sebelumnya baik hal itu

berupa harapan-harapan, nilai-nilai, sikap, ingatan, dan lain-lain. Di dalam proses

persepsi individu dituntut untuk memberikan penilaian terhadap suatu obyek yang

dapat bersifat positif/negatif, senang atau tidak senang, dan sebagainya. Dengan

adanya persepsi maka akan terbentuk sikap, yaitu suatu kecenderungan yang stabil

untuk berlaku atau bertindak secara tertentu di dalam situasi yang tertentu pula

(Polak 1991).

DeVito (1997) mengemukakan bahwa karakteristik seseorang merupakan

salah satu faktor yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang. Lionberger dan

Gwin (1982) juga mengatakan bahwa karakteristik personal dapat mempengaruhi

penerimaan individu terhadap perubahan unsur. Karakteristik tersebut dapat terdiri

dari pendidikan, tempat tinggal, kedudukan, usia, dan jenis kelamin. Jenis kelamin

dan usia seseorang akan mempengaruhi bagaimana orang tersebut memberikan

persepsi mengenai suatu benda atau situasi. Hal ini dikarenakan persepsi yang

diberikan antara pria dan wanita akan berbeda. Usia juga akan menentukan

persepsi seseorang. Orangtua dan anaknya akan memberikan persepsi yang

berbeda mengenai suatu benda yang sama.

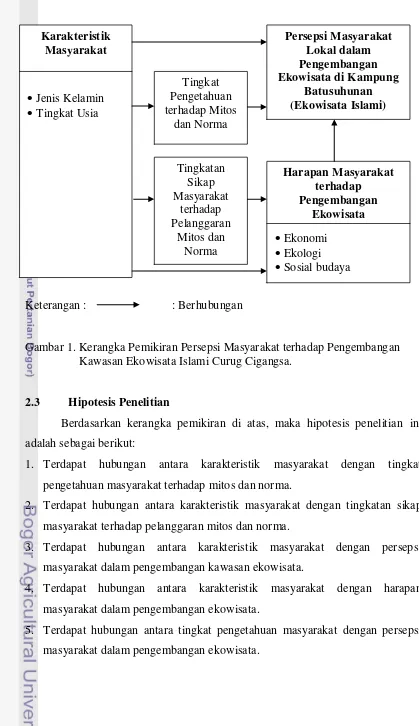

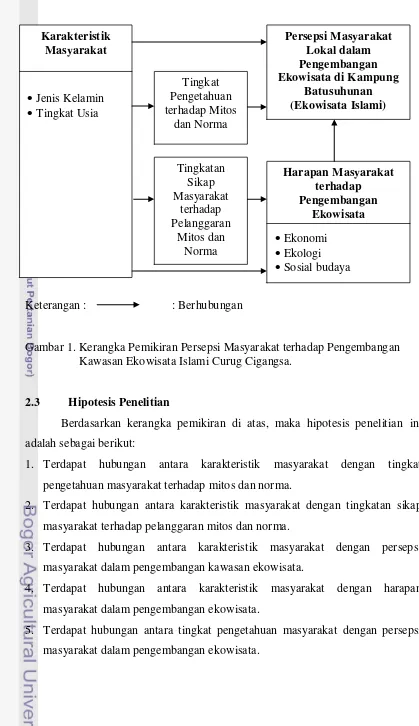

2.2 Kerangka Pemikiran

Kampung Batusuhunan merupakan salah satu kampung di Kelurahan

Surade yang sedang dijadikan prioritas utama dalam pembangunan. Mengingat di

Kampung Batusuhunan terdapat potensi ekowisata berupa Curug Cigangsa dan

Batu Masigit, maka ekowisata dijadikan titik awal pembangunan di Kampung

Batusuhunan. Masyarakat sebagai pemilik kawasan dan sebagai pelaksana

kegiatan ekowisata tentu saja memiliki peran penting dalam kegiatan ekowisata.

Penelitian ini melihat hubungan karakteristik masyarakat yang terdiri dari jenis

kelamin dan tingkat usia dengan tingkat pengetahuan terhadap mitos dan norma,

tingkatan sikap masyarakat terhadap pelanggaran mitos dan norma, persepsi

masyarakat lokal dalam pengembangan ekowisata di Kampung Batusuhunan dan

hubungan karakteristik masyarakat dengan harapan masyarakat terhadap

Perkembangan kawasan ekowisata di Kampung Batusuhunan tentu saja

akan sangat bergantung pada persepsi masyarakat lokal yang mendiami daerah

tersebut. Sehingga persepsi masyarakat lokal terhadap pengembangan kawasan

ekowisata Curug Cigangsa menjadi faktor penting yang menentukan

perkembangan “Ekowisata Islami” yang akan dilaksanakan.

“Ekowisata Islami” merupakan ekowisata yang dalam pelaksanaannya berpedoman dengan mitos dan norma yang dibuat berdasarkan kaidah Islam. Hal

ini menjadikan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap mitos dan norma menjadi sangat penting dalam pengembangan kawasan “Ekowisata Islami”. Pada pelaksanaanya, tentu saja akan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh wisatawan

yang datang ke lokasi ekowisata, oleh karena itu tingkatan sikap masyarakat

terhadap pelanggaran mitos dan norma juga menjadi sangat penting.

Pengembangan suatu kawasan menjadi kawasan ekowisata menjadikan

masyarakat setempat memiliki harapan yang berbeda-beda terhadap

pengembangan ekowisata. Harapan masyarakat terhadap pengembangan

ekowisata dilihat berdasarkan jenis kelamin dan tingkat usia. Harapan masyarakat

nantinya akan berhubungan dengan persepsi masyarakat lokal dalam

pengembangan kawasan ekowisata. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada

Keterangan : : Berhubungan

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Persepsi Masyarakat terhadap Pengembangan Kawasan Ekowisata Islami Curug Cigangsa.

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan antara karakteristik masyarakat dengan tingkat

pengetahuan masyarakat terhadap mitos dan norma.

2. Terdapat hubungan antara karakteristik masyarakat dengan tingkatan sikap

masyarakat terhadap pelanggaran mitos dan norma.

3. Terdapat hubungan antara karakteristik masyarakat dengan persepsi

masyarakat dalam pengembangan kawasan ekowisata.

4. Terdapat hubungan antara karakteristik masyarakat dengan harapan

masyarakat dalam pengembangan ekowisata.

5. Terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan masyarakat dengan persepsi

masyarakat dalam pengembangan ekowisata. Karakteristik

Masyarakat

Jenis Kelamin Tingkat Usia

Persepsi Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Ekowisata di Kampung

6. Terdapat hubungan antara tingkatan sikap masyarakat terhadap pelanggaran

mitos dan norma dengan harapan masyarakat dalam pengembangan ekowisata.

7. Terdapat hubungan antara harapan masyarakat dengan persepsi masyarakat

dalam pengembangan ekowisata.

2.4 Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah operasional yang digunakan

untuk mengukur berbagai peubah. Masing-masing peubah terlebih dahulu diberi

batasan sehingga dapat ditentukan indikator pengukurannya. Istilah-istilah

tersebut yaitu:

1. Untuk melihat karakteristik masyarakat, salah satunya diukur dari tingkat usia.

Tingkat Usia responden yaitu rentang waktu saat lahir sampai saat

pengambilan data, dihitung saat ulang tahun terakhir dan diukur dalam satuan

tahun, diukur dengan skala interval, dengan batasan usia : (Havighurst 1950

dalam Mugniesyah 2006)

a. Golongan usia muda : 18 tahun – 30 tahun

b. Golongan usia menengah : 31 tahun – 50 tahun c. Golongan usia tua : > 51 tahun

2. Jenis kelamin menjadi indikator karakteristik masyarakat yang dipahami

sebagai status biologis individu yang terdiri dari laki-laki dan perempuan,

diukur dengan skala nominal.

3. Tingkat pengetahuan terhadap mitos dan norma, ialah kedalaman masyarakat

(responden) dalam mengetahui dan memahami mitos-mitos dan

norma-norma yang terdapat di Kampung Batusuhunan. Tingkat pengetahuan diukur

dengan menggunakan skala nominal.

Nilai : Tidak Tahu = 1, Tahu = 2 a. Rendah : skor 10-15

b. Tinggi : skor 16-20

4. Tingkatan sikap masyarakat terhadap wisatawan yang melanggar mitos dan

norma, yaitu respon berupa sikap apa yang akan dibentuk oleh masyarakat

diberlakukan di Kampung Batusuhunan. Sikap masyarakat diukur dengan

menggunakan skala ordinal.

Nilai : Diam saja = 1, Menegur = 2, Memberi Sanksi = 3 a. Rendah : skor 9-15

b. Sedang : skor 16-22

c. Tinggi : skor 23-27

5. Persepsi masyarakat lokal dalam pengembangan ekowisata di Kampung

Batusuhunan, diukur melalui indikator pendapat masyarakat terhadap pengembangan kawasan “Ekowisata Islami” Curug Cigangsa, pendapat masyarakat terhadap kemungkinan dampak negatif, pendapat masyarakat

mengenai proporsi dampak ekowisata dan pendapat masyarakat terhadap konsep “Ekowisata Islami”.

6. Harapan masyarakat terhadap pengembangan ekowisata, yaitu ekspektasi ke

masa depan yang diinginkan oleh masyarakat (responden) dari

perkembangan ekowisata di Kampung Batusuhunan, dilihat dari aspek

BAB III

PENDEKATAN LAPANGAN

1.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan didukung oleh

data kualitatif. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian pengujian hipotesis

atau penelitian penjelasan (explanatory research). Penelitian explanatory merupakan penelitian yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel

penelitian dan menguji hipotesa yang telah dirumuskan sebelumnya

(Singarimbun dan Effendi 1989).

Data kuantitatif didapatkan melalui kuesioner kepada responden. Data

kualitatif didapatkan melalui pertanyaan terbuka kepada responden dan hasil

konsultasi atau wawancara mendalam antara peneliti dan informan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data

sekunder. Data primer diperoleh dari lapangan/hasil kuesioner yang dilakukan

melalui wawancara langsung kepada responden. Selain itu, dilakukan juga

wawancara mendalam kepada informan. Data sekunder diperoleh melalui studi

literatur yang sumbernya berasal dari berbagai arsip/dokumen-dokumen

Pemerintah Kelurahan Surade dan Kampung Batusuhunan.

3.3 Lokasi Dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di lokasi tempat dikembangkannya kawasan

ekowisata Curug Cigangsa, yaitu di Kampung Batusuhunan, Kelurahan Surade,

Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara

sengaja (purposive) berdasarkan observasi melalui internet dan studi langsung pada tempat dengan pertimbangan:

1. Kampung Batusuhunan memiliki potensi ekologi berupa Curug Cigangsa yang

memiliki keindahan yang masih alami. Di kampung ini juga terdapat prasasti

Batu Masigit/Masjid yang menjadi kebanggaan masyarakat sekitar yang 100

2. Kampung Batusuhunan merupakan kampung yang lokasinya paling dekat

dengan Curug Cigangsa, sehingga kegiatan ekowisata yang dilakukan di

Curug Cigangsa akan memberikan dampak langsung terhadap masyarakat

Kampung Batusuhunan.

3. Kampung Batusuhunan merupakan kawasan yang menjadi prioritas pertama

dalam pembangunan wilayah Kelurahan Surade karena selama ini wilayah

Kampung Batusuhunan kurang berkembang dibandingkan dengan

kampung-kampung di Kelurahan Surade lainnya

Penelitian dilakukan selama enam bulan dengan kegiatan penelitian yang meliputi survei lokasi, penyusunan proposal skripsi, kolokium, pengambilan data lapangan, pengolahan data dan analisis data, penulisan draft skripsi, sidang skripsi, dan perbaikan skripsi.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan didukung dengan

pendekatan kualitatif untuk memperkaya data. Penelitian yang dilakukan adalah

penelitian survai yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan

menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Unit analisa

dalam penelitian ini adalah individu. Penelitian ini merupakan penelitian

eksplanatory yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel melalui pengujian hipotesa (Singarimbun dan Effendi 2006).

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya

diduga. Populasi sasaran dari penelitian ini adalah masyarakat Kampung

Batusuhunan, Kelurahan Surade, Kabupaten Sukabumi. Unit analisisnya adalah

individu dikarenakan penelitian ini ingin melihat persepsi masing-masing individu

masyarakat yang dapat mewakili persepsi masyarakat Kampung Batusuhunan

secara keseluruhan. Jumlah penduduk di Kampung Batusuhunan berjumlah 107

jiwa, dengan jumlah pria sebanyak 54 jiwa, dan wanita sebanyak 53 jiwa.

Pemilihan responden dilakukan secara Stratified Random Sampling dan dibagi berdasarkan tingkatan usia dan jenis kelamin. Pembagian berdasarkan jenis

kelamin dan tingkatan usia disebabkan penelitian ini ingin melihat hubungan

antara jenis kelamin dan tingkatan usia terhadap persepsi masyarakat. Jumlah

responden yang dipilih sebanyak 30 orang dengan pembagian 15 orang wanita di

menengah dan tua. Pembagian usia ini dibagi menjadi tiga dengan mengambil

referensi menurut Havighurst (1950) dalam Mugniesyah (2006). Pembagian jumlah responden dilakukan seimbang (15 pria dan 15 wanita) dikarenakan untuk

membandingkan persepsi responden, maka jumlah responden yang dibandingkan

sebaiknya sama rata. Pengambilan responden dilakukan dengan mengelompokkan

masyarakat Kampung Batusuhunan ke dalam tiga golongan usia, kemudian dari

tiga kelompok tersebut masing-masing diambil 5 orang pria dan 5 orang wanita.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data

sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dan menggunakan

instrumen berupa kuesioner. Sebuah kuesioner berupa sekumpulan pertanyaan

yang diajukan pada responden dan informan untuk dijawab. Pertanyaan untuk

responden berupa pertanyaan tertutup yang sudah disertai jawaban pertanyaan dan

pertanyaan terbuka untuk menggali informasi data kualitatif. Selain itu juga

dilakukan wawancara dengan informan kunci. Informan kunci merupakan pihak

yang memberikan keterangan tentang diri sendiri, pihak lain dan lingkungannya.

Pemilihan informan dilakukan secara purposive, informan kunci yang dipilih adalah tokoh adat Kampung Batusuhunan.

3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data hasil kuesioner dari responden diolah dengan menggunakan program

microsoft excel 2007. Selain analisis data kuantitatif, dilakukan pula analisis data kualitatif sebagai pendukung melalui wawancara dengan informan serta

pembicaraan dengan responden yang dilakukan melalui wawancara dengan

pertanyaan terbuka. Data ini digunakan untuk mempertajam hasil penelitian.

Data kualitatif akan diolah melalui tiga tahapan, antara lain reduksi data,

penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sugiyono (2008) mendefinisikan

tahap-tahap analisis data sebagai berikut:

1. Reduksi data: merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal

yang penting, dan mencari tema serta pola data yang diperoleh;

2. Penyajian data: menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan

3. Penarikan kesimpulan yang menghasilkan temuan baru atas obyek penelitian.

Data kuantitatif diperoleh melalui penyebaran kuesioner di lapangan yang

diperkuat dengan teknik wawancara langsung dengan responden. Pengolahan data

dilakukan dengan tabel frekuensi untuk menghitung persentase jawaban

responden yang dibuat dalam bentuk tabulasi silang untuk mengetahui hubungan

antara dua variabel yaitu untuk melihat adanya pengaruh karakteristik responden

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kelurahan Surade

4.1.1 Kondisi Geografis, Topografi, dan Demografi Kelurahan Surade Secara Geografis Kelurahan Surade mempunyai luas 622,05 Ha, berada di

sebelah selatan wilayah Kabupaten Sukabumi yang secara umum terbagi dua

kategori lahan, yaitu sebelah utara dan selatan mayoritas didominasi oleh lahan

kering, perumahan dan perkotaan. Sebelah barat dan timur didominasi oleh lahan

basah pesawahan. Adapun batas-batas administrasi Kelurahan Surade adalah

sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Citanglar;

2. Sebelah timur berbatasan Desa Jagamukti;

3. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Buniwangi dan Desa Pasiripis; dan

4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kadaleman.

Kelurahan Surade bertempat cukup jauh dari pusat Kabupaten Sukabumi.

Jarak tempuh perjalanan dari pusat Kabupaten adalah sepanjang 63 km.

Sedangkan jarak tempuh dari Kota Bogor adalah sepanjang 117,5 km dan jarak

tempuh dari Kota Bandung adalah sepanjang 217,5 km.

Kondisi Topografi Kelurahan Surade memiliki ketinggian 116 meter di

atas permukaan laut (dpl) dan secara umum wilayah Kelurahan Surade memiliki

ketinggian berkisar antara 15-300 meter dpl. Rata-rata suhu udara berkisar antara

150C-250C, dengan suhu rata-rata 260C. Bentuk permukaan tanah (morfologi) relatif datar di seluruh bagian kelurahan, baik di bagian utara, timur, selatan

maupun barat wilayah Kelurahan Surade.

Secara demografi, jumlah penduduk Kelurahan Surade cenderung tetap

dengan mutasi lahir, mati, pindah datang, dan pindah pergi. Jumlah penduduk

Kelurahan Surade berjumlah 9.238 Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga

sebanyak 2.763 KK. Mata pencaharian penduduk Kelurahan Surade sebagian

besar bekerja sebagai petani, buruh tani, sektor perdagangan dan jasa. Untuk lebih

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Kelurahan Surade menurut Jenis Kelamin, Tahun 2012

Jenis Kelamin Jumlah Penduduk (jiwa) Total Persentase (%)

Pria 4.630 50,1

Wanita 4.608 49,9

Total 9.238 100,0

Sumber : Profil Kelurahan, 2012

Berdasarkan data yang terdapat pada Tabel 1, jumlah penduduk Kelurahan

Surade terdiri dari 9.238 jiwa dengan jumlah pria (50,1 persen) lebih banyak dari

wanita (49,9 persen).

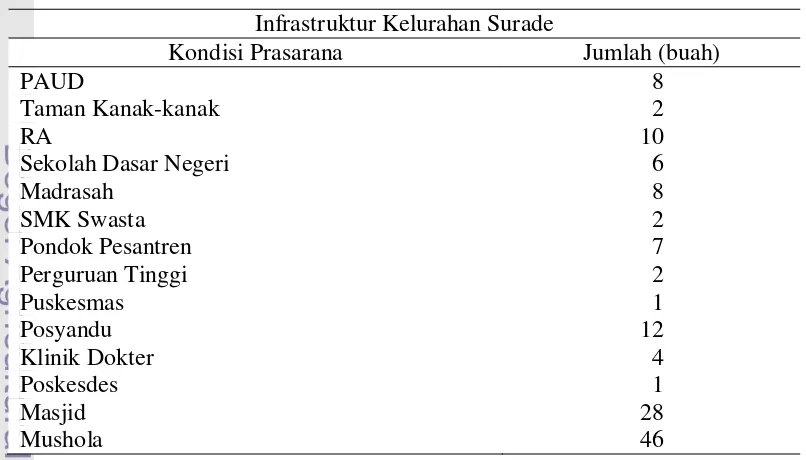

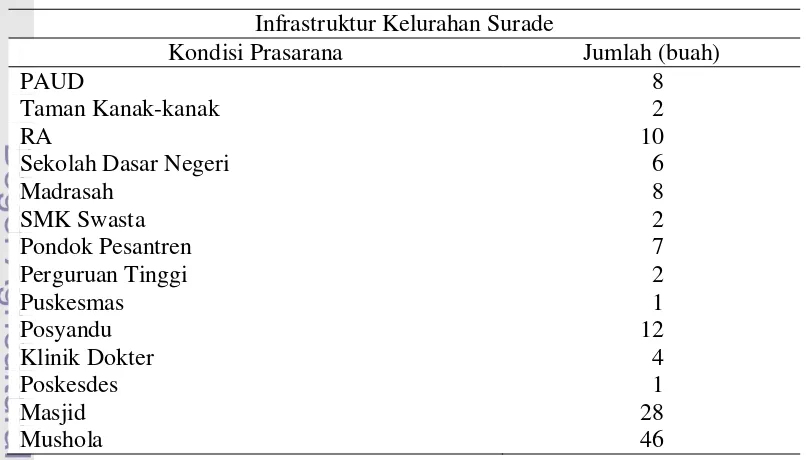

4.1.2 Kondisi Infrastruktur

Secara umum infrastruktur dasar di Kelurahan Surade cukup memadai.

Hal ini dibuktikan dengan tersedianya prasarana pendidikan seperti PAUD,

Taman Kanak-kanak, RA, Sekolah Dasar, Madrasah, SMK, Pondok Pesantren,

dan Perguruan Tinggi. Begitu juga dengan sarana kesehatan dan peribadatan yang

sudah tersedia dan tersebar di berbagai wilayah Kelurahan Surade. Prasarana

peribadatan yang terdapat di Kelurahan surade antara lain masjid dan mushola,

sedangkan prasarana kesehatan antara lain puskesmas, posyandu, klinik dokter,

dan poskesdes. Jumlah infrastruktur yang terdapat di Kelurahan Surade dapat

dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Infrastruktur Kelurahan Surade, Tahun 2012

Infrastruktur Kelurahan Surade

Kondisi Prasarana Jumlah (buah)

PAUD 8

Taman Kanak-kanak 2

RA 10

Sekolah Dasar Negeri 6

Madrasah 8

SMK Swasta 2

Pondok Pesantren 7

Perguruan Tinggi 2

Puskesmas 1

Posyandu 12

Klinik Dokter 4

Poskesdes 1

Masjid 28

Mushola 46

Berdasarkan data pada Tabel 2, dapat dilihat bahwa jumlah infrastruktur

yang mendominasi di Kelurahan Surade adalah infrastruktur yang berhubungan

dengan agama Islam, seperti pondok pesantren, madrasah, masjid dan mushola

yang jumlahnya lebih besar dibandingkan sarana dan prasarana lainnya. Hal ini

semakin menandakan bahwa Kelurahan Surade merupakan wilayah yang

kebanyakan penduduknya memeluk agama Islam.

4.1.3 Kondisi Penduduk

Masyarakat yang tinggal di Kelurahan Surade apabila dilihat berdasarkan

aspek agama dikenal sebagai masyarakat Islami. Hal ini dikarenakan hampir

seratus persen penduduk Kelurahan Surade beragama Islam. Oleh karena itu, adanya konsep “Ekowisata Islami” di Curug Cigangsa menjadi suatu hal yang wajar mengingat hampir seluruh penduduk Kelurahan Surade memeluk agama

Islam. Jumlah penganut agama Islam di Kelurahan Surade berjumlah 9.233 orang

(99,9 persen), penganut agama Kristen 4 orang (0,04 persen), dan Katolik 1 orang

(0,01 persen).

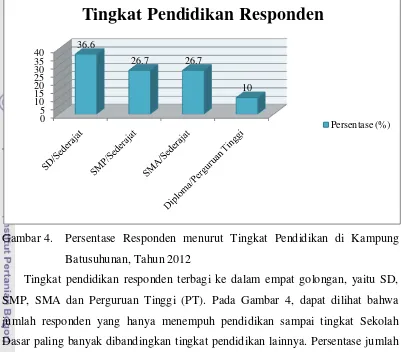

Kelurahan Surade merupakan kelurahan yang cukup besar di Kabupaten

Sukabumi. Tingkat pendidikan penduduk juga tersebar mulai dari tingkat Sekolah

Dasar sampai Strata 3, dengan jumlah terbesar ialah penduduk yang menempuh

pendidikan sampai tingkat Sekolah Dasar. Rincian jumlah penduduk dengan

tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Gambar 2.

Sumber : Profil Kelurahan Surade, Kabupaten Sukabumi 2012

Gambar 2. Persentase Penduduk Kelurahan Surade menurut Tingkat Pendidikan,

Tahun 2012

60.4 22.6

13.06 1.38

0.53 1.66 0.2 0.09

Tingkat Pendidikan Penduduk

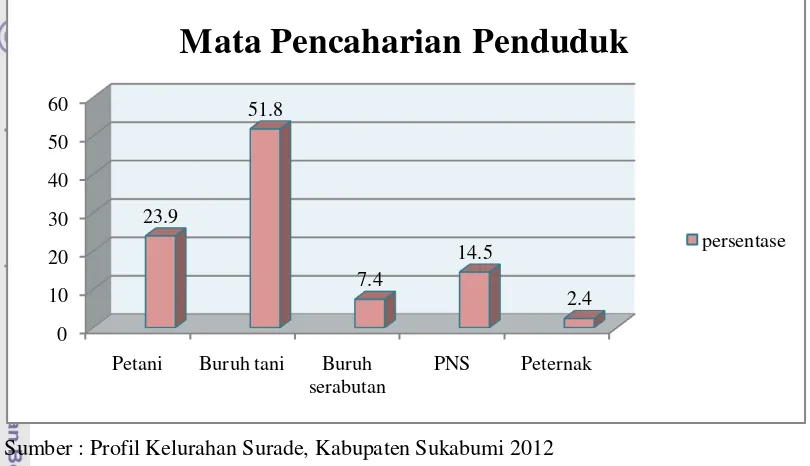

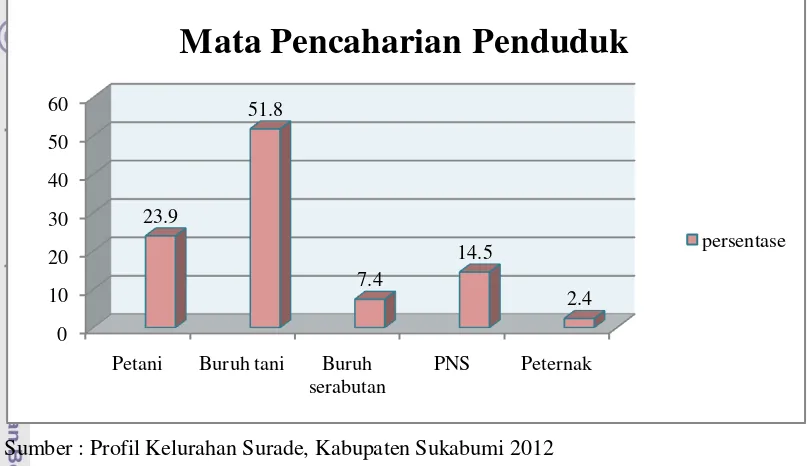

Penduduk Kelurahan Surade memiliki mata pencaharian yang terbagi ke

dalam beberapa bidang profesi. Terdapat 1.099 orang (51,8 persen) yang bekerja

sebagai buruh tani, 508 orang (23,9 persen) sebagai petani dan sisanya (24,3

persen) tersebar sebagai buruh serabutan, PNS, dan peternak. Untuk rinciannya

dapat dilihat pada Gambar 3.

[image:31.595.111.516.194.427.2]Sumber : Profil Kelurahan Surade, Kabupaten Sukabumi 2012

Gambar 3. Persentase Penduduk Kelurahan Surade menurut Mata Pencaharian,

Tahun 2012

Berdasarkan persentase pada Gambar 3 mata pencaharian penduduk

Kelurahan Surade mayoritas bekerja sebagai buruh tani dan petani. Hal ini

mengingat kondisi alam yang sangat sesuai untuk pertanian, maka hampir

sebagian besar penduduk Kelurahan Surade berprofesi dalam bidang pertanian.

4.2 Gambaran Umum Kampung Batusuhunan

Batusuhunan merupakan nama salah satu kampung yang terdapat di

Kelurahan Surade, Kabupaten Sukabumi. Nama Batusuhunan sudah ada sejak

jaman nenek moyang. Pemberian nama ini dikarenakan terdapat batu-batu yang

bersusun di tengah bendungan. Susunan batu ini berbentuk seperti rumah, oleh

karena itu para nenek moyang memberi nama Batusuhunan (batu yang bersusun)

untuk kampung ini. 0

10 20 30 40 50 60

Petani Buruh tani Buruh

serabutan

PNS Peternak

23.9

51.8

7.4

14.5

2.4

Mata Pencaharian Penduduk

Batusuhunan merupakan kawasan yang memiliki unsur Islam yang sangat

kuat. Masyarakat Kampung Batusuhunan yang 100 persen beragama Islam

mengatakan sering mendengar suara adzan dan suara orang sholat di dekat

bendungan. Hal ini dipercaya masyarakat sebagai pertanda bahwa di Kampung

Batusuhunan terdapat penunggu yang beragama Islam yang menjaga kampung

tersebut. Menurut informan kunci yang merupakan tokoh adat di Kampung

Batusuhunan, disana terdapat makam salah satu Wali Songo sehingga banyak

orang yang mengunjungi Kampung Batusuhunan untuk ziarah ke makam tersebut.

Berikut penuturan tokoh adat di Kampung Batusuhunan (HBY/70 tahun).

“… dari bendungan sering terdengar suara adzan dan suara orang yang sedang

sholat. Masyarakat setempat percaya bahwa Kampung Batusuhunan dilindungi oleh penunggu yang juga beragama Islam. Kami tidak keberatan dan tidak takut selama tidak ada yang diganggu. Di sini juga terdapat makam salah satu Wali Songo, oleh karena itu sejak dahulu memang sudah banyak orang yang datang ke Kampung Batusuhunan untuk berziarah …”

Kampung Batusuhunan terdapat di RW 08 Kelurahan Surade. Kampung ini

memiliki 107 jiwa penduduk yang terbagi ke dalam 33 KK dengan jumlah pria 54

jiwa (50,5 persen) dan wanita 53 jiwa (49,5 persen). Penduduk di Kampung

Batusuhunan 100 persen beragama Islam, oleh karena itu adanya konsep “Ekowisata Islami” sebagai konsep ekowisata di Curug Cigangsa sangat didukung oleh masyarakat Kampung Batusuhunan sebagai pengelola dan penanggung jawab

lokasi Curug Cigangsa tersebut. Konsep ini diharapkan dapat mencegah adanya

perubahan gaya hidup, kebudayaan dan orientasi masyarakat yang awalnya

berpedoman dengan ajaran Islam menjadi terpengaruh oleh beberapa budaya dari

luar yang tidak sesuai dengan prinsip masyarakat Kampung Batusuhunan.

4.3 Gambaran Umum Curug Cigangsa

4.3.1 Sejarah Ekowisata Islami Curug Cigangsa

Curug Cigangsa merupakan salah satu kekayaan alam yang terdapat di

Kampung Batusuhunan, Kelurahan Surade, Kabupaten Sukabumi. Curug Cigangsa terdiri dari dua tingkat dan diperkirakan terbentuk akibat gempa yang cukup kuat sehingga mengakibatkan longsor. Curug ini memiliki debit air yang

Curug Cigangsa memiliki dinding batu yang berwarna kehitaman sebagai

landasan air mengalir.

Pada awalnya Curug Cigangsa ini belum dijadikan lokasi ekowisata. Baru

pada tahun 2008 tercetus gagasan oleh pemerintah daerah untuk membuka

kawasan ini menjadi kawasan ekowisata. Hal ini tidak dapat langsung terlaksana

dikarenakan masyarakat setempat tidak setuju dengan dibukanya kawasan Curug

Cigangsa menjadi lokasi ekowisata. Masyarakat merasa apabila kawasan ini

dibuka menjadi kawasan ekowisata, maka akan banyak pengaruh dari luar yang

masuk ke lingkungan masyarakat setempat. Masyarakat juga tidak ingin apabila

kawasan Curug Cigangsa yang juga merupakan kawasan keramat menjadi rusak

akibat tingkah laku wisatawan yang tidak sesuai dengan peraturan dan kebiasaan

yang melekat pada diri masyarakat.

Pada tahun 2010, muncul kembali ide untuk membuka kawasan ini menjadi

kawasan ekowisata oleh PLP-BK (Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis

Komunitas). PLP-BK ialah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pusat dan

ditempatkan di enam kabupaten tiap provinsi. Tujuan utama pembentukan

PLP-BK ialah untuk menciptakan tatanan kehidupan dan hunian yang tertata secara

selaras, sehat, produktif, berjati diri, dan berkelanjutan. Fokus utama PLP-BK

adalah pada penguatan dan pengembangan sosial kapital melalui pengokohan

nilai-nilai universal dan kearifan lokal, penguatan pelayanan masyarakat di bidang ekonomi, lingkungan, sosial, serta membuka ruang kreativitas dan inovasi di

masyarakat untuk menciptakan sumberdaya pembangunan pemukiman. Ciri

utama PLP-BK ialah Community Based Management, yakni menangani persoalan pemukiman melalui perencanaan, pelaksanaan, serta pengelolaan hasil-hasil

pembangunan yang dipelihara dan dikelola oleh masyarakat setempat.

Tujuan dari PLP-BK membuka kawasan ini adalah untuk memajukan

masyarakat Kampung Batusuhunan. Setelah adanya pembicaraan yang cukup

memakan waktu lama, akhirnya masyarakat Kampung Batusuhunan setuju apabila

kawasan ini dibuka untuk umum dengan syarat jenis ekowisata yang ditawarkan adalah “Ekowisata Islami” sehingga segala tingkah laku wisatawan yang ada harus sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Masyarakat juga mengajukan syarat,

segala hal yang berhubungan dengan Curug Cigangsa harus dilakukan oleh

masyarakat Kampung Batusuhunan.

4.3.2 Ekowisata Islami Curug Cigangsa

Bentuk ekowisata yang ditawarkan di Curug Cigangsa merupakan bentuk

ekowisata yang sedikit lain dengan ekowisata kebanyakan. Konsep ekowisata yang ditawarkan ialah konsep “Ekowisata Islami”, sehingga segala peraturan yang terdapat di lokasi ekowisata telah disesuaikan dengan kaidah-kaidah Islam. Curug

Cigangsa sendiri memiliki pemandangan yang sangat indah dengan batu-batu

yang terbentuk alami.

Bantuan dana dari pemerintah pusat telah menjadikan jalan menuju lokasi

curug menjadi lebih mudah untuk dilewati. Jalanan yang curam kini sudah

dibangun menjadi anak-anak tangga sehingga para wisatawan tidak akan kesulitan

untuk menuju ke bawah curug. Di tengah perjalanan menuju curug juga telah

disediakan beberapa tempat untuk beristirahat, sehingga para wisatawan yang

merasa lelah dapat beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan.

Selain curug, di lokasi ini (bagian bawah curug) juga terdapat keunikan lain, yakni “Batu Masigit”. Batu Masigit merupakan batu-batu besar yang tersusun ke atas sehingga menyerupai masjid. Menurut kepercayaan masyarakat setempat,

Batu Masigit pada jaman dahulu digunakan oleh para Wali Songo sebagai tempat

untuk musyawarah. Hal ini yang menjadikan lokasi ini menjadi wilayah yang suci

sehingga apabila ada orang-orang yang menyimpang dari kaidah-kaidah Islam

akan mendapatkan teguran dari penunggu curug (mitos). Nuansa Islami akan

terasa ketika kita memasuki jalan masuk Kampung Batusuhunan. Sebuah gapura yang bertuliskan “Kawasan Ekowisata Islami Curug Cigangsa” akan menyambut kita. Penduduk Kampung Batusuhunan ialah penganut agama Islam, oleh karena

itu hampir seluruh penduduk wanita memakai jilbab/penutup kepala yang

menambah kesan Islami di kampung tersebut.

Konsep “Ekowisata Islami Curug Cigangsa” bukanlah jenis ekowisata yang menawarkan perjalanan religius, akan tetapi jenis ekowisata yang segala peraturan

dalam pengembangan dan pelaksanaanya berpedoman pada kaidah-kaidah Islam.

di lokasi tersebut berbeda dengan lokasi ekowisata di kebanyakan tempat yang

saat ini semakin terpengaruh oleh konsep pariwisata. Walaupun belum

sepenuhnya mengikuti kaidah Islam, akan tetapi segala norma yang dibuat sudah

berpedoman pada kaidah-kaidah Islam.

4.4 Kebijakan Pengembangan Kawasan menjadi Kawasan Ekowisata Pengembangan suatu kawasan menjadi kawasan yang baru, tentu saja

memerlukan suatu persiapan dan keterlibatan dari berbagai stakeholders. Curug Cigangsa yang pada awalnya merupakan kekayaan alam yang belum tersentuh

oleh tangan manusia dan hanya menjadi tempat wisata bagi masyarakat setempat

khususnya masyarakat Kampung Batusuhunan, kini mulai dibuka untuk

masyarakat luas dan dijadikan lokasi ekowisata.

Pengembangan Curug Cigangsa menjadi lokasi ekowisata pada awal

mulanya adalah suatu ide dari pemerintah yang dicetuskan melalui PLP-BK. Ide

ini pada awalnya tidak mendapatkan sambutan dari masyarakat setempat. Setelah

perundingan selama beberapa tahun, akhirnya masyarakat Kampung Batusuhunan

setuju dengan syarat pengembangan ekowisata di Curug Cigangsa menggunakan nama “Ekowisata Islami” yang kesemua peraturannya berdasarkan pada kaidah Islam dan dalam pengembangan juga pengelolaannya harus melibatkan

masyarakat lokal.

Pada tahun 2010, setelah adanya persetujuan untuk membuka kawasan ini

menjadi kawasan ekowisata, pemerintah Kelurahan Surade mulai mengajukan

proposal dana kepada pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi untuk melakukan

pembangunan infrastruktur di kawasan Curug Cigangsa yang sebelumnya masih

sangat alami. Bantuan awal yang diberikan oleh pemerintah kabupaten melalui

PLP-BK ialah berjumlah sekitar 300 juta Rupiah. Bantuan dana ini digunakan

oleh masyarakat untuk membangun infrastruktur penunjang kawasan wisata.

Sampai saat ini, bantuan dana tersebut sudah dialokasikan untuk

membangun jalan setapak dan tangga-tangga kecil yang dapat memudahkan

wisatawan untuk mengunjungi Curug Cigangsa. Masyarakat juga membuat tiga

buah tempat bersantai dan istirahat di tiga titik kawasan Curug Cigangsa. Selain

akhir, beserta beberapa tong sampah yang disimpan di sekitar Curug Cigangsa.

Bantuan dana tersebut juga digunakan untuk membuat dua buah toilet umum dan

bangunan loket untuk pembelian tiket.

Sesuai dengan syarat yang diajukan oleh masyarakat, maka segala

kegiatan dalam pembangunan dan pengelolaan kawasan ini dilakukan oleh

masyarakat setempat. Kegiatan tersebut berupa pembangunan infrastruktur,

pembagian kerja dalam bidang ekowisata, penegakan peraturan dan hal-hal

lainnya. Hal ini merupakan bentuk keterlibatan dan dukungan masyarakat

terhadap pengembangan kawasan ekowisata Curug Cigangsa. Meskipun pada

awalnya pengembangan kawasan ini menimbulkan beberapa perbedaan pendapat

antara pihak yang setuju dan tidak setuju, akan tetapi saat ini seluruh pihak yang

terlibat sama-sama mendukung pengembangan kawasan “Ekowisata Islami Curug Cigangsa”.

4.5 Karakteristik Responden

Karakteristik penduduk yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah

15 pria dan 15 wanita yang termasuk ke dalam salah satu dari tiga rentang usia

yang telah dibagi menurut Havighurst (1950) dalam Mugniesyah (2006), yaitu

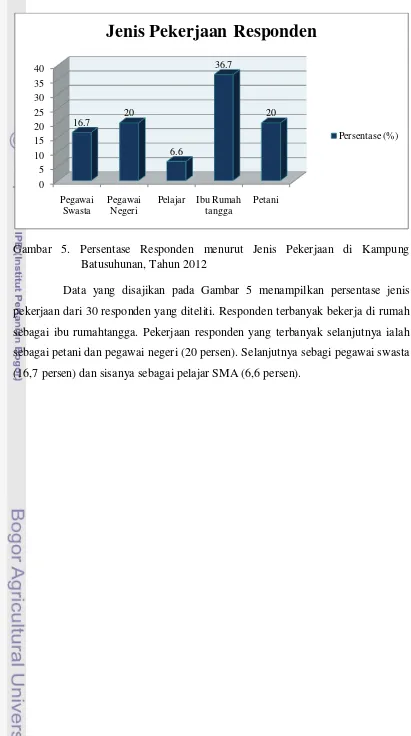

usia golongan muda: 18-30 tahun, usia golongan menengah : 31