KEBIJAKAN RESOLUSI KONFLIK USAHA TAMBANG

DI KAWASAN HUTAN: STUDI KASUS

DI KALIMANTAN TIMUR

SUBARUDI

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI DISERTASI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi berjudul Kebijakan Resolusi Konflik Usaha Tambang di Kawasan Hutan: Studi Kasus di Kalimantan Timur adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, September 2016

Subarudi

RINGKASAN

SUBARUDI. Kebijakan Resolusi Konflik Usaha Tambang di Kawasan Hutan: Studi Kasus di Kalimantan Timur. Dibimbing Oleh HARIADI KARTODIHARDJO, SUDARSONO SOEDOMO dan HADIYANTO SAPARDI.

Sistem pengelolaan SDA di Indonesia terdistribusikan dalam sektor-sektor

(situation) sehingga mempengaruhi penyusunan aturan main dalam pengelolan SDA yang ada, baik yang tertulis maupun tidak tertulis (structure). Aturan main tersebut mempengaruhi perilaku pengusaha dan penguasa (pemerintah) dalam pelaksanaan pengurusan SDA (behaviour) sehingga memunculkan persoalan konflik pemanfaatan SDA yang masih terus terjadi dan bermuara pada kerusakan SDA itu sendiri (performance). Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memformulasikan kebijakan yang tepat dalam mengungkap dan menyelesaikan kebijakan usaha tambang berkelanjutan di kawasan hutan. Untuk mencapai umum tujuan itu, maka dijabarkan tujuan-tujuan khusus sebagai berikut: (1) Menganalisis kinerja dan perilaku aktor dalam kebijakan pengurusan tambang di kawasan hutan; (2) Menganalisis kelembagaan kesejarahan dan situasi dalam kebijakan pengurusan tambang di kawasan hutan; (3) Memformulasikan penataan kelembagaan untuk meningkatkan kinerja kebijakan pengurusan tambang di kawasan hutan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kalimantan Timur dengan fokus lokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap informan, pengamatan terlibat dan review dokumen. Informan terdiri dari 10 orang di tingkat pusat, 15 orang di tingkat provinsi, 20 orang di tingkat kabupaten terdiri dari Kementerian Kehutanan dan unit pelaksana teknisnya di daerah, Tim Pinjam Pakai Kawasan Hutan, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), konsultan, masyarakat dan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Informan kunci ini ditentukan secara

snowball. Pada penelitian ini digunakan pendekatan kelembagaan dan SSBP

(situation, structure, behavior, performance) yang didukung dengan analisis isi (content analysis), analisis pemangku kepentingan (stakeholder analysis) dan analisis deskriptif kualitatif.

tambang dan kawasan hutan, namun konflik tersebut dapat diredam dengan keberadaan Inpres No.1/1976 sebagai salah satu solusi atas konflik pemanfaatan lahan.

Struktur kebijakan mempengaruhi perilaku aktor pemerintah yang masih melakukan ‘negosiasi’ dan melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam proses perizinan dan pelaksanaan kebijakan dengan pelaku usaha. Pelaku usaha

(agent) dengan kekuatan modal berupa rente ekonomi yang tinggi (US$ 20 per ton), SDM yang berkualitas, jejaring kekuasaan yang luas, dan teknologi informasi yang canggih telah mempengaruhi pemerintah (principal) dalam menyusun kebijakan publik yang diarahkan untuk keamanan dan keuntungan bagi kepentingan bisnisnya. Hal ini menunjukkan ada ketidakseimbangan kekuasaan dan ketimpangan informasi antara pelaku usaha dengan aparatur negara yang memunculkan kasus penyalahgunaan kekuasaan dan penyimpangan di lapangan. Contohnya pelaku usaha yang berorientasi hit and run dan rent seekers, tidak memiliki NPWP dan menunggak pembayaran royalti dan dana jaminan reklamasi masih tetap dapat beroperasi dengan aman.

Pada akhirnya perilaku aktor menghasilkan pelaksanaan usaha tambang di kawasan hutan yang ditandai dengan biaya transaksi yang tinggi dalam proses perizinan, kegiatan reklamasi yang tidak dilaksanakan, ketimpangan alokasi produk batubara untuk kebutuhan domestik dan ekspor batubara, manipulasi produksi dan ekspor batubara, dan ketidak konsistenan kebijakan pengurusan tambang di kawasan hutan. Dengan demikian, beberapa poin penting perbaikan kelembagaan sebagai opsi kebijakan usaha tambang di kawasan hutan adalah pengaturan atau pengendalian perilaku pelaku usaha tambang; penguatan nilai kebijakan dan birokrasi pemerintah; penyempurnaan aturan yang digunakan; pemenuhan keseimbangan informasi untuk menghindari asymmetric power and information; pengaturan kembali persoalan rente ekonomi; dan peningkatan koordinasi dan komunikasi.

SUMMARY

SUBARUDI. Policy on Conflict Resolution of Mining Business in Forest Areas: Study Case in East Kalimantan. Supervised by HARIADI KARTODIHARDJO, SUDARSONO SOEDOMO and HADIYANTO SAPARDI.

Natural resource management (NRM) system in Indonesia distributed into sectors (situation) so that they affected the formulation of regulation on the existing NRM, either written form or unwritter form (structure). These regulations influence the behavior of government and company actors based on their interests and ego sectoral orientation. General objective of the research is to formulate right policy in describing and resolution of policy on sustainable mining business in forest area, which are translated into specific objectives, namely: (1) to analyse performance and behavior of actors in the policy on mining business in forest area; (2) to analyse historical institution and situation in the policy on mining business in forest area; (3) to formulate institutional setting for improving the performance of policy on mining business in forest area.

The research was conduted in East Kalimantan Province (EKP) with the location focus at Kutai Kartanegara District and Samarinda City. Data collection was conducted through an in-depth interview, involved and field observations, and document review. Informants consisted of 10 persons at central level, 15 people at province level, and 20 people at district/city level. Resource persons were officers from the Ministry of forestry and its technical implementation units, persons involved in the team of leasehold forest area (TLFA), academicians, NGO, consultants, and mining business license holders. These key informants were determined through snowball approach. This research used institutional analysis and SSBP (situation, structure, behavior, and performance) approaches and supported by content analysis, stakeholders analysis, and descriptive qualitative analysis.

up the same territory to be completely allocated as mining zones, except the forbidden area for mining activity.

Policy structure influenced the behavior government actors who conduct ‘negosiation’ and collusion, corruption and nepotism in the license process and policy implementation with the business actors. Company actor (agent) with the strong capital such as high economic rent (US$ 20 per ton), qualified human resources, broad web of power, and sophisticated information technology has influenced the beauraucrat (principal) to formulate public policies in order to maintain and benefit their business interests. This indicated that there are assymmetric power and information between agent and principal that create abuse of power and misconduct in the field. For example, business actor with orientation of hit and run and rent seekers, without tax payment number (NPWP) and cancellation of royalty and reclamation guarantee fund, but they still operate safely.

At the end the behaviour of actors in mining business determine the performance of coal mining management that indicated by high transaction cost in licensing process, no post mining reclamation, unbalanced coal product allocation for domestic and export purposes, manipulation of coal production and export, and the presence of moral hazard, and unconsistant implemnetation of policy on mining in forest area. Therefore, several important points for institutional improvement as policy options in mining business in forest area are arranging or controlling of behavior of mining business actors; strengthening of government policy and beaurocracy; improvement of rule in use; the fulfillment of information balancing to prevent power and information asymmetry; rearrangment of mining economic rent; and improving coordination and communication.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

xi

Disertasi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor

pada

Program Studi Ilmu Pengelolaan Hutan

KEBIJAKAN RESOLUSI KONFLIK USAHA TAMBANG

DI KAWASAN HUTAN: STUDI KASUS

DI KALIMANTAN TIMUR

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Penguji pada Ujian Tertutup: Dr.Ir. Iman Santoso, MSc Dr. Ir. Iin Ichwandi, MSc.F.Trop

Judul Disertasi : Kebijakan Resolusi Konflik Usaha Tambang di Kawasan Hutan: Studi Kasus di Kalimantan Timur

Nama : Subarudi NIM : E161110051

Disetujui oleh Komisi Pembimbing

Prof Dr Ir Hariadi Kartodihardjo, MS K e t u a

Dr Ir Sudarsono Soedomo, MSMPPA Anggota

Dr Ir Hadiyanto Sapardi, MSc Anggota

Diketahui oleh

Ketua Program Studi Ilmu Pengelolaan Hutan

Prof Dr Ir Hardjanto, MS

Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr Ir Dahrul Syah, MSc.Agr

Tanggal Ujian Tertutup: 11 Juli 2016 Tanggal Sidang Promosi: 1 September 2016

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia dan ridho-Nya sehingga Disertasi dengan judul ”Kebijakan Resolusi Konflik Usaha Tambang di Kawasan Hutan: Studi Kasus di Kalimantan Timur” ini dapat diselesaikan. Disertasi ini diajukan dalam rangka memenuhi persyaratan, sebagai syarat memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Ilmu Pengelolaan Hutan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

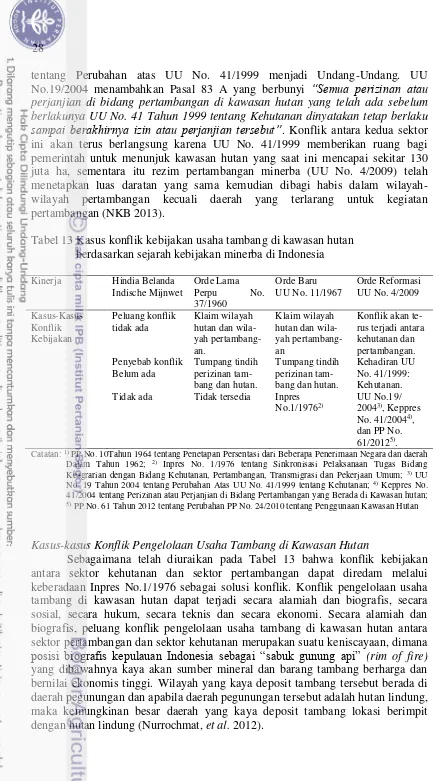

Disertasi ini disusun dalam 5 (lima) bab, yaitu Bab I berisikan pendahuluan, perumusan masalah dan tujuan penelitian serta pendekatan yang digunakan, Bab II menganalisis persoalan kinerja usaha tambang di kawasan hutan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, Bab III mengalisis perilaku aktor di dalam ruang interaksi perizinan tambang di kawasan hutan, Bab IV membahas kelembagaan dari sisi kesejarahan institusi pengurusan tambang di kawasan hutan sejak era kolonial, orde lama, orde baru, dan orde reformasi, dan Bab V mensintesa persoalan yang muncul dari lima bab terdahulu melalui pendekatan penataan kelembagaan usaha tambang di kawasan hutan.

Dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof Dr Ir Hariadi Kartodiharjo, MS selaku ketua komisi pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan pengetahuan kelembagaan untuk memahami kerangka berpikir pendekatan kelembagaan khususnya kelembagaan kesejarahan dan pilihan rasional, dan membantu mendapatkan data-data penting terkait dengan kinerja tambang di kawasan hutan hingga tersusunnya disertasi ini.

2. Dr Ir Sudarsono Soedomo, MS, MPPA anggota komisi pembimbing yang selalu memberikan pandangan kritis atas suatu kebijakan publik dan ekonomi usaha tambang, bagaimana memahami konteks dan fakta, menuliskan fakta dengan baik agar penulis berpijak pada tatanan dan norma yang benar dalam memahami fenomena di lapangan dan mengkaitkannya dengan konsep hingga tersusunnya disertasi ini.

3. Dr Ir Hadiyanto Supardi, MSc anggota komisi pembimbing, juga sebagai praktisi pertambangan, yang selalu bersedia mendiskusikan dan mencermati secara seksama berkaitan dengan hal teknis dan administrasi usaha tambang dan memberikan motivasi dalam percepatan penulisan sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.

4. Dr. Ir. Iman Santoso, M.Sc, Dr. Ir. Iin Ichwandi, MSc.F.Trop dan Dr. Ir. Muhdin, MSc.F.Trop selaku penguji luar komisi pada Ujian Tertutup dan Dr. Ir. Iman Santoso, M.Sc dan Dr. Ir. Yulius Hero, MSc.F.Trop, dan Dr. Ir. Muhdin, MSi pada Sidang Promosi yang memberikan pandangan lain berkaitan dengan kejelasan alur pikir penelitian untuk masing-masing bab dan menambah khazanah kebaruan dari penelitian ini;

6. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta jajarannya atas kesempatan dan izin yang diberikan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan Strata 3 di Sekolah Pascasarjana IPB.

7. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta jajarannya yang memberikan beasiswa dalam menempuh pendidikan dan penelitian di Sekoah Pascasarjana IPB.

8. Teman-teman IPH angkatan 2009-2014 atas waktu untuk berdiskusi dan bertukar pendapat, khususnya angkatan 2011 atas dukungan dan motivasi, kebersamaan, kekompakan dan kekeluargaannya selama ini;

9. Istri dan anakku serta keluarga besar tercinta saya yang memberikan semangat dan dukungan moral secara terus menerus dalam penyelesaian pendidikan di Sekolah Pascasarjana IPB.

10.Sahabat karibku, Ari Wibowo, yang selalu memberikan motivasi, semangat dan dukungan moral untuk segera menyelesaikan pendidikan di Sekolah Pascasarjana IPB.

11.Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu dalam rangka penyediaan dan kelengkapan data, wawancara, informasi pendukung dan literatur lainnya selama penelitian dan penulisan disertasi;

Semua dukungan yang telah diberikan kepada kami adalah bagian penting dari penyelesaian disertasi ini. Semoga Allah SWT akan membalas jasa dan budi baik kita semua. Aamiin YRA.

Bogor, September 2016

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN

ISTILAH DAN SINGKATAN

iii v vi vii

1 PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 3

Kerangka Pemikiran 4

Tujuan Penelitian 7

Manfaat Penelitian 8

Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 8

Kebaruan (Novelty) 8

Metode Penelitian 10

2 KINERJA USAHA TAMBANG DI KAWASAN HUTAN 21

Pendahuluan 21

Metode Penelitian 21

Hasil dan Pembahasan Simpulan

23 38 3 PERILAKU AKTOR DALAM PELAKSANAAN

KEBIJAKAN PERIZINAN TAMBANG DI KAWASAN

HUTAN 40

Pendahuluan 40

Metode Penelitian 41

Hasil dan Pembahasan 45

Simpulan 71

4 KEBIJAKAN PENGURUSAN TAMBANG DALAM KAWASAN HUTAN: PENDEKATAN HISTORICAL

INSTITUTION 73

Pendahuluan 73

Metode Penelitian 74

Hasil dan Pembahasan 75

Simpulan 89

5 PENATAAN KELEMBAGAAN USAHA TAMBANG

DI KAWASAN HUTAN 91

Pendahuluan 91

Metode Penelitian 92

Hasil dan Pembahasan 92

Simpulan 110

6 PEMBAHASAN UMUM 111

Kesimpulan Saran

116 118

DAFTAR PUSTAKA 119

LAMPIRAN 129

DAFTAR TABEL

1 Jenis usaha tambang batubara dan non batubara di Pulau Kalimantan 10

2 Waktu dan lokasi penelitian 11

3 Kerangka Pendekatan dan Analisis Data Penelitian 13 4 Penggunanan metode SSBP untuk tiga kegiatan riset kebijakan 16 5 Ukuran kuantitatif terhadap kepentingan dan pengaruh para pihak 18 6 Jenis penerimaan negara dari sektor pertambangan batubara 22 7 Negara importer terbesar produk batubara Indonesia (2010-2014) 23 8 Rente ekonomi usaha batubara CV AW Tahun (2008-2010) dan 2013 24 9 Produksi dan ekspor batubara nasional 5 tahun terakhir (2006-2010) 25

10 Target dan realisasi PNBP-PKH 2009-2013 25

11 Karakterik usaha tambang batubara di Kota Samarinda 26 12 Pengaruh pajak ekspor, peningkatan royalti, PNBP kehutanan dan

PBB, biaya transaksi perizinan atas tingkat keuntungan PT CEM 26 13 Kasus konflik kebijakan usaha tambang di kawasan hutan

berdasarkan sejarah minerba di Indonesia 28

14 Jumlah IUP tahap eksplorasi dan eksploitasi di Provinsi Kalimantan

Timur Tahun 2012 30

15 IPPKH-SE, PP-PKH dan IPPKH sampai Oktober 2013 31 16 Perkembangan persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan untuk

tambang dan non tambang di Kalimantan Timur tahun 2008-2012 32 17 Kinerja di bidang usaha tambang di kawasan hutan berdasarkan

sejarah minerba di Indonesia 33

18 Jenis usaha tambang batubara dan non batubara berstatus CnC di

Pulau 34

19 Kasus pidana korupsi kehutanan di Provinsi Kalimantan Timur 35 20 Perkembangan monitoring pelaksanaan reklamasi 36 21 Daftar kejadian dan nama korban meninggal karena tenggelam di

lubang bekas tambang 37

22 Tujuan, variabel, metode pengumpulan data, analisis dan sumber

data 44

23 Produksi dan ekspor batubara Kalimantan Timur tahun 2004-2013 47 24 Perkembangan harga batubara internasional dan HBA (2009-2015) 48 25 Perhitungan PNBP untuk tambang terbuka di hutan produksi 49 26 Penentuan peringkat faktor penyebab konfik kebijakan tambang di

tingkat pusat 53

27 Tipologi konflik kebijakan usaha tambang di kawasan hutan di

Kaltim 57

28 Perubahan materi PNBP pada PP No. 2/2008 dan PP No. 33/2014 78 29 Perkembangan peraturan perundangan usaha tambang di kawasan

hutan periode 1999-sekarang 81

30 Tipe hak dan strata pemegang hak kepemilikan tambang batubara di

kawasan hutan 83

32 Hasil analisis isi tiga peraturan perundangan tambang di kawasan

hutan 84

33 Poin penting penataan kelembagaan sebagai opsi kebijakan pengurusan tambang di kawasan hutan

DAFTAR GAMBAR

1 Kerangka pemikiran kebijakan usaha tambang berkelanjutan di kawasan hutan

7 2 Diagram kepentingan dan pengaruh para pihak (Reed, et al.

2009)

19

3 Perkembangan produksi dan ekspor 24

4 Alur pikir proses perizinan tambang batubara di kawasan hutan 42 5 Grafik hubungan antara jumlah ekspor illegal dan harga batubara 48 6 Matriks kepentingan-pengaruh untuk pengurusan IPPKH 60 7 Kerangka pikir yang digunakan dalam kebijakan pengurusan

DAFTAR LAMPIRAN

1 Perhitungan PNBP untuk PT CEM di hutan produksi 129 2 Tingkat kepentingan TP2KH atas penyelenggaraan IPPKH 131 3 Analisis isi terhadap empat UU dalam pembangunan ekonomi

di era orde lama 132

4 Analisis isi terhadap empat UU dalam pembangunan ekonomi

di era orde baru 135

5 Perbedaan substansi UU No. 11/1967 dan UU No. 4/2009 139 6 Perkembangan peraturan perundangan usaha tambang di

kawasan hutan periode 1999-sekarang 142

ISTILAH DAN SINGKATAN

APL : Areal Penggunaan Lain

BPKH : Balai Pemantapan Kawasan Hutan

BP2HP : Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi BPDAS : Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

BPDAS PS : Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial BPN : Badan Pertanahan Nasional

CnC : Clear and Clean

COI : Conflict of Interest

DitjenPlan : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

Ditjen PHKA : Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Dishut : Dinas Kehutanan

DPPTKH : Direktorat Pengukuhan Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan

DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DR : Dana Reboisasi

ESDM : Energi dan Sumber Daya Mineral HGB : Hak Guna Bangunan

HGU : Hak Guna Usaha HK : Hutan Konservasi HL : Hutan Lindung

HPK : Hutan Produksi yang dapat dikonversi HPT : Hutan Produksi Terbatas

IPK : Izin Pemanfaatan Kayu IPHH : Izin Pemungutan Hasil Hutan IPPKH : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

IPPKH-SE : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Survey dan Eksplorasi IPPKH-PP : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Persetujuan Prinsip Inpres : Instruksi Presiden

ISO : International Standard Organisation

IUP : Izin Usaha Pertambangan

IUPHHK-HT : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman IUPHHK-HA : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam

IUPHHK-RE : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Kemendag : Kementerian Perdagangan

Kemendagri : Kementerian Dalam Negeri

KemenESDM: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenhut : Kementerian Kehutanan

Keppres : Keputusan Presiden

KKN : Korupsi Kolusi dan Nepotisme KPH : Kesatuan Pengelolaan Hutan KPK : Komisi Pemberantasan Korupsi KSDA : Konservasi Sumber Daya Alam LH : Lingkungan Hidup

NPWP : Nomor Pokok Wajib Pajak NT : Nilai Tegakan

PPKH : Pinjam Pakai Kawasan Hutan Perda : Peraturan Daerah

Perpu : Peraturan Pengganti Undang-Undang PT : Panitia Tata Batas

P3D : Personel, Sarana dan Prasarana, Pembiayaan dan Dokumen PKP2B : Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PNBP : Pendapatan Negara Bukan Pajak

PP : Peraturan Pemerintah PSDH : Provisi Sumber Daya Hutan RHL : Rehabilitasi Hutan dan Lahan

RTRWP : Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi RKTN : Rencana Kehutanan Tingkat Nasional

RPPH : Rencana Pengukuhan dan Penatagunaan Hutan SDA : Sumber Daya Alam

SDH : Sumber Daya Hutan SDM : Sumber Daya Manusia

SPHL : Sistem Pengelolaan Hutan Lestari SK : Surat Keputusan

SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah SOP : Standar Operasional dan Prosedur TGHK : Tata Guna Hutan Kesepakatan TP2KH : Tim Pinjam Pakai Kawasan Hutan Tahura : Taman Hutan Raya

UPT : Unit Pelaksana Teknis

UU : Undang-Undang

UUD : Undang-Undang Dasar

1

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sumber hukum pengurusan Sumber Daya Alam (SDA) terdapat dalam Pasal 33 Ayat 2 UUD 1945 dan Perubahannya yang menyebutkan: “Bumi dan air

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pengaturan lebih lanjut dari pengelolaan dan pemanfaatan SDA diatur melalui peraturan dalam bentuk undang-undang (UU). UU tersebut meliputi: (i) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (ii) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, (iii) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan1, (iv) UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air2, (v) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, (vi) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, (vii) UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, (viii) UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, dan (ix) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Keberadaan UU di atas menunjukkan bahwa sistem pengelolaan SDA di Indonesia terdistribusikan dalam sektor-sektor sehingga mempengaruhi penyusunan aturan main dalam pengelolan SDA yang ada. Kerraf (2010) menyatakan bahwa pemerintahan orde baru berorientasi untuk menarik investasi untuk pembangunan ekonomi sehingga mengabaikan persoalan lingkungan dan sosial. Pengabaian salah satu dari tiga pilar pembangunan berkelanjutan akan berdampak kepada ketidakmerataan hasil pelaksanaan pembangunan tersebut.

Di sektor pertambangan, ada 4 (empat) faktor penyebab kebijakan usaha pertambangan yang tidak berkelanjutan di kawasan hutan, yaitu: (1) ketimpangan antara dampak lingkungan dan kontribusi ekonomi (Direktorat SDMP 2003), (2) penetapan royalti yang kurang tepat, (3) kurang konsistennya kebijakan kehutanan (Arizona 2013), dan (4) lemahnya penegakan hukum lingkungan (Jatam 2006).

Selama ini pertambangan dipersepsikan sebagai sektor tidak ramah lingkungan. Direktorat SDMP (2003) menyatakan bahwa kegiatan pertambangan dianggap paling merusak dibandingkan kegiatan eksploitasi SDA lainnya. Pertambangan dapat mengubah bentuk bentang alam, merusak dan menghilangkan vegetasi, menghasilkan limbah tailing, menguras air tanah dan air permukaan. Reklamasi lahan-lahan bekas pertambangan yang tidak dilaksanakan akan membentuk lubang raksasa dan hamparan tanah gersang bersifat asam. Namun demikian, sektor pertambangan menyumbang 11,2% dari nilai ekspor Indonesia dan memberikan kontribusi sekitar 2,8% terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) serta menyerap tenaga kerja sebanyak 37.787 orang.

1UU No. 41/1999 telah direvisi menjadi UU No. 19/2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 41/1999 tentang Kehutanan; namun demikian mengingat perubahan tersebut tidak terlalu signifikan, maka khalayak masih merujuk UU No. 41/1999 sebagai UU Kehutanan.

2 UU No.7/2004 ini dibatalkan secara keseluruhan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui

2

Penetapan royalti oleh pemerintah dinilai kurang tepat dan terlalu rendah sehingga menguntungkan pelaku usaha tambang. Menurut Tjandra (2013) sistem royalti yang dipungut dari pengusaha tambang saat ini dirasakan terlalu rendah bagi pemerintah. Sebagai contoh PT Freeport hanya memberikan royati tak lebih dari 1% kepada pemerintah atas penjualan emasnya. Padahal sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral seharusnya pemerintah bisa memperoleh paling sedikit 4% dari royalti tambang emas (Tjandra 2013). Hasil pengecekan terhadap PP No.45/2003 dan PP No. 9/2012 sebagai pengganti PP No.45/2003 menyebutkan bahwa royalti untuk emas ditetapkan 3,75% dari harga jual emas per kg. Royalti emas PT Freeport 1% masih lebih rendah dibandingkan dengan royalti emas di Ghana, yaitu 3%-6% sesuai dengan Ghana Mining Act 2006 (Gajigo et.al 2012).

Kebijakan kehutanan yang kurang konsisten ditunjukkan oleh banyaknya proses yudicial review atas keberadaan Undang-Undang (UU) No. 41/1999 tentang Kehutanan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Arizona (2013) di antara UU di bidang tanah dan SDA lainnya, UU Kehutanan paling sering diuji ke MK, yakni sebanyak 7 (tujuh) kali dengan hasil keputusannya adalah 3 (tiga) kali dikabulkan, 2 (dua) kali ditolak dan 2 (dua) kali tidak diterima. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak persoalan konstitusional dalam UU Kehutanan dikarenakan pada waktu penyusunannya tahun 1999 dilakukan sebelum waktu pelaksanaan empat kali amandemen UUD 1945 (1999-2002). Selain persoalan kompatibilitas dengan upaya amandemen UUD 1945, UU No.41/1999 memiliki kelemahan dari segi substansi, yaitu: (i) penunjukkan dan penetapan kawasan hutan berdasarkan Putusan MK No. 45/2011; (ii) penetapan hutan adat berdasarkan Putusan MK No.35/2012; dan (iii) pemanfaatan hasil hutan untuk masyarakat lokal (adat) berdasarkan Putusan MK No. 95/2014.

Penegakan hukum yang lemah dalam pengurusan tambang di kawasan hutan ditandai dengan banyaknya pemilik tambang yang membiarkan lahan bekas tambang tanpa direklamasi dan banyaknya izin-izin usaha tambang yang masih beroperasi di kawasan hutan lindung dan hutan konservasi tanpa ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum setempat (Jatam 2006). Maimunah (2014b) melaporkan bahwa lubang-lubang bekas tambang yang tidak direklamasi di Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2011-2014 telah merenggut 12 (dua belas) nyawa anak-anak karena tenggelam dalam lubang tersebut. Namun proses hukum atas kasus tersebut berjalan lambat.

3 Perumusan Masalah

Ketiga aspek ekonomi, sosial dan ekologi dari usaha tambang seharusnya dikelola secara seimbang sehingga keberlanjutan usaha tambang tersebut dapat terjamin. Masalah-masalah yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan kebijakan usaha tambang meliputi masalah ekonomi berupa penetapan royalti yang rendah, masalah sosial yang diindikasikan oleh terjadinya konflik sosial dan masalah lingkungan berupa kegiatan reklamasi belum dilaksanakan sepenuhnya dan perubahan bentang alam.

Masalah ekonomi usaha tambang dapat dilihat dari penerimaan negara dalam bentuk royalti yang rendah. Tjandra (2013) menyatakan bahwa bagi hasil royalti yang diterima pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dari sektor pertambangan relatif rendah, sehingga praktik kemanfaatan ekonomi dari hadirnya aktivitas pertambangan di berbagai daerah patut dipertanyakan.

Masalah sosial dapat diukur dari jumlah konflik sosial yang terjadi di areal konsesi pertambangan. Konsorsium Pembaharuan Agraria (2013) melaporkan bahwa jumlah kasus konflik di bidang pertambangan (38 kasus) lebih banyak dari kasus konflik di bidang kehutanan (31 kasus).

Masalah lingkungan terkait dengan kegiatan penambangan yang berlebihan dan tidak dilakukannya kegiatan reklamasi telah dilaporkan oleh Kusmiadi (2008), sehingga akan mengancam kelestarian lingkungan. Pengaruh usaha pertambangan terhadap lingkungan perlu diperhatikan secara seksama karena dampak tersebut terus berlangsung walaupun usaha tambang tersebut sudah ditutup (Soedomo 2013). Disamping itu, realisasi kegiatan reklamasi hanya mencapai sekitar 39% dari areal yang telah dibuka tersebut (Tropis 2013). Aspek fisik lingkungan telah dikaji oleh Hasiman (2012) yang menegaskan bahwa kegiatan pertambangan menyebabkan penggundulan hutan, pencemaran sungai dan air tanah, mendangkalkan sungai sebagai penampungan air.

Data dan fakta di atas menegaskan bahwa salah satu akar masalah dari hambatan dalam menyeimbangkan ketiga faktor ekonomi, sosial dan lingkungan dari usaha tambang adalah kelembagaan usaha tambang berkelanjutan di kawasan hutan. Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih adalah Kalimantan Timur, dimana Pemerintah Kota Samarinda begitu mudahnya mengeluarkan IUP di wilayah perkotaannya, sementara Kota Balikpapan menolak secara tegas keberadaan usaha tambang di wilayahnya. Pendekatan ilmu kelembagaan (institusi) digunakan untuk menguatkan kebijakan usaha tambang berkelanjutan di kawasan hutan. Dengan demikian, ada 3 (tiga) pertanyaan penting penelitian yang diharapkan dapat mengungkap persoalan usaha tambang berkeberlanjutan tersebut yaitu: 1. Dampak apa yang ditimbulkan dari pengaruh situasi kelembagaan (situation)

terhadap keberadaan kelembagaan kesejarahan (structure) usaha tambang di kawasan hutan yang berkelanjutan?

2. Bagaimana pengaruh kelembagaan (structure) terhadap perilaku aktor

(behavior) dan dampaknya terhadap kinerja (performance) kebijakan usaha tambang berkelanjutan di kawasan hutan?

4

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berawal dari data dan fakta bahwa usaha pertambangan lebih mengutamakan aspek ekonomi daripada aspek sosial dan lingkungan, padahal kebijakan untuk mengurusi tambang di kawasan hutan telah diterbitkan. Selain itu, beberapa temuan yang menjelaskan bahwa kebijakan usaha tambang berkelanjutan di kawasan hutan ditentukan oleh: (1) ketimpangan antara dampak lingkungan dan kontribusi ekonomi (Direktorat SDMP 2003), (2) penetapan royalti terlalu rendah, (3) kurang konsistennya kebijakan kehutanan (Arizona 2013), dan (4) lemahnya penegakan hukum lingkungan (Jatam 2006). Dengan begitu, diperlukan penyelesaian kebijakan usaha tambang berkelanjutan di kawasan hutan berdasarkan analisis terhadap akar masalah yang tepat. Untuk menemukan akar masalah tersebut, penelitian ini akan menggunakan teori kelembagaan yang dikembangkan oleh Peters (2000) terkait aliran pemikiran mengenai kelembagaan dan Schmid (1987) berkaitan dengan pendekatan ekonomi kelembagaan melalui metode situasi (situation), struktur (structure), perilaku

(behavior) dan dampak atau kinerja (performance) yang selanjutnya disebut metode SSBP. Dalam penelitian ini pendekatan kelembagaan dan SSBP diadopsi untuk memahami dan menganalisis fenomena kebijakan usaha tambang berkelanjutan di kawasan hutan.

Pengertian kelembagaan dalam penelitian ini mengacu kepada beberapa definisi yang umum digunakan selama ini. North (1991) mendefinisikan kelembagaan sebagai upaya pengaturan terhadap apa yang dilarang dan diperbolehkan untuk dikerjakan atau suatu instrumen yang mengatur hubungan timbal balik antar individu. Sedangkan Schmid (1987) mengartikan kelembagaan sebagai seperangkat ketentuan yang mengatur masyarakat, dimana mereka telah menetapkan kesempatan yang tersedia, merumuskan bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh pihak tertentu terhadap pihak lainnya, dan memberikan hak istimewa dan tanggung jawab yang mengikuti hak tersebut. Pengertian kelembagaan lainnya diberikan oleh Pakpahan (1990) bahwa kelembagaan adalah suatu sistem yang kompleks, rumit, abstrak yang mencakup ideologi, hukum, adat istiadat, kebiasaan yang tidak terlepas dari lingkungan. Kartodihardjo (2006) mendefinisikan kelembagaan sebagai perangkat lunak, aturan main, keteladanan, rasa percaya, dan konsistensi kebijakan yang diterapkan di dalamnya. Dalam hal ini kelembagaan melihat hukum atau peraturan perundang-undangan dari sisi kemanfaatan dan rasa keadilan yang ditumbuhkannya dan bukan hanya dari sisi legalitasnya semata. Secara khusus, penelitian ini menggunakan pengertian kelembagaan yang mengacu kepada definisi kelembagaan yang dikemukakan oleh Pakpahan dan Kartodihardjo.

5 mementingkan dirinya sendiri. Standar perilaku normatif tersebut kemudian dijadikan pedoman oleh institusi dan diberlakukan sebagai landasan nilai-nilai sosial bagi anggota-anggotanya. Pendekatan kelembagaan pilihan rasional ini berseberangan dengan kelembagaan normatif karena menggunakan logika tentang konsekuensi (logic of consequentility) dimana individu-individu sebagai anggota dari suatu institusi mempunyai perilaku, nilai dan sikap yang didasarkan atas rasionalitas tertentu dan telah disadari konsekuensi atas tindakan yang diambilnya. Dalam hal ini institusi hanya mengatur dan menetapkan insentif bagi para anggotanya dan perilaku anggotanya tersebut ditentukan atau dikendalikan oleh struktur insentif tersebut. Pendekatan kelembagaan kesejarahan menekankan bahwa kebijakan dan peraturan dalam suatu institusi yang telah dirancang dianggap selalu memberi pengaruh secara tetap bagi anggota-anggotanya dalam jangka waktu yang panjang. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa terdapat jejak ketergantungan (path dependency) antar waktu, dimana institusi saat ini akan tetap memberi pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang ditetapkan di masa datang. Pendekatan kelembagaan empirik lebih difokuskan kepada analisis terhadap bukti-bukti yang ada (empirik) dengan pelaksanaan kebijakan suatu institusi. Dalam hal ini dapat dianalisis apakah institusi yang baru dibentuk atau pengganti dari institusi yang lama masih menerapkan kebijakan-kebijakan yang sama (lama) atau telah menggantinya dengan kebijakan yang baru.

Persoalan pendekatan kelembagaan mana yang dipilih dalam analisis kelembagaan, Kartodihardjo (2006) menegaskan bahwa pendekatan kelembagaan mana yang dipilih sangat tergantung pada asumsi-asumsi yang digunakan dan kesesuaiannya dengan situasi dan kondisi lapangan yang dihadapi. Dalam penelitian ini pendekatan kelembagaan yang dipilih adalah kelembagaan kesejarahan dengan alasan: (i) kelembagaan kesejarahan dapat menjelaskan jejak ketergantungan secara runtun antara kebijakan masa lalu dan masa kini dalam pengurusan tambang di kawasan hutan, (ii) kelembagaan kesejarahan dapat memberikan pelajaran yang berharga yang telah diambil di masa untuk dapat diterapkan pada masa yang akan datang, (iv) kesesuaian dengan konteks dan ruang lingkup penelitian terhadap akar masalah kebijakan usaha tambang berkelanjutan di kawasan hutan dengan pendekatan kelembagaan, dan (v) kesesuaian dengan kondisi serta situasi lapangan yang banyak ditemukan kasus-kasus penyimpangan dan pelanggaran terhadap aturan main pengurusan tambang di kawasan hutan.

6

yang buruk atau mendapatkan kinerja lebih baik yang diharapkan. Perubahan kelembagaan dapat dilakukan dengan dua proses, yaitu proses pelembagaan atau perubahan secara internal atau proses institusionalisasi dan perubahan norma atau nilai atau struktur yang menjadi karakteristik kelembagaan tersebut (Kartodihardjo 2006).

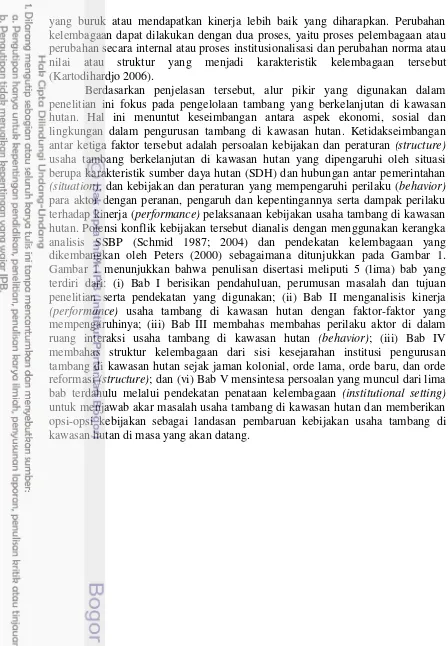

Berdasarkan penjelasan tersebut, alur pikir yang digunakan dalam penelitian ini fokus pada pengelolaan tambang yang berkelanjutan di kawasan hutan. Hal ini menuntut keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dalam pengurusan tambang di kawasan hutan. Ketidakseimbangan antar ketiga faktor tersebut adalah persoalan kebijakan dan peraturan (structure)

usaha tambang berkelanjutan di kawasan hutan yang dipengaruhi oleh situasi berupa karakteristik sumber daya hutan (SDH) dan hubungan antar pemerintahan

(situation), dan kebijakan dan peraturan yang mempengaruhi perilaku (behavior)

para aktor dengan peranan, pengaruh dan kepentingannya serta dampak perilaku terhadap kinerja (performance) pelaksanaan kebijakan usaha tambang di kawasan hutan. Potensi konflik kebijakan tersebut dianalis dengan menggunakan kerangka analisis SSBP (Schmid 1987; 2004) dan pendekatan kelembagaan yang dikembangkan oleh Peters (2000) sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1. Gambar 1 menunjukkan bahwa penulisan disertasi meliputi 5 (lima) bab yang terdiri dari: (i) Bab I berisikan pendahuluan, perumusan masalah dan tujuan penelitian serta pendekatan yang digunakan; (ii) Bab II menganalisis kinerja

(performance) usaha tambang di kawasan hutan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya; (iii) Bab III membahas membahas perilaku aktor di dalam ruang interaksi usaha tambang di kawasan hutan (behavior); (iii) Bab IV membahas struktur kelembagaan dari sisi kesejarahan institusi pengurusan tambang di kawasan hutan sejak jaman kolonial, orde lama, orde baru, dan orde reformasi (structure); dan (vi) Bab V mensintesa persoalan yang muncul dari lima bab terdahulu melalui pendekatan penataan kelembagaan (institutional setting)

7

Keterangan: Berpengaruh langsung Berpengaruh tidak langsung

Gambar 1 Kerangka pemikiran kebijakan usaha tambang berkelanjutan di kawasan hutan

Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memformulasikan kebijakan yang tepat dalam mengungkap dan menyelesaikan kebijakan usaha tambang berkelanjutan di kawasan hutan. Untuk mencapai umum tujuan itu, maka dijabarkan tujuan-tujuan khusus sebagai berikut:

1. Menganalisis kinerja dan perilaku aktor dalam kebijakan pengurusan tambang di kawasan hutan;

2. Menganalisis kelembagaan kesejarahan dan situasi dalam kebijakan pengurusan tambang di kawasan hutan;

3. Memformulasikan penataan kelembagaan untuk meningkatkan kinerja kebijakan pengurusan tambang di kawasan hutan.

Perilaku: Peranan Aktor dalam Usaha Pertambangan

2 Situasi:

Karakteristik SDH Informasi potensi dan sebaran Pola interaksi, komunikasi dan

koordinasi

Struktur: Kelembagaan Sejarah Tambang

di KH

Kinerja: Usaha Tambang di Kawasan Hutan Penataan

Kelembagaan: Peningkatan Kinerja Usaha Tambang di KH

1 3

8

Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat secara:

1. Keilmuan: memahami proses perumusan kebijakan dan pengaruh kebijakan tersebut. Lebih detail, penelitian ini diharapkan memperkaya proses pendekatan pendalaman situasi, struktur, perilaku dan kinerja pengurusan usaha tambang di kawasan hutan

2. Praktis: memberikan gambaran tentang kelembagaan usaha tambang di kawasan hutan; mengidentifikasi para pihak/aktor kunci dalam pelaksanaan usaha tambang di kawasan hutan; menganalisis kebijakan ekonomi, sosial dan lingkungan usaha tambang di kawasan hutan.

3. Menyediakan informasi dan referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai perumusan kebijakan yang tepat untuk usaha pertambangan di kawasan hutan dengan pendekatan kelembagaan.

Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Ruang lingkup dan keterbatasan penelitian ini adalah:

1. Ruang lingkup usaha tambang dalam penelitian ini adalah usaha tambang batubara (coal mining).

2. Fokus penelitian ini adalah masalah kebijakan usaha tambang berkelanjutan yang lebih menyeimbangkan antara faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor lingkungan.

3. Skala usaha tambang batubara dalam penelitian ini adalah izin usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi (IUP lintas kabupaten/kota) dan pemerintah kabupaten/kota, sehingga skala Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tidak dibahas.

4. Keterbatasan penelitian ini adalah penggunaan pendekatan studi kasus sehingga tidak dapat digeneralisasi dengan pokok bahasan yang lebih luas atau tingkat analisis yang lebih tinggi. Namun demikian generalisasi analisis dan sintesis masih dapat dilaksanakan. Proses analisis yang mirip dapat diterapkan untuk kasus-kasus lain dengan komoditas tambang yang berbeda.

Kebaruan (Novelty)

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan konsep pendekatan kelembagaan (Peters 2000) dan SSBP (Schmid 1987) untuk mengkaji kelembagaan usaha tambang berkelanjutan di kawasan hutan mencakup situasi, kebijakan usaha tambang di kawasan hutan, perilaku aktor dalam pengurusan usaha tambang, dan kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan usaha tambang di kawasan hutan. Penelitian lain di bidang kebijakan energi dan sumber daya mineral telah dilakukan Yunianto et al. (2004) yang melakukan penelitian sinkronisasi kebijakan pengelolaan dampak lingkungan usaha tambang dengan program pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan metoda pemetaan sosial

9 lain dalam pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Lalu, Lestari (2004) menawarkan teknologi hemat energi yang bersih dan efisien

(cogeneration) untuk mendukung kebijakan konservasi energi. Selanjutnya, Hasyim (2007) melakukan penelitian kebijakan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, tanpa tambang nikel dengan menggunakan multi dimensional system (MDS) untuk menyusun indeks dan status keberlanjutan kehidupan masyarakat secara gabungan maupun parsial. Sedangkan Wibisono (2008) menganalisis kebijakan pengelolaan lingkungan pertambangan mineral yang berkelanjutan dengan menggunakan total system intervention (TSI) dengan mengedepankan kepedulian lingkungan, complementarism dan komitmen terhadap pemberdayaan dan penumbuhan kemandirian masyarakat. Sementara Sinaga (2010) menyusun desain kebijakan strategi pengelolaan kawasan pasca tambang batubara berkelanjutan dengan menggunakan analisis faktor fisik lingkungan, MDS, dan analisis prospektif. Silalahi dan Kristanto (2011) menganalisis perizinan dalam kegiatan pertambangan di Indonesia pasca UU Minerba No. 4 Tahun 2009 dengan menggunakan pendekatan analisis isi dan analisis hukum. Helmi (2011) menganalisis sistem perizinan terpadu bidang lingkungan hidup di Indonesia dengan menggunakan analisis deskriptif atas makna, hakikat dan sistem perizinan terpadu. Maryani (2013) mengkaji kewenangan pemerintah daerah dalam penertiban pertambangan di kawasan Taman Nasional Nani Wartabone dengan menggunakan pendekatan hukum perdata dan pidana. Zubayr (2014) mengkaji implementasi kebijakan penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan dengan menggunakan pendekatan hubungan principal-agent. Terakhir, Prasodjo (2014) menyusun model kebijakan pengelolaan lingkungan pertambangan batubara berkelanjutan di Kalimantan dengan menggunakan MDS dan interpretive structural modeling (ISM) serta valuasi ekonomi.

Unsur-unsur kebaruan dalam penelitian ini yang merupakan kelanjutan dari penelitian-penelitian tentang konflik kebijakan usaha tambang di kawasan hutan dikelompokkan dalam kebaruan praktis dan kebaruan konseptual:

1. Kebaruan praktis: (i) diketahuinya gambaran tentang kinerja ekonomi bahwa perpaduan antara rente ekonomi yang tinggi dan kontrol yang lemah (bukan disebabkan oleh struktur) karena kondisi SDH secara defacto open access

sesungguhnya memacu berbagai persoalan pertambangan yang sulit dikendalikan dalam perpektif kelembagaan kesejarahan; (ii) struktur dalam bentuk regulasi dan organisasi dalam kelembagaan kesejarahan belum mampu mengendalikan perilaku aktor dalam usaha tambang di kawasan hutan karena perubahan struktur yang dilakukan lebih bersifat administratif saja dan tidak menyentuh substansinya untuk menjawab persoalan; (iii) perilaku aktor tidak hanya dipengaruhi oleh salah satu faktor saja (misalnya insentif dan disinsentif), tetapi dipengaruhi oleh kekuasaan aktor dan politiknya yang menyebabkan ketidak adilan.

2. Kebaruan konseptual: (i) kelembagaan kesejarahan tidak hanya fokus perubahan dari waktu ke waktu, tetapi juga pada perubahan mindsets yang sulit untuk dilaksanakan (scholar); (ii) kekuatan penelitian ini terletak pada pengembangan metodologi yang mampu membangun alur cerita dari data dan fakta lapangan yang ada (focus); dan (iii) analisis dan sintesis yang digunakan dalam metode penelitian ini (advance).

10

Metode Penelitian

Paradigma penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mencoba mempelajari dan mempertanyakan makna suatu obyek secara mendalam dan tuntas. Pendekatan kualitatif3 ini lebih ditekankan kepada peneliti sendiri yang harus menjadi instrumen utama pengumpulan data dengan cara mengamati langsung obyek penelitiannya. Dalam hal ini pemaknaan atas fakta atau temuan dikonstruksikan berdasarkan perspektif subyektif dari peneliti. Kegiatan penelitian ini difokuskan pada kebijakan usaha tambang berkelanjutan di kawasan hutan. Kerangka teori yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini disesuaikan dengan konteks dari tujuan penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus karena obyek penelitiannya bersifat unik, kasuistis dan tidak ada duanya (Irawan 2007).

Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian dilaksanakan selama 6 bulan dari bulan Mei sampai dengan bulan Desember 2014. Lokasi penelitian difokuskan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) karena provinsi tersebut relatif agresif mengeluarkan izin usaha tambang batubara, yaitu 1.443 izin dengan luasan yang hampir mencapai 5,1 juta ha, dibandingkan Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat sebagaimana tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1 Jenis usaha tambang batubara dan non batubara di Pulau Kalimantan

No. Provinsi Usaha Tambang Batubara Usaha Tambang Non Batubara

Jumlah (unit)

Luas (ha) Jumlah

(unit)

Luas (ha)

1. Kalimantan Timur 1.443 5.170.000 83 330.000

2. Kalimantan Selatan 225 7.114.216 36 982.096

3. Kalimantan Tengah 64 2.484.338 114 3.029.925

4. Kalimantan Barat 70 424.442 166 12.043.978

Total

Sumber: Dirjen Minerba (2015); Distamben Kalimantan Timur (2013) Diolah

Alasan lain pemilihan Provinsi Kaltim adalah: (1) memiliki deposit sebanyak 37,5 miliar ton dan menjadi provinsi terbanyak batubara di pulau Kalimantan (Ditjen Minerba 2015); (2) rata-rata produksi dan ekspor batubaranya per tahun mencapai 192,97 juta ton (86%) dan 145,82 juta ton (73%); (3) jumlah IUP terbanyak secara nasional (1.476 unit) dengan luas 5,4 juta ha (Distamben Kaltim 2013); dan (4) jumlah IPPKH mencapai 159 unit dengan konsesi seluas 362,061 Ha (Kemenhut 2012). Kabupaten yang dijadikan contoh adalah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kota Samarinda dan Kota Balikpapan, dengan alasan: (1) di kabupaten Kukar beroperasi usaha tambang batubara yang paling banyak yaitu 430 unit dengan luasan 627.618 Ha; (2) Kota Samarinda sangat ramah (banyak mengeluarkan IUP) terhadap usaha tambang di tengah

3 Secara garis proses penelitian kualitatif ini mencakup lima tahapan penting, diantaranya: (i)

11 perkotaan; dan (3) Kota Balikpapan menolak keras kehadiran usaha tambang di wilayahnya.

Data dan informasi yang dikumpulkan

Data dan informasi yang dikumpulkan adalah perkembangan usaha tambang batubara di dalam dan di luar kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Timur, serta luasan usahanya, kualitas batubara, royalti dari hasil hutan dan tambang, perkembangan reklamasi areal pertambangan, kebijakan dan peraturan perundangan (UU, PP, Keputusan Presiden (Keppres), Keputusan Menteri (Kepmen) dan Surat Keputusan Direktorat Jenderal (SK Dirjen) yang berlaku pada sektor kehutanan dan pertambangan yang dikumpulkan melalui studi literatur, pengunduhan melalui internet dan kunjungan langsung ke instansi yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, juga dilakukan kompilasi dan sintesis atas hasil-hasil penelitian persoalan tenurial di dalam kawasan hutan. Jadwal waktu dan lokasi penelitian serta aspek yang diteliti dari masing-masing lokasi secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.

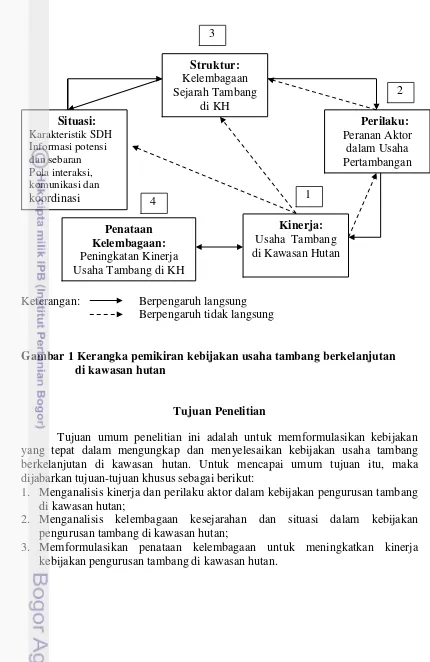

Tabel 2 Waktu dan lokasi penelitian

No. Lokasi Waktu Keterangan

Untuk mempelajari Organisasi tiga Kementerian dengan tugas pokok dan fungsi yang sangat strategis dalam hal perizinan usaha tambang di kawasan hutan

Analisa dilakukan juga di tingkat Eselon I dan II masing-masing Kementerian untuk melihat persepsi dan perilaku birokrasi

2. Pemda Provinsi Kalimantan Timur

1 (satu) bulan

Berbagai program perencanaan dan pengembangan usaha pertambangan di wilayah provinsi.

Mengkaji prosedur perizinan usaha tambang di kawasan hutan dan perda terkaitnya

Melihat peranan aktor dan kekuasaannya dalam hal pemberian perizinan tambang di wilayah provinsi

3. Pemda Kabupaten

Kutai Kartanegara

1,5 bulan Berbagai program perencanaan dan pengembangan usaha pertambangan di wilayahnya.

Mengkaji prosedur perizinan usaha tambang di kawasan hutan dan perda terkaitnya

Melihat peranan aktor dan kekuasaannya dalam hal pemberian perizinan tambang di wilayahnya 4. Pemda Kota

Samarinda dan Balikpapan

1,5 bulan Berbagai program perencanaan dan pengembangan usaha pertambangan di wilayahnya.

Mengkaji prosedur perizinan usaha tambang di kawasan hutan dan perda terkaitnya

Melihat peranan aktor dan kekuasaannya dalam hal pemberian perizinan tambang di wilayahnya

Validasi data

12

dengan observasi dan dokumentasi. Selain itu, validasi atau pengujian keabsahan data dilakukan berdasarkan pengalaman peneliti.

Analisis data

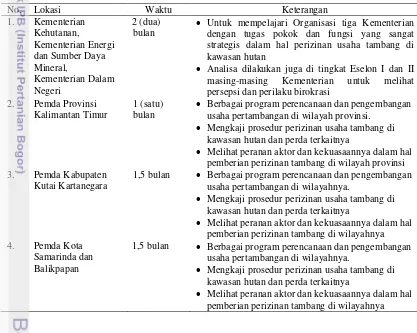

13 Tabel 3 Kerangka Pendekatan dan Analisis Data Penelitian

No. Tujuan Variabel/Parameter yang

Diukur

3. Pola interaksi dan arena aksi kebijakan IPPKH

14

No. Tujuan Variabel/Parameter yang

Diukur

Dalam penelitian ini pendekatan yang dipilih adalah kelembagaan kesejarahan (Peters 2000) karena ingin melihat perkembangan kelembagaan (termasuk kebijakan) dalam pengurusan tambang di kawasan hutan dalam kurun waktu tertentu. Peters et al. (2005) menjelaskan bahwa kelembagaan kesejarahan adalah perilaku kebijakan dan struktur pilihan publik yang ada saat ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang telah dibuat pada masa lalu. Dalam hal ini, unsur-unsur kelembagaan yang dibangun pada awalnya akan secara terus menerus mempengaruhi perilaku anggota-anggotanya hingga saat ini. Inti dari konsep kebijakan yang digunakan oleh para ahli kelembagaan kesejarahan adalah jejak ketergantungan (path dependency) antara kebijakan saat ini dengan kebijakan masa lalu dan juga terhadap bentuk dan arah kebijakan selanjutnya.

Menurut Hall and Taylor (1996), kelembagaan kesejarahan memiliki 4 karakteristik: (i) cenderung mengkonseptualisasi hubungan antara kelembagaan dengan perilaku individu dalam arti luas; (ii) menekankan pada ketidakseimbangan kekuasaan dikaitkan dengan operasional dan pengembangan kelembagaan; (iii) memiliki sebuah pandangan dari pengembangan kelembagaan yang menekankan kepada jejak langkah ketergantungan dan konsekuensi yang tidak diinginkan; (iv) berkepentingan untuk memadukan analisis kelembagaan dengan kontribusi yang beraneka ragam faktor, seperti ide-ide, yang berdampak politis. Steinmo (2008) menyatakan bahwa kelebihan pendekatan sejarah dalam kelembagaan meliputi: (i) berbagai keputusan dan kebijakan terjadi dalam kurun sejarah tertentu, (ii) para pelaku yang terlibat dapat belajar dari pengalaman dalam kurun waktu sejarah tersebut, dan (iii) keputusan pada masa datang dipengaruhi oleh keputusan yang dibuat pada masa lalu.

15 Analisis isi digunakan untuk membedah subtansi yang terkandung dalam suatu peraturan perundangan dengan mengkaji dokumen yang terkait dan membandingkannya dengan dokmen pendukung lainnya (Bungin, 2001). Analisis SSBP (Schmid 1987) digunakan untuk mengkaji situasi dan struktur yang mempengaruhi perilaku aktor dan dampaknya terhadap kinerja usaha tambang di kawasan hutan. Untuk analisis dan sintesis data dan fakta lainnya digunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah sebuah prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat, pabrik dan lain-lain) sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang (Nawawi dan Hadari 2005).

2. Pendekatan SSBP

Analisis kebijakan usaha tambang di kawasan hutan dilakukan dengan menggunakan metode SSBP (Situation-Structure-Behavior-Performace) yang dikembangkan oleh Schmid (1987). Schmid menjelaskan bahwa situasi (situation)

mencakup atribut dari individual, komunitas dan barang. Atribut terkait dengan individu meliputi preferensi, nilai dan pandang akhir, pengetahuan tentang peraturan dan fungsi produksi, dan pengolahan informasi dan startegi keputusan. Komunitas atribut mencakup jumlah pembuat keputusan, dan derajat karakteristik individu yang dibagi-bagi. Karakteristik barang menentukan bagaimana aksi seseorang secara potensial dapat mempengaruhi kesejahteraan orang lain. Perbedaan karakteristik yang melekat memunculkan konteks yang berbeda-beda dari saling ketergantungan manusia dan kemudian kelembagaan atau hak yang sama dapat menghasilkan kinerja yang berbeda-beda ketika diterapkan terhadap barang yang memiliki karakteristik berbeda. Gambaran situasi adalah sebuah aspek fisik dan biologi, dan yang melekat dalam sebuah barang.

Struktur adalah alternatif kelembagaan atau hak-hak. Berbeda dengan variabel situasi yang melekat, struktur hak adalah sebuah persoalan pilihan manusia. Struktur dapat diklasifikasi dalam berbagai cara. Kelembagaan adalah seperangkat ketentuan yang mengatur masyarakat, yang mana mereka telah mendefinisikan kesempatan-kesempatan yang tersedia dan bentuk-bentuk aktivitas yang dapat dilakukan pihak tertentu terhadap pihak lain, hak-hak instimewa yang diberikan dan tanggung jawab yang harus mereka lakukan. Hak-hak tersebut mengatur hubungan antar individu dan/atau kelompok yang terlibat dalam pemanfaatan SDA tertentu. Hal yang perlu diperhatikan adalah struktur itu pilihan (choice) sementara situasi berupa karakteristik barang itu melekat

(inherent).

16

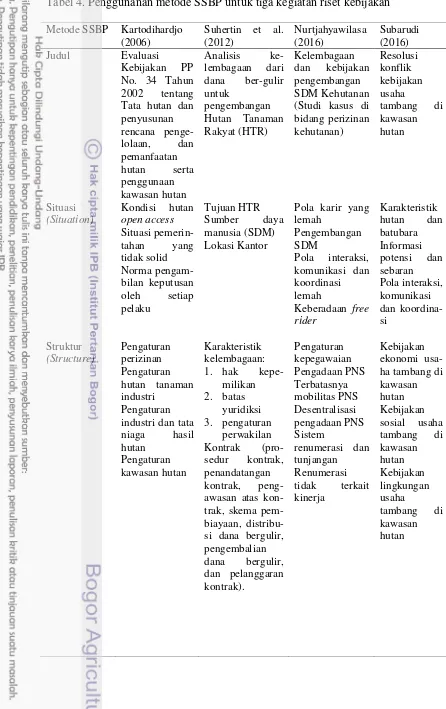

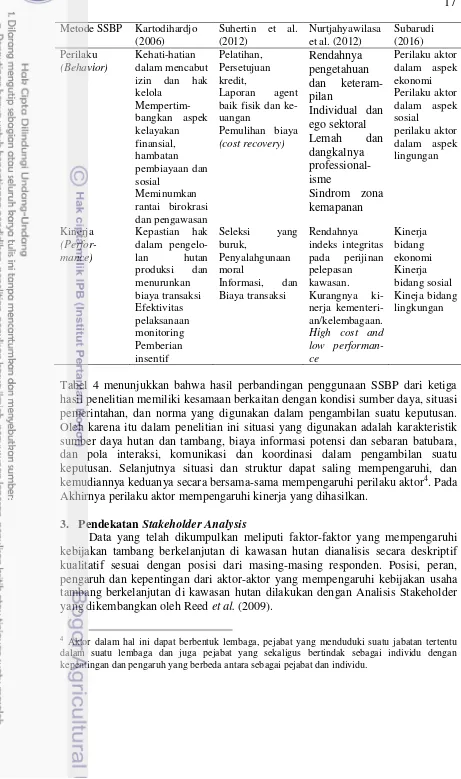

Tabel 4. Penggunanan metode SSBP untuk tiga kegiatan riset kebijakan

17

Tabel 4 menunjukkan bahwa hasil perbandingan penggunaan SSBP dari ketiga hasil penelitian memiliki kesamaan berkaitan dengan kondisi sumber daya, situasi pemerintahan, dan norma yang digunakan dalam pengambilan suatu keputusan. Oleh karena itu dalam penelitian ini situasi yang digunakan adalah karakteristik sumber daya hutan dan tambang, biaya informasi potensi dan sebaran batubara, dan pola interaksi, komunikasi dan koordinasi dalam pengambilan suatu keputusan. Selanjutnya situasi dan struktur dapat saling mempengaruhi, dan kemudiannya keduanya secara bersama-sama mempengaruhi perilaku aktor4. Pada Akhirnya perilaku aktor mempengaruhi kinerja yang dihasilkan.

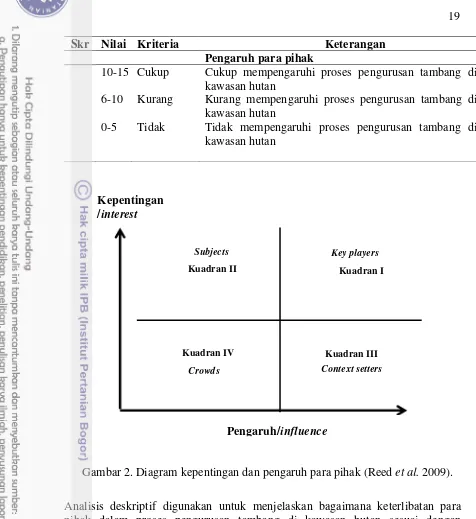

3. Pendekatan Stakeholder Analysis

Data yang telah dikumpulkan meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tambang berkelanjutan di kawasan hutan dianalisis secara deskriptif kualitatif sesuai dengan posisi dari masing-masing responden. Posisi, peran, pengaruh dan kepentingan dari aktor-aktor yang mempengaruhi kebijakan usaha tambang berkelanjutan di kawasan hutan dilakukan dengan Analisis Stakeholder yang dikembangkan oleh Reed et al. (2009).

4 Aktor dalam hal ini dapat berbentuk lembaga, pejabat yang menduduki suatu jabatan tertentu

18

Analisis stakeholder digunakan untuk memetakan hubungan antara kepentingan dan pengaruh para pihak dengan dengan cara: (1) melakukan identifikasi para pihak dan kepentingannya; (2) mengelompokkan dan mengkategorikan para pihak; dan (3) menyelidiki hubungan para pihak. Aktor dalam penelitian ini adalah para pemangku kepentingan yang terkait dengan proses perizinan pinjam pakai kawasan hutan dan juga aktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan perizinan tersebut seperti pengusaha, LSM dan masyarakat lokal. Aktor yang dimaksudkan disini adalah pejabat yang menduduki suatu posisi dengan segala atribut yang melekat pada dirinya. Sebagai contoh, seseorang meduduki jabatan bupati/walikota (jabatan formal), namun kehidupan sehari-hari, bupati tersebut juga menjadi ketua partai, atau pelindung suatu organisasi kemasyarakatan (jabatan non formal), sehingga dalam analisis aktor akan dilihat dalam konteks semua posisi dan atribut yang disandangnya. Hal ini sejalan dengan pandangan Bryant dan Bailey (1997) bahwa para aktor yang memiliki relasi kekuasaan dan kepentingan terhadap sumber daya adalah pemerintah/negara, kalangan bisnis, lembaga multilateral, LSM dan kelompok akar rumput. Khusus terkait dengan pembahasan peranan aktor dalam penentuan proses perizinan, Tim Pinjam Pakai Kawasan Hutan (TP2KH) menjadi fokus bahasan. Hubungan antara TP2KH dengan para aktor lainnya kemudian dianalisis dengan membuat matriks pengaruh dan kepentingannya dalam penyelenggaraan usaha tambang di kawasan hutan melalui deskripsi pertanyaan terstruktur yang dinyatakan dalam ukuran kuantitatif (skor). Scoring digunakan untuk pengukuran data berjenjang lima yang ditunjukkan Tabel 5.

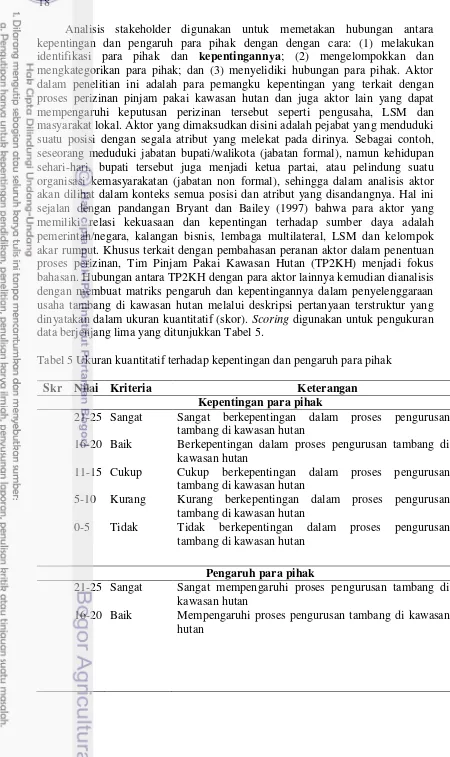

Tabel 5 Ukuran kuantitatif terhadap kepentingan dan pengaruh para pihak

Skr Nilai Kriteria Keterangan

Kepentingan para pihak 21-25

16-20 11-15 5-10 0-5

Sangat Baik Cukup Kurang Tidak

Sangat berkepentingan dalam proses pengurusan tambang di kawasan hutan

Berkepentingan dalam proses pengurusan tambang di kawasan hutan

Cukup berkepentingan dalam proses pengurusan tambang di kawasan hutan

Kurang berkepentingan dalam proses pengurusan tambang di kawasan hutan

Tidak berkepentingan dalam proses pengurusan tambang di kawasan hutan

Pengaruh para pihak 21-25

16-20

Sangat Baik

Sangat mempengaruhi proses pengurusan tambang di kawasan hutan

19

Skr Nilai Kriteria Keterangan

Pengaruh para pihak 10-15

6-10 0-5

Cukup Kurang Tidak

Cukup mempengaruhi proses pengurusan tambang di kawasan hutan

Kurang mempengaruhi proses pengurusan tambang di kawasan hutan

Tidak mempengaruhi proses pengurusan tambang di kawasan hutan

Gambar 2. Diagram kepentingan dan pengaruh para pihak (Reed et al. 2009). Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan bagaimana keterlibatan para pihak dalam proses pengurusan tambang di kawasan hutan sesuai dengan kemampuan para pihak untuk saling mempengaruhi berdasarkan kekuatan masing-masing yang dimilikinya. Oleh karena itu, konsep pengaruh dari French dan Raven yang diacu Yukl (2005) digunakan dalam penelitian ini. Konsep tersebut menyatakan bahwa keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh kemampuan saling mempengaruhi di antara para pihak yang terkait. Kemampuan mempengaruhi itu didefinisikan sebagai kekuasaan (power). Kekuasaan yang dimiliki para aktor dapat membentuk jaringan kekuasaan (web of power), sehingga dapat melemahkan posisi aktor yang satu terhadap yang lain. Posisi aktor yang kuat akan menjadi “pemain utama”, sedangkan yang lemah akan menjadi “pemain marginal” (Reed et al. 2009). Dalam pengurusan tambang di kawasan hutan, ruang kekuasaan dan dominasi terlihat dalam pembuatan rekomendasi teknis dan juga persetujuan izin prinsip dari Kementerian Kehutanan.

Key players Subjects

Pengaruh/influence

Crowds Context setters

Kuadran I

Kuadran III Kuadran II

Kuadran IV

20

4. Pendekatan Rente Ekonomi

Analisis ekonomi usaha tambang di kawasan hutan digunakan pendekatan rente ekonomi yang dikembangkan untuk suatu usaha pemanfaatan SDA. Rente ekonomi (economic rent) adalah keuntungan diatas keuntungan normal yang didapat oleh perseorangan atau perusahaan yang bergerak didalam usaha pemanfaatan SDA (Brown 1999; Prasodjo 2016).

ER = R – TC (1+X )

ER : Economic Rent (Rente Ekonomi)

21

2 KINERJA USAHA TAMBANG DI KAWASAN HUTAN

Pendahuluan

Posisi pertambangan Indonesia cukup strategis di pasar dunia. Tambang timah menduduki posisi kedua dengan produksi 75.000 ton/tahun, tambang nikel berada di posisi ke lima dengan produksi 96.000 ton/tahun, tambang tembaga menduduki posisi ke lima dengan produksi 842.000 ton/tahun, tambang batubara menduduki posisi ke tujuh di dunia (Sembiring 2009; Callagan 2010). Ekspor batubara Indonesia mengalami peningkatan dari 217 juta ton (2007) menjadi 474 juta ton (2013) sehingga menjadikan Indonesia sebagai eksportir batubara terbesar ke empat di dunia dalam 5 tahun terakhir (Kementerian ESDM 2006).

Salah satu hambatan usaha pertambangan batubara saat ini adalah penurunan harga batubara di pasar internasional dalam 3 tahun terakhir. Hal ini berdampak pada penurunan pendapatan dan kondisi keuangan perusahaan batubara. Dampak terburuk dari penurunan harga batubara adalah perusahaan mengalami kebangkrutan karena harga jual belum mampu menutup biaya produksinya. Sebagai contoh 70% dari 60 perusahaan batubara di Kota Samarinda terpaksa menutup usahanya akibat turunnya harga batubara (Priatno 2015). Hambatan lain adalah ada praktik-praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan untuk usaha tambang (Smith

et al. 2003; Kartodihardjo 2006; Tempo 2011). Disamping itu terdapat persoalan kepastian usaha karena setiap tahun aturan pedoman pinjam pakai kawasan hutan (P3KH) direvisi oleh Kementerian Kehutanan selama periode 2010-2014.

Untuk memahami hambatan-hambatan tersebut secara lebih mendalam dan pengaruhnya terhadap kinerja usaha tambang di kawasan hutan di Kaltim, maka diperlukan analisis kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan dari usaha tambang di kawasan hutan. Penelitian ini bertujuan untuk: (i) menganalisis kinerja ekonomi dari usaha batubara di kawasan hutan, (ii) menganalis kinerja sosial dari usaha batubara di kawasan hutan, dan (iii) menganalisis kinerja lingkungan dari usaha batubara di kawasan hutan.

Metode Penelitian

Lokasi penelitian

22

Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap informan, pengamatan terlibat dan review dokumen (Nawawi dan Hadari 2006). Informan terdiri dari 10 orang di tingkat pusat, 15 orang di tingkat provinsi, 20 orang di tingkat kabupaten. Informan tersebut terdiri dari Kemenhut dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) nya, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), konsultan, masyarakat dan pemegang IUP.

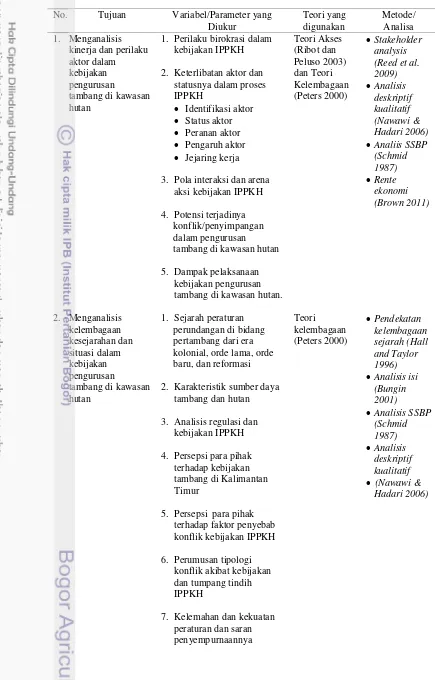

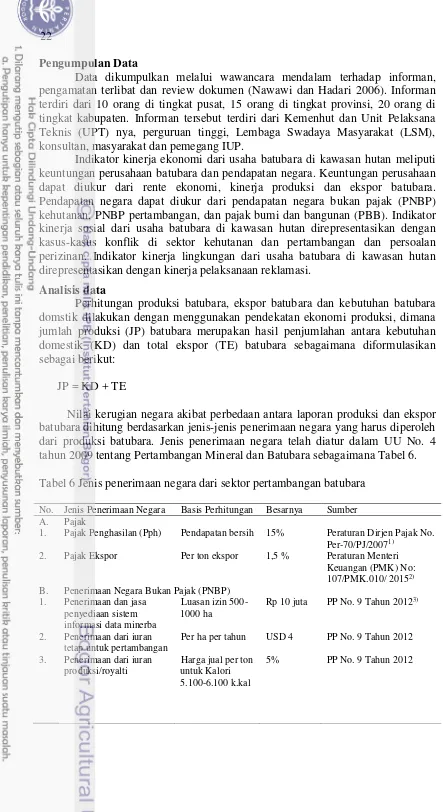

Indikator kinerja ekonomi dari usaha batubara di kawasan hutan meliputi keuntungan perusahaan batubara dan pendapatan negara. Keuntungan perusahaan dapat diukur dari rente ekonomi, kinerja produksi dan ekspor batubara. Pendapatan negara dapat diukur dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP) kehutanan, PNBP pertambangan, dan pajak bumi dan bangunan (PBB). Indikator kinerja sosial dari usaha batubara di kawasan hutan direpresentasikan dengan kasus-kasus konflik di sektor kehutanan dan pertambangan dan persoalan perizinan. Indikator kinerja lingkungan dari usaha batubara di kawasan hutan direpresentasikan dengan kinerja pelaksanaan reklamasi.

Analisis data

Perhitungan produksi batubara, ekspor batubara dan kebutuhan batubara domstik dilakukan dengan menggunakan pendekatan ekonomi produksi, dimana jumlah produksi (JP) batubara merupakan hasil penjumlahan antara kebutuhan domestik (KD) dan total ekspor (TE) batubara sebagaimana diformulasikan sebagai berikut:

JP = KD + TE

Nilai kerugian negara akibat perbedaan antara laporan produksi dan ekspor batubara dihitung berdasarkan jenis-jenis penerimaan negara yang harus diperoleh dari produksi batubara. Jenis penerimaan negara telah diatur dalam UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana Tabel 6. Tabel 6 Jenis penerimaan negara dari sektor pertambangan batubara

No. Jenis Penerimaan Negara Basis Perhitungan Besarnya Sumber A. Pajak

1. Pajak Penghasilan (Pph) Pendapatan bersih 15% Peraturan Dirjen Pajak No. Per-70/PJ/20071)

2. Pajak Ekspor Per ton ekspor 1,5 % Peraturan Menteri

Keuangan (PMK) No: 107/PMK.010/ 20152)

B. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 1. Penerimaan dan jasa

penyediaan sistem informasi data minerba

Luasan izin 500-1000 ha

Rp 10 juta PP No. 9 Tahun 20123)

2. Penerimaan dari iuran tetap untuk pertambangan

Per ha per tahun USD 4 PP No. 9 Tahun 2012

3. Penerimaan dari iuran produksi/royalti

Harga jual per ton untuk Kalori 5.100-6.100 k.kal

23

No. Jenis Penerimaan Negara Basis Perhitungan Besarnya Sumber 4. Pembayaran kepada penghasilan netto sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Ayat1 huruf (C) UU No.7 Tahun 1983 Jo UU No.17 Tahun 200 tentang Pajak Penghasilan; 2). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 107/PMK.010/2015 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Sehubungan dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain; 3). PP No. 9 Tahun 2012 tentang Tarif dan Jenis atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Hasil dan Pembahasan

1. Kinerja ekonomi usaha tambang batubara di kawasan hutan

Kinerja ekonomi usaha tambang batubara`di kawasan hutan dapat dilihat dari aspek: (i) rente ekonomi, (ii) jumlah produksi dan ekspor batubara, (ii) pendapatan PNBP kehutanan, (iii) pendapatan royalti dan (iv) pendapatan PBB. Rente ekonomi CV AW adalah Rp 490.000 per ton pada periode 2008-2010 dan Rp 146.000 per ton tahun 2013 (Tabel 7). Tabel 7 menunjukkan bahwa pada saat harga harga batubara Rp 576.400 per ton, rente ekonomi yang diterima CV AW sebesar Rp 490.000 per ton dan ketika harga batubara turun menjadi Rp 250.000 per ton, rente ekonomi CV AW menurun dan menjadi Rp 146.000 per ton.

Tabel 7 Rente ekonomi usaha batubara CV AW Tahun (2008-2010) dan 2013

No. Biaya dan Pendapatan

Total biaya (1+2) 18.735,65 18.735,65 18.735,65

3. Pendapatan

4. Keuntungan per bulan 46.569,5 16.214,3

Keuntungan diatas normal (10%) 4.656.9 1.621,4

Rente Ekonomi 41.921,6 14.592,9

Sumber: 1) Wiryanto (2013); 2) BPS (2011).