PERFORMA PRODUKSI SAPI BALI DAN SAPI PO

PADA PENGGEMUKAN INTENSIF BERBASIS

SILASE SORGUM (

Sorghum bicolor L.)

AGUNG KURNIAWAN

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Performa Produksi Sapi bali dan Sapi PO pada Penggemukan Intensif Berbasis Silase Sorgum (Shorgum bicolor L.) adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juli 2014

Agung Kurniawan

ABSTRAK

AGUNG KURNIAWAN. Performa Produksi Sapi bali dan Sapi PO pada Penggemukan Intensif Berbasis Silase Sorgum (Shorgum bicolor L.). Dibimbing oleh HENNY NURAINI dan RUDY PRIYANTO.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji performa produksi sapi bali dan sapi PO pada penggemukan intensif berbasis silase sorgum. Sapi yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 12 ekor, masing-masing 6 ekor untuk sapi bali dan sapi PO yang digemukan sampai mencapai bobot akhir yang dikoreksi pada kelompok bobot akhir 280 kg dan 322 kg, kemudian dilakukan 2 tahap pemotongan berdasarkan 2 kelompok koreksi bobot awal 254 kg dan 291 kg. Pengelompokan sapi berdasarkan bobot awal dan bobot akhir dimaksudkan untuk melihat pencapaian performa produksi yang ideal sesuai potensi genetik dan ekonomi. Data yang diukur antara lain konsumsi, pertumbuhan bobot badan harian (PBBH), konversi pakan, bobot badan akhir, bobot karkas dan bobot non karkas. Data dianalisis ragam (ANOVA) dengan prosedur General Linear Model (GLM) dan uji lanjut LSmean. Perbedaan bangsa sapi dan pengelompokan berpengaruh nyata (P<0.05) atau sangat nyata (P<0.01) terhadap performa produksi karena perbedaan tipe ukuran kerangka dan atau asupan pakan.

Kata kunci: produktivitas, sapi bali, sapi PO, sorgum.

ABSTRACT

AGUNG KURNIAWAN. Production Performance of bali and PO Cattle fattened on Shorgum Silage (Shorgum bicolor L.). Supervised by HENNY NURAINI and RUDY PRIYANTO.

This study aims to assess the production performance of bali and PO cattle fattened on sorghum silage. The cattle used in this study amounted to 12 head, 6 of head bali cattle and 6 head of PO cattle respectively and be weighted until it reaches the final weights who corrected by 280 kg and 322 kg of final weight groups and then slaughtered in 2 phase based on 2 correction 254 kg and 291 kg of feeder weight groups. Grouping cattle based on feeder weight and final weight are meant to see the achievement of an ideally production performance appropriate with genetic and economic potential. The measured data is daily consumption, average daily gain (ADG), feed conversion, final weight, carcass weight and non carcass weight. Data were analyzed by analysis of variance (ANOVA) with the General Linear Model procedure (GLM) and LSmean advanced test. The difference of breed and grouping was significant (P<0.05) or highly significant (P<0.01) influence to production performance caused by the difference of frame size and or feed consumption.

PERFORMA PRODUKSI SAPI BALI DAN SAPI PO

PADA PENGGEMUKAN INTENSIF BERBASIS

SILASE SORGUM (

Sorghum bicolor L

.)

AGUNG KURNIAWAN

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Peternakan

pada

Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi peternakan

DEPARTEMEN ILMU PRODUKSI DAN TEKNOLOGI PETERNAKAN FAKULTAS PETERNAKAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

Judul Skripsi : Performa Produksi Sapi bali dan Sapi PO pada Penggemukan Intensif Berbasis Silase Sorgum (Shorgum bicolor L.)

Nama : Agung Kurniawan NIM : D14090131

Disetujui oleh

Dr Ir Henny Nuraini, MSi Pembimbing I

Dr Ir Rudy Priyanto Pembimbing II

Diketahui oleh

Prof Dr Ir Muladno, MSA Ketua Departemen

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Penelitian Performa Produksi Sapi bali dan Sapi PO pada Penggemukan Intensif Berbasis Silase Sorgum (Shorgum bicolor L.) dilaksanakan berdasarkan dorongan untuk mengetahui tingkat produktivitas sapi bali dan sapi PO berdasarkan potensi genetik dan ekonominya ketika penggemukan intensif menggunakan pakan berbasis silase sorgum. Penelitian ini berlangsung di Laboratorium Lapang Ilmu Produksi Ternak Ruminansia Besar Blok A Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Dr Ir Henny Nuraini, MSi dan Bapak Dr Ir Rudy Priyanto selaku Pembimbing, serta Bapak Edit Lesa Aditia, SPt MSc; Bapak Cucu Diana, SPt; Sugma Ginanjar, SPt; Bapak Enjum; Wiwit Junianto; Syahrul Utomo; Yovi Rhedia Mulsi; Nur Asfiatul Ainun dan Oki Septianto yang telah membantu dan memberi saran selama penelitian. Di samping itu penulis menyampaikan penghargaan kepada Bapak Muhamad Ismail, SPt MSi, yang telah membantu dalam proses analisis data penelitian. Terimakasih tak terhingga kepada kedua orang tua penulis serta seluruh keluarga atas doa dan kasih sayangnya. Tidak lupa ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada dosen dan staf Laboratorium Produksi Ternak Ruminansia Besar Fakultas Peternakan IPB, teman-teman di Asrama Sylvasari, Asrama Sylvapinus, Himarika Kuningan dan IPTP 46 atas dukungannya. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat khususnya dibidang peternakan.

Bogor, Juni 2014

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

1 Konsumsi, PBBH, konversi pakan dan bobot akhir sapi bali dan sapi PO pada penggemukan intensif berbasis silase sorgum

7 2 Peubah bobot karkas, persentase karkas dan bobot non karkas sapi

bali dan sapi PO pada penggemukan intensif berbasis silase sorgum

9

DAFTAR LAMPIRAN

1 Hasil analisis ragam konsumsi bahan kering 12 2 Hasil analisis ragam protein kasar 12 3 Hasil analisis ragam TDN 12 4 Hasil analisis ragam PBBH 13 5 Hasil analisis ragam konversi pakan 13 6 Hasil analisis ragam bobot akhir 13 7 Hasil analisis perbandingan regresi bobot akhir dikoreksi terhadap

bobot awal 254 kg

13 8 Hasil analisis perbandingan regresi bobot akhir dikoreksi terhadap

bobot awal 291 kg

13 9 Hasil analisis ragam bobot karkas panas 13 10 Hasil analisis ragam persentase karkas 13 11 Hasil analisis ragam bobot kepala 14 12 Hasil analisis ragam bobot kaki 14 13 Hasil analisis ragam bobot kulit 14 14 Hasil analisis perbandingan regresi bobot kulit dikoreksi terhadap

bobot akhir 280 kg

14 15 Hasil analisis perbandingan regresi bobot kulit dikoreksi terhadap

bobot akhir 322 kg

14 16 Hasil analisis ragam bobot ekor 14 17 Hasil analisis perbandingan regresi bobot ekor dikoreksi terhadap

bobot akhir 280 kg

14 18 Hasil analisis perbandingan regresi bobot ekor dikoreksi terhadap

bobot akhir 322 kg

15 19 Hasil analisis ragam bobot organ reproduksi 15 20 Hasil analisis perbandingan regresi bobot organ reproduksi

dikoreksi terhadap bobot akhir 280 kg

15 21 Hasil analisis perbandingan regresi bobot organ reproduksi

dikoreksi terhadap bobot akhir 322 kg

1

PENDAHULUAN

Latar BelakangSapi bali dan sapi PO merupakan sapi potong lokal yang populer diternakan di Indonesia, sapi bali paling banyak berkembang di Bali, NTT, NTB dan Sulawesi sedangkan sapi PO paling banyak berkembang di Jawa dan Sumatra (DPKH 2010). Secara umum, kelebihan sapi bali maupun sapi PO sebagai sapi lokal adalah adaptif terhadap lingkungan tropis, mampu hidup dengan pakan berkualitas rendah serta daya tahan yang kuat terhadap penyakit. Kelebihan sapi bali Menurut Diwyanto dan Praharani (2010) yaitu memiliki efisiensi reproduksi serta kualitas karkas dan daging yang baik, namun menurut Soedjana et al. (2012) sapi bali memiliki kekurangan yaitu pertumbuhannya yang relatif lambat. Kelebihan sapi PO adalah mampu beradaptasi dengan kondisi pakan yang buruk (Djajanegara dan Diwyanto 2001), namun menurut (Soedjana et al. 2012) sapi PO memiliki kekurangan yaitu kurang responsif bila memperoleh pakan prima.

Sapi bali dan Sapi PO berkontribusi sebesar 32.31% dan 28.88% terhadap populasi sapi potong nasional (BPS 2011) yang merupakan peringkat pertama dan kedua terbanyak, namun produktivitasnya masih rendah sama seperti sapi potong lokal lainnya. Secara umum rata-rata pertambahan bobot badan harian (PBBH) sapi potong lokal di Indonesia hanya mencapai 0.37 kg, sedangkan kondisi ideal yakni 0.8-0.9 kg (Soedjana et al. 2012). Rendahnya produktivitas menyebabkan sapi lokal di Indonesia sering dipotong ketika baru mencapai 60%–80% dari potensi genetik maupun potensi ekonominya (Diwyanto dan Saptati 2010). Sapi bali dan sapi PO biasanya dipotong pada bobot sekitar 150 – 250 kg, padahal secara genetik dapat mencapai bobot akhir ideal sekitar 300 – 400 kg (Diwyanto dan Priyanti 2008).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas sapi bali dan sapi PO adalah dengan perbaikan mutu pakan. Pertambahan bobot badan harian yang rendah sangat dipengaruhi oleh kualitas pakan yang kurang baik dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi protein, terutama terjadi pada kawasan peternakan sapi potong yang kesulitan dalam penyediaan konsentrat sebagai pakan berprotein tinggi. Pakan alternatif yang dapat menyediakan protein cukup tinggi untuk sapi potong adalah sorgum. Nutrisi sorgum cukup tinggi dan lengkap, kadar protein mencapai 11% (Soeranto 2007) bila difermentasikan menjadi silase, keawetan dan mutu pakan bisa meningkat sehingga juga diharapkan dapat mengurangi kebutuhan konsentrat. Keunggulan sorgum lainnya yaitu mampu beradaptasi dilahan kering dan kurang subur (Sirappa 2003), sehingga aplikatif bila diterapkan untuk pengembangan budidaya sapi potong lokal di Indonesia bagian timur misalnya NTT atau NTB yang banyak memiliki lahan luas namun relatif kering serta dengan ketersediaan konsentrat yang terbatas.

2

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji performa produksi sapi bali dan sapi PO pada penggemukan intensif berbasis silase sorgum berdasarkan potensi genetik (bangsa sapi) dan potensi ekonominya (bobot awal atau bobot akhir).

Ruang Lingkup Penelitian

Kajian performa produksi sapi bali dan sapi PO dalam penelitian ini mencakup pengukuran konsumsi, pertumbuhan, bobot akhir, konversi pakan, dan peubah bobot karkas serta non karkas.

METODE

Tempat dan Waktu

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Lapang Bagian Ilmu Produksi Ternak Ruminansia Besar Blok A, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor. Waktu pelaksanaan penelitian selama 74 hari dimulai dari tanggal 18 Agustus 2013 dan berakhir pada tanggal 30 Oktober 2013.

Materi

Ternak yang digunakan adalah sapi bali dan sapi PO, masing-masing berjumlah 6 ekor dengan bobot awal sekitar 272.58 ± 23.86 kg dan berkategori umur bakalan I0 (10-18 bulan) sampai I3 (3-3.5 tahun). Sapi bali diperoleh dari

Kupang NTT, sedangkan sapi PO berasal dari sekitar Bogor. Pakan yang diberikan berupa ransum campuran silase sorgum dan konsentrat komersial. Obat-obatan yang digunakan antaralain Gusanex, Apridazol-12, Tympanol-SB, alkohol 70 %, susu fermentasi Lactobacillus casei, vitamin B complex dan Biosalamin. Peralatan yang digunakan adalah kandang sapi individu berukuran 2.5 x 1.5 m, timbangan khusus sapi, timbangan pakan, silo, sprayer dan mesin choper.

Prosedur

Sesaat setelah ternak tiba, ternak diberi penanganan kesehatan dan pemulihan stamina, kemudian dilaksanakan masa adaptasi lingkungan tempat dan pakan selama dua minggu agar ternak tidak terserang stress dan siap untuk diteliti.

Selanjutnya adalah pembuatan silase sorgum yang dimulai satu minggu sebelum penelitian sehingga cukup untuk proses pematangan silase. Proses pembuatan silase sorgum yaitu pertama adalah pencacahan menggunakan mesin

3

cacahan sorgum dicampur dengan bakteri asam laktat (Lactobacillus casei) yang didapat dari susu fermentasi. 6 mL susu fermentasi diencerkan dengan air 2 L, disemprotkan dengan sprayer untuk 80-100 kg sorgum dan kemudian diaduk rata. Terakhir adalah penyimpanan kedalam silo. Silase yang matang menghasilkan wangi dengan penampakan yang berubah dari hijau ke kuning kecoklatan. Setiap hari pemberian pakan dilakukan sebanyak 3 kali pada waktu pagi (Pukul 07.00-08.00 WIB), siang (12.30-13.30 WIB) dan sore (16.00-17.00 WIB) ad libitum. Pakan adalah berupa ransum campuran antara 73% silase sorgum dan 27% konsentrat berdasarkan bahan kering. Penggunaan 27 % konsentrat adalah formula untuk mensubsitusi kandungan 11%-12% protein bulir sorgum yang mungkin tidak tercerna.

Setelah pakan siap, dilakukan proses penggemukan sampai mencapai bobot akhir dan dilanjutkan dengan pemotongan ternak. Penggemukan dan pemotongan ternak diberi perlakuan perbedaan bangsa yaitu bangsa sapi bali dan PO (perlakuan 1) dan pengelompokan bobot awal atau bobot akhir (perlakuan 2). Penggemukan dikelompokan kedalam 2 kelompok koreksi bobot awal yaitu koreksi terhadap bobot awal 254 kg (kecil) dan koreksi terhadap bobot awal 291 kg (besar). Saat penggemukan, dilakukan penimbangan bobot badan sapi untuk melihat perkembangan PBBH dan kemungkinan tercapainya bobot akhir. Setelah sapi mencapai bobot akhir, sapi dipotong dan diukur persentase karkas, bobot karkas dan bobot non karkasnya yang dikoreksi berdasarkan 2 kelompok koreksi bobot akhir yaitu koreksi terhadap bobot akhir 280 kg (pemotongan pertama) dan koreksi terhadap bobot akhir 322 kg (pemotongan kedua). Nilai koreksi merupakan nilai rataan 6 ekor sapi dari 3 ekor sapi bali dan 3 ekor sapi PO.

Rancangan Percobaan

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Data yang diperoleh dianalisis dengan sidik ragam ANOVA (Analysis of Variance) menggunakan model matematika sebagai berikut :

Yij = µ + Bi + bXij+(Bb)i Xij+ɛij

Keterangan:

Yij : Peubah pengamatan sapi ke-i, dan ke-j µ : nilai tengah

Bi : pengaruh perlakuan bangsa ke-i (sapi bali dan PO)

Xij : bobot awal atau bobot akhir sapi ke ij

b : koefisien regresi X terhadap Y (Bb)i : koefisien regresi untuk bangsa ke-i

ɛij : pengaruh galat percobaan

4

Peubah

Peubah yang diamati adalah sifat kuantitatif performa produksi sapi, diantaranya sebagai berikut :

1. Konsumsi Bahan Kering (kg/hari)

Konsumsi Bahan Kering (KBK) diperoleh dari perkalian antara rata-rata konsumsi pakan sapi harian (KPH) dikali dengan persentase BK ransum.

KPH (kg/hari)

=

KBK (kg/hari) = KPH x %BK Ransum

2. Konsumsi Protein Kasar (kg/hari)

Konsumsi Protein Kasar (KPK) diperoleh dari perkalian antara KBK dengan persentase protein kasar dalam ransum.

KPK (kg/hari) = KBK x %PK Ransum

3. Konsumsi TDN (kg/hari)

Konsumsi Total Digestible Nutrient (KTDN) diperoleh dari perkalian antara KBK dengan persentase TDN ransum.

KTDN (kg/hari) = KBK x %TDN Ransum

4. Pertambahan Bobot Badan Harian(kg/hari)

Pertambahan Bobot Badan Harian (PBBH) diperoleh dari pengurangan bobot badan akhir sapi dikurangi bobot badan awal sapi dibagi dengan lamanya hari pemeliharaan / penggemukan.

Pertambahan Bobot Badan Harian (kg/hari) =

5. Konversi Pakan

Konversi pakan merupakan kemampuan sapi mengubah konsumsi pakan berdasarkan bahan kering untuk mendapatkan kenaikan satu satuan bobot hidup yang dapat diketahui dari pembagian KBK dengan PBBH

Konversi Pakan (ratio) =

6. Bobot Akhir (kg)

Bobot akhir sapi adalah bobot badan ternak ketika siap untuk dipotong saat penggemukan selesai.

7. Bobot Karkas, Persentase Karkas dan Bobot Non karkas

5

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum

Secara keseluruhan kegiatan penelitian adalah persiapan ketersediaan pakan, penggemukan, dan pemotongan sapi. Ketersediaan pakan diperoleh dari penanaman sorgum di Blok A, B dan C Laboratorium lapang Fapet IPB dengan hasil panen sekitar 2.66 ton dari total luasan ladang tanam 0.76 ha, perolehan lainnya ialah sebanyak 4.19 ton dari petani sorgum di Subang, Jawa Barat. Produksi sorgum akan optimal bila dipanen pada waktu yang tepat. Sorgum siap panen berumur 80-85 hari atau pada saat bulir sorgum sudah berisi pati namun dengan kondisi batang yang belum terlalu kering dan keras. Sorgum cukup sulit ditemukan di Indonesia karena pengembangannya masih kurang, yakni baru mencapai 8000 Ha yang tersebar diberbagai daerah sedangkan di negara lain sudah cukup tinggi misalnya USA yang telah mencapai 5.7 juta ha, India 15. 8 juta ha, Australia 2.5 juta ha, China 8.7 juta ha (Supriyanto 2010).

Proses penggemukan tidak berlangsung lancar karena sapi sempat beberapa kali turun konsumsinya saat harus beradaptasi kembali dengan kualitas pakan yang berbeda akibat kurang konsistennya kualitas pakan yang dibuat. Penanggulangan konsumsi yang turun ialah dengan meningkatkan rangsangan nafsu makan menggunakan sedikit campuran molases dan garam pada pakan dan penyuntikan Vitamin B Complex sedangkan konsistensi kualitas pakan ditanggulangi dengan lebih memperhatikan teknis pembuatan silase sorgum dan kualitas sorgum yang dipanen. Beberapa sapi bali sempat terserang penyakit kembung, dan secara keseluruhan beberapa sapi terserang lemas otot dan juga serangan lalat terhadap luka luar. Penanggulangan yang dilakukan adalah pemberian obat Tymphanol-B untuk kembung, penyuntikan Biosalanin untuk sapi yang lemas otot dan penyemprotan Gusanex pada luka luar untuk mencegah serangan lalat dan tumbuhnya larva.

Pemotongan sapi dilakukan ketika harapan bobot akhir tercapai, pemotongan adalah untuk memisahkan bagian karkas dan non karkas. Sapi sebagian besar pemotongan dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) pada malam hari.

Performa Produksi

6

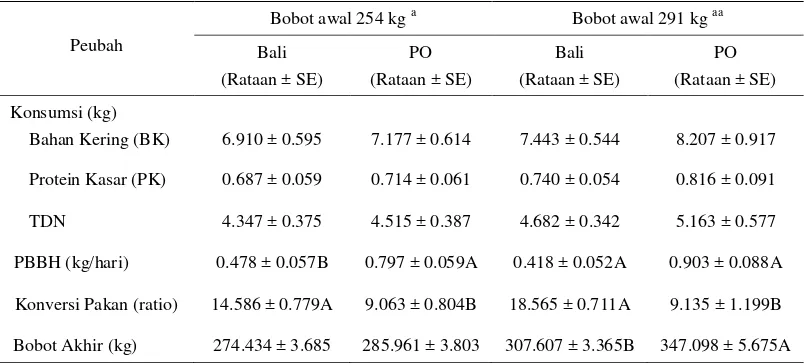

Tabel 1 Konsumsi, PBBH, konversi pakan dan bobot akhir sapi bali dan sapi PO pada penggemukan intensif berbasis silase sorgum

Peubah bobot awal yang sama diikuti oleh huruf besar yang berbedaadalah sangat berbeda nyata (P<0.01)

Konsumsi BK, PK dan TDN

Berdasarkan hasil analisis, bangsa sapi tidak berpengaruh nyata terhadap nilai konsumsi BK, PK dan TDN baik pada bobot awal 254 kg maupun bobot awal 291 kg. Hal ini menunjukan bahwa palatabilitas pakan cukup baik untuk sapi bali dan sapi PO. Palatabilitas adalah faktor penting dalam menentukan tingkat konsumsi ransum yang ditentukan oleh rasa, bau dan warna dari hijauan pakan (Mc Donald

et al. 2002) seperti sorgum yang dibuat menjadi silase. Pakan beraroma khas dari silase mempunyai palatabilitas yang baik sehingga ternak lebih menyukai kalau sudah terbiasa (BPTP Bengkulu 2011).

Ensilase juga dapat meningkatkan pemberian sorgum pada sapi karena dapat menurunkan kadar HCN pada hijauan sebanyak 72.7% (Adesogan 2006) terkait batas aman 100 ppm HCN bagi ternak ruminansia (Tewe 1994) dimana menurut Bertram et al. (2005) kandungan HCN sorgum cukup tinggi antara 400-900 ppm berdasarkan BK.Aktivitas enzim β-glukosidase danhidroksinitriliasebakteri asam laktat dalam silase berperan dalam proses penurunan Asam sianida, ikatan heksosa terpecah menjadi asam (H+) sehingga tidak berikatan lagi dengan sianida (CN-) (Achi dan Akomas 2006).

Pertambahan Bobot Badan Harian (PBBH)

7 kerangkanya besar memperlihatkan laju pertambahan bobot badan sampai 100% lebih tinggi dari ternak yang frame sizenya lebih kecil.

Konversi Pakan

Konversi pakan merujuk pada kemampuan sapi merubah sejumlah konsumsi pakan berdasarkan BK menjadi bobot badan perhari (PBBH). Hasil pengamatan menunjukan bangsa sapi berpengaruh sangat nyata terhadap nilai konversi pakan, pada bobot awal 254 kg nilai konversi pakan sapi bali adalah 14.586 ± 0.779 lebih tinggi dari sapi PO yaitu 9.063 ± 0.804, juga pada bobot awal 291 nilai konversi pakan sapi bali adalah 18.565 ± 0.711 lebih tinggi dari sapi PO yaitu 9.135 ± 1.199. Angka konversi pakan tersebut menunjukan sapi bali membutuhkan konsumsi BK yang lebih banyak dibanding sapi PO untuk memperoleh PBBH yang sama, semakin rendah nilai konversi pakan menunjukan tingkat efisiensi pakan semakin tinggi.

Siregar (2008) menyatakan bahwa konversi pakan yang baik untuk sapi adalah 8.56-13.29, artinya secara umum hanya sapi PO yang memiliki nilai konversi pakan yang baik (efisien). Nilai konversi pakan dipengaruhi tipe frame size. Frame size adalah luasan kerangka ternak tempat berkembangnya daging (Firdausi et al. 2012) dan menentukan kemampuan laju PBBH dan bobot akhir sapi sampai batas optimum pertumbuhan (Tatum et al. 2006). Sapi bali bertipe frame size kecil memiliki luasan berkembangnya daging lebih sedikit dibanding sapi PO yang bertipe frame size sedang, sehingga bila pada umur yang sama masa peralihan pertumbuhan otot ke kepertumbuhan lemak pada sapi bali lebih cepat dibanding sapi PO, nilai konversi pakan sapi PO lebih efisien karena masih mengalami pertumbuhan daging sedangkan sapi bali pada penelitian ini tidak efisien karena sudah mengalami pertumbuhan lemak yang ditandai konsumsi pakan yang lebih banyak namun dengan PBBH yang lebih kecil dibanding sapi PO, hal ini terjadi karena konsumsi energi pakan pada satu satuan dibutuhkan sampai dua kali lipat lebih banyak untuk membentuk lemak dari pada daging.

Bobot Akhir

Pemotongan sapi pada bobot akhir ideal dapat dicapai bila penggemukan disesuaikan dengan potensi genetik (bangsa sapi) dan ekonominya (bobot awal). Berdasarkan Tabel 1 bangsa sapi berpengaruh sangat nyata terhadap bobot akhir namun hanya pada bobot awal yang lebih besar (291 kg) atau pada tahap pemotongan kedua, bobot akhir sapi PO 347.098 ± 5.675 kg lebih tinggi dari bobot akhir sapi bali yaitu 307.607 ± 3.365 kg. Bobot akhir sapi bali sudah cukup optimal sedangkan bobot akhir sapi PO belum optimal dan bisa ditingkatkan lagi.

8

Bobot Karkas, Persentase Karkas dan Bobot Non Karkas

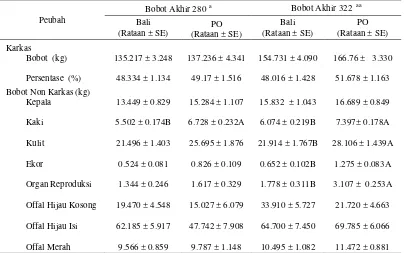

Pengukuran bobot karkas, persentase karkas dan bobot non karkas cukup penting dalam mendukung keberhasilan pencapaianperforma produksi dalam upaya penggemukan sapi. Hasil pengukuran ditampilkan pada Tabel 2 dibawah ini. Tabel 2 Peubah bobot karkas, persentase karkas dan bobot non karkassapi bali

dan sapi PO pada penggemukan intensif berbasis silase sorgum

a

Dikoreksi terhadap bobot akhir 280 kg, aadikoreksi terhadap bobot akhir 322 kg. Angka-angka pada kolom bobot akhir yang sama diikuti oleh huruf besar yang berbeda adalah berbeda nyata (P<0.05)

Menurut Soeparno (2005) karkas merupakan hasil utama proses pemotongan ternak, merupakan bagian tubuh ternak selain darah, kepala, organ reproduksi, organ dalam (offal), kulit, ekor dan kaki bagian bawah. Bagian-bagian selain karkas tersebut dinamakan non karkas. Berdasarkan hasil analisis, bangsa sapi tidak berpengaruh terhadap bobot dan persentase karkas baik pada bobot akhir 280 kg maupun 322 kg. Hal ini menunjukan bahwa potensi genetik pada bobot akhir yang sama tidak berpengaruh terhadap perbedaan bobot dan persentase karkas kedua bangsa, tetapi faktor yang berpengaruh adalah bobot akhir dan lama waktu penggemukan dimana nilainya berbanding lurus dengan bobot karkas (Mojto et al.2009) tapi tidak selalu diikuti dengan meningkatnya persentase karkas (Wiyatna 2007), hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan berat dari kepala, darah, bulu, isi rongga perut dan isi rongga dada (Soeparno 2005).

Persentase karkas hasil penelitian Wiyatna (2007) di RPH Ciroyom Bandung untuk sapi bali adalah 54% sedangkan sapi PO adalah 44%. Berdasarkan potensi genetiknya data ini memperlihatkan bahwa hasil persentase karkas dari model penggemukan intensif berbasis sorgum untuk sapi PO sudah termasuk tinggi, sedangkan untuk sapi bali dapat ditingkatkan lagi melalui manajemen pakan dan lama pemeliharaan yang lebih tepat.

9

Bagian karkas pada umumnya memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi daripada bagian non karkas, namun kenyataannya bagian non karkas juga cukup digemari oleh masyarakat Indonesia sehingga tidak bisa dikesampingkan hasilnya dalam pemotongan ternak. Hasil pengamatan (Tabel 2) menunjukan pada bobot akhir 280 kg dan 322 kg, perbedaan nyata bobot non karkas antara sapi bali dan sapi PO hanya pada bagian kaki bagian bawah, faktor yang mempengaruhi perbedaan bobot kaki bagian bawah adalah karena ukuran kerangka ternak, dimana pada bobot badan yang sama menurut Purpranoto (2013) sapi berkerangka lebih besar mempuyai kaki yang lebih panjang, berfungsi untuk menopang tubuh yang secara genetik berpotensi lebih berat.

Perbedaan nyata bobot non karkas juga pada bagian kulit, ekor dan organ reproduksi namun hanya terdapat di bobot akhir 322 kg. Hasil ini menunjukan perbedaan nyata bobot kulit, ekor dan organ reproduksi adalah pada bobot akhir yang lebih besar yang terkait dengan faktor ukuran kerangka tubuh dan atau asupan pakan. Purpranoto (2013) menyatakan bahwa kulit menyelimuti kerangka tubuh, jika kerangka tubuh semakin besar maka bobot kulit yang dihasilkan akan tinggi sedangkan ekor adalah organ yang mempunyai proporsi tulang lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi otot dan lemak, artinya bobot ekor yang lebih tinggi dapat dihasilkan dari kerangka tubuh yang lebih besar. performa organ reproduksi menurut Olanrewaju dan Babajide (1994) dipengaruhi oleh genetika, lingkungan fisik dan terutama adalah faktor nutrisi sehingga dapat dikatakan selain pengaruh ukuran kerangka tubuh dari perbedaan genetika, kenaikan bobot organ reproduksi juga sangat dipengaruhi oleh faktor asupan pakan.

Hasil non karkas yang tidak berbeda nyata berdasarkan bangsa sapi adalah pada bagian kepala dan organ dalam (offal). Harahap (2009) menyatakan bobot kepala meningkat sesuai dengan fase pertumbuhan hidupnya, artinya dalam program penggemukan yang relatif singkat bobot kepala tidak dipengaruhi bangsa sapi. Bobot offal menurut Meiaro (2008) dapat meningkat cepat karena faktor makanan artinya silase sorgum kurang tepat untuk upaya peningkatan bobot organ dalam seperti offal merah dan offal hijau isi atau offal kosong.

SIMPULAN

10

DAFTAR PUSTAKA

Achi OK and Akomas NS. 2006. Comporative assessment of fermentation techniques in the processing of fufu, a tradisional fermented cassava product. Pak J Nutr.(5):224-229.

Adesogan AT. 2006. Factors affecting corn silage quality in hot, humid climates. Di dalam: Proceedings of 17th annual florida ruminant nutrition; Florida (US): Gainesville symposium. Pp: 108-119.

[BPS] Balai Pusat Statistik. 2011. Pendataan Sapi Potong, Sapi Perah dan Kerbau (PSPK 2011). Jakarta (ID): Balai Pusat Statistik.

Bertram JD, Sneath RJ, Taylor KM, Mills BD, McKenzie RA. 2005. Cyanide (prussic acid) and nitrates in sorghum crops risk managements. Department of Primary Industries and Fisheries (US).

[DPKH] Ditjen Peternakan Kesehatan Hewan. 2010. Peta Wilayah Sumber Bibit Sapi Potong Lokal di Indonesia. Direktorat Jenderal Peternakan, Kementerian Pertanian (ID).

Diwyanto K, Praharani L. 2010. Reproduction management and breeding strategies to improve productivity and quality of cattle. Di dalam:

Proceedings of conservation and improvement of world indigenous cattle; 2010 September 3–4; Udayana University Bali, Indonesia. Bali (ID): Study center for bali cattle. Pp. 189 – 208

Diwyanto K, Priyanti. 2008. Keberhasilan pemanfaatan sapi bali berbasis pakan lokal dalam pengembangan usaha sapi potong di indonesia. Wartazoa. 18(1):34-45.

Diwyanto K, Saptati RA. 2010. Tantangan dan peluang dalam mewujudkan ketahanan pangan asal ternak: susu dan daging sapi. dalam: Menuju kedaulatan pangan. Dit. Jen Dikti-Kemendiknas. Hlm. 83–97.

Djajanegara A, Diwyanto K. 2001. Development strategies for genetic evaluation of beef production in indonesia. Di dalam: Proceedings of an int’l workshop; 2001 July 23–28; Khon kaen Province, Thailand. Khon kaen (TH): Aciar. No. 108.

Firdausi A, Susilawati T, Nasich M, Kuswati. 2012. Pertambahan bobot badan harian sapi Brahman Cross pada bobot badan dan frame size yang berbeda.

J Ternak Trop. 13(1):48-62.

11

Meiaro A. 2008. Bobot potong, bobot karkas dan non karkas domba lokal yang digemukkan dengan pemberian ransum komplit dan hijau [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Mojto J, Zaujec K, Gondekova M. 2009. Effect of age at slaughter on quality of carcass and meat in cows. Slovak (RU): J Anim Sci. 42:34-37.

Olanrewaju BS, Babajide S. (1994). Nutrition reproduction interactions in farm animals. Di dalam: International Foundation Seminar on Animal Reproduction; 1994 Jan 17-21; Niamey, Niger; Niger (NG): University of Nigeria. Pp:1-31.

Purpranoto I. 2013. Karakteristik karkas dan non karkas sapi potong pada kerangka tubuh yang berbeda [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Qomariyah N, Bahar S. 2010. Kajian usaha penggemukan sapi bali di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Di dalam: Proceedings, Seminar nasional teknologi peternakan dan veteriner; 3-4 Agustus 2010; Bogor (ID): Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Badan penelitian dan pengembangan pertanian, Kementerian pertanian. Hal. 270-275.

Sirappa MP. 2003. Prospek pengembangan sorgum di Indonesia sebagai komoditas alternatif untuk pangan, pakan dan industri. Jurnal Litbang Pertanian vol. 22

Siregar SB. 2008. Penggemukan Sapi. Jakarta (ID): Penebar Swadaya.

Soedjana TD, Bahri S, Diwyanto K, Priyanti A, Ilham N, Muharsini S, Tiesnamurti B. 2012. Menakar potensi penyediaan daging sapi dan kerbau di dalam negeri menuju swasembada 2014. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Peternakan. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian. Jakarta (ID): Iaard Pr

Soeranto. 2007. Pemuliaan Tanaman Sorgum di PATIR-BATAN. Badan Tenaga Nuklir Nasional. Jakarta (ID): Departemen ESDM.

Soeparno. 2005. Ilmu dan Teknologi Daging. Cetakan keempat. Yogyakarta (ID): Gadjah Mada University Press.

Supriyanto. 2010. Pengembangan sorgum di lahan kering untuk memenuhi kebutuhan pangan, pakan, energi dan industri. Di dalam: Menuju Purworejo dinamis dan kreatif; 2010; Purworejo (ID): Simposium Nasional. Hal. 49 Tatum JD, Dolezal HG, Williams Jr FL, Bowling RA and Taylor RE. 2006.

Effects of feeder-cattle frame size and muscle thicness on subsequent growth and carcass development. Ii. Absolute growth and associated changes in carcas composition. J Anim Sci. 62:121-131

Tewe O. 1994. Indices of cassava safety for livestock feeding. Swedia (SW): ISHS Acta Horticulturae.

12

LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil analisis ragam konsumsi bahan kering

Lampiran 2 Hasil analisis ragam konsumsi protein kasar

Lampiran 3 Hasil analisis ragam konsumsi TDN

Lampiran 4 Hasil analisis ragam PBBH

Lampiran 5 Hasil analisis ragam konversi pakan

Lampiran 6 Hasil analisis ragam bobot akhir (overall)

Lampiran 7 Hasil analisis perbandingan regresi bobot akhir dikoreksi terhadap bobot awal 254 kg

Sumber DB JK KT F hit Pr > F Model 3 2.04080793 0.68026931 0.58 0.6468 Galat 7 8.21650124 1.17378589

Total 10 10.25730918

Sumber DB JK KT F hit Pr > F Model 3 0.02018785 0.00672928 0.58 0.6468 Galat 7 0.08127836 0.01161119

Total 10 0.10146622

Sumber DB JK KT F hit Pr > F Model 3 0.80777341 0.26925780 0.58 0.6468 Galat 7 3.25217828 0.46459690

Total 10 4.05995169

Sumber DB JK KT F hit Pr > F Model 3 0.43768274 0.14589425 13.54 0.0027 Galat 7 0.07541746 0.01077392

Total 10 0.51310020

Sumber DB JK KT F hit Pr > F Model 3 219.7580198 73.2526733 36.46 0.0001 Galat 7 14.0626634 2.0089519

Total 10 233.8206832

Sumber DB JK KT F hit Pr > F Model 3 7 068.070943 2 356.023648 52.38 <.0001 Galat 7 314.838148 44.976878

Total 10 7 382.909091

13

Lampiran 8 Hasil analisis perbandingan regresi bobot akhir dikoreksi terhadap bobot awal 291 kg

Lampiran 9 Hasil analisis ragam bobot karkas panas

Lampiran 10 Hasil analisis ragam persentase karkas

Lampiran 11 Hasil analisis ragam bobot kepala

Lampiran 12 Hasil analisis ragam bobot kaki

Lampiran 13 Hasil analisis ragam bobot kulit

Lampiran 14 Hasil analisis perbandingan regresi bobot kulit dikoreksi terhadap bobot akhir 280 kg

Lampiran 15 Hasil analisis perbandingan regresi bobot kulit dikoreksi terhadap bobot akhir 322 kg

Parameter Estimasi Standard error t hit Pr > |t| y1bali-po -39.4917504 6.59823880 -5.99 0.0006

Sumber DB JK KT F hit Pr > F Model 3 2 967.232482 989.077494 21.15 0.0004 Galat 8 374.050718 46.756340

Total 11 3 341.283200

Sumber DB JK KT F hit Pr > F Model 3 31.18086629 10.39362210 1.82 0.2209 Galat 8 45.59984671 5.69998084

Total 11 76.78071300

Sumber DB JK KT F hit Pr > F Model 3 26.52370397 8.84123466 2.91 0.1012 Galat 8 24.34352694 3.04294087

Total 11 50.86723092

Sumber DB JK KT F hit Pr > F Model 3 7.84051966 2.61350655 19.56 0.0005 Galat 8 1.06882134 0.13360267

Total 11 8.90934100

Sumber DB JK KT F hit Pr > F Model 3 105.0684832 35.0228277 4.01 0.0515 Galat 8 69.8342998 8.7292875

Total 11 174.9027829

Parameter Estimasi Standard error t hit Pr > |t| y1bali-po -4.19930554 2.34253656 -1.79 0.1108

14

Lampiran 16 Hasil analisis ragam bobot ekor

Lampiran 17 Hasil analisis perbandingan regresi bobot ekor dikoreksi terhadap bobot akhir 280 kg

Lampiran 18 Hasil analisis perbandingan regresi bobot ekor dikoreksi terhadap bobot akhir 322 kg

Lampiran 19 Hasil analisis ragam bobot organ reproduksi

Lampiran 20 Hasil analisis perbandingan regresi bobot organ reproduksi dikoreksi terhadap bobot akhir 280 kg

Lampiran 21 Hasil analisis perbandingan regresi bobot organ reproduksi dikoreksi terhadap bobot akhir 322 kg

Lampiran 22 Hasil analisis ragam bobot offal hijau kosong

Lampiran 23 Hasil analisis ragam bobot offal hijau isi

Sumber DB JK KT F hit Pr > F Model 3 1.28684237 0.42894746 14.62 0.0013 Galat 8 0.23468855 0.02933607

Total 11 1.52153092

Parameter Estimasi Standard error t hit Pr > |t| y1bali-po -0.30141892 0.13579943 -2.22 0.0572

Parameter Estimasi Standard error t hit Pr > |t| y1bali-po -0.62262818 0.13209822 -4.71 0.0015

Sumber DB JK KT F hit Pr > F Model 3 7.84826594 2.61608865 9.69 0.0048 Galat 8 2.15877773 0.26984722

Total 11 10.00704367

Parameter Estimasi Standard error t hit Pr > |t| y1bali-po -0.27314082 0.41186601 -0.66 0.5259

Parameter Estimasi Standard error t hit Pr > |t| y1bali-po -1.32950075 0.40064061 -3.32 0.0106

Sumber DB JK KT F hit Pr > F Model 3 613.730694 204.576898 2.23 0.1620 Galat 8 733.487845 91.685981

Total 11 1 347.218539

Sumber DB JK KT F hit Pr > F Model 3 877.422427 292.474142 1.88 0.2105 Galat 8 1 241.306739 155.163342

15

Lampiran 24 Hasil analisis ragam bobot offal merah

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 20 Juni 1991 di Kuningan, Jawa Barat. Penulis adalah anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Didi Supardi dan Ibu Een Baenah.

Penulis menyelesaikan pendidikan menengah di SMAN 1 Cilimus dan melanjutkan ke Institut Pertanian Bogor melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun 2009 dan diterima di Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan Fakultas Peternakan. Penulis aktif dalam organisasi atau kegiatan internal kampus seperti HIMARIKA (2009), Cybertron (2009), IPS BEM KM (2010), BEM Fapet 2011), Asrama Sylvasari (2010-2011), Asrama Sylvapinus (2012-2013). Penulis juga pernah mendapat prestasi diantaranya Juara III lomba Tim Aerobik TPB IPB (2009), Penampilan guitar arrangement terpilih untuk theme song acara Bogor Green Sound for the Earth

(BGSE) yang merupakan acara lomba cipta lagu lingkungan tingkat SMA se- Bogor (2013).

Sumber DB JK KT F hit Pr > F Model 3 9.76868544 3.25622848 1.00 0.4428 Galat 8 26.16575147 3.27071893