STRUKTUR KOMUNITAS PASCA LARVA UDANG

HUBUNGANNYA DENGAN KARAKTERISTIK HABITAT

DAERAH ASUHAN PADA EKOSISTEM MANGROVE DAN

ESTUARIA TELUK CEMPI

OLEH :

A R I F I N

wPROGRAM PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

STRUKTUR KOMUNITAS PASCA LARVA UDANG

HUBUNGANNYA DENGAN KARAKTERISTIK HABITAT

DAERAH ASUHAN PADA EKOSISTEM MANGROVE DAN

ESTUARIA TELUK CEMPI

A R I F I N

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Magister Sains pada

Program Studi Ilmu Kelautan

PROGRAM PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Tesis : Struktur Komunitas Pascalarva Udang Hubungannya dengsn Karakteristik Habitat Daerah Asuhan pada Ekosistem Mangrove dan Estuaria Teluk Cempi.

Nalna : Aria'in

Nomor Pokok : 9966.4

Program Studi : 1ln1 1 Iielautan

1. Komisi Peinbimbing

Dr.

1;

Dietriech G. ~ e n g . . KetuaMengetahui,

2. Ketua Program Stud< Ilmu Kelautan

/q$-j?l,

Dr.Ir.1-I.Ri a ffand' DEAAnggota

3. Direktur Program Pascasarjana

Dr. Ir. Mulia Purba, MS.:

SITRAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis yang berjudul :

"Struktur Komunitas Pasca Larva Udang Hubungannya dengan Karakteristik Habitat Daerah Asuhan pada Ekosistem Mangrove dan Estuaria Teluk Cempi"

Adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan belwn pernah di publikasikan. Semua sumber data dan informasi yang digunakan tehh dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Tuhan seru sekalian alam, yang telah memberikan rahrnat dan nikmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Tema yang &pilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Maret 2001 ini ialah pasca larva udang dan daerah asuhannya, dengan judul Struktur Komunitas Pasca larva Udang Hubungannya dengan Karakteristik Habitat Daerah Asuhan pada Ekosistem Mangrove dan Estuaria Teluk Cempi.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Ir. Dietriech G. Bengen, DEA dan Bapak Dr. Ir. H. Ridwan Affandi, DEA selaku pembimbing yang telah banyak memberi saran. Di samping itu, ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Penyandang Dana Beasiswa Pendidikan Pascasajana (BPPS) DIKTI, Bapak Bupati KDH TK. I1 Dompu yang telah memberikan bantuan dana penelitian, Ibu/Mertua, Istri dan anak-anakku tersayang serta seluruh keluarga atas doa dan kasih sayangnya, adik-adik mahasiswa Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas: Yunus, Dahlan, Nyta dan Hasni yang turut membantu dalam pengambilan data penelitian di lapangan dan

1

laboratorium.Akhirnya semoga karya ilmiah ini dapat memberikan informasi yang berarti di dalam pengelolaan sumberdaya udang di Teluk Cempi khususnya, dan dapat menarnbah khasanah informasi mengenai udang di Indonesia urnumnya.

Bogor, Pebruari 2002

ABSTRAK

ARIFIN. Struktur Komunitas Pasca Larva Udang Hubungannya dengan Karakteristik Habitat Daerah Asuhan pada Ekosistem Mangrove dan Estuaria Teluk Cempi. Dibimbing oleh DlETRlECH G. BENGEN dan RlDWAN AFFANDL.

Tingginya aktifitas pembangunan di wilayah pesisir berdampak terhadap rusaknya ekosistem pesisir yaitu ekosistem mangrove dan estuaria yang selanjutnya berdampak terhadap kehidupan organisme laut didalarnnya. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret hingga Juli 2001 di daerah ekosistem mangrove dan estuaria Teluk Cempi Nusa Tenggara Barat.

Tujuan penelitian ini adalah

untuk

mendapatkan inforrnasi mengenai strukturkomunitas dan pola sebaran spasial pasca larva udang di daerah asuhan sekitar ekosistem mangrove dan estuaria Teluk Cempi, menentukan lokasi dan karakteristik habitat daerah asuhan tiap-tiap jenis pasca larva udang, menentukan karakteristik habitat daerah asuhan yang memberikan kelimpahan dan komposisi jenis pasca larva udang yang tinggi, dan menentukan karakteristik habitat daerah asuhan yang terkait dengan sebaran ukuran tiap jenis pasca larva udang.

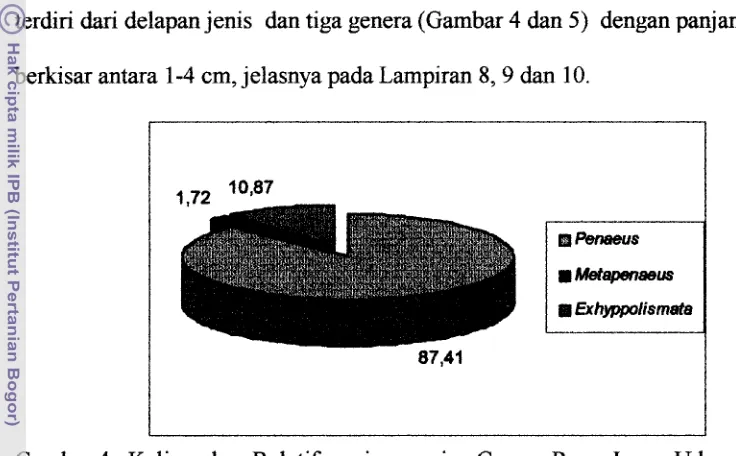

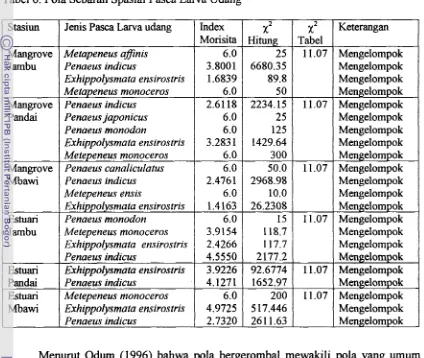

Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat delapan jenis pasca larva udang, indeks keanekaragamannya tergolong rendah, dan pola sebaran spasialnya adalah bergerombol secara tidak acak kecuali jenis A4. emxs pada stasiun Mbawi Mangrove

DAPTAR TABEL

Halam an

1. Komposisi Substrat Dasar yang didapatkan di lokasi penelitian . . . 47 2. Jumlah Spesies, Kelimpahan, Indeks Keanekaragaman (H7),

Keseragaman (E), dan Dominasi Fitoplankton . . . 49

3. Jumlah Spesies, Kelimpahan, Indeks Keanekaragarnan (H7),

Keseragaman (E), dan Dominasi Zooplankton .

.

. . ..

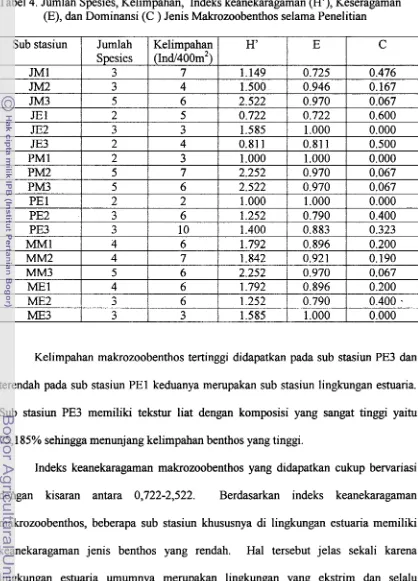

. . . 5 14. Jumlah Spesies, Kelimpahan, lndeks Keanekaragaman ( H ) , 53 Keseragaman (E), dan Dominasi Makrozoobenthos.. . .

.

.. . .

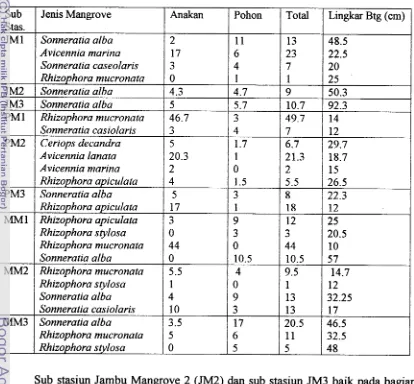

. . . .5. Komposisi Jenis, Kerapatan dan Lingliaran Batang Vegetasi

Mangrove . . . 5 5

6. Pola Sebaran Spasial Pasca Larva Udang . .

.

. . ..

. . . . 62DAFTAR GAMRAR

Halaman

...

Diagam Alir Pendekatan Masalah.. 7

...

Peta Lokasi Penelitian 25

...

Prosedur Penelitian dan Metode Analisis Data.. 35

Kelimpahan Relatif masing-masing Genera Pasca Larva Udang.. ... 5 8

Kelimpahan Relatif masing-inasins Jenis Pasca Larva Udang.. ... 50 Hasil Analisis Komponen Utama Parameter Perairan dan Substrat

A. Korelasi Variabel Fisika-Kimia dan Biologi perairan dan substrat pada Sumbu 1 dan 2

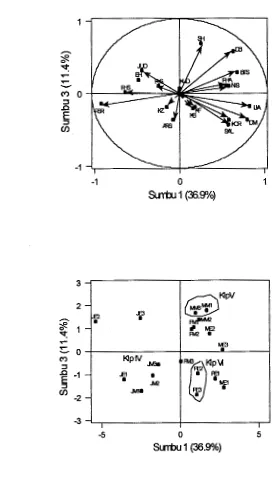

B. Sebaran Sub Stasiun pada Sunbu 1 dan 2 ... 7 1 Hasil Analisis Komponen Utama Parameter Perairan dan Substrat

A. Korelasi Variabel Fisika-Kimia dan Biologi perairan dan substrat pada Sumbu 1 dan 3

B. Sebaran Sub Stasiun pada sunlbu 1 dan 3 . . ... 72 Hasil Anal isis Faktorial Koresponden Sebaran Jen is Pasca Larva Udang antar sub stasiun (A) pada sumbu 1 dan 2; (B) pada sumbu 1 dan 3 ... 76

Nasil Analisis Fahqorial Koresponden Sebaran Ukuran Pasca Larva Udang dcngan Parameter Perairan (A) pada Sumbu 1 dan 2; (B) pada

...

Sunlbu 1 dan 3 79

Hasil Analisis Faktorial Koresponden Sebaran Ukuran Pasca Larva Udang dengan Parameter Substrat (A) pada Surnbu 1 dan 2; (B) pada ...

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Alat clan Bahan yang digunakan Selama Penelitian . . .

.

..

. . . ... 90Parameter yang diukur, Unit Pengukuran dan Metode Pengukuran . . . 9 1

Kisaran dan Rataan Hasil Pengukuran Parameter Fisika-Kimia

Perairan

. . . .

. . .. .

..

. . ..

..

. . ..

..

. . . .92

Kisaran dan Rataan Hasil Pengukuran Parameter Fisika-Kimia

Substrat ... 93

Kelimpahan Plankton yang didapatkan selama Penelitian .

.

. . . 94Jenis-jenis Makrozoobenthos yang didapatkan selama Penelitian.. . . 97

Komposisi Jenis, Kerapatan dan Rata-rata Lingkaran Batang

Vegetasi Mangrove . . .

.

. . ..

. . . 99Kelimpahan Jenis Pasca Larva Udang pada setiap Sub Stasiun

Penelitian . . .

.

. . ..

. . ..

. . ..

. ..

. . . ..

. . .101

Jumlah Individu, Kelimpahan Relatif dan Panjang Karapaks Pasca

Larva Udang .

. .

. . .. . .

. . . 10 1Pasca Larva Udang yang Tertangkap selama Penelitian . . .

.

. . 102Matriks Korelasi Antar Parameter Air dan Substrat . . .

.

. . . . .. 104Akar Ciri dan Persentase Ragam pada Empat Sumbu Parameter 104 Perairan dan Substrat .. . .

.

. . .. .

. . . ...Korelasi antar Parameter Air dan Substrat pada Empat Sumbu .

. . .

..

105Kualitas Representasi (Kosinus Kuadrat) dari setiap Sub Stasiun

. . .

. . . .. 106Akar Ciri dan Persentase Ragam Sebaran Spasial Pasca Larva

Udang

. . .

. . ..

. . .. . .

. . . ..

. . ..

..

. . ..

. . 106 Kosinus Kuadrat (1) dan Kontribusi Relatif (2) dari (CA) SpasialPasca Larva Udang pada tiga Sumbu Faktorial .

.

. . .. .

. . . ... 107Akar Ciri dan Persentase Ragam pada Empat Sumbu Faktorial (CA)

ukuran Pasca Larva Udang dengan Parameter Air .

.

. . ..

..

.. . .

..

. ..

. . . . 107Akar Ciri dan Persentase Ragam pada Empat Sulnbu Faktorial (CA)

1 8a. Kosinus Kuadrat (1) dan Kontribusi Relatif ( 2 ) dari CA Ukuran Pasca Larva Udang dengan Parameter Perairan pada Tiga Sumbu

...

Faktorial 107

18b. Kosinus Kuadrat (1) dan Kontribusi Relatif (2) dari CA Ukuran Pasca l a v a Udang dengan Parameter Substrat pada Tiga Sumbu

... Faktorial

107

... 19. Ciri-ciri Umuin Udang Fa~nili Penaeidae dan Hippolytidae 108

20. Galnbar Jenis-jenis Pasca Larva Udang yang didapatkan ... 1 1 1

2 1. Peta Sebaran Karakteristik Fisika-Kimia dan Biologi Perairan dan ... Substrat antar sub stasiun Penelitian, Hasil PCA

113

22. Peta Sebaran Jenis Pasca Larva Udang dan Jenis Mangrove menurut ...

18a. Kosinus Kuadrat (1) dan Kontribusi Relatif (2) dari CA Ukuran Pasca Larva Udang dengan Parameter Perairan pada Tiga Sumbu

... Faktorial.

107 18b. Kosinus Kuadrat (1) dan Kontribusi Relatif (2) dari CA Ukuran

Pasca Larva Udang dengan Parameter Substrat pada Tiga Sumbu ... Faktorial

107 ... 19. Ciri-ciri Utnuin Udang Falnili Penaeidae dan Hippolytidae 108

20. Galnbar Jenis-jenis Pasca Larva Udang yang didapatkan ... 1 1 1

2 1. Peta Sebaran Karakteristik Fisika-Kimia dan Biologi Perairan dan Substrat antar sub stasiun Penelitian, Hasil PCA ...

113

22. Peta Sebaran Jenis Pasca Larva Udang dan Jenis Mangrove menurut ...

DAFTAR IS1

Halaman DAFTAR TABEL..

.

. . .. .

. . ..

. . .DAFTAR GAMBAR.. . . .

.

. . . DAFTAR LAMPIRAN.. . ..

. . ..

. . ..

. . ..

. . ..

. . .PENDAHULUAN . . .

Latar Belakang.. . .

Tujuan dan Kegunaan . . .

Hipotesis Penelitian.

. .

. .. .

. . .Identifikasi Masalah.. . .

.

. . ..

. . ..

. . .Pendekatan Pemecahan Masalah .

.

..

. . ..

. . ..

. . .. .

. . .TINJAUAN PUSTAKA.. . .

Taxonomi

.

.. .

. . . ..

. . ..

. . ..

. . ..

. . .Daur Hidup.. . .

Makanan . . .

.

. . ..

. . ..

. . . . . ..

. . ..

. . .. . .

. . . ..

. ..

Stock Rekruitment dan Habitat . . .Estuaria. . .

.

. . . .. .

. . .Eskosistem Mangrove .

.

. . . Potensi Hutan Mangrove.. . ..

. . .Peranan Hutan Mangrove . . . .. METODOLOGI PENELITIAN..

. . .

..

. . ..

. . ..

. . ..

. . . ..

. . . ..

.. . .

.. .

. . . ..

. .Waktu dan Tempat Penelitian.. . .

.

. . ..

Alat dan Bahan.. . . ... Prosedur Penelitian . . .

. . .

. . .Penentuan Stasiun ... . . Pengambilan Contoh Pasca Larva Udang..

. . .

.

. . .

.

. . .

. . .

. .

.. .

.

. .

Pengumpulan Data dan Prosedurnya.. . ..

. . .. .

. . ..

. . . Identifikasi Pasca Larva Udang dan Mangrove...

. . . ..

..

. . .. .

. . . Kerapatan Jenis Mangrove.. .. .

. . ..

. . ..

. . . ..

.. .

. . ..

. . . Pengarnbilan Contoh dan Identifikasiu Plankton . ..

. . ..

. . . .. Pengambilan Contoh dan Identifikasi Makrozzobenthos . . . Pengambilan Contoh Air dan Substrat . . . . ..

. . . .. Analisis Data.. . . .. . .Struktur Koinunitas Pasca Larva Udang . . .

Karakteristik Habitat . . .

Keterkaitan Pasca Larva Udang dengan Larakter Habitat . . .

HASIL DAN PEMBAHASAN.. . .

.

. . . Kondisi Fisika-Kimia Perairan dan Substrat . . .Suhu . . .

xi xii ...

X l l l

... Kecerahan ... Kekeruhan ... Kecepatan Arus ... Salinitas

Oksigen Terlarut ... ... Derajat Keasaman (pH) Air dan Substrat

Bahan Organik Total Air dan Substrat

...

Nitrat Air dan Substrat ...... Pospat Air dan Substrat

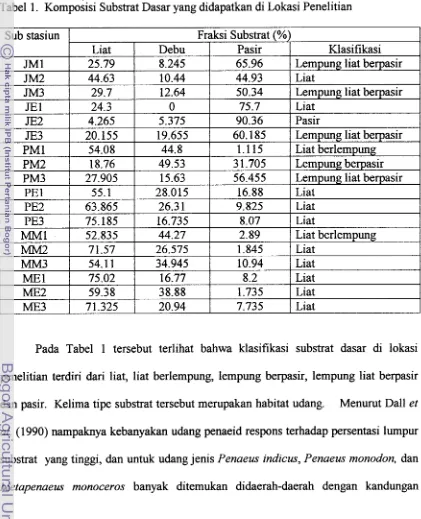

... Substrat Dasar

... Kondisi Biolog Perairan dan Substrat

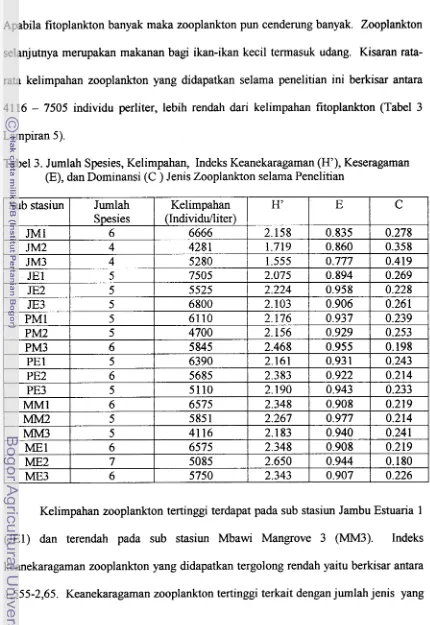

... Fitoplankton ... Zooplankton ... Benthos

Vegetasi Mangrove ... ... Pasca Larva Udang

... Komposisi Jenis dan Kelimpahan

... Pola Distribusi Spasial

...

Struktur Komunitas Pasca Larva UdangKarakteristik Fisika-Kimia-Biologi Air dan Substrat Hubungannya dengan Kelimpahan clan Jumlah Jenis Pasca Larva

... Udang

Distribusi Spasial Jenis Pasca Larva Udang antar Sub

... Stasiun

Distribusi Ukuran Pasca Larva Udang Hubungannya dengan ... Parameter Air dan Sedimen

... KESIMPULAN DAN SARAN

... Kesimpulan

... Saran

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Ekosistem mangrove didefinisikan sebagai mintakat pasang surut dan mintakat

supra pasut dari pantai berlumpur, teluk, gobah dan estuaria yang didominasi oleh

fialopl~yta (tumbuhan yang hidup di air asin), yang terkait dengan anak sungai, rawa dan penggenangan, bersama dengan populasi tumbuhan dan hewan (Nybakken, 1992).

Secara ekologis ekosistem mangrove memiliki peranan yang sangat penting.

Zat hara yang diberikan oleh mangrove ke gobah-gobah sebagai detritus akan terbawa

oleh arus ke perairan pantai didekatnya dan menjadi sumber makanan jasad renik

yang merupakan mata rantai pertaina dalanl rantai makanan (Nybakken, 1997;

Bengen, 2000). Berbagai jenis hewan laut seperti ikan, udang, kepiting dan moluska,

hidup di kawasan ini atau sangat bergantung pada keberadaan hutan mangrove dalam

melengkapi siklus hidupnya.

Khusus untuk udang cokiat Penaeus aztecus dan udang putih Yenaeus setflkrus, siklus hidupnya secara integral terkait dengan estuaria. Masa muda dari udang tersebut memanfaatkan habitat yang dangkal di estuaria, dan sebagian besar

produksi udang didukung oleh produktifitas dari daerah asuhan tersebut (Mine110 dan

Roger, 199 1). Dengan demikian, kelangsungan hidup, pertumbuhan dan kelimpahan

udang sangat dipengaruhi oleh karakteristik dari perairan estuaria maupun hutan

mangrove, yang selanjutnya kelangsungan hidup larva maupun pasca larva udang

tersebut akan berpengaruh terhadap stok rekruitmen dan populasi udang dewasa

tersebut akan berpengaruh terhadap stok rekruitmen dan populasi udang dewasa

(Gulland dan Brian, 198 1).

Mengenai udang penaeid, meskipun taxonomi udang dewasa relatif telah

dikenal dengan baik dan kunci identifikasinya pun sudah tersedia, namun taxonomi

dari stadia awal tidak didokumentasikan. Kunci identifikasi pasca larva dan juvenil

yang tersedia masih terbatas pada jenis dan daerah geografis tertentu atau pemisahan

jenis dalam genera hanya pada level kelompok genera (Lavery dan Staples, 1990),

untuk itu perlu dimunculkan penelitian-penelitian yang terfokuskan pada larva

maupun pasca larva udang.

Tingginya pertambahan penduduk dan pesatnya kegiatan pembangunan di

wilayah pesisir bagi berbagai peruntukan, maka tekanan ekologis terhadap ekosistem

pesisir khususnya hutan mangrove dan estuaria akan meningkat pula (Bengen, 2000).

Meningkatnya tekanan ini berdampak terhadap kerusakan ekosistem mangrove dan

estuaria yang selanjutnya juga berdampak terhadap kehidupan organisme di

dalamnya.

Teluk Cempi sebagai salah satu penghasil udang ekonomis penting di daerah

Nusa Tenggara Barat memiliki karakteristik lingkungan perairan yang spesifik karena

letaknya yang langsung berbatasan dengan Samudra India, dan wilayah pesisirnya

didukung oleh hutan mangrove yang cukup luas yaitu 749 Ha. (Anonimous, 1990).

Namun sayangnya, tingkat pengusahaan terhadap sumberdaya udang di wilayah Teluk

Cempi sudah berada pada taraf yang tinggi, estimasi produksi pada tahun 1989 sudah

Keadaan ini terjadi karena usaha penangkapan dilakukan tidak hanya terhadap udang

ukuran konsumsi melainkan juga terhadap induk udang yang siap memijah.

Usaha penangkapan terhadap induk udang sangat berpotensi untuk

mengancam populasi udang di Teluk Cempi, karena te rjadi pemutusan salah satu mata

rantai yang paling vital dalam siklus hidup udang. Keadaan tersebut akan inenjadi

lebih parah lagi apabila daerah asuhan udang di wilayah pesisir banyak mengalami

kerusakan akibat aktifitas pembangunan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan

fungsi ekologis ekosistem mangrove, seperti penebangan hutan mangrove untuk

pembuatan tambak, jalan raya maupun untuk areal pemukiman.

Perubahan habitat baik secara alami maupun oleh aktifitas manusia dapat

mempengaruhi populasi udang secara nyata. Oleh karena lokasinya di dekat daratan,

maka perannya sebagai daerah asuhan (nursery ground) lebih mudah mendapat

serangan manusia dari pada daerah pemijahan di lepas pantai. Lokasi dan

karakteristik daerah asuhan dari jenis udang yang berbeda memerlukan penggambaran

yang spesifik agar mereka bisa dilindungi (Iversen et ul., 1992).

Mengingat ha1 tersebut di atas, maka perlu dilakukan penelitian mengenai

daerah asuhan udang di wilayah perairan ekosistem mangrove dan estuaria Teluk

Cempi terutama mengenai karakteristik biologi, fisika dan kimia yang mendukung

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

a. Mendapatkan inforrnasi mengenai struktur komunitas dan pola sebaran spasial

pasca larva udang di daerah asuhan sekitar ekosistem mangrove dan estuaria

Teluk Cempi.

b. Menentukan lokasi dan karakteristik habitat daerah asuhan tiap-tiap jenis

pasca larva udang.

c. Menentukan karakteristik habitat daerah asuhan yang memberikan

kelimpahan dan komposisi jenis pasca larva udang yang tinggi.

d. Menentukan karakteristik habitat daerah asuhan yang terkait dengan sebaran

ukuran tiap jenis pasca larva udang.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar

pertimbangan dalam pengelolaan wilayah pesisir untuk berbagai peruntukan agar

tidak merusak daerah asuhan yang memberikan kelimpahan dan komposisi jenis

pasca lava udang yang tingg. Apabila suatu saat di perairan Teluk Cempi perlu

dilakukan Restocking terhadap udang, maka informasi mengenai lokasi yang sesuai

untuk melakukan restocking telah diketahui melalui karakteristik habitat yang

memberikan kelimpahan dan komposisi jenis pasca larva udang yang tinggi.

Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam memilih

karakteristik habitat untuk areal budidaya yang betul-betul sesuai dengan kehidupan

Hipotesis

Mengacu pada tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka hipotesis yang

diajukan dalam penelitian ini adalah :

a. Struktur komunitas pasca larva udang di Teluk Cempi sangat ditentukan oleh

karakteristik habitat daerah asuhan pada ekosistem mangrove dan estuaria.

b. Lokasi dan karakteristik habitat daerah asuhan pasca larva udang di Teluk

Cempi sangat dipengaruhi oleh kondisi ekosistem mangrove dan Estuaria.

c. Kelimpahan clan Komposisi jenis pasca larva udang yang tingg sangat

ditentukan oleh variasi karakteristik fisika, kimia, dan biologi habitat daerah

asuhan udang.

d. Sebaran ukuran tiap jenis pasca larva udang sangat ditentukan oleh

karakteristik fislka, hmia, dan biologi habitat daerah asuhan udang.

Identifikasi Masalah

Adapun pernasalahan dalam penelitian ini adalah :

Pengeksploitasian terhadap induk udang di perairan Teluk Cempi untuk

mensuplai kebutuhan induk di Hatchery akan berpengaruh terhadap stock pasca larva

udang, yang selanjutnya berpengaruh terhadap stock udang ukuran konsumsi dan

stock udang dewasa.

Sebagian dari awal daur hidup udang dihabiskan di daerah pantai dan estuaria

yang kaya akan bahan makanan yang diperlukan oleh organisme tersebut, sehingga

perubahan kondisi ekosistem tersebut akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup

Perkembangan pembangunan di wilayah pesisir terutama pembukaan tambak,

pembangunan perumahan dan jalan raya, akan berpengaruh terhadap perubahan

kondisi habitat di daerah pantai terutama ekosistem hutan mangrove dan estuaria.

Perubahan kondisi habitat yang meliputi karakteristik fisika, kimia dan biologi

perairan sangat menentukan struktur komunitas organisme yang berasosiasi

dengannya.

Pendekatan Pemecahan Masalah

Banyak jenis hewan laut memanfaatkan ekosistem mangrove dan estuaria

sebagai habitat sementara untuk pemijahan, pembesaran atau untuk berlindung.

Beberapa jenis udang ekonomis penting sangat bergantung pada ekosistem

mangrove (Mcnae, 1974; Unar, 1972).

Perubahan kondisi habitat ekosistem mangrove yang meliputi komposisi jenis,

kerapatan dan ketebalan formasi ekosistem mangrove akan menentukan variasi

karakteristik fisika, kimia dan biolog perairan yang selanjutnya akan menentukan

struktur komunitas organisme yang berasosiasi dengannya.

Pengamatan perubahan kondisi habitat dapat dilakukan dengan mengukur

parameter fisika yang meliput kecerahan, kecepatan arus, fenomena pasang surut, dan

kedalaman perairan: parameter kimia (pospat, nitrat, dan pH): parameter biologi

(Plankton dan Bentos) dan parameter sedimen yang meliputi (pH, nitrat, pospat dan

Eh) di wilayah tersebut. Parameter fisika, kimia, dan biologi perairan

dan substrat selanjutnya dikaitkan dengan struktur komunitas pasca larva udang yang

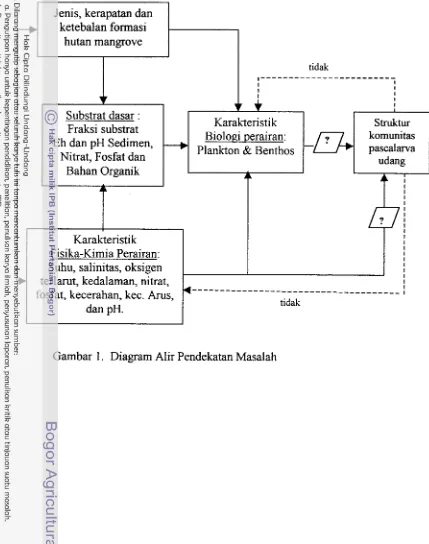

Gambar 1. Diagram Alir Pendekatan Masalah Jenis, kerapatan dan

ketebalan formasi hutan mangrove

v

tidak

I - - -

I I I

I

I I I

I

Substrat dasar :

v

+

IFraksi substrat Karakteristik Struktur

Biologi perairan: komunitas

Eh dan pH SedimenY

plankton & ~~~~h~~

-

pascalarvaNitrat, Fosfat dan udang

Bahan Organik A

A

Karakteristik Fisika-Kimia Perairan: Suhu, salinitas, oksigen

A I

I I I I I I I I I I I I

1

terlarut, kedalaman, nitrat, I I [image:157.506.19.448.58.602.2]I

...

fosfat, kecerahan, kec. Arus,tidak

TINJAUAN PUSTAKA

Taxonomi Udang

FA0 mendaftar sekitar 343 jenis udang yang secara aktual ataupun potensial

merupakan jenis ekonomis penting (Holthuis, 1980). Dari jurnlah tersebut, 1 10 jenis

adalah anggota dari famili Penaeidae dan sekitar 80% merupakan hasil tangkapan

udang dunia (Dore dan Frimodt, 1987).

Menurut Fast dan James (1992) udang Penaeid merupakan anggota dari Pilum

yang terbesar dari kerajaan hewan yaitu Artlzropoda yang dicirikan oleh pertautan

anggota gerak (appendages) dan rangka luar (kutikula) yang mengalami moulting

atau ganti kulit secara periodik. Sub pilum yang besar yang hidup di air adalah

Crustacea yang memiliki 42.000 jenis dan terdiri dari 10 klas. Selanjutnya Lovett

(1 98 1) mengemukakan taxonomi udang sebagai berikut :

Pilum : Arthropods

Sub Pilum : Mandibulata

Klas : Crustacea

Sub klas : Malacostraca Super ordo : Eucarida

Or do : Decapoda

Sub ordo : Natantia

Famili : Penaeidae

Sergestid

Dore dan Frimodt (1987) menjelaskan ada 17 famili udang yang memiliki nilai

ekonomis yang berarti, namun jenis udang yang memiliki nilai ekonomis paling

penting hanya dimiliki oleh empat famili yaitu : Penaeidae, Pandalidae, Crangonidae

dan Palaemonidae. Selanjutnya dari empat famili tersebut yang paling nyata adalah

udang penaeid dan tiga famili lainnya adalah udang Caridean.

Udang dari famili Penaeidae, Sergestidae dan Luciferidae yang terdapat di

Asia Tenggara (yang tertangkap di perairan sekitar Malaysia dan Singapura) menurut

Lovett (1981) adalah meliputi : Famili : Penaeidae

Genus : Heteropenueus (1 jenis)

Solenoceru (6 jenis)

Aristacomorplta ( 1 jenis)

Penaeus (1 1 jenis)

Sicyonia (3 jenis)

Metapenaeopsis (1 0 jenis)

Parapenaeus (5 jenis)

Penaeopsis (1 jenis)

Metapenaeus (14 jenis)

Atypopenaeus (1 jenis)

Parapenaeopsis (1 1 jenis)

Farnili : Sergestidae Genus : Acetes (4 jenis) Famili : Luciferida

Genus : Lucifer (I jenis)

Menurut King (1 995) dua infra-ordo Caridea dan Penaeidea, subordo Natantia

dan ordo Decapoda memiliki jumlah jenis yang banyak dieksploitasi dan biasanya

disebut shrimp (udang berukuran kecil) dan prawn (udang berukuran besar).

Selanjutnya udang Caridea berbeda dengan udang Penaeid karena memiliki Pleuron

(yang menutup cangkang) dari segrnen abdomen kedua, dan pasangan kaki jalan

ketiga tidak memiliki capit. Tidak seperti udang penaeid, udang Caridea membawa

telur yang terbuahi diluar tubuhnya dibawah abdomen yang seringkali lebih kecil dari

telur udang penaeid.

Daur Hidup Udang

Daur hidup udang di alam terdiri dari dua fase, yaitu fase di tengah laut (laut

dalam) yang meliputi fase peneluran, dan fase perairan muara atau pantai (Toro dan

Sugiarto, 1979). Lebih lanjut dijelaskan bahwa daur hidup udang di laut dimulai pada

waktu udang dewasa memijah dan bertelur di laut. Telur yang kemudian dibuahi akan

menetas menjadi larva udang stadia nauplius, kemudian berturut-turut menjadi zoea,

mysis, dan pascalarvu yang selanjutnya bermigrasi ke daerah asuhan di wilayah

pesisir dan tumbuh di perairan tersebut hingga menjadi juvenil dan bergerak kembali

Menurut Silas (1978) pasca larva udang ditandai dengan bentuk tubuh yang

sudah menyerupai udang dewasa. Pada stadia ini udang melakukan migrasi ke arah

muara atau perairan pantai di mana salinitas relatif lebih rendah. Stadia pasca larva

dapat mencapai daerah asuhan dan tumbuh menjadi juvenil, kemudian tumbuh dewasa

dan kembali ke laut untuk melakukan pemijahan. Pasca larva akan mengalami

pergantian kulit berkali-kali tergantung jenisnya. Sebagai contoh, Penaeus

merguierzsis mengalami pergantian kulit sebanyak 14 kali, sedangkan Penaeus

monodon dan Metapenaeus monocerus mengalami 12 kali pergantian kulit. Selama

4-5 hari pertama, pasca larva cenderung lnasih bersifat planktonik, selanjutnya kadang

berenang atau berdiam di dasar perairan.

Pada stadia pascalarva, udang akan berrnigrasi memasuki daerah estuaria

dimana salinitas lebih rendah dan juga merupakan area yang baik untuk daerah

asuhan. Mekanisme perpindahan pascalarva memasuki daerah asuhan seperti yang

diteliti oleh Hughes (1968) adalah berhubungan dengan salinitas. Pada penurunan

salinitas 2-3 '1, pascalarva udang akan turun dari kolom air dan membatasi

aktifitasnya di sekitar dasar perairan sebagai proses aklimatisasi terhadap salinitas

permukaan yang lebih rendah. Pada saat pasang naik, pasca larva akan naik ke

permukaan air dan terbawa a m pasang memasuki estuaria atau daerah pesisir.

Khusus untuk udang coklat Penaeus uztecus dan udang putih Penaeus

setgerus menurut Minello dan Roger (1991) siklus hidupnya secara integral terkait

dengan estuaria. Masa muda dari udang tersebut memanfaatkan habitat yang dangkal

daerah asuhan tersebut. Dengan demikian, kelangsungan hidup, pertumbuhan dan

kelimpahan udang sangat dipengaruhi oleh karakteristik dari perairan estuaria maupun

hutan mangrove, yang selanjutnya kelangsungan hidup larva maupun pasca larva

udang tersebut akan berpengaruh terhadap stok rekruitmen dan populasi udang

dewasa (Gulland dan Brian, 1 98 1 ).

Pada awal stadia nauplius dan mysis, udang terdapat sebagai plankton di

daerah neritik, tetapi pada akhirnya larva terkonsentrasi disekitar mulut estuaria dan

lagun (Longhurst dan Daniel, 1987), mereka masuk ke wilayah tersebut pada saat

pasang tinggi. Pada beberapa kasus, mereka menggunakan migrasi vertikal antara

permukaan dan dasar, bergerak ke atas menuju estuaria (Rothlisberg, 1982;

Orsi,1986). Selanjutnya menurut Longhurst dan Daniel (1987) larva sangat cepat

menempel di antara vegetasi di air dangkal dan bergerak secara progresif ke perairan

lagun yang dalam, dirnana mereka berkembang, dan mereka kembali ke laut terjadi

pada saat aliran air tawar yang masuk banyak, dan biasanya setelah 3-6 bulan mereka

berada di tempat tersebut.

Beberapa jenis udang memiliki daur hidup yang bervariasi; beberapa

diantaranya senang menempati air dalam dekat pinggir cekungan (shelf), ada juga

jenis yang hldup di pantai tetapi tidak memasuki estuaria sebagai juvenil, dan

beberapa udang dewasa maupun juvenil lainnya terdapat secara khusus di perairan

estuaria. Jenis pantai yang larvanya tidak memasuki estuaria menurut para ahli

merupakan jenis yang khusus dan ha1 itu terjadi biasanya apabila habitat estuaria tidak

Makanan Udang

Udang Penaeid diketahui memakan beragam makanan dan digambarkan

sebagai Omnivorous scavengers (Dall, 1968). Opportunistic omnivorous (Ruello,

1973; Cockcroft dan McLachan, 1986; dan King, 1995), pemakan detritus (Dall,

1968), Karnivora (Hunter dan Feller, 1987), dan merupakan predator (Marte, 1980;

Leber, 1985; Wessenberg dan Hill, 1987). Sedangkan pasca larva dan juvenil yang

epibentik keduanya memakan material hewan dan tumbuhan terrnasuk mikroalga,

gumpalan detritus, makrofita, foraminifera, nematoda, kopepoda, tanaid, larva

molluska dan larva brachyura (Chong dan Sasekumar, 1981; Gleason dan Wellington,

1988).

Udang penaeid yang menghuni mangrove dan rawa garam, tampaknya

menggunakan sumber karbon dari makrofita atau detritus yang berasal dari makrofita

dan mikroba heterotropik yang berasosiasi dengannya. Juga, bagian yang penting dari

karbon dalam biomassa udang berasal dari mikroalga planktonik (Gleason dan

Wellington, 1988), alga epipit (Fry, 1984), atau alga benthik (Stoner dan Zimmerman, 1988) studi tersebut merupakan bukti bahwa mikroalga maupun organisme makanan

pada mikroalga dapat menjadi sumber utama nutrisi udang penaeid yang hidup di

habitat pantai.

Dall(1968) dalam Dall et al. (1990) tidak menemukan perbedaan yang berarti dalam pemilihan makanan diantara E. esculentus, P. merguiensis, P. plebejus, M

jaringan hewan hanya sekitar 22 % frekwensi kejadiannya (kurang memakan hewan) dan lebih banyak material tumbuhan (21%) daripada yang dimakan oleh P. monodon

yaitu masing-masing 4 1 % jaringan hewan dan 1 1 % material turnbuhan.

Liao (1969) dalam Dall et al. (19990) mendapatkan bahwa P. Japonicus

sangat jelas memilih kerang yang dipotong pendek dan cacing polychaeta dari pada

daging ikan. Selanjutnya Balsubramanian et al. (1979) dalam Dall et at. (1990) menyatakan bahwa meskipun udang telah diakui sebagai hewan scavenger, mereka

nampaknya tidak menyukai makanan mati. Metapeneus dubsoni lebih menyukai organisme yang terbunuh masih segar dan hidup dari pada material hewan yang

hancur dan sudah mati.

Dall et a/. (1990) menetapkan ada beberapa faktor yang menyebabkan udang Penaeid merubah kebiasaan makanannya, yaitu faktor-faktor fisiologs seperti urnur,

jenis kelamin dan stadia moulting; faktor-faktor spasial seperti habitat dan

ketersediaan makanan; dan faktor-faktor dengan suatu komponen temporal termasuk

waktu siang atau malam, musim dan pasang surut. beberapa dari faktor-faktor

tersebut saling terkait, sebagai contoh sebagaiman udang tumbuh mereka umumnya

merubah habitat. Sebagai akibatnya surnber utama dari variasi adalah sering tidak

mudah diidentifikasi.

Stock Rekruitmen dan habitat Udang

Rekruitmen stok menunjukan variasi yang sangat besar dari tahun ke tahun

Rekruitmen yang aktual pada suatu tahun tertentu ditentukan oleh kondisi lingkungan

dalam tahun tersebut. Oleh karena itu hubungan stok rekruitmen dengan kondisi

lingkungan (cuaca, suplai bahan makanan, pembangunan kawasan pantai dan

sebagainya) adalah jauh lebih baik untuk dipelajari (Gulland dan Brian, 1981).

Keberadaan dari lingkungan dapat menyebabkan bias pendugaan hubungan

stok dan rekruitrnen. Ukuran stok udang dewasa sangat ditentukan oleh kesuksesan

musim pemijahan sebelumnya yang dibatasi oleh intensitas penangkapan antara

rekruitrnen dan musim pemijahan. Stok pemijahan yang banyak akan te rjadi selama

periode dimana kondisi-kondisi lingkungan umurnnya bagus yang akan meningkatkan

stok rekruitmen. Sebaliknya kondisi lingkungan yang buruk akan memberikan jumlah

pemijahan yang kecil yang juga mempengaruhi rendahnya rekruitmen. Suatu

penelitian yang dilakukan di Teluk Karpentaria dan dimana saja, rekruitmen adalah

sangat kuat dipengaruhi oleh curah hujan. Selanjutnya hubungan antara stok dan

rekruitmen sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan pantai (seperti

pembangunan perurnahan, jalan raya, penebangan hutan mangrove, dan sebagainya)

yang memberikan dampak yang nyata dan tidak dapat berbalik terhadap rekruitrnen

(Gulland dan Brian, 198 1 ).

Udang genus Penaeus, terdapat di daerah tropis dan subtropis dari lintang

40% hingga 40"s. Daerah penyebaran dan habitat dari delapan jenis yang terseleksi,

baik juvenil maupun udang dewasa telah diketahui dengan baik. Udang dewasa

lepas pantai, sementara udang muda umumnya terdapat di habitat pantai yang

terlindung (Fast dan James, 1992).

Perubahan habitat baik secara alarni maupun oleh aktifitas manusia dapat

mempengaruhi populasi udang secara nyata (Gulland dan Brian, 198 1 ). Karena lokasinya di estuaria, daerah asuhan (nursery ground) umumnya lebih mudah

mendapat serangan dari manusia dari pada daerah pemijahan di lepas pantai.

Pola kepadatan juvenil udang di estuaria tampaknya menjadi penting sebagai

indikator nilai habitat. Di Teluk Mobile, Losch (1965) melaporkan bahwa udang

coklat kecil berasosiasi dengan vegetasi dibawah permukaan air (Ruppia dan

Vallisneria) dan habitat udang putih didapatkan pada dasar yang tidak bervegetasi

dengan banyak jumlah detritus organik. Selanjutnya Stokes (1974) melaporkan

bahwa udang putih lebih sering ditemukan pada dasar yang tidak bervegetasi di dekat

Laguna Medre, Texas dan udang coklat ditemukan di dasar yang tidak bervegetasi

dan di padang lamun.

Menurut Minello dan Roger (1991) bahwa pola kepadatan, tidak selalu

menggambarkan nilai dari habitat estuaria. Hewan dapat melakukan pengelompokan

dalam habitat yang seQkit makanan atau nilai sederhana yang terlindung karena pola

arus atau karena kekuatan selektif secara evolusioner yang sinkroni atau kesamaannya

tidak terlalu lama. Sebaliknya, habitat yang relatif tidak tercemar dapat secara

langsung menyediakan makanan bagi organisme iitau berperan sebagai jalur migrasi.

informasi yaitu bagaimana fungsi habitat mengatur pertumbuhan dan kelangsungan

hidup udang.

Kebanyakan daerah asuhan telah dikenali dengan baik. Meskipun banyak

yang telah dipelajari mengenai habitat udang muda, lingkungan spesifik yang

diperlukan untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan setiap kelompok umur adalah

perlu untuk diidentifikasi melalui analisis dan interpretasi data biologs dan

hidrografis yang terkait (Iversen et al., 1993). Inforrnasi ini akan diperlukan untuk

evaluasi pengaruh gangguan alami dan aktifitas manusia terhadap kuantitas dan

kualitas habitat udang di estuaria dan terhadap produksi udang selanjutnya.

Menurut Iversen et a/. (1993) meskipun kerusakan habitat asuhan dapat

diperbaiki dan ditingkatkan melalui teknik-teknik manajemen air dan penanaman

kembali turnbuhan rawa, mangrove dan padang lamun, namun studi perlu dilakukan

untuk menentukan apakah perbaikan habitat mendukung produksi udang seperti

halnya habitat alami yang tidak rusak, dan membentuk suatu habitat yang betul-betul

berfungsi.

Banyak studi yang dilakukan terhadap stok udang menunjukan hubungan yang

jelas antara jumlah udang yang memijah dan kelimpahan rekruitmen selanjutnya

terhadap perikanan (Iversen et al., 1993). Kelimpahan rekruitrnen tidak seluruhnya

bergantung pada kondisi lingkungan sperti yang sebelumnya drpikirkan. Suatu stok

udang dapat over penangkapan apabila terjadi penangkapan lebih terhadap jumlah

induk yang memijah. Studi kuantitaif perlu dilakukan untuk menegakan relatif

rekruitmen berikutnya. Pemahaman dan penggunaan hubungan tersebut dapat

mengarah ke prediksi yang lebih baik dari hasil tangkapan tahunan dan menyediakan

manajemen yang efektif dan lebih praktis.

Untuk mendapatkan suatu ukuran kesuksesan pemijahan yang berkaitan

dengan indeks kelimpahan stok, indeks kelimpahan juvenil awal udang harus

diperoleh melalui sampling pada daerah asuhan (Iversen et al., 1993). Studi juga

diperlukan untuk mengevaluasi pengaruh stok udang dewasa yang potensial untuk memijah dan menghasilkan udang muda. Pada daerah geografis tertentu dimana stok

induk yang memijah telah berkurang dengan sangat serius karena overfishing dan atau

karena kondisi lingkungan secara temporal, udang dewasa dapat dilepaskan ke

estuaria dan perairan pantai untuk memperbanyak jurnlah kejadian udang yang akan

memijah secara alami atau melakukan restocking pasca larva atau udang muda .

Hal tersebut merupakan suatu ha1 yang mungkin dilakukan untuk meningkatkan

rekruitmen atau untuk memperbaiki kembali populasi udang.

Estuaria

Kata estuaria berasal dari bahasa Latin yaitu aestus, yang berarti pasang (naik

turun) dan kata sifat aestuarium yang berarti yang disebabkan oleh pasang naik dan

pasang surut. Kebanyakan orang mengetahui estuaria sebagai suatu wilayah dimana

sungai bertemu dengan teluk kecil (inlet) laut. Selanjutnya Fairbridge (1980)

mendefenisikan estuaria sebagai suatu jalur masuk air laut kedalam sungai sejauh

batas atas pasang naik, biasanya dapat dibagi kedalam tiga wilayah yaitu (a) estuaria

terbuka; (b) estuaria bagan tengah, daerah percarnpuran yang kuat air tawar dengan

air asin; (c) estuaria sebelah atas atau estuaria fluvial, dicirikan oleh air tawar tetapi

merupakan subjek dari aksi pasang surut harian.

Menurut Sumich (1992) estuaria pada daerah pantai dimana saja di dunia

adalah suatu daerah dimana secara ekologis sangat kritis yang inendukung beragam

komunitas biologis dan berperan sebagai daerah istirahat, daerah mencari makan dan

daerah asuhan berbagai jenis biota laut. Kebanyakan estuaria telah mengalami

pembahan akibat aktifitas manusia. Pembahan tersebut telah mempengaruhi

produktifitas, keragaman spesies, dan kualitas air.

Estuaria di daerah tropis Australia menurut Blaber et al. (1989) dalam Sheaves (1992) merupakan habitat yang beragam, meliputi hutan mangrove, padang lamun,

dataran lurnpur dan saluran-saluran air terbuka, yang kesemuanya mungkin berbeda

dalam ha1 kedalaman, heterogenitas struktur, tipe substrat clan terpapar oleh pasang

SUN^.

Ekosistem Mangrove

Asal kata "mangrove" tidak diketahui dengan jelas dan terdapat banyak

pendapat mengenai asal usul katanya. Macnae (1968) menyebutkan kata mangrove

sebagai perpaduan antara bahasa Portugs yaitu Mangue dan bahasa Inggns yaitu

grove. Sementara Mastaller (1997) menyatakan bahwa kata mangrove berasal dari

bahasa Melayu kuno yaitu mangi-mangi yang digunakan untuk menerangkan marga

Tomlinson (1986) dan Wightman (1989) mendefenisikan mangrove baik

sebagai tumbuhan yang terdapat di daerah pasang surut maupun sebagai komunitas.

Mangrove juga didefenisikan sebagai formasi tumbuhan daerah litoral yang khas di

pantai daerah tropis dan sub tropis yang terlindung (Saenger et a / . , 1983).

Adanya persitiwa pasang surut yang berpengaruh langsung pada komunitas

mangrove menyebabkan komunitas ini umumnya didominasi oleh jenis-jenis pohon

yang khas atau semak-semak yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh pada

perairan payau. Frekwensi serta volume air tawar dan air laut yang bercampur sangat

berpengaruh terhadap kondisi kimia-fisika perairan hutan mangrove. Faktor

lingkungan yang sangat mempengaruhi komunitas mangrove menurut Nybakken

(1992) yaitu: salinitas, suhu, pH, oksigen terlarut, arus, kekeruhan dan substrat dasar.

Menurut Darsidi (1986), ciri-ciri hutan mangrove adalah ; (1) Tidak

terpengaruh iklim; (2) Terpengaruh pasang surut; (3) Tanah tergenang ait laut, tanah

lumpur atau pasir, terutama tanah liat; (4) Hutan tidak mempunyai struktur tajuk; (5)

Pohon dapat mempunyai tinggi 30 meter; (6) Jenis-jenis pohon mulai dari laut ke

darat adalah Rhizoplzora, Avicennia, Sonneratia, Xylocarpus, Lunznitzera, Bruguiera

dan Nypa fruticans; (7). Tumbuhan bawah yaitu : Acrostrchu~n aureurn, Acanthus il~clfolius, A. ebracteatus. Hutan mangrove sering disebut juga sebagai hutan payau

karena turnbuh di dasar payau, sedangkan hutan mangrove yang didominasi oleh jenis

Ekosistem mangrove merupakan subjek dari berbagai aktivitas pembangunan

seperti akuakultur, pertanian, kehutanan dan pembangunan infrastruktur lainnya.

Lebih dari 50% hutan mangrove dunia telah berubah (World Resources Institute, 1996

dalam Ronnback et al., 1999), dan untuk wilayah Asia-Pasifik laju kerusakan hutan mangrove adalah 1% per tahun (Ong, 1995 dalam Ronnback et al., 1999). Hutan mangrove awalnya menempati sekitar 75% teluk-teluk kecil dan pantai tropis

(Farnsworth dan Ellison, 1997 dalam Ronnback et al., 1999), tetapi sekarang ini mereka tinggal sekitar 25% dari garis pantai tropis di dunia (World Resources

Institute, 1996 dalam Ronnback et al., 1999). Alasan utama dibelakang kerusakan hutan mangrove adalah ketidakrnampuan untuk menilai sumberdaya alam dan peran

ekologis yang dibangkitkan oleh sistem tersebut (Saenger et al., 1983; Hamilton dan Snedaker, 1984; Hamilton et al., 1989).

Potensi Hutan Mangrove.

Sebagai suatu negara kepulauan, Indonesia memiliki garis pantai yang panjang

(81.000 Krn) dan sebagian besar ditumbuhi oleh hutan mangrove (Satari

dkk,

1986dalam Darsidi, 1986). Selanjutnya menurut Darsidi (1986), potensi hutan mangrove

dapat ditinjau dari dua aspek yaitu potensi ekologis dan potensi ekonomi.

Potensi ekologis lebih ditekankan pada kemampuan hutan mangrove dalam

mendukung eksistensi lingkungan (sebagai hutan air asin, penahan angin, penahan

gempuran ombak, pengendali banjir dan tempat persembunyian, mencari makan

Sedangkan potensi ekonomi ditunjukan dengan kemampuan hutan mangrove

dalam menyediakan produk yang dapat diukur dengan uang. Salah satu produk dari

hutan mangrove yang secara ekonomi potensial dan dapat langsung dimanfaatkan

yaitu kayu.

Kesesuaian perairan Teluk Cempi bagi kehidupan udang didukung oleh

keberadaan hutan mangrove di kecamatan Dompu dan Hu'u dengan luas masing-

masing sekitar 682 Ha dan 67 Ha (Anonimous, 1990).

Peranan Hutan Mangrove

Menurut Tomascik et al. (1997) bahwa diseluruh kepulauan Indonesia, hutan mangrove memainkan peran vital dalam pembangunan sosial ekonomi komunitas

pantai. Ekosistem mangrove memiliki sejumlah fungsi penting, seperti sebagai

penahan fisik dari serangan badai gelombang, merupakan ekosistem produktif yang

mengirim energi dan bahan organik ke sistem yang berdekatan yang selanjutnya

dapat mendukung perikanan udang dan ikan ekonomis penting di pantai.

Lebih lanjut dinyatakan oleh Tomascik et al. (1997) bahwa peran h t i s dari

ekosistem mangrove berkaitan dengan tingginya laju produktifitas primer mereka.

Biomassa bahan organik yang berasal dari akar, dan daun membentuk jaring-jaring

makanan yang kompleks yang meliputi berbagai jenis hewan yang tidak bertulang

belakang seperti krustasea dan moluska, juga ikan, mamalia, reptil dan burung.

Sejumlah jenis udang ekonomis penting seperti Penaeus monodon dan P. indicus

Menurut Ronnback (1999) mangrove menyediakan kisaran pelayanan

ekologis yang luas seperti perlindungan dari badai dan banjir pasang, mencegah erosi

garis pantai dan mempertahankan keanekaragaman biologs (biodiversity).

Siklus hidup dari udang (Penaeus merguiensis) erat sekali berasosiasi dengan

mangrove (Tomascik et al., 1997). Di Indonesia menurut Martosubroto dan Naamin

(1977) didapatkan korelasi yang erat (r = 0,89) antara total area hutan mangrove dan

hasil tangkapan udang ekonomis di lepas pantai. Hubungan yang positif tersebut

kemungkinan disebabkan karena : (1) mangrove rnerupakan sumber penting dari

detritus dan nutrien yang merupakan sumber bahan bakar dalam rantai makanan di

dekat pantai; dan (2) mangrove berperan sebagai daerah asuhan dan daerah mencari

makanan b a g beberapa jenis biota laut.

Mangrove merupakan daerah asuhan penting bagi banyak jenis udang clan

kepiting ekonomis penting di seluruh daerah tropis (Macnae, 1974; Dall et a/., 1990).

Dalam pengertian nilai per unit hasil tangkapan dan total nilai dari hasil tangkapan,

udang penaeid merupakan surnberdaya yang paling penting di antara perikanan pantai

di seluruh dunia (Dall et al., 1990). Banyak jenis udang palaemonid juga berasosiasi

dengan mangrove termasuk udang raksasa air tawar ekonomis penting

Macrobrachium rosenbergii (Macnae, 1974; Matthes dan Kapetsky, 1988; Singh et

METODOLOGI PENELITIAN

Waktu dan Tempat

Penelitian ini telah dilakukan selama lima bulan mulai bulan Maret hingga Juli

2001, di sekitar perairan hutan mangrove dan estuaria Teluk Cempi Dompu, Nusa

Tenggara Barat. Peta Lokasi penelitian disajikan pada Gambar 2.

Alat dan Bahan

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : botol sampel,

kantong plastik, meteran plastik, sieve net, oven, kompas, secop, jaring sodo (sero

ukuran mata jaring 0,3 mm), thermometer, salinometer, kertas pH, layang-layang arus,

stop wach, seichi disk, DO meter, pisaulgunting, es box, mikroskop/makroskop, buku

identifikasi udang, plankton, makrozoobenthos dan mangrove, serta alat tulis menulis.

Sedangkan bahan-bahan yang digunakan terdiri dari : Formalin 40%, contoh

dahan, daun dan ranting mangrove; contoh pasca larva udang, plankton dan benthos;

dan contoh air serta substrat (lengkapnya pada Lampiran 1).

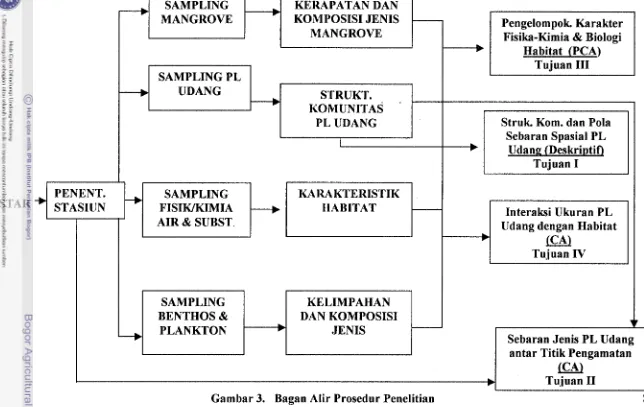

Prosedur Penelitian

Penentuan Stasiun Penelitian

Stasiun penelitian dipusatkan di sekitar ekosistem mangrove dan estuaria

Mbawi, Pandai dan Jambu yang ditentukan berdasarkan pengamatan visual terhadap

penyebaran vegetasi mangrove baik jenis maupun kerapatannya, serta karakteristik

khusus yang terdapat pada stasiun-stasiun tersebut juga aktifitas pembangunan di

Dengan demikian ditetapkan enam stasiun pengamatan, yaitu : Stasiun 1, merupakan daerah Ekosistem Mangrove Mbawi (Kondisi masih bagus); Stasiun 2, merupakan daerah estuaria sungai Mbawi; Stasiun 3 merupakan daerah ekosistem mangrove

Pandai (kondisi sedang); Stasiun 4 merupakan daerah estuaria sungai Pandai; Stasiun

5 merupakan daerah ekosistem mangrove Jambu (tergolong kondisi kurang bagus),

Stasiun 6 merupakan daerah estuaria sungai Jambu.

Pada setiap stasiun ditetapkan masing-masing 2-3 substasiun (sebagai

ulangan). Pengambilan sampel air, sedimen, bentos, plankton dan pasca larva udang,

hlakukan secara periodik selaina 1 bulan dengan selang waktu pengamatan sekitar 2

minggu.

Pengambilan Contoh Pasca Larva Udang

Pengarnbilan contoh pasca larva udang dilakukan pada tiap sub stasiun

pengamatan dengan menggunakan jaring seser (sero) berbentuk segi tiga ukuran lm x

lm x 1

m

dengan ukuran mata jaring 0,3 mm, dengan jalan menyeser ditengah-tengah vegetasi mangrove (pada alur sungailcreack) dan estuaria sepanjang jarak 50 meter.Pengumpulan Parameter Air dan Sedimen serta Prosedur Pelaksanaannya.

Adapun data yang dikumpulkan beserta alat, metode dan tempat pengumpulan data tersebut disajikan pada Lampiran 2.

Identifikasi Pasca Larva Udang dan Mangrove

Untuk keperluan identifikasi, maka sampeI pasca larva udang diawetkan

tersebut di bawa ke laboratorium untuk diidentifikasi dengan berpedoman pada buku

identifikasi udang menurut Dore dan Frimodt (1987) dan Smith (1977).

Sedangkan untuk mangrove, jenis yang tidak diketahui dilapangan di potong

dahan, dam, bunga dan buahnya selanjutnya dibawa ke laboratorium untuk di

identifikasi dengan berpedoman pada Bengen (2000) dan Noor. Dkk., (1999).

Kerapatan Jenis Mangrove

Untuk memperoleh data kerapatan jenis mangrove maka dilakukan sampling

pada tiap stasiun dengan menggunakan "belt transect" yang ditempatkan tegak lurus

garis pantai. Di sepanjang transek dibuat petak pengamatan berukuran 10 m x 10 m

untuk data vegetasi mangrove yang masuk kategori pohon (diameter di atas 10 cm),

kemudian dalam petak pengamatan 10 m x 10 m tersebut dibuat lagi petak pengamatan berukuran 5 m x 5 m, untuk data vegetasi mangrove yang masuk kategori

anakanhelia (diameter antara 2 - 10 cm). Vegetasi mangrove pada tiap petak

pengamatan diidentifikasi, diukur diameternya kemudian jumlah individunya dihitung

untuk setiap kategori.

Pengambilan Contoh dan Identifikasi Plankton

Pengambilan contoh plankton dilakukan dengan menggunakan plankton net

nomor 25 untuk mengambil sampel fitoplankton dan zooplankton pada setiap stasiun

Pengambilan Contoh dan Identifikasi Makrozoobenthos

Pengambilan contoh makrozoobenthos dilakukan dengan menggunakan sekop,

sampel substrat diambil hingga kedalaman 20 cm, ukuran lebar 20 cm dan panjang 20

cm pada setiap stasiun yang telah ditentukan dan dilakukan secara acak. Sarnpel

tersebut di ayak dengan rnenggunakan sieve net untuk mendapatkan makrozoobenthos

(ukuran >1,0 mm). Makrozoobenthos yang didapatkan tersebut diawetkan dengan

formalin, selanjutnya dibawa ke laboratorium untuk diidentifikasi.

Kualitas Air dan Substrat.

Pengukuran kualitas air dan subtsrat dilakukan secara acak (pada posisi

pengarnbilan contoh udang) di tiap stasiun pengainatan, dengan pengulangan

sebanyak tiga kali. Pengambilan contoh substrat dilakukan secara acak pada alur

pengambilan contoh udang dengan menggunakan pipa PVC diameter 10 cm dengan

panjang 60 cm. Pipa PVC tersebut dibenamkan kedalam substrat dasar sedalam 15-30

cm Contoh substrat tersebut dimasukan kedalam kantong plastik berlabel untuk

selanjutnya dibawa ke laboratoriurn untuk dianalisa fraksi substratnya.

Analisis Data.

Kelimpahan Pasca Larva Udang.

Untuk menganalisa kelimpahan pasca larva udang digunakan rumus :

Ni=

A

Dimana : Ni = kelimpahan pasca larva udang jenis ke- I (1ndividu/m2)

Cni = Jurnlah individu dari jenis I

Pola Distribusi Kelimpahan Pasca Larva Udang.

Pola distribusi kelimpahan pasca larva udang pada setiap sub stasiun dianalisi

berdasarkan indeks penyebaran Morisita, yang pengukurannya berdasarkan rumus :

Dirnana : Id = Indeks penyebaran Morisita

n = jumlah sub stasiun pengamatan

C

X = Jumlah total individu dalam total n sub stasiun pengamatanC

x2

= Kuadrat jumlah individu per sub stasiun untuk total n sub stasiun.Dengan knteria pola distribusi adalah sebagai berikut : Jika nilai Id = 1,O maka distribusi acak

Jika nilai Id = 0 maka distribusi normal

Jika nilai Id = n maka distribusi bergerombol

Keanekaragaman Jenis Pasca Larva Udang

Keanekaragaman menggambarkan kekayaan dan sebaran kelimpahan jenis

dalam suatu komunitas. Untuk menyatakan keanekaragaman jenis dalam suatu

komunitas, maka salah satu cara yang paling urnurn untuk penelitian ekologis kelautan adalah dengan menggunakan indeks kekayaan jenisl keragaman (richness) Shannon-

Wiener yang diturunkan dari teori informasi dan bertujuan untuk mengukur

keteraturan atau ketidakteraturan (Krebs, 1989):

S

Dimana : H' = Indeks Shannon-Wiener

Pi = Peluang kepentingan untuk tiap jenis = ni/N

S = Jumlah jenis

Nilai indeks keanekaragaman Shannon-Wiener berkisar antara 0

-

cx, dengan kriteriasebagai berikut :

H'< 3,2 : keanekaragaman populasi kecil

3,2 < H' < 9,9 : keanekaragaman populasi sedang

H' 2 9,9 : keanekaragaman populasi besar

Keseragaman Jenis

Keseragaman jenis yaitu komposisi tiap jenis yang terdapat dalam komunitas

(Krebs, 1989). Keseragaman jenis tersebut didapat dengan membandingkan indeks

keanekaragaman dengan nilai maksimumnya, dengan persamaan dibawah ini :

E = H'I Hmax

Dimana : E = Indeks keseragaman jenis

H' = Indeks keanekaragaman Shannon-Wiener

H max = Log 2 S = Indeks keanekaragamam maksimum

S = Jumlah jenis

Dominasi Jenis

Indeks dominasi jenis digunakan untuk memperoleh informasi mengenai jenis

organisme yang mendominasi suatu koinunitas pada tiap habitat. Sebab dalam

dalam menentukan alam dan gawai pada komunitas tersebut. Hanya ada sedikit jenis

saja yang merupakan pengendali utama (Odum, 1996). Dominasi jenis diperoleh

menurut indeks dominasi Simpson dengan rumus sebagai berikut :

C = 2 (ni/N12

Dimana : C = Indeks dominasi Simpson

ni = Nilai kepentingan untuk tiap jenis

N = Total nilai kepentingan

Nilai indeks dominasi Simpson berkisar antara 0 - 1, dengan knteria sebagai berikut: C =

-

0, berarti komunitas tidak ada jenis yang mendominasi ataukomunitas dalam keadaan stabil

C =

-

1, berarti ada dominasi dari jenis tertentu atau komunitas dalamkeadaan tidak stabil.

Karakteristik Habitat

Kerapatan dan Ketebalan Formasi Mangrove

Kerapatan suatu jenis mangrove adalah total individu jenis tersebut yang

terdapat dalarn suatu unit area yang di ukur, dengan menggunakan rumus :

A

Dimana : Ki = Kerapatan Mangrove jenis ke-i.

C

ni = Jurnlah individu dari jenis ke-i.Sedangkan untuk ketebalan mangrove dihitung dengan jalan menarik transek

garis tegak lurus garis pantai pada bagan pinggir dan tengah dibelakang setiap stasiun

pengamatan, kemudian dihitung rata-rata ketebalannya.

Pengelompokan Karakteristik Habitat

Untuk melihat pengelompokkan karakteristik habitat antar sub stasiun

pengamatan dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis stastistik

multivariabel yang didasarkan pada Analisis Komponen Utama (Principal Component

Analysis, PCA) menurut Legendre & Legendre (1983);