i

PENGARUH PEMBERIAN PAKAN TERHADAP KONSENTRASI

AMONIA DAN Volatile Fatty Acid (VFA) DAN DEGRADASI

BAHAN KERING DAN BAHAN ORGANIK DI SEKUM

LANDAK (Hystrix javanica)

SKRIPSI

ROSSY ENDAH AYU ANGGREINI

DEPARTEMEN ILMU NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN FAKULTAS PETERNAKAN

ii RINGKASAN

ROSSY ENDAH AYU ANGGREINI. D24080226. 2012. Pengaruh Pemberian Pakan terhadap Konsentrasi Amonia dan Volatile Fatty Acid (VFA) dan Degradasi Bahan Kering dan Bahan Organik di Sekum Landak (Hystrix javanica). Skripsi. Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor.

Pembimbing Utama : Ir. Anita S. Tjakradidjaja, MRur.Sc. Pembimbing Anggota : Ir. Widya Hermana, MSi.

Landak jawa (Hystrix javanica) merupakan binatang liar yang populasinya semakin menurun. Hal ini dikarenakan perburuan liar dengan tujuan utama mendapatkan daging, duri, ekor dan benzoar (batu landak), dan tujuan lain untuk dijadikan binatang peliharaan oleh para hobbiest; berkurangnya habitat alami juga menurunkan populasi landak. Penangkaran perlu dilakukan untuk menyelamatkan kepunahan landak sebagai satwa liar. Dalam proses penangkaran, pemberian pakan yang sesuai sangat penting untuk mempertahankan kelangsungan daya hidup dan perkembangbiakan landak.

Landak dapat mengkonsumsi pakan jenis baru yang sesuai dengan ketersediaannya di lokasi atau tempat penangkaran atau pemeliharaannya. Pakan kontrol yang diberikan saat pemeliharaan adalah daun jaat hutan, bengkuang, talas belitung, tomat, pisang siam dan jagung manis; pakan kontrol ini juga ditambah dengan pakan pelet koi sebagai perlakuan lainnya. Pakan jenis baru harus diberikan dalam jumlah kecil terlebih dahulu, proses ini dilakukan agar mikroba sekum dapat beradaptasi dengan pakan baru tersebut. Proses fermentasi pakan di dalam sekum landak belum banyak dipelajari, dan proses tersebut dapat dipengaruhi oleh mikroba yang berada di dalam digesta sekum. Dalam percobaan ini, digesta telah mengalami penyimpanan sejak landak dipotong, maka pengaruh waktu inkubasi juga dipelajari untuk melihat kemampuan mikroba digesta landak dalam proses fermentasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek pemberian pakan landak dan waktu inkubasi terhadap konsentrasi amonia dan volatile fatty acid (VFA), dan degradabilitas bahan kering (DBK) dan bahan organic (DBO) di dalam sekum landak. Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok dengan pola faktorial (2x2) dengan empat ulangan. Faktor A adalah faktor pemberian pakan, yaitu A0 = pakan kontrol dan A1 = A0+7,3% pelet koi. Faktor B adalah waktu inkubasi, yaitu B0 = 0 jam dan B1 = 1 jam. Data dianalisis dengan menggunakan sidik ragam dan uji ortogonal kontras untuk melihat perbedaan antar perlakuan.

Hasil memperlihatkan bahwa konsentrasi amonia dan VFA pada landak yang diberi pakan kontrol lebih tinggi daripada landak yang diberikan perlakuan pakan kontrol dan pelet koi (P<0,05), namun hasil DBK dan DBO tidak dipengaruhi oleh perbedaan pemberian pakan. Waktu inkubasi pada 0 dan 1 jam tidak mengakibatkan perbedaan terhadap semua peubah yang diamati. Hal ini dapat disimpulkan bahwa konsentrasi amonia dan VFA, dan DBK dan DBO pada landak jawa (Hystrix javanica) tidak meningkat dengan pemberian pelet koi, dan penyimpanan digesta tidak mempengaruhi aktivitas mikroba sekum dalam proses fermentasi.

iii ABSTRACT

Ammonia and Volatile Fatty Acid (VFA) Concentrations, and Dry Matter and Organic Matter Degradabilities in Cecum of Javan porcupine (Hystrix

javanica) as Affected by Feeding Different Diets

Rossy E. A. Anggreini, Anita S. Tjakradidjaja, Widya Hermana

The experiment was conducted to study the effect of feeding of control and control+koi fish pellet feeds and influence of storing cecal digesta on NH3 and VFA concentrations, dry matter (DMD) and organic matter degradabilities (OMD) of javan porcupine (Hystrix javanica). This experiment used a randomized complete block with factorial design (2x2) with four replications. The treatments consisted of two factors. Factors A was feeds which were A0 = control feed and A1 = A0 + koi fish pellet feed. Control feed (A0) consisted of forest jaat leaf, yam, belitung taro, tomato, siamesse banana and sweet corn. Factor B was incubation periodes that were B0 = 0 hour and B1 = 1 hour. Data were analyzed with analysis of variance (ANOVA) and differences between treatment means were determined with contrast orthogonal. The result showed that giving control and control+koi fish pellet feeds influenced significantly NH3 and VFA concentrations (P<0.05). However, the effects of treatments were not significant on dry matter and organic matter degradabilities. There were no significant effects of incubation periodes at 0 and 1 hour on all variables measured. It is concluded that NH3 and VFA concentrations, and DMD and OMD of javan porcupine (Hystrix javanica) were not increased with koi fish pellet, and storing the digesta did not affect cecal microbial activity on fermentation and degradation.

iv

PENGARUH PEMBERIAN PAKAN TERHADAP KONSENTRASI

AMONIA DAN Volatile Fatty Acid (VFA) DAN DEGRADASI

BAHAN KERING DAN BAHAN ORGANIK DI SEKUM

LANDAK (Hystrix javanica)

ROSSY ENDAH AYU ANGGREINI D24080226

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk Memperoleh gelar Sarjana Peternakan pada

Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN ILMU NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN FAKULTAS PETERNAKAN

v Judul : Pengaruh Pemberian Pakan Terhadap Konsentrasi Amonia dan Volatile Fatty Acid (VFA) dan Degradasi Bahan Kering dan Bahan Organik di Sekum Landak (Hystrix Javanica)

Nama : Rossy Endah Ayu Anggreini NIM : D24080226

Menyetujui,

Pembimbng Utama Pembimbing Anggota

(Ir. Anita S. Tjakradidjaja, MRur.Sc.) (Ir. Widya Hermana, MSi.) NIP. 19610930 198603 2 003 NIP. 19680110 199203 2 001

Mengetahui, Ketua Departemen

Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan

(Dr. Ir. Idat Galih Permana, MSc.Agr.) NIP. 19670506 199103 1 001

vi RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 13 Mei 1990 di Lamongan Jawa Timur. Penulis adalah anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Fachrur Rozzi dan Ibu Endang Sri Mulyowati. Penulis mengawali pendidikan TK pada tahun 1993 dan selesai pada tahun 1995 di TK Nusa Indah Lamongan. Pendidikan dasar dimulai tahun 1996 di Sekolah Dasar Negeri Jetis 4 Lamongan dan diselesaikan pada tahun 2002. Pendidikan

lanjutan tingkat pertama dimulai tahun 2002 dan diselesaikan tahun 2005 di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Lamongan. Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Lamongan tahun 2002 dan diselesaikan tahun 2008.

Penulis diterima di Institut Pertanian Bogor pada tahun 2008 melalui USMI (Ujian Seleksi Masuk IPB) dan diterima di Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor pada tahun 2009. Penulis aktif dalam anggota Purna Paskibra Indonesia, panitia dalam International Scholarship Education Expo tahun 2009 dan 2010, Leadership Entrepreneur School, Olimpiade Mahasiswa IPB. Penulis pernah menjadi penyaji seminar dalam The Second Annual Indonesian Scholars Conference in Taiwan dengan judul Utilization of Milled Tea Waste in Diet to Reduce Methane Production tahun 2011. Penulis pernah mengikuti

magang di Charoen Pokhpand Tbk Balaraja Tangerang selama dua minggu pada

tahun 2010. Penulis mendapatkan beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik pada

tahun 2008 dan pada tahun 2009 sampai 2012 penulis berkesempatan mendapatkan

beasiswa Bantuan Belajar Mahasiswa.

Bogor, Juli 2012

vii KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilallamin, puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi, penelitian, seminar dan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pemberian Pakan terhadap Konsentrasi Amonia dan Volatile Fatty Acid (VFA) dan Degradasi

Bahan Kering dan Bahan Organik di Sekum Landak (Hystrix javanica)“. Shalawat dan salam selalu dicurahkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Skripsi ini disusun berdasarkan penelitian yang Penulis lakukan di Laboratorium Ilmu Nutrisi Ternak Perah, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor.

Landak jawa merupakan hewan liar yang dilindungi oleh Undang-Undang Binatang Liar, namun populasi landak saat ini berkurang karena adanya perburuan liar, sehingga landak perlu ditangkarkan. Landak yang ditangkarkan diberikan pakan yang biasa dikonsumsi di penangkaran dan pakan tambahan berupa pelet koi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perbedaan pakan dan waktu penyimpanan digesta terhadap konsentrasi amonia dan Volatile Fatty Acid (VFA) dan degradasi bahan kering dan bahan organik landak jawa yang ditangkarkan. Penulisan skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Peternakan di Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan penulisan skripsi ini, sehingga diharapkan penjelasan dan informasi dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia peternakan pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

ix

Prosedur 15

Persiapan Sampel………... 15

Analisis Bahan Kering dan Bahan Organik Digesta Sekum Landak... 16 Analisis Konsentrasi Amonia Berdasarkan Meode Difusi Mikro Conway... 16 Analisis Konsentrasi VFA Total dengan Metode Steam Destillation 17 Degradabilitas Bahan Kering dan Bahan Organik... 17

Rancangan Percobaan dan Analisis Data... 18

Rancangan Percobaan………... 18

Analisis Data ……… 18

Perlakuan……….. 18

Peubah yang Diamati……… 19

HASIL DAN PEMBAHASAN... 20

Konsentrasi Amonia………... 20

Konsentrasi VFA Total……….. 22

Degradabilitas Bahan Kering………. 25

Degradabilitas Bahan Organik………... 26

KESIMPULAN DAN SARAN……….. 28

Kesimpulan……… 28

Saran……… 28

UCAPAN TERIMAKASIH……….. 29

DAFTAR PUSTAKA………. 30

x DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

1. Komposisi Zat Makanan Pakan Penelitian (100% BK)……... 10

2. Rataan Hasil Konsumsi Bahan Kering………. 10

3. Konsentrasi Amonia………. 20

4. Konsentrasi VFA Total……… 22

5. Degradasi Bahan Kering (DBK)………. 25

xi DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

1. Landak Jawa……….. 3

2. Sistem Pencernaan Landak……….……….. 8

3. Daun Jaat Hutan...………. 11

4. Bengkuang………. 12

5. Talas Belitung………... 12

6. Tipe Bulir Jagung……….. 13

7. Buah Tomat………... 14

xii DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

1. Bahan Kimia Pembuatan Media Putih....……… 36

2. Hasil Analisa Ragam Pengaruh Perlakuan Terhadap Konsentrasi

Amonia……… 37

3. Uji Lamjut Kontras Ortogonal Amonia……….. 37 4. Hasil Analisa Ragam Pengaruh Perlakuan Terhadap Konsentrasi

VFA……… 37

5. Uji Lanjut KOntras Ortogonal VFA………... 37 6. Hasil Analisa Ragam Pengaruh Perlakuan Terhadap Degradasi

Bahan Kering………..

38 7. Hasil Analisa Ragam Pengaruh Perlakuan Terhadap Degradasi

1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Landak adalah satwa liar yang dilindungi oleh Undang-Undang Binatang Liar Nomor 266 tahun 1931 (Sutedja, 1993), namun saat ini populasi landak setiap tahun menurun 50.000 ekor dalam 15 tahun terakhir (Vivanews, 2011) penurunan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor utama adalah perburuan liar yang banyak dilakukan dengan tujuan mendapatkan daging, duri, ekor dan batu landak (benzoar). Selain berkhasiat untuk kesehatan manusia, binatang landak juga diburu dan banyak dijual bebas sebagai binatang kesayangan untuk para hobbiest (hobiis). Faktor yang lain adalah semakin berkurangnya hutan sebagai habitat asli binatang ini, sehingga perlu dilakukan penangkaran untuk menyelamatkan kepunahan landak sebagai satwa liar.

Dalam proses penangkaran, pemberian pakan yang sesuai sangat penting untuk mempertahankan kelangsungan daya hidup dan perkembangbiakan landak. Bahan pakan utama yang biasa dikonsumsi landak adalah umbi, akar, batang, kulit kayu, ranting dan daun-daunan (Van Jaarsveld dan Knight-Eloff, 1984). Landak mampu mencerna pakan tersebut karena landak adalah hewan hindgut fermentor.

Menurut Alexander (1993), hewan hindgut fermentor mempunyai kemampuan yang optimal pada proses fermentasi hijauan berkualitas tinggi. Kemampuan ini berkaitan dengan adanya digesta yang mengandung bakteri sekum (<45 µm) (Vispo dan Hume, 1995). Pada sekum landak juga terdapat berbagai endoparasit dan ektoparasit yang meliputi cacing pita, cacing gelang, protozoa, tungau dan kutu (Dubey et al., 1992).

2 pelet mengandung bahan kering dan protein yang tinggi, namun serat kasar yang rendah (Farida dan Ridwan, 2011). Pelet juga banyak dikonsumsi oleh landak karena kandungan fosfor (P) yang tinggi (Dahlan et al., 1995).

Penggunaan pakan kontrol berupa daun jaat hutan, bengkuang, talas belitung, tomat, pisang siam dan jagung manis maupun pakan kontrol yang ditambah dengan pelet ikan koi telah dicoba pada landak yang dipelihara di penangkaran. Proses penggunaan pakan berkaitan dengan proses fermentasi di dalam sekum landak karena landak termasuk hewan dengan sistem pencernaan fermentatif di sekum (Alexander, 1993). Proses fermentasi pakan di sekum landak belum banyak dipelajari sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai hal tersebut. Oleh karena sampel yang digunakan telah mengalami proses penyimpanan maka perlu dipelajari aktivitas mikroba sekum terhadap proses fermentasi melalui pengujian waktu inkubasi.

Tujuan Penelitian

3 TINJAUAN PUSTAKA

Landak Jawa (Hystrix javanica)

Landak jawa atau sunda porcupine (Gambar 1) merupakan binatang liar yang asli endemik dari Indonesia. Landak jawa telah diidentifikasi dan secara taksonomi termasuk kedalam kingdom: Animalia, filum: Chordata, kelas: Mammalia, ordo: Rodentia, familia: Hystricidae, genus: Hystrix spesies: Hystrix javanica (IUCN, 2008).

Gambar 1. Landak Jawa Sumber: Dokumen Pribadi (2011)

Morfologi

Landak jawa (Hystrix javanica) atau dalam bahasa Inggris disebut sunda porcupine adalah nama untuk sejenis mamalia berwarna coklat kehitaman dengan rambut keras (biasa disebut duri) yang menutupi tubuh bagian atas, rambut landak berfungsi sebagai alat pertahanan diri (Safrudin, 2010). Landak jawa merupakan rodentia yang berukuran besar, panjang tubuhnya 37-47 cm, panjang ekor 23-36 cm, dengan berat badan 13-27 kg, tubuh landak tertutup oleh rambut yang keras di bagian separuh badan ke muka dan bagian bawah, sedangkan di bagian punggung belakang sampai ekor tampak rambut (Safrudin, 2010). Ekor pendek landak terdiri dari dua tipe duri, yaitu pertama adalah duri lancip, panjang, berwarna hitam dan putih; kedua adalah duri yang menggerincing, yang didalamnya berlubang, ujungnya terbuka dan berbentuk silinder (Suwelo et al., 1978). Menurut Safrudin, (2010), landak jawa mempunyai mata sempit berwarna hitam dan bentuk telinga seperti kepingan uang logam. Landak jawa mampu bertahan hidup hingga 27 tahun (Safrudin, 2010).

4 dengan panjang ekor antara 10,5-13 cm. Landak raya mempunyai berat antara 5-6 kg, bentuk tubuhnya agak bulat dan bergeraknya lambat. Landak raya berwarna lebih cerah dibandingkan landak jawa.

Habitat

Landak termasuk keluarga Hystricidae dan Erethizontidae. Landak

Hystricidae hidup di area terestrial, sedangkan Erethizontidae sebagian besar hidup di daerah arboreal. Landak hidup secara nokturnal dan merupakan binatang herbivora. Landak di Amerika Utara hidup dalam iklim tropis dan sub tropis dengan suhu berkisar 21-β7 ˚C. Menurut Bartos (2004), landak yang hidup di daerah tropis dapat hidup pada kelembaban 35% dengan kelembaban terbaik sekitar 45%-60%. Perubahan udara yang direkomendasikan bergantung kepada ukuran kandang dan jumlah landak (Bartos, 2004).

Menurut Kingdon (1984), semua landak aktif di malam hari dan landak yang dikandangkan mempunyai siklus cahaya yang aktif 13-14 jam pada siang hari dan 10-11 jam pada malam hari. Meskipun landak termasuk hewan nokturnal, landak dapat didorong untuk aktif pada siang hari dengan cara menyembunyikan pakan landak untuk mendorongnya mencari makan.

Landak umumnya ditemukan di semua tipe hutan, perkebunan, area, berbatuan, padang rumput, gunung, padang pasir dan tempat yang mempunyai ketinggian 3500 meter di atas permukaan laut (Nowak, 1999). Landak raya merupakan hewan terestial dan memerlukan area horisontal yang luas (Bartos, 2004). Pada musim dingin landak mengkonsumsi daun cemara jarum, lapisan kambium dan kulit pohon. Selama musim semi dan musim panas landak mengkonsumsi tunas, ranting tender, akar, batang, daun bunga, biji, buah, kacang-kacangan dan vegetasi lainnya. Landak juga menyukai garam dan sisa tulang atau tanduk karena kandungan mineralnya yang tinggi (Banfield, 1974).

Landak biasanya hidup dalam suatu koloni yang terdiri dari 6-8 individu (Nowak dan Paradiso, 1991). Landak Amerika Utara cenderung memiliki wilayah individu. Landak betina memiliki wilayah eksklusif dibandingkan landak jantan. Menurut Roze (1989), landak keluarga Hystricidae memiliki ciri hidup secara soliter (individu), sedangkan landak keluarga Erethizontidae dan Hystrix africaeaustralis

5 Reproduksi

Landak hidup berkelompok, dapat mencapai 20 ekor setiap kelompok (Kingdon, 1984). Landak jantan dan betina memiliki berat yang hampir sama sekitar 12-18 kg saat dewasa (Van Aarde, 1987). Ciri-ciri landak mengalami dewasa kelamin satu sampai dua tahun pertama (Van Aarde dan Skinner, 1986), monogami (Morris dan Van Aarde, 1985) dan kawin pada musim penghujan. Landak betina bunting setiap satu tahun sekali dengan panjang gestasi = 93 hari, anoestrus laktasional = 101 ± 37,8 hari dan periode steril = 90-210 hari (Van Aarde, 1985).

Landak memiliki siklus estrus rata-rata 30-35 hari, dengan periode bunting mulai 93-110 hari. Landak yang baru lahir memiliki berat 3% dari berat tubuh induknya. Menurut Nowak dan Paradiso (1991), landak betina mencapai dewasa seksual pada umur 9-16 bulan, sedangkan jantan 8-18 bulan. Satu ekor landak rata-rata dapat menghasilkan 3 ekor anak per tahun dalam satu kali kelahiran. Dengan panjang gestasi 100-110 hari. Landak yang baru dilahirkan dapat mengkonsumsi pakan secara normal setelah berumur 2-3 minggu (Nowak dan Paradiso, 1991).

Landak yang berasal dari Amerika Utara berkembang biak pada musim gugur atau awal musim dingin. Landak betina yang tidak mengalami pembuahan akan mengalami siklus pembentukan ovarium pada hari ke 25-30 selama 8-12 jam. Masa bunting pada landak yang berasal dari Amerika Utara adalah 205-217 hari dan biasanya akan lahir pada bulan April sampai Juni. Lama laktasi pada landak rata-rata berlangsung selama 127 hari. Landak Amerika Utara akan mengalami kematangan seksual pada umur 2,5 tahun (Nowak dan Paradiso, 1991).

6 jantan (Roze, 1989). Landak jantan kemudian mendekati landak betina dan berdiri dengan menggunakan kaki belakang dan mendengus dan menghujani landak betina dengan urinnya. Landak jantan akan meringkuk di bagian punggung landak betina. Senggama biasanya berlangsung 1-5 menit, namun dapat berulang beberapa jam. Semen yang dikeluarkan landak jantan pada saat kawin akan menempel pada vagina, sehingga mengurangi kesempatan landak betina kawin dengan landak jantan yang lain. Testis pada landak jantan berada di perut dan akan turun ke dalam skrotum selama musim kawin (Bartos, 2004).

Sistem Pencernaan

Herbivora adalah mamalia yang memakan tumbuhan dengan badan yang besar dengan usus halus yang panjang (Anon, 1971). Menurut Landry (1970), banyak ahli zoologi yang menyatakan bahwa herbivora adalah mamalia yang memakan tumbuhan, bukan hewan yang memakan daging atau campuran antara daging dan tumbuhan. Herbivora nonruminan meliputi kuda nil, hamster, kanguru, kukang dan beberapa primata lainnya yang mempunyai perut kotak atau berkantung yang digunakan untuk aktivitas mikroba (Hintz et al., 1978). Herbivora nonruminansia bergantung kepada usus belakang yang digunakan sebagai lokasi fermentasi. Kelompok hewan herbivora nonruminan dibagi menjadi dua: 1) hewan yang melakukan fermentasi utama di sekum dan menggunakan metode coprophagy, dan 2) hewan yang melakukan fermentasi di sekum dan kolon, namun tidak melakukan metode coprophagy; contoh tipe hewan pertama adalah kelinci, sedangkan contoh tipe hewan kedua adalah kuda (Hintz et al., 1978).

Kelinci mempunyai kemampuan memproduksi soft faeces dan hard faeces,

soft faeces merupakan hasil fermentasi pakan di sekum yang mengandung nutrisi tinggi dan akan dicerna kembali, sedangkan hard faeces adalah sampah yang harus dikeluarkan (Marounek et al., 2005). Kuda mempunyai kemampuan yang tinggi dalam mencerna dan menyerap pati (McDonald et al., 2002). Menurut McDonald et al. (2002), pati difermentasi di usus besar untuk menghasilkan asam laktat, sehingga menurunkan pH dan kemudian diserap di pra-sekum yang merupakan tempat utama penyerapan pati.

7 merupakan tempat utama penyerapan dan pencernaan. Pencernaan serat pada hewan

hindgut bergantung pada pencernaan mikroba, tetapi biasanya efisiensinya lebih rendah pada hewan nonruminansia dalam mencerna serat. Misalnya rata-rata pencernaan serat rumput pada kuda kira-kira efisiensinya 2/3 dari efisiensi sapi (Hintz, 1969). Namun herbivora nonruminan juga mempunyai keuntungan yaitu lebih efisien memanfaatkan karbohidrat yang mudah larut, herbivora tersebut dapat langsung menyerap gula tanpa mengubah menjadi Volatile Fatty Acid (VFA)terlebih dahulu dan dapat secara langsung memanfaatkan protein berkualitas tinggi. Laju perjalanan digesta lebih cepat dibanding ruminansia meskipun pencernaan serat lebih lambat. Pencernaan hindgut merupakan adaptasi yang bagus dalam pencernaan serat rumput, asalkan pakan yang dimakan tidak dibatasi jumlahnya (Hintz et al., 1978).

Sekum dan kolon landak mengandung protozoa dan bakteri yang sama dengan ruminan, terdiri dari 30% pencerna protein, 75%-85% pencerna karbohidrat dan 15%-30% pencerna karbohidrat larut (McDonald et al., 2002). Jumlah spesies bakteri tergantung pada keragaman nutrien, kompetisi antar substrat dan proses metabolik dalam saluran pencernaan (Mackie dan McSweeney, 1991).

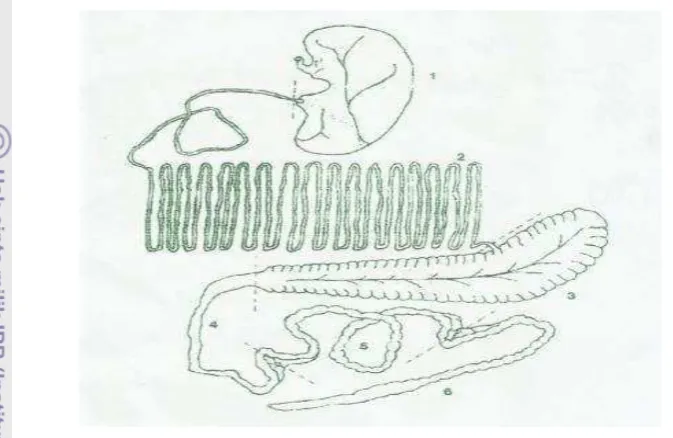

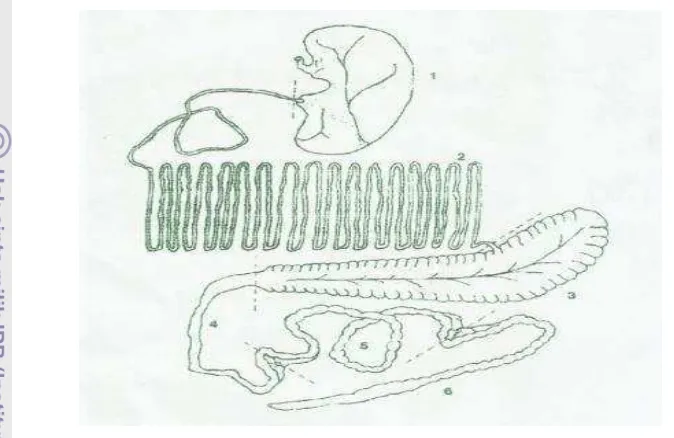

Saluran pencernaan pada landak terdiri atas usus halus 41% dari total saluran pencernaan secara keseluruhan dan distal kolon 38% (Gambar 1). Landak tidak mempunyai kelenjar cardiogastric dan bukan merupakan hewan coprophagy

(Vispo dan Hume, 1995). Sebagian besar pencernaan serat pada landak terjadi di dalam sekum termasuk fermentasi dan produksi VFA. Sedangkan usus halus dan kolon mempunyai sedikit peran dalam proses pencernaan serat pada landak. Di dalam sekum juga terdapat akumulasi sodium sebesar 76% (Grant, 2011). Landak mempunyai kemampuan mengunyah makanan menjadi partikel yang lebih kecil, sehingga meningkatkan area permukaan untuk fermentasi. Pada musim semi landak menghasilkan feses yang basah, hal ini diakibatkan kurangnya kalium dalam bahan pakannya (Weeks dan Kirkpatrick, 1978).

8 harus diberikan dalam persentase kecil dahulu karena dapat mempengaruhi populasi mikroba yang terdapat di dalam proses pencernaan.

Keterangan: 1. Lambung, 2. Usus Halus, 3. Sekum, 4. Ascending Colon, 5. Transverse Colon, 6. Descending Colon

Gambar 2. Pencernaan Hewan Landak Sumber: Van Jaarsveld (1983)

Sekum landak merupakan tempat fermentasi dan produksi asam lemak terbang (VFA) (Johnson dan McBee, 1967). Absorbsi VFA secara langsung terjadi di sekum dan di kolon bagian proksimal. Produksi VFA sebanyak 83% terjadi di sekum dan langsung diserap oleh darah dan sisanya diserap di usus besar (Johnson dan McBee, 1967). Kandungan utama VFA di sekum adalah asam asetat sebanyak 72,2%, asam butirat 13,8% dan asam propionat 12% (Vispo dan Hume, 1995), selain itu VFA rantai cabang, yaitu isobutirat dan isovalerat juga ditemukan di bagian cardiac perut. Absorbsi butirat dan propionat lebih cepat daripada asetat. Fermentasi di sekum menghasilkan 18%-19% energi yang dibutuhkan oleh landak (Vispo dan Hume, 1995). Menurut Johnson dan McBee (1967) dalam Hintz et al. (1978), energi yang digunakan landak 16% berasal dari VFA.

9 melalui vili-vili dinding rumen 75%, abomasum 20% dan usus halus 5% (McDonald

et al., 2002).

Asetat merupakan produk utama dari VFA pada semua spesies yang diikuti oleh propionat dan butirat; namun, pada kelinci, landak dan berang-berang, kandungan butirat pada VFA lebih tinggi daripada propionat (Hintz et al., 1978). Kandungan VFA dalam cairan sekum landak adalah 74% asetat, 12% propionat dan 14% butirat (Hintz et al., 1978) dan pada kelinci 62,8% asetat, 10,1% propionat dan 22,7% butirat (Marounek et al., 2005). Pada Cyopus yang merupakan rodentia air mempunyai kadar propionat yang lebih tinggi dibandingkan dengan butirat, yaitu 73,9% asetat, 18,6% propionat dan 7,4% butirat (Marounek et al., 2005). Kontribusi VFA untuk energi bergantung kepada tipe serat, kira-kira berkisar antara 15%-30% untuk masing-masing spesies (Hintz et al., 1978). Perbedaan konsentrasi VFA parsial pada setiap spesies disebabkan perbedaan habitat, kemampuan mencerna pakan, morfologi saluran pencernaan yang berbeda dan mikroorganisme di dalam sekum yang berbeda (Marounek et al., 2005).

Penyerapan amonia pada hewan herbivora nonruminasia terdapat pada sekum dan kolon dan penyerapan asam amino terjadi pada kolon, namun pada kuda tidak terjadi karena mikroorganisme yang mensintesis asam amino tidak dimanfaatkan. Landak mempunyai kemampuan mencerna serat yang baik, karena mempunyai sekum dan kolon yang besar, sehingga dapat mensuplai 16% kebutuhan energi basal (Johnson dan McBee, 1967) dan distal kolon landak empat kali lebih besar daripada berang-berang (Vispo dan Hume 1995). Di dalam sekum landak juga terdapat fungi anaerobik yang dapat membantu mencerna dinding sel bahan pakan (Theodorou et al., 1988). Pencernaan N pada landak dipengaruhi oleh kandungan tannin dalam bahan pakan. Namun hewan marsupialia mempunyai kemampuan menurunkan kandungan tannin dalam bahan pakan karena aktivitas mikroba pada ceca, sehingga hewan marsupialia rodensia dapat menurunkan ikatan protein-tannin melalui urin (McArthur dan Sanson, 1991).

Jenis Pakan

10 pakan kontrol dengan tambahan pelet. Bengkuang, mentimun, talas dan pelet merupakan bahan pakan yang dikonsumsi dalam jumlah yang tinggi (Farida dan Ridwan, 2011). Prayudi (data yang belum dipublikasikan; Tabel 1 dan Tabel 2) memberikan pakan kontrol berupa daun jaat hutan, bengkuang, talas belitung, tomat, pisang siam, dan jagung manis, dan pakan tambahan yang digunakan adalah pelet koi; konsumsi BK bengkuang dan total dari pakan kontrol menurun (P<0,05) dengan penambahan pelet koi ke dalam perlakuan pakan kontrol.

Tabel 1. Komposisi Kimia Pakan Penelitian (100% BK)

Bahan Pakan

Keterangan : Hasil analisa laboratorium Ilmu Nutrisi, LIPI Cibinong, Kabupaten Bogor. Sumber : Prayudi (data belum dipublikasikan)

Tabel 2. Rataan Hasil Konsumsi Bahan Kering

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan data yang berbeda nyata (P<0,05)

Sumber: Prayudi (data belum dipublikasikan)

Pakan Perlakuan Pakan

Kontrol Kontrol + Pellet

(g/ekor/hari)

Daun jaat hutan 8,435±0,713 6,045±0,845

Bengkuang 36,044±1,192a 28,073±1,413b

Talas Belitung 12,992±1,651 10,153±1,958

Tomat 6,030±0,327 5,195±0,388

Pisang Siam 71,244±0,231 71,0,92±0,274

Jagung manis 91,047±2,703 82,017±3,206

Total Konsumsi Pakan Kontrol 225,792±2,871a 202,575±3,405b

11 Daun Jaat Hutan (Phaselous sp.)

Daun jaat hutan (Phaselous sp.) (Gambar 3) merupakan suku polong-polongan dan satu famili dengan kacang buncis (Phaseolus. vulgaris). Daun

Phaselous sp. mempunyai kandungan protein yang tinggi sekitar 30,92 % (Apriyani, 2010) sehingga sangat baik jika digunakan sebagai pakan. Menurut Farida (2007), di dalam suku ini banyak tanaman penting dengan bermacam-macam kegunaan, sebagai bahan makanan, minuman, bumbu masak, zat pewarna, pupuk hijau, pakan ternak dan bahan pengobatan.

Gambar 3. Daun Jaat Hutan Sumber: Apriyanti (2010)

Bengkuang (Pachyrrizus erosus)

12 Gambar 4. Bengkuang

Sumber: Wikipedia (2012)

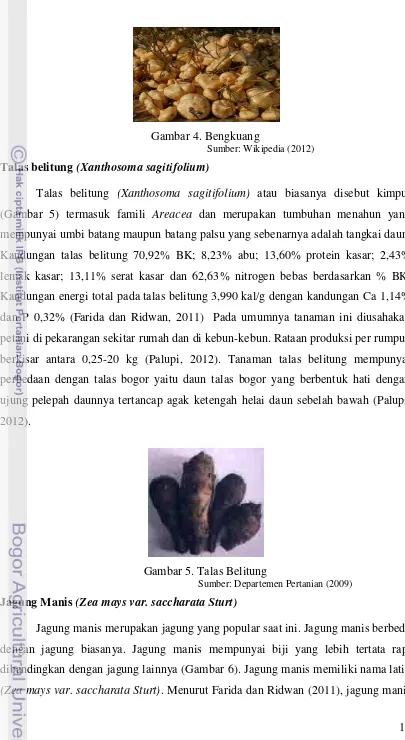

Talas belitung (Xanthosoma sagitifolium)

Talas belitung (Xanthosoma sagitifolium) atau biasanya disebut kimpul (Gambar 5) termasuk famili Areacea dan merupakan tumbuhan menahun yang mempunyai umbi batang maupun batang palsu yang sebenarnya adalah tangkai daun. Kandungan talas belitung 70,92% BK; 8,23% abu; 13,60% protein kasar; 2,43% lemak kasar; 13,11% serat kasar dan 62,63% nitrogen bebas berdasarkan % BK. Kandungan energi total pada talas belitung 3,990 kal/g dengan kandungan Ca 1,14% dan P 0,32% (Farida dan Ridwan, 2011) Pada umumnya tanaman ini diusahakan petani di pekarangan sekitar rumah dan di kebun-kebun. Rataan produksi per rumpun berkisar antara 0,25-20 kg (Palupi, 2012). Tanaman talas belitung mempunyai perbedaan dengan talas bogor yaitu daun talas bogor yang berbentuk hati dengan ujung pelepah daunnya tertancap agak ketengah helai daun sebelah bawah (Palupi, 2012).

Gambar 5. Talas Belitung

Sumber: Departemen Pertanian (2009) Jagung Manis (Zea mays var. saccharata Sturt)

Jagung manis merupakan jagung yang popular saat ini. Jagung manis berbeda dengan jagung biasanya. Jagung manis mempunyai biji yang lebih tertata rapi dibandingkan dengan jagung lainnya (Gambar 6). Jagung manis memiliki nama latin

13 mempunyai komposisi kimia 20,67% BK; 3,03% abu; 14,16% protein kasar; 7,16% lemak kasar; 1,62% serat kasar dan 74,03% nitrogen bebas berdasarkan 100% BK. Jagung manis juga mengandung 4,411 kal/g energi total dan mengandung 0,08% Ca dan 0,50% P (Farida dan Ridwan, 2011). Kadar gula pada endosperm jagung manis sebesar 5%-6%, gula yang disimpan dalam biji jagung manis adalah sukrosa yang dapat mencapai 11% dan kadar pati 10%–11%, sedangkan jagung biasa kadar gulanya hanya 2%–3% atau setengah dari kadar gula jagung manis (Irianto, 2007).

Gambar 6. Tipe bulir dari kiri ke kanan pod corn, soft corn ,pop corn, sweet corn, flint corn, den corn.

Sumber: Morisson (1961)

Pisang Siam (Musa paradisica var. sapientum L.)

14 dalam kultivar gros michel dan trigliserida serta fruktosil sukrosa dalam kultivar

cavendish (Endra, 2006). Jenis karbohidrat lain yang ditemukan dalam daging buah pisang adalah serat kasar dan pektin. Kandungan serat kasar terdiri dari 60% lignin, 25% selulosa, dan 15% hemiselulosa (Endra, 2006).

Tomat (Lycopersicum esculentum)

Tomat (Lycopersicum esculentum) (Gambar 7) sekitar 50% dari berat keringnya terdiri dari gula-gula pereduksi (terutama glukosa dan fruktosa), sisanya asam-asam organik mineral, pigmen, vitamin dan lipid (Maulida dan Zulkarnaen, 2010). Tomat mengandung lemak dan kalori dalam jumlah rendah, bebas kolesterol, dan merupakan sumber serat dan protein yang baik. Selain itu, tomat kaya akan vitamin A dan C, beta-karoten, kalium dan antioksidan likopen (Kailaku et al.,

2007). Sebanyak 100 g, buah tomat mengandung KA 93,76 g, abu 0,42 g; protein 0,85 g; lemak 0,33 g; serat 1,1 g dan karbohidrat 4,64 g (Kailaku et al., 2007).

Gambar 7. Buah Tomat

Sumber: Rayya (2009)

Pelet Koi

15 MATERI DAN METODE

Waktu dan Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Juni 2011 sampai Maret 2012. Pemeliharaan, pengamatan bobot badan, penyembelihan dan pengamatan sifat non karkas landak dilakukan di Pusat Penelitian Biologi LIPI, Cibinong, Kabupaten Bogor; sedangkan analisis konsentrasi amonia dan VFA, degradabilitas bahan kering (DBK) dan bahan organik (DBO) bertempat di Laboratorium Ilmu Nutrisi Ternak Perah, Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor.

Materi

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan adalah digesta sekum dari landak betina enam ekor dan landak jantan dua ekor yang memiliki umur rata-rata lebih dari satu tahun yang telah dipelihara selama tiga bulan di LIPI Cibinong. Larutan pengencer (larutan mineral makro dan mikro dan aquadest), larutan asam borat berindikator merah metil dan hijau kresol bromo, larutan Na2CO3 jenuh, larutan H2SO4 (0,005 N dan 15%), larutan NaOH 0,5 N, dan larutan HCl 0,5 N.

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperangkat alat-alat analisa VFA, NH3, DBK dan DBO seperti timbangan digital, tabung fermentor, cawan Conway, pipet, tabung reaksi, magnetic stirer, fortex, botol film, termos, kain belacu, kertas saring Whatman No. 41, oven 105 ºC, tanur 600 ºC, alat titrasi dan sentrifuse.

Prosedur

Persiapan Sampel

16 Gambar 8. Setelah Pemotongan Landak

Sumber: Dokumen Pribadi (2011)

Untuk pengamatan konsentrasi amonia dan VFA, dan DBK dan DBO, digesta landak diambil 7 g dan dicampur dengan 21 ml media pengencer sambil dialiri CO2. Komposisi media pengencer terdiri atas larutan mineral I dan larutan mineral II. Tabung fermentor kemudian diinkubasi selama 0 dan 1 jam dalam penangas air bergoyang 39 ºC. Proses fermentasi dihentikan dengan menambahkan larutan asam pekat, setelah itu tabung disentrifuse dengan kecepatan 3000 rpm selama 15 menit. Supernatan digunakan untuk analisis amonia dan VFA total, sedangkan residu digunakan untuk analisis DBK dan DBO.

Analisis Bahan Kering dan Bahan Organik Digesta Sekum Landak

Sebanyak 1 g digesta sekum landak diletakkan dalam cawan porselen berlabel yang telah ditimbang. Digesta dalam cawan porselen tersebut dimasukkan ke dalam oven 105 ºC selama 24 jam. Setelah dikeringkan dalam oven 105 ºC, sampel ditimbang setelah didinginkan dalam suhu ruangan. Sampel yang sudah ditimbang lalu dimasukkan ke dalam tanur (suhu 600 ºC, 6 jam). Setelah itu sampel ditimbang kembali untuk menentukan kadar abu dan bahan organik.

Analisis Konsentrasi Amonia Berdasarkan Metode Difusi Mikro Conway

17 dengan supernatan hingga merata dengan cara menggoyang–goyangkan dan memiringkan cawan tersebut. Setelah 24 jam dalam suhu kamar, cawan Conway dibuka, asam borat berindikator dititrasi dengan larutan H2SO4 0,005 N sampai terjadi perubahan warna dari biru menjadi merah jambu. Konsentrasi amonia dihitung berdasarkan rumus berikut : (volume H2SO4 x 0,005 N H2SO4 x 1000/1)/(Berat digesta x % BK digesta).

Analisis Konsentrasi VFA Total dengan Metode Steam Distillation

Analisa VFA total dilakukan dengan menggunakan teknik distilasi uap (steam distillation) (General Laboratory Prosedure, 1966). Supernatan (5 ml) dimasukkan ke dalam tabung distilasi, kemudian ditambahkan 1 ml H2SO4 15%. Dinding tabung dibilas dengan aquadest dan tabung ditutup dengan menggunakan sumbat karet yang telah dihubungkan dengan pipa distilasi (diameter ±0,5 cm). Ujung pipa yang lain dihubungkan dengan alat pendingin Leibig. Tabung distilasi dimasukkan ke dalam labu didih yang telah berisi air mendidih tanpa menyentuh permukaan air tersebut. Distilat yang terbentuk ditampung di dalam labu Erlenmeyer yang berisi 5 ml NaOH 0,5 N dan akan selesai jika volume distilat mencapai 250 ml. Distilat lalu ditambah dengan indikator phenolphtalein (PP) 2-3 tetes dan dititrasi dengan HCl 0,5 N sampai warna titrat berubah dari merah muda menjadi bening. Konsentrasi total VFA dihitung dengan rumus berikut : [(a-b) x HCl x 1000/5 ml sampel]/(Berat digesta x % BK digesta) dimana a= volume titrasi blanko, dan b= volume titrasi sampel.

Degradabilitas Bahan Kering dan Bahan Organik

18 Rancangan Percobaan dan Analisis Data

Rancangan Percobaan

Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak kelompok (RAK) berpola faktorial 2x2. Faktor A terdiri atas perlakuan pemberian pakan kontrol (A0) dan pakan yang diberi pelet ikan koi (A1). Faktor B adalah waktu inkubasi (0 dan 1 jam). Landak digunakan sebagai ulangan sebanyak empat ekor. Model matematika yang digunakan adalah :

Yijk =

µ

+α

i + j+α

i j + k +ε

ijkYijk = Efek pemberian pakan ke-i, waktu inkubasi ke-j dan kelompok ke-k

µ

= Rataan umumα

i =Efek perlakuan pemberian pakan ke-ij =Efek perlakuan waktu inkubasi ke-j

α

i j = Efek perlakuan interaksi antara pemberian ke-i dan waktu inkubasi ke-jk =Efek perlakuan kelompok ke-k

ε

ijk = Galat pemberian pakan ke-i, waktu inkubasi ke-j dan kelompok ke-kAnalisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan sidik ragam untuk mengetahui pengaruh percobaan terhadap peubah yang diamati, dan uji ortogonal kontras untuk melihat perbedaan antar perlakuan (Steel dan Torrie, 1991).

Perlakuan

Penelitian ini menggunakan digesta sekum landak yang diberi dua perlakuan berbeda dan diperlakukan sebagai faktor A, yaitu :

A0 = landak diberi pakan yang biasa dikonsumsi (kontrol) A1 = A0+pelet ikan koi

19 bobot rata-rata 6,24 kg. Jumlah total landak yang digunakan dalam semua perlakuan adalah enam ekor landak betina dan dua ekor landak jantan.

Sampel digesta landak diperoleh pada saat pemotongan dan disimpan di dalam freezer. Untuk mengetahui efek penyimpanan terhadap konsentrasi amonia dan total VFA maupun degradabilitas BK dan BO sebagai indikator dari aktivitas mikroba digesta sekum, maka proses fermentasi dilakukan pada waktu 0 dan 1 jam sebagai perlakuan faktor B.

Peubah yang Diamati

20 HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberian pelet koi pada landak bertujuan untuk efisiensi teknis penanganan landak yang ditangkarkan. Efisiensi teknis penanganan dilakukan untuk mengurangi tercecernya pakan saat pemberian pakan dan saat pengambilan pakan untuk dikonsumsi. Pemilihan pelet koi didasarkan pada penelitian Farida (2007) yang menggunakan landak Hystrix brachyura yang lebih memilih pelet koi dibandingkan pelet kelinci dan pelet domba. Pelet koi mengandung komposisi nutrisi yaitu: BK 94,52; abu 18,48; PK 25,05; LK 5,77; SK 10,22; BETN 40,48 dalam 100% BK (Prayudi, data yang belum dipublikasikan).

Konsentrasi Amonia

Konsentrasi amonia menunjukkan sifat degradabilitas protein bahan makanan di dalam rumen (Sutardi, 1980). Tabel 3 menunjukkan data konsentrasi amonia. Tabel 3. Konsentrasi Amonia

Inkubasi

(jam)

Pakan

Kontrol (A0) Kontrol+Pelet Koi (A1) Rataan

---(mM)---

Tabel 3 memperlihatkan bahwa konsentrasi amonia dipengaruhi oleh perlakuan pemberian pakan (P<0,01), namun tidak dipengaruhi oleh waktu inkubasi dan interaksi antara pemberian pakan dengan waktu inkubasi, konsentrasi amonia pada landak A0 lebih besar daripada landak A1.

21 15%-20% dari total konsumsi ransum (Church et al., 1972). Penambahan pelet koi dapat menurunkan jumlah konsumsi pakan kontrol landak A1. Pakan kontrol mengandung bahan yang mudah didegradasi dan mengandung PK yang tinggi dalam BK, yaitu: daun jaat hutan 35,29%, tomat 16,98%, jagung manis 15,33%, bengkuang 8,49%, pisang siam 3,08%, talas belitung 0,00%, sedangkan PK pelet koi 20,05% (Tabel 1; Prayudi, data belum dipublikasikan). Efek penambahan pelet koi terhadap konsumsi BK pakan kontrol adalah menurunkan konsumsi bengkuang secara nyata (P<0,05), menurunkan konsumsi BK daun jaat hutan, talas belitung, tomat dan jagung manis, tetapi tidak nyata secara statistik dan tidak mempengaruhi konsumsi BK pisang siam (Tabel 2; Prayudi, data belum dipublikasikan). Dengan kondisi demikian maka konsentrasi amonia pada pakan kontrol (A0) akan lebih besar daripada pakan kontrol+pelet koi (A1).

Bahan pakan yang terkandung dalam pelet koi adalah tepung ikan, bungkil kedelai, wheat flour dan polard. Bahan pakan penyusun pelet koi mempunyai beberapa karakteristik, yaitu: 1) tepung ikan mengandung protein yang tinggi, namun mengalami perubahan struktur karena mengalami proses pemanasan dalam pengolahan, 2) bungkil kedelai mengandung PK yang tinggi, tetapi menurun karena mengandung antinutrisi berupa trypsin yang dapat meningkatkan sekresi enzim pankreas sehingga menyebabkan kandungan asam amino berkurang terutama asam amino sulfur (Liener, 1979); dan mengalami proses pemanasan dalam pengolahan bahan pakan, bungkil kedelai merupakan by product dari pembuatan soybean flour

dan soybean oil (Morisson, 1961), 3) wheat flour merupakan tepung terigu yang mengandung serat kasar yang rendah dan protein yang tinggi berupa gliadin dan glutenin, namun protein yang terkandung di dalam wheat flour menurun karena adanya proses penggilingan dari biji gandum ke tepung terigu (McDonald et al.,

22 kondisi asam di dalam rumen, namun tidak ada efek khusus dari proses penggilingan dan peleting dalam peningkatan bobot badan dan efisiensi bobot badan (McDonald et al., 2002). Kondisi ini juga dapat terjadi di dalam sekum.

Menurut McDonald et al. (2002), konsentrasi amonia optimum untuk menunjang sintesis protein mikroba dalam cairan rumen sangat bervariasi berkisar antara 6-21 mM dan menurut Sutardi (1980), sebesar 4-12 mM, sedangkan kisaran konsentrasi amonia pada cyopus 14,1–32,5 mM dan pada kelinci 17,5–33,5 mM (Marounek et al., 2005). Kisaran konsentrasi amonia yang dihasilkan dari landak A0 dan A1 diduga dapat memenuhi kebutuhan mikroba untuk mensintesis protein, walaupun kebutuhan amonia tersebut di dalam sekum landak belum diketahui.

Landak sebagai hewan herbivora hindgut fermentor mampu mencerna pakan yang tidak mengandung tannin ataupun pakan yang tidak berbentuk pelet hingga 92% (Felicetti et al., 2000). Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan pakan pelet dapat menurunkan konsentrasi amonia sebagaimana yang terjadi pada penelitian ini. Produk amonia dari pemecahan N di dalam sekum dan kolon dipakai untuk sintesis protein mikroba atau diserap melalui dinding kedua organ tersebut (Hintz et al.,

1969).

Konsentrasi VFA Total

Konsentrasi VFA sangat berperan penting dalam pembentukan sumber energi dan sebagai sumber pembentuk protein mikroba (Arora, 1989). VFA terbentuk dari proses fermentasi karbohidrat yang dilakukan oleh mikroba dalam saluran pencernaan yang menghasilkan energi utama berupa asetat, propionat, butirat dan rantai cabang, yaitu isobutirat dan isovalerat.

Tabel 4. Konsentrasi VFA Total

Inkubasi

(jam)

Pakan

Kontrol (A0) Kontrol+Pelet Koi (A1) Rataan

---(mM)---

0 99,05 ± 2,22 85,20 ± 9,04 92,12 ± 9,58

1 97,03 ± 4,90 88,71 ± 6,64 92,87 ± 7,00

Rataan 98,04 ± 3,68 a 86,95 ± 7,58 b 92,5 ± 2,75

Keterangan: 1)Nilai rataan dengan superskrip yang berbeda dalam baris yang sama berbeda nyata

(P<0,05)

23 Tabel 4 memperlihatkan bahwa konsentrasi total VFA dipengaruhi oleh perbedaan pakan (P<0,05), namun tidak dipengaruhi oleh waktu inkubasi dan interaksi antara pemberian pakan dengan waktu inkubasi. Hasil uji ortogonal kontras menunjukkan bahwa konsentrasi VFA dari landak A0 pada inkubasi 0 jam dan 1 jam tidak memiliki perbedaan nyata, hal yang sama terjadi pada konsentrasi total VFA dari landak A1. Konsentrasi VFA dari landak yang diberi pakan kontrol lebih besar daripada landak yang diberikan pakan kontrol dan pelet koi (P<0,05).

24 dibandingkan bahan pakan kontrol dan pelet koi. Menurut Morisson (1961), jagung manis muda mempunyai biji seperti susu yang banyak mengandung glukosa dan akan berupa menjadi pati jika matang, kandungan pati dan gula pada jagung manis lebih tinggi dibandingkan dengan jagung hybrid atau dent corn (Morisson, 1961).

Pelet koi mengandung bahan yang sulit difermentasi seperti tepung ikan, bungkil kedelai, wheat flour dan polard; bahan tersebut merupakan bahan yang mengalami pemanasan saat pembuatan pelet sehingga mengakibatkan denaturasi protein atau perubahan struktur karbohidrat dan menurunkan fermentabilitas karbohidrat (McDonald et al., 2002). Gandum yang dibuat pelet mempunyai dua keuntungan, yaitu: meningkatkan lemak yang lunak sehingga meningkatkan rantai cabang dan asam lemak dan menurunkan gangguan dalam saluran pencernaan daripada gandum tanpa diproses (McDonald et al., 2002). Menurut Huller dan Carpenter (1981), efek pemanasan bahan pakan akan mengurangi kadar air, kandungan gula dan lemak yang akan digunakan untuk oksidasi. Proses pemanasan saat pembuatan pelet merubah struktur zat makanan sumber energi. Perubahan ini dapat mengakibatkan penurunan fermentasi zat makanan tersebut sehingga konsentrasi VFA menjadi rendah.

25 digesta dan aktivitas amilase (McDonald et al., 2002). Menurut McDonald et al.

(2002), pengolahan dalam serealia menentukan kecepatan pencernaan pati di usus. Landak merupakan salah satu binatang herbivora yang lebih efisien memanfaatkan karbohidrat mudah larut, yang dapat langsung menyerap gula tanpa mengubah menjadi VFA terlebih dahulu dan dapat secara langsung memanfaatkan protein berkualitas tinggi (Hintz et al., 1978). Menurut Johnson dan McBee (1976), rata-rata landak menggunakan VFA sebesar 16%-33% untuk kebutuhan energinya. Pada landak sekitar 88% VFA diserap di sekum dan sisanya sebanyak 12% VFA diserap di usus halus atau usus besar.

Degradabilitas Bahan Kering

Degradabilitas bahan kering (DBK) dari landak A0 dan A1 ditunjukkan pada Tabel 5. Nilai degradasi berkaitan dengan zat makanan yang tersedia untuk

Kontrol (A0) Kontrol+Pelet Koi (A1) Rataan

---(%)---

Tabel 5 memperlihatkan bahwa DBK tidak dipengaruhi oleh perbedaan pakan, waktu inkubasi dan interaksi antara pemberian pakan dengan waktu inkubasi secara statistik. DBK landak A1 lebih rendah dibandingkan landak A0, tetapi penurunan DBK tidak nyata secara statistik. Tidak terjadi perbedaan dalam DBK dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: kadar BK pakan, konsumsi BK pakan dan kadar BK digesta, serta daya degradabilitas pelet koi.

26 landak yang diberikan tambahan pelet koi (A1) lebih tinggi dibandingkan A0. Kadar BK digesta sekum landak yang dihasilkan pada landak A0 lebih rendah daripada landak A1, yaitu 0,1±0,02 g dan 0,16±0,02 g; hal ini dapat disebabkan oleh kadar dan konsumsi BK pakan. Hasil yang berbeda terdapat pada kadar BO digesta landak antara kedua perlakuan tidak berbeda yaitu 0,85±0,04 g dan 0,84±0,06 g.

Daya degradabilitas pellet koi yang rendah dibandingkan pakan kontrol sehingga menghasilkan nilai DBK yang rendah. Hal ini sebagai akibat penanganan dalam pengolahannya.

Degradabilitas Bahan Organik

Degradabilitas bahan organik memperlihatkan daya cerna mikroba dalam saluran pencernaan yang dapat mencerna zat organik yang terkandung dalam bahan pakan. Tabel 6 memperlihatkan nilai DBO bahan pakan yang diberikan pada landak A0 dan A1.

Tabel 6. Degradabilitas Bahan Organik

Inkubasi

(jam)

Pakan

Kontrol (A0) Kontrol+Pelet Koi (A1) Rataan

---(%)---

27 Jagung manis merupakan bahan pakan memiliki jumlah paling tinggi dikonsumsi oleh landak, karena jagung manis memiliki kadar air yang tinggi dan rasa yang manis. Dalam penelitian Inayatullah (2006), jagung berada di urutan kedua setelah kacang tanah yang paling banyak dikonsumsi oleh landak. Pemilihan makanan yang dikonsumsi dipengaruhi oleh nilai kalorigenik, palatabilitas dari jenis pakan dan perilaku spesies (Musthaq, 2009). Komposisi nutrisi dalam bahan pakan juga mempengaruhi preferensi hewan untuk memilih bahan pakan, seperti: lemak, protein, karbohidrat, protein (Musthaq, 2009)

Degradasi DBK landak lebih rendah jika dibandingkan dengan ruminansia. Hal ini dikarenakan kemampuan hewan hindgut fermentor dalam mencerna pakan membutuhkan waktu yang lama dan banyak protein dan vitamin yang tidak dapat diserap oleh dinding sekum atau kolon (McDonal et al., 2002). Menurut Hintz et al. (1978), herbivora nonruminan mempunyai kerugian karena pencernaan serat tidak efisien dibandingkan dengan ruminansia dan fermentasi berada di ujung usus yang merupakan tempat utama penyerapan dan pencernaan. Mikroba dalam sekum tidak mempunyai banyak waktu untuk mencerna serat sehingga efisiensinya lebih rendah daripada hewan ruminansia (Hintz et al., 1978). Meskipun demikian, DBO pakan yang dihasilkan termasuk pakan yang mudah didegradasi. Farida dan Ridwan (2011)

menunjukkan kecernaan BO yang relatif tinggi (≥ 90%) pada landak yang diberi

28 KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pemberian pakan kontrol menyebabkan konsentrasi amonia dan VFA yang lebih tinggi dibandingkan dengan landak yang diberi pakan kontrol+pelet koi, tetapi tidak mengakibatkan perbedaan dalam degradabilitas bahan kering dan bahan organik. Perbedaan waktu inkubasi 0 dan 1 jam tidak memperlihatkan pengaruh dalam fermentabilitas dan degradabilitas dan mengindikasikan bahwa penyimpanan tidak mengubah aktivitas mikroba dalam proses tersebut.

Saran

29 UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillahirabbilallamin, puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi, penelitian, seminar dan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pemberian Pakan terhadap Konsentrasi Amonia dan Volatile Fatty Acid(VFA) dan Degradasi

Bahan Kering dan Bahan Organik di Sekum Landak (Hystrix Javanica)“. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya dari jaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang.

Pada penulisan skripsi, penulis banyak mendapatkan bantuan berupa materi, sumbangan pemikiran dalam penyusunan dan penyempurnaan skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ir. Anita S. Tjakradidjaja, MRur.Sc. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti penelitian bersama, memberikan bimbingan, pengarahan serta motivasi dan Ir. Widya Hermana, MSi. selaku dosen pembimbing anggota dan dosen pembimbing akademik yang telah memberikan masukkan atas kemajuan skripsi ini. Kepada Ir. Kukuh Budi Santoto, MS sebagai penguji seminar, Dr. Ir. Ahmad Darobin Lubis, MSc. dan Baihaqi, S.Pt., MSc. sebagai penguji sidang yang telah memberikan saran dan kritik demi kemajuan skripsi. Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Pusat Penelitian Biologi LIPI, Cibinong, Kabupaten Bogor yang telah memberikan kesempatan untuk penelitian bersama. Kepada Ibu Dian dan Ibu Andriyani yang telah membantu dalam penelitian penulis, teman-teman satu laboratorium Nutrisi Ternak Perah, teman satu penelitian Prayudhi dan Sarah, serta teman-teman INTP 45.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Mama Endang Sri Mulyowati, Ayah Fahrur Rozzi, Kakak Ryzzal Endra Yudhanta dan Romy Endra Yudharna, Kakak Ipar Dewi Mayangsari atas motivasi, kasih sayang dan doa yang tidak pernah padam.

Akhir kata penulis berharap, semoga usaha kecil ini dapat bermanfaat dan memberikan informasi bagi masyarakat yang membutuhkannya.

30 DAFTAR PUSTAKA

Anon. 1971. Webster’s Seventh New Collegiate Dictionary. G & C Merriam Co. Chicago, IL.

Alexander, R. McN. 1993. The relative merits of foregut and hindgut fermentation. J. Zool. 231: 391-401.

Apriyanti, Y. 2010. Analisis proksimat dan penentuan bruto energi pakan hijauan bagi satwa liar. Laporan Kerja Praktik. Universitas Nusa Bangsa, Bogor Arora, S. P. 1989. Pencernaan Mikroba pada Ruminansia. Gajah Mada University

Press, Yogyakarta.

Bartos, C. 2004. Husbandry Standars for Keeping Porcupine in Captivity. Baltimore Zoo. Druid Hill Park, Baltimore, MD 21217.

Banfield, A. W. 1974. The Mammals of Canada. University of Toronto Press XXV. Ontario, Canada. Pp. 438.

Church, D. C., G. E. Smith., J. P. Fotenot & A. T. Ralston. 1972. Digestive Physiology and Nutrition of Ruminant. Volume 2 Nutrition. D. C. Church Published, Corvallis. Orgeon, Amerika Serikat.

Dahlan, I., A. A. Salam, B. S. Amin & Osman. 1995. Preference and intake of feedstuff by crested porcupines (Hystrix brachyura) in captivity. Ann Zootech. 44: 271.

Departemen Pertanian. 2009. Umbi-umbian. http://bukabi.wordpress.com /2009/01/27/umbi-umbian-talas/ [30 September 2012]

Dubey, J. P., A. N. Hamir, C. Brown & C. E. Rupprecht. 1992. Sarcocystis sehi

(Protozoa: Sarcocystidae) from the porcupine (Erethizon dorsatum). J. Helm. Soc. Wash. 59 (1): 127-129.

Endra, Y. 2006. Analisis proksimat dan komposisi asam amino buah pisang batu (Musa balbisiana colla). Skripsi. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Farida, W. R. 2007. Kemampuan cerna dan konsumsi pakan pada landak raya (Hystrix brachyura) di Penangkaran. Laporan Teknik. Pusat Penelitian Biologi-LIPI: Hal. 683-689.

31 Felicetti, L. A., L. A. Shipley, G. W. Witmer & C. T. Robbins. 2000. Digestibility, nitrogen excretion, and mean retention time by North American Porcupines (Erethizon dorsatum) consuming natural forages. J. Physiol. Biochem. Zool.

73 (6): 772-780.

General Laboratory Procedures. 1966. Department of Dairy Science. University of Wisconsin, Madison.

Grant, K. 2011. Nutrition of the north american porcupine, Erethizon dorsatum. www.softwarelabs.com. [22 Agustus 2011]

Haim, A., R. J. Van Aarde & J. D. Skinner. 1992. Urinary characteristics of the cape porcupine Hystrix africaeaustralis; effect of photoperiode and temperature. J. Basic. Clin. Physiol. Pharmaco.l 3 (2) : 166.

Hintz, H. F. 1969. Review article: comparison of digestion coefficients obtained with cattle, sheep, rabbits and horses. J. Vet. 6: 45-51.

Hintz, H. F., H. F. Schryver & C. E. Stevens. 1978. Digestion and absorption in the hindgut of nonruminant herbivores. J. Anim. Sci. 46 (6) : 1803.

Huller, R. F. & Carpenter, K. J. 1981. The estimation of available lysine in foodstuffs after Maillard reactions. Prog. Food. Nutri. Sci. 5 : 159-176.

Hungate, R. E. 1966. The Rumen and Its Microbes. Academic Press, New York. Inayatullah, M. 2006. To study the dietary habits of local porcupine (Hystrix indica).

(unpublished) M. Phil. thesis, Quaid-i-Azam Univ, Islamabad Pakistan. 57 pp. http://prr.hec.gov.pk/Thesis/403S.pdf. [21 April 2012]

Johnson, J. L. & R. H. McBee. 1967. The porcupine cecal fermentation. J. Nutr. 91: 540-546.

Kailaku, S. I., K. T. Dewandari & Sunarmani. 2007. Potensi likopen dalam tomat untuk kesehatan. Buletin Teknologi Pascapanen Pertanian Volume 3.

Departemen Pertanian. Jakarta.

32 Kingdon, J. 1984. East African Mammals, an Atlas of Evolution in Africa. Volume 2

Part B (Hares and Rodents) Pp. 687 – 695. Fermentation. Recent Advances on the Nutrition of Herbivores. Illions. Marounek, M., M. Skrivan, P. B. Ezina & I. Hoza. 2005. Digestive Organs, Caecal

Metabolites and Fermentation Pattern In Coypus (Myocastor coypus) and Rabbits (Oryctolagus cuniculus). J. Acta. Vet. Brno. 74: 3–7.

Maulida, D. & N. Zulkarnaen. 2010. Ekstraksi antioksidan (likopen) dari buah tomat dengan menggunakan solven campuran, n – heksana, aseton, dan etanol. Skripsi. Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Semarang. http://eprints.undip.ac.id/13454/1/ pdf [24 Maret 2012]

McArthur, C & G. D. Sanson. 1991. Effects of tannins on digestion in the common ringtail possum (Pseudocheirus peregrinus), a specialized marsupial folivore. J. Zool. 225:233-251.

McDonald, P., R. A. Edwards, J. F. D. Greenhall & C. A. Morgan. 2002. Animal Nutrition. 6th Edition. Prentice Hall, Essex, UK.

Morisson, F. B. 1961. Feeds and Feeding Abridged. Ninth Edition. The Morisson Publishing Company. Clinton, Iowa.

Morris, D. & R. I. Van Aarde. 1985. Sexual behaviour of the female porcupine

Hystrix arfricaeaustralis. Hormon and Behavior 19: 400-412.

Musthaq, M. 2009. Evaluation of different bait formulations for the management of indian crested porcupine, Hystrix indica Kerr. Department of Zoology Faculty of Science Pir Mehr Ali Shah Arid Agriculture University Rawalpindi. Pakistan. http://prr.hec.gov.pk/Thesis/403S.pdf [22 April 2012] Nowak, R. M. & J. L. Paradiso. 1991. Walkers Mammals of the World. The Johns

Hopkins University Press. Baltimore. Pp. 794 – 798.

Nowak, R. M. 1999. Walker’s Mammals of the World. Volume 6th

Edision. The Johns Hopkins University Press. Baltimore.

33 Palupi, S. 2012. Upaya sosialisasi makanan tradisional umbi–umbian sebagai

pengganti makanan pokok. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta. Parakasi. 1999. Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak Ruminan. Universitas Indonesia

Press. Jakarta.

Prayudi, T. Data Belum Dipublikasikan. Perbaikan performa landak jawa (Hystrix javanica) dengan penambahan pelet ikan koi ke dalam ransum. Skripsi. Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Rayya. 2009. Khasiat buah tomat. http://rayyaa.wordpress.com/2009/04/05/khasiat-buah-tomat/ [30 Agustus 2012]

Roze, U. 1989. The North American Porcupine. Smithsonian Institution Press, Washington, D. C.

Safrudin, A. 2010. Laporan studi lapang landak jawa (Hystrix javanica). Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.

Steel, R. G. & J. H. Torrie. 1993. Prinsip dan Prosedur Statistika: Suatu Pendekatan Biometrik. Penerjemah: M. Syah. Edisi Ketiga. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sutardi, T. 1980. Ketahanan Potein bahan makanan ternak terhadap degradasi oleh mikroba rumen dan manfaatnya bagi peningkatan produksi ternak. Proceeding Seminar dan Penunjang Peternakan. LPP, Bogor.

Sutedja, I. 1993. Mengenal Lebih Dekat Satwa Yang Dilindungi : Mamalia. Biro Hubungan Masyarakat. Sekretariat Jendral Departemen Kehutanan, Jakarta. Suwelo, I. S., A. Somantri, N. Sugiri, H. S. Hardjasasmita, E. A. Sumardja, T.

Djuhanda, E. Rachman, D. Waluyo, S. Murod, Boeadi, Soegardjito, Subianto, W. Insan & Soersasno. 1978. Pedoman Pengelolaan Satwa Langka, Mammalia, Reptilia dan Amphibia. Jilid I. Direktorat Jendral Kehutanan Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam, Bogor.

Theodorou, M. K., S. E. Lowe & A. P. J. Trinci. 1988. The fermentative characteristics of anerobic rumen fungi. J. BioSystems 21: 371-376.

Van Aarde, R. J. 1985. Reproduction in eaplive female Cape porcupines (Hystrix africaeaustralis). Journals of Reproduction &Fertility 75: 577-582.

34 Van Aarde, R. J. & J. D. Skinner. 1986. Reproductive biology of the male cape

porcupine, Hystrix africaeaustralis. Journals of Reproduction & Fertility 76: 545 - 552.

Van Jaarsveld, A. S. 1983. Aspects of the digestion in the cape porcupine. South African. J. Anim. Sci. 13: 31-33.

Van Jaarsveld, A. S & A. K. Knight-Eloff. 1984. Digestion in the porcupine Hystrix africaeaustralis. South African J. Zool. 19: 109-111.

Vispo, C. & I. D. Hume. 1995. Digestive tract and digestive function in the North American porcupine and beaver. Canadian. J. Zool. 73: 967-974.

Vivanews. 2011. Landak terancam punah dalam 15 tahun terakhir. http://m.news.viva.co.id/news/read/241019-landak-terancam-punah-dalam-15-tahun. [14 Juni 2012].

Weeks, H. P. Jr. & C. M. Kirkpatrick. 1978. Salt preferences and sodium drive phenology in fox squirrels and woodchucks. J. Mammal. 59 (3): 531-542. Wikipedia. 2012. Bengkuang. http://id.wikipedia.org/wiki/Bengkuang [30 Agustus

2012]

36 Lampiran 1. Komposisi dan Cara Pembuatan Media Pengenceran

Komposisi Media Pengencer

Larutan Mineral I 7,5 ml

Larutan Mineral II 7,5 ml

Cystein 0,05 g

Na2CO3 0,3 g

Resazurin (0,1%) 0,1 ml

Amilum 0,4 g

Glukosa 0,4 g

Selobiosa 0,4 g

Casein 0,4 g

Aquades 100 ml

Komposisi Larutan Mineral I

K2HPO4 0,6 g

Aquades 100 ml

Komposisi Larutan Mineral II

NaCl 1,2 g

(NH4)2SO4 0,3 g

KH2PO4 0,6 g

CaCl2 0,2 g

MgSO4.7H2O 0,25 g

Aquadest 100 ml

Cara Pembuatan :

37 Lampiran 2. Hasil Analisa Ragam Pengaruh Perlakuan Terhadap Konsentrasi

Amonia

Lampiran 3. Uji Lanjut Kontras Ortogonal Amonia

Kontras

Lampiran 4. Hasil Analisa Ragam Pengaruh Perlakuan Terhadap Konsentrasi VFA

SK db JK KT F. hit F 0,05 F 0,01

Lampiran 5. Uji Lanjut Kontras Ortogonal VFA

38 Lampiran 6. Hasil Analisa Ragam Pengaruh Perlakuan Terhadap Degradasi Bahan

Kering

SK db JK KT F. hit F 0,05 F. 0,01

Perlakuan 3 478,353 159,451 0,790 3,863 6,992

Kelompok 3 614,038 204,679 1,014 3,863 6,992

Faktor A 1 115,708 115,708 0,573 5,117 10,561

Kontras 1 43,027 43,027 0,213 5,117 10,561

Faktor B 1 324,937 324,937 1,609 5,117 10,561

A*B 1 37,709 37,709 0,187 5,117 10,561

Eror 9 1817,231 201,915

Total 15 2909,623 193,975

Lampiran 7. Hasil Analisa Ragam Pengaruh Perlakuan Terhadap Degradasi Bahan Organik

SK db JK KT F. hit F 0,05 F 0,01

Perlakuan 3 98,209 32,736 1,955 3,863 6,992

Kelompok 3 93,076 31,025 1,852 3,863 6,992

Faktor A 1 94,359 94,359 5,634 5,117 10,561

Kontras 1 38,8555 38,855 2,320 5,117 10,561

Faktor B 1 3,235 3,235 0,193 5,117 10,561

A*B 1 0,615 0,615 0,037 5,117 10,561

Eror 9 150,741 16,749

1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Landak adalah satwa liar yang dilindungi oleh Undang-Undang Binatang Liar Nomor 266 tahun 1931 (Sutedja, 1993), namun saat ini populasi landak setiap tahun menurun 50.000 ekor dalam 15 tahun terakhir (Vivanews, 2011) penurunan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor utama adalah perburuan liar yang banyak dilakukan dengan tujuan mendapatkan daging, duri, ekor dan batu landak (benzoar). Selain berkhasiat untuk kesehatan manusia, binatang landak juga diburu dan banyak dijual bebas sebagai binatang kesayangan untuk para hobbiest (hobiis). Faktor yang lain adalah semakin berkurangnya hutan sebagai habitat asli binatang ini, sehingga perlu dilakukan penangkaran untuk menyelamatkan kepunahan landak sebagai satwa liar.

Dalam proses penangkaran, pemberian pakan yang sesuai sangat penting untuk mempertahankan kelangsungan daya hidup dan perkembangbiakan landak. Bahan pakan utama yang biasa dikonsumsi landak adalah umbi, akar, batang, kulit kayu, ranting dan daun-daunan (Van Jaarsveld dan Knight-Eloff, 1984). Landak mampu mencerna pakan tersebut karena landak adalah hewan hindgut fermentor.

Menurut Alexander (1993), hewan hindgut fermentor mempunyai kemampuan yang optimal pada proses fermentasi hijauan berkualitas tinggi. Kemampuan ini berkaitan dengan adanya digesta yang mengandung bakteri sekum (<45 µm) (Vispo dan Hume, 1995). Pada sekum landak juga terdapat berbagai endoparasit dan ektoparasit yang meliputi cacing pita, cacing gelang, protozoa, tungau dan kutu (Dubey et al., 1992).

2 pelet mengandung bahan kering dan protein yang tinggi, namun serat kasar yang rendah (Farida dan Ridwan, 2011). Pelet juga banyak dikonsumsi oleh landak karena kandungan fosfor (P) yang tinggi (Dahlan et al., 1995).

Penggunaan pakan kontrol berupa daun jaat hutan, bengkuang, talas belitung, tomat, pisang siam dan jagung manis maupun pakan kontrol yang ditambah dengan pelet ikan koi telah dicoba pada landak yang dipelihara di penangkaran. Proses penggunaan pakan berkaitan dengan proses fermentasi di dalam sekum landak karena landak termasuk hewan dengan sistem pencernaan fermentatif di sekum (Alexander, 1993). Proses fermentasi pakan di sekum landak belum banyak dipelajari sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai hal tersebut. Oleh karena sampel yang digunakan telah mengalami proses penyimpanan maka perlu dipelajari aktivitas mikroba sekum terhadap proses fermentasi melalui pengujian waktu inkubasi.

Tujuan Penelitian

3 TINJAUAN PUSTAKA

Landak Jawa (Hystrix javanica)

Landak jawa atau sunda porcupine (Gambar 1) merupakan binatang liar yang asli endemik dari Indonesia. Landak jawa telah diidentifikasi dan secara taksonomi termasuk kedalam kingdom: Animalia, filum: Chordata, kelas: Mammalia, ordo: Rodentia, familia: Hystricidae, genus: Hystrix spesies: Hystrix javanica (IUCN, 2008).

Gambar 1. Landak Jawa Sumber: Dokumen Pribadi (2011)

Morfologi

Landak jawa (Hystrix javanica) atau dalam bahasa Inggris disebut sunda porcupine adalah nama untuk sejenis mamalia berwarna coklat kehitaman dengan rambut keras (biasa disebut duri) yang menutupi tubuh bagian atas, rambut landak berfungsi sebagai alat pertahanan diri (Safrudin, 2010). Landak jawa merupakan rodentia yang berukuran besar, panjang tubuhnya 37-47 cm, panjang ekor 23-36 cm, dengan berat badan 13-27 kg, tubuh landak tertutup oleh rambut yang keras di bagian separuh badan ke muka dan bagian bawah, sedangkan di bagian punggung belakang sampai ekor tampak rambut (Safrudin, 2010). Ekor pendek landak terdiri dari dua tipe duri, yaitu pertama adalah duri lancip, panjang, berwarna hitam dan putih; kedua adalah duri yang menggerincing, yang didalamnya berlubang, ujungnya terbuka dan berbentuk silinder (Suwelo et al., 1978). Menurut Safrudin, (2010), landak jawa mempunyai mata sempit berwarna hitam dan bentuk telinga seperti kepingan uang logam. Landak jawa mampu bertahan hidup hingga 27 tahun (Safrudin, 2010).