STATUS KESEHATAN SIDAT (Anguilla sp.)

PADA PERAIRAN UMUM

DAN WADAH PEMELIHARAAN SEMENTARA

AGUNG CAHYO SETYAWAN

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER

INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Status Kesehatan Sidat

(

Anguilla

sp.) pada Perairan Umum dan Wadah Pemeliharaan Sementara adalah

benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan

dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang

berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari

penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di

bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut

Pertanian Bogor.

Bogor, April 2014

RINGKASAN

AGUNG CAHYO SETYAWAN. Status Kesehatan Sidat (Anguilla sp.) pada Perairan Umum dan Wadah Pemeliharaan Sementara. Dibimbing oleh SUKENDA dan SRI NURYATI.

Sidat (Anguilla sp.) merupakan sumberdaya perikanan yang memiliki nilai ekonomis tinggi namun ketersediaannya terus menurun dalam dua dekade terakhir. Keterbatasan penguasaan teknik pemijahan sebagai akibat belum diketahuinya jalur migrasi dan karakteristik tempat pemijahan membuat kegiatan budidayanya tergantung sepenuhnya pada benih hasil tangkapan. Kondisi ini menyebabkan terjadi over fishing pada semua ukuran sidat baik benih yang bermigrasi ke hulu sungai untuk berkembang menjadi dewasa, maupun ukuran dewasa yang beruaya ke lautan dalam untuk memijah. Adanya pengaruh pencemaran lingkungan dan infeksi patogen membuat stok sidat di alam semakin menurun. Oleh karena itu, informasi status kesehatan organisme ini digunakan untuk menganalisis terjadinya perubahan struktur populasi dan berbagai ancaman yang berkaitan dengan pelestarian sumberdaya dan pengembangan budidayanya.

Status kesehatan merupakan informasi yang merangkum keadaan organisme berkaitan dengan ancaman dari patogen, pencemaran lingkungan hingga mekanisme interaksi antara mikroorganisme dengan organisme tersebut. Informasi ini sangat bermanfaat terutama untuk mengetahui fitness individu dan populasi untuk budidaya maupun di habitat aslinya. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan status kesehatan benih sidat yang baru ditangkap dan setelah dipelihara selama 10 hari oleh pengepul dengan teknik sederhana sebelum digunakan untuk budidaya. Informasi tersebut akan sangat berguna untuk menentukan standar status kesehatan benih sidat yang dapat digunakan untuk budidaya serta perbaikan metode pemeliharaan sementara agar kualitas benih tetap terjaga.

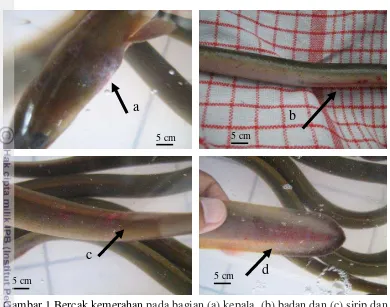

Sampel diambil dari dua jalur migrasi utama sidat di Kabupaten Cilacap yaitu sungai Donan dan sungai Serayu. Lokasi bendung gerak Serayu juga dipilih karena bendungan ini telah menghambat migrasi sidat menuju ke daerah hulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeliharaan sementara tidak secara nyata mempengaruhi kondisi sidat secara umum (dilihat dari nilai faktor kondisi). Namun terjadi beberapa perubahan pada kondisi eksternal sidat yaitu munculnya bercak kemerahan pada kepala, badan, sirip dan ekor. Sebanyak empat jenis parasit dari kelompok Nematoda dan Plathyhelminthes terdeteksi dalam penelitian ini yaitu: Nematoda (Procamallanus sp. dan Anguillicola sp.) ditemukan menginfeksi organ internal tubuh dan golongan Platyhelminthes (Dactylogyrus sp. dan Deropristis sp.) ditemukan menginfeksi insang. Identifikasi Anguillicola sp. pada penelitian ini merupakan laporan yang pertama kali dari perairan Indonesia.

dipelihara di Kebasen menujukkan bahwa kelompok bakteri ini sangat berpotensi menyebabkan terjadinya anemia pada benih sidat. Selain itu adanya peningkatan jumlah sel darah putih, penurunan persentase limfosit dan kenaikan persentase monosit serta neutrofil pada semua sampel menunjukkan bahwa selama pemeliharaan sementara sidat mengembangkan sistem pertahanan tubuh non spesifik untuk menghadapi kondisi yang kurang menuntungkan.

Gangguan organisme patogen juga dapat dilihat dari gambaran histologi dimana terjadi hiperplasia pada insang, nekrosis dan inflamasi pada hati serta nekrosis dan lesi pada otot tubuh. Kondisi ini dapat diakibatkan oleh infeksi parasit yang merusak jaringan tubuh maupun infeksi bakteri yang merusak sel-sel tubuh dengan virulensinya. Adanya berbagai gangguan tersebut menunjukkan bahwa pemeliharaan sementara oleh pengepul telah menurunkan status kesehatan benih sidat sehingga diperlukan kewaspadaan bagi pembudidaya dalam menseleksi benih sidat dan perlunya kerjasama dengan pengepul untuk perbaikan metode pemeliharaan sementara agar kualitas benih sidat tetap terjaga.

SUMMARY

AGUNG CAHYO SETYAWAN. Health Status of Eel (Anguilla sp.) from Natural and Temporary Rearing. Supervised by SUKENDA and SRI NURYATI.

Eel (Anguilla sp.) has been become a high economic valuable fisheries resources which has decreasing stock for the last two decade. The dependence of aquaculture from natural catching of juvenile, because of unknown breeding technique, derived this organism into over fishing for juvenile which is migrate to upstream or the adult which is migrate to deep sea to breed. Influence of pollution and or pathogen infection has been supported the decrease of stock in nature. The health status of this organism, therefore used to analysed population structure and the change of individual and population in order to make some strategy to keep this resources ever last and to develop the best aquaculture technique.

The health status are information comprised organism condition linked with immunity of pathogen infection, interaction with other microorganism and influence of nature condition. This information would be useful to know the fitness of organism in their natural live or in artificial nature such as aquaculture. This research has been held to compare the eel health status from natural and temporary rearing during ten days of rearing in fish collector before use to aquaculture. This information would be useful to develop some standard health status of juvenile eel and to create the best temporary rearing method in order to keep the quality of juvenile.

Sample were taken from two main rivers in Cilacap Residence (Donan River and Serayu River) where the eel use it as migration route. Sample also taken from bendung gerak Serayu, an artificial dam, which is obstructing the migration of eel. The result shows that although no significant different in condition factor, the temporary rearing has increasing reddish node in the head, body, fins and tail of eel. There are four parasite founded in this research that are Nematode (Procamallanus sp. and Anguillicola sp.) which are infected internal organ of eel and Platyhelminthes (Dactylogyrus sp. and Deropristis sp.) which are infected the gills. Identification of Anguillicola sp. is the first record from Indonesian waters.

is decrease the health status of juvenile eel, and therefore the aquaculturist needs to be more careful ini selecting the juvenile and needs to cooperate with the fisherman and fish collector to make some better technique in temporary rearing.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Ilmu Akuakultur

STATUS KESEHATAN SIDAT (Anguilla sp.)

PADA PERAIRAN UMUM

DAN WADAH PEMELIHARAAN SEMENTARA

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2014

Judul Tesis : Status Kesehatan Sidat (Anguilla sp.) pada Perairan Umum dan Wadah Pemeliharaan Sementara

Nama : Agung Cahyo Setyawan NIM : C151100041

Disetujui oleh Komisi Pembimbing

Dr Ir Sukenda, MSc Ketua

Dr Sri Nuryati, SPi MSi Anggota

Diketahui oleh

Ketua Program Studi Ilmu Akuakultur

Dr Ir Widanarni, MSi

Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr Ir Dahrul Syah, MScAgr

Tanggal Ujian: 28 Januari 2014

PRAKATA

Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta’ala atas segala rahmat-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Sidat sebagai komoditas perikanan unggul di Indonesia diangkat menjadi tema dalam penelitian ini dengan judul karya ilmiah Status Kesehatan Sidat (Anguilla sp.) pada Perairan Umum dan Wadah Pemeliharaan Sementara.

Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr Ir Sukenda, MSc dan Ibu Dr Sri Nuryati, SPi MSi selaku pembimbing, serta Ibu Dr Munti Yuhana, SPi MSi selaku dosen penguji luar komisi. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada tim peneliti dari mahasiswa biologi dan perikanan Unsoed, laboran di laboratorium riset terpadu Unsoed, laboratorium mikrobiologi dan parasitologi Fakultas Biologi serta laboratorium kesehatan ikan Jurusan Perikanan Unsoed. Tidak lupa pula ucapan terimakasih disampaikan kepada nelayan dan pengepul sidat di wilayah kabupaten Cilacap dan Banyumas atas segenap bantuan dan fasilitasinya selama penelitian, tim riset kesehatan ikan JPK Unsoed untuk bantuan moril dan materiil serta semua pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian hingga penyusunan karya ilmiah.

Ungkapan terimakasih spesial disampaikan kepada Ibu dan Bapak (Alm), Ibu dan Bapak mertua, istri tercinta (Lucyana Agustien) dan anak-anak (Fathi, Wafa dan Alisha) serta semua keluarga besar atas segenap dukungan dan kasih sayangnya. Semoga semua kebaikan akan berbalas ridho dan rahmat dari Allah SWT. Akhirnya, hasil dalam karya ilmiah ini semoga dapat memberikan manfaat terutama untuk pengembangan sumberdaya sidat di Indonesia dan ilmu pengetahuan dalam bidang perikanan. Ketidaksempurnaan karya ilmiah ini adalah perwujudan dari kebenaran relatif dalam ilmu pengetahuan yang selalu berkembang setiap saat.

Bogor, April 2014

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vii

DAFTAR LAMPIRAN viii

1 PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 2

Tujuan Penelitian 3

2 TINJAUAN PUSTAKA 3

Sidat (Anguilla sp.) 3

Status Kesehatan Sidat (Anguilla sp.) 4

3 METODE 5

Bahan 6

Alat 6

Prosedur Analisis Data 6

4 HASIL DAN PEMBAHASAN 7

Panjang, Bobot dan Faktor Kondisi Sidat (Anguilla sp.) 7

Kondisi Eksternal Sidat (Anguilla sp.) 8

Pengamatan Parasit 9

Kondisi Hematologi 12

Pengamatan Bakteri 15

Gambaran Histologi 17

5 SIMPULAN DAN SARAN 19

Simpulan 19

Saran 19

DAFTAR PUSTAKA 20

LAMPIRAN 23

DAFTAR TABEL

1. Waktu dan lokasi pengambilan sampel sidat (Anguilla sp.) 5 2. Jumlah sampel serta bobot dan panjang sidat (Anguilla sp.) 8 3. Hasil pengamatan parasit pada sampel sidat (Anguilla sp.) 10

4. Kondisi Hematologi Sidat (Anguilla sp.) 13

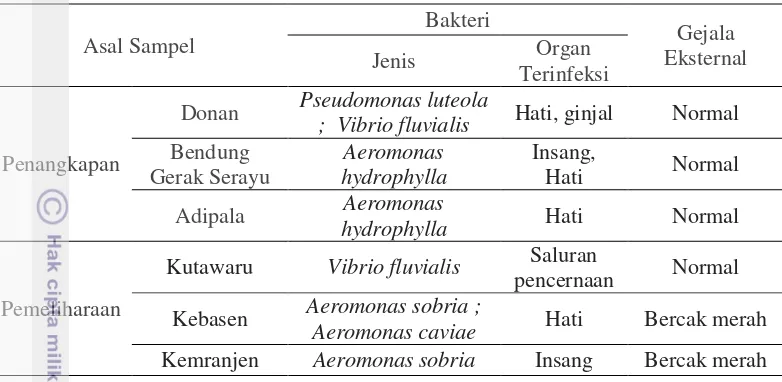

5. Hasil identifikasi bakteri pada sampel sidat (Anguilla sp.) 16

DAFTAR GAMBAR

1. Bercak kemerahan pada bagian (a) kepala, (b) badan dan (c) sirip dan

(d) ekor sidat. 9

2. Parasit pada sidat. A: Procamallanus sp., B: Anguillicola sp.,

C: Dactylogyrus sp.dan D: Deropristis sp. 10

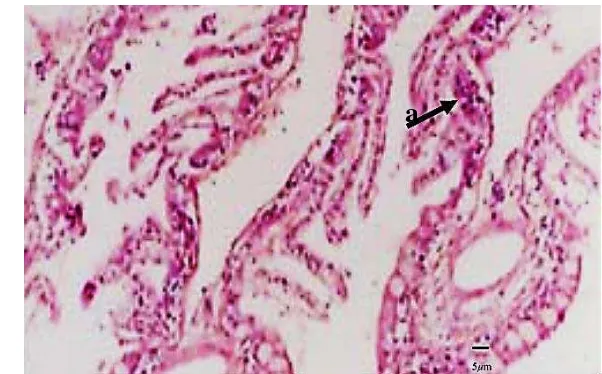

3. Histologi insang sidat (Anguilla sp.) yang mengalami

hiperplasia (a) 17

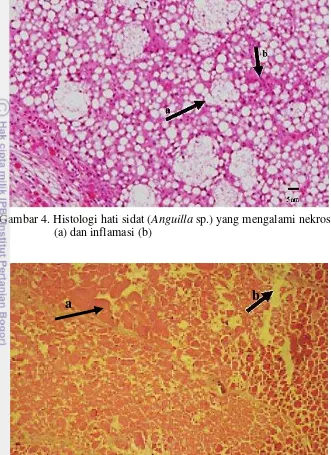

4. Histologi hati sidat (Anguilla sp.) yang mengalami nekrosis (a)

dan inflamasi (b) 18

5. Histologi otot sidat (Anguilla sp.) yang mengalami nekrosis (a)

dan lesi (b) 18

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peta Lokasi Pengambilan Sampel 23

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Status kesehatan ikan menurut Mitchell (2001) dalam Stephen and Thorburn (2011) didefinisikan menjadi tiga pengertian yaitu informasi tentang efek penyakit pada pertumbuhan dan kelulushidupan; respon fisiopatologis terhadap infeksi patogen dan kondisi lingkungan serta sebuah kajian keberadaan suatu mikroorganisme sebagai bagian dari ekosistem. Penggunaan informasi status kesehatan ikan telah berkembang dari strategi penanggulangan penyakit, analisis populasi hingga manajemen budidaya. Keberadaan parasit pada Anguilla anguilla di perairan tawar dan payau pada beberapa daerah di Eropa telah dilaporkan oleh Kristmundsson and Helgason (2007), sedangkan terjadinya perubahan struktur populasi dan kondisi fisiomorfologis pada European Eel (Anguilla anguilla) akibat infeksi berbagai jenis patogen telah dilaporkan oleh Esteve and Alcaide (2009). Informasi status kesehatan pada budidaya Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum) selama periode tertentu pada budidaya di Denmark juga telah digunakan sebagai acuan penerapan vaksinasi untuk pencegahan infeksi beberapa jenis bakteri oleh Pedersen et al. (2008).

Pemanfaatan informasi status kesehatan pada ikan berkembang karena informasi ini secara kontinyu dapat menjadi acuan bagi pengembangan komoditas perikanan dalam bidang budidaya maupun pelestarian sumberdaya. Beberapa spesies dengan nilai ekonomis tinggi seperti sidat (Anguilla sp.) sangat membutuhkan informasi tentang status kesehatannya baik di lingkungan budidaya maupun habitat aslinya. Sidat disebutkan oleh Aoyama (2009) adalah organisme katadromus dengan jalur migrasi sangat panjang dari pemijahan di lautan dalam hingga pembesaran di hulu sungai dan danau-danau. Organisme ini hanya dapat naik ke perairan tawar ketika volume air di muara sungai sudah cukup banyak untuk dapat dilalui. Perilaku dan jalur migrasi sidat yang masih misterius menyebabkan teknik budidaya sidat hingga saat ini masih terbatas pada upaya pembesaran dengan mengandalkan benih hasil tangkapan. Eksplorasi benih sidat secara terus menerus akibat tingginya permintaan untuk budidaya menyebabkan ketersediaan benih di alam menyusut dengan cepat. Selain itu kondisi benih hasil tangkapan juga sangat bervariasi tergantung lokasi, metode penangkapan, transportasi dan pemeliharaan sementara sebelum sampai ke pembudidaya. Informasi status kesehatan sidat dapat merangkum semua kondisi tersebut sehingga dapat dilakukan tindakan terbaik untuk menjaga populasi di alam, mencegah penanganan yang tidak baik dan menjaga kualitas benih untuk budidaya.

2

temperatur selama migrasi juga telah dilaporkan oleh Haenen et al. (2010) menyebabkan peningkatan prevalensi patogen pada sidat, sedangkan perbedaan cara pemeliharaan dengan perlakuan jenis pakan dan salinitas dinyatakan oleh Rodriguez et al. (2005) menyebabkan perbedaan kondisi histologi sehingga terjadi perbedaan status kesehatan pada sidat yang dipelihara.

Penelitian ini dilakukan pada tahapan pasca penangkapan hingga pemeliharaan sementara sebelum benih sidat dibudidayakan. Hal ini didasari bahwa di Indonesia sebagai negara dengan potensi sidat terbesar di dunia hingga saat ini belum memiliki standar metode penangkapan dan pemeliharaan pra-budidaya sehingga dapat ditemukan berbagai metode penangkapan dan pemeliharaan yang sangat beresiko menurunkan kualitas benih sidat. Pada umumnya metode penangkapan dilakukan secara tradisional dengan perangkap dan pemeliharaan dilakukan dengan wadah dari terpal tanpa adanya perlakuan tertentu. Ketiadaan pergantian air dan pemberian pakan serta kepadatan tinggi merupakan kondisi umum dalam tahap pemeliharaan yang biasanya berlangsung antara 1-2 minggu hingga benih dibeli oleh pembudidaya. Paparan kondisi yang kurang menguntungkan ini sangat berpotensi menyebabkan benih sidat mengalami stress dan menurunkan status kesehatannya. Survei awal yang menunjukkan adanya kematian hingga mencapai 30% dalam tahap ini merupakan indikasi kuat bahwa benih sidat untuk budidaya telah mengalami penurunan kualitas secara umum.

Perumusan Masalah

Ketergantungan budidaya sidat pada benih yang ditangkap dari alam menyebabkan kuantitas dan kualitas produksinya sulit dijaga. Penangkapan secara terus menerus telah mengakibatkan stok sidat di alam semakin berkurang yang ditunjukkan dengan menurunnya stok benih sidat di Eropa, Amerika dan Jepang. Kondisi ini diperparah dengan adanya pengaruh lingkungan, predasi, gangguan terhadap stocking benih sidat oleh infeksi patogen dan buruknya penanganan pasca penangkapan. Dekker (2005) menyebutkan bahwa kegiatan penangkapan, predasi oleh burung dan pencemaran kimiawi telah mengakibatkan stok benih sidat di alam menjadi berkurang secara kuantitas dan kualitas. Lebih lanjut disebutkan juga bahwa kualitas dari calon induk yang bermigrasi ke lokasi pemijahan di lautan dalam dan silver ell yang bermigrasi sebaliknya sangat mempengaruhi kedua hal tersebut. Adanya infeksi patogen sebagaimana dilaporkan oleh Haenen et al. (2010) telah menurunkan kemampuan induk dan benih sidat untuk bermigrasi mencapai habitatnya sehingga produksi benih secara alami menjadi sangat terganggu. Pemeliharaan pasca penangkapan yang tidak baik juga sangat berpotensi menurunkan kualitas benih sidat, terutama berkaitan dengan salinitas air, jenis pakan dan media pemeliharaan (Rodriguez et al. 2005).

3 dipersiapkan. Kondisi wadah pemeliharaan tersebut umumnya terbuat dari terpal, menggunakan sumber air dari sumur dan tidak ada manipulasi lingkungan. Benih sidat dikumpulkan dalam kolam tersebut dalam waktu 1-2 minggu untuk memenuhi jumlah yang diminta pembudidaya. Kondisi pemeliharaan ini berpotensi menurunkan status kesehatan sidat karena terjadi perbedaan salinitas air, kepadatan yang tidak diperhitungkan dan pemberian pakan yang sangat minimal. Perbandingan status kesehatan antara benih yang baru ditangkap dari alam dengan benih yang telah dipelihara selama waktu tertentu sebelum dibudayakan dapat menjadi informasi penting bagi pembudidaya untuk melakukan tindakan pencegahan penularan penyakit kedalam sistem budidaya, manajemen budidaya yang lebih baik dan penetapan standar kualitas benih yang akan digunakan.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi status kesehatan benih sidat yang baru ditangkap dari alam dan setelah dipelihara selama 10 hari pada wadah penampungan sementara oleh nelayan penangkap sidat.

2

TINJAUAN PUSTAKA

Sidat (Anguilla sp.)

Sidat (Anguilla sp.) adalah jenis ikan katadromus pemijahan tunggal dimana pemijahan berlangsung sekali seumur hidupnya di habitat laut dalam, sedangkan pertumbuhan menjadi dewasa terjadi di bagian hulu sungai dan danau-danau. Sidat bermigrasi secara pasif pada fase larva (leptochephali) dengan cara hidup planktonik mengikuti arus laut hingga menemukan kembali muara yang terhubung dengan sungai tempat tumbuh menjadi dewasa. Migrasi secara aktif dimulai setelah larva bermetamorfosis menjadi glass eel pada muara sungai kemudian diikuti fase pertumbuhan dan tahap metamorfosis berikutnya yaitu silver ell dan yellow eel (Aoyama 2009). Pemilihan habitat untuk pertumbuhan sidat terkait dengan kemampuan osmoregulasi yang dimilikinya. Sidat dengan kemampuan osmoregulasi rendah seperti Anguilla bicolor akan banyak ditemukan pada bagian hilir sungai, sedangkan Anguilla marmorata yang memiliki kemampuan osmoregulasi lebih baik dapat ditemukan hingga bagian hulu sungai atau danau-danau (Tzeng et al. 2003 dalam Briones et al. 2007).

4

A. mossambica, A. celebensis, A. bicolor bicolor, A. bicolor pacifica, A. ancestralis, dan A. marmorata (Tesch 2003; Wouthuyzen et al. 2009).

Sidat saat ini telah menjadi komoditas perikanan unggul karena sangat digemari untuk konsumsi oleh masyarakat di negara-negara Eropa, Amerika dan Jepang. Namun begitu, teknik budidaya sidat masih terbatas pada pembesaran dengan mengandalkan benih hasil tangkapan dari alam dikarenakan pemijahan sidat di habitat laut dalam belum dapat ditiru oleh manusia. Kondisi ini menyebabkan terjadinya eksplorasi berlebihan terhadap benih sidat yang berakibat menurunnya stok benih di alam. Terjadinya gangguan dari pencemaran lingkungan, predasi oleh burung maupun organisme perairan lainnya serta buruknya penanganan pasca penangkapan disebutkan oleh Dekker (2005) menyebabkan kualitas benih sidat untuk budidaya semakin menurun. Permasalahan tersebut juga terjadi di Indonesia dikarenakan belum adanya standar baku untuk metode penangkapan, transportasi, pemeliharaan sementara dan budidaya sidat sehingga kegiatan berjalan dengan sistem tradisional yang sangat berpotensi semakin menurunkan kualitas sidat dan kuantitas produksinya.

Status Kesehatan Sidat (Anguilla sp.)

Status kesehatan merupakan suatu studi tentang kondisi organisme pada keadaan normal. Telaah ini mengkaji kondisi subjek secara menyeluruh meliputi kondisi fisiologisnya, keberadaan patogen maupun berbagai kemungkinan lain yang terkait dengan potensi serangan penyakit. Hal ini didasarkan pada pola umum serangan penyakit yang merupakan interaksi tidak seimbang antara faktor lingkungan, inang dan pathogen sehingga berbeda dengan studi penyakit yang lebih terfokus pada patogen, kondisi ekologis penyakit, dampak serangan maupun kerugian ekonomisnya (Stephen and Thorburn 2011). Penggunaan informasi status kesehatan pada ikan terus berkembang karena secara kontinyu dapat memberikan gambaran perubahan pada individu dan populasi yang terkait dengan interaksi patogen, lingkungan dan inang sehingga sangat bermanfaat sebagai referensi untuk manajemen budidaya dan pelestarian sumberdaya.

Telaah status kesehatan sidat memiliki peranan penting dalam pengembangan sumberdaya ini karena adanya kesulitan penguasaan teknik budidaya dan ketergantungan terhadap stok benih dari alam. Penurunan stok benih sidat di Eropa, Amerika dan Jepang dianalisis tidak saja terjadi karena tangkap lebih namun juga akibat perubahan status kesehatan karena gangguan patogen dan bahan pencemar. Penurunan kemampuan berenang akibat infeksi Anguillicola crassus pada gelembung renang silver eel telah dilaporkan oleh Palstra et al. (2007) menyebabkan ketidakmampuan sidat untuk mencapai habitat ideal bagi pertumbuhannya. Gangguan pigmentasi sidat selama migrasi oleh cemaran logam berat juga telah dilaporkan oleh Langston et al. (2002) meningkatkan kemungkinan predasi oleh organisme lain. Sementara itu sidat (Anguilla Anguilla) dilaporkan oleh Haenen et al. (2010) memiliki potensi menjadi inang parasit antara 23.3%-30.4% dan bakteri berkisar 10%. Semua informasi tersebut akan sangat berguna untuk strategi budidaya dan pelestarian sumberdaya.

5 lama menyebabkan sidat sangat mungkin terpapar beragam kondisi yang menyebabkan perubahan komposisi populasinya. Esteve and Alcaide (2009) menyebutkan bahwa terdapat tiga fakta tentang korelasi status kesehatan sidat dengan dinamika populasinya yaitu: 1) bakteri patogen merupakan salah satu faktor penyebab utama penurunan populasi sidat, 2) sidat muda menjadi organisme paling mudah terinfeksi bakteri dalam fase akut di habitat alaminya dan 3) sidat yang lebih tua memiliki kemungkinan besar mengalami penyakit kronis yang menurunkan kemampuannya untuk melakukan migrasi menuju lokasi pemijahan di lautan dalam.

3

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode eksploratif menggunakan teknik purposive sampling dimana lokasi pengambilan sampel ditentukan pada jalur migrasi utama sidat di kabupaten Cilacap yaitu muara sungai Donan dan Adipala (muara sungai Serayu) serta di bendung gerak Serayu karena bendungan ini telah menghalangi pergerakan sidat menuju hulu sungai sehingga banyak benih sidat terkumpul di daerah tersebut (Lampiran 1). Sampel diambil langsung dari nelayan penangkap dan pengepul benih sidat pada bulan September hingga November 2012 (Tabel 1). Status kesehatan dari kedua kelompok sampel dianalisis secara diskriptif dan menggunakan uji perbandingan dua rataan (uji t) pada selang kepercayaan 5%. Tabel 1 Waktu dan lokasi pengambilan sampel sidat (Anguilla sp.)

No Waktu Lokasi

Penangkapan Pemeliharaan

1 29 September 2012 Muara sungai Donan Kutawaru, Cilacap 2 21 Oktober 2012 Bendung gerak serayu Kebasen, Banyumas 3 15 November 2012 Adipala, Cilacap Kemranjen, Banyumas

Sidat ditangkap menggunakan perangkap dari pipa paralon yang dilengkapi jaring dan umpan berupa cacing tanah dan dipasang pada lokasi yang biasa dilalui sidat. Pemasangan dilakukan sore hari dan pengambilan dilakukan 4-5 jam setelahnya. Sidat yang tertangkap segera dipindahkan kedalam ember berisi air kemudian dibawa ke tempat pengepul untuk dipelihara dalam wadah yang sudah disiapkan. Sampel untuk pengamatan diambil esok harinya sejumlah 30 ekor per lokasi atau jika tidak mencukupi diambil sebanyak 50%-nya. Sidat yang tersisa dipelihara dalam wadah yang telah disiapkan oleh pengepul selama 10 hari untuk kemudian diambil kembali dan diamati dengan prosedur yang sama seperti pengamatan sebelumnya.

6

Bahan

Bahan dalam penelitian ini adalah benih sidat (Anguilla sp.) ukuran fingerling yang diperoleh langsung dari nelayan penangkap dan pengumpul benih sidat di wilayah Kabupaten Banyumas dan Cilacap Jawa tengah. Sebagai penunjang analisis digunakan media NA untuk kultur bakteri, satu set reagen untuk pengujian sifat Gram bakteri, Kit API 20NE, aquadest dan garam fisiologis.

Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi seperangkat peralatan bedah, mikroskop binokuler dan stereo, cawan petri, otoklaf, microtome, pemanas air/hot plate, tabung reaksi, sentrifuge, pipet tetes, lampu bunsen, baki plastik dan kamera digital.

Prosedur Analisis Data

a) Persiapan dan Pengamatan Faktor Eksternal

Sampel dari pengepul ditempatkan pada akuarium berukuran 40x30x70 cm untuk pengamatan kondisi eksternal. Sebelum dilakukan pengamatan lebih lanjut, setiap ekor sidat diukur panjang dan ditimbang bobotnya. Selama proses penimbangan dan pengukuran panjang, dilakukan pengamatan terhadap kondisi eksternal sidat yang meliputi adanya luka dan kelainan-kelainan lainnya.

b) Pengamatan Parasit

Pengamatan keberadaaan parasit eksternal dilakukan dengan mengerok lendir dari seluruh tubuh sidat kemudian ditempatkan pada gelas objek dan ditetesi larutan fisiologis, ditutup dengan kaca penutup dan diamati menggunakan mikroskop binokuler pada perbesaran 400x. Hal serupa juga dilakukan dari lembaran insang. Sidat kemudian dibedah dan dilakukan pengamatan parasit internal. Parasit didalam tubuh diamati secara makroskopi pada rongga tubuh dan organ internal lainnya. Isi saluran pencernaan lalu dikeluarkan kedalam cawan petri dan diamati keberadaan parasit secara makroskopi menggunakan kaca pembesar. Pengamatan secara mikroskopis selanjutnya dilakukan dengan membuat smear dari isi saluran pencernaan tersebut (Haenen et al. 2010).

c) Pemeriksaan Kondisi Hematologi

Darah diambil dari pangkal ekor diambil sebanyak satu tetes diatas gelas benda untuk selanjutnya dibuat preparat ulas darah dan dilakukan pengecatan standar giemsa untuk menghitung total eritrosit dan leukosit serta diferensial leukosit (Haenen et al. 2010). Sebagai tambahan dilakukan pula pengukuran kadar hematokrit dengan menggunakan tabung mikro hematokrit untuk memperoleh gambaran adanya gangguan pada darah secara umum.

7 luka atau mengalami nekrosis dan beberapa organ lain seperti hati, ginjal dan saluran pencernaan pada media Nutrient Agar (NA). Inkubasi dilakukan 1-3 hari pada suhu ruang. Setiap koloni yang tumbuh di reisolasi hingga mendekati murni yang ditandai keseragaman warna dan bentuk. Identifikasi dilakukan berdasarkan morfologi koloni, sifat GRAM dan uji biokimia menggunakan Kit API 20NE.

e) Histologi

Gambaran histologi dari jaringan daging, hati, insang, ginjal dan saluran pencernaan serta organ yang mengalami kerusakan atau terinfeksi patogen dibuat mengikuti metode dalam Abdelmonem et al. (2010) yaitu dengan memotong jaringan pada ketebalan 5 μm, fiksasi dengan 10% neutral buffered formalin (BNF) dan pewarnaan menggunakan Hematoxylin dan Eosin (H&E). Pengamatan selanjutnya dilakukan dengan mikroskop binokuler pada perbesaran 400x.

f) Analisis Data

Parameter status kesehatan yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi kerusakan organ, prevalensi dan intensitas patogen, gambaran darah, dan gambaran histologi sidat. Data yang diperoleh dianalisis secara diskriptif dan menggunakan uji perbandingan dua rataan (uji t) pada selang kepercayaan 5% untuk jenis data numerik.

4

HASIL DAN PEMBAHASAN

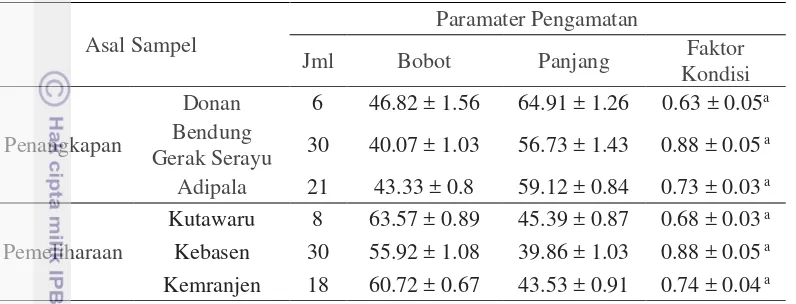

Panjang, Bobot dan Faktor Kondisi Sidat (Anguilla sp.)

Sebanyak 113 ekor sidat diamati dalam penelitian ini (57 ekor diamati langsung setelah penangkapan dan 56 ekor diamati setelah dipelihara selama 10 hari oleh pengepul). Sampel untuk pengamatan langsung setelah penangkapan diambil dari Donan, Bendung Gerak Serayu dan Adipala sedangkan penyimpanan sampel untuk pengamatan setelah pemeliharaan dilakukan di Kutawaru, Kebasen dan Kemranjen (Tabel 2). Perbedaan jumlah sampel dari setiap lokasi sampling disebabkan karena hasil tangkapan benih sidat yang beragam dan sangat tergantung kondisi alam seperti curah hujan, fase bulan, pasang-surut dan arus air laut, suhu perairan dan kondisi lingkungan tempat perangkap dipasang.

8

Penurunan faktor kondisi ini dapat terjadi karena kurangnya asupan nutrisi akibat ketiadaan pemberian pakan selama pemeliharaan sementara, kondisi pemeliharaan yang kurang baik atau karena adanya infeksi patogen.

Tabel 2 Jumlah sampel serta bobot dan panjang sidat (Anguilla sp.)

Asal Sampel aAngka-angka pada urutan baris yang sama dalam satu kolom yang diikuti dengan huruf

(superscrif) sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf uji 5% (uji t).

Kondisi Eksternal Sidat (Anguilla sp.)

9

Gambar 1 Bercak kemerahan pada bagian (a) kepala, (b) badan dan (c) sirip dan (d) ekor sidat.

Pengamatan Parasit

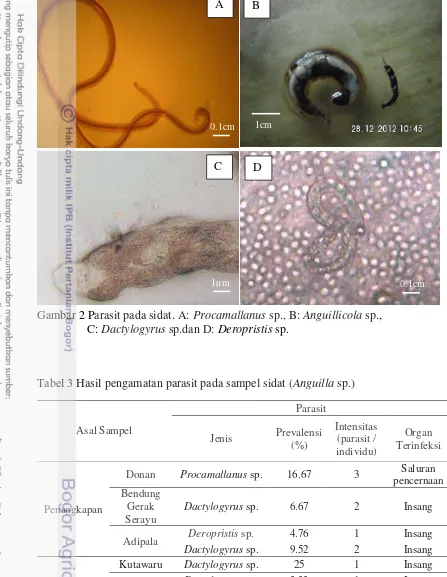

Hasil pengamatan terhadap keberadaan parasit pada sampel sidat menunjukkan bahwa terdapat empat jenis parasit dari kelompok Nematoda dan Plathyhelminthes (Gambar 2). Nematoda (Procamallanus sp. dan Anguillicola sp.) ditemukan menginfeksi organ internal tubuh sedangkan golongan Platyhelminthes (Dactylogyrus sp. dan Deropristis sp.) ditemukan menginfeksi insang. Procamallanus sp. (prevalensi 16.67%; intensitas tiga parasit/individu) ditemukan hanya pada sampel setelah penangkapan dari muara sungai Donan dan Anguillicola sp. (prevalensi 5.56%; intensitas dua parasit/individu) ditemukan hanya pada sampel dari pemeliharaan sementara di Kemranjen. Kelompok Plathyhelminthes (Monogenean: Dactylogyrus sp. dan Digenean: Deropristis sp.) dalam penelitian ini ditemukan di lebih dari satu tempat sampling. Keduanya dapat ditemukan pada sampel sebelum dan setelah pemeliharaan sementara. Prevalensi dan intensitas Dactylogyrus sp. untuk sampel sebelum pemeliharaan adalah 6.67%; dua parasit/individu (BGS) dan 9.52%; dua parasit/individu (Adipala). Sedangkan pada sampel setelah pemeliharaan adalah 3.33%; satu parasit/individu (Kebasen), 5.56%; satu parasit/individu (Kemranjen) dan 25%; satu parasit/individu (Kutawaru). Prevalensi dan intensitas Deropristis sp. sebelum pemeliharaan adalah 4,76%; satu parasit/individu (Adipala) dan setelah pemeliharaan 6,67%; satu parasit/individu (Kebasen) (Tabel 3).

a

b

c

d

5 cm 5 cm 5 cm

10

Gambar 2 Parasit pada sidat. A: Procamallanus sp., B: Anguillicola sp., C: Dactylogyrus sp.dan D: Deropristis sp.

Tabel 3 Hasil pengamatan parasit pada sampel sidat (Anguilla sp.)

Asal Sampel

Donan Procamallanus sp. 16.67 3 pencernaan Saluran

Bendung

Anguillicola sp. 5.56 2 Gelembung

11 Procamallanus sp. pada sidat pertama kali dilaporkan menginfeksi Pacific eel pada tahun 2006 dengan prevalensi mencapai 51% dan intensitas 1-25 parasit/individu (Moravec and Justine 2006). Pada tahun yang sama, Procamallanus sp. juga ditemukan menginfeksi Anguilla bicolor dengan prevalensi 1-13% dan intensitas 1-25 parasit/individu sehingga prevalensi dan intensitas Procamallanus sp. dari sampel benih sidat dalam penelitian ini masih termasuk dalam kisaran normal. Organisme ini dikenali dengan bentuk mulut yang khas membulat dilengkapi lingkaran-lingkaran berbentuk spiral sehingga nampak seperti penebalan pada bagian anterior dengan warna kuning pekat sehingga terlihat seperti kapsul. Procamallanus sp. merupakan jenis nematoda yang secara spesifik menginfeksi intestine inangnya. Lebih lanjut disebutkan bahwa Indonesianshortfin eel, Anguilla bicolor McClelland (Anguillidae, Anguilliformes) merupakan inang spesifik dari jenis parasit ini. Keberadaan Procamallanus sp. pada sampel dari muara sungai Donan disebabkan karena kemampuan parasit ini untuk hidup pada air payau dan air tawar (Moravec et al. 2006).

Jenis parasit Anguillicola sp. dilaporkan oleh Kangur et al. (2008) telah menginfeksi European eel dengan rata-rata prevalensi antara 3.7% hingga 86% per tahun dan intensitas 4-12.6 parasit per individu dalam kurun waktu 1992 – 2008. Parasit ini dilaporkan telah menyebabkan gangguan serius pada budidaya sidat secara intensif di Jepang pada tahun 1995 (Moravec et al. 2005) dan Taiwan pada tahun 2000 (Munderle et al. 2006). Menurut Taraschewski et al. (1987), Anguillicola sp. merupakan jenis Nematoda yang berasal dari Amerika Serikat dan Asia yang kemudian menyebar ke wilayah Eropa. Parasit ini sangat mudah dikenali karena pada fase dewasa secara spesifik akan menginfeksi gelembung renang sidat yang merupakan inang spesifiknya. Penemuan jenis Anguillicola sp. pada sampel dari perairan Indonesia ini merupakan laporan yang pertama kali, sehingga perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut mengingat potensi gangguan yang dapat ditimbulkannya terhadap perkembangan budidaya sidat di Indonesia. Jakob et al. (2008) menyebutkan bahwa pada european eel, Anguillicola sp. dapat ditemukan pada perairan tawar dengan persentase 83,3-93,3% dan 40-46% pada perairan payau. Keberadaan parasit ini sangat mempengaruhi kebugaran dari sidat untuk terus tumbuh dengan baik dan untuk melakukan migrasi pemijahan. Meskipun dalam intensitas yang kecil, namun penemuan jenis parasit ini dalam sampel sidat yang diamati mengharuskan adanya kewaspadaan terhadap berkembangnya Anguillicola sp. pada budidaya sidat di Indonesia.

12

Dactylogyrus sp. paling sering menginvestasi organ isang sebagai target infeksinya dengan memanfaatkan sel-sel debris sebagai bahan makanan. Keberadaan parasit ini pada sampel sidat yang diamati dapat terjadi akibat pergerakan migrasi sidat yang melewati daerah dengan bahan organik tinggi yang memiliki potensi perkembangan dan penyebaran Dactylogyrus sp. cukup tinggi.

Infeksi digenean pada sidat, menurut Jakob et al. (2008) lebih banyak terjadi pada perairan payau dibandingkan perairan tawar. Beberapa spesies mampu menginfeksi sidat dengan prevalensi mencapai 10% pada perairan tawar, namun di perairan payau prevalensinya meningkat hingga 40%. Prevalensi yang sangat rendah dalam penelitian ini dimungkinkan karena adanya proses “washing” akibat pergerakan sidat dari perairan payau menuju perairan tawar sehingga parasit dari perairan payau akan terlepas dengan sendirinya. Parasit dari genus Deropristis merupakan salah satu dari delapan genus dalam kelompok digenean yang ditemukan menginfeksi european eel (A. anguilla). Organ target infeksi Deropristis sp. adalah saluran pencernaan. Identifikasi pada insang menunjukkan bahwa parasit ini sedang berada pada tahap awal infeksi. Vaes (1978) menyebutkan bahwa siklus hidup Deropristis sp. berlangsung melalui inang perantara berupa siput selama 16 hari, kemudian berubah menjadi stadia hidup bebas selama maksimal 72 jam. Fase ini disebut metacercaria yang jika menemukan inang utama (teleostei) maka akan segera menempel pada bagian tubuh yang lunak seperti kulit, insang dan rogga mulut. Tahapan berikutnya adalah perubahan bentuk tubuh untuk dapat menginfeksi bagian intestine dari inang utamanya. Deropristis sp. dapat dikenali dengan bentuk pipih melebar di bagian posteriornya yang merupakan sisa penempelan ekor untuk pergerakan aktif dalam tahap hidup bebas.

Kondisi Hematologi

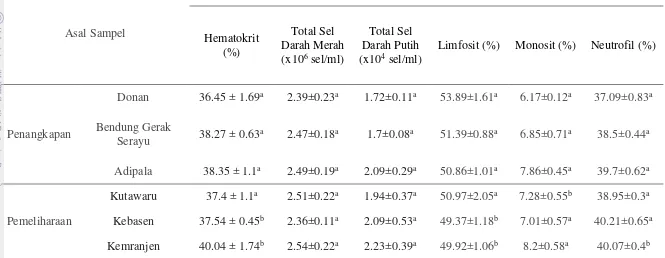

13 13 Tabel 4 Kondisi Hematologi Sidat (Anguilla sp.)

Asal Sampel

Parameter

Hematokrit (%)

Total Sel Darah Merah (x106 sel/ml)

Total Sel Darah Putih

(x104 sel/ml) Limfosit (%) Monosit (%) Neutrofil (%)

Penangkapan

Donan 36.45 ± 1.69a 2.39±0.23a 1.72±0.11a 53.89±1.61a 6.17±0.12a 37.09±0.83a

Bendung Gerak

Serayu 38.27 ± 0.63a 2.47±0.18a 1.7±0.08a 51.39±0.88a 6.85±0.71a 38.5±0.44a

Adipala 38.35 ± 1.1a 2.49±0.19a 2.09±0.29a 50.86±1.01a 7.86±0.45a 39.7±0.62a

Pemeliharaan

Kutawaru 37.4 ± 1.1a 2.51±0.22a 1.94±0.37a 50.97±2.05a 7.28±0.55b 38.95±0.3a

Kebasen 37.54 ± 0.45b 2.36±0.11a 2.09±0.53a 49.37±1.18b 7.01±0.57a 40.21±0.65a

Kemranjen 40.04 ± 1.74b 2.54±0.22a 2.23±0.39a 49.92±1.06b 8.2±0.58a 40.07±0.4b a, b Angka-angka pada urutan baris yang sama dalam satu kolom yang diikuti dengan huruf (superscrif) sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf

14

Kondisi serupa ditunjukkan oleh Dikic et al. (2013), dimana parameter hematologis A. anguilla yaitu hematokrit (%) 37.76±4.62 dan total sel darah merah (x106 sel/ml) 1.605±0.73 lebih tinggi dibandingkan nilai hematologi Conger conger dan Muraena helena (jenis sidat yang hidup di dalam laut) dikarenakan kondisi lingkungan A. anguilla lebih beragam dibandingkan kedua jenis sidat tersebut. Kondisi berbeda terjadi pada sampel dari bendung gerak Serayu, dimana persentase hematokritnya turun dari 38.27 ± 0.63 menjadi 37.54 ± 0.45 dan total sel darah merahnya turun dari 2.47±0.18 menjadi 2.36±0.11 (x106 sel/ml) setelah dipelihara di Kebasen. Perubahan ini diduga disebabkan adanya infeksi dari bakteri Aeromonas spp. yang menyebabkan terjadinya anemia pada sampel tersebut. Adanya infeksi bakteri ini, meskipun dalam intensitas rendah, telah menyebabkan penurunan kedua parameter hematologis secara signifikan (P>0,05) sehingga sangat perlu menjadi perhatian agar benih yang dipilih untuk kegiatan budidaya terbebas dari jenis bakeri dari genus Aeromonas.

Kondisi stress yang ditunjukkan oleh sampel dari Kutawaru dan Kemranjen akibat pemeliharaan juga dapat diamati pada sampel dari Kebasen, meskipun dengan faktor penyebab berbeda, yaitu infeksi bakteri. Kondisi tersebut tercermin dari perubahan jumlah total sel darah putih. Kenaikan jumlah total sel darah putih menunjukkan bahwa sidat mengembangkan sistem pertahanan tubuhnya untuk menghadapi berbagai kondisi yang tidak menguntungkan maupun adanya infeksi patogen. Total sel darah putih (x104 sel/ml) pada sampel dari Donan meningkat dari 1.72±0.11 menjadi 1.94±0.37 setelah dipelihara selama 10 hari di Kutawaru, demikian juga sampel dari bendung gerak serayu meningkat dari 1.7±0.08 menjadi 2.09±0.53 setelah dipelihara di Kebasen dan sampel dari Adipala meningkat dari 2.09±0.29 menjadi 2.23±0.39 setelah dipelihara di Kemranjen. Tidak ada perubahan yang signifikan, namun kenaikan total sel darah putih dari semua sampel menunjukkan bahwa pemeliharaan sementara meningkatkan stress pada benih sidat.

Mekanisme pertahanan non spesifik juga dapat diamati dari penurunan persentase limfosit yang diimbangi dengan kenaikan persentase neutrofil. Dikic et al. (2013) menyebutkan bahwa penurunan persentase limfosit akan dikompensasi oleh peningkatan neutrofil yang menunjukkan bahwa kekebalan bawaan organisme tersebut sedang bekerja sebagai sistem pertahanan tubuh utama. Penurunan limfosit dapat juga terjadi karena adaptasi terhadap peredaran darah yang kurang lancar. Semua sampel yang diamati dalam penelitian ini menunjukkan kecenderungan yang sama yaitu mengalami penurunan persentase limfosit dan mengalami kenaikan persentase neutrofil. Penurunan persentase limfosit secara signifikan (P>0.05) terjadi pada sampel dari bendung gerak Serayu (51.39±0.88) menjadi 49.37±1.18 di Kebasen dan pada sampel dari Adipala (50.86±1.01) menjadi 49.92±1.06 di Kemranjen, sedangkan kenaikan persentase neutrofil secara signifikan terjadi dari sampel di Adipala dari 39.7±0.62 menjadi 40.07±0.4 setelah dipelihara di Kemranjen. Mekanisme pertahanan tubuh non spesifik tersebut berkembang pada saat organisme menghadapi keadaan yang mengancam seperti infeksi patogen, polutan maupun intensitas gesekan yang tinggi. Sistem ini umumnya tidak bertahan lama dan merupakan respon tercepat dalam upaya pertahanan diri.

15 signifikan (P>0.05) pada sampel dari Donan yaitu 6.17±0.12 menjadi 7.28±0.55 di Kutawaru. Monosit adalah sel yang berperan sebagai prekursor sistem fagosit. Bersama limfosit, monosit mengambil peran penting pada saat terjadi infeksi mikroorganisme didalam tubuh. Kenaikan persentase monosit, meskipun tidak secara signifikan, juga terjadi pada sidat dari kedua lokasi sampel lain yaitu dari 7.86±0.45 saat ditangkap di Adipala menjadi 8.2±0.58 setelah dipelihara selama 10 hari di Kemranjen dan dari 6.85±0.71 di bendung gerak Serayu menjadi 7.01±0.57 di Kebasen. Peningkatan jumlah sel darah putih, penurunan persentase limfosit dan kenaikan persentase monosit serta neutrofil pada semua sampel menunjukkan bahwa selama pemeliharaan sementara sidat mengembangkan sistem pertahanan tubuh non spesifik untuk menghadapi kondisi yang kurang menuntungkan. Hasil serupa ditunjukkan oleh Ponsen et al. (2009) pada asian eel (Monopterus albus) sebelum dan setelah budidaya, dimana total sel darah putih (x104 sel/ml) naik dari

1.28±0.688 menjadi .687±0.781; persentase monosit turun dari 10.96±2.255 menjadi 10.08±1.58 dan persentase neutrophil meningkat dari 11.69±1.69 menjadi 11.85±10.254.

Pengamatan Bakteri

Jenis bakteri yang teridentifikasi dari sampel sidat dalam penelitian ini adalah Aeromonas hydrophylla, Pseudomonas luteola, Vibrio fluvialis, Aeromonas sobria dan Aeromonas caviae (Lampiran 2). Sampel setelah penangkapan terinfeksi oleh P. luteola, V. fluvialis dan A. hydrophylla dengan organ terinfeksi hati dan ginjal, sedangkan sampel setelah pemeliharaan terinfeksi oleh V. fluvialis, A. sobria dan A. caviae dengan organ terinfeksi saluran pencernaan, hati dan insang (Tabel 5). Bakteri dari family Aeromonadaceae (A. hydrophyla, A. sobria dan A. caviae) disebutkan oleh Zeng et al. (2010) merupakan jenis yang paling banyak menginfeksi sidat dikarenakan pertumbuhan bakteri ini terjadi pada kondisi lingkungan yang sama dengan habitat sidat. Dibandingkan dengan jenis bakteri dari genus atau family lainnya, kemungkinan infeksi family Aeromonadaceae dapat mencapai 48.9%. Kelompok bakteri ini juga memiliki rentang toleransi lingkungan yang luas, bahkan tetap mampu tumbuh pada salinitas air 15 ppm (Camus et al. 1998). Jenis P. luteola dan V. fluvialis sebenarnya masih termasuk dalam kelas yang sama dengan kelompok aeromonadaceace yaitu Gamma Proteobakteria. Namun P. luteola lebih banyak ditemukan dalam perairan dengan kandungan logam berat sedangkan V. fluvialis dalam perairan dengan kecenderungan salinitas tinggi (Zeng et al. 2010).

16

Tabel 5 Hasil identifikasi bakteri pada sampel sidat (Anguilla sp.)

Asal Sampel

; Vibrio fluvialis Hati, ginjal Normal

Bendung

Kutawaru Vibrio fluvialis pencernaan Saluran Normal

Kebasen Aeromonas sobria ;

Aeromonas caviae Hati Bercak merah

Kemranjen Aeromonas sobria Insang Bercak merah

terjadi melalui perantara air (water borne disease), sedangkan didalam hati diakibatkan karena mekanisme infeksinya secara sistemik melalui aliran darah. Sebaran infeksi bakteri dalam sampel sidat yang diamati terjadi merata antara sampel setelah penangkapan dan setelah pemeliharaan sementara. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok bakteri tersebut memiliki potensi untuk menyebar kedalam sistem budidaya apabila benih tidak diseleksi dengan baik. Camus et al. (1998) menyebutkan bahwa kelompok bakteri aeromonid bersifat opportunistic sehingga mampu memanfaatkan nutrien yang ada dalam lingkungan untuk bertahan hidup diluar tubuh inang. Infeksi kelompok bakteri ini akan meningkat apabila ketahanan tubuh inang menurun, munculnya peluang melalui infeksi sekunder atau kelimpahannya meningkat karena akumulasi nutrien pada lingkungan seperti didalam sistem budidaya.

17 habitat bersalinitas tinggi dan terpapar bahan organik dengan intensitas tinggi. Pergerakan sidat selama proses migrasi menuju perairan tawar memungkinkan terjadinya proses eradikasi terhadap jenis bakteri ini. Namun begitu infeksi V. fluvialis pada sidat sangat mungkin terjadi karena menurut Igbinosa and Okoh (2010), V. fluvialis merupakan jenis bakteri yang dapat diisolasi dari air, limbah organik dan produk-produk hasil laut. Kemungkinan sidat untuk terpapar bakteri ini sangat besar mengingat dalam proses migrasinya sidat akan sering melalui daerah yang kaya akan bahan organik untuk mencari makan atau bahkan setelah menemukan habitat preferensinya. Bakteri ini diklasifikasikan sebagai food borne disease sehingga penularannya hanya terjadi melalui makanan. V. fluvialis memiliki kemampuan hidup sebagai planktonik free living organism atau menempel pada permukaan benda abiotik dan biotik dengan membentuk lapisan biofilm yang berfungsi sebagai pelindung dan perantara simbiosis dengan inangnya. Identifikasi V. fluvialis di dalam saluran pencernaan sidat dalam penelitian ini dapat disebabkan karena pada saat ditangkap sidat telah memakan organisme lain seperti jenis krustacea yang saat itu sedang terinfeksi oleh bakteri ini sehingga menjadi vektor penularannya. Lokasi sampel di daerah Kutawaru yang terletak di bagian hilir sungai dan didekat muara meningkatkan kemungkinan infeksi bakteri ini pada sidat karena banyaknya bahan oganik dan salinitas yang relatif lebih tinggi.

Gambaran Histologi

Gambaran histologi organ dapat menunjukkan adanya perubahan yang berkaitan dengan gangguan dari infeksi patogen, pengaruh bahan kimia maupun kelainan-kelainan lain yang direspon tubuh secara seluler. Perubahan jumlah dan bentuk sel hingga proses kematian sel seringkali adalah respon dari tekanan faktor eksternal maupun mekanisme pertahanan tubuh dari infeksi patogen. Perubahan kondisi histologi pada sampel sidat yang diamati dalam penelitian ini adalah adanya hiperplasia pada insang (Gambar 3), nekrosis dan inflamasi pada hati (Gambar 4) serta nekrosis dan lesi pada otot tubuh (Gambar 5).

Gambar 3 Histologi insang sidat (Anguilla sp.) yang mengalami hiperplasia (a)

18

Gambar 4. Histologi hati sidat (Anguilla sp.) yang mengalami nekrosis (a) dan inflamasi (b)

Gambar 5 Histologi otot sidat (Anguilla sp.) yang mengalami nekrosis (a) dan lesi (b)

Hiperplasia merupakan suatu keadaan dimana sel-sel berkembang dalam jumlah berlebihan. Kondisi ini dipicu oleh berbagai hal termasuk adanya infeksi patogen. Adanya infeksi monogenea dan A. sobria yang memanfaatkan sel-sel insang sebagai bahan makanan dari sampel sidat dalam penelitian ini diduga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya proliferasi sel dalam jumlah berlebihan tersebut. Hiperplasia pada insang sidat pernah dilaporkan terjadi pada dan akibat infeksi bakteri dari kelas

19 memompa darah, penumpukan mukus dalam jumlah berlebihan sehingga menganggu pernafasan dan pada infeksi serius dapat terjadi kerusakan insang secara merata. Hiperplasia tersebut kemudian akan diikuti dengan nekrosis sel dan pada akhirnya mematikan seluruh sel pada insang (Bullock 1990).

Nekrosis dan inflamasi pada hati lebih banyak disebabkan oleh adanya infeksi bakteri. Yildiz et al. (2005) menyebutkan bahwa inflamasi yang kemudian diikuti dengan nekrosis dan lesi merupakan tanda umum infeksi akibat bakteri aeromonid. Jenis bakteri ini menyerang inangnya secara sistemik dengan memanfaatkan peredaran darah sehingga akan sangat mudah ditemukan pada organ seperti hati dan ginjal. Adanya nekrosis di hati, dipastikan karena sel-sel telah mengalami kerusakan akibat adanya infeksi patogen, namun inflamasi bisa jadi merupakan mekanisme pertahanan tubuh untuk mengisolasi infeksi patogen tersebut.

Nekrosis dan lesi yang terjadi pada otot tubuh dapat disebabkan oleh adanya infeksi patogen dari jenis parasit yang dalam mekanisme infeksinya melekatkan diri dengan cara menusukkan alat pengaitnya pada jaringan kulit. Kondisi ini akan menyebabkan sel-sel otot mengalami kerusakan dan pada infeksi serius dapat menyebabkan terjadinya lesi yang kemudian akan berkembang menjadi luka terbuka. Abdelmonem et al. 2010 menyebutkan bahwa disamping akibat mekanisme penempelan secara fisik, nekrosis pada jaringan tubuh dapat pula terjadi karena infiltrasi larva beberapa jenis parasit yang berkembang biak pada saat menginfeksi. Selain infeksi parasit, infeksi bakteri juga dapat menyebabkan terjadinya nekrosis akibat sel-sel yang mati karena faktor virulensi bakteri tersebut.

5

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pemeliharaan sementara oleh pengepul sidat untuk mengumpulkan benih agar dapat memenuhi jumlah permintaan pembudidaya telah menyebabkan penurunan status kesehatan benih sidat dengan indikasi 1) adanya kenaikan persentase hematokrit dan total sel darah merah yang mengindikasikan kondisi stress, 2) adanya peningkatan jumlah total sel darah putih, penurunan persentase limfosit dan kenaikan persentase monosit serta neutrofil pada semua sampel yang menunjukkan bahwa sistem pertahanan tubuh non spesifik sidat sedang bekerja dan 3) terjadinya kelainan histologi pada benih sidat.

Saran

20

DAFTAR PUSTAKA

Abdelmonem AA, Metwally MM, Hussein HS, Elsheikha HM. 2010. Gross and microscopic pathological changes associated with parasitic infection in European eel (Anguilla anguilla, Linnaeus 1758). Parasitol Res. 106:463–469. doi 10.1007/s00436-009-1688-2.

Aguilar A, Alvarez MF, Leiro JM, Sanmartın ML. 2005. Parasite populations of the european eel (Anguilla anguilla L.) in the rivers Ulla and Tea (Galicia, northwest Spain). Aquaculture. 249:85–94.doi:10.1016/j.aquaculture.2005. 04.052.

Aoyama J. 2009. Life history and evolution of migration in catadromous eels (Genus Anguilla) [Monogram]. Aqua-BioSci. 2(1):1-42.

Briones AA, Yambot AV, Shiao JC, Iizuka Y, Tzeng WN. 2007. Migratory pattern and habitat use of tropical eels Anguilla spp. (Teleostei: Anguilliformes: Anguillidae) in Phillipines, as revealed by otolith microchemistry. The Raffles Bulletin of Zoology. 14:141-149.

Buchmann K, Mellergaard S, Koie M. 1987. Pseudodactylogyrus infections in eel [Review]. Diseases Of Aquatic Organisms. 3:51-57.

Bullock. 1990. Bacterial gill disease of freshwater fishes. Fish Disease Leaflet. 84:1-17.

Camus AC, Durborow RM, Hemstreet WG, Thune RL, Hawke JP. 1998. Aeromonas bacterial infections-motile aeromonad septicemia. SRAC Publication. 478:1-4.

Casalta JP, Fournier PE, Habib G, Riberi A, Raoult D. 2005. Prosthetic valve endocarditis caused by Pseudomonas luteola. BMC Infectious Diseases. 5(82):56-73.doi:10.1186/1471-2334-5-82.

Dekker W. 2005. Report of the workshop national data collection european eel. Workshop on european eel network; 2005 Jul 17-25; Netherland (NL): p 45-63 Dikic D, Lusicic D, Skoko SM, Tutman P, Skaramuca D, Franic Z, Skaramuca B.

2013. Comparative hematology of wild Anguilliformes (Muraena helena, L. 1758, Conger conger, L. 1758 and Anguilla anguilla L. 1758). Animal Biology. 63:77–92. doi:10.1163/15707563-00002395.

Esteve C, Alcaide E. 2009. Influence of diseases on the wild eel stock: the case of Albufera Lake. Aquaculture. 289:143–149.doi:10.1016/j.aquaculture.2008. 12.015.

Esteve C, Elena G, Biosca, Amaro C. 1993. Virulence of Aeromonas hydrophila and some other bacteria isolated from European eels (Anguilla anguilla) reared in fresh water. Diseases Of Aquatic Organisms. 16:15-20.

Froese R. 2006. Cube law, condition factor and weight–length relationships: history, meta-analysis and recommendations. J Appl Ichthyol. 22:241–25. doi:10.1111/ j.1439-0426.2006.00805.x.

21 Igbinosa EO, Okoh AI. 2010. Vibrio Fluvialis: an unusual enteric pathogen of increasing public health concern [Review]. Int J Environ Res Public Health. 7: 3628-3643.doi:10.3390/ijerph7103628.

Jakob E, Hanel R, Klimpel S, Zumholz K. 2009. Salinity dependence of parasite infestation in the european eel Anguilla anguilla in northern Germany. ICES Journal of Marine Science. 66:358–366.

Kangur A, Kangur P, Kangur K, Jarvalt A, Haldna M. 2010. Anguillicoloides crassus infection of european eel, Anguilla anguilla (L.), in inland waters of Estonia: history of introduction, prevalence and intensity. J Appl Ichthyol. 26 (2):74–80.doi:10.1016/japi.2010.08.026.

Kristmundsson Á, Helgason S. 2007. Parasite communities of eels Anguilla anguilla in freshwater and marine habitats in Iceland in comparison with other parasite communities of eels in Europe. Folia Parasitologica. 54: 141–153. Langston WJ, Chesman BS, Burt GR, Pope ND, McEvoy J. 2002. Metallothionein

in liver of eels Anguilla anguilla from the Thames estuary: an indicator of environmental quality?. Marine Environmental Research. 53:263–293.

Moravec F, Justine JL. 2006. Camallanus cotti (Nematoda: Camallanidae), an introduced parasite of fishes in New Caledonia. Folia Parasitologica. 53:287– 296.

Moravec F, Nagasawa K, Miyakawa M. 2005. First record of ostracods as natural intermediate hosts of Anguillicola crassus, a pathogenic swimbladder parasite of eels Anguilla spp. Diseases of Aquatic Organism. 66:171-173.

Moravec F, Taraschewski H, Anantaphruti MT, Maipanich W, Laoprasert T. 2006. Procamallanus (Spirocamallanus) Anguillae sp. N. (Camallanidae) and some other nematodes from the Indonesian shortfin eel Anguilla bicolor in Thailand. Diseases of Aquatic Organism. 69:73-82.

Münderle M, Taraschewski H, Klar B, Chang CW, Shiao JC, Shen KN, He JT, Lin SH, Tzeng WN. 2006. Occurrence of Anguillicola crassus (Nematoda: Dracunculoidea) in Japanese eels Anguilla japonica from a river and an aquaculture unit in SW Taiwan. Diseases of Aquatic Organism.71:101-108. Palstra AP, Heppener DFM, Ginneken VJTV, Székely C, Thillart GEEJMVD. 2007.

Swimming performance of silver eels is severely impaired by the swim-bladder parasite Anguillicola crassus. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology. 352: 244–256.doi:10.1016/j.jembe.2007.08.003.

Pedersen K, Skall HF, Nielsen AML, Nielsen TF, Henriksen NH Olesen NJ. 2008. Surveillance of health status on eight marine rainbow trout,Oncorhynchus mykiss (Walbaum), farms in Denmark in 2006. Journal of Fish Diseases. 31:659–667.doi:10.1111/j.1365-2761.2008.00941.x.

Ponsen S, Narkkong NA, Pamok S, Aengwanich W. 2009. Comparative hematological values, morphometric and morphological observation of the blood cell in capture and culture asian Eel, Monopterus albus (Zuiew). American Journal of Animal and Veterinary Sciences. 4(2):32-36.

22

Rovara O. 2007. Karakteristik reproduksi, upaya maskulinasi dan pematangan gonad ikan sidat betina (Anguilla bicolor bicolor) melalui penyuntikan ekstrak hipofisis [Disertasi]. Bogor (ID):Institut Pertanian Bogor.

Stephen C, Thorburn M. 2011. Formulating a vision for fish health research. a joint strategic plan for management of great lakes fisheries [Internet]. [diunduh 21 April 2013]. Tersedia pada http://www.glfc/org/fishmgmt/sglfmp97.htm. Taraschewski H, Moravec F, Lamah T, Anders K. 1987. Distribution and

morphology of two helminths recently introduced into european eel population: Anguillicola crassus (Nematoda, Dracunculoidea) and Paratenuisentis ambiguus (Acanthocephala, Tenuisentidae). Diseases of Aquatic Organism. 3:167-176.

Tesch FW. 2003. The Eel, 3rd ed. Great Britain [GBR]:Blackwell Science Ltd. Vaes M. 1978. Notes on the life cycle of Deropristis inflata (Molin 1858).

Trematoda Digenea: Acanthocolpidae): transmission between first and second intermediate host. Biol Jb Dodonata. 46:202-209.

Wiklund T, Bylund G. 1990. Pseudomonas anguilliseptica as a pathogen of salmonid fish in finland. Diseases Of Aquatic Organisms. 8:13-19.

Wouthuyzen S, Aoyama J, Sugeha HY, Miller MJ, Kuroki M, Minegishi Y, Suharti SR, Tsukamoto K. 2009. Seasonality of spawning by tropical anguillid eels around Sulawesi Island, Indonesia. Naturwissenschaften. 96(1):153-158.

Yildiz YH, Bekcan S, Benli KAC, Akan M. 2005. Some blood parameters in the eel (Anguilla anguilla) spontaneously infected with Aeromonas hydrophila. Israel Journal Of Veterinary Medicine. 34(2):14-20.

23

LAMPIRAN

Lampiran 1 Peta Lokasi Pengambilan Sampel

24

Lampiran 2 Profil API 20 NE untuk identifikasi bakteri a. Aeromonas hydrophylla

Keterangan: Definitif test dengan media TSIA (terbentuk gas)

25

c. Vibrio fluvialis

Keterangan: Definitif test dengan media glukosa darah (negatif)

d. Aeromonas sobria

26

e. Aeromonas caviae

27