i

PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DAS CITARUM DAN

DAMPAKNYA TERHADAP SUPLAI AIR IRIGASI

(Studi Kasus: Periode Tahun 2002-2009)

RUDOLF KRISTIAN TUKAYO

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

ii

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Perubahan Penggunaan Lahan

DAS Citarum dan Dampaknya terhadap Suplai Air Irigasi (Studi Kasus: Periode

Tahun 2002-2009) adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing

dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun

tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan

dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Juli 2011

Rudolf Kristian Tukayo

iii

ABSTRACT

RUDOLF KRISTIAN TUKAYO. Land Use Changes in Citarum Watersheed and Their Impact of Irrigation Water Supply (case study: the year period of 2002-2009). Under direction of SURIA DARMA TARIGAN and DWI PUTRO TEJO BASKORO.

The research used secondary data between 2002 to 2009 in PJT II Jatiluhur and Citarum-Ciliwung watershed Management Agency. Generally, this research was done in Citarum watershed area, West Java province, from August to October 2010.The research aims to investigate: 1). Land use change in Citarum watershed area; 2). Effect of land use change on water yield; 3). Changes in water yield and its impact on irrigation needs; and 4). Effect of irrigation water supply to changes in rice acreage. According to the digital citra analysis, Citarum watershed area that located above Jatiluhur dams has changed land use (450.649 ha) between 2002 and 2008. In agriculture areas land use change significantly increased from 59.76% in 2002 to 70.52% in 2008. Changes in water results continue to demonstrate the value decreases with increasing area of agriculture following the equation ym = 2987.74-0.00766887x2 (x2 is an extensive agricultural area in ha; ym is the result of water in million m3/th). Decrease in water yield has not been an adverse impact on irrigation needs, seen from an index value of the use of water in the reservoir continues to decline, resulting in increased efficiency of reservoirs. Index decreased use of water reservoirs affected by the increase in annual precipitation, so as to reduce the effects of the decline that occurred in the water. Changes in area of rice fields terjadididuga because of land conversion to non-agricultural activities that are not triggered by lack of water.

iv

RINGKASAN

RUDOLF KRISTIAN TUKAYO. Perubahan Penggunaan Lahan DAS Citarum dan Dampaknya terhadap Suplai Air Irigasi (Studi Kasus: Periode Tahun 2002-2009). Dibimbing oleh SURIA DARMA TARIGAN dan DWI PUTRO TEJO BASKORO.

Daerah aliran sungai yang tidak mempunyai waduk atau danau buatan untuk menampung aliran permukaan menunjukkan pengaruh yang nyata antara perubahan tata guna lahan pada daerah hulu dengan debit banjir pada daerah hilir maupun kondisi hidrologi pada saat musim kemarau. Hal ini tentu berbeda dengan DAS Citarum yang memiliki 3 waduk besar dan disusun secara seri dari hulu ke hilir. tujuan dari penelitian ini yaitu melakukan evaluasi terhadap: 1). Perubahan penggunaan lahan DAS Citarum dari tahun 2002 sampai tahun 2008; 2). Pengaruh perubahan penggunaan lahan terhadap hasil air (water yield) DAS Citarum; 3). Perubahan hasil air dan pengaruhnya terhadap pemenuhan kebutuhan irigasi untuk areal persawahan yang berada pada wilayah otorita Perum Jasa Tirta II Jatiluhur. 4). Pengaruh penyediaan air irigasi terhadap perubahan luas areal persawahan.

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang tersedia pada Perum Jasa Tirta II Jatiluhur dan BPDAS Citarum-Ciliwung untuk data seri dari tahun 2002 s/d 2009.Secara umum penelitian ini dipusatkan pada DAS Citarum Provinsi Jawa Barat dan dilaksanakan dari bulan Agustus sampai Oktober 2010.

Perubahan penggunaan lahan dari tahun 2002 sampai tahun 2008 dianalisis dengan cara overlay kedua peta tersebut menggunakan program Arcview 3.3 menghasilkan matriks perubahan tiap tipe penggunaan lahan, Curah Hujan Wilayah DAS Citarum Analisis Curah Hujan wilayah DAS dilakukan dengan Metode Poligon Thiessen. Hasil air DAS diperoleh dari data tercatat pada inlet waduk Jatiluhur. Hubungan yang terjadi antara curah hujan dan hasil air dievaluasi menggunakan pendekatan analisis korelasi dan uji t-student. dan disajikan dalam persamaan regresi linier sederhana. Analisis regresi linier berganda dilakukan untukj melihat pengaruh perubahan penggunaan lahan DAS terhadap hasil air. Evaluasi Kemampuan DAS Citarum dalam Memenuhi Kebutuhan Air Irigasi menggunakan Indeks Penggunaan Air (IPA)., dan Kemampuan waduk dijelaskan dalam nilai efisiensi yang diperoleh dengan persamaan: E= 1-(defisit waduk/defisit DAS).

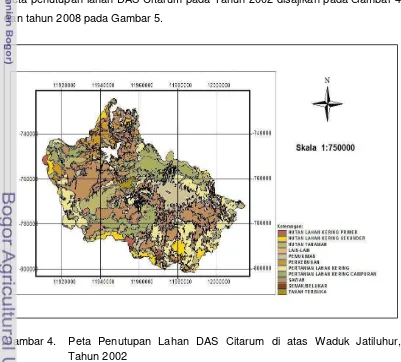

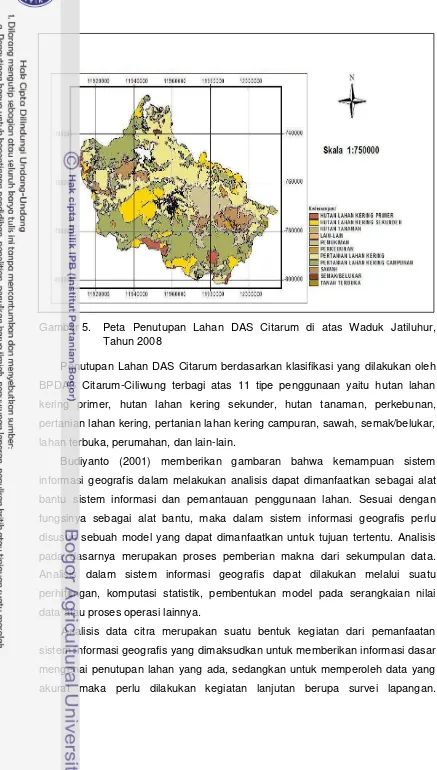

Analisis citra digital menunjukkan bahwa DAS Citarum di atas waduk jatiluhur yang memiliki luas 450,649 hektar telah terjadi perubahan penggunaan lahan sejak tahun 2002-2008 dengan nilai perubahan yang terjadi untuk tiap kawasan masing-masing: kawasan hutan pada tahun 2002 sebesar 26.94% namun mengalami penurunan menjadi 18.29% pada tahun 2006 (berkurang 8.65%), kawasan pertanian mendominasi penggunaan lahan pada tahun 2002 sebesar 59.76% dan terus meningkat menjadi 70.52% pada tahun 2006.

v

Perubahan hasil air terus menunjukkan nilai yag menurun dengan bertambahnya luas kawasan pertanian mengikuti persamaan ym =2987.74-0.00766887x2 (x2 merupakan luas kawasan pertanian dalam ha; ym adalah hasil air dalam juta m3/th).Penurunan hasil air belum berdampak buruk terhadap pemenuhan kebutuhan irigasi, terlihat dari nilai IPA waduk yang terus menurun sehingga mengakibatkan efisiensi waduk meningkat. Penurunan IPA waduk dipengaruhi oleh peningkatan curah hujan tahunan, sehingga dapat mengurangi efek penurunan yang terjadi pada hasil air.

Perubahan luas areal persawahan yang terjadi pada Tarum timur wilayah otorita Perum Jasa Tirta II Jatiluhur, diduga karena alihfungsi lahan untuk kegiatan non pertanian yang tidak dipicu oleh kekurangan air.

Hal-hal penting lainnya yang perlu dilakukan dalam pengelolaan DAS Citarum berkaitan dengan ketersediaan air adalah usaha tani berasaskan konservasi tanah dan air, rehabilitasi lahan-lahan kritis, memperbanyak bangunan-bangunan penyimpan air, meningkatkan kapasitas bendung-bendung yang sudah ada agar dapat menyimpan air dari sumber lokal, dan pengawasan terhadap jaringan irigasi yang ada agar tidak terjadi kebocoran.

vi

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2011

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB

vii

PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DAS CITARUM DAN

DAMPAKNYA TERHADAP SUPLAI AIR IRIGASI

(Studi Kasus: Periode Tahun 2002-2009)

RUDOLF KRISTIAN TUKAYO

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Program Studi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

ix

Judul Tesis : Perubahan Penggunaan Lahan DAS Citarum dan Dampaknyaterhadap Suplai Air Irigasi (Studi Kasus: Periode Tahun 2002-2009)

Nama : Rudolf Kristian Tukayo

NRP : A252030011

Disetujui

Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Suria Darma Tarigan, M.Sc. Dr. Ir. Dwi Putro Tejo Baskoro, M.Sc. Ketua Anggota

Diketahui,

Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana Pengelolaan Daerah Alilran Sungai Institut Pertanian Bogor

Prof. Dr. Ir. Naik Sinukaban, M.Sc. Dr. Ir. Dahrul Syah, M.sc.Agr.

x

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada TUHAN, Allah yang Maha Esa atas segala kasih dan kemurahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah dengan judul Perubahan Penggunaan Lahan DAS Citarum dan Dampaknya terhadap Suplai Air Irigasi (Studi Kasus: Periode Tahun 2002-2009).

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof Dr. Ir. Naik Sinukaban, M.Sc., selaku Ketua Program Studi Ilmu Pengelolaan DAS beserta seluruh staf pengajar pada Program Studi Pengelolaan DAS, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

2. Dr. Ir. Suria Darma Tarigan, M.Sc. dan Dr.Ir. Dwi Putro Tejo Baskoro, M.Sc. selaku komisi pembimbing yang telah memberikan motivasi dan arahan dalam pelaksanaan penelitian sampai penulisan karya ilmiah ini.

3. Dr. Ir. Enni Dwi Wahyunie, M.Si., selaku penguji luar komisi pada ujian tesis atas saran-saran guna perbaikan penulisan tesis.

4. Bapak Andri Sewoko ST, MT yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama pelaksanaan penelitian.

5. Pimpinan dan Staf Perum Jasa Tirta II Jatiluhur dan BPDAS Citarum-Ciliwung yang telah memberikan data-data yang sangat diperlukan dalam penelitian ini.

6. Komunitas Intelektual Biak Numfor, Forum Mahasiswa Pascasarjana IPB asal Papua, Ikatan Mahasiswa Papua Bogor dan Forum Mahasiswa DAS IPB atas dukungan morilnya.

7. Anak-anak dan istriku, keluargaku dan teman-teman atas doa, kesabaran, kasih sayang, dan dukungannya selama ini.

Kepada pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bogor, Juli 2011

xi

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Ayapo pada tanggal 6 Mei 1975 dari ayah bernama

Demianus Tukayo dan ibu bernama Suzana Pulanda.

Tahun 1993 penulis lulus dari SMA Negeri 1 Merauke-Papua, kemudian

melanjutkan studi S-1 di Fakultas Pertanian Universitas Cenderawasih

Manokwari dan lulus tahun 2000. Tahun 2003 penulis melanjutkan pendidikan

strata 2 di Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor pada Program Studi

x

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... xii

DAFTAR GAMBAR ... xiii

DAFTAR LAMPIRAN ... xiv

1. PENDAHULUAN... 1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Permasalahan ... 3

1.3. Tujuan ... 5

2. TINJAUAN PUSTAKA ... 7

2.1. Daerah Aliran Sungai ... 7

2.2. Penggunaan Lahan ... 8

2.3. Monitoring dan Evaluasi Daerah Aliran Sungai ... 11

2.3.1. Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Lahan DAS ... 12

2.3.2. Monev tata air DAS ... 13

2.4. Gambaran Umum DAS Citarum ... 14

2.4.1. Letak Geografis dan Luas ... 15

2.4.2. Morfologi ... 16

2.5. Fungsi Hutan dalam Daur Hidrologi ... 18

2.6. Kebutuhan Air ... 20

2.7. Irigasi ... 21

3. METODOLOGI PENELITIAN ... 23

3.1. Tempat dan Waktu ... 23

3.2. Bahan dan Alat ... 23

3.3. Metode Penelitian ... 24

3.4. Pelaksanaan penelitian ... 24

3.4.1. Tahap Pra Survei ... 24

3.4.2. Tahap Survei ... 24

3.4.3. Analisis data ... 25

4. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 31

4.1. Penutupan Lahan dan Penggunaan Lahan ... 31

xi

4.2.1. Curah hujan ... 34

4.2.2. Curah Hujan dan hasil Air ... 36

4.2.3. Trend Perubahan Hasil Air Tahunan ... 39

4.3. Hubungan antara Hasil Air dan Suplai Air Irigasi ... 42

4.4. Perubahan Luas Areal Persawahan ... 52

4.5. Evaluasi umum ... 53

5. KESIMPULAN DAN SARAN ... 55

5.1. Kesimpulan ... 55

5.2. Saran ... 55

DAFTAR PUSTAKA ... 57

xii

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Luas Sub DAS pada DAS Citarum ... 15

2. Indeks Ratio Kebulatan DAS (circularity ratio) setiap sub

DAS di DAS Citarum ... 16

3. Summary Karakteristik Kelerengan DAS Citarum ... 17

4. Panjang Sungai dan Kepadatan Aliran tiap Wilayah DAS/sub

DAS dalam DAS Citarum ... 18

5. Klasifikasi nilai Indeks Penggunaan Air (IPA) ... 28

6. Hasil Analisis Penggunaan Lahan DAS Citarum di atas

Waduk Jatiluhur, tahun 2002 dantahun 2008 ... 33

7. Perubahan hasil air DAS Citarum dari tahun 2002-2009 ... 40

8. Nilai-nilai penting untuk analisis hubungan penggunaan

lahan dan parameter hasil air, tahun 2002-2008 ... 41

9. Kebutuhan Irigasi untuk Areal persawahan yang termasuk dalam wilayah Otorita Perum jasa Tirta II Jatiluhur, tahun

2002-2009 ... 43

10. Persentase Pemenuhan kebutuhan air dari sungai-sungai

lokal ... 44

11. Permintaan air untuk kebutuhan irigasi dari waduk Jatiluhur ... 45

12. Indeks Penggunaan Air (IPA) irigasi dengan sumber air

langsung dari DAS Citarum, tahun 2002-2009 ... 46

13. Surplus Air DAS Citarum, tahun 2002-2009 ... 46

14. Defisit air DAS Citarum, tahun 2002-2009 ... 47

15. Indeks Penggunaan Air (IPA) Irigasi dari Waduk Jatiluhur,

tahun 2002-2009 ... 48

16. Defisit air irigasi dari Waduk jatiluhur, tahun 2002-2009 ... 49

xiii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Kerangka Logika Kinerja Pengelolaan DAS ... 12

2. Peta Wilayah Penelitian, DAS Citarum Jawa Barat ... 23

3. Peta wilayah DAS Citarum di atas waduk Jatiluhur ... 25

4. Peta Penggunaan Lahan DAS Citarum di atas Waduk

Jatiluhur, Tahun 2002 ... 31

5. Peta Penggunaan Lahan DAS Citarum di atas Waduk

Jatiluhur, Tahun 2008 ... 32

6. Rata-rata curah hujan wilayah (juta m3/bln) dan hasil air

bulanan (juta m3/bln) dari tahun 2002-2009 ... 37

7. Curah hujan dan hasil air tahunan DAS Citarum dari tahun

2002-2009 ... 38

8. Koefisien varian curah hujan dan hasil air dari tahun

2002-2009 ... 39

9. Grafik kebutuhan air irigasi aktual dan ketersediaan air

pada DAS Citarum, tahun 2002-2009 ... 51

10. Total luas areal persawahan (ha) yang berada pada wilayah otorita Perum Jasa Tirta II dari tahun 2002 sampai

xiv

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Tipe dan luas Penutupan Lahan DAS Citarum tahun 2002 dan

tahun 2008 ... 61

2. Matriks Perubahan Penggunaan Lahan DAS Citarum, tahun

2002 dan tahun 2006 ... 62

3. Rerata bulanan Curah Hujan (mm) Wilayah DAS Citarum di

atas Waduk Jatiluhur, Tahun 2002-2009 ... 63

4. Rerata debit Air Bulanan (m3/detik) DAS Citarum dari Tahun

1994 sampai Tahun 2009 ... 64

5. Hasil Air Bulanan (m3/bulan) DAS Citarum dari Tahun 1994

sampai Tahun 2009 ... 65

7. Ketersediaan Air Irigasi pada Sumber setempat (sungai-sungai

lokal) ... 66

8. Pemenuhan Kebutuhan Irigasi dari Waduk Jatiluhur, tahun

2002-2009 ... 67

8. Perubahan Luas Areal Persawahan dari Tahun 2002 sampai

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan kondisi hidrologi DAS sebagai dampak perluasan lahan kawasan

budidaya yang tidak terkendali tanpa memperhatikan kaidah-kaidah konservasi

tanah dan air seringkali mengarah pada kondisi yang kurang diinginkan, yaitu

peningkatan erosi dan sedimentasi, penurunan produktivitas lahan, dan

percepatan degradasi lahan (Dirjen RLPS, 2009). Hasil akhir perubahan ini tidak

hanya berdampak nyata secara biofisik berupa peningkatan luas lahan kritis dan

penurunan daya dukung lahan, namun juga secara sosial ekonomi menyebabkan

masyarakat menjadi semakin kehilangan kemampuan untuk berusaha di

lahannya. Oleh karena itu, peningkatan fungsi kawasan budidaya memerlukan

perencanaan terpadu agar beberapa tujuan dan sasaran pengelolaan DAS

tercapai, seperti erosi tanah terkendali, hasil air optimal, dan produktivitas dan

daya dukung lahan terjaga, dengan demikian degradasi lahan dapat terkendali

dan kesejahteraan masyarakat dapat terjamin.

Menurut Asdak (2004) Pengelolaan DAS adalah suatu formulasi dan

implementasi kegiatan atau program yang bersifat manipulasi sumberdaya alam

dan manusia yang terdapat di daerah aliran sungai untuk memperoleh manfaat

produksi dan jasa tanpa menyebabkan terjadinya kerusakan sumberdaya air dan

tanah. Ia mempunyai arti sebagai pengelolaan dan alokasi sumberdaya alam di

daerah aliran sungai termasuk pencegahan banjir dan erosi, serta perlindungan

nilai keindahan yang berkaitan dengan sumberdaya alam. Termasuk dalam

pengelolaan DAS adalah identifikasi keterkaitan antara daerah hulu dan hilir

suatu DAS. Pengelolaan DAS perlu mempertimbangkan aspek-aspek sosial,

ekonomi, budaya, dan kelembagaan yang beroperasi di dalam dan di luar daerah

aliran sungai yang bersangkutan.

Suatu program pengelolaan DAS seringkali tidak dapat dilaksanakan dengan

baik karena berbenturan dengan kepentingan sepihak penggunaan lahan.

Penggunaan lahan (land use) diartikan sebagai setiap bentuk intervesi (campur

tangan) manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya

baik material maupun spiritual (Arsyad, 2006). Kebutuhan akan ruang seperti

untuk tempat tinggal, keinginan untuk meningkatkan produksi pangan, serta

melalui industri, peningkatan sarana jalan untuk transportasi, mengakibatkan

terjadinya alih fungsi lahan hutan ke lahan pertanian dan non pertanian.

Perubahan penggunaan lahan akan memberikan dampak penting terhadap

berbagai aktivitas kehidupan manusia tidak hanya kelestarian lingkungan hidup

tetapi juga terhadap daya dukung alam dalam menopang pertambahan

penduduk dan peningkatan produksi pangan. Penggunaan lahan erat kaitannya

dengan luas penutupan lahan sehingga perubahan yang terjadi akan

memberikan pengaruh yang nyata terhadap keadaan hidrologis suatu DAS..

Irianto (2003) mengatakan bahwa laju pertumbuhan penduduk yang masih

tinggi dan terkonsentrasi pada wilayah tertentu menyebabkan alih fungsi lahan

pertanian (cultivated land) ke lahan bukan pertanian (non cultivated land) seperti

permukaan jalan sulit sekali dikendalikan, bahkan banyak ditemukan

penggunaan lahan melampaui daya dukungnya. Pembabatan hutan, budidaya

tanaman pangan pada lahan berlereng terjal tanpa konservasi tanah dan air yang

memadai merupakan beberapa ilustrasi penyebab rusaknya sistem hidrologi

DAS. Kerusakan tersebut ditandai dengan menurunnya kemampuan DAS dalam

menyerap, menyimpan, dan mendistribusikan air hujan pada musim hujan.

Akibatnya, tambahan cadangan air tanah (recharging) pada musim hujan sangat

terbatas sehingga pasokan air pada musim kemarau menjadi rendah.

Berdasarkankan penelitian, alih fungsi lahan pertanian/betonisasi berdampak

terhadap, 1) penurunan volume air hujan yang dapat diserap tanah dari 15

persen sampai dibawah 9 persen, 2) peningkatan volume aliran permukaan dari

sekitar 30 persen menjadi 40-60 persen, 3) kecepatan aliran permukaan dari

kurang 0,7 meter per detik menjadi lebih dari 1,2 meter per detik (Irianto, 2003).

Rendahnya penambahan air tanah (recharge) melalui infiltrasi pada musim hujan

akan menyebabkan menurunnya pasokan air di musim kemarau, sementara itu

kebutuhan air irigasi pada musim kemarau justru meningkat. Dampaknya, selain

menurunnya luas daerah layanan irigasi, juga menurunnya intensitas tanam

bahkan sering diikuti meningkatnya risiko kekeringan. Kondisi demikian akan

berdampak terhadap penurunan produksi pangan secara nasional.

Daerah Aliran sungai Citarum merupakan salah satu DAS penting di

Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Barat karena terkait dengan masalah

ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional. Luas wilayah DAS Citarum

tangkapan waduk, DAS Citarum dapat dikelompokkan menjadi 4 sub DAS, yaitu:

1) Citarum Hulu, terletak di sekitar Pacet, yang merupakan daerah tangkapan

waduk Saguling, 2). Daerah tangkapan dari waduk Cirata yang terletak di wilayah

Cianjur dan sekitarnya, 3). Daerah tangkapan waduk Jatiluhur di wilayah

Purwakarta dan sekitarnya, dan 4). Sub DAS Citarum Hilir yang merupakan areal

terluas terletak di bagian utara meliputi sebagian besar Kabupaten Karawang

hingga Pantura (LPPM IPB, 2006).

Menurut Perum Jasa Tirta II Jatiluhur (2001), Potensi sungai Citarum

mempunyai aliran rata-rata 5,5 miliar m3/tahun dengan debit rata-rata tahunan

175 m3/detik. Proyek pengairan Jatiluhur didasarkan pada pertimbangan

bahwa salah satu daerah produksi utama hasil agraris khususnya pangan untuk

kota-kota di provinsi Jawa Barat adalah dataran alluvial pantai utara Jawa Barat

yang terbentang dari Banten sampai Cirebon, maka timbullah gagasan untuk

mengendalikan dan memanfaatkan aliran Citarum untuk penyempurnaan irigasi

dan memperluas daerah pengairan pada dataran aluvial tersebut dalam rangka

peningkatan produksi pertanian khususnya pangan. Proyek Pengairan Jatiluhur

dibangun atas dasar rencana untuk memberi pengairan teknis pada sawah

seluas 240.000 Ha (Direktorat Pengairan Perum Otorita Jatiluhur, 1985).

1.2. Permasalahan

Tekanan penduduk mengakibatkan terjadinya konversi lahan dari hutan ke

pertanian maupun non pertanian. Konversi lahan tersebut akan berdampak pada

menurunnya infiltrasi dan resapan air, sehingga aliran permukaan meningkat

yang berakibat pada terjadinya banjir, pada DAS yang tidak mempunyai waduk

pengaruh perubahan lahan sangat terasa pada musim kemarau ketika simpanan

air berkurang sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan air untuk pertanian

maupun kebutuhan rumah tangga lainnya. Hal ini berbeda pada daerah yang

memiliki Waduk atau danau-danau buatan. Waduk berperan untuk mencegah

banjir dengan cara menampung aliran permukaan yang memiliki jumlah air

sangat besar terutama pada daerah yang telah mengalami konversi lahan secara

besar-besaran dari tahun ke tahun.

Air yang tersimpan dalam waduk, selanjutnya akan digunakan saat musim

kemarau untuk berbagai keperluan. Tetapi, keberadaan waduk tidak selamanya

dapat mengatasi dampak negatif dari perubahan lahan yang telah dan akan terus

kondisi hidrologis suatu DAS, suatu saat akan berpengaruh terhadap penurunan

suplai air irigasi sehingga akan berdampak pula pada berkurangnya luas areal

persawahan yang diairi.

Perubahan penggunaan lahan suatu DAS merupakan permasalahan

didalam pengelolaan DAS. Perubahan dalam tata guna lahan seperti

berkurangnya lahan hutan atau peningkatan lahan pemukiman di suatu DAS

akan mengakibatkan berkurangnya sumberdaya air pada DAS tersebut. Satu

kenyataan yang menarik dalam melihat fenomena alam pada suatu DAS adalah

bahwa setiap perubahan pada daerah hulu akan memberikan dampak secara

nyata pada bagian hilir.

Daerah aliran sungai yang tidak mempunyai waduk atau danau buatan untuk

menampung aliran permukaan menunjukkan pengaruh yang nyata antara

perubahan tata guna lahan pada daerah hulu dengan debit banjir pada daerah

hilir maupun kondisi hidrologi pada saat musim kemarau. Hal ini tentu berbeda

dengan DAS Citarum yang memiliki 3 waduk besar dan disusun secara seri dari

hulu ke hilir masing-masing: Waduk Saguling, waduk Cirata, dan Waduk

Jatiluhur. Waduk Saguling dan Cirata ditujukan terutama untuk pembangkit

tenaga listrik sedangkan waduk Jatiluhur merupakan waduk serba guna untuk

memenuhi berbagai keperluan di bagian hilir dengan salah satu manfaatnya

adalah sebagai penyedia air irigasi untuk areal persawahan seluas ± 240.000 ha

yang berada pada wilayah otorita Perum Jasa Tirta II Jatiluhur, tersebar dari

Bekasi sampai Indramayu (Perum Jasa Tirta II, 2001).

Peningkatan produksi pertanian terutama padi sawah sangat bergantung

pada ketersediaan air selain faktor pendukung lainnya. Daerah Jawa Barat

bagian utara diharapkan dapat menjadi lumbung beras terutama dalam menjaga

kestabilan persediaan pangan nasional dan swasembada beras. Hal ini

memberikan suatu motivasi untuk terus memproduksi beras pada musim

kemarau, dengan demikian keberadaan air irigasi untuk mengairi areal

persawahan sangat dibutuhkan. Peranan DAS Citarum sangat besar untuk

menunjang ketersediaaan air irigasi guna mewujudkan tujuan ini.

Evaluasi mengenai keterkaitan antara hulu dan hilir DAS Citarum dilakukan

dengan melihat perubahan penggunaan lahan yang terjadi dan pengaruhnya

terhadap karakteristik hidrologi dan efek lanjutannya apakah memberikan

dampak positif atau negatif terhadap penyediaan air irigasi dan bagaimana

1.3. Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka ditetapkan

tujuan dari penelitian ini yaitu melakukan evaluasi terhadap:

1. Perubahan penggunaan lahan DAS Citarum dari tahun 2002 sampai tahun

2008.

2. Pengaruh perubahan penggunaan lahan terhadap hasil air (water yield) DAS

Citarum.

3. Perubahan hasil air dan pengaruhnya terhadap pemenuhan kebutuhan irigasi

untuk areal persawahan yang berada pada wilayah otorita Perum Jasa Tirta II

Jatiluhur.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Daerah Aliran Sungai

Definisi Daerah Aliran Sungai (DAS) menurut Suripin (2002) adalah suatu

wilayah, yang dibatasi oleh batas alam, seperti punggung bukit-bukit atau

gunung, maupun batas buatan, seperti jalan atau tanggul, dimana air hujan yang

turun di wilayah tersebut memberi kontribusi aliran ke titik kontrol (outlet).

Menurut kamus Webster, DAS adalah suatu daerah yang dibatasi oleh pemisah

topografi, yang menerima hujan, menampung, menyimpan dan mengalirkan ke

sungai dan seterusnya ke danau atau laut.

Apapun definisi yang dianut DAS merupakan suatu ekosistem dimana di

dalamnya terjadi suatu proses interaksi antara faktor-faktor biotik, non biotik, dan

manusia. Sebagai suatu ekosistem, maka setiap ada masukan (input) ke

dalamnya, proses yang terjadi dan berlangsung di dalamnya dapat dievaluasi

berdasarkan keluaran (output) dari ekosistem tersebut. Komponen masukan

dalam ekosistem DAS adalah curah hujan, sedangkan keluaran terdiri dari debit

air dan muatan sedimen. Komponen-komponen DAS yang berupa vegetasi,

tanah, dan saluran/sungai dalam hal ini bertindak sebagai prosessor.

Program-program pengelolaan DAS yang bertujuan untuk meningkatkan

produktivitas lahan di suatu DAS sebaiknya tidak mengabaikan perlunya

menerapkan praktek pengelolaan DAS yang berwawasan (Asdak, 2004)

terutama dengan menerapkan kaidah konservasi tanah dan air. Arsyad (2006)

mendefinisikan konservasi tanah dalam arti yang luas adalah penempatan

sebidang tanah pada cara penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah

tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan

agar tidak terjadi kerusakan tanah. Sedangkan konservasi air pada prinsipnya

adalah penggunaan air hujan yang jatuh ke tanah untuk pertanian seefisien

mungkin, dan mengatur waktu aliran agar tidak terjadi banjir yang merusak dan

terdapat cukup air pada waktu musim kemarau. Menurut Asdak (2004) sasaran

pengelolaan DAS untuk tujuan multiguna adalah mengelola sumberdaya pada

tingkat yang paling menguntungkan, baik jangka pendek maupun jangka

2.2. Penggunaan Lahan

FAO (1976) yang dikutip oleh Arsyad (2006) menyatakan bahwa Lahan

(land) diartikan sebagai lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief, tanah, air,

dan vegetasi serta benda yang ada di atasnya sepanjang ada pengaruhnya

terhadap potensi penggunaan lahan, termasuk di dalamnya juga hasil kegiatan

manusia dimasa lalu dan sekarang seperti hasil reklamasi laut, pembersihan

vegetasi dan juga hasil yang merugikan seperti tanah yang tersalinisasi.

Penggunaan lahan secara umum (major kinds of lan use) adalah

penggolongan penggunaan lahan secara umum seperti pertanian tadah hujan,

pertanian beririgasi, padang rumput, kehutanan, atau daerah rekreasi

(Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2006). Penggunaan lahan secara umum

biasanya digunakan untuk evaluasi lahan secara kualitatif atau dalam survey

tinjau (reconnaissance). Tipe penggunaan lahan (land utilization type) atau

penggunaan lahan secara terperinci adalah tipe penggunaan lahan yang

diperinci sesuai dengan syarat-syarat teknis untuk suatu daerah dengan keadaan

fisik dan sosial ekonomi tertentu.

Penggunaan lahan secara terperinci (tipe penggunaan lahan) dapat terdiri

dari: (1) hanya satu jenis tanaman, dan (2) lebih dari satu jenis tanaman. Tipe

penggunaan lahan yang kedua ini dibedakan lagi menjadi: (a) tipe penggunaan

lahan ganda (multiple land utilization type), dan (b) tipe penggunaan lahan

majemuk (compound land utilization type).

Tipe penggunaan lahan dengan lebih dari satu jenis sekaligus, dimana

masing-masing jenis memerlukan input, syarat-syarat dan memberikan hasil

yang berbeda. Sebagai contoh, daerah hutan produksi yang sekaligus digunakan

untuk daerah rekreasi. Tipe penggunaan lahan majemuk adalah penggunaan

lahan dengan lebih dari satu jenis, tetapi untuk tujuan evaluasi dianggap sebagai

satu satuan.

Evaluasi pemanfaatan ruang aktual (eksisting) yang meliputi penggunaan

lahan (land use) dan penutupan lahan (land cover) diperlukan untuk

menggambarkan kondisi fisik wilayah secara aktual. Informasi pemanfaatan

ruang aktual akan sangat membantu dalam analisis potensi fisik suatu wilayah

secara utuh (Rustiadi dkk., 2007). Pada wilayah perencanaan yang luas

(misalnya satu wilayah kabupaten), aktivitas evaluasi ini memerlukan alat bantu

yang mampu memberikan gambaran tutupan (coverage) wilayah secara luas dan

citra satelit, oleh karena itu evaluasi pemanfaatan ruang aktual biasanya

dilakukan dengan bantuan analisis citra satelit dan Sistem Informasi Geografis

(SIG).

Citra satelit dapat berasal dari berbagai sumber institusi. Interpretasi citra

satelit dapat dilakukan secara manual (visual) dan digital. Interpretasi secara

manual/visual dilakukan dengan delineasi citra hardcopy (citra yang tercetak)

atau delineasi secara langsung kenampakan citra yang ada di monitor computer

(screen digitizing). Sedangkan interpretasi secara digital dilakukan dengan

klasifikasi citra digital berdasarkan kecerahan nilai pixel, interpretasi dilakukan

guna mendapat peta tematik yang memberikan informasi mengenai batas

wilayah perencanaan, penggunaan lahan, ekosistem perairan, serta kondisi fisik

perairan.

Perubahan penggunaan lahan yang sifatnya negatif akan berdampak pada

degradasi lahan. Menurut Sinukaban (2008) bahwa degradasi lahan akan

mengakibatkan rusaknya fungsi hidrologis DAS yang terlihat dari penurunan

kapasitas infiltrasi DAS dan meningkatnya koefisien aliran permukaan.

Terjadinya degradasi lahan dan rusaknya fungsi hidrologis DAS tersebut

kemungkinan disebabkan beberapa faktor:

Pertama, penggunaan dan peruntukan lahan menyimpang dari Rencana Tata

Ruang Wilayah atau Rencana Tata Ruang Daerah. Misalnya, daerah yang

diperuntukkan sebagai hutan lindung dialihfungsikan menjadi pertanian, hutan

produksi dialihfungsikan menjadi permukiman, lahan budi daya pertanian

dialihfungsikan menjadi permukiman atau industri, dan sebagainya.

Kedua penggunaan lahan di DAS tidak sesuai dengan kemampuan lahan.

Banyak lahan yang semestinya hanya untuk cagar alam, tetapi sudah diolah

menjadi pertanian, atau lahan yang hanya cocok untuk hutan dijadikan lahan

pertanian, bahkan permukiman. Banyak lahan yang kemiringan lerengnya

lebih dari 30 persen bahkan 45 persen masih dijadikan pertanian yang intensif

atau jadi permukiman.

Ketiga, perlakuan terhadap lahan di dalam DAS tersebut tidak memenuhi

syarat-syarat yang diperlukan oleh lahan atau tidak memenuhi kaidah-kaidah

konservasi tanah, serta teknik konservasi tanah dan air yang diterapkan tidak

memadai. Setiap penggunaan lahan (hutan, pertanian, industri, permukiman)

harus sesuai dengan syarat, yakni menerapkan teknik konservasi tanah dan

belum tentu memadai di lahan yang lain. Pemilihan teknik konservasi yang

memadai di suatu bidang lahan sangat dipengaruhi oleh faktor bio-fisik (tanah,

topografi, penggunaan lahan, hujan/iklim) lahan yang bersangkutan. Jenis

teknik konservasi tanah dan air yang tersedia untuk dipilih dan diterapkan

mulai dari yang paling ringan sampai berat, antara lain, penggunaan mulsa,

penanaman mengikuti kontur, pengolahan mengikuti kontur, pengolahan

tanah konservasi (tanpa olah tanah, pengolahan tanah minimum), pengaturan

jarak tanam, penanaman dalam strip (strip cropping), dan penanaman

berurutan (rotasi).

Keempat, tidak adanya Undang-undang Konservasi Tanah dan Air yang

mengharuskan masyarakat menerapkan teknik konservasi tanah dan air

secara memadai di setiap penggunaan lahan. Dengan tidak adanya UU ini

maka masyarakat tidak merasa berkewajiban untuk melaksanakan teknik

konservasi tanah dan air, sehingga degradasi lahan terus meningkat.

Faktor kelima, kurang memadainya kesungguhan pemerintah mencegah

degradasi lahan.Hal ini terindikasi dari tidak jelasnya program pencegahan

degradasi lahan atau penerapan teknik konservasi tanah dan air di setiap tipe

penggunaan lahan. Departemen yang berkaitan dengan penggunaan lahan,

seperti Departemen Pertanian, Departemen PU, dan Departemen Dalam

Negeri, kurang memprioritaskan program pencegahan degradasi lahan dan

penerapan teknologi konservasi tanah dan air.

Hal ini pun terindikasi dalam rancangan awal Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025. Dalam rancangan awal RPJPN tidak diindikasikan bahwa pencegahan degradasi lahan sebagai prioritas penting.

Apabila hal ini berjalan terus maka minat generasi muda untuk mempelajari dan

mendalami pencegahan degradasi sumber daya lahan akan memudar yang pada

gilirannya dapat mengakibatkan tidak ada lagi orang yang mengetahui teknologi

pencegahan degradasi lahan. Apabila ini terjadi maka malapetaka banjir, seperti

yang dialami oleh masyarakat Indonesia akhir-akhir ini, akan semakin sering

terjadi.

Pencegahan dan penaggulangan degradasi lahan dapat dilakukan dengan

strategi berikut. Pertama, kaji ulang tata ruang nasional, wilayah, dan daerah

agar didasarkan pada kemampuan lahan. Kedua, penyimpangan tata ruang yang

sumber daya lahan harus diklasifikasikan berdasarkan kemampuannya.

Keempat, penggunaan lahan harus didasarkan pada kemampuan lahan. Kelima,

teknologi konservasi tanah dan air yang memadai harus diterapkan di setiap tipe

penggunaan lahan. Keenam, penyusunan UU konservasi tanah dan air perlu

dipercepat.Ketujuh, departemen terkait harus memprogramkan pencegahan

degradasi lahan sebagai prioritas utama. Kedelapan, pemerintah perlu

memasukkan materi pencegahan degradasi lahan/penerapan teknologi

konservasi tanah dan air dalam kurikulum pendidikan.

2.3. Monitoring dan Evaluasi Daerah Aliran Sungai

Menurut acuan dari Dirjen RLPS (2009) Identifikasi berbagai komponen

biofisik hidrologis, sosial ekonomi dan kelembagaan DAS merupakan kunci

dalam program monitoring dan evaluasi (monev) kinerja DAS, yaitu dalam upaya

mengumpulkan dan menghimpun data dan informasi yang dibutuhkan untuk

tujuan evaluasi dalam rangka menjamin tercapainya tujuan dan sasaran

pengelolaan DAS. Pengumpulan data dan informasi tersebut harus dilakukan

secara berkala, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi instrumentasi,

informasi, dan komunikasi yang ada, misalnya dengan automatic data acquisition

system, logger, sistem telemetri, teknik penginderaan jauh terkini, dan internet

sedangkan untuk pengolahan dan analisis data secara spatial (keruangan) dan

temporal (waktu) serta penyajian hasil dari monev kinerja DAS maka teknologi

sistem informasi geografis (SIG) dapat dimanfaatkan untuk keperluan ini.

Monitoring pengelolaan DAS adalah proses pengamatan data dan fakta

yang pelaksanaannya dilakukan secara periodik dan terus menerus terhadap

masalah: (1) jalannya kegiatan, (2) penggunaan input, (3) hasil akibat kegiatan

yang dilaksanakan (output), dan (4) faktor luar atau kendala yang

mempengaruhinya. Evaluasi pengelolaan DAS adalah proses pengamatan dan

analisis data dan fakta, yang pelaksanaannya dilakukan menurut kepentingannya

mulai dari penyusunan rencana program, pelaksanaan program dan

pengembangan program pengelolaan DAS. Monitoring dan evaluasi DAS

dimaksudkan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai

perkembangan keragaan DAS, yang ditekankan pada aspek penggunaan lahan,

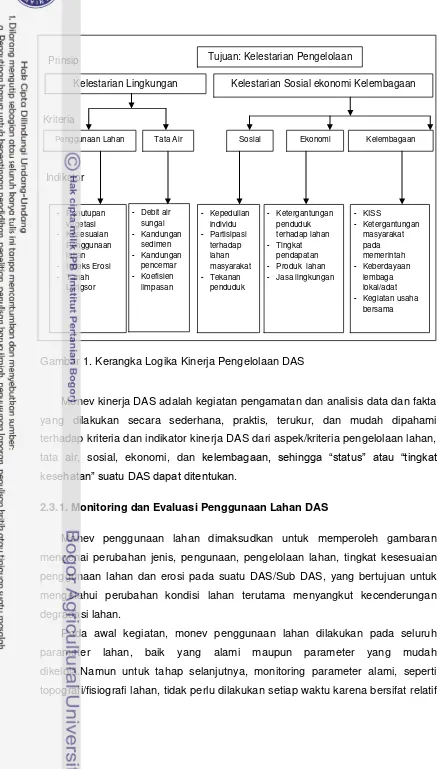

tata air, sosial ekonomi dan kelembagaan. Kerangka logika kinerja Pengelolaan

DAS didasarkan pada prinsip, kriteria, dan indikator kinerja DAS yang disajikan

Prinsip

Kriteria

Indikator

Gambar 1. Kerangka Logika Kinerja Pengelolaan DAS

Monev kinerja DAS adalah kegiatan pengamatan dan analisis data dan fakta

yang dilakukan secara sederhana, praktis, terukur, dan mudah dipahami

terhadap kriteria dan indikator kinerja DAS dari aspek/kriteria pengelolaan lahan,

tata air, sosial, ekonomi, dan kelembagaan, sehingga “status” atau “tingkat kesehatan” suatu DAS dapat ditentukan.

2.3.1. Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Lahan DAS

Monev penggunaan lahan dimaksudkan untuk memperoleh gambaran

mengenai perubahan jenis, pengunaan, pengelolaan lahan, tingkat kesesuaian

penggunaan lahan dan erosi pada suatu DAS/Sub DAS, yang bertujuan untuk

mengetahui perubahan kondisi lahan terutama menyangkut kecenderungan

degradasi lahan.

Pada awal kegiatan, monev penggunaan lahan dilakukan pada seluruh

parameter lahan, baik yang alami maupun parameter yang mudah

dikelola.Namun untuk tahap selanjutnya, monitoring parameter alami, seperti

topografi/fisiografi lahan, tidak perlu dilakukan setiap waktu karena bersifat relatif

Tujuan: Kelestarian Pengelolaan

Kelestarian Lingkungan Kelestarian Sosial ekonomi Kelembagaan

Penggunaan Lahan Tata Air Sosial Ekonomi Kelembagaan

tidak banyak berubah. Sedangkan monev parameter-parameter yang dinamis

dan dapat dikelola pada suatu DAS/Sub DAS, meliputi: indeks penutupan lahan

oleh vegetasi (IPL), kesesuaian penggunaan lahan (KPL), indeks erosi (IE),

pengelolaan lahan (PL) dan kerentanan tanah longsor (KTL) perlu dilakukan

secara periodik. Data yang dikumpulkan dalam monev penggunaan lahan adalah

data dari hasil observasi di lapangan yang ditunjang dengan data dari sistim

penginderaan jauh dan data sekunder. Tujuan monev penggunaan lahan adalah

untuk mengetahui perubahan kondisi lahan di DAS terkait ada tidak adanya

kecenderungan lahan tersebut terdegradasi dari waktu ke waktu.

Monev penggunaan lahan terhadap indikator bentuk erosi yang lain yang

berupa gerak masa tanah, seperti tanah longsor, perlu dilakukan tersendiri

karena dari pengamatan lapangan menunjukkan bahwa tanah longsor memiliki

dampak baik di tempat kejadiannya (on site) maupun di hilirnya (off site), yang

dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar baik materiil maupun jiwa.

Ancaman bencana gerak masa tanah berupa tingkat kerentanan tanah longsor

(KTL) di DAS harus dideteksi/dimonitor secara dini, sehingga kemungkinan

kerugian akibat bencana yang ditimbulkan dapat ditekan sekecil mungkin.

Data yang diperlukan untuk mendukung monitoring kriteria penggunaan

lahan DAS meliputi indikator-indikator:

a. Indeks penutupan lahan oleh vegetasi (IPL)

b. Kesesuaian penggunaan lahan (KPL)

c. Tingkat Erosi-Indeks Erosi (IE)

d. Pengelolaan lahan (PL)

e. Kerawanan tanah longsor (KTL).

2.3.2. Monev tata air DAS

Monitoring tata air DAS dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi

tentang aliran air (hasil air) yang keluar dari daerah tangkapan air (DTA) secara

terukur, baik kuantitas, kualitas dan kontinuitas aliran airnya.Untuk mengetahui

hubungan antara masukan dan luaran di DAS perlu juga dilakukan monitoring

data hujan yang berada di dalam dan di luar DTA atau DAS/Sub DAS

bersangkutan.

Evaluasi tata air DAS dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan nilai

dilaksanakan di dalam DAS, yaitu kondisi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas

hasil air dari DAS/Sub DAS bersangkutan.

a. Indikator terkait kuantitas hasil air, yaitu debit air sungai (Q) dengan

parameter nilai koefisien rejim sungai (KRS), indeks penggunaan air (IPA),

dan koefisien limpasan (C).

b. Indikator terkait kontinuitas hasil air berupa nilai variasi debit tahunan (CV).

c. Indikator terkait kualitas hasil air yaitu tingkat muatan bahan yang terkandung

dalam aliran air, baik yang terlarut maupuan tersuspensi, nilai SDR (nisbah

hantar sedimen), dan kandungan pencemar (polutan).

Analisis terhadap kuantitas hasil air dilakukan melalui parameter jumlah air

mengalir yang keluar dari DAS/Sub DAS pada setiap periode waktu

tertentu.Muatan sedimen (sediment load) pada aliran sungai merupakan refleksi

hasil erosi yang terjadi di DTA-nya. Demikian juga bahan pencemar yang terlarut

dalam aliran air dapat digunakan sebagai indikator asal sumber pencemarnya,

apakah dampak dari penggunaan pupuk, obat-obatan pertanian, dan atau dari

limbah rumah tangga dan pabrik/industri.

Selanjutnya kondisi hasil air dari DAS yang bersangkutan dapat diketahui

secara time series melalui evaluasi nilai perubahan/kecenderungan

parameter-parameternya dari tahun ke tahun. Pengumpulan data dilakukan untuk

mendapatkan data dan fakta tentang gambaran kondisi tata air DAS sesuai

indikator-indikator yang ada pada SK Menteri Kehutanan No 52 /Kpts-II/2001

tentang Penyelenggaraan Pengelolaan DAS, yaitu:

a. Kuantitas air - debit aliran air sungai (Q, KRS=Qmaks/Qmin, IPA, dan

koefisien limpasan C)

b. Kontinuitas air (nilai CV)

c. Kualitas air - kandungan sedimen, SDR dan kandungan pencemar (fisik:

warna, TDS/total dissolved solid, kekeruhan; kimia: pH, DHL/daya hantar

listrik, nitrat, sulfat, phospat, potasium, natrium, calsium; dan biologi:

BOD/biological oxygen demand, COD/chemical oxygen demand). 2.4. Gambaran Umum DAS Citarum

Daerah Aliran Sungai Citarum merupakan DAS utama di Jawa Barat yang

memiliki luas 6.080 km2, dengan sungai Citarum yang panjangnya sekitar 300 km

(LPPM IPB, 2006). Sungai utama Citarum memiliki anak sungai berjumlah 36

dan Juanda (Jatiluhur). Dalam bentang perjalanannya sungai Citarum yang

berhulu di Gunung Wayang Kabupaten Bandung dan bermuara di laut Jawa,

melewati 7 kabupaten yakni Bandung, Sumedang, Cianjur, Bogor, Bekasi,

Purwakarta, dan Karawang, serta 2 kotamadya yakni Bandung dan Cimahi yang

kesemuanya berada dalam Provinsi Jawa Barat. Kartiwa B., dkk (2007)

menambahkan bahwa DAS Citarum memainkan peranan penting dalam

memenuhi kebutuhan air untuk pertanian, aktivitas industri, pembangkit listrik,

serta kebutuhan domestik di beberapa daerah di Jawa Barat.

Uraian mengenai karakteristik wilayah DAS Citarum, terbagi dalam 2 pokok

uraian yang meliputi:1). Letak geografis dan Luas; dan 2). Morfologi- informasi

ini diperoleh dari kantor BPDAS Citarum-Ciliwung.

2.4.1. Letak Geografis dan Luas

Wilayah DAS Citarum berada pada koordinat 106051′36′′ – 107051′BT dan 7019′-6024′LS memanjang dari bagian hulu di selatan Kabupaten Bandung ke hilir menuju utara pantai Jakarta. Luas keseluruhan wilayah DAS Citarum adalah

718,269 hektar, dari luas tersebut seluas 454,340 ha berada di atas Waduk

Jatiluhur yang kedudukannya sangat strategis dalam rangka pengamanan

proyek-proyek besar seperti Saguling, Cirata, dan Jatiluhur. Luas per Sub DAS

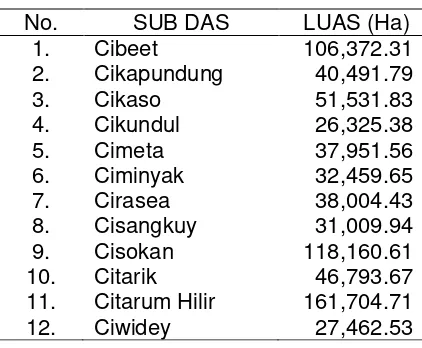

disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas Sub DAS pada DAS Citarum

No. SUB DAS LUAS (Ha)

1. Cibeet 106,372.31

2. Cikapundung 40,491.79

3. Cikaso 51,531.83

4. Cikundul 26,325.38

5. Cimeta 37,951.56

6. Ciminyak 32,459.65

7. Cirasea 38,004.43

8. Cisangkuy 31,009.94

9. Cisokan 118,160.61

10. Citarik 46,793.67

11. Citarum Hilir 161,704.71

2.4.2. Morfologi a. Bentuk DAS

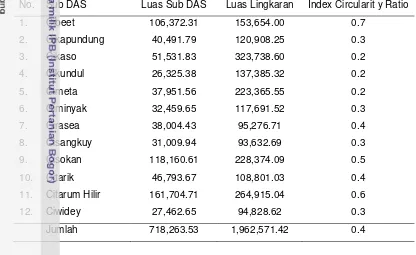

Bentuk tiap sub DAS dalam DAS Citarum diukur dengan Index Circularity

Ratio menurut metode MILLER. Index ini menggambarkan seberapa bulat bentuk

fisik unit DAS. Secara matematis bentuk DAS dengan indeks = 1.0 berarti bulat

seperti sebuah lingkaran. Hasil perhitungan seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Indeks Ratio Kebulatan DAS (circularity ratio) setiap sub DAS di DAS Citarum

No. Sub DAS Luas Sub DAS Luas Lingkaran Index Circularit y Ratio 1. Cibeet 106,372.31 153,654.00 0.7

2. Cikapundung 40,491.79 120,908.25 0.3 3. Cikaso 51,531.83 323,738.60 0.2 4. Cikundul 26,325.38 137,385.32 0.2 5. Cimeta 37,951.56 223,365.55 0.2 6. Ciminyak 32,459.65 117,691.52 0.3 7. Cirasea 38,004.43 95,276.71 0.4 8. Cisangkuy 31,009.94 93,632.69 0.3 9. Cisokan 118,160.61 228,374.09 0.5 10. Citarik 46,793.67 108,801.03 0.4 11. Citarum Hilir 161,704.71 264,915.04 0.6 12. Ciwidey 27,462.65 94,828.62 0.3 Jumlah 718,263.53 1,962,571.42 0.4

Berdasarkan perhitungan ICR untuk DAS Citarum diperoleh nilai 0.4 bentuk

memanjang. Dari 13 sub DAS tidak ada satupun yang indeksnya 1 (bulat), 10

sub DAS bentuk DAS memanjang dengan indeks di bawah 0.5, 1 sub DAS (sub

DAS Cibeet) dengan indeks 0.7 bentuk membulat.

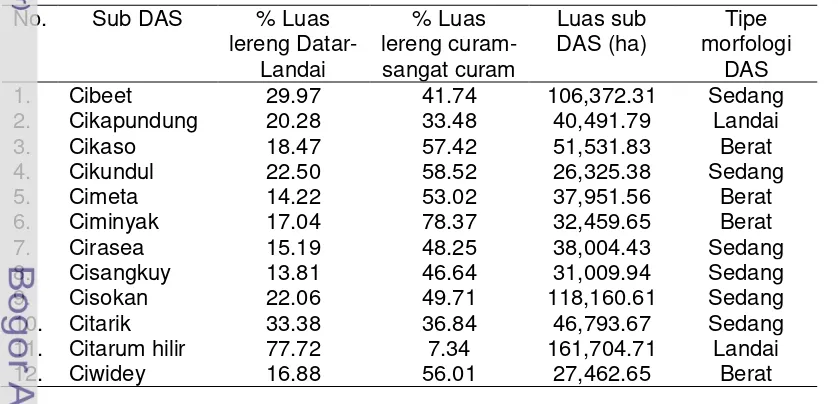

b. Kelerengan Wilayah DAS

Kelerengan lapangan sub DAS dalam DAS Citarum, dan kabupaten/kota

dianalisa dan hasilnya sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Indikasi lebih lanjut terhadap kelerengan lahan DAS Citarum adalah

mengelompokkan seluruh sub DAS dalam DAS Citarum dengan melihat

kelerengan datar-landai (0-15%) dan kelerangan curam-sangat curam (>25%),

3. Sub DAS yang luas lahannya 35-50 % berlereng <25% dikategorikan dalam

tipe morfologi lereng landai.

Identifikasi menghasilkan pengelompokkan sub DAS dalam DAS Citarum

sebagai berikut:

1. Sub DAS Cikaso, Cimeta, Ciminyak dan Ciwidey: tipe morfologi lereng berat.

2. Sub DAS Cibeet, Cicalengka, Cikundul, Cirasea, Cisangkuy, Cisokan, Citarik,

dan Citarum Hulu: tipe morfologi lereng sedang.

3. Sub DAS Cikapundung dan Citarum Hilir: tipe morfologi lereng landai.

Secara keseluruhan DAS Citarum bertipe morfologi lereng sedang, seluas

33,28% dari luas lahannya kelerengannya <25% dan 39.49% dari luas lahannya

berlereng di atas 25%.

Tabel 3. Summary Karakteristik Kelerengan DAS Citarum

No. Sub DAS % Luas

Tabel 4. Panjang Sungai dan Kepadatan Aliran tiap Wilayah DAS/sub DAS

2.5. Fungsi Hutan dalam Daur Hidrologi

Hutan memegang peranan penting dalam meredusir volume aliran air dan

besarnya debit sungai pada saat banjir. Menurut Arif (2001) Ada tiga pengaruh

hutan yang penting, yakni sebagai berikut:

1. Hutan menahan tanah ditempatnya.

Akar-akar dan perdu berfungsi sebagai pengikat tanah pada tanah-tanah yang

miring dan mencegah longsor sesudah terjadi hujan lebat atau kebakaran

besar.

2. Tanah hutan menyimpan air tanah lebih banyak.

Evapotranspirasi hutan cukup besar, terutama pada tipe-tipe tumbuhan

penutup tanah sehingga lapisan tanah (soil mantle) dibawah tegakannya

hutan acapkali mengandung air lebih sedikit. Bila terjadi hujan lebat, maka

bagian terbesar dari aliran permukaan akan ditahan dalam bentuk air tanah

sehingga volume aliran langsung mengalir di bawah tegakan hutan akan

berkurang. Akibatnya, tinggi air banjir di hilir sungai akan jauh berkurang.

3. Hutan menyebabkan tingginya laju infiltrasi.

Perakaran pepohonan dan vegetasi hutan akan ikut menjaga porositas tanah

Keberadaan hutan di suatu Daerah Aliran Sungai mempunyai fungsi dan

peranan yang sangat penting, baik secara ekologis maupun ekonomis. Secara

ekologis, pengaruh keberadaan hutan yang dikelola dengan baik terhadap siklus

hidrologi dan erosi/degradasi tanah, antara lain sebagai berikut:

1. Hutan barangkali tidak berpengaruh terhadap total presipitasi, tetapi jumlah

air hujan yang mencapai permukaan tanah sangat dikurangi oleh proses

intersepsi vegetasi hutan. Daya erosi hujan pada umumnya tidak terlalu

banyak diturunkan oleh vegetasi pepohonan, bahkan dalam beberapa hal

tertentu mengalami penurunan.

2. Hutan umumnya tidak mampu mempengaruhi kapasitas cadangan air bumi

dan tampaknya tidak banyak perpengaruh terhadap perkolasi air dalam dan

aliran air bumi. Faktor-faktor yang sangat penting bagi aliran sungai

semata-mata ditentukan oleh faktor fisik tanah, batuan induk, dan geologi.

3. Hutan berpengaruh terhadap eksesibilitas cadangan air bumi karena hutan

mampu menyebabkan tanah mempunyai kondisi hidrologi yang lebih baik

sehingga memungkinkan infiltrasi lebih banyak dan juga perkolasi air dalam

tanah. Oleh karena itu, daerah hutan biasanya menyediakan aliran sungai

yang berkesinambungan dari sumber air bumi, terutama selama musim

kemarau.

4. Kondisi hidrologi yang baik pada tanah-tanah hutan yang ditandai oleh

kapasitas infiltrasi yang besar dan kapasitas simpanan depresi yang cukup

besar mampu menghambat terjadinya banjir di daerah yang tidak berhutan.

Akan tetapi, aliran permukaan di daerah yang tidak berhutan dapat

menimbulkan aliran air yang cukup besar pada musim hujan.

5. Meskipun hutan mampu menyebabkan tanah mempunyai karateristik

hidrologi yang baik, namun hutan tidak mampu mengubah sifat hidrologi yang

buruk, seperti solum yang dangkal/tipis. Disamping itu, hutan dapat

kehilangan sifat hidrologis yang baik apabila periode hujannya panjang dan

lebat, serta kondisi tanahnya tidak stabil. Tetapi, pada tanah-tanah yang

berkarakteristik hidrologi kurang bagus ternyata hutan dapat memperbaiki

situasu lebih besar dibandingkan dengan tanah-tanah yang kondisinya telah

baik.

6. Umumnya hutan mempunyai evapotranspirasi lebih tinggi dibandingkan

dengan bentuk vegetasi lainnya. Oleh karena itu, total aliran sungai dari

memiliki curah hujan rendah, dimana debit air sungai minim, dapat turun lagi

karena tingginya evapotranspirasi, sehingga berdampak buruk.

7. Dampak yang baik dari hutan terhadap kondisi hidrologi disebabkan oleh

hubungan yang baik antara hutan dan faktor-faktor tanah. Hal ini terlihat pada

pengaruh yang baik terhadap erosi karena vegetasi hutan menyediakan

serasah lantai hutan yang mampu mengurangi erosi.

2.6. Kebutuhan Air

Menurut Kodoatie dan Roestam S. (2008) kebutuhan air yang dimaksud

adalah kebutuhan air yang digunakan untuk menunjang segala kegiatan

manusia, meliputi air bersih domestik dan non domestik, air irigasi baik pertanian

maupun perikanan, dan air untuk penggelontoran kota. Air bersih digunakan

untuk memenuhi kebutuhan:

a. Kebutuhan air tujuan sosial: keperluan rumah tangga.

b. Kebutuhan air non sosial: pariwisata, tempat ibadah, serta tempat-tempat

komersil atau tempat umum lainnya.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air memberikan

gambaran bahwa penyediaan air untuk kebutuhan masyarakat sangat penting

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menunjang peningkatan

pembangunan suatu daerah. Kekurangan air dapat mengakibatkan suatu daerah

tidak dapat berkembang karena pembangunan tidak dapat ditingkatkan bila tidak

tersedianya air pada daerah tersebut. Penyediaan air sangat terkait erat dengan

berapa sebenarnya potensi/ketersediaan sumberdaya air yang tersedia pada

suatu daerah.

Ketersediaan air dapat dibedakan antara ketersediaan air di waduk dan

ketersediaan air di sungai. Ketersediaan air di sungai atau yang lebih umum

disebut debit andalan (dependable flow, expected discharge,reliable discharge)

adalah ketersediaan air sungai yang melampaui atau sama dengan suatu nilai

yang keberadaannya dikaitkan dengan prosentasi waktu atau kemungkinan

terjadinya. Debit andalan merupakan salah satu data yang diperlukan pada studi

awal untuk menetapkan perlu tidaknya bendungan dibangun pada suatu sungai

untuk menunjang kebutuhan air baku bagi kesejahteraan masyarakat. Bila dari

kebutuhan, maka perlu adanya tampungan tambahan misalnya dengan

membangun bendungan atau embung.

2.7. Irigasi

Irigasi adalah pemberian air ke dalam tanah untuk menunjang curah hujan

yang tidak cukup agar tersedia lengas bagi pertumbuhan tanaman (Linsley R.K.,

dan Joseph B. Franzini, 1995). Maryono (2005) mengemukakan bahwa dalam

perencanaan bangunan irigasi teknis, sungai yang ada dapat dipakai sebagai

saluran irigasi teknis, jika dari segi teknis memungkinkan.Kehilangan air di

saluran dengan menggunakan sungai kecil lebih kecil daripada menggunakan

saluran tanah buatan, karena pada umumnya porositas sungai relatif rendah

mengingat adanya kandungan lumpur dan sedimen gradasi kecil yang relatif

tinggi.

Kaitannya dengan ekologi, perlu dipertimbangkan besarnya debit suplai air

sungai. Sejauh mungkin tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan

flora dan fauna sungai yang bersangkutan. Jika pada pengambilan air dengan

menggunakan bendung harus diperhitungkan jumlah debit air minimum yang

harus tersedia di sungai bagian hilir bendung agar kehidupan ekologi sungai

masih dapat berlangsung, demikian pula pada penggunaan sungai untuk saluran

irigasi harus dipertimbangkan besarnya debit tambahan maksimum yang masih

dapat ditolerir, baik bagi hidraulik maupun ekologi sungai tersebut.

Salah satu fungsi DAS yang dapat terganggu adalah kemampuannya dalam

memberikan kontribusi terhadap air irigasi. Kebutuhan air untuk irigasi biasanya

bersifat musiman, dengan jumlah maksimum selama musim panas (kemarau)

yang kering dengan kebutuhan yang kecil sekali atau sama sekali tidak ada

selama musim dingin (musim hujan). Karena tampungan irigasi merupakan

jaminan terhadap kekeringan, maka diharapkan untuk memelihara jumlah

tampungan sebesar mungkin sesuai dengan kebutuhan yang berjalan (Linsley

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang tersedia pada Perum Jasa

Tirta II Jatiluhur dan BPDAS Citarum-Ciliwung untuk data seri dari tahun 2002 s/d

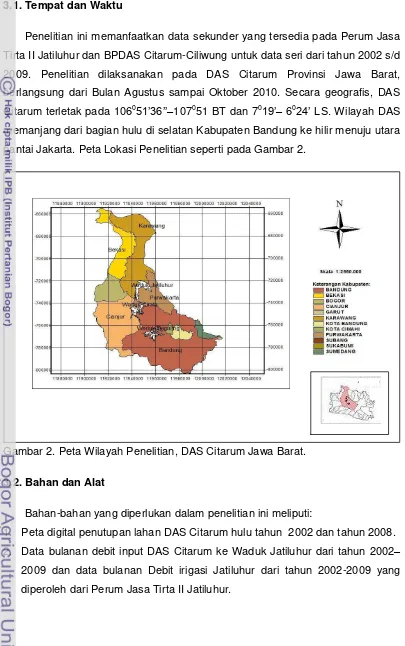

2009. Penelitian dilaksanakan pada DAS Citarum Provinsi Jawa Barat,

berlangsung dari Bulan Agustus sampai Oktober 2010. Secara geografis, DAS

Citarum terletak pada 106051’36’’–107051 BT dan 7019’– 6024’ LS. Wilayah DAS memanjang dari bagian hulu di selatan Kabupaten Bandung ke hilir menuju utara

pantai Jakarta. Peta Lokasi Penelitian seperti pada Gambar 2.

Gambar 2. Peta Wilayah Penelitian, DAS Citarum Jawa Barat.

3.2. Bahan dan Alat

Bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi:

1. Peta digital penutupan lahan DAS Citarum hulu tahun 2002 dan tahun 2008.

2. Data bulanan debit input DAS Citarum ke Waduk Jatiluhur dari tahun 2002– 2009 dan data bulanan Debit irigasi Jatiluhur dari tahun 2002-2009 yang

Alat yang digunakan meliputi perangkat computer jenis PC dengan software

Arcview 3.3 untuk digitasi dan pengolahan peta, serta Microsoft Excel 2007 untuk

pengolahan data statistik.

3.3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode survei dengan

pendekatan pemanfaatan data sekunder untuk mengetahui nilai keberadaaan

dari setiap variabel yang diteliti yakni analisis peta penggunaan lahan tahun

2002 dan 2008, serta deskripsi data debit air dan areal tanam.

3.4. Pelaksanaan penelitian

Penelitian dilakukan dalam 3 dua tahap:

1. Tahap pra survei.

2. Tahap Survei.

3. Tahap analisis data.

3.4.1. Tahap Pra Survei

Tahapan ini ditujukan untuk pengumpulan informasi mengenai penggunaan

lahan pada DAS Citarum Hulu pada tahun 2002 dan 2008. Data yang diperlukan

merupakan data sekunder diperoleh dari BPDAS Citarum-Ciliwung.

3.4.2. Tahap Survei

Survei dilakukan untuk melihat keadaan sumberdaya air yang ada pada DAS

Citarum. Berkaitan dengan maksud ini maka penelitian dipusatkan pada salah

satu sumberdaya air yang ada pada DAS Citarum yakni Waduk Jatiluhur. Data

yang akan dikumpulkan merupakan data bulanan, meliputi:

a. Rerata debit bulanan hasil air DAS Citarum ke Waduk Jatiluhur, dari tahun

2002 sampai 2009 diperoleh dari Perum Jasa Tirta II Jatiluhur (berdasarkan

neraca air pada inlet waduk Jatiluhur).

b. Curah hujan Tahunan DAS Citarum untuk tahun 2002 sampai tahun 2009

dari 8 stasiun hujan pada DAS Citarum, yakni stasiun Cicalengka, Paseh,

Montaya, Cisondari, Dago, Darangdan, Purwakarta, dan Wanayasa.

c. Luas Areal Persawahan yang diairi oleh Jaringan Irigasi jatiluhur, dari tahun

d. kebutuhan air irigasi 15 harian dari aral persawahan yang berada pada

wilayah otorita Perum Jasa Tirta II Jatiluhur.

e. Suplai air irigasi yang berasal dari sumber setempat (sungai-sungai lokal)

yang diperoleh dari Bendung-bendung pada wilayah Tarum Timur, dan

Tarum Barat.

f. Suplai irigasi yang berasal dari waduk Jatiluhur.

3.4.3. Analisis data

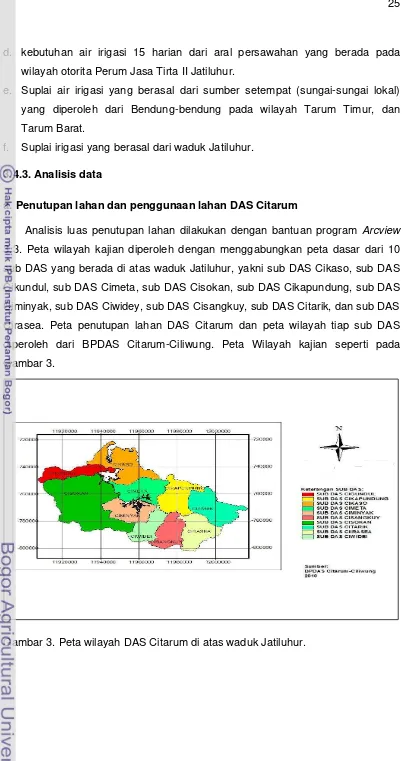

a. Penutupan lahan dan penggunaan lahan DAS Citarum

Analisis luas penutupan lahan dilakukan dengan bantuan program Arcview

3.3. Peta wilayah kajian diperoleh dengan menggabungkan peta dasar dari 10

sub DAS yang berada di atas waduk Jatiluhur, yakni sub DAS Cikaso, sub DAS

Cikundul, sub DAS Cimeta, sub DAS Cisokan, sub DAS Cikapundung, sub DAS

Ciminyak, sub DAS Ciwidey, sub DAS Cisangkuy, sub DAS Citarik, dan sub DAS

Cirasea. Peta penutupan lahan DAS Citarum dan peta wilayah tiap sub DAS

diperoleh dari BPDAS Citarum-Ciliwung. Peta Wilayah kajian seperti pada

Gambar 3.

Setelah pemotongan peta penutupan lahan untuk wilayah penelitian, dengan

bantuan program Arcview 3.3 dilakukan operasi tumpang tindih antara peta tahun

2002 dan tahun 2008 untuk melihat perubahan yang terjadi. Pengaruh waktu

pengambilan citra akan menpengaruhi keberadaan dari penutupan lahan yang

ada, sehingga hasil indentifikasi tersebut dikelompokkan menjadi 4 kawasan

penggunaan lahan berkaitan dengan penutupan vegetasi dan kemungkinan

alihfungsi lahan karena pengaruh kekurangan air, keempat kawasan tersebut

yaitu:

1. Kawasan bervetasi permanen, meliputi: hutan lahan kering primer, hutan

lahan kering sekunder, hutan tanaman, dan perkebunan.

2. Kawasan Pertanian, meliputi: pertanian lahan kering, pertanian lahan kering

campuran, dan sawah.

3. Kawasan terbangun, berupa perumahan.

4. Kawasan terbuka, meliputi: semak/belukar, tanah terbuka, dan lain-lain.

b. Pengaruh Perubahan penggunaan Lahan terhadap Hasil Air DAS

Curah hujan merupakan pemasok utama air pada DAS yang akan mengikuti

siklus hidrologi pada sistem DAS dan secara cepat atau lambat akan keluar pada

bagian hilir sebagai hasil air yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan.

Sebelum melihat pengaruh perubahan penggunaan lahan terhadap hasil air,

terlebih dahulu dilakukan analisis untuk mengetahui hubungan antara curah

hujan dan hasil air. Analisis Curah Hujan wilayah DAS dilakukan dengan Metode

Poligon Thiessen. Data curah hujan yang digunakan adalah curah hujan dari

tahun 2002 sampai tahun 2009 dari 8 stasiun yang berada pada DAS Citarum

yakni stasiun stasiun Wanayasa, stasiun Darangdan, stasiun Purwakarta, stasiun

Dago, stasiun Cisondari, stasiun Montaya, stasiun Paseh, dan stasiun

Cicalengka. Hasil air DAS diperoleh dari data tercatat pada inlet waduk Jatiluhur.

Data yang diperoleh adalah data rerata bulanan debit air masuk ke Waduk

Jatiluhur dalam satuan m3/detik. Berdasarkan data tersebut, maka diperoleh nilai

hasil air bulanan (m3/bulan) dan hasil air tahunan (m3/tahun).

Persamaan yang digunakan untuk memperoleh hasil air bulanan dan

Vbln = ^Qbln x nh x 86400

menggunakan pendekatan analisis korelasi dan uji t-student. Parameter yang

dievaluasi adalah total air tahunan dan koefisen variansi. Setelah diketahui

hubungan antara curah hujan dan hasil air dilakukan tabulasi sederhana untuk

memperoleh nilai perubahan hasil air. Langkah-langkah yang dilakukan untuk

menentukan perubahan hasil air adalah:

1. Hasil curah hujan dikurangi hasil air tahunan untuk memperoleh nilai selisih

H-A. data pertama nilai H-A yakni untuk tahun 2002 ditetapkan sebagai nilai

normal, diharapkan bahwa pada kondisi penggunaan lahan yang tetap atau

tidak berbuah, nilai C-A akan selalu tetap dan jika terjadi penyimpangan maka

nilai ini disebabkan oleh perubahan penggunaan lahan.

2. Trend perubahan hasil air dilakukan menggunakan asumsi bahwa terjadi

perubahan secara linier.

Berdasarkan analisis trend untuk hasil air kemudian dilakukan analisis

regresi linier berganda untuk melihat pengaruh perubahan penggunaan lahan

DAS terhadap hasil air.

c. Pengaruh perubahan hasil air terhadap suplai air irigasi

Irigasi Jatiluhur dimaksudkan untuk mengairi areal persawahan seluas ±

242.000 ha di bagian Utara Jawa Barat. Berkaitan dengan luasan tersebut, telah

dilakukan perencanaan kebutuhan air irigasi. Pemenuhan air untuk kebutuhan

irigasi berasal dari 2 sumber yaitu air dari DAS Citarum dan air dari sumber

Lokal, sehingga untuk memperoleh nilai kebutuhan irigasi yang harus dipenuhi

dari waduk Jatiluhur, kebutuhan irigasi dikurangi dahulu dengan pemenuhan dari

sumber setempat.

Air yang keluar dari waduk Jatiluhur secara umum dimanfaatkan untuk 3

kebutuhan, yakni kebutuhan Irigasi, Industri, dan domestik. Secara umum dari 3

kebutuhan tersebut 90% air dari waduk Jatiluhur digunakan untuk memenuhi

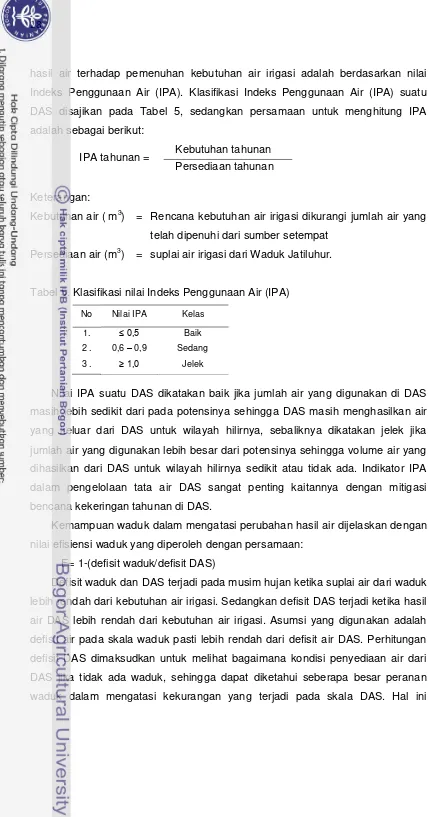

hasil air terhadap pemenuhan kebutuhan air irigasi adalah berdasarkan nilai

Indeks Penggunaan Air (IPA). Klasifikasi Indeks Penggunaan Air (IPA) suatu

DAS disajikan pada Tabel 5, sedangkan persamaan untuk menghitung IPA

adalah sebagai berikut:

IPA tahunan = Kebutuhan tahunan Persediaan tahunan

Keterangan:

Kebutuhan air ( m3) = Rencana kebutuhan air irigasi dikurangi jumlah air yang

telah dipenuhi dari sumber setempat

Persediaan air (m3) = suplai air irigasi dari Waduk Jatiluhur.

Tabel 5. Klasifikasi nilai Indeks Penggunaan Air (IPA)

No Nilai IPA Kelas

1. ≤ 0,5 Baik

2 . 0,6 – 0,9 Sedang

3 . ≥ 1,0 Jelek

Nilai IPA suatu DAS dikatakan baik jika jumlah air yang digunakan di DAS

masih lebih sedikit dari pada potensinya sehingga DAS masih menghasilkan air

yang keluar dari DAS untuk wilayah hilirnya, sebaliknya dikatakan jelek jika

jumlah air yang digunakan lebih besar dari potensinya sehingga volume air yang

dihasilkan dari DAS untuk wilayah hilirnya sedikit atau tidak ada. Indikator IPA

dalam pengelolaan tata air DAS sangat penting kaitannya dengan mitigasi

bencana kekeringan tahunan di DAS.

Kemampuan waduk dalam mengatasi perubahan hasil air dijelaskan dengan

nilai efisiensi waduk yang diperoleh dengan persamaan:

E= 1-(defisit waduk/defisit DAS)

Defisit waduk dan DAS terjadi pada musim hujan ketika suplai air dari waduk

lebih rendah dari kebutuhan air irigasi. Sedangkan defisit DAS terjadi ketika hasil

air DAS lebih rendah dari kebutuhan air irigasi. Asumsi yang digunakan adalah

defisit air pada skala waduk pasti lebih rendah dari defisit air DAS. Perhitungan

defisit DAS dimaksudkan untuk melihat bagaimana kondisi penyediaan air dari

DAS jika tidak ada waduk, sehingga dapat diketahui seberapa besar peranan

berkaitan dengan fluktuasi saat musim hujan dan musim kemarau yang cukup

tinggi.

d. Perubahan luas Areal persawahan

Informasi mengenai perubahan luas aral persawahan diperoleh dari Perum

jasa Tirta II Jatiluhur, berdasarkan luas areal pada Tarum barat, Tarum timur,

dan Tarum utara. Perubahan luas areal yang terjadi kemudian dibandingkan

antar Tarum, dengan asumsi bahwa jika terjadi kekurangan air pada waduk

Jatiluhur maka penurunan luas areal persawahan akan terjadi secara serempak

pada semua tarum, jika perubahan hanya terjadi pada satu tarum maka diduga