BSTRK

EFISIENSI DESIN SUMUR RESPN BERDSRKN HSIL UJI PERMEBILITS LPNGN DIKELURHN BERINGIN JY KECMTN KEMILING DENGN PERMUKN TNH YNG

BERBED

Oleh

M QLI

erbedaan elevasi dapat menyebabkan terjadinya gradien hidrolik yang cukup tinggi dan menyebabkan terjadinya rembesan. Bila air rembesan mengalir dari lapisan dengan butiran yang lebih halus menuju lapisan yang kasar, kemungkinan terangkutnya bahan butiran yang lebih halus lolos melewati bahan yang lebih kasar tersebut dapat terjadi. Sifat tanah yang memungkinkan air melewatinya pada berbagai laju alir disebut permeabilitas tanah. ada penelitian ini menghitung nilai koefisien permeabilitas, dan kemudian menentukan jumlah sumur resapan yang efisien

Sampel tanah yang diuji pada penelitian ini yaitu tanah lempung yang berasal dari erumahan Kedaung, Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung. enelitian ini dilakukan untuk menentukan jumlah efisien sumur resapan yang akan dibuat dengan nilai hasil uji permeabilitas lapangan dengan alat yang telah dimodifikasi. Berdasarkan pemeriksaan sifat fisik tanah asli, mengklasifikasikan sampel tanah pada kelompok tanah berlempung, sedangkan USCS mengklasifikasikan sampel tanah sebagai tanah lempung dan termasuk ke dalam kelompok CL.

BSTRCT

EFFICIENCY BY DESIGN BSORBSION WELLS FIELD TEST RESULTS PERMEBILITY IN VILLGE BERINGIN JY KEMILING DISTRICT WITH

DIFFERENT SURFCE SOIL By

AQLI

he difference in elevation can cause the hydraulic gradient is quite high and cause seepage. When the flow of seepage water layer with a finer grain to the layer of coarse, granular material terangkutnya possibility that more subtle pass through the coarser material can occur. he nature of the soil that allows water to pass through at different flow rates is called the permeability of the soil. In this study to calculate the coefficient of permeability, and then determine the number of recharge wells efficient.

Soil samples were tested in this study are derived from clay Kedaung Housing, Village Banyan Jaya, District Kemiling, Bandar Lampung. his study was conducted to determine the efficient amount of recharge wells that will be created with the value of the field permeability test results with tools that have been modified. Based on the examination of the physical properties of the original soil, classify soil samples in group argillaceous soil, while USCS classified as clay soil samples and included in the CL group.

he results of the analysis and calculations were performed, the field permeability coefficient obtained x 1.06863 - 1.83723 x cm / sec. Research conducted in the laboratory for comparison, obtained 2.2507 x 10-7 - 3.6638 x 10-7. his indicates that the value of the coefficient of permeability between field and laboratory tidah too much difference. Permeability coefficient values were used to calculate the amount of recharge wells that efsien. In making effective absorption wells are numbered 2 pieces with a diameter of 1.5 meters and a depth of 3 meters

FISINSI DSAIN SUMUR RSAPAN BRDASARKAN

HASIL UJI PRMABILITAS LAPANGAN DIKLURAHAN

BRINGIN JAYA KCAMATAN KMILING DNGAN

PRMUKAAN TANAH YANG BRBDA

leh

M. AQLI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

Sarjana Teknik

Pada

Jurusan Teknik Sipil

Fakultas Teknik Universitas Lampung

FAKULTAS TKNIK

UNIVRSITAS LAMPUNG

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 4 Oktober 1990. Merupakan anak pertrama dari empat bersaudara dari keluarga Bapak Ahmad Latif dan Ibu Femmi Aryani S.Pd.

Penulis memulai jenjang pendidikan dari Taman Kanak-Kanak Al Hidayah pada tahun 1995, SD Negeri I Kebun Jeruk tahun 1996, SLTP N 1 B.Lampung pada tahun 2002, dan SMA N 10 B.Lampung pada tahun 2005.

upersembahkan Skripsi ini untuk :

Ayah dan Ibuku Tercinta

AHMad latif

femmi aryani

Adik Adik ku Tersayang

MUHAMMAD IQBAL RISI ABAR

RAHMADI ROMADHON

idup itu pilihan!

KESALAAN JADIKAN PENGALAMAN

DAN YANG BENAR JADIKAN JALAN

MENUJU KESUKSESAN!

It’s not about what you do in life,

Experience make mistakes and make the corret

ANWACANA

lhamdullilah segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat llah SWT, yang

telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Hya sehingga penulis dapat

menyelesaikan Skripsi dengan judul “fisiensi Desain Sumur Resapan

Berdasarkan Hasil Uji Permeabilitas Lapangan Dikelurahan Beringin Jaya

Kecamatan Kemiling Dengan Permukaan Tanah yang Berbeda” ini sebagai salah

satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik di Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini pula secara tulus penulis ingin menyampaikan ucapan terima

kasih yang sedalam-dalamnya kepada mereka yang penuh kesabaran dan dedikasi

membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini :

1. Bapak Ir. Idharmahadi dha, M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil

Fakultas Teknik Universitas Lampung dan Dosen Pembimbing atas

arahannya dalam penyusunan skripsi ini yang membuat skripsi ini menjadi

lebih baik;

2. Bapak Ir. Setyanto, M.T., selaku Dosen Pembimbing atas waktu dan

kesabarannya selama proses bimbingan, sehingga skripsi ini dapat dibuat

dan diselesaikan juga membuat penulis belajar tentang arti disiplin dan

3. Ibu Dr. Ir. Lusmelia friani, D.E. selaku Dosen Penguji atas kritik

membangun, serta argumentasinya yang mendorong penulis untuk terus

belajar dan penulis yakin beliau melakukannya untuk membuat penulis

menjadi seseorang yang lebih baik;

4. Bapak Sasana Putra, S.T., M.T., selaku Dosen Pembimbing kademik

yang telah memberikan kasih sayang, serta pendidikan bagaimana menjadi

seorang mahasiswa yang lugas, tegas, dan bertanggung jawab;

5. Bapak Prof. Dr. Suharno, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas

Lampung;

6. Seluruh dosen dan karyawan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik

Universitas Lampung, dan dosen-dosen konsentrasi Geoteknik pada

khususnya, untuk segala dedikasinya yang telah membantu penulis dalam

proses pendidikan. Penulis bahkan sadar ucapan terima kasih tidak akan

cukup untuk menggambarkan dedikasi dan pengabdian beliau-beliau

terhadap perkembangan pendidikan penulis;

khir kata, Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan

tetapi dengan sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat

bagi kita semua. min.

Bandar Lampung, gustus 2014

Penulis,

UCAPAN TERIMA KAIH

Pada kesempatan ini pula secara tulus penulis ingin menyampaikan ucapan terima

kasih yang sedalam-dalamnya kepada keluarga, sahabat sahabat, dan adik adik

yang penuh kesabaran dan dedikasi membantu penulis dalam proses penyelesaian

skripsi ini :

1. Keluarga yang sangat menyayangi saya serta telah membantu memberikan

materi, motivasi, do’a dan dukungan yang penuh sehingga saya dapat

menyelesaikan kuliah dan skripsi ini dengan lancar. Terima kasih kepada

Ibu Femmi ryani yang telah memberikan segalanya dan apapun yang

saya butuh kan (semua jasa mu takkan bisa kulupakan) semoga saya bisa

memberikan yang terbaik untuk ibu. Terima kasih kepada ayah saya yang

telah bekerja keras,selalu berdoa dan membantu saya menyelesaikan

kuliah di teknik sipil unila ini.

2. Sahabat-sahabat yang menemani dalam proses penyelesaikan Skripsi ini:

teman teman 2008 yang masih berjuang di kampus tercinta ,Hafidz Randi

JH(orang terkonyol yang banyak membantu,semoga sukses bo inget orang

bangun pagi), Dedi Ucok Setiawan (orang yang gampang di tipu ), ndrian Hico Hasan (gak da orang ini gak da yang bikin rusuh

dikampus,tapi makasih nay dah banyak bantu gw), bdul ziz al Hakim

(Teman sekamar KKH yang hobby cew** tuttt berentilah jis,semoga cepet

nyusul jis), bdurrohmansyah (yang banyak membantu saat pengambilan

sample), Fuadil umam Fauzi (koko yang sedang bergulat dengan seminar

KP nya), M Juana Fitra (teman seperjuangan yang banyak memnberi

informasi) Pratama Jagar dan kbar Prima (sukses buat KP nya semoga

lancar), Imsaskia dan Lina Puspa (yang selalu memberi semangat) . serta

teman teman 2008 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang tidak

pernah bosan-bosan untuk memotivasi penulis agar terus berusaha (we can

if together friends!!), last but not least.

3. Terima Kasih pula kepada abang abang dan sahabat sahabat saya Rahmat

Setiawan, Wahyu Kurniawan, Rifki ria P, Briana marthandi, hmad

Jadang Rianto (kalian abang dan sahabat terbaik yang selalu memacu,

mengingatkan, memotivasi dan memberikan solusi yang tetrbaik)

4. Seseorang di pulau pisang yang selalu setia selalu mensupport

memperhatikan mengingatkan dan berdo’a yang terbaik uintuk saya.

Terimakasih sudah menunggu untuk waktu yang cukup lama ini Dwi

Hirmala Sari S.Pd..

5. Kurcaci kurcaci di Kantin Macan: Sapto, Jhon, Riko, Muber, Meyfra,

Jimmy, nton, noval, Willi, sebagai adik yang selalu menghibur, selalu

coy,berentilah ngeremehin kuliah kelak lorang bakal nyesel kalo gak

berubah dari sekarang !!!)

6. Teman-teman kostan yang penuh karakter berbeda beda (Edi, Kak

Risky, Jaya, Heru) Terima kasih untuk semua perhatiannya;

7. Mas Pardin, Mas Budi dan Mas ndi untuk segala kebaikan dan

waktu-waktu yang dengan ikhlas beliau berikan untuk membantu penulis dalam

memudahkan urusan-urusan yang sebelumnya terasa rumit;

8. Teman-teman mahasiswa/i angkatan 2008 Jurusan Teknik Sipil Fakultas

Teknik Universitas Lampung. Kehadiran kalian membuat semua ini jadi

menyenangkan;

9. Seluruh civitas mahasiswa teknik sipil yang tergabung dalam HIMTEKS

(2013,2012,2011,2010,2009)

Sebagai kata terakhir, penulis hanya ingin sedikit berbagi motto hidup sebagai

mahasiswa : “HIDUP ITU PILIHAN, KEALAHAN JADIKAN

PENGALAMAN DAN YANGH BENAR JADIKAN JALAN MENUJU

KEUKEAN” tas nama cinta dan persaudaraan, hanya senyuman dan

harapan yang penulis bisa haturkan sebagai ucapan terima kasih. Semoga segala

kebaikan menyertai langkah kaki kalian. min.

Bandar Lampung, gustus 2014

Penulis,

AFTAR ISI

alaman DAFTAR ISI ... DAFTAR TABEL ... DAFTAR GAMBAR ...

I. PENDAULUAN ... 1

A. Latar Belakang... 1

B. Batasan Masalah ... 2

C. Tujuan Penelitian ... 3

II. TINJAUAN PUSTAKA ... 4

A. Tanah ... 4

1. Definisi Tanah ... 4

2. Klasifikasi Tanah ... 6

a. Sistem Klasifikasi Tanah nified ... 7

3. Tanah Lempung... 11

B. ukum Darcy ... 19

C. Permeabilitas ... 20

1. Koefisien Permeabilitas ... 21

2. Uji Permeabilitas Lapangan ... 22

3. Uji Permeabilitas Laboratorium ... 24

D. Pengujian Kadar Air (Water Content)... 27

E. Pengujian Berat Jenis (Spesific Gravity)... 28

F. Pengujian Batas-Batas Atterberg ... 29

1. Pengujian Batas Cair (Liquid Limit) ... 29

G. Pengujian Analisis Saringan (Sieve Analysis)... 30

. Sumur Resapan ... 30

I. Desain Sumur Resapan... 31

J. Tinjauan Penelitian Terdahulu ... 37

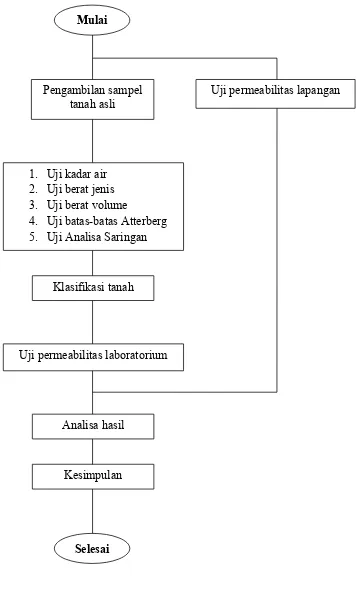

III. METODE PENELITIAN ... 39

A. Lokasi... 39

B. Bahan Penelitian... 39

C. Metode Pengambilan sampel... 45

D. Pelaksanaan Pengujian………...………. 46

1. Pengujian di Lapangan……….. 46

2. Pengujian di Laboraturium……… 42

E. Pengujian Permeabilitas di Lapangan... 48

F. Pengujian Kadar Air (Water Content)... 48

G. Pengujian Berat Jenis (Spesific Gravity)... 49

. Pengujian Batas-Batas Atterberg ... 51

1. Pengujian Batas Cair (Liquid Limit) ... 51

2. Pengujian Batas Plastis (Plastis Limit) ... 53

I. Pengujian Analisis Saringan... 54

J. Pengujian Permeabilitas di Laboratorium... 55

K. Pengolahan dan Analisis Data ... 57

1. Pengolahan Data... 57

D. Perbandingan Nilai Permeabilitas Lapangan dengan Nilai

Permeabilitas Laboratorium... 76

E. Perencanaan Sumur Resapan... 78

F. Kedalaman Muka Air Tanah………....……… 78

1. Perhitungan Debit……… 79

2. Penambahan Muka Air Tanah………. 81

3. Desain Rencana Sumur Resapan………. 84

V. PENUTUP ... 89

A. Kesimpulan ... 89

B. Saran ... 91 DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

-..Lampiran A Surat – Surat Akademik -..Lampiran B asil Uji Tanah Asli

-..Lampiran C asil Uji Permeabilitas di Lapangan -..Lampiran D asil Uji Permeabilitas di Laboratorium -..Lampiran E Foto Pengambilan Sampel Tanah Asli -..Lampiran F Foto Pelaksanaan Uji Tanah Asli

AFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Sistem klasifikasi tanah nified... 8

2. Klasifikasi Tanah Berdasarkan Sistem nified... 9

3. Sifat Tanah Lempung ... 12

. Struktur Tanah Lempung... 13

5. Nilai-Nilai Khas Dari Aktifitas... 16

6. Batas-Batas Atterberg Untuk Mineral Lempung... 17

7. Nilai Gs Untuk Tiap Mineral Tanah Lempung Lunak ... 17

8. Nilai Angka Pori, Kadar Air, dan Berat Volume Kering pada Tanah Lempung ………..……… 18

9. Harga-Harga Koefisien Permeabilitas Tanah Pada Umumnya ... 22

10. Volume Sumur Resapan Pada Kondisi Tanah Permeabilitas Rendah.. 32

11. Koefisien Limpasan untuk Metode Rasional... 33

12. Nilai Faktor Geometrik Menurut Bentuk Sumur Resapan ……..……… 35

13. Jumlah Sumur Resapan Berdasarkan Nilai Permeabilitas dan Luas Tanah………..……….. 37

1. Perbandingan Nilai Uji Permeabilitas Lapangan dan Laboratorium Pada Tanah Lempung Yang Pernah Dilakukan... 38

5

16. Uji Berat Jenis (Gs)….………. 62

17. Uji Batas-Batas Atterberg... 63

18. Uji Analisa Saringan……….……….. 6

19. Hasil Pengujian Sampel Tanah Asli …...……….……….. 6

20. Hasil Pengujian Permeabilitas Lapangan ... 70

21. Hasil Pengujian Permeabilitas Laboratorium ... 7

22. Perbandingan Nilai Permeabilitas Lapangan dengan Laboratorium .... 77

23.HasilPerhitunganDebitHujan... 81

AFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

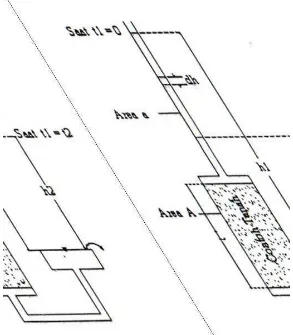

1. Dua metode pengujian koefisien permeabilitas di laboratorium…….. 25

. Pinsip Uji Permeabilitas Metode Falling Head………. 27

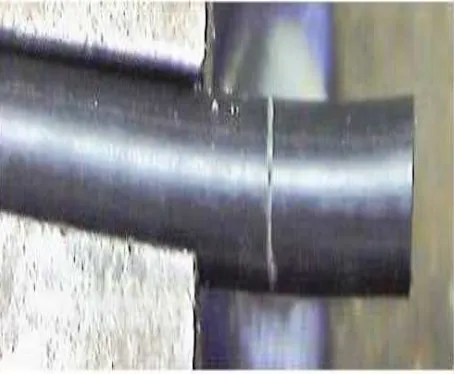

3. Pipa Besi Berukuran tinggi 45 cm dan diameter 9 cm………. 40

4. Penggaris besi……….... 40

5. Kaca……….. 41

6. Lem perekat(kaca)………. 41

7. Pewarna Besi………. 42

8. Memotong Pipa Besi dengan tinggi pipa 45cm……… 42

9. Memotong diameter pipa besi selebar 2,5 cm sampai ketinggian 30 cm 43 10.Memtong kaca seukuran dengan lubang persegi panjang yang telah di buat di bagian pipa besi………. 43

11.Merekatkan kaca dan pipa besi dengan lem perekat………. 44

1.Memberi warna pada alat permodelan……….. 44

13.Lokasi pengambilan sample……….. 45

14.Lokasi pengambilan tanah lempung………. 4

15.Pembuatan lubang sumur uji dan meletakkan alat uji……….. 47

7

17.Bagan Alir Penelitian……… 59

18. Batas cair ... 5

19. Lubang Sumur Uji ……….……… 9

20. Grafik Nilai Permeabilitas Uji Lapangan ... 71

21. Grafik Nilai Permeabilitas Uji Laboratorium ... 75

22. Luas Bangunan ... 80

23.umur Resapan……… 85

. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

embangunan suatu konstruksi sangat erat kaitannya dengan kondisi fisik dan mekanis dari tanah. Hal ini disebabkan karena tanah merupakan salah satu material yang memegang peranan penting dalam mendukung suatu konstruksi.

Tanah berperan utama pada setiap pekerjaan konstruksi, karena hampir semua bangunan berada di atas atau dibawah permukaan tanah. Sehingga perlu diketahui sifat-sifat tanah terutama bila dilakukan perubahan terhadapnya

2

engujian permeabilitas dilakukan untuk menentukan koefisien permeabilitas. Koefisien permeabilitas tanah lempung dapat dilakukan langsung di lapangan atau dengan cara mengambil contoh tanah lempung di lapangan dengan tabung contoh, salanjutnya dilakukan pengujian permeabilitas di laboratorium.

Dalam pelaksanaannya, sering didapatkan nilai koefisien permeabilitas yang berbeda dari pengujian di lapangan dan pengujian di laboratorium. Hal ini dikarenakan penggunaan metode yang berbeda dan tingkat kesulitan yang tidak sama.

Saat ini belum ada nilai konstanta perbandingan antara uji permeabilitas di lapangan dan di laboratorium untuk tanah lempung. Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya untuk menentukan standar komparasi dari pengujian permeabilitas skala lapangan terhadap pengujian permeabilitas skala laboratorium, agar koefisien yang didapatkan mendekati keadaan yang sebenarnya dan tidak terlalu jauh berbeda.

B. Batasan Masalah

Untuk memberikan hasil yang baik dan terarah dalam penelitian ini, maka permasalahan dibatasi pada :

1. enelitian hanya terbatas pada sifat fisik tanah tidak menganalisis unsur kimia tanah.

3

volume, dan engujian ermeabilitas menggunakan alat modifikasi metode Falling Head.

3. engujian yang di lalukan di lapangan dengan menggunakan alat modifikasi lapangan.

4. Karakteristik tanah yang dipergunakan adalah tanah lempung, yang berasal dari Kecamatan kemiling Kelurahan Beringin Jaya.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui nilai permeabilitas tanah lempung skala lapangan dan skala laboratorium.

2. Menganalisa perbandingan nilai permeabilitas tanah lempung antara uji permeabilitas skala lapangan dengan skala laboratorium.

3. Mendapatkan nilai konstanta perbandingan antara uji permeabilitas di lapangan dan di laboratorium untuk tanah lempung.

. TNJAUAN PUSTAKA

A. Tanah

1. Definisi Tanah

anah menurut teknik sipil dapat didefinisikan sebagai sisa atau produk yang

dibawa dari pelapukan batuan dalam proses geologi yang dapat digali tanpa

peledakan dan dapat ditembus dengan peralatan pengambilan contoh (ampling)

pada saat pemboran (Hendarsin, 2000).

anah membagi bahan-bahan yang menyusun kerak bumi secara garis besar

menjadi dua kategori : tanah (oil) dan batuan (rock), sedangkan batuan

merupakan agregat mineral yang satu sama lainnya diikat oleh gaya-gaya kohesif

yang permanen dan kuat (erzaghi, 1996).

anah adalah akumulasi partikel mineral yang tidak mempunyai atau lemah

ikatan antar partikelnya, terbentuk karena pelapukan dari batuan. Diantara

partikel-partikel tanah terdapat ruang kosong yang disebut pori-pori (void pace)

yang berisi air atau udara (Craig, 1991).

anah juga didefinisikan sebagai material yang terdiri dari agregat (butiran)

mineral-mineral padat tersementasi (terikat secara kimia) satu sama lain dan dari

cair dan gas yang mengisi ruang-ruang kosong diantara partikel padat tersebut

(Das, 1995).

anah adalah himpunan mineral, bahan organik dan endapan-endapan yang

relative lepas (looe) yang terletak di atas batu dasar (bedrock) (Hardiyatmo,

H.C., 1992).

Menurut Bowles, tanah adalah campuran partikel-partikel yang terdiri dari

salah satu atau seluruh jenis berikut :

1. Berangkal (boulder), merupakan potongan batu yang besar, biasanya lebih

besar dari 250 mm sampai 300 mm. Untuk kisaran antara 150 mm sampai

250 mm, fragmen batuan ini disebut kerakal (cobble).

2. Kerikil (gravel), partikel batuan yang berukuran 5 mm sampai 150 mm.

3. Pasir (and), partikel batuan yang berukuran 0,074 mm sampai 5 mm,

berkisar dari kasar (3-5 mm) sampai halus (kurang dari 1 mm).

4. Lanau (ilt), partikel batuan berukuran dari 0,002 mm sampai 0,074 mm.

Lanau dan lempung dalam jumlah besar ditemukan dalam deposit yang

disedimentasikan ke dalam danau atau di dekat garis pantai pada muara

sungai.

5. Lempung (clay), partikel mineral yang berukuran lebih kecil dari 0,002 mm.

Partikel-partikel ini merupakan sumber utama dari kohesi pada tanah yang

6

2. Klasifikasi Tanah

Sistem Klasifikasi anah adalah suatu sistem pengaturan beberapa jenis tanah

yang berbeda-beda tapi mempunyai sifat yang serupa ke dalam

kelompok-kelompok dan subkelompok-kelompok-subkelompok-kelompok berdasarkan pemakaiannya (Das,

1995).

Sistem klasifikasi tanah dimaksudkan untuk menentukan dan

mengidentifikasikan tanah dengan cara sistematis guna menentukan kesesuaian

terhadap pemakaian tertentu dan juga berguna untuk menyampaikan informasi

mengenai kondisi tanah dari suatu daerah ke daerah lain dalam bentuk suatu data

dasar. Klasifikasi tanah juga berfungsi untuk studi yang lebih terperinci mengenai

keadaan tanah tersebut serta kebutuhan akan pengujian untuk menentukan sifat

teknis seperti karakteristik pemadatan, kekuatan tanah, berat isi, dan sebagainya

(Bowles, 1991).

Sistem klasifikasi tanah digunakan untuk mengelompokkan tanah-tanah

sesuai dengan perilaku umum dari tanah pada kondisi fisis tertentu. anah-tanah

yang dikelompokkan dalam urutan berdasarkan suatu kondisi-kondisi fisis

tertentu bisa saja mempunyai urutan yang tidak sama jika berdasarkan pada

kondisi-kondisi fisis yang lainnya (Dunn, 1992).

Kebanyakan klasifikasi tanah menggunakan indek pengujian yang sangat

sederhana untuk memperoleh karakteristik tanahnya. Umumnya klasifikasi

didasarkan atas ukuran partikel yang diperoleh dari analisis saringan (percobaan

7

Sistem klasifikasi tanah yang umum digunakan dalam perencanaan jalan

adalah sebagai berikut :

Sistem nified (nified Soil Classification / SCS)

(USCS) diajukan pertama kali oleh Casagrande dan selanjutnya

dikembangkan oleh United State Bureau of Reclamation (USBR) dan United

State Army Corp of Engineer (USACE). Kemudian American Society for Teting

and Material (ASM) memakai USCS sebagai metode standar guna

mengklasifikasikan tanah. Dalam bentuk yang sekarang, sistem ini banyak

digunakan dalam berbagai pekerjaan geoteknik. Dalam USCS, suatu tanah

diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama yaitu :

a. anah berbutir kasar (coare-grained oil), yaitu tanah kerikil dan pasir yang

kurang dari 50% berat total contoh tanah lolos saringan No.200. Simbol

untuk kelompok ini adalah G untuk tanah berkerikil dan S untuk tanah

berpasir. Selain itu juga dinyatakan gradasi tanah dengan simbol W untuk

tanah bergradasi baik dan P untuk tanah bergradasi buruk.

b. anah berbutir halus (fine-grained oil), yaitu tanah yang lebih dari 50%

berat contoh tanahnya lolos dari saringan No.200. Simbol kelompok ini

adalah C untuk lempung anorganik dan O untuk lanau organik. Simbol Pt

digunakan untuk gambut (peat), dan tanah dengan kandungan organik tinggi.

Plastisitas dinyatakan dengan L untuk plastisitas rendah dan H untuk

plastisitas tinggi.

Menurut Bowles, 1991 Kelompok-kelompok tanah utama sistem klasifikasi

8

abel 1. Sistem Klasifikasi anah Unified

Jenis Tanah Prefiks Sub Kelompok Sufiks

Kerikil G Gradasi baik W

Gradasi buruk P

Pasir S Berlanau M

Berlempung C

Lanau M

Lempung C wL < 50 % L

Organik O wL > 50 % H

Gambut Pt

Sumber : Bowles, 1991.

Keterangan :

G = Untuk kerikil (Gravel) atau tanah berkerikil

(Gravelly Soil).

S = Untuk pasir (Sand) atau tanah berpasir (Sandy oil).

M = Untuk lanau inorganik (inorganic ilt).

C = Untuk lempung inorganik (inorganic clay).

O = Untuk lanau dan lempung organik.

Pt = Untuk gambut (peat) dan tanah dengan kandungan

organik tinggi.

W = Untuk gradasi baik (well graded).

P = Gradasi buruk (poorly graded).

9

abel 2. Klasifikasi anah Berdasarkan Sistem Unified

Divisi utama Simbol kelompok Nama umum a

GW Kerikil bergradasi-baik dan campuran kerikil-pasir, sedikit atau sama sekali tidak mengandung butiran halus

GP Kerikil bergradasi-buruk dan campuran kerikil-pasir, sedikit atau sama sekali tidak mengandung butiran halus

Kerikil dengan Butiran halus

GM Kerikil berlanau, campuran kerikil-pasir-lanau

GC Kerikil berlempung, campuran kerikil-pasir-lempung Keriki

SW Pasir bergradasi-baik , pasir berkerikil, sedikit atau sama sekali tidak mengandung butiran halus

10

sedikit atau sama sekali tidak mengandung butiran halus Pasir

dengan butiran halus

SM Pasir berlanau, campuran pasir-lanau

SC Pasir berlempung, campuran pasir-lempung

anah

ML Lanau anorganik, pasir halus sekali, serbuk batuan, pasir halus berlanau atau berlempung

CL

Lempung anorganik dengan plastisitas rendah sampai dengan sedang lempung berkerikil, lempung berpasir, lempung berlanau, lempung “kurus” (lean clay) OL Lanau-organik dan lempung berlanau organik dengan plastisitas rendah Lanau

dan lempung batas cair ≥ 50 %

MH Lanau anorganik atau pasir halus diatomae, atau lanau diatomae, lanau yang elastis

CH Lempung anorganik dengan plastisitas tinggi, lempung “gemuk” (fat clay)

OH Lempung organik dengan plastisitas sedang sampai dengan tinggi anah-tanah dengan

kandungan organik

sangat tinggi P

Peat (gambut), muck, dan tanah-tanah lain dengan kandungan organik tinggi

Lanjutan abel 2. Klasifikasi anah Berdasarkan Sistem Unified

11

idak memenuhi kedua kriteria untuk GW

Batas-batas Atterberg di bawah garis A atau PI < 4

idak memenuhi kedua kriteria untuk SW

Batas-batas Atterberg di bawah garis A atau PI < 4

Batas-batas Atterberg di atas garis A atau PI > 7

Bagan plastisitas

Untuk klasifikasi tanah berbutir-halus dan fraksi halus dari tanah berbutir kasar

12

Manual untuk identifikasi secara visual dapat dilihat dalam ASM designation D-2488

10

3. Tanah Lempung

anah lempung merupakan partikel mineral yang berukuran lebih kecil dari

0,002 mm. Partikel-partikel ini merupakan sumber utama dari kohesi di dalam

tanah yang kohesif (Bowles, 1991).

anah lempung adalah tanah yang mempunyai partikel mineral tertentu yang

menghasilkan sifat-sifat plastis pada tanah bila dicampur dengan air (Grim, 1953

dalam Darmady, 2009).

anah lempung merupakan tanah yang berukuran mikroskopis sampai dengan

sub mikroskopis yang berasal dari pelapukan unsur-unsur kimiawi penyusun

batuan, tanah lempung sangat keras dalam keadaan kering dan bersifat plastis

pada kadar air sedang. Pada kadar air lebih tinggi lempung bersifat lengket

(kohesif) dan sangat lunak (Das, 1995).

anah butiran halus khususnya tanah lempung akan banyak dipengaruhi oleh

air. Sifat pengembangan tanah lempung yang dipadatkan akan lebih besar pada

lempung yang dipadatkan pada kering optimum dari pada yang dipadatkan pada

basah optimum. Lempung yang dipadatkan pada kering optimum relatif

kekurangan air oleh karena itu lempung ini mempunyai kecenderungan yang lebih

besar untuk meresap air sebagai hasilnya adalah sifat mudah mengembang

11

Sifat–Sifat Tanah Lempung

Sifat yang khas dari tanah lempung adalah dalam keadaan kering dia akan

bersifat keras, dan jika basah akan bersifat lunak plastis, dan kohesif,

mengembang dan menyusut dengan cepat, sehingga mempunyai perubahan

volume yang besar dan itu terjadi karena pengaruh air.

Sifat-sifat yang dimiliki tanah lempung (clay) adalah sebagai berikut

(Hardiyatmo, 2002) :

a. Ukuran butir halus, kurang dari 0,002 mm

b. Permeabilitas rendah

c. Kenaikan air kapiler tinggi

d. Bersifat sangat kohesif

e. Kadar kembang susut yang tinggi

f. Proses konsolidasi lambat

Sifat tanah lempung juga dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut :

abel 3. Sifat anah Lempung

Tanah Sifat Uji Lapangan

Lempung Sangat Lunak Meleleh diantara jari ketika diperas Lunak Dapat diperas dengan mudah Keras Dapat diperas dengan jari yang kuat

Kaku idak dapat diremas dengan jari, tapi dapat di gencet dengan ibu jari

Sangat Kaku Dapat digencet dengan kuku ibu jari Sumber : Mekanika anah 1, R.F CRAIG, 1991

Pada tabel 3 menunjukkan bahwa untuk menguji sifat dari tanah lempung di

12

sampel tanah lempung dengan tangan, apabila tanah tersebut meleleh diantara jari

ketika diperas maka tanah tersebut merupakan tanah lempung yang bersifat sangat

lunak.

Struktur tanah lempung adalah sebagai berikut :

abel 4. Struktur anah Lempung

13

Sumber : Mekanika anah, Braja M. Das (1995)

Sifat Kembang Susut (Swelling) Tanah Lempung

anah-tanah yang banyak mengandung lempung mengalami perubahan

volume ketika kadar air berubah. Perubahan itulah yang membahayakan

bangunan. ingkat pengembangan secara umum bergantung pada beberapa faktor,

14

Secara umum sifat kembang susut tanah lempung tergantung pada sifat

plastisitasnya, semakin plastis mineral lempung semakin potensial untuk

menyusut dan mengembang.

Jenis Mineral Lempung

a. Kaolinite

Kaolinite merupakan anggota kelompok kaolinite erpentin, yaitu hidru

alumino ilikat dengan rumus kimia Al2 Si2O5(OH)4. Kekokohan sifat struktur

dari partikel kaolinite menyebabkan sifat-sifat plastisitas dan daya pengembangan

atau menyusut kaolinite menjadi rendah.

b. Illite

Illite adalah mineral bermika yang sering dikenal sebagai mika tanha dan

merupakan mika yang berukuran lempung. Istilah illite dipakai untuk tanah

berbutir halus, sedangkan tanah berbutir kasar disebut mika hidru.

Rumus kimia illite adalah KyAl2(Fe2Mg2Mg3) (Si4yAly)O10(OH)2.

c. Montmorilonite

Mineral ini memiliki potensi plastisitas dan mengembang atau menyusut yang

tinggi sehingga bersifat plastis pada keadaan basah dan keras pada keadaan

kering. Rumus kimia montmorilonite adalah Al2Mg(Si4O10)(OH)2 xH2O.

1

Menurut Bowles (1989), mineral-mineral pada tanah lempung umumnya

memiliki sifat-sifat sebagai berikut :

1. Hidrasi

Partikel-partikel lempung dikelilingi oleh lapisan-lapisan molekul air yang

disebut sebagai air teradsorbsi. Lapisan ini umumnya mempunyai tebal dua

molekul karena itu disebut sebagai lapisan difusi ganda atau lapisan ganda.

2. Aktifitas

epi-tepi mineral lempung mempunyai muatan negatif netto. Ini

mengakibatkan terjadinya usaha untuk menyeimbangkan muatan ini dengan

tarikan kation. arikan ini akan sebanding dengan kekurangan muatan netto dan

dapat juga dihubungkan dengan aktifitas lempung tersebut. Aktifitas ini

didefinisikan sebagai :

dimana persentase lempung diambil dari fraksi tanah yang < 2 µm. Aktivitas

juga berhubungan dengan kadar air potensial relatif. Nilai-nilai khas dari aktifitas

dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini :

16

Kaolinit 0,4 – 0,5

Illit 0,5 – 1,0

Montmorilonit 1,0 – 7,0

3. Flokulasi dan dispersi

Flokulasi adalah peristiwa penggumpalan mineral lempung didalam larutan

air akibat mineral lempung umumnya mempunyai pH > 7 dan bersifat alkali

tertarik oleh ion-ion H+ dari air, gaya Van der Waal. Untuk menghindari flokulasi

larutan air dapat ditambahkan zat asam.

4. Pengaruh Air

Air pada mineral-mineral lempung mempengaruhi flokulasi dan disperse

yang terjadi pada partikel lempung. Untuk meninjau karakteristik tanah lempung

maka perlu diketahui sifat fisik atau Index Propertie dari tanah lempung tersebut,

yaitu :

Batas-batas Atterberg (Atterberg Limit)

Atterberg (1990), telah meneliti sifat konsistensi mineral lempung pada kadar

air yang bervariasi yang dinyatakan dalam batas cair, batas plastis, dan batas

susut. Hasil penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel 6. berikut ini :

17

Mineral Batas Cair Batas Plastis Batas Susut Montmorillonite 100 - 900 50 - 100 8,5 – 15

Illite 60 - 120 35 - 60 15 – 17

Kaolinite 30 - 110 25 - 40 25 – 29

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat dilihat pada gambar 2, tanah lempung

lunak dapat dikategorikan ke dalam kelompok MH atau OH.

Berat Jenis (Gs)

Nilai Specific Gravity yang didasarkan pada tiap-tiap mineral pada tanah

lempung lunak dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini :

abel 7. Nilai Gs Untuk iap Mineral anah Lempung Lunak

Mineral lempung lunak Berat jenis ( Gs )

Kaolinite 2,6 – 2,63

Illite 2,8

Montmorillonite 2,4

Permeabilitas anah (k)

Struktur tanah, konsistensi ion, dan ketebalan lapisan air yang menempel

pada butiran lempung berperan penting dalam menentukan koefisien

permeabilitas tanah lempung. Umumnya nilai k untuk lempung kurang dari 10-6

18

Komposisi anah

Angka pori, kadar air, dan berat volum kering pada beberapa tipe tanah

lempung dapat dilihat pada tabel 8 berikut :

abel 8. Nilai Angka Pori, Kadar Air, dan Berat Volume Kering pada anah

Lempung

Tipe tanah Angka pori, E

Kadar air dalam keadaan jenuh

Berat volume kering, (kN/m3 )

Lempung kaku 0,6 21 17

Lempung lunak 0,9 – 1,4 30 – 50 11,5 – 14,5

Lempung organik

lembek 2,5 – 3,2 30 – 120 6–8

Kesimpulannya adalah tanah kohesif seperti lempung memiliki perbedaan

yang cukup mencolok terhadap tanah non kohesif seperti pasir. Perbedaan tersebut

adalah :

1. ahanan friksi tanah kohesif < tanah nonkohesif

2. Kohesi lempung > tanah granular

3. Permeability lempung < tanah berpasir

4. Pengaliran air pada lempung lebih lambat dibandingkan pada tanah berpasir.

5. Perubahan volume pada lempung lebih lambat dibandingkan pada tanah

19

B. Hukum Darcy

✁ ✂✁ ✄ Darcy (1856) menjelaskan tentang kemampuan air mengalir pada

rongga-rongga (pori-pori) dalam tanah dan sifat-sifat yang mempengaruhinya.

Ada dua asumsi utama yang digunakan dalam penetapan Hukum Darcy ini.

Asusmsi pertama menyatakan bahwa aliran fluida/cairan dalam tanah bersifat

laminar. Sedangkan asumsi kedua menyatakan bahwa tanah berada dalam

keadaan jenuh (http://www.anneahira.com/permeabilitas-tanah.htm)

Menurut Darcy (1856), kecepatan aliran air di dalam tanah dinyatakan dengan

persamaan :

dengan :

v = kecepatan aliran (m/s atau cm/s) k = koefisien permeabilitas

i = gradient hidraulik

Lalu telah diketahui bahwa

v = dan i =

20

Q = debit konstan, air yang dituangkan ke dalam sumur uji (cm3/dt) A = luas penampang aliran (m² atau cm²)

t = waktu tempuh fluida sepanjang L (s/detik) ∆h = selisih ketinggian (m atau cm)

L = panjang daerah yang dilewati aliran (m atau cm)

C. Permeabilitas

Kemampuan fluida untuk mengalir melalui medium yang berpori adalah

suatu sifat teknis yang disebut permeabilitas (Bowles, 1991). Permeabilitas juga

dapat didefinisikan sebagai sifat bahan yang memungkinkan aliran rembesan zat

cair mengalir melalui rongga pori (Hardiyatmo, 2001).

Satuan permeabilitas adalah m². Pada umumnya pada reservoir panas bumi,

permeabilitas vertikal berkisar antara 10 - 14 m², dengan permeabilitas horizontal

dapat mencapai 10 kali lebih besar dari permeabilitas vertikalnya (sekitar 10 -

13 m²). Satuan permeabilitas yang umum digunakan di dunia perminyakan adalah

Darcy (1 Darcy = 10 - 12 m²)

(http://www.anneahira.com/permeabilitas-tanah.htm).

Permeabilitas tanah bergantung pada ukuran butiran tanah. Karena butiran

tanah lempung berukuran kecil, kemampuan meloloskan air juga kecil. Dalam

praktek, tanah lempung dianggap sebagai lapisan yang tak lolos air atau kedap air,

karena pada kenyataannya permeabilitasnya lebih kecil daripada beton. anah

granuler merupakan tanah dengan permeabilitas yang relatif besar hingga sering

21

menyulitkan pekerjaan galian tanah pondasi yang dipengaruhi air tanah, karena

tebing galian menjadi mudah longsor. Lagi pula, aliran yang terlalu cepat dapat

merusak struktur tanah dengan menimbulkan rongga-rongga yang dapat

mengakibatkan penurunan pondasi (Hardiyatmo, 2001).

Permeabilitas suatu massa tanah penting untuk :

1. Mengevaluasi jumlah rembesan (eepage) yang melalui bendungan dan

tanggul sampai ke sumur air.

2. Mengevaluasi gaya angkat atau gaya rembesan di bawah struktur hidrolik

untuk analisis stabilitas.

3. Menyediakan kontrol terhadap kecepatan rembesan sehingga partikel tanah

berbutir halus tidak tererosi dari massa tanah.

4. Studi mengenali laju penurunan (konsolidasi) dimana perubahan volume

tanah terjadi pada saat air tersingkir dari rongga tanah pada saat proses terjadi

pada suatu gradien energi tertentu.

5. Mengendalikan rembesan dari tempat penimbunan bahan-bahan limbah dan

cairan-cairan sisa yang mungkin berbahaya bagi manusia.

1. Koefisien Permeabilitas

Hukum Darcy menunjukkan bahwa permeabilitas tanah ditentukan oleh

koefisien permeabiitasnya. Koefisien permeabilitas tanah bergantung pada

beberapa faktor (http://www.anneahira.com/permeabilitas-tanah.htm).

Setidaknya ada enam faktor utama yang mempengaruhi permeabilitas tanah, yaitu

a. Visikositas cairan, semakin tinggi viskositasnya, koefisien permeabilitas

22

b. Distribusi ukuran pori, semakin merata distribusi ukuran porinya, koefisien

permeabilitasnya cenderung semakin kecil.

c. Distribusi ukuran butiran, semakin merata distribusi ukuran butirannya,

koefisien permeabilitasnya cenderung semakin kecil.

d. Rasio kekosongan (void), semakin besar rasio kekosongannya, koefisien

permeabilitas tanahnya akan semakin tinggi.

e. Semakin besar partikel mineralnya, semaik kasar partikel mineralnya,

koefisien permeabilitas tanahnya akan semakin tinggi.

f. Derajat kejenuhan tanah. semakin jenuh tanahnya, koefisien permeabilitas

tanahnya akan semakin tinggi.

Beberapa harga koefisien permeabilitas tanah diberikan dalam tabel 9.

abel 9. Harga-Harga Koefisien Permeabilitas anah Pada Umumnya

Jenis Tanah K

Koefisien permeabilitas dapat ditentukan secara langsung di lapangan

ataupun dengan cara lebih dahulu mengambil contoh tanah di lapangan dengan

23

2. Uji Permeabilitas di Lapangan

Ada beberapa metode pengujian permeabilitas yang telah banyak

dikembangkan dan ada tiga metode yang lazim digunakan untuk keperluan

perencanaan pembangunan bendungan yaitu : metode pengujian legeon, metode

sumur pengujian dan metode pengujian pada lubang bor (Sosrodarsono, 1977).

Metode pengujian legion menggunakan lubang bor dalam keadaan dimana

pondasi calon bendungan terdiri dari lapisan batuan. Nilai koefisien permeabilitas

yang dihasilkan dari pengujian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk

pelaksanaan sementasi (grouting). Sedangkan metode pengujian pada lubang bor

dilaksanakaan apabila pada lubang yang akan diuji, permukaan air tanahnya

tinggi.

Metode sumur uji merupakan salah satu metode yang paling sering digunakan

dalam pelaksanaan uji permeabilitas di lapangan pada pekerjaan pemadatan tanah,

karena metode ini dapat digunakan pada lapisan yang terletak di atas permukaan

air tanah atau pada lapisan yang dangkal di dekat permukaan tanah. Koefisien

permeabilitas (k) dalam metode sumur uji dari lapisan yang diuji dapat diketahui

dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

k =

=

24

k = koefisien permeabilitas (cm/detik)

Q = debit konstan, air yang dituangkan ke dalam sumur uji (cm3/dt) r = radius / jari-jari sumur pengujian (cm)

H = kedalaman air dalam sumur pengujian (cm)

Apabila H/r jauh lebih besar dari harga 1, maka rumus yang dipakai :

k =

k =

Dalam penelitian ini digununakan alat uji permeabilitas di lapangan yang

telah dimodifikasi menjadi lebih sederhana dan mudah penggunaannya. Alat ini

bertujuan mempermudah pembacaan laju penurunan air dalam waktu tertentu.

Alat modifikasi ini menggunakan pipa besi dengan diameter 4’dengan konsep

sederhana pembacaan melalui penggaris yang di temple di sisi pipa dengan alat

ukur berupa penggaris (cm).

Prinsip kerja alat modifikasi uji permeabilitas di lapangan ini cukup mudah

dan sederhana. Mengisi tabung dengan air yang kemudian dilakukan pembacaan

penurunan ketinggian air dengan menggunkan penggaris yang telah ditempelkan

2

3. Uji Permeabilitas di Laboratorium

Untuk menentukan koefisien permeabilitas di laboratorium, ada dua macam

cara pengujian yang sering digunakan, yaitu Uji inggi Energi etap (Contant

Head) dan Uji inggi Energi urun (Falling Head).

Uji permeabilitas Contant Head cocok untuk tanah granular, seperti pasir,

kerikil atau beberapa campuran pasir dan lanau. Umumnya tanah jenis ini

memiliki nilai permeabilitas yang tinggi, karena janis tanah ini mempunyai angka

pori tinggi, yang bergantung pada distribusi ukuran butiran, susunan serta

kerapatan butiran.

Uji permeabilitas Falling Head cocok digunakan untuk mengukur

permeabilitas tanah berbutir halus. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan

dengan menggunakan metode Falling Head, karena contoh tanah yang digunakan

adalah tanah lempung.

26

Gambar 1. Dua metode pengujian koefisien permeabilitas di laboratorium

Pada pengujian ini, air dari dalam pipa tegak yang dipasang di atas contoh

tanah mengalir melalui contoh tanah. Ketinggian air pada awal pengujian h1 pada

saat waktu t1 = 0 dicatat, kemudian air dibiarkan mengalir melaiui contoh tanah

hingga perbedaan tinggi air pada waktu t2 adalah h2.

Jumlah air yang mengalir melalui contoh tanah pada suatu waktu (t) dapat

dituliskan sebagai berikut :

Q = k x x A = - a

dimana :

Q = debit aliran yang mengalir melalui contoh tanah (cm³/dt)

a = luas penampang melintang pipa pengukur (pipa tegak)

A = luas penampang melintang contoh tanah (m² atau cm²)

L = panjang contoh tanah (m atau cm)

∆t = waktu tempuh fluida sepanjang L (s/detik)

∆h = selisih ketinggian (m atau cm)

Jika persamaan di atas diturunkan lagi, maka akan didapat :

27

Yang jika diintegralkan dengan batas kiri atas t = 0 dan batas kiri bawah t =

t, batas kanan atas h = h1 dan batas kanan bawah h = h2 maka didapat :

Uji inggi Jatuh sangat cocok untuk tanah berbutir halus dengan koefisien

rembesan kecil.

Gambar 2 . Pinsip Uji Permeabilitas Metode Falling Head

28

Kadar air adalah perbandingan berat air yang terkandung dalam tanah dengan

berat kering tanah tersebut. Kadar air tanah dapat digunakan untuk menghitung

parameter sifat-sifat tanah.

Besarnya kadar air dinyatakan dalam persen dan dapat dihitung dengan

menggunakan rumus :

dimana :

W1 = berat cawan + tanah basah (gram)

W2 = berat cawan + tanah kering (gram)

W3 = berat cawan kosong (gram)

W1 - W2 = berat air (gram)

W2 - W3 = berat tanah kering (gram)

E. Pengujian Berat Jenis (Spesific Gravity)

Berat jenis tanah adalah suatu nilai dari perbandingan antara berat butir tanah

dengan berat isi air suling dengan isi yang sama pada suhu 40 °C. Berat jenis

tanah diperoleh dengan melakukan pengujian di laboratorium dan dihitung dengan

menggunakan rumus :

Gs =

dimana :

29

W1 = berat picnometer (gram)

W2 = berat picnometer tanah kering (gram)

W3 = berat picnometer

tanah + air (gram)

W4 = berat picnometer air (gram)

F. Pengujian Batas-Batas Atterberg

1. Pengujian Batas Cair (Liquid Limit)

Batas cair tanah adalah kadar air minimum dimana sifat suatu tanah yang

akan berubah dari keadaan cair menjadi keadaan plastis. Besaran batas cair

tanah digunakan untuk menentukan sifat dan klasifikasi tanah.

Batas cair ditentukan dengan terlebih dahulu menghitung kadar air dari

masing-masing sampel tanah sesuai dengan jumlah pukulan, kemudian

menggambarkan jumlah pukulan dan kadar dalam suatu grafik, lalu menarik

sebuah garis lurus melalui titik-titiknya. Besarnya kadar air pada jumlah pukulan

ke-25 merupakan batas cair dari sampel tanah tersebut.

2. Pengujian Batas Plastis (Plastis Limit)

Batas plastis adalah kadar air dimana suatu tanah berubah sifatnya dari

30

digunakan untuk menentukan jenis, sifat dan klasifikasi tanah.

Nilai batas plastis meruapakan harga kadar air rata-rata dari sample tanah yang

diuji. Indeks plastis dihitung dengan menggunakan rumus:

PI = LL – PL

dimana:

PI = indeks plastis

LL = batas cair

PL = batas plastis

G. Pengujian Analisis Saringan (Sieve Analysis)

Analisis saringan adalah penentuan persentase berat butiran tanah yang lolos

dari satu set saringan. Analisis saringan bertujuan untuk menentukan persentase

ukuran butirsn tanah dan susunan butiran tanah (gradasi) dari suatu jenis tanah

yang tertahan di atas saringan no. 200.

Analisis saringan digunakan untuk pembagian butir (gradasi) tanah dengan

tujuan untuk memperoleh distribusi besarannya. Hasil dari analisis saringan dapat

digunakan antara lain untuk penyelidikan quarry agregat, untuk perencanaan

campuran dan pengendalian mutu.

H. Sumur Resapan

Sumur Resapan (infiltration Well) adalah sumur atau lubang pada permukaan

tanah yang dibuat untuk menampung air hujan/aliran permukaan agar dapat

31

Sumur resapan ini memiliki banyak manfaat diantaranya, sebagai pengendali

banjir, melindungi serta memperbaiki kualitas air tanah, menekan laju erosi dan

dalam jangka waktu lama dapat memberi cadangan air tanah yang cukup. Secara

sederhana, prinsip kerja sebuah sumur resapan yaitu menyimpan (untuk

sementara) air hujan dalam lubang yang sengaja dibuat, selanjutnya air tampungan

akan masuk ke dalam tanah sebagai air resapan (infiltrai). Air resapan ini

selanjutnya menjadi cadangan air tanah.

(http://pengairan.banyuwangikab.go.id/index.php?option=com_content&view=ar

ticle&id=28:manfaat-umur-reapan&catid=2:berita&Itemid=138)

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan untuk memilih lokasi pembuatan

sumur resapan (menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang Tata Cara

Perencanaan Sumur Resapan Air Hujan untuk Lahan Pekarangan) adalah:

a. Keadaan muka air tanah

Untuk mengetahui keadaan muka air tanah dapat ditentukan dengan cara

mengukur kedalamannya permukaan air tanah terhadap permukaan tanah dari

sumur di sekitarnya pada musim hujan.

b. Permeabilitas tanah

Permeabilitas tanah merupakan kemampuan tanah untuk dapat dilalui air.

Permeabilitas tanah yang dapat dipergunakan untuk sumur resapan terbagi dalam

tiga kelas,yaitu :

permeabilitas tanah sedang (jenis tanah berupa geluh/lanau, memiliki daya

32

permeabilitas tanah agak cepat (jenis tanah berupa pasir halus, memiliki daya

serap 6,5 – 12,5 cm/jam)

permeabilitas tanah cepat (jenis tanah berupa pasir kasar, memiliki daya serap

12,5 cm/jam)

1. Desain Sumur Resapan

Di bawah ini terdapat tabel yang dapat dijadikan bahan acuan mengenai

volume sumur resapan pada kondisi tanah permeabilitas rendah :

abel 10. Volume Sumur Resapan Pada Kondisi anah Permeabilitas Rendah

No Luas Kavling

(m2) (terdapat saluran drainase Volume Resapan seagai pelimpahan, dalam

33

Untuk mengetahui bagaimana metode perhitungan pembangunan sumur

resapan agar memberikan kontribusi yang maksimum, gunakan metode

perhitungan sebagai berikut (Sunjoto, 1992). Menghitung debit air hujan yang

masuk sebagai fungsi karakteristik luas atap bangunan dengan Metode Rasional

Dimana :

Q : Debit Hujan (m3/dtk)

C : Koefisien Aliran

I : Intensitas curah hujan (mm/jam)

A : Luas daerah Hujan (m2)

Dimana :

R24 : Intensitas hujan maksimum (mm)

: Lama nya hujan dalam 1 hari (jam)

I : Intensitas hujan (mm/jam)

abel 11. Koefisien Limpasan untuk Metode Rasional

34

Halaman kereta api 0.10 – 0.35

aman tempat bermain 0.20 – 0.35

aman Pekuburan 0.10 – 0.25

Hutan (umber : McGuen, 1989 dalam Suripin 2003)

Dengan metode yang sama, kita juga dapat memperkirakan debit air yang

masuk pada sumur resapan dari air hujan yang turun pada area rumah selain dari

atap rumah. Untuk menghitung debit sumur optimum diformulakan sebagai

berikut :

Dimana:

H : Kedalaman sumur resapan (m)

Q : Debit Sumur (m3/dtk)

F : Faktor Geometrik

R : Jari-Jari sumur resapan (m)

3

K : Permeabilitas lapangan (m/dtk)

Untuk menentukan faktor geometri ditentukan berdasarkan bentuk sumur resapan.

abel 12. Nilai Faktor Geometrik Menurut Bentuk Sumur Resapan

No Desain / Bentuk Sumur Resapan Faktor Geometri

1

2

2 . R

36

4

4 . R

5

2 . π . R

6

4 . R

(Sumber : Sunjoto, 1992)

Sedangkan untuk menghitung volume air hujan yang meresap pada sumur

resapan untuk perkarangan rumah (berdasarkan tata cara perencanaan sumur

resapan air hujan untuk lahan perkarangan – SNI : 03 – 2453 – 2002), adalah

sebagai berikut :

Dimana :

Vrsp : Volume air hujan yang meresap (m3)

Atotal : Luas penutup tabung + Luas abung (m2)

e : Durasi hujan efektif (jam)

K : Nilai Permeabilitas (m/hari)

Adapun untuk menghitung kebutuhan sumur resapan dengan cara membagi

antara debit hujan yang kita hitung (Qtotal) dengan debit sumur resapan (Qsumur),

sehingga di peroleh jumlah sumur resapan yang dibutuhan untuk daerah tersebut.

37

abel 13. Jumlah Sumur Resapan Berdasarkan Nilai Permeabilitas dan Luas anah

No Bidang Luas

adah (m2) Jumlah Sumur (buah) Permeabilitas

38

(umber : Kunaedi, Sumur Reapan, Penebar Swadaya: 2011. Hal 21)

J. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi bahan pertimbangan dan acuan penelitian

ini adalah skripsi dengan judul Studi Korelasi Uji Permeabilitas Skala Lapangan

dan Uji Permeabilitas Skala Laboratorium Pada anah imbunan ubuh Embung

Di Desa Banjar Rejo Kabupaten Pringsewu, oleh Ketut Purne (2010). Pada

penelitian terdahulu terdapat kesamaan metode pengujian permeabilitas yang

39

untuk metode di laboratorium menggunkan metode Falling Head, hanya saja jenis tanah yang digunakan berbeda.

Pada penelitian terdahulu hasil pengujian permeabilitas di lapangan diperoleh

nilai k lapangan yang berkisar antara 9 x10-6 – 1,3 x10-4 cm/dt dan k rata-rata

sebesar 3,4 x10-5 cm/dt, sedangkan dari pengujian permeabilitas di laboratorium

diperoleh nilai k laboratorium yang berkisar antara 3 x10-6 – 3,3 x10-5 cm/dt dan k

III.METODEPENELITIAN

A. LokasiPenelitian

okasi pengamatan dan pengambilan sampel tanah pada penelitian ini

dilakukan sebuah perumahan yang berada di kelurahan Beringin Jaya Kecamatan

Kemiling Kota Bandar ampung. Sedangkan untuk mengolah dan menganalisa

data dilakukan di aboratorium Mekanika Tanah Fakultas Teknik Universitas

ampung, dimana pada penelitian ini peneliti membagi lokasi penelitian menjadi

5 titik dengan keadaan tanah dan tinggi permukaan yang berbeda agar diperoleh

variasi data yang diinginkan.

B.BahanDanAlatPenelitian

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Sampel tanah yang digunakan adalah tanah lempung yang terdapat yang

terdapat di Kecamatan Kemiling, Kelurahan Beringin Jaya.

b. Air yang digunakan berasal dari Mushola di dekat lokasi apabila tidak

0

Pembuatan Alat Uji Permeabilitas di apangan

Bahan-bahan

a. Pipa Besi Berukuran tinggi 45 cm dan diameter 9 cm

Gambar 3.Pipa Besi Berukuran tinggi 45 cm dan diameter 9 cm

b. Penggaris besi

\

1

c. Kaca

Gambar 5.Kaca

d. em perekat(kaca)

2

e. Pylox hitam dan kuning

Gambar 7.Pewarna Besi

angkah kerja

1. Memotong pipa besi agar ukuran tinggi atau lebar nya sesuai dengan

permodelan yang direncanakan yaitu tinggi 45 cm.

3

2. Memotong diameter pipa besi selebar 2,5 cm sampai ketinggian 30 cm pipa

besi,,hal ini di maksudkan untuk member celah agar dapat meletakkan

pengukur.

Gambar 9. Memotong diameter pipa besi selebar 2,5 cm sampai ketinggian 30 cm

pipa besi

3. Menutup(las) bagian atas pipa yang sudah terbelah seukuran 1 cm.

4. Memtong kaca seukuran dengan lubang persegi panjang yang telah di buat

di bagian pipa besi.

Gambar 10. Memtong kaca seukuran dengan lubang persegi panjang yang telah di

5. Merekatkan kaca dan pipa besi dengan lem perekat.

Gambar 11. Merekatkan kaca dan pipa besi dengan lem perekat.

6. Merekatkan penggaris besi yang telah dipotong seukuran kaca pada bagian

depan kaca.

7. Menunggu 1-2 hari agar em perekat mongering

8. Memberi warna pada alat permodelan.

5

C.MetodePengambilanSampel

Pengambilan sampel tanah dilakukan dengan menggunakan tabung pipa

diameter 4 inchi dengan kedalaman 15 cm sebanyak lima buah sampel dari lima

titik yang berbeda. alu tabung ditutup rapat dengan lakban untuk menjaga

kondisi tanah agar tidak mengalami penguapan dan untuk menjaga kadar air tanah

agar tidak berubah. okasi pengambilan sampel dibagi menjadi 5 titik, yang mana

pada 5 titik tersebut dibagi lagi menjadi 3 daerah yaitu daerah A, B, dan C sesuai

6

Gambar 13. okasi pengambilan sample

D.PelaksanaanPengujian

Pengujian permeabilitas ini dilaksanakan pada dua tempat, yaitu :

1. PengujiandiLapangan

Pengujian ini dilaksanakan pada tanah lempung yang terdapat di area

pemukiman Kecamatan Kemiling. Pengujian ini dilaksanakan untuk menentukan

nilai koefisien permeabilitas di lapangan.

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui koefisien permeabilitas di

lapangan.

Bahan-bahan

7

Gambar 14. okasi pengambilan tanah lempung

2. Air secukupnya.

angkah kerja

1. Membuat lubang sumur uji pada tanah lokasi tanah lempung dengan

menggunakan pipa diameter 4 inchi dengan kedalaman 15 cm.

Gambar 15. Pembuatan lubang sumur uji dan meletakkan alat uji

2. Memasukan air ke dalam alat Metode Sumur Uji yang telah

dimodifikasi sampai penuh dan rata dengan permukaan lubang uji

sebagai acuan untuk mengukur tinggi tetap aliran air yang masuk ke

8

Gambar 16. Memasukkan air kedalam alat uji

3. Menghitung waktu pengaliran dengan menggunakan topwatch untuk

mengetahui waktu pengaliran ke dalam lubang uji (t).

4. Menambahkan air ke dalam lubang uji dengan menggunakan gelas

ukur untuk mengetahui volume air yang ditambahkan ke dalam lubang

uji (q).

5. Pemeriksaan dilakukan sebanyak lima kali pada setiap lubang uji,

sehingga diperoleh nilai rata-rata.

2. PengujiandiLaboratorium

Pengujian ini dilaksanakan terhadap lima buah sampel tanah yang dilakukan

di aboratorium Mekanika Tanah Fakultas Teknik Universitas ampung, yang

meliputi :

a. Pengujian Kadar Air.

b. Pengujian Berat Volume.

c. Pengujian Berat Jenis.

d. Pengujian Analisa Saringan.

e. Pengujian Batas - Batas Atterberg.

f. Pengujian Permeabilitas.

9

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kadar air tanah. Metode pengujian

kadar air tanah sesuai dengan SNI 03-1965-1990.

Bahan-bahan :

1. Sampel tanah sebanyak 50 gram.

2. Air secukupnya.

Peralatan :

1. Cawan kedap udara dan tidak berkarat sebanyak 5 buah.

2. Oven yang dilengkapi dengan pengatur suhu sampai 110 °C.

3. Neraca dengan ketelitian 0,01 gram.

4. Alat pendingin(deicator).

angkah kerja:

1. Menyiapkan cawan kosong lalu menimbang berat cawan yang digunakan dan

mencatat beratnya.

2. Memasukan sampel uji ke dalam cawan, kemudian menimbang dan mencatat

beratnya.

3. Mengeringkan sampel uji dalam oven dengan suhu 110 °C dalam keadaan

terbuka selama 24 jam atau sampai berat contoh tanah konstan.

4. Mengeluarkan sampel uji dari oven dan menutup cawan kemudian

mendinginkannya dalam deicator.

5. Menimbang berat sampel uji dan mencatatnya.

50

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui berat jenis tanah. Metode

pengujian berat jenis tanah sesuai dengan SNI 03-1964-1990.

Bahan-bahan

1. Sampel tanah yang lolos saringan no.4 dan telah dikeringkan melalui oven

selama 24 jam sebanyak 300 gram.

2. Air bersih secukupnya.

Peralatan

1. Picnometer (labu ukur) sebanyak 3 buah.

2. Timbangan dengan ketelitian 0,01 gram.

3. Boiler (tungku pemanas) dengan bahan bakar spritus.

4. Thermometer Celcius.

angkah kerja

1. Menimbang picnometer kosong dalam keadaan bersih dan kering (W1).

2. Memasukkan sampel tanah kering ke dalam picnometer.

3. Menimbang picnometer beserta tanah kering (W2).

4. Picnometer yang telah berisi tanah diberi air sebanyak 2/3 volume picnometer

kemudian memanaskan picnometer di atas tungku pemanas, ini dimaksudkan

untuk menghilangkan udara di dalam butir-butir tanah.

5. Setelah mendidih (butir-butir udara hilang), mendinginkan picnometer hingga

temperatur picnometer sama dengan temperatur ruangan.

51

7. Menimbang picnometer yang berisi air dan tanah (W3).

8. Membersihkan picnometer dari sampel tanah.

9. Mengisi picnometer yang telah kosong dengan air hingga batas picnometer

dan menimbangnya (W4).

G.PengujianBatas-BatasAtterberg

1.PengujianBatasCair(Liquid Limit)

Pengujian ini bertujuan untuk menentukan kadar air suatu jenis tanah pada

batas antara keadaan plastis dan keadaan cair.

Bahan-bahan

1. Sampel tanah yang telah dikeringkan sebanyak 300 gram.

2. Air bersih sebanyak 300 cc.

Peralatan

1. Alat batas cair (mangkuk Caagrande).

2. Alat pembuat alur (grooving tool).

3. Spatula.

4. Gelas ukur 100 cc.

5. Container 4 buah.

6. Plat kaca.

7. Timbangan dengan ketelitian 0,01 gram.

8. Alat pendingin(deicator).

9. Oven.

52

angkah kerja

1. Mengayak sampel tanah dengan menggunakan saringan no. 40

2. Mengatur tinggi jatuh mangkuk Caagrande sebesar 10 mm.

3. Mengambil sampel tanah yang lolos saringan no. 40 sebanyak 150 gram,

kemudian diberi air sedikit demi sedikit dan diaduk hingga rata, selanjutnya

dimasukan ke dalam mangkuk Caagrande.

4. Meratakan permukaan adonan sehingga sejajar dengan alas mangkuk.

5. Membuat alur tepat ditengah-tengah adonan dengan membagi benda uji

dalam mangkuk Caagrande tersebut dengan mengunakan grooving tool.

6. Memutar tuas pemutar sampai kedua sisi bertemu (merapat) sepanjang 13

mm sambil menghitung jumlah ketukan yang berkisaran antara l0 - 40

ketukan.

7. Mengambil sebagian sampel dalam mangkuk untuk pemeriksaan kadar air.

8. Melakukan langkah kerja yang sama (langkah 4 - 7) untuk sampel dengan

keadaan adonan yang berbeda sehingga diperoleh 4 macam sampel dengan

jumlah ketukan yang berbeda-beda, yaitu dua buah dibawah 25 ketukan, dan

dua buah di atas 25 ketukan.

angkah Perhitungan

1. Menghitung kadar air masing-masing sampel tanah sesuai dengan jumlah

pukulan.

2. Mernbuat hubungan antara kadar air dan jumlah ketukan pada grafik semi

logaritma yaitu sumbu x sebagai jumlah pukulan dan sumbu y sebagai kadar

air.

53

4. Menentukan nilai batas cair pada jumlah pukulan ke-25.

2.PengujianBatasPlastis(Plastis Limit)

Pengujian ini bertujuan untuk menentukan kadar air suatu tanah pada batas

antara keadaan plastis dan keadaan semi padat.

Bahan-bahan

1. Sampel tanah sebanyak 100 gram.

2. Air bersih sebanyak 50 cc.

Peralatan

1. Plat kaca.

2. Spatula.

3. Gelas ukur 100 cc.

4. Container 3 buah.

5. Timbangan dengan ketelitian 0,01 gram.

6. Oven.

7. Saringan no. 40 dan alat lainnya.

angkah kerja

1. Mengayak sampel tanah yang sudah dihancurkan dengan saringan no. 40.

2. Mengambil sampel tanah sebesar ibu jari dan dibulatkan, kemudian

digulung-gulung di atas plat kaca hingga mencapai diameter 3 mm hingga retak-retak

atau putus-putus.

5

4. Mengeringkan sampel tanah dalam oven kemudian menimbang beratnya.

5. Menentukan kadar air sampel tanah.

6. Melakukan langkah kerja yang sama (langkah 2 - 6 sebanyak 3 kali).

angkah Perhitungan

1. Nilai batas plastis (P) adalah harga kadar air rata-rata.

2. Menghitung Plastis Indeks (PI) dengan rumus :

PI = – P

H.PengujianAnalisisSaringan

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui persentase ukuran butir sampel

tanah yang akan dipakai dan menghitung modulus kehalusannya. Metode

pengujian sesuai dengan SNI 03-1968-1990.

Bahan-bahan

1. Sampel tanah yang sudah dikeringkan sebanyak 500 gram.

2. Air bersih secukupnya.

Peralatan

1. Saringan (ieve) 1 set.

2. Timbangan dengan ketelitian 0,01 gram.

3. Mesin penggetar (ieve haker).

4. Oven yang dilengkapi dengan pengatur temperatur.

5. Alat pendingin(deicator).

6. Pan.