KOMPOSISI SERASAH DAUN SENGON (

Paraserianthes

falcataria

(L.) Nielsen) DAN KOTORAN SAPI DALAM

VERMIKOMPOSTING OLEH CACING MERAH (

Lumbricus

rubellus

Hoffmeister)

MUHAMAD IRFAN

DEPARTEMEN BIOLOGI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

ABSTRAK

MUHAMAD IRFAN. Komposisi Serasah Daun Sengon (Paraserianthes falcataria (L.) Nielsen) dan Kotoran Sapi dalam Vermikomposting oleh Cacing Merah (Lumbricus rubellus Hoffmeister). Dibimbing oleh MUHADIONO dan TRI HERU WIDARTO.

Sampah merupakan salah satu masalah yang sampai saat ini belum dapat teratasi dengan baik. Penggunaan cacing tanah dalam mendekomposisi sampah organik (vermikomposting) dapat menjadi alternatif dalam mengatasi masalah sampah tersebut. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui komposisi terbaik antara serasah daun sengon dan kotoran sapi dalam pembuatan vermikompos oleh cacing tanah Lumbricus rubellus. Komposisi serasah dan kotoran sapi yang digunakan yaitu 30:70 (P1), 50:50 (P2), dan 70:30 (P3). Parameter yang diukur ialah jumlah cacing, bobot cacing, dan kandungan unsur hara hasil vermikomposting. Hasil penghitungan jumlah dan penimbangan bobot cacing menunjukkan bahwa perlakuan yang diberikan tidak berpengaruh nyata. Berdasarkan kandungan unsur hara dan karakteristik kompos yang dihasilkan, P1 merupakan komposisi terbaik dibandingkan komposisi lainnya. Meskipun kandungan C pada P2 lebih rendah dibanding P1, tetapi kandungan N, P, K, Na, Ca, dan Mg tertinggi ditemukan pada P1.

Kata kunci : Vermikompos, Lumbricus rubellus, serasah daun sengon, kotoran sapi

ABSTRACT

MUHAMAD IRFAN. Composition of Sengon Leaf Litter (Paraserianthes falcataria (L.) Nielsen) and Cow Dung in Vermicomposting by Red Worm (Lumbricus rubellus Hoffmeister). Supervised by MUHADIONO and TRI HERU WIDARTO.

Trash is a serious problem that has yet to be resolved properly. The use of earthworms in the decomposition of organic waste can be an alternative solution for overcoming the problem. The purpose of this study is to determine the best composition between sengon leaves litter and cow dung in producing vermicompost by Lumbricus rubellus. We used the composition of the litter and the cow-dung 30:70 (P1), the composition 50:50 (P2), and composition 70:30 (P3). The parameters measured are the number of worms, worm weights, and mineral and carbon content of the produced vermicompost. The results showed that the number and the weight of worms did not affect significantly. Based on the mineral content and the characteristics of the compost, P1 is the best composition. Although the content of C in P2 is lower than P1, but the content of N, P, K, Na, Ca and Mg are the highest among other treatments.

3

KOMPOSISI SERASAH DAUN SENGON (

Paraserianthes

falcataria

(L.) Nielsen) DAN KOTORAN SAPI DALAM

VERMIKOMPOSTING OLEH CACING MERAH (

Lumbricus

rubellus

Hoffmeister)

MUHAMAD IRFAN

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Sains pada

Departemen Biologi

DEPARTEMEN BIOLOGI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul

: Komposisi Serasah Daun Sengon (

Paraserianthes falcataria

(L.)

Nielsen) dan Kotoran Sapi dalam Vermikomposting oleh Cacing

Merah (

Lumbricus rubellus

Hoffmeister)

Nama

: Muhamad Irfan

NIM

: G34070100

Menyetujui,

Mengetahui,

Ketua Departemen Biologi

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Institut Pertanian Bogor

Dr. Ir. Ence Darmo Jaya Supena, M.S.

NIP 19641002 198903 1 002

Tanggal Lulus:

Pembimbing I

Dr. Ir. Muhadiono, M.Sc.

NIP 19510801 197703 1 002

Pembimbing II

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia dan rahmat-Nya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih untuk skripsi ini ialah Komposisi Serasah Daun Sengon (Paraserianthes falcataria (L.) Nielsen) dan Kotoran Sapi dalam Vermikomposting oleh Cacing Merah (Lumbricus rubellus Hoffmeister). Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Maret 2011 hingga Juni 2012 di Bagian Fungsi Hayati dan Perilaku Hewan, Departemen Biologi, FMIPA Institut Pertanian Bogor.

Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ir. Muhadiono, M.Sc. dan Bapak Ir. Tri Heru Widarto, M.Sc. atas bimbingan dan pengarahan yang diberikan selama penelitian dan penyusunan skripsi ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Dr. Nisa Rachmania M., M.Si. selaku dosen penguji dan wakil komisi pendidikan atas diskusi dan saran yang telah diberikan. Demikian juga dengan Pak Adi, Ibu Ani, Ibu Tini untuk segala bantuannya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Gita Kusuma Rahayu, Hendi Mardika, Fahmi, Suharyo, dan teman-teman Biologi 44 yang telah banyak memberi bantuan, saran dan semangat. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak, Mama, Kakak, serta seluruh anggota keluarga, atas segala doa dan kasih sayangnya.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Bogor, Desember 2012

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 1989 dari ayah Marzuki dan ibu Muamah. Penulis merupakan anak ketujuh dari delapan bersaudara. Tahun 2007 penulis lulus dari SMA Negeri 34 Jakarta dan pada tahun yang sama lulus seleksi masuk IPB melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Penulis memilih Program Studi Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif menjadi anggota UKM Uni Konservasi Fauna, pantia EXPO UKF tahun 2010, panitia acara T n B going to Bandung, panitia acara LCTB dan Pesta Sains tahun 2010, Panitia acara Grand Biodiversity tahun 2010 dan juga pernah menjadi asisten praktikum Fisiologi Tumbuhan tahun 2012.

Penulis melakukan studi lapangan di Kawasan Wana Wisata Cangkuang Sukabumi dengan

judul makalah “Isolasi Mikoriza Anggrek di Wana Wisata Cangkuang-Gunung Salak, Sukabumi,

Jawa Barat”. Penulis juga melakukan Praktik Lapangan di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta

10

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ...

viii

DAFTAR GAMBAR ...

viii

DAFTAR LAMPIRAN ...

viii

PENDAHULUAN Latar Belakang ... 1

Tujuan Penelitian ...

1

BAHAN DAN METODE Waktu dan Tempat ... 1

Bahan dan Alat ... 1

Rancangan Percobaan ... 1

Pemeliharaan dan Budidaya ... 1

Pelaksanaan Penelitian dan Pengolahan Data ... 2

Analisis Unsur Hara Vermikompos ... 2

Analisis Data ... 2

HASIL ... 2

PEMBAHASAN ... 4

SIMPULAN DAN SARAN Simpulan ... 6

Saran ... 6

DAFTAR PUSTAKA ... 6

11

DAFTAR TABEL

Halaman

1 Hasil analisis unsur hara ... 4

2 Karakteristik media (vermikompos) berdasarkan pengamatan visual pada minggu pertama dan terakhir ... 4

DAFTAR GAMBAR Halaman 1 Rataan jumlah L. rubellus muda ... 3

2 Rataan jumlah L. Rubellus dewasa ... 3

3 Rataan bobot L. rubellus muda ... 3

4 Rataan bobot L. rubellus dewasa ... 3

DAFTAR LAMPIRAN Halaman 1 Komposisi media yang digunakan ... 9

2 Cacing L. rubellus dan metode budidaya dengan sistem bin menggunakan (a) pakan jerami dan (b) pakan daun pisang ... 10

3 Kondisi awal (minggu 0) (A) dan akhir (minggu 4) (B) media hidup L. rubellus dengan perlakuan (a) P1, (b) P2, (c) P3. ... 11

4 Data meteorologi daerah Dramaga, Bogor dari bulan April hingga Juli 2012 ... 12

5 Data hasil analisis unsur hara komposisi pelakuan P1, P2 dan P3 ... 13

6 Rataan jumlah L. rubellus (ekor) tahap I dan tahap II... 14

7 Rataan bobot L. rubellus (g) tahap I dan tahap II ... 15

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Serasah daun merupakan sumber utama dalam proses pengembalian hara ke dalam tanah. Serasah mengandung unsur hara seperti N, P, K dan Ca yang tidak jauh berbeda dengan daun segar (Mirmanto 2000). Serasah daun belum dimanfaatkan dengan optimal oleh masyarakat. Penggunaan serasah dalam pembuatan pupuk dapat menjadi salah satu alternatif untuk pemanfaatan serasah.

Penggunaan cacing tanah sebagai pereduksi sampah organik seperti sampah pasar, serasah daun, kotoran hewan dan juga jerami sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Peranan cacing tanah sangat penting dalam proses dekomposisi bahan organik tanah. Bersama-sama mikrob tanah, cacing tanah ikut berperan dalam siklus biogeokimia (Anwar 2009). Cacing tanah juga berperan dalam menurunkan rasio C/N bahan organik dan mengubah nitrogen tidak tersedia menjadi nitrogen tersedia setelah dikeluarkan dalam bentuk kotoran (kascing). Pemanfaatan cacing tanah dan sampah organik seperti serasah dapat menghasilkan suatu produk pupuk yaitu vermikompos.

Penelitian tentang vermikompos telah banyak dilakukan di luar negeri seperti Australia dan India. Vermikomposting merupakan metode yang cukup murah dalam penanganan sampah organik menggunakan cacing tanah sebagai dekomposer sampah organik tersebut (Roberts et al. 2007). Selain itu, banyak kelebihan vermikompos jika dibandingkan dengan pupuk-pupuk yang lain seperti mengandung nutrisi dan hormon pertumbuhan yang tinggi untuk tanaman, bebas patogen dan bebas dari racun kimiawi (Sinha 2009),

Penelitian ini menggunakan cacing tanah jenis L. rubellus. Cacing tanah khususnya L. rubellus dapat dimanfaatkan sebagai pengurai sampah organik. Kemampuan cacing L. rubellus untuk mengurai sampah organik lebih cepat dibanding mikrob. Hasil penguraian sampah oleh cacing L. rubellus

memiliki tekstur yang halus (baik) dan kandungan rata-rata nitrogennya sebesar 2,9 %, yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik (Muhtadi et al. 2007). Penelitian ini menggunakan sampah organik yaitu serasah daun sengon (P. falcataria (L.) Nielsen). Alasan digunakannya daun sengon (P. falcataria (L.) Nielsen) karena pohon sengon merupakan jenis legum, karena itu kandungan nitrogen pada daun sengon lebih

tinggi dibandingkan daun dari tumbuhan jenis lain dan seharusnya dapat membantu proses vermikomposting menjadi lebih baik. Menurut Nagavallemma et al. (2004), daun pohon jenis legum cocok untuk vermikomposting.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengetahui komposisi terbaik antara serasah daun sengon (P. falcataria (L.) Nielsen) dan kotoran sapi dalam pembuatan vermikompos.

BAHAN DAN METODE

Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2012 hingga Juli 2012 di Laboratorium Fungsi Hayati dan Perilaku Hewan Departemen Biologi, FMIPA Institut Pertanian Bogor.

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini ialah tanah latosol yang diambil dari sekitar Laboratorium Fungsi Hayati dan Perilaku Hewan Departemen Biologi, FMIPA IPB pada kedalaman 100 cm , serasah daun sengon yang telah dikeringkan, kotoran sapi yang telah dikeringanginkan selama 15 hari dan cacing L. rubellus. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah timbangan untuk mengukur bobot tanah dan cacing tanah, termometer tanah dan higrometer.

Rancangan Percobaan

Rancangan percobaan yang digunakan ialah Rancangan Acak Lengkap (RAL). Percobaan dilakukan dengan 3 perlakuan dan 5 ulangan serta dilakukan dalam dua tahap. Perlakuan tersebut ialah

P1 : daun sengon (30%) + kotoran sapi (70%) P2 : daun sengon (50%) + kotoran sapi (50%) P3 : daun sengon (70%) + kotoran sapi (30%)

Pemeliharaan dan Budidaya

2

dengan media kotoran sapi. Pada media ditambahkan tanah latosol yang diambil dari kedalaman 100 cm, rumput jerami yang diambil dari daerah Cikabayan, ampas tahu, daun pisang, dan sayuran. Sebelum digunakan, kotoran sapi terlebih dahulu dikeringanginkan selama 15 hari agar gas beracun seperti belerang dan metan yang terdapat pada kotoran sapi menguap.

Pelaksanaan Penelitian dan Pengumpulan Data

Proses pelaksanaan penelitian meliputi persiapan wadah percobaan, persiapan kotoran sapi, tanah, serasah dan cacing tanah. Wadah yang digunakan berupa wadah plastik (bin) berukuran 35 cm x 31 cm x 12.5 cm sebanyak 15 buah. Seluruh wadah percobaan diberi lubang pada bagian dasarnya sebanyak 9 buah dan ditutup dengan strimin plastik. Media yang digunakan ialah campuran kotoran sapi, tanah dan serasah dengan komposisi yang telah ditentukan (Lampiran l).

Serasah diletakkan di bagian paling atas media agar dapat berfungsi juga sebagai

bedding. Masing-masing campuran media tersebut ditimbang menggunakan timbangan digital AE ADAM QBW-1500 berskala 1500 g. Campuran antara tanah dan kotoran sapi diaduk agar homogen, lalu diinokulasikan cacing L. rubellus dengan bobot 13 g yang ditimbang menggunakan timbangan digital ADAM PGW-4531 berskala 0.001 g. Serasah daun sengon ditambahkan dan kemudian diberi air secukupnya agar lembab. Setiap minggu bobot serta jumlah cacing tanah dihitung dengan metode hand-sorting. Media disemprot air tiap hari untuk menjaga kelembaban media yang berkisar antara 60-70%. Kondisi tekstur media diamati. Apabila ditemukan media terlalu padat maka dilakukan pengadukan, agar aerasi berlangsung dengan baik.

Tahap pertama ialah menginokulasikan cacing L. rubellus dengan bobot 13 g. Cacing yang diinokulasikan ialah cacing belum dewasa, hal ini dapat dilihat dari ukuran serta tidak adanya klitelum pada tubuh cacing. Tahap ini dilakukan selama 1 bulan dari awal bulan Januari hingga akhir Januari 2012. Tahap kedua dilakukan dari pertengahan bulan Mei hingga pertengahan bulan Juni 2012. Pada tahap kedua diinokulasikan cacing dengan bobot 13 g juga tetapi dengan jumlah cacing lebih sedikit (Lampiran 6 dan 7). Hal ini dikarenakan cacing yang

diinokulasikan ialah cacing dewasa yang sudah berklitelum.

Analisis Unsur Hara Vermikompos

Vermikompos yang dihasilkan kemudian diukur di laboratorium kandungan haranya. Tiap perlakuan diambil sampelnya dan kemudian dilihat kandungan hara yang paling tinggi. Dari hasil uji kandungan hara tersebut dapat diketahui komposisi yang terbaik antara serasah dan kompos. Uji ini dilakukan di Balai Penelitian Tanah Bogor (Lampiran 5).

Analisis Data

Data hasil pengamatan dianalisis menggunakan sidik ragam Rancangan Acak Lengkap dengan 3 perlakuan dan 5 ulangan, Untuk mengetahui pengaruh nyata perlakuan,

digunakan uji F pada α = 5% dengan program

SPSS versi 14. Uji perbandingan ganda Duncan (DMRT) dengan selang kepercayaan 95% dilakukan bila terdapat perlakuan yang berbeda nyata dalam analisis ragam perlakuan.

HASIL

Pemeliharaan dan Budidaya

Pemeliharaan dan budidaya cacing menggunakan sayur-sayuran yang busuk tidak cocok karena media hidup cacing jadi banyak mengandung air. Sedangkan pemeliharaan menggunakan jerami dan daun pisang dengan pakan ampas tahu baik untuk tumbuh kembang cacing. Bobot serta jumlah cacing meningkat dan dihasilkan banyak cacing yang sudah berklitelum.

Jumlah Cacing

Rataan jumlah cacing pada tahap I penelitian, mengalami penurunan dari minggu awal hingga minggu ke-4 pada semua perlakuan.

3 0 20 40 60 80 Σ In d iv id u Waktu (minggu) P1 P2 P3 1

0 2 3 4

a a a a a a a a a a a a a a a 0 10 20 30 40 50 Σ In d iv id u waktu (minggu) P1 P2 P3

3 2 1 0 4 a a a a a a a a a ab a

b aa

a 0 2 4 6 8 10 12 14 16 B o b o t (g ) waktu (minggu) P1 P2 P3 3 2 1 0 4 a a a a a a a a a a a a a a a sedang P2 tidak berubah. Pada minggu awal tahap II, rataan jumlah cacing terlihat berbeda nyata dengan P = 0.039.

Gambar 1 Rataan jumlah L. rubellus muda.

Gambar 2 Rataan jumlah L. rubellus dewasa.

Bobot Cacing

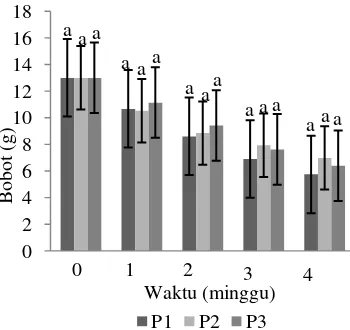

Rataan bobot cacing pada tahap I dan II, mengalami penurunan dari minggu awal hingga minggu ke-4 pada semua perlakuan. Rataan bobot cacing tidak berbeda nyata dari mingggu awal hingga minggu ke-4 pada tahap I dan II.

Gambar 3 Rataan bobot L. rubellus muda.

Gambar 4 Rataan bobot L. rubellus dewasa.

Karakteristik Media

Tekstur dan warna dari media yang digunakan berubah (Tabel 2). Perubahan terlihat jelas pada perlakuan 1, yaitu berubah dari tekstur yang kasar menjadi halus dan dari warna kecoklatan berubah menjadi kehitaman. Sedangkan pada P2 dan P3, perubahan terlihat pada warna daun sengon yang semakin hitam akan tetapi belum didekomposisi oleh L. rubellus. Tekstur dari kedua komposisi tersebut masih kasar karena belum banyak daun sengon yang terdekomposisi.

Analisis Unsus Hara

Hasil uji unsur hara (Tabel 1) vermikomposting menunjukkan kandungan C tertinggi pada P3 dengan 18.04%, sedangkan P1 dan P2 memiliki kandungan C sebesar 15.92 dan 15.88%. Kandungan N total tertinggi pada P1 dan P2 yaitu 1.10%, sedangkan pada P3 yaitu 1.03%. rasio C/N tertinggi pada P3 yaitu 18, sedang P1 dan P2 mengandung rasio C/N 14. Kandungan Fosfor (P) tertinggi pada P1 dengan 0.10%, P2 dan P3 dengan 0.7 dan 0.55. Kandungan Kalium (K) tertinggi pada P1 dan P3 yaitu 0.03%, sedangkan pada P2 yaitu 0.02%. kandungan natrium pada P1, P2 dan P3 yaitu 003, 0.02 dan 0.01%. kandungan kalsium pada P1, P2 dan P3 yaitu 0.19, 0.14, dan 0.12.% kandungan magnesium P1, P2 dan P3 yaitu 0.09, 0.06 dan 0.06%. kapasitas tukar kation pada P1, P2 dan P3 yaitu 38.50, 34.69 dan 33.67. Perlakuan yang memiliki pH mendekati normal yaitu P1 dengan 5.7, sedangkan pada P2 dan P3 yaitu 5.1 dan 4.6. Kadar air yang paling sedikit ada pada P1 dengan 19.08%, sedangkan P2 dan P3 yaitu 24 dan 25.19%.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 B o b o t (g ) Waktu (minggu) P1 P2 P3

4

Tabel 1 Hasil analisis unsur hara

Parameter Perlakuan

P1 P2 P3

pH H2O (1:5) 5.7 5.1 4.6

Kadar air (%) 19.08 24.00 25.19

C-organik (%) 15.92 15.88 18.04

N

Organik (%) 0.89 0.82 0.80

NH4 (%) 0.14 0.11 0.10

NO3 (%) 0.07 0.17 0.13

Total (%) 1.10 1.10 1.03

C/N 14 14 18

Total HNO3 + HClO4

P2O5 (%) 0.10 0.07 0.05

K2O (%) 0.03 0.02 0.03

Na (%) 0.03 0.02 0.01

Ca (%) 0.19 0.14 0.12

Mg (%) 0.09 0.06 0.06

KTK 38.50 34.69 33.67

Tabel 2 Karakteristik media (vermikompos) berdasarkan pengamatan visual pada minggu pertama dan terakhir

PEMBAHASAN

Rataan jumlah cacing pada tahap I mengalami penurunan pada semua perlakuan. Pada P1, rataan jumlah cacing menurun 31.26%. Sedang pada P2, rataan jumlah cacing menurun 27.99%. Pada P3, rataan jumlah cacing menurun 30.27%. Hal ini disebakan cacing yang digunakan ialah cacing yang digunakan belum dewasa dan belum berada pada masa reproduktif. Menurut Afriyansyah (2010), cacing yang cocok digunakan dalam proses vermikomposting ialah cacing yang sudah dalam tahap reproduktif dengan kata lain cacing tersebut sudah memiliki klitelum. Pada tahap II, rataan jumlah cacing lebih bervariatif. Pada P1 dan P3, rataan jumlah cacing mengalami penurunan dari minggu awal hingga minggu akhir yaitu sebesar 17.70% dan 14.64% . Sedangkan pada P2, rataan jumlah cacing meningkat dari minggu awal hingga minggu ketiga yaitu sebesar 15.82%. Sedangkan pada minggu ke 4 tidak terjadi perubahan. Hal ini dikarenakan L. rubellus yang diinokulasikan ke media ialah cacing yang sudah berklitelum (sudah

dewasa), oleh karena itu produktivitas cacing meningkat.

Pada tahap I dan II penelitian ini, rataan jumlah cacing bervariasi pada tiap minggunya, jadi sulit untuk menentukan perlakuan yang memberikan pengaruh terhadap jumlah individu cacing tanah. Menurut penelitian Ilyas (2009), pertumbuhan cacing tanah tergantung pada jenis dan kualitas makanannya. Cacing tanah lebih suka mengonsumsi kotoran sapi terlebih dahulu dibandingkan bahan organik lain. Cacing tanah mengonsumsi pakannya dengan lambat jika tidak tersedia bahan pemikatnya seperti kotoran sapi (Sinha et al. 2002). Menurut penelitian Achmad et al. (2010), biomassa L. rubellus meningkat pada proses vermikomposting yang dilakukan selama 21 hari.

Hasil uji statistik menunjukkan terdapat perbedaan nyata pada minggu awal tahap kedua maka dari itu dilanjutkan dengan uji Duncan (DMRT) dengan selang kepercayaan 95%. Berdasarkan data tersebut, P2 merupakan perlakuan yang terbaik di antara perlakuan lain, akan tetapi pada minggu berikutnya, data pada ketiga perlakuan tidak menunjukkan perbedaan yang nyata (Lampiran 8). Seharusnya minggu berikutnya

Kondisi visual

Perlakuan

P1 P2 P3

awal akhir awal akhir awal akhir

Tekstur kasar halus kasar kasar kasar Kasar

warna kecoklatan hitam kecoklatan Agak

kehitaman

5

juga menunjukkan perbedaan yang semakin nyata jika pada minggu awal sudah menunjukkan perbedaan yang nyata.

Hal ini disebabkan karena faktor lingkungan seperti temperatur, kelembaban, panjang hari dan curah hujan lingkungan sekitar yang mempengaruhi tingkah laku cacing sehingga cacing tidak bisa berkembang dengan semestinya. Kondisi yang cocok untuk pembiakan cacing yang optimal ialah pada temperatur 15-20oC, kelembaban 50-80%, pH berkisar antara 3.7-7.0 (Brata 2009). Data meteorologi yang didapat dari BMKG dari bulan April hingga Juli (Lampiran 3) menunjukkan bahwa kelembaban berkisar antara 79-86%, temperatur berkisar antara 25.8-26.20C, panjang hari berkisar antara 253-272 cal/cm2. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa kondisi selama bulan April hingga Juli 2012 cukup kering dan berpengaruh negatif pada pertumbuhan cacing dalam media. Pengadukan dan penyemprotan air terhadap media sudah dilakukan setiap hari, namun hal tersebut belum cukup efektif karena kondisi lingkungan yang cukup panas dan kering. Penambahan bahan organik lain seperti ampas tahu juga perlu dilakukan untuk meningkatkan biomassa dari cacing dan memberikan kelembaban pada media hidup cacing.

Rataan bobot cacing menurun tiap minggunya pada tahap I maupun II. Hal ini karena pemberian kotoran sapi yang dilakukan di awal saja. Seharusnya pemberian kotoran sapi dilakukan bertahap. Menurut Ilyas (2009), biomassa cacing tanah berkurang karena jumlah kotoran sapi juga berkurang, sedangkan sampah daun tidak menyebabkan peningkatan biomassa. Menurut Afriyansyah (2010), keberadaan kotoran sapi dalam media hidup cacing dijadikan sebagai starter ataupun penambah nafsu makan cacing terhadap bahan organik lainnya. Penambahan kotoran sapi secara bertahap ke dalam media hidup cacing perlu dilakukan, agar dapat meningkatkan perkembangan dan reproduksi dari cacing..

Perlakuan 1, dengan kotoran sapi lebih banyak dibandingkan dengan daun sengon merupakan komposisi yang ideal untuk vermikomposting karena dekomposisi daun sengon telah berhasil dilakukan oleh cacing

L. rubellus. Hal ini ditandai dengan berkurangnya daun sengon yang terdapat dalam media. Menurut Muhtadi et al. (2007),

L. rubellus dapat dimanfaatkan sebagai pengurai limbah atau sampah organik. Akan

tetapi, tidak semua daun sengon yang terdapat di dalam media dapat didekomposisi oleh L. rubellus. Pohon sengon termasuk dalam jenis legum. Seharusnya daun sengon yang mengandung nitrogen yang cukup tinggi karena termasuk jenis legum dapat membantu proses vermikomposting menjadi lebih baik. Menurut Nagavallemma et al. (2004), daun segar dari pohon jenis legum cocok untuk vermikomposting. Hal ini terlihat dari jumlah cacing yang naik 3 kali lipat pada proses vermikomposting selama 90 hari. Berkurangnya bobot cacing dari awal diinokulasikan hingga minggu ke-4 karena faktor yang tidak berbeda dengan faktor yang memengaruhi jumlah cacing.

Tekstur dan warna dari media yang digunakan pada P1 berubah dari tekstur yang kasar menjadi halus karena daun sengon telah banyak di dekomposisi oleh L. rubellus, sedangkan pada P2 dan P3, teksturnya tidak banyak berubah karena belum banyak daun sengon yang terdekomposisi. Warna tekstur pada semua perlakuan berubah, pada P1 warna berubah dari kecoklatan menjadi hitam, sedangkan P2 dan P3, warna media berubah dari kecoklatan menjadi kehitaman. Menurut Karthikeyan et al. (2007), ciri vermikompos yang baik ialah berwarna kehitaman, tidak berbau dan tekstur halus. Kematangan vermikompos dikatakan tercapai bila warnanya telah menjadi coklat kehitaman. Perubahan warna pada semua perlakuan menuju warna coklat kehitaman berhubungan dengan perubahan bentuk media yang lebih halus dan remah (Afriyansyah 2010). Kematangan kompos dapat diindikasikan dengan semakin menurunnya rasio C/N (Afriyansyah 2010). Rasio C/N merupakan salah satu indikator yang paling sering digunakan untuk mengetahui kematangan vermikompos (Loh

et al. 2005).

Hasil uji unsur hara kompos (Tabel 1) menunjukkan kandungan C terendah pada P2 yaitu 15.88. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa proses vermikomposting menyebakan penurunan C organik pada sistem dekomposisi sampah dan mempercepat proses degradasi sampah (Loh

6

0.03%. kandungan kalsium tertinggi pada P1 yaitu 0.19%. Kandungan magnesium tertinggi pada P1 yaitu 0.09%. kapasitas tukar kation dan kandungan air terbaik pada P1 yaitu 38.50 dan 19.08%. Menurut Afriyansyah (2010) Kandungan N, P dan K pada vermikompos mengalami peningkatan selama proses vermikomposting. Berdasarkan hasil penelitian Afriyansyah (2010) Rasio C/N hasil vermikomposting dengan menggunakan L. rubellus ialah 8.9 + 3.97, sedangkan kandungan P dan K ialah 813.35 + 507.24 dan 1686.75 + 2444.77.

Perlakuan terbaik berdasarkan uji unsur hara ialah P1. Meskipun kandungan C yang terbaik pada P2, tetapi kandungan N, P, K, Na,Ca dan Mg pada P1 tertinggi diantara perlakuan lain. Berdasarkan tingkat kematangan kompos, P1 dan P2 ialah yang paling matang. Hal ini dapat diketahui dari rasio C/N yang nilainya 14, lebih rendah dari P3 yang mempunyai rasio C/N 18, tekstur kasar, agak kehitaman menunjukkan C lebih tinggi dan belum terdekomposisi sempurna pada 70% daun sengon dan 30% kotoran sapi. Pada kondisi ini jumlah N tersedia lebih sedikit dan kompos belum matang.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Komposisi terbaik daun sengon dan kotoran sapi dalam proses vermikomposting ialah 30 : 70. Vermikomposting dalam penelitian ini belum berhasil dilakukan dengan baik sehingga tidak terbentuk vermikompos yang sempurna.

Saran

Perlu ada penelitian lanjutan dari penelitian ini untuk menghasilkan vermikompos seperti yang diharapkan, karena komposisi terbaik sudah diketahui. Hanya saja perlu bahan organik serta penanganan yang lebih tepat dalam proses vermikomposting yaitu penambahan kotoran sapi secara bertahap sebagai pemicu (starter) untuk perkembangan cacing. Morfologi cacing, panjang cacing dan produktivitas cacing perlu diukur dalam penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad KTB, Hidayati YA, Abdullah N, Sutendy A. 2010. The effect Of

Lumbricus rubellus seedling density on earthworm biomass and quantity as well as quality of kascing in vermicomposting cattle feces And bagasse Mix. Lucrări Ştiinţifice 53:158-163.

Anwar EK. 2009. Efektivitas cacing tanah

Pheretima hupiens, Eudrellus sp, dan

Lumbricus sp. dalam proses dekomposisi bahan organik. J Tanah Trop 14:149-158.

Afriyansyah B. 2010. Vernikomposting oleh cacing tanah (Eisinia fetida dan

Lumbricus rubelus) pada empat jenis

bedding [tesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Brata B. 2009. Cacing Tanah : Faktor Mempengaruhi Pertumbuhan dan Perkembangbiakan. Bogor : IPB Press. Ilyas M. 2009. Vermicomposting sampah

daun sonokeling (Dalbergia latifolia) menggunakan tiga spesies cacing tanah (Pheretima sp., Eisenia fetida, dan

Lumbricus rubellus) [tesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Karthikeyan V, Sathyamoorthy KL, Murugesan R. 2007. Vermicomposting of market waste in Salem, Tamilnadu, India. Proceedings of the International Conference on Sustainable Solid Waste Management; Chennai, 5-7 September 2007. hlm 276-281.

Loh TC, Lee YC, Liang JB, Tan D. 2005. Vernicomposting of cattle and goat manres by Eisinia fetida and their growth and reproduction performance.

Biores Technol 96:111-114.

Mimanto E. 2000. Status hara daun dan serasah hutan gambut di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. J Biol Indones 2:267- 275. Muhtadi et al. 2007. Pemanfaatan cacing

Lumbricus rubellus dalam pengolahan sampah organik di tempat pembuangan akhir (TPA). MIPA 17:33-38.

7

Roberts P et al. 2007. Responses of common pot grown flower species to commercial plant growth media substituted with vermicomposts. Compost Sci Util

15:159-166.

Sinha RK et al. 2002.Vermiculture and waste management: study of action of earthworm Eisinia fetida, Eudrillus euginae and Perionyx excavatus on biodegradation of some commnity wastes in India and Australia. Enviromentalist

22:261-268.

Lampiran 1 Komposisi media yang digunakan

Bahan Komposisi (daun sengon : kotoran sapi) (gram) 30 :70 50 : 50 70 : 30

Tanah 100 100 100

Daun Sengon 60 100 140 Kotoran Sapi 140 100 60

Lampiran 2 Cacing Lumbricus rubellus dan metode budidaya cacing dengan sistem bin

menggunakan (a) pakan jerami dan (b) pakan daun pisang

Klitelum Klitelum

Lampiran 3 Kondisi awal (minggu 0) (A) dan akhir (minggu 4) (B) media hidup L. rubellus

dengan perlakuan (a) P1, (b) P2 dan (c) P3

A

(a) (b)

(c) B

Lampiran 4 Data meteorologi daerah Dramaga, Bogor dari bulan April hingga Juli 2012

Lampiran 5 Data hasil analisis unsur hara komposisi pelakuan P1, P2 dan P3

Lampiran 6 Rataan Jumlah L. rubellus (ekor) tahap I dan tahap II

Tahap I

Tahap II.

Keterangan: Data menunjukkan nilai rata-rata dan angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf uji 5% (DMRT)

Perlakuan

minggu

0 1 2 3 4

Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah

P1 63.8 + 5.72 60.6 + 5.72 58.6 + 5.72 54.6 + 5.72 49 + 5.72

P2 61.4 + 5.89 56.8 + 5.89 54 + 5.89 51.6 + 5.89 45.6 + 5.89

P3 63.6 + 6.36 59.6 + 6.36 56.4 + 6.36 51.4 + 6.36 47.6 + 6.36

Perlakuan

minggu

0 1 2 3 4

Lampiran 7 Rataan bobot L. rubellus (g) tahap I dan tahap II

Tahap I

Tahap II.

Keterangan: Data menunjukkan nilai rata-rata dan angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf uji 5% (DMRT)

Perlakuan

minggu

0 1 2 3 4

Bobot Bobot Bobot Bobot Bobot

P1 13 + 1.62 11.92 + 1.62 10.92 + 1.62 9.9 + 1.62 8.89 + 1.62

P2 13 + 1.38 11.33 + 1.38 10.88 + 1.38 10.34 + 1.38 9.25 + 1.38

P3 13 + 1.53 12.16 + 1.53 11.21 + 1.53 10.11 + 1.53 9.2 + 1.53

Perlakuan

minggu

0 1 2 3 4

Bobot Bobot Bobot Bobot Bobot

P1 13 + 2.91 10.67 + 2.91 8.6 + 2.91 6.90 + 2.91 5.74 + 2.91 P2 13 + 2.38 10.52 + 2.38 8.84 + 2.38 7.93 + 2.38 6.98 + 2.38

Lampiran 8 Analisis keragaman parameter diukur dalam penelitian

Hasil analisis keragaman perlakuan terhadap jumlah L. rubellus tahap I minggu 0

Hasil analisis keragaman perlakuan terhadap jumlah L. rubellus tahap I minggu 1

Hasil analisis keragaman perlakuan terhadap jumlah L. rubellus tahap I minggu 2

Hasil analisis keragaman perlakuan terhadap jumlah L. rubellus tahap I minggu 3

Hasil analisis keragaman perlakuan terhadap jumlah L. rubellus tahap I minggu 4

Hasil analisis keragaman perlakuan terhadap jumlah L. rubellus tahap II minggu 0 Sumber Keragaman Jumlah Kuadrat Derajat Bebas Kuadrat tengah

F hitung F Tabel Pr (> F)

Perlakuan 17.733 2 8.867 .401 3.89 .678 Galat 265.200 12 22.100

Total 59692.000 15

Sumber Keragaman Jumlah Kuadrat Derajat Bebas Kuadrat tengah

F hitung F Tabel Pr (> F)

Perlakuan 38.800 2 19.400 .799 3.89 .472

Galat 291.200 12 24.267

Total 52545.000 15

Sumber Keragaman Jumlah Kuadrat Derajat Bebas Kuadrat tengah

F hitung F Tabel Pr (> F)

Perlakuan 52.933 2 26.467 1.378 3.89 .289 Galat 230.400 12 19.200

Total 47885.000 15

Sumber Keragaman Jumlah Kuadrat Derajat Bebas Kuadrat tengah

F hitung F Tabel Pr (> F)

Perlakuan 32.133 2 16.067 .558 3.89 .587 Galat 345.600 12 28.800

Total 41774.000 15

Sumber Keragaman Jumlah Kuadrat Derajat Bebas Kuadrat tengah

F hitung F Tabel Pr (> F)

Perlakuan 29.200 2 14.600 .911 3.89 .428 Galat 192.400 12 16.033

Total 33923.000 15

Sumber Keragaman Jumlah Kuadrat Derajat Bebas Kuadrat tengah

F hitung F Tabel Pr (> F)

Perlakuan 66.533 2 33.267 4.283 3.89 .039 Galat 93.200 12 7.767

Lampiran 8 (Lanjutan)

Hasil analisis keragaman perlakuan terhadap jumlah L. rubellus tahap II minggu 1

Hasil analisis keragaman perlakuan terhadap jumlah L. rubellus tahap II minggu 2

Hasil analisis keragaman perlakuan terhadap jumlah L. rubellus tahap II minggu 3

Hasil analisis keragaman perlakuan terhadap jumlah L. rubellus tahap II minggu 4

Hasil analisis keragaman perlakuan terhadap bobot L. rubellus tahap I minggu 1

Hasil analisis keragaman perlakuan terhadap bobot L. rubellus tahap I minggu 2 Sumber Keragaman Jumlah Kuadrat Derajat Bebas Kuadrat tengah

F hitung F Tabel Pr (> F)

Perlakuan 21.733 2 10.867 1.289 3.89 .311 Galat 101.200 12 8.433

Total 25011.000 15

Sumber Keragaman Jumlah Kuadrat Derajat Bebas Kuadrat tengah

F hitung F Tabel Pr (> F)

Perlakuan 28.933 2 14.467 .741 3.89 .497 Galat 234.400 12 19.533

Total 25070.000 15

Sumber Keragaman Jumlah Kuadrat Derajat Bebas Kuadrat tengah

F hitung F Tabel Pr (> F)

Perlakuan 54.933 2 27.467 .931 3.89 .421 Galat 354.000 12 29.500

Total 24730.000 15

Sumber Keragaman Jumlah Kuadrat Derajat Bebas Kuadrat tengah

F hitung F Tabel Pr (> F)

Perlakuan 64.933 2 32.467 .778 3.89 .481 Galat 500.800 12 41.733

Total 24009.000 15

Sumber Keragaman Jumlah Kuadrat Derajat Bebas Kuadrat tengah

F hitung F Tabel Pr (> F)

Perlakuan 1.829 2 .915 1.735 3.89 .218 Galat 6.323 12 .527

Total 2097.697 15

Sumber Keragaman Jumlah Kuadrat Derajat Bebas Kuadrat tengah

F hitung F Tabel Pr (> F)

Perlakuan .322 2 .161 .345 3.89 .715 Galat 5.594 12 .466

Lampiran 8 (Lanjutan)

Hasil analisis keragaman perlakuan terhadap bobot L. rubellus tahap I minggu 3

Hasil analisis keragaman perlakuan terhadap bobot L. rubellus tahap I minggu 4

Hasil analisis keragaman perlakuan terhadap bobot L. rubellus tahap II minggu 1

Hasil analisis keragaman perlakuan terhadap bobot L. rubellus tahap II minggu 2

Hasil analisis keragaman perlakuan terhadap bobot L. rubellus tahap II minggu 3

Hasil analisis keragaman perlakuan terhadap bobot L. rubellus tahap II minggu 4 Sumber Keragaman Jumlah Kuadrat Derajat Bebas Kuadrat tengah

F hitung F Tabel Pr (> F)

Perlakuan .600 2 .300 1.050 3.89 .380 Galat 3.426 12 .286

Total 1545.104 15

Sumber Keragaman Jumlah Kuadrat Derajat Bebas Kuadrat tengah

F hitung F Tabel Pr (> F)

Perlakuan .334 2 .167 .950 3.89 .414 Galat 2.113 12 .176

Total 1249.881 15

Sumber Keragaman Jumlah Kuadrat Derajat Bebas Kuadrat tengah

F hitung F Tabel Pr (> F)

Perlakuan 1.041 2 .521 1.252 3.89 .321 Galat 4.988 12 .416

Total 1748.293 15

Sumber Keragaman Jumlah Kuadrat Derajat Bebas Kuadrat tengah

F hitung F Tabel Pr (> F)

Perlakuan 1.777 2 .889 .877 3.89 .441 Galat 12.158 12 1.013

Total 1216.368 15

Sumber Keragaman Jumlah Kuadrat Derajat Bebas Kuadrat tengah

F hitung F Tabel Pr (> F)

Perlakuan 2.873 2 1.436 1.347 3.89 .297 Galat 12.797 12 1.066

Total 856.423 15

Sumber Keragaman Jumlah Kuadrat Derajat Bebas Kuadrat tengah

F hitung F Tabel Pr (> F)

Perlakuan 3.847 2 1.924 2.147 3.89 .160 Galat 10.753 12 .896