I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia sudah mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 13 ribu pulau dan semuanya beriklim tropis. Iklim tersebut membuat Indonesia menjadi negara yang memiliki lahan subur sehingga sektor pertanian merupakan sektor yang pada umumnya menjadi sumber mata pencaharian masyarakat Indonesia yang berjumlah kurang lebih 240 juta jiwa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2009), 74,68 persen dari keseluruhan luas lahan di Indonesia digunakan untuk pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki peranan penting bagi perekonomian masyarakat Indonesia. Sektor pertanian juga merupakan sektor yang dituntut untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bernilai ekonomis agar dapat bersaing dengan produk sejenis dalam perdagangan internasional.

Sejak masa kolonial hingga saat ini Indonesia tidak dapat lepas dari sektor pertanian. Sektor pertanian memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan nasional Indonesia, terutama dalam hal pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat. Priyohutomo (2010) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia akan dipengaruhi oleh peran sektor pertanian, dimana sektor pertanian merupakan sektor unggulan dalam penyusunan strategi pembangunan nasional. Hal tersebut sejalan dengan prioritas pembangunan ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu II dimana salah satunya adalah Revitalisasi Pertanian dan Pedesaan. Pertanian Indonesia menyediakan lapangan pekerjaan bagi sekitar 44,3 persen penduduk Indonesia (BPS 2002). Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dari hasil pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan atas dasar harga konstan 2000 adalah sebesar 284,6 triliun rupiah pada tahun 2008 dan 296,4 triliun rupiah pada tahun 2009 atau mengalami pertumbuhan sebesar 4,1 persen. Sedangkan peranan sektor pertanian terhadap PDB Indonesia tahun 2009 tumbuh dari 14,5 persen menjadi 15,3 persen sehingga sektor pertanian berada pada urutan kedua kontribusi PDB terbesar di Indonesia setelah sektor industri pengolahan1.

1

Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang. 2010. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDB.

2 Adapun subsektor pertanian Indonesia antara lain: subsektor pangan, subsektor hortikultura, subsektor perkebunan, subsektor peternakan, subsektor perikanan, dan subsektor kehutanan. Pada Tabel 1 digambarkan volume dan nilai ekspor-impor sektor pertanian pada tahun 2007 sampai dengan 2009.

Tabel 1. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor Komoditi Pertanian Indonesia pada Tahun 2007-2009

Sub Sektor

Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009

Volume Pangan 999.460 289.049 812.330 348.914 786.636 321.280 Hortikultura 393.895 254.537 524.485 433.920 447.609 379.739 Perkebunan 22.105.773 19.948.923 25.182.681 27.369.363 27.864.811 21.581.669 Peternakan 458.900 748.215 635.304 1.148.170 473.182 754.913 Sumber: Pusat Data dan Informasi Pertanian (2009)

Tabel 1 menunjukkan bahwa subsektor pangan merupakan penyumbang volume ekspor terbesar kedua setelah subsektor perkebunan. Akan tetapi, besarnya volume ekspor tersebut tidak sejalan dengan besarnya nilai ekspor. Nilai ekspor di subsektor pangan cenderung yang paling kecil di antara subsektor pertanian lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa produk-produk yang dihasilkan dari subsektor pangan merupakan produk tanpa nilai tambah yang optimal. Dengan volume produksi yang besar, subsektor pangan berpotensi sebagai penunjang kemajuan perekonomian bangsa.

3 Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang bertujuan menyediakan pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia, menciptakan perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab, dan mewujudkan tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat2.

Selain karena produk yang dihasilkan oleh subsektor pangan merupakan kebutuhan primer bagi manusia, subsektor pangan merupakan subsektor yang paling strategis bila dilihat dari berbagai aspek. Aspek pertama, subsektor pangan berperan sebagai subsektor yang secara tidak langsung mengurangi kemiskinan. Peran ini dapat dilihat dari beberapa dimensi. Dimensi pertama adalah kontribusi subsektor pangan dalam kemiskinan Indonesia. Lebih dari 60 persen penduduk Indonesia bergantung pada pertanian pangan. Oleh karena itu, meningkatkan produktivitas subsektor pangan secara tidak langsung akan mengurangi tingkat kemiskinan. Dimensi kedua, kontribusi subsektor pangan dalam penyerapan tenaga kerja. Subsektor pangan merupakan subsektor yang paling dominan dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Aspek kedua, subsektor pangan berperan sebagai subsektor yang secara tidak langsung mencegah kelaparan dan kekurangan gizi dengan cara meningkatkan produksi pangan dan memberikan kemudahan untuk memperoleh pangan. Aspek ketiga, subsektor pangan secara tidak langung berperan dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Baik dan buruknya pengaruh ekstentifikasi subsektor pangan terhadap lingkungan hidup akan ditentukan oleh poin-poin yang dilakukan untuk mengembangkan subsektor pangan tersebut. Hal ini disebabkan karena produktivitas subsektor pangan memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap lingkungan3.

Peningkatan populasi tertinggi penduduk Indonesia terjadi pada tahun 1980, yaitu sebesar 23,72 persen dari 119.208.229 jiwa pada tahun 1971 menjadi 147.490.298 jiwa pada tahun 1980. Sepuluh tahun kemudian pada tahun 1990, populasi kembali meningkat sebesar 21,62 persen menjadi sebesar 179.378.946 jiwa. Penurunan laju pertumbuhan populasi menurun dengan signifikan dimulai

2

Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan. 3

Majalah Pangan. 2010. Roadmap Menuju Ketahanan Pangan: Peran serta Strategis Pembangunan Pertanian dan Pedesaan.

4 pada tahun 1995 dengan laju pertumbuhan hanya sebesar 8,57 persen menjadikan jumlah penduduk sebesar 194.754.808 jiwa. Laju pertumbuhan yang kecil terus berlanjut hingga tahun 2010. Dengan jumlah penduduk Indonesia sebesar 237.641.326 jiwa pada tahun 2010 menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat populasi terbesar keempat di dunia4. Tabel 2 menunjukkan perkembangan jumlah penduduk Indonesia.

Tabel 2. Perkembangan Jumlah Penduduk Indonesia Sesuai Sensus Penduduk Indonesia Tahun 1971-2010

Tahun Jumlah Penduduk (jiwa) Laju Pertumbuhan Penduduk (%)

1971 119.208.229

Menurut Nafis (2011), negara-negara berkembang dengan peningkatan jumlah penduduk yang tinggi akan berdampak negatif pada sektor ekonomi, sosial, kesehatan, dan yang paling utama adalah pemenuhan kebutuhan akan pangan. Oleh karena itu, kebijakan yang terkait dengan pangan di Indonesia menjadi prioritas utama. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah alokasi APBN tahun 2011 untuk belanja modal (dimana belanja modal difokuskan untuk pengadaan infrastruktur dasar pendukung pertumbuhan ekonomi dan sektor pertanian dalam rangka program ketahanan pangan) sebesar Rp121 triliun atau sebesar 9,84 persen dari total keseluruhan APBN tahun 20115. Jenis tanaman pangan yang dibudidayakan di Indonesia antara lain padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar.

Getar Merdeka. 2011. Alokasi Belanja APBN 2011 Jadi Rp 1229,5 Triliun.

http://getarmerdeka.blogspot.com/2010/10/alokasi-belanja-apbn-2011-jadi-rp1229-5.html.

5 Padi merupakan komoditas yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia karena beras yang merupakan produk utama dari komoditas padi adalah makanan pokok hampir seluruh masyarakat Indonesia. Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3, luas panen padi merupakan yang terluas di antara luas panen komoditas padngan lainnya. Hal ini disebabkan karena beras merupakan sumber karbohidrat dan energi paling utama bagi penduduk Indonesia. CIA World Fact Book (2006) menyatakan bahwa 99 persen penduduk Indonesia menggunakan beras sebagai sumber makanan pokok. Oleh karena itu dalam rangka memenuhi kebutuhan utama masyarakat Indonesia tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengarah pada pemenuhan kebutuhan pangan nasional difokuskan pada penyediaan komoditas beras dalam jumlah yang cukup bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain karena kebutuhan beras sebagai kebutuhan pokok, menanam padi juga merupakan budaya masyarakat Indonesia sebagai negara beriklim tropis sehingga mendukung budidaya padi dari faktor alam, yaitu iklim dan cuaca. Dukungan faktor alam tersebut diakibatkan oleh posisi Indonesia yang secara geografis terletak di sepanjang garis khatulistiwa sehingga hampir semua lahan di semua daerah di Indonesia bisa ditanami padi. Itulah sebabnya komoditas padi merupakan komoditas pertanian yang paling penting di Indonesia. Tabel 3 menunjukkan luas panen, produktivitas, dan produksi berbagai jenis tanaman pangan Indonesia.

Padi 12.147.637 50,15 66.411.469

Jagung 4.137.676 44,36 18.327.636

Kedelai 660.823 13,48 907.301

Kacang Tanah 620.563 12,56 779.228

Kacang Hijau 258.157 11,30 291.705

Ubi Kayu 1.183.047 202,17 23.918.118

Ubi Jalar 181.073 113,27 2.051.046

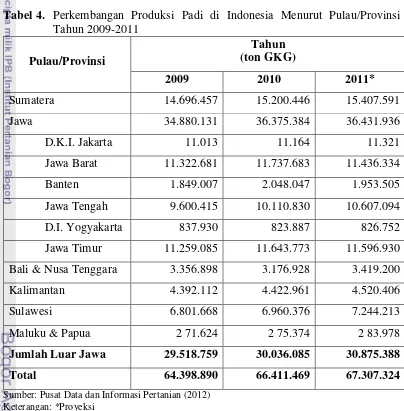

6 Pulau Jawa merupakan pulau dengan produktivitas padi terbesar di Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah produktivitas padi dari luar Pulau Jawa pun masih lebih kecil dibandingkan dengan jumlah produktivitas di Pulau Jawa sendiri. Data tersebut mengindikasikan bahwa Pulau Jawa merupakan pulau yang secara teknis (cuaca dan iklim serta kesuburan lahan) mendukung pembudidayaan padi. Di Pulau Jawa sendiri, dari keenam provinsi yang ada di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang paling tinggi produksi padinya. Tabel 4 menunjukkan produksi padi di Indonesia menurut pulau/provinsi.

Tabel 4. Perkembangan Produksi Padi di Indonesia Menurut Pulau/Provinsi Tahun 2009-2011

Pulau/Provinsi

Tahun (ton GKG)

2009 2010 2011*

Sumatera 14.696.457 15.200.446 15.407.591

Jawa 34.880.131 36.375.384 36.431.936

D.K.I. Jakarta 11.013 11.164 11.321

Jawa Barat 11.322.681 11.737.683 11.436.334

Banten 1.849.007 2.048.047 1.953.505

Jawa Tengah 9.600.415 10.110.830 10.607.094

D.I. Yogyakarta 837.930 823.887 826.752

Jawa Timur 11.259.085 11.643.773 11.596.930 Bali & Nusa Tenggara 3.356.898 3.176.928 3.419.200

Kalimantan 4.392.112 4.422.961 4.520.406

Sulawesi 6.801.668 6.960.376 7.244.213

Maluku & Papua 2 71.624 2 75.374 2 83.978

Jumlah Luar Jawa 29.518.759 30.036.085 30.875.388

Total 64.398.890 66.411.469 67.307.324

Sumber: Pusat Data dan Informasi Pertanian (2012) Keterangan: *Proyeksi

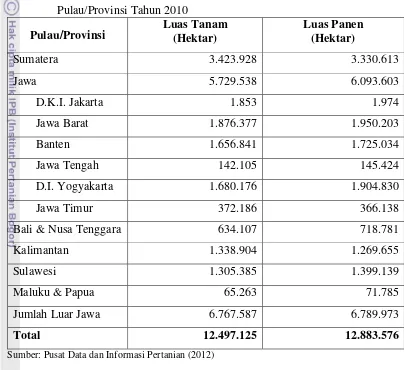

7 Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Depok, Cimahi, dan Banjar6. Produktivitas padi sawah dan ladang di Kabupaten Bogor adalah sebesar 538.777 ton pada tahun 2010. Tabel 5 menunjukkan luas tanam dan luas panen tanaman padi di Indonesia menurut pulau/provinsi.

Tabel 5. Luas Tanam dan Luas Panen Tanaman Padi di Indonesia Menurut Pulau/Provinsi Tahun 2010

Pulau/Provinsi Luas Tanam (Hektar) Luas Panen (Hektar)

Sumatera 3.423.928 3.330.613

Jawa 5.729.538 6.093.603

D.K.I. Jakarta 1.853 1.974

Jawa Barat 1.876.377 1.950.203

Banten 1.656.841 1.725.034

Jawa Tengah 142.105 145.424

D.I. Yogyakarta 1.680.176 1.904.830

Jawa Timur 372.186 366.138

Bali & Nusa Tenggara 634.107 718.781

Kalimantan 1.338.904 1.269.655

Sulawesi 1.305.385 1.399.139

Maluku & Papua 65.263 71.785

Jumlah Luar Jawa 6.767.587 6.789.973

Total 12.497.125 12.883.576

Sumber: Pusat Data dan Informasi Pertanian (2012)

Terdapat dua sistem budidaya padi, yaitu dengan cara konvensional (anorganik) dan organik. Sistem budidaya padi dengan cara konvensional yaitu sistem penanaman dengan menggunakan bahan-bahan kimia dalam proses budidayanya, contohnya menggunakan pupuk dan pestisida kimia. Sistem budidaya dengan cara konvensional sudah menjadi kebiasaan para petani. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, sistem budidaya padi dengan cara

6

8 organik mulai diterapkan. Penerapan sistem tersebut disebabkan oleh perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih mengutamakan kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup. Gaya hidup sehat masyarakat dunia dengan slogan “Back to

Nature” merupakan tren baru pada abad 21 sehingga segala sesuatu yang

dikonsumsi mulai diusahakan berbahan dasar organik.

Meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan dan kelestarian lingkungan menyebabkan masyarakat lebih selektif dalam memilih pangan yang aman bagi kesehatan dan ramah lingkungan. Permintaan akan pangan berbahan organik, terutama beras organik pun semakin meningkat. Para petani dan pemerintah daerah pun mulai menyadari adanya peluang pasar organik yang besar dan menguntungkan sehingga beberapa pemerintah daerah yang salah satunya adalah Pemerintah Kabupaten Bogor mulai menyusun berbagai program terkait produksi pangan berbahan dasar organik, salah satunya adalah Program Peningkatan Produktivitas Beras Nasional dengan memanfaatkan local spesific. Hal ini maksudnya adalah mengintensifkan lahan sawah yang semakin sempit di Kabupaten dan Kota Bogor untuk produksi beras organik sehingga berdaya saing lebih7.

Terdapat sebelas dari 40 kecamatan di Kabupaten Bogor yang memiliki potensi pengembangan usahatani padi sawah organik. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam Lampiran 1, di beberapa kecamatan ada beberapa desa yang di setiap desanya memiliki beberapa kelompok tani padi sawah organik. Kelompok-kelompok tani tersebut merupakan objek program Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mendukung pengembangan potensi padi organik. Sampai saat ini desa-desa di Kabupaten Bogor belum ada yang tercatat berhasil menerapkan sistem budidaya padi murni organik, tetapi masih semi organik. Istilah padi yang dibudidayakan secara semi organik tersebut dinamakan padi sehat. Oleh karena itu, dalam masa transisi dari sistem budidaya anorganik ke organik, produk beras yang dihasilkan dari sistem budidaya padi semi organik dinamakan beras sehat.

Kelompok Tani Silih Asih yang berlokasi di Desa Ciburuy merupakan kelompok tani yang memiliki lahan pertanian padi sehat paling luas dari 26

7

9 kelompok tani yang menjadi objek program pengembangan potensi padi organik Kabupaten Bogor. Kelompok Tani Saung Kuring juga merupakan kelompok tani yang berlokasi di Desa Ciburuy dan membudidayakan padi sehat. Oleh karena itu, data tersebut secara tidak langsung menginformasikan bahwa Desa Ciburuy merupakan sentra produksi padi sehat di Kabupaten Bogor sehingga dijadikan teladan bagi desa-desa bahkan kecamatan lain di Kabupaten Bogor dalam pengembangan potensi padi organik.

1.2 Perumusan Masalah

Pihak Departemen Pertanian dan Kehutanan Pemerintah Kabupaten Bogor menyatakan bahwa budidaya padi secara murni organik masih belum berkembang di Kabupaten Bogor. Hal ini disebabkan karena adanya risiko yang dihadapi petani dalam proses transisi dari budidaya padi secara konvensional (anorganik) menjadi organik. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bogor, khususnya Dinas Pertanian dan Kehutanan akan sangat mendukung apabila ada petani atau sekelompok petani yang ingin mengembangkan budidaya padi secara organik. Desa Ciburuy, Kecamatan Cigombong diklaim Departemen Pertanian dan Kehutanan Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai produsen padi sehat yang paling berkembang di Kabupaten Bogor. Padi sehat merupakan padi yang dibudidayakan dengan sistem budidaya semi organik, yaitu mengkombinasikan input-input berbahan dasar kimia dan berbahan dasar organik dalam proses budidayanya.

10 berprofesi sebagai petani, tercatat hanya 52 orang (3,67 persen) diantaranya yang aktif melakukan usahatani padi sehat dan rata-rata menggarap lahan seluas 0,34 hektar dengan ukuran usahatani antara 0,1 sampai dengan satu hektar. Hal ini tentu menimbulkan beberapa pertanyaan, di antaranya:

1. Mengapa jumlah petani padi sehat di Desa Ciburuy masih relatif sedikit? Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan para petani tidak mengembangkan kegiatan usahatani padi sehat di Desa Ciburuy? Apakah usahatani padi sehat di Desa Ciburuy merugikan dan tidak efisien dari segi biaya bagi petani?

2. Apakah terdapat perbedaan pendapatan dan efisiensi biaya yang signifikan antarpetani padi sehat berdasarkan ukuran usahatani?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis keragaan usahatani padi sehat ukuran usahatani luas dan sempit di Desa Ciburuy.

2. Menganalisis pendapatan dan efisiensi biaya usahatani padi sehat ukuran usahatani luas dan sempit di Desa Ciburuy.

1.4 Manfaat Penelitian

11 diharapkan sebagai penambah wawasan tentang padi sehat serta permasalahan dalam budidayanya. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk pengembangan penelitian mengenai usahatani padi anorganik, sehat, maupun organik. Bagi penulis, penelitian ini sebagai implementasi ilmu yang telah didapatkan di bangku kuliah untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan yang ditemukan sesuai dengan bidang ilmu.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pertanian Pangan Organik dan Budidaya Padi Organik

Teknologi pertanian yang semakin mutakhir dan dapat diperbaharui

(renewable) menimbulkan perubahan yang signifikan dalam kegiatan usahatani,

khususnya tanaman pangan. Menurut Andoko (2002), peran serta teknologi pertanian dalam kegiatan usahatani menjadikan pertanian tradisional berubah menjadi pertanian modern. Perubahan yang ditimbulkan dalam pertanian modern dapat berupa perubahan yang positif dan negatif. Perubahan yang positif dari pertanian modern adalah yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tanaman dengan berbagai cara, antara lain penggunaan benih/bibit unggul, penggunaan pupuk kimia yang menyebabkan lahan menjadi subur, dan pembasmian hama dan penyakit tanaman menggunakan pertisida kimia.

Selain perubahan positif, pertanian modern juga menyebabkan perubahan negatif dalam jangka panjang. Dampak negatif dari penggunaan benih/bibit unggul berkaitan dengan keanekaragaman hayati, yaitu tersingkirnya bahkan punahnya jenis tanaman lain akibat penanaman dan pengembangan hanya varietas-varietas yang menguntungkan secara ekonomis. Selanjutnya, dampak negatif penggunaan pupuk kimia secara berkesinambungan adalah perusakan tanah dalam jangka panjang, yaitu struktur tanah yang secara alami gembur menjadi sangat keras. Dampak negatif selanjutnya adalah penggunaan pestisida kimia. Penggunaan pestisida kimia yang awalnya bertujuan hanya untuk membasmi hama ternyata turut membasmi organisme yang bukan menjadi target penyemprotannya, yaitu organisme yang berjasa menguraikan serasah dedaunan menjadi tanah yang kaya bahan organik sehingga membuat tanah tetap subur dan gembur. Selain itu, penggunaan pestisida kimia dalam proses budidaya tanaman pangan dapat menyebabkan keracunan bagi manusia yang mengkonsumsinya. Keracunan tersebut dapat berupa timbulnya penyakit kanker, stroke, bahkan kebutaan baik bagi orang yang mengonsumsi tanaman hasil semprotan pestisida kimia maupun petani yang terlibat langsung dalam kegiatan penyemprotan dengan pestisida kimia.

13 budidaya yang aman, baik untuk lingkungan maupun manusia sebagai konsumen produk tanaman pangan. Teknik budidaya tersebut kemudian dikembangkan dengan cara organik (pertanian organik), yaitu teknik budidaya yang menggunakan input-input yang berbahan dasar organik. Input-input yang digunakan dalam teknik budidaya organik misalnya benih varietas lokal yang relatif masih alami, pupuk organik (seperti kandang, kompos, dan lain-lain), serta pestisida nabati. Oleh karena itu, produk pangan yang dibudidayakan secara organik terbebas dari residu zat berbahaya.

Pertanian pangan organik merupakan suatu sistem budidaya tanaman yang bertujuan untuk mendaur ulang hara secara alami yang berasal dari limbah tanaman (pupuk kompos), ternak (pupuk kandang), dan limbah lainnya yang mampu meningkatkan kesuburan dan memperbaiki struktur tanah (Sutanto 2002). Mekanisme sistem budidaya organik adalah mentransfer unsur hara dari sisa tanaman, kompos, dan pupuk kandang ke dalam tanah melalui proses mineralisasi. Dengan kata lain, unsur hara didaur ulang melalui beberapa tahapan sehingga menghasilkan bentuk senyawa organik yang dapat diserap oleh tanaman. Oleh karena itu, terdapat perbedaan yang signifikan antara sistem budidaya organik dengan sistem budidaya konvensional (anorganik). Mekanisme sistem budidaya konvensional adalah memberikan unsur hara secara cepat dan langsung dalam bentuk larutan sehingga segera diserap dalam takaran dan waktu pemberian yang sesuai dengan kebutuhan tanaman tanpa melalui beberapa tahapan.

14 waktu dan proses pembangunan kesuburan tanah melalui penggunaan pupuk organik yang berkesinambungan, secara perlahan penggunaan pupuk kimia berkadar hara tinggi dapat dikurangi dan digantikan dengan pupuk organik. Perpaduan budidaya organik dan konvensional disebut dengan Sistem Gizi Tanaman Terpadu/SGTT (Integrated Plant Nutrient System/INPS) atau dapat juga disebut sebagai Pengelolaan Gizi/Nutrisi Terpadu. Sistem ini sudah mulai dikembangkan oleh badan dunia FAO (Food Association Organization) dan diterapkan di beberapa negara di kawasan Asia dan Pasifik.

Salah satu komoditas dalam tanaman pangan yang telah banyak dibudidayakan secara organik di Indonesia adalah tanaman padi. Menurut Andoko (2002) tidak terdapat banyak perbedaan dalam membudidayakan padi secara organik maupun konvensional. Perbedaannya hanya terdapat pada pemilihan varietas dan penggunaan pupuk dasar. Varietas benih/bibit yang digunakan dalam budidaya padi secara organik adalah benih/bibit non-hibrida. Tujuan penggunaan benih/.bibit non-hibirda adalah untuk mempertahankan keanekaragaman hayati. Selain itu, varietas benih/bibit non-hibrida memungkinkan untuk ditanam secara organik karena varietas benih/bibit non-hibrida dapat hidup dan berproduksi optimal pada kondisi yang alami sedangkan benih/bibit hibrida dikondisikan untuk dibudidayakan secara anorganik, antara lain harus menggunakan pupuk kimia dan harus menggunakan pestisida kimia dalam pemberantasan hama dan penyakit.

Langkah-langkah budidaya padi secara organik antara lain adalah sebagai berikut (Andoko 2002):

1. Pemilihan Varietas

Padi hibrida kurang cocok untuk ditanam secara organik karena diperoleh melalui proses pemuliaan di laboratorium. Walaupun merupakan varietas unggul tahan hama dan penyakit tertentu, padi hibrida pada umumnya hanya dapat tumbuh dan berproduksi optimal bila disertai dengan aplikasi pupuk kimia dalam jumlah banyak. Varietas padi yang cocok ditanam secara organik hanyalah jenis atau varietas alami, antara lain rojolele, mentik, pandan, dan lestari.

15 Pembenihan merupakan salah satu tahap dalam budidaya padi karena umumnya ditanam dengan menggunakan benih yang sudah disemaikan terlebih dahulu di tempat lain. Dalam penyeleksian benih, perlu diperhatikan kualitas benih. Spesifikasi benih yang bermutu adalah jenis yang murni, bernas, kering, sehat, bebas dari penyakit, dan bebas dari campuran biji rerumputan yang tidak dikehendaki. Penggunaan benih yang ideal pada setiap hektar tanah yang akan ditanami 30 kg.

3. Penyiapan Lahan

Penyiapan lahan pada dasarnya adalah pengolahan tanah sawah hingga siap untuk ditanami. Prinsip pengolahan tanah adalah pemecahan bongkahan-bongkahan tanah sawah sedemikian rupa hingga menjadi lumpur lunak dan sangat halus. Selain kehalusan tanah, ketersediaan air yang cukup harus diperhatikan. Pembajakan sawah dapat menggunakan traktor atau cara tradisional dengan tenaga hewan (biasanya memanfaatkan kerbau). Pembajakan sawah dengan kedua cara tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu pembalikan tanah. Akan tetapi, menurut pengalaman padi organik, cara pembajakan tradisional memberikan hasil yang lebih baik.

4. Penanaman

16 5. Penyulaman

Penyulaman merupakan penggantian bibit yang tidak tumbuh, rusak, dan mati dengan bibit baru. Penyulaman sebaiknya dilakukan maksimal dua minggu setelah tanam untuk mencegah pertumbuhan padi yang tidak serentak.

6. Pengolahan Tanah Ringan

Pengolahan tanh ringan biasanya dilakkukan sekitar dua puluh hari setelah tanam. Tujuan pengolahan tanah ringan adalah menukar udara, yaitu memasukkan oksigen ke dalam tanah dan menguapkan gas-gas yang terbentuk dalam keadaan anaerobik di dalam tanah.

7. Penyiangan

Penyiangan pertama dilakukan seminggu setelah pengolahan lahan ringan. Tujuan penyiangan adalah memberantas tanaman liar atau tanaman pengganggu (gulma) yang masih tumbuh seiring pertumbuhan padi. Pertumbuhan tanaman tersebut menyebabkan timbulnya persaingan dengan tanaman padi dalam memperoleh zat hara dari tanah. Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut gulma dan membuangnya ke luar areal sawah atau dipendam dalam lumpur sawah sedalam-dalamnya. Dalam satu musim tanam, dilakukan tiga kali penyiangan, yaitu pada saat tanaman berumur empat minggu, 35 hari, dan 55 hari.

8. Pemasukan dan Pengeluaran Air

17 muncul serentak, air segera dimasukkan kemballi dengan ketinggian tetap 5 sampai dengan 10 cm.

Sedangkan pengeringan sawah dilakukan hanya pada fase sebelum bunting selama 4 sampai dengan 5 hari dan fase pemasakan biji hingga saat padi dipanen. Tujuan utama pengeringan sawah adalah untuk memperbaiki aerasi tanah, memacu pertumbuhan anakan, meningkatkan suhu dalam tanah, meningkatkan perombakan bahan organik oleh jasad renik, mencegah terjadinya busuk akar, serta mengurangi populasi berbagai hama.

9. Pemupukan

Kegiatan pemupukan dibagi ke dalam dua jenis, yaitu pemupukan dasar dan pemupukan susulan. Pemupukan dasar dilakukan bersamaan dengan kegiatan pembajakan kedua. Jenis pupuk organik yang digunakan sebagai pupuk dasar berupa pupuk kandang atau kompos matang sebanyak 5 ton /ha. Pemupukan susulan pada budidaya padi secara organik dilakukan tiga kali selama satu musim tanam. Pemupukan susulan tahap I dilakukan saat tanaman berumur sekitar 15 hari dengan menggunakan jenis pupuk kandang matang sebanyak 1 ton/ha atau kompos fermentasi sebanyak 05 ton/ha. Pemupukan susulan tahap II dilakukan seminggu sekali saat tanaman berumur 25 sampai dengan 60 hari dengan menggunakan jenis pupuk organik cair buatan sendiri dengan unsur N yang tinggi sebanyak 1 liter pupuk dilarutkan dalam 17 liter air. Pemupukan susulan tahap III dilakukan seminggu sekali saat tanaman memasuki fase generatif atau pembentukan buah, yaitu setelah tanaman berumur 60 hari dengan menggunakan pupuk organik cair buatan sendiri dengan unsur P dan K tinggi sebanyak 2 sampai dengan 3 sendok makan pupuk P organik dicampurkan dalam 15 liter pupuk K organik.

10. Pemberantasan Hama dan penyakit

Pemberantasan hama dan penyakit padi organik perlu dilakukan secara terpadu antara teknik budidaya, biologis, fisik (perangkap atau umpan), dan kimia (pestisida organik/nabati).

18 1. Jajagoan (Echinochloa crus-galli), merupakan sejenis rumput berbatang bulat, sering dijumpai pada tanaman padi di lahan basah, dan mampu menghasilkan biji dengan pertumbuhan yang sangat baik (terutama bila tanah banyak mengandung unsur Nitrogen). Saat masih muda, rumput ini seruppa dengan tanaman padi sehingga sulit dibedakan. Pada tanaman padi di bawah umur 60 hari, jajagoan menjadi gulma yang sangat serius.

2. Sunduk gangsir (Digtaria ciliaris), merupakan sejenis rumput berbatang bulat, sering dijumpai pada tanaman padi di lahan agak kering , dan mampu bertahan hidup dalam kondisi agak ekstrim.

3. Teki (Cyperus rotundus), merupakan sejenis rumput berbatang segitiga dan berumbi, memperbanyak hanya menggunakan batang bawah (umbi) walaupun menghasilkan biji, mampu tumbuh dan berkembang dalam berbagai kondisi tanah dan lingkungan, dan umbinya mampu bertahan hidup walaupun di areal persawahan yang tergenang atau kekeringan dalam waktu lama.

4. Eceng, merupakan tanaman berdaun lebar dan bersifat annual, sering dijumpai pada tanaman padi sawah, memperbanyak dengan biji, dan hidup di berbagai tempat basah atau genangan air.

Pembudidayaan padi secara organik tidak terlepas dari serangan hama dan penyakit. Hama-hama tersebut tergolong hama penting karena serangannya dapat merugikan petani. Jenis hama-hama tersebut antara lain adalah sebagai berikut: 1. Wereng, merupakan serangga kecil yang pada saat dewasa menghisap cairan

pada pangkal batang dan buir padi yang masih lunak sehingga padi yang terserang menjadi layu, menguning, dan akhirnya mati. Jenis-jenis wereng yang menyerang padi antara lain: wereng cokelat (Nilaparvata lugens), wereng hijau (Nephotettix virescens), wereng zig-zag (Deltocephalus dorsalis), dan wereng putih (Cofana spectra).

2. Walang sangit (Leptocorisa oratorius), merupakan bertubuh ramping dengan tungkai dan antena memanjang dan menghisap setiap bulir padi, baik yang baru berisi maupun lama berkali-kali sehingga warnanya menjadi kecokelatan dan hampa.

19 saat berada pada fase berbunga dengan tanda batang terpotong sehingga malai menjadi kering (beluk). Jenis-jenis penggerek batang yang menyerang padi antara lain: penggerek batang bergaris (Chilo supressalis), penggerek batang kuning (Tryporyza incertulas), dan penggerek batang merah jambu (Sesamia

inferens).

4. Ganjur (Orseolia oryzae), merupakan serangga berbentuk nyamuk berwarna kemerahan yang memakan bagian padi di antara dasar titik timbuj dan pucuk tanaman sehingga seludang daun di sekelilingnya menjadi tumbuh berongga. 5. Tikus (Rattus argentiventer), merupakan binatang bersifat jera hama, yaitu

tidak akan memangsa umpan beracun lagi bila pernah memangsanya dan menyerang tanaman padi mulai dari yang masih di persemaian, stadia vegetatif, maupun setelah membentuk biji.

Sedangkan jenis-jenis penyakit yang sering menyerang padi antara lain sebagai berikut:

1. Bercak cokelat, disebabkan oleh cendawan Helmintosporium oryzae yang mengakibatkan kehilangan hasil sampai 50 persen dan kualitas bijinya rendah. Gejala serangannya antara lain timbul bercak-bercak cokelat seperti biji wijen pada daun atau gabah.

2. Blast, disebabkan oleh cendawan Pyricularia oryzae yang dipicu oleh penggunaan pupuk N terlalu tinggi dengan curah hujan dan kelembaban yang tinggi. Gejala serangannya antara lain muncul bercak berbentuk seperti mata pada daun padi.

3. Tungro, disebabkan oleh virus tungro yang dibawa oleh hama wereng yang mengakibatkan padi menjadi kerdil dan daun bewarna kuning atau jingga.

2.2 Kajian Analisis Pendapatan Usahatani Komoditas Padi

20 menunjukkan bahwa usahatani padi ketan putih dan non ketan menguntungkan bagi petani dan efisiensi dari segi pendapatan.

Fatullah (2010) membandingkan antara analisis usahatani padi konvensional dan padi sehat dengan menggunakan analisis usahatani yang terdiri dari biaya, pendapatan, dan efisiensi pendapatan usahatani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan dalam proses budidaya padi sehat lebih banyak daripada padi konvensional, yaitu terdapat kegiatan tambahan seperti kegiatan persiapan benih, pembuatan pupuk kompos, pembuatan pestisida nabati, dan pembuatan pupuk cair. Jika dilihat dari segi keuntungan, maka keuntungan usahatani padi sehat lebih besar daripada keuntungan usahatani padi konvensional, sedangkan jika dilihat dari segi efisiensi pendapatan, maka usahatani padi konvensional lebih efisien daripada usahatani padi sehat. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa usahatani padi sehat menghasilkan keuntungan bagi petaninya. Sementara menurut Lubis (2009), usahatani padi sehat memiliki risiko yang bersumber dari risiko produksi dan risiko harga. Berdasarkan hasil analisis, risiko produksi pada usahatani padi sehat memiliki dampak besar walaupun probabilitas terjadinya risiko kecil, sedangkan risiko penerimaan memiliki dampak yang kecil tetapi probabilitas terjadinya risiko besar. Hal ini menunjukkan bahwa petani padi sehat sering menghadapi risiko penerimaan yang dapat menurunkan tingkat pendapatan walaupun dampaknya kecil.

Mulyaningsih (2010) membandingkan kegiatan usahatani padi SRI dan konvensional dengan menggunakan analisis usahatani yang terdiri dari biaya, pendapatan, dan efisiensi usahatani. Untuk analisis efisiensi usahatani, selain menggunakan nilai B/C juga menggunakan nilai return to family labour dan

return to land. Tidak hanya itu penelitian tersebut juga menambahkan analisis

21 tenaga kerja dan pengadaan kompos. Sedangkan pada usahatani padi konvensional input paling besar dicurahkan untuk tenaga kerja, pengadaan pestisida, dan pupuk. Sehingga biaya input tersebut memiliki proporsi yang cukup besar pada biaya total kedua usahatani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik usahatani padi SRI dan konvensional menguntungkan bagi petani dengan perbandingan usahatani padi SRI memberikan keuntungan lebih besar bagi petaninya daripada petani padi konvensional. Selain itu, bila ditinjau dari segi efisiensi pendapatan, baik usahatani padi SRI dan konvensional efisien dengan perbandingan usahatani padi SRI lebih efisien daripada padi konvensional.

Nafis (2011) menggunakan analisis pendapatan usahatani dan R/C Rasio untuk melihat efisiensi usahatani padi organik. Usahatani padi organik dibagi dalam dua kelompok responden, yaitu usahatani padi organik tersertifikasi dan usahatani padi organik non-sertifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usahatani padi organik menguntungkan bagi petani dengan perbandingan keuntungan yang diterima oleh petani padi organik tersertifikasi lebih besar daripada petani padi organik non-sertifikasi. Selain itu, bila ditinjau dari segi efisiensi pendapatan, usahatani padi organik efisien dengan perbandingan pendapatan usahatani padi organik tersertifikasi lebih efisien daripada pendapatan usahatani padi organik non-sertifikasi.

22 usahatani, yaitu terdiri dari biaya, pendapatan, dan efisiensi, dimana secara keseluruhan penelitian Anshori (2010), Fatullah (2010), Mulyaningsih (2010), dan Nafis (2011) menunjukkan bahwa usahatani padi menguntungkan bagi petani.

Penelitian Fatullah (2010), dan penelitian ini memiliki persamaan dalam lokasi penelitian, yaitu di Desa Ciburuy, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, dan objek penelitian, yaitu pendapatan usahatani padi sehat. Perbedaannya terdapat pada metode penelitian dimana Fatullah (2010) membandingkan antara sistem usahatani padi sehat dan konvensional, Lubis (2009) sedangkan penelitian ini membandingkan antara usahatani padi sehat berukuran luas dan usahatani padi sehat berukuran sempit. Selain itu, Fatullah (2010) mengambil sampel sebagai responden sebanyak 30 petani secara purposive (sengaja), yang terbagi menjadi 15 responden petani padi sehat dan 15 responden petani padi konvensional, sedangkan penelitian ini mengambil sampel sebagai responden sebanyak 35 petani secara simple random sampling (pengacakan sederhana), yang terbagi menjadi delapan responden petani padi sehat berukuran luas dan 27 responden petani padi sehat berukuran sempit. Perbedaan selanjutnya, Fatullah (2010) menggunakan data usahatani hanya pada satu musim tanam, yaitu musim tanam I periode musim tanam 2009, sedangkan penelitian ini menggunakan data usahatani tiga musim tanam selama periode musim tanam 2010/2011.

III KERANGKA PEMIKIRAN

3.1 Kerangka Pemikiran Teoritis 3.1.1 Teori Produksi

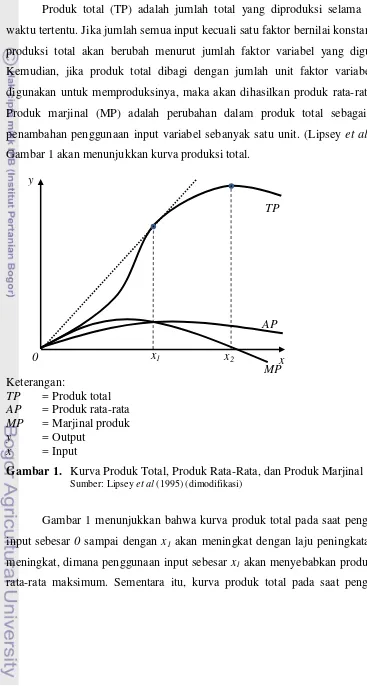

Produk total (TP) adalah jumlah total yang diproduksi selama periode waktu tertentu. Jika jumlah semua input kecuali satu faktor bernilai konstan, maka produksi total akan berubah menurut jumlah faktor variabel yang digunakan. Kemudian, jika produk total dibagi dengan jumlah unit faktor variabel yang digunakan untuk memproduksinya, maka akan dihasilkan produk rata-rata (AP). Produk marjinal (MP) adalah perubahan dalam produk total sebagai akibat penambahan penggunaan input variabel sebanyak satu unit. (Lipsey et al 1995). Gambar 1 akan menunjukkan kurva produksi total.

Keterangan:

TP = Produk total AP = Produk rata-rata MP = Marjinal produk y = Output

x = Input

Gambar 1. Kurva Produk Total, Produk Rata-Rata, dan Produk Marjinal Sumber: Lipsey et al (1995) (dimodifikasi)

Gambar 1 menunjukkan bahwa kurva produk total pada saat penggunaan input sebesar 0 sampai dengan x1 akan meningkat dengan laju peningkatan yang meningkat, dimana penggunaan input sebesar x1 akan menyebabkan produktivitas rata-rata maksimum. Sementara itu, kurva produk total pada saat penggunaan

x1 x2

AP

MP y

x 0

24 input sebesar x1 sampai dengan x2 juga akan meningkat tetapi laju peningkatannya semakin menurun. Kemudian penggunaan input yang lebih besar dari x2 justru akan menyebabkan kurva produk total menurun sehingga produk marjinal bernilai negatif. Oleh karena itu, penggunaan input yang akan menghasilkan produksi optimum adalah sebesar antara x1 dan x2, dimana jumlah penggunaan input sebesar x2 akan menghasilkan produksi yang maksimum.

Menurut Hernanto (1996), usahatani terdiri dari beberapa bagian yang dalam hal ini sebagai input usahatani, antara lain:

1. Lahan, yaitu tanah usahatani yang di atasnya tumbuh tanaman. Jenis-jenisnya yaitu kolam, tambak, sawah,dan tegalan. Selain itu, terdapat juga tanaman setahun dan tahunan.

2. Bangunan yang berupa rumah petani, gudang dan kandang, lantai jemur, dan lain-lain.

3. Alat-alat pertanian seperti cangkul, parang, garpu, linggis, sprayer, traktor, pompa air, dan lain-lain.

4. Pencurahan kerja untuk mengolah tanah, menanam, memelihara, dan lain-lain. 5. Kegiatan petani yang menetapkan rencana usahataninya, mengawasi jalannya

usahatani, dan menikmati hasil usahataninya.

Suratiyah (2009) dan Hernanto (1996) memaparkan beberapa faktor yang berpengaruh dalam usahatani, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Faktor Alam

25 adalah tanah. Tanah juga merupakan faktor produksi yang penting karena tanah merupakan tempat tumbuhnya tanaman, ternak, dan usahatani keseluruhannya. Jenis-jenis tanah yang terkait dengan kesuburan, lokasi, luas, dan kemiringan akan mempengaruhi produktivitas tanaman. Tentu saja faktor tanah tidak terlepas dari pengaruh alam sekitarnya.

2. Faktor Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan faktor penting dalam usahatani keluarga (family

farms), khususnya tenaga kerja petani beserta anggota keluarganya. Rumah

tangga tani yang umumnya sangat terbatas kemampuannya dari segi modal, peranan tenaga kerja keluarga sangat menentukan. Baik pada usahatani keluarga maupun perusahaan pertanian, peranan tenaga kerja belum sepenuhnya dapat diganti dengan teknologi yang menghemat tenaga. Hal ini dikarenakan selain mahal, juga ada hal-hal tertentu yang memang tenaga kerja manusia tidak dapat digantikan dengan teknologi.

3. Faktor Modal dan Peralatan

Tanah serta alam sekitarnya dan tenaga kerja adalah faktor produksi asli, sedangkan modal dan peralatan merupakan substitusi faktor produksi tanah dan tenaga kerja. Dengan modal dan peralatan, faktor produksi tanah dan tenaga kerja dapat memberikan manfaat yang jauh lebih baik bagi manusia. Selain itu, dengan modal dan peralatan, penggunaan tanah dan tenaga kerja dapat dihemat.

4. Faktor Manajemen

26 keterampilan, dan pengalaman petani yang memadai sangat diperlukan dan sangat menentukan keberhasilan usahataninya.

3.1.2 Teori Penerimaan

Nicholson (1995) mendefinisikan penerimaan sebagai hasil penjualan keluaran (output) sejumlah tertentu dengan harga pasar per unit. Grafik penerimaan digambarkan dalam Gambar 2.

Keterangan:

TR = Penerimaan total P = Harga pasar per unit Q = Keluaran (output)

Gambar 2. Grafik Penerimaan Sumber: Nicholson (1995)

Gambar 2 menunjukkan bahwa jika produsen berhasil menjual output sebanyak Q1 dengan harga per satuannya sebesar P1, maka produsen tersebut akan memperoleh penerimaan sebesar luas daerah 0 P1 TR1 Q1. Hal ini diasumsikan dalam keadaan linear, yang artinya harga satuan output yang dijual tetap, sehingga semakin banyak jumlah hasil produksi yang dijual dengan harga jual tertentu, semakin besar penerimaan yang diperoleh produsen.

Penerimaan total usahatani dapat didefinisikan sebagai nilai produk total usahatani dalam jangka waktu tertentu, baik yang dijual maupun yang tidak dijual (Soekartawi et al. 1986). Atau dengan kata lain, penerimaan usahatani merupakan seluruh pendapatan yang diperoleh dari usahatani selama satu periode (Suratiyah 2009). Pinjaman uang untuk keperluan usahatani tidak termasuk penerimaan

P

P1

Q1 Q

0

TR

27 usahatani. Sedangkan Hernanto (1996) menyatakan penerimaan usahatani merupakan penerimaan dari semua sumber usahatani yang meliputi jumlah penambahan inventaris, nilai penjualan hasil, dan nilai penggunaan rumah dan yang dikonsumsi.

Oleh karena itu, penerimaan usahatani dapat dibagi menjadi dua, yaitu penerimaan tunai dan penerimaan tidak tunai. Penerimaan tunai merupakan sejumlah nilai uang yang diterima petani atas penjualan hasil produk usahataninya, sedangkan penerimaan tidak tunai merupakan nilai hasil produk usahatani yang tidak dijual, tetapi dikonsumsi sendiri, disimpan sebagai persediaan atau aset petani, dan lain sebagainya sehingga tidak menghasilkan dalam bentuk uang. Jika penerimaan tunai dan penerimaan tidak tunai, maka akan didapatkan nilai penerimaan total usahatani.

Soeharjo dan patong (1973) membagi wujud penerimaan usahatani menjadi tiga hal, antara lain sebagai berikut:

1. Hasil penjualan tanaman, ternak, ikan, atau produk yang akan dijual.

2. Produk yang dikonsumsi petani dan keluarganya selama melakukan kegiatan. Seandainya konsumsi produk ini ditunda bisa ditunda sampai jangka waktu produksi selesai, maka bentuknya tidak berbeda dengan produk yang dijual maupun yang akan dijual.

3. Kenaikan nilai inventaris, yaitu kenaikan nilai benda-benda inventaris yang dimiliki petani.

3.1.3 Teori Biaya

Biaya total (TC) adalah biaya total untuk menghasilkan tingkat output tertentu. Biaya total dibagi menjadi dua bagian, yaitu biaya tetap total (Total

Fixed Cost=TFC) dan biaya variabel total (Total Variabel Cost=TVC). Biaya

tetap adalah biaya yang tidak berubah meskipun output berubah. Sedangkan biaya variabel merupakan biaya yang berkaitan langsung dengan output, yaitu bertambah besar seiring peningkatan produksi, dan sebaliknya semakin berkurang seiring penurunan produksi. Klasifikasi biaya usahatani menjadi biaya tetap dan variabel tersebut dijelaskan dalam formulasi (Lipsey et al 1995):

28 keterangan:

TC = Biaya total TFC = Biaya tetap TVC = Biaya variabel

, , = Harga satuan input variabel , , , , = Jumlah penggunaan input variabel , ,

Formulasi tersebut menunjukkan bahwa biaya tetap nilainya tetap pada setiap periode produksi sedangkan biaya variabel nilainya ditentukan oleh jumlah penggunaan input variabel, dimana jumlah penggunaan dan harga input variabel tidak selalu sama di setiap periode produksi. Oleh karena itu, peningkatan dan penurunan biaya total dipengaruhi oleh peningkatan dan penurunan jumlah biaya variabel usahatani.

Menurut Soeharjo dan Patong (1973), pengeluaran usahatani secara umum meliputi biaya tetap dan biaya variabel; serta pengeluaran usahatani tunai dan yang diperhitungkan. Pengeluaran tunai adalah pengeluaran yang dibayarkan dengan uang, seperti biaya pembelian sarana produksi dan biaya untuk membayar tenaga kerja. Pengeluaran yang diperhitungkan digunakan untuk menghitung berapa sebenarnya pendapatan kerja petani bila bunga modal dan niai kerja keluarga diperhitungkan. Modal yang digunakan petani diperhitungkan sebagai modal pinjaman pinjaman meskipun modal tersebut milik petani sendiri. Kerja keluarga dinilai berdasarkan upah yang berlaku pada waktu anggota keluarga menyumbangkan kerja dan pada tempat mereka bekerja. Selain berwujud biaya tetap dan biaya variabel, pengeluaran juga mencakup penurunan nilai inventaris usahatani. Nilai inventaris berkurang karena hilang, rusak, atau karena penyusutan. Penyusutan terjadi karena pengaruh umur atau karena dipakai, contohnya gedung-gedung, traktor, bajak, cangkul, dan lain sebagainya.

29 pengeluaran usahatani adalah semua biaya operasional dengan tanpa memperhitungkan bunga dari modal usahatani dan nilai kerja pengelola usahatani yang meliputi pengeluaran tunai, penyusutan benda fisik, pengurangan nilai inventaris, dan nilai tenaga kerja yang tidak dibayar.

Soekartawi (2002) mengklasifikasikan biaya usahatani menjadi dua, yaitu biaya tetap (fixed cost) dan biaya tidak tetap atau biaya variabel (varieble cost). Biaya tetap didefinisikan sebagai biaya yang relatif tetap jumlahnya dan terus dikeluarkan tanpa dipengaruhi oleh besar-kecilnya jumlah produksi, bahkan berjalan atau tidaknya usahatani. Sedangkan biaya tidak tetap atau biaya variabel didefinisikan sebagai biaya yang jumlahnya dipengaruhi oleh jumlah produksi. Biaya ini dapat berubah sesuai dengan jumlah produksi yang ingin dihasilkan. Selain itu, pengeluaran usahatani juga dapat diklasifikasikan sebagai pengeluaran tunai dan tidak tunai (pengeluaran yang diperhitungkan). Pengeluaran tunai merupakan pengeluaran yang dibayarkan dengan uang, sedangkan pengeluaran tidak tunai merupakan pengeluaran yang diperhitungkan secara tidak langsung karena tidak dilakukan secara verbal. Contoh pengeluaran tidak tunai atau pengeluaran yang diperhitungkan adalah penyusutan sarana produksi, gaji untuk tenaga kerja dalam keluarga petani, dan lain sebagainya.

3.1.4 Teori Pendapatan

Pendapatan disebut juga sebagai laba. Laba adalah selisih antara penerimaan dan biaya. Pendapatan dijelaskan dalam formulasi (Nicholson 1995):

keterangan:

= Pendapatan total TR = Penerimaan total TC = Biaya total

= Harga jual output per unit = Keluaran (output)

TFC = Biaya tetap

, , = Harga satuan input variabel , , , , = Jumlah penggunaan input variabel , ,

30 Sedangkan jika penerimaan total lebih kecil daripada biaya total usahatani, maka pendapatan usahatani akan bernilai negatif (merugikan). Peningkatan dan penurunan penerimaan total dipengaruhi oleh peningkatan dan penurunan jumlah output yang dijual dan harga satuannya, sedangkan peningkatan dan penurunan biaya total dipengaruhi oleh peningkatan dan penurunan jumlah penggunaan input variabel dan harga satuannya.

Soekartawi (2002) mendefinisikan usahatani sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang mengalokasikan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien untuk memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu. Dikatakan efektif bila petani atau produsen dapat mengalokasikan sumberdaya yang mereka miliki dan/atau kuasai sebaik-baiknya, dan dikatakan efisien bila pemanfaatan sumberdaya tersebut menghasilkan keluaran (output) yang melebihi masukan (input). Usahatani pada skala usaha yang luas umumnya bermodal besar, berteknologi tinggi, manajemennya modern, dan lebih bersifat komersial. Sedangkan usahatani skala kecil umumnya bermodal pas-pasan, teknologinya tradisional, lebih bersifat usahatani sederhana dan sifat usahanya subsisten, serta lebih berorientasi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sendiri dalam kehidupan sehari-hari.

31 pelaksanaan teknis usahatani tersebut sehingga secara tidak langsung menghasilkan kesejahteraan bagi petani.

Analisis pendapatan mempunyai kegunaan bagi petani maupun bagi pemilik faktor produksi. Dua tujuan utama analisis pendapatan antara lain menggambarkan keadaan sekarang suatu kegiatan usaha dan mrnggambarkan keadaan yang akan datang dari perencanaan atau tindakan. Bagi seorang petani, analisis pendapatan memberikan bantuan untuk mengukur apakah kegiatan usahanya pada saat ini berhasil atau tidak. Indikator kesuksesan suatu usahatani dapat dilihat dari kondisi pendapatan sebagai berikut (Soeharjo dan patong 1973): 1. Cukup untuk membayar semua pembelian sarana produksi, termasuk biaya

angkutan dan biaya administrasi yang mungkin melekat pada pembelian tersebut.

2. Cukup untuk membayar bunga modal yang ditanamkan, termasuk pembayaran sewa tanah dan pembayaran dana depresiasi modal.

3. Cukup untuk membayar upah tenaga kerja yang dibayar atau bentuk-bentuk upah lainnya untuk tenaga kerja yang tidak diupah.

Kegiatan usahatani bertujuan untuk mencari produksi di bidang pertanian yang pada akhirnya akan dinilai dengan uang untuk diperhitungkan dari nilai produksi setelah dikurangi atau memperhitungkan biaya yang telah dikeluarkan. Pendapatan usahatani yang didapatkan akan mendorong petani untuk dapat mengalokasikannya dalam berbagai kegunaan atau keperluan petani itu sendiri, misalnya biaya produksi periode selanjutnya, tabungan, dan pengeluaran lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga (Hernanto 1996).

3.1.5 Teori Efisiensi Biaya Usahatani

32 sehingga semakin efisien. Secara teoritis, dengan rasio R/C = 1, keuntungan usahatani berada pada titik impas, yaitu tidak mengalami baik keuntungan maupun kerugian.

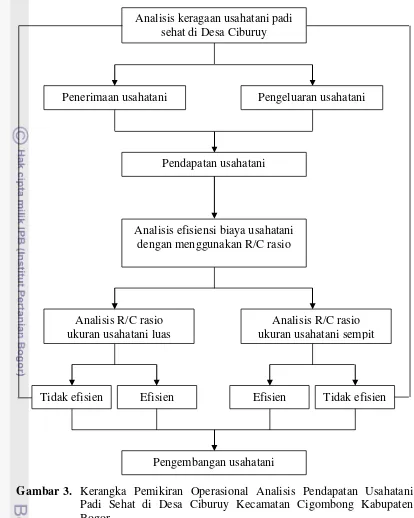

3.2 Kerangka Pemikiran Operasional

Setiap petani padi sehat di Desa Ciburuy telah diberikan suatu standar dalam membudidayakan padinya sehingga setiap produk beras dari padi yang dihasilkan telah disertifikasi oleh Departemen Kesehatan sebagai beras bebas residu pestisida kimia. Sertifikasi tersebut mengindikasikan bahwa produk beras dari Desa Ciburuy bukan merupakan beras konvensional biasa, tetapi beras yang memiliki nilai tambah dibandingkan beras-beras lain yang beredar di pasar. Oleh karena itu, menjadi suatu hal yang wajar apabila harga beras sehat yang dihasilkan dari Desa Ciburuy lebih mahal daripada beras konvensional. Akan tetapi, walaupun petani padi sehat di Desa Ciburuy diklaim sebagai produsen padi sehat yang paling berkembang di Kabupaten Bogor dan dengan semua keunggulan yang diperoleh akibat nilai tambah produknya, tidak semua petani di Desa Ciburuy merasakan kesejahteraan yang memadai. Hal ini tentu berhubungan terhadap pendapatan usahatani padi sehat yang dilakukan oleh para petani.

Pendapatan usahatani dapat dikatakan suatu bentuk imbalan atas usahatani yang dilakukan oleh petani. Oleh karena itu, besar atau kecilnya nilai pendapatan suatu usahatani merupakan suatu ukuran kesuksesan suatu keragaan usahatani yang kemudian berkaitan dengan kesejahtaeraan petani selaku pemilik, pengelola, dan koordinator usahatani. Untuk menganalisis pendapatan usahatani padi sehat, hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah menganalisis bagaimana keragaan usahatani padi sehat yang dilakukan oleh para petani padi sehat. Hal ini tentu disesuaikan dengan standar yang diterapkan gapoktan dalam mebudidayakan padi sehat. Dari analisis keragaan usahatani tersebut akan dihasilkan beberapa informasi, antara lain struktur penerimaan dan pengeluaran usahatani. Struktur penerimaan dan pengeluaran usahatani tersebut kemudian dianalisis menurut klasifikasinya sehingga akan dihasilkan informasi pendapatan usahatani.

33 efisiensi pendapatan adalah dengan melihat R/C rasio. Nilai ini menunjukkan jumlah penerimaan usahatani yang diperoleh setiap satu satuan pengeluaran yang dikeluarkan petani untuk usahatani sehingga dengan analisis lebih lanjut yang menggunakan nilai ini dapat menentukan efisiensi pendapatan suatu usahatani. Selain itu, nilai R/C rasio juga mengindikasikan nilai ekonomi (tingkat keuntungan) suatu usahatani, karena semakin tinggi nilai R/C rasio maka semakin besar keuntungan petani. Analisis nilai R/C rasio dilakukan dengan dua cara, yaitu menganalisis nilai R/C rasio ukuran usahatani luas dan menganalisis nilai R/C rasio ukuran usahatani sempit.

34

Gambar 3. Kerangka Pemikiran Operasional Analisis Pendapatan Usahatani Padi Sehat di Desa Ciburuy Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor

Pendapatan usahatani

Analisis efisiensi biaya usahatani dengan menggunakan R/C rasio

Tidak efisien Efisien Analisis R/C rasio ukuran usahatani luas

Analisis R/C rasio ukuran usahatani sempit

Pengembangan usahatani

Efisien Tidak efisien Analisis keragaan usahatani padi

sehat di Desa Ciburuy

IV METODE PENELITIAN

4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ciburuy, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja

(purposive) dengan pertimbangan bahwa Desa Ciburuy merupakan sentra

produksi beras sehat yang paling berkembang di Kabupaten Bogor sejak tahun 2001. Selain itu, Desa Ciburuy merupakan satu-satunya desa di Kabupaten Bogor yang telah mendapatkan sertifikasi beras sehat tanpa residu kimia dari Dinas Kesehatan sehingga peneliti menganggap bahwa petani di Desa Ciburuy merupakan petani yang berkompeten dalam hal budidaya padi sehat daripada petani padi sehat lain di lokasi yang berbeda. Pengumpulan dan analisis data di lokasi penelitian dilakukan selama tiga bulan, yaitu dimulai pada bulan Juli 2011 sampai dengan bulan September 2011.

4.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan petani responden padi sehat yang tergabung dalam Gapoktan Silih Asih dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah disediakan. Data kualitatif dan kuantitatif yang diperoleh dari hasil wawancara dengan petani responden menggunakan data usahatani yang dilakukan pada periode musim tanam 2010/2011.

36

4.3 Metode Pengambilan Responden

Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara langsung melalui kuesioner dengan petani responden padi sehat yang tergabung dalam Gapoktan Silih Asih. Penetapan responden dilakukan dengan metode simple random

sampling (pengacakan sederhana) dari seluruh petani padi sehat yang tergabung

dalam Gapoktan Silih Asih dan masih aktif berusahatani padi sehat saat masa penelitian di lokasi penelitian. Jumlah petani yang saat masa penelitian masih aktif berusahatani padi sehat adalah 52 orang dari lima kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan Silih Asih. Dari total 52 petani tersebut akan dipilih sebanyak 35 petani sebagai responden dengan metode simple random sampling (pengacakan sederhana) untuk memperoleh keterangan-keterangan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

4.4 Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis secara kualitatif dilakukan untuk mendeskripsikan gambaran umum lokasi penelitian dan karakteristik petani responden padi sehat yang tergabung dalam Gapoktan Silih Asih. Sedangkan analisis secara kuantitatif dilakukan pada analisis penerimaan usahatani, penggunaan input usahatani beserta biayanya, pendapatan usahatani, dan analisis efisiensi pendapatan usahatani (R/C Rasio). Data primer yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan petani responden diolah dengan bantuan komputer, yaitu kalkulator dan program Microsoft Excel 2010. Hasil pengolahan data primer disajikan dalam bentuk tabel yang diinterpretasikan kemudian dilakukan pembahasan.

4.4.1 Analisis Usahatani

37 0,34 hektar, sedangkan petani yang termasuk ke dalam kelompok petani berukuran usahatani sempit adalah petani yang menggarap lahan seluas kurang dari atau sama dengan 0,34 hektar.

Pengolahan dalam menganalisis usahatani dibedakan menjadi dua yaitu dengan cara kualitatif dan kuantitatif. Pengolahan data dengan cara kualitatif dilakukan untuk menggambarkan keragaan usahatani padi sehat, yaitu metode penanaman dan jenis-jenis input yang digunakan. Sedangkan pengolahan data dengan kuantitatif digunakan untuk menganalisis pendapatan dan efisiensi biaya usahatani dengan R/C Rasio, yaitu membandingkan jumlah penerimaan dan pengeluaran sehingga dari hasil R/C Rasio akan ditentukan tidak hanya efisiensi, tetapi juga tingkat keberhasilan keuntungan usahatani yang dijalankan. Oleh karena itu, data yang dibutuhkan dalam analisis kuantitatif adalah data tentang penerimaan, jenis dan jumlah input yang digunakan, serta pengeluarannya.

Analisis penerimaan usahatani digunakan untuk mengetahui jumlah penerimaan yang diperoleh dalam usahatani padi sehat. Soekartawi (2002) memformulasikan penerimaan usahatani sebagai perkalian antara produksi yang diperoleh dengan harga jual, atau dapat dituliskan sebagai berikut:

keterangan:

TR = Penerimaan total usahatani (Rp/tahun)

Y = Total hasil produksi yang diperoleh dalam suatu usahatani (kg/tahun) Py = Harga jual produk y per unit (Rp/kg).

38 Biaya tunai dan tidak tunai tersebut juga dibedakan juga menjadi dua bagian, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Jumlah biaya tetap tidak dipengaruhi oleh jumlah produksi yang diperoleh, misalnya biaya pajak tanah dan penyusutan alat-alat pertanian, sedangkan jumlah biaya variabel sangat ditentukan oleh jumlah produksi, misalnya biaya benih padi, pupuk pabrik, pupuk organik (baik berupa kompos maupun kandang), pestisida/obat-obatan, iuran pengairan, sewa alat pertanian (baik berupa traktor maupun kerbau), sewa lahan, dan upah tenaga kerja baik luar keluarga maupun dalam keluarga. Penentuan biaya tetap dan biaya variabel suatu pengeluaran tergantung pada petani itu sendiri. Terdapat beberapa petani yang iuran pengairannya tetap (tidak tergantung pada jumlah produksi) tetapi ada juga beberapa petani yang iuran pengairannya sesuai dengan jumlah produksi yang dihasilkan pada suatu musim tanam.

Menurut Suratiyah (2002), perhitungan penyusutan alat-alat pertanian pada dasarnya bertolak pada harga pembelian sampai dengan alat tersebut dapat memberikan manfaat. Nilai penyusutan dapat dihitung berdasarkan metode garis lurus sebagai berikut:

Pengeluaran total (biaya total) merupakan jumlah dari biaya tetap dan biaya variabel sehingga dapat diformulasikan sebagai berikut (Soekartawi 2002):

keterangan:

TC = Pengeluaran total usahatani (Rp/tahun) TFC = Biaya tetap usahatani (Rp/tahun) TVC = Biaya variabel usahatani (Rp/tahun).

Analisis pendapatan usahatani digunakan untuk mengetahui tingkat pendapatan usahatani padi sehat. Pendapatan usahatani merupakan selisih antara semua penerimaan (revenue) dan biaya total, baik biaya total yang bersifat tunai maupun tidak tunai, sehingga dapat diformulasikan sebagai berikut (Soekartawi 2002):

39 keterangan:

= Pendapatan usahatani (Rp/tahun) TR = Penerimaan total usahatani (Rp/tahun) TC = Pengeluaran total usahatani (Rp/tahun).

4.4.5 Analisis Efisiensi Biaya Usahatani

Nilai pendapatan usahatani belum mencerminkan efisiensi usahatani berdasarkan pendapatannya. Terdapat beberapa analisis yang bisa dilakukan untuk menganalisis tingkat efisiensi pendapatan usahatani padi sehat, salah satunya adalah dengan menganalisis imbangan penerimaan dan biaya (R/C rasio). Analisis imbangan penerimaan dan biaya (R/C rasio) menunjukkan penerimaan yang diperoleh petani dari setiap rupiah pengeluaran yang dikeluarkan untuk usahatani padi sehat sebagai manfaat. Pernyataan tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut (Hernanto 1996):

Kriteria keputusan yang digunakan untuk menilai hasil analisis R/C rasio tersebut adalah sebagai berikut:

Jika nilai R/C rasio > 1, maka berarti usahatani menghasilkan keuntungan

Jika nilai R/C rasio = 1, maka berarti usahatani berada pada titik impas, yaitu

tidak menghasilkan keuntungan dan tidak mengalami kerugian.

Jika nilai R/C rasio < 1, maka berarti usahatani mengalami kerugian.

Oleh karena itu, nilai R/C rasio > 1 berarti usahatani efisien, karena setiap biaya sebesar Rp1,00 yang dikeluarkan untuk usahatani padi sehat akan menghasilkan penerimaan yang lebih besar dari biaya yang dikeluarkan (lebih besar dari Rp1,00). Sebaliknya, nilai R/C rasio < 1 berarti usahatani tidak efisien, karena setiap biaya sebesar Rp1,00 yang dikeluarkan untuk usahatani padi sehat akan menghasilkan penerimaan yang lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan (lebih kecil dari Rp1,00). Kemudian nilai R/C = 1 berarti usahatani berada dalam titik impas, karena jumlah biaya yang dikeluarkan untuk usahatani padi sehat akan menghasilkan penerimaan yang sama dengan biaya yang dikeluarkan.

V GAMBARAN UMUM DESA CIBURUY

5.1 Wilayah, Topografi, dan Demografi Desa Ciburuy

Desa Ciburuy merupakan suatu desa di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Letaknya berada di wilayah pembangunan Bogor Tengah. Secara geografis, Desa Ciburuy yang berada pada ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut ini berbatasan dengan beberapa desa yang juga termasuk dalam wilayah kecamatan Cigombong. Secara topografi, Desa Ciburuy terletak paling bawah di antara desa lain yang berbatasan dengan desa tersebut. Akibatnya, Desa Ciburuy sulit untuk menerapkan budidaya padi secara murni organik karena desa lain di sekitarnya yang terletak lebih tinggi daripada Desa Ciburuy belum masih menerapkan budidaya padi secara konvensional. Desa Ciburuy berbatasan dengan Desa Ciadeg di sebelah utara, Desa Cigombong di sebelah selatan, Desa Cisalada di sebelah barat, dan Desa Srogol di sebelah timur. Curah hujan di Desa Ciburuy pada tahun 2011 tercatat sebesar 23,1 milimeter per tahun dengan suhu rata-rata 30 derajat Celcius. Desa Ciburuy memiliki luas wilayah 160 hektar. Dari luas lahan sejumlah tersebut, 53 hektar di antaranya merupakan lahan sawah. Lahan sawah tersebut terdiri dari dua hektar sawah irigasi teknis, 30 hektar sebagai sawah irigasi sederhana, dan 21 hektar sawah tadah hujan.

42 dan sisanya sebanyak 34 orang (1,26%) berprofesi sebagai paraji/dukun. Jenis mata pencaharian penduduk Desa Ciburuy tersebut dapat dilihat pada Tabel 6.

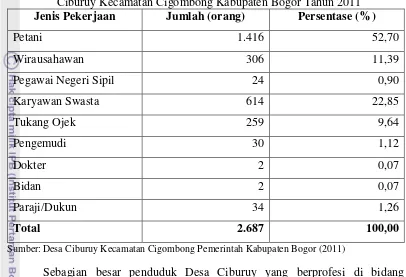

Tabel 6. Penggolongan Penduduk Berdasarkan Jenis Mata Pencaharian di Desa Ciburuy Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor Tahun 2011

Jenis Pekerjaan Jumlah (orang) Persentase (%)

Petani 1.416 52,70

Wirausahawan 306 11,39

Pegawai Negeri Sipil 24 0,90

Karyawan Swasta 614 22,85

Tukang Ojek 259 9,64

Pengemudi 30 1,12

Dokter 2 0,07

Bidan 2 0,07

Paraji/Dukun 34 1,26

Total 2.687 100,00

Sumber: Desa Ciburuy Kecamatan Cigombong Pemerintah Kabupaten Bogor (2011)

Sebagian besar penduduk Desa Ciburuy yang berprofesi di bidang pertanian merupakan pemilik lahan, yaitu berjumlah 920 orang (64,97%). Sedangkan sisanya merupakan petani penggarap, yaitu sebanyak 350 orang (24,72%), dan buruh tani sebanyak 146 orang (10,31%). Tabel 7 menunjukkan jumlah petani di Desa Ciburuy berdasarkan status kepemilikan lahan sawahnya.

Tabel 7. Penggolongan Petani Berdasarkan Status Kepemilikan Lahan di Desa Ciburuy Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor Tahun 2011

Status Kepemilikan Lahan Jumlah (orang) Persentase (%)

Pemilik 920 64,97

Petani Penggarap 350 24,72

Buruh Tani 146 10,31

Total 1.416 100,00

Sumber: Desa Ciburuy Kecamatan Cigombong Pemerintah Kabupaten Bogor (2011)

43 sampai tingkat SMP/sederajat, dan sebanyak 1.446 orang (15,66%) mengikuti pendidikan formal sampai tingkat SMA/sederajat. Selanjutnya, sebanyak 20 orang (0,22%) mengikuti pendidikan formal sampai tingkat D1, sebanyak 19 orang (0,2%) mengikuti pendidikan formal sampai tingkat D2, sebanyak tujuh orang (0,08%) mengikuti pendidikan formal sampai tingkat D3, sebanyak sembilan orang (0,1%) mengikuti pendidikan formal sampai tingkat D4, sebanyak 18 orang (0,19%) mengikuti pendidikan formal sampai tingkat S1, sebanyak 12 orang (0,13%) mengikuti pendidikan formal sampai tingkat S2, dan sebanyak 20 orang (0,22%) mengikuti pendidikan formal sampai tingkat S3. Kesimpulannya, penduduk Desa Ciburuy sebagian besar mengikuti pendidikan formal sampai dengan tingkat SMP. Tabel 8 menunjukkan tingkat pendidikan penduduk Desa Ciburuy.

Tabel 8. Penggolongan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Ciburuy Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor Tahun 2011

Tingkat Pendidikan Jumlah (orang) Persentase (%)

Belum sekolah 780 8,45

Tamat SD/sederajat 2.996 32,45

Tamat SMP/sederajat 3.906 42,30

Tamat SMA/sederajat 1.446 15,66

Tamat D1 20 0,22

Tamat D2 19 0,20

Tamat D3 7 0,08

Tamat D4 9 0,10

Tamat S1 18 0,19

Tamat S2 12 0,13

Tamat S3 20 0,22

Total 9.233 100,00

Sumber: Desa Ciburuy Kecamatan Cigombong Pemerintah Kabupaten Bogor (2011)

44 dan kursus komputer. Kantor kepala desa merupakan satu-satunya sarana pemerintahan di Desa Ciburuy. Untuk prasarana wilayah, Desa Ciburuy memiliki dua unit menara penampungan air, dua unit terminal air PDAM, empat unit pompa air umum, dan dialiri sebanyak empat sungai/kali. Untuk prasarana perhubungan, terdapat satu unit stasiun kereta api yang menghubungkan ke arah Sukabumi maupun ke arah Bogor, dimana stasiun ini sebenarnya milik Kecamatan Cigombong. Untuk prasarana perekonomian, Desa Ciburuy memiliki tiga unit toko pupuk/alat pertanian, satu unit toko kelontong, empat unit toko foto kopi, empat unit kios (pasar), sepuluh unit warung nasi, tiga unit warung masakan tradisional, satu unit kantor pos, dan tiga unit toserba. Prasarana pertanian di Desa Ciburuy adalah berupa satu unit dam, dan satu unit saluran irigasi. Selanjutnya, untuk prasarana kesehatan, Desa Ciburuy memiliki empat unit balai pengobatan, satu unit poliklinik, empat unit rumah bersalin, dan sepuluh unit posyandu. Sarana dan prasarana tersebut sudah cukup memadai untuk menunjang aktivitas sosial, budaya, dan perekonomian penduduk.

5.2 Profil Umum dan Kegiatan Usaha Gapoktan Silih Asih

Gapoktan Silih Asih merupakan gabungan dari kelompok-kelompok tani yang berlokasi di Desa Ciburuy Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor. Kecamatan Cigombong khususnya Desa Ciburuy ini bukanlah merupakan desa yang menjadikan pertanian sebagai fokus utama kegiatan perekonomiannya, akan tetapi usaha yang bergerak di sektor pertanian di desa ini menjadi salah satu usaha pilihan bagi masyarakat. Data tahun 2006 menunjukkan bahwa total keluarga tani di Gapoktan Silih Asih berjumlah 515 orang. Tingkat pendidikan petani yang rendah serta luas kepemilikan lahan yang sempit, yaitu antara 1.000 sampai dengan 2.500 meter persegi, merupakan permasalahan umum usahatani di Desa Ciburuy.