i

PEMANFAATAN MEDIA SISA

Hermetia illucens

SEBAGAI MEDIA

CACING KALUNG (

Pheretima aspergillum

) YANG

MENGGUNAKAN DARAH

RIO OCTARIZZA SEGARA

DEPARTEMEN ILMU PRODUKSI DAN TEKNOLOGI PETERNAKAN FAKULTAS PETERNAKAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

iii

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Pemanfaatan Media Sisa Hermetia illucens sebagai Media Cacing Kalung (Pheretima aspergillum) yang Menggunakan Darah adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, November 2015

v

ABSTRAK

RIO OCTARIZZA SEGARA. Pemanfaatan Media Sisa Hermetia illucens sebagai Media Cacing Kalung (Pheretima aspergillum) yang Menggunakan Darah. Dibimbing oleh SALUNDIK dan HOTNIDA C H SIREGAR.

Limbah Darah merupakan masalah utama dalam Rumah Potong Hewan. Darah merupakan salah satu sumber pakan tinggi protein. Darah berpotensi sebagai substitusi pakan untuk ternak cacing. Namun, kelemahan dalam penggunaan darah adalah kandungan amoniaknya yang dapat membunuh cacing tersebut, sehingga dilakukan inovasi pengembangan limbah darah dengan memberikan perlakuan darah terlebih dahulu ke larva Hermetia illucens yang diketahui tahan terhadap kandungan amoniak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemanfaatan limbah darah secara optimal dengan integrasi larva Hermetia illucens untuk meminimalisir pencemaran lingkungan akibat limbah darah di Rumah Potong Hewan. Jenis cacing tanah yang digunakan adalah cacing kalung (Pheretima aspergillum) sebanyak 50 g dengan persentase darah yang ditambahkan pada media adalah 7.5%, 15%, 22.5% dan 2.5% (media kontrol). Data dianalisis menggunakan rancangan acak lengkap dan dilanjutkan dengan uji tukey. Peubah yang diamati diantaranya hasil analisis nutrien mineral media ideal, hasil analisis nutrien nilai proksimat media, perubahan suhu media, perubahan kelembaban (Rh) media, perubahan nilai pH, penyusutan media dan pertambahan biomassa cacing kalung. Hasil menunjukkan berbeda nyata (P<0.05) pada hasil analisis nutrien media setelah pemeliharaan dan hasil analisis nilai proksimat setelah pemeliharaan, perubahan suhu media, perubahan nilai pH, penyusutan media, dan peningkatan biomassa cacing. Pemanfaatan media sisa Hermetia illucens sebagai media cacing kalung (Pheretima aspergillum) dengan penggunaan darah sebanyak 15% memberikan hasil terbaik pada kandungan vermikompos walaupun, kurang cocok bagi tanaman.

Kata kunci: amoniak, H. Illucens, P. aspergillum, penambahan darah.

ABSTRACT

RIO OCTARIZZA SEGARA. Utilization of Used Media of Hermetia illucens as Media Maintenance to Local Worm (Pheretima aspergillum) which Use of Additional Blood. Supervised by Salundik and HOTNIDA C H SIREGAR.

vi

Data were be analyzed by ANNOVA and then continued with tukey test for different data. Variables measured include comparison content of ideal mineral media, ideal nutrient of proximate analysis in media, The change of temperature media, The change of humidity media, The change of pH value , shrinkage of media and biomass accretion of local worm. Results showed significantly different (P <0.05) is on the ideal mineral media, ideal nutrient of proximate analysis in media, the change of temperature, the change of pH value , shrinkage of media and biomass accretion of local worm. The best result in the utilization media of Hermetia illucens as media maintenance is P15. It showed by vermicompost result although it was suitable enough for plants.

viii

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Peternakan

pada

Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan

PEMANFAATAN MEDIA SISA

Hermetia illucens

SEBAGAI

MEDIA CACING KALUNG (

Pheretima aspergillum

) YANG

MENGGUNAKAN DARAH

RIO OCTARIZZA SEGARA

DEPARTEMEN ILMU PRODUKSI DAN TEKNOLOGI PETERNAKAN FAKULTAS PETERNAKAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

x

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Rasulullah SAW, serta para sahabat, keluarga dan pengikutnya. Skripsi yang berjudul Pemanfaatan Media Sisa Hermetia illucens Sebagai Media Cacing Kalung (Pheretima aspergillum) Yang Menggunakan Darah merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Peternakan di Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr Ir Salundik, MSi dan Ibu Ir Hotnida C H Siregar, MSi selaku dosen pembimbing dan Ibu Dr Ir Niken Ulupi MS selaku dosen penguji atas segala bimbingan dan motivasi yang telah diberikan. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Prof Dr Ir Muladno, MSA selaku pembimbing akademik atas segala motivasi, semangat, dan bimbingan yang telah diberikan. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada kepada Ibu (Saniwati, SPd) dan Bapak (Sujak) serta seluruh keluarga atas segala kasih sayang dan doa yang dipanjatkan untuk kesuksesan penulis. Terima kasih juga kepada Bapak Febriwendi Firdaus, SPt MSi yang telah banyak membantu selama penelitian di Laboratorium Non Ruminansia dan Satwa Harapan. Terima kasih kepada Listian Nova, Imam Turmudzi, M. Pramudjo, Andika Sunyoto, Taofik Syaepudin, Tri Arfani, Fandes Trisman, Taufik S. Kumbar, Fatwa, Alias , Budhi, Sony, Tim Despirasi, Tim Penelitian NRSH, sebagai teman seperjuangan di kandang selama penulis melakukan penelitian di Laboratorium Non Ruminansia dan Satwa Harapan, Organisasi Mahasiswa Daerah Sumatera Selatan (Ikamusi 48) dan teman-teman IPTP 48. Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala motivasi, kebersamaan, dan kekeluargaan yang telah dijalani selama penulis melaksanakan perkuliahan di IPB.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu kririk dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan tulisan ini. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

Bogor, November 2015

xi

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Tujuan 2

Ruang Lingkup Penelitian 2

METODE 3

Lokasi dan Waktu Penelitian 3

Bahan 3

Alat 3

Prosedur 3

Peubah 4

Analisis Data 4

HASIL DAN PEMBAHASAN 5

Kondisi Umum Tempat Pemeliharaan 5

Kadar Air dan Nilai Akhir pH Media 8

Kandungan Nutrisi, KTK dan Rasio C/N Media Ideal 10

Biomassa P. aspergillum 15

SIMPULAN DAN SARAN 17

DAFTAR PUSTAKA 17

LAMPIRAN 20

xii

DAFTAR TABEL

1 Suhu dan kelembaban kandang 5

2 Rataan suhu dan kelembaban media P. aspergillum 8

3 Kadar air dan nilai akhir pH media 8

4 Standar kualitas kompos 10

5 Hasil analisis media ideal 11

6 Hasil analisis proksimat media ideal 13

7 Hasil analisis proksimat limbah ikan dan kascing (vermikompos) 14 8 Perbandingan susut media antara H. illucens dan P. aspergillum 14

9 Pertambahan biomassa P. aspergillum 16

DAFTAR GAMBAR

1 Pelaksanaan pemeliharaan larva BSF dan proses vermikultur 4 2 Suhu media 6

3 Kelembaban media 7

4 Perubahan nilai pH media 9

5 Perubahan biomassa P. aspergillum 16

DAFTAR LAMPIRAN

1 ANOVA pengaruh C terhadap penambahan darah 19

2 ANOVA pengaruh N terhadap penambahan darah 19

3 ANOVA pengaruh P terhadap penambahan darah 19

4 ANOVA pengaruh K terhadap penambahan darah 19

5 ANOVA pengaruh KTK terhadap penambahan darah 19

6 ANOVA pengaruh PK terhadap penambahan darah 20

7 ANOVA pengaruh LK terhadap penambahan darah 20

8 ANOVA pengaruh SK terhadap penambahan darah 20

9 ANOVA pengaruh KA terhadap penambahan darah 20

10 ANOVA pengaruh Kadar Abu terhadap penambahan darah 20 11 ANOVA pengaruh BETN terhadap penambahan darah 20 12 ANOVA pengaruh C/N terhadap penambahan darah 20 13 ANOVA pengaruh biomassa terhadap penambahan darah 21 14 ANOVA pengaruh susut media H.illucens terhadap penambahan darah 21 15 ANOVA pengaruh susut media P. aspergillum terhadap penambahan

darah 21

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Limbah darah merupakan salah satu dari limbah organik dan merupakan masalah yang serius bagi industri Rumah Potong Hewan (RPH) karena limbah terbesar berasal dari ternak yang dipotong yaitu darah dan isi perut. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah sapi yang dipotong di seluruh RPH di Indonesia tahun 2013 sekitar 1 326 395 ekor tahun-1 (Badan Pusat Statistik 2014). Volume darah sapi berjumlah 7.7% dari berat badan (Frandson 1992) sehingga jumlah limbah darah yang dihasilkan adalah ± 102 132 ton darah. Darah merupakan limbah yang mengandung bahan organik yang cukup tinggi dan cepat membusuk. Limbah darah yang terbuang ke lingkungan tanpa proses pengolahan dapat menimbulkan bau dan menjadi sumber penyakit karena menjadi media bakteri. Dampak lain dari limbah darah adalah peningkatan nilai Biological Oxygen Demand (BOD) dan padatan tersuspensi terhadap air yang dicemari. BOD merupakan oksigen biologis yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk memecah bahan organik di dalam air. Darah yang terakumulasi di suatu tempat pembuangan dapat mengundang hewan – hewan pengganggu seperti tikus, serangga, dan lalat yang juga berperan sebagai vektor penyakit. Darah dari RPH biasanya tidak termanfaatkan dengan baik. Pengolahan darah yang banyak digunakan RPH di Indonesia adalah dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Proses IPAL membutuhkan banyak biaya instalasi, pembelian bahan kimia, dan energi listrik untuk menjalankan mesin sehingga penerapannya kurang ekonomis. Selama ini alternatif pemanfaatan darah dari RPH biasanya dipakai untuk pakan dan pupuk bagi tanaman. Pakan dari darah biasanya dibuat menjadi tepung darah yang berasal dari darah segar dan bersih yang biasanya diperoleh dari Rumah Pemotongan Hewan (RPH). Penggunaan tepung darah maksimal 5% pada pakan babi dan unggas. Tepung darah memiliki kecernaan yang rendah karena karakteristiknya cenderung lebih liat dan keras yang diduga mengandung serat-serat fibrinogen (komponen utama dari protein dalam gumpalan darah) sehingga dapat menghambat kecernaan bahan pakan lain dan berdampak pada penurunan produksi (Kurniasih 2011). Sebelumnya sudah ada penelitian mengenai cacing yang memanfaatkan darah sebagai pakan, namun penggunaanya sangat terbatas yaitu 2.5% (50 g dari 2 000 g media) sedangkan, sisa darah yang masih banyak umumnya dihinggapi oleh lalat Black Soldier Fly (BSF) yang ternyata bermanfaat membantu menghabiskan sisa feses yang bercampur darah dan membentuk media agar sesuai dengan habitat cacing tanah (Roseno 2014).

2

(Affandi 2008). Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas feses sebagai pupuk organik yaitu melalui pembuatan vermikompos. Vermikompos merupakan kompos yang diperoleh dari perombakan bahan organik oleh cacing tanah. Feses sapi digunakan sebagai media pertumbuhan sekaligus sebagai pakan cacing tanah yang kemudian akan diperoleh feses cacing tanah (vermikompos). Menurut Ciptanto dan Paramita (2011), kandungan mikroorganisme vermikompos 3 sampai 4 kali lipat lebih tinggi dibanding pupuk kompos. Vermikompos merupakan sumber nutrisi bagi mikroba tanah. Nutrisi tersebut dimanfaatkan mikroba pengurai bahan organik untuk tumbuh dan berkembang sehingga mempercepat penguraian limbah organik. Vermikompos yang berkualitas baik ditandai dengan warna hitam kecoklatan hingga hitam,tidak berbau, bertekstur remah dan matang (C/N<20).

Salah satu alternatif pakan yang dapat dilakukan adalah pemanfaatan limbah darah sapi pedaging hasil dari produksi Rumah Potong Hewan (RPH) yang dikombinasikan dengan feses sapi. Kombinasi ini akan menyebabkan perombakan protein darah lebih cepat karena feses memiliki rantai karbon yang dibutuhkan sebagai sumber energi mikroba sehingga proses dekomposisi lebih cepat (Gunawan dan Surdiyanto 2001). Penerapan teknologi pemanfaatan limbah darah oleh cacing tanah telah dilakukan sebelumnya, namun kendala yang dihadapi adalah sedikitnya limbah darah yang dapat dikonsumsi yaitu 2.5% dari media dan pakan yang diberikan. Hal ini disebabkan oleh kandungan amoniak yang terlalu tinggi dan bersifat basa pada media dengan persentase darah lebih tinggi sehingga tidak disukai oleh cacing karena dapat mengiritasi kulitnya. Salah satu hewan yang dapat hidup memanfaatkan limbah darah dan bersifat kompetitor pada penelitian tersebut adalah black soldier fly atau maggot (Hermetia illucens) (Roseno 2014). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini ingin mengidentifikasi jumlah darah yang dapat dirombak dan diolah oleh black soldier fly (Hermetia illucens) untuk dijadikan media hidup bagi cacing tanah untuk peningkatan produktivitasnya. Manajemen penanganan black soldier fly merupakan suatu alternatif yang cukup efisien dalam pengembangan masalah limbah di RPH. Hal ini dapat dikorelasikan dengan cacing kalung (Pheretima illucens) yang nantinya akan mengkonsumsi limbah darah hasil dekomposisi dari black soldier fly (Hermetia illucens). Salah satu pemanfaatan optimal ada disini yaitu pemanfaatan limbah RPH (darah dan feses) yang telah selesai dimanfaatkan Hermetia illucens dimanfaatkan juga sebagai media pemeliharaan cacing kalung.

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan campuran feses dan darah yang menghasilkan kualitas vermikompos terbaik.

Ruang Lingkup Penelitian

3

METODE

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian berlangsung dari bulan Maret – Mei 2015 di Laboratorium Lapang Blok C Bagian Non Ruminansia dan Satwa Harapan Fakultas Peternakan IPB Dramaga, Bogor. Analisis proksimat dan mineral dilakukan di laboratorium tanah IPB Dramaga.

Bahan

Bahan yang digunakan adalah media hidup cacing tanah berupa campuran feses, darah, dan cacahan batang pisang yang merupakan sisa pemeliharaan larva Black Soldier Fly/BSF (Hermetia illucens). Darah sapi Brahman Cross dari RPH Elders, feses sapi madura jantan dari kandang Ruminansia Besar IPB, dan batang pisang yang telah dipanen buahnya. Cacing tanah yang digunakan adalah 600 g cacing kalung (Pheretima aspergillum) yang belum dewasa kelamin (belum terbentuk klitelum) dari sekitar Blok Kandang sapi perah Diploma IPB di daerah Bogor.

Alat

Alat yang digunakan meliputi 12 karung plastik berkapasitas 20 kg, sarung tangan, kantung plastik, timbangan digital dengan ketelitian 0.01 g, timbangan gantung digital dengan ketelitian 0.1 kg, termohigrometer, pH meter, golok, dan sekop kecil.

Prosedur

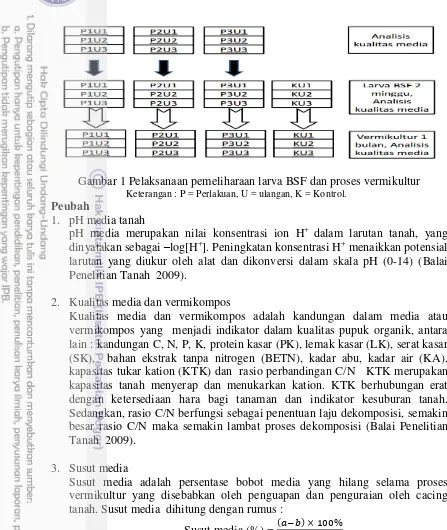

Media pemeliharaan BSF terdiri atas campuran darah berturut- turut 7.5%, 15%, 22.5% dan 2.5% (media kontrol) yang masing-masing dicampur dengan 12 kg feses dan 8 kg cacahan batang pisang. Setiap perlakuan terdiri atas 3 ulangan. Setelah 2 minggu pemeliharaan, larva BSF dipanen dan sisa media dari tiap perlakuan dianalisis kualitasnya. Sisa media tiap perlakuan diambil 10 kg untuk digunakan sebagai media vermikultur. Cacing kalung (P. aspergillum) diletakkan di permukaan media sebanyak 50 g dan diamati sampai semua cacing masuk ke media.

4

Gambar 1 Pelaksanaan pemeliharaan larva BSF dan proses vermikultur Keterangan : P = Perlakuan, U = ulangan, K = Kontrol.

Peubah

1. pH media tanah

pH media merupakan nilai konsentrasi ion H+ dalam larutan tanah, yang dinyatakan sebagai –log[H+]. Peningkatan konsentrasi H+ menaikkan potensial larutan yang diukur oleh alat dan dikonversi dalam skala pH (0-14) (Balai Penelitian Tanah 2009).

2. Kualitas media dan vermikompos

Kualitas media dan vermikompos adalah kandungan dalam media atau vermikompos yang menjadi indikator dalam kualitas pupuk organik, antara lain : kandungan C, N, P, K, protein kasar (PK), lemak kasar (LK), serat kasar (SK), bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN), kadar abu, kadar air (KA), kapasitas tukar kation (KTK) dan rasio perbandingan C/N KTK merupakan kapasitas tanah menyerap dan menukarkan kation. KTK berhubungan erat dengan ketersediaan hara bagi tanaman dan indikator kesuburan tanah. Sedangkan, rasio C/N berfungsi sebagai penentuan laju dekomposisi, semakin besar rasio C/N maka semakin lambat proses dekomposisi (Balai Penelitian Tanah 2009).

3. Susut media

Susut media adalah persentase bobot media yang hilang selama proses vermikultur yang disebabkan oleh penguapan dan penguraian oleh cacing tanah. Susut media dihitung dengan rumus :

Susut media (%) =

Keterangan : a : Bobot media awal vermikompos, b : bobot media akhir vermikompos

4. Bobot biomassa cacing tanah

Bobot biomassa cacing tanah adalah berat seluruh cacing tanah yang hidup dalam setiap media.

Analisis Data

5

Yij = μ + αi + εij

Keterangan :

Yij : nilai pengamatan pada ulangan ke-j dari perlakuan ke-i

μ : nilai rataan umum

αi : pengaruh perlakuan ke-i

εij : galat pada ulangan ke-j dari perlakuan ke-i

i : taraf penambahan darah dalam media 7.5%, 15%, 22.5% dan 2.5% j : ulangan (1, 2 dan 3)

Data yang diperoleh dianalisis dengan analysis of variance (ANOVA) pada taraf 95%. Peubah yang dipengaruhi oleh perlakuan dianalisis lebih lanjut dengan uji Tukey pada taraf 95%. Suhu dan kelembaban lingkungan serta media merupakan data pendukung dan dianalisis secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

kisaran normal untuk pertumbuhan cacing. Sihombing (2002) menyatakan suhu yang baik bagi pertumbuhan cacing tanah berkisar antara 21-29 ºC dengan kelembaban ruangan antara 50%-80% dan menghindari lingkungan yang bersuhu lebih dari 30 °C. Pada tabel disajikan pengamatan suhu dan kelembaban selama pemeliharaan P. aspergillum.Tabel 1 Suhu dan kelembaban kandang

Perlakuan Pagi (06.00) Siang (12.30) Sore (16.30) Suhu (°C) 24.53±0.67 29.78±1.20 29.25±1.25 Kelembaban (%) 89.07±3.75 74.64±6.95 72.86±6.99

6

struktur kulit cacing, sehingga untuk meminimalisir dampak buruk tersebut dilakukanlah penyiraman media menggunakan air tanah, jika media sudah terlihat kering (Roseno 2014). Media dan pakan cacing yang baik seharusnya dapat menjaga suhu dan kelembaban yang sesuai agar memberikan kenyamanan bagi cacing tanah sehingga mempercepat produktivitasnya. Hal ini ditunjukkan dengan bentuk yang remah dan lembab. Cara Pembuatan media ideal yang dilakukan pada penelitian ini adalah penggunaan bahan organik cacahan batang pisang yang memiliki kandungan air tinggi untuk menjaga temperatur media. Kandungan air batang pisang berkisar antara 90.20%-90.40% ( Elizabeth 2001).

Gambar 2 Suhu media

Gambar 2 menjelaskan tentang suhu media pada proses vemikultur di media kontrol (penambahan darah 2.5%) dan media sisa pemeliharaan H. illucens. Pada penelitian ini, pemeliharaan cacing dimulai pada hari ke-7. Hal ini dilakukan untuk menunggu suhu media kontrol (P2.5) turun menjadi 25 ºC (suhu kamar) agar P. aspergillum tidak kepanasan akibat media yang masih baru dan segar. Media dari campuran feses sapi basah dan darah segar memiliki suhu >30 ºC sehingga bersifat berbahaya bagi cacing tanah karena dapat menyebabkan kepanasan bahkan kematian bagi cacing tanah. Cacing tanah sebagai hewan poikilotermik (berdarah dingin) bergantung pada suhu lingkungan dalam melakukan berbagai aktivitas metabolisnya. Suhu yang sesuai dapat memberikan kenyamanan dan meningkatkan produktivitas P. aspergillum. Media yang masih mengandung bahan segar umumnya kurang disukai oleh cacing tanah karena belum dapat dikonsumsi secara maksimal oleh cacing akibat dari bentuk bahan yang masih berbentuk bongkahan besar sehingga memerlukan waktu yang cukup lama agar dapat dikonsumsi cacing tanah.

Puspitasari (1995) menyatakan bahwa suhu media cacing tanah sebaiknya konstan, karena semua aktivitas cacing tanah dipengaruhi oleh suhu media. Pada Gambar 2 terlihat bahwa suhu media memiliki nilai rataan suhu yang sama dari awal pemeliharaan cacing tanah (hari ke-7) hingga akhir pemeliharaan cacing tanah (hari ke-28). Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa suhu media kontrol dan sisa pemeliharaan larva H. illucens dari awal hingga akhir pemeliharaan menunjukkan suhu yang konstan antara 24-25 ºC, yang merupakan suhu kamar atau ideal bagi pemeliharaan cacing tanah.

7

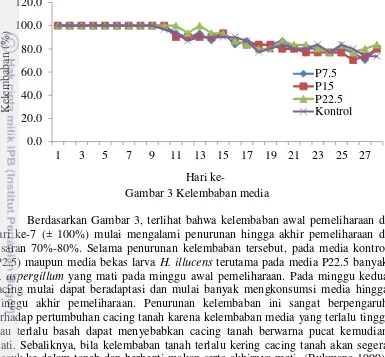

Gambar 3 menjelaskan tentang kelembaban media. Pada gambar tersebut, pemeliharaan cacing dimulai sama seperti Gambar 2 yaitu pada hari ke-7 karena masih menunggu penurunan suhu media kontrol (P2.5) agar ideal. Kelembaban sangat dibutuhkan untuk menjaga agar kulit cacing tanah berfungsi normal. Bila udara terlalu kering akan merusak kulit cacing. Sebaliknya, bila terlalu tinggi cacing akan pergi mencari tempat yang memiliki aerasi baik (Astuti 2001).

Gambar 3 Kelembaban media

Berdasarkan Gambar 3, terlihat bahwa kelembaban awal pemeliharaan di hari ke-7 (± 100%) mulai mengalami penurunan hingga akhir pemeliharaan di kisaran 70%-80%. Selama penurunan kelembaban tersebut, pada media kontrol (P2.5) maupun media bekas larva H. illucens terutama pada media P22.5 banyak P. aspergillum yang mati pada minggu awal pemeliharaan. Pada minggu kedua cacing mulai dapat beradaptasi dan mulai banyak mengkonsumsi media hingga minggu akhir pemeliharaan. Penurunan kelembaban ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan cacing tanah karena kelembaban media yang terlalu tinggi atau terlalu basah dapat menyebabkan cacing tanah berwarna pucat kemudian mati. Sebaliknya, bila kelembaban tanah terlalu kering cacing tanah akan segera masuk ke dalam tanah dan berhenti makan serta akhirnya mati. (Rukmana 1999). Kelembaban sebaiknya di kisaran 50%-80% (Sihombing 2002).

8

Tabel 2 Rataan suhu dan kelembaban media P. aspergillum Perlakuan

P2.5(Kontrol) 25.57±1.49 89.18±9.78 5.81 10.96

Rataan 24.86 89.58

Tabel 2 menunjukkan bahwa media kontrol (P2.5) dan bekas pemeliharaan larva H. illucens cenderung menunjukkan suhu yang ideal dengan kelembaban tinggi, rataan suhu media 24.86 °C dan kelembaban 89.58%. Pengaruh normalnya suhu pada media dipengaruhi oleh kandungan media yang bersifat basah dan lembab sehingga dimanfaatkan oleh cacing tanah untuk mengikat oksigen dari udara (Roseno 2014). Kelembaban tinggi inilah yang menjadi salah satu indikator cacing banyak mati pada pemeliharaan akibat dari sifat darah yang bercampur dan menggumpal pada media, sehingga mempertahankan kandungan air serta didukung bahan asal campuran feses sapi dan cacahan batang pisang yang bersifat basah dan lembab.

Kadar Air dan Nilai Akhir pH Media

Media merupakan tempat bernaung sekaligus pakan bagi P. aspergillum sehingga kondisi media sangat perlu diperhatikan untuk menunjang produktivitas P. aspergillum. Selain nilai pH, jumlah kadar air perlu diketahui untuk mengetahui jumlah air yang terpakai untuk menyeimbangkan keadaan di media agar media tidak terlalu panas sehingga cocok bagi lingkungan P. aspergillum. Tabel 3 menyajikan hasil pengukuran nilai pH media.

Tabel 3 Kadar air dan nilai akhir pH media

Perlakuan Kadar Air (%) Nilai pH Media Koefisien Keragaman (%)

P7.5 72.65 7.12±0.14b 2.02 menunjukkan berbeda nyata (P<0.05), P7.5 = Media + darah 7.5%, P15 = Media + darah 15%, P22.5 = Media + darah 22.5%, P2.5 = Media + darah 2.5%

9

Kekentalan pada darah disebabkan banyaknya senyawa dengan berbagai macam berat molekul, dari yang kecil sampai yang besar seperti protein yang terlarut dalam darah (Sodikin 2002). Selain itu, peningkatan cacing tanah juga menurunkan kadar air pada media. Hal ini disebabkan semakin tinggi populasi cacing tanah, maka semakin banyak air yang diperlukan untuk aktivitas dan proses metabolisme karena sebagian tubuhnya terdiri atas air yaitu 75%-90 % dari berat tubuhnya (Edwards dan Lofty 1977). Sedangkan, nilai pH media terendah dengan kadar air tertinggi terjadi pada perlakuan P2.5 (kontrol). Penyebab kadar air media kontrol tertinggi karena media tersebut masih baru atau bukan merupakan media sisa dari larva H. illucens. Parameter nilai pH pada P2.5 tidak terlalu mempengaruhi media karena masih dalam taraf nilai pH netral (7.10 ± 0.16c).

Pada Gambar 4 disajikan grafik perubahan nilai pH. Pengukuran perubahan nilai pH merupakan faktor penting untuk mengetahui nilai konsentrasi ion H+ dalam larutan tanah, yang dinyatakan sebagai –log[H+] sehingga dapat menjelaskan bahwa media tersebut bersifat asam atau basa dan dapat meminimalisir kondisi media yang kurang baik bagi cacing.

Gambar 4 Perubahan nilai pH media

Pada hari ke-1 hingga ke-6 pada Gambar 4 terlihat penurunan nilai pH secara fluktuatif di media bekas H. illucens dan media kontrol (P2.5) walaupun, P. aspergillum belum dimasukkan ke media. Setelah P. aspergillum dimasukkan di hari ke-7 peningkatan pH tetap terjadi. Keadaan normal dimulai di hari ke-9 setelah P. aspergillum mulai mencoba adaptasi pada media. Peningkatan nilai pH terlihat kembali di hari ke-15 hingga hari ke-19, lalu ada peningkatan pH yang tidak normal lagi pada hari ke-25 namun, keadaan normal kembali pada hari ke-27 hingga akhir penelitian. Perubahan nilai pH yang tidak wajar pada Gambar 4 dapat disebabkan penyiraman air tanah yang berasal dari kandang pemeliharaan. Sifat air tanah yang asam ini berpengaruh terhadap aktivitas cacing tanah di media. Air tanah bereaksi masam (pH rendah) adalah karena tanah kekurangan Kalsium (CaO) dan Magnesium (MgO) yang dapat berasal dari drainase kurang baik, curah hujan tinggi, pupuk pembentuk asam, dan dekomposisi bahan organik. Hal ini disebabkan oleh asam-asam yang terkandung dalam air hujan yaitu karbonat, nitrat dan sulfat (Huang et al. 2008). Tanda-tanda ini dapat dilihat dari cacing yang berada di atas permukaan media dan tampak gelisah tidak mau masuk ke dalam media. Selain itu, terlihat bahwa cacing yang berukuran kecil tidak dapat beradaptasi sehingga banyak mati di atas permukaan media.

10

Kandungan Nutrisi, KTK, dan Rasio C/N Media Ideal

Kandungan nutrisi media merupakan salah satu indikator untuk menentukan kelayakan suatu media. Hal ini dapat dilihat dari kandungan nutrien media tersebut. Pada proses vermikultur ini, analisis laboratorium yang dilakukan adalah analisis mineral dan proksimat yang didukung oleh standar kandungan pupuk kompos dan contoh hasil analisis proksimat media kascing (vermikompos). Standar kualitas kompos disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4 Standar kualitas kompos

Tabel 4 menunjukkan standar kualitas pupuk kompos dari sampah organik domestik menurut SNI 19-7030-2004. Spesifikasi ini meliputi, persyaratan kandungan kimia, fisik, dan bakteri yang harus dicapai dari sampah organik domestik menjadi kompos.

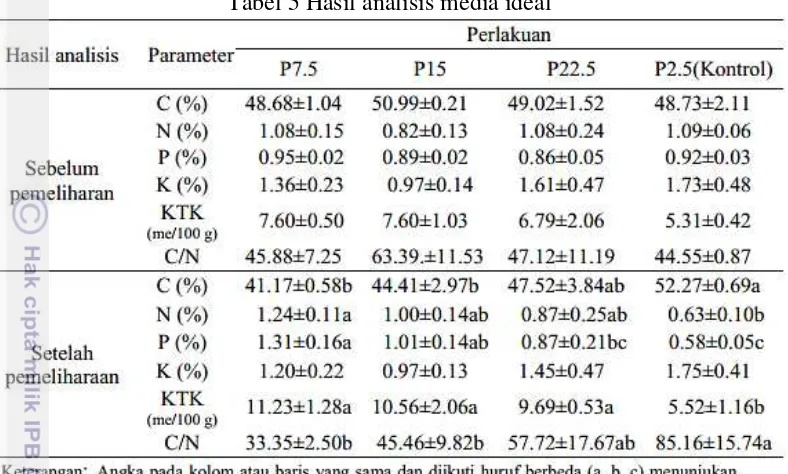

Hasil analisis mineral Tabel 5 menyajikan banyak perubahan nilai yang cukup signifikan setelah dilakukan pemeliharaan P. aspergillum pada parameter C, N, P, K, KTK, dan rasio C/N kecuali pada media P2.5 (kontrol) yang banyak menunjukkan perbedaan dengan hasil dari media sisa larva H. illucens. Hal ini dapat disebabkan kandungan persentase jumlah darah yang ditambahkan ke media dan lama waktu pengomposan pemberian bahan organik dimana media selain kontrol telah terdekomposisi lebih dahulu oleh larva H. illucens sehingga mempengaruhi tekstur media P. aspergillum. Hasil analisis yang ada pada Tabel 5 mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) kualitas pupuk kompos pada Tabel 4 untuk mengidentifikasi kelayakan pupuk tersebut.

11

Selain itu, pengukuran kadar Nitrogen (N) terbaik adalah media P7.5 (1.24±0.11a%) dan P15 (1.00±0.14ab%) dengan standar SNI minimal 0.4%.

Tabel 5 Hasil analisis media ideal

Peningkatan kadar N diikuti oleh kecepatan semakin mudahnya bahan organik feses sapi terdekomposisi oleh P. aspergillum dan mikrooganisme (Supadma dan Arthagama 2008). Hal tersebut terlihat juga pada hasil analisis media P22.5 dan media kontrol yang mengalami penurunan unsur N, dicirikan dengan media masih berupa bongkahan dan menggumpal sehingga kurang ideal bagi P. aspergillum. Parameter Posfor (P) memiliki nilai tertinggi pada perlakuan P7.5 yaitu 0.95±0.02a% dengan standar SNI minimal 0.1% namun, hal ini tidak menunjukkan berbeda nyata dengan media lainnya. Setelah pemeliharaan P. aspergillum, terjadi peningkatan unsur P pada pupuk yang berkaitan erat dengan kandungan N dalam media. Semakin besar unsur nitrogen yang dikandung maka multiplikasi mikroorganisme yang merombak Posfor akan meningkat, sehingga kandungan P dalam bahan juga meningkat (Hidayati et al. 2008). Unsur Kalium (K) menurut SNI minimal adalah 0.2% sedangkan, kandungan K selama pemeliharaan antara ±0.9%-1.7% yang berarti telah memenuhi syarat SNI, selain itu setelah diuji secara statistik nilai tersebut tidak menunjukkan berbeda nyata.

12

media P. aspergillum selama pemeliharaan memiliki nisbah C/N>20 (antara 35-85) sehingga kurang baik bila dipakai langsung ke tanaman. Mutu kompos dipengaruhi oleh tingkat kematangannya. Kompos yang telah matang akan memiliki kandungan bahan organik yang dapat didekomposisi dengan mudah, tidak merugikan tanaman, tidak menimbulkan bau ofensif dan nisbah C/N yang rendah. Karena nisbah C/N>30 akan menyebabkan immobilisasi N oleh jasad mikro sehingga unsur N tidak tersedia bagi tanaman (Tisdale et al. 1990). Pada penelitian ini, wajar terjadi nisbah C/N>20 karena awalnya nilai nisbah awal pemeliharaan sudah tinggi. Hal ini diakibatkan jumlah unsur C yang tinggi tidak dapat diimbangi oleh peningkatan unsur N yang lambat atau kecil sehingga faktor pembaginya menjadi kecil. Salah satu cara untuk meningkatkan unsur N pada media adalah menambah jumlah feses sapi saat awal pemeliharaan cacing sebagai bahan organik tambahan. Pengukuran KTK menunjukkan hasil yang baik pada semua media pemeliharaan yaitu mengalami peningkatan yang signifikan. Nilai terendah akhir pemeliharaan terjadi pada media kontrol yaitu 5.52±1.16b me per 100 g sedangkan, media sisa H. illucens memiliki nilai tertinggi adalah media P7.5 yaitu 11.23±1.28a me per 100 g namun, hal ini tidak menunjukkan adanya perbedaan nyata pada media sisa H. illucens lainnya karena secara uji statistik nilai tersebut tidak berbeda nyata.

13

memiliki bau yang menyengat akibat kandungan amoniak yang tinggi yang dicirikan dengan bau ofensif yang menyengat. Bau pada media tinggi protein disebabkan oleh terakumulasinya kandungan amoniak hasil peruraian protein pada pakan maupun media (Roseno 2014).

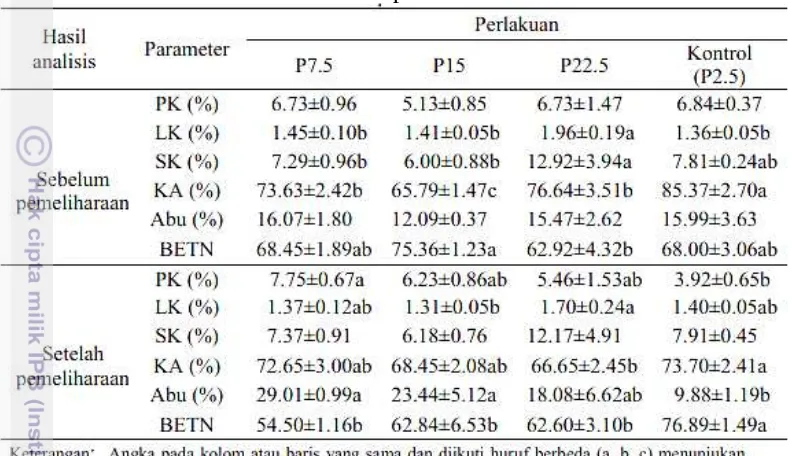

Tabel 6 Hasil analisis proksimat media ideal

Pada parameter abu, hasil analisis sebelum pemeliharaan tidak menunjukkan hasil yang berbeda nyata, namun setelah pemeliharaan terjadi beda nyata pada uji statistik dengan nilai abu tertinggi ke terendah antara lain, media P7.5(29.01±0.99a%), P15(23.44±5.12a%), P22.5(18.08±6.62ab%) dan P2.5(9.88±1.19b). Berdasarkan hal ini dijelaskan bahwa media kontrol dan sisa H. illucens meningkatkan kandungan abu suatu bahan dan memenuhi standar kompos. Sutanto (2002) menyatakan bahwa bahan dasar kompos mengandung abu sebesar 3-5%, protein sebesar 5-40%, dan lemak sebesar 1-15%. Sedangkan nilai Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN) tertinggi sebelum pemeliharaan dimiliki oleh perlakuan P15 yaitu 75.36±1.23a yang memiliki nilai SK terendah yaitu 6.00±0.88b. Hal ini diakibatkan pergeseran komposisi bahan pada serat kasar menyebabkan terjadinya penurunan kandungan serat kasar. Turunnya kandungan serat kasar berbanding terbalik dengan kandungan BETN yang cenderung naik. Perubahan kuantitatif kandungan serat kasar terjadi akibat aktivitas bakteri yang menghasilkan enzim selulase dan enzim lainnya yang mampu memecah ikatan kompleks serat kasar menjadi lebih sederhana sehingga meningkatkan kandungan BETN dengan semakin banyaknya gula sederhana yang dihasilkan (Pratama et al. 2014). Hal ini juga ditunjukkan setelah pemeliharaan dimana media kontrol dengan nilai BETN tertinggi 76.89±1.49a memiliki nilai SK cukup rendah yaitu 7.91±0.45a walaupun hasil uji statistik tidak menunujukkan berbeda nyata pada media lainnya.

14

penelitian ini (Tabel 6) yaitu pupuk vermikompos dengan tambahan bahan organik darah sapi. Parameter yang diuji pada analisis proksimat tersebut adalah kadar air, abu, protein dan lemak.

Tabel 7 Hasil analisis proksimat limbah ikan dan kascing (vermikompos)

Parameter Limbah ikan Kascing (vermikompos)

Kadar air (%) 61.83±0.00 52.85±0.01

Abu (%) 5.83±0.00 19.28±0.00

Protein (%) 13.50±0.00 7.85±0.00

Lemak (%) 1.83±0.00 1.42±0.00

Sumber : Hasil analisis proksimat dan kandungan hara bahan baku (Ibrahim et al. 2013)

Pada Tabel 7 terlihat bahwa kandungan kadar air (KA) pada kascing 52.85% dan limbah ikan 61.83% sedangkan, hasil penelitian media kontrol dan media sisa pemeliharaan menunjukkan nilai KA 66%-73%. Berdasarkan hal ini, KA media penelitian dan KA pada tabel tidak sesuai SNI 19-7030-2004 mengenai pupuk kompos yaitu maksimal standar KA 50%. Pada hasil uji proksimat kadar abu Tabel 7 terlihat bahwa nilai pupuk kascing 19.28% sedangkan, pupuk media kontrol dan media sisa H. illucens memiliki kandungan 9%-29% yang berarti semakin tinggi kandungan darah semakin meningkatkan kadar abu media. Pada uji proksimat parameter protein dan lemak pada Tabel 6 dan Tabel 7 terlihat bahwa kandungan protein pada kascing dan media penelitian ini cukup sama yaitu ±7% lebih kecil daripada protein limbah ikan ±13.50%. Selain itu, hasil analisis proksimat uji lemak antara Tabel 6 dan Tabel 7 tidak berbeda jauh yaitu hasil limbah ikan 1.83±0.00%, pupuk kascing 1.42±0.00%, media kontrol darah 1.40±0.05ab% dan media sisa H. illucens 1.31%-1.71%. Berdasarkan tabel- tabel tersebut hanya KA yang tidak sesuai standar kompos. Kompos yang sesuai dapat dipergunakan sebagai penyubur tanah yang berfungsi sebagai pupuk yang dapat memperbaiki sifat fisik tanah, menyebabkan tanah menjadi remah dan membuat mikroba-mikroba tanah yang bermanfaat dapat hidup dengan subur (Wudianto 1996).

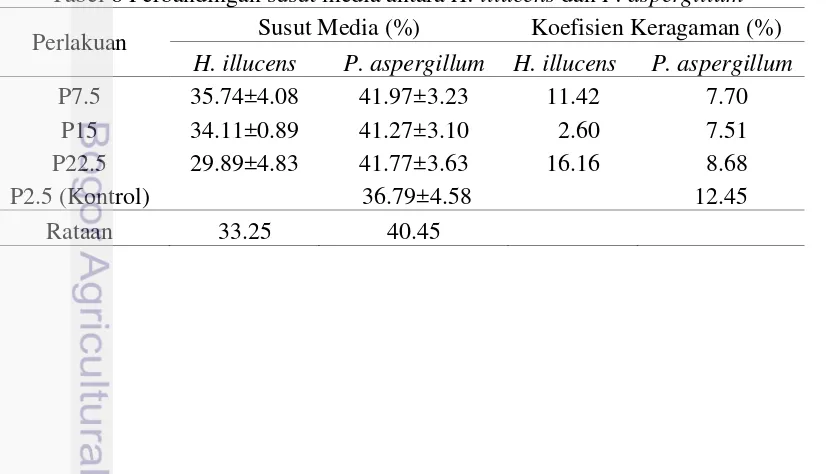

Tabel 8 akan menjelaskan tentang perbandingan susut media antara H. illucens dengan P. aspergillum untuk menentukan penyusutan oleh organisme mana yang lebih tinggi. Parameter yang ditambahkan pada tabel ini adalah koefisien keragaman (KK) untuk melihat jumlah keragaman antar media.

Tabel 8 Perbandingan susut media antara H. illucens dan P. aspergillum Perlakuan Susut Media (%) Koefisien Keragaman (%)

H. illucens P. aspergillum H. illucens P. aspergillum

P7.5 35.74±4.08 41.97±3.23 11.42 7.70

P15 34.11±0.89 41.27±3.10 2.60 7.51

P22.5 29.89±4.83 41.77±3.63 16.16 8.68

P2.5 (Kontrol) 36.79±4.58 12.45

15

Hasil perhitungan susut media larva H. illucens bersumber dari penelitian Nova (2015) mengenai pengolahan feses dan darah menggunakan larva H. illucens pada taraf penambahan darah yang berbeda. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari tabel 8 mengenai perbandingan penyusutan media H. illucens dan P. aspergillum, diperoleh hasil yang baik. Berdasarkan uji asumsi, data tersebut lolos uji asumsi dan tidak berbeda nyata. Nilai penyusutan tertinggi dari media H. illucens maupun P. aspergillum diperoleh oleh perlakuan P7.5 dengan nilai penyusutan H. illucens 35.74±4.08 dan nilai P. aspergillum 41.97±3.23, namun hasil ini memiliki nilai koefisien keragaman yang tinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa media tersebut memiliki keragaman pada setiap perlakuan ulangan. Penyusutan tebaik adalah perlakuan P15. Hal ini dikarenakan nilai penyusutan di Hermetia illucens dan P. aspergillum tinggi, namun kedua perlakuan tersebut memiliki koefisien keragaman yang rendah. Hal ini disebabkan cacing menyukai media tersebut, sehingga dapat mengkonsumsi media lebih banyak. Karena media berfungsi sebagai sarang dan sumber makanan bagi cacing (Astuti 2001) Perbedaan susut media dapat dipengaruhi oleh komposisi bahan media. Media yang memiliki nilai C/N lebih rendah akan memiliki susut media yang lebih tinggi. Hal ini dibuktikan dengan perlakuan P15 yang memiliki nilai C/N sebesar 45.46±9.82b atau lebih kecil dibandingkan P22.5 dan P2.5 (kontrol).

Penyusutan media terendah dengan nilai koefisien keragaman tertinggi terjadi pada media kontrol. Hal ini mengindikasikan sebaiknya pengolahan limbah darah diberikan dahulu ke larva H. illucens baru didekomposisi oleh P. aspergillum.

Biomassa P. aspergillum

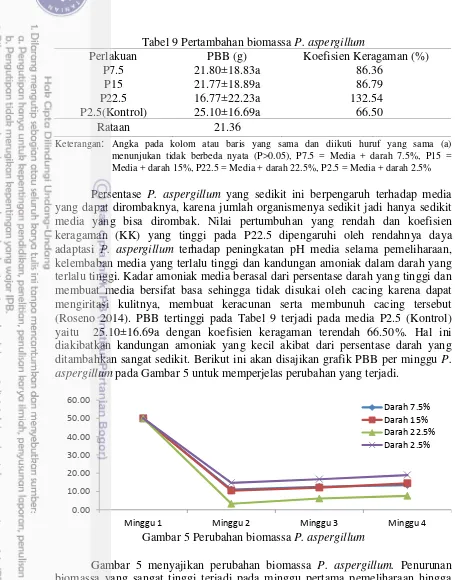

Pertumbuhan bobot biomassa (PBB) P. aspergillum diukur selama 4 minggu pemeliharaan berkisar antara 103 g dan 195 g. faktor yang mempengaruhi biomassa cacing tanah, antara lain : faktor lingkungan media seperti kandungan air, kandungan bahan organik, dan pH media. Hasil analisis keragaman terhadap PBB P. aspergillum, menunjukkan bahwa pemberian taraf darah berbeda memberikan pengaruh nyata (P<0.05) terhadap PBB P. aspergillum. Pengukuran ini disertai dengan parameter koefisien keragaman untuk melihat keragaman yang terjadi pada media dan menjadi indikator penentuan pertambahan biomassa terbaik bagi P. aspergillum. Selain itu, dilakukan juga uji statistik untuk menentukan ada tidaknya beda nyata antar media. Pengaruh perlakuan taraf darah terhadap PBB P. aspergillum disajikan dalam Tabel 9.

16

Tabel 9 Pertambahan biomassa P. aspergillum

Perlakuan PBB (g) Koefisien Keragaman (%)

P7.5 21.80±18.83a 86.36

Persentase P. aspergillum yang sedikit ini berpengaruh terhadap media yang dapat dirombaknya, karena jumlah organismenya sedikit jadi hanya sedikit media yang bisa dirombak. Nilai pertumbuhan yang rendah dan koefisien keragaman (KK) yang tinggi pada P22.5 dipengaruhi oleh rendahnya daya adaptasi P. aspergillum terhadap peningkatan pH media selama pemeliharaan, kelembaban media yang terlalu tinggi dan kandungan amoniak dalam darah yang terlalu tinggi. Kadar amoniak media berasal dari persentase darah yang tinggi dan membuat media bersifat basa sehingga tidak disukai oleh cacing karena dapat mengiritasi kulitnya, membuat keracunan serta membunuh cacing tersebut (Roseno 2014). PBB tertinggi pada Tabel 9 terjadi pada media P2.5 (Kontrol) yaitu 25.10±16.69a dengan koefisien keragaman terendah 66.50%. Hal ini diakibatkan kandungan amoniak yang kecil akibat dari persentase darah yang ditambahkan sangat sedikit. Berikut ini akan disajikan grafik PBB per minggu P. aspergillum pada Gambar 5 untuk memperjelas perubahan yang terjadi.

Gambar 5 Perubahan biomassa P. aspergillum

Gambar 5 menyajikan perubahan biomassa P. aspergillum. Penurunan biomassa yang sangat tinggi terjadi pada minggu pertama pemeliharaan hingga pertengahan minggu kedua. Hal ini disebabkan banyak P. aspergillum yang mati di atas permukaan media akibat kelembaban media yang sangat tinggi dan sifat darah yang menggumpalkan media sehingga sulit untuk dikonsumsi P. aspergillum. Pada perlakuan media, perbandingan dari pemberian 50 g P. aspergillum adalah 60%-70% cacing berukuran kecil sehingga sifat adaptasi dari media sangat kecil, dibandingkan 30% cacing lain yang berukuran lebih besar. Hal ini dimaksudkan agar P. aspergillum yang lebih kecil mengkonsumsi media tersebut semaksimal mungkin, karena daya konsumsi makanan tertinggi dilakukan

0.00

17

oleh anakan P. aspergillum. Hal ini dicirikan dengan anakan cacing selalu berada di atas permukaan media. Namun, pada penelitian ini anakan P. aspergillum banyak yang mati pada minggu pertama. Hal ini dibuktikan dengan ditemukan banyaknya jasad P. aspergillum berukuran kecil di atas media. Berdasarkan hal ini, dapat ditunjukkan bahwa anakan P. aspergillum kurang mampu beradaptasi terhadap pH tinggi, kelembaban media tinggi dan kandungan amoniak tinggi, semakin tinggi kandungan amoniak di media tersebut maka akan semakin banyak anakan P. aspergillum yang mati. Pemberian P. aspergillum untuk mengolah darah sebaiknya dilakukan oleh P. aspergillum dewasa yang memiliki daya adaptasi lebih tinggi terhadap media tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Media terbaik dari sisa larva H. illucens sebagai bahan vermikompos adalah media P15 yang memiliki cukup kesesuaian media ideal, penyusutan media, dan peningkatan biomassa P. aspergillum walaupun, belum memenuhi standar bila digunakan langsung ke tanaman akibat nisbah C/N>20.

Saran

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai perlakuan kombinasi pengolahan darah oleh larva Hermetia illucens dengan P. aspergillum dewasa agar memperoleh hasil yang maksimal sehingga dapat membantu menyelesaikan masalah di lingkungan terutama di Rumah Potong Hewan (RPH).

DAFTAR PUSTAKA

Arlen. 2010. Komposisi komunitas makrofauna tanah pada areal pertanian yang diberi pupuk organik dan anorganik yang dapat digunakan sebagai bioindikator kesuburan tanah. Laporan Penelitian. USU: Medan.

Astuti ND. 2001. Pertumbuhan dan perkembangan cacing tanah Lumbricus rubellus dalam media kotoran sapi yang mengandung tepung darah [skripsi]. Bogor (ID): Jurusan Kedokteran Hewan. FKH IPB.

[BPS]. Badan Pusat Statistik. 2014. BPS No 05210-1401-2014. Jumlah Ternak yang Dipotong di Rumah Potong Hewan dan di Luar Rumah Potong Hewan yang Dilaporkan Menurut Jenis Ternak. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.

[BSN]. Badan Standardisasi Nasional. 2004. SNI No 19-7030-2004. Standar Kualitas Pupuk Kompos dari Sampah Organik Domestik. Jakarta (ID) : Badan Standardisasi Nasional.

18

Edwards CA, Loftly JR. 1977. Biology of Earthworm., London (GB) : Chapman and Hall.

Elizabeth W. 2001. Tanaman pisang sebagai pakan ternak ruminansia. Wartazoa 11(1):20-27.

Frandson RD. 1992. Anatomi dan Fisiologi Ternak. Srigandono, Koen Praseno, penerjemah. Terjemahan dari: Anatomy and Phyisiology of Animal. Yogyakarta (ID): UGM Pr.

Gunawan AY, Surdiyanto, Nurhayati I. 2001. Pengkajian penggemukan sapi potong dengan jerami padi fermentasi. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, Lembang (ID). Jurnal Media Peternakan. Vol.24(3): 18-21. Hanafiah KI, Anas, Napoleon A, Ghoffar N. 2003. Biologi Tanah. Jakarta (ID):

PT. Raja Grafindo Persada.

Khairuman, Amri K. 2009. Mengeruk Untung dari Beternak Cacing. Jakarta (ID) : Agromedia Pustaka.

Kurniasih, T. 2011. Potensi tepung darah sebagai sumber protein pakan ikan alternatif. Prosiding. Maros (ID). Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PDII-LIPI) Hal : 1001-1007.

Letik ES. 2008. Respon cacing tanah Pontoscolex corethrurus terhadap pertumbuhan berbagai kualitas dan ukuran bahan organik. [skripsi]. Malang (ID) : Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. (Tidak dipublikasikan).

Matjik AA, Sumertajaya IM. 2002. Perancangan dan Percobaan dengan Aplikasi SAS dan Minitab. Bogor (ID): IPB Pr.

Minnich J. 1977. The Earthworm Book How to Raise and Use Earthworms for Your Farm and Garden. New York (US) : Rodale Press Emmaus, PA. Nova L. 2015. Pengolahan feses dan darah menggunakan larva H. illucens pada

taraf penambahan darah yang berbeda. [skripsi]. Bogor (ID). Jurusan Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan. Fakultas Peternakan IPB.

Pratama A, Budiman A, Dhalika T. 2015. Pengaruh tingkat penambahan molases pada pembuatan silase kulit umbi singkong (Manihot esculenta) terhadap kandungan kandungan serat kasar dan bahan ekstrak tanpa nitrogen. Jurnal Universitas Padjajaran vol. 4(1) : 1-13.

Puspitasari W. 1995. pengaruh beberapa media terhadap pertumbuhan dan perkembangbiakan cacing tanah (E. foetida savigny). [skripsi]. Biologi (ID) : Jurusan Biologi FMIPA IPB.

Roseno. 2014. Pemanfaatan darah dari limbah RPH sebagai pakan tinggi protein dalam peningkatan biomassa cacing (Lumbricus rubellus). [skripsi]. Bogor (ID). Jurusan Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan. Fakultas Peternakan IPB.

Sihombing DTH. 2002. Satwa Harapan I. Bogor (ID) : Pengantar Ilmu dan Teknologi Budidaya Wirausaha Muda.

Sodikin M. 2002. Biokimia Darah. Jakarta (ID) : Widyamedika.

19

Tisdale SL, Nelson WL, Beaton JD. 1990. Soil Fertility and Fertilizer. Edisi ke-4. New York (US) : Macmillan Publishing Co.

Tjiptadi W. 1990. Pengendalian limbah pertanian. Makalah pada Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup Bagi Wydiasnara Sespa, Sepadya, Sepala dan Sespa Antar Departemen. Jakarta (ID).

Wudianto R. 1996. Membuat Stek, Cangkokan dan Okulasi. Jakarta (ID) : Penebar Swadaya.

LAMPIRAN

Lampiran 1 ANOVA pengaruh C terhadap penambahan darah

Sumber Keragaman Db JK KT Fhit P

Perlakuan 3 200.993 66.998 10.98 0.003

Galat 8 48.821 6.103

Total 11 249.814

Lampiran 2 ANOVA pengaruh N terhadap penambahan darah

Sumber Keragaman Db JK KT Fhit P

Perlakuan 3 0.58709 0.19570 7.66 0.010

Galat 8 0.20440 0.02555

Total 11 0.79149

Lampiran 3 ANOVA pengaruh P terhadap penambahan darah

Sumber Keragaman Db JK KT Fhit P

Perlakuan 3 0.82159 0.27386 12.20 0.002

Galat 8 0.17964 0.02245

Total 11 1.00123

Lampiran 4 ANOVA pengaruh K terhadap penambahan darah

Sumber Keragaman Db JK KT Fhit P

Perlakuan 3 1.0058 0.3353 2.96 0.098

Galat 8 0.9057 0.1132

Total 11 1.9115

Lampiran 5 ANOVA pengaruh KTK terhadap penambahan darah

Sumber Keragaman Db JK KT Fhit P

Perlakuan 3 59.361 19.787 10.51 0.004

Galat 8 15.068 1.883

20

Lampiran 6 ANOVA pengaruh PK terhadap penambahan darah

Sumber Keragaman Db JK KT Fhit P

Perlakuan 3 22.9333 7.6444 7.66 0.010

Galat 8 7.9844 0.9980

Total 11 30.9176

Lampiran 7 ANOVA pengaruh LK terhadap penambahan darah

Sumber Keragaman Db JK KT Fhit P

Perlakuan 3 0.27003 0.09001 4.54 0.039

Galat 8 0.15867 0.01983

Total 11 0.42869

Lampiran 8 ANOVA pengaruh SK terhadap penambahan darah

Sumber Keragaman Db JK KT Fhit P

Perlakuan 3 61.392 20.464 3.17 0.085

Galat 8 51.594 6.449

Total 11 112.986

Lampiran 9 ANOVA pengaruh KA terhadap penambahan darah

Sumber Keragaman Db JK KT Fhit P

Perlakuan 3 101.574 33.858 5.36 0.026

Galat 8 50.534 6.317

Total 11 152.107

Lampiran 10 ANOVA pengaruh Kadar Abu terhadap penambahan darah

Sumber Keragaman Db JK KT Fhit P

Perlakuan 3 597.48 199.16 10.98 0.003

Galat 8 145.13 18.14

Total 11 742.61

Lampiran 11 ANOVA pengaruh BETN terhadap penambahan darah

Sumber Keragaman Db JK KT Fhit P

Perlakuan 3 778.96 259.65 18.59 0.001

Galat 8 111.77 13.97

Total 11 890.72

Lampiran 12 ANOVA pengaruh C/N terhadap penambahan darah

Sumber Keragaman Db JK KT Fhit P

Perlakuan 3 4 428.4 1476.1 8.91 0.006

Galat 8 1 325.1 165.6

21

Lampiran 13 ANOVA pengaruh biomassa terhadap penambahan darah

Sumber Keragaman Db JK KT Fhit P

Perlakuan 3 106.28 35.43 0.73 0.562

Galat 8 387.60 48.45

Total 11 493.88

Lampiran 14 ANOVA pengaruh susut Media H. illucens terhadap penambahan darah

Sumber Keragaman Db JK KT Fhit P

Perlakuan 3 54.52 27.26 2.01 0.215

Galat 8 81.57 13.60

Total 11 136.09

Lampiran 15 ANOVA pengaruh susut Media P. aspergillum terhadap penambahan darah

Sumber Keragaman Db JK KT Fhit P

Perlakuan 3 54.24 18.08 1.33 0.330

Galat 8 108.39 13.55

Total 11 162.63

Lampiran 16 ANOVA pengaruh pH terhadap penambahan darah

Sumber Keragaman Db JK KT Fhit P

Perlakuan 3 0.0020395 0.0006798 51.17 0.000

Galat 8 0.0001063 0.0000133

22

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Muara Enim pada tanggal 13 Oktober 1993. Penulis merupakan anak kedua dari 2 bersaudara pasangan Bapak Sujak dan Ibu Saniwati SPd. Penulis mengawali pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) pada tahun 1998 di TK IDHATA. Pada tahun 1999, penulis melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 24 Tanjung Enim hingga kelas 3 kemudian melanjutkan pendidikan ke SD XAVERIUS EMMANUEL hingga lulus pada tahun 2005. Penulis melanjutkan sekolah tingkat pertama di SMP Negeri 1 Tanjung Agung, di Tanjung Enim dan lulus pada tahun 2008. Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Muara Enim hingga kelas X kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 2 Muara Enim dan lulus pada tahun 2011.

Penulis melanjutkan pendidikan S1 di Institut Pertanian Bogor pada tahun 2011 melalui jalur SNMPTN undangan dan di terima di Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan, Fakultas Peternakan. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif sebagai pengurus organisasi mahasiswa FAMM AL-AN’AAM (Forum Aktivis Mahasiswa Muslim Fakultas Peternakan IPB) sebagai ketua PSDM (Pemberdaya Sumber Daya Mahasiswa) pada periode 2013-2014.