ANALISIS MODEL IMPLEMENTASI GC EDWARD PADA

PENERAPAN PERMENAKERTRANS NO.PER.01/MEN/1980

TENTANG K3 KONSTRUKSI BANGUNAN PADA PROYEK

APARTEMEN DAN HOTEL DI KEMANG JAKARTA SELATAN

TAHUN 2013

SKRIPSI

OLEH:

Rizqy Unggul Permadi

NIM: 108101000018

PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

v

FACULTY OF MEDICINE AND HEALTH SCIENCES

PUBLIC HEALTH STUDY

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Thesis, Juli 2014

Rizqy Unggul Permadi, NIM : 108101000018

ANALYSIS GC EDWARD IMPLEMENTATION MODEL ON THE APLICATION PERMENAKERTRANS NO.PER.01/MEN/1980 ABOUT CONSTRUCTION OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY OF THE PROJECT APARTMENTS AND HOTEL IN KEMANG SOUTH JAKARTA YEAR 2013

xvi + 157 pages, 13 tables, 8 pictures

This study aims to look how the implementation of one of the government’s policy in the field of occupational safety which is Permenakertrans No.1 / 1980 about construction occupational health and safety on the apartments and hotel development projects in the works by PT PP in Kemang, South Jakarta . This study uses a model approach that saw GC Edward model policy implementation based on four basic subtances namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structures.

This study uses qualitative research methods. The information used comes from the informant interviews, field observations, and projects data related to work safety. Informants in this study was divided into 2 parts : 4 people who represent the main contractor and 5 people who represent sub-contarctor. Each informant has duties and responsibilities are different from each other.

vi

In each subtance based on GC Edward model the are problems resulting from the implementation of Permenakertrans No.1 / 1980 about construction occupational health and safety on the building construction is not going well. Problems are that there are not competent workers to work, recruitment of workers only based ages not skill, workers commitment to implement occupational safety is still lacking, the application of strict punishment is not done, and there are still many information related work safety and standard operational procedures that have not been socialized to workers.

Recommendation are given to company that repair worker recuitment system, the provision of safety training to workers specifically according to the type of work, the application of punishment was more emphasized, and dissemination of standard operating procedures for workers overall.

Keywords : Policy, Implementation, Construction

vii

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Skripsi, Juli 2014

Rizqy Unggul Permadi, NIM : 108101000018

ANALISIS MODEL IMPLEMENTASI GC EDWARD PADA PENERAPAN PERMENAKERTRANS NO.PER.01/MEN/1980 TENTANG K3 KONSTRUKSI BANGUNAN PADA PROYEK APARTEMEN DAN HOTEL DI KEMANG JAKARTA SELATAN

TAHUN 2013

xvi + 157 halaman, 13 tabel, 8 gambar

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan salah satu kebijakan pemerintah di bidang keselamatan kerja yaitu Permenakertans No.1 / 1980 tentang K3 konstruksi bangunan pada proyek pembangunan apartemen dan hotel yang sedang dikerjakan PT PP di Kemang, Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan model GC Edward yang melihat implementasi kebijakan berdasarkan 4 substansi dasar yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Metode penelitian bersifat kualitatif. Informasi yang digunakan bersumber dari wawancara terhadap informan, observasi di lapangan, dan data - data proyek yang terkait dengan keselamatan kerja. Informan dalam penelitian terbagi menjadi 2 bagian yaitu 4 orang yang mewakili kontraktor utama dan 5 pekerja sub kontraktor. Setiap informan mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda - beda antara satu dan lainnya.

viii

Pada masing - masing substansi berdasarkan model GC Edward terdapat permasalahan yang menyebabkan pelaksanaan dari Permenakertans No.1 / 1980 tentang K3 konstruksi bangunan tidak berjalan dengan baik. Permasalahan tersebut antara lain masih adanya pekerja yang belum kompeten untuk bekerja, rekrutmen pekerja hanya berdasarkan umur bukan keahlian, komitmen pekerja untuk melaksanakan peraturan keselamatan kerja masih kurang, penerapan hukuman tidak tegas dilakukan, dan masih banyaknya informasi terkait keselamatan kerja dan standar operasional prosedur yang belum disosialisasikan kepada pekerja.

Rekomendasi yang diberikan kepada perusahaan yaitu perbaikan sistem rekrutmen pekerja, pemberian pelatihan keselamatan kerja kepada pekerja secara spesifik menurut jenis pekerjaan, penerapan hukuman dipertegas, dan sosialisasi standar operasional prosedur menyeluruh kepada pekerja.

Kata kunci : Kebijakan, Implementasi, Konstruksi

ix

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada ALLAH SWT karena atas rahmat dan

karunia - Nya yang telah memberikan banyak kemudahan kepada saya mulai dari

pengajuan surat izin lapangan, selama penugasan, sampai selesainya laporan skripsi

ini. Tak terkira banyaknya rasa syukur yang dapat hamba panjatkan ke hadiratmu.

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah skripsi,

Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Saya mengucapkan terima kasih kepada orang - orang yang telah membantu

dalam proses penyusunan laporan skripsi ini. Untuk hal tersebut saya mengharapkan

saran dan kritik guna memperbaiki laporan skripsi ini sehingga dapat lebih sempurna.

Saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua yang telah memberikan bimbingan dan dukungan penuh baik

moril maupun materiil.

2. Ibu Febrianti selaku Kepala Program Studi Kesehatan Masyarakat FKIK UIN

Jakarta.

3. Bapak Arif Sumantri selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan

x

4. Ibu Riastuti Kusuma Wardhani selaku pembimbing skripsi yang telah

memberikan masukan dan bimbingan selama penyusunan laporan skripsi ini

hingga selesai.

5. Bapak Mulyono dan Bapak Dadan selaku HSE officer proyek Kemang yang

telah banyak membantu saya saat proses pengerjaan skripsi di lapangan.

6. Seluruh informan pekerja proyek Kemang yaitu pekerja kayu, besi, cor, house

keeping, operator tower crane, dan alimak yang telah memberikan informasi

yang saya butuhkan selama proses pengerjaan skripsi di lapangan dan berbagi

pengalaman kerja kepada saya.

7. Seluruh dosen Program Studi Kesehatan Masyarakat yang telah membimbing

dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat kepada saya selama proses

perkuliahan.

8. Teman - teman Kesmas 2008 yang tidak dapat saya sebutkan semuanya satu

per satu. Semoga semua perjuangan kita selama perkuliahan dapat menjadi

kenangan untuk kita semua.

9. Serta segenap pihak yang telah banyak berperan aktif membantu pelaksanaan

skripsi dan dalam menyelesaikan laporan skripsi ini yang tidak saya sebutkan

secara keseluruhan.

Dengan memanjatkan doa kepada ALLAH SWT, saya berharap semua

kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan kebahagaiaan dunia dan akhirat, dan

xi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rizqy Unggul Permadi

TTL : Lamongan 15 April 1989

Alamat : Jl. Jamhur I No.108 Rt 04/01 Cinere, Depok

Agama : Islam

Gol. Darah : A

No. Telp : 0856 48563175

RIWAYAT PENDIDIKAN

1995 – 2001 SD Jetis VI - Lamongan

2001– 2004 SMP Negeri 12 - Jakarta

2004– 2007 SMA Negeri 6 - Jakarta

2008 – sekarang S1 – Kesehatan Masyarakat Peminatan Keselamatan dan

Kesehatan Kerja Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

xii

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERNYATAAN……….………. i

LEMBAR PERSETUJUAN... ii

ABSTRAK……….……… x

KATA PENGANTAR……….……….... ix

DAFTAR RIWAYAT HIDUP…….………....……… xi

DAFTAR ISI.……….... xii

DAFTAR TABEL………..………... xviii

DAFTAR GAMBAR………... xix

BAB I PENDAHULUAN……….……… 1

1.1Latar Belakang………. 1

1.2Rumusan Masalah……….... 8

1.3Pertanyaan Penelitian ……….. 8

1.4Tujuan Penelitian………... 9

1.4.1Tujuan Umum ……….... 9

1.4.2Tujuan Khusus………... 9

xiii

1.5.1Manfaat Aplikatif………... 10

1.6 Ruang Lingkup ………... 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA………...………. 12

2.1Kebijakan K3 Konstruksi………...………...………….... 12

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik………... 12

2.1.2 Proses Kebijakan Publik... 16

2.1.3 Kebijakan Publik dan Hukum... 19

2.1.4 Elemen Kebijakan... 20

2.1.5 Hirarki Perundang - undangan ... 21

2.1.6 Kebijakan Kesehatan ... 22

2.1.7 Jasa Konstruksi... 23

2.1.8 Kebijakan Publik K3 Konstruksi Bangunan... 25

2.1.9 Permenakertrans No.1 / 1980 Tentang K3 Pada Konstruksi Bangunan ... 28

2.2Implementasi Kebijakan………... 29

2.2.1 Model Implementasi Van Horn dan Van Meter……….. 34

2.2.2 Model Implementasi Merilee S. Grindle………. 35

2.2.3 Model Implementasi Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier…… 36

2.2.4 Model Implementasi G.Shabir Chema dan Dennis Rondinelli... 37

2.2.5 Model Implementasi GC Edward………...……... 39

2.2.5.1Komunikasi ………... 39

xiv

2.2.5.1.2 Kejelasan………..………... 41

2.2.5.1.3 Konsistensi………..……….. 41

2.2.5.2Disposisi……….………. 41

2.2.5.2.1 Pengangkatan Birokrasi……… 42

2.2.5.2.2 Insentif……….. 42

2.2.5.3Sumber Daya………….………... 43

2.2.5.3.1 Staf……… 43

2.2.5.3.2 Informasi……… 43

2.2.5.3.3 Wewenang………. 44

2.2.5.3.4 Fasilitas………... 44

2.2.5.4Struktur Birokrasi……….…...……… 45

2.2.5.4.1 Standar Operasional Prosedur……… 45

2.2.5.4.2 Fragmentasi………... 46

2.3Kerangka Teori………... 47

BAB III KERANGKA PIKIR ……...………...... 49

3.1Kerangka Pikir….………... 49

3.2Definisi Istilah………... 50

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN………... 57

4.1Jenis Penelitian……….57

4.2Waktu dan Tempat Penelitian………... 57

xv

4.4Instrumen Penelitian……… 62

4.5Jenis Data………...………... 63

4.6Teknik Pengumpulan Data………. 64

4.7Pengolahan Data………. 65

4.8Analisis Data……….. 66

4.9Keabsahan Data………... 67

BAB V HASIL... 68

5.1 Karakteristik Informan... 68

5.2 Implementasi Kebijakan Permenakertrans No.1 / 1980 Tentang K3 Konstruksi Bangunan ... 69

5.3 Analisis Model GC Edward... 73

5.3.1 Komunikasi... 73

5.3.1.1 Transmisi... 73

5.3.1.2 Kejelasan... 79

5.3.1.3 Konsistensi... 83

5.3.2 Disposisi... 84

5.3.2.1 Komitmen... 84

5.3.2.2 Insentif... 85

5.3.3 Sumber Daya... 89

5.3.3.1 Staf... 89

5.3.3.2 Informasi... 93

xvi

5.3.3.4 Fasilitas... 100

5.3.3.5 Anggaran... 102

5.3.4 Struktur Birokrasi... 103

5.3.4.1 Standar Operasional Prosedur... 103

5.3.4.2 Fragmentasi... 108

BAB VI PEMBAHASAN ... 114

6.1 Keterbatasan Penelitian... 114

6.2 Implementasi Kebijakan Permenakertrans No.1 /1980 Tentang K3 Konstruksi Bangunan... 115

6.3 Analisis Model GC Edward... 119

6.3.1 Komunikasi... 119

6.3.1.1 Transmisi... 119

6.3.1.2 Kejelasan... 122

6.3.1.3 Konsistensi... 124

6.3.2 Disposisi... 126

6.3.2.1 Komitmen... 126

6.3.2.2 Insentif... 128

6.3.3 Sumber Daya... 131

6.3.3.1 Staf... 131

6.3.3.2 Informasi... 134

6.3.3.3 Wewenang... 136

xvii

6.3.3.5 Anggaran... 139

6.3.4 Struktur Birokrasi... 140

6.3.4.1 Standar Operasional Prosedur... 140

6.3.4.2 Fragmentasi... 142

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN ... 145

7.1 Kesimpulan... 145

7.2 Saran... 148

DAFTAR PUSTAKA ... 151

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

xviii

DAFTAR TABEL

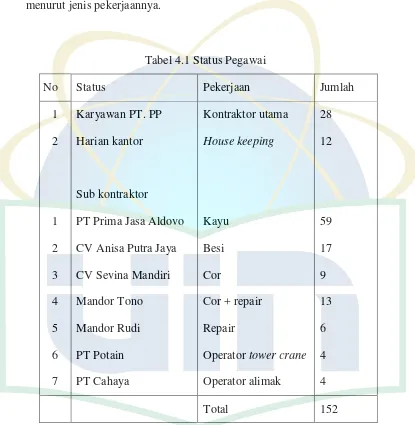

Tabel 4.1 Status Pegawai……….. 59

Tabel 4.2 Matriks Informan Kontraktor...……….. 60

Tabel 4.3 Matriks Informan Subkontraktor... 61

Tabel 5.1 Karakteristik Informan……….. 68

Tabel 5.2 Implementasi Permenakertrans No.1 / 1980 ... 69

Tabel 5.3 Pelatihan K3 Umum ... 77

Tabel 5.4 Pelatihan K3 Khusus ... ... 78

Tabel 5.5 Kompetensi Informan ... 82

Tabel 5.6 Kewenangan HSE Pusat dan HSE Proyek ... 96

Tabel 5.7 Kewenangan Quality Control ... 98

Tabel 5.8 Kewenangan Pekerja Lapangan ... 99

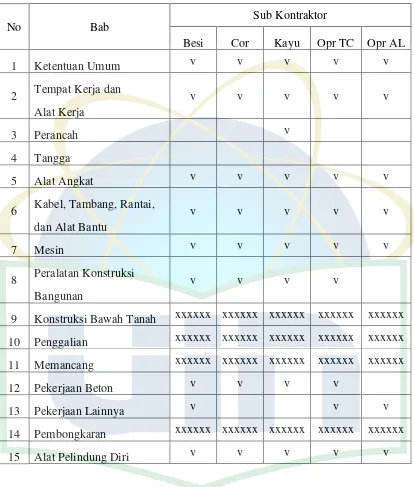

Tabel 5.9 SOP Pekerjaan... 105

xix

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kebijakan Publik Sebagai Bentuk Nyata Ideologi………....15

Gambar 2.2 Siklus Kebijakan………... 18

Gambar 2.3 Sistem Politik……… 20

Gambar 2.4 Elemen Kebijakan………. 21

Gambar 2.5 Model Implementasi GC Edward………. 39

Gambar 3.1 Kerangka Pikir ...……….. 49

Gambar 5.1 Struktur Organisasi Proyek ... 109

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Kebijakan merupakan apapun yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau

tidak dilakukan (Dye dalam Wibawa, 1994). Sedangkan kebijakan publik adalah

kebijakan - kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga atau badan pemerintah

dan pejabat - pejabatnya (Anderson dalam Wibawa, 1994). Kebijakan kesehatan

didefinisikan sebagai suatu bentuk arah utama dalam suatu pemerintahan negara

berupa kebijakan politik guna menjalankan program - program pembangunannya,

secara khusus di sektor kesehatan (Walt dalam Massie, 2009). Oleh karena itu,

sebagai aktor penting maka pemerintah adalah pihak yang menentukan kebijakan

negara termasuk kebijakan kesehatan yang meliputi perlindungan tenaga kerja.

Isu global mengenai upaya perlindungan tenaga kerja sudah dimulai sejak

International Labour Organization ( ILO ) mulai didirikan pada tahun 1919 untuk

mencerminkan keyakinan bahwa perdamaian yang universal dan abadi hanya

dapat dicapai melalui keadilan sosial. Lalu pada tahun 1944 para pendiri ILO

menerapkan deklarasi Philadelphia yang menyatakan bahwa pekerja bukanlah

komoditas dan menetapkan hak asasi manusia dan hak ekonomi kepada kaum

pekerja. Kemajuan besar dicapai ILO pada tahun 1998 dengan diadakannya

Konferensi Perburuhan Internasional yang mengadopsi deklarasi ILO tentang

2

membahas mengenai kesehatan dan keselamatan pekerja. Hingga saat ini ILO

telah membantu banyak negara melalui upaya - upaya pembuatan kebijakan

mengenai hak serikat pekerja dalam memperoleh demokrasi dan perlindungan

tenaga kerja (ILO, 2007).

Pada tingkat nasional kewajiban untuk melindungi keselamatan dan

kesehatan pekerja telah diatur dalam undang - undang dan peraturan keselamatan

dan kesehatan kerja yang menjamin perlindungan pekerja terhadap keselamatan

dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat

dan martabat manusia. Selain itu juga mengatur dengan jelas tentang hak dan

kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban pekerja, syarat - syarat keselamatan

kerja serta sistem manajemen K3 (Modjo, 2007).

Upaya perlindungan tenaga kerja sudah dimulai saat sebelum Indonesia

mendapatkan kemerdekaannya yaitu dengan dibuatnya Veiligheidsreglement

tahun 1910 disusul Verordening Stoom Ordonnantie tahun 1930. Lalu setelah

Indonesia merdeka dibuatnya landasan undang - undang dasar 1945. Pasal 27 ayat

2 berbunyi “ Tiap - tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan

yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal ini dijadikan landasan utama dalam

pembuatan kebijakan - kebijakan selanjutnya seperti undang - undang No.1 tahun

1970 tentang keselamatan kerja yang mengatur tentang kewajiban pimpinan

tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja, UU No.23

tahun 1992 tentang kesehatan pasal 23 tentang kesehatan kerja menekankan

pentingnya kesehatan kerja agar pekerja dapat bekerja secara sehat dan

3

ketenagakerjaan paragraf 5 pasal 86 dan 87 tentang keselamatan dan kesehatan

kerja harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang - undangan lainnya yang

berlaku. Pada pasal 35 dijelaskan bahwa pemberi kerja wajib memberikan

perlindungan kepada tenaga kerjanya mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan

kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja. Sebagai penjabaran dan

kelengkapan Undang - undang, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah

dan kementerian tenaga kerja dan kementrian kesehatan juga mengeluarkan

kebijakan untuk memudahkan pelaksanaan K3 di tempat kerja. Hingga saat ini

sudah puluhan aturan hukum dibuat mengenai keselamatan kerja.

Dengan banyaknya kebijakan yang sudah dibuat dalam upaya

melindungi tenaga kerja tidak menjamin kecelakaan kerja tidak akan terjadi.

Sampai saat ini kecelakaan kerja masih saja sering terjadi dari tahun ke tahun.

Secara global, ILO mencatat bahwa setiap tahunnya kurang lebih terjadi 337 juta

kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak kurang dari 2,3 juta nyawa melayang.

Dilihat dari dampak ekonomi USD 1,25 Trilyun atau 4% dari Global Gross

Domestic Product (GDP) dialokasikan utuk biaya dari kehilangan waktu kerja

akibat kecelakaan dan penyakit di lingkungan kerja, kompensasi untuk para

pekerja, terhentinya produksi, dan biaya pengobatan pekerja (ILO, 2012).

Secara nasional, data yang didapat dari Jamsostek menunjukkan bahwa

pada tahun 2011 terjadi 99.491 kecelakaan kerja. Total klaim yang telah dibayar

sekitar Rp 504,3 miliar meningkat dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2010 yang

sebesar 98.711 kecelakaan kerja dengan total klaim yang dibayar Rp 401,237

4

kerja di Indonesia pada tahun 2009 terdapat 88.492 kasus kecelakaan kerja . Pada

kesempatan terpisah Dirut Jamsostek juga menyatakan bahwa selama 34 tahun

sejak PT Jamsostek beroperasi hingga kini, terjadi 1.883.200 kasus kecelakaan

kerja dengan total klaim yang harus dibayarkan sebanyak Rp 3,46 triliun. Dari

jumlah tersebut sektor yang mencatat persentase tertinggi adalah sektor konstruksi

sebesar 32 % (Pikiran rakyat, 2012).

Pada 2009 tercatat pekerja di sektor jasa konstruksi ada 5% atau sekitar

4,5 juta pekerja dengan kecelakaan kerja yang beragam. Hingga November 2009

pelaksanaan program jasa konstruksi secara nasional telah terdaftar menjadi

peserta jamsostek sebanyak 93.103 perusahaan dengan sekitar 4.362.224 orang

tenaga kerja (Poskota, 2010).

Data yang disampaikan oleh menteri tenaga kerja Muhaimin Iskandar

menyatakan sampai dengan September 2012 angka kecelakaan kerja berada pada

kisaran 80.000 kejadian (Detik finance, 2012). Pusat Pembinaan Penyelenggaraan

Konstruksi menilai pentingnya pemahaman mengenai pengadaan barang atau jasa

pemerintah di bidang konstruksi menyusul tingginya kasus kecelakaan pekerja

konstruksi yang bermunculan dengan rata - rata 7 orang meninggal per hari

(Industri bisnis, 2013) .

Kebijakan mengenai penyelenggaraan K3 pada pekerjaan konstruksi

tergambar pada UU No.18 / 1999 tentang jasa konstruksi yang mengamanatkan

penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang

5

kerja, serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib

penyelenggaraan konstruksi.

Kebijakan K3 yang menyangkut dengan kegiatan konstruksi lainnya yaitu

Permenakertrans No.1 / 1980 tentang K3 Konstruksi Bangunan. Peraturan ini bisa

dibilang merupakan induk penting pelaksanaan K3 pada kegiatan konstruksi di

Indonesia karena memuat banyak hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan

kostruksi yaitu tempat kerja, peralatan kerja, mesin, perancah, tangga, alat angkat,

penggalian, pemancangan, beton, APD, dan apapun yang berkaitan dengan

konstruksi. Sudah 33 tahun berlalu namun peraturan ini masih dipakai sebagai

bagian dari persyaratan legal yang harus dipenuhi perusahaan konstruksi dalam

menjalankan kegiatannya dan belum direvisi hingga saat ini. Peraturan ini juga

lebih bersifat aplikatif di lapangan dibandingkan peraturan pemerintah lainnya di

bidang konstruksi.

Implementasi dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang

dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program. Implementasi kebijakan

mencakup tindakan - tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok,

publik maupun privat yang diarahkan kepada pencapaian tujuan kebijakan yang

telah ditentukan terlebih dahulu. Ini meliputi baik usaha - usaha sesaat untuk

menstransformasikan keputusan kedalam istilah operasional, maupun usaha yang

berkelanjutan untuk mencapai perubahan - perubahan besar dan kecil yang

diamanatkan oleh keputusan - keputusan kebijakan (Van Horn dan Van Meter

6

agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya tidak lebih dan tidak kurang

(Nugroho, 2008).

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh

beberapa variabel antara lain komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan

disposisi. Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan perintah -

perintah dan arahan - arahan dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka yang

diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Disposisi yaitu kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan.

Struktur birokrasi yaitu kelembagaan perusahaan dalam mensukseskan

implementasi kebijakan tanpa adanya intervensi atau tekanan dari luar perusahaan

(GC Edward dalam Sahuri, 2012).

PT. PP ( Pembangunan Perumahan ) merupakan salah satu perusahaan

BUMN konstruksi terbersar di Indonesia. Saat ini PT. PP sedang menggarap salah

satu proyek di Kemang, Jakarta Selatan berupa apartemen dan hotel. Proyek yg

ini sudah berjalan dari tahun 2012. Menurut studi pendahuluan yang dilakukan

pada Februari 2013 tercatat pada laporan kecelakaan sudah terjadi 5 kecelakaan

kerja hingga saat ini dengan rincian 4 kecelakaan terjadi pada tahun 2012 dan 1

kecelakaan kerja pada Januari 2013. Menurut penanggung jawab K3 proyek,

kecelakaan kerja yang dilaporkan belum tentu sebenarnya yang terjadi karena di

lapangan banyak pekerja yang menyembunyikan atau tidak melaporkan

kecelakaan kerja yang sifatnya hanya cedera ringan sehingga bisa jadi jumlah

kecelakaan kerja yang terjadi jumlahnya bisa mencapai puluhan. Selain itu juga

7

Diakui pula oleh penanggung jawab K3 proyek bahwa karakteristik

kegiatan konstruksi yang berbeda dengan sektor lainnya sehingga kecelakaan

kerja pada sektor ini mustahil dapat mencapai zero accident. Karakteristik yang

dimaksud misalnya banyak melibatkan tenaga kerja kasar yang berpendidikan

relatif rendah, intensitas kerja tinggi dibuktikan dengan akhir pekan yang tetap

melakukan kegiatan operasinya, peralatan kerja yang beragam jenis, teknologi,

dan kapasitasnya, dan juga mobilisasi peralatan dan material yang tinggi.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti saat studi pendahuluan juga

menunjukkan bahwa terjadi pelanggaran - pelanggaran terkait aturan K3 antara

lain masih banyak bahan - bahan berserakan di lokasi kerja dan masih banyak

pekerja yang menggunakan APD seenaknya bahkan masih ada saja yang tidak

mau menggunakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan

penelitian mengenai gambaran implementasi kebijakan Permenakertrans No.1 /

1980 tentang K3 konstruksi bangunan pada proyek hotel dan apartemen yang

sedang digarap PT. PP di Kemang, Jakarta Selatan. Penelitian ini akan melihat

bagaimana analisa model GC Edward pada penerapan kebijakan K3 pada proyek

tersebut dan juga untuk mengetahui hambatan dan problem yg muncul dalam

proses implementasi berdasarkan model implementasi kebijakan GC Edward

yaitu dengan melihat variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur

8

1.2Rumusan Masalah

PT. PP ( Pembangunan Perumahan ) saat ini sedang menggarap salah satu

proyek di Kemang, Jakarta Selatan berupa apartemen dan hotel. Proyek yg ini

sudah berjalan dari tahun 2012. Menurut studi pendahuluan yang dilakukan pada

Februari 2013 tercatat pada laporan kecelakaan sudah terjadi 5 kecelakaan kerja

dengan rincian 4 kecelakaan terjadi pada tahun 2012 dan 1 kecelakaan kerja pada

Januari 2013. Menurut penanggung jawab K3 proyek ini, kecelakaan kerja yang

dilaporkan belum tentu sebenarnya yang terjadi karena di lapangan banyak

pekerja yang tidak melaporkan kecelakaan kerja yang sifatnya cedera ringan.

Hasil observasi menunjukkan bahwa terjadi pelanggaran - pelanggaran

terkait aturan K3 antara lain masih banyak bahan - bahan berserakan di lokasi

kerja dan masih banyak pekerja yang menggunakan APD seenaknya bahkan

masih ada saja yang tidak mau menggunakan.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan

Penelitian ini untuk melihat bagaimana analisa model GC Edward pada penerapan

kebijakan Permenakertrans No.1 / 1980 tentang K3 konstruksi bangunan pada

proyek apartemen dan hotel yang sedang digarap PT PP di Kemang, Jakarta

Selatan.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Bagaimana analisa model GC Edward pada penerapan kebijakan

9

proyek apartemen dan hotel yang sedang dikerjakan PT Pembangunan

Perumahan di Kemang, Jakarta Selatan ?

1.4 Tujuan Penelitian 1.4.1 Tujuan Umum

Diketahuinya implementasi penerapan kebijakan Permenakertrans No.1 / 1980

tentang K3 konstruksi bangunan pada lokasi proyek apartemen dan hotel yang

sedang dikerjakan PT Pembangunan Perumahan di Kemang, Jakarta Selatan

dengan pendekatan analisis kebijakan model GC Edward.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Diketahuinya gambaran tentang komunikasi terhadap penerapan kebijakan

Permenakertrans No.1 / 1980 tentang K3 konstruksi bangunan di lokasi

proyek apartemen dan hotel yang sedang dikerjakan PT Pembangunan

Perumahan di Kemang, Jakarta Selatan.

2. Diketahuinya gambaran tentang disposisi terhadap penerapan kebijakan

Permenakertrans No.1 / 1980 tentang K3 konstruksi bangunan di lokasi

proyek apartemen dan hotel yang sedang dikerjakan PT Pembangunan

Perumahan di Kemang, Jakarta Selatan.

3. Diketahuinya gambaran tentang sumber daya terhadap penerapan kebijakan

Permenakertrans No.1 / 1980 tentang K3 konstruksi bangunan di lokasi

proyek apartemen dan hotel yang sedang dikerjakan PT Pembangunan

10

4. Diketahuinya gambaran tentang struktur birokrasi terhadap implementasi

kebijakan Permenakertrans No.1 / 1980 tentang K3 konstruksi bangunan di

lokasi proyek apartemen dan hotel yang sedang dikerjakan PT

Pembangunan Perumahan di Kemang, Jakarta Selatan.

1.5 Manfaat Penelitian 1.5.1 Manfaat Aplikatif

1. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan

dalam menentukan perencanaan kegiatan K3 sehubungan dengan kegiatan

konstruksi di lokasi proyek apartemen dan hotel yang sedang dikerjakan

PT Pembangunan Perumahan di Kemang, Jakarta Selatan.

2. Bagi fakultas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam

pengembangan kurikulum program studi Kesehatan Masyarakat

khususnya pada konsentrasi K3.

3. Bagi pihak Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

masukan dalam menentukan arah kebijakan selanjutnya sehubungan

dengan permasalahan K3 konstruksi di Indonesia.

4. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan bahan

perbandingan ataupun data dalam penelitian studi implementasi kebijakan

Permenakertrans No.1 / 1980 tentang K3 konstruksi bangunan di

11

1.6 Ruang Lingkup

Penelitian ini dilakukana pada bulan mei 2013 dengan perkiraan jumlah

hari ± 30 hari bertempat di lokasi proyek Kemang Village Residence, Jakarta

Selatan. PT. PP sebagai salah satu kontraktor menggarap pembangunan beberapa

apartemen dan hotel pada proyek tersebut.

Penelitian ini dirancang menggunakan metode penelitian kualitatif.

Penelitian akan dilaksanakan oleh peneliti itu sendiri. Triangulasi data dilakukan

berdasarkan teknik yaitu observasi, wawancara, dan telaah dokumen dan juga

berdasarkan sumber yaitu informan dari pekerja kontraktor dan pekerja

subkontraktor. Observasi dilakukan untuk melihat bagaimana proses

implementasi yang dilakukan di lapangan. Bantuan dari pihak lain atau

penghubung diperlukan saat proses wawancara mendalam dengan informan

sebagai sumber data primer. Data juga diperoleh dengan melakukan telaah

dokumen perusahaan yang terkait dengan pelaksanaan Permenakertrans No.1 /

12

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan K3 Konstruksi

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Jones dalam Wahyudi (2011), kata kebijakan sering digunakan

dan diperuntukkan maknanya dengan tujuan program, keputusan, hukum,

proposal, patokan dan maksud besar tertentu. Selanjutnya Jones mendefinisikan

kebijakan adalah keputusan tetap yg dicikan oleh konsistensi dan pengulangan

tingkah laku dari mereka yg membuat dan dari mereka yg mematuhi keputusan

tersebut.

Secara etiologi publik berasal dari bahasa yunani yakni pubes berarti

kedewasaan secara picik, emosional maupun intelektual. Dalam bahasa yunani

istilah publik sering dipadankan dengan kata common yang bermakna hubungan

antar individu. Oleh karena itu publik sering dikonsepsikan sebagai suatu ruang

yang berisi aktivitas manusia yang dipandang perlu diatur atau diintervensi oleh

pemerintah atau aturan sosial atau setidaknya oleh tindakan bersama (Namawi

dalam Wahyudi, 2011).

Menurut menurut Thomas R Dye dalam Wibawa (1994), kebijakan publik

diartikan sebagai “whatever governments choose to do or not to do” (pilihan

13

menurut Andersondalam Zaeni (2006): “A purposive course of action followed

by an actor or set of actors in deadling with a problem or a matter of

concern”(serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti

dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau kelompok pelaku guna

memecahkan suatu masalah tertentu). Selanjutnya Harold D Laswell dan

Abraham Kaplan dalam Yulisetyaningtyas (2008) mengatakan bahwa

kebijakan publik sebagai “a projected program of goals, values and practices“

(suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah).

Amara Raksasataya dalam Wisakti (2008) menyebutkan bahwa kebijaksanaan

adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan.

Oleh karena itu suatu kebijaksanaan harus memuat 3 (tiga) elemen, yaitu :

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.

2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang

diinginkan.

3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata

dari taktik atau strategi.

Implikasi dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli kebijakan

publik menurut Anderson dalam Susilowaty (2007) adalah :

1. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan

tindakan yang berorientasi pada tujuan.

2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan

14

3. Kebijakan itu adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah.

4. Kebijakan publik itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa

bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat

negarif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan

sesuatu.

5. Kebijakan pemerintah selalu dilandaskan pada peraturan perundang -

undangan yang bersifat memaksa atau otoritatif.

Kebijakan publik juga berarti serangkaian instruksi dari para pembuat

keputusan kepada pelaksana untuk mencapai tujuan tersebut. Namun dalam

konteks ini, kebijakan publik dapat dilihat dalam tiga lingkungan kebijakan,

yaitu : (1) perumusan kebijakan, (2) pelaksanaan kebijakan dan (3) penilaian

kebijakan atau evaluasi. Berdasarkan pandangan tersebut, maka dapat

disimpulkan bahwa makna kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan

pemerintah guna melaksanakan suatu kegiatan yang diawali dari perumusan,

pelaksanaan, dan penilaian atau evaluasi. (Nakamura dan Smallwood dalam

Yulisetyaningtyas, 2008). Lebih jauh lagi kebijakan publik dapat ditetapkan

secara jelas dalam peraturan - peraturan, perundang - undangan, atau dalam

bentuk pidato pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program

-program dan tindakan - tindakan yang dilakukan pemerintah (Islamy, 1997).

Kebijakan publik menentukan bentuk kehidupan bangsa dan negara.

Negara dalam menghadapi setiap masalah yang dihadapinya mempunyai respon

15

kebijakan publik adalah bentuk faktual dari upaya pemerintah untuk mengatur

kehidupan bersama yang disebut sebagai bangsa dan negara. Kebijakan publik

pada akhirnya merupakan bentuk paling nyata dari ideologi suatu negara.

(Nugroho, 2008)

Gambar 2.1 Kebijakan Publik Bentuk Nyata Ideologi

Ideologi adalah keyakinan politik negara berdaulat. Ideologi diturunkan

menjadi politik kebangsaan apapun bentuknya baik demokrasi atau non

demokrasi. Lalu diturunkan lagi menjadi kebijakan publik. Politik yang paling

unggul sekalipun tidak ada gunanya jika tidak mampu membangun kebijakan -

kebijakan publik yang juga unggul.

Ideologi

Sistem

Politik

16

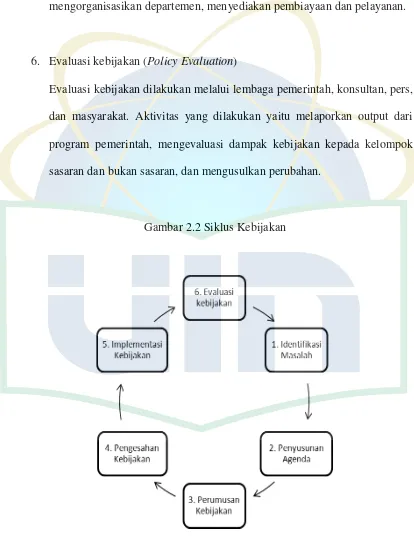

2.1.2 Proses Kebijakan Publik

Proses pembuatan sebuah kebijakan publik melibatkan berbagai aktivitas

yang kompleks. Pemahaman terhadap proses pembuatan kebijakan oleh para

ahli dipandang penting dalam upaya melakukan penilaian terhadap sebuah

kebijakan publik. Untuk membantu melakukan hal ini, para ahli kemudian

mengembangkan sejumlah kerangka untuk memahami proses kebijakan (policy

process) atau seringkali disebut juga sebagai siklus kebijakan (policy cycles).

Thomas R. Dye dalam Wahyudi (2011) menjabarkan proses kebijakan

publik sebagai berikut :

1. Identifikasi masalah kebijakan (Identification of Policy Problem)

Dapat dilakukan melalui identifikasi apa yg menjadi tuntutan atas tindakan

pemerintah. Aktivitas yang dilakukan yaitu publikasi masalah sosial dan

mengekspresikan tuntutan akan tindakan dari pemerintah. Peserta yang

terlibat antara lain media massa, kelompok kepentingan, inisiatif

masyarakat, maupun opini publik.

2. Penyusunan agenda (Agenda Setting)

Merupakan aktivitas yg memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan

media massa atas keputusan apa yg akan diputuskan terhadap masalah

publik tertentu. Aktivitas yang dilakukan yaitu menentukan mengenai

17

dibahas oleh pemerintah. Peserta yang terlibat antara lain kaum elit

termasuk presiden kongres, kandidat untuk jabatan publik tertentu, maupun

dewan negara.

3. Perumusan kebijakan (Policy Formulation)

Merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan

penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan,

kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden, dan lembaga

legislatif. Aktivitas yang dilakukan adalah pengembangan proposal

kebijakan untuk menyelesaikan dan memperbaiki masalah. Peserta yang

terlibat antara lain presiden, lembaga eksekutif, komite kongres, dan

kelompok kepentingan.

4. Pengesahan kebijakan (Legitimating of Policy)

Pengesahan kebijakan dilakukan melalui tindakan politik oleh partai

politis, kelompok penekan, presiden, dan kongres. Aktivitas yang

dilakukan yaitu memilih proposal, mengembangkan dukungan untuk

proposal terpilih, menetapkannya menjadi peraturan hukum, dan

memutuskan konstitusionalnya. Peserta yang terlibat antara lain kelompok

18

5. Implementasi kebijakan (Policy Implementation)

Implementasi kebijakan dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, atau

aktivitas agen eksekutif yg terorganisasi. Aktivitas yang dilakukan yaitu

mengorganisasikan departemen, menyediakan pembiayaan dan pelayanan.

6. Evaluasi kebijakan (Policy Evaluation)

Evaluasi kebijakan dilakukan melalui lembaga pemerintah, konsultan, pers,

dan masyarakat. Aktivitas yang dilakukan yaitu melaporkan output dari

program pemerintah, mengevaluasi dampak kebijakan kepada kelompok

sasaran dan bukan sasaran, dan mengusulkan perubahan.

19

2.1.3 Kebijakan Publik dan Hukum

Hukum publik merupakan bagian dari proses kebijakan publik. Hukum

publik memberikan wadah legal bagi negara untuk mencapai tujuan yang

dibawa oleh kebijakan publik tersebut dan untuk membatasi kekuasaan negara

karena prinsip negara modern adalah negara dengan kekuasaan tidak tak

terbatas.

Setiap kebijakan publik yang ditetapkan sebagai sebuah dokumen formal

dan berlaku mengikat kehidupan bersama, maka pada saat itu pula kebijakan

publik berubah menjadi hukum. Berarti hukum merupakan wujud dari

kebijakan publik, tapi kebijakan publik tidak identik dengan hukum.

Hukum publik merupakan formalisasi dan legalisasi dari kebijakan

publik. Tanpa proses formalisasi dan legalisasi tersebut kebijakan publik

menjadi tidak berdaya untuk dilaksanakan. Namun tidak semua kebijakan

publik memerlukan kodifikasi formal dan legal dalam bentuk hukum publik

karena tetap ada kebijakan yang dapat dilaksanakan secara efektif tanpa

memerlukan bentuk formal legal yaitu kebijakan yang mengandalkan sanksi

politik dan sanksi sosial. Jadi tujuan hukum adalah untuk membuat kebijakan

publik dapat dilaksanakan dan untuk membatasi kekuasaan pembuat dan

20

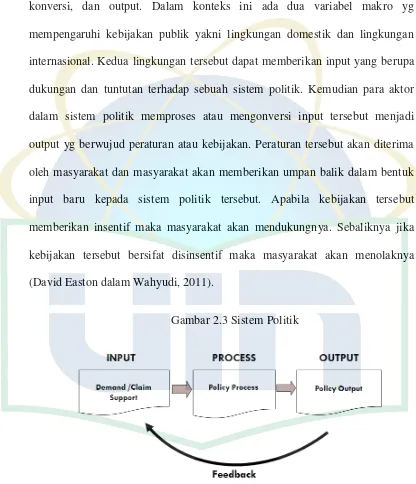

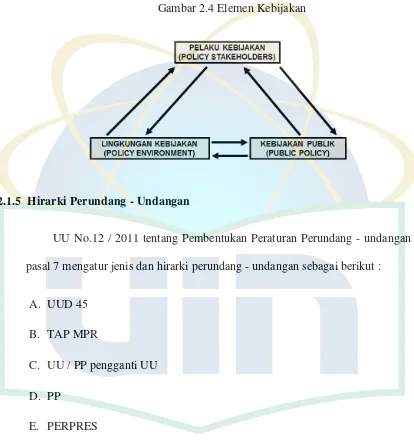

2.1.4 Elemen Kebijakan

Kebijakan publik dapat dilihat sebagai suatu sistem yg terdiri dari input,

konversi, dan output. Dalam konteks ini ada dua variabel makro yg

mempengaruhi kebijakan publik yakni lingkungan domestik dan lingkungan

internasional. Kedua lingkungan tersebut dapat memberikan input yang berupa

dukungan dan tuntutan terhadap sebuah sistem politik. Kemudian para aktor

dalam sistem politik memproses atau mengonversi input tersebut menjadi

output yg berwujud peraturan atau kebijakan. Peraturan tersebut akan diterima

oleh masyarakat dan masyarakat akan memberikan umpan balik dalam bentuk

input baru kepada sistem politik tersebut. Apabila kebijakan tersebut

memberikan insentif maka masyarakat akan mendukungnya. Sebaliknya jika

kebijakan tersebut bersifat disinsentif maka masyarakat akan menolaknya

(David Easton dalam Wahyudi, 2011).

Gambar 2.3 Sistem Politik

Lingkungan kebijakan seperti gejolak politik pada suatu negara akan

21

memasukkannya kedalam agenda pemerintah dan selanjutnya melahirkan

kebijakan publik untuk memecahkan masalah - masalah yg bersangkutan.

Gambar 2.4 Elemen Kebijakan

2.1.5 Hirarki Perundang - Undangan

UU No.12 / 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan

pasal 7 mengatur jenis dan hirarki perundang - undangan sebagai berikut :

A. UUD 45

B. TAP MPR

C. UU / PP pengganti UU

D. PP

E. PERPRES

F. PERDA provinsi

22

Kesemuanya merupakan bentuk kebijakan publik yang terkodifikasi

secara legal. Di samping itu, kekuatan hukum Peraturan Perundang - undangan

sesuai dengan hirarki tersebut. Artinya peraturan di bawah tidak boleh

bertentangan dengan peraturan pada hirarki di atasnya.

Dalam pemahaman kontinentalis, dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum atau mendasar yaitu

ketujuh peraturan di atas.

2. Kebijakan publik yang bersifat messo atau menengah. Kebijakan ini dapat

berbentuk peraturan menteri, surat edaran menteri, peraturan gubernur,

peraturan bupati, ataupun surat keputusan bersama / SKB antar menteri.

3. Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah yang mengatur pelaksanaan

kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya berupa peraturan yang

dikeluarkan oleh aparat publik di bawah menteri, gubernur, atau walikota.

Namun ada beberapa kebijakan yang sifatnya messo atau makro dapat

diimplementasikan langsung dan itu bukan merupakan kekeliruan.

2.1.6 Kebijakan Kesehatan

Kebijakan kesehatan didefinisikan sebagai suatu cara atau tindakan yang

berpengaruh terhadap perangkat institusi, organisasi, pelayanan kesehatan, dan

23

Kebijakan - kebijakan kesehatan dibuat oleh pemerintah dan swasta. Kebijakan

merupakan produk pemerintah walaupun pelayanan kesehatan cenderung

dilakukan oleh swasta, dikontrakkan atau melalui kemitraan, kebijakannya

disiapkan oleh pemerintah dimana keputusannya mempertimbangkan aspek

politik. (Walt dalam Massie, 2009).

Kebijakan kesehatan berpihak pada hal - hal yang dianggap penting dalam

suatu institusi dan masyarakat, bertujuan jangka panjang untuk mencapai

sasaran, menyediakan rekomendasi yang praktis untuk keputusan - keputusan

penting (WHO dalam Massie, 2009).

Kebijakan kesehatan terefleksi dalam beberapa bentuk hukum tertulis

misalnya undang - undang, peraturan pemerintah, rencana strategis, program

kesehatan, dan sebagainya.

2.1.7 Jasa Konstruksi

Menurut Undang - undang tentang Jasa konstruksi, "Jasa Konstruksi"

adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan

jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi

pengawasan pekerjaan konstruksi. "Pekerjaan Konstruksi" adalah

keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan / atau

pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil,

mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta

24

Dari pengertian dalam UU No.18 / 1999 Tentang Jasa Konstruksi tersebut

maka dalam masyarakat terbentuklah "Usaha Jasa Konstruksi", yaitu usaha

tentang jasa di bidang perencana, pelaksana dan pengawas konstruksi yang

semuanya disebut penyedia jasa.

Proyek Konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu

kali dilaksanakan dan umumnya berjangka waktu pendek. Dalam rangkaian

kegiatan tersebut, terdapat suatu proses yang mengolah sumber daya proyek

menjadi suatu hasil kegiatan yang berupa bangunan. Proses yang terjadi dalam

rangkaian kegiatan tersebut tentunya melibatkan pihak-pihak yang terkait, baik

secara langsung maupun tidak langsung. Dengan banyaknya pihak yang terlibat

dalam proyek konstruksi maka potensi terjadinya konflik sangat besar sehingga

dapat dikatakan bahwa proyek konstruksi mengandung konflik yang cukup

tinggi (Ervianto, 2007).

Bidang konstruksi perlu mendapat perhatian dikarenakan lokasi pekerjaan

proyek merupakan salah satu lingkungan kerja yang mengandung resiko cukup

besar sehingga dapat dikatakan bahwa industri konstruksi terbilang paling

rentan terhadap kecelakaan kerja. Hal tersebut karena bidang konstruksi

merupakan satu bidang produksi yang memerlukan kapasitas tenaga kerja dan

tenaga mesin yang sangat besar, bahaya yang sering ditimbulkan umumnya

dikarenakan faktor fisik, yaitu : terlindas dan terbentur yang disebabkan oleh

terjatuh dari ketinggian, kejatuhan barang dari atas atau barang roboh. Hal

tersebut juga didukung oleh prilaku kerja yang tidak aman. Selain kurangnya

25

dilakukan pemilik usaha sering tidak mencukupi (IOSH, 2007). Oleh karena itu

perlu adanya peraturan terkait keselamatan kerja bidang konstruksi.

2.1.8 Kebijakan Publik K3 Konstruksi Bangunan

Dalam mengisi cita - cita pembangunan nasional maka perlu dilakukan

program yang terencana dan terarah untuk melaksanakan proses pembangunan

agar tujuan nasional dapat dicapai sesuai dengan falsafah yang mendasari

perjuangan tersebut yakni Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.

Sektor jasa konstruksi mempunyai peranan yang penting dalam

pertumbuhan ekonomi negara. Sektor konstruksi sangat dibutuhkan negara

dalam meningkatkan pembangunan dan perekonomian nasional oleh karena itu

sudah selayaknya pemerintah membuat berbagai peraturan dan kebijakan guna

mengatur dan memberdayakan jasa konstruksi nasional.

Menyadari akan hal tersebut maka sudah selayaknya kehadiran undang -

undang yang berkaitan dengan jasa konstruksi sangat dibutuhkan guna

mengatur dan memberdayakan jasa konstruksi nasional. Hal inilah yang

menyebabkan pemerintah berinisiatif menyusun konsep awal Undang - Undang

Jasa Konstruksi pada tahun 1988 dan selanjutnya bersama asosiasi jasa

konstruksi secara berkesinambungan meneruskan konsep awal Rancangan

Undang - Undang Jasa Kontruksi yang selanjutnya diubah dan disempurnakan

hingga akhirnya dapat dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat dan selesai pada

26

Pada UU No.18 / 1999 Tentang Jasa Kontruksi pasal 23 ayat 2 dijelaskan

bahwa penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan

tentang keamanan, keselamatan dan keselamatan kerja, perlindungan tenaga

kerja, serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib

penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Kemudian pada pasal 24 ditambahkan

bahwa penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dapat

menggunakan sub penyedia jasa yang mempunyai keahlian khusus sesuai

dengan masing - masing tahapan pekerjaan konstruksi. Sub penyedia jasa

tersebut juga harus memenuhi kewajiban - kewajibannya kepada penyedia jasa.

Pada UU No.13 / 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 35 dijelaskan

bahwa pemberi kerja wajib memberikan perlindungan kepada tenaga kerjanya

mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik

tenaga kerja. Diperjelas lagi pada bab X paragraf 5 tentang keselamatan dan

kesehatan kerja bahwa perlindungan kepada tenaga kerja harus dilaksanakan

sesuai peraturan perundang - undangan lainnya yang berlaku. Masih pada UU

yang sama pada pasal 65 dijelaskan bahwa penyerahan sebagian pekerjaan ke

perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang

dibuat secara tertulis yang mencakup perlindungan kerja.

Terlihat bahwa penyedia jasa wajib memenuhi ketentuan K3 dan

perlindungan terhadap tenaga kerjanya sehingga sub penyedia juga wajib

memenuhi ketentuan K3 dan perlindungan tenaga kerja sebagai tanggung

jawabnya terhadap penyedia jasa sesuai dengan Perundang - undangan yang

27

hubungan komplementer dengan peraturan Perundang - undangan terkait K3

agar bisa melakukan kegiatan produksinya.

Menimbang bahwa kenyataan menunjukkan banyak terjadi kecelakaan

akibat belum ditanganinya pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja

menyeluruh pada pekerjaan konstruksi bangunan dan dengan semakin

meningkatnya pembangunan dengan penggunaan teknologi modern dan juga

sebagai pelaksanaan Undang - Undang No.1 tahun 1970 tentang keselamatan

kerja maka diperlukan ketentuan yang mengatur mengenai keselamatan dan

kesehatan kerja pada pekerjaan Konstruksi Bangunan. Peraturan Perundang -

Undangan yang dimaksud contohnya seperti :

1. Permenakertrans No.1 / MEN / 1980 Tentang K3 Pada Konstruksi

Bangunan.

2. SKB Menteri Pekerjaan Umun dan Menteri Tenaga Kerja No.174 / Men /

1986 No.104 / KPTS / 1986 Tentang K3 Pada Tempat Kegiatan

Konstruksi.

3. Permenaker No.1 / MEN / 1989 Tentang Kualifikasi dan Syarat - syarat

Operator Keran Angkat.

4. Permenakertrans No.2 / MEN / 1982 Tentang Kualifikasi Juru Las.

5. Kepmenaker No.51 / MEN / 1999 Tentang Nilai Ambang Batas Faktor

Fisika di Tempat Kerja.

6. Permen PU No.9 / Per / 2008 Tentang SMK3 Kontruksi Bidang Pekerjaan

28

2.1.9 Permenakertrans No.1 / 1980 Tentang K3 Pada Konstruksi Bangunan

Peraturan perundang - undangan Permenakertrans No.1 / 1980 Tentang

K3 Pada Konstruksi Bangunan (selanjutnya disebut peraturan) dibuat pada

masanya berdasarkan ideologi Pancasila. Sistem politik yang berkembang

pada masa pembuatan peraturan ini adalah demokrasi pancasila. Demokrasi

Pancasila mempunyai bentuk operasional pada tingkat politis dalam bentuk

pembangunan. Peraturan ini dibuat untuk mengakomodir kegiatan

pelaksanaan pembangunan yang sangat pesat sebagai bagian dari program

kerja Presiden ke - 2 RI yaitu Presiden Soeharto yang pada jaman itu disebut

dengan Pembangunan Lima Tahun (PELITA).

Peraturan ini merupakan bentuk kebijakan publik yang terkodifikasi

secara legal dan formal. Pembuatan peraturan ini melibatkan ahli hukum dan

ahli yang menguasai masalah berkaitan terutama teknik dan K3. Peraturan ini

bersifat messo yang dibuat di bawah departemen tenaga kerja dan transmigrasi

pada masanya dan dapat diimplementasikan.

Peraturan ini bisa dibilang merupakan induk penting pelaksanaan K3

pada kegiatan konstruksi di Indonesia karena memuat banyak hal yang harus

diperhatikan dalam kegiatan konstruksi yaitu tentang tempat kerja dan alat

kerja, perancah, tangga dan tangga rumah, alat angkat, kabel baja, tambang,

rantai, peralatan bantu, mesin, peralatan konstruksi bangunan, konstruksi di

bawah tanah, penggalian, pekerjaan memancang, pekerjaan beton,

pembongkaran, dan pekerjaan lainnya, serta penggunaan perlengkapan

29

Sudah 33 tahun berlalu namun peraturan ini masih dipakai sebagai

bagian dari persyaratan legal yang harus dipenuhi perusahaan konstruksi

dalam menjalankan kegiatannya dan belum direvisi hingga saat ini. Peraturan

ini juga lebih bersifat aplikatif di lapangan dibandingkan peraturan pemerintah

lainnya di bidang konstruksi.

Secara regulator pembuatan peraturan ini berada di bawah Departemen

Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Peraturan ini wajib dilaksanakan oleh

perusahaan konstruksi sebagai operator dalam menjalankan proyeknya

termasuk juga sub kontraktor yang ikut bekerja pada proyek tersebut dengan

tujuan agar seluruh pekerja dan pengunjung yang berada di lokasi proyek

dapat terhindar dari resiko terkena kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

2.2 Implementasi Kebijakan

Menurut Grindle dalam Zaeni (2006) “Implementasi kebijakan pada

dasarnya ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks kebijakan”. Isi kebijakan

menunjukkan kedudukan pembuat kebijakan sehingga posisi kedudukan ini akan

mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Konteks kebijakan ini meliputi

kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor - aktor yang telibat.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan

dapat mencapai tujuannya tidak lebih dan tidak kurang (Nugroho, 2008). Untuk

30

yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program - program atau

melalui formulasi kebijakan atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Kebijakan publik selalu mengandung setidak - tidaknya tiga komponen

dasar yaitu tujuan yang jelas, sasaran yang spesifik, dan cara mencapai sasaran

tersebut. Komponen yang ketiga biasanya belum dijelaskan secara rinci dan

birokrasi yang harus menerjemahkannya sebagai program aksi dan proyek.

Komponen cara berkaitan siapa pelaksananya, berapa besar dan dari mana dana

diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau

bagaimana sistem manajemennya dan bagaimana keberhasilan atau kinerja

kebijakan diukur. Komponen inilah yang disebut dengan implementasi (Wibawa,

1994).

Menurut Irfan Islamy (1997) kebijakan adalah serangkaian tindakan yang

mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan olehseorang pelaku

atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Untuk

melihat keberhasilan suatu kebijakan, amat sangat bergantung pada implementasi

kebijakan itu sendiri. Dimana implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh

arah yang telah diprogramkan itu benar - benar memuaskan. Akhirnya pada

tingakatan abstraksi tertinggi implementasi sebagai akibat ada beberapa

perubahan yang dapat diukur dalam masalah - masalah besar yang menjadi

sasaran program.

Suatu program kebijakan akan hanya menjadi catatan - catatan elit saja jika

program tersebut tidak diimplementasikan. Artinya, implementasi kebijakan

31

program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah

harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan - badan administrasi

maupun agen - agen pemerintah di tingkat bawah (Winarno, 2005).

Namun sebaik apapun program tanpa ada implementasi mustahil sasaran

dan tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Implementasi berarti penerapan

pelaksanaan karena itu implementasi kebijakan berupa program merupakan

aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Dalam pelaksanakan

program, implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar berhubungan

dengan mekanisme penjabaran keputusan - keputusan politik ke dalam prosedur -

prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan lebih menyangkut masalah

konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Grindle

dalam Hadi, 2012).

Dalam konteks kebijakan publik, selain pemerintah selaku decision maker,

juga terdapat para stakeholder kebijakan. Pemangku kepentingan di sini adalah

individu, kelompok, atau lembaga yang memiliki kepentingan terhadap suatu

kebijakan. Stakeholder kebijakan ini bisa berupa aktor yang terlibat dalam

perumusan dan implementasi kebijakan, para penerima manfaat maupun para

korban yang dirugikan oleh suatu kebijakan publik (Suharto dalam Anshori,

2011).

Implementasi kebijakan merupakan suatu analisis yang bersifat evaluatif,

dengan konsekuensi lebih melakukan retrospeksi dari pada prospeksi dengan

tujuan ganda, yaitu memberikan informasi kepada pembuat kebijakan tentang

-32

faktor yang dapat diubah supaya diperoleh pencapaian hasil secara lebih baik,

utnuk kemudian memberikan alternatif kebijakan baru atau sekedar cara

implementasi lain (Wibawa dalam Zaeny, 2006).

Implementasi sebagai sebuah output berorientasi pada penyelesaian

masalah langsung dengan mewaspadai kemungkinan terjadinya dampak berantai

dari pilihan pelaksanaan satu kebijakan (Henry dalam Wahyudi, 2011). Ini terjadi

karena pilihan terhadap satu kebijakan tidak didasari oleh satu rasionalitas

tunggal. Pilihan ini bersifat jamak yg meliputi :

1. Rasionalitas teknis

Berhubungan dengan efektivitas dalam memecahkan masalah.

2. Rasionalitas ekonomi

Berhubungan dengan efisiensi pencapaian tujuan yg ditetapkan.

3. Rasionalitas legal

Berhubungan dengan kesesuaian perundang – undangan dan pertimbangan

hukum.

4. Rasionalitas sosial

Berhubungan dengan kapasitas meningkatkan institusi sosial yg penting

seperti menumbuhkan masyarakat madani.

5. Rasionalitas substanstif

Berusaha untuk mensinergikan seluruh rasionalitas yg disebutkan

33

Ada 3 (tiga) level sehubungan dengan proses perubahan kelembagaan yaitu

level kebijakan, level organisasional, dan level operasional. Dalam suatu negara

demokrasi adanya level kebijakan ini selalu ditandai dengan adanya badan

legislatif dan badan hukum. Sementara adanya level organisasional ditandai

dengan adanya badan eksekutif. Pada level ini, biasanya keputusan - keputusan

mengenai tata kehidupan yang diharapkan senantiasa dimusyawarahkan dan

dirumuskan. Pada tahap implementasinya, aspirasi semacam ini akan tercapai

sejalan dengan perkembangan lembaga dan perkembangan peraturan dari

perundang-undangan itu sendiri (Bromley dalam Susilawaty, 2007).

Proses implementasi kebijaksanaan pelaksanaan keputusan kebijaksanaan

dasar yang dapat dijabarkan dalam bentuk UU, perintah, keputusan, dsb agar

tujuan dan sasaran dapat tercapai sehinggan nantinya dampaknya dapat dipakai

untuk melakukan perbaikan kebijaksanaan itu sendiri ( Mazmanian dan Sabatier

dalam Indriarti, 2003).

Van Meter dan Van Horn dalam Wibawa (1994) mengemukakan bahwa

implementasi kebijakan mencakup tindakan - tindakan yang dilakukan oleh

individu atau kelompok, publik maupun privat yang diarahkan kepada

pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Ini meliputi

baik usaha sesaat untuk mentransformasikan keputusan kedalam istilah

operasional, maupun usaha yang berkelanjutan untuk mencapai perubahan besar

dan kecil yang diamanatkan oleh keputusan - keputusan kebijakan.

Pendekatan pengembangan kesehatan oleh pembuat kebijakan biasanya

34

informasi yang relevan. Apabila pada implementasi tidak mencapai apa yang

diharapkan kesalahan seringkali bukan pada kebijakan itu melainkan pada faktor

politik atau manajemen implementasi yang tidak mendukung atau sedikitnya

sumber daya pendukung yang tersedia ( Juma dan Clarke, 1995 dalam Massie,

2009).

2. 2.1 Model Implementasi Van Horn dan Van Meter

Van Horn dan Van Meter dalam Hadi (2012) menyatakan bahwa proses

implementasi kebijakan terdiri dari 6 faktor :

1. Standar dan sasaran kebijakan

Setiap kebijakan harus mempunyai standar dan suatu sasaran yang jelas

dan terukur sehingga ketentuannya dapat terwujud. Ukuran standar dan

tujuan kebijakan memberikan perhatian utama pada faktor - faktor yang

menentukan hasil kerja maka identifikasi indikator - indikator hasil kerja

merupakan hal yang penting dalam analisis karena indikator ini menilai

sejauh mana standar dan tujuan keseluruhan kebijakan.

2. Sumber daya

Terdiri dari SDM, material, dan metode yang memudahkan administrasi.

3. Komunikasi antar organisasi

Sebagai perwujudan dari program kebijakan perlu hubungan yang baik

antar instansi terkait yauitu dukungan komunikasi dan koordinasi.

35

dimana otoritas yang lebih tinggi dapat memungkinkan pelaksana akan

bertindak dengan cara yang konsisten.

4. Karakteristik agen pelaksana

Dalam suatu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal

harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen - agen pelaksananya.

5. Disposisi

Merupakan respon terhadap kebijakan dan kondisi.

6. Lingkungan kondisi sosial ekonomi politik

Sejauh mana kelompok kepentingan memberi dukungan dan bagaimana

opini publik yang terbentuk di lingkungan.

2.2.2 Model Implementasi Merilee S. Grindle

Merilee S Grindle dalam Irwan (2009) menjelaskan bahwa implementasi

kebijakan berdasarkan 2 variabel besar yaitu isi (konten) dan lingkungan

(konteks).

1. Isi

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan

( Interest Affected ).

2. Jenis manfaat yang diterima kelompok sasaran ( Type of Benefit ).

3. Sejauh mana perubahan yag diinginkan dari kebijakan ( Content of

Change Envision ).

36

5. Implementor kompeten dan kapabel ( Program Implementer ).

6. Sumber daya pendukung program telah memadai ( Resources Committed ).

2. Lingkungan

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.

2. Karakteristik lembaga / institusi.

3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

2.2.3 Model Implementasi Damien Mazmanian dan Paul Sabatier

Mazmanian dan Sabatier dalam Arief (2012) menjelaskan bahwa ada 3

variabel besar yang mempengaruhi implementasi kebijakan :

1. Karakteristik Masalah ( Tractibility of the Problems )

Mencakup kesulitan permasalahan yang dihadapi, kemajemukan kelompok

sasaran, proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, cakupan

perubahan prilaku, kelompok sasaran yang dikehendaki dan diharapkan.

2. Karakteristik Kebijakan ( Ability of Statue to Structure Implementation )

Mencakup kejelasan isi kebijakan, dukungan teoritis, alokasi sumber daya

finansial, keterikatan dan dukungan berbagai institusi, kejelasan dan

37

3. Variabel Lingkungan ( Non Statutory Variables Affecting Implementation )

Mencakup sosial ekonomi kelompok sasaran, kemajuan teknologi,

dukungan public, sikap kelompok pemilih, komitmen, dan keterampilan

implementor.

2.2.4 Model Implementasi G. Shabbir Chema dan Dennis Rondinelli

G. Sahbbir Chema dan Dennis Rondinelli dalam Purwitasari (2011)

menjelaskan bahwa ada 4 variabel besar yang mempengaruhi implementasi

kebijakan :

1. Kondisi Lingkungan

- Sistem politik

- Struktur pembiayaan

- Karakteristik struktur politik lokal

- Kendala sumber daya

- Sosio kultural

- Derajat keterlibatan pada penerima program

- Tersedianya infrastruktur fisik yang cukup

2. Hubungan antar organisasi

- Kejelasan dan konsistensi sasaran program

- Pembagian fungsi antar instansi yang pantas

- Standarisasi prosedur, perencanaan, anggaran, implementasi, dan evaluasi

38

- Efektivitas jejaring untuk mendukung program

3. Sumber daya

- Kontrol terhadap sumber daya

- Keseimbangan antara pembagian anggaran dan program kegiatan

- Ketepatan alokasi anggaran

- Pendapatan yang cukup untuk pengeluaran

- Dukungan pemimpin pusat

- Dukungan pemimpin lokal

- Komitmen birokrasi

4. Karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana

- Keterampilan tekinis, manajerial, dan politis

- Kemampuan mengkoordinasi, mengontrol, dan mengintegrasikan

keputusan

- Dukungan dan sumber daya politik instansi

- Sifat komunikasi internal

- Hubungan yang baik antar instansi dengan kelompok sasaran

- Kualitas pimpinan instansi yang bersangkutan

- Komitmen petugas terhadap program

39

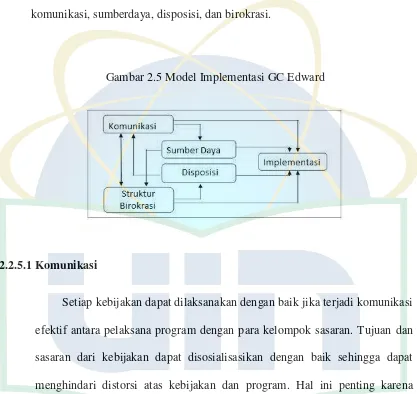

2.2.5 Model Implementasi Kebijakan GC Edward

Seorang pakar kebijakan publik bernama GC Edward dalam teorinya

menyatakan bahwa proses implementasi kebijakan berdasarkan 4 faktor yaitu

komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan birokrasi.

Gambar 2.5 Model Implementasi GC Edward

2.2.5.1Komunikasi

Setiap kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi

efektif antara pelaksana program dengan para kelompok sasaran. Tujuan dan

sasaran dari kebijakan dapat disosialisasikan dengan baik sehingga dapat

menghindari distorsi atas kebijakan dan program. Hal ini penting karena

semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan

mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan

kebijakan seluruhnya.

Faktor komunikasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan

40

dalam mencapai efektivitas implementasi kebijakan publik. Dengan demikian,

penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan

mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan. Dalam hal ini, media

komunikasi yang digunakan untuk menyebarluaskan isi kebijakan kepada

kelompok sasaran akan sangat berperan (Edward dalam Winarno, 2005).

Ada 3 indikator untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu

transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

2.2.5.1.1 Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan

implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam

penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian atau

miskomunikasi yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang

harus dilalui dalam proses komunikasi sehingga apa yang diharapkan

terdistorsi di tengah jalan (Edward dalam Agustino, 2006).

Dalam mengelola komunikasi yang baik perlu dibangun dan

dikembangkan saluran komunikasi yang efektif. Semakin baik

pengembangan saluran komunikasi yang dibangun, maka semakin tinggi