POTENSI PUTIH TELUR BEBEK DALAM MENGATASI

KERACUNAN TIMBAL SUBAKUT

MEILISA LIDYA MARGARITA

DEPARTEMEN ANATOMI FISIOLOGI DAN FARMAKOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Potensi Putih Telur Bebek dalam Mengatasi Keracunan Timbal Subakut adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Agustus 2014

Meilisa Lidya Margarita

ABSTRAK

MEILISA LIDYA MARGARITA. Potensi Putih Telur Bebek dalam Mengatasi Keracunan Timbal Subakut. Dibimbing oleh ANDRIYANTO dan AULIA ANDI MUSTIKA.

Putih telur yang mengandung protein tinggi dapat mencegah penyerapan timbal pada keracunan akut, namun potensinya mengatasi keracunan timbal subakut belum banyak diketahui. Potensi dievaluasi dari gambaran darah dan gejala klinis yang tampak. Pada penelitian digunakan 30 ekor tikus jantan yang dibagi menjadi 6 kelompok dan 5 pengulangan, diantaranya tikus kontrol, tikus yang hanya diberi timbal, tikus yang diberi timbal dan antidota masing-masing berupa EDTA, 50% putih telur bebek, 75% putih telur bebek, dan 100% putih telur bebek. Pencekokkan timbal dilakukan selama 15 hari dan pemberian antidota 15 hari setelahnya diikuti pemeriksaan parameter sel darah merah di akhir tiap perlakuan. Keracunan timbal subakut tidak mempengaruhi kadar hemoglobin namun menyebabkan penurunan eritrosit (p<0.05). Tikus yang diberi antidota putih telur bebek 75% dan 100% mengalami peningkatan jumlah eritrosit dan pulih lebih cepat. Potensi putih telur bebek dengan konsentrasi tinggi sangat baik dalam mengatasi efek keracunan timbal subakut.

Kata kunci : potensi, putih telur bebek, subakut, timbal

ABSTRACT

MEILISA LIDYA MARGARITA. Potential of Duck Egg White Overcomed With Subacute Lead Poisoning. Supervised by ANDRIYANTO and AULIA ANDI M.

Egg white consist high protein has been known able to chelate lead from acute poisoning but its potential hasn’t been studied a lot. The potential of duck egg white was evaluated from red blood cell profile and clinical signs that shown. The research used thirty male rats which were divided into 6 groups and 5 subacute lead poisoning. Rats were given with 75% and 100% duck egg white as antidote showed increasing in total red blood cell and also faster recovery. High concentration of duck egg white had a good result as antidote for subacute lead poisoning.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran Hewan

pada

Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor

MEILISA LIDYA MARGARITA

DEPARTEMEN ANATOMI FISIOLOGI DAN FARMAKOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

2014

Judul Skripsi: Potensi Putih Telur Bebek dalam Mengatasi Keracunan Timbal Subakut

Nama NIM

: Meilisa Lidya Margarita : B04100146

Drh MSi

Pembimbing I

Tanggal Lulus: 0 1 SEP

2014

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, perlindungan, dan karunia-Nya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan, judul skripsi ini adalah Potensi Putih Telur Bebek dalam Mengatasi Keracunan Timbal Subakut.

Terima kasih penulis ucapkan kepada ayah tercinta Condro Utomo, ibu tercinta Daisy Tambajong, kakak tercinta Maria C. Shintauli dan Martina C. Adriana serta segenap keluarga atas dukungan dan kasih sayang tiada henti. Ucapan terima kasih juga penulis tujukan untuk Drh Andriyanto, MSi dan Drh Aulia Andi M, MSi selaku pembimbing yang selalu dengan sabar membantu, membina, dan meluangkan waktunya. Ucapan terima kasih untuk Drh Srihadi Agungpriyono MSc PhD PAVet (K) selaku dosen pembimbing akademik yang selalu membimbing hingga akhir masa perkuliahan. Tidak lupa ucapan terima kasih untuk Diah Nugrahani Pristihadi, SKH, Edwin Ligiasastra, SKH, dan Bapak Dikdik Hadiwijaya dari Unit Pengelola Hewan Laboratorium FKH IPB, yang telah membantu selama penelitian dan pengambilan data, serta Drh Amrozi, PhD, Drh Ade Ocktaviani dan teman- teman di Sorcherry Riding Club IPB yang selalu memberi dukungan semangat dan moral. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Bogor, Agustus 2014

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vi

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Tujuan 2

Manfaat Penelitian 2

TINJAUAN PUSTAKA 1

METODE 3

Tempat dan Waktu Penelitian 3

Bahan dan Alat Penelitian 3

Metode Penelitian 4

Peubah yang Diamati 5

Analisis Data 5

HASIL DAN PEMBAHASAN 5

SIMPULAN DAN SARAN 9

Simpulan 9

Saran 9

DAFTAR PUSTAKA 9

DAFTAR TABEL

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kasus keracunan timbal (Pb) telah banyak dilaporkan terjadi pada manusia dan hewan (Pokras dan Kneeland 2009). Pengolahan industri dan asap kendaraan bermotor menjadikan timbal sebagai salah satu polusi lingkungan terbesar. Keracunan timbal yang disebabkan oleh pekerjaan dapat terjadi dalam industri baterai, cat, percetakan, pembuatan tembikar, dan proses peleburan timbal (Mugahi et al. 2003). Paparan timbal dapat terjadi selama proses pembuatan tangki, pemasangan pipa, dan peralatan lain yang membawa gas dan cairan yang bersifat korosif superkonduktor, teknologi serat optik, selama magnetic resonance imaging (MRI), dan obat-obatan nuklear. Tanpa disadari, timbal dapat mengontaminasi tubuh melalui udara tercemar, timbal yang terhirup, kontak dengan kulit, makanan dan minuman yang tercemar, serta benda-benda mengandung timbal yang tertelan (Verheij et al. 2008; Sears 2013).

Akumulasi timbal dalam tubuh dapat menyebabkan keracunan akut dan kronis, bahkan kematian (Anonim 2013). Efek keracunan timbal secara akut dan subakut sangat khas, berkaitan dengan paparan dosis yang relatif tinggi, waktu paparan yang relatif singkat, baik dalam hitungan hari atau bulan. Efek keracunan timbal secara akut juga dapat terjadi secara dramatis, kematian yang tiba-tiba, kram perut yang parah, anemia, perubahan perilaku, dan kehilangan nafsu makan. Pada kejadian keracunan timbal tidak semua efek yang telah dipaparkan muncul secara lengkap, tetapi hanya sebagian efek saja yang teramati dengan jelas (Muller

et al. 2013).

Efek keracunan timbal kronis terjadi sebagai akibat paparan timbal yang sedikit demi sedikit dalam jangka waktu yang lama, dapat terjadi pada kurun waktu bulanan hingga tahunan. Efek keracunan timbal kronis biasanya menimbulkan gejala yang tidak spesifik pada hampir semua sistem tubuh. Efek negatif keracunan timbal kronis pada manusia menurut laporan penelitian Pokras dan Kneeland (2009) terdiri atas penurunan libido dan kesuburan (jantan dan betina), keguguran dan kelahiran prematur, masalah kecerdasan, hipertensi, penyakit kardiovaskular, lebih agresif, serta gangguan fungsi ginjal.

Secara umum, terapi kelasi (chelation) menjadi tindakan medis unggulan yang dipilih untuk mengurangi efek toksik dari logam berat termasuk timbal. Agen kelasi mampu mengikat ion logam berat dari dalam sel dan luar sel, membentuk struktur kompleks dan mudah dieksresikan keluar tubuh (Flora dan Pachauri 2010). Agen kelasi dapat diberikan melalui pembuluh darah, otot, inhalasi, ataupun oral, tergantung jenis obatnya. Terdapat berbagai macam agen kelasi yang telah terbukti efektivitasnya. Asam kalsium disodium etilendiamin tetraasetik (CaNa2EDTA), kalsium trisodium DTPA, british anti lewisite (BAL),

2

Sampai saat ini, agen kelasi umumnya memiliki harga yang mahal, tidak dapat diperoleh tanpa resep dokter, tidak tersedia secara kontinu, dan dalam jumlah yang mencukupi. Berdasarkan kendala yang telah dipaparkan tersebut membuat manusia dan hewan yang mengalami keracunan timbal, tidak dapat ditangani secara cepat dan tepat. Penundaan terapi keracunan timbal berisiko meningkatkan absorpsi dan akumulasi timbal di dalam tubuh sehingga dapat berakibat fatal, bahkan sampai terjadi kematian (Hernberg 2000).

Kemampuan protein berikatan dengan logam berat, menjadi dasar masyarakat mulai mencari alternatif pengobatan keracunan logam berat yang efektif, aman, murah, dan mudah didapat. Salah satu sumber protein alami yang potensial untuk dijadikan sebagai agen kelasi logam berat adalah telur bebek. Putih telur bebek dilaporkan memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan telur ayam (Jalaludeen dan Churcil 2006). Selain itu, telur bebek juga sudah biasa dikonsumsi dan digemari masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau. Oleh karena itu, penelitian untuk mempelajari potensi putih telur bebek untuk mengatasi keracunan timbal perlu dilakukan.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari potensi putih telur bebek dalam mengatasi keracunan timbal secara subakut.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai potensi putih telur bebek sebagai alternatif penanganan keracunan timbal.

TINJAUAN PUSTAKA

Timbal diketahui tidak terkandung dalam tubuh makhluk hidup (Pokras dan Kneeland 2009). Pada semua hewan dewasa, sebagian besar timbal diabsorbsi melalui saluran pencernaan dan pernapasan. Timbal yang terserap selanjutnya masuk ke dalam aliran darah dan berikatan dengan sel darah merah. Timbal masuk ke dalam sistem pencernaan, bereaksi dengan asam lambung membentuk garam yang dapat diserap oleh usus. Pada laki-laki dewasa 10-15% timbal yang tertelan biasanya diserap dan sisanya dikeluarkan melalui feses. Pada anak-anak, lebih dari 50% timbal yang tertelan diserap. Pada semua kelompok umur, absorpsi dapat meningkat karena stres, seperti yang disebabkan oleh kehamilan, luka, dan penyakit (Pokras dan Kneeland 2009).

3 menurunkan aktivitas enzim ferrokelatase pada tahap terakhir sintesis heme. Kondisi ini menstimulasi ALA sintetase, enzim pertama pada biosintesis heme

dengan penghambatan negative feedback. Selanjutnya terjadi peningkatan akumulasi ALA dan penurunan pembentukan porphobilinogen. Akumulasi ALA menginduksi reactive oxidative species (ROS) dan meningkatkan lipid peroksidasi (Flora et al. 2008)

Kelasi berasal dari bahasa Yunani “chelos” yang artinya cakar, meliputi

ikatan suatu ion logam atau kation dengan suatu struktur cincin kompleks dari molekul organik, agen kelasi. Cirinya, keberadaan atom donor-elektron pada molekul kelasi seperti sulfur, nitrogen, dan atau oksigen (Sears 2013). Kekuatan ikatan kimia dalam kompleks kordinasi yang terbentuk antara kelator dan ion logam tergantung pada elemen yang terkait dan detail kimianya. Identitas logam yang lebih dominan berikatan dengan agen kelasi tergantung pada kemampuan kelator menembus jaringan, seberapa kuat logam yang berikatan dengan jaringan, dan jumlah ionnya (Sears 2013).

Protein dapat berperan sebagai kelator. Secara alami protein terkandung dalam makanan yang kita konsumsi sehari-hari seperti daging dan telur. Telur ayam, bebek, puyuh, dan angsa merupakan telur unggas yang secara umum ditemukan di lingkungan masyarakat. Telur bebek mengandung lemak dan protein yang lebih tinggi dan telur ayam. Selain harganya yang terjangkau, telur bebek juga cukup mudah ditemukan. Protein pada putih telur bermacam-macam termasuk ovotransferin dan ovalbumin yang memiliki daya kuat dalam mengikat logam (Hynek et al. 2012).

METODE

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Unit Pengelola Hewan Laboratorium (UPHL), Laboratorium Farmakologi, dan Laboratorium Fisiologi, Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor selama Januari sampai dengan April 2014.

Bahan dan Alat Penelitian

Bahan yang digunakan untuk penelitian adalah 30 ekor tikus putih jantan (Rattus norvegicus) galur sprague dawley, bagian putih telur bebek, timbal asetat (Pb(CH3COO)2), Na-EDTA, aquades, dan reagen pemeriksaan darah. Alat yang

4

Metode Penelitian

Pembuatan Timbal Asetat 1000 ppm

Larutan timbal asetat 1000 ppm dibuat dengan mengencerkan 1 g kristal timbal asetat (Pb(CH3COO)2) dalam 1000 mL aquades. Kristal timbal asetat dan

aquades dicampur dalam tabung labu yang sudah ditera, kemudian diaduk hingga larutan homogen.

Persiapan Tikus dan Pembagian Kelompok

Tiga puluh ekor tikus jantan dipilih dan dipelihara selama 2 minggu sebagai tahap penyesuaian terhadap lingkungan (aklimatisasi) dan memiliki bobot badan badan yang relatif seragam, yaitu antara 180 sampai dengan 240 g. Pakan tikus yang diberikan adalah pakan standar dan minum diberikan secara ad libitum. Tikus dibagi menjadi enam kelompok perlakuan yang masing-masing perlakuan terdiri atas lima ekor tikus. Perlakuan 1 adalah tikus kontrol, yaitu tikus yang tidak diberikan paparan timbal dan tidak diberikan putih telur bebek atau EDTA, perlakuan 2 merupakan tikus yang mendapatkan paparan timbal (kontrol negatif), perlakuan 3 merupakan tikus yang mendapatkan paparan timbal dan diberikan EDTA (kontrol positif), perlakuan 4 merupakan tikus yang diberikan paparan timbal dan diberi putih telur bebek konsentrasi 50%, perlakuan 5 merupakan tikus yang diberikan paparan timbal dan diberi putih telur bebek konsentrasi 75%, dan perlakuan 6 merupakan tikus yang diberikan paparan timbal dan diberi putih telur bebek konsentrasi 100%.

Paparan Timbal

Pemberian paparan timbal dilakukan dengan mencekok tikus percobaan dengan timbal asetat (konsentrasi 1000 ppm) selama 15 hari dengan dosis 15 mg/100 g BB secara force feeding. Penggunaan dosis dihitung menggunakan konversi dosis berdasarkan Laurence dan Bacharah (1964). Setelah 15 hari mendapatkan paparan timbal, tikus diberi EDTA dan putih telur bebek sesuai dengan perlakuannya.

Pemeriksaan Darah Merah dan Pengamatan Gejala Klinis

Pemeriksaan darah dilakukan tiga kali yaitu sebelum perlakuan (hari ke-0), setelah pemberian timbal asetat (hari ke-15 pascapemaparan timbal), dan setelah pemberian EDTA dan putih telur (hari ke-15 pascaperlakuan). Pemeriksaan darah meliputi perhitungan jumlah sel darah merah, hemoglobin, dan hematokrit. Pengamatan gejala klinis keracunan timbal (letargi dan diare) dilakukan setiap hari selama penelitian dan dievaluasi tiap minggu.

Pengambilan darah dilakukan melalui vena koksigea lateralis pada ekor tikus yang ditempatkan pada kandang jepit. Sampel darah yang diperoleh dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi antikoagulan EDTA. Selanjutnya, metode perhitungan eritrosit, kadar hemoglobin, dan kadar hematokrit diuraikan sebagai berikut.

Perhitungan Eritrosit

5 sehingga pengenceran 200 kali. Darah yang telah diencerkan diteteskan ke dalam hemositometer dan diperiksa dibawah mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Jumlah eritrosit dihitung melalui 5 kotak eritrosit secara diagonal atau keempat ujung dan tengah kotak perhitungan. Total eritrosit didapatkan dari mengalikan jumlah eritrosit yang teramati dengan 10000/mm3.

Perhitungan Kadar Hemoglobin

Kadar hemoglobin diukur menggunakan metode cyanomethemoglobin. Darah sebanyak 20 µL dicampurkan ke dalam 5 mL reagen cyanomethemoglobin lalu dihomogenkan. Nilai absorbansnya dibaca menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 540 nm. Perhitungan kadar hemoglobin dilakukan dengan mengalikan nilai absorbans dengan 36.8 g Hb/100 mL.

Perhitungan Kadar Hematokrit

Kadar hematokrit dihitung menggunakan metode pipet kapiler (mikrokapiler). Pipet mikrokapiler yang telah berlapis heparin, dicelupkan ke dalam darah yang akan diperiksa hingga 2/3 bagian pipet. Pipet kapiler berisi darah disentrifus dengan kecepatan 12.000 rpm selama 5 menit. Kadar hematokrit didapatkan dengan menggunakan microcapillary haematocrit reader.

Peubah yang Diamati

Peubah yang diamati pada penelitian ini terdiri atas gejala klinis yang spesifik (letargi dan diare) dan gambaran darah merah (jumlah total eritrosit, kadar hemoglobin, dan kadar hematokrit).

Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis sidik ragam (analysis of variance) dan dilanjutkan uji Duncan. Selain itu, data yang diperoleh dianalisis dengan analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

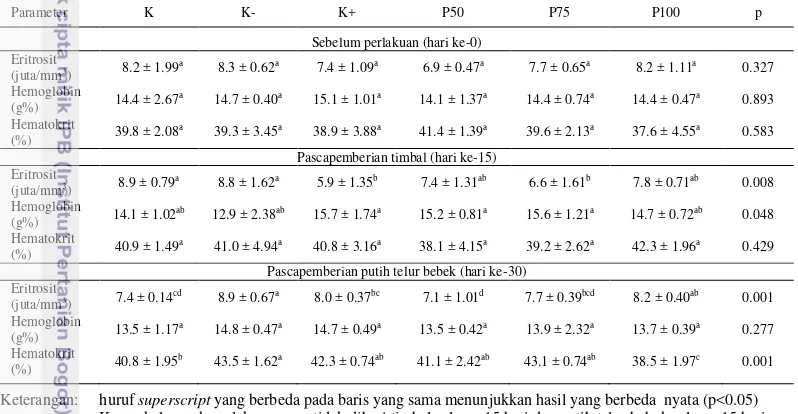

Anemia sebagai salah satu gejala klinis keracunan timbal dapat diketahui dari pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah dilakukan untuk melihat profil sel darah merah setelah pencekokan timbal asetat dan setelah pemberian putih telur bebek. Profil gambaran darah merah dipaparkan pada Tabel 1.

6

putih telur bebek 100% lebih tinggi dari tikus yang diberi EDTA namun tidak lebih tinggi dari tikus yang diberi timbal saja.

Penurunan jumlah sel darah merah diduga terjadi sebagai akibat masuknya timbal dalam aliran darah dan mengganggu enzim hematopoiesis. Peningkatan

reactive oxidative species (ROS) akibat radikal bebas ion timbal dapat menyebabkan kerusakan sel-sel darah merah seperti yang dijelaskan oleh Weiss dan Wardrop (2010). Hemoglobin cenderung tidak terpengaruh karena keracunan timbal bersifat subakut sehingga tubuh memiliki cukup waktu untuk beregenerasi.

Tabel 1 Profil pemeriksaan jumlah eritrosit, hemoglobin, dan hematokrit

Parameter K K- K+ P50 P75 P100 p

Keterangan: huruf superscript yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan hasil yang berbeda nyata (p<0.05)

K : kelompok perlakuan yang tidak diberi timbal selama 15 hari dan putih telur bebek selama 15 hari K- : kelompok perlakuan yang diberi timbal selama 15 hari tetapi tidak diberi putih telur bebek selama 15

hari

K+ : kelompok perlakuan yang diberi timbal selama 15 hari dilanjutkan EDTA selama 15 hari

P50 : kelompok perlakuan yang diberi timbal selama 15 hari dilanjutkan putih telur bebek 50% selama 15 hari

P75 : kelompok perlakuan yang diberi timbal selama 15 hari dilanjutkan putih telur bebek 75% selama 15 hari

P100: Kelompok perlakuan yang diberi timbal selama 15 hari dilanjutkan putih telur bebek 100% selama 15 hari

Kadar hemoglobin tidak berkorelasi baik dengan tingkat timbal dalam darah sehingga anemia yang umum terjadi karena keracunan timbal tidak muncul pada tingkat timbal yang rendah (Froom et al. 1999). Pendapat Mugahi et al.

(2003) menjelaskan bahwa keracunan timbal dapat menyebabkan penurunan jumlah eritrosit dan hemoglobin. Gambaran darah merah tikus yang diberi timbal mengarah pada kondisi seperti yang dijelaskan oleh Froom. Hal ini diduga terjadi karena jumlah timbal yang diberikan tidak begitu tinggi sehingga gejala keracunan timbal akut tidak muncul.

7 yang mendukung, seperti tingkat timbal dalam darah, pemeriksaan enzim asam aminolevulek, dan enzim protoforpirin. Munculnya gejala klinis merupakan pertanda adanya akumulasi timbal dalam tubuh minimal 200 mg/Kg BB pada tikus (Elmenoufy 2012). Selanjutnya, pengamatan terhadap gejala klinis selama penelitian disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 menginformasikan bahwa tikus kontrol tidak menunjukkan gejala klinis keracunan timbal. Semua tikus yang diberi timbal selama 15 hari menunjukkan gejala klinis letargi dan diare. Tikus yang menunjukkan gejala letargi tampak lebih apatis dan lemah. Sebelumnya tikus tampak sangat aktif, berlarian bahkan memberontak saat dilakukan handling. Gejala diare diketahui melalui feses encer yang melekat dan mengotori bagian anus dan ekor tikus. Feses encer juga tampak bercampur dengan alas kandang yang terbuat dari serbuk kayu, menjadi bertumpuk-tumpuk dan melekat satu sama lain. Gejala klinis tidak tampak setelah 7 hari pemberian putih telur bebek 75 dan 100%. Letargi masih terlihat pada tikus yang diberi timbal saja, tikus yang diberi timbal dan EDTA, serta tikus yang diberi timbal dan putih telur bebek 50%. Sementara itu, diare masih terlihat hanya pada tikus yang diberi timbal saja.

Tabel 2 Gejala klinis yang tampak pada kelompok uji selama perlakuan

Gejala klinis K K- K+ P50 P75 P100

Keterangan: K : kelompok perlakuan yang tidak diberi timbal selama 15 hari dan putih telur bebek selama 15 hari K- : kelompok perlakuan yang diberi timbal selama 15 hari tetapi tidak diberi putih telur bebek selama 15

hari

K+ : kelompok perlakuan yang diberi timbal selama 15 hari dilanjutkan EDTA selama 15 hari

P50 : kelompok perlakuan yang diberi timbal selama 15 hari dilanjutkan putih telur bebek 50% selama 15 hari

P75 : kelompok perlakuan yang diberi timbal selama 15 hari dilanjutkan putih telur bebek 75% selama 15 hari

P100: kelompok perlakuan yang diberi timbal selama 15 hari dilanjutkan putih telur bebek 100% selama 15 hari

8

Diare dapat menyebabkan nilai hematokrit meningkat akibat hilangnya cairan tubuh (Anonim 2011; Anonim 2014). Nilai hematokrit tikus berada pada kisaran normal pascapencekokan timbal karena kombinasi hemolisis dan diare yang terjadi pada tikus. Nilai hematokrit tikus meningkat pascapemberian putih telur diduga terjadi karena terbentuknya sel-sel darah merah baru dalam sirkulasi darah tikus.

Timbal dapat menggantikan posisi kalsium dan mengganggu kanal ion kalsium dan kalium pada membran sel sehingga menyebabkan sel-sel usus tidak menjalankan fungsi normalnya (Thuppil dan Kaushik 2012). Masuknya timbal menyebabkan gangguan fungsi normal sel khususnya kontraksi otot polos dan pelepasan neurotransmiter. Diare terjadi karena kurangnya penyerapan air di usus besar akibat gangguan motilitas kolon sehingga jumlah air dalam feses meningkat. Gangguan motilitas usus menyebabkan berkurangnya asupan nutrisi ke dalam sel sehingga energi dalam tubuh tidak mampu menyokong seluruh aktivitas tikus. Diare yang berkelanjutan menyebabkan meningkatnya cairan tubuh yang hilang dan menyebabkan dehidrasi dan letargi. Letargi juga terjadi akibat gangguan kontraksi otot lurik karena kurangnya kalsium sel.

Dari hasil penelitian ini, pemberian antidota dengan putih telur bebek 75 dan 100% mampu menghilangkan gejala klinis pada tikus lebih cepat. Protein dalam telur bebek diduga mampu menangkap ion-ion timbal yang masih tersisa di permukaan usus dan mencegahnya terserap ke darah. Lemak dan protein yang terkandung pada putih telur bebek diduga berperan dalam membantu memasokan energi pada tikus, sehingga tikus tidak letargi. Menurut Asosiasi Dietetik Amerika, protein dan lemak dalam porsi tepat dapat menjadi terapi nutrisional bagi penderita diare akut.

Gejala klinis keracunan timbal lainnya yang mencolok adalah kolik parah namun gejala kolik tidak umum terlihat pada individu dewasa (Shiri et al. 2007). Protein telur terutama lisozim, ovalbumin, dan ovotransferin merupakan kelator logam berat terbaik dalam telur. Protein melalui ikatan sulphidril akan memerangkap ion logam berat dan mencegah penyerapan logam berat dalam saluran pencernaan (Amour dan Boshe 2012). Selain protein, lemak juga banyak terkandung dalam putih telur bebek. Kandungan lemak dan protein putih telur bebek lebih tinggi dari telur ayam dan rendah kolesterol (Jalaludeen dan Churcil 2006). Kurangnya asupan protein dilaporkan dapat mengakibatkan diare sehingga asupan protein dari luar tubuh diharapkan dapat menanggulangi keadaan tersebut (Gutiérrez et al. 2006).

9

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Putih telur bebek 75% dan 100% berpotensi sebagai antidota keracunan timbal subakut. Putih telur bebek mampu meningkatkan jumlah eritrosit tikus yang dicekok timbal (p<0.05). Putih telur bebek mengandung protein yang mampu mengikat dan mencegah penyerapan ion logam timbal sehingga kerusakan darah lebih lanjut tidak terjadi. Lemak dan proteinnya yang terkandung dalam putih telur bebek diduga menjadi penyedia sumber energi tinggi yang dapat mengatasi gejala klinis keracunan timbal subakut.

Saran

Penelitian lebih lanjut mengenai potensi putih telur bebek dalam mengatasi keracunan timbal perlu dilakukan. Penelitian mengenai potensi telur unggas lain dalam menangani keracunan timbal juga perlu dilakukan. Selain itu, dibutuhkan formulasi putih telur bebek yang baik agar mudah dan aman dalam pengaplikasian sebagai antidota keracunan timbal.

DAFTAR PUSTAKA

Amour M, Boshe J. 2012. Eggs: clearing the charges, exploring the potential! Dar

Es Salaam Medical Students’ Journal 19: 34-37.

American Dietetic Association. 2014. Nutritional therapy for diarrhea. [Internet]. [Diunduh 2014 Agus 25]. Tersedia pada: http://nutritioncaremanual. org/vault/editor/Docs/DiarrheaNutritionTherapy_FINAL.pdf.

Anonim. 2011. Hematocrit range facts. [Internet]. [Diunduh 2014 Agus 25]. Tersedia pada: http://ic.steadyhealth.com/hematocrit_range_facts.html. Anonim. 2013. WHO: 143.000 deaths per year from lead poisoning. [Internet].

[Diunduh 2014 Jul 08]. Tersedia pada: http://www.upi.com/ Health_News /2013 /10/18 / WHO-143000- deaths-per-year- from -lead- poisoning/UPI- 11551382150700 /.

Anonim. 2014. Hematocrit levels-low, high, normal range. [Internet]. [Diunduh 2014 Agus 25]. Tersedia pada: http://medicalhub.hubpages.com/ hub/Hematocrit-levels-Low-High-Normal-Range.

Elmenoufy GAM. 2012. Bee honey dose-dependently ameliorates lead acetate-mediated hepatorenal toxicity in rats. Life Science Journal 9(4): 780-788. Flora SJS, Mittal M, Mehta A. 2008. Heavy metal induced oxidative stress and its

possible reversal by chelation therapy. Indian Journal Medicine Research

128: 501-523.

Flora SJS, Pancauri V. 2010. Chelation in metal intoxication. International Journal of Environmental Research and Public Health 7(7): 2745-2788. Froom P, Kristal-Bonch E, Benbassat J. 1999. Lead exposure in battery-factors

10

Guitérrez M, Carías D, Cioccia AM, Hevia P. 2006. Effect of diarrhea on nutrient utilization in protein deficient or protein-calorie deficient rats.Archivos Latinoamericanos de Nutrición 56(1): 43-50.

Hernberg S. 2000. Lead poisoning in a historical perspective. American Journal of Industrial Medicine 38: 244-254.

Hynek D, Krejčová L, Křížková S, Ruttkay-Nedecky B, Pikula J, Adam V, Hajkova P, Trnková L, Sochor J, Pohanka M et al. 2012. Metallomics study of lead-protein interactions in albumen by electrochemical and electrophoretic methods. International Journal of Electrochemical Science

7: 943-964.

Jalaludeen A, Churcil RR. 2006. Duck eggs and their nutritive values. Poultry Line 35-39.

Laurence DR, Bacharach AL. 1964. Evaluation of Drug Activities: Pharmacometrics. London (UK): Academic Press 135-179.

Mikirova N, Casciari J, Hunninghake R, Riordan N. 2011. EDTA chelation therapy in the treatment of toxic metals exposure. Spatula DD 1(2): 81-89. Mugahi MN, Heidari Z, Sagheb HM, Barbarestani M. 2003. Effects of chronic

lead acetate intoxication on blood indices of male adult rat. DARU Journal of Pharmaceutical Science 11(4): 147-151.

Muller H, Regard S, Petriccioli N, Kherad O. 2013. Traditional medicine: a rare cause of lead poisoning in western countries. F1000Research doi: 10.12688/f1000research.2-250.v1.

Pokras MA, Kneeland MR. 2009. Understanding lead uptake and effects across species lines: a conservation medicine approach. Di dalam:Watson RT, Fuller M, Pokras M, Hunt WG, editor. Ingestion of Lead from Spent Ammunition: Implications for Wildlife and Humans. Idaho (US): The Peregrine Fund. doi:10.4080/ilsa.2009.0101.

Sears ME. 2013. Chelation: Harnessing and enhancing heavy metal detoxification [ulas balik]. The Scientific World Journal 2013 Article id 219840.

Shiri R, Ansari M, Ranta M, Falah-Hassani K. 2007.Lead poisoning and reccurent abdominal pain. Industrial Health 45(3): 494-6.

Suradkar SG, Ghodasara DJ, Vihol P, Patel J, Jaiswal V, Prajapati KS. 2009. Haemato-biochemical alterations induced by lead acetate toxicity in wistar rats. Veterinary World 2(11): 429-431.

Thuppil V, Kaushik VS. 2012. Future of lead chelation-distribution and treatment.

Journal of Krishna Institute of Medical Science University 1(1): 6-23. Verheij J, Voortman J, Nieuwkerk CMJ, Jarbandhan SVA, Mulder CJJ, Bloemena

E. 2009. Hepatic morphopathologic findings of lead poisoning in a drug addict: a case report. Journal of Gastrointestinal and Liver Disease 18(2): 225-227.

11

RIWAYAT HIDUP

Meilisa Lidya Margarita lahir di Medan pada tanggal 17 Mei 1992 merupakan anak ketiga dari pasangan Condro Utomo dan Daisy Tambajong.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2004 di SD Katholik Cinta Rakyat 2 Pematang Siantar. Penulis masuk ke Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2004 dan menyelesaikannya tahun 2007 di SMP Katholik Cinta Rakyat 1 Pematang Siantar. Pendidikan Sekolah Menengah Atas ditempuh penulis di SMA Katholik Budi Mulia Bogor. Tahun 2010 penulis diterima di Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor melalui Ujian Tulis Masuk IPB (UTMI).