ANTAR WILAYAH DAN PENGGUNA

DI PULAU LOMBOK:

APLIKASI MODEL OPTIMASI DINAMIK

DISERTASI

HALIMATUS SA’DIYAH

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi yang berjudul:

ANALISIS EKONOMI ALOKASI SUMBERDAYA AIR ANTAR

WILAYAH DAN PENGGUNA DI PULAU LOMBOK: APLIKASI

MODEL OPTIMASI DINAMIK

adalah benar merupakan gagasan dan hasil karya saya sendiri dengan arahan dari komisi

pembimbing dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar pada program studi

sejenis di perguruan tinggi lain. Semua sumber data dan informasi yang digunakan telah

dicantumkan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya.

Bogor, Januari 2012

Halimatus Sa’diyah

HALIMATUS SA’DIYAH. Economic Analysis of Water Allocation Among Competing Users and Regions in Lombok Island: The Application of Dynamic Optimization Model (YUSMAN SYAUKAT as Chairman, BONAR M. SINAGA and TAHLIM SUDARYANTO as Members of the Advisory Committee).

Water scarcity has been an increasing concern among countries. It is estimated that the World would face critical water scarcity by the year of 2025. Water Demand of Lombok has tremendously increased by 10 times during the last decade, while its supply tend to gradually deteriorate overtime, lead to an intense competition and conflict among users. This research was aimed to address the issues of efficient and fair water allocation among competing production sectors and regions, and specifically to: (1) estimate water demand and supply functions, (2) develop an existing optimal water allocation model, (3) simulate the effect of food self sufficiency and aggregate pumping quota policies under different discount rate and economic growth scenarios on the water allocation, groundwater remaining stock and the value of net social benefit, and (4) determine the economic value of water among sectors. The objective of the optimization model was to maximize the net present value of social benefits generated by all production sectors and consumers (households) under some hydrologic and socio-economic constraints. Dynamic Non Linear Programming was employed to determine the optimum level of water allocation, and General Algebraic Modeling System (GAMS) was used to solve the problems. The Results indicate that bottled water demand is considered the most price elastic among other water demands, while all of virtual water demands, except for tofu, are also considered price elastic. Water allocation/consumption varies among policy, discount rate and economic growth scenarios, and tends to gradually decrease overtime for all sectors. The value of social benefit also differs among policy scenarios, reaches up to Rp.10.81 trillion for 16 years time horizon. Agriculture consumes the highest level of surface water, reaches up to 54%, while tourism sector consumes about 18 %, and the rest was consumed by domestic user and industry. Tourism sector consumes the highest level of groundwater (72%). Under food self sufficiency policy, groundwater remaining stock is the least among other policy scenarios, and will be exhausted by the year of 2017, while aggregate pumping quota could maintain sustainable groundwater stock overtime. Marginal user cost of water under Food Self Sufficiency Policy is the greatest among others.

HALIMATUS SA’DIYAH. Analisis Ekonomi Alokasi Optimal Sumberdaya Air Antar Wilayah dan Pengguna di Pulau Lombok: Aplikasi Model Optimasi Dinamik. (YUSMAN SYAUKAT sebagai ketua, BONAR M. SINAGA dan TAHLIM SUDARYANTO sebagai Anggota Komisi Pembimbing)

Penurunan ketersediaan dan supply sumberdaya air dewasa ini menjadi issue lingkungan paling penting yang dihadapi oleh berbagai negara. Diperkirakan hampir dua per tiga dari seluruh bangsa di dunia ini akan mengalami kesulitan sumberdaya air pada tahun 2025 (United Nations Environment Programme, 2002). Cepatnya pertumbuhan penduduk disertai dengan peningkatan standard hidup, urbanisasi, dan pertumbuhan industri, telah menyebabkan peningkatan permintaan, kompetisi dalam penggunaan, dan konflik antar sektor pengguna air.

Kebutuhan air Wilayah Nusa Tenggara Barat mengalami peningkatan signifikan (10 kali) pada periode 1990-2000 , dan diprediksi pada tahun 2015 meningkat 45%, dan 12% pada tahun 2020. (ESCAP, 2000). Kebutuhan air mencapai 4.164 milyar mP

3

P

per tahun yang terdiri dari 2.319 milyar mP 3

P (55.68%) untuk sektor pertanian, 832.92 juta mP

3 P

(20%) untuk sektor industri, 179.95 juta m3(4.32%) untuk sektor domestik, dan 832.81 juta mP

3

P (20%) untuk kebutuhan lainnya (Balai Hidrologi Propinsi NTB, 2004). Sementara permintaan sumberdaya air di satu sisi cenderung terus meningkat, ketersediaannya justru mengalami penurunan. Potensi air permukaan Pulau Lombok sebesar 2.912 milyar mP

3

P, sedang potensi air tanah mencapai 1.029 milyar mP 3

P per tahun, jumlah tersebut masih lebih kecil dibandingkan kebutuhannya, sehingga Neraca Air Pulau Lombok minus 223.03juta mP

3

P per tahun.

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan sumberdaya air yang efisien dan berkeadilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pulau Lombok. Secara spesifik tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengestimasi fungsi penawaran dan permintaan sumberdaya air berbagai pengguna dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Membangun dan menganalisis model alokasi sumberdaya air antar wilayah, sektor pengguna dan waktu.

3. Melakukan simulasi pengaruh berbagai kebijakan pengelolaan sumberdaya air terhadap alokasi sumberdaya air, stok air tanah dan nilai dari total benefit sosial bersih.

4. Mengestimasi nilai ekonomi air untuk setiap sektor pengguna.

Model Optimasi Program Non Linier Dinamik (Dynamic Non Linear

Programming) digunakan dalam menyusun model pengelolaan air di Pulau Lombok.

permintaan air minum kemasan) dan pendapatan (kecuali permintaan air sumur). Seperti harapan, harga berpengaruh negatif terhadap jumlah air yang diminta/dikonsumsi pada seluruh jenis permintaan air, sedang pendapatan, jumlah anggota rumahtangga, dan pendidikan berpengaruh positif, kecuali pendidikan berpengaruh negatif pada permintaan air sumur. Permintaan air minum kemasan memiliki elastisitas harga tertinggi 5.22), diikuti air PDAM 0.66) dan air sumur (-0.24).

Seperti halnya pada permintaan air, permintaan air tak langsung (virtual water) untuk menghasilkan barang-barang yang dikonsumsi rumahtangga juga dipengaruhi secara negatif oleh harga barang tersebut. Elastisitas harga permintaan air untuk menghasilkan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumahtangga seluruhnya bersifat elastis, kecuali permintaan air untuk tahu dan tempe. Permintaan air untuk memproduksi telur paling elastis terhadap harga (-6.6), kemudian berikutnya berturut-turut adalah permintaan air untuk memproduksi ikan air tawar (-2.82), kedelai (-2.29), daging sapi (-2.52), beras (-2.05), kacang tanah (-1.29), dan jagung (-1.23).

Konsumsi air optimal pada level rumahtangga sebesar 213 mP 3

P

per bulan atau 56.33 mP

3

P per kapita per bulan, terdiri dari 48.65 mP 3

P

(86%) berupa air maya untuk menghasilkan barang-barang yang dikonsumsi, 7.68 mP

3

P (14%) berupa air langsung (bersumber dari air PDAM dan sumur) untuk kebutuhan mandi, cuci, minum, memasak dan kebutuhan lainnya, dan 10.17 liter berupa air minum kemasan untuk kebutuhan minum. Pada level sektor produksi, air permukaan terbanyak dikonsumsi oleh sektor pertanian (54%) sebesar 25 milyar mP

3

Pselama horison waktu 16 tahun (2010-2025) atau 1.57 milyar mP

3

Pper tahun. Pada level usahatani, penggunaan air permukaan optimal sebesar 8 619 mP

3 P

per hektar per tanam. Sektor pariwisata mengkonsumsi air tanah terbesar yaitu 24.2 milyar mP

3

P (72%) selama 16 tahun atau 1.51 milyar mP 3

P per tahun. Pada level individu konsumsi air tanah sebesar 0.49 mP

3

P per okupasi. Total konsumsi optimal air permukaan pada kebijakan status quo, swasembada, pembatasan ekstraksi air tanah total mencapai 31.764 milyar mP

3

P, 33.155 milyar mP 3

P dan 28.491 milyar mP 3

P selama kurun waktu 16 tahun, dengan rata-rata konsumsi per tahun berturutan mencapai 1.985 milyar mP

3 P

, 2.072 milyar mP 3

P dan 1.780 milyar mP 3

P.

Stok air tanah tahunan pada kebijakan swasembada pangan adalah terendah dibandingkan pada kebijakan status quo dan pembatasan ekstraksi air tanah total. Stok air tanah akan mengalami deplesi pada tahun 2017 jika diterapkan kebijakan swasembada pangan, kebijakan status quo dapat menjaga stok air tanahnya hingga tahun 2025, sedang kebijakan pembatasan ekstraksi air tanah total dapat menjaga kelestarian stok air tanah sepajang waktu.

Discount rate dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh kecil terhadap konsumsi air

meningkatkan nilai kini benefit sosial bersih hingga 24.6%, namun menyebabkan sumberdaya mengalami deplesi 5 tahun lebih cepat. Penurunan tingkat discount rate

dari 10% ke 6% meningkatkan nilai kini benefit sosial bersih hingga 62.27%, sedang peningkatannya dari 10% ke 18% menurunkan nilai kini benefit sosial bersih hingga 43.24%. Perubahan tingkat pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang berbeda, dimana penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 3% justru meningkatkan nilai

present value benefit sosial hingga 8.42%.

Sumberdaya air pada penggunaan yang berbeda menghasilkan nilai air (water value) yang berbeda. Nilai air yang dihasilkan pada setiap kegiatan juga bereda dari tahun ke tahun. Nilai air tertinggi terdapat pada penggunaan sebagai air baku perusahaan air minum kemasan, dan terrendah pada penggunaan irigasi usahatani jagung. Nilai air yang dihasilkan oleh masing-masing penggunaan 1 mP

3

P adalah: Rp 312 383 untuk penggunaan pada air minum dalam kemasan, Rp 55 306 untuk penggunaan perhotelan, Rp 8 875 untuk penggunaan rumah makan, Rp 2 713 untuk penggunaan usahatani padi, Rp 2075 untuk penggunaan PDAM, dan Rp 30 untuk penggunaan irigasi usahatani jagung.

Hak Cipta milik Institut Pertanian Bogor, Tahun 2012

Hal Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa

mencantumkan atau menyebut sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian,

penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, dan

tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh

ANTAR WILAYAH DAN PENGGUNA

DI PULAU LOMBOK:

APLIKASI MODEL OPTIMASI DINAMIK

HALIMATUS SA’DIYAH

Disertasi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor

pada

Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Ujian Tertutup : Kamis, 29 Desember 2011 Penguji Luar Komisi :

1. Dr. Ir. Heny K. Daryanto, M.Ec.

Staf pengajar Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.

2. Dr. Ir. Suharno, M.S.

Staf pengajar Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.

Wakil Program Studi : Prof. Dr. Ir. W.H. Limbong, M.Sc.

Ujian Terbuka : Rabu, 11 Januari 2012 Penguji Luar Komisi :

1. Dr. Ir. Sahat Pasaribu, M.Eng.

Peneliti Utama pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP).

2. Dr. Ir. Rosiady H. Sayuti, M.Sc.

Kepala Bappeda Tingkat I dan Wakil Ketua Dewan Air Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Dinamik

Nama Mahasiswa : Halimatus Sa’diyah

Program Studi : Ilmu Ekonomi Pertanian

Nomor Pokok : H361060091

Menyetujui,

1. Komisi Pembimbing,

UDr. Ir. Yusman Syaukat, M.Ec. Ketua

UProf. Dr. Ir. Bonar M. Sinaga, M.A.U UProf(R). Dr. Ir. Tahlim Sudaryanto, M.S.

Anggota Anggota

Mengetahui,

2. Ketua Program Studi 3. Dekan Sekolah Pascasarjana

Ilmu Ekonomi Pertanian,

UProf. Dr. Ir. Bonar M. Sinaga, M.A.U UDr. Ir. Dahrul Syah, M. Sc. Agr.

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,

yang telah memberikan karunia kesempatan dan kesehatan kepada kami untuk dapat

menyelesaikan penulisan Disertasi tentang Analisis Ekonomi Alokasi Sumberdaya Air

Antar Wilayah dan Pengguna di Pulau Lombok: Aplikasi Model Optimasi Dinamik.

Konflik yang beberapa kali terjadi antar sektor pengguna sumberdaya air dan

neraca air yang negatif mengindikasikan adanya kelangkaan sumberdaya air yang cukup

serius di Pulau Lombok. Kelangkaan yang terus meningkat disebabkan oleh makin

rusaknya sumber-sumber air akibat perubahan iklim dan rusaknya hutan sebagai daerah

tangkapan air di satu sisi dan makin meningkatnya permintaan di sisi lain. Sebagai

pulau kecil yang ketersediaan sumberdaya airnya sangat tergantung hanya pada satu

sumber, yaitu mata air di kawasan Gunung Rinjani, maka pengelolaan sumberdaya air

yang dapat menjamin kelestarian sumberdaya sangat diperlukan. Penelitian ini

bertujuan untuk mengevaluasi alokasi sumberdaya yang ada, dan memberikan

alternatif-alternatif pengelolaan agar penggunaan sumberdaya air dapat dilakukan

secara efisien, berkeadilan dan terjaga kelestariannya.

Terima kasih dan penghargaan yang tinggi kami haturkan kepada seluruh komisi

pembimbing yang terdiri dari Dr. Ir. Yusman Syaukat, M.Ec., Prof. Dr. Ir. Bonar M.

Sinaga, M.A., dan Prof (R). Dr. Ir. Tahlim Sudaryanto, M.S. yang telah memberikan

bimbingan dan arahan mulai dari penyusunan proposal hingga penulisan disertasi ini.

Ucapan yang sama kami sampaikan kepada Dr. Ir. M. Parulian Hutagaol, M.Sc., Dr. Ir.

Hariyanto, M.S., Dr. Ir. Nunung Kusnadi, M.S., Dr. Ir. Suharno, M.S., Dr. Ir. Heni K.

tertutup sehingga disertasi ini mengalami banyak perbaikan. Demikian juga kepada Dr.

Ir. Sahat Pasaribu, M.Eng. dan Dr. Ir. Rosiady H. Sayuti, M.Sc., anggota tim penguji

luar komisi pada ujian terbuka, Dr. Ir. Sri Hartoyo, M.S. dan Muhammad Firdaus, Ph.D

selaku penguji wakil program studi dan moderator pada ujian terbuka, kami ucapkan

terima kasih atas kesediaan dan keluangan waktu untuk menghadiri dan memberikan

pertanyaan serta saran untuk perbaikan dan penyempurnaan tulisan ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman EPN agkatan

2006 atas kerjasama yang baik, kekompakan, saling mendukung selama studi S3, dan

terakhir namun tidak kalah pentingnya adalah ucapan terima kasih kepada Ibu dan Ibu

Mertua, Suami dan ketiga anak-anak tersayang atas segala dukungan, doa, kesabaran

dan keikhlasannya mendampingi penulis selama studi S3 di Bogor. Akhirnya semoga

tulisan ini dapat bermanfaat.

Bogor, Januari 2012

Penulis dilahirkan di Jepara, Propinsi Jawa Tengah, pada 10 Januari 1964

sebagai putri pertama dari Bapak Ahmad Sofyan Sauri (alm.) dan Ibu Sumari.

Pendidikan Dasar penulis selesaikan di SD Al Islam Jepara (1970 – 1976), SMP Negeri

I Jepara (1976 -1979), dan SMA Negeri I Jepara (1980 – 1982). Tahun 1982 penulis

melanjutkan studi S1 Program Studi Agribisnis, Institut Pertanian Bogor dan lulus pada

Januari 1987. Pada tahun 1994 penulis mendapat beasiswa untuk melanjutkan

pendidikan S2 di The Ohio State University, Columbus, Ohio-USA pada Departemen

Ilmu Ekonomi Pertanian dan lulus pada tahun 1996. Setelah kembali bertugas selama

10 tahun penulis mendapatkan beasiswa BPPS untuk melanjutkan pendidikan S3 di

Institut Pertanian Bogor pada program studi yang sama yaitu Ilmu Ekonomi Pertanian

pada tahun 2006. Saat ini penulis bekerja sebagai staf pengajar pada Jurusan Sosial

Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram sejak tahun 1990 hingga

sekarang.

Penulis menikah dengan Anas Zaini pada tahun 1990 dan dikaruniai dua putri

yaitu Dea Amanda (20 tahun), saat ini mahasiswi S1 ESL IPB angkatan 2008, dan

Bayang Nuansa Salju (15 tahun), siswi kelas 1 pada SMA Negeri 3 Bogor, dan satu

putra yaitu Ahza Maulana Prakarsa (14 tahun), siswa kelas 3 SMP Pembangunan I

Halaman

DAFTAR TABEL ……… xxiii

DAFTAR GAMBAR ……….………….. xxvii

DAFTAR LAMPIRAN ……….……….. xxix

I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ……….….. 1

1.2 Perumusan Masalah ………..………….….…. 6

1.3 Tujuan Penelitian ………...……….….. 11

1.4 Manfaat Penelitian ………...………….……… 11

1.5 Ruang Lingkup Penelitian ………..….……… 12

1.6. Keterbaruan Penelitian ……….…….. 13

II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Air Sebagai Barang Ekonomi ……….………...…… 15

2.1.1 Nilai Sumberdaya Air ……….………....…….……. 17

2.1.2 . Biaya Penyediaan Air ……… 18

2.1.3 Pengaruh Waktu Terhadap Manfaat dan Biaya……… 20

2.2 Alokasi Optimal Sumberdaya Air ….………...……... 20

2.2.1 Kriteria Efisiensi Alokasi Sumberdaya Air ………..….….…. 21

2.2.2 Syarat Alokasi Sumberdaya Air ………...….…….. 29

2.2.3 Mekanisme Alokasi Sumberdaya Air …………..……..……..…… 31

2.3 Efisiensi Versus Eguity ……….…... 38

2.4 Penelitian Terdahulu ……….…..…….... 41

III. KERANGKA PEMIKIRAN 3.1 Kerangka Teoritis ……….………...……... 47

3.2 Kerangka Konseptual Penelitian………..………... 56

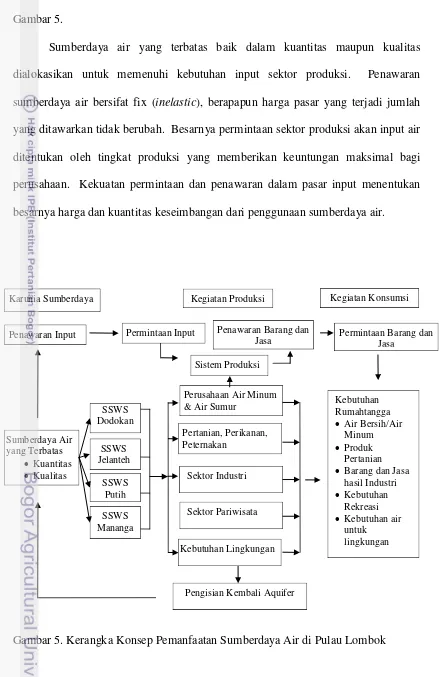

3.2.1 Kerangka Konsep Pemanfaatan Sumberdaya Air ……….….….…. 56

3.2.2 Kerangka Model Optimasi Dinamik ………... 59

3.3 Kerangka Pemikiran Operasional……….……..….. 61

3.3.1 Kategori Pengguna Air ………..…….………. 61

3.3.2 Perhitungan Manfaat Sosial Penggunaan Sumberdaya Air ………. 67

3.3.3 Fungsi Tujuan ………..……… 81

3.3.4 Fungsi Kendala………..……… 83

3.3.5 Horizon Waktu ……….….………. ….…… 87

IV. METODE PENELITIAN 4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian ………..……….………..…….. 89

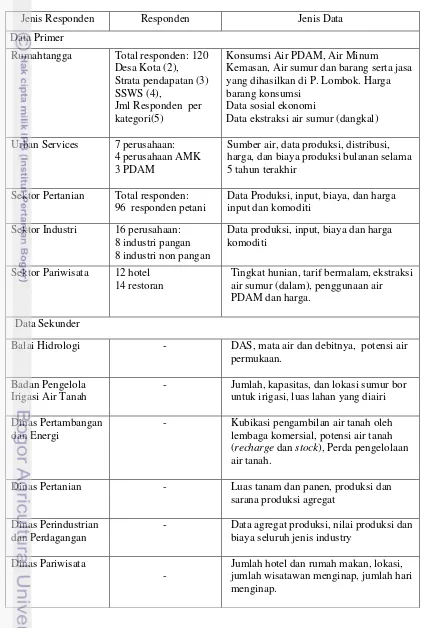

4.2 Jenis dan Sumber Data ……….………. 90

4.3 Pengambilan Responden Contoh ………..…………..……. 90

4.4 Analisis Data ………..………..…… 93

4.5 Skenario Kebijakan ……….... 108

V. KONDISI SOSIAL EKONOMI DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR PADA SAAT INI 5.1 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pulau Lombok ………..…………. 113

5.2 Profil Sumberdaya Air di Pulau Lombok ……….. 120

5.3 Profil Pengguna Sumberdaya Air di Pulau Lombok ……… 125

5.4 Kelembagaan Sumberdaya Air ……….……… 146

VI. MODEL ALOKASI SUMBERDAYA AIR 6.1 Estimasi Fungsi Permintaan….……….………….. 158

6.2 Estimasi Fungsi Biaya ……….………...………..……….. 169

6.3 Jumlah Pengguna Sumberdaya Air ………..…….. 173

6.4 Model Empiris Alokasi Sumberdaya Air di Pulau Lombok ……..……. 175

6.4.1 Fungsi Tujuan………. 175

VII. PENGARUH KEBIJAKAN TERHADAP ALOKASI SUMBERDAYA, STOK AIR TANAH, NILAI KINI BENEFIT SOSIAL, DAN NILAI EKONOMI AIR

7.1 Konsumsi Sumberdaya Air………….………..…..….. 187

7.1.1 Konsumsi Air Tahunan dan Kumulatif ……….……. 187

7.1.2 Konsumsi Air pada Level Sektor Produksi ……… 194

7.1.3 Konsumsi Air pada level Rumahtangga dan Individu …….…….. 196

7.2 Stok Air Tanah ………..……….……… 203

7.3 Nilai Kini Total Benefit Sosial Netto ………..……… 209

7.4 Nilai Ekonomi Sumberdaya Air ………..……… 212

VIII. KESIMPULAN DAN SARAN 8.1 Kesimpulan ………..……….…….. 219

8.2 Implikasi Kebijakan ………..………. 222

8.3 Saran Penelitian Lanjutan ……….……… 249

DAFTAR PUSTAKA ……….………….……….…….. 226

Nomor Halaman

1. Potensi dan Kebutuhan Air Sektor Ekonomi di Pulau Lombok, Tahun 2004 ………..………..……….…………

2

2. Potensi Air Pada Setiap Cekungan Air Tanah di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Tahun 2004 ………..……….………

3

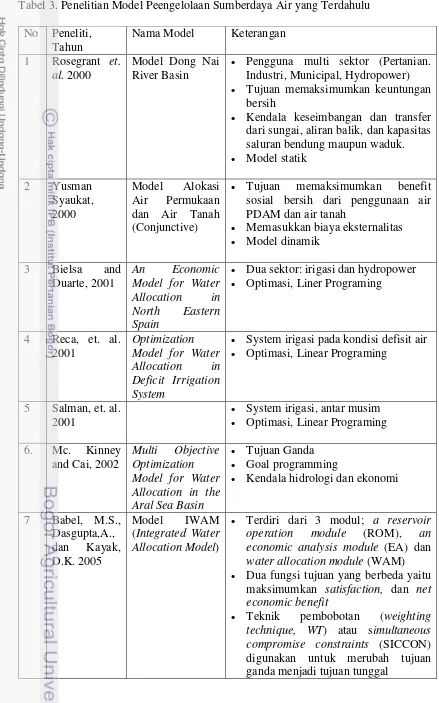

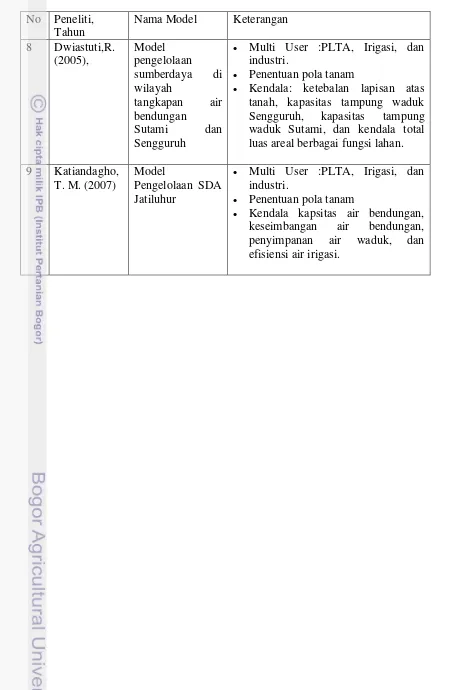

3. Penelitian Alokasi Sumberdaya Air yang Pernah Dilakukan …..….…….. 44

4. Klasifikasi Pengguna Sumberdaya Air di Pulau Lombok ….………. 64

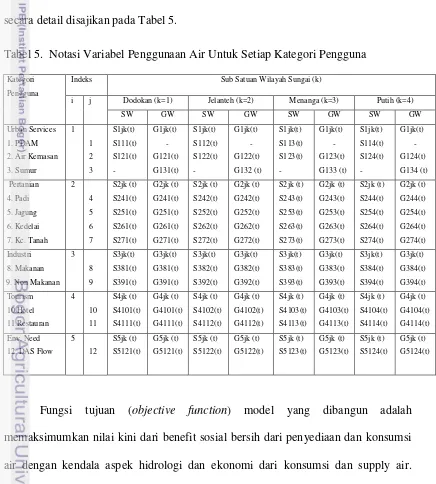

5. Notasi Variabel Penggunaan Air untuk Setiap Kategori Pengguna ………. 65

6. Jumlah responden dan Jenis Data ...………. 91

7. Air Maya yang Terkandung dalam Produk Pertanian ……….……… 97

8. Jumlah Penduduk Pulau Lombok dan Distribusinya antar Kabupaten,

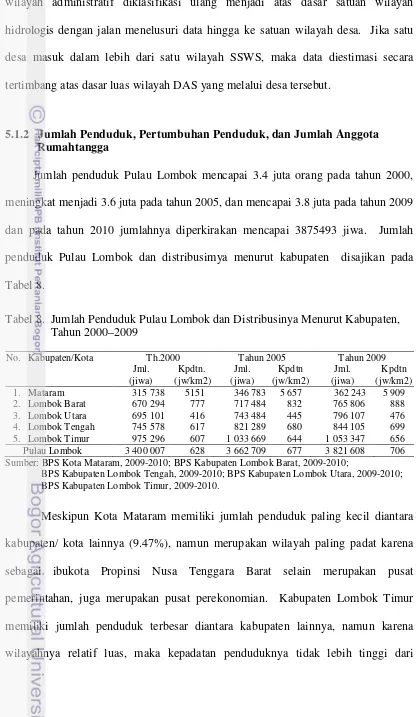

Tahun 2000 – 2010 ………. 114

9. Tingkat Pertumbuhan Penduduk atas Dasar Wilayah Administratif di

Pulau Lombok, Tahun 1980 – 2010 ………..…. 115

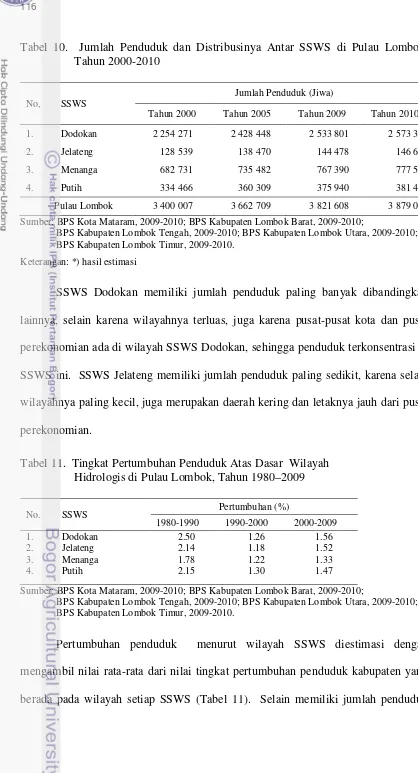

10. Jumlah Penduduk dan Distribusinya antar SSWS di Pulau Lombok,

Tahun 2000-2010 ……… 116

11. Tingkat Pertumbuhan Penduduk atas Dasar Wilayah Hidrologis di Pulau

Lombok, Tahun 1980 – 201 ……….…….……….. 116

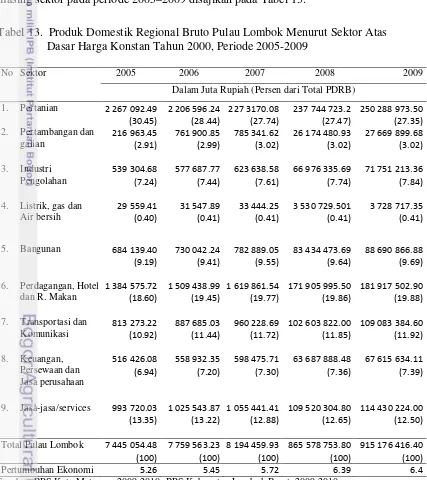

12. Produk Domestik Regional Bruto Pulau Lombok Menurut Sektor Atas

Dasar Harga Konstan Tahun 2000, Periode 2005 -2009 ……… 117

13. Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Wilayah Administratif di Pulau

Lombok, Tahun 2005-2009 …………..………. 118

14. Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Wilayah Hidrologis Pulau Lombok,

16. Profil Sumber Air di Pulau Lombok, Tahun 2009 ……… 122

17. Keragaan Embung Pemerintah dan Embung Desa/Rakyat di Pulau

Lombok, Tahun 2010 ……… 122

18. Data Irigasi Sumur Pompa (Air Tanah) di Pulau Lombok, Tahun 2010 ... 124

19. Rata-Rata Hari Hujan, Curah Hujan, dan Suhu Udara di Pulau Lombok,

Tahun 2009……… 124

20. Sumber Air Baku Perusahaan daerah Air Minum di Pulau Lombok, Tahun 2009 ……….

127

21. Jumlah Pelanggan, Kapasitas Produksi dan Nilai Produksi PDAM di Pulau Lombok ……….……….……….

128

22. Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan Penggunaan Air Sumur , Tahun

2010 ….……….…….. 130

23. Jumlah Air yang Diolah pada Perusahaan Air Minum Kemasan di Pulau

Lombok, Tahun 2009 ……….………..……….……. 131

24. Jumlah Produksi Air Minum Kemasan Menurut Jenis Produk Perusahaan

Air Minum di Pulau Lombok ………. 132

25. Luas Panen dan Produksi Padi di Pulau Lombok, Tahun 2009…….……… 134

26. Luas Tanam, Produksi dan Produktivitas Tanaman Palawija di Pulau

Lombok, Tahun 2009 ………..……… 135

27. Kebutuhan Air untuk Tanaman Palawija di Pulau Lombok, Tahun 2009…. 136

28. Jumlah Industri Menurut Jenis Dan Wilayah Di Pulau Lombok, Tahun

2009 ………. 137

29. Kebutuhan Air Pada setiap Jenis Industri di Pulau Lombok, 2009 ..…….. 141

30. Jumlah Hotel, Kamar, dan Wisatawan di Pulau Lombok, Tahun 2009 …..

142

31. Kebutuhan Air Hotel Berbintang dan Melati di Pulau Lombok, Tahun

33. Rekapitulasi Kebutuhan Air di Pulau Lombok, Tahun 2009 ………. 145

34. Distribusi Responden Menurut Umur, Pendidikan dan Pendapatan .…… 157

35. Hasil Estimasi Fungsi Permintaan Air PDAM, Air Minum Kemasan dan

Air Sumur ………...………… 159

36. Kebutuhan Air Langsung Menurut Sumber Air dan Wilayah SSWS Pulau

Lombok, Tahun 2010 ……….……… 164

37. Hasil Estimasi Fungsi Permintaan Barang-Barang Konsumsi Rumah

Tangga Masyarakat Pulau Lombok, Tahun 2010 ..……….…… 165

38. Konsumsi Rata-Rata Barang dan Kebutuhan Air Maya Rumahtangga

Pulau Lombok, Tahun 2010 .………..…… 168

39. Kebutuhan Air Langsung dan Air Maya dan Distribusinya Menurut

SSWS, Tahun 2010 ……..……….…… 169

40. Koefisien Fungsi Biaya Sumur Dangkal dan Sumur Dalam ……… 172

41. Parameter Fungsi Biaya Seluruh Sektor Pengguna Sumberdaya Air di Pulau Lombok ……..………..

173

42. Jumlah Pengguna Sumberdaya Air Menurut Sektor dan SSWS di Pulau Lombok, Tahun 2010 ……….

174

43. Estimasi Koefisien Fungsi Benefit Marginal Untuk Seluruh Pengguna Air

di Pulau Lombok, Tahun 2010 .……….. 176

44. Nilai Estimasi Parameter Fungsi Produksi Padi di Pulau Lombok, Tahun

2010 ..……….………… 178

45. Nilai Estimasi Parameter Fungsi Produksi Palawija di Pulau Lombok, Tahun 2010 ..……….…………

179

46. Hasil Perhitungan Produk Marginal dan Nilai Produk Marginal ..……….. 180

47. Distribusi dan Proporsi Total Konsumsi Air Permukaan Menurut

Kebijakan dan Sektor Pengguna di Pulau Lombok, Tahun 2010-2025 ..….

195

50. Alokasi Air Permukaan (Surface water) untuk sektor Pertanian, Industri,

dan Pariwisata di Pulau lombok, Tahun 2010-2025 ……….. 202

51. Pengaruh Perubahan Discount Rate Terhadap Jumlah Stok Air Tanah di Pulau Lombok, Tahun 2010-2025. (Asumsi: Kebijakan Status Quo,

Pertumbuhan Ekonomi Riil) ……….……..

206

52. Pengaruh Perubahan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Jumlah Stok Air Tanah di Pulau Lombok, Tahun 2010- 2025.

(Asumsi: Kebijakan Status Quo, Discount Rate 10%) ………...

208

53. Nilai Fungsi Tujuan untuk 3 Kategori Model dengan Skenario Discount

Rate dn Pertumbuhan Ekonomi ……….……… 209

54. Pengaruh Perubahan Discount Rate dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap

Halaman No.

1. Konsumsi Optimal dan “Deadweight Loss” Jika Harga Air Lebih Rendah 22

2. Efisiensi Alokasi Antar Pengguna atau Wilayah ……….…… 25

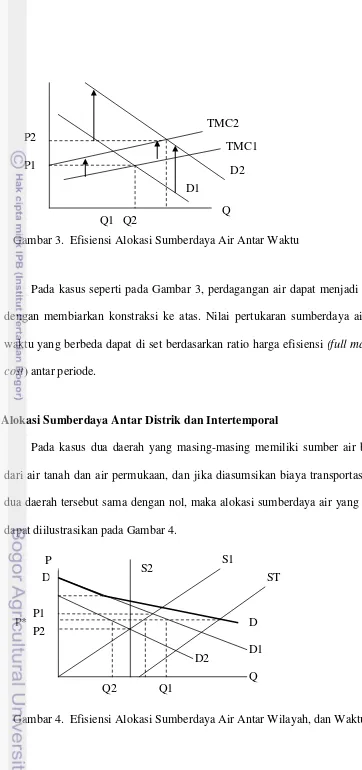

3. Efisiensi Alokasi Sumberdaya Air Antar Waktu ……….………... 28

4. Efisiensi Alokasi Sumberdaya Air Antar Wilayah dan Waktu ……...….... 28

5. Kerangka Konsep Pemanfaatan Sumberdaya Air di Pulau Lombok ….….. 57

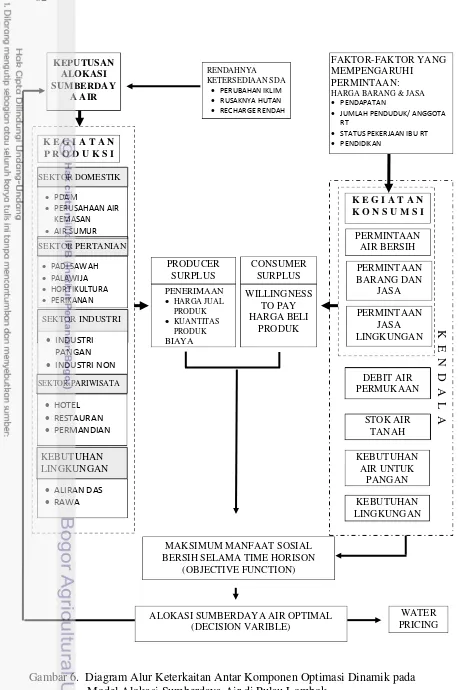

6. Diagram Alur Keterkaitan Antar Komponen Optimasi Dinamik pada Model Alokasi Sumberdaya Air di Pulau Lombok ……… ………. 62

7. Producer dan Consumer Surpluses ……….. 69

8. Tahapan Prosedur Penyelesaian Program Optimasi ………... 186

9. Tingkat Konsumsi Air Permukaan pada Kebijakan Status Quo, Swasembada Pangan, dan Pembatasan Ekstraksi Air Tanah Total

(Asumsi: Discount Rate 6% dan Pertumbuhan Ekonomi Riil) ……… 188

10. Pengaruh Discount Rate Terhadap Konsumsi Air Permukaan.

(Asumsi: Skenario Kebijakan Status Quo, Pertumbuhan Ekonomi Riil) .... 190

11. Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Konsumsi Air

Permukaan (Asumsi: Kebijakan Status Quo, Discount Rate 6%) ... 190

12. Stok Air Tanah pada Kebijakan Status Quo, Swasembada Pangan, dan Pembatasan Ekstraksi Air Tanah Total di Pulau Lombok,

Tahun 2010 – 2025 (Asumsi:Tingkat Discount Rate 6% dan Pertumbuhan Ekonomi Riil) ………..

192

13 Pengaruh Discount Rate Terhadap Konsumsi Air Tanah

(Asumsi : Skenario Kebijakan Status Quo, Pertumbuhan Ekonomi Riil) …. 193

14. Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Konsumsi Air Tanah

(Asumsi: Kebijakan Status Quo, Discount Rate 6%) ... 194

15. Konsumsi Air PDAM pada Level Rumahtangga di 4 Wilayah SSWS Pulau Lombok, Tahun 2010-2025 ………..………

17 Konsumsi Air Minum Kemasan pada Level Rumahtangga di 4 Wilayah SSWS Pulau Lombok, Tahun 2010-2025 ……..………..……

200

18. Kondisi Stok Air Tanah pada Kebijakan Status Quo, Swasembada Pangan, dan Quota Agregate Air Tanah di Pulau Lombok, Tahun 2010-2025

(Asumsi: Tingkat Discount Rate 6% dan Pertumbuhan Ekonomi Riil) …... 205

19. Biaya Marginal Seluruh Sektor Pengguna, Tahun 2010-2025 ...……….. 213

20. Marginal User Cost Sumberdaya Air Tanah, Tahun 2010-2025 .………….. 215

21. Pengaruh Discount Rate Terhadap Marginal User Cost Stok Air Tanah Selama Horison Waktu 2010-2025

(Asumsi: Kebijakan Status Quo, Pertumbuhan Ekonomi Riil) ………. 217

22. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Marginal User Cost Stok Air Tanah Selama Horison Waktu 2010-2025

No. Halaman

1. Peta Sub Satuan Wilayah Sungai di Pulau Lombok ...………... 234

2. Keragaan Sumber Mata Air di Pulau Lombok, Tahun 2009 ………. 235

3. Keragaan DAS dan SSWS pada Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Pulau Lombok ………

236

4. Keragaan Bendungan Pemerintah di Pulau Lombok ……… ……… 243

5. Keragaan Embung Desa/Rakyat di Pulau Lombok ……..………. 244

6. Peta Cekungan Air Tanah Propinsi Nusa Tenggara Barat …….……….. 246

7. Struktur Tarif Perusahaan Daerah Air Minum di Pulau Lombok, Tahun 2009 ……….

247

8. Nilai Benefit Sosial Bersih Riil pada Kebijakan Status Quo, Swasembada

Pangan, dan Pembatasan Ekstraksi Air Tanah Total, Tahun 2010-2025 ... 249

9. Stok Air Tanah pada Skenario Kebijakan Status Quo, Swasembada

Pangan dan Pembatasan Ekstraksi Air Tanah Total, Tahun 2010-2025 … 251

10 Program GAMS Untuk Model Alokasi Sumberdaya Air Optimal Antar Wilayah dan Sektor Pengguna di Pulau Lombok………

1.1 Latar Belakang

Masalah kelangkaan sumberdaya air di Pulau Lombok dewasa ini telah

mendapat perhatian banyak pihak, termasuk pemerintah, LSM, akademisi dan

masyarakat luas. Meningkatnya permintaan sumberdaya air sebagai akibat makin

meningkatnya jumlah penduduk, pembangunan ekonomi, dan konsen terhadap

kebutuhan lingkungan di satu sisi, dan makin berkurangnya ketersediaan

sumberdaya air sebagai akibat dari perubahan iklim, rusaknya hutan sebagai daerah

tangkapan air, rendahnya recharge (tingginya run-off), dan tingginya biaya

infrastruktur di sisi lain, telah menyebabkan tekanan dan kelangkaan sumberdaya air

terus meningkat.

Kebutuhan air Wilayah Nusa Tenggara Barat mengalami peningkatan

signifikan terutama pada periode 1990-2000, dimana kebutuhan air meningkat lebih

dari sepuluh kali lipat, dari 26 mP

3

P per detik menjadi 365 mP

3

P per detik, dan diprediksi

pada tahun 2015 meningkat 45%, dan 12% pada tahun 2020 (ESCAP, 2000).

Penggunaan air masih didominasi untuk kebutuhan irigasi (56%), dan karena NTB

merupakan daerah pemasok beras nasional, jumlah permintaan air terus meningkat

sebesar 8.9% per tahun seiring dengan semakin intensifnya program peningkatan

produksi pangan. Kebutuhan air untuk kepentingan domestik juga mengalami

peningkatan. Jumlah sambungan air minum PDAM meningkat rata-rata sebesar 6%

per tahun, sedang total konsumsi air meningkat dengan rata-rata peningkatan 8% per

tahun (Sa’diyah, 2007). Pesatnya pembangunan sektor pariwisata selama dua

dasawarsa terakhir, dan maraknya pertumbuhan perusahaan air minum kemasan baik

yang merupakan perusahaan lokal maupun delokalisasi perusahaan nasional telah

mencapai 4.16 milyar mP

3

P yang terdiri dari 2.32 milyar mP

3

P untuk sektor pertanian,

832.92 juta mP

3

P untuk sektor industri, 179.95 juta mP

3

Puntuk sektor domestik, dan

832.81 juta mP

3

P untuk kebutuhan lainnya (Dinas Kimpraswil Propinsi NTB, 2004).

Kebutuhan air di Pulau Lombok dipenuhi dari dua sumber, dari aliran air

permukaan berupa aliran sungai, waduk dan embung (dam tradisional berukuran

kecil) dan air tanah. Wilayah perairan dikelompokkan dalam 4 Sub Satuan Wilayah

Sungai (SSWS) yaitu SSWS Dodokan, SSWS Jelateng, SSWS Putih dan SSWS

Mananga. Potensi air permukaan dan air tanah ke empat SSWS tersebut dan

kebutuhan air pada berbagai sektor penggunanya pada tahun 2004 disajikan pada

Tabel 1 dan 2.

Tabel 1. Potensi dan Kebutuhan Air Pulau Lombok Tahun 2004

No. SSWS

Potensi (juta m3/th) Kebutuhan (juta m3/Tahun)

Neraca (juta m3

per th) Air

Permukaan Air

Tanah Jmlh Domestik Pertanian Industri lain jumlah

1. Dodokan 1 167.0 536.0 1 703.0 120.21 1 576.99 643.27 585.12 2 925.59 -1 222.61

2. Jelateng 198.0 113.0 311.0 7.08 55.52 0.00 15.65 78.25 232.75

3. Menanga 532.0 232.4 764.4 34.95 523.59 189.13 186.82 934.58 -170.18

4. Putih 1 015.0 147.6 1162.6 17.71 162.78 0.00 45.12 225.61 936.99

Jumlah 2 912.0 1 029.0 3941 179.95 2 318.87 832.92 832.81 4 164.03 -223.00

Sumber : Dinas Kimpraswil Propinsi NTB, 2004 dan Dinas Pertambangan dan Energi 2004.

Sumber air tanah diperoleh dari Cekungan Air Tanah Mataram-Selong,

Cekungan Air Tanah Tanjung-Sambelia dan Cekungan Air Tanah Sekotong-Awang

dengan total luas cekungan 4084 kmP

2

P dan memiliki potensi air 1029 juta mP

3

P per

tahun. Luas dan potensi setiap cekungan air tanah yang ada di Pulau Lombok,

Tabel 2. Potensi Air Pada Setiap Cekungan Air Tanah Pulau Lombok, Tahun 2004

No.

Cekungan Air Tanah (CAT) Jumlah Air Tanah [juta mP

3

P/tahun] Stok Ait Tanah (juta m3)

Nama Luas [KmP

2

P] Bebas Tertekan

1 Mataram-Selong 2 366 662 8 8 072.289

2 Tanjung –Sambelia 1 124 224 22 2 963.778

3 Sekotong AwangP

*)

596 102 11 1 361.446

Jumlah 4 086 988 41 12 397.513

Sumber: Dinas Pertambangan Propinsi Nusa Tenggara Barat, 2004

Dari kedua sumber air tersebut (air permukaan dan air tanah) dapat terlihat bahwa

jumlah ketersediaan air (3.941 milyar mP

3

P per tahun) masih lebih kecil

dibandingkan kebutuhannya (4.164 milyar mP

3

P per tahun). Neraca Air Pulau

Lombok mengalami defisit sebesar 223.03 juta mP

3

P per tahun, sehingga untuk

memenuhi kebutuhan tersebut dilakukan pengambilan stok air tanah (Balai

Hidrologi Dinas Kimpraswil Propinsi NTB, 2004). Kenyataan ini mengindikasikan

perlunya pengelolaan sumberdaya air secara efisien, baik pengelolaan dari sisi

permintaan maupun dari sisi penyediaan, agar kelestarian sumberdaya air dapat

terjaga.

Tingginya tingkat kelangkaan sumberdaya air di Pulau Lombok telah

menyebabkan kompetisi alokasi penggunaan sumberdaya tersebut semakin

meningkat dan pada tingkat tertentu dapat menimbulkan konflik, baik konflik antar

sektor maupun antar wilayah pengguna. Konflik antar petani dan PDAM Menang

serta perusahaan air minum kemasan pernah terjadi beberapa kali dan di beberapa

lokasi sumber air karena kebutuhan irigasi yang selama ini dipenuhi dari sumber

mata air tertentu menjadi berkurang hingga mengganggu sistem usahatani. Konflik

antar wilayah pengguna juga pernah terjadi karena masyarakat yang berada di

kawasan hutan sebagai daerah resapan air dan dipersalahkan jika terjadi kelangkaan

air akibat rusaknya hutan, kurang mendapat alokasi sumberdaya air yang memadai.

Sedang masyarakat di kawasan hilir yang selama ini banyak menikmati sumberdaya

air, dianggap tidak memberi kontribusi finansial yang cukup berarti bagi upaya

konservasi sumber mata air. Kebijakan otonomi daerah di tingkat kabupaten yang

memberi wewenang setiap kabupaten untuk mengelola sumberdaya alamnya secara

otonom dapat memicu konflik antar wilayah dalam pengelolaan sumberdaya air.

Sifat air yang mengalir tidak terbatas pada ruang, mengharuskan adanya koordinasi

antar wilayah secara baik. Gejala kelangkaan sumberdaya air di Pulau Lombok

haruslah diantisipasi sedini mungkin, mengingat pemenuhan terhadap kebutuhan air

masyarakatnya sangat tergantung pada satu sumber (kawasan Gunung Rinjani),

maka jika kelestariannya tidak dapat dijaga, opportunity cost (misalnya biaya

desalinasi air laut) yang harus ditanggung oleh masyarakat kemungkinan akan lebih

tinggi dibandingkan dengan biaya konservasi sumber air yang ada.

Permasalahan-permasalahan di atas mendasari pentingnya kajian terhadap

upaya pelestarian sumberdaya air dan pengelolaan sumberdaya air secara baik.

Masalah alokasi sumberdaya yang efisien dan adil, baik antar sektor pengguna, antar

spasial, dan antar generasi, sehingga dicapai kegunaan yang maksimal bagi

masyarakat belakang ini menjadi issue yang sedang berkembang dan menarik

perhatian banyak pihak, baik secara lokal, nasional maupun internasional. Demikian

juga diperlukan pegembangan teknik penetapan harga (water pricing) yang tepat

bagi terlaksananya alokasi sumberdaya secara efisien, yang akan merupakan kunci

penting dalam pengelolaan sumberdaya air yang efisien, adil dan berkelanjutan

Pentingnya menjaga kelestarian sumberdaya melalui keseimbangan antara

permintaan dan ketersediaan sumberdaya menjadikan pentingnya pendekatan model

pengelolaan sumberdaya air yang mengintegrasikan unsur kepemilikan sumberdaya

(resource endowment), sektor produksi yang menggunakan air sebagai input dalam

proses produksi, dan rumahtangga sebagai konsumen akhir yang mengkonsumsi air

sebagai kebutuhan langsung, dan air maya (virtual water) yang terkandung di dalam

barang dan jasa yang dikonsumsinya.

Penelitian tentang pengelolaan sumberdaya air telah banyak dilakukan dengan

berbagai topik, pendekatan, tujuan dan model matematik yang digunakan.

Permasalahan efisiensi penggunaan dan optimasi alokasi sumberdaya air menjadi

issue paling dominan (Bielsa and Duarte, 2001; Reca et al., 2001; Salman et al.,

2001; Wardlaw and Bhaktikul, 2001); selain water pricing dan valuasi

sumberdaya air, property right dan kelembagaan. Model pengelolaan yang

dibangun meliputi permasalahan pengelolaan sumberdaya air dengan sumber air

tunggal maupun multi sumber (Syaukat, 2000), sektor pengguna tunggal maupun

multi pengguna, satu wilayah maupun antar wilayah, satu tujuan maupun multi

tujuan (Xevi, 2005), serta model matematika statis maupun dinamik. Tujuan

pengelolaan juga dapat berupa pencapaian manfaat sosial maupun individu yang

maksimal. Namun pendekatan dan model yang dibangun dalam alokasi sumberdaya

air tidak mempertimbangkan kepentingan pemenuhan kebutuhan konsumen akan

barang dan jasa yang dalam proses produksi memerlukan sumberdaya air.

Atas dasar keterbatasan di atas, maka penelitian ini mencoba mengembangkan

model yang dibangun dengan mengintegrasikan kepentingan konsumen dalam

pengambilan keputusan alokasi sumberdaya air. Sama halnya dengan penelitian

optimal antar berbagai sektor pengguna yang berkompetisi, namun berbeda dengan

penelitian terdahulu, penelitian ini akan mengembangkan model alokasi sumberdaya

air dari sisi cara pandang hubungan antara keberadaan sumberdaya, proses produksi

dan rumahtangga. Dalam penelitian terdahulu, hubungan antara sumberdaya dan

seluruh pemakainya didisain secara langsung, sehingga seluruh permakainya

bersifat independent dan saling berkompetisi. Penggunaan sumberdaya air

seluruhnya bersifat langsung. Dalam penelitian ini, pengguna sumberdaya

diklasifikasikan menjadi pengguna antara dan pengguna akhir. Pengguna antara

adalah sektor produksi yang menggunakan sumberdaya air sebagai input dalam

proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Sedang pengguna akhir adalah

rumahtangga yang mengkonsumsi sumberdaya air untuk keperluan minum, mandi,

cuci, dan lainnya (penggunaan langsung) dan penggunaan air maya yaitu air yang

dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa yang dikonsumsinya (kebutuhan air

tak langsung). Model alokasi sumberdaya air yang akan dibangun dalam penelitian

ini menempatkan rumahtangga sebagai pengguna akhir seluruh sumberdaya air.

1.2 Perumusan Masalah

Kebutuhan masyarakat akan air dapat dikategorikan dalam dua jenis

penggunaan, yaitu berupa konsumsi langsung dan konsumsi tak langsung.

Konsumsi langsung berupa penggunaan untuk minum, mandi, cuci, menyiram

tanaman dam lainnya, sedang kebutuhan tak langsung terefleksikan dalam besarnya

kebutuhan akan barang-barang dan jasa dimana untuk memproduksi barang-barang

dan jasa tersebut diperlukan sejumlah sumberdaya air.

Keterbatasan sumberdaya finansial yang dimiliki oleh masyarakat, terutama

pembiayaan kebutuhan rumah tangga yang lebih efisien. Fenomena kenaikan

harga-harga komoditas secara global telah menurunkan tingkat utilitas yang dapat dicapai

oleh masyarakat, sehingga agar tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mengalami

penurunan diperlukan reorientasi terhadap alternatif barang yang dikonsumsi. Secara

rasional masyarakat akan merubah pola konsumsi, meninggalkan barang-barang

yang mengalami kenaikan harga (atau harga lebih mahal) mengganti dengan

barang-barang substitusi yang harganya tidak mengalami kenaikan atau lebih murah.

Dalam memenuhi kebutuhan air minum dan air bersih masyarakat Kota

Mataram dihadapkan pada beberapa alternatif pemenuhan yaitu dengan

menggunakan air sumur, air layanan PDAM Menang, air galon isi ulang, dan air

produksi perusahaan air minum kemasan (Aqua, Neutral, Narmada, Adita dan

lain-lain). Keputusan pilihan sumber pemenuhan air minum dan air bersih tersebut

membawa konsekuensi ekonomi dan kualitas (resiko kesehatan) yang berbeda.

Dengan mengkonsumsi air sumur konsumen harus mengeluarkan biaya investasi

pembuatan sumur, pompa beserta instalasi, biaya eksploitasi dan biaya pengolahan

(merebus), dan untuk mengkonsumsi air PDAM konsumen harus membayar biaya

sambung, biaya abunemen dan biaya pemakaian air, sedang untuk konsumsi air isi

ulang dan air minum kemasan konsumen harus membayar sebesar harga barang

tersebut di pasar. Konsumen beranggapan bahwa kualitas (dilihat dari kontaminan

dan kandungan zat-zat yang tidak diinginkan seperti kapur dan endapan lainnya) air

minum kemasan lebih tinggi dari air lainnya, disusul air galon isi ulang, air PDAM

dan air sumur.

Survey terdahulu menunjukkan bahwa lebih dari 50% masyarakat kota

Mataram menerima layanan PDAM Menang, namun karena kualitas air PDAM

maka 31% diantaranya menggunakan air galon untuk memenuhi kebutuhan air

minumnya, sedang hampir setengah penduduk sisanya tergantung pada air sumur.

Total konsumsi air PDAM mencapai 16.95 juta mP

3

P

per tahun dengan rata-rata

konsumsi air PDAM sebesar 65 mP

3

P per kapita per tahun. Sedang konsumsi air galon

baik yang diproduksi oleh perusahaan air minum kemasan maupun depot isi ulang

sebanyak 1.6175 juta galon (untuk kebutuhan Pulau Lombok) atau 6–10 galon per

rumahtangga per tahun dengan pengeluaran rata-rata Rp 600 000 per rumahtangga

per tahun (Sa’diyah, 2007).

Kebutuhan akan barang dan jasa dipenuhi melalui proses produksi, yaitu

sektor pertanian, industri, dan pariwisata. Selain keterbatasan finansial, keterbatasan

keberadaan sumberdaya juga harus menjadi pertimbangan dalam memproduksi

barang-barang dan jasa tersebut, dimana semakin langka suatu sumberdaya, semakin

mahal harga input yang harus dibayar, semakin kecil keuntungan yang akan didapat.

Oleh karenanya pilihan produksi harus didasarkan pada prinsip menggunakan

sumberdaya yang langka sesedikit mungkin, dan mensubstitusinya dengan

sumberdaya yang berlimpah. Dalam konteks makro, suatu negara dengan

kelangkaan sumberdaya air dapat memproduksi barang dan jasa yang memerlukan

air sedikit dan mengimpor barang dan jasa yang menggunakan air dalam jumlah

besar dalam proses produksinya.

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan air, baik kebutuhan langsung

maupun kebutuhan tak langsung, yang terus meningkat baik yang disebabkan oleh

penambahan jumlah penduduk maupun pertumbuhan ekonomi, sektor-sektor

ekonomi yang berperan dalam memenuhi kebutuhan tersebut juga terus mengalami

telah meningkatkan permintaan akan sumberdaya air secara signifikan sehingga

telah memberi tekanan terhadap ketersediaannya.

Kelangkaan sumberdaya air baik kuantitas maupun kualitas yang mulai

dirasakan dan telah menyebabkan konflik fisik antar wilayah, sektor dan masyarakat

pengguna, membuat pengelola sumberdaya air dihadapkan pada masalah distribusi

atau alokasi sumberdaya air antar produsen yang menggunakan air sebagai salah

satu input dalam proses produksinya. Dari sudut pandang ekonomi, distribusi input

akan mengikuti kaidah dimana sistem produksi yang mampu memberi nilai terhadap

sumberdaya air paling tinggi akan memperoleh alokasi sumberdaya air lebih banyak.

Jika nilai benefit yang dihasilkan dari suatu proses produksi untuk setiap unit

penggunaan air lebih tinggi dibandingkan proses produksi lainnya, maka akan

terjadi water transfer ke arah proses produksi yang memiliki nilai net benefit lebih

tinggi tersebut. Kondisi alokasi sumberdaya air akan optimum jika nilai net benefit

dari penggunaan satu unit air tersebut sama untuk seluruh proses produksi yang ada.

Agar alokasi sumberdaya air dapat berjalan efisien, adil dan berkelanjutan,

maka proses redistribusi sumberdaya yang ditentukan oleh penawaran dan

permintaan, harus berjalan sesuai dengan mekanisme pasar. Meskipun intervensi

pemerintah sering mendistorsi pasar, namun dalam kondisi tertentu seperti ketika

informasi pasar tidak sempurna, eksisnya monopoli, dan terdapatnya biaya

eksternalitas yang besar, diperlukan intervensi pemerintah untuk menciptakan

necessary condition agar mekanisme pasar persaingan sempurna dapat berjalan

dengan baik. Pasar persaingan sempurna (perfect competition market) diyakini akan

menghasilkan distribusi sumberdaya secara efisien.

Fokus perhatian penelitian ini lebih diarahkan pada analisis sistem pemenuhan

proses produksi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat yang secara holistik

efisien, baik dari sisi pasar input maupun pasar barang dan jasa (output) yang

dihasilkan. Dari sisi pasar input, permasalahan yang dihadapi berupa bagaimana

sumberdaya air yang semakin langka harus dialokasikan kepada sektor produksi

agar dapat mendatangkan benefit yang maksimal. Dari sisi pasar barang dan jasa

(output), masalah yang dihadapi adalah bagaimana sektor produksi harus

menghasilkan barang dan jasa sedemikian sehingga distribusi output yang dihasilkan

dapat memenuhi permintaan konsumen dengan tingkat utilitas tertinggi pada

kendala anggaran yang dimiliki . Secara menyeluruh permasalahan dalam penelitian

ini adalah bagaimana air harus dialokasikan kepada seluruh sektor produksi

sedemikian rupa sehingga benefit bersih yang diterima sektor produksi (producer‘s

surplus) dan benefit bersih konsumen (consumer’s surplus) adalah maksimal.

Untuk mempertajam pokok persoalan yang dikemukakan di atas, dan agar

lebih terfokusnya penelitian ini, maka diajukan pertanyaan penelitian yang lebih

mendasar sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan penawaran dan permintaan sumberdaya air pada

berbagai sektor pengguna? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi permintaan

dan penawaran tersebut?

2. Bagaimana sistem pengelolaan sumberdaya air yang diterapkan oleh pemerintah

daerah pada saat ini? Lembaga apa yang diberi wewenang, dan bagaimana

wewenang didistribusikan antar lembaga? Bagaimana keputusan alokasi

sumberdaya antar sektor pengguna dilakukan?

3. Bagaimana alokasi sumberdaya air harus dilakukan agar manfaat sosial yang

4. Kebijakan alternatif apa yang dapat diterapkan dan bagaimana pengaruhnya

terhadap alokasi sumberdaya air yang ada?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan sumberdaya air

yang efisien dan berkeadilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di

Pulau Lombok. Secara spesifik tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengestimasi fungsi penawaran dan permintaan sumberdaya air dari berbagai

pengguna dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Membangun dan menganalisis model alokasi sumberdaya air antar wilayah,

sektor pengguna dan waktu.

3. Melakukan simulasi pengaruh berbagai kebijakan dalam pengelolaan

sumberdaya air terhadap alokasi sumberdaya air, stok air tanah, nilai kini benefit

sosial total dan nilai ekonomi sumberdaya air.

4. Mengestimasi nilai ekonomi air untuk setiap sektor pengguna.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian tentang sumberdaya alam di Pulau Lombok yang telah dilakukan

lebih banyak terfokus pada pengelolaan sumberdaya hutan dan perairan pantai.

Topik penelitian yang berkaitan dengan kehutanan lebih banyak mengkaji

pemanfaatan hutan dari aspek ekonomi, konservasi sumberdaya hutan (termasuk

satwa yang ada di dalamnya), kelembagaan kehutanan, dan pemberdayaan

masyarakat sekitar hutan, kurang memberi perhatian kepada keterkaitan antara

sumberdaya hutan dan sumberdaya air, meskipun antara keduanya mempunyai

akan menjadi kajian pelengkap dalam pengelolaan sumberdaya alam di Pulau

Lombok.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberi masukan bagi Pemerintah

Daerah dalam pengelolaan sumberdaya air yang semakin langka, sehingga

penggunaannya dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, dan

dapat menghindarkan konflik sosial yang sering terjadi akibat ketidak jelasan dalam

pengelolaan sumberdaya air.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

1. Penelitian ini dilakukan di Pulau Lombok Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Sumberdaya air yang dialokasikan kepada sektor produksi dan konsumsi berasal

dari air permukaan pada setiap Sub Satuan Wilayah Sungai (SSWS) dan

recharge serta stok air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT).

2. Air permukaan meliputi air dari mata air, danau, embung (dam tradisional) dan

air permukaan lainnya. Besarnya air permukaan dan air tanah yang dialokasikan

didasarkan pada besarnya sumberdaya air permukaan dan air tanah yang diukur

oleh Badan Hidrologi Dinas Kimpraswil dan Dinas Pertambangan dan Energi

Propinsi Nusa Tenggara Barat.

3. Kebutuhan masyarakat akan air tidak hanya meliputi kebutuhan air langsung

untuk minum, mandi dan cuci, namun juga kebutuhan air tak langsung (air

maya) untuk menghasilkan barang-barang dan jasa yang dikonsumsi

rumahtangga.

4. Kebutuhan air tak langsung yang diperhitungkan dalam penelitian ini hanya

dihasilkan secara domestik di Pulau Lombok. Sedang air tak langsung untuk

komoditas yang dihasilkan dari luar daerah tidak diperhitungkan.

5. Alokasi air untuk kebutuhan lingkungan, dan untuk permandian ditetapkan

berdasarkan persentase tertentu dari stok sumberdaya air yang ada. Besarnya

persentase ditetapkan berdasarkan pengalaman penelitian di tempat lain.

6. Perubahan teknologi, perubahan iklim dan pengaruhnya terhadap ketersediaan

air permukaan dan air tanah dianggap konstan.

7. Karena keterbatasan peneliti, kualitas air permukaan dan air tanah tidak

diperhitungkan dalam model yang disusun.

8. Eksternal cost yang timbul karena ekstraksi air permukaan maupun air tanah

tidak diperhitungkan dalam perhitungan biaya, karena dampak negatif yang

mungkin timbul dari ekstraksi sumberdaya air masih relatif kecil.

9. Model yang dibangun tidak memasukkan nilai investasi dari setiap sektor atau

sub sektor kegiatan ekonomi karena keterbatasan data yang tersedia, dan sulitnya

pengukuran beragam jenis investasi dalam perekonomian. Oleh karenanya

pengembangan sektor ekonomi ke depan mengasumsikan investasi dapat

dilakukan setidaknya mengikuti pertumbuhan investasi yang selama ini terjadi.

1.6 Kebaruan Penelitian

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan model yang digunakan dalam

aspek:

1. Cara pandang terhadap hubungan antara sumberdaya dan pengguna, dimana

penelitian terdahulu memandang hubungan antara sumberdaya dan pengguna

(berbagai sektor ekonomi) bersifat langsung, konstrain yang dibangun hanya

memasukkan kondisi dan kepentingan rumahtangga konsumen dalam model.

Dalam penelitian ini komponen utama model terdiri dari sumberdaya, sektor

ekonomi dan rumahtangga konsumen yang diposisikan sebagai pengguna akhir

dari sumberdaya, sedang sektor ekonomi hanya pemakai antara yang merubah

air sebagai input produksi menjadi output yang dibutuhkan konsumen. Konstrain

yang dibangun tidak hanya kondisi internal sumberdaya dan sektor ekonomi

saja, namun juga kepentingan konsumen, berupa kebutuhan barang dan jasa

yang harus dipenuhi.

2. Penelitian model alokasi sumberdaya air yang pernah dilakukan hanya berkaitan

dengan air langsung, sedang dalam penelitian ini mencoba memasukkan

kebutuhan non air seperti kebutuhan pangan pangan berupa beras, palawija dan

kebutuhan protein hewani, kebutuhan non pangan berupa sandang dan papan,

dan kebutuhan rekreasi. Seluruh kebutuhan non air tersebut dikonversikan

sebagai kebutuhan air dengan bantuan konsep virtual water, yaitu jumlah air

yang diperlukan dalam proses produksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Air Sebagai Barang Ekonomi

Air sebagai komoditas ekonomi pertama kali dideklarasikan pada International

Conference on Water and Environment di Dublin pada tahun 1992, meskipun

perdebatan antara air sebagai barang privat murni (purely private goods) atau barang

publik (public goods) belum mencapai kata sepakat. Menurut Perry et al. (1997), air

dikategorikan sebagai barang ekonomi karena air memenuhi kriteria sebagaimana

definisi ilmu ekonomi, yaitu ilmu yang mempelajari prilaku manusia dalam

hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan dan sumberdaya langka yang

mempunyai berbagai alternatif kegunaan. Air memenuhi kebutuhan manusia dari

untuk minum, mandi dan cuci hingga untuk irigasi, rekreasi, kebutuhan lingkungan,

dan pembuangan limbah. Dalam banyak kasus, sumberdaya air bersifat langka

dalam arti air tidak dapat sepenuhnya memenuhi seluruh alternatif penggunaannya

secara simultan.

Briscoe (1996) mendefinisikan air sebagai barang ekonomi dalam arti “private

goods” dimana air diperlakukan sama seperti barang lainnya, mekanisme

distrbusi/alokasi diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar (competitive

market). Perry et al. (1997) berpendapat bahwa air sekaligus sebagai barang publik

dan barang ekonomi. Meskipun dalam banyak kasus air dapat diperlakukan sebagai

barang ekonomi murni, namun peran air sebagai kebutuhan dasar, barang yang

sangat bernilai, dan sebagai sumberdaya sosial, ekonomi, finansial dan lingkungan,

menyebabkan sumberdaya ini lebih sebagai barang publik (public goods) dimana

sumberdaya ini memerlukan pengelolaan pasar secara ekstra (extra-market

Mekanisme distribusi/alokasi sumberdaya dan penetapan harga menjadi lebih

komplek. Beberapa alasan mengapa air dapat digolongkan sebagai barang publik

adalah:

1. Air bersih adalah kebutuhan dasar yang harus tersedia dalam jumlah cukup bagi

setiap orang.

2. Air yang digunakan sebagai irigasi dapat dikatakan sebagai upaya untuk

menurunkan biaya pangan bagi orang miskin, dan pada kondisi tertentu, harus

disubsidi.

3. Air memenuhi kebutuhan ekologi, lingkungan,dan kebutuhan estetika, sehingga

tidak seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan lain hanya karena didasarkan

atas kemauan membayar (willingness to pay).

Dalam terminologi ekonomi, dipercaya bahwa pada tingkat ketersediaan minimal

tertentu, air adalah barang publik atau barang sosial, dimana ketersediannya bagi

kelompok masyarakat tertentu, atau untuk tujuan tertentu, pada tingkat harga di

bawah harga pasar akan memberikan benefit/manfaat lebih besar bagi seluruh

masyarakat. Setelah tingkat ketersediaan minimal tersebut terpenuhi, maka

selebihnya air dapat didistribusikan dan dialokasikan melalui mekanisme pasar.

Alokasi sumberdaya air didasarkan pada nilai dari “consumer’s sovereignty”,

seperti berapa besarnya harga konsumen siap, mau, dan mampu membayarnya.

Kriteria “consumer’s sovereignty” sepenuhnya mengabaikan distribusi pendapatan

masyarakat. Jika masyarakat miskin tidak mampu membayar satu unit air dengan

harga yang dibayarkan masyarakat kaya, maka masyarakat miskin akan menerima

alokasi air lebih sedikit, meskipun tambahan alokasi tersebut memiliki marginal

2.1.1 Nilai Sumberdaya air

Tiga faktor penting berkaitan dengan sumberdaya air yaitu nilai (the value of

water), biaya (the use cost of water) dan biaya opportunitas sumberdaya air (the

opportunity cost of water). Sebagai barang ekonomi air memiliki nilai bagi

pengguna yang mau membayar. Nilai air (water value) bagi penggunanya adalah

jumlah maksimum konsumen mau membayar (willingness to pay) penggunaan

sumberdaya air. Untuk barang ekonomi normal (normal economic goods) yang

diperdagangkan pada pasar bersaing sempurna (perfect competition market), nilai

tersebut dapat diukur dengan mengestimasi luas area di bawah kurva permintaan.

Namun karena pasar untuk air terkadang tidak eksis atau sangat tidak sempurna

(imperfect market), maka tidaklah mudah untuk menentukan nilai air bagi pengguna

yang berbeda. Gibbons (1986) membangun metode hodgepodge digunakan untuk

mengestimasi nilai sumberdaya air bagi pengguna akhir yang berbeda. Metode ini

meliputi: (1) mengestimasi kurva permintaan dan mengintegralkan area dibawahnya

dan mengevaluasi transaksi pasar, (2) mengestimasi fungsi produksi, dan

mensimulasikan kehilangan output yang diakibatkan pengurangan penggunaan satu

unit sumberdaya air, (3) mengestimasi biaya pengadaan air jika sumberdaya air yang

ada sekarang tidak lagi tersedia (opportunity cost), and (4) menanyakan (dengan

metode “contigent valuation”) berapa pengguna memberi nilai terhadap sumberdaya

air tersebut. Estimasi tersebut di atas dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jenis

penggunaannya, pendapatan dan karakteristik pengguna lainnya, lokasi ketersediaan

sumberdaya, musim dan waktu, kualitas dan ketergantungannya terhadap supply.

Studi empiris juga telah dilakukan oleh Gibbons (1986), Moore and Willey

(1991), dan Shah (1993), menunjukkan bahwa nilai air di sektor pertanian dan

tangga perkotaan (municipal). Sedang penggunaan untuk tujuan lingkungan seperti

untuk menjaga daerah rawa, kelestarian flora dan fauna, dan untuk menjaga aliran

sungai, mempunyai nilai diantara penggunaan untuk pertanian dan rumahtangga

perkotaan. Pada sektor pertanian, penggunaan untuk komoditas yang memiliki nilai

tinggi, memberikan nilai lebih tinggi kepada sumberdaya air.

2.1.2 Biaya Penyediaan Air

Biaya penyediaan air dapat dibedakan menjadi dua kelompok, pertama adalah

biaya pembangunan infrastruktur dan biaya operasional yang diperlukan untuk

menyimpan, mengolah dan mendistribusikan air. Menurut Briscore (1996)

kelompok biaya ini disebut sebagai Use cost. Kedua, adalah biaya kesempatan

(opportunity cost) yang terjadi ketika satu pengguna mengunakan air, dan oleh karenanya mempengaruhi penggunaan sumberdaya oleh pengguna lainnya.

Contohnya, penggunaan air lebih banyak untuk kebutuhan rumahtangga perkotaan,

akan mempengaruhi kuantitas dan kualitas air yang tersedia bagi irigasi pertanian di

daerah hilir sehingga menimbulkan biaya bagi penggunanya (petani). Secara teknis

opportunity cost dapat didefinisikan sebagai nilai air dari alternative penggunaan

terbaik atau dengan nilai tertinggi.

1. Use Cost

Terdapat tiga konsep dalam mendefinisikan use cost. Pertama adalah

konsep “historical cost” dimana pengguna dikenakan biaya penggunaan air

sebesar biaya yang diperlukan untuk membangun konstruksi reservoir (dam) dari

mana pengguna memperoleh distribusi air. Konsep kedua adalah “replacement

pemenuhan kebutuhan air bagi pengguna. Beberapa ahli berpendapat bahwa nilai

aset, dalam hal ini dam, kurang tepat diukur dengan nilai historisnya karena

sering kali nilai ini terdistorsi dengan adanya intervensi pemerintah, sehingga

konsep replacing cost pricing lebih tepat untuk diterapkan. Konsep ketiga adalah

biaya marginal(marginal cost) dimana tarif terhadap air tidak didasarkan atas

biaya yang diperlukan untuk memproduksi air (average cost), namun atas dasar

biaya yang diperlukan jika kapasitas produksi yang ada harus diperbesar untuk

menghasilkan tambahan satu unit (meter kubik) tambahan produksi air. Ketika

kurva biaya relatif datar, maka perbedaan antara average cost dan marginal cost

adalah tidak penting. Ketika kurva biaya turun (terjadi ketika terdapat economies

of scale), marginal cost lebih rendah dari average cost. Akan tetapi untuk air

mentah (raw water) keadaannya adalah sebaliknya, karena sumberdaya air

terdekat dan termurahlah yang akan digunakan terlebih dahulu, oleh karenanya

kurva biaya selalu meningkat, dan marginal cost lebih tinggi dari average cost.

2. Biaya Kesempatan (Opportunity Cost)

Mengukur biaya opportunitas air relatif sulit, hal ini memerlukan

pendekatan sistem dan asumsi-asumsi yang cukup berani tentang dampak riil dan

respon dari penggunaan air ini. Sebagai contoh, pengukuran opportunity cost

yang dilakukan oleh Gibbons (1986) pada Colombia River Basin di Barat Laut

Amerika, dimana biaya opportunitas air yang digunakan untuk irigasi diestimasi

dengan mengukur kehilangan pendapatan dari penurunan produksi pembangkit

listrik tenaga air karena alokasi air lebih banyak diperuntukkan bagi kepentingan

irigasi. Biaya opportunitas memiliki karakteristik: (1) berhubungan dengan nilai

penggunaan, (3) eksistensi dan dikenakannya biaya opportunitas dapat

menimbulkan konflik antar pengguna, kecuali terdapat mekanisme kelembagaan

yang mengakui/menyepakati adanya biaya ini, dan mekanisme kelembagaan

tersebut dapat memastikan bahwa biaya ini diperhitungkan oleh pengguna.

2.1.3 Pengaruh waktu Terhadap Manfaat dan Biaya

Manfaat dan biaya yang timbul karena pemanfaatan sumberdaya dapat terjadi

pada periode waktu yang berbeda, oleh karenanya waktu memiliki peran penting

dalam perhitungan keduanya. Pendekatan terhadap masalah ini adalah dengan

menghitung nilai sekarang (present value) dari manfaat dan biaya penggunaan air.

Alokasi sumberdaya air selama periode waktu tertentu adalah efisien jika alokasi

tersebut memaksimumkan nilai kini dari benefit bersih yang diterima dari berbagai

kemungkinan alokasi selama periode waktu tersebut. Secara matematik dapat

diperoleh dengan mengevaluasi diskonto penjumlahan dari seluruh benefit dikurangi

biaya selama umur proyek atau periode analisis, dapat dirumuskan:

dimana BRtRadalah benefit, dan CRtR adalah biaya pada t periode, T menunjukkan total

waktu (misal dalam tahun) dalam suatu peiode analisis, dan r adalah discount rate.

Pilihan terhadap discount rate tergantung pada opportunity cost dari kapital dan

dapat memperhitungkan unsur resiko didalamnya.

2.2 Alokasi Optimal Sumberdaya Air

Alokasi sumberdaya air merupakan bagian terpenting dalam pengelolaan

yang dibangun oleh masyarakat dengan jalan memastikan bahwa air harus tersedia

bagi kebutuhan pokok manusia, untuk sanitasi dan produksi makanan. Masyarakat

menginvestasikan kapitalnya untuk membangun infrastruktur bagi alokasi

sumberdaya air untuk keperluan tersebut. Pemerintah telah berperan secara

substansial dalam alokasi sumberdaya air, dimana alokasi yang dilakukan

pemerintah merupakan alokasi publik, tidak mempertimbangkan efisiensi ekonomi.

Kemudian, perubahan pada masyarakat, termasuk perubahan dan berkembangnya

pemahaman terhadap air sebagai barang ekonomi dan bagaimana barang tersebut

harus didistribusikan, menyebabkan munculnya pandangan baru tentang air dan

bagaimana air dialokasikan.

Sumberdaya air yang terdiri dari sumberdaya air permukaan (sungai, danau,

reservoir), air tanah, dan potensi air laut yang didesalinasi (dengan adanya

teknologi) adalah input penting dari kegiatan berbagai sektor ekonomi, seperti sektor

domestik, pertanian, industri, pembangkit listrik tenaga air (hydropower), rekreasi

dan lingkungan di berbagai lokasi (hulu dan hilir). Pesatnya pertumbuhan jumlah

penduduk, meningkatnya standar hidup, dan menurunnya ketersediaan sumberdaya

air (baik dalam kuantitas maupun kualitas) menyebabkan kompetisi dan tekanan

penggunaan sumberdaya air makin meningkat, berakibat pada meningkatnya

kepentingan untuk mengalokasikan sumberdaya air secara lebih efisien. Oleh

karena itu penting untuk membangun kriteria efisiensi ekonomi yang dapat

mengakomodir kepentingan semua pihak.

2.2.1 Kriteria Efisiensi Alokasi Sumberdaya Air

Meningkatnya kelangkaan, kompetisi dan konflik antar pengguna sumberdaya

terhadap peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya air

memerlukan perhatian lebih besar terhadap issue-isue seperti property right (hak

milik), hak lingkungan, dan dasar sosial ekonomi yang menjadi fondasi dalam

alokasi sumberdaya air.

Alokasi sumberdaya air antar sektor dapat dipandang dari sudut pandang

ekonomi seperti sebagai portofolio sebuah proyek investasi. Air merupakan

sumberdaya (kapital) yang terbatas, sektor ekonomi menggunakan sumberdaya

tersebut untuk menghasilkan pendapatan (return).

Efisiensi ekonomi alokasi sumberdaya air berkaitan dengan besarnya tingkat

kesejahteraan yang dapat dihasilkan bagi seluruh pengguna. Pengguna akan

mengkonsumsi air sepanjang benefit atau manfaat yang diperoleh dari tambahan 1

unit penggunaannya lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Konsumsi akan

mencapai kondisi optimal pada saat marginal benefit sama dengan marginal cost.

Gambar 1. Konsumsi Optimal dan “Deadweight Loss Jika Harga Air Lebih Rendah di Harga Keseimbangan.

Gambar 1(a) menunjukkan bahwa konsumsi optimal adalah sbesar S*, tingkat

konsumsi dimana marginal benefit sama dengan marginal cost. Jika harga air

ditetapkan lebih rendah (Gambar 1b), misalnya pada P1, maka konsumsi akan Rp/m3

P1

S* M3

/tahun S* S

1

A (a)

P*

(b)

DEMAND Marginal Benefit SUPPLY Marginal Cost

B

meningkat menjadi sebesar S1, dimana pada tingkat konsumsi ini peningkatan biaya

(ditunjukkan oleh area S*ABS1) melebihi peningkatan benefit (ditunjukkan oleh

area S*ACS1) sehingga terjadi kehilangan net benefit (disebut sebagai deadweight

loss) sebesar ABC (daerah yang diarsir). Pada kondisi dimana air dihargai sama

dengan marginal costnya, dan air digunakan pada tingkat dimana marginal cost

sama dengan marginal benefit, maka masyarakat secara keseluruhan akan mencapai

tingkat kesejahteraan yang maksimal.

Pada konteks multi pengguna, alokasi sumberdaya secara ekonomi adalah

efisien jika manfaat marginal (marginal benefit) dari penggunaan sumberdaya

tersebut sama untuk semua sektor, pada kondisi ini kesejahteraan masyarakat

maksimum. Dengan kata lain, benefit dari tambahan penggunaan satu unit

sumberdaya adalah sama antar sektor. Jika tidak, maka masyarakat akan menjadi

lebih sejahtera jika mengalokasikan lebih banyak sumberdaya ke sektor yang

memiliki benefit atau return tertinggi. Pada kasus antar pengguna, wilayah dan

waktu, alokasi sumberdaya secara optimal dapat diterangkan sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip alokasi antar pengguna dan wilayah: Kasus surface water

Ketika terdapat satu sumber air dan beberapa pemakai pada lokasi yang

berbeda, maka biaya marginal dari air di daerah sumber (hulu) hanyalah sebesar

biaya operasional peralatan untuk mengalirkan tambahan air 1 unit satuan

(mungkin sangat kecil) ditambah user cost (rent + besar bunga + penyusutan)

penambahan 1 unit kapasitas sumber air (Chakravorty and Raumasset, 1991).

Alokasi sumberdaya air yang efisien bagi pemakai yang dekat dengan sumber air

memerlukan syarat bahwa biaya marginal dari penggunaan sumberdaya air

pemakainya adalah petani, misalnya, manfaat marginal adalah sama dengan nilai

tambahan produk yang dihasilkan dari tambahan satu unit penggunaan air.

Biaya marginal penggunaan air pada lokasi yang jauh adalah biaya

marginal untuk memproduksi air, besarnya sama dengan biaya marginal di atas,

ditambah dengan biaya marginal transportasi untuk mengangkut air dari sumber

kepada pengguna. Biaya marginal transportasi merupakan biaya guna (user cost)

dari setiap tambahan kapasitas angkut yang dipe