9 , 3 2 2

IRWANSETIAWAN.

StudiPrakondisi Mekanisme Pembangunan Bersih

' Q s s.+. .+. 3 I

AforestasiReforestasi

dal

Kaitannya

dengan

Rencana

Tata RuangWilayah di

$ = = f D ,2

2 2

Provinsi Bengkulu. dibimb ng o l d

:B M A

B a U S ,M A . RAIMADOYA

clanM.

ARDIANSYA~.

T

kegiatan d o m i

aupun

Indonesia mempunyai potensi

rnitigasi

Gas

Rumah h

a

(GRK)

sektor

yang

besar. Analisis SIG dengan pmimbangan fisii wilayah

dan

lahan dapat dijsdiksn alat

untuk

rnenu&kkzm

areal

yang p e t l ~

memenuhi persymtan

untuk

dijsdikan

areal

pmyek

c ~ M

Selanjutnya persqsi

p

pengambil k e b i j a b di

dsrsll

erlu

digali

untuk mengetahui

aspirasi

dan

pemahaman

para pihak

terhadap

Enerapan

proyek

CDM aforestasi/reforestasi

dengan menggunakan

model

AHP.

f

"ZX

g 3

Hasil

penelitian menunjukan potensi

areal proyek

CDM

reforestasi

di

k

9

5

9 s30vinsi

Bcngkda berdasarkan

j m i stutupan

l a b

yang

di-

rnernpunyai

n

5:

@idyang

sesuai

dengan

prrsyaratan

proyek

CDM

reforestmi

adalah 156 031 ha3

9 %

qdapat di areal

bukan

kawasan hutan dan

18364 ha

di kawasan

hutan.Karena

*Z !

44

yangpaling iuas

berada

di luar

kawasan

hutan, maka

adakernungkinan

areal

5

t s e b u t juga eligleuntuk

proyek

CDM

aforestasi, tetapi

untuk

itu

masih

perlu

z:

z

2

Q$ 2

abuktikan

dengm

penelitian

lebih lanjut.

8

.=

3$

Penmdaatan

ruang

dalam

Rencana

Tata Ruang

Wiayah PmvhAi

8

k n g k d uQpat

mengarahkan jenisproyek

CDM

afombsi/reforestasi

di

Provhi

P

3 5$

E y

gengkulu,

karena berdasarkan

rencana

tatanrang

wilayah tersebut,

areal

yank

n

E

potensid

nntukpmyek

CDM

berada

di l w

lcawasan

hutan,

Maka salah

sattr

8

s e

pilihan jenis proyek

CDM

aforestasi/reforestasi yang dapat

ditaapkan di Provinsi

2

4 s

Bengkulu

&ah

huian ralcyat dengan

jenis

proyek

small sale reforestation

g

.g

project.Sejalan

denganhasil analisis metode

AHP

terhadq

parap W

dI

!

.

4

Provinsi Bengkufu, yang menunjukan kecenderungan pilihan

para

partisipan4

L9'

memilih

hutan rakyatsebagai

bentuk

proyek

CDM

aforestadreforestasi. Analisis

B

"

gSIG berdasarkan

Kepres

32/1990membagi

arealproyek

CDM

menjadi

3 prioritas,

en yaitu prioritas pertama areal

dengan kondisi

fisik berat, prioritas kedua areal3

a n g a n kondisi fisik

sedangdan

prioritas ketigaareal dengan kondisi

fisik ringan.s

g

Berdasarkan potensi dan pilihan para pengambil kebijakan dapat

-.

Q

s

terapkan proyek CDM

reforestasidengan

bentuk

hutanrakyat.

Arealyang

9

pilih sebaiknya diarahkan pada lokasi masyarakat

yang sudah

melakukan

E Nmbangunan hutan

rakyat

secara swadaya dansudah

rnampumembentuk

3

Qganisasi

misalnya kelompok tani.

3 9

E

?-

Lta

-

lcunci

:CDM,

SIC,

AHP,

Tata -g,

Bengkdu

DIPROVINSIBENGKULU

IRWAN SETIAWAN

SEKOLAHPASCASARJANA

INSTITUT PERT ANIAN BOGOR

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Studi Prakondisi Mekanisme Pembangunan Bersih Aforestasilreforestasi dalam Kaitannya dengan Rencana Tata Ruang WiJayah di Provinsi Bengkulu adalah karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Desember 2006

IRWAN SETIA WAN

AforestasiIReforestasi セ@ Kaitannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Provinsi Bengkulu. Oiblmblng oleli : BABA BAlms, M.A. RAIMADOYA dan

M.ARDIANSYAH. ,

Salah satu jenis proyek yang mungkirt dljatankan dalam proyek CDM adaIah

proyek penyerapan karbon (sink), walau

ierbatas

hanya pada kegiatan aforestasidan reforestasi. Hingga sruit ini belum

ada

proyekcjjM

aforestasilreforestasidari Indonesia yang sudah terdaftar di CDM-Executive Board (CDM-EB),

waIaupun Indonesia mempunyai potensi mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor kehutanan yarig besar. Analisis SIG dengan pertimbangan fisik wilayah dan kOhrusi penutupan lahan dapat dijadikan alat untuk menunjuioom areal yang petlu

direhabilltasi dan memenuhi persyaratan untuk dijadikan areal proyek

coM

aforestasilreforestasi. Selanjutnya persepsi

para

pengambil kebijakan didaerali

perlu digali untuk mengetabui aspirasi dan pemahaman

para

pihak terhadappenerapan proyek CDM aforestasilreforestasi dengan rnenggunakan model AHP.

Hasil penelitian menunjukan potensi areal proyek CDM reforestasi di

Provinsi Bengkuh1 berdasarkan jenis tutupan lahan yang diperkirakan mempunyai

areal yang sesuai dengan persyaratan proyek CDM reforestasi adalah 156031 ha

terdapat di areal bukan kawasan hutan dan 18 364 ha di kawasan hutan. Karena

areal yang paling

luas

berada di luar kawasan hutan, rnaka ada kemungkinan arealtersebut juga eligle untuk proyek CDM aforestasi, tetapi untuk itu masih perlu

dibuktikan dengan penelitian lebih lanjut.

Pernanfaatan ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu dapat rnengarahkan jenis proyek CDM aforestasilreforestasi di Provinsi Bengkulu, karena berdasarkan rencana tata ruang wilayah tersebut, areal yang

potensial untuk proyek CDM berada di luar kawasan hutan. Maka salah satli

pilihan jenis proyek CDM aforestasilreforestasi yang dapat diterapkan di Provinsi

Bengkulu adaIah hutan rakyat dengan jenis proyek small scale reforestation

project. Sejalan dengan hasil anaIisis rnetode AHP terhadap para pihak

dl

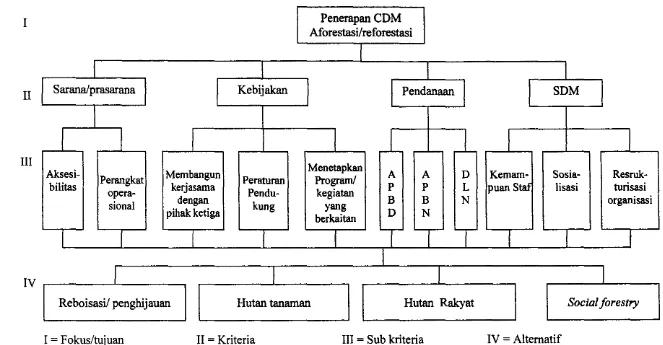

Provinsi Bengkulu, yang rnenunjukan kecenderungan pilihan para partisipan rnernilih hutan rakyat sebagai bentuk proyek CDM aforestasilreforestasi. Analisis SIG berdasarkan Kepres 3211990 membagi areal proyek CDM rnenjadi 3 prioritas, yaitu prioritas pertarna areal dengan kondisi fisik berat, prioritas kedua areal dengan kondisi fisik sedang dan prioritas ketiga areal dengan kondisi fisik ringan.Berdasarkan potensi dan pilihan para pengambil kebijakan dapat diterapkan proyek CDM reforestasi dengan bentuk hutan rakyat. Areal yang dipilih sebaiknya diarahkan pada lokasi masyarakat yang sudah melakukan pembangunan hutan rakyat secara swadaya dan sudah mampu membentuk organisasi misalnya kelompok tani.

AforestationlReforestation in Relation to Spatial Regional Planning in Bengkulu Province. Supervised by : BABA BARUS, M.A. RAIMADOYA and M. ARDIANSYAH

Carbon sequestration (sink) is one oftbe CDM project, although its confme to aforestation and reforestation activities only. Up today, there is no reforestation CbM project from Indonesia registered in COM-Executive Board (CDM-EB), illthough Indonesia has large potency in gteenhouse gas mitigation tlirouih forestry sector. GIS analysis regarding with the consideration of regional physical

arid

land cover condition, can beused

as tools to show up land that need tobe

rehabilitated and to fill a requirement for a aforestationlreforestation CDM project Furthermore, it is impOrtant to discover the perception of policy maker in local area in order to find dllt their aspiration aild comprehension to the assem£ing of reforestation COM Ptoject using

AHP

model... e tesuits of the

イ・ウセィ@

indicate that based on land coverdahi;

approx. teiy there were somt: potential land for the reforestation CDM projeCt whlch are

located

but

sii1,e government forest (156 031 I4ectare) and Inァゥャセ・イャQエエゥ・ョエ@ forest (18 364

Hedare).

Due to the largest potentials area is out sideァセカ・イョヲョ・ゥゥエ@

forest, there is additional possibility of the area also eligible to theafurestation CDM project, but it requires fuhhet research.

i . . The type of aforestationlreforestation CDM project that possible applied iii

tJengkulu Province has to be guided by the provincial spatial regional planning, \"hich is located in outside government forest. An alternative of CDM project is u/tected to community forest in small scale aforestationlreforestation project as an I!xample. The result of the AHP analysis proved that the community forest is

/ijain

priority for project type of aforestationlreforestation CDM project. GIS Ilhaiysis also used the President Decree Number 32/1990, and exhibited the land(jf

CDM project can be partitioned into three priorities. First priority is high Potentially degraded area, second priority is medium potentially degraded area and third priority is less potentially degraded area.Based on potency and policy maker choices the reforestation CDM project with community forest type can be applied. The selected land should be prioritized to community that have been conducting community self-supporting forest and have established the own organization as farming group.

DI PROVINSI BENGKULU

IRW AN SETIAWAN

Tesis

Sebagai salah satu syarat rnernperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Ilrnu Perencanaan Wilayah

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Nama

NRP

Program Studi

Irwan Setiawan

A 253050084

I1mu Perencanaan Wilayah

DjsetujJJi Kbttlisl i"leti1bimbing

nt.

Ir. Baba Baros, M.Sc.Ketua

Ir. Mahmud A. Raimadoya. M.Sc.

Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi

Ilmu Peren .

Dr. Ir. - r - - - ; r - . Notodiputro, M.S.

Ayahanda Mamat Ruhimat dan Ibunda Kiki Rukiyah Bapak Drs. Wawan Gunawan dan Ibu EaJuariah, s.Pd.

Yang Tercinta: Istriku Yanti Yuniawati,S.Hut.

Yang Tersayang:

Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT alas segala karunia-Nya, sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Juni 2006 adalah pendekatan dalam prakondisi penerapan mekanisme pembangunan bersih aforeslasiJreforeslasi dalam kaitannya dengan rencana tata ruang wilayah di Provinsi Bengkulu.

Sebagai salah seorang staf di Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu, penulis merasa bertanggungjawab untuk memberikan sumbangan pemikiran yang konstruktif bagi kemajuan daerah khususnya berkaitan dengan masalah

pembangunan kehutanan dan pengembangan wilayah. Berbekal pendidikan yang

penulis peroleh, semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi para perumus kebijakan pembangunan di Provinsi Bengkulu dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Dr. Ir. Baba Barus, M.Sc., Ir. Mahrnud A. Raimadoya, M.Sc. dan Dr. Ir. M.

Ardiansyah seIaku komisi pembimbing yang teIah memberikan arahan dan

petunjuk dalam penyusunan tesis ini serta kepada Dr. Ir. Dwi Putro T. Baskoro, M.Sc. alas masukannya sebagai dosen penguji luar komisi.

2. Pusbindiklatren BAPPENAS yang teIah memberikan bea siswa kepada

penulis.

3. Bapak Ir. Syahrial Anuar, MM, Tasori, SE, Edison Simanjuntak besera staf

Balai Inventarisasi dan Perpetaan Bengkulu alas dukungan moril maupun

materil seIama penulis menempuh pendidikan dan kepada Bapak Denis

Iskandar alas bantuan data selama penulis menyusun tesis.

4. Ayahanda Jamsir (alm) dan Ibunda Jasem alas semua kasih sayang tanpa

balas, Bapak Drs. Wawan Gunawan beserta keluarga serta Ayahanda Mamat Ruhimat dan Ibunda Kiki Rukiyah alas do'a dan dukungannya.

5. Anak-anakku tercinta Mafaza Tsaqila, Nafa' Yanfaunnasa dan istriku tercinta Yanti Yuniawati alas semua cinta dan dukungannya.

6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu, Kepala BAPPEDA Provinsi Bengkulu, Kepala BPDAS Ketahun Bengkulu, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepahyang, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rejang Lebong, Kepala BAPPEDA Kabupaten Kepahyang, Kepala BAPPEDA Kabupaten Rejang Lebong, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara, Kabid Pengusahaan dan Rehabililasi Hutan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara alas bantuan selama penulis melakukan penelitian.

Tak ada gading yang tak retak, mohon maaf apabila terdapat kekhilafan dalam karya ilmiah ini dan semoga bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wh.

Bogor, Desember 2006

Penulis dilabirkan di Fajar Bulan, Lampung pada tanggal 9 Pebruari 1975 dari seorang Ayab yang bemama Jamsir (Alrn.) dan Ibu yang bemama Jasem. Penulis merupakan anak kelima dari lima bersaudara

Tabun 1993 penulis lulus dari SMA Negeri Jonggol Kabupaten Bogor dan

pada tabun yang sarna diterima di Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur USMI. Di IPS penulis mengambil Fakultas Kehutanan, Jurusan Manajemen Hutan dan Iulus pada tabun 1999. Tabun 2005 penulis diterima di Program Studi I1mu Perencanaan Wilayab pada Sekolab Pascasrujana IPB. Beasiswa pendidikan pascasrujana diperoleh dari Pusbindiklatren Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Selesai S-1 penulis menjadi PNS di Sub BlPHUT Bengkulu yang merupakan UPT Departemen Kehutanan sampai tabun 2002. Dengan bergulimya otonomi daerah instansi tempat penulis bekeJja di serahkan ke Pemerintab Daerab

Provinsi Bengkulu, sehingga penulis beralih menjadi

star

di Balai InventatisasiDAFTAR TABEL ... vii

DAFtAA

GAMBAR ...

IXDAFTAA tAMPIRAN ...

XI DAFt AR ISTILAH ... ... xiii.

PENDAHULUAN A. Latar Belakang ... I B. Perurnusan Masalah ... 3C. Tujuan Penelitian ... 4

II. TINJAUAN PUSTAKA A. Protokol Kyoto... ... ... .... ... ... 5

B. Prinsip Dasar CDM ... ... ... .... .... 6

I. Kelaikan (Eligibility) ... ... ... 6

2. Nilai Tambah (Addilionality) ... ... ... ... 7

3. Baseline. . . . ... . . ... . . . .. . . ... . .. 8

4. Kebocoran (Leakage) ... II C. Perhitungan Emisi ... 12

D. Sektor-sektor yang dapat berpartisipasi dalam CDM ... 13

E.

Perkembangan Proyek CDM AforestasilReforestasi ... 15F.

Potensi CDM AforestasiIReforestasi ... 16G. Biaya Penyerapan Karbon dan Nilai Ekonomi ... 19

H. Peraturan Perundang-undangan ... 22

I. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah ... 24

J. Proses Hirarki Analitik (AHP) ... 29

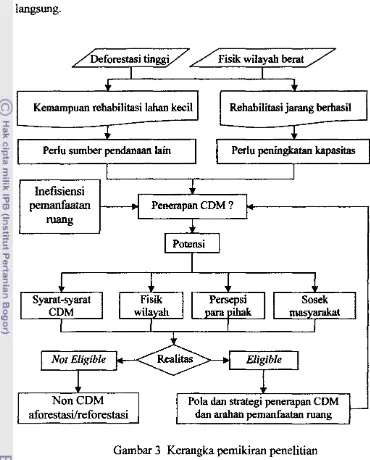

III. METODE PENELITIAN ... . A. Kerangka Pemikiran ... ... 31

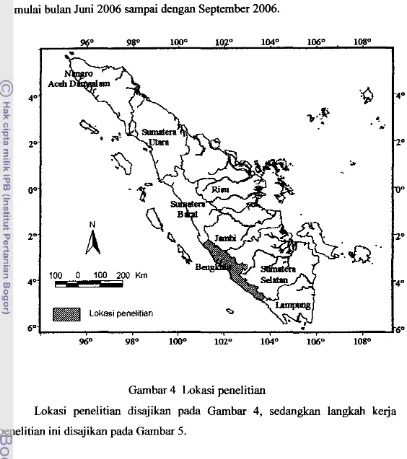

B. Lokasi dan Waktu Penelitian ... 33

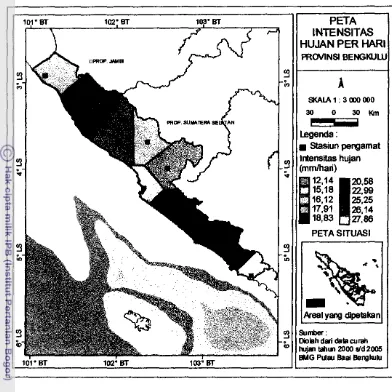

C. Pengumpulan dan Analisis Data ... 34

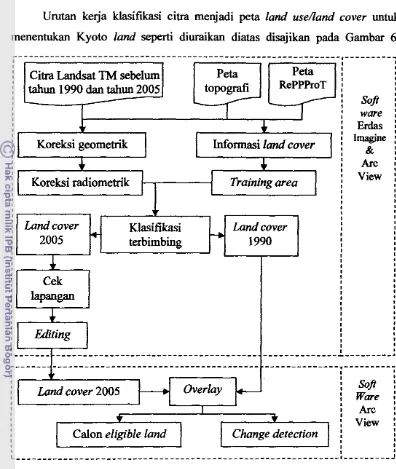

D. Inventarisasi Areal Proyek CDM AforestasilReforestasi ... 36

G. Analisis SIG ... 45

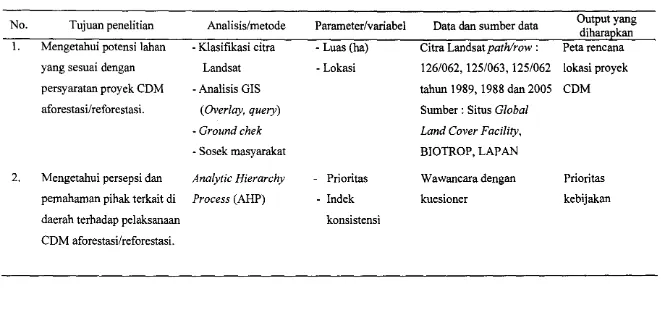

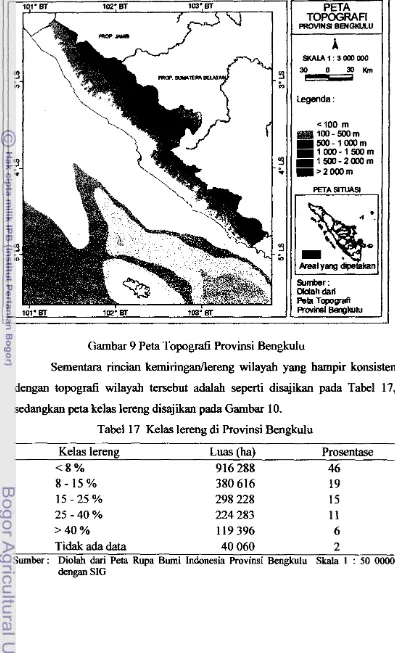

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN A. Topografi dan Morfologi Wilayah ... 51

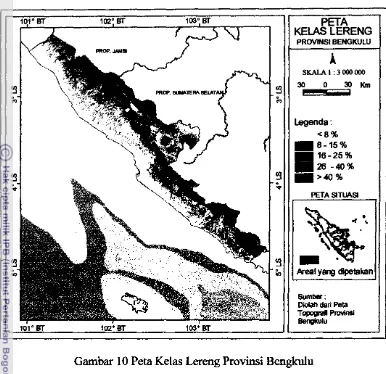

B. Iklim ... 54

C. Daerah Aliran Sungai ... ... 56

D. Jenis Tanah ... ... .... ... 58

E. Pemerintahan... ... 59

F. Kependudukan ... 59

G. KetenagakeIjaan... ... 60

H. Keuangan Daerah ... ... 61

I. Struktur Perekonomian Provinsi Bengkulu ... 62

V. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Analisis Kondisi Fisik Provinsi Bengkulu ... .... 64

B. Perkembangan Penataan Ruang dan Kawasan Hutan ... ... 67

C. Penutupan Lahan Provinsi Bengkulu ... .... 69

D. Perubahan Penutupan Laban dan RTRWP ... ... ... ... 74

E. Potensi Proyek CDM Berdasarkan Penutupan Laban dan Kondisi Fisik ... 78

F. Tinjauan Aspek Additionality ... ... 86

G. Aspek Kebijakan Penerapan CDM AforestasiIReforestasi ... 91

H. Potensi Ekonomi ... ... 98

I. PoIa Penerapan CDM AforestasiIReforestasi ... 100

VI. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ... .... 102

B. Saran ... 104

DAFTARPUSTAKA ... 106

LAMPlRAN ... 110

I. Jenis gas rurnah kaca (GRK.) dan GWP-nya ... 13

2. Ketersediaan lahan untuk proyek-proyek karbon hutan di provinsi-provinsi yang terpilih di Indonesia, berdasarkan data yang dirangkurn dari tahun 1990 (dalam ribuan hektar) ... ... .... ... ... 18

3. Land usel/and cover di Provinsi Bengkulu tahun 1990 berdasarkan citra Landsat dari Goo-Cover ... . . . ... ... ... 18

4. Biaya transaksi proyek CDM ... ... .... ... ... ... ... 21

5. Kemampuan pohon dalam menyerap CO2 ••••••.••.••.•.••.••.••.••.••.•••.••••.••.• 21 6. PenyerJpan karbon per tahun menurut kUalitas lahan dan intensitas pengolahan ... ... 22

7. Dampak

dan

proyek CDM terhadap tiegara tuan rurnah tempat berlangsurtgnya kegiatan CD M .. ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 258. Path/row, tahun akusisi dan surnber citta Landsat yang digunakan dalam jJehelitian ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 35

9. Jenis peta, skala dan surnber peta digital yang digunakan dalam penelitiah ... 35

10. Matriks pel'bandingan berpasangan ... 40

II. Skala dasat perbandingan pada AHP ... 41

12. Klasifikasi lereng dan scoring ... 46

13. Klasifikasijenis tanah dan scoring ... 47

14. Klasifikasi intensitas curah hujan dan scoring ... 47

15. Matrik tujuan peneiitian, anaiisis, parameter, data dan surnber data serta output yang diharapkan ... 49

16. Topografi Provinsi Bengkulu ... 52

17. Kelas lereng di Provinsi Bengkulu ... ... ... ... .... 53

18. Rata- rata curah hujan/tahun dan hari hujan/tahun di Provinsi Bengkulu seiama 6 tahun (2000 - 2005) ... ... 55

19. Intensitas curah hujan per hari di Provinsi Bengkulu ... ... ... 55

22. Hasil scoring kondisi fisik Provinsi Bengkulu berdasarkan Kepres

No. 32 tabun 1990 dan SK Menteri Pertanian No.

837IKptafUml11/1980 ... 64

23. Perkembangan luas kawasan hutan Provinsi Bengkulu dari tabun 1985 sampai dengan tabun 2005 berdasarkan SK penunjukkan ... ... 67

24. Penutupan lahan menurut peta RePPProT tabun 1988 ... ... ... ... 71

25. Penutupan lahan menurut peta penutupan lahan tabun 2005 ... .... 72

26. Pengelompokan penutupan lahan menjadi penutupan lahan hutan dan non hutan ... ... 75

27. Perubahan penutupan lahan menurut arahan pemanfaatan ruang dalam RTRWP ... ... ... ... .... ... ... 78

28. Tutupan lahan yang dimasukan dalam analisis untuk mencari prioritas lokasi Proyek CDM ... .... 79

29. Luasan potensi proyek CDM berdasarkan jenis tutupan lahan dan arahan pemanfaatan ruang .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 81

30. Hasil identifikasi potensi hutan rakyat di beberapa kabupaten di Provinsi Bengkulu ... .... 85

31. Realisasi pembuatan tanaman reboisasi di Provinsi Bengkulu ... ... 86

32. Realisasi pembuatan hutan rakyat/kebun rakyat di Provinsi Bengkulu 87 33. Perkiraan laju deforestasi di Indonesia ... ... .... ... ... 90

34. Penyebaran hutan rakyat di beberapa kabupaten di Provinsi Bengkulu ... 96

35. Perbandingan PDRB antar provinsi ... 97

36. lumlah penduduk dan prosentase penduduk miskin per provinsi .. ... 98

37. Perkiraan potensi ekonomi proyek CDM aforestasilreforestasi ... 99

I.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Konsep additionality pada proyek COM ... .

E .. rnisl b ase me t· dan ernl proye ·Sl· ksl· ... .

Kerangka pernikiran penelitian ... .

Lokasi penelitian ... .

Langkah kelja penelitian ... .

Proses pengolahan citra untuk rnenentukan areal hutan dan non hutan

Sruktur hirarki untuk penerapan COM aforestasilreforestasi ... .

Langkah kelja analisis SrG ... .

Peta topografi Provinsi BengkuIu ... . 8

12

32

33

34

38

44

48

53

10. Peta kelas lereng Provinsi Bengkulu ... ... 54

II. Peta intensitas hujan per hari Provinsi BengkuIu ... ... 56

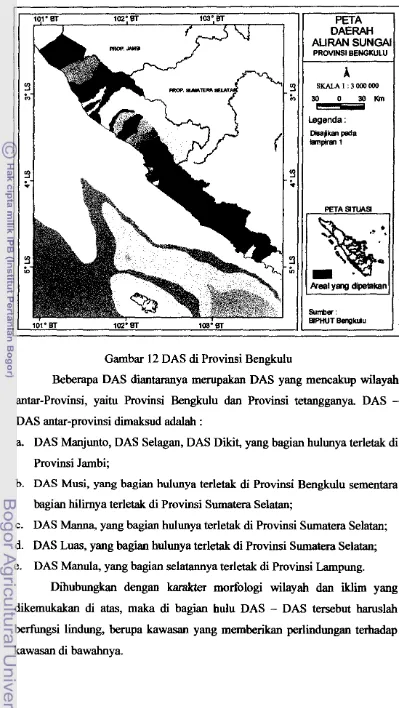

12. OAS di Provinsi Bengkulu ... ... ... ... .... ... ... ... 57

13. Petajenis tanah Provinsi BengkuIu ... 58

14. Perkernbanganjurnlah penduduk Provinsi Bengkulu 1930-2004 (Jiwa) 60 15. Perbandingan hasil scoring dengan luasan dalarn araban pernanfaatan ruang dalarn RTRWP ... ... .... ... ... ... ... .... ... ... .... ... ... 65

16. Peta hasil scoring berdasarkan Kepres 32 tahun 1990 ... .... 66

17. Peta kawasan hutan Provinsi Bengkulu berdasarkan Perda No.5 tahun 2005 ... 68

18. Peta penutupan lahan RePPPro T tahun 1988 ... 70

19. Penutupan lahan Provinsi Bengkulu Tahun 2005 dan RTRWP .. ... ... 73

20. Perbandingan luas hutan dan non hutan antara penutupan hutan exsisting dengan SK penunjukkan formal ... 74

21. Oeteksi perubahan lahan dari tahun 1988 dan 2005... 76

22. Perubahan penutupan lahan dari hutan rnenjadi non hutan berdasarkan araban pemanfaatan ruang ... 77

25. Luas tiap jenis penutupan laban tabun 2005 dan kriteria kesesuaian

dengan proyek COM aforestasilreforestasi ... ... 83

26 Hasil analisis AHP altematif terhadap tujuan penerapan COM

reforestasi di Provinsi Bengkulu ... 92

27. Hasil analisis AHP, prioritas sub kriteria yang berpengarub terhadap

kriteria dan tujuan penerapan COM aforestasilreforestasi di Provinsi

Bengkulu ... 94

28. HasH analisis AHP, prioritas kriteria yang berpengarub terhadap

tujuan penerapan COM aforestasilreforestasi di Provinsi Berigkhlu ... 95

I.

2.

3.

4.

Halaman

Legenda Peta DAS Provinsi Bengkulu ... .

Legenda Peta RePPProT Provinsi Bengkuiu ... .

BoOOt prioritas hasil pengolahan data dengan expert choice 2000 .... .

Anal· . ISIS dy namzc s . ens·tz·vz·ty z ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

111

111

112

112

5. Penutupan lahan menurut peta RePPProT tahun 1988 (sebelum

generalisasi) ... 113

6. Penutupan lahan menurut peta penutupan lahan tahun 2005 (sebelum

generalisasi) ... 114

7. Data hujan dan hari hujan di Provinsi Bengkuiu ... 115

8. Data hasil wawancara dengan responden terpilih menggunakan

model AHP ... 119

Additionality : Nilai tambah yang bisa diperoleh dari berlangsungnya proyek

Aforestasi

AIJ

Annex I

APL

Baseline

COM, yang merupakan tambahan dari keadaan rutin (bisnis as

usual), terutama yang diharapkan adaiah teJjadinya pembatalan

emisi atau penyerapan konsentrasi GRK di atmosfer karena

adanya proyek

: Aforestasi dalarn kerangka mekanisme pembangunan bersih

adaIah penghutanan pada laban yang selarna 50 tahun atau

lebih bukan merupakan hutafl

: Activities Implemented Joinly

Proyek pilot penurunan emisi yang diamanatkan oleh COPI

sebagai upaya pembelajaran menyelenggarakan proyek JI

: Istilah yang digunakan untuk menyebut negara maju dalarn

konvensi perubahan iklim yang mempunyai kewajiban untuk

menurunkan emisi Gas Rumah Kaca.

: Areal Peruntukan Lain

Istilah yang digunakan dalam TGHK untuk menunjuk areal

selain kawasan hutan

: Baseline dalam kerangka MPB adalah kondisi yang

menyatakan kelidaan ketika tidak: ada proyek MPB

COM : Clean Development Mechanism

COM-EB

CER

Mekanisme penurunan emisi GRK yang dapat dilakukan antara

negara maju dan negara berkembang untuk menghasilkan CER

: COM-Executive Board

Badan Pelaksana MPB adalah lembaga dibawah Konferensi

Para Pihak (Conference of Parties/COP)lPertemuan Para Pihak

(the Meeting of Parties/MOP) yang bertugas mengendalikan

pelaksanaan proyek-proyek MPB

: Certified Emission Reduction

COP

DNA

ERU

GRK

Hutan

IPCC

11

Protokol Kyoto. Merupakan GRK utama yang dijadikan

sebagai referensi GRK yang lain sehingga GWP-nya diberi

nilai I. GRK ini banyak dihasilkan oleh pembakaran bahan

bakar fosil, biomassa dan alih guna lahan

: Conference

Of

PartiesKonferensi Para Pihak penandatangan Konvensi PBB termasuk

Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC)

: Designated National Authority

Lembaga nasional yang ditunjuk pemerintah negara

berkembang untuk menangani COM

: Emision Reduction Unit

Unit penurunan emisi GRK yang dilakukan melalui proyek

11

: Gas Rumah Kaca

Gas-gas di atmosfer yang memiliki kemampuan menyerap

radiasi gelombang panjang yang dipantulkan bumi sehingga

menimbulkan pemanasan atau peningkatan suhu bumi

: Hutan dalam kerangka Mekanisme Pembangunan Bersih

(MPB) ialah lahan yang luasnya minimal 0,25 ha dan

ditumbuhi oleh pohon dengan persentasi penutupan tajuk

minimal 30% yang pada akhir pertumbuhan mencapai

ketinggian minimal 5 meter

: Intergovernmental Panel on Climate Change

Suatu panel ilmiah yang ditunjuk oleh pemerintah anggota

Konvensi Perubahan Iklim untuk melakukan pengkajian

(assessment) terhadap perubahan iklim

: Joint Implementation

Mekanisme penurunan emisi GRK yang dapat dilakukan antar

negara maju untuk menghasilkan ERU

ODA

PDD

PIN

lahan serta kehutanan yang berpengaruh langsung terhadap

emisi GRK karena pelepasan dan penyerapan karbon dalam

bentuk dekomposisi dan pembentukan biomassa

Official Development Assistance

Bentuk bantuan bilateral yang diberikan oleh negara industri

kepada negara berkembang sebagai bentuk komitmen

tercapainya tuJuan-tujuan berkelanjutan. Komitmen yang

disampaikan dalatn pertemuan puncak bumi (Earth summit) di

Rio de Janeiro tahun 1992, yaitu sebesar 0,7 persen dari GNP

negaramaJu

: Project Design Document

Dokumen rancangan proyek CDM yang diperlukan dalam

proses pengesahan oleh otoritas nasional

: Project Information Note

Catatan ide proyek CDM yang diperlukan dalam proses

pengesahan oleh otoritas nasional.

Protokol Kyoto : Sebuah instrumen hukum (legal instrument) untuk mengatut

Reforestasi

TGHK

target kuantitatif penurunan emisi dan target waktu penurunan

emisi bagi negara maju

: Reforestasi dalam kerangka mekanisme pembangunan bersih

adalah penghutanan pada lahan yang sejak tanggal 31

Desember 1989 bukan merupakan hutan

: Tata Guna Hutan Kesepakatan

Penunjukkan kawasan hutan yang dilakukan oleh pemerintah

yang menyatakan luas dan lokasi ditiap-tiap provinsi

A. Latar 8elakang

Mekanisme Pembangunan Bersih atau Clean Development Mechanism,

yang lebih dikenal dengan COM, adalah salah satu mekanisme pada Protokol

Kyoto yang mengatur negara maju (biasa disebut Annex I) dalam upayanya

menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Tujuan utamanya adalah untuk

menstabilkan GRK di atmosfir pada tingkat tertentu sehingga tidak

membahayakan sistem iklim bumi. Mekanisme ini merupakan satu-satunya

mekanisme yang terdapat pada Protokol Kyoto yang mengikutsertakan negara

berkembang. Melalui mekanisme COM ini, diharapkan

akan

memungkinkanadanya transfer teknologi dari negara maju ke negara berkembang.

Peraturan dasar mengenai pelaksanaan COM yang disepakati pada COP

7 di Marakesh, Maroko pada tabun 2001, memungkinkan adanya proyek

penyerapan karbon (sink) untuk proyek COM, waJau terbatas hanya pada

kegiatan aforestasi dan reforestasi. Dengan telah berlakunya secara resmi

Protokol Kyoto sejak tanggal 16 Februari 2005 dan Indonesia telah meratifikasi

Protokol Kyoto melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 pada tanggal

28 Juli 2004, maka kesempatan Indonesia untuk berpartisipasi dan menjadi

tempat dilaksanakannya proyek COM semakin terbuka lebar. Pada tabun 2005

Indonesia juga telah membentuk otoritas nasional (Designated National

Authority), yaitu Komisi Nasional Mekanisme Pembangunan Bersih (Komnas

MPB) sebagai syarat utama kesiapan Indonesia dalam menyikapi perdagangan

karbon.

Kesempatan untuk berpartisipasi dalam proyek COM ini harus segera

ditangkap dengan program dan kebijakan yang mendukung percepatan proses

adaptasi terhadap ketentuan-ketentuan dalam Protokol Kyoto. Berdasarkan

basil National Strategy Study (MoE 2003), Indonesia mempunyai potensi yang

cukup besar dari sektor kehutanan dalam proyek COM. Oiperkirakan dari

pangsa pasar karbon Indonesia sebesar 36 juta tC02,

akan

didominasi olehA. Protokol Kyoto

Sebuah konferensi yang ditujukan untuk mendapatkan kesepakatan

bersama mengenai langkah-langkah yang akan diambil sehubungan dengan

masalah perubahan iklim serta untuk mengadopsi sebuah protokol yang dapat

memperkuat komitmen negara-negara maju (disebut sebagai Annex I) untuk

pertama kalinya diadakan, pada tanggal 28 Maret - 7 April tabun 1995 di

Berlin, Jerman. Konferensi ini dikenal dengan Conference of the Parties, biasa

disebut COP 1. Pada Desember 1997 diselenggarakan COP 3, yang

menghasilkan sebuah protokol yang kemudian dikenal dengan Protokol Kyoto.

Melalui protokol ini, negara maju atau negara Annex I diwajibkan secara

hukum untuk mengurangi emisi (Gas Rumah Kaca) GRK-nya rata-rata sebesar

5,2% dari level emisi tabun 1990 pada periode tabun 2008-2012. Protokol ini

akan berkekuatan hukum 90 hari setelah diratifIkasi paling tidak oleh 55 negara

dan harus mewakili 55% total ernisi negara-negara Annex I (Pelangi 2005a).

Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka KeIja Perserikatan Bangsa-Bangsa ini

resmi berlaku pada 16 Februari 2005, atau 90 hari setelah Rusia meratifikasi

peIjanjian internasional tersebut. Indonesia sendiri telah meratifikasi Protokol

kyoto meJalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 pada tanggal 28 Juli

2004.

Di dalam Protokol Kyoto ini juga diatur sebuah mekanisme yang disebut

flexible mechanism yang terdiri dari:

I. Joint Implementation (JI), keIjasama antara sesama negara Annex I (negara

rnaju) dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca.

2. Clean Development Mechanism (CDM), bentuk partisipasi negara

berkembang dalam membantu negara rnaju menurunkan emisi gas rumah

kaca, serta untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di negara

berkembang.

3. Emission Trading, bentuk tukar menukar kredit emisi antara negara Annex I

Peraturan dasar mengenai pelaksanaan COM disepakati pada COP 7 di

Marakesh, Maroko, tabun 2001. Pada konferensi ini disepakati bahwa

dimungkinkan adanya proyek sink (penyerapan karbon) untuk proyek COM di

sektor kehutanan, namun terbatas hanya pada kegiatan aforestasi dan

reforestasi. Selain itu, ditentukan juga kategori proyek yang termasuk

dalam

tipe proyek dengan prosedur cepat, yaitu:

1. Proyek energi terbarukan dengan kapasitas maksimal15 MW.

2. Proyek efisiensi energi yang dapat mengurangi konsurnsi energi pada sisi

permintaan hingga 15 Gwh per tabun.

3. Proyek lainnya yang dapat mengurangi emisi langsung dari surnbemya, dan

secara langsung mengemisikan kurang dari 15 kilo ton CO2 per tabun.

B. Prinsip Dasar CDM

COM adalah instrurnen intemasional yang terdiri dari dua komponen.

komponen pertama yaitu memberikan biaya yang efektif untuk mitigasi

perubahan iklim, dan yang kedua adalah mendukung pembangunan yang

berkelanjutan di negara berkembang yang tidak termasuk negara annex I (biasa

disebut non annex I) (Pelzer 2004).

Ada bebetapa prinsip dasar COM yang harus dipenuhi oleh sebuah

proyek COM menurut Pelangi (2005b), antara lain eligibility dan additionality.

1. Kelaikan (Eligibility)

Prinsip ini merupakan kunci untuk menghindari teIjadinya investasi

pada jenis proyek yang ternyata tidak mendukung pembangunan

berkelanjutan. Misalnya seperti pemanfaatan tenaga nuklir walaupun dapat

mengurangi emisi GRK tetapi dilarang

dalam

COM. Proyek energi sifatnyasensitif, seperti teknologi batubara bersih (clean coal technology),

pembangkit listrik tenaga air skala makro (large hydro) juga termasuk jenis

proyek yang dapat menurunkan emisi tetapi banyak pihak masih belurn

menyetujui jika jenis·jenis kegiatan tersebut masuk dalam COM. Kegiatan

tata guna lahan, perubahan tata guna lahan dan kehutanan (Land-use, land·

use change andforestryILULUCF), berdasarkan kesepakatan di Marrakesh,

sisi lain, proyek energi terbarukan skala kecil serta proyek efisiensi energi

merupakan proyek yang sangat banyak mendapatkan dukllllgan sebagai

COM.

2. Nilai Tambah (Additionality)

Prinsip ini bertujuan lllltuk memastikan bahwa tanpa adanya proyek

COM maka pengurangan emisi GRK tidak dapat dicapai.

Ada empat jenis additionality, yaitu:

a. Environmental additionality

Merupakan nilai tambah terhadap lingkllllgan, yaitu adanya pengurangan

emisi yang nyata, terukur dan berjangka panjang.

b. Financial additionality

Yaitu nilai tambah secara fmansial, yang berarti pendanaan proyek CDM

hams merupakan tambahan dan berada di luar dana OOA (Official

Development Assistance), termasuk kontribusi dari GEF (Global

Environmental Facility). Berdasarkan defmisi ini berarti aktivitas proyek

tidak akan berjalan tanpa duklHlgan dari COM karena tidak menarik

secara ekonomi (Pelzer 2004).

c. Investment additionality

Menurut (pelzer 2004) berdasarkan konsep investment additionality,

aktivitas proyek yang memenuhi syarat additionality CDM dapat

dikelompokkan berdasarkan ana1isis finansial NPV dan IRR. Net

Present Value (NPV) menghitung nilai sekarang dan aliran kas, yaitu

merupakan selisih antara Present Value (PV) manfaat dan Present Value

(PV) biaya, sedangkan IRR adalab nilai diskonto yang membuat NPV

dari suatu kegiatan usaha sarna dengan nol. Dengan demikian IRR

adalah tingkat suku bllllga maksimum yang bisa dibayar oleh suatu

kegiatan usaba. Berdasarkan konsep investment additionality, aktivitas

proyek yang memenuhi syarat additionality COM dapat dikelompokkan

menjadi tiga kategori sebagai berikut :

I) Aktivitas proyek mempllllyai NPV negatif tanpa adanya dukllllgan

2) Aktivitas proyek mempunyai NPV positif tanpa dukungan COM

tetapi IRR tersebut masih kaIah bersaing dibanding kegiatan lain di

pasar.

3) Aktivitas proyek mempunyai NPV positiftanpa dukungan COM, IRR

juga mampu bersaing di pasar, tetapi kegiatan tersebut mempunyai

resiko pasar yang tinggi terjadi kegagalan.

Penilaian kriteria additionaiity dapat diperoleh dengan

parameter-parameter seperti IRR, NPV dan payback period. Konsep additionality

membandingkan dua alternatif konsep yang mungkin terjadi pada masa

yang akan datang seperti terlihat pada Gambar I.

Emisi C02

}

p・ョセァ。ョ@

emlsl

L-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ + Tahun

Gambar 1 Konsep additionality pada proyek COM (Pelangi 2005b)

d. Teknologi additionality

Teknologi additionality berarti bahwa teknologi yang lebih efisien dan

lebih modem hanya bisa diberikan dengan adanya COM. Hal ni

mungkin teIjadi akibat dari kegagalan pasar yang tidak dapat merangsang

tumbuhnya teknologi yang efisien.

3. Baseline

Untuk menjamin adanya pengurangan emisi yang terjadi yang

dihasilkan dari proyek COM, maka baseline hamslah:

a. Kredibel bagi lingkungan, dalam artian hams mampu memberikan

keuntungan jangka panjang dengan pengurangan emisi jangka panjang

b. Dapat diverifikasi oleh pihak ketiga yang independen.

c. Tidak membutuhkan biaya yang tinggi untuk mengbitungnya.

d. Memberikan kepastian yang cukup akan kredit emisi bagi investor.

Baseline (yaitu kondisi jika tidak ada proyek) dari suatu proyek

bukanlab hal yang mudab untuk ditentukan dan dibuktikan karena sifatnya

yang tidak pasti. Oleh karena itu mungkin saja terjadi babwa pada tabap

verifikasi di kemudian hari, diketabui babwa kondisi baseline faktual

ternyata berbeda dengan estimasi kondisi baseline sebelumnya.

Jenis - jenis baseline menurut, Pelangi (2005b) sebagai berikut :

a. Baseline spesifIk proyek

Baseline yang spesifik proyek mengevaluasi reduksi emisi dengan

menggunakan asumsi, ukuran-ukuran, dan simulasi yang sifatnya

spesifik terhadap proyek. Pada sektor energi, parameter kunci dari

baseline dapat berupa perubaban jenis baban bakar atau teknologi

sepanjang umur proyek. Sementara untuk proyek kehutanan, parameter

baseline dapat berupa akumulasi karbon per hektar per tahun di dalam

tanab, tumbuhan dan produksinya, tingkat degradasi biomassa, serta

emisi dari aktivitas komplementer atau yang digantikan (termasuk

leakage atau kebocoran). Data-data yang digunakan sangat bervariasi

tergantung pada jenis proyek.

b. Baseline multi proyek

Baseline yang sifatnya multi proyek merupakan agregasi baseline

yang sering dikaitkan dengan kegiatan pada tingkat sektoral atau

sub-sektoral. Baseline ini sering juga dikatakan sebagai benchmark,

indikator kegiatan atau standar intensitas. Pada sektor energi atau

industri, baseline dapat dihitung berdasarkan intensitas karbon per unit

(misal ton karbon per gigawatt jam). Pada sektor kehutanan, perhitungan

dilakukan berdasarkanjumlab karbon yang tersimpan per unit area (misal

ton karbon per hektar) tergantung dari jenis ekosistemnya.

c. Baseline hibrid

Dengan menstandarkan nilai dari salab satu komponen baseline, atau

perbandingan antara baseline beberapa proyek dapat dilakukan sehingga

dapat mengurangi biaya dan waktu. Baseline yang dihasilkan dari

beberapa parameter yang sudah distandarkan disebut dengan baseline

hibrid.

Baseline hibrid dapat mengurangi deviasi dari beberapa proyek

dengan kategori sarna. Baseline hibrid lebih rendah tingkat agregasi dan

standarnya dibandingkan dengan baseline multi proyek yang didesain

untuk subsektor tertentu. Contohnya, pada proyek kehutanan, akumulasi

dari karbon di dalam tanah dapat diasumsikan sarna (per ton karbon per

hektar per tabun) untuk proyek yang berbeda dengan ekosistem yang

sarna, namun akumulasi karbon pada tanaman akan diestimasikan dengan

baseline spesifik proyek.

Variasi pada tingkat lokal dan regional dari komponen baseline yang

berlainan menentukan sarnpai mana standarisasi dimungkinkall.

Beberapa komponen mungkin mudah distandarkan, beberapa tidak.

Contohnya, faktor emisi bahan bakar sangat berpotensi untuk

distandarkan. Pengembangan standarisasi komponen baseline hibrid atau

multi proyek biasanya dilakukan oleh para pakar yang memang bekerja

pada bidang baseline (Pelangi 2005b).

d. Baseline statis dan dinamis

Baseline jenis ini dapat ditentukan secara tetap sepanjang umur

proyek ataU dengan adanya revisi selama operasi proyek. Baseline

statis - yang ditentukan secara tetap sepanjang umur proyek - mempunyai

keuntungan karena dapat diprediksikan sehingga mengurangl

ketidakpastian penghitungan Certificate of Emission Reduction (CER).

Baseline statis juga memiliki beban yang lebih rendah dalam hal

administratif, pengawasan dan laporan, dibandingkan dengan baseline

dinamis. Biaya yang dikeluarkan juga lebih rendah karena diperlukan

hanya sekali penghitungan baseline. Kelemahannya adalah

kemungkinan tidak akurat karena sistem berubah setiap waktu.

Baseline dinamis memerlukan estimasi ulang pada jangka waktu

dihitung berdasarkan baseline yang bam. Hal ini memungkinkan

baseline yang mencerminkan keadaan yang lebih akurat karena

merupakan estimasi yang terbaik. F aktor kebijakan pemerintah juga

mendorong diperlukannya perubahan perhitungan baseline.

4. Kebocoran (Leakage)

Kebocoran ialah terjadinya peningkatan emisi, bukannya penurunan

ernisi, akibat adanya proyek COM, yang terjadi di luar batas atau kerangka

waktu

proyek. Kebocoran ini barns diperhitungkan daIam penentuan CER.Sumber kebocoran sangat tergantung dari jenis proyek dan juga metode

penghitungan emisi proyek dan baseline. Contoh utnum misalnya proyek

COM yang besar rnarnpu menurunkan harga suatu produk dan kemudian

terjadi peningkatan permintaan. Seperti halnya proyek efisiensi energi yang

berakibat pada turunnya harga listrik dan kemudian terjadi peningkatan

permintaan listrik. Akibatnya, bukannya pengurangan emisi yang terjadi

karena pengurangan bahan bakar, tapi justru terjadinya peningkatan emisi

akibat meningkatnya permintaan listrik.

Oalam beberapa kasus, ada kemungkinan kebocoran positif jika

proyek CDM menyebabkan terjadinya pengurangan emisi di tempat lain

atau setelah proyek berakhir. Kebocoran yang positif mungkin terjadi jika

teknologi proyek COM mudah diterapkan di tempat lain. Oisarankan bagi

pengembang atau pemilik proyek yang menerapkan teknologi yang inovatif

untuk mematenkan teknologinya dan memasarkannya. Contoh lain dari

kebocoran yang positif, yaitu jika produk dari pengelolaan hutan yang

berkelanjutan menggantikan produk dari pengelolaan hutan yang tidak. baik,

sehingga pengurangan emisi kemudian juga terjadi pada tempat selain

proyek COM. Untuk mengukur dampak dari emisi, sangat penting untuk

melakukan monitoring perubahan emisi yang teIjadi di luar batas proyek

(Pelangi 2005b).

Oleh karena itu untuk mengatasi masalah kebocoran ini, maka dalam

pelaksanaan proyek COM ini barns terlebih dahulu menentukan batas

waktu (Boer dan Masripatin 2000). Upaya dalarn penentuan batas proyek

diperlukan juga untuk mempelajari hubungan antara proyek dengan

pembangunan di sekitar areal proyek dengan mempertimbangkan kompetisi

penggunaan lainnya. Apabila kompetisi penggunaan lahan di kawasan

proyek tersebut rendah maka kebocoran yang mungkin teIjadi akan keci!.

Analisis manajemen diperlukan agar proyek CDM dapat mengembangkan

teknologi yang dapat meningkatkan produktifitas yang berimplikasi

terhadap peningkatan penyerapan karbonnya, atau kegiatan penanarnan

seperti agroforestry dan hutan kemasyarakatan.

C. Perhitungan Emisi

Pelangi (2005b) menerangkan syarat utama sebuah proyek CDM adalah

bahwa proyek tersebut berhasil melakukan pengurangan emisi Gas Rumah

Kaca (GRK) dibandingkan dengan kondisi jika tidak ada proyek CDM

tersebut, yang biasa disebut dengan kondisi baseline. Oleh karena itu

penghitungan pengurangan emisi GRK merupakan selisih dari emisi yang

dihasilkan pada kondisi baseline dengan emisi yang dihasilkan oleh proyek.

Penghitungan Pengurangan Emisi GRK seperti terlihat pada Garnbar 2.

OB OP OB-OP OB' OP' OB'-OP'

B' (Estimasi ulang)

B (Estimasi)

P (Estimasi)

P' (Yang terukur)

Waktu

: Estimasi emisi GRK baseline

: Estimasi emisi GRK dengan proyek : Estimasi reduksi emisi GRK

: Estimasi ulang emisi GRK baseline

: Emisi aktuaI GRK dengan proyek

Gambar 2 Emisi baseline dan emisi proyeksi (PeIangi 2005b)

Di atmosfer terdapat bermacam-macam gas rumah kaca, dimana

kemudian di dalam Protokol Kyoto hanya dibatasi pada 6 macam gas rumah

kaca saja, termasuk di dalamnya adalah CO2 atau karbondioksida.

Dibandingkan gas rumah kaca lainnya, C02 merupakan gas yang paling besar

konsentrasinya di atmosfer. Oleh karena itu CO2 dijadikan patokan dalam

mengkonversi satuan gas rumah kaca berdasarkan GWP (Global Warming

Potential - potensi pemanasan global), atau biasa disebut ekuivalen COz. GWP

itu sendiri menggambarkan kontribusi satu ton gas terhadap proses pemanasan

global selama 100 tahun. Jika GWP gas COz = 1, sementara potensi pemanasan

global gas metana (CIi() diperkirakan 21 kali CO2,

maka

GWP metana = 21.Jenis Gas Rumah Kaca dan GWP dapat dilihat pada Tabell.

Tabel I Jenis gas rumah kaca (GRK) dan GWP-nya

GRK GWP dalam 100 tahun

(ton CO2 ekuivalen) Carbon Dioxide (C02)

Metana (CIi()

Nitro Oksida (N20)

Hydrofluorocabons (HFCs)

Perfluorocarbons (PFCs)

Sulphur Hexafluoride (SF 6)

D. Sektor-sektor yang dapat berpartisipasi dalam CDM

I. Energi

I 21

310

120 -12 000

7850

34900

Pembakaran bahan bakar: industri energi; industri manufaktur dan

konstruksi; transportasi; sektor lain. Emisi fugitif (yang hHang atau tidak

terpakai) dari bahan bakar: bahan bakar padat; bahan bakar minyak dan gas

a1am; lainnya (KMPB 2006).

Upaya penurunan emisi gas rumah kaca yang bisa dilakukan me1a1ui

kegiatan CDM me1iputi proyek energi terbarukan (misal: pembangkit listrik

tenaga matahari, angin, gelombang, panas bumi, air dan biomassa),

menurunkan tingkat konsumsi bahan bakar (efisiensi energi), mengganti

gas rurnah kacanya (misal: mengganti minyak bumi dengan gas), kehutanan,

dan jenis-jenis lain seperti pemanfaatan gas metan dari pengelolaan sampah.

2. Proses-proses industri

Produk mineral; industri kimia; produksi logam; produksi lainnya;

produksi halokarbon dan sulfur heksaflorida; konsumsi halokarbon dan

sulfur heksaflorida; konsumsi halokarbon dan sulfur heksaflorida; lainnya.

3. Pertartian

Fermentasi enterik; pengelolaan kotoran temak; penanaman padi;

lahan pertanian; pembakaran padang rumput sesuai peraturan yang ada;

pembakaran limbah pertanian; lainnya.

4. Sampah

Pembuangan sampah padat di lahan; pengelolaan aIr buangan;

insinerasi sampah; lainnya.

5. Tataguna lahan, alih fungsi lahan dan kehutanan

Aforestasi; reforestasi; pencegahan deforestasi untuk energl panas

dalam proyek skala keeil (KMPB 2006). Selanjutnya tataguna lahan, alih

fungsi lahan dan kehutanan dikenal dengan carbon sink adalah istilah yang

kerap digunakan di bidang perubahan iklim. Istilah ini berkaitan dengan

fungsi hutan sebagai penyerap (sink) dan penyimpan (reservoir) karbon.

Emisi karbon ini umumnya dihasilkan dari kegiatan pembakaran bahan

bakar fosil pada sektor industri, transportasi dan rumah tangga.

Selain penurunan emisi, kegiatan yang bisa dilakukan dalam COM

ialah penyerapan emisi (carbon sink) yang bisa dilakukan di sektor

kehutanan. Proyek COM di sektor kehutanan terbatas pada kegiatan

reforestasi dan aforestasi. Proyek pencegahan deforestasi diizinkan sebagai

proyek COM kehutanan skala kecil, misalnya bila dapat dibuktikan bahwa

pemanfaatan tungku berbahan bakar kayu yang efisien dapat mengurangi

deforestasi. Isu aforestasi dan reforestasi (A&R) di dalam Protokol Kyoto

terdapat pada artikel 3.3. Oisitu tertulis bahwa aforestasi bisa dilakukan di

kawasan yang bukan merupakan hutan sejak (base year) 50 tahun lalu,

sedangkan reforestasi pada kawasan hutan yang dikategorikan rusak hingga

E. Perkembangan Proyek CDM AforestasiIReforestasi

Oalam pertemuan para pihak Protokol Kyoto 14 Oesember, 2005 di

Montreal Kanada, dalam laporannya, COM-Executive Board (COM-EB)

menyampaikan saat ini sudah ada 47 proyek COM yang diregistrasi di

COM-EB. Lebih dari 10 proyek berasal dari India, serta masing-masing 1 proyek dari

Sri Lanka, Bhutan dan Bangladesh. Selain itu, masih terdapat 33 proyek yang

menanti keputusan registrasi (pelangi 2006a). Perkembangan terbaru menurut

Soejachmoen (2006) hingga saat ini proyek COM yang sudah terdaftar di

COM-Executive Board (COM-EB) berjumlah lebih dari 175 proyek, ditambah

60 proyek yang sedang dalam proses registrasi. Oari Indonesia baru satu

proyek yang terdaftar di COM-EB dan dua proyek dalam antrian proses

registrasi.

Di Indonesia hingga saat ini hanya ada lima proyek desain dokumen

(POO) yang sedang diproses oleh Komnas MPB, dan akan diajukan kepada

Sekretariat COM internasional agar memperoleh sertifikat pengurangan emisi

atau certificate of emission reduction (CER). Proyek itu adalah proyek kompor

matahari di Aceh, proyek campuran semen dan bahan bakar altematif di PT

Indocement, dan proyek energi biomassa di Sumatera Utara. Kelima proyek ini

diperkirakan bisa menurunkan 763 000 ton karbondioksida yang senilai

dengan 3 - 4 juta dolar Amerika, dengan as\unsi harga 4-6 dolar Amerika untuk

setiap ton karbon (Pelangi 2006b).

Sebagai contoh model proyek CoM yang sudah beljalan merujuk hasil

di Harda, India menunjukkan bahwa sebuah desa di daerah kering dengan areal

hutan campuran seluas 11.000 ha mempunyai potensi menyerap karbon

sebanyak 3,4 ton tiap hektar. Jika harga karbon tiap ton adalah 10 dollar AS

atau kurang lebih Rp 90 000 maka dari seluruh areal hutan tersebut ada potensi

untuk memperoleh pendapatan sebesar 375000 dollar AS atau kurang lebih Rp

3,4 miliar rupiah. Tiga puluh persen pendapatan ini akan dikeluarkan untuk

biaya-biaya negosiasi, pemerintah dan komite perlindungan hutan, badan

musyawarah desa untuk pengelolaan hutan serta biaya pengumpulan data.

proyek uji coba di Mexico yang melibatkan 400 petani berhasil mengubab

ladang berpindab menjadi kebun campuran dengan tanaman kayu dan

diperhitungkan mampu menyerap karbon sebesar 17 000 ton dengan harga 10

-12 dolar AS per ton yang dijual kepada Federasi Otomotif Intemasional

(CIFOR 2003).

F. Potensi CDM AforesfasiIReforestasi

Proyek penyerapan karbon mempunyai pengaruh yang signifikan

terhadap pengurangan emisi gas rumab kaca dunia Intergovernmental Panel

on Climate Change (IPCC) memperkirakan kebijakan yang tepat dapat

meningkatkan jumlab karbon yang diserap sebagai cadangan karbon dalam

sistem teresteriallebih dari 100 Gts diatas kemampuan menyerap pada kondisi

tidak ada kebijakan (Sedjo 2001).

Jumlab kredit dari proyek-proyek sink COM yang dapat digunakan oleh

negara-negara industri untuk memenuhi target Kyoto terbatas hiogga 1% dari

emisi total mereka pada tabun dasar (biasanya tabun 1990) dikalikan dengan 5

(1% untuk setiap tabun dari periode komitmen pertama yaitu 2008-2012).

Sebagai contoh, pada tabun 1990 Belanda beremisi sekitar 217 000 000 ton

karbondioksida ekuivalen. Saat memenuhi target Kyoto mereka dalam periode

2008-2012, mereka dapat menggunakan kredit kira-kira sebesar 10 000 000 ton

dari proyek-proyek sink (COM Watch 2003).

Secara nasional selama sepuluh tabun terakhir, laju deforestasi

diperkirakan mencapai 1,6 juta ha dan luas lahan/hutan rusak yang perlu

direhabilitasi meliputi lebih dari 30 juta ha Kurang memadainya kondisi

keuangan negara saat ini, memerlukan penggalangan sumber pendanaan

alternatif guna mendukung pembangunan kehutanan dan perkebunan, dimana

rehabilitasi dan konservasi merupakan program prioritas. COM adalab salab

satu sumber pendanaan luar negeri yang dapat diarahkan untuk mendukung

program diatas.

Semenjak dimasukkannya sektor kehutanan pada COP-6, maka Indonesia

mempunyai peluang yang lebih besar dalam menyerap pasar karbon

pangsa pasar karbon Indonesia sebesar 36 juta tC02, akan didominasi oleh

sektor kehutanan sebesar 28 juta t CO2. Hal ini karena harga karbon per ton

CO2 dari sektor kehutanan jauh lebih murah, yang menjadikannya lebih

kompetitif dibandingkan sektor lain. Ginoga et al. (2004) menyebutkan

mengapa perlu cDM karena adanya faktor pendorong, antara lain: (i) selama

sepuluh tahun terakhir ini laju deforestasi di Indonesia diperkirakan mencapai

1,6 - 2,0 juta ha dan luas lahan kritis yang perlu rehabilitasi meliputi lebih dari

23 juta ha dan diperkirakan akan meluas sehingga menimbulkan keprihatinan

dunia, (ii) kebakaran hutan dan illegal logging, yang mengakibatkan

berkurangnya fungsi hutan sebagai penyerap gas C02 dan (iii) hilangnya

habitat flora dan fauna endemik Indonesia. Adapun manfaat tidak langsung

yang dapat dipetik Indonesia dapat berupa peningkatan kualitas lingkungan dan

insentifuntuk investasi dalam pembangunan hutan tanaman.

Indonesia dengan luas hutan terbesar ketiga di dunia, bisa berperan

penting untuk mengurangi emisi dunia melalui kegiatan carbon sink. Hal ini

bisa terjadi jika hutan yang ada dijaga kelestariannya dan melakukan

penanaman (aforestasi) pada kawasan bukan hutan (degraded land). Serta

melakukan perbaikan kawasan hutan yang rusak (degradedJorest) dengan cara

penghutanan kembali (reforestasi).

Beberapa studi telah dilakukan untuk mengidentifikasi lahan yang sesuai

dengan persyaratan proyek COM aforestasilreforestasi. Oalam National

Strategy Study (MoE 2003) beberapa provinsi telah dilakukan penghitungan

potensi lahan yang sesuai untuk proyek COM reforestasi. Hasil NSS tersebut

belum menghitung potensi Provinsi Bengkulu sebagai salah satu provinsi yang

dapat dijadikan ternpat percontohan proyek COM. Provinsi yang menjadi

lokasi NSS adalah Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Jawa Bara!, Y ogyakarta

Tabel 2 Ketersediaan lahan untuk proyek-proyek karbon hutan di provinsi-provinsi yang terpilih di Indonesia, berdasarkan data yang dirangkum dari tahun 1990 (dalarn ribuan hektar)

Jenis proyek

Sumbar Jambi Lampung Jahar DIY Kalsel karbon

Agroforestri 156,90 155,07 268,19 550,19 23,02 347,03

Penghijauan 28,70 20,34 13,42 41,06 0,03 151,75

Agroforestri dan

penanarnan jenis 43,54 63,13 111,17 30,12 0,56 91,08

pohon serbaguna

Hutan masrarakat 84,66 70,60 143,60 479,01 22,43 104,20

Rehabilitasi 127,36 2841,82 409,37 172,57 4,92 I 540,57

Reboisasi 12,30 8,72 5,75 17,60 0,01 65,04

Hutan Tanarnan

114,10 171,10 403,43 154,97 4,91 352,03

Industri Peningkatan

0,96 2662,00 190,00 I 123,50

regenerasi alarn Sumber : MoE (2003)

Hasil studi lain yang dilakukan oleh Prasetyo (2003), rnengidentifikasi

areal untuk pelaksanaan proyek CDM untuk Pulau Surnatera dengan rnelihat

penutupan lahan disekitar tahun 1990 seperti terlihat pada Tabel 3. Tetapi

studi tersebut belurn rnelihat kondisi penutupan lahan exsiting yang terbaru,

sehingga bisa saja lahan yang pada tahun 1990 dikategorikan bukan hutan

ternyata sekarang sudah berubah kernbali rnenjadi hutan, baik disebabkan oleh

suksesi alarni rnaupun oleh pengaruh kegiatan rnanusia. Jika kegiatan

reforestasi tersebut dikategorikan sebagai kegiatan yang rnerupakan bisnis as

usual, yaitu dapat beIjalan sebagai kegiatan rutin, rnaka rnenjadi tidak eligible

untuk lokasi proyek CDM.

Tabel 3 Land-uselland cover di Provinsi Bengkulu tahun 1990 berdasarkan

citra Landsat dari Geo-cover

No Land cover Luas (ha)

1 Hutan 1481011,83

2 Belukar 78 124,14

3 Perkebunan 226279,17

4 Peladangan berpindah 278173,80

5 Ladangpadi 21 705,66

6 Tanah Terbuka 103820,22

7 Pernukirnan 662,58

8 Tubuhair 14879,34

G. Biaya Penyerapan Karbon dan Nilai Ekonomi

Aktivitas reforestasi tennasuk diantaranya penanaman atau regenerasi

alami, perpindahan dari pertanian ladang berpindah menjadi agroforestry

(Boscolo et al. 2000). Untuk kegiatan penyerapan karbon, isu berhubungan

dengan panjangnya rotasi, regenerasi dan kegiatan pemanenan adalah sangat

penting. Isu lain yang akibatnya berdampak, berhubungan dengan

keberlanjutan secara sosial dan transparansi manajemen perencanaan.

Penyerapan karbon oleh hutan aktivitasnya lebih banyak dilakukan dalam

kegiatan aforestasilreforestasi pada lokasi lahan yang terdegradasi dengan

menanam jenis cepat tumbuh. Di Rumania telah dicoha proyek dibawah FACE

foundation yang didanai oleh pemerintah Belanda dan kegiatan pengusahaan

yang dilakukan adalah proyek aforestasi seluas 20 000 ha dalam tahapan

perencanaan (INDO FUR 2006).

Dalam kegiatan aforestasi yang dilakukan di Moldova disebutkan

beberapa konstribusi proyek yang diharapkan, terhadap pembangunan yang

berkelanjutan, yaitu keuntungan utama sosial ekonorni terhadap masyarakat

lokal berupa pekerjaan sementara dari berlangsungnya proyek; ketersediaan

dan kepemilikan produksi hasil hutan; mengurangi kerusakan tanah akihat

erosi dan bahaya longsor yang dapat meningkatkan pendapatan pada areal

sekitamya; kemungkinan pengembalaan di areal hutan; pembangunan

komunitas berdasarkan manajemen hutan dan meningkatkan partisipasi;

peningkatan biodiversitas. Sedangkan beberapa kemungkinan negatif yang

mungkin muncul adalah kemungkinan kehilangan tempat bagi masyarakat

lokal; terjadinya pengurangan cadangan kebutuhan hidup yang disebabkan oleh

akibat negatif dari perubahan mata pencaharian masyarakat; kehilangan

pekerjaan di sektor yang lain (Sedjo 2001).

Hasil penilaian dari berbagai pilot proyek di seluruh dunia

mengindikasikan bahwa sejumlah besar karbon dapat diserap oleh hutan pada

harga antara $US 1O-30/tC (ECCM 2004). Sementara itu menurut Boscolo et

aZ.

(2000) dari hasil penelitian di beberapa negara tropis dengan menggunakanmetodologi yang berbeda-beda, kebanyakan hasil studi memperkirakan biaya

(Intergovernmental Panel on Climate Change) mulai dari harga yang rendah di China sampai dengan $US Il1tC untuk kegiatan penanaman di Mexico.

Perkiraan dari 8 proyek AU (Activities Implemented Joinly) di 5 negara tropis

rata-rata biayanya $US 9/tC, dengan kisaran antara $US 3/tC di Ekuador

sampai dengan $US 24/tC di Costa Rica. Swisher and Masters melaporkan

hasil perkiraan serupa antara $US 4 - $US 26/tC. Biaya penurunan emisi di

Malaysia dengan mengganti logging konvensional dengan reduced-impact

logging diperkirakan antara $US 2.4 - $US 23.3/tC. Hasil sintesa dari berbagai

laporan IPCC memperkirakan sekitar 55 - 70 Gte dapat dipenuhi secara

konstan dan relatif mempunyai marginal cost yang rendah sekitar $US 410/tC.

Oiluar dari jumlah tersebut kuva marginal cost sedikit meningkat paling tidak

$US 100/tC.

Menurut Tippmann (2005), untuk membuat proyek yang layak secara

finansial, memerlukan pengetahuan tentang produktifitas potensial penyerapan

karbon (dalam ton C/haltahurt), perkiraan nilai karbon dimasa datang untuk

dijual dan diperdagangkan serta biaya produksi yang diperlukan. Proyek

jJenyerapan karbon sebenarnya tidak jauh berbeda dengan proyek hutan

tanaman sektor swasta biasa, kecuali diperlukan biaya transaksi yang sangat

tinggi untuk memenuhi persyaratan yang dirninta dan membuktikan adanya

I1dditioanality dari proyek. Biaya transkasi ini menurut Michhaelowa dan

Stronzik (2003) untUk proyek skala keeil (2-20 kiloton CO2 equivalent/tahun)

biaya transaksi diperkirakan meneapai lebih dari 10 Euro per tC02• Perkiraan

biaya tetap minimum adalah 150.000 Euro, yang terdiri dari biaya penentuan

baseline dan monitoring sekitar 30%. Apabila menggunakan prosedur yang

disederhanakan dapat mengurangi sekitar 10-20 % dari total biaya transaksi.

Menurut Lee (2003) perkiraan biaya transaksi minimum untuk validasi

dan sertifikasi untuk proyek COM sekitar $US 70 000 dan prosedur yang

disederhanakan untuk CDM sekala kecil (small-scale CDM) dapat dikurangi

hingga mencapai $US 23 000. Pembiayaan proyek secara umum merupakan

bagian yang krusial dari implementasi proyek di semua jenis proyek. Ada

sumber multilateral dan bilateral untuk mendanai pembangunan proyek COM.

membutuhkan proyek developer untuk mengatur setiap potensi resiko,

termasuk resiko proyek, resiko po1itik, dan resiko pasar. Seperti diketabui

bahwa untuk kasus reforestasi dan aforestasi proyek yang digolongkan skala

kecil adalah proyek yang dapat mereduksi kurang dari 15 kiloton CO2

ekuivalen per tabun.

Tabel4 Biaya transaksi proyek CDM

Kegiatan Perkiraan biaya (SUS)

Kajian baseline 18 000 - 23 000

Monitoring 7 000 - 15 000

Validasi 15000 - 30 000

Legal & contractual arrangements 23 000 - 38 000

Verifikasi 7 000 per audit

Sumber: Lee (2003)

Potensi hutan tanaman dalam menyerap CO2 dari atmosfer bervariasi

menurut jenis, tingkat umur dan kerapatan tanaman seperti terlihat pada Tabel

5. Penyerapan CO2 oleh hutan tanaman akasia dapat ditingkatkan apabila

perlakuan penjarangan tegakan sesuai prosedur, tidak terlalu keras seperti yang

teIjadi di lapangan. Demikiart pula dengan tegakan pinus, apabila jumlah

koakan sesuai aturan, maka jumlah tanaman tumbang atau mati dapat

diminimalkan, dengan demikian kerapatan tanaman dapat dipertahankan dan

kemampuan penyerapan CO2-nya pun akan meningkat (Heriansyah 2005).

Tabel 5 Kemampuan pohon dalam menyerap CO2

Tegakan Umur (tabun) Biomassa Absorpsi CO2

{ton/ha) {tonlhalth

2

Akasia 3 29,53 18,4

5 52,25 19,6

8 64,02 14,67

10 106,56 19,54

Pinus 5 28,73 10,53

11 126,55 10,53

24 193,17 14,76

Eucalyptus 1 37,5

grandis 2 50,5

3 131,2

4 236,6

Sumber; Heriansyah (2005), Retnowati (1998)

Berapa nilai yang dapat dihasilkan dari proyek CDM

dihitung dalam ton C/ha/tahun dikalikan dengan harga (Rupiah per ton C).

Menurut Tippman (2005) Produktifitas potensial dari proyek CDM aforestasi

dan reforestasi di kawasan tropika kira-kira antara 2-8 C/ha/tahun dengan

asumsi seperti pada Tabel6.

Tabel 6 Penyerapan karbon per tahun menurut kualitas lahan dan intensitas pengolahan

Kualitas lahan dan intensitas pengeiolaan

Tinggi (30 m3/ha/tahun) Sedang (15 m3/ha/tahun) Rendah (5 m3/ha/tahun) Sumber : Tippman (2005)

H. Peraturan Perundang-undangan

Total penyerapan karbon (ton C/ha/tahun)

8,5

4,2

1,4

Undang Undang Ratifikasi Protokol Kyoto telah ditandatangani oleh

DPR Rl pada 19 Oktober 2004, yaitu UU No. 1712004 tentang Ratifikasi

Protokol Kyoto. Dengan demikian telahjeias kekuatan hukum yang mendasari

ratifikasi Protokol Kyoto oleh Indonesia. Terdapat empat UU yang berkaitan

dengan pelaksanaan CDM, yaitu UU No. 6/1994, UU No 23/1997, UU No.

32/2004, dan UU No. 4111999. Undang-Undang No. 6/1994 mengesahkan

komitmen Indonesia terhadap Konvensi Kerangka KeIja PBB mengenai

Perubahan Iklim. Dalam bagian penjelasan UU ini, disebutkan bahwa

lingkungan hidup yang rusak perlu direhabilitasi dan dikembalikan menjadi

penyangga kehidupan serta dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan

masyarakat agar kualitas lingkungan dapat ditingkatkan dalam kerangka keIja

regional maupun global. Sedangkan PP yang berhubungan dengan CDM

terdapat tiga PP yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan CDM

kehutanan, yaitu PP No. 25/2000, PP No 4/2001, dan PP No 34 tahun 2002

(Ginoga et al. 2004).

Dalam PP No 4/2001 diatur tentang pengendalian kerusakan dan atau

pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau

lahan. Pasa! 20 menyatakan bahwa setiap orang yang menyebabkan teIjadinya

lingkungan hidup. PP No 3412002 merupakan acuan yang paling operasional dalam pemanfaatan jasa lingkungan kehutanan, sebagaimana disebutkan dalam

Pasal 20 ayat 3 dan Pasa! 27 ayat 2, yaitu pemanfaatan jasa lingkungan pada

hutan lindung dan produksi diantaranya jasa usaha perdagangan karbon

(carbon trade) pada hutan lindung. Pada Pasa! 23 dan pasal 35 disebutkan

bahwa jangka waktu izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan

lindung dan hutan produksi masing-masing diberikan paling lama 10 tahun

dengan luas maksimal I 000 ha. Setiap perorangan, koperasi BUMN, BUMD

atau BUMS dapat memiliki 2 izin dalam I provinsi. Namun ada keterbatasan

dalam peraturan ini, pembatasanjangka waktu izin paling lama 10 tahun dapat

menyulitkan dalam menentukan masa waktu dari pelaksanaan proyek karena

kemungkinan daur suatu hutan tanaman yang bukan jenis cepat tumbuh bisa

diatas 20 tahun. Pembatasan luas maksimal I 000 ha juga akan membatasi

kelayakan suatu proyek jika dihubungkan dengan mahalnya biaya transaksi.

Semakin kecil volume luasan suatu proyek maka biaya traksaksi per unit

proyeknya akan semakin mahal.

Aturan teknis pelaksanaan CDM aforestasilreforestasi sudah dikeluarkan

oleh menteri kehutanan dengan peraturan menteri kehutanan Nomor

p.14/men