Strategi Adaptasi Pembuat Arang dalam Pemanfaatan

Sumberdaya Kayu Mangrove

di Desa Gambus Laut, Kec. Lima Puluh, Kab. Batu Bara

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial

Dalam Bidang Antropologi Oleh:

Rabithah Adawiyah

070905037

DEPARTEMEN ANTROPOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Halaman Persetujuan

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan

Oleh:

Nama : Rabithah Adawiyah NIM : 070905037

Departemen : Antropologi

Judul : Strategi Adaptasi Pembuat Arang dalam Pemanfaatan Sumber Daya Kayu Mangrove di Desa Gambus Laut, Kec. Lima Puluh,

Kab. Batu Bara.

Medan, 25 April 2014

Dosen Pembimbing Ketua Departemen

Dr. R. Hamdani Harahap, M.si

NIP. 19640227198903 1 003 NIP. 19621220198903 1 005 Dr. Fikarwin Zuska

Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Strategi Adaptasi Pembuat Arang dalam Pemanfaatan

Sumber Daya Kayu Mangrove di Desa Gambus Laut,

Kec. Lima Puluh, Kab. Batu Bara

SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulias diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian terbukti lain atau tidak seperti yang saya nyatakan di sini, saya bersedia diproses secara hukum dan siap menanggalkan gelar kesarjanaan saya.

Medan, 25 April 2014

ABSTRAK

Rabithah Adawiyah 2014, judul skripsi: Strategi Adaptasi Pembuat Arang dalam Pemanfaatan Sumberdaya Kayu Mangrove di Desa Gambus Laut, Kec. Lima Puluh, Kab. Batu Bara. Skripsi ini terdiri dari 5 bab, 100 halaman, 6 tabel, 5 gambar, 18 daftar pustaka serta lampiran.

Skripsi ini mendeskripsikan : Strategi adaptasi pembuat arang dalam memanfaatkan sumberdaya kayu mangrove. Penelitian ini berlokasi di Desa Gambus Laut Kec. Lima Puluh, Kab. Batu Bara. Kajian ini menjelaskan tentang adaptasi yang dilakukan masyarakat khususnya pembuat arang dalam menghadapi perubahan lingkungannya dalam pemanfaatan sumberdaya alam yang pada awalnya pemanfaatan sumberdaya alam bersifat bebas dan terbuka namun berubah menjadi tertutup dan dilarang untuk pemanfaatannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengetahuan masyarakan dalam melakukan adaptasi terhadap perubahan dilingkungannya untuk bertahan hidup. Perubahan lingkungan yang dimaksud dengan adanya pengeksploitasi hutan mangrove dari yang bersifat terbuka dan bebas menjadi tertutup dan diawasi. Penelitian ini menggunakan metode etnografi dengan teknik pengumpulan data seperti wawancara serta observasi. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam dan wawancara tak berstruktur. Wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci sebanyak 3 orang. Wawancara tak berstruktur namun fokus digunakan untuk memperoleh keterangan dari informan biasa. Observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh para pembuat arang, dari proses mencari kayu, membuat arang, pengepakan hingga pendistribusian. Observasi dan wawancara dilakukan untuk mengetahui strategi adaptasi apa saja yang dilakukan para pembuat arang dalam menghadapi pengeksploitasian sumberdaya alam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pola-pola berfikir dalam masyarakat khususnya pembuat arang dalam membuat keputusan untuk bertahan hidup. Adaptasi yang dilakukan para pembuat arang dalam bertahan hidup sangat beragam. Setelah muncul larangan dalam pemanfaatan sumberdaya alam yaitu hutan mangrove maka mereka mencari cara lain untuk bertahan hidup. Tetap bertahan dalam memproduksi arang adalah pilihan dari sebagian pembuat arang. namun, itu saja tidak cukup bagi mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup karena produksi arang yang dilakukan tidak lagi seperti dulu. Kemudian para pembuat arang mulai mencari kegiatan lain sebagai usaha untuk dapat bertahan hidup, sebagiam orang memilih berkebun cabai menjadi salah satu pilihan untuk bertahan hidup, ada juga yang menanam coklat sebagai penghasilan sampingan mereka untuk dapat bertahan hidup, dan ada juga yang mengambil membuat arang bakau dengan cara mengganti jenis kayu yang digunakan untuk produksi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirabbil’alamin.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Adaptasi Pembuat Arang dalam Pemanfaatan Sumberdaya Kayu

Mangrove di Desa Gambus Laut, Kec. Lima Puluh, Kab. Batu Bara” ini dengan baik.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayah (Nazmi Athar) dan Mama (Fauziah) yang telah mencurahkan segala doa, perhatian, kasih sayang dan cinta yang tak terhingga, serta dukungan yang tidak pernah terputus kepada penulis, serta kedua abang penulis yaitu Muhammad Yazid S.Hut dan Ismail Tarmidzi Amd terima kasih untuk dukungan moril dan materil serta kasih sayang yang terucap dan tak terucap.

Antropologi dan kepada Bapak Agustrisno, MSP selaku Sekretaris Departemen Antropologi yang sering menunjukkan kepeduliannya terhadap mahasiswa dengan menanyakan mengenai apa dan bagaimana dengan skripsi yang ingin dibuat.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nita Savitri M.Hum selaku dosen penasehat akademik yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan perhatian dalam menyelesaikan segala urusan akademis selama masa perkuliahan . Kepada seluruh staf pengajar Departemen Antopologi FISIP USU yang telah memberikan begitu banyak ilmu, wawasan serta pengetahuan baru bagi penulis selama proses belajar ini berlangsung. Serta Kak Nurhayati selaku staf administrasi Departemen Antropologi dan Kak Sofiana yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kakek dan Nenek yang telah bersedia memberikan tempat tinggal bagi penulis selama di lokasi penelitian, untuk yayuk terima kasih sudah menemani selama di lokasi penelitian, untuk Pak Mujani dan Ibu Jumikem terima kasih keripik pisang dan degannya. Bang Sutris dan Kak Wati terimakasih atas kebaikan dan informasi yang telah diberikan. Bang Budi dan Hasan terima kasih informasi dan jasa kendaraannya yang bersedia mengantar kemana-mana. Pak Sutimin dan Ibu Sani, Bang Sapri dan Kak Tuti, Hendra, dan Arif terima kasih banyak atas informasi yang telah diberikan.

Zulfan Amd, dan Oppa terima kasih telah mendukung dan menyemangati penulis, untuk Abangda Fauzi S.Pd terima kasih telah menjadi inspirasi buat penulis.

Serta kepada sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2007, Indriani S.Sos, Septian Hadavi Lubis S.Sos, Rendy Arsami S.Sos, Khairil Fikri S.Sos, Hendra Alpino S.Sos, dan teman-teman seperjuangan yang terkhusus Tino, Tata, Jonathan, Perlaungan, Tya. Untuk teman-teman lainnya yang tidak penulis cantumkan, terima kasih atas hari-hari indah selama perkuliahan. Ucapan terima kasih juga penulis berikan untuk Bang Dani, Bang Andri, dan Bang Tasvin atas canda tawa selama kebersamaan di kampus dan di luar kampus, serta segala bantuan dari semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang memerlukan.

RIWAYAT HIDUP

Rabithah Adawiyah, akrab dipanggil Bitah, lahir pada tanggal 23 Juli 1989 di Tanjung Gading. Anak bungsu dari tiga bersaudara dari pasangan Nazmi Athar dan Fauziah.

Pendidikan Taman Kanak-kanak dimulai pada umur 5 tahun. Kemudian melanjutkan Sekolah Dasar di Tanjung Gading pada SD Negeri 016397 Kec. Air Putih, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Air Putih, dan dilanjutkan dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas di Yayasan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Mitra Inalum dan selesai tahun 2007 pada tahun yang sama penulis meneruskan pendidikan kesarjanaan di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dengan spesifikasi ilmu Antropologi.

Pengalaman organisasi yang pernah penulis ikuti adalah kegiatan SIAGA I yang diselenggarakan oleh Musholla As-Siyasah FISIP USU. Penulis juga menjadi anggota muda HMI Komisariat FISIP USU. Penulis juga pernah mengikuti Dialog Budaya oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh sebagai peserta. Penulis juga pernah menjadi Koordinator Sie Dana dalam Kegiatan Inisiasi 2009.

KATA PENGANTAR

Skripsi ini merupakan hasil tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial, Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara. Judul skripsi ini adalah Strategi Adaptasi Pembuat Arang dalam Pemanfaatan Sumberdaya Kayu Mangrove di

Desa Gambus Laut, Kec. Lima Puluh, Kab. Batu Bara.

Sebagian besar skripsi ini berisi deskripsi tentang kehidupan pembuat arang yang didasarkan pada pengamatan dan wawancara penulis mengenai adaptasi lingkungan yang ada di Desa Gambus Laut Kec. Lima Puluh, Kab. Batu Bara. Secara sistematis, kajian tentang adaptasi masyarakat dalam menghadapi larangan dari pemerintah untuk memanfaatkan sumberdaya kayu mangrove yang notabene adalah bahan baku dalam pembuatan arang. Pandangan Masyarakat terhadap hutan mangrove dan manfaat hutan mangrove tersebut bagi masyarakat khususnya pembuat arang. Proses pembahasan mengenai bagaimana budaya korporasi itu dapat dipahami oleh karyawan atau staf dapat ditemukan dalam bab III dari skripsi ini.

Pada bab IV dalam skripsi ini mendeskripsikan tentang bagaimana para pembuat arang mengkonstruksi pikiran mereka untuk melakukan adaptasi di terhadap perubahan lingkungan. Kebijakan pemerintah yang mengeksploitasi hutan mangrove dan sanksi-sanksi bagi mereka yang melanggarnya.

pemerintah terhadap pelarangan pemanfaatan hutan mangrove walaupun dalan hati mereka merasa hal itu tidak adil, sehingga mereka mencari cara untuk dapat bertahan hidup dengan melakukan strategi-strategi adaptasi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi tata bahasa dan isi materi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan koreksi, saran maupun kritik dari para pembaca yang bersifat membangun menyempurnakan skripsi ini nantinya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Amin Ya Rabbal’Alamin.

Medan, April 2014

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan ... i

PERNYATAAN ORIGINALITAS ... ii

ABSTRAK ... iii

UCAPAN TERIMA KASIH ... iv

RIWAYAT HIDUP ... vii

KATA PENGANTAR ... viii

DAFTAR ISI ... x

DAFTAR TABEL ... xiii

DAFTAR GAMBAR ... xiv

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Tinjauan Pustaka ... 9

1.3 Rumusan Masalah ... 16

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian ... 16

1.5 Metode Penelitian ... 17

1.5.1 Tipe penelitian ... 17

1.5.2 Teknik pengumpulan data ... 17

1.6 Pengalaman Di Lapangan ... 24

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN ... 28

2.1. Gambaran Lokasi ... 28

2.1.1. Lokasi dan Luas Desa Gambus Laut ... 28

2.1.2. Sejarah Desa ... 29

2.1.3. Letak Geografis dan Lingkungan Alam ... 30

2.1.4. Keadaan Penduduk ... 30

2.1.4. Keadaan Flora dan Fauna ... 32

2.2. Pola Pemukiman Penduduk dan Sarana Desa ... 33

2.2.1. Pola Pemukiman ... 33

2.2.2. Sarana Ekonomi Desa ... 34

2.2.3. Sarana Pendidikan ... 35

2.2.4. Sarana Ibadah ... 36

2.2.5. Sarana Kesehatan ... 37

2.2.6. Sarana Komunikasi ... 37

2.2.7. Sarana Rekreasi dan Hiburan ... 38

2.2.9. Hubungan Sosial dan Organisasi Sosial ... 39

2.3. Sejarah Pembuatan Arang ... 40

2.4 Kondisi Hutan Mangrove ... 42

2.5 Tumbuhan Mangrove ... 43

2.6 Arang ... 47

2.7 Tungku arang ... 48

2.8 Kriteria Kayu ... 48

2.9 Proses Pembuatan Arang... 49

2.9.1 Lokasi ... 49

2.9.2 Cara pengambilannya ... 50

2.9.3 Proses pengolahan kayu menjadi arang. ... 50

2.9.4 Sistem Pengolahan ... 52

2.9.5 Distributor ... 52

2.9.4 Limbah ... 53

BAB III ARANG ... 54

3.1 Pengertian arang dan manfaatnya. ... 54

Bahan Bakar Metalurgi ... 54

Memasak Bahan Bakar ... 55

Industri Bahan Bakar... 55

Otomotif Bahan Bakar ... 56

3.2 Macam-macam Arang ... 56

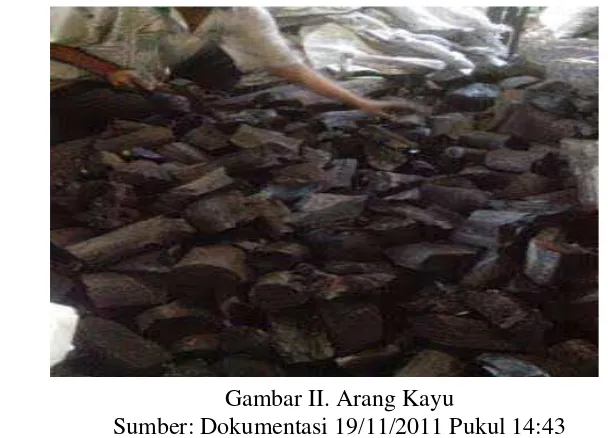

3.2.1 Arang Kayu ... 56

3.2.2 Arang Serbuk Gergaji ... 57

3.2.3 Arang Sekam Padi ... 57

3.2.4 Arang Tempurung Kelapa ... 58

3.2.5 Arang Serasah ... 59

3.2.6 Briket Arang ... 59

3.2.7 Arang Kulit Buah Mahoni ... 60

3.3 Sejarah Awal Pembuatan Arang Di Desa Gambus Laut ... 61

3.4 Profil Keluarga ... 63

3.4.1 Bapak Mujani ... 63

3.4.2 Bang Sutris ... 65

3.4.3 Bapak Sutimin ... 68

3.5 Pendapatan ... 69

3.5.2 Bang Sutris ... 71

3.5.3 Pak Sutimin ... 71

BAB IV STRATEGI EKONOMI ... 73

4.1 Pandangan Masyarakat tentang Hutan Mangrove ... 73

4.1.1 Hutan Mangrove sebagai tumbuhan pinggir pantai. ... 74

4.1.2 Hutan Mangrove sebagai penghambat ombak air pasang ... 74

4.1.3 Hutan Mangrove sebagai sumber daya alam yang menguntungkan ... 74

4.2 Pandangan Masyarakat tentang Pembuat Arang ... 74

4.3 Strategi Adaptasi ... 75

4.3.1 Penggantian Jenis Kayu ... 79

4.3.2 Berkebun Cabai ... 79

4.3.3 Usaha-usaha lainnya... 80

4.4 Kebijakan Pemerintah ... 80

4.2 Proses Penangkapan ... 81

4.3 Sanksi-sanksi ... 82

BAB V KESIMPULAN ... 84

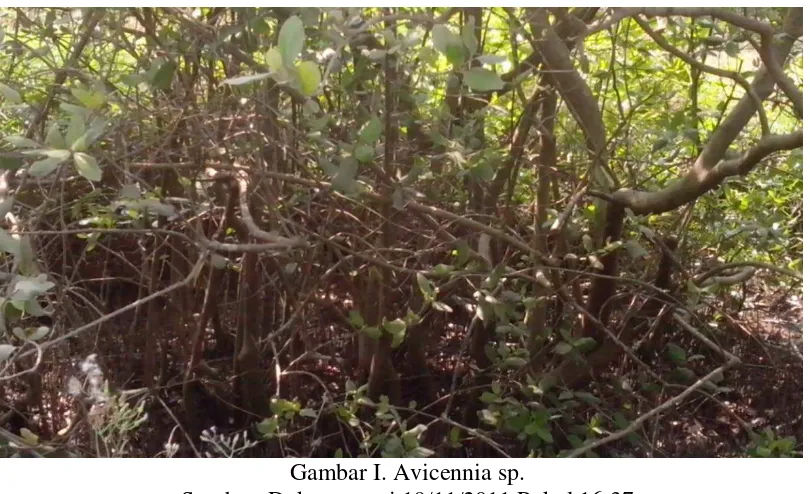

DAFTAR TABEL

Tabel Judul Halaman

1 Kondisi Hutan Mangrove di Desa Gambus Laut 8

2 Data Informan 20

3 Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 30

4 Jumlah Penduduk di Desa Gambus Laut 31

5 Mata Pencaharian Penduduk 34

DAFTAR GAMBAR

Gambar Judul Halaman

1 Avicennia sp 50

2 Arang Kayu 57

3 Arang Sekam Padi 58

4 5

Arang Tempurung Kelapa Arang Briket

ABSTRAK

Rabithah Adawiyah 2014, judul skripsi: Strategi Adaptasi Pembuat Arang dalam Pemanfaatan Sumberdaya Kayu Mangrove di Desa Gambus Laut, Kec. Lima Puluh, Kab. Batu Bara. Skripsi ini terdiri dari 5 bab, 100 halaman, 6 tabel, 5 gambar, 18 daftar pustaka serta lampiran.

Skripsi ini mendeskripsikan : Strategi adaptasi pembuat arang dalam memanfaatkan sumberdaya kayu mangrove. Penelitian ini berlokasi di Desa Gambus Laut Kec. Lima Puluh, Kab. Batu Bara. Kajian ini menjelaskan tentang adaptasi yang dilakukan masyarakat khususnya pembuat arang dalam menghadapi perubahan lingkungannya dalam pemanfaatan sumberdaya alam yang pada awalnya pemanfaatan sumberdaya alam bersifat bebas dan terbuka namun berubah menjadi tertutup dan dilarang untuk pemanfaatannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengetahuan masyarakan dalam melakukan adaptasi terhadap perubahan dilingkungannya untuk bertahan hidup. Perubahan lingkungan yang dimaksud dengan adanya pengeksploitasi hutan mangrove dari yang bersifat terbuka dan bebas menjadi tertutup dan diawasi. Penelitian ini menggunakan metode etnografi dengan teknik pengumpulan data seperti wawancara serta observasi. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam dan wawancara tak berstruktur. Wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci sebanyak 3 orang. Wawancara tak berstruktur namun fokus digunakan untuk memperoleh keterangan dari informan biasa. Observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh para pembuat arang, dari proses mencari kayu, membuat arang, pengepakan hingga pendistribusian. Observasi dan wawancara dilakukan untuk mengetahui strategi adaptasi apa saja yang dilakukan para pembuat arang dalam menghadapi pengeksploitasian sumberdaya alam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pola-pola berfikir dalam masyarakat khususnya pembuat arang dalam membuat keputusan untuk bertahan hidup. Adaptasi yang dilakukan para pembuat arang dalam bertahan hidup sangat beragam. Setelah muncul larangan dalam pemanfaatan sumberdaya alam yaitu hutan mangrove maka mereka mencari cara lain untuk bertahan hidup. Tetap bertahan dalam memproduksi arang adalah pilihan dari sebagian pembuat arang. namun, itu saja tidak cukup bagi mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup karena produksi arang yang dilakukan tidak lagi seperti dulu. Kemudian para pembuat arang mulai mencari kegiatan lain sebagai usaha untuk dapat bertahan hidup, sebagiam orang memilih berkebun cabai menjadi salah satu pilihan untuk bertahan hidup, ada juga yang menanam coklat sebagai penghasilan sampingan mereka untuk dapat bertahan hidup, dan ada juga yang mengambil membuat arang bakau dengan cara mengganti jenis kayu yang digunakan untuk produksi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar BelakangWilayah pesisir merupakan sumber daya potensial di Indonsia, yang

merupakan suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Sumber daya ini

sangat besar didukung oleh adanya garis pantai sepanjang sekitar 81.000 km (Dahuri

R, Rais Y, Putra S, G, Sitepu, M.J, 2001). Garis pantai yang panjang menyimpan

potensi kekayaan sumber alam yang besar. Potensi itu diantaranya potensi hayati dan

non hayati. Potensi hayati adalah sumber daya alam yang ada di permukaan bumi dan hidup, antara lain hewan dan tumbuhan, misalnya perikanan, hutan mangrove dan terumbu karang. Potensi non hayati adalah sumber daya alam yang ada di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi tetapi tidak hidup, misalnya tanah, udara, mineral dan bahan tambang serta pariwisata.

Sumber daya alam di wilayah pesisir terdapat berbagai macam ekosistem.

Ekosistem pesisir laut merupakan sumber daya alam yang produktif sebagai

penyedia energi bagi kehidupan komunitas di dalamnya. Sumber daya alam pesisir

laut umumnya berupa aneka makhluk hidup yang dapat digunakan untuk kebutuhan

rumah tangga, ataupun dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk bertahan hidup.

Semua sumber daya alam ini dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar pesisir pantai

untuk bertahan hidup. Hal ini merupakan suatu insting dari manusia sebagai makhluk

yang memiliki akal dan pikiran.

Ekosistem pesisir laut mempunyai potensi sebagai sumber bahan pangan,

menunjukkan bahwa ekosistem pesisir dan laut merupakan aset yang tak ternilai

harganya di masa yang akan datang. Ekosistem pesisir laut meliputi estuaria, hutan

mangrove, padang lamun, terumbu karang, ekosistem pantai dan ekosistem

pulau-pulau kecil. Komponen-komponen yang menyusun ekosistem pesisir laut tersebut

perlu dijaga dan dilestarikan karena menyimpan sumber keanekaragaman hayati dan

plasma nutfah. Salah satu komponen ekosistem pesisir dan laut adalah hutan

mangrove.

Di Indonesia, hutan mangrove atau hutan bakau kurang lebih seluas 4,2 juta

ha.1

MANFAAT HUTAN MANGROVE

Hutan mangrove adalah hutan yang terdiri dari pohon-pohon besar dan

tumbuhan perdu. Vegatasi mangrove merupakan tumbuhan halofit (hidup dengan

adanya pengaruh garam), yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Faktor

ekologis yang menentukan komposisi vegetasi hutan mangrove adalah frekuensi air

laut tergenang secara tetap, endapan lumpur atau pasir, dan percampuran antara air

laut dengan air sungai di muara. Dengan kondisi yang spesifik ini, hutan mangrove

berperan penting dalam stabilitas ekosistem pantai pesisir.

Secara garis besar manfaat hutan mangrove dapat dibagi dalam dua bagian :

1. Fungsi ekonomis, yang terdiri atas :

a. Hasil berupa kayu (kayu konstruksi, kayu bakar, arang, serpihan kayu untuk

bubur kayu, tiang/pancang)

b. Hasil bukan kayu

• Hasil hutan ikutan (non kayu)

1

• Lahan (Ecotourisme dan lahan budidaya)

2. Fungsi ekologi, yang terdiri atas berbagai fungsi perlindungan lingkungan

ekosistem daratan dan lautan maupun habitat berbagai jenis fauna, diantaranya:

a. Sebagai proteksi dan abrasi/erosi, gelombang atau angin kencang.

b. Pengendalian instrusi air laut

c. Habitat berbagai jenis fauna

d. Sebagai tempat mencari, memijah dan berkembang biak berbagai jenis ikan dan

udang

e. Pembangunan lahan melalui proses sedimentasi

f. Pengontrol penyakit malaria

g. Memelihara kualitas air (mereduksi polutan, pencemar air)

Pemanfaatan hutan mangrove yang tidak seimbang mengakibatkan luasannya

semakin menurun. Kondisi ini tentunya mengancam kelangsungan hidup manusia.

Hutan mangrove merupakan sumberdaya alam yang sangat potensial dan mendukung

bagi kelangsungan hidup manusia, baik dari segi ekonomi, sosial maupun lingkungan

(ekologi).

Rusaknya hutan mangrove diakibatkan oleh penebangan dalam skala besar.

Tingginya interaksi manusia yang tinggal di sekitar kawasan hutan mangrove

menjadi salah satu faktor dominan yang menyebabkan tingginya kerusakan kawasan

hutan mangrove. Intensitas interaksi manusia dengan kawasan hutan mangrove yang

begitu tinggi pada dasarnya juga dipengaruhi oleh fakor lain dan salah satu fakor

pendorongnya adalah tuntutan ekonomi.

Masyarakat di sekitar pesisir pantai memanfaatkan hutan mangrove yang

hidup. Hutan mangrove yang kayunya banyak memiliki kegunaan untuk masyarakat

menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk memanfaatkannya demi melangsungkan

hidup. Seperti halnya di Desa Gambus Laut yang terletak di Kabupaten Batubara,

masyarakat menggunakan kayu bakau untuk dijadikan arang yang kemudian dapat

mereka jual dan bernilai ekonomi untuk kelangsungan hidup mereka. Namun,

pengolahan kayu bakau tersebut tidaklah diikuti dengan pelestarian kembali oleh

masyarakat. Karena menurut pengetahuan masyarakat sekitar khususnya pembuat

arang, kayu bakau yang telah dipotong akarnya akan kembali memunculkan tunas

baru, sehingga hal inilah yang membuat masyarakat tidak melestarikan kembali

hutan mangrove.

Dari wawancara dengan Bapak Mujani ( 64 Tahun) yang mengatakan bahwa

dahulu daerah Desa Gambus Laut ini dikelilingi oleh pohon bakau. Sekitar 30 Tahun

yang lalu tanah di Desa Gambus Laut ini masih didominasi oleh rawa-rawa yang

ditumbuhi oleh pohon-pohon bakau, sehingga mau seberapa banyak pun kayu

tersebut diambil tidak pernah habis. Oleh karena itu mereka merasa tidak perlu

melakukan pelestarian terhadap pohon bakau tersebut. Dahulu ada tiga kepala

keluarga yang bekerja sebagai pembuat arang. Mereka masing-masing memiliki satu

tungku yang mempunyai kapasitas 300 kg kayu bakau. Pada awalnya pekerjaan

membuat arang ini merupakan pekerjaan pokok mereka. Akan tetapi setelah

mempunyai anak, mereka mengalami pertambahan kebutuhan ekonomi, selain

membeli pangan untuk kehidupan sehari-hari mereka juga harus membiayai sekolah

anak mereka. Sehingga Pak Mujani mulai berkebun, menanam pisang dan coklat.

Jenis hutan mangrove yang yang terdapat di pesisir pantai timur adalah jenis

Rhizophora sp2

Kayu dari hutan-hutan mangrove dipanen terutama 90% untuk produksi

arang, misalnya di Sumatera (Boon 1936)

yang dapat digunakan sebagai bahan pembuat arang, dan jenis

Avicennia sp. Arang pada masa dahulu sebuah komoditi yang sangat terkenal karena

fungsinya sebagai salah satu sumber energi yang cukup bagus dan ramah lingkungan

namun seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi arang lambat laun

ditinggalkan dan beralih ke minyak bumi, batubara (bahan bakar fosil) dan listrik

karena dianggap lebih praktis. Arang bakau memiliki kualitas yang baik setelah

arang kayu oak dari Jepang dan arang onshyu dari Cina. Pengusahaan arang

mangrove di Indonesia sudah dilakukan sejak ratusan tahun lalu.

3

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, lahan kosong yang terdapat di Desa

Gambus Laut ini mulai dijual oleh para pemiliknya. Dikarenakan para pengusaha

perkebunan yang ingin membuka lahan di daerah ini. Mulyono mengatakan bahwa

pihak perkebunan berani membayar dengan nilai yang tinggi atas tanah mereka, . Salah seorang masyarakat di Desa

Gambus Laut Mulyono (25 Tahun) mengatakan bahwa beberapa orang

masyarakatnya bermata pencaharian sebagai pembuat arang, dengan menggunakan

kayu bakau yang terdapat di sekitar pesisir pantai. Para pembuat arang yang terdapat

di Desa Gambus Laut bukanlah para produsen arang yang utama, atau yang

produksinya terus menerus dilakukan. Usaha yang mereka punya masih dalam

bentuk tradisional yang hanya dapat menghasilkan sedikit arang.

2

Jenis Rhizophoraceae merupakan kayu bakar berkualitas baik karena menghasilkan panas yang tinggi dan awet. Sumber: Departemen kehutanan, Balai Pengelolaan Hutan Mangrove Wilayah II. 2010.

3

sehingga mereka banyak yang menjual tanahnya kepada pihak perkebunan. Lahan

kosong yang tadinya rawa yang penuh dengan tumbuhan bakau sekarang sudah

disulap oleh pihak perkebunan menjadi ladang sawit. Sehingga para pembuat arang

mulai kesulitan untuk mencari bahan baku membuat arang. Para pembuat arang

kemudian pergi ke pesisir pantai karena tumbuhan bakau di pesisir pantai masih

banyak. Bapak Mujani mengatakan dahulu dia tidak mengambil bakau di pesisir,

tetapi semenjak lahan kosong tempat dia biasa mengambil kayu bakau mulai

ditimbun dan ditanami bibit sawit maka mereka mulai pergi ke pesisir untuk

mengambil kayu bakau.

Pada awal menjadi pembuat arang Bapak Mujani hanya memiliki satu

tungku4

Pada tahun 1990 sudah dikeluarkan keppres No. 32 tentang Pengelolaan

Kawasan Lindung, yang terdapat pada pasal 26 yang berbunyi:

, setelah anak-anaknya dewasa Bapak Mujani mulai membangun satu tungku

lagi untuk anaknya. Begitu juga dengan keluarga yang lain, sehingga ada sekitar

enam tungku di Desa Gambus Laut. dan bahan baku yang diambil adalah dari pesisir

pantai. Bapak Mujani dan pembuat arang lainnya tidak pernah mempelajari

bagaimana penanaman kembali pohon bakau. Disamping minimnya pendidikan

mereka, pemerintah juga tidak pernah memberikan pengarahan terhadap mereka para

pembuat arang yang merupakan pengguna bakau. Sehingga lama kelamaan hutan

bakau di pesisir Desa Gambus Laut mulai menipis dan rusak.

“Perlindungan terhadap kawasan pantai berhutan bakau dilakukan untuk melestarikan hutan bakau dan tempat perkembangbiakannya berbagai biota laut disamping sebagai pelindung pantai dan pengikisan air laut serta pelindung usaha budidaya dibelakangnya.”

4

Pada pasal berikutnya di jelaskan batas kawasan hutan bakau, pada pasal 27

yang berbunyi:

“Kriteria kawasan pantai berhutan bakau adalah minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah kearah darat.”

Pada tahun disahkannya Keputusan Presiden ini kawasan pesisir khususnya

hutan bakau di desa Gambus Laut dalam keadaan baik. Para pembuat arang

menggunakan kayu bakau untuk diproses lebih lanjut menjadi arang dan hal ini

merupakan mata pencaharian sebagian masyarakat tersebut. Sejak lama mereka

sudah bergelut dalam bidang pembuatan arang ini hingga sekarang. Gudang arang

yang terdapat di daerah Gambus Laut ini 8 tungku dan saat ini yang aktif sekitar 6

tungku.

Akan tetapi, pemanfaatan kayu bakau yang terus-menerus dilakukan sebagian

masyarakat menyebabkan wilayah hutan bakau di desa Gambus Laut ini menjadi

rusak, sehingga wilayah ini menjadi kawasa konservasi. Data tentang kondisi hutan

menyatakan bahwa keadaan hutan mangrove di desa Gambus Laut ternyata lebih

banyak luas hutan yang rusak.

Kondisi Hutan Mangrove di desa Gambus Laut

No Kondisi Luas (ha)

1. Luas hutan yang kondisinya baik 180

2. Luas hutan yang kondisinya rusak 281

3, Luas hutan produksi yang sudah siap diambil

hasilnya

-

Pada tahun 2007 muncul Undang-undang Republik Indonesia No. 27 tahun

2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil pasal 35 pada Bab

Larangan yang menjelaskan bahwa:

“Dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang menebang mangrove dikawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain.”5

Dari wawancara dengan salah seorang pegawai di Departemen Kehutanan

Sumatera Utara, Bapak Ernest (31 Tahun) mengatakan bahwa wilayah pesisir di desa

Gambus Laut ini termasuk dalam kawasan konservasi. Adanya pemetaan terhadap

wilayah pesisir sebagai wilayah konservasi membuat masyarakat tidak dapat lagi

menggunakan kayu bakau. Tuntutan untuk bertahan hidup membuat manusia akan

mencari cara untuk dapat hidup dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada.

Dengan adanya larangan pengambilan bakau oleh pemerintah, dan juga keberadaan

perusahaan di areal lokasi yang dulunya menjadi situs pengambilan bakau oleh para

pembuat arang, menyebabkan munculnya permasalahan kehidupan (ekonomi) bagi

para pembuat arang ini.

Akses untuk pengambilan kayu bakau mulai ditutup. Pembuat arang menjadi

kesulitan untuk mendapatkan kayu bakau. Pembuat arang di Desa Gambus Laut di

satu sisi harus terus melanjutkan hidup dengan membuat arang, tapi di sisi lain

adanya tekanan dari pemerintah kepada mereka, yaitu penangkapan yang dilakukan

polisi hutan ketika pembuat arang mengambil arang di pesisir pantai. Pembuat arang

yang terlihat mengambil arang di pesisir pantai akan ditangkap dan diinapkan

dikantor dinas kehutanan selama dua sampai tiga hari.

5

1.2 Tinjauan Pustaka

Hutan mangrove mempunyai tajuk yang rata dan rapat serta memiliki jenis

pohon yang selalu berdaun. Keadaan lingkungan di mana hutan mangrove tumbuh,

mempunyai faktor-faktor yang ekstrim seperti salinitas air tanah dan tanahnya

tergenang air terus menerus. Meskipun mangrove toleran terhadap tanah bergaram

(halophytes), namun mangrove lebih bersifat facultative daripada bersifat obligative

karena dapat tumbuh dengan baik di air tawar.

Flora mangrove terdiri atas pohon, epipit, liana, alga, bakteri dan fungi.

Menurut Hutching dan Saenger (1987) di Indonesia tercatat ada 202 jenis tumbuhan

mangrove, meliputi 89 jenis pohon, 5 jenis palma, 19 jenis liana, 44 janis herba

tanah, 44 jenis epifit, dan 1 jenis paku6

Hasil hutan mangrove non kayu ini sampai dengan sekarang belum banyak

dikembangkan di Indonesia. Padahal apabila dikaji dengan baik, potensi sumberdaya

hutan mangrove non kayu di Indonesia sangat besar dan dapat medukung

pengelolaan hutan mangrove secara berkelanjutan. Salah satunya adalah sumberdaya

mangrove sebagai salah satu makanan alternatif. Mangrove memiliki kegunaan yang

baik sebagai bahan bangunan, dan kayu bakar. Sebagai kayu bakar, secara tradisional . Dari sekian banyak jenis mangrove di

Indonesia, jenis mangrove yang banyak ditemukan antara lain adalah jenis api-api

(Avicennia sp), bakau (Rhizophora sp), tancang (Bruguiera sp), dan bogem atau

pedada (Sonneratia sp), merupakan tumbuhan mangrove utama yang banyak

dijumpai. Jenis-jenis mangrove tersebut adalah kelompok mangrove yang

menangkap, menahan endapan dan menstabilkan tanah habitatnya.

6

masyarakat biasanya memakai jenis Xylocarpus sp (Nirih atau Nyirih), dan terutama

sebagai bahan pembuat arang biasanya dipakai Rhizophora sp. Oleh karena itu,

keberadaan dan kelestarian hutan mangrove sangatlah penting untuk kesejahteraan

manusia.

Manusia adalah makhluk budaya yang akan menggunakan kebudayaannya

dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Menurut Parsudi Suparlan, kebudayaan

adalah keseluruhan pengetahuan yang dipunyai oleh manusia sebagai makluk soaial,

yang isinya adalah perangkat-perangkat, model-model pengetahuan yang secara

selektif dapat digunakan untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan yang

dihadapi. Dalam pengertian ini kebudayaan adalah suatu kumpulan pedoman atau

pegangan yang kegunaan operasional dalam hal manusia mengadaptasi diri

menghadapi lingkungan tertentu (fisik/alam, sosial, dan kebudayaan) untuk mereka

dapat tetap melangsungkan kehidupannya (Harahap: 1996).

Spradley mendefenisikan kebudayaan sebagai sebuah sistem pengetahuan

yang diperoleh manusia melalui proses belajar, yang mereka gunakan untuk

menginterpretasikan dunia sekeliling mereka dan sekaligus menyusun strategi

perilaku dalam menghadapi dunia sekeliling mereka (Spadley;1997).

Spradley (1997) menjelaskan lebih lanjut bahwa kebudayaan berada dalam

pikiran (mind) manusia yang didapatkan dengan proses belajar dan menggunakan

budaya tersebut dalam aktivitas sehari-hari. Proses belajar tersebut menghasilkan

pengetahuan-pengetahuan yang berasal dari pengalaman-pengalaman individu atau

masyarakat yang pada akhirnya fenomena tersebut terorganisasi di dalam pikiran

mendeskripsikan pola yang ada dalam pikiran manusia itu adalah khas, yaitu melalui

metode folk taxonomi7

Apapun yang dihasilkan oleh setiap manusia baik yang bersifat nyata seperti

artefak maupun yang bersifat abstrak seperti pengetahuan yang ada dalam pikiran

seseorang sudah tergolong kepada hakekat karya manusia yang merupakan bagian

dari kebudayaan. Erat kaitannya dengan hal tersebut adaptasi dalam cara hidup juga

merupakan bagian dari kebudayaan serta pengalaman yang di dapat dalam setiap

rentetan kehidupan yang dijalani manusia. .

Dalam rangka adaptasi manusia terhadap lingkungannya, Cohen (1968)

mengatakan bahwa adaptasi adalah salah satu proses yang dilakukan oleh

sekelompok masyarakat dalam memanfaatkan sumber-sumber daya alam lingkungan

tempat hidupnya dan mendayagunakan untuk tujuan-tujuan produktif juga

mempertahankan kelangsungan hidupnya (Harahap: 1996).

Penelitian adaptasi masyarakat dengan lingkungan telah banyak diteliti oleh

para ahli, Julian Steward yang menjelaskan hubungan timbal balik yang terjadi

antara kebudayaan dan lingkungan mengenai penelaahan sudut adaptasi. Steward

meneliti tentang adaptasi masyarakat primitive yang dilakukan pada masyarakat

berburu dan meramu Shoshone di Great Basin, Amerika Utara. Ia menjelaskan

aspek-aspek tertentu dari kebudayaan Shoshone menurut ketersediaan sumberdaya

dalam lingkungan hidup semi-gurun yang tandus. Ia menjelaskan bahwa kasus

kepadatan penduduk, organisasi berbentuk kumpulan kecil beberapa keluarga yang

7

sangat tersebar dan pola menetap berubah-ubah pada teritori terbatas serta kurang

kekuasaan pemimpin yang permanen semuanya tercermin pada ketidakmampuan

teknologi Shoshone untuk mengekstraksi bahan makanan dalam jumlah banyak dan

stabil dari sumber daya yang tersedia secara sporadic dan tersebar pada lingkungan

yang gersang. Steward memandang dinamika organisasi sosial budaya sebagai hasil

dari proses adaptasi manusia dan lingkungannya (Harahap, 1997: 8). Manusia yang

sedang dalam keadaan mempertahankan hidup akan dengan segera melakukan

aktifitas yang dapat dilakukannya untuk bertahanhidup, aktifitas tersebut tidak

dilakukannya sendiri, melainkan dengan lingkungannya dan membentuk kelompok

dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Selanjutnya penelitian oleh Cliffort Geertz tentang aktifitas adaptasi petani

Indonesia Luar. Di Indonesia Luar (Sumatera) berkembang sistem ladang atau

pertanian berpindah. Pertanian ladang atau Swidden8

8

Sistem pertanian ladang adalah suatu sistem dimana petani menebas sebidang lahan di hutan, membiarkan vegetasi mongering dan kemudian dibakar sebelum ditanami dengan tanaman palawija.

sebagaimana disebut

antropolog, merupakan ladang yang setelah sekali panen, umumnya dua kali,

kesuburan tanah berkurang maka tersebut lahan akan ditinggalkan, kemudian

mencari bidang lahan baru di hutan yang kemudian akan dibersihkan. Lahan yang

ditinggalkan secara perlahan akan kembali subur dalam 10-15 tahun kemudian, maka

lahan itu bisa dibersihkan atau diusahakan kembali. Peladangan berpindah

merupakan satu adaptasi pertanian yang efektif pada lapisan tanah yang kurang subur

di daerah hutan basah tropis, dimana sebagian besar nutrein yang ada tersimpan pada

vegetasi (Harahap, 1997: 9).

Konsep strategi adaptasi lain yaitu yang dikemukakan oleh A. Terry Rambo

(1983) dalam ilmu ekologi manusia. Menurut Rambo, dalam kasus masyarakat

manusia, adaptasi yang diterapkan adalah hasil seleksi alam pada tingkat kebudayaan

atau sistem sosial yang berasal dari keputusan-keputusan dari individu atau

kelompok. Keputusan yang dihasilkan adalah mengenai strategi berinteraksi yang

menguntungkan dengan lingkungannya. Individu-individu atau kelompok membuat

pilihan-pilihan mengenai eksploitasi sumberdaya yang tersedia pada saat ia

memenuhi tuntutan hidup atau mengatasi ancaman-ancaman lingkungan. Dalam

studi antropologi, adaptasi sering dilihat sebagai cara mempertahankan kondisi

keberadaan kehidupan dalam menghadapi perubahan. Individu atau kelompok akan

membuat pilihan, jika menguntungkan maka pilihan tersebut akan dipakai. (Nita

Savitri, 1998, hal:15)

Sama seperti penelitian di atas, penelitian yang diajukan peneliti juga

mengenai adaptasi manusia terhadap lingkungannya (lingkungan hidup9

Adaptasi budaya tidak bisa dilihat sebagai suatu yang statis yang dicapai pada

saat permulaan sejarah suatu kebudayaan dan kemudian dipertahankan tidak berubah

sampai kapanpun. Sebaliknya, hubungan antara manusia dan alam merupakan satu ), lebih

spesifik lagi yaitu strategi adaptasi yang dilakukan oleh para pembuat arang. Sumber

daya alam yang terdapat di lingkungan sekitar tempat tinggal manusia yang biasa

dapat diakses secara bebas kini tidak dapat lagi dimanfaatkan atau digunakan untuk

kepentingan hidup manusia, sehingga manusia akan mencari cara untuk dapat

memanfaatkan sumberdaya alam yang ada demi mensejahterakan hidupnya.

9

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain

hubungan yang dinamis dimana keduanya terus-menerus beradaptasi dan beradaptasi

ulang sebagai bentuk perubahan menanggapi pengaruh dari yang lain.10

Heddy Shri Ahimsa Putra dalam bukunya Ekonomi Moral, Rasional dan

Politik dalam Industri Kecil di Jawa mengatakan:

“Adaptasi bukan hanya sekedar persoalan bagaimana mendapatkan

makanan dari suatu kawasan tertentu, tetapi juga mencakup persoalan

transformasi sumber-sumber daya lokal dengan mengikuti model dan

patokan-patokan, standard konsumsi manusia yang umum, serta biaya

dan harga atau mode-mode produksi di tingkat nasional.”

Pengertian adaptasi ini menjadi sangat luas bahkan dapat dikatakan

mencakup hampir seluruh pola perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Proses adaptasi manusia merupakan suatu bentuk kebudayaan, sehingga dapat

disimpulkan bahwa seluruh perilaku manusia merupakan kebudayaan. Setiap

perilaku kemudian dapat kita pandang sebagai suatu upaya untuk menyesuaikan diri

dengan lingkungan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai atau masalah yang

dihadapi dapat diatasi.

John W. Bennett (1969) membedakan antara adaptive behavior (perilaku

adaptif) dengan adaptive strategies (siasat-siasat adaptif) dan adaptive processes

(proses-proses adaptif). Bagi Bennett hanya perilaku yang berkenaan dengan

pencapaian tujuan atau penyelesaian masalah saja yang dapat dikatakan adaptif, dan

lebih khususnya lagi adalah perilaku untuk mengatasi kendala-kendala yang sulit,

yang meliputi keterbatasan atau kelangkaan sumber daya guna mencapai

tujuan-tujuan atau mewujudkan harapan-harapan yang diinginkan. Siasat-siasat adaptif

berada pada tingkat yang disadari oleh yang menjalankannya, pelaku dapat

10

merumuskan atau menyatakan siasat-siasat tersebut, berbeda dengan proses adaptif

yang merupakan pernyataan formulasi dari pengamat atau peneliti. (Heddy Shri

Ahimsa-Putra, 2003: 10). Pencapaian tujuan dan harapan yang dimaksudkan adalah

tujuan dan harapan untuk dapat melangsungkan kehidupan dalam upaya bertahan

hidup dengan lingkungan sekitar.

Heddy Shri Ahimsa mengganti konsep adaptif menjadi adaptasi, sebab

konsep adaptasi tidak menuntut pembuktian apakah suatu perilaku adaptif atau tidak.

Setiap perilaku kemudian dapat kita pandang sebagai suatu upaya untuk

menyesuaikan diri dengan suatu lingkungan agar tujuan yang diinginkan dapat

tercapai atau masalah yang dihadapi dapat diatasi.

Selanjutnya Bennett (1969) mengatakan, perilaku adaptasi mencakup

pengambilan berbagai keputusan, atau lebih khusus lagi pemilihan atas sejumlah

alternative. Perilaku adaptasi adalah perilaku yang ditujukan untuk mengatasi

masalah yang dihadapi atau untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Strategi

adaptasi dapat didefenisikan sebagai pola-pola yaitu perilaku atau tindakan berbagai

usaha yang direncanakan oleh manusia untuk dapat memenuhi syarat minimal yang

dibutuhkannya dan untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi

(Heddy Shri Ahimsa-Putra, 2003: 12).

Sebagaimana telah dikatakan oleh Bennett di atas, maka secara sederhana

strategi adaptasi dapat di defenisikan sebagai pola-pola berbagai usaha yang

direncanakan oleh manusia untuk dapat memenuhi syarat minimal yang

dibutuhkannya dan untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi di

tempat tersebut. Seperti halnya para pembuat arang yang terdapat di Desa Gambus

berbagai usaha untuk memanfaatkan sumberdaya alam demi mencapai tujuannya.

Tujuan untuk dapat bertahan hidup dalam masalah-masalah yang ada disekitar

mereka dan bagaimana cara mereka menyiasati ataupun beradaptasi dalam

menghadapi masalah-masalah yang ada di lingkungan hidup mereka.

1.3 Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka penelitian ini akan mengkaji bagaimana

masyarakat, khususnya para pembuat arang, menghadapi keterbatasan dalam

mengakses sumber daya alam yang terdapat di sekitar lingkungan mereka, terutama

sumber daya bakau yang digunakan sebagai bahan pembuatan arang.

Untuk lebih memudahkan dalam memahami permasalahan yang menjadi

fokus dalam penelitian ini, maka permasalahan tersebut dirumuskan dalam beberapa

pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap keberadaan hutan mangrove terkait

dengan kegiatan pembuatan arang?

2. Bagaimana pandangan masyarakat, khususnya para pembuat arang, terkait dengan

adanya larangan dari pemerintah dalam mengakses sumber daya kayu bakau?

3. Lantas, bagaimana strategi adaptasi yang dilakukan oleh para pembuat arang

tersebut?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang dilakukan

masyarakat dalam usaha untuk mempertahankan hidupnya, dan untuk mengetahui

bagaimana masyarakat memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat disekitar

Manfaat penelitian ini adalah secara praktis, yaitu yang nantinya hasil

penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, dan memberi

kontribusi yang berharga dalam memperluas wawasan pembaca, mahasiswa, para

praktisi (LSM) atau pembuat kebijakan bahwa masyarakat pesisir itu menggunakan

sumberdaya alam yang ada untuk kelangsungan hidupnya.

Manfaat secara akademis, untuk menambah kepustakaan pada bidang

Antropologi, yaitu pada bidang masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

kualitatif. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang berusaha

mengumpulkan data kualitatif sebanyak mungkin yang merupakan data utama untuk

menggambarkan permasalahan yang akan dibahas nantinya. Untuk mencapai sasaran

yang dituju yaitu mengungkap pengetahuan para pembuat arang desa Gambus Laut,

Kec. Lima Puluh, Kab. Batu Bara tentang lingkungan hidup dan siasat para pembuat

arang untuk bertahan hidup maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data

sebagai berikut.

1.5.2 Teknik pengumpulan data

a. Lapangan

o Informan

Wawancara dilakukan dengan informan. Informan yang lazimnya dikenal ada

tiga jenis, yaitu: informan pangkal, informan pokok atau informan kunci, dan

informan biasa. Informan pangkal, yaitu orang yang mempunyai pengetahuan luas

penjelasan tersebut maka peneliti telah menentukan informan pangkal meliputi

kepala desa, aparat pemerintah dinas kehutanan, dan dinas kelautan dan perairan.

- Bapak Kepala Desa di Desa Gambus Laut.

- Bapak Ernest, S.Hut (31 Tahun) merupakan Staff di Departement Kehutanan

Sumatera Utara.

- Bapak Aditya (25 Tahun) merupakan Pegawai di Dinas Kelautan dan

Perairan Batu Bara.

Data yang telah diperoleh dari informan pangkal meliputi kondisi desa, dan keadaan

lingkungan di sekitar pesisir Desa Gambus Laut.

Informan pokok atau informan kunci, yaitu orang yang mempunyai keahlian

mengenai suatu masalah yang ada dalam masyarakat tersebut dan yang menjadi

perhatian penelitian, seperti para pembuat arang, pekerja di gudang arang dan para

penjual kayu.

- Bapak Mujani (64 Tahun) merupakan Pembuat arang.

- Bu Sani (50 Tahun) merupakan pembuat arang.

- Bang Sutris (31 Tahun) merupakan pembuat arang.

- Bang Sapri (30 Tahun) merupakan pembuat arang.

- Kak Tuti

- Kak Wati

- Hasan (23 Tahun) merupakan pembuat arang.

Data yang telah diperoleh dari informan pokok tentang strategi adaptasi yang

Informan biasa, yaitu orang yang memberikan informasi mengenai sesuatu

masalah sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya, tetapi bukan ahlinya, seperti

masyarakat yang ada di sekitar gudang arang.

- Mulyono (25 Tahun) merupakan pekerja pabrik, dahulunya pernah bekerja

bersama bapak Sutimin.

- Nenek Ngatiem merupakan warga kampung Desa Gambus Laut.

- Kakek merupakan warga kampung Desa Gambus Laut.

- Hendra (23) penjual kayu

- Arif ( 20 Tahun) anak pembuat arang

Jenis Informan Individu Informasi yang di dapat

Pangkal Kepala Desa

Departement

Kehutanan

Dinas Kelautan dan

Peraian

- Sejarah desa, data desa, batas-batas

desa, dan data kependudukan.

- Undang-undang tentang Pengelolahan

Kawasan Hutan Lindung.

- Informasi tentang kondisi pesisir di Desa

Gambus Laut

Kunci Pak Mujani

Bang Sutris

Ibu Sani/Pak

Sutimin

- Sejarah pembuatan arang, cara membuat

arang, strategi adaptasi.

- Proses pembuatan arang, cara

mendapatkan kayu, strategi adaptasi.

- Cara mendapatkan kayu, proses

pembuatan arang,

Nenek Ngatiem dan

Kakek

Hendra

Arif

arang, lokasi pengambilan kayu.

- Tentang aktifitas masyarakat sekitar.

- Lokasi pengambilan kayu, hambatan

dalam mengambil kayu, dan tentang

para penjaga pantai.

- Lokasi pengambilan kayu, dan tentang

penjaga pesisir pantai.

Data yang diperoleh dari informan biasa adalah tentang siapa-siapa saja yang bisa

ditemui peneliti untuk mendapatkan informasi tentang masalah penelitian.

o Wawancara

Wawancara mendalam (indepth interview) digunakan untuk memperoleh data

mengenai pandangan-pandangan Pembuat Arang di Desa Gambus Laut, Kec. Lima

Puluh, Kab. Batu Bara tentang hutan mangrove dan larangan dari pemerintah dalam

mengakses sumber daya kayu bakau serta siasat mereka dalam bertahan hidup.

Saat itu saya datang ke Desa Gambus Laut ini untuk melihat keadaan desa.

Observasi awal saya sebelum saya tinggal di Desa Gambus Laut. Kemudian

Mulyono membawa saya ke lokasi dapur arang. Wawancara pertama kali saya

lakukan dengan Ibu Sani, dia adalah informan pertama saya. Wawancara dengan Ibu

Sani sewaktu saya pertama kali datang ke Desa Gambus Laut. Saya melihat Bu Sani

sedang memilah-milah kayu yang akan dibuat menjadi arang. Dia bersama suami dan

dua orang anak laki-lakinya. Suami Bu Sani bernama Pak Sutimin. Ibu Sani agak

dia berfikir saya adalah wartawan yang mau mengambil berita tentang pembuatan

arang dan masalah larangan pengambilan kayu bakau lalu saya memperkenalkan diri

dan menjelaskan bahwa saya bukan wartawan, barulah pembicaraan dimulai dengan

santai.

Pertanyaan dimulai dari asalmuasal pembuatan arang. Dari mana mereka

mempelajari pembuatan arang ini. Lalu pertanyaan berlanjut kepada cara

pengambilan kayu. Bu Sani mengatakan bahwa dia dan suaminya tidak mengambil

kayu sendiri. Mereka membeli kayu-kayu itu dari penjual kayu langganan mereka.

Satu sampan berisi kayu dihargai sebesar sepuluh ribu rupiah. Bu Sani mengatakan

kadang dia membeli sampai dua sampan berisi kayu. Dan terkadang hanya satu

sampan saja. Tungku yang dimilikinya berkapasitas 200 kg. Proses Pembelian kayu

tidak menggunakan sistem timbang berat, tapi hanya dengan sistem satu sampan,

ntah berapa kilo isi kayu di sampan itu harganya tetap sepuluh ribu rupiah. Jika

persediaan kayunya masih ada Bu Sani hanya membeli satu sampan saja. Namun,

jika persediaan kayunya tinggal sedikit maka dia akan segera membeli kayu kembali.

Tidak seperti suaminya Bu Sani adalah orang yang ramah. Itulah wawancara singkat

saya dengan Bu Sani, karena hari sudah sore saya memutuskan untuk melanjutkan

wawancara dilain waktu. Setelah mengambil beberapa foto saya pun pamit pulang.

Kedatangan saya yang kedua kalinya di Desa Gambus Laut, saya kembali

medatangi Bu Sani. Hanya wawancara singkat tentang proses pembuatan tungku

arang lalu Bu Sani menyuruh saya untuk mendatangi Pak Mujani yang merupakan

pembuat arang juga. Rumah Pak Mujani tidak begitu jauh dari rumah Bu Sani.

Kemudian saya bertemu dengan keluarga Pak Mujani. Sama seperti Bu Sani.

menganggap saya adalah orang asing. Awal perjumpaan saya saat itu adalah dengan

Kak Tuti, Kak Tuti adalah Istri Bang Sapri yang merupakan anak dari Pak Mujani.

Saat itu Pak Mujani sedang tidak ada dirumah, jadi saya memutuskan untuk

mewawancarai anaknya saja. Bang Sapri merupakan pembuat arang, saat itu Kak

Tuti sedang menjaga tungku arangnya yang sedang dalam proses pemasakan.

Kemudian saya bertanya tentang proses pemasakan arang. Bang Sapri mengatakan

proses pemasakan arang tidak boleh ditinggal, karena selama proses pemasakan api

tidak boleh mati, jika api mati maka kayu tidak akan menjadi arang malahan kayu

akan menjadi abu. Oleh karena itu, Bang Sapri dan Kak Tuti selalu bergantian untuk

menjaga api bakaran arang.

Wawancara mendalam saya terapkan kepada keluarga Pak Mujani. Pak

Mujani mempunyai lima orang anak laki-laki yang bekerja sebagai pembuat arang,

dari keluarga Pak Mujani saya banyak mendapatkan informasi tentang kehidupan

pembuat arang di Desa Gambus Laut. Keluarga Pak Mujani sangat terbuka, terutama

istrinya Ibu Jumikem. Ibu Jumikem sangat senang didatangi oleh orang, apalagi jika

yang datang adalah anak gadis, itu dikarenakan dia tidak mempunyai anak

perempuan. Jadi jika dia melihat ada anak gadis yang datang dia langsung keluar dan

mendatanginya.

Bang Sapri mengatakan susah saat ini untuk mencari kayu bakau, karena

mereka musti kejar-kejaran dengan aparat pemerintahan yaitu polisi hutan. Karena

jika ketahuan mereka akan ditangkap dan disuruh membayar denda. Walaupun

kemudian mereka dilepaskan kembali, tapi adanya denda tersebut sangat

memberatkan mereka. Dan lagi aparat pemerintah yang katanya adalah polisi hutan

gunakan untuk membuat arang. hal itu terjadi dua atau tiga bulan sekali. dan saat

mereka datang, mereka juga meminta uang kepada pembuat arang.

Sedikit keterangan diatas adalah kronologis dari jalannya wawancara

mendalam yang telah saya laksanakan. Wawancara ini dilakukan agar mendapatkan

data mengenai bagaimana strategi yang dilakukan pembuat arang dalam menghadapi

permasalahan yang terjadi akibat larangan penganbilan kayu bakau yang dibuat oleh

pemerintah.

o Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi langsung untuk

memperoleh gambaran selengkapnya mengenai pengolahan/pemanfaatan sumber

daya alam kayu mangrove menjadi arang oleh para pembuat arang di desa Gambus

Laut, Kec. Lima Puluh, Kab. Batu Bara. Pengamatan yang dilakukan peneliti terkait

dengan kegiatan para pembuat arang dan kehidupan sehari-hari mereka yang

merupakan cerminan dari strategi beradaptasi. Melihat bagaimana cara pembuat

arang menyusun kayu-kayu di dalam tungku kemudian membongkar tungku yang

telah selesai dimasak. Bagaimana keadaan rumah mereka dan apa-apa saja yang

mereka lakukan selain membuat arang.

o Studi Dokumentasi

Untuk melengkapi data yang diperoleh di lapangan, peneliti akan mencari

data yang terkait dengan masalah penelitian berupa buku-buku, jurnal, tesis, laporan

penelitian, skripsi, majalah, surat kabar dan tulisan-tulisan lainnya termasuk tulisan

dari media elektronik yang berkenaan dengan masalah penelitian untuk menambah

pemahaman penulis terhadap pemasalahan yang akan diteliti. Penggunaan data-data

ini adalah untuk mendukung data yang didapat dari lapangan.

o Data Visual

Gambar visual yang dihasilkan sebagai bukti yang dapat dilihat oleh semua

orang, dan sebagai data pelengkap yang paling akhir.

b. Analisis Data

Data yang di peroleh dari lapangan dianalisi secara kualitatif. Data yang

dikumpulkan melalui pengamatan dan wawancara akan disusun sesuai dengan

kategori perilaku, siasat (pengetahuan), dan proses. Kemudian dilakukan

penganalisaan hubungan dari setiap bagian yang telah disusun untuk memudahkan

saat mendeskripsikannya. Setelah ini akan dianalisa kategori-kategori tersebut secara

mendalam sesuai data yang dibutuhkan.

1.6 Pengalaman Di Lapangan

Kunjungan pertama saya pada pertengahan tahun 2011, saat itu saya datang

hanya untuk observasi awal. Saya pergi ke kantor Kepala Desa Gambus Laut untuk

meminta ijin penelitian, saat itu saya tidak bertemu dengan siapa-siapa karena

seluruh pegawai sedang istrahat, kemudian ada salah seorang penduduk yang datang

dan bertanya kepada saya apa yang saya lakukan di kantor itu, setelah saya

kepala desa. Saat itu langsung saya hubungi dan ternyata rumah sektretaris tidak jauh

dari kantor kepala desa. Ibu itu pun segera membuka kantor dan memberikan

data-data yang saya butuhkan.

Kunjungan kedua saya untuk melihat lokasi pembuatan arang, saat itu

Mulyono membawa saya ke tempat Bu Sani dan Pak Sutimin. Tatapan mereka agak

tidak mengenakkan saat melihat saya. Saat saya menghampirinya, dia langsung

berbicara bahasa jawa kepada Mulyono. Dalam bahasa jawa dia bertanya kepada

Mulyono saya ini siapa dan mau apa datang ke tempat dapur arangnya. Lalu

mulyono menjelaskan dengan bahasa jawa juga bahwa saya hanya seorang

mahasiswa dan hanya ingin belajar. Setelah saya berbincang-bincang dengan Bu

Sani, ternyata awalnya dia berfikir saya adalah wartawan. Sebab dia bilang

sebelumnya pernah wartawan datang dan mengambil gambar kegiatan mereka. Tidak

seperti Bu Sani yang mulai mencair dalam suasana perbincangan suami bu Sani yaitu

Pak Sutimin tidak terlalu memberikan respon yang baik. Dia lebih banyak diam dan

sesekali memperhatikan saya. Kendalanya adalah mereka masih menggunakan

bahasa Jawa untuk berkomunikasi, sehingga saya kurang mengetahui apa yang

mereka katakan, Mulyono lah yang menjadi translater saya.

Kunjungan penelitian berikutnya saya menginap tiga hari dirumah salah

seorang warga, namanya Nenek Ngatiem dan Kakek Tukimin dan anak bungsunya

bernama yayuk. Nenek dan Kakek sangat baik dan ramah, dan setelah saya tinggal

disitu baru saya mengetahui bahwa mereka tidak mempunyai sanitasi yang baik.

Mereka masih menggunakan jamban, semua rumah di dusun ini masih menggunakan

jamban, termasuk rumah Kepala Desa. Kebetulan rumah Kepala Desan terletak di

untuk mengunjungi Bu Sani, lalu Bu Sani menyarankan saya untuk ke tempat Pak

Mujani, di sana saya bertemu dengan Bang Supri, Hasan, Kak Tuti, Kak Wati dan Bu

Jumikem, sambutan mereka sangat baik tetapi saya hanya sebentar saja karena sudah

sore. Malamnya saya berniat pergi ke rumah Kepala Desa untuk melapor bahwa saya

tinggal di dusun itu untuk beberapa hari, tetapi ternyata Kakek sudah lebih dulu

melapor kepada Kepala Desa. Keesokan harinya saya langsung menuju kerumah Bu

Jumikem dan disana saya bertemu dengan Pak Mujani, Bang Budi dan Bang Sutris

yang merupakan anak Bu Jumikem dan Pak Mujani. Bu Jumikem langsung membuat

keripik pisang untuk teman mengobrol, pisang itu hasil dari kebunnya, dan tidak

tanggung-tanggung Bu Jumikem juga menyuruh anaknya memanjat pohon kelapa

untuk mengambil “degan”. Ibu Jumikem sangat baik dan ramah, kami juga di ajak

makan siang di rumahnya tapi kami sudah janji sama nenek untuk makan siang

dirumah. Sorenya saya membantu Bang Sutris dan Kak Wati membongkar tungku

arangnya. Saat membongkar arang banyak yang membantu, Hasan dan Arif juga ikut

membantu memasukkan arang ke goni, keseluruhan arang ada enam goni. Keesokan

paginya saya kembali ke rumah Bu Jumikem, saat itu bu Jumikem sedang mencuci

jadi saya ke rumah Kak Wati untuk mengobrol sedikit dengannya sebelum saya

kembali ke Medan. Setelah lama mengobrol dengan kak Wati saya kembali ke rumah

Ibu Jumikem untuk berpamitan karena akan pulang ke Medan.

Saya sempat membiarkan data penelitian ini selama sebulan. Data penelitian

saya berupa foto-foto yang ada di handphone hilang, dikarenakan handphonenya

dicuri orang, tidak tau kenapa saya menjadi malas untuk mengerjakan skripsi ini.

Sampai beberapa bulan saya diamkan. Kemudian saya mendapat pekerjaan, saya

sanggup. Satu tahun berlalu dan saya masih bekerja dan memdiamkan data-data

penelian saya. Kemudian di satu kesempatan saya datang ke Desa Gambus Laut lagi

untuk mengambil data-data peneliat yang hilang berupa foto-foto, dan saya kembali

me-refresh kembali data-data penelitian saya. Saya pergi kerumah Ibu Jumikem,

ternyata Ibu Jumikem sedang pergi ke Perdagangan tempat saudaranya yang sedang

pesta jadi saya pergi ke rumah kak Wati, saya mengobrol dengan kak Wati dan Bang

Sutris, kebetulan ada Bang Budi, Hasan dan Arif. Lalu kami mengobrol di pondok

yang ada di rumah Bu Jumikem.

Setelah kembali ke Medan saya mulai mengerjakan skripsi ini, namun karena

sambil bekerja saya tidak dapat fokus dengan skripsi ini. Saya kebanyakan

mendiamkan skripsi ini dari pada mengerjakannya, dan akhirnya skripsi ini tidur

selama setahun lagi sampai akhirnya di saat terakhir masa kuliah, saya memutuskan

untuk berhenti dari pekerjaan saya karena saya tidak dapat fokus dengan dengan

skripsi ini jika masih bekerja. Akhirnya saya kembali fokus ke skripsi ini, lalu saya

kembali ke lapangan untuk mengambil data-data kembali sebagai tambahan data-data

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

2.1. Gambaran LokasiKabupaten Batu Bara merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang baru terbentuk pada tahun 2007, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Asahan. Batu Bara berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara yang berbatasan dengan Selat Malaka. Kabupaten Batu Bara menempati area seluas 90.496 Ha yang terdiri dari 7 Kecamatan serta 100 Desa/Kelurahan Definitif.

Wilayah Kabupaten Batu Bara di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai, di sebelah Selatan dengan Kabupaten Asahan, di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Simalungun dan di sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka.

Sebagian besar kecamatan yang terdapat di kabupaten batu bara berada di pesisir pantai timur. Ibu kota kabupaten yaitu kecamatan lima puluh yang merupakan kecamatan terbesar di kabupaten batubara ini terletak di pesisir pantai timur juga, sehingga tidak heran jika wilayah ini merupakan wilayah pesisir yang banyak menghasilkan produksi pantai.

2.1.1. Lokasi dan Luas Desa Gambus Laut

Berdasarkan data tahun 2011, luas desa Gambus Laut adalah 1430 ha, terdiri dari pemukiman penduduk 448 ha, hutan mangrove 461 ha, sawah 321 ha, pekarangan dan lain-lain 200 ha. Desa Gambus Laut terbagi atas wilayah administrasi pemerintahan yang lebih kecil yang dinamakan dusun, dan masing-masing dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun dan dipilih oleh warga dusun yang disyahkan oleh Kepala Desa Gambus Laut. Di desa Gambus Laut terdapat 8 dusun, setiap dusun memiliki nama, dusun 1 adalah titi payung, dusun 2 adalah pematang panai, dusun 3 adalah kampung lima, dusun 4 adalah kampung mesjid, dusun 5 sungai megang, dusun 6 dan dusun 7 adalah pemetang segenap, dan dusun 8 adalah sei kuba.

2.1.2. Sejarah Desa

Desa Gambus laut pada awalnya merupakan bagian dari Desa Perupuk, Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Asahan pada tahun 1993. Desa Perupuk di mekarkan menjadi dua Desa,. Desa Perupuk sebagai Desa Induk dan Desa Gambus Laut sebagai Desa Pemekaran.

2.1.3. Letak Geografis dan Lingkungan Alam

Secara administratif batas-batas desa Gambus Laut adalah, -Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka

-Sebelah selatan berbatasan dengan desa Lau kuk Bulan

-Sebelah barat berbatasan dengan desa Suka Ramai/Kuala Indah -Sebelah timur berbatasan dengan desa Perupuk

Desa gambus Laut merupakan wilayah pesisir dan terletak di dataran rendah dengan tetinggian di atas permukaan laut sebesar 0,5 m. Kondisi geografis dan rendahnya permukaan tanah menyebabkan desa Gambus Laut di pengaruhi oleh pasang surut air laut, beberapa rumah di desa Gambus Laut ini terutama pemukiman warga yang terletak di pinggiran sungai saat air pasang besar maka akan terendam air sampai ketinggian 50 cm. Pasang surutnya air dapat terjadi siang dan malam. Curah hujan rata-rata 16 mm setiap tahun dan suhu udara rata-rata 36 derajat C setiap tahun. 2.1.4. Keadaan Penduduk

Berdasarkan monografi desa pada tahun 2011 penduduk desa Gambus Laut berjumlah 4.409 jiwa atau 1.198 kepala keluarga (KK), yang terdiri atas 2.260 jiwa laki-laki (51,26%) dan 2.149 jiwa wanita (48,74%). Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3

No Jenis Kelamin Kelompok Umur Jumlah %

1 Laki-laki 0-15 513 11,63

16-55 1126 25,53

2 Perempuan 0-15 686 15,55

16-55 1019 23,12

>55 444 10,08

Total 4409 100

Sumber: Monografi desa Gambus Laut tahun 2011

Penduduk tersebar di 8 dusun yang kepadatannya berbeda antara satu dusun dengan dusun lainnya. Menurut data dari kantor kepala desa Gambus Laut penduduk yang sangat padat adalah dusun VII dengan jumlah penduduk 1.091 jiwa. Dusun yang mempunyai tingkat kepadatan penduduk rendah adalah dusun I dengan jumlah penduduk 420 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4

No Dusun Jumlah KK Jumlah

1 I 113 KK 420 jiwa

2 II 130 KK 451 jiwa

3 III 128 KK 439 jiwa

4 IV 132 KK 473 jiwa

5 V 144 KK 537 jiwa

6 VI 136 KK 484 jiwa

7 VII 278 KK 1091 jiwa

8 VIII 137 KK 514 jiwa

Total 1198 KK 4409 jiwa Sumber: Monografi desa Gambus Laut tahun 2011

suku yang di desa Gambus Laut yaitu suku jawa, aceh, banjar dan batak toba. Keberagaman suku ini akibat migrasi.

Berdasarkan agama, mayoritas penduduk desa Gambus Laut beragama Islam dengan jumlah 4.252 jiwa (96,44%), sedangkan yang beragama lain adalah: beragama Kristen Protestan 106 jiwa (2,40%), dan beragama Kristen Katolik 51 jiwa (1,16%).

Tingkat pendidikan penduduk desa relatif tinggi, tidak tamat SD 225 jiwa (5,13%), tamat SD 1353 jiwa (30,68%), tamat SLTP 1.169 jiwa (26,51%), tamat SLTA 1146 jiwa (25,99%). Sedangkan penduduk yang menamatkan perguruan tinggi 63 jiwa (1,425%). Jumlah penduduk yang belum bersekolah sebanyak 453 jiwa (10,27%).

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk di desa Gambus Laut tergolong berpendidikan cukup tinggi. Hal ini didorong oleh fasilitas pendidikan di desa Gambus Laut yang memadai. Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan 9 tahun baru terjadi beberapa tahun ini, sehingga jumlah lulusan SD dan SLTP mendominasi peringkat pertama.

2.1.4. Keadaan Flora dan Fauna

Jenis tumbuhan yang terdapat di desa Gambus Laut cukup beragam walaupun desa ini terletak di daerah pesisir pantai. Tumbuhan yang terdapat di daerah ini antara lain: kelapa, kelapa sawit, rumbia, cemara, pohon bakau (mangrove), dan nipah. Beberapa jenis tumbuhan palawija juga dapat timbuh di desa ini antara lain: jagung, padi, cabai, dan kacang-kacangan.

Dan ada juga hewan peliharaan penduduk seperti kambing, lembu, bebek, entok, dan ayam. Hewan peliharaan ini selain untuk dikonsumsi sendiri juga dijual sebagai penambah penghasilan rumahtangga. Jenis hewan peliharaan lain yang tidak untuk dikonsumsi adalah ikan lele, kucing dan burung perkutut.

2.2. Pola Pemukiman Penduduk dan Sarana Desa

2.2.1. Pola Pemukiman

Pola pemukiman penduduk di desa Gambus Laut tidak terlalu padat. Hal ini terlihat dari masih terdapat tanah kosong yang ditanami sawit dan cabai oleh penduduk. Jenis rumah di desa Gambus Laut ini berupa rumah permanen, semi permanen dan non permanen. Rumah-rumah yang dibangun tergantung dari keadaan ekonomi dan jumlah anggota keluarga yang tinggal di dalam rumah.

Rumah permanen yaitu rumah yang berlantaikan kramik atau semen dan berdindingkan semen, atap rumah dari seng bergelombang dan ada juga rumah yang sudah menggunakan seng multiroof. Rumah semi permanen yaitu rumah yang didasarnya adalah semen dan berdindingkan setengah tepas dan setengah semen, atap rumah terbuat dari tepas yaitu anyaman daun nipah. sedangkan rumah non permanen yaitu rumah yang berdinding anyaman bambu dan atap dari anyaman daun nipah, sedangkan lantainya ada yang sudah di semen dan ada juga yang masih berlantaikan tanah.

rumah. Rata-rata penduduk desa Gambus Laut kurang memperhatikan sanitasi. Penduduk desa Gambus Laut masih menggunakan jamban sebagai WC mereka, dengan mengorek lubang seluas 6x4meter dan di dalam kolam tersebut hidup beberapa ekor lele. Berbeda dengan rumah penduduk yang ada di dekat sungai, mereka membuat jamban di pinggir sungai, mereka tidak lagi membuat kolam.

Aliran listrik masuk di desa ini sekitar tahun 1992, waktu itu Perusahaan Listrik Negara melakukan program masuk listrik gratis. Sedangkan untuk sarana air minum mereka mengambil sumber air sumur bor yang diberikan oleh Perusahaan INALUM. Pada umumnya sumber air di desa Gambus Laut adalah air sumur, baik itu sumur bor atau sumur dangkal.

2.2.2. Sarana Ekonomi Desa

Kondisi desa Gambus Laut yang terletak di dataran rendah tidak membuat sarana ekonomi di desa ini terbatas. Penduduk desa Gambus Laut sangat beruntung karena memiliki tekstur tanah yang dapat diolah menjadi tanah pertanian untuk menanam padi dan palawija. Selain kekayaan alam lautnya, masyarakat juga punya kekayaan alam daratan.

Tabel 5

No Mata Pencaharian Jumlah %

1 Nelayan 896 62,70

2 Petani 232 16,23

3 Buruh Tani 128 8,95

4 Pedagang 86 6,10

5 Tukang Batu 5 0,34

6 Penjahit 5 0,34

7 Pegawai Negeri 46 3,21

8 Perangkat Desa 11 0,76

9 Pengrajin 2 0,13

10 Industri Kecil 8 0,55

11 Buruh Industri 10 0,69

Total 1429 100

Sumber: Monografi desa Gambus Laut tahun 2011 2.2.3. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan di desa Gambus Laut ini kurang memadai. Di desa Gambus Laut ini hanya terdapat 2 gedung SD Inpres, dan 6 Gedung PAUD. Lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 6

No Sekolah Unit Murid Guru

1 PAUD 6 127 8