Lampiran 1. Ekstraksi Etanol Batang dan Daun Evodia dengan Metode

dimasukkan ke dalam botol

Lampiran 2. Peremajaan Biakan Murni dan Penyiapan Mikroba Uji

disubkultur dengan menggunakan media miring

dinkubasi pada suhu 37º C selama 24-72 jam

disuspensikan dalam larutan NaCl 0,9% steril sehingga diperoleh kekeruhan standart Mc. Farland dilakukan pengenceran 10-2 sehingga diperoleh suspensi 106 CFU/ml

Suspensi C. albicans Isolat S. mutans,

Lampiran 3. Uji Aktivitas Ekstrak Etanol Batang dan Daun Evodia (Euodia ridleyi Horch.) terhadap Pertumbuhan S. mutans,

S. dysenteriae dan C. albicans

dituang ke dalam cawan steril dibiarkan memadat

diusapkan suspensi biakan dengan

cotton bud

diletakkan cakram yang mengandung ekstrak tumbuhan uji

diletakkan cakram pembanding diinkubasi selama 24-72 jam

diamati dan diukur zona bening di sekitar cakram

Media MHA

Media Uji

Lampiran 4. Pengamatan Zona Hambat (mm) Ekstrak Etanol Batang Evodia terhadap Pertumbuhan S. mutans, S. dysenteriae, dan

C. albicans Hari I

Perlakuan Ulangan diameter zona hambat (mm) Keterangan: Diameter zona hambat sebesar 6 mm sama dengan diameter cakram sehingga dinyatakan tidak memiliki daya hambat pertumbuhan.

Pengamatan Zona Hambat (mm) Ekstrak Etanol Batang Evodia terhadap Pertumbuhan S. mutans, S. dysenteriae, dan C. albicans Hari II

Lampiran 5. Pengamatan Zona Hambat (mm) Ekstrak Etanol Batang Evodia terhadap Pertumbuhan S. mutans, S. dysenteriae, dan

C. albicans Hari III

Perlakuan Ulangan diameter zona hambat (mm)

Total (mm) Rata-rata (mm) Mikroba uji Konsentrasi

Ekstrak (%)

1 2 3

S. mutans 0 6,00 6,00 6,00 18,00 6,00

5 6,03 10,69 9,03 25,74 8,58 10 8,53 10,03 9,53 28,08 9,36 20 7,03 13,03 12,03 32,08 10,69 40 8,03 10,53 11,65 30,20 10,07

S. dysnteriae 0 6,00 6,00 6,00 18,00 6,00 5 10,53 9,03 7,03 26,58 8,86 10 14,03 8,03 7,53 29,58 9,86 20 12,53 11,03 11,03 34,58 11,53 40 16,03 12,14 9,53 37,69 12,56

C. albicans 0 6,00 6,00 6,00 18,00 6,00

Lampiran 6. Pengamatan Zona Hambat (mm) Ekstrak Etanol Daun Evodia

terhadap Pertumbuhan S. mutans, S. dysenteriae, dan

C. albicans Hari I

Perlakuan Ulangan diameter zona hambat (mm) Keterangan: Diameter zona hambat sebesar 6 mm sama dengan diameter cakram sehingga dinyatakan tidak memiliki daya hambat pertumbuhan.

Pengamatan Zona Hambat (mm) Ekstrak Etanol Daun Evodia terhadap Pertumbuhan S. mutans, S. dysenteriae, dan C. albicans Hari II

Lampiran 7. Pengamatan Zona Hambat (mm) Ekstrak Etanol Daun Evodia

terhadap Pertumbuhan S. mutans, S. dysenteriae, dan

C. albicans Hari III

Perlakuan Ulangan diameter zona hambat (mm)

Total (mm) Rata-rata (mm) Mikroba uji Konsentrasi

Ekstrak (%)

1 2 3

S. mutans 0 6,00 6,00 6,00 18,00 6,00

5 10,03 9,20 6,03 25,25 8,42 10 13,03 8,03 8,03 29,08 9,69 20 11,53 10,03 14,03 35,58 11,86 40 15,03 9,53 14,53 39,08 13,03

S. dysnteriae 0 6,00 6,00 6,00 18,00 6,00

5 9,03 9,53 9,08 27,63 9,21

10 7,03 12,03 10,53 29,58 9,86 20 12,60 10,54 11,03 34,16 11,39 40 10,03 14,03 12,53 36,58 12,19

C. albicans 0 6,00 6,00 6,00 18,00 6,00

Lampiran 8. Pengamatan Zona Hambat (mm) Kontrol Positif Kloramfenikol (30 µg), Nistatin (20,6 µg) dan Kontrol Negatif (DMSO)

terhadap Pertumbuhan S. mutans, S. dysenteriae, dan

C. albicans Hari I, II dan III

Mikroba uji

Senyawa / Diameter Zona Hambat (mm)

Hari I Hari II Hari III Kloramfenikol

(30 µg) DMSO

Kloramfenikol

(30 µg) DMSO

Kloramfenikol

(30 µg) DMSO

S. mutans 25,05 6,00 23,89 6,00 22,89 6,00

S. dysenteriae 27,86 6,00 26,86 6,00 25,03 6,00 Keterangan: Diameter zona hambat sebesar 6 mm sama dengan diameter cakram sehingga dinyatakan tidak memiliki daya hambat pertumbuhan.

Mikroba uji Senyawa / Diameter Zona Hambat (mm)

Hari I Hari II Hari III Nistatin

(20,6 µg) DMSO

Nistatin

(20,6 µg) DMSO

Nistatin

(20,6 µg) DMSO

Lampiran 9. Pengamatan Zona Hambat Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) Batang Evodia dan Daun Evodia terhadap pertumbuhan S. mutans, S. dysenteriae, dan C. albicans Hari I

Sampel Tumbuhan

Perlakuan Ulangan diameter zona hambat

Lampiran 10. Pengamatan Zona Hambat Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) Batang Evodia dan Daun Evodia terhadap pertumbuhan S. mutans, S. dysenteriae, dan C. albicans Hari II

Sampel Tumbuhan

Perlakuan Ulangan diameter zona hambat

Lampiran 11. Pengamatan Zona Hambat Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) Batang Evodia dan Daun Evodia terhadap pertumbuhan S. mutans, S. dysenteriae, dan C. albicans Hari III

Sampel Tumbuhan

Perlakuan Ulangan diameter zona hambat

Lampiran 12. Hasil Uji Statistik Ekstrak Etanol Batang Evodia terhadap Pertumbuhan S. mutans

Perlakuan Rata-Rata Zona Hambat (mm)

Mikroba Uji Kontrol + /

Hasil Uji Statistik Ekstrak Etanol Batang Evodia terhadap Pertumbuhan

S. dysenteriae

Perlakuan Rata-Rata Zona Hambat (mm)

Mikroba Uji Kontrol +/

Hasil Uji Statistik Ekstrak Etanol Batang Evodia terhadap Pertumbuhan

C. albicans

Perlakuan Rata-Rata Zona Hambat (mm)

Lampiran 13. Hasil Uji Statistik Ekstrak Etanol Daun Evodia terhadap Pertumbuhan S. mutans

Perlakuan Rata-Rata Zona Hambat (mm) Mikroba Uji Kontrol +/

Konsentrasi Ekstrak Hari 1 Hari 2 Hari 3

S. mutans Kloramfenikol 25,05 a 23,89 a 22,89 a

0 % 6,00 b 6,00 b 6,00 b

5 % 11,13 c 10,25 c 8,42 c

10 % 13,71 cd 10,48 c 9,69 cd

20 % 17,07 d 13,23 c 11,86 d

40 % 18,44 d 15,03 c 13,03 de

Hasil Uji Statistik Ekstrak Etanol Daun Evodia terhadap Pertumbuhan

S. dysenteriae

Perlakuan Rata-Rata Zona Hambat (mm)

Mikroba Uji Kontrol +/

Konsentrasi Ekstrak Hari 1 Hari 2 Hari 3

S. dysenteriae Kloramfenikol 27,86 a 26,86 a 25,03 a

0 % 6,00 b 6,00 b 6,00 b

5 % 9,54 c 9,40 c 9,21 c

10 % 11,26 cd 10,49 cd 9,86 cd

20 % 13,10 d 11,56 cd 11,39 d

40 % 14,66 d 12,80 c 12,19 d

Hasil Uji Statistik Ekstrak Etanol Daun Evodia terhadap Pertumbuhan

C. albicans

Perlakuan Rata-Rata Zona Hambat (mm)

Mikroba Uji Kontrol +/

Konsentrasi Ekstrak Hari 1 Hari 2 Hari 3

C. albicans Nistatin 6,34 a 6,34 a 6,34 a

0 % 6,00 a 6,00 a 6,00 a

5 % 6,88 ac 6,53 ac 6,36 ab

10 % 7,72 b 7,19 bc 6,69 ab

20 % 7,52 ab 7,38 bc 6,69 ab

DAFTAR PUSTAKA

Adi, P., Noorhamdani, A.S. dan Chielwin, I.G. 2010. Uji Efektivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Bawang Putih (Allium sativum) terhadap Pertumbuhan

Streptococcus mutans Penyebab Karies Secara In Vitro. Universitas

Brawijaya. Malang

Adnyana, I.K., Yulinah, E., Sigit, J.I., Fisheri, N. dan Insanu, M. 2004. Efek Ekstrak Daun Jambu Biji Daging Buah Putih dan Jambu Biji Daging Buah Merah Sebagai Antidiare. Acta Pharmaceutica Indonesia 29(1): 19-27

Agoes, G. 2007. Teknologi Bahan Alam. Penerbit ITB. Bandung

Alexopoulos, C.J. and Mims, C.W. 1979. Introductory Mycology.Third Edition. John Wiley and Sons Inc. New York

Akpan, A. and Morgan, R. 2002. Oral Candidiasis. Journal Postgrad Med. 78: 455-459

Antony, B., Rekha, B., Anup, K.S., Thomas, K., and Ramanathan, K. 2010. Semiquantitation and Characterization of Streptococcus mutans from Patients Under Going Orthodontic Treatment. Journal Biosci Tech. 1(2): 59-63

Astuti, N.F. 2012. Perbandingan Resistensi Candida albicans dan Candida non

albicans terhadap Flukonazol dan Nistatin. [Tesis]. Yogyakarta:

Universitas Gadjah Mada

Bawa, I. 2011. Aktivitas Antioksidan Antijamur Senyawa Atsiri Bunga Cempaka Putih (Michelia alba). Jurnal Kimia. 5(1): 43-50

Berman, J. and Peter, E.S. 2002. Candida albicans: A Molecular Revolution Built on Lessons From Budding Yeast. Jurnal Nature. 3: 919-930

Burch, D.G. and Broschat, T.K. 1983. Aralias in Florida Horticulture. Proc Fla

State Hort Soc. 9: 161-164

Chander, J. 2002. Medical Mycology. Mentha Publisher. India

Chin, J.D. 2000. Manual Pemberantasan Penyakit Menular. Edisi 17. Terjemahan I Nyoman Kandun. Bakti Husada

Ciocan, I.D. and Bara, I.I. 2007. Plant Products as Antimicrobial Agents. Genetic

Biology Molecular. 7: 151-156

Cowan, M.M. 1999. Plant Products as Antimicrobial Agents. Clinical

Microbiology. 12(4): 564-582

Dalimunthe, A. 2009. Interaksi pada Obat Antimikroba. Universitas Sumatera Utara. Medan

David, W.W. and Stout, T.R. 1971. Disc Plate Method of Microbiological Antibiotic Assay. Microbiology. 22(4): 659-665

Dewi, F.K. 2010. Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Buah Mengkudu (Morinda

citrifolia Linn.) terhadap Bakteri Pembusuk Daging Segar. [Skripsi].

Surakarta: Universitas Sebelas Maret

Dzen, S., Roekistiningsih., Sanarto, S., Sri, W., Sumarno., Samsul, I., Noorhamdani, A. dan Dewi, S. 2003. Bakteriologi Medik. Bayumedia Publishing. Malang

Fatimah, C., Urip. H., Isma, S., Safrida. dan Ernawati. 2006. Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Angsana (Pterocarpus indicus Willd) Secara In Vitro. Jurnal Ilmiah PANNMED. 1(1): 1-8

Falahudin, D. 2008. Penghambatan Peroksidasi Lipid Sel Khamir Candida sp. Y390 oleh Ekstrak Daging Buah Salak Bongkok (Salacca edulis Reinw.) [Skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor

Gozali, D., Ida, M., Mutakin dan Kartika, A. 2009. Uji Aktivitas Antinyamuk dari Ekstrak Daun Zodia (Evodia suaveolens Scheff) terhadap Nyamuk Culex

fatigans dalam Sediaan. Farmaka. 7(3): 27-40

Hale, F.A. 2004. Dental Caries. Hale Veterinary Clinic Februari 2013]

Hamilton, M. 1973. Polyene Resistance in Yeast: a consideration of Physiological and Biochemical Mechanisms. Microbios 8: 209

Hasyim, N. 2005. Chemical Constitiuents and Biological Activity of Four Melicope Species (Rutaceae). [Tesis]. Malaysia: Universiti Putra Malaysia

Harborne, J. 1996. Metode Fitokimia: Penuntun Cara Modern Menganalisis Tumbuhan. Penerbit ITB. Bandung

Hotmauli, M. 2010. Perbandingan Efektivitas Ekstrak Daun Pacar Air (Impatiens

balsamina Linn.) dengan Ketokonazol 2% terhadap Pertumbuhan Candida

American Type Culture Collection (ATCC) 10231 pada Media Saboraud Dextorse Agar (SDA). [Karya Tulis Ilmiah]. Semarang: Universitas Diponegoro

Irianto, K. 2006. Mikrobiologi. Jilid 2. Yrama Widya. Bandung

Ismiati, E. 2006. Studi Efikasi Ekstrak Daun Kisampang (Melicope denhamii) terhadap Ektoparasit pada Ayam Kampung yang ada di Bagian Ekor. [Skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor

Krieg, N.R., Staley, J.T., Brown, D.R., Hedlund. B,P., Paster, B.J., Ward, N.L., Ludwig, W., Whitman, W.B. and Parte, A.C. 2010. Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology. Second Edition. Volume Four. Springer. New York

Kumala, W. 2006. Mikologi Dasar Kedokteran. Penerbit Universitas Trisakti. Jakarta

Kusumamaningtyas, E. 2009. Mekanisme Infeksi Candida albicans pada Permukaan Sel. Lokakarya Nasional Penyakit Zoonosis. Bogor

Lathifah, Q. 2008. Uji Efektivitas Ekstrak Kasar Senyawa Antibakteri pada Buah Belimbing Wuluh (Averrhoa bilimni L.) dengan Variasi Pelarut. [Skripsi]. Malang: Universitas Islam Negeri Malang

Lay, B.W. 1994. Analisis Mikroba di Laboratorium. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

Legros, D. and Pierce, N.F. 2005. Guidelines for the Control of Shigellosis, including Epidemics due to Shigella dysenteriae type 1. World Health Organization

Lemmens. R.H.M.Y and Bunyapraphatsara, N. 2003. Plant Resources of South-East Asia. Prosea. Bogor

Lenny, S. 2006. Senyawa Terpenoid dan Steroida. [Karya Ilmiah]. Universitas Sumatera Utara

Lubis, R.D. 2008. Pengobatan Dermatomikosis. Universitas Sumatera Utara. Medan

Maryuni, A.E. 2008. Isolasi dan Identifikasi Senyawa Antibakteri Minyak Atsiri Daun Zodia (Evodia sp.). [Tesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor Sekolah Pascasarjana

Mukhlisoh, W. 2010. Pengaruh Ekstrak Tunggal dan Gabungan Daun Belimbing Wuluh (Averrhoa bilimbi Linn) terhadap Efektivitas Antibakteri Secara In Vitro. [Skripsi]. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim

Prathibha, K.P., Raghavendra, B.S. and Vijayan, V.A. 2010. Evaluation of Larvecidal Effeect of Euodia ridleyi Horch. Leaf Extract Againts Three Mosquito Spesies at Mysore. Biological Sciences 5(6): 452-455

Rippon, J.W. 1988. Medical Mycology. Third Edition. W. B. Saunders Company. Canada

Roekistiningsih, Yudani, T. dan Tadhfirah, F. 2010. Efek Antimikroba Ekstrak Daun Pepaya (Carica papaya L.) sebagai Antimikroba terhadap Shigella

dysenteriae secara In Vitro. [Tugas Akhir]. Malang: Universitas

Brawijaya

Robinson, 1995. Kandungan Organik Tumbuhan Tinggi. Penerbit ITB. Bandung

Safitri, R. dan Sinta, S. Medium Analisis Mikroorganisme. Trans Info Media. Jakarta

Santoso, A.T., Noorhamdani, dan Bambang, S. 2009. Uji Ekstrak Bunga Kamboja (Plumeria acuminatae Ait) sebagai Antimikroba terhadap Shigella

dysenteriae. Universitas Brawijaya. Malang

Sari, L.O. 2006. Pemanfaatan Obat Tradisional dengan Pertimbangan Manfaat dan Keamanannya. Majalah Ilmu Kefarmasian. 3(1). 1-7

Silaban, L.W. 2009. Skrining Fitokimia dan Uji Aktivitas Antibakteri dari Kulit Buah Sentul (Sandoricum koetjape Burn F. Merr) terhadap Beberapa Bakteri Secara In Vitro. [Skripsi]. Medan: Universitas Sumatera Utara

Suprianto. 2008. Potensi Ekstrak Sereh Wangi (Cymbopogon nardus L.) sebagai Anti Streptococcus mutans. [Skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor

Suprihatin, S. 1982. Candida dan Kandidiasis pada Manusia. Balai Penerbitan FKUI. Jakarta

Tekur, U. 2007. Pharmalogy Antimicrobial Agents: Antibacterial Drugs. Maulana Azad Medical College. New Delhi

Volk, W.A., dan Wheeler, M.F. 2006. Mikrobiologi Dasar. Jilid I. Terjemahan Markam. Erlangga. Jakarta

Waji, R.A. dan Andis, S. 2009. Flavonoid (Quercetin). [Makalah]. Universitas Hasanudian Program S2 Kimia

Way, A., Camberley. and Surrey. 2007. The Genus Streptococcus, An Overview.

Microgen Bioproducts Newsletter. 25: 1-4

Wulandari, A. R. 2012. Uji Daya Efektivitas Antifungi Biji Tanjung (Mimusops elengi Linn.) terhadap Pertumbuhan Candida albicans secara In Vitro dengan Metode Difusi. [Skripsi]. Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran

Yulia, R. 2006. Kandungan Tanin dan Potensi Anti Streptococcus mutans Daun Teh Var. Assamica pada Berbagai Tahap Pengolahan. [Skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor

BAB 3

BAHAN DAN METODE

3.1. Waktu Dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2013 sampai dengan Juni

2013 di Laboratorium Kimia Organik Bahan Alam FMIPA dan Laboratorium

Mikrobiologi FMIPA, Universitas Sumatera Utara, Medan.

3.2. Alat Dan Bahan

Alat yang digunakan adalah neraca analitik, timbangan meja, rotary evaporator,

cawan Petri, Erlenmeyer, autoklaf, inkubator, mikroskop, blender, gelas piala,

gelas ukur, spatula, plastik wrap, aliminium voil, magnetic stirrer, oven,

handspray, propipet, Bunsen, jangka sorong, pinset, hot plate, jarum ose dan

pipet serologi.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah batang dan daun evodia

yang diambil dari beberapa tempat di Kota Medan, isolat S. mutans,

S. dysenteriae dan C. albicans, cotton bud, aquadest, alkohol 70%, Mueller

Hinton Agar (MHA), nutrient agar (NA), NaCl 0,9 %, kertas cakram, kapas,

kloramfenikol (30 µg), nistatin (20,6 µg), dimethilsulfoxyde (DMSO), etanol,

pereaksi Wagner, Meyer, Bouchardart, Dragendrof, FeCl3 1%, CeSO4,

Lieberman-Bouchard, alkohol 96%, dan HCl 6% 2 N.

3.3. Susunan Rancangan Penelitian

Uji aktivitas ekstrak etanol batang dan daun evodia terhadap S. mutans,

S. dysenteriae dan C. albicans secara in vitro dilaksanakan dengan Rancangan

Acak Lengkap (RAL) Faktorial dengan 3 faktor yaitu faktor 1: variasi konsentrasi

ekstrak etanol batang evodia, faktor 2: variasi konsentrasi ekstrak etanol daun

evodia, serta faktor 3: mikroorganisme uji yang terdiri dari S. mutans, S.

dysenteriae dan C. albicans. Perlakuan diulangi sebanyak 3 kali dan data hasil uji

homogenitasnya. Jika data yang didapatkan normal dan homogen, maka dilakukan

uji beda dengan menggunakan uji parametrik One Way Anova diperoleh p < 0,05

dan dilanjutkan dengan uji Post Hoc Bonferroni. Jika data yang didapatkan tidak

normal dan tidak homogen, maka dilakukan uji beda dengan menggunakan uji

non parametrik Kruskall-Wallis diperoleh p <0,05 dan dilanjutkan dengan uji

Mann-Whitney.

3.4. Prosedur

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu preparasi sampel tumbuhan

uji, ekstraksi etanol batang dan daun evodia dengan metode maserasi, uji skrining

fitokimia, peremajaan biakan murni dan penyiapan mikroba uji, serta pengujian

aktivitas antimikroba oleh ekstrak etanol batang dan daun evodia.

3.4.1. Preparasi Sampel Tumbuhan Uji

Batang dan daun evodia masing-masing dikumpulkan sebanyak 1 kg dari

beberapa tempat di Kota Medan, kemudian dicuci dan dikeringanginkan pada

suhu kamar, hingga berat konstan (500 g), kemudian diblender menjadi serbuk

(Mukhlisoh, 2010).

3.4.2. Ekstraksi Etanol Batang dan Daun Evodia dengan Metode Maserasi

Serbuk batang dan daun evodia masing-masing direndam dengan etanol

selama 3 x 24 jam dengan beberapa kali pemaserasian. Kemudian larutan ekstrak

batang dan daun evodia masing-masing disaring, dipisahkan filtrat dengan

ampasnya. Filtrat ekstrak batang dan daun evodia masing-masing dipekatkan

dengan rotary evaporator dan ditimbang. Ekstrak pekat yang diperoleh digunakan

untuk uji golongan senyawa aktif dan uji antimikroba (Lathifah, 2008). Setelah

perlakuan tersebut, masing-masing ekstrak kental dimasukkan dalam botol vial

dan dikeringkan di desikator. Ekstrak etanol batang dan daun evodia sebanyak 0,8

g dari masing-masing ekstrak dilarutkan dalam 2 ml dimethilsulfoxyde (DMSO).

Ekstrak yang diperoleh disimpan di dalam botol gelap dan disimpan pada suhu

refrigerator. Ekstraksi tumbuhan dengan metode maserasi dapat dilihat pada

3.4.3. Uji Skrining Fitokimia Ekstrak Etanol Batang dan Daun Evodia

Uji skrining fitokimia ekstrak etanol batang dan daun evodia yang

dilakukan meliputi pemeriksaan kandungan senyawa flavonoid, alkaloid, steroid,

terpenoid dan saponin. Pemeriksaan senyawa ini sesuai dengan prosedur yang

telah dilakukan Harbone (1996), yaitu:

a. Uji Flavonoid

Ekstrak kental batang dan daun evodia masing-masing dimasukkan ke dalam

tabung reaksi dan ditetesi FeCl3. Kemudian diamati perubahan warna yang

terjadi. Ekstrak dinyatakan mengandung flavonoid jika larutan berwarna biru

kehitaman.

b. Uji Alkaloid

Ekstrak kental batang dan daun evodia masing-masing dimasukkan ke dalam

4 buah tabung reaksi. Tabung I ditetesi pereaksi Meyer, tabung II ditetesi

pereaksi Wagner, tabung III ditetesi Bouchardart dan tabung IV ditetesi

Dragendrof. Kemudian diamati perubahan warna yang terjadi. Ekstrak

dinyatakan mengandung alkaloid jika salah satu pada tabung reaksi I terdapat

endapan putih kekuningan, pada tabung reaksi II terdapat endapan coklat,

pada tabung reaksi III terdapat endapan coklat dan pada tabung reaksi IV

terdapat endapan merah bata.

c. Uji Steroid dan Terpenoid

Ekstrak kental batang dan daun evodia masing-masing dimasukkan ke dalam

tabung reaksi dan ditetesi Lieberman-Bouchard. Ekstrak dinyatakan

mengandung terpenoid dan steroid jika pada tabung reaksi terbentuk larutan

biru kehijauan.

d. Uji Saponin

Ekstrak kental batang dan daun evodia masing-masing dimasukkan ke dalam

tabung reaksi. Kemudian ditambahkan aquadest, alkohol 96% dan HCl 6% 2

N, dikocok selama beberapa detik. Ekstrak dinyatakan mengandung saponin

3.4.4. Peremajaan Biakan Murni dan Penyiapan Biakan Mikroba Uji

Mikroba uji (S. mutans, S. dysenteriae dan C. albicans) diperoleh dari

laboratorium Mikrobiologi FMIPA Universitas Sumatera Utara. Mikroba uji

tersebut, diremajakan pada media padat agar miring dengan cara menggoreskan

jarum ose yang mengandung S. mutans, S. dysenteriae dan C. albicans secara

aseptis. Kemudian tabung reaksi ditutup dengan kapas dan diinkubasi selama 48

jam pada suhu 37oC. Penyiapan biakan mikroba uji dilakukan dengan membuat

suspensi mikroba, yaitu dengan mengambil koloni mikroba uji, kemudian

dimasukkan ke dalam larutan NaCl 0,9 % dan disesuaikan dengan kekeruhan Mc.

Farland (1x108 CFU/ml). Kemudian diambil 0,1 ml suspensi mikroba uji dan

dimasukkan ke dalam tabung reaksi steril kemudian ditambahkan 9,9 ml larutan

NaCl 0,9%, divortex sampai homogen, sehingga diperoleh suspensi mikroba 106

CFU/ml (Fatimah dkk, 2006). Peremajaan biakan murni dan penyiapan mikroba

uji dapat dilihat pada Lampiran 2 hal. 43.

3.4.5. Uji Aktivitas Antimikroba Ekstrak Etanol Batang dan Daun Evodia terhadap Pertumbuhan S. mutans, S. dysenteriae dan C. albicans

Pengujian ekstrak etanol batang dan daun evodia, menggunakan kertas

cakram kosong (Oxoid, Inggris) yang memiliki diameter 6 mm. Cakram

dimasukkan ke dalam cawan Petri kosong steril. Larutan ekstrak yang telah

diencerkan dengan konsentrasi 5%, 10%, 20%, 40% dan 0% sebagai kontrol

negatif (DMSO). Masing-masing dipipet sebanyak 10 μl selanjutnya diteteskan

pada permukaan cakram dan ditunggu selama 1 jam hingga larutan berdifusi ke

dalam cakram. Dituangkan sebanyak 10 ml media Mueller Hinton Agar (MHA)

ke dalam cawan Petri steril dan dibiarkan memadat. Dicelupkan cotton bud steril

pada suspensi mikroba uji dan diusapkan secara perlahan-lahan pada permukaan

media secara merata, selanjutnya dibiarkan mengering selama beberapa menit.

Dengan menggunakan pinset, cakram yang telah ditetesi ekstrak tanaman dengan

konsentrasi yang berbeda diletakkan secara teratur pada permukaan media uji.

Untuk pembanding digunakan cakram yang mengandung antijamur standart

nistatin 20,6 µg dan antibakteri standart kloramfenikol 30 µg. Kemudian

Aktivitas ekstrak tumbuhan dapat dilihat dengan adanya zona hambat (daerah

bening) di sekitar cakram. Diameter zona hambat diukur dengan menggunakan

jangka sorong (Bawa, 2011). Uji aktivitas ekstrak etanol batang dan daun evodia

dapat dilihat pada Lampiran 3 hal. 44.

3.4.6. Penentuan Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) Ekstrak Etanol

Batang dan Daun Evodia terhadap Pertumbuhan S. mutans,

S. dysenteriae dan C. albicans

Pengujian Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) ekstrak etanol batang

dan daun Evodia dilakukan dengan metode difusi cakram. Nilai KHM

menunjukkan konsentrasi terendah komponen antimikroba dimana tidak terjadi

pertumbuhan mikroba pada masa inkubasi 24 jam. Dalam penelitian ini,

konsentrasi ekstrak etanol batang dan daun evodia yang dicoba 1-4 %,

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Skrining Fitokimia Ekstrak Etanol Batang dan Daun Evodia

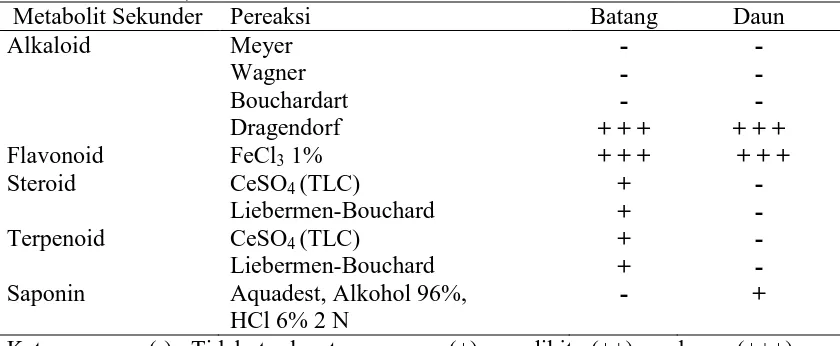

Hasil uji skrining fitokimia ekstrak etanol batang dan daun evodia dengan

berbagai pereaksi tertera di Tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1. Hasil Skrining Fitokimia Batang Evodia dan Daun (Euodia ridleyi Horch.)

Metabolit Sekunder Pereaksi Batang Daun

Alkaloid Meyer - -

Keterangan : (-): Tidak terdapat senyawa, (+) : sedikit, (++): sedang, (+++): banyak

Dari Tabel 4.1 di atas dapat dilihat hasil skrining fitokimia ekstrak etanol batang

dan daun evodia. Ekstrak etanol batang evodia mengandung senyawa metabolit

sekunder seperti alkaloid, flavonoid, steroid dan terpenoid. Ekstrak etanol daun

evodia mengandung metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, dan saponin.

Secara keseluruhan dari kedua ekstrak tersebut, memiliki metabolit sekunder

terbanyak dari golongan senyawa alkaloid dan flavonoid.

Penelitian ini menggunakan pelarut etanol karena memiliki kemampuan

dalam mengekstrak senyawa metabolit sekunder. Menurut Agoes (2007), senyawa

yang dapat larut dalam etanol diantaranya adalah flavonoid, alkaloid, dan saponin

serta senyawa aktif lainnya.

Senyawa metabolit sekunder telah banyak digunakan sebagai bahan obat

aromatis sebagai antibakteri. Golongan terpenoid juga memiliki kemampuan

untuk menghambat mikroba. Salah satu contoh terpenoid yang dapat menghambat

mikroba yaitu golongan triterpenoid dan monoterpenoid (Lenny, 2006; Silaban,

2009; Waji dan Andis, 2009).

Dalimunthe (2009) mengatakan, ada beberapa mekanisme senyawa

antimikroba yaitu, sebagai antimetabolit, menghambat sintesis dinding sel,

menghambat fungsi kerja membran sel, menghambat sintesis protein dan

menghambat asam nukleat.

Flavonoid memiliki struktur fenolik yang mengandung satu gugus

hidroksil. Dalam menghambat mikroba, flavonoid dapat berikatan dengan

membran ekstraseluler dan protein. Sehingga sel bakteri mengalami kebocoran

dan tidak dapat bereproduksi. Mekanisme terpenoid dalam menghambat mikroba

belum diketahui dengan pasti, tetapi diduga dapat berikatan membran sel bakteri

oleh senyawa yang bersifat lipofilik. Senyawa lipofilik berikatan dengan senyawa

lipid pada bakteri sehingga dapat menembus lapisan dinding sel bakteri. Selain

senyawa flavonoid dan terpenoid, alkaloid dan saponin juga dapat menghambat

mikroorganisme. Adapun mekanisme alkaloid sebagai antimikroba yaitu dengan

mengganggu sintesis DNA dan dinding sel sedangkan saponin, dengan cara

merusak membran sel, sehingga menyebabkan kebocoran sel yang akhirnya

memacu terjadinya kematian sel (Ciocan dan Bara, 2007; Cowan 1999; Hotmauli,

2010).

4.2.Uji Antagonis Ekstrak Etanol Batang Evodia terhadap Pertumbuhan

S. mutans, S. dysenteriae dan C. albicans

Hasil uji antagonis ekstrak batang evodia terhadap S. mutans, S. dysenteriae, dan

C. albicans secara in vitro menunjukkan bahwa ekstrak batang evodia berpotensi

menghambat pertumbuhan ketiga mikroba tersebut. Data hasil uji antagonis

batang evodia terhadap mikroba dapat dilihat pada Lampiran 4 hal. 45 dan

Lampiran 5 hal. 46. Diameter zona hambat ekstrak batang evodia dapat dilihat

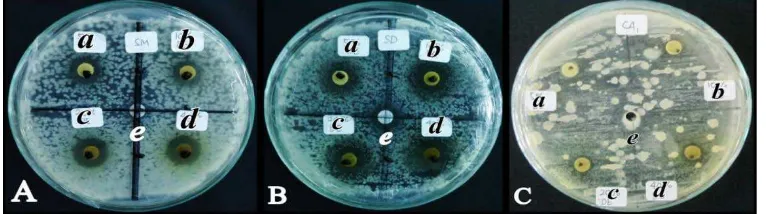

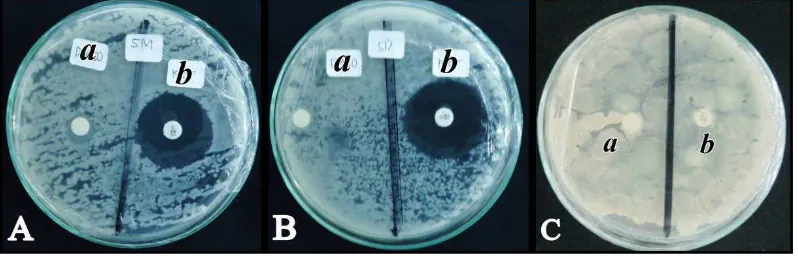

Gambar 4.1. A. Zona Hambat Ekstrak Etanol Batang Evodia terhadap Pertumbuhan S. mutans setelah 24 jam inkubasi B. S. dysenteriae setelah 24 jam inkubasi C. C. albicans setelah 48 jam inkubasi dengan konsentrasi a=5%, b=10%, c=20%, d=40% dan e=0% pada Media Mueller Hinton Agar pada suhu 37 º C

Dari Gambar 4.1, rata-rata diameter zona hambat terbesar dihasilkan oleh

konsentrasi 40%. Hasil pengukuran diameter zona hambat menunjukkan bahwa

ekstrak batang evodia memiliki kemampuan menghambat lemah terhadap

C. albicans (7,51 mm), sedang terhadap S. mutans (14,59 mm) dan kuat terhadap

S. dysenteriae (17,42 mm). Penentuan kriteria ini menurut David dan Stout (1971)

yang mengatakan bahwa ketentuan kekuatan daya antibakteri sebagai berikut:

daerah hambatan 20 mm atau lebih termasuk sangat kuat, daerah hambatan 10-20

mm kategori kuat, daerah hambatan 5-10 mm kategori sedang, dan daerah

hambatan 5 mm atau kurang termasuk kategori lemah.

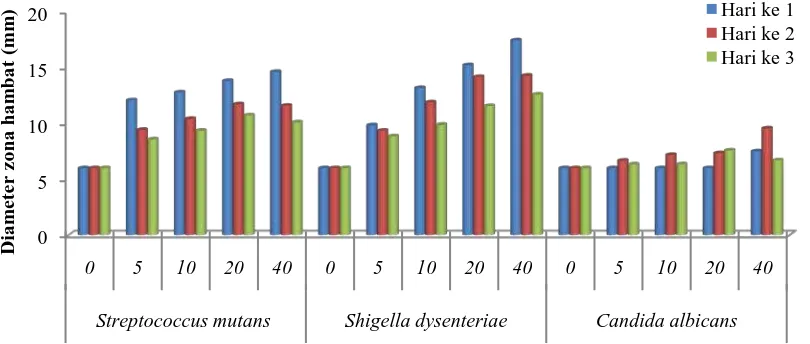

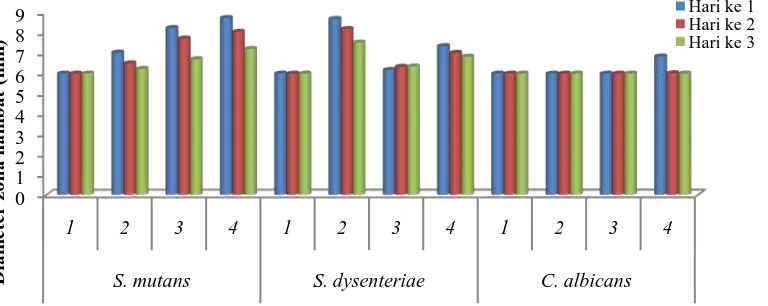

Gambar 4.2. Diamater Zona Hambat Ekstrak Etanol Batang Evodia terhadap Pertumbuhan S. mutans, S. dysenteriae dan C. albicans Hari 1,2 dan 3

Streptococcus mutans Shigella dysenteriae Candida albicans

D

Konsentrasi Ekstrak Etanol Batang Evodia (%)

Berdasarkan Gambar 4.2, dapat dilihat bahwa diameter zona hambat ekstrak

etanol batang evodia terhadap pertumbuhan S. mutans dan S. dysenteriae, dari

hari 1, 2 dan 3 mengalami penurunan, tetapi tidak terjadi pada C. albicans.

Penurunan diameter zona hambat yang terjadi disebabkan oleh waktu. Menurut

David dan Stout (1971), waktu kontak ekstrak dengan mikroba uji juga

mempengaruhi diameter zona hambat. Penurunan zona hambat ini dipengaruhi

oleh kondisi laju difusi ekstrak yang berkurang pada hari berikutnya. Pada saat

berdifusi, konsentrasi ekstrak etanol batang evodia pada tepi zona mengecil,

sehingga memberikan kesempatan untuk pertumbuhan mikroba.

Mikroorganisme mengalami beberapa fase tumbuh yaitu fase lag, fase log,

fase stationer, dan fase kematian. Fase lag terjadi sebagai awal proses

pertumbuhan C. albicans. Fase ini dipengaruhi oleh jenis C. albicans, umur

C. albicans dalam stok awal, dan komposisi media tumbuhnya. Menurut

Falahudin (2008), fase lag C. albicans terjadi pada hari ke-0 sampai hari ke-1, dan

fase log C. albicans terjadi pada hari ke-1 sampai hari ke-2. Pertumbuhan

C. albicans yang tidak merata pada hari ke-1 di media mengakibatkan diameter

zona hambat tidak terlihat secara sempurna. Diameter zona hambat C. albicans

dapat terlihat pada hari ke-2, yaitu pada saat seluruh permukaan media telah

ditumbuhi oleh koloni C. albicans.

Kemampuan ekstrak etanol batang evodia pada ketiga mikroorganisme

tersebut berbeda-beda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh struktur dinding sel

mikroba. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2010), bakteri G +

cenderung lebih sensitif terhadap antibakteri, karena struktur dinding sel bakteri

G + lebih sederhana dibandingkan dengan struktur dinding sel bakteri G -

sehingga memudahkan senyawa antibakteri untuk masuk kedalam bakteri G +.

Hasil uji antagonis ekstrak etanol batang evodia terhadap pertumbuhan

terhadap S. mutans, S. dysenteriae, dan C. albicans terdapat perbedaan. Ekstrak

etanol batang evodia lebih efektif terhadap S. dysenteriae dibandingkan dengan

S. mutans dan C. albicans. Perbedaan efek ekstrak etanol batang evodia ini dapat

dipengaruhi oleh senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam ekstrak

Berdasarkan Tabel 4.1 hal. 19, ekstrak etanol batang evodia memiliki

senyawa flavonoid, alkaloid, terpenoid, dan steroid. Dinding sel bakteri G -

contohnya S. dysenteriae, memiliki dinding sel berlapis tiga yang tersusun atas

lipopolisakarida, peptidoglikan dan lipid dengan kadar yang tinggi (11-22%).

Menurut Dewi (2010), flavonoid yang bersifat polar dapat berikatan dengan

peptidoglikan yang juga bersifat polar. Setelah lapisan peptidoglikan dapat

ditembus oleh flavonoid, senyawa terpenoid dan steroid yang bersifat lipofilik

akan menembus lapisan lipid. Kemudian alkaloid akan mengganggu sintesis

DNA.

Hasil uji statistik One Way Annova diameter zona hambat kontrol positif

(kloramfenikol 30 µg) dengan berbagai ekstrak etanol batang evodia terhadap

pertumbuhan S. mutans menunjukkan nilai signifikan 0,000 (p < 0,05).

Berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan bahwa kontrol positif dan konsentrasi

ekstrak etanol batang evodia baik konsentrasi 0%, 5%, 10%, 20% dan 40% telah

menunjukkan aktivitas yang berbeda terhadap pertumbuhan S. mutans.

Uji statistik dilanjutkan dengan uji Post Hoc Bonferroni untuk melihat

perlakuan mana yang memiliki efek yang sama atau berbeda dan efek yang

terkecil sampai efek yang terbesar antara satu dengan yang lainnya. Uji Post Hoc

Bonferroni hari pertama antara kontrol positif dengan konsentrasi ekstrak batang

evodia menunjukkan perbedaan yang nyata (p < 0,05). Kontrol positif yang

digunakan adalah kloramfenikol 30 µg yang menunjukkan diameter zona hambat

sebesar 25,05 mm pada hari pertama. Berdasarkan hasil uji Post Hoc Bonferroni,

kontrol positif lebih efektif atau lebih berpengaruh dibandingkan dengan variasi

konsentrasi ekstrak etanol batang evodia terhadap pertumbuhan S. mutans .

Uji statistik Post Hoc Bonferroni hari pertama terhadap diameter zona

hambat S. mutans untuk konsentrasi 0% dengan konsentrasi 5%, 10%, 20% dan

40% menunjukkan adanya perbedaan yang nyata (p < 0,05). Hasil uji statistik

berarti bahwa konsentrasi 0% dengan konsentrasi 5%, 10%, 20% dan 40%

memberikan efek yang berbeda terhadap pertumbuhan S. mutans. Uji statistik

Post Hoc Bonferroni untuk konsentrasi 5% (12,04 mm), konsentrasi 10% (12,75

mm), konsentrasi 20% (13,78 mm), dan konsentrasi 40% (14,59 mm) tidak ada

ekstrak etanol batang evodia memiliki kemampuan yang sama terhadap

pertumbuhan S. mutans.

Hasil uji statistik Kruskal-Wallis diameter zona hambat antara kontrol

positif (kloramfenikol) dengan berbagai ekstrak etanol batang evodia terhadap

pertumbuhan S. dysenteriae menunjukkan perbedaan yang nyata dengan nilai

signifikan 0,000 (p < 0,05). Hasil uji menunjukkan bahwa kontrol positif dan

konsentrasi ekstrak batang evodia baik konsentrasi 0%, 5%, 10%, 20% dan 40%

telah memberikan aktivitas yang berbeda dalam menghambat pertumbuhan

S. dysenteriae.

Uji statistik dilanjutkan dengan uji statistik Mann-Whitney untuk melihat

perlakuan mana yang lebih efektif dalam menghambat pertumbuhan

S. dysenteriae. Uji statistik Mann-Whitney hari pertama antara kontrol positif dan

berbagai ekstrak etanol batang evodia menunjukkan adanya perbedaan yang nyata

(p < 0,05). Kontrol positif yang digunakan adalah kloramfenikol 30 µg. Diameter

zona hambat yang dihasilkan oleh kontrol positif ini adalah diameter yang paling

besar yaitu 27,86 mm pada hari pertama. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa

kontrol positif memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan variasi

konsentrasi ekstrak etanol batang evodia dalam menghambat pertumbuhan

S. dysenteriae.

Uji statistik Mann-Whitney hari pertama terhadap diameter zona hambat

S. dysenteriae untuk konsentrasi 0% dengan konsentrasi 5%, 10%, 20% dan 40%

menunjukkan perbedaan yang nyata. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa

terdapat perbedaan efek antara konsentrasi 0% dengan konsentrasi ekstrak lainnya

dalam aktivitasnya terhadap pertumbuhan S. dysenteriae. Uji Mann-Whitney hari

pertama untuk konsentrasi 5% (9,81 mm) dengan konsentrasi 10% (13,15 mm),

konsentrasi 20% (15,19 mm) dan konsentrasi 40% (17,42 mm) menunjukkan

perbedaan yang nyata. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa konsentrasi ekstrak

etanol batang evodia memiliki efek terhadap pertumbuhan S. dysenteriae.

Hasil uji statistik Kruskall-Wallis diameter zona hambat antara kontrol

positif (nistatin 20,6 µg) dengan berbagai konsentrasi ekstrak etanol batang evodia

terhadap pertumbuhan C. albicans pada hari pertama menunjukkan tidak ada

terjadi karena koloni C. albicans yang tidak tumbuh merata, sehingga zona

hambat ekstrak belum dapat terlihat secara sempurna. Namun pada hari ke-2,

menunjukkan perbedaan yang signifikan 0,001 (p < 0,05). Berdasarkan hasil uji

statistik menyatakan bahwa ekstrak etanol batang evodia dan kontrol positif

memberikan efek terhadap pertumbuhan C. albicans.

Uji statistik dilanjutkan dengan uji Whitney. Uji statistik

Mann-Withney diameter zona hambat pada hari ke-2 untuk kontrol positif (6,34 mm)

dengan konsentrasi 5% (6,68 mm), 10% (7,19 mm), dan 20% (7,35 mm)

menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata (p > 0,05). Namun menunjukkan

perbedaan yang nyata (p < 0,05) dengan konsentrasi 40% (9,57 mm). Berdasarkan

hasil uji statistik berarti konsentrasi ekstrak etanol batang evodia 40% lebih

efektif dibandingkan dengan kontrol positif dalam menghambat pertumbuhan

C. albicans. Notasi hasil uji statistik diameter zona hambat ekstrak etanol batang

evodia terhadap pertumbuhan S. mutans, S. dysenteriae dan C. albicans dapat

dilihat pada Lampiran 12 hal. 53.

4.3.Uji Antagonis Ekstrak Etanol Daun Evodia terhadap Pertumbuhan

S. mutans, S. dysenteriae dan C. albicans

Hasil uji antagonis ekstrak daun evodia terhadap S. mutans, S. dysenteriae, dan

C. albicans secara in vitro menunjukkan ekstrak daun evodia berpotensi

menghambat pertumbuhan mikroba. Data hasil uji antagonis daun evodia terhadap

mikroba dapat dilihat pada Lampiran 6 hal. 47 dan Lampiran 7 hal. 48. Diameter

zona hambat ekstrak daun evodia dapat dilihat pada Gambar 4.3. (A, B, dan C).

Gambar 4.3. A. Zona Hambat Ekstrak Etanol Daun Evodia terhadap Pertumbuhan

S. mutans setelah 24 jam inkubasi B. S. dysenteriae setelah 24 jam

inkubasi C. C. albicans setelah 48 jam inkubasi dengan Konsentrasi a=5%, b=10%, c=20%, d=40% dan e=0% pada Media Mueller

Dari Gambar 4.3, rata-rata diameter zona hambat terbesar terdapat pada

konsentrasi 40%. Menurut David dan Stout (1971), hasil pengukuran diameter

zona hambat menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun evodia memiliki aktivitas

yang lemah terhadap C. albicans (8,35 mm), sedang terhadap S. dysenteriae

(14,66 mm) dan kuat terhadap S. mutans (18,44 mm).

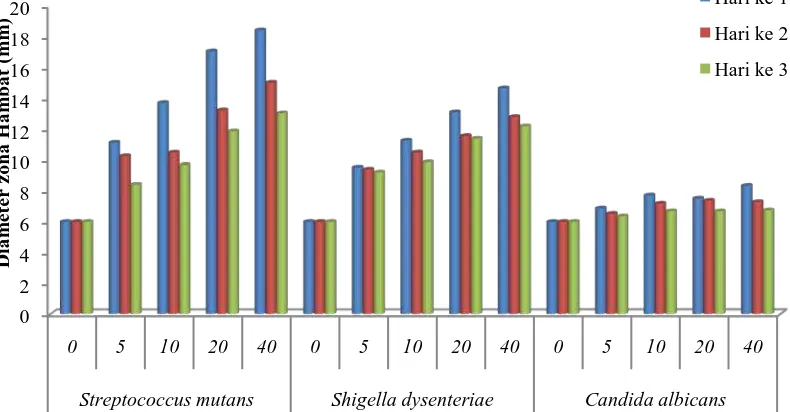

Gambar 4.4. Diamater Zona Hambat Ekstrak Etanol Daun Evodia terhadap Pertumbuhan S. mutans, S. dysenteriae dan C. albicans Hari 1, 2 dan 3

Berdasarkan Gambar 4.4, dapat dilihat bahwa diameter zona hambat ekstrak

etanol batang evodia terhadap pertumbuhan S. mutans dan S. dysenteriae, dan

C. albicans dari hari 1, 2 dan 3 mengalami penurunan. Penurunan diameter zona

hambat ini dipengaruhi oleh waktu. Menurut David dan Stout (1971), waktu

kontak ekstrak dengan mikroba uji juga mempengaruhi diameter zona hambat.

Penurunan zona hambat ini dipengaruhi oleh kondisi laju difusi ekstrak yang

berkurang pada hari berikutnya. Pada saat berdifusi, konsentrasi ekstrak etanol

batang evodia pada tepi zona terlalu kecil, sehingga memberikan kesempatan

untuk pertumbuhan mikroba.

Kemampuan ekstrak etanol daun evodia dalam menghambat pertumbuhan

ketiga mikroorganisme ini berbeda-beda. Perbedaan kemampuan ekstrak ini

dipengaruhi oleh penyusun dinding sel mikroorganisme. Hasil uji ekstrak etanol

0

Streptococcus mutans Shigella dysenteriae Candida albicans

D

Konsentrasi Ekstrak Etanol Daun Evodia (%)

Hari ke 1

Hari ke 2

daun evodia menunjukkan bahwa ekstrak lebih efektif dalam menghambat

pertumbuhan bakteri G + yaitu S. mutans dibandingkan dengan bakteri G - yaitu

S. dysenteriae dan jamur C. albicans.

Menurut Lathifah (2008), senyawa metabolit sekunder seperti flavonoid

yang bersifat polar lebih mudah menembus dinding sel bakteri G + (S. mutans),

karena struktur dinding sel bakteri ini berlapis tunggal dan tersusun atas

peptidoglikan (protein dan gula) serta lipid dengan kadar rendah (1-4%), sehingga

ekstrak tumbuhan lebih mudah menembus bakteri ini. Dinding sel bakteri G –

(S. dysenteriae) lebih sulit ditembus senyawa yang bersifat polar karena struktur

dinding sel bakteri ini berlapis tiga yang tersusun atas lipopolisakarida,

peptidoglikan dan lipid dengan kadar yang tinggi (11-22%).

Kusumaningtyas (2009), mengemukakan komposisi dinding sel

C. albicans yang terdiri dari fibrillar layer, mannoprotein, β-gulcan, kitin, dan

membram plasma. Ekstrak etanol daun evodia memiliki senyawa metabolit

sekunder yaitu saponin. Saponin mempunyai aktivitas sebagai antifungal dengan

mekanisme kerjanya yaitu dengan cara merusak membran sel, sehingga

menyebabkan kebocoran sel yang akhirnya memacu terjadinya kematian sel.

Hasil uji statistik Kruskall-Wallis diameter zona hambat antara kontrol

positif (kloramfenikol 30 µg) dengan berbagai konsentrasi ekstrak etanol daun

evodia terhadap pertumbuhan S. mutans menunjukkan perbedaan yang nyata

dengan signifikan 0,000 (p < 0,05). Hasil uji statistik menunjukkan bahwa kontrol

positif dan berbagai konsentrasi ekstrak tersebut memberikan pengaruh terhadap

pertumbuhan S. mutans.

Uji statistik dilanjutkan dengan menggunakan uji statistik Mann-Whitney

untuk melihat perlakuan yang paling efektif dalam menghambat pertumbuhan

S. mutans. Dari hasil uji Mann-Whitney hari pertama diameter zona hambat antara

kontrol positif (25,05 mm) dengan konsentrasi 0% (6 mm), 5% (11,13 mm), 10%

(13,71 mm), 20% (17,07 mm) dan 40% (18,44 mm) menunjukkan ada perbedaan

yang nyata. Apabila dibandingkan dengan konsentrasi ekstrak daun evodia,

kontrol positif menghasilkan aktivitas yang kuat dengan diameter zona hambat

terbesar. Berdasarkan hasil uji statistik berarti kloramfenikol 30 µg lebih efektif

Uji statistik Mann-Whitney hari pertama diameter zona hambat antara

ekstrak konsentrasi 0% dengan konsentrasi 5%, 10%, 20% dan 40% menunjukkan

perbedaan yang nyata. Berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan bahwa ekstrak

dengan konsentrasi 0% memiliki pengaruh yang tidak sama dengan konsentrasi

5%, 10%, 20%, dan 40%. Uji statistik Mann-Whitney konsentrasi 5% dan 10%

serta 10%, 20%, dan 40% tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Hasil uji

statistik menunjukkan bahwa konsentrasi ekstrak 5% dan 10% serta 10%, 20%

dan 40% memiliki efek yang sama.

Hasil uji statistik Kruskall-Wallis diameter zona hambat antara kontrol

positif (kloramfenikol 30 µg) dengan berbagai konsentrasi ekstrak etanol daun

evodia terhadap pertumbuhan S. dysenteriae menunjukkan perbedaan yang nyata

(p < 0,05) dengan signifikan 0,000. Hal ini berarti kontrol positif dengan variasi

konsentrasi ekstrak berpengaruh terhadap pertumbuhan S. dysenteriae.

Uji statistik dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney untuk melihat

konsentrasi yang paling efektif dalam menghambat pertumbuhan S. dysenteriae.

Hasil uji Mann-Whitney hari pertama antara kontrol positif (27,86 mm) dengan

konsentrasi 0% (6 mm), 5% (9,54 mm), 10% (11,26 mm), 20% (13,10 mm) dan

40% (14,66 mm) menunjukkan perbedaan yang nyata. Hasil uji statistik

menunjukkan bahwa antara kontrol positif dan konsentrasi ekstrak memiliki

aktivitas yang berbeda terhadap S. dysenteriae.

Hasil uji statistik Mann-Whitney hari pertama antara kontrol positif dengan

konsentrasi 40% memiliki perbedaan yang nyata (p < 0,05). Hasil uji statistik

menunjukkan kontrol positif memiliki aktivitas menghambat mikroba lebih baik

daripada konsentrasi 40%. Berdasarkan kriteria David dan Stout (1971), kontrol

positif memiliki aktivitas yang sangat kuat terhadap S. dysenteriae.

Berdasarkan Gambar 4.4 hal. 26, dapat dilihat bahwa ekstrak etanol daun

evodia dapat menghambat pertumbuhan C. albicans dengan diameter zona hambat

terbesar dihasilkan oleh konsentrasi 40% dengan diameter 8,35 mm, dan diameter

zona hambat terkecil dihasilkan oleh konsentrasi 5 % (6,88 mm). Pada konsentrasi

0 %, tidak menunjukkan zona hambat yang ditandai dengan diameter 6 mm (sama

Hasil uji statistik Kruskall-Wallis diameter zona hambat antara kontrol

positif (nistatin 20,6 µg) dengan variasi konsentrasi ekstrak etanol daun evodia

menunjukkan perbedaan yang nyata (p < 0,05) dengan signifikan 0,009. Hal ini

menunjukkan bahwa kontrol positif dan variasi ekstrak etanol daun evodia

memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan C. albicans.

Uji statistik dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney untuk mengetahui

perlakuan yang paling efektif dalam menghambat pertumbuhan C. albicans. Hasil

uji statistik Mann-Whitney hari pertama antara kontrol positif (6,34 mm) dengan

konsentrasi 0% (6 mm) dan 5% (6,88 mm), dan menunjukkan tidak ada perbedaan

yang nyata. Namun konsentrasi 0% dengan konsentrasi 10% (7,72 mm), 20 %

(7,52 mm), dan 40% (8,35 mm) menunjukkan perbedaan yang nyata. Hasil uji

statistik menunjukkan bahwa ekstrak pada konsentrasi 10%, 20%, dan 40%

merupakan konsentrasi yang memiliki efek yang sama dalam menghambat

pertumbuhan C. albicans. Notasi hasil uji statistik diameter zona hambat ekstrak

etanol daun evodia terhadap pertumbuhan S. mutans, S. dysenteriae dan

C. albicans dapat dilihat pada Lampiran 13 hal. 54.

Ekstrak etanol batang evodia dan ekstrak etanol daun evodia memiliki

kemampuan untuk menghambat S. mutans, S. dysenteriae, dan C. albicans.

Ekstrak etanol batang evodia lebih efektif dalam menghambat S. dysenteriae

dibandingkan dengan ekstrak etanol daun evodia. Perbedaan efek antimikroba

kedua ekstrak dipengaruhi oleh perbedaan metabolit sekunder yang terkandung

dalam ekstrak. Hasil skrining fitokimia pada Tabel 4.1 hal. 19, menunjukkan

ekstrak etanol batang evodia memiliki senyawa steroid dan terpenoid yang tidak

terkandung dalam ekstrak etanol daun evodia. Mekanisme terpenoid dan steroid

dalam menghambat mikroorganime adalah dengan cara berikatan dengan lipid.

Kadar lipid pada bakteri G – lebih banyak, sehingga dengan adanya senyawa

terpenoid dan steroid, lapisan lipid bakteri dapat ditembus, dan dapat

mengakibatkan kebocoran sel.

Ekstrak etanol daun evodia lebih efektif dalam menghambat S. mutans dan

C. albicans dibandingkan dengan ekstrak etanol batang evodia. Perbedaan efek

antimikroba kedua ekstrak dipengaruhi oleh perbedaan metabolit sekunder yang

menunjukkan ekstrak etanol daun evodia mengandung senyawa saponin

sedangkan pada ekstrak etanol batang tidak. Saponin merupakan senyawa yang

dapat merusak membran sel pada S. mutans dan C. albicans.

4.4. Uji Kontrol Positif Kloramfenikol (30 µg), Nistatin (20,6 µg) dan Kontrol Negatif (DMSO) terhadap Pertumbuhan S. mutans, S.

dysenteriae, dan C. albicans

Hasil uji kontrol positif dan kontrol negatif terhadap pertumbuhan S. mutans,

S. dysenteriae dan C. albicans secara in vitro dapat pada Gambar 4.5. (A, B, dan

C). Data hasil uji kontrol positif dan negatif dapat dilihat pada lampiran 8 hal. 49.

Gambar 4.5. Zona Hambat DMSO (a) dan Kloramfenikol (30 µg) (b) terhadap

Pertumbuhan A. S. mutans setelah 24 jam inkubasi, B.

S. dysenteriae setelah 24 jam inkubasi, dan Zona Hambat DMSO

(a) dan Nistatin (20,6 µg) (b) C. terhadap Pertumbuhan C. albicans setelah 48 jam inkubasi pada Media Mueller Hinton Agar pada suhu 37º C

Berdasarkan Gambar 4.5 (A. a), (B. a), dan (C. a) menunjukkan bahwa kontrol

negatif (DMSO) tidak menghasilkan zona hambat. Gambar 4.5. (A. b), dan (B. b),

menunjukkan bahwa kontrol positif (kloramfenikol 30 µg) menunjukkan zona

hambat yang besar yaitu pada hari pertama diameter zona hambat masing-masing

adalah 25,05 mm dan 27,86 mm. Untuk Gambar 4.5. (C. b) kontrol positif

(nistatin 20,6 µg) menunjukkan zona hambat yang kecil sebesar 6,34 mm pada

hari pertama.

Kontrol negatif berfungsi untuk mengetahui apakah pelarut juga

berpotensi untuk menghambat atau membunuh mikroba. Kontrol positif

yang kuat ini digunakan sebagai perbandingan potensi ekstrak batang dan daun

evodia dalam menghambat pertumbuhan mikroba.

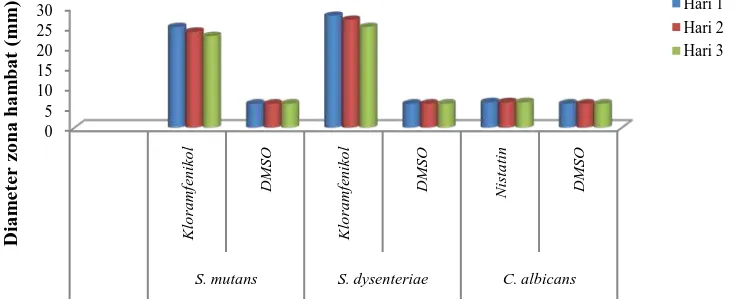

Gambar 4.6. Diameter Zona Hambat Kontrol Positif Kloramfenikol (30 µg), Nistatin (20,6 µg) dan Kontrol Negatif (DMSO) terhadap Pertumbuhan S. mutans, S. dysenteriae dan C. albicans pada Hari 1, 2 dan 3

Berdasarkan Gambar 4.6, dapat dilihat pada hari pertama kontrol positif

(kloramfenikol 30 µ g) terhadap S. mutans dan S. dysenteriae menghasilkan

diameter zona hambat masing-masing sebesar 25,05 mm dan 27,86 mm serta

menurun pada hari ke-2 dan hari ke-3. Pada hari pertama kontrol positif (nistatin

20,6 µg) menghasilkan dimeter zona hambat sebesar 6,34 mm dan tidak

menunjukkan perubahan pada hari ke-2 dan hari ke-3. Menurut kriteria kekuatan

daya antimikroba yang dinyatakan David dan Stout (1971), kloramfenikol 30 µg

memiliki kemampuan daya hambat yang sangat kuat terhadap S. mutans dan

S. dyenteriae, sedangkan nistatin 20,6 µg memiliki kemampuan daya hambat yang

lemah. Kontrol negatif (DMSO) terhadap ketiga mikroba tidak menunjukkan

diameter zona hambat yang ditandai dengan diameter zona hambat 6 mm (sebesar

diameter cakram).

Menurut Reapina (2007), DMSO adalah pelarut yang umum digunakan

sering digunakan dalam analisis atau percobaan, karena kemampuannya untuk

melarutkan senyawa baik polar ataupun non polar. DMSO memiliki sifat seperti

emulsifier. Rumus senyawa DMSO adalah (CH3)2SO. DMSO merupakan cairan

bening dengan bau seperti bawang putih. DMSO memiliki titik didih 189o C dan

dapat larut dalam air. DMSO bersifat stabil dalam kondisi normal dan bersifat 0

S. mutans S. dysenteriae C. albicans

higrokopis. DMSO efektif sebagai pelarut dalam proses ekstraksi dan pemisahan

komponen aroma (flavor), serta dalam fraksinasi komponen tidak jenuh dari suatu

bahan.

Menurut Tekur (2007), kloramfenikol juga disebut chloromycetin.

Kloramfenikol diperoleh dari Streptomyces venezuelae. Kloramfenikol

mengandung gugus nitrobenzena. Mekanisme kloramfenikol sebagai antimikroba

adalah dengan menghambat sintesis protein bakteri dengan mengikat reversibel ke

50 S subunit ribosom dan menghambat pembentukan ikatan peptida. CLSI (2006),

menyatakan zona hambat pada mikroba yang dihasilkan oleh kloramfenikol 30 µg

akan dikatakan resisten apabila diameter zona hambat yang dihasilkan adalah ≤ 12

mm. Diameter zona hambat yang dihasilkan oleh kloramfenikol dalam penelitian

ini > 12 mm, yang menunjukkan S. mutans dan S. dysenteriae tidak bersifat

resisten.

Namun untuk C. albicans, kontrol positif yang diujikan tidak

menunjukkan daya hambat. Pada Gambar 4.5. (C. b) terlihat bahwa nistatin lemah

dalam menghambat pertumbuhan C. albicans karena hanya sedikit ditemukannya

zona bening.

Menurut Lubis (2008), nistatin merupakan antibiotik yang digunakan

sebagai antijamur, diisolasi dari Streptomyces nourse pada tahun 1951 dan

merupakan antibiotik grup poliene. Nistatin tidak bersifat toksik tetapi dapat

menimbulkan mual, muntah dan diare jika diberikan dengan dosis tinggi. Nistatin

bekerja dengan mengikat sterol dalam membran sel sehingga mengakibatkan

perubahan permeabilitas membran dan selanjutnya kebocoran komponen

intraseluler.

Dalam penelitian Astuti (2012), resisten C. albicans mengalami resisten

terhadap nistatin sebesar 2,95 %. Resisten terhadap antifungal golongan poliene

jarang terjadi selama pengobatan, tetapi yang umum terjadi isolat menunjukkan

konsentrasi hambat minimum yang tinggi. Apabila terjadi resisten terhadap

antifungi golongan poliene, diakibatkan karena membran yang tidak biasa,

sehingga mengakibatkan penurunan efektivitas poliene dalam menembus

4.5. Uji Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) terhadap Pertumbuhan

S. mutans, S. dysenteriae, dan C. albicans

Hasil uji antagonis ekstrak etanol batang dan daun evodia dalam menghambat

S. mutans, S. dysenteriae dan C. albicans secara in vitro menunjukkan bahwa

ekstrak tersebut sudah mampu menghambat pertumbuhan ketiga mikroorganisme

ini pada konsentrasi 5%. Untuk mengetahui konsentrasi hambat minimum dari

ekstrak tersebut, maka konsentrasi ekstrak diturunkan dengan pengenceran.

Konsentrasi yang digunakan untuk uji KHM ini adalah 1%, 2%, 3% dan 4%.

Grafik hasil pengujian KHM ekstrak batang dan daun evodia dapat dilihat pada

Gambar 4.7 dan 4.8.

Gambar 4.7. Diameter Zona Hambat Minimum Ekstrak Etanol Batang Evodia terhadap Pertumbuhan S. mutans, S. dysenteriae, dan C. albicans pada Hari 1, 2 dan 3

Gambar 4.8. Diameter Zona Hambat Minimum Ekstrak Etanol Daun Evodia terhadap Pertumbuhan S. mutans, S. dysenteriae, dan C. albicans pada Hari 1, 2 dan 3

S. mutans S. dysenteriae C. albicans

D

Konsentrasi Ekstrak Etanol Batang Evodia (%)

Hari ke 1

S. mutans S. dysenteriae C. albicans

D

Konsentrasi Ekstrak Etanol Daun Evodia (%)

Berdasarkan Gambar 4.7, ekstrak etanol batang evodia pada konsentrasi 1% tidak

dapat menghambat pertumbuhan S. mutans dan S. dysenteriae, pada konsentrasi

2% dapat menghambat S. mutans dengan diameter zona hambat sebesar 7,02 mm

dan menghambat S. dysenteriae dengan diameter zona hambat 8,69 mm. Ekstrak

etanol batang evodia pada konsentrasi 1%, 2%, dan 3% tidak dapat menghambat

pertumbuhan C. albicans, pada konsentrasi 4% dapat menghambat C. albicans

dengan diameter zona hambat 6,85 mm. Berdasarkan pada hasil penelitian diatas,

menunjukkan bahwa konsentrasi hambat minimum ekstrak etanol batang evodia

terhadap S. mutans dan S. dysenteriae adalah 2%, serta terhadap C. albicans

adalah 4%.

Berdasarkan Gambar 4.8, ekstrak etanol daun evodia pada konsentrasi 1%

tidak dapat menghambat pertumbuhan S. mutans, pada konsentrasi 2% dapat

menghambat pertumbuhan S. mutans dengan diameter zona hambat sebesar 7,73

mm. Ekstrak etanol daun evodia pada konsentrasi 1%, 2%, 3% dan 4% tidak dapat

mengambat pertumbuhan S. dysenteriae. Ekstrak etanol daun evodia pada

konsentrasi 1% dan 2% tidak dapat menghambat pertumbuhan C.albicans, namun

pada konsenstrasi 3% ekstrak dapat menghambat pertumbuhan C. albicans

dengan diameter zona hambat sebesar 7,18 mm. Berdasarkan hasil penelitian di

atas, menunjukkan bahwa konsentrasi hambat minimum ekstrak etanol daun

evodia terhadap S. mutans adalah 2%, S. dysenteriae adalah 5%, dan C. albicans

adalah 3%. Data uji konsentrasi hambat minimum ekstrak etanol batang dan daun

evodia dapat dilihat pada Lampiran 9 hal. 50, Lampiran 10 hal. 51 dan Lampiran

11 hal. 52.

Hasil uji KHM ekstrak etanol batang dan daun evodia terhadap

pertumbuhan S. mutans, S. dysenteriae dan C. albicans bervariasi. Konsentrasi

Hambat Minimum ekstrak etanol batang dan daun evodia terhadap pertumbuhan

S. mutans adalah sama yaitu pada konsentrasi 2%. Dalam menghambat

pertumbuhan S. dysenteriae, KHM ekstrak etanol batang evodia lebih rendah

daripada ekstrak etanol daun evodia serta dalam menghambat pertumbuhan C.

albicans, KHM ekstrak etanol daun evodia lebih rendah daripada ekstrak etanol

Nilai KHM ekstrak etanol batang sereh wangi dan ektrak etanol daun

sereh wangi terhadap S. mutans adalah 6 % (Suprianto, 2008). Nilai KHM ekstrak

etanol bawang putih terhadap S. mutans sebesar 5% (Adi dkk., 2010). Kedua nilai

KHM tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai KHM ekstrak etanol batang

evodia dan ekstrak etanol daun evodia yang didapat.

Nilai KHM ekstrak daun pacar air terhadap C. albicans ATCC 10231

sebesar 12,5 % (Hotmauli, 2010). Nilai KHM ekstrak daun pacar air lebih besar

dibandingkan dengan nilai KHM ekstrak etanol batang evodia dan ekstrak etanol

daun evodia. Nilai KHM ekstrak etanol jambu biji daging buah putih 0,03 %

(Adnyana dkk., 2004). Nilai KHM ini lebih kecil dibandingkan dengan KHM

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Hasil skrining ekstrak etanol batang evodia menunjukkan bahwa ekstrak

tersebut mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, steroid, dan terpenoid serta

hasil skrining ekstrak etanol daun evodia menunjukkan bahwa ekstrak tersebut

mengandung senyawa alkaloid, flavonoid dan saponin. Ekstrak etanol batang dan

daun evodia memiliki aktivitas antimikroba terhadap S. mutans, S. dysenteriae,

dan C. albicans. Zona hambat terbesar dihasilkan pada konsentrasi 40%.

Konsentrasi Hambat Minimum ekstrak etanol batang evodia terhadap S. mutans

dan S. dysenteriae adalah 2%, sedangkan untuk C. albicans adalah 4%.

Konsentrasi hambat Minimum ekstrak etanol batang evodia terhadap S. mutans

adalah 2%, S. dysenteriae adalah 5%, dan C. albicans adalah 3%.

5.2. Saran

Sebaiknya dilakukan penelitian untuk mengetahui senyawa spesifik yang

berkhasiat sebagai antimikroba pada batang dan daun evodia (Euodia ridleyi

Horch.) dan aktivitas antimikroba terhadap mikroorganisme patogen lainnya.

Serta dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai uji toksisitas dari ekstrak batang

dan daun evodia untuk mengetahui dosis yang aman digunakan sebagai alternatif

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Karakteristik Streptococcus mutans

Streptococcus merupakan bakteri berbentuk bulat dengan susunan bentuk rantai.

Bakteri ini ditemukan oleh Billroth (1874). Menurut Dzen dkk., (2003),

berdasarkan tipe hemolisis pada lempeng agar darah (blood agar plate), bakteri

ini dibedakan menjadi 3 yaitu yang pertama Streptococcus hemolitik alfa (Gambar

2.1.a.) (Partial hemolytic Streptococcus). Koloni Streptococcus ini pada BAP

(Blood Agar Plate) memberikan zona hemolisis yang sempit, artinya sel darah

merah pada inner zone dari BAP tidak mengalami hemolisis secara komplit. Pada

sekitar koloni sering didapatkan warna kehijauan (disebabkan oleh pembentukan

reductans of haemoglobin) (Dzen dkk., 2003). S. mutans (Gambar 2.1.b.)

termasuk ke dalam grup viridans (Antony et al., 2010).

Golongan kedua adalah Streptococcus hemolitik beta (Total Hemolytic

Streptococcus) disebut grup piogenes. Pada BAP bakteri ini dapat menyebabkan

zona hemolisis yang luas pada sekitar koloni. Golongan ketiga Streptococcus

hemolitik gamma (Non-Hemolytic Streptococcus). Pada BAP bakteri ini tidak

mengadakan hemolisis sama sekali (Dzen dkk., 2003).

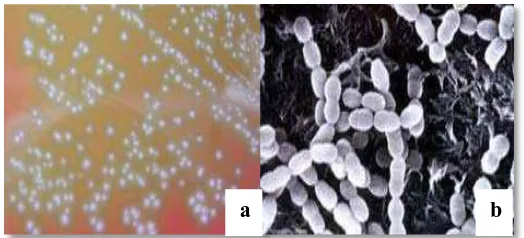

Gambar 2.1.a. Koloni Streptococcus pada media agar darah (α-hemolysis)

(Way et al., 2007) b. S. mutans mikroskopis (Yulia, 2006)

Menurut Krieg et al., (2010), taksonomi S. mutans adalah sebagai berikut:

Kingdom : Bacteria

Filum : Bacteroidetes

Kelas : Bacteroidia

Ordo : Bacteroidales

Famili : Porphyromonadaceae

Genus : Streptococcus

Spesies : Streptococcus mutans

2.2. Karakteristik Shigella dysenteriae

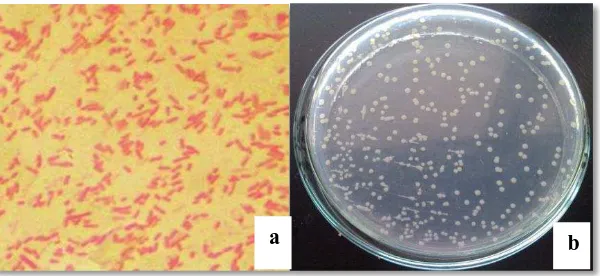

Shigella termasuk kedalam golongan bakteri gram negatif (Gambar 2.2.a.),

berbentuk batang, dan non-motil. Shigella terdiri dari empat jenis yaitu

S. dysenteriae, S. flexneri, S. boydii dan S. sonnei. Semua jenis Shigella

menyebabkan diare akut. S. dysenteriae (Gambar 2.2.b.) dikenal sebagai Shiga

bacillus, berbeda dengan yang lainnya karena menghasilkan sitotoksin (Shiga

toksin), sehingga menyebabkan penyakit yang bersifat fatal apabila dibandingkan

dengan spesies Shigella yang lain, dan lebih resisten terhadap antimikroba

(Legros dan Pierce, 2005).

Gambar 2.2.a. Hasil pewarnaan gram S. dysenteriae (Santoso dkk., 2009) b. Koloni S. dysenteriae pada media Nutrient Agar (Roekistiningsih dkk., 2010)

Menurut Krieg et al., (2010), taksonomi S. dysenteriae adalah sebagai

berikut:

Kingdom : Bacteria

Filum : Verrucomicroba

Kelas : Opitutae

Ordo : Opitutales

Famili : Enterobacteriaceae

Genus : Shigella

Spesies : Shigella dysenteriae

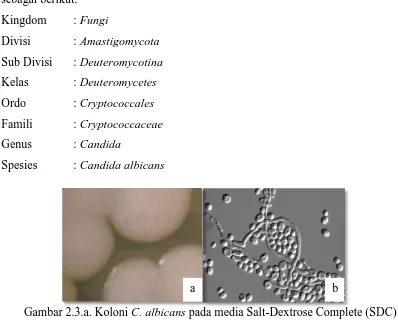

2.3. Karakteristik Candida albicans

Candida albicans merupakan fungi dimorfik yang sering ditemukan pada mulut,

dan vagina (Irianto, 2002). C. albicans juga merupakan fungi patogen oportunistik

yang menyebabkan berbagai penyakit pada manusia seperti sariawan, lesi pada

kulit, vulvavaginitis, candiduria dan gastrointestinal candidiasis. Mekanisme

infeksi C. albicans sangat kompleks termasuk adhesi dan invasi, perubahan

morfologi dari bentuk sel khamir ke bentuk filamen (hifa), pembentukan biofilm

dan penghindaran dari sel-sel imunitas inang. Kemampuan C. albicans untuk

melekat pada sel inang merupakan faktor penting pada tahap permulaan kolonisasi

dan infeksi. Perubahan fenotip menjadi bentuk filamen memungkinkan

C. albicans untuk melakukan penetrasi ke epithelium dan berperan dalam infeksi

dan penyebaran C. albicans pada sel inang. C. albicans juga dapat membentuk

biofilm yang diduga terlibat dalam penyerangan sel inang dan berhubungan

dengan resistensi terhadap antifungi (Kusumaningtyas, 2009).

Candida memperbanyak diri dengan membentuk tunas, dan spora jamur

disebut blastospora atau sel ragi (sel khamir) (Gambar 2.3.b.). Jamur ini

membentuk hifa semu (pseudohypha) yang sebenarnya adalah rangkaian

blastospora, yang juga dapat bercabang-cabang. Berdasarkan bentuk-bentuk jamur

tersebut maka dikatakan bahwa Candida menyerupai ragi (yeast-like), tidak

membentuk simpai dan tidak berpigmen serta mudah tumbuh pada medium

dengan variasi pH yang luas (Suprihatin, 1982).

Candida albicans dapat menginfeksi berbagai bagian tubuh, meliputi

mulut, vagina, kulit dan paru-paru. Organisme ini biasanya tampil sebagai sel

seperti khamir lonjong yang membiak dengan bertunas. Akan tetapi, mungkin

juga terlihat pada daerah yang terinfeksi hifa berbentuk benang dan pseudohifa

(yang terdiri atas sel-sel khamir memanjang yang tetap menempel satu sama lain).

Khamir ini mudah tumbuh pada suhu 25 sampai 37º C pada agar glukosa

Sabauraud (Volk dan Wheeler, 2006).

Koloni C. albicans (Gambar 2.3.a.) berwarna krem, pucat, dan halus. Laju

pertumbuhan yang cepat dalam tiga hari. Pada agar tepung jagung suhu 25ºC,

besar, berdinding tebal, terminal, dan memiliki chlamydospore (Chander, 2002).

Ukuran sel C. albicans 2-5µ x 3-6 µ hingga 2-5,5 µ x 5-28,5 µ tergantung pada

umurnya. Spesies Candida dapat dibedakan berdasarkan kemampuan fermentasi

dan asimilasi terhadap larutan glukosa, maltosa, sakrosa, galaktosa dan laktosa

(Suprihatin, 1982). Penambahan 0,1 g klorida tetrazolium triphenyl (TTC) untuk

100 ml medium sangat memudahkan identifikasi dari genus Candida karena

koloni ragi menghasilkan warna yang berbeda seperti putih, mawar merah dan

violet (Safitri dan Sinta, 2010). Sedangkan pada agar CHROM candida, koloni

C. albicans adalah memiliki karakteristik dengan koloni berwarna hijau muda ke

hijau kebiruan (Chander, 2002).

Menurut Alexopoulos dan Mims (1979), taksonomi C. albicans adalah

sebagai berikut:

Kingdom : Fungi

Divisi : Amastigomycota

Sub Divisi : Deuteromycotina

Kelas : Deuteromycetes

Ordo : Cryptococcales

Famili : Cryptococcaceae

Genus : Candida

Spesies : Candida albicans

Gambar 2.3.a. Koloni C. albicans pada media Salt-Dextrose Complete (SDC) b. Sel C. albicans secara mikroskopis (Berman dan Peter, 2002)

2.4. Patogenitas Streptococcus mutans

Streptococcus mutans merupakan bakteri dominan penyebab karies pada gigi.

Karies gigi (kavitasi) (Gambar 2.4.) adalah daerah yang membusuk di dalam gigi,

terjadi akibat suatu proses bertahap yang dapat melarutkan email (permukaan gigi

sebelah luar yang keras) dan terus berkembang ke bagian dalam gigi sehingga

pada akhirnya menyebabkan gigi tanggal (Yulia, 2006).

Gigi merupakan tempat bagi menempelnya mikroba. Ada dua spesies

bakteri yang dijumpai berasosiasi dengan permukaan gigi yaitu S. sanguins dan

S. mutans yang merupakan penyebab utama kerusakan gigi, atau pembusuk gigi.

Tertahannya kedua spesies ini pada permukaan gigi merupakan akibat sifat

adhesif baik dari glikoprotein liur maupun dari polisakarida bakteri. Sifat

menempel ini sangat penting bagi kolonisasi bakteri di dalam mulut. Glikoprotein

liur mampu menyatukan bakteri-bakteri tertentu dan berikatan pada permukaan

gigi. S. mutans maupun S. sanguins menghasilkan polisakarida ekstraseluler yang

disebut dekstran yang bekerja sebagai zat perekat, mengikat sel-sel bakteri

menjadi satu dan juga melekatkan diri pada permukaan gigi. Tertahannya bakteri

dapat juga terjadi karena terperangkapnya secara mekanis di celah-celah gusi atau

di dalam lubang atau retakan gigi (Irianto, 2002).

Gambar 2.4. Karies Gigi (Hale, 2004)

2.5. Patogenitas Shigella dysenteriae

Penyakit yang disebabkan oleh Shigella ditularkan melalui makanan atau air.

Organisme Shigella menyebabkan disentri basiler yang menghasilkan respons

inflamasi pada kolon melalui enterotoksin dan invasi bakteri. Secara klasik,

Shigellosis timbul dengan gejala adanya nyeri abdomen, demam, BAB berdarah,

dan feses berlendir. Gejala awal terdiri dari demam, nyeri abdomen dan diare cair

tanpa darah, kemudian feses berdarah setelah 3-5 hari kemudian. Lamanya gejala

rata-rata pada orang dewasa adalah 7 hari, pada kasus yang lebih parah dapat

terjadi selama 3-4 minggu. Shigellosis kronis dapat menyerupai kolitis ulseratif,