II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Karakteristik Tanaman Cabai Besar

Tanaman cabai besar (Capsicum annuum L.) merupakan tanaman perdu semusim yang tergolong ke dalam suku terong-terongan. Tanaman ini berasal dari Amerika tropis seperti Meksiko dan Brazil kemudian menyebar ke berbagai negara tropis lainnya termasuk Indonesia. Cabai besar dapat tumbuh antara 1 m s.d. 1,25 m dengan panjang daun mencapai 12 cm dengan lebar antara satu centimeter sampai lima centimeter. Bunga tanaman menyerupai terompet berbentuk bintang dengan warna putih yang keluar dari ketiak daun. Buahnya berbentuk kerucut memanjang dengan permukaan mengkilap dan panjang buah mincapai hingga 17 cm. Buah yang masih muda berwarna hijau kemudian setelah matang akan berubah menjadi merah cerah. Menurut Rahmat (1994 dalam Triwidiyaningsih, 2011), klasifikasi tanaman cabai adalah sebagai berikut.

Kingdom : Plantae

Diviso : Spermatophyta

Sub diviso : Angiospermae

Kelas : Dicotyledone

Sub Kelas : Metachlamidae

Ordo : Tubiflorae

Famili : Solanaceae

Genus : Capsicum

Spesies : Capsicum annum L.

Kondisi yang dikehendaki dalam budidaya cabai besar meliputi suhu, ketinggian tempat, dan jenis tanah. Suhu yang ideal untuk budidaya cabai adalah 24 0C s.d. 28 0C. Pada suhu tertentu seperti 15 0C dan lebih dari 32 0C akan

menghasilkan buah cabai yang kurang baik. Penyinaran yang dibutuhkan adalah penyinaran secara penuh dengan curah hujan yang dikehendaki yaitu 800 mm s.d. 2.000 mm per tahun (Tjahjadi, 1991 dalam Nurfalach, 2010). Ketinggian tempat yang dikehendaki untuk penanaman cabai berkisar antara 0 m s.d. 1.400 m di atas permukaan laut, sehingga cabai dapat ditanam pada dataran rendah hingga dataran tinggi. Tanaman cabai dapat tumbuh dan beradaptasi dengan baik pada berbagai jenis tanah, mulai dari tanah berpasir hingga tanah liat. Pertumbuhan tanaman cabai akan optimal jika ditanam pada tanah dengan pH 6 s.d. 7 (Harpenas, 2010

dalam Nurfalach, 2010).

Cabai besar merupakan salah satu komoditi pertanian yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Buah cabai besar mengandung senyawa-senyawa serta gizi yang sangat berguna bagi tubuh. Beberapa kandungan senyawa dalam buah cabai besar adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1

Kandungan Senyawa Kimia dalam 100 g Cabai Besar Segar

Senyawa Kandungan Kalori (kal) 31,00 Protein (g) 1,00 Lemak (g) 0,30 Karbohidrat (g) 7,30 Kalsium (mg) 29,00 Fosfor (mg) 24,00 Serat (g) 0,30 Zat Besi (mg) 0,50 Vitamin A (SI) 470,00 Vitamin B1 (mg) 0,05 Vitamin B2 (mg) 0,03 Vitamin C (mg) 18,00 Niasin (mg) 0,20

Cabai besar sangat bermanfaat bagi kesehatan terutama bagi sirkulasi darah ke jantung dan sebagai analgesik untuk kejang otot dan rematik. Cabai mengandung vitamin A dan Vitamin C yang mengandung beta karoten yang berguna menangkal dampak radikal bebas. Kandungan kalium dan fosfor yang tinggi pada cabai dapat membantu pertumbuhan tulang dan sel baru. Cabai juga mampu memperlancar sekresi asam lambung dan mencegah infeksi pada sistem pencernaan. Banyaknya manfaat cabai bagi kesehatan membuat tanaman ini banyak digunakan sebagai bahan baku industri obat-obatan (Hasrayanti, 2013).

2.2 Teknologi Budidaya Cabai Besar

Beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam melakukan usahatani cabai besar antara lain sebagai berikut.

1. Pengadaan bibit

Pengadaan bibit dapat dilakukan dengan dua cara, yakni membuat sendiri atau membeli bibit yang telah siap tanam. Pengadaan bibit dengan cara menbeli akan lebih praktis, sedangkan pengadaan bibit dengan cara membuat sendiri memerlukan perhatian khusus dan mutunya belum tentu terjamin bagus. Anjuran penggunaan benih per hektar dalam budidaya cabai besar berkisar antara 150 g s.d. 300 g atau sekitar 10.000 sampai dengan 20.000 pohon per hektar (Cahyono, 2003 dalam Nurfalach, 2010).

2. Pengolahan tanah

Pengolahan tanah diperlukan agar tanah-tanah yang padat bisa menjadi longgar, sehingga pertukaran udara di dalam tanah menjadi baik, gas-gas oksigen dapat masuk ke dalam tanah, gas-gas yang meracuni akar tanaman dapat teroksidasi, dan asam-asam dapat keluar dari tanah. Selain itu, dengan

longgarnya tanah maka akar tanaman dapat bergerak dengan bebas meyerap zat-zat makanan di dalamnya (Nurfalach, 2010).

3. Penanaman

Cabai ditanam dengan pola segitiga, jarak tanamnya adalah 50 cm s.d. 60 cm dari lubang satu ke lubang lainnya. Jarak antar barisan berkisar antara 60 cm s.d. 70 cm. Kedalaman lubang tanam dibuat antara 8 cm s.d. 10 cm dengan diameter lubang sesuai ukuran polibag bibit cabai. Bibit cabai yang siap dipindah ke areal tanam adalah yang telah berumur 15 hari s.d. 17 hari atau telah memiliki tiga sampai empat helai daun. Penanaman sebaiknya dilakukan pada sore hari untuk mengurangi paparan sinar matahari berlebih terhadap bibit yang baru ditanam (Dermawan, 2010 dalam Nurfalach, 2010).

4. Pemeliharaan tanaman

Menurut Hewindati (2006 dalam Nurfalach, 2010), bibit cabai yang telah ditanam harus selalu dipelihara agar dapat tumbuh dengan baik. Beberapa macam pemeliharaan yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut.

a. Penyulaman, yakni kegiatan mengganti bibit yang rusak dengan bibit yang baru agar jumlah tanaman tetap terjaga.

b. Penyiangan, yakni membersihkan segala jenis gulma yang tumbuh di sekitar tanaman agar zat hara tanah dapat diserap tanaman secara optimal

c. Pemangkasan, yakni pemotongan terhadap beberapa tunas yang tidak dikehendaki. Biasanya dilakukan antara 17 s.d. 21 hari setelah tanam (HST) untuk di dataran rendah atau 25 s.d. 30 HST di dataran tinggi.

d. Pemupukan, yakni pemberian tambahan unsur hara tanah baik organik maupun anorganik. Pupuk yang sering diberikan pada tanaman cabai

meliputi pupuk kandang, Urea, SP-36, KCL, dan NPK. Dosis penggunaan pupuk kandang adalah 20 ton/ha, SP-36 400 kg/ha, urea 100 s.d. 150 kg/ha, ZA 300 s.d. 400 kg/ha, KCL 200 s.d. 250 kg/ha, dan NPK 300 s.d. 500 kg/ha (Balai Pengkaji dan Pengembangan Teknologi Pertanian Republik Indonesia, 2003).

e. Penyiraman diperlukan untuk menjaga kadar kelembabapan tanah disekitar tanaman. Penyiraman biasanya dilakukan dengan cara penggenangan ataupun penyemprotan dengan frekuensi sesuai dengan kondisi tanaman. f. Pengendalian hama penyakit merupakan strategi untuk meminimalkan

kerusakan tanaman akibat serangan hama dan penyakit (Harpenas, 2010

dalam Nurfalach, 2010). Pengendalian hama dan penyakit pada tanaman

cabai biasanya dilakukan dengan menggunakan pestisida nabati maupun kimia. Dosis penggunaan pestisida kimia bervariasi sesuai dengan kandungan bahan aktif yang dimiliki. Penggunaan pestisida berbentuk bubuk atau Wettable Powder (WP) misalkan dianjurkan penggunaannya agar tidak melebihi 3.000 gram per hektar (BPTP Sumatra Utara, 2012). 5. Panen

Pemanenan buah cabai menurut Nurfalach (2010) adalah pada saat tanaman cabai berumur 75 s.d. 85 HST yang ditandai dengan buahnya yang padat dan warna merah menyala. Umur panen cabai tergantung varietas yang digunakan, lokasi penanaman dan kombinasi pemupukan yang digunakan serta kesehatan tanaman. Cabai dapat dipanen setiap dua sampai lima hari sekali tergantung dari luas penanaman dan kondisi pasar. Rata-rata hasil panen cabai besar untuk lahan usahatani seluas satu hektar berkisar antara delapan ton sampai 12 ton.

2.3 Nilai Strategis Cabai Besar

Cabai besar merupakan salah satu komoditi strategis yang memiliki nilai ekonomis cukup tinggi. Besarnya kebutuhan akan cabai membuat tingginya konsumsi terhadap cabai besar di Indonesia. Konsumsi cabai di Indonesia didominasi oleh rumah tangga dan industri. Konsumsi cabai besar di perkotaan diperkirakan sebesar 0,219 ons per kapita per minggu, sedangkan konsumsi di pedesaan sekitar 0,150 ons per kapita per minggu dengan peningkatan sekitar 7,5% per tahun (BP2TP, 2003). Beberapa produk industri yang menggunakan cabai sebagai bahan baku diantaranya manisan cabai, abon cabai, sambal cabai, bubuk cabai, koyo cabai, dan produk lainnya.

Perkembangan harga cabai besar di pasaran sangat bervariasi dan mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu. Harga cabai akan tinggi pada musim hujan, sedangkan pada musim kemarau harganya akan rendah. Rata-rata harga cabai besar di Bali tahun 2014 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2

Harga per kg Cabai Besar di Bali Tahun 2014 Bulan Harga Cabai (Rp)

Januari 18.893 Februari 19.036 Maret 17.393 April 9.786 Mei 6.000 Juni 5.068 Juli 4.986 Agustus 5.350 September 10.736 Oktober 14.874 November 26.607 Desember 43.012 Rata-rata 15.145

Berdasarkan Tabel 2.2 diketahui bahwa harga cabai besar di Bali berkisar antara Rp 4.986 s.d. Rp 43.012 per kg. Harga tertinggi terjadi pada bulan Desember yang merupakan puncak musim hujan, sedangkan harga terendah terjadi pada bulan Juli yang merupakan puncak musim kemarau. Rata-rata harga cabai besar di Bali pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 15.145 per kg.

Nilai strategis cabai besar juga dapat dilihat dari trend produksi yang bernilai positif. Selama kurun waktu tiga tahun terakhir, mulai tahun 2012 sampai 2014, produksi cabai besar di Bali selalu mengalami peningkatan. Tahun 2012, produksi cabai besar di Bali adalah 13.785,50 ton dengan produktivitas mencapai 12,03 ton/ha. Tahun 2013 terjadi peningkatan produksi sebesar 11,93% dengan jumlah produksi adalah 15.431 ton dan produktivitas mencapai 13,70 ton/ha. Produksi cabai besar tahun 2014 adalah sebanyak 20.349 ton dengan produktivitas mencapai 14,01 ton/ha, jumlah produksi tersebut meningkat sebesar 31,87% dari tahun sebelumnya (BPS Provinsi Bali, 2014).

2.4 Teori Produksi

Menurut Joesron dan Fathorozi (2003 dalam Wibisono, 2011) produksi merupakan hasil akhir dari proses aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan beberapa masukan atau input. Beberapa aktifitas yang terjadi didalam proses produksi diantaranya terjadi perubahan bentuk, tempat, dan waktu penggunaan hasil-hasil produksi. Masing-masing perubahan ini menyangkut penggunaan input untuk menghasikan output yang diinginkan. Jadi produksi meliputi semua aktifitas menciptakan barang dan jasa (Sudarman, 1999 dalam Muhyidin, 2010). Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa istilah produksi diartikan sebagai pemanfaatan sumberdaya yang ada untuk mengubah suatu komoditi

menjadi komoditi lainnya yang berbeda dari sebelumnya, baik dari segi bentuk, tempat, waktu, maupun kegunaan komoditi tersebut bagi konsumen. Secara umum istilah produksi berlaku untuk barang maupun jasa, karena pada dasarnya istilah komoditi memang mengacu pada barang dan jasa.

Istilah produksi secara umum diartikan sebagai penggunaan atau pemanfaatan sumberdaya yang mengubah suatu komoditi menjadi komoditi lainnya yang sama sekali berbeda, baik dalam pengertian apa, di mana atau kapan komoditi-komoditi itu dialokasikan, maupun dalam pengertian apa yang dapat dikerjakan oleh konsumen dengan komoditi tersebut (Miller dan Meiners, 2000

dalam Hidayat 2013). Produksi adalah transformasi atau perubahan menjadi

barang produk atau proses di mana input diubah menjadi output. Dalam suatu produksi diusahakan untuk mencapai efisiensi produksi, yaitu menghasilkan barang dan jasa dengan biaya yang paling rendah untuk mendapatkan hasil yang optimal. Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui bahwa produksi tidak terlepas dari penggunaan sumber-sumber yang ada untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa, sehingga barang atau jasa yang dihasilkan akan mempunyai nilai tambah untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu memperoleh laba dari hasil usaha yang dilakukan.

2.4.1 Faktor produksi usahatani cabai besar

Perkembangan atau pertambahan produksi dalam kegiatan usahatani tidak lepas dari peranan faktor-faktor produksi atau input yang digunakan. Para ahli teori pertumbuhan Neoklasik seperti Dernberg, Dornbusch, dan Fischer mengatakan bahwa untuk melakukan proses produksi harus didukung oleh faktor-faktor produksi yang memadai. Faktor produksi bersifat mutlak, karena

merupakan syarat agar kegiatan produksi dapat dijalankan. Faktor produksi merupakan segala elemen yang digunakan atau dilibatkan dalam menunjang suatu kegiatan produksi. Faktor produksi juga dapat dikatakan sebagai semua korbanan yang dicurahkan ke dalam kegiatan produksi. Faktor produksi menentukan besar kecilnya produksi yang diperoleh. Semua faktor produksi tersebut dikombinasikan dalam menunjang kegiatan produksi (Hidayat, 2013).

Menurut Soekartawi (2003), faktor-faktor produksi yang umum dikenal dalam kegiatan usahatani yaitu tanah atau lahan, tenaga kerja, modal, dan keahlian atau manajemen. Sedangkan faktor produksi yang umum digunakan dalam kegiatan usahatani cabai besar antara lain: (1) lahan, (2) bibit, (3) pupuk, (4) pestisida, dan (5) tenaga kerja.

2.4.2 Fungsi produksi

Sukirno (2000 dalam Wibisono, 2011) menyatakan bahwa fungsi produksi adalah kaitan diantara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang diciptakan dimana faktor-faktor produksi dikenal juga dengan istilah input sedangkan hasil produksi sering juga dinamakan output. Fungsi produksi dianggap penting karena dapat menjelaskan pengaruh input terhadap output serta mengetahui bentuk hubungannya. Suatu fungsi produksi dikatakan efisien secara teknis apabila mampu menggunakan input yang minimal untuk mencapai output tertentu. Soekartawi (1990 dalam Wibisono, 2011) menyatakan bahwa fungsi produksi adalah hubungan fisik antara output (Q) dan input (X). Secara matematis, bentuk persamaan fungsi produksi adalah sebagai berikut.

di mana:

Q = jumlah produksi yang dihasilkan Xn = faktor produksi yang digunakan

f = fungsi hubungan antara faktor produksi dan hasil

Menurut Samuelson (2003 dalam Wibisono, 2011) proses produksi terbagi menjadi tiga tipe, yaitu:

1. Skala hasil meningkat atau disebut juga skala ekonomis (increasing return to

scale), merupakan kondisi dimana penambahan suatu input produksi

menyebabkan penambahan yang semakin meningkat terhadap jumlah output yang dihasilkan.

2. Skala hasil meningkat dengan tambahan hasil yang menurun (diminishing

return to scale), merupakan kondisi dimana penambahan suatu input produksi

menyebabkan penambahan terhadap output yang dihasilkan namun jumlah penambahan tersebut akan mengalami penurunan.

3. Skala hasil menurun (decreasing return to scale), merupakan kondisi dimana penambahan suatu input produksi menyebabkan penurunan terhadap tambahan jumlah output yang dihasilkan.

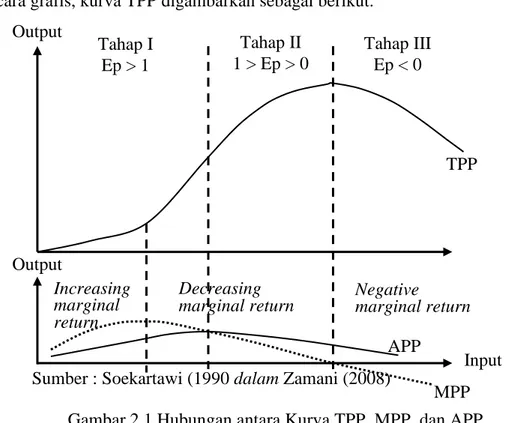

Mubyarto (1989 dalam Arimbawa, 2014) menyatakan bahwa hubungan antara hasil produksi (output) dengan faktor-faktor produksi (input) yang digunakan dapat digambarkan kedalam suatu grafik yang disebut dengan kurva

Total Physical Product (TPP). Kurva TPP adalah kurva yang menunjukkan

tingkat produksi total (Q) pada berbagai tingkat penggunaan suatu faktor produksi dimana faktor produksi lainnya dianggap tetap. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat ditulis bentuk persamaan dari kurva TPP adalah sebagai berikut.

Output Output Tahap I Ep > 1 Tahap II 1 > Ep > 0 Tahap III Ep < 0 Increasing marginal return Decreasing

marginal return Negative marginal return

MPP APP

Input TPP di mana:

TPPx = total produksi yang dihasilkan Xn = faktor produksi yang digunakan

f = fungsi hubungan antara faktor produksi dan hasil Secara grafis, kurva TPP digambarkan sebagai berikut.

Sumber : Soekartawi (1990 dalam Zamani (2008)

Gambar 2.1 Hubungan antara Kurva TPP, MPP, dan APP

Lebih lanjut Mubyarto (1989 dalam Arimbawa, 2014) mengungkapkan bahwa penurunan dari kurva TPP juga dapat digunakan untuk mengetahui hubungan antara total produksi dengan produksi marjinal dan produksi rata-rata. Kurva yang memperlihatkan jumlah produksi marjinal dari suatu kegiatan produksi disebut kurva Marginal Physical Product (MPP). Kurva ini menunjukkan tambahan produksi total (Q) karena adanya tambahan pengunaan satu satuan faktor produksi (X). Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut.

MPPx

=

∆Q∆X

(2.3)

di mana:

ΔQ = perubahan hasil produksi

ΔX = perubahan penggunaan faktor produksi

Kurva yang memperlihatkan jumlah produksi rata-rata dari suatu kegiatan produksi disebut kurva Average Physical Product (APP). Kurva ini menunjukkan hasil rata-rata dari penggunaan per unit satuan faktor produksi pada berbagai tingkat penggunaan. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut.

APPx

=

QX (2.4)

di mana:

APPx = produksi rata-rata faktor produksi x Q = jumlah produksi yang dihasilkan X = faktor produksi yang digunakan

Kurva MPP dan APP juga dapat digunakan untuk menentukan skala produksi suatu usahatani. Dengan membandingkan MPP dan APP maka akan diperoleh elastisitas produksi masing-masing faktor produksi. Apabila nilai elastisitas produksi lebih besar dari satu maka usahatani tersebut berada pada skala hasil meningkat (increasing return to scale). Apabila nilai elastisitas produksi berada antara nol sampai dengan satu maka usahatani tersebut berada pada skala hasil meningkat dengan tambahan hasil yang menurun (diminishing

return to scale). Sedangkan apabila nilai elastisitas produksi lebih kecil dari pada

nol maka usahatani tersebut berada pada skala hasil menurun (decreasing return

to scale). Menurut Mubyarto (1989 dalam Arimbawa, 2014), elastisitas produksi

dapat dihitung sebagai berikut. Ep

=

MPPAPP (2.5)

di mana:

MPP = produksi marjinal APP = produksi rata-rata

Soekartawi (2011) menyatakan bahwa pada fungsi produksi Cobb-Douglas dengan bentuk fungsi Q = αXβ, maka produksi marjinal dari penggunaan faktor produksi (X) diperoleh dengan menghitung turunan pertama dari fungsi produksi terhadap faktor produksi, sehingga:

MPP = ∂Q/∂X = β . Q/X (2.6)

di mana:

MPP = produksi marjinal

∂Q = turunan pertama fungsi produksi Q ∂X = turunan pertama faktor produksi X β = koefisien regresi

Q = produksi X = faktor produksi

Berdasarkan persamaan 2.5 dan 2.6 diketahui bahwa elastisitas produksi akan sama dengan koefisien regresi fungsi produksi Cobb-Douglas sehingga besarnya nilai elastisitas produksi masing-masing faktor produksi dapat dilihat dari nilai koefisien regresi masing-masing faktor produksi tersebut. Berdasarkan persamaan 2.4, 2.5, dan 2.6, maka bukti bahwa Ep = β adalah sebagai berikut.

Ep = MPP APP

=

β .(Q/X)

Q/X

=

β (2.7)Berdasarkan konsep elastisitas tersebut, kemungkinan kasus yang dapat terjadi dalam penggunaan masing-masing fakror produksi antara lain:

1. Ep > 1 berarti bahwa penggunaan faktor produksi belum optimal sehingga perlu penambahan terhadap jumlah penggunaan faktor produksi tersebut. Pada kondisi ini, nilai MPP akan lebih besar dari APP sehingga proses produksi usahatani berada pada skala pengingkatan hasil (increasing return to scale).

2. 0 < Ep < 1 berarti bahwa penggunaan faktor produksi menyebabkan nilai MPP dan APP akan mengalami penurunan. Pada kondisi ini kegiatan usahatani berada pada skala hasil meningkat dengan tambahan yang semakin menurun

(diminishing return to scale).

3. Ep < 0 berarti bahwa penggunaan faktor produksi sudah melebihi batas maksimum sehingga harus dikurangi. Pada kondisi ini, nilai APP akan lebih besar dari MPP dan nilai MPP adalah negatif, sehingga kegiatan usahatani berada pada skala hasil menurun (decreasing return to scale).

4. EP = 1 berarti bahwa penggunaan faktor produksi sudah optimal dimana MPP sama dengan APP sehingga produksi total berada pada titik optimal. Ep = 1 atau MPP = APP menunjukkan bahwa penggunaan faktor produksi efektif dari segi ekonomi usahatani sehingga usahatani berada pada skala usaha dengan penambahan hasil tetap (constant riturn to scale).

5. Ep = 0 berarti bahwa penggunaan faktor produksi menghasilkan produksi total pada titik maksimum dimana nilai MPP sama dengan nol. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan faktor produksi efektif dari segi budidaya. 2.4.3 Fungsi produksi Cobb-Douglas

Fungsi produksi Cobb-Douglas adalah fungsi produksi yang umum digunakan dalam menggambarkan kegiatan produksi. Parameter-parameter yang diperoleh dari model ini merupakan elastisitas produksi bagi setiap faktor produksi yang masuk dalam model dengan nilai elastisitas setiap faktor produksi dalam model ini dianggap tetap. Model ini hanya mampu menerangkan proses produksi pada fase diminishing return, yaitu fase dimana meningkatnya jumlah produksi yang dihasilkan sebagai akibat adanya tambahan faktor produksi yang

digunakan, namun besarnya peningkatan tersebut makin lama makin berkurang. Bentuk umum model fungsi produksi Cobb-Douglas adalah sebagai berikut (Nachrowi dan Usman, 2006 dalam Warsana, 2007).

Q = α X1β1 X2β2...Xnβn еu (2.8)

di mana :

Q = Jumlah produksi yang diduga α = Intersep

βi = Parameter penduga variabel ke-i dan merupakan elastisitas Xi = Faktor produksi yang digunakan, i = 1, 2, 3,..., n u = Kesalahan pengganggu

е = bilangan natural (2,718)

Kemudahan dalam estimasi atau pendugaan terhadap persamaan Cobb-Douglas tersebut dapat dilakukan dengan cara mengubahnya ke dalam bentuk persamaan logaritma, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut (Nachrowi dan Usman, 2006 dalam Warsana, 2007).

Log Q = log α + β1 logX1 + β2 logX2+...+βn logXn (2.9) Interpretasi terhadap parameter-parameter persamaan di atas dapat diartikan sebagai berikut.

a. Log α menunjukkan tingkat efisiensi produksi usahatani tersebut secara keseluruhan. Semakin besar nilai log α maka semakin efisien kegiatan usahatani yang dilakukan.

b. Parameter beta (βi) menunjukkan elastisitas produksi untuk masing-masing faktor produksi usahatani.

d. Parameter beta (βi) dapat digunakan untuk mengukur efektivitas penggunaan faktor produksi. Semakin mendekati satu, maka penggunaan faktor produksi semakin efektif untuk mencapai produksi optimum.

Pemilihan model ini didasarkan pada pertimbangan adanya kelebihan fungsi produksi ini, antara lain sebagai berikut (Nachrowi dan Usman, 2006

dalam Warsana, 2007).

a. Koefisien pangkat dari fungsi produksi Cobb-Douglas dapat digunakan sebagai pendugaan terhadap skala usaha pada proses produksi yang berlangsung karena koefisien pangkat menunjukkan besarnya elastisitas produksi masing-masing faktor produksi.

b. Mengurangi terjadinya heterokedastisitas. Hal ini karena bentuk linier dari fungsi Cobb-Douglas ditransformasikan dalam bentuk log e (ln), dalam bentuk tersebut variasi data menjadi sangat kecil.

c. Perhitungannya sederhana karena dapat dimodifikasi ke dalam bentuk persamaan linier.

d. Bentuk fungsi Cobb-Douglas paling banyak digunakan dalam penelitian, khususnya penelitian bidang pertanian.

Estimasi koefisien regresi dilakukan dengan metode OLS. Asumsi-asumsi yang digunakan adalah sebagai berikut (Nachrowi dan Usman, 2006 dalam Warsana, 2007).

1) E(ui) = 0 atau E(ui | xi) = 0 atau E(Yi) = β1+ β2 Xi, ui menyatakan variabel-variabel lain yang mempengaruhi Yi akan tetapi tidak terwakili dalam model. Asumsinya pengaruh ui terhadap Yi diabaikan.

3) Varian (ui) = σ2, hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas yaitu besar varian ui sama untuk setiap i.

4) Kovarian antara ui dan Xi nol atau cov (ui , Xi) = 0, asumsi tersebut berarti tidak ada korelasi antara ui dan Xi.

5) Multikolinier tidak ada, yang berarti tidak ada hubungan linier yang nyata antara variabel-variabel bebas (Xi).

2.5 Teori Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Atmosoeprapto (2002 dalam Suwarthiani, 2014) mengemukakan bahwa efektivitas merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana sasaran dapat dicapai. Efeftivitas yang tinggi dengan efisiensi yang tinggi berarti dalam mencapai sasaran menggunakan sumberdaya yang optimal sehingga meminimumkan biaya. Suatu penggunaan sumberdaya dikatakan memiliki efektivitas tinggi apabila hasil yang dicapai semakin mendekati sasaran dan harus diimbangi dengan biaya yang efisien.

Menurut Wisnu dan Siti (2005 dalam Suwarthiani, 2014) penilaian efektivitas dapat dilakukan dengan mengambil salah satu dari tiga pendekatan yang ada. Tiga pendekatan tersebut antara lain:

a. Pendekatan sumberdaya eksternal (kontrol), yakni memungkinkan untuk melihat kemampuan suatu usahatani dalam mengatur dan mengendalikan pengaruh yang datang dari lingkungan luar usahatani.

b. Pendekatan sistem internal (inovasi), yakni memungkinkan untuk melihat seberapa baik suatu usahatani tersebut bekerja dan berfungsi.

c. Pendekatan teknis (efisiensi), yakni memungkinkan untuk melihat efisiensi usahatani dalam mengubah sumberdaya yang dimiliki menjadi output. Efektivitas dari segi usahatani dapat diukur berdasarkan kemampuan input dalam menghasilkan output yang paling optimum.

Gaspersz (1996) menyatakan bahwa efektivitas suatu kegiatan produksi dapat diukur dengan melihat rasio antara output aktual dengan output yang direncanakan. Soekartawi (1995 dalam Shinta, 2011) mengemukakan bahwa penggunaan sumberdaya dalam usahatani dikatakan efektif apabila petani mampu mengalokasikan sumberdaya yang dimiliki sebaik mungkin. Penggunaan sumberdaya dengan sebaik-baiknya akan menghasilkan produksi yang optimal sehingga pemanfaatan sumberdaya menjadi efektif. Samuelson (2003 dalam Wibisono, 2011) mengemukakan bahwa produksi optimum terjadi apabila elastisitas produksi sama dengan satu sehingga perbandingan produksi marjinal (MPP) dengan produksi rata-rata (APP) sama dengan satu.

Menurut Mubyarto (1989 dalam Arimbawa 2014), nilai elastisitas sama dengan satu berarti bahwa penggunaan faktor produksi dalam usahatani menghasilkan produksi yang optimum. Secara ekonomi usahatani, kondisi ini merupakan kondisi yang dikehendaki dalam upaya memaksimumkan keuntungan usahatani. Pada kondisi ini, semua faktor produksi digunakan secara efektif sehingga mampu menghasilkan produksi yang optimum. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan faktor produksi dikatakan semakin efektif

apabila produksi usahatani mendekati titik optimum, atau nilai perbandingan MPP dengan APP masing-masing faktor produksi tersebut semakin mendekati satu.

Halim (2004 dalam Pangastuti, 2013) menyatakan bahwa pengukuran efektivitas merupakan persentase keberhasilan dalam mencapai tujuan. Dalam kegiatan usahatani, efektivitas penggunaan faktor produksi dapat dilihat dari persentase kedekatan nilai perbandingan MPP dan APP dengan nilai satu. Bila MPP dibanding APP sama dengan satu, maka efektivitas penggunaan faktor produksi adalah 100%, bila nilai MPP dibanding APP semakin jauh dari satu, maka persentase efektivitas penggunaan faktor produksi akan semakin rendah. Persentase efektivitas penggunaan faktor produksi dapat dihitung dengan rumus:

Efektivitas = MPP

APP

.

100% (2.10)di mana:

MPP = produksi marjinal APP = produksi rata-rata

Halim (2004 dalam Pangastuti, 2013) membagi kriteria efektivitas menjadi lima tingkatan, yaitu:

1. Koefisien efektivitas bernilai dibawah 40% artinya sangat tidak efektif. 2. Koefisien efektivitas bernilai antara 40% s.d. 60% artinya tidak efektif. 3. Koefisien efektivitas bernilai antara 60% s.d. 80% artinya cukup efektif. 4. Koefisien efektivitas bernilai antara 80% s.d. 100% artinya efektif. 5. Koefisien efektivitas bernilai diatas 100% artinya sangat efektif.

2.6 Teori Efisiensi

Efisiensi dalam produksi merupakan ukuran perbandingan antara nilai

output dan nilai input. Konsep efisiensi diperkenalkan oleh Michael Farrell

dengan mendefinisikan sebagai kemampuan organisasi produksi untuk menghasilkan produksi tertentu pada tingkat biaya minimum (Kopp, 1978 dalam Kusumawardhani, 2002). Prinsip efisiensi dalam kaitannya dengan penggunaan faktor-faktor produksi adalah bagaimana cara menggunakan faktor produksi yang ada seefisien mungkin.

Efisiensi pada dasarnya merupakan alat ukur untuk menilai pemilihan kombinasi input-input untuk menghasilkan output tertentu. Menurut Soekartawi (1993 dalam Shinta 2011) ada tiga kegunaan mengukur efisiensi, yaitu: (1) sebagai tolok ukur untuk memperoleh efisiensi relatif, mempermudah perbandingan antara unit ekonomi satu dengan lainnya. (2) Apabila terdapat variasi tingkat efisiensi dari beberapa unit ekonomi yang ada maka dapat dilakukan penelitian untuk menjawab faktor-faktor apa yang menentukan perbedaan tingkat efisiensi. (3) Informasi mengenai efisiensi memiliki implikasi kebijakan karena manajer dapat menentukan kebijakan usaha secara tepat.

Dalam ekonomi produksi, efisiensi ekonomi dapat dicapai jika dipenuhi dua kriteria (Doll & Orazen, 1978 dalam Kusumawardhani, 2002), yaitu:

a. Syarat keharusan (necessary condition), yaitu suatu kondisi dengan produksi dalam jumlah yang sama tidak mungkin dihasilkan dengan menggunakan sejumlah input yang lebih sedikit dan produksi dalam jumlah yang lebih besar tidak mungkin dihasilkan dengan menggunakan jumlah input yang sama.

b. Syarat kecukupan (sufficiency condition), yaitu syarat yang diperlukan untuk menentukan letak efisiensi ekonomi yang terdapat pada daerah rasional, karena dengan hanya mengetahui fungsi produksi saja maka letak efisiensi ekonomi yang terdapat pada daerah rasional tidak bisa ditentukan. Untuk menentukan letak efisiensi ekonomi diperlukan suatu alat yang merupakan indikator pilihan yaitu berupa input dan harganya.

Soekartawi (2003) mengemukakan bahwa efisiensi dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: efisiensi teknis, efisiensi alokatif (efisiensi harga) dan efisiensi ekonomi. Efisiensi teknis merupakan konsep efisiensi yang menyatakan produk maksimal yang dapat diperoleh dengan penggunaan kombinasi masukan tertentu dalam fungsi produksi. Dikatakan efisiensi harga atau efisiensi alokatif apabila nilai dari produk marginal sama dengan harga faktor produksi yang bersangkutan. Sedangkan efisiensi ekonomi terjadi apabila usahatani tersebut mencapai efisiensi teknis dan sekaligus juga mencapai efisiensi alokatif/harga. Suatu usahatani dikatakan efisien apabila nilai produk marjinal (NPM) untuk suatu faktor produksi sama dengan harga faktor produksi tersebut (Soekartawi, 2003). Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut.

NPMx = Px atau NPMx Px = 1 (2.11) di mana : NPMx = MPPx . Pq (2.12) MPPx = β . APPx (2.13) APPx = Q X (2.14)

keterangan:

Q = total produksi (output) usahatani X = jumlah faktor produksi yang digunakan APPx = produk rata-rata faktor produksi

MPPx = produk marjinal faktor produksi Px = harga faktor produksi

Pq = harga komoditi usahatani

β = elastisitas produksi faktor produksi NPMx = nilai produk marjinal faktor produksi

Menurut Soekartawi (2003), kriteria yang digunakan untuk menilai tingkat efisiensi penggunaan faktor produksi usahatani adalah sebagai berikut.

a. NPMx Px

> 1 ; dapat diartikan bahwa penggunaan faktor produksi X dianggap belum efisien sehingga penggunaannya harus ditambah.

b. NPMx

Px

=

1 ; dapat diartikan bahwa penggunaan faktor produksi X dianggapsudah efisien. c. NPMx

Px < 1 ; dapat diartikan bahwa penggunaan faktor produksi X dianggap tidak efisien sehingga penggunaannya harus dikurangi.

Pengujian untuk membuktikan bahwa NPM/Px = 1 dapat dilakukan dengan membandingkan hasil dari (1-βi)/Sβi dengan nilai t-tabel. Nilai βi

menunjukkan besarnya koefisien regresi masing-masing faktor produksi, sedangkan Sβi merupakan simpangan baku koefisien regresi masing-masing faktor

produksi. Bila hasil perhitungan dari (1-βi)/Sβi menunjukkan nilai yang lebih besar

dari nilai t-tabel, maka pengujian tersebut signifikan yang artinya NPM/Px ≠ 1,

sedangkan bila hasil perhitungan (1-βi)/Sβi menunjukkan nilai yang lebih kecil

2.7 Penelitian Terdahulu

Analisis mengenai efektivitas dan efisiensi penggunaan faktor produksi usahatani sangat penting untuk dilakukan. Pengukuran efektivitas dan efisiensi penggunaan faktor produksi akan memberikan manfaat dalam upaya optimalisasi kegiatan usahatani. Pentingnya mengetahui efektivitas dan efisiensi penggunaan faktor produksi usahatani membuat banyaknya orang melakukan penelitian mengenai masalah tersebut. Beberapa contoh penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya antara lain sebagai berikut.

1. Penelitian Akhmad Hidayat tahun 2013 berjudul Analisis Efisiensi Penggunaan

Faktor-Faktor Produksi Pada Usaha Kecil dan Menengah Batik di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan. Persamaan kedua penelitian ini adalah

menggunakan fungsi Cobb-Douglas sebagai alat analisis untuk menganalisis efisiensi penggunaan faktor produksi. Perbedaannya adalah komoditi, lokasi, jumlah sampel, dan jumlah variabel yang digunakan. Penelitian tersebut menggunakan modal, tenaga kerja, dan bahan baku sebagai variabel, sedangkan penelitian ini menggunakan luas lahan, benih, pupuk urea, ZA, KCL, TSP, NPK, pestisida, serta jumlah jam kerja. Selain itu, penelitian ini juga mengukur efektivitas penggunaan faktor produksi dalam menunjang produksi yang optimum.

2. Penelitian Amat Muhyidin tahun 2010 berjudul Analisis Efisiensi Penggunaan

Faktor-Faktor Produksi Pada Usaha Tani Padi Di Kecamatan Pekalongan Selatan. Persamaan kedua penelitian ini adalah menggunakan fungsi

Cobb-Douglas sebagai alat analisis untuk menganalisis efisiensi penggunaan faktor produksi. Perbedaannya adalah komoditi, lokasi, jumlah sampel, dan jumlah

variabel yang digunakan. Penelitian tersebut menggunakan luas lahan, bibit, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja sebagai variabel, sedangkan penelitian ini menggunakan sembilan variabel yakni luas lahan, benih, pupuk urea, ZA, KCL, TSP, NPK, pestisida, serta jumlah jam kerja. Selain itu, penelitian ini juga mengukur efektivitas penggunaan faktor produksi dalam menunjang produksi yang optimum.

3. Penelitian Annora Khazanani tahun 2011 berjudul Analisis Efisiensi

Penggunaan Faktor Faktor Produksi Usahatani Cabai Kabupaten Temanggung (Studi Kasusd di Desa Gondosuli Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung). Persamaan kedua penelitian ini adalah menggunakan fungsi

Cobb-Douglas sebagai alat analisis untuk menganalisis efisiensi penggunaan faktor produksi. Perbedaannya adalah lokasi, jumlah sampel, dan jumlah variabel yang digunakan. Penelitian tersebut menggunakan luas lahan, bibit, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja sebagai variabel, sedangkan variabel penelitian ini meliputi luas lahan, benih, pupuk urea, ZA, KCL, TSP, NPK, pestisida, serta jumlah jam kerja. Perbedaan lainnya yaitu penelitian ini menganalisis efektivitas penggunaan faktor produksi yang tidak dilakukan pada penelitian tersebut, sedangkan pada penelitian tersebut dilakukan analisis keuntungan usahatani yang tidak dilakukan pada penelitian ini.

4. Penelitian Maharani Triwidiyaningsih tahun 2011 berjudul Analisis Efisiensi

Ekonomi Penggunaan Faktor-Faktor Produksi Pada Usahatai Cabai Merah di Kabupaten Bantul. Persamaan kedua penelitian ini adalah menggunakan fungsi

cobb-Douglas untuk menganalisis efisiensi penggunaan faktor produksi. Perbedaannya adalah lokasi, jumlah sampel, dan jumlah variabel. Variabel

penelitian tersebut meliputi tenaga kerja, pupuk kandang, phonska, NPK, dan KCL, sedangkan penelitian ini juga menggunakan variabel luas lahan, pupuk urea, ZA, TSP, dan pestisida.

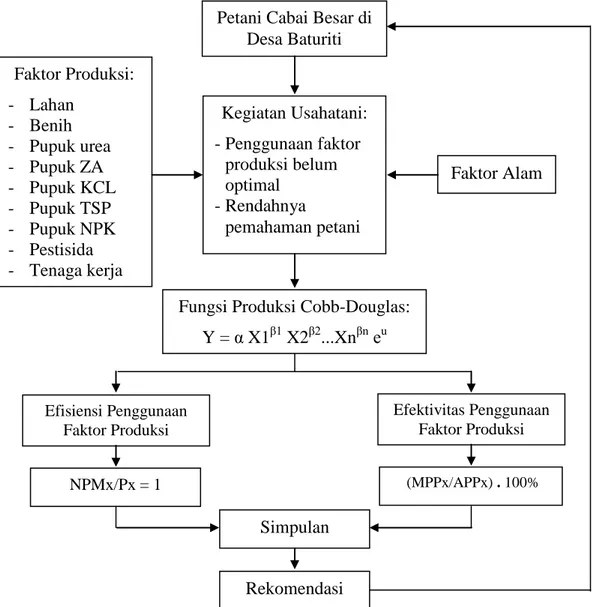

2.8 Kerangka Pemikiran Penelitian

Petani merupakan pelaku utama dalam kegiatan produksi cabai besar di Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tababan. Selain faktor alam, kegiatan usahatani cabai besar juga dipengaruhi oleh penggunaan faktor produksi seperti luas lahan, penggunaan benih, pupuk, pestisida, serta pencurahan tenaga kerja. Penggunaan faktor produksi secara optimal akan meminimalkan biaya produksi dan meningkatkan produksi cabai besar. Namun apabila penggunaan faktor produksi tidak tepat, maka hasil produksi tidak akan optimal. Rendahnya pemahaman petani merupakan salah satu penyebab kesalahan alokasi faktor produksi seperti halnya yang terjadi pada petani cabai besar di Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan produksi cabai besar adalah dengan menggunakan faktor produksi secara efektif dan efisien. Efektivitas dan efisiensi penggunaan faktor produksi dapat dianalisis menggunakan fungsi produksi Douglas. Pendugaan fungsi produksi Cobb-Douglas akan memberikan informasi mengenai elastisitas dan nilai produk marjinal masing-masing faktor produksi usahatani cabai besar sehingga kita mengetahui efektivitas dan efisiensi penggunaan faktor produksi. Hasil analisis mengenai efektivitas dan efisiensi penggunaan faktor produksi dapat digunakan sebagai acuan dalam memberikan rekomendasi kepada petani cabai besar di Desa

Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Secara grafis, alur pemkiriran dari penelitian ini dapat dilihat pada bagan berikut.

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Penelitian

2.9 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah penelitian dan kajian teoritis yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti, maka dapat dirumuskan tiga buah hipotesis dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut.

Petani Cabai Besar di Desa Baturiti Efisiensi Penggunaan Faktor Produksi Faktor Produksi: - Lahan - Benih - Pupuk urea - Pupuk ZA - Pupuk KCL - Pupuk TSP - Pupuk NPK - Pestisida - Tenaga kerja Kegiatan Usahatani: - Penggunaan faktor produksi belum optimal - Rendahnya pemahaman petani Efektivitas Penggunaan Faktor Produksi Simpulan Rekomendasi Faktor Alam

Fungsi Produksi Cobb-Douglas: Y = α X1β1 X2β2...Xnβn еu

1. Hipotesis Pertama:

Diduga bahwa penggunaan faktor-faktor produksi usahatani cabai besar seperti luas lahan, benih, pupuk urea, ZA, KCL, TSP, NPK, pestisida, dan tenaga kerja secara simultan berpengaruh terhadap jumlah produksi cabai besar di Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan.

2. Hipotesis Kedua:

Diduga bahwa penggunaan faktor-faktor produksi usahatani cabai besar seperti benih, pupuk urea, ZA, KCL, TSP, NPK, pestisida, dan tenaga kerja di Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan belum efektif.

3. Hipotesis Ketiga:

Diduga bahwa penggunaan faktor-faktor produksi usahatani cabai besar seperti benih, pupuk urea, ZA, KCL, TSP, NPK, pestisida, dan tenaga kerja di Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan tidak efisien.