STATUS ZOONOSIS DI INDONESIA

R.ROSO SOEJOEDONO Fakultas Kedokteran Hewan

Institut Pertanian Bogor

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia peternakan akhir-akhir ini sangat cepat, terutama dalam produksi unggas dan ternak potong. Dengan sendirinya hal ini tidak terlepas dari terjadinya pengumpulan sejumlah besar ternak di suatu tempat, baik berupa usaha peternakan, tempat penggemukan sapi, rumah potong hewan, dan karantina hewan. Pengumpulan hewan dalam jumlah besar ini dengan sendirinya berdampak terhadap lingkungan hidup manusia yang tinggal di sekitarnya.

Hal yang cukup penting dengan meningkatnya kegiatan usaha peternakan adalah kemungkinan menyebarnya penyakit hewan ke manusia (zoonosis) dan/atau ke hewan lainnya. Beberapa zoonosis telah dikenal di Indonesia dan beberapa lagi darinya sangat ditakuti karena menyebabkan kematian. Hal lain yang membuat zoonosis sangat penting adalah kenyataan bahwa zoonosis seperti rabies, di samping karena sangat mematikan (almost always fatal), penyebarannya di Indonesia makin lama makin meluas, sampai ke pulau atau daerah yang tadinya bebas. Terlebih lagi rabies pada manusia hanya dapat dicegah dan dikendalikan hanya jika rabies pada carnivora piara (anjing dan kucing) dapat dikendalikan dan/atau diberantas.

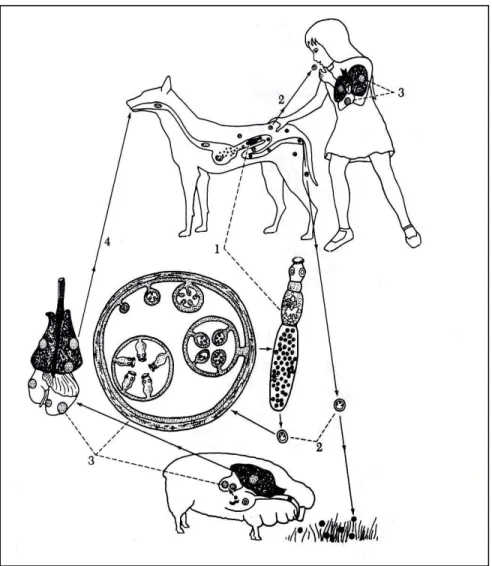

Keadaan lingkungan hidup, cara hidup maupun kebiasaan mengkonsumsi pangan di sebagian besar tempat di Indonesia sangat memungkinkan tumbuh suburnya beberapa penyakit parasit atau vektor pembawa penyakitnya, baik vektor mekanis maupun vektor biologis. Keadaan ini akan menyulitkan usaha untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit parasit. Misalnya cara defekasi di kebun dan konsumsi daging babi setengah matang. Pemotongan babi di luar rumah pemotongan hewan akan memacu penyebaran penyakit cacing pita di antara penduduk sekitarnya. Lebih membahayakan lagi adalah

kenyataan bahwa manusia dapat diserang oleh sistiserkosis yang disebabkan oleh Taenia

solium; bila sistiserkus ini dijumpai di otak,

akibat lebih besar lagi akan ditunai oleh pengidapnya. Gejala tumbuhnya siste di otak dapat berupa epilepsi, yang untuk beberapa daerah, seperti di daerah pegunungan di Papua, dapat menyebabkan timbulnya luka bakar pada kulit karena kebiasaan tidur disekitar perapian. Pada akhir tahun 1960-an, gejala epilepsi yang menyerang penduduk di daerah Enarotali, Kabupaten Painai (sekarang masuk Kabupaten Enarotali) telah menjadikan terjadinya wabah luka bakar (epidemic burns) di antara penduduk daerah tersebut.

Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa dengan dilaporkannya adanya leptospirosis pasca banjir, kasus antraks yang disebabkan oleh daging burung unta ataupun daging sapi di beberapa daerah, kasus flu burung, dan rabies di Flores maupun Ambon, zoonosis telah berkembang menjadi isu yang meresahkan masyarakat Indonesia.

GAMBARAN ZOONOSIS DI INDONESIA

Zoonosis yang akan dibicarakan dalam kesempatan ini hanyalah beberapa zoonosis yang penting di Indonesia. Pembicaraan akan dimulai dengan penyakit-penyakit yang paling umum dan penting sebagai berikut.

Rabies

Rabies masih dianggap sebagai zoonosis paling penting di Indonesia. Arti penting penyakit itu tidak dinilai dari jumlah kematian manusia yang ditimbulkannya, tetapi dari efek psikologis orang-orang yang terpapar, dengan ketidaknyamanan, dan bahaya yang dapat ditimbulkan oleh vaksinasi Pastuer dengan menggunakan vaksin asal otak kera, dan penyebab kematian yang sangat potensial terutama pada daerah-daerah padat penduduk seperti di negeri ini (RESSANG, 1962; TITKEMEYER dan RESSANG, 1962). Kedua

peneliti tersebut melaporkan bahwa pada tahun 1960-an, selama 12 tahun lebih dari 33.000 orang telah menerima suntikan vaksinasi Pasteur. Mereka menyatakan bahwa sangatlah sukar untuk mengukur kerugian yang disebabkan oleh kepanikan, kegelisahan ataupun kekhawatiran yang dialami oleh orang-orang itu, atau kesakitan, ketidak nyamanan, dan waktu yang terbuang percuma pada saat pengobatan itu. Pada tahun 1950-an, 10 orang meninggal tiap tahunnya karena rabies (RESSANG, 1959).

Gambaran rabies pada tahun 1977-1978 adalah sebagai berikut: daerah-daerah endemis rabies adalah Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jawa Barat, dan Sulawesi Utara. Di daerah-daerah tersebut, kemungkinan untuk mendapatkan rabies dari gigitan anjing adalah dari 21 gigitan anjing di Sumatra Utara, 1 merupakan gigitan anjing gila, sedangkan di daerah-daerah lain berturut-turut, 1 dari 20 gigitan untuk Sumatra Barat, 1 dari 15 gigitan di Jawa Barat dan 1 dari 15 gigitan di Sulawesi Utara. Lebih jauh, risiko meninggal karena gigitan anjing paling tinggi adalah di Sulawesi Utara, yaitu setiap 96 gigitan anjing akan menyebabkan 1 kematian karena rabies. Untuk ketiga daerah lainnya, angka kematian itu berturut-turut: 1 kematian dari 345 gigitan di Sumatra Utara, di Jawa Barat 1 dari 576, dan di Sumatra Barat 1 dari 825 gigitan anjing (HARDJOSWORO et al. 1981).

Sampai saat ini, vektor utama rabies di Indonesia adalah anjing, kucing dan monyet sedangkan rabies pada hewan piara lainnya hanya kadang-kadang saja dilaporkan. Di antara satwa liar, dua ekor musang telah diketahui sebagai positif rabies dan beberapa tikus dicurigai mendapatkan infeksi setelah menggigit orang (RESSANG, 1959;

HARDJOSWORO et al. 1981).

Usaha pemberantasan rabies di Indonesia mungkin berhasil baik di beberapa daerah, tetapi tidak akan mampu membebaskan keseluruhan wilayah Indonesia dari rabies. Rabies di Indonesia tidak akan menurun, bahkan mungkin akan lebih menyebar lagi ke berbagai pulau yang tadinya bebas, meskipun telah ada Ordonansi Rabies sejak tahun 1926 (RESSANG,1959; HARDJOSWORO et al. 1981; WIRYOSUHANTO, 1993).

Pada tahun 1956, pulau-pulau Sangir dan Talaud yang mula-mula bebas rabies menjadi

positif dengan terserangnya 18 orang penduduk. Demikian pula pada tahun yang sama daerah Maluku Tenggara yang tadinya negatif menjadi positif rabies. Sampai tahun 1993 tinggal 7 provinsi di Indonesia yang masih bebas rabies, yaitu Bali, NTB, NTT, Timtim, Maluku, Papua dan Kalimantan Barat. serta pulau-pulau disekitar Pulau Madura dan sekitar Sumatera (WIRYOSUHANTO, 1993).

Dengan terjadinya rabies di Flores pada tahun 1998 dan Maluku tahun 2003, dan lepasnya Timtim dari Indonesia, maka hanya provinsi Bali, NTB, Papua, dan Kalimantan Barat yang bebas dari penyakit ini.

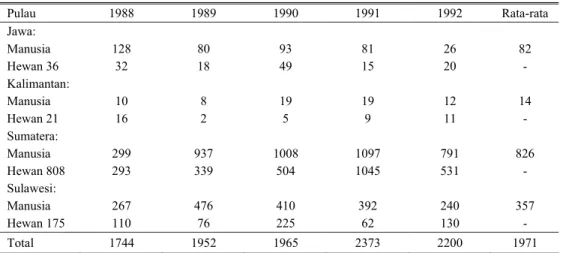

Kasus rabies manusia dan hewan antara 1988–1992 disampaikan pada Tabel 1. sebagai berikut. Di Pulau Jawa dan Kalimantan, setelah diadakan program terpadu sejak tahun 1988, kasus rabies dapat ditekan sampai mencapai titik terendah. Di Pulau Jawa kasus rabies pada hewan menurun dari 36 kasus per tahun pada 1988 menjadi 15 kasus per tahun pada 1992. Demikian pula, untuk Pulau Kalimantan terjadi penurunan dari 21 kasus per tahun menjadi 9 kasus pada tahun 1992. Yang tidak boleh dilupakan adalah potensi rabies sebagai penyebab kematian, terutama di beberapa wilayah padat penduduk.

Bali yang merupakan daya tarik wisata dunia merupakan daerah dengan populasi anjing liar yang sangat tinggi. Sampai saat ini (2004) daerah wisata ini masih bebas dari rabies. Namun, lebih dari empat puluh tahun sebelumnya TITKEMEYER dan RESSANG (1962) mengkhawatirkan bahwa bila sampai ada seekor anjing gila berhasil memasuki daerah itu, maka surga wisata tersebut dalam sekejap akan berubah menjadi daerah bencana yang sangat mengerikan.

Faktor lain yang menyebabkan rabies masih merupakan zoonosis penting di dunia adalah akibat samping dari vaksinasi pascagigitan berupa ensefalitis. Puluhan penderita gigitan anjing di Sulawesi Utara yang mendapatkan vaksinasi dengan vaksin yang berasal dari otak kera menunjukkan gejala ensefalitis pascavaksinasi dan bahkan beberapa meninggal dunia. Dari 6212 orang yang mendapatkan vaksinasi pascagigitan antara tahun 1972 sampai 1980, 82 orang (1,32%) menunjukkan gejala ensefalitis dan 43 orang (0,54%) dari penderitanya meninggal dunia (HARDJOSWORO et al. 1981).

Gambar 1. Hasil yang didapat dari terorisme furious rabies. Pemuda Nigeria ini digigit anjing gila tetapi tidak mencari pengobatan sampai 13 hari kemudian ketika ia menunjukkan gejala hidrofobia. Di rumah sakit, tube dimasukkan ke tenggorokannya (tracheostomy) untuk mencegah tercekik saat timbul gejala spasmus hydrophobi. Tiga hari setelah onset penyakit, masa gangguan mental dinyatakan dengan agitasi, berontak, berteriak-teriak, dan ketakutan akibat halusinasi seperti terlihat dari gambar. Perawatan intensive telah diusahakan tetapi pasien ini meninggal setelah dirawat selama 12 hari (WARRELL,1977).

Tabel 1. Kasus rabies pada manusia dan hewan di Indonesia Tahun 1988-1992*

Pulau 1988 1989 1990 1991 1992 Rata-rata Jawa: Manusia 128 80 93 81 26 82 Hewan 36 32 18 49 15 20 - Kalimantan: Manusia 10 8 19 19 12 14 Hewan 21 16 2 5 9 11 - Sumatera: Manusia 299 937 1008 1097 791 826 Hewan 808 293 339 504 1045 531 - Sulawesi: Manusia 267 476 410 392 240 357 Hewan 175 110 76 225 62 130 - Total 1744 1952 1965 2373 2200 1971

* Dimodifikasi dari WIRYOSUHANTO, 1993

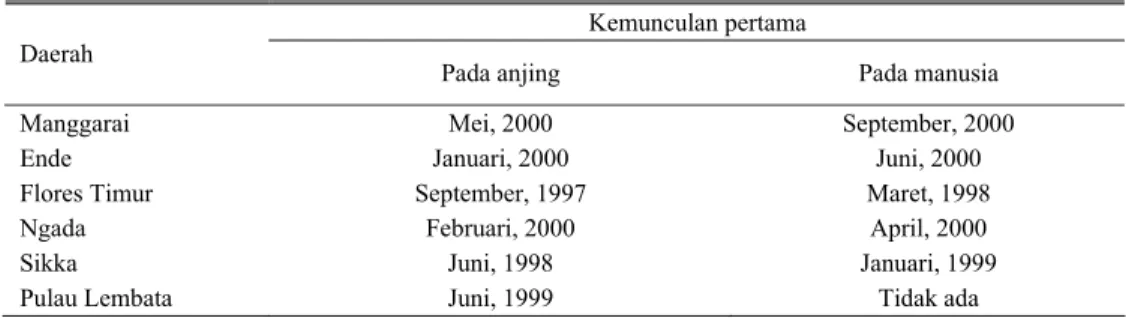

Sampai tahun 1996 Pulau Flores masih merupakan daerah bebas rabies. Namun mulai tahun 1997 penyakit ini telah berjangkit di beberapa kabupaten di pulau tersebut. Rabies masuk ke Flores akibat adanya penyelundupan anjing tertular oleh para nelayan pada pada bulan September 1997 dari Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, yang sedang terjangkit rabies, ke Kabupaten Flores Timur. Dalam waktu singkat wabah ini menyebar ke beberapa daerah lain yaitu ke Kabupaten Sikka (Juli 1998), Kabupaten Ende (November 1999) dan Kabupaten Ngada pada November 1999

(NONO 2005). Kerugian yang ditimbulkan oleh penyakit ini mencapai jumlah 113 orang. Setelah kemunculan kematian pada kasus gigitan anjing, pemerintah daerah melakukan pemusnahan masal terhadap anjing yang dimulai pada permulaan tahun 1998. Pada kampanye ini kira-kira 70% dari populasi anjing berhasil dimusnahkan. Meskipun begitu, sampai bulan Juni 2004 rabies pada anjing masih tetap dijumpai di pulau ini. Sekitar 50% kasus gigitan anjing terjadi pada anak-anak di bawah usia 15 tahun (WINDIYANINGSIH et al.

Propinsi terbaru yang tertular rabies adalah Maluku dengan pelaporan adanya kasus gigitan anjing pada tanggal 28 Agustus 2003 di Kota Ambon. Sampai November 2003 penyakit ini dilaporkan telah menelan 17 jiwa dan akhirnya pada bulan Mei 2004 jumlah korban jiwa meningkat menjadi 21 orang (YURIKE dan

SAPTO 2005).

Antraks

MANSJOER (1962) menyatakan bahwa

kejadian penyakit antraks manusia di Indonesia hampir selalu berhubungan dengan wabah penyakit antraks pada hewan. Kesimpulan ini didapatkan dari hasil pengamatannya pada wabah antraks di Sulawesi, Jawa dan Pulau Rote sejak tahun 1922 hingga tahun 1956. Tabel 2. Waktu kemunculan pertama rabies pada anjing dan manusia di Pulau Flores dan Lembata

(WINDIYANINGSIH et al. 2004)

Kemunculan pertama Daerah

Pada anjing Pada manusia

Manggarai Mei, 2000 September, 2000

Ende Januari, 2000 Juni, 2000

Flores Timur September, 1997 Maret, 1998

Ngada Februari, 2000 April, 2000

Sikka Juni, 1998 Januari, 1999

Pulau Lembata Juni, 1999 Tidak ada

Di beberapa bagian dari Sulawesi, pada saat itu sebagian penduduk senang mengonsumsikan daging dari hewan yang mati, bahkan dari yang menderita infeksi antraks. Peneliti ini menyatakan bahwa kebiasaan ini merupakan sebab utama dari wabah antraks pada manusia di daerah-daerah Makale-Rantepao di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan dan Kolaka dan Kendari di Sulawesi Tenggara.

Gambar 2. Kasus antraks dengan luka pada kaki kiri penduduk Sulawesi Tenggara, Juni 1969 (SORIAWAN dan SUTARDJO 1969)

Daerah lain sebagai fokus antraks pada manusia adalah Jawa Barat, terutama di daerah Bogor, Bekasi dan Karawang. Sampai saat ini wabah penyakit antraks pada manusia masih tetap dilaporkan dari daerah-daerah fokus tersebut dan MANSJOER (1961) menyatakan bahwa umumnya manifestasi penyakit ini adalah dalam bentuk pustula ganas (malignant

pustulae), bentuk septik, dan bentuk

gastrointestinal.

Sistiserkosis dan taeniasis

RESSANG dan UMBOH (1962) menyatakan bahwa Cysticercus bovis dan C. cellulosae sering sekali dijumpai pada daging sapi, kerbau, dan babi yang dipelihara di Pulau Bali dan Kabupaten Lombok Barat. Survei DIREKTORAT KESEHATAN HEWAN (1980)

mengungkapkan bahwa selain daerah-daerah yang disebutkan diatas, sistiserkosis telah dijumpai juga pada sapi di Jawa Timur dan sapi madura. Sistiserkosis malahan juga ditemukan pada manusia seperti dilaporkan oleh TUMADA dan MARGONO (1973) Di

Rumah Sakit Enarotali, daerah di pedalaman Papua, selama tahun 1972 sampai 1973 dirawat 13 orang penderita sistiserkosis. Pemeriksaan tinja dari pasien yang masuk selama 12 bulan

masa penelitiannya (170 orang) menunjukkan bahwa 9% dari pasien tersebut mengeluarkan telur Taenia. Cacing dewasa yang diperiksa diidentifikasi sebagai Taenia solium. Selanjutnya, GUNAWAN et al. (1978)

menyatakan bahwa sampai tahun 1975 terus dilaporkan adanya sistiserkosis pada manusia di daerah Paniai; setiap bulannya antara 60 sampai 100 pasien dengan sistiserkosis mengunjungi rumah sakit Enarotali. Pada tahun 1979, SUBIANTO dan SUJADI melaporkan bahwa penyakit ini telah menyebar ke kabupaten di sebelahnya, yaitu Jayawijaya.

Di Bali dan Lombok (Lombok Barat, pada penduduk keturunan Bali), orang menderita taeniasis karena mengkonsumsi lawar, yaitu masakan yang mengandung darah dan daging mentah. Infeksi pada sapi, kerbau, dan babi terjadi karena kondisi kesehatan yang kurang baik, yang disertai dengan pembuangan tinja manusia yang tidak memenuhi syarat kesehatan (RESSANG dan UMBOH, 1962). Di

Papua, penduduk terkena taeniasis karena konsumsi daging babi yang dimasak dengan metode masak batu, suatu cara masak tradisional di Papua. Karena autoinfeksi, regurgitasi dan/atau ingesti telur Taenia, terbentuklah sistiserkus dalam tubuh atau bahkan dalam otak yang akan menyebabkan gejala eliplepsi. Bila epilepsi ini terjadi di daerah pegunungan dan pada waktu malam hari ketika penderita sedang tidur di dekat perapian, seperti yang terjadi di daerah Paniai, maka akan terjadi luka-luka bakar yang kemudian dikenal sebagai “epidemic burn”.

Survei yang dilakukan oleh Direktorat Kesehatan Hewan, menunjukkan bahwa rate untuk 10.000 hewan potong adalah 2,3 untuk babi di RPH Kapuk, Jakarta dan 17,2 untuk sapi serta 18,2 untuk babi di RPH Surabaya. Kecilnya angka pada babi di RPH Jakarta adalah karena babi Bali hanya sebagian kecil saja dari populasi babi yang di potong, sedangkan biasanya sistiserkosis yang dideteksi di RPH-RPH di Indonesia hanya berasal dari babi Bali (DKH 1980).

Sistiserkosis dan taeniasis yang merupakan penyakit yang disebabkan oleh gabungan faktor sanitasi lingkungan yang jelek, kurangnya pengawasan kesehatan daging, kebiasaan untuk melepas ternak, dan konsumsi daging kurang masak (lawar, dsb); sampai saat ini masih tetap ditemukan di beberapa daerah

di Indonesia. Bahkan di Bali, misalnya, taeniasis masih ditemukan dengan prevalensi setinggi 7.1% di Banjar Kelod, Desa Renon, sebuah desa di pinggiran ibukota propinsi, Denpasar (SUTISNA, 1990). Bahkan beberapa

peneliti menyatakan bahwa di daerah-daerah endemis di Bali, prevalensi taeniasis di antara penduduknya berkisar antara 0,8 - 23% (DHARMAWAN, 1995). Dari data di atas dapat

disimpulkan bahwa peran dokter hewan kesmavet masih perlu ditingkatkan, baik dalam bidang kesehatan lingkungan, kerjasama antarlembaga, kesehatan daging maupun pendidikan kesehatan masyarakat. Dengan perbaikan sistem pemeliharaan babi di Bali dan pemeliharaan babi import dalam peternakan semi-komersial, diharapkan angka insidensi penyakit ini akan menurun (PUTRA, 2004).

Dari penelitian SUTISNA (1990) di atas, terungkap bahwa mayoritas dari penduduk yang diamatinya lebih menyukai daging babi (63%) daripada daging sapi (31%) sedangkan penderita Taenia saginata jauh lebih tinggi (96.4%) daripada Taenia solium (3.6%). Keadaan yang membingungkan ini kemudian dapat dijelaskan dari penelitian DHARMAWAN

(1995), yang menyimpulkan bahwa Taenia

saginata (strain Bali) adalah identik dengan Taenia saginata taiwanensis di mana sapi dan

babi dapat bertindak sebagai inang antara. Karena pada studi di atas ditemukan bahwa sistiserkosis dari Taenia saginata (strain Bali) babi hanya ditemukan di hati sedangkan pada sapi kista ditemukan di luar hati, terutama pada otot-otot skelet, maka DHARMAWAN (1995)

menyarankan pemeriksaan daging di RPH lebih diperketat sedangkan protokol pemeriksaan kesehatan daging babi perlu diperbarui sesuai dengan hasil penelitiannya.

Salmonellosis

Adanya Salmonella pada hewan piara di Indonesia telah dilaporkan oleh SOERATNO

(1961), yang mengisolasi mikroorganisme ini dari bahan otopsi yang terdiri atas organ, darah, dan tinja dari beberapa spesies. Spesies yang berhasil diisolasikan adalah S.

choleraesuis, S. enteritidis, S. javiana, S. stanley, S. typhimurium, dan S. weltefreden

dari anjing, sapi jantan, kucing, gajah, dan anak sapi. Selanjutnya Balai Penyidikan

Penyakit Hewan di Medan berhasil mengisolasikan beberapa spesies Salmonella yang resistens terhadap antibiotika dari babi di berbagai peternakan di sekitar Medan (ANONYMOUS, 1980).

Penelitian pada kulit telur ayam negeri, telur ayam kampung dan telur itik yang dipasarkan di Bogor menghasilkan insidensi masing-masing 10,2; 13,0; dan 24,1% pada kulit telur itik (RUMAWAS et al. 1991).

Kemudian penelitian di Bogor terhadap telur ayam ras, ayam kampung telur itik, dan telur

burung puyuh menghasilkan isolasi S.

mbadaka, S. kentucky, S. postdam, S. virchow,

dan S. hadar (RUMAWAS et al. 1993).

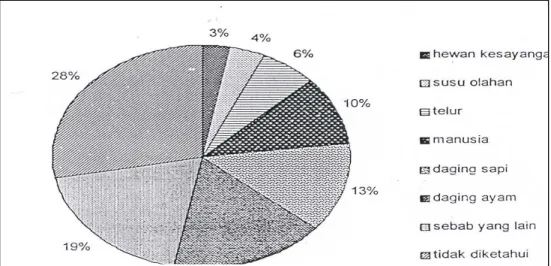

Menyadari bahwa hewan dan produk hewan tetap merupakan sumber penularan salmonelosis (Gambar 3), untuk selanjutnya tugas dokter hewan dalam penanggulangan salmonelosis lebih ditekankan lagi kepada penyelenggaraan salmonella free farms. Dan bila usaha ini telah dilakukan, peningkatan pelaksanaan harus benar-benar dilakukan dengan penuh kesadaran profesional.

Gambar 3. Cara penularan pada 500 kasus salmonelosis yang terjadi di Amerika Serikat antara tahun 1966 – 1975

Sumber: GANGAROSA 1978 dalam SILLIKER dan GABIS 1986 Leptospirosis

Setelah Jepang, Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang paling banyak disebut di dalam sejarah penelitian leptospirosis. Banyak sekali karya tentang penyakit ini dikerjakan di negeri ini sebelum Perang Dunia kedua. Akan tetapi setelah kemerdekaan, karena kurangnya publikasi medis yang teratur, hanya beberapa karya riset dalam bidang ini yang tercatat dalam publikasi ilmiah.

Setelah isolasi strain RACHMAT oleh BAERMAN pada tahun 1932 (dikutip oleh VAN

THIEL 1948, Tabel 3) dari seorang pasien di

Petumbukan, banyak karya telah dihasilkan

oleh peneliti terkenal seperti MOCHTAR dan

BAHDER DJOHAN (VAN THIEL, 1948), WALCH -SORGDRAGER (1939) dan ESSEVELD (WALCH -SORGDRAGER 1939) di Jakarta, Kalimantan,

Medan (Sumatra) dan Papua (VAN THIEL et al.

1964).

Secara umum kejadian leptospirosis di Indonesia mempunyai kecenderungan menurun. Hal ini dinyatakan oleh LIGHT,

NASUTION dan VAN PEENEN (1971) sebagai akibat dari adanya beberapa kasus ringan yang tidak teramati oleh dokter dan/atau tidak semua dokter yang mendiagnosis penyakit ini akan melaporkan kasus-kasus leptospirosis temuannya.

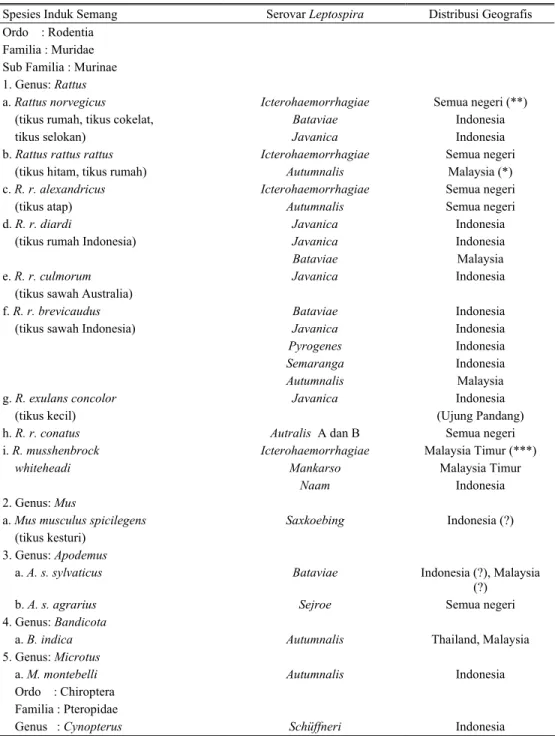

Tabel 3. Vektor alamiah dari beberapa serovar Leptospira di antara satwa liar di Asia Tenggara (*)

Spesies Induk Semang Serovar Leptospira Distribusi Geografis

Ordo : Rodentia Familia : Muridae Sub Familia : Murinae 1. Genus: Rattus

a. Rattus norvegicus Icterohaemorrhagiae Semua negeri (**)

(tikus rumah, tikus cokelat, Bataviae Indonesia

tikus selokan) Javanica Indonesia

b. Rattus rattus rattus Icterohaemorrhagiae Semua negeri

(tikus hitam, tikus rumah) Autumnalis Malaysia (*)

c. R. r. alexandricus Icterohaemorrhagiae Semua negeri

(tikus atap) Autumnalis Semua negeri

d. R. r. diardi Javanica Indonesia

(tikus rumah Indonesia) Javanica Indonesia

Bataviae Malaysia

e. R. r. culmorum Javanica Indonesia

(tikus sawah Australia)

f. R. r. brevicaudus Bataviae Indonesia

(tikus sawah Indonesia) Javanica Indonesia

Pyrogenes Indonesia Semaranga Indonesia Autumnalis Malaysia

g. R. exulans concolor Javanica Indonesia

(tikus kecil) (Ujung Pandang)

h. R. r. conatus Autralis A dan B Semua negeri

i. R. musshenbrock Icterohaemorrhagiae Malaysia Timur (***)

whiteheadi Mankarso Malaysia Timur

Naam Indonesia 2. Genus: Mus

a. Mus musculus spicilegens Saxkoebing Indonesia (?)

(tikus kesturi) 3. Genus: Apodemus

a. A. s. sylvaticus Bataviae Indonesia (?), Malaysia

(?)

b. A. s. agrarius Sejroe Semua negeri

4. Genus: Bandicota

a. B. indica Autumnalis Thailand, Malaysia

5. Genus: Microtus

a. M. montebelli Autumnalis Indonesia

Ordo : Chiroptera Familia : Pteropidae

Genus : Cynopterus Schüffneri Indonesia

(*) Dimodifikasi dari VAN DER HOEDEN (1958), hanya negeri-negeri di Asia Tenggara dimasukkan dalam daftar ini

(**) Dimasukkan dalam daftar oleh VAN DER HOEDEN (1958) sebagai seluruh benua atau Asia (***) Kalimantan Utara daerah Malaysia (Sabah, Serawak)

Peranan tikus sebagai sumber infeksi manusia di Indonesia pertama kali diselidiki oleh SARDJITO, MOCHTAR, dan WIRASMO, kemudian oleh MOCHTAR dan COLLIER dari

isolasi agen penyebab dari tikus sawah di Ambarawa, Jakarta dan Surabaya (Jawa), dan Ujung Pandang (Makassar) (VAN THIEL, 1948). Kemudian penelitian oleh FRESH et al.

(1971) tentang adanya leptospirosis pada tikus sawah dilakukan di Sumatra Selatan dan di Pulau Bangka. Penelitian VAN PEENEN et al.

1971 mendapatkan data bahwa leptospirosis tetap tersebar luas di antara satwa liar di Indonesia. Selanjutnya WILLIS dan WANNAN

(1966) menyimpulkan bahwa kedekatan antara manusia dan hewan piaranya di daerah pegunungan di Papua menyebabkan anjing dan babi memegang peranan yang sangat besar dalam penularan leptospirosis kepada manusia.

Peran hewan piara sebagai sumber penularan leptospirosis pada manusia telah ditelaah oleh VAN PEENEN et al. (1974);

PARTODIHARDJO et al. (1979) dan SCOTT-ORR

dan DARODJAT (1978). Kedua peneliti yang disebut teakhir menemukan bahwa paling sedikit 20% dari sapi potong yang datang dari Jawa Tengah dan Jawa Timur secara serologis positif terhadap serogroup Hebdomadis. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa terdapat reservoir infeksi di antara sapi di daerah-daerah tersebut yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi pada peternak pemilik sapi secara individual dan secara tidak langsung mengakibatkan turunnya angka pertumbuhan sapi nasional. Selain itu, petani peternak terancaman tertulari oleh L. interogans serovar

hardjo, yang akan menyebabkan penyakit yang

cukup parah pada manusia meskipun jarang sekali mematikan.

Bruselosis

Bruselosis pada sapi dan babi merupakan penyakit yang umum di Indonesia terutama di Jawa Timur dengan fokus kota besar seperti Surabaya (RESSANG dan UMBOH, 1962).

Meskipun adanya Brucella melitensis belum pernah dibuktikan, peneliti tersebut menyatakan bahwa agen penyebab penyakit ini juga dijumpai pada kambing di Jawa Barat. Survei yang amat intensif di Jawa dan Bali dilakukan oleh PARTODIHARDJO et al. (1979).

Dari 877 buah sampel darah yang diambil,

hanya satu yang positif pada domba dan empat pada babi. Peneliti di atas menyatakan bahwa hasil negatif disebabkan karena kesalahan teknis dalam penanganan serum sehingga dapat disimpulkan bahwa kejadian dari bruselosis pada ternak di Jawa dan Bali sebenarnya lebih tinggi dari hasil yang didapat dari survei tersebut.

Tanpa menyebutkan jumlah kasus, survei yang dilakukan oleh Dinas Zoonosis dari Departemen Kesehatan pada tahun 1975 mendapatkan bahwa ada indikasi kuat bahwa bruselosis ditemukan di antara pekerja RPH Denpasar. Sampai saat belum pula dilaporkan seberapa banyak kasus bruselosis pada peternak di Nusa Tenggara Timur meskipun kasus pada sapi di daerah tersebut telah mencapai lebih dari 30% (KOMPAS, 2 Mei

1997).

Tuberkulosis

Angka insidensi tuberkulosis pada manusia di negeri ini amat tinggi dan setelah krisis ekonomi tahun 1998, angka insidensi itu naik dari sekitar 10% menjadi sekitar 15%. Tipe bakteri yang paling dominan yang menyerang adalah tipe manusia (tipe humanus atau

Mycobasterium tuberculosis). RESSANG dan UMBOH (1962) menyimpulkan bahwa hal ini disebabkan karena susu yang dikonsumsikan di Indonesia umumnya dimasak terlebih dahulu sehingga infeksi dengan cara kontak atau melalui saluran pencernaan dengan M. bovis sangatlah jarang terjadi pada konsumen susu di Indonesia. Hal ini masih berlaku sampai saat ini, karena makin jarangnya pembelian susu segar langsung dari peternakan. Konsumen saat ini lebih menggemari susu olahan karena lebih mudah didapat dan disimpannya, serta dengan kualitas yang lebih terjamin. Penelitian adanya

M. bovis pada peternak di daerah-daerah

persusuan saat ini perlu untuk dilakukan.

Gambar 4. Seorang bayi yang dilahirkan dengan gejala hidrosefalus

Toksoplasmosis

Toksoplasmosis merupakan infeksi yang dijumpai di mana-mana di seluruh dunia dan baru beberapa tahun ini dianggap sebagai zoonosis. Akan tetapi karena luasnya penyebaran di antara hewan, baik hewan piara maupun satwa liar, penyakit ini telah lama dimasukkan ke dalam program zoonosis dari FAO dan WHO (ANONYMOUS, 1974). Meskipun telah dilakukan berbagai penelitian secara laboratoris, sifat-sifat, taxonomi dan terutama cara transmisi parasit ini belum jelas benar sampai akhir-akhir ini.

PARTONO dan CROSS (1975)

menyimpulkan hasil survei serologis toksoplasmosis pada manusia berkisar antara 2 sampai 51 persen. Di antara hewan-hewan potong, survei mengenai angka prevalensi ini dikerjakan oleh Yamamoto et al. (dikutip oleh CROSS et al. 1975) pada kambing dan orang hutan. Kemudian KOESHARJONO et al. (1974) meneliti angka prevalensi penyakit ini pada babi dan menghasilkan serum positif 7% di Jawa Tengah dan 28% di Jawa Barat dan VAN

PEENEN et al.(1974) pada sapi potong di

Jakarta dengan hasil 9% positif. Selanjutnya DURFEE et al. (1976) melaporkan bahwa 41%

dari kucing dan 61% dari kambing yang disurvei di Kalimantan Selatan menunjukkan titer positif. Penelitian tentang kambing dilakukan oleh CROSS et al (1975) yang

mengungkapkan bahwa dari 465 ekor kambing yang diteliti dari beberapa daerah di Indonesia, 24% mempunyai titer antibodi yang sama atau lebih besar dari 1:16 dan lebih kurang 11% mempunyai titer antibodi yang sama atau lebih besar dari 1:256 terhadap toksoplasma.

Peran dari hewan piara sebagai sumber penularan dari toksoplasmosis manusia telah diutarakan oleh beberapa dari peneliti diatas. DURFEE et al. (1976) menyatakan bahwa

meskipun sejumlah besar kucing telah terinfeksi di dusun-dusun, telaah epidemiologis mengungkapkan bahwa daging kambing merupakan sumber penularan penting di Kalimantan Selatan. Dari hasil penelitian di Lembah Lindu, Sulawesi Tengah, CLARKE et

al. (1975) menyimpulkan bahwa antibodi lebih

banyak dimiliki oleh anggota keluarga pemilik daripada bukan pemilik kucing. Tetapi haruslah diingat pula bahwa tanpa memiliki kucingpun orang dapat tertular toksoplasmosis

dari pencemaran pangan oleh lingkungan yang tidak sehat.

Sistosomiasis

Di Indonesia sistosomiasis pada manusia yang dikenal sebagai “demam keong” pertama kali ditemukan di Rumah Sakit Palu pada tahun 1937 oleh MÜLLER dan TESCH dan diduga berasal dari daerah di sekitar Danau Lindu, Kecamatan Kulawi, Donggala. Selanjutnya, pada tahun 1972 CONEY et al.

melaporkan adanya penyakit ini di Lembah Napu, Kecamatan Lore Utara, Poso (HADIDJAJA 1985, dalam DPPST 1993).

Sampai saat ini, penyakit ini hanya dilaporkan adanya di sekitar Danau Lindu dan Lembah Napu di Sulawesi Tengah, dengan spesies S. japonicum sebagai agen penyebabnya dan Oncomelania hupensis

lindoensis sebagai induk semang antara. Di

Jakarta pernah pula dilaporkan seseorang yang terinfeksi oleh parasit ini dan diduga ia mendapatkan infeksinya di suatu tempat di Kalimantan Tengah (HADIDJAJA 1977).

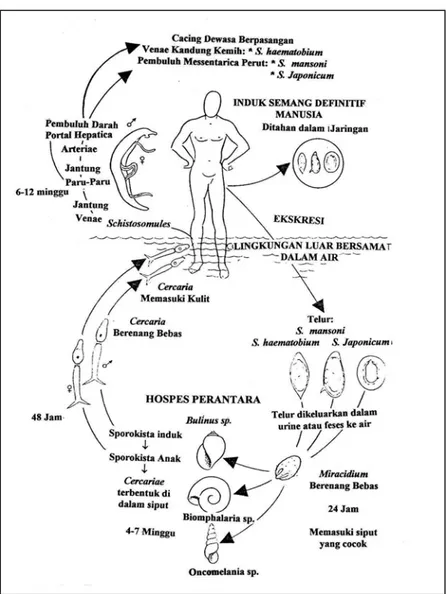

Selanjutnya, HADIDJAJA (1977) dari penelitiannya di danau Lindu dan lembah Napu, Sulawesi Tengah menggambarkan daur hidup dari S. japonicum sebagai berikut ini. Telur cacing yang dikeluarkan bersama tinja akan menetas dalam air dan menjadi mirasidium yang dapat berenang dan memasuki induk semang antara, yaitu siput dari genus Oncomelania. Di dalam tubuh siput mirasidium berubah menjadi sporosista pertama atau sporosista induk yang mengandung sporosista kedua atau sporosista anak yang kemudian akan menghasilkan serkaria. Untuk siklus ini, diperlukan waktu lebih kurang tiga bulan. Serkaria kemudian keluar meninggalkan siput dan berenang aktif mencari hospes definitifnya, yaitu manusia, anjing, tikus, kijang dan hewan lainnya seperti kuda dan sapi.

Dari gambaran epidemiologis di atas, jelaslah bahwa pengendalian dan/atau pemberantasan sistosomiasis pada manusia di sekitar kedua danau tersebut tidak akan terlaksana tanpa pemberantasan sistosomiasis pada hewan piara dan/atau hewan liar. Karena itu, pemberantasan penyakit ini pada manusia dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dengan bekerjasama dengan

Dinas Peternakan setempat. Itu dilakukan dengan jalan memberikan peralatan dan obat-obatan untuk pemberantasan penyakit pada anjing, sapi, kerbau dan kuda dan juga dengan memberikan pelatihan pada tenaga laboratorium dari Dinas Peternakan (SETYOHATINI 1994). Meskipun peranan kijang amat penting dalam menyebarkan sistosomiasis dari satu perairan (danau) ke perairan lainnya, pemberantasan penyakit ini pada kijang sampai saat ini belum dilakukan.

Mengingat bahwa ternak dapat bertindak sebagai inang definitif dan memegang peranan penting dalam epidemiologi penyakit ini, maka pengetahuan akan prevalensi penyakit di antara ternak amat penting untuk pengendalian

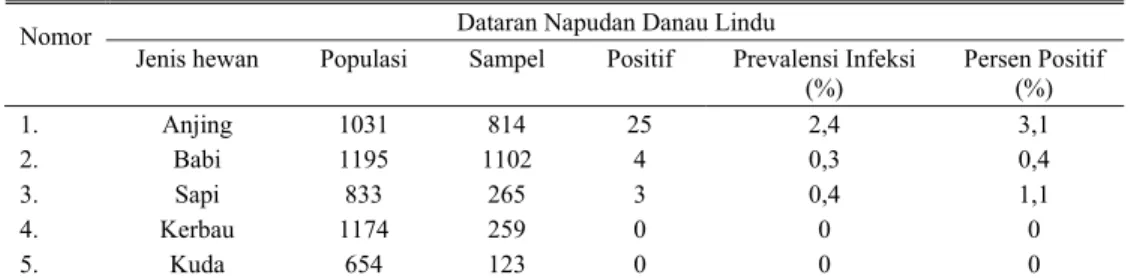

penyakit pada ternak dan kemudian pada manusia. Dari data Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah, ternyata dapat diketahui bahwa prevalensi dan persentase positif penyakit ini tertinggi pada anjing (2,4 dan 3,1%) kemudian diikuti oleh sapi (0,4 dan 1,1%) dan babi (0,3 dan 0,4%, Tabel 4). Dari 654 ekor kuda dan 1174 ekor kerbau yang diperiksa pada periode 1992 sampai 1993, tidak satu pun dari kedua jenis ternak tersebut positif mengidap sistosomiasis. Kecuali jumlah kasusnya tertinggi di antara hewan piara, anjing merupakan penyebar utama penyakit ini dan itu disebabkan karena anjing di daerah tersebut tidak diikat dan sering dipakai untuk berburu babi oleh masyarakat setempat. Tabel 4. Prevalensi dan persentase positif sistosomiasis di Kecamatan Lore Utara (Dataran Napu) dan

Kecamatan Kulawi (Danau Lindu), 1993*

Dataran Napudan Danau Lindu Nomor

Jenis hewan Populasi Sampel Positif Prevalensi Infeksi (%) Persen Positif (%) 1. Anjing 1031 814 25 2,4 3,1 2. Babi 1195 1102 4 0,3 0,4 3. Sapi 833 265 3 0,4 1,1 4. Kerbau 1174 259 0 0 0 5. Kuda 654 123 0 0 0

*) Dimodifikasikan dari Laporan DINAS PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH, 1993

JAPANESE ENCEPHALITIS

Kasus japanese encephalitis (JE) telah beberapa kali dilaporkan adanya di Indonesia misalnya MACDONALD et al. (1989 dalam

WURI 2004) melaporkan kasus penyakit ini pada seorang anak perempuan asal Australia setelah kembali dari liburan di Bali. Kemudian laporan lain menyatakan bahwa dalam periode tahun 1990 - 1992 di Rumah Sakit Sanglah, Denpasar telah ditemukan 57,7% dari spesimen darah dan cairan serebrospinal penderita ensefalitis terinfeksi oleh JE (ANONIM 2003,

dalam WURI 2004). Selanjutnya seorang turis Swedia berumur 80 tahun dilaporkan telah terserang oleh virus penyakit ini setelah melakukan kunjungan singkat ke Jawa dan Bali (OSTLUND et al. 2004 dalam WURI 2004).

Pada akhir tahun 2000 di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur dinyatakan bahwa lima dari 60 penduduk yang diperiksa menunjukkan reaksi seropositif terhadap JEV. Namun dari

kelima orang tersebut tidak seorangpun menunjukkan gejala klinis penyakit ini ataupun terserang radang otak (ANONIM 2001 dalam

WURI 2004).

Berdasarkan survei serologis yang dilakukan, JE telah tersebar di berbagai daerah di Jawa, Bali, Lombok, Sumater, Kalimantan, Sulawesi NTT, Maluku dan Papua dengan kerapatan yang tidak sama untuk setiap wilayah (CDC 2003 dan Anonim 2001 dalam WURI 2004).

Meskipun peran kuda sebagai sumber penularan tidak sebesar babi (ACHA dan SZYFRES 2003b), adanya infeksi virus ini pada kuda di Indonesia telah dilakukan oleh WIDJAJA et al. pada tahun 1995. Pada

pengukuran titer antibodi terhadap JEV pada 112 ekor kuda dari Pamulang dan Pulomas peneliti-peneliti di atas m,enemukan bahwa 66% kuda dari Pamulang dan 40% kuda dari Pulomas ternyata terinfeksi oleh virus JE.

Gambar 5. Daur hidup Schistosoma sp. utama yang menginfeksi manusia

Gambar 5. Daur hidup Schistosoma sp. utama yang menginfeksi manusia Sumber: NELSON 1975

PENUTUP

Seperti di bidang-bidang lainnya, akhir-akhir ini di bidang peternakan, khususnya di bidang kesehatan hewan telah telah pula terjadi penurunan kegiatan dan atau prestasi kerja. Begitu pula di bidang pengendalian zoonosis terjadi pula penurunan seperti tergambar dari berubahnya status bebas rabies dari beberapa provinsi di Indonesia. Meskipun sejak tahun 1926 telah ada Ordonansi Rabies, rabies di Indonesia tetap saja. Adanya keinginan pihak

Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan untuk mengadakan Lokakarya Nasional Zoonosis merupakan titik cerah dalam upaya penanggulangan zoonosis di Indonesia. Bahan yang didapat dari lokakarya tersebut dapat pula digunakan sebagai bahan ajar untuk mempertinggi kualitas mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan demi terciptanya dokter-dokter hewan yang bermutu dan beritegritas tinggi sehingga kebangkitan Indonesia dari keterpurukan akan segera terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

ACHA PN dan SZYFRES B. 1989. Zoonoses et maladies transmissibles communes â l'homme et aux animaux. Offices International des Epizooties, Paris.

ACHA PN dan SZYFRES B. 2003a. Zoonoses and Communicable Diseases Common to Man and Animals. Volume I: Bacterioses and Mycoses. 3rd Ed. Pan American Health Organization,

Washington, DC.

ANONIMOUS. 2003b. Zoonoses and Communicable Diseases Common to Man and Animals. Volume II: Chlamydioses, Rickettsioses and Viroses. 3rd Ed. Pan American Health

Organization, Washington, DC.

ANONIMOUS. 2003c. Zoonoses and Communicable Diseases Common to Man and Animals. Volume III: Parasitoses. 3rd Ed. Pan American

Health Organization, Washington, DC. ANONIMOUS. 1974. Veterinary Public Health: a

Review of the WHO Programme-1. WHO Chron. 28:103-112.

ATANASIU P. 1985. Les Rhabdoviridés: caratères generaux. Virus de la rage. Dalam: Maurin J. Virologie Médicale. Flammarion Médicine Sciences, Paris.

CLARKE MD,CROSS JH,CARNEY WP,HADIDJAJA P, ARBAIN J,PUTRALI Jdan OEMIJATI S. 1975. Serological Study of Amebiasis and Toxoplasmosis in the Lindu Valley, Central Sulawesi, Indonesia. Trop. Geogr. Med., (27):274-8.

CROSS JH, VAN PEENEN PFD, HSU NHM, KOESHARJONO C, SIMANDJUNTAK GM dan AMDANI SK. 1975. Toxoplasma gondii Haemagglutinating Antibody Titers in Indonesian Goats. Trop. Geogr. Med., (28):355-8.

DESMONTS G dan COUVREUR J. 1974. Congenital Toxoplasmosis. A Prospective Study of 378 Pregnancies. New England J. Med. 290 (20):1110-6.

[DPPST] DINAS PETERNAKAN SULAWESI TENGAH. 1993. Laporan Tahunan 1993.

DURFEE PT dan CHIEN J. 1971. Transmission of Toxoplasma gondii to Cats Via Ingestion of Infected Pork. JAVMA, 159 (12):1783-8. CROSS JH, RUSTAM dan SUSANTO. 1976.

Toxoplasmosis in Man and Animals in South Kalimantan (Borneo), Indonesia. Amer. J. Trop. Med. Hyg., 25 (1):42-7.

FRENKEL JK. 1970. Pursuing Toxoplasma. Editorial. J. Infect Dis. 122 (6)553-9.

DUBEY JP. 1972. Toxoplasmosis dan Its Prevention in Cats and Man. Journal of Infectious Disease. 126 (6): 664-73.

GANDAHUSADA S. 1990. Diagnosis dan Tata Laksana Penanganan Toksoplasmosis. Medika 16(7): 550-4.

GANDAHUSADA S. 1996. Toxoplasma. Dalam: GANDAHUSADA S, ILAHUDE HD dan PRIBADI W. Parasitologi Kedokteran. Balai Penerbit FKUI, Jakarta.

GAMET A dan SUREAU P. 1985. La Rage: épidemiologie, diagnostic et prophylaxie. Dalam: MAURIN J. Virologie Médicale. Flammarion Médicine Sciences, Paris.

HAIG DA. 1977. Rabies in Animals. Dalam: KAPLAN C (Ed.). Rabies, the Fact. Oxford University Press, London.

KAPLAN C. 1977. The World Problem. Dalam: KAPLAN C (Ed.). Rabies, the Fact. Oxford University Press, London.

KOESHARJONO C., VAN PEENEN PFD, JOSEPH SW, SAROSO JS,IRVING GS dan DURFEE PT. 1974. Serological Survey of Pigs of a Slaughterhouses in Jakarta. Bull. Penelitian Kesehatan, (1):8-10.

KROGSTAD DJ,JURANEK DD, dan WALLS KW. 1972. Toxoplasmosis. With Comments on Risk of Infection from Cats. Annals of Internal Medicine 77 (5) 773-8.

LLOYD HG. 1977. Wildlife Rabies: Prospect for Britain. Dalam: Kaplan C (Ed.). Rabies, the Fact. Oxford University Press, London. MANSJOER M. 1961. Anthrax in Men and Animals in

Indonesia. Comm. Vet. 5 (2):61-79.

MCCULLOCH WF dan REMINGTON JS. 1975. Toxoplasmosis Dalam: HUBBERT WT, MCCULLOCH WF dan SCHNURRENBERGER PR (Eds.). Diseases Transmitted from Animals to Man. Charles C. Thomas Publ. Co., Springfield, Illinois.

MONIG HO. 1941. Veterinary Helminthology and Entomology. The Williams and Wilkins Co., Baltimore.

PARTODIHARDJO S,NURDIN M,SOEROSO,DARODJAT M, SOEGIANTO R dan DJOJOSOEDARMO S. 1979. Survai Serologik terhadap Brucellosis dan Leptospirosis pada Ternak Potong di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali. Media Veteriner. 1:30-4.

PARTONO F dan CROSS JH. 1975. Toxoplasma in Indonesian and Chinese Medical Students in Jakarta. South East Asian J. Trop. Med. Pub. Hlth. (6):472-6.

RESSANG AA,FISCHER Hdan Muchlis A. 1959. The Indonesian Veterinarian. Comm. Vet. 3 (2):55-99.

UMBOH THFW. 1962. The Concept of Veterinary Public in Indonesia. Comm. Vet. 6 (1):1-11. SCHNURRENBERGER PR dan HUBBERT WT. 1991.

Ikhtisar Zoonosis (Terjemahan MPE. MULYONO), Penerbit ITB, Bandung.

SCHWABE CW. 1984. Veterinary Medicine and Human Health. The Williams Wilkins Co., Baltimore.

SETYOHATINI N. 1994. Komunikasi Pribadi. SIKES RK JR.1975. Rabies. Dalam: HUBBERT WT,

MCCULLOCH WF dan SCHNURRENBERGER PR (Eds.). Diseases Transmitted from Animals to Man. Charles C. Thomas Publ. Co., Springfield, Illinois.

SILLIKER JHdan GABIS DA. 1986. Salmonella. In: PEARSON AM dan DUTSON TR. Advances in Meat Research. Meat and Poultry Microbiology. MacMillan Publishers, Basingstoke, England.

SOEHARSONO. 2002. Zoonosis. Penyakit Menular dari Hewan ke Manusia. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

SOEJOEDONO RR. 1981. Veterinary Public Health Status in Indonesia. Bull. Off. Int. Epiz. 93 (1-2), 251-62.

STEIN CD. 1963. Anthrax. Dalam: HULL TG (Ed.). Diseases Transmitted from Animals to Man. Charles C. Thomas Publ., Springfield, Illinois.

TIERKEL ES. 1963. Rabies. Dalam: HULL TG (Ed.). Diseases Transmitted from Animals to Man. Charles C. Thomas Publ., Springfield, Illinois. TITKEMEYER CWdan RESSANG AA. Communicable

Disease and their Effects on Public Health in Indonesia. Progress Report No. 128, University of Kentucky, Agricultural Extension Station, Lexington, Ky.

TITKEMEYER CWdan RESSANG AA. Communicable Disease and their Effects on Public Health in Indonesia. Progress Report No. 128, University of Kentucky, Agricultural Extension Station, Lexington, Ky.

VAN PEENEN PFD,KOESHARJONO CSW.JOSEPH,J. S.SAROSO dan G.S.IRVING. 1974. Serological Survey of Cattle from a Slaugterhouse in Jakarta, Indonesia. Bull. Penelitian Kesehatan. 1:1-8.

WARRELL DA. 1977. Rabies in Man. Dalam: KAPLAN C (Ed.). Rabies, the Fact. Oxford University Press, London.

WINDIYANINGSIH C,WILDE H,MESLIN FX,SUROSO T dan Widarso HS. 2004. The Rabies Epidemic on Flores Island, Indonesia (1998 –2003). J Med Assoc Thai 87(11): 1389 –93.

WRIGHT GG. 1975. Anthrax. Dalam: HUBBERT WT, MCCULLOCH WFdan SCHNURRENBERGER PR (Eds.). Diseases Transmitted from Animals to Man. Charles C. Thomas Publ. Co., Springfield, Illinois.

WURI DA.2004. Japanese encephalitis. Paper m.a. Zoonosis, Program Studi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Fakultas Pasca Sarjana – Institut Pertanian Bogor (Tidak diterbitkan)

Lampiran 1. Back-ground Information: Dasar-dasar Zoonosis

PENDAHULUAN

Menurut definisi yang dihasilkan oleh Komisi Pakar WHO pada pertemuan ketiganya pada tahun 1966, zoonosis adalah infeksi yang secara alamiah ditularkan di antara hewan vertebrata dan manusia (SCHWABE 1969).

Meskipun O’ROUKE (1960, dalam SCHWABE

1969) menyatakan bahwa zoonosis terdiri atas berbagai penyakit menular manusia yang paling utama seperti anjing gila, bruselosis, dan leptospirosis. Akan tetapi karena banyaknya jenis penyakit ini, bila dipandang dari segi biologis, masing-masing zoonosis sangat berbeda satu sama lain, misalnya: bila kita membahas tentang penyakit yang disebabkan oleh Taenia saginata dan yang disebabkan oleh

Dipylidium caninum maka boleh dikatakan

bahwa fungsi verebrata (sapi) di dalam penularan (transmisi) Taenia saginata sama dengan fungsi invertebrata (pinjal) pada penularan Dipylidium caninum. Namun bila kita bahas tentang keterlibatan manusia dalam kedua infeksi cacing di atas, maka makin

jelaslah perbedaan antara kedua zoonosis ini.

T. saginata amat tergantung akan kehadiran

orang untuk kelangsungan siklus hidupnya. Tanpa adanya manusia yang bercacing dewasa yang berperan sebagai penyebar telur dari cacing, maka siklus hidupnya akan terputus. Lain halnya dengan infeksi dengan D.

caninum: pada kasus ini infeksi pada manusia

hanyalah sporadis dan tanpa terlibatnya manusia pun, infeksi di alam akan jalan terus. Disamping itu, baik manusia maupun vertebrata (sapi) lain amat penting untuk kepentingan hidup T. saginata. Karena itu, dalam penggolongannya infeksi oleh parasit ini dimasukkan ke dalam golongan siklo-zoonosis. Karena banyaknya penyakit menular yang tergolong zoonosis dan kompleknya keragaman penyakit ini, maka berbagai ahli berusaha untuk menggolongkannya menurut cara penularan (transmisi)nya, reservoir utamanya, penyebabnya dan asal hewan penyebarnya. Meskipun demikian, tumpang tindih penggolongannya masih juga terjadi. Malahan sering pula terjadi ketidakcocokan para ahli dalam penggolongan ini. Tetapi dalam pembahasan ini ini, kita gunakan penggolongan yang lazim digunakan dan banyak diikuti oleh pakar-pakar terkemuka (SCHWABE 1984).

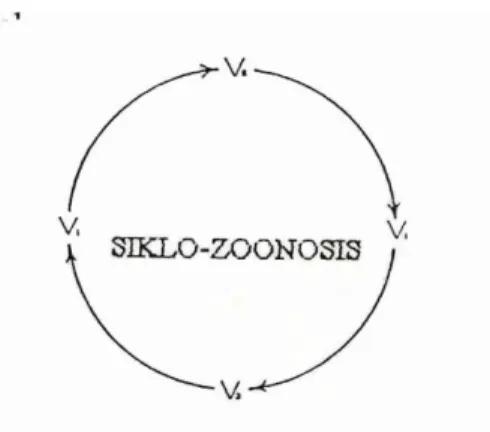

Gambar 6. Zoonosis langsung. Hanya memerlukan satu (1) jenis vertebrata untuk kelangsungan hidupnya

Gambar 7. Siklo-zoonosis. Mutlak

memerlukan (2) dua jenis vertebrata (V1 dan V

2) untuk kelangsungan

Menurut Cara Penularan (Transmisi)-nya zoonosis dibagi menjadi empat golongan, yaitu:

Zoonosis langsung (Direct zoonosis)

Bila zoonosis itu dapat berlangsung di alam hanya dengan satu jenis vertebrata saja dan agen penyebab penyakit hanya sedikit berubah atau malahan tidak mengalami perubahan sama sekali selama penularan. Penyebab penyakit ditularkan dari satu induk semang vertebrata ke induk semang vertebrata lainnya yang peka melalui kontak, wahana (vehicle), ataupun dengan vektor mekanis. Yang termasuk dalam golongan penyakit ini adalah rabies, bruselosis, leptospirosis, dan lain-lain.

Siklo-zoonosis

Bila siklus penularan diperlukan lebih dari satu jenis vertebrata, tetapi tidak melibatkan invertebrata, untuk menyempurnakan siklus hidup agen penyebab penyakit. Contohnya adalah penularan beberapa zoonosis parasiter seperti pada hidatidosis dan taeniasis. Sebagian besar dari siklo-zoonosis adalah sestodiasis sedangkan infeksi dengan T. saginata dan T. solium disebut sebagai siklo-zoonosis obligat dimana manusia harus menjadi salah satu induk semang dalam siklus hidupnya. Namun pada hidatidosis, keterlibatan manusia tidak menjadi suatu keharusan, malahan lebih sering merupakan pengecualian (Gambar 8).

Meta-zoonosis

Penyakit yang digolongkan ke dalam meta-zoonosis siklus penularannya memerlukan baik vertebrata maupun invertebrata. Dalam golongan ini dimasukkan antara lain infeksi oleh arbovirus atau arthropod-borne virus dan tripanosomiasis.

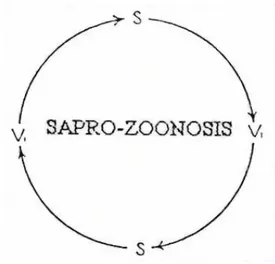

Sapro-zoonosis

Siklus penularan golongan ini tergantung kepada benda-benda bukan hewan (nirhewan

atau non-animals) seperti zat organik (termasuk pangan), tanah, tumbuhan, sampah dan lain-lain sebagai reservoir infeksi atau tempat penting untuk perkembangannya. Infeksi oleh larva migrans, histoplasmosis, ataupun blastomikosis tidak akan terjadi bila penularannya tidak melalui benda-benda mati tersebut. Malahan pada infeksi histoplasmosis, feces ayam yang masih baru tidak akan menularkan penyakit ini ke pekerja kandang.

Menurut reservoir utamanya

Reservoir utama zoonosis dapat berupa hewan piara atau hewan domestik, maupun satwa liar. Berdasarkan kriteria ini zoonosis dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu:

Antropozoonosis

Merupakan penyakit yang dapat secara bebas berkembang di alam di antara hewan – hewan liar maupun domestik. Manusia hanya kadang-kadang saja terinfeksi dan akan merupakan titik akhir dari infeksi. Pada zoonosis jenis ini, manusia tidak dapat menularkannya kepada manusia atau hewan lain. Dalam keadaan ini, manusia disebut sebagai dead end atau dalam bahasa Perancisnya cul de sac.

Berbagai penyakit yang termasuk golongan ini adalah rabies, leptospirosis, tularaemia dan hidatidosis. Manusia tidak dapat menularkan penyakitnya ke orang lain kecuali pada keadaan-keadaan bukan alamiah misalnya pada kasus penularan rabies melalui tranplantasi kornea mata.

Apakah manusia akan tetap bertindak sebagai dead end dari suatu penyakit, masih merupakan pertanyaan. Pada kasus hidatidosis, bila manusia penderitanya meninggal dan dikuburkan dalam-dalam, ia akan tetap menjadi dead end. Akan tetapi beberapa suku di Afrika atau suatu aliran agama di India sering membuang mayat kerabatnya di hutan atau mengorbankannya kepada burung nazar. Hyena, binatang pemangsa akan terinfeksi oleh siste (cyst) yang terdapat di otot – otot dan kemudian cacing hidatid dewasa akan terbentuk di saluran pencernaannya.

Pengeluaran telur cacing yang terjadi kemudian tidak menempatkan manusia dalam posisi titik akhir infeksi atau dead end dari penyebaran penyakit ini. Hal serupa terjadi pada kasus seorang penderita rabies menjadi donor kornea mata. Pada saat ia meninggal, kornea matanya langsung diberikan kepada resepien yang membutuhkannya. Tanpa disadari, resipien ini kemudian menunjukkan gejala rabies dan akhirnya meninggal.

Amphixenosis

Dalam bentuk zoonosis ini, manusia dan hewan sama-sama merupakan reservoir yang cocok untuk agen penyebab penyakit dan infeksi tetap berjalan secara bebas biarpun tanpa adanya campur tangan atau keterlibatan grup lain (manusia atau hewan). Termasuk dalam grup ini adalah staphylococcosis dan streptococcosis.

Gambar 8. Daur hidup dari Echinococcus granulosus. (1) Cacing dewasa di anjing, (2) telur ditelan oleh

domba atau secara insidential oleh manusia terutama anak kecil dan (3) cacing hidatid di paru-paru

Gambar 9. Siklus penularan meta-zoonosis. Pada

meta-zoonosis siklus penular-annya mutlak memerlukan vertebrata (V) dan invertebrata (I) untuk

kelangsungan hidupnya

Gambar 10. Siklus penularan sapro-zoonosis. Mutlak

tergantung pada benda-benda mati (S). Penularan langsung ke hewan dan/atau manusia (V) tidak menimbulkan penyakit

Gambar 11. Anthropo-zoonosis Langsung (rabies).

Anthropozoonosis bebas berkembang di alam di antara hewan dan/atau hewan liar tanpa tergantung manusia. Manusia merupa-kan titik akhir atau dead end

Gambar 12. Amphixenosis langsung

(streptokokosis). Manusia dan hewan masing-masing merupakan reservoir yang cocok

Zooanthroponosis

Suatu penyakit digolongkan ke dalam grup ini bila penyakit itu berlangsung secara bebas pada manusia atau merupakan penyakit manusia dan hanya kadang-kadang saja menyerang hewan sebagai cul de sac. Termasuk dalam grup ini adalah tuberkulosis type humanus (disebabkan oleh Mycobacterium tubercullosis), amebiasis, dan diphtheria.

Dalam penggolongan zoonosis menurut reservoir utamanya ini, kadang ada pertukaran istilah antara antara zooanthroponosis dan anthropozoonosis karena belum sepakatnya para pakar. Tetapi, untuk sementara istilah di atas yang lebih banyak digunakan oleh para pakar.

Menurut agen penyebabnya

Zoonosis digolongkan pula menjadi empat golongan agen penyebab sebagai berikut.

Zoonosis kausa bakteri (bacterialzZoonosis) Contohnya adalah antraks, leptospirosis, bruselosis dll. Wabah leptospirosis pada saat banjir besar di Jakarta dan Semarang pada tahun 2002 telah merenggut nyawa belasan penduduk korban banjir. Air, terutama yang ber-pH di atas 7, merupakan wahana penularan yang amat baik bagi penyakit ini.

Zoonosis kausa virus (viralz zoonosis)

Yang paling terkenal adalah rabies kemudian juga berbagai penyakit lain seperti Venezuelan equine encephalitis, penyakit mulut dan kuku (PMK), demam Q dan lain-lain. Akhir-akhir ini, virus Marburg dan virus Ebola yang sangat mematikan dianggap sebagai zoonosis, yang cara penularannya dari kera ke manusia masih merupakan tanda tanya. Flu burung atau avian influenza yang pada akhir tahun 2003 telah meminta korban belasan orang di Thailand, pada yang saat yang sama telah memusnahkan puluhan ribu ayam petelur dan pedaging di Indonesia. Untunglah bahwa sampai akhir periode keganasannya, tidak satupun korban meninggal dilaporkan di Indonesia. Pada kasus 3 orang yang diduga meninggal oleh flu burung di

Tangerang, konfirmasi tentang penyebabnya sampai saat ini masih merupakan perdebatan.

Zoonosis kausa protozoa (protozoic zoonosis) Diwakili oleh tripanosomiasis, amebiasis, simian malaria, dan toksiplasmosis. Infeksi oleh Toxoplasma gondii pada orang dewasa jarang menyebabkan penyakit yang serius, namun infeksi prenatal, yaitu pada janin, dapat menyebabkan keguguran, hidrosefalus dan kerusakan retina mata.

Zoonosis kausa parasit (parasitic zoonosis) Yang disebabkan oleh Taenia solium, T. saginata, Diphylobothrium sp., dan lain-lain. Berbeda dengan T. saginata, sistiserkosis yang ditimbulkan oleh T. solium dapat menyerang manusia dan dapat berakibat fatal bila bersarang di otak. Terjadinya wabah luka bakar (epidemic burns) di antara penduduk Enarotali, Papua pada akhir tahun 1960-an merupakan salah satu akibat dari bersarangnya siste T. solium di otak penderitanya. Bila serangan datang dan gejala epilepsi muncul di malam hari, penderita yang tinggal di dataran tinggi dengan perapian yang dipasang di tengah honey, rumah tinggal mereka, akan tersulut api perapian dan meninggalkan bekas berupa luka bakar.

Disamping itu masih terdapat pula pembagian zoonosis yang keempat yaitu:

Berdasarkan asal hewan penularnya

Berdasarkan penggolongan ini, zoonosis dibagi ke ke dalam beberapa asal hewan penular, seperti zoonosis yang berasalkan satwa liar (wild life zoonosis), berasal dari hewan yang tinggal sekitar pemukiman manusia seperti tikus yang dapat menularkan leptospirosis (domiciliated animal zoonosis) ataupun zoonosis yang berasal dari hewan piara (domesticated animals) seperti anjing, kucing, babi, sapi, kuda, kambing, dan sebagainya.

Dengan demikian, pembagian di atas memberi kesan tumpang tindih (overlaping). Akan tetapi keadaan yang sebenarnya tidaklah separah itu karena tergantung dari sudut mana kita memandangnya Sebagai contoh dapat

digambarkan bahwa bila kita harus mengendalikan ataupun memberantas populasi anjing liar, dengan sekali jalan kita akan dapat mencegah terjadinya: rabies (zoonosis langsung), hidatidosis (siklo-zoonosis), leishmaniosis (Meta-zoonosis) ataupun visceral larva migrans (sapro-zoonosis). Hal tersebut dapat berlangsung karena anjing merupakan sumber beberapa penularan zoonosis di atas ke manusia. Disamping itu, dalam menjalankan suatu kebijakan di bidang kesehatan masyarakat veteriner, kita harus mempertimbangkan dua hal pokok yaitu: (1) kepentingan ekonomi suatu penyakit terhadap keseluruhan masyarakat, dan (2) akibat penyakit tersebut terhadap kesehatan manusia. Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa kadang penyakit bernilai ekonomis, kadangkala pula berdampak terhadap kesehatan

masyarakat pada umumnya, atau kadangkala malahan sangat bernilai untuk diberantas atau dikendalikan karena kedua aspek ekonomis dan kesejahteraan masyarakat sangat menonjol.

Misalnya, vibriosis dan trikostrongilosis pada ternak sangat besar kerugian ekonomi yang ditimbulkannya, tetapi meskipun keduanya merupakan zoonosis, dampak kedua penyakit tersebut terhadap kesehatan dan/atau kesejahteraan masyarakat sangatlah kecil. Tetapi sebaliknya, demam Q mempunyai berdampak ekonomi sangat kecil di bidang peternakan atau malahan boleh dikatakan tidak ada sama sekali, tetapi kerugian yang ditimbulkannya sangatlah besar di bidang kesehatan masyarakat, berupa kehilangan jam kerja, biaya pemondokan di rumah sakit (hospitalisasi), dan biaya pengobatan yang harus ditanggung oleh penderita.

Zooanthroponosis langsung (difteria)

Gambar 13. Zooanthroponosis: penyakit

berlangsung secara bebas di-antara manusia, kadang-kadang menyerang hewan dan akan menjadikannya sebagai cul de sac

Meta-zoonosis tipe I (Yellow Fever)

Gambar 14. Penyakit demam kuning (yellow fever)

bebas berkembang di antara kera-kera dengan vektor nyamuk. Manusia kadang-kadang tertular bila memasuki daerah endemik penyakit

Gambar 15. Penularan zoonosis dari hewan piara

Gambar 16. Perbedaan antara dua jenis siklo-zoonosis. Pada yang obligat (Taenia saginata) manusis tidak pernah mengandung siste dalam tubuhnya