PENGARUH ISLAM PADA BENTUK ORNAMEN UKIRAN 'ITIK PULANG PATANG' SUMATERA BARAT Resky Annisa Damayanti Staff Pengajar Desain Interior FSRD, Universitas Trisakti Email: [email protected] Abstract

Carving is decorative ornament on a side. For the ancestors of Minangkabau people, every side that carved is artwork that has a special meaning. That meaning can not be separated from indigenous and natural philosophy were embraced by the Minangkabau people. Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah is a reflection that Islam is a falsifies religion for the Minangkabau people. Nowadays more and more people who think carvings solely displayed as decoration complements. This research took one type of engraving the most typical of West Sumatra, namely Itik Pulang Patang. This research uses qualitative to analyze whether there is influence of Islam on the carving. The research results is not a number.

The research results showed that Itik Pulang Patang has meaning where it is based on tradition and the prevailing philosophy in Minangkabau. There is an Islamic education in Minangkabau so that it also affects the shape of carved ornaments Itik Pulang Patang.

Keywords: Carving, Itik Pulang Patang, West Sumatra, Minangkabau. Abstrak

Ukiran merupakan ornamen ragam hiasan pada suatu bidang. Bagi nenek moyang masyarakat Minangkabau, setiap bidang yang diukir merupakan karya seni yang bermakna khusus. Makna tersebut tidak lepas dari adat dan falsafah alam yang dianut oleh masyarakat Minangkabau. Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah merupakan cerminan bahwa Islam adalah agama penyempurna bagi masyarakat Sumatera Barat. Dewasa ini semakin banyak masyarakat yang menganggap ukiran semata hanya ditampilkan sebagai hiasan pelengkap. Penelitian ini mengambil salah satu jenis ukiran Sumatera Barat yang paling khas, yakni ukiran Itik Pulang Patang. Penelitian ini menggunakan kualitatif untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh Islam terhadap ukiran tersebut. Data hasil penelitian tidak berupa angka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukiran Itik Pulang Patang memiliki makna di mana hal tersebut berdasarkan pada adat dan falsafah yang berlaku di Minangkabau. Terdapat pendidikan agama Islam dalam adat Minangkabau sehingga hal ini turut mempengaruhi bentuk dari ornamen ukiran Itik Pulang Patang.

Pendahuluan

Seni ukir tradisional Minangkabau tidak dapat dilepaskan dengan masyarakat Minangkabau itu sendiri. Seni ukir tradisional Minangkabau merupakan gambaran dari kehidupan masyarakat yang digoreskan dalam bentuk ukiran pada suatu sisi bidang yang kini dapat dilihat umum salah satunya pada dinding bangunan Rumah Gadang. Menurut Marzuki Malin Kuning (1897-1987) salah seorang ahli ukir dari Ampat Angkat Candung menjelaskan bahwa seni ukir yang terdapat pada Rumah Gadang merupakan ilustrasi dari masyarakatnya dan ajaran adat yang divisualisasikan dalam bentuk ukiran, sama halnya dengan relief yang terdapat pada candi Borobudur.

Berdasarkan pendapat dari Marzuki Malin Kuning tersebut, sudah sepatutnya masyarakat Minangkabau mempertahankan jati diri dan makna dari setiap jenis ukiran yang ada di Sumatera Barat, namun pada kenyataannya sekarang bahwa seni ukir tradisional Minangkabau telah kehilangan jati diri dan maknanya. Masyarakat umum bahkan masyarakat Minangkabau sendiri tidak banyak lagi yang mengetahui tentang makna dan filosofi yang terkandung di dalamnya. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman pada makna adat dan filosofi yang terkandung dalam seni ukir tersebut. Untuk itu diperlukan pengkajian ulang dan digali kembali agar masyarakat Minangkabau jangan sampai kehilangan nilai dan makna dari seni ukir tradisional itu di tengah-tengah perkembangan zaman sekarang ini.

Ukiran tradisional yang ada di Minangkabau umumnya berwujudkan alam sesuai dengan falsafah Minangkabau, yakni alam takambang jadi guru dan adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Falsafah alam takambang jadi guru, diterapkan dalam perilaku hidup dan berbudaya (Gartiwa, 2010: 65), bermakna di mana alam diciptakan dengan sempurna dan di dalamnya terdapat banyak contoh pengajaran yang baik. Masyarakat Minangkabau mencoba untuk hidup selaras dengan alam lingkungannya, dinamis, dan terdapat hubungan timbal balik, sehingga setiap karya seni yang dihasilkan selalu mencoba mengambil dari alam dan menyelaraskan dengan lingkungan yang ada. Sedangkan adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah bermakna adat orang Minangkabau bersandarkan kepada syari'at, syari'at bersandarkan kepada Kitabullah (Kitab Allah).

Berdasarkan falsafah dan prinsip hidup masyarakat Minangkabau tersebut, seni ukiran pun mencoba untuk mengambil bentuk dari alam, antara lain flora dan fauna. Ukiran merupakan simbol dari perwujudan adat. Pengadaan ornamen ukiran selalu berhubungan dengan prinsip adat basandi syarak (adat bersendikan syariat) yang memiliki filosofi alam lakambang jadi guru (alam terkembang jadi

guru). Bentuk- bentuk ukiran dikembangkan dengan mengambil inspirasi dari nama tumbuh-tumbuhan serta nama hewan. Beberapa nama ukiran yang terinspirasi dari nama tumbuh-tumbuhan seperti Aka Cino, Kembang Manih, Lapiah Jarami. Sedangkan ukiran yang terinspirasi dari nama hewan seperti Itiak Pulang Patang, Kuciang Tidua, Tupai Managun. Di antara nama ukiran yang paling khas dan terkenal serta kerap kali digunakan tidak hanya di ukiran kayu melainkan juga diterapkan pada motif kain songket khas Minang yaitu jenis itik pulang patang.

Falsafah Alam Takambang Jadi Guru

Falsafah alam takambang jadi guru merupakan unsur konsep kebudayaan Minangkabau yang mencakup nilai dan wujud. Unsur nilainya mengandung pengertian kiasan, sedangkan unsur wujudnya adalah penerapan bentuk-bentuk alam dalam hal ini berupa ukiran khas Minangkabau. Dalam perjalanannya, banyak yang telah tercapai berkat falsafah ini, misalnya sikap masyarakat Minangkabau terhadap alam, terhadap individu dan masyarakat, serta tehadap Tuhan yang secara khusus dijelaskan oleh syarak dan Kitabullah.

Jika melirik ke belakang bahwa sesuai dengan sejarah, adat Minangkabau sebenarnya terlebih dahulu masuk ke Ranah Minang, barulah kemudian datang Agama Islam. Oleh karena adat Minangkabau berpedoman kepada ketentuan alam, maka masuknya agama Islam di Minangkabau pun langsung diterima oleh masyarakat Minangkabau. Falsafah Alam Takambang Jadi Guru dianggap sesuai dengan firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim tentang mempelajari alam bagi orang-orang yang berfikir, antara lain salah satunya dapat dilihat dalam Al-Quran Surat Yunus Ayat 101:

Katakanlah: "Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman".

Dalam ayat ini Allah menjelaskan perintah-Nya kepada rasul-Nya agar dia menyuruh kaumnya untuk memperhatikan dengan mata kepala mereka dan dengan akal budi mereka segala yang ada di langit dan di bumi. Mereka diperintahkan agar merenungkan keajaiban langit yang penuh dengan bintang-bintang, matahari dan bulan, keindahan pergantian malam dan siang, air hujan yang turun ke bumi, menghidupkan bumi yang mati, menumbuhkan tanaman-tanaman, dan pohon-pohonan dengan buah-buahan yang beraneka warna dan rasa. Hewan-hewan dengan bentuk dan warna yang bermacam-macam hidup

diatas bumi, memberikan manfaat yang tidak sedikit kepada manusia. Demikian pula keadaan bumi itu sendiri yang terdiri dari gurun pasir, lembah yang terjal, dataran yang luas, samudera yang penuh dengan berbagai ikan yang semuanya itu terdapat tanda-tanda keesaan dan kekuasaan Allah SWT.

Surat Yunus ayat 101 ini juga menganjurkan agar manusia mengadakan pengkajian, penelitian dan pengamatan tentang fenomena alam yang ada di langit dan bumi. Dengan melakukan hal tersebut diharapkan manusia bisa mengambil manfaat alam sebesar-besarnya bagi ilmu pengetahuan agar bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan dalam hidupnya. Makna inilah yang akhirnya menjadi dasar falsafah hidup masyarakat Minangkabau tersebut dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Dengan kata lain, alam takambang jadi guru merupakan anjuran untuk selalu introspeksi diri dan selalu belajar dari tanda-tanda alam dan kejadiannya.

Ajaran Islam dianggap dapat diterima sebagai ajaran yang dapat berjalan bersama-sama dengan adat kebudayaan Minangkabau karena konsep kebudayaan Minangkabau atau yang lebih dikenal dengan Tambo. Tambo pada dasarnya memuat gagasan-gagasan dan karya-karya masyarakat Minangkabau yang telah dipelajari secara turun-temurun dan telah dimiliki secara bersama. Dengan mengetahui dasar pandangan hidup Minangkabau, maka menjadi mudah dipahami cara orang Minangkabau berfikir, bertindak, cara berlaku sesuai pandangan adat alam Minangkabau. Alam dijadikan guru sebagai landasan untuk merumuskan dan menyusun ajaran adat. Jadi, konsep orang Minangkabau itu berdasarkan kepada alam dan kemudian dituangkan ke dalam kata dalam bentuk pepatah dan petitih. Dapat disimpulkan bahwa kebudayaan Minangkabau selalu mengakulturasi antara agama, falsafah setempat (alam takambang jadi guru), yang nantinya akan menghasilkan norma-norma berupa adat yang menjadi kebudayaan utuh bagi masyarakat Minangkabau yang selalu mereka pegang teguh. Adapun jika adat mereka dipaksa keras untuk berubah, maka mereka akan tetap mempertahankan benang merahnya. Hal ini tertuang dalam pepatah orang Minang “ia dicabuik indak mati, diasak indak layua” (dicabut tidak mati, dipindahkan tidak layu). (Navis, 1984: 89)

Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

Adat Minangkabau berdasarkan pada kenyataan yang hidup dan berlaku dalam alam. Adat merupakan aturan yang tersusun dalam kata-kata berbentuk pepatah-petitih yang mengambil bentuk, sifat, dan kehidupan alam sebagai dasar utama. Oleh karena itu, orang Minangkabau menjadikan alam sebagai sumber falsafahnya sebagaimana telah dibahas di atas.

Adat Minangkabau adalah suatu pandangan hidup yang berpangkal pada budi. Budi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang nyata di alam, sebab alam adalah semata-mata budi yang bersifat memberi dengan tidak mengharap balas. (Radjo Panghoeloe, 1971: 57)

Dari sifat, bentuk, dan kehidupan alam, orang Minangkabau merumuskan adatnya. Sifat alam yang tetap dijadikan dasar untuk merumuskan adat berbuhul

mati, sifat alam yang berubah menjadi pedoman merumuskan adat berbuhul sentak. (Zulkarnaini, 2003: 37)

Dari kedua sifat alam itu, lahirlah empat macam adat Minangkabau, antara lain : 1. Adat Nan Sabana Adat (Adat yang sebenar adat) adalah kenyataan yang

berlaku dalam alam yang merupakan kodrat Ilahi, atau sesuatu yang berjalan sepanjang masa yang tidak mengalami perubahan. Adat ini adalah adat yang asli. Dinyatakan sebagai dasar untuk menyusun adat yang lain. Contoh adat ini adalah “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah” di mana sedikit banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam, sebab ajaran Islam dapat diterima sebagai ajaran yang dapat berjalan bersama-sama dengan adat kebudayaan Minangkabau. Islam masuk dan diterima dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.

2. Adat Nan Diadatkan (adat yang diadatkan), yaitu sesuatu yang dirancang, dijalankan, serta diteruskan oleh Nenek Moyang untuk menjadi peraturan dalam kehidupan masyarakat di segala bidang. Adat ini dirancang oleh Datuk Katumanggungan dan Datuk Parpatih Nan Sabatang. Adat ini tidak tertulis, tetapi diketahui dan ditaati oleh semua orang Minangkabau di mana penyusunannya dilakukan dengan kesepakatan pemuka adat, yaitu nenek moyang orang Minangkabau.

3. Adat Nan Taradat (Adat yang teradat), yaitu ketentuan atau peraturan yang dibuat dengan kesepakatan Ninik Mamak dalam suatu nagari. Adat ini dapat mengalami perubahan, bertambah, dan menghilang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Pada dasarnya, adat ini berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.

4. Adat Istiadat berarti kebiasaan yang berlaku di suatu tempat. Kebiasaan ini disusun dan ditentukan oleh Ninik Mamak. Kebiasaan ini berhubungan dengan tingkah laku. Misalnya: pertemuan acara adat, upacara adat, dan sebagainya. Pada dasarnya, hal ini tergantung kepada kebiasaan masyarakat setempat.

Berdasarkan empat macam adat yang dikenal oleh masyarakat Minangkabau tersebut, maka diketahui pula bahwa seni ukir tradisional Minangkabau selalu dibuat berlandaskan dasar pandangan hidup alam takambang jadi guru, prinsip adat

basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, serta ungkapan pepatah-petitih. Pepatah adalah aturan norma hukum adat yang menjadi sumber peraturan yang mengatur segala hubungan pergaulan dalam masyarakat Minangkabau, sedangkan petitih artinya aturan yang mengatur pelaksanaan adat dengan seksama. Misalnya: pepatah “adat bersandar syarak”, diatur pelaksanaannya oleh petitih “adat hidup harus mengikuti aturan, aturan sesungguhnya berusaha agar kehidupan bisa menjadi lebih baik.

Dapat disimpulkan bahwa prinsip atau pandangan hidup masyarakat Minangkabau adalah "adat basandi syarak syarak basandi kitabullah (ABS-SBK) syarak mangato, adat mamakai, alam takambang jadi guru". Dari uraian mengenai tradisi budaya Minangkabau ini, dapat ditarik kesimpulan dengan diagram berikut:

Diagram Konsep Hubungan Kebudayaan Minangkabau (Sumber: Sadall, 1901)

Ragam Ukiran Pada Bangunan Rumah Gadang

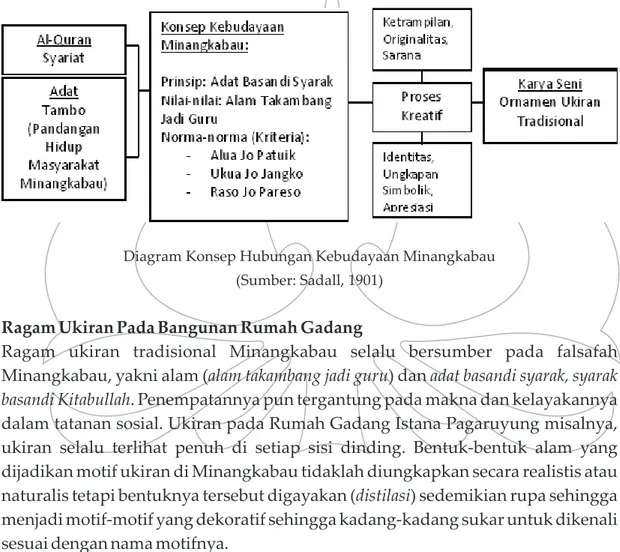

Ragam ukiran tradisional Minangkabau selalu bersumber pada falsafah Minangkabau, yakni alam (alam takambang jadi guru) dan adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Penempatannya pun tergantung pada makna dan kelayakannya dalam tatanan sosial. Ukiran pada Rumah Gadang Istana Pagaruyung misalnya, ukiran selalu terlihat penuh di setiap sisi dinding. Bentuk-bentuk alam yang dijadikan motif ukiran di Minangkabau tidaklah diungkapkan secara realistis atau naturalis tetapi bentuknya tersebut digayakan (distilasi) sedemikian rupa sehingga menjadi motif-motif yang dekoratif sehingga kadang-kadang sukar untuk dikenali sesuai dengan nama motifnya.

Hal tersebut terjadi setelah berkembangnya agama Islam di Minangkabau. Beberapa ahli berpendapat bahwa seni ukir tradisional di Minangkabau pada mulanya dimulai dari corak yang realistis. Hal ini masih dapat dilihat pada hiasan ukiran yang terdapat pada menhir atau nisan yang terdapat pada beberapa daerah

di Kabupaten 50 Koto yang bermotifkan ular, tanaman dengan makna simbolisnya. Sedangkan pada seni ukir tradisional Minangkabau motif-motif realis ini sudah mulai dihilangkan karena pada umumnya masyarakat Minangkabau memeluk agama Islam dan di dalam agama Islam menggambarkan segala hal yang memiliki nyawa/ruh secara utuh untuk menandingi ciptaan Allah SWT hukumnya haram menurut Hadits meski hukum ini masih dalam perdebatan hingga sekarang.

Pada bagian luar dinding di bangunan Rumah Gadang Istana Pagaruyung terlihat penuh dengan ornamen ukiran kayu berwarna khas Sumatera Barat yang masing-masingnya memiliki makna khusus. Warna yang umumnya terlihat pada ukiran Istana Pagaruyung ini biasanya didominasi warna merah (sebagai lambang kabupaten Agam), hijau (sebagai lambang Lima Puluh Koto), kuning (sebagai lambang kabupaten Tanah Datar), dan hitam (sebagai warna kebesaran Datuk atau pemuka adat). Penggunaan warna di Rumah Gadang Minangkabau ini tidak bersifat fungsional dan estetis, melainkan lebih bersifat simbolis.

Gambar 1. Istana Pagaruyung merupakan satu-satunya Rumah Gadang yang memiliki dinding ukir hingga bawah karena diagungkan

(Sumber: Damayanti, 2012)

Ukiran-ukiran pada Rumah Gadang Istana Pagaruyung berbeda dengan ukiran pada Rumah Gadang lainnya karena pada istana ukirannya penuh hingga mencapai bagian bawah, sedangkan Rumah Gadang lainnya tidak. Ukiran di istana juga terlihat lebih halus, ukiran tersebut bernama ukiran canduang yaitu dengan teknik pahat dan pisau. Umumnya bermotif alam dan makhluk hidup, misalnya hewan, floral, dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan falsafah kebudayaan Minangkabau (alam terkembang jadi guru).

Bentuk-bentuk alam yang dijadikan motif ukiran di Minangkabau tidaklah diungkapkan secara realistis atau naturalis seperti yang dibahas sebelumnya, melainkan digayakan (distilasi) sedemikian rupa sehingga kadang sukar untuk

dikenali sesuai dengan nama motif. Berikut beberapa ragam ukiran tradisional Minangkabau yang terdapat di dinding Istana Pagaruyung :

1. Motif ukiran Kembang Manih

Gambar 2. Ukiran Kembang Manih bermakna keramahan masyarakat Minangkabau (Sumber: Damayanti, 2012)

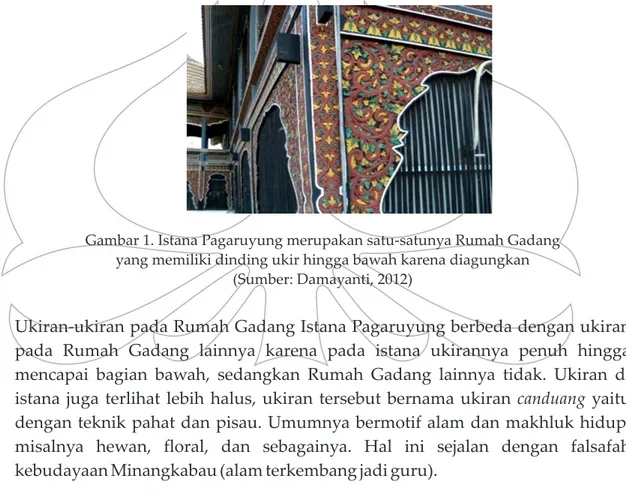

2. Motif ukuiran Aka Cino

Gambar 3. Ukiran Aka Cino bermakna kehalusan dan keserasian (Sumber: Damayanti, 2012)

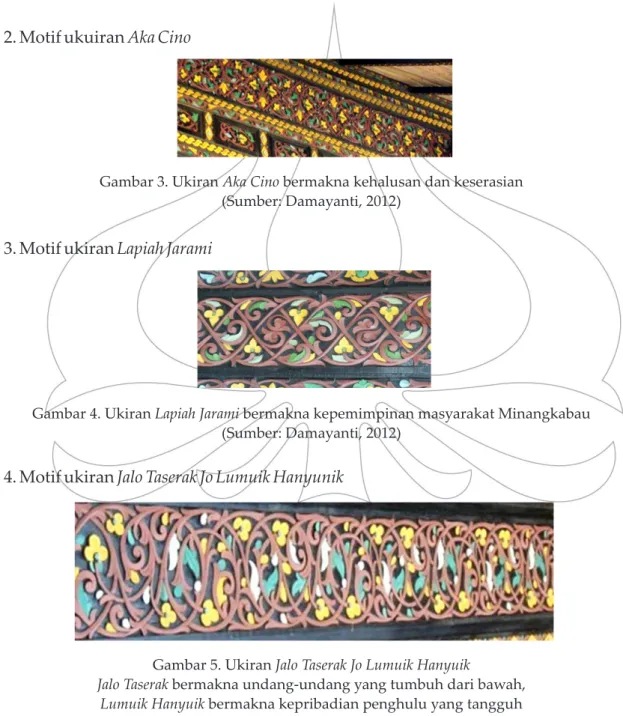

3. Motif ukiran Lapiah Jarami

Gambar 4. Ukiran Lapiah Jarami bermakna kepemimpinan masyarakat Minangkabau (Sumber: Damayanti, 2012)

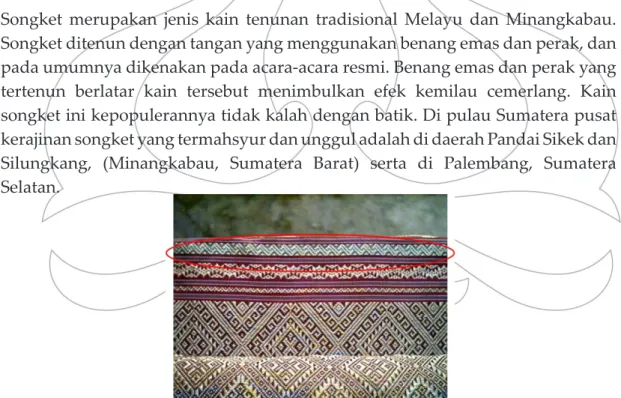

4. Motif ukiran Jalo Taserak Jo Lumuik Hanyunik

Gambar 5. Ukiran Jalo Taserak Jo Lumuik Hanyuik

Jalo Taserak bermakna undang-undang yang tumbuh dari bawah, Lumuik Hanyuik bermakna kepribadian penghulu yang tangguh

5. Motif ukiran Tupai Mangun

Gambar 6. Ukiran Tupai Manangun bermakna gesit dan kelincahan masyarakat Minangkabau dalam kerja (Sumber: Damayanti, 2012)

6. Motif ukiran Kuciang Tidua

Gambar 7. Ukiran Kuciang Tidua bermakna ketenangan, kewaspadaan dan kreativitas yang wajib dimiliki oleh seorang penghulu (Sumber: Damayanti, 2012) 7. Motif ukiran Itik Pulang Patang

Gambar 8. Ukiran Itiak Pulang Patang bermakna keteraturan, ketertiban dan kedisiplinan masyarakat Minangkabau (Sumber: Damayanti, 2012)

Berdasarkan uraian di atas mengenai ragam ukiran tradisional yang terdapat pada bangunan Rumah Gadang Istana Pagaruyung, maka dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan falsafah alam takambang jadi guru, sifat dan bentuk ukiran selalu berasal dari alam dan tidak melukiskan bentuk flora maupun fauna secara murni dan utuh. Hal ini dikarenakan prinsip masyarakat Minangkabau adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.

Motif Itik Pulang Patang

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa di antara nama ukiran yang paling khas dan terkenal, serta kerap kali digunakan tidak hanya di ukiran kayu melainkan juga diterapkan pada motif kain songket khas Minang yaitu jenis itik pulang patang. Motif ini menggambarkan tingkah laku hewan itik yang selalu berjalan beriringan ketika petang hari mereka bersiap pulang ke kandang. Tingkah laku berjalan beriringan serasi, teratur, tertib, bersahabat, kompak dan bersama-sama dipilih oleh masyarakat Minangkabau sebagai contoh dalam menjalani

kehidupan. Hal inipun lalu digambarkan dan menjadi suatu corak motif untuk ukiran dan songket dengan nama yang sama.

Gambar 9. Abtraksi gambaran transformasi bentuk pada motif hias tradisonal Minangkabau Itiak Pulang Patang (Sumber: http://nasbahrygallery1.blogspot.co.id

/2012/04/makna-mendidik-dan-pendidikan-pada.html)

Gambar 10. Motif Itiak Pulang Patang dalam bentuk sketsa (Sumber: https://www.academia.edu/5837895/Makna_Filosofis_pada_

Ukiran_Itiak_Pulang_Patang_dalam_Adat_Minangkabau)

Songket merupakan jenis kain tenunan tradisional Melayu dan Minangkabau. Songket ditenun dengan tangan yang menggunakan benang emas dan perak, dan pada umumnya dikenakan pada acara-acara resmi. Benang emas dan perak yang tertenun berlatar kain tersebut menimbulkan efek kemilau cemerlang. Kain songket ini kepopulerannya tidak kalah dengan batik. Di pulau Sumatera pusat kerajinan songket yang termahsyur dan unggul adalah di daerah Pandai Sikek dan Silungkang, (Minangkabau, Sumatera Barat) serta di Palembang, Sumatera Selatan.

Gambar 11. Motif Itiak Pulang Patang pada kain songket (Sumber: https://www.pinterest.com/lisanoyahunitet/all-indonesia/)

Pada dasarnya motif itik pulang patang di kain songket dengan di ukiran dinding Rumah Gadang memiliki bentuk dan makna yang sama, hanya medianya saja yang berbeda. Makna motif ini selain menggambarkan tingkah laku hewan itik

yang selalu berjalan beriringan dan teratur ketika petang akan pulang ke kandang, motif ini juga mengandung makna filosofis yaitu menggambarkan keselarasan dan keserasian kehidupan masyarakat Minangkabau dengan alamnya, tata per-gaulan dalam kehidupan sehari-hari antar individu dalam masyarakat, tatanan sis-tem pemerintahan, hubungan sinergis pada hubungan sissis-tem kekerabatan antara

mamak (paman) dan kemenakan, keteguhan dalam menjalankan prinsip-prinsip hidup serta kebersamaan dan kekompakan dalam masyarakat Minangkabau.

Gambar 12. Motif Itik Pulang Patang pada bangunan museum Adityawarman, itik menghadap ke dua arah berbeda menandakan masyarakat Minangkabau setiap

merantau akan bertemu kembali di kampung halaman (di pusat)

(https://www.academia.edu/5837895/Makna_Filosofis_pada_Ukiran_Itiak_Pulang_Patang_ dalam_Adat_Minangkabau/)

Kesimpulan

Adat adalah satu dari sebagian kecil warisan budaya Minangkabau yang masih bertahan hingga sekarang meskipun perlahan sudah mulai diabaikan. Masyarakat Minangkabau selalu menjadikan alam sebagai sumber falsafahnya, yaitu alam takambang jadi guru (alam terkembang menjadi guru). Alam sebagai pandangan serta pedoman hidup bagi manusia khususnya masyarakat Minangkabau dalam berbuat, bertindak, dan berprilaku dalam kehidupan sehari-hari. Alam diciptakan dengan sempurna dan di dalamnya terdapat banyak contoh pengajaran yang baik. Masyarakat Minangkabau mencoba untuk hidup selaras dan dinamis dengan alam lingkungannya, sehingga setiap karya seni, dalam hal ini yaitu ornamen ukiran, yang dihasilkan selalu mencoba mengambil dari alam dan menyelaraskan dengan prinsip adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah yang bermakna adat orang Minangkabau bersandarkan kepada syari'at, syari'at bersandarkan kepada Kitabullah (Kitab Allah).

Berdasarkan falsafah dan prinsip hidup masyarakat Minangkabau tersebut, ornamen ukiran pun mencoba untuk mengambil bentuk dari alam, bentuk yang paling khas yaitu itik pulang patang yang kerap ditemukan pada ukiran dinding Rumah Gadang maupun pada kain songket khas Minang. Bentuk ukiran itik pulang patang bertransformasi dari hewan itik yang berbaris teratur yang mence-rminkan pola kehidupan masyarakat Minangkabau. Dari transformasi inilah dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh Islam terhadap bentuk motif ukiran Itik Pulang Patang yang tertulis dalam Al-Quran dan Hadits di mana salah satunya dapat dilihat dalam Al-Quran Surat Yunus Ayat 101.

Referensi

Arismunandar, Agoes dkk. 2009. Indonesian Heritage: Arsitektur. Jakarta: Universitas Indonesia.

Budiharjo, Eko. 1997. Arsitektur Sebagai Warisan Budaya. Jakarta: Djambatan.

Diradjo, Datoek Sanggoeno. 2015. Tambo Alam Minangkabau, Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang. Bukittinggi: Kristal Multimedia.

Gartiwa, Marcus. 2011. Morfologi Bangunan dalam Konteks Kebudayaan. Bandung: Muara Indah.

Kartika, Dharsono Sony. “Kuliah Sejarah Nusantara” (Pascasarjana Unes, Semarang: 2012)

Moenir, Darman dkk. 1993. Minangkabau. Jakarta: Yayasan Gebu Minang.

Moleong, Lexy. 1988. Metodologi Penelitian Kualitatif. Cetakan Ke-30. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Navis, A.A. 1984. Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau.

Jakarta: Pustaka Grafiti Press.

Zulkarnaini. 2003. Budaya Alam Minangkabau untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Bukittinggi: Usaha Ikhlas.