Korupsi dan Defisit Tata Kelola

Oleh : Teddy Lesmana

Corruption perpetuates discrimination, prevents the full realization of economic, social, and cultural rights, and contributes to the infringement of numerous civil and political rights (Peter Eigen, 2002)

Abstract

This paper tries to draw an analysis about the relationship between poor governance and rampant corruption. One of dimensions good governance parameter is control of corruption. Low control on corruption reflects poor governance. In this case, Indonesia has been plagued by massive corruption in almost every line of bureaucracy. Therefore, the commitment to enforce anti corruption and raising awareness of corruption is a must. This paper also directs future research for the formation special governance zones for better quality of governance.

Pendahuluan

yang baik di setiap lini birokrasi kita. Korupsi dalam bentuk apapun merupakan suatu bahaya yang patut diwaspadai sebagimana dikatakan oleh Caiden (2001: 227):

. . . corruption in all its manifest forms gnaws at, undermines, and contradicts all the democratic elements. It embodies the antidemocratic ethos, for it embraces selfishness, self-centredness, particularism, unfair privilege, exploitation of weaknesses and loopholes, unscrupulous advantage of the weak, the exploitable and the defenseless, and all manner of shady dealings. It is undeserved, unfair, unjust, and immoral.

Pentingnya tata kelola dalam peran negara (state role) dan fungsi-fungsi negara sejak zaman Plato atau bahkan lebih awal telah didengungkan sebagaimana yang dinyatakan oleh Plato dalam The Republic:

...but when the guardians of the laws and of the government are only seeming and not real guardians, then see how they turn the State upside down; and on the other hand they alone have the power of giving order and happiness to the State. We mean our guardians to be true saviours and not the destroyers of the State....

Walaupun batas antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan tidaklah begitu tegas digambarkan pada zamannya Plato, pengawal hukum dan pemerintahan baik wakil-wakil politik (political representatives) yang membuat kebijakan dan aparatur birokrasi yang melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh langsung kepada berfungsinya negara. Lebih jauh, dengan adanya kekuasaan akan fungsi-fungsi negara di tangan mereka, pada gilirannya, kebijakan-kebijakan yang mereka hasilkan akan berpengaruh kepada kehidupan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Tulisan ini akan membahas mengenai hubungan antara tindak korupsi dan ketiadaan tata kelola yang baik di mana pada kasus tertentu bisa dikatakan telah terjadi defisit tata kelola yang baik sehingga korupsi makin merajalela.

Konsepsi Tata Kelola

kelembagaan baik. Isu mengenai tata kelola dan korupsi kerap diabaikan dan tak termasuk dalam prinsip sound macroeconomic policy kala itu.

Konsep good governance pun pada dekade itu relatif masih baru. Konsep ini mulai dikenal dalam laporan Bank Dunia seperti yang telah disebutkan di atas mengenai negara-negara di Sub-Sahara Afrika di mana krisis yang menerpa negara-negara di kawasan tersebut diakibatkan oleh apa yang disebut sebagai “crisis of governance” (World Bank, 1989). Menurut definisi Bank Dunia dalam Santiso (2001), tata kelola (governance) mencakup bentuk dari rejim politik suatu negara yakni proses dimana kekuasaan dijalankan dalam mengelola sumberdaya-sumberdaya ekonomi dan sosial untuk pembangunan; dan kapasitas pemerintah untuk mendisain, menformulasikan, dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan serta menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Terkait dengan rejim politik suatu negara apakah demokratis atau tidak merupakan sesuatu di luar fokus dari penekanan Bank Dunia.

Sedangkan tata kelola menurut Kamus American Heritage adalah aksi, proses atau kekuasaan untuk memerintah dan mengatur: pemerintah. Oleh karenanya apa yang disebut sebagai tata kelola yang baik adalah tata pemerintahan yang baik dan sebaliknya yang disebut sebagai tata kelola yang buruk adalah adalah apa yang merupakan tata pemerintahan yang buruk. Konsep mengenai tata kelola sangat luas digunakan untuk menyebutkan suatu rentang praktik-praktik baru (new pactices) administrasi publik. Umumnya praktik-praktik tata kelola yang baik terkait dengan adanya pergeseran dari birokrasi yang sangat hierarkis menuju birokrasi yang kompatibel dengan dinamika pasar dan jejaring (networks) dalam kehidupan masyarakat.

yang baik menetapkan lebih jauh persyaratan-persyaratan pada proses pembuatan keputusan dan formulasi kebijakan publik.

Tata kelola yang baik juga lebih dari sekedar kapasitas sektor publik dan mencakup kaidah aturan yang menciptakan suatu legitimasi, kerangka kerja yang efektif dan efisien dalam melaksanakan kebijakan publik. Tata kelola yang baik berimplikasi pada pengelolaan urusan masyarakat dengan cara yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berkesetaraan. Lebih lanjut, tata kelola yang baik juga mencakup partisipasi dalam pembuan kebijakan publik yang efektif, penegakan hukum dan sistem peradilan yang independen, checks and balances melalui pemisahan kekuasaan secara horisontal dan vertikal, dan adanya lembaga-lembaga pengawas yang efektif. Para peneliti Bank Dunia (Kaufmann, Kraay and Zoido-Lobaton 1999) menyebutkan enam dimensi utama dari tata kelola (good governance):

Suara dan akuntabilitas yang mencakup kebebasan-kebebasan sipil dan stabilitas

politik;

Efektivitas pemerintahan yang mencakup kualitas pembuatan keputusan dan

pelayanan publik;

Kebutuhan tanggung jawab pengawasan;

Kaidah hukum yang mencakup perlindungan akan hak-hak kepemilikan; dan

Independensi peradilan; dan

Kontrol korupsi.

suatu kondisi yang berubah dari susunan aturan; atau metode baru dimana masyarakat diatur. Proses dan efek dari tata kelola paralel dengan institusi tradisional pemerintah. Tata kelola berkaitan dengan penciptaan kondisi bagi susunan aturan and collective action. Output dari tata kelola (governance) oleh karenanya tidak berbeda dengan yang dilakukan oleh pemerintah. Perbedaannya hanya terletak dalam proses.

Sedangkan menurut teori politik Anglo-Amerika (Stoker, 1998) menggunakan terminologi ‘government’ yang merujuk kepada institusi-institusi formal negara dan monopoli kekuasaan pemaksa yang mereka miliki. Pemerintah dicirikan dengan kemampuannya untuk membuat keputusan-keputusan dan kapasitasnya untuk melaksanakannya. Secara lebih khusus lagi, pemerintah dipahami dengan merujuk kepada proses kelembagaan dan formal yang dilakukan pada level negara bangsa untuk memelihara ketertiban masyarakat (public order) dan memfasilitasi collective action. Landell-Mills and Serageldin (1992) secara lebih tegas mendefinisikan tata kelola sebagai berikut:

Governance may be taken as denoting how people are ruled and how the affairs of a stateare administered and regulated. It refers to a nation’s system of politics and how this functions in relation to public administration and law. Thus, the concept of governance goes beyond that of “government” to include a political dimension.

Quibria (2006) menyebutkan beberapa kalangan memiliki pandangan yang berbeda mengenai tata kelola (governance). Kalangan pertama memfokuskan definisi tata kelola dengan rejim politik yakni yang terkait dengan kontestasi dan proses politik, kebebasan sipil dan politik, dan legitimasi pemerintah. Dari perspektif ini demokrasi, hak azasi manusia, partisipasi dan kebebasan pers adalah elemen yang penting dari tata kelola.

Kalangan yang kedua menitikberatkan pengelolaan ekonomi (economic management). Definisi governance dalam konteks ini difokuskan kepada pelaksanaan yang baik terhadap tata kelola sumberdaya ekonomi dan sosial yang dilakukan pemerintah. Menurut perspektif ini, pengelolaan ekonomi yang reliable memerlukan dukungan dari birokrasi yang efisien dan didasarkan pada proses pembuatan keputusan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Oleh karenanya, tata kelola yang baik dipandang akan meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas publik dan manajemen ekonomi yang efektif guna menghindari penundaan dalam pelaksanaan tugas pemeritah, penyimpangan dan korupsi serta distorsi-distorsi lainnya.

Kalangan ketiga menekankan pengertian tata-kelola pada substansi kebijakan ekonomi untuk mengatasi masalah-masalah pembangunan yang dihadapi suatu negara. Dari perspektif ini, kualitas tata-kelola direfleksikan dalam kapasitas pemerintah untuk merancang, memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan yang tepat. Namun demikian, perancangan kebijakan-kebijakan yang baik adalah jauh lebih mudah jika dibandingkan dengan mewujudkan kebijakan tersebut dalam praktiknya untuk mengatasi permasalahan dalam pembangunan. Hal ini bergantung tidak hanya kepada tujuan khusus pembangunan apakah itu pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan atau mengurangi ketimpangan ekonomi akan tetapi juga bergantung kepada konteks politik, budaya dan sejarah. Dengan kata lain tidak ada kebijakan yang seperti ‘magic bullets’ yang dapat diterapkan di semua negara pada tahap pembangunan yang berbeda atau dengan kata lain tidak ada kebijakan yang ‘one size fits all’ (Quibria, 2006).

dan membuat regulasi serta menurunkan pajak. Dengan kata lain pemerintahan yang baik adalah pemerintah secara relatif non-interventionist. Namun demikian, pandangan akan minimnya peran pemerintah telah banyak digantikan oleh pandangan yang lebih ortodoks di mana peranan pemerintah dalam mengatur kehidupan masyarakatnya dipandang harus lebih luas. Dalam dekade-dekade terakhir, lembaga-lembaga keuangan internasional mengavokasikan seperangkat kebijakan neo-liberal yang dikenal dengan istilah ‘Washington Consensus1’ (Williamson, 1990).

Korupsi: Tinjauan teoritis

Korupsi telah banyak didefinisikan dalam berbagai pandangan dan setiap definisi tersebut mengandung beberapa aspek kelemahan. Dalam banyak kasus, berbagai pengamat sepakat bahwa suatu perilaku tertentu dapat dikatakan sebagai korupsi. Namun demikian, perilaku yang dianggap merupakan tindak korupsi kerap sulit untuk diamati karena umumnya korupsi dilakukan tak kasat mata.

Definisi yang paling popular dan sederhana mengenai korupsi adalah definisi yang digunakan oleh Bank Dunia yakni penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan yang dimiliki birokrasi pemerintah untuk kepentingan pribadi. Dari definisi ini, bukan berarti korupsi tidak ada dalam aktivitas sektor swasta (contohnya, dalam hal perolehan input dan bahkan dalam proses perekrutan personel). Korupsi juga hadir dalam aktivitas-aktivitas bisnis/usaha yang diregulasi oleh pemerintah. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparatur pemerintah tidak selalu untuk kepentingan pribadi tetapi juga kerap terjadi untuk kepentingan kelompok, keluarga, suku dan lain-lain.

Perspektif Korupsi Sektor Publik dalam Model Klasik

Korupsi umumnya dipandang sebagai salah satu hambatan serius bagi pembangunan suatu negara. Studi yang dilakukan oleh Mauro (1995) dan Burki dan Perry (1998) mengungkapkan bahwa korupsi mengurangi dan menghambat pertumbuhan ekonomi karena menurunnya investasi yang dilakukan oleh sektor swasta. Sementara itu, Kaufman

et al (1999) menemukan di mana korupsi menyebabkan terbatasnya dan turunnya manfaat pembangunan sebagaimana terlihat dari ukuran pendapatan per capita, kematian bayi, dan tingkat melek huruf. Lebih jauh Bai dan Wei (2000) berargumentasi bahwa korupsi mempengaruhi pembuatan kebijakan ekonomi

Korupsi di kalangan sektor publik (birokrasi) menurut beberapa ekonom seperti Bayley (1966), Huntington (1968), Leff (1964), Morgan (1964), dan Nye (1967) berpendapat bahwa korupsi merupakan mekanisme pendorong efisiensi (efficiency-enhancing mechanism). Argumentasi yang disebut sebagi efficiency-enhancing ini bertolak dari premis dimana korupsi dapat mengatasi permasalahan ketidakefisienan yang diakibatkan oleh regulasi yang memberatkan dan kerap dirasakan terlalu berbelit-belit yang disebabkan oleh rantai mekanisme dan meja birokrasi yang demikian panjang. Dalam konteks ini, korupsi dapat dikatakan sebagai ‘grease wheel’ untuk memperlancar urusan dalam berbinis ketika pelaku usaha berhadapan dengan aparatur pemerintah yang memiliki kewenangan yang terkait dengan hajat sang pelaku bisnis atau masyarakat.

asumsi ini dalam kenyataan dan prakteknya tidaklah demikian. Mengapa? Karena setelah para koruptor yang lolos dan dianggap telah memenuhi persyaratan seperti yang sudah digariskan oleh pihak yang berwenang, umumnya para koruptor akan mencoba untuk tidak melaksanakan apa-apa yang sudah disepakati dalam proses suap-menyuap tadi dan hasil dari pelaksanaan suatu proyek biasnya lebih buruk daripada yang sudah disepakati dalam kesepakatan jahat tersebut. Magnitude kerugiannya akan semakin besar karena kesepakatan kontrak yang fair sudahlah tak dipenuhi dan untuk kemudian diselesaikan dengan kesepakatan jahat. Kesapakatan jahat ini pun akhirnya acap kali dilanggar pula.

Pendekatan Principal-Agent2Mengenai Korupsi Birokrasi

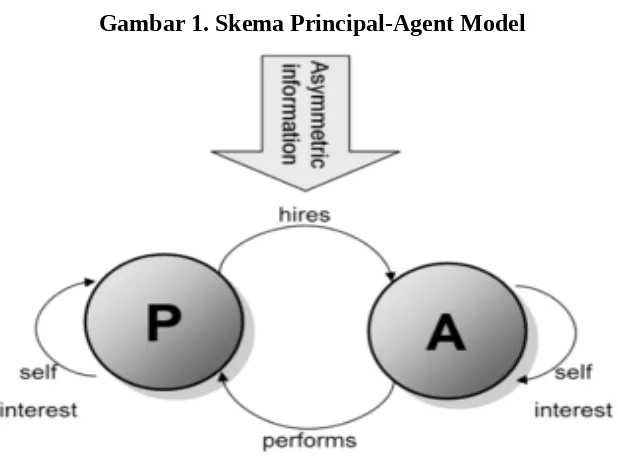

Rose-Ackerman (1978), Jain (1998), dan Klitgaard (1988) memandang korupsi dari pendekatan principal-agent untuk memahami dampak korupsi yang dilakukan oleh birokrasi. Dalam model principal agent, prinsipal yang dalam hal ini pemerintah menciptakan aturan-aturan dan menugaskan agen (aparatur yang menjalankan fungsi-fungsi yang sudah digariskan prinsipal) untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memenuhi layanan publik kepada klien (masyarakat). Dalam hal ini, agen biasanya memiliki informasi yang lebih banyak dari yang dimiliki oleh prinsipal sehingga memungkinkan untuk berlaku tidak jujur (Besley and McLaren 1993). Gambar di bawah ini menggambarkan apa yang dimaksud dengan principal-agent model.

Gambar 1. Skema Principal-Agent Model

Sumber: file://localhost/wiki/Image:Principal_agent.png

(masyarakat, swasta, dan aparat pemerintah) dan oknum/institusi yang dikorupsi (oknum pemerintah yang menerima suap dan melakukan penyelewengan dan pejabat pemegang kekuasaan resmi di institusi tersebut). Pelanggaran aturan main dan kaidah yang mestinya dijunjung tinggi ini menggambarka gagalnya tata kelola untuk dijalankan dengan baik dan sebagaimana mestinya (Kaufmann, Kraay, and Mastruzzi 2005).

Korupsi dan Lemahnya Tata Kelola

Meskipun ada perhatian mengenai etika, tata kelola dan kontrol korupsi belum menempati dan merupakan prioritas utama terhadap pembangunan ekonomi. Bahkan beberapa pengamat mengatakan bahwa korupsi merupakan “the grease-of-the-wheels-of-commerce” yang justru “bermanfaat” dalam memperlancar aktivitas ekonomi.

Dalam terminologi yang luas, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau fasilitas publik untuk kepentingan pribadi. Definisi ini meliputi penyalahgunaan-penyalahgunaan unilateral oleh pejabat pemerintah seperti nepotisme dan penyelewengan wewenang serta penyalahgunaan yang terkait dengan penyuapan, pemerasan dan penipuan yang meelibatkan aktor dari kalangan birokrat dan swasta.

Sementara di lan pihak, sektor publik/birokrat berada dalam situasi yang lebih mudah terlihat di era yang mengedepankan transparansi publik ini sehingga mudah terpantau oleh media yang mengeksposnya kepada masyarakat. Dalam ranah tata kelola, kedua dua dunia ini tak bisa dipilah-pilah lagi dalam memandang tindak korupsi yang mereka lakukan. Sering ditemukan dimana aktor pelaku tindak korupsi berasal dari kedua belah pihak (Caiden, 2003). Menurut Klitgaard (1988), ada tiga dimensi dari institusi pemerintah yang sangat rentan terhadap terciptanya korupsi: kekuasaan monopoli pejabat pemerintahan, tingkat diskresi yang diijinkan untuk dilakukan, dan lemahnya akuntabilitas dan transparansi di dalam suatu institusi.

Tanzi (2000) mengungkapkan bahwa banyak perhatian diarahkan dewasa ini mengenai peran pemerintah. Tata kelola (governance) secara umum dan korupsi khususnya karena keterkaitan diantara kedua hal tersebut. Governance itu sendiri kerap didefinisikan sebagai government. Sehingga good governance adalah good government. Tata kelola yang baik merupakan bagian yang esensial terhadap pengelolaan ekonomi dan keuangan yang meliputi stabilitas makroekonomi; komitmen kepada keadilan ekonomi dan sosial; dorongan untuk menciptakan lembaga-lembaga yang efisien melalui reformasi struktural seperti liberalisasi perdagangan dan deregulasi domestik.

Lebih lanjut Tanzi (2000) menyebutkan bahwa minimnya kehadiran tata kelola yang baik disebabkan oleh beberapa faktor seperti inkompetensi, pengabaian, institusi yang tak efisien, dan model perencanaan ekonomi yang salah arah (misguided economic models). Tindak korupsi pun sering dikaitkan dengan perilaku memburu rente (rent-seeking behvior). Harus dipahami bahwa tindak korupsi tidaklah identik dengan lemahnya tata kelola (poor governance). Namun demikian lemahnya penerapan tata kelola yang baik cenderung menyuburkan korupsi dan korupsi merupakan unsur yang penting dari lemanya tata kelola yang baik.

yang baik merupakan unsur yang penting bagi pertumbuhan ekonomi dimana peningkatan efisiensi dari penyebarab tenaga kerja, investasi yang lebih produktif dan implementasi kebijakan-kebijakan ekonomi dan sosial yang lebih cepat akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi (United Nations, 2005).

Tata Kelola dan Korupsi di Indonesia

Lemahnya tata-kelola birokrasi di Indonesia dan maraknya tindak korupsi baik ilegal maupun yang dilegalkan dengan aturan-aturan yang dibuat oleh penyelenggara negara merupakan tantangan besar yang masih harus dihadapi negara ini. Kualitas tata kelola yang buruk ini tidak saja telah menurunkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga telah banyak memakan korban jiwa dan bahkan ancaman akan terjadinya the lost generation bagi Indonesia. Efek dari buruknya tata kelola di negara ini mulai terlihat seperti tingkat kemiskinan yang relatif masih tinggi, pengangguran, gizi buruk, rendahnya kualitas pelayanan publik, rendahnya penerapan standard keselamatan moda transportasi serta ketimpangan antar kalangan masyarakat yang semakin nyata. Salah satu ketimpangan itu adalah kemewahan yang diberikan kepada elit eksekutif baik dan wakil rakyat baik di tingkat pusat maupun daerah.

Beberapa manifestasi buruknya tata kelola

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2006 sebesar 39,05 juta (17,75 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Februari 2005 yang berjumlah 35,10 juta (15,97 persen), berarti jumlah penduduk miskin meningkat

sebesar 3,95 juta.

tenaga kerja ada di sektor informal yang sangat rentan karena minimnya perlindungan yang menjamin kontinuitas akses ekonomi mereka yang serba tak pasti. Meskipun di penghujung tahun 2006 pemerintah mengklaim telah berhasil menurunkan jumlah pengangguran sebesar 1 juta orang, namun laju pertumbuhan angkatan kerja baru yang mencapai 2,5 juta orang (Umar Juoro, Republika 18 Desember 2006), tetap menyisakan pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah dalam hal penyediaan lapangan kerja baru. Sementara itu, Indonesia pun masih menempati posisi teratas negara-negara yang korup. Keadaan ini menyiratkan perlunya perbaikan akan tata kelola pemerintah.

Pemerintah yang berfungsi baik adalah pemerintah yang memiliki birokrasi berkualitas tinggi, sukses dalam menyediakan layanan publik yang esensial, dapat mengelola anggaran negara yang efektif, tepat sasaran dan betul-betul untuk kemaslahatan rakyat kebanyakan, serta demokratis. Oleh karenanya, pemerintah sudah seyogyanya harus berpacu dengan waktu dan berupaya untuk memperbaiki kualitas tata kelolanya sehingga ancaman terwujudnya Indonesia sebagai negara yang gagal (failed state) tidak terjadi.

Survei tahunan yang dilakukan oleh para peneliti Bank Dunia (2005) menunjukkan bahwa Indonesia masih menempati posisi yang buruk dari enam dimensi tata kelola yakni kebebasan berpendapat dan akuntabilitas, instabilitas politik dan kerusuhan, efektivitas pemerintahan, tanggung jawab pengawasan, dan kaidah hukum. Khusus pada dimensi kontrol terhadap tindak korupsi. Korupsi dan lemahnya tata kelola birokrasi bagaikan dua sisi mata uang. Maraknya korupsi merupakan cerminan buruknya tata kelola birokrasi (lihat appendix).

pembuatan perundang-undangan yang dilakukan oleh DPR yang memiliki tugas dan fungsi legislasi. Namun maraknya permintaan untuk meninjau kembali UU yang bertujuan untuk memberantas korupsi dari kalangan yang merasa terancam juga mengindikasikan adanya upaya mempolitisasi upaya pemberantasan korupi yang sejatinya harus tetap menjunjung tinggi penegakkan hukum.

Sementara itu, di lain pihak, kualitas aparatur pemerintah masih menunjukkan kinerja yang memprihatinkan. Sinyalemen ini bahkan datang dari salah satu menteri Kabinet Yudhoyono yang mengatakan 55 persen PNS berkinerja buruk. Sinyalemen ini sebetulnya sudah diungkapkan oleh mantan Presiden Megawati Soekarnoputri yang pernah mengatakan bahwa birokrasi yang kita miliki merupakan keranjang sampah.

Kualitas tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang rendah mengakibatkan Indonesia banyak mengalami lost of opportunities. Kasus di mana banyak investor yang hengkang akibat ketidakjelasan peraturan dan perundang-undangan adalah salah satu bukti nyata masih lemahnya kualitas birokrasi dan minimnya tata kelola yang baik.

Langkah ke Depan

Shang Ji Wei (1999) menyarankan suatu ide untuk membentuk kawasan tata kelola khusus (special governance zone). Ide ini sangat relevan jika melihat buruknya kualitas birokrasi dan minimnya tata kelola yang baik. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kualitas tata kelola birokrasi di negara kita mencakup beberapa aspek.

1. Peran pemerintah yang disederhanakan

menggunakan mekanisme pasar harus dioptimalkan dalam mengalokasikan sumberdaya dan mengatur perilaku sektor swasta. Segala persyaratan yang tidak perlu dikurangi. Semua pajak, tarif dan biaya harus disederhanakan dengan tujuan yakni meminimalkan dan menyeragamkan biaya yang taat asas. Segala diskresi alias perbedaan eksekusi kewenangan yang dimiliki aparatur pemerintah yang didasarkan atas suap dan korupsi harus dihilangkan.

2. Perbaikan kualitas pegawai negeri

Pejabat kunci di kawasan tata kelola khuus haruslah individu yang memiliki kaliber dan integritas tinggi yang dipilih oleh pemerintah pusat melalui pemilihan lokal. Pegawai negeri harus direkrut berdasarkan asas meritokrasi.

3. Perbaikan gaji pegawai negeri

Gaji pegawai negeri di kawasan tata kelola khusus ini harus sejajar dengan tingkat gaji yang berlaku di perusahaan-perusahaan swasta bonafide. Administrasi SGZ haruslah ramping dan efisien.

4. Penegakan hukum

Jika SGZ ini didirikan, proses auditing dan investigasi dilakukan terhadap integritas dan efisiensi PNS. Pelanggaran hukum seperti suap dan korupsi akan diproses di muka hukum tanpa kecuali dengan tingkat hukuman yang berat dan tanpa memandang alasan apa pun di luar hukum dalam proses penyidikan dan peradilan.

Penyediaan infrastuktur dasar bagi pemenuhan hajat hidup rakyat merupaka kewajiban negara. Pengabaian akan hal ini merupakan pelanggaran terhadp hak azasi manusia dan hak hidup setiap orang. Secara singkat Hertel (2006) menyimpulkan ada tiga hal mendasar definisi hak-hak ekonomi bagi setiap orang yakni:

1) Hak untuk terhadap kecukupan standard hidup (termasuk subsistence rights); 2) Hak untuk mendapat pekerjaan; dan

Control of Corruption - 2005

Note: Blue dots represent estimates for the 2005 governance indicators. The thin vertical lines represent standard errors around these estimates for each country in w orld-w ide sample. Black dot represents the chosen year comparator (if any). To add or delete countries from the chart, click on the "Country Selection" tab below .

(Chosen com parator also show n for selected countries)

Source: "Governance Matters V: Governance Indicators for 1996-2005 " by Daniel Kaufmann, Aart Kraay and Massimo Mastruzzi.

Disclaimer: The governance indicators presented here reflect the statistical compilation of responses on the quality of governance given by a large number of enterprise, citizen and expert survey respondents in industrial and developing countries, as reported by a number of survey institutes, think tanks, non-governmental organizations, and international organizations. The aggregate indicators in no w ay reflect the official position of the World Bank, its Executive Directors, or the countries they represent. As discussed in detail in the accompanying papers, countries' relative positions on these indicators are subject to margins of error that are clearly indicated. Consequently, precise country rankings should not be inferred from this data.

Referensi:

Caiden, G.E, 2003, VIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Panamá, 28-31 Oct. 2003

Bai, C. E. and S. J. Wei, 2000, Quality of bureaucracy and open-economy macro policies, NBER Working Paper No. 7766, Cambridge, MA.

Bayley, D. H. 1966, The Effects of Corruption in a Developing Nation, The Western Political Quarterly19(4): 719–732.

Burki, S. and G. Perry, 1998, Beyond the Washington Consensus: Institutions Matter,

World Bank, Washington, DC.

Caiden, Gerald, 2001, Corruption and Democracy, in G. Caiden, O. P. Dwivedi and J. Habbra (eds) Where Corruption Lives, pp. 227–44. Bloomfield, CT: Kumarian Press.

Hertel, Shareen, (2006). Why Bother? Measuring Economic Rights: The Research Agenda, International Studies Perspectives (2006) 7, 215–230.

Eigen, Peter, 2002, Corruption in a Globalized World, SAIS Review vol. XXII no. 1 Winter–Spring.

Kaufman, D. and P. Zoido-Lobato´ n, 1999, Governance matters, World Bank Policy Research Working Paper No. 2196, World Bank, Washington, DC.

Kaufmann D., A. Kraay, and M. Mastruzzi, 2005, Governance Matters IV: Governance Indicators for1996–2004.

http://info.worldbank.org/etools/docs/library/206973/GovMatters_IV_main.pdf

Khan, M. K Nadeem and Akif, S.A. Ahmad, 2005, The Quality of Public Sector

Management and Economic Inequality in The Role of Public Administration in

Building A Harmonious Society, Network of Asia-Pacific Schools and Institutes of

Public Administration and Governance, ADB.

Klitgaard, Robert,1988, Controlling Corruption, Berkeley, CA University of California Press.

La Porta, Rafael, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer, and Robert W. Vishny, (1998), The Quality of Government, Mimeo.

Leff, N. H.,1964, Economic Development through Bureaucratic Corruption, American Behavioral Scientist8(3): 8–14.

Montesquieu, Charles de Secondat (1748), The Spirit of the Laws, Paris.

Morgan, Th.,1964, The Theory of Error in Centrally-Directed Economic Systems, Quarterly Journal of Economics 78(3): 395–419.

Nye, J. S.,1967, Corruption and Political Development: A Cost Benefit Analysis, American Political Science Review 61(2): 417–427.

Quibria, M.G.,2006, Does Governance Matter? Yes, No orMaybe: Some Evidence from Developing Asia, KYKLOS, Vol. 59 No. 1, 99–114

Santiso, Carlos, 2001, Good Governance and Aid Effectiveness: The World Bank and Conditionality, The Georgetown Public Policy Review, Volume 7 Number 1 Fall 2001, pp.1-22

Smith, Adam, 1976 (1776), An Enquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations.Chicago:University of Chicago Press.

Tanzi, Vito, 2001, Governance, Corruption, and Public Finance: An Overview, ADB Institute.

Williamson, J.,1990, What Washington Means by Policy Reform, in: J. Williamson (ed.), Latin American Adjustment: How Much Has Happened? Washington, DC: Institute for International Economics: 7–38.

United Nations, 2005, Investing in Development. A practical Plan to Achieve the Millennium Development Goals, Millennium Project Report to the UN Secretary General, New York. NY.