11 2.1 Pembangunan Ekonomi

Secara umum pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan GNP perkapita (Gross National Product) atau pendapatan masyarakat meningkat dalam periode waktu yang panjang. Oleh sebab itu pembangunan ekonomi memiliki sifat penting yaitu suatu proses yang berarti terjadinya perubahan secara terus – menerus dan adanya usaha untuk menarik pendapatan perkapita masyarakat. Dan kenaikan pendapatan perkapita masyarakat yang terjadi dalam jangka panjang. (Sirojuzilam dan Bahri, 2013:9)

Todaro (dalam Sirojuzilam dan Bahri, 2013:9) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang bersifat multidimensional yang melibatkan kepada perubahan besar baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan ekonomi dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan perkapita dan lajunya pembangunan ekonomi ditunjukan dengan menggunakan tingkat pertambahan PDB (Produk Domestik Bruto) untuk tingkat nasional dan PDB untuk tingkat wilayah atau regional. (Sirojuzilam dan Bahri, 2013:9)

kemiskinan dan keterbelakangan. Membangun masyarakat berarti memampukan atau memandirikan mereka. Dimulainya proses pembangunan dengan berpijak pada pembangunan masyarakat, diharapkan akan dapat memacu partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri.

Dalam mencapai proses pembangunan, Rodinelli (dalam Sirojuzilam dan Bahri, 2013:10) menyatakan bahwa perlunya kebijaksanaan pemerintah yang ditujukan untuk mengubah cara berfikir, untuk selalu memikirkan perlunya investasi dalam pembangunan. Dengan adanya pembangunan maka akan terjadi peningkatan nilai – nilai budaya bangsa, yaitu terciptanya taraf hidup yang lebih baik, saling menghargai sesama, serta terhindar dari tindakan sewenang – wenang.

Malthus (dalam Jhingan,2003:97) sendiri menitikkan perhatiannya pada perkembangan kesejahteraan suatu negara, yaitu pembangunan ekonomi dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu negara melalui proses yang memerlukan berbagai usaha yang konsisten di pihak rakyat dan bergantung pada peningkatan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan oleh tenaga kerjanya.

Ada dua tahap tujuan pembangunan menurut Gant (dalam Sirojuzilam dan Bahri, 2013:10). Tahap pertama yaitu pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya maka tahap kedua adalah menciptakan kesempatan – kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya melalui suatu lapangan kerja.

alam, sumber daya manusia, modal dan tehnologi. Dalam rangka pembangunan ekonomi sekaligus terkait usaha – usaha pemerataan kembali hasil – hasil pembangunan keseluruh daerah, maupun berupa peningkatan pendapatan masyarakat yang secara bertahap diusahakan untuk mengurangi kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat.

Desentralisasi tidak lain juga bertujuan agar hasil pembangunan bisa dirasakan secara menyebar dan merata di seluruh kawasan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan jumlah penduduk miskin. Desentralisasi merupakan usaha untuk memandirikan daerah untuk dapat mengelola rumah tangganya sendiri. Desentralisasi memberi ruang yang seluas – luasnya kepada daerah untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam memajukan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi sosialnya. (Sirojuzilam dan Bahri, 2013:11)

Semangat Desentralisasi di bentuk dalam perundang – undangan yang mengatur tentang otonomi daerah, yakni UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. (Sirojuzilam dan Bahri, 2013:11)

dalam menjalankan roda pembangunan. Adapun birokrasi merupakan agent of development yang selain berfungsi sebagai pelayan publik juga sebagai penggerak pembangunan dalam masyarakat agar tumbuh suatu kesadaran dan keinginan untuk melakukan pembangunan yang lahir dari jiwa dan masyarakat itu sendiri.

Implikasi dari makna pembangunan tersebut adalah pembangunan daerah harus menumbuhkan kekuatan dan kewenangan dari dalam diri daerah (empowerment). Artinya, pembangunan daerah harus ditempatkan sebagai momentum untuk dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan daerah itu sendiri. Pembangunan daerah diharapkan mampu untuk menciptakan keadilan (equity), pemerataan, rasa aman, serta dalam jangka panjang tercipta keberlangsungan yang baik terhadap warganya. (Sirojuzilam dan Bahri, 2013:11)

2.1.1 Arah dan Strategi Pembangunan

Menurut Suryana (2000:1), pembangunan ekonomi dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup segala aspek dan kebijaksanaan yang komprehensif di bidang ekonomi. Akan tetapi yang lebih penting dalam menentukan sasaran pembangunan, ialah kebijaksanaan ekonomi harus mampu mempengaruhi realita maupun keadaan pikiran yang dimiliki oleh masyarakat yaitu mencakup usaha – usaha untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Adapun kehidupan yang lebih baik menurut Suryana (2000) pada dasarnya meliputi (i) kebutuhan hidup; (ii) kebutuhan harga diri; (iii) kebutuhan kebebasan. Oleh sebab itu sasaran pembangunan yang minimal dan juga harus ada menurut Todaro (dalam Suryana, 2000:2) adalah:

1. Meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian/pemerataan bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup, seperti perumahan, kesehatan dan lingkungan.

2. Mengangkat taraf hidup termasuk menambah dan mempertinggi pendapatan dengan penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik, dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai – nilai budaya manusiawi, yang semata – mata bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan materi, tetapi untuk meningkatkan kesadaran akan harga diri baik individu maupun nasional.

Untuk dapat mencapai sasaran pembangunan diatas, Suryana (2000:3) menyebutkan bahwa strategi pembangunan ekonomi harus diarahkan kepada: (1) Meningkatkan output nyata atau produktivitas yang tinggi secara terus –

menerus. Karena dengan output yang tinggi ini akhirnya akan dapat meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian bahan kebutuhan pokok untuk hidup, termasuk penyediaan perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

(2) Tingkat penggunaan tenaga kerja yang tinggi dan pengangguran yang menurun yang ditandai dengan tersedianya lapangan kerja yang cukup dan memadai.

(3) Pengurangan dan pemberantasan ketimpangan.

(4) Perubahan sosial, sikap mental, dan tingkah laku masyarakat dan lembaga pemerintah.

Menurut Kartomo Wirosuhardjo (1986:298), Jumlah penduduk yang sangat besar, apabila dapat dikerahkan sebagai tenaga kerja yang efektif akan merupakan modal pembangunan yang besar dan sangat menguntungkan bagi usaha – usaha pembangunan di segala bidang.

2.2 Definisi Kemiskinan

Mencher (dalam Matias Siagian, 2012:5) mengemukakan kemiskinan merupakan gejala penurunan kemampuan dari seseorang atau sekelompok orang atau wilayah sehingga mempengaruhi daya dukung hidup seseorang atau sekelompok orang tersebut, dimana pada suatu titik waktu secara nyata mereka tidak mampu mencapai kehidupan yang layak.

Gejala penurunan kemampuan tersebut dapat berupa tidak terpenuhinya kebutuhan dasar seperti kebutuhan fisik dasar (basic fisical needs) meliputi; makanan atau gizi, perlindungan keamanan atau perumahan, kesehatan dan kebutuhan budaya dasar (basic cultural needs) seperti; pendidikan, liburan/rekreasi dan jaminan sosial. Wilayah yang menjadi tempat dimana seseorang atau sekelompok orang tersebut berada, diharapkan dapat memberikan dukungan yang baik bagi setiap orang itu untuk mencapai taraf hidup yang dianggap layak.

Suparlan (dalam Bappeda, 2013:10) mendefinisikan bahwa kemiskinan adalah suatu kondisi yang serba kekurangan, baik kekurangan harta dan benda berharga yang diderita oleh seseorang atau sekelompok orang yang hidup dalam lingkungan serba miskin atau kekurangan modal, baik dalam pengertian uang, pengetahuan, kekuatan sosial, politik, hukum, maupun akses terhadap fasilitas pelayanan umum, juga kesempatan berusaha dan bekerja. Lebih jauh lagi, kemiskinan berarti suatu kondisi di mana seseorang atau kelompok masyarakat tidak mempunyai kemampuan, kebebasan, aset dan aksesibilitas untuk kebutuhan mereka di waktu yang akan datang. Rentan terhadap resiko dan tekanan yang disebabkan oleh penyakit dan peningkatan secara tiba – tiba atas harga – harga bahan makanan dan uang sekolah.

Sedangkan menurut World Bank 2000 (dalam Bappeda, 2013:10) mendefinisikan kemiskinan yaitu terkait dengan ketiadaan tempat tinggal, sakit dan tidak mampu berobat ke dokter, tidak mampu sekolah serta tidak dapat membaca dan menulis. Disamping itu juga tidak memiliki pekerjaan, tidak ada akses untuk mendapatkan air bersih dan ketidakberdayaan.

Pengertian kemiskinan di Indonesia sendiri berbeda antara lembaga yang melakukan analisis tentang kemiskinan, Bappeda (2013:11) menyimpulkan beberapa defenisi kemiskinan dari lembaga yang melakukan analisis tentang pengertian kemiskinan tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :

2.100 kalori/hari, dan kebutuhan non makanan meliputi perumahan, sandang, aneka barang dan jasa.

2) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak – hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak – hak dasar tersebut antara lain: (1) terpenuhinya kebutuhan untuk pangan; (2) kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan; (3) rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan; (4) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial – politik.

yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi kebutuhan salah satu atau lebih indikator, yang meliputi: 1) pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih, 2) anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian, 3) bagian lantai yang terluas bukan dari tanah.

Menurut Rahardjo (2005:192) ada dua macam ukuran kemiskinan yang umum digunakan yaitu “kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif”.

Kemiskinan absolut selalu dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara layak. Bila pendapatan tidak dapat mencapai pembelian kebutuhan minimum, maka orang atau keluarga tersebut dapat dikatakan miskin. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup.

2.2.1 Sumber dan Penyebab Kemiskinan

Seseorang atau penduduk menjadi miskin dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait satu sama lain, seperti karena mengalami cacat baik fisik maupun mental, berpendidikan rendah, tidak memiliki modal atau keterampilan untuk berusaha, tidak tersedianya lapangan kerja, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), tidak adanya jaminan sosial (pensiun, kesehatan, kematian), atau juga karena hidup di lokasi terpencil dengan sumber daya alam yang minim dan infrastruktur yang terbatas. (Edi Suharto, 2009:17)

Kemiskinan juga disebabkan oleh lemahnya indikator keluarga seperti rata – rata kelahiran dan tingkat kematian yang tinggi, angka pengangguran yang meningkat, tingkat pendapatan rendah, status gizi rendah, status perumahan atau tempat tinggal yang kumuh, tingkat pendidikan rendah, pengeluaran untuk konsumsi pangan tidak mencukupi dan sebagainya. Disamping itu, kondisi pemukiman, transportasi, sarana air bersih, fasilitas jalan, fasilitas kesehatan, sarana pendidikan dan fasilitas umum lainnya juga tidak mencukupi. (Tjahya Supriatna, 2000:125)

Emil Salim (dalam Tjahya Supriatna, 2000:124) mengemukakan adanya lima karakteristik kemiskinan. Kelima karakteristik kemiskinan tersebut adalah: 1. Penduduk miskin pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri. 2. Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh asset produksi dengan

kekuatan sendiri.

3. Tingkat pendidikan pada umumnya rendah.

5. Diantara mereka berusaha relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai.

Tjahya (2000) menyebutkan bahwa penduduk miskin yang berada pada masyarakat pedesaan dan perkotaan, pada umumnya dapat digolongkan pada buruh tani, petani gurem, pedagang kecil, nelayan, pengrajin kecil, buruh, pedagang kaki lima, pedagang asongan, pemulung, gelandangan, pengemis dan pengangguran yang marak.

Lewis (dalam Tadjuddin Effendi, 1993:218) juga menjelaskan bahwa kemiskinan dapat muncul sebagai akibat dari nilai – nilai dan kebudayaan yang dianut oleh kaum miskin itu sendiri. Menurut Lewis kaum miskin di kota ataupun di desa tidak terintegrasi dengan masyarakat luas, apatis dan cenderung menyerah pada nasib. Disamping itu, tingkat pendidikan yang rendah serta tidak mempunyai daya juang dan kemampuan untuk memikirkan masa depan. Kriminalitas dan kekerasan menyertai kehidupan mereka sehari – hari. Selanjutnya Lewis menyimpulkan bahwa keadaan yang serba menyimpang itu berakar dari kondisi lingkungan yang serba miskin yang cenderung diturunkan dari generasi ke generasi. Dengan kata lain, kaum miskin telah memasyarakatkan nilai – nilai dan perilaku kemiskinan, akibatnya perilaku tersebut melanggengkan kemiskinan mereka dan nilai – nilai dari perilaku terbentuk karena lingkungan kemiskinan.

Secara konseptual, Edi Suharto (2009:18) menyebutkan bahwa kemiskinan dapat disebabkan oleh empat faktor, yaitu:

pilihan, atau kemampuan dari si miskin itu sendiri dalam menghadapi kehidupannya.

2. Faktor sosial. Kondisi – kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin. Misalnya, diskriminasi berdasarkan usia, jender, etnis, yang menyebabkan seseorang menjadi miskin. Termasuk dalam faktor ini adalah kondisi sosial dan ekonomi keluarga si miskin yang biasanya menyebabkan kemiskinan antar generasi.

3. Faktor Kultural. Kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan kemiskinan. Faktor ini secara khusus sering menunjuk pada konsep “kemiskinan kultural” atau “budaya kemiskinan” yang menghubungkan kemiskinan dengan kebiasaan hidup atau mentalitas. Sikap – sikap negatif seperti malas, fatalisme atau menyerah pada nasib, tidak memiliki jiwa wirausaha, dan kurang menghormati etos kerja adalah yang umumnya ditemukan pada individu ataupun masyarakat miskin.

2.2.2 Indikator dan Ukuran Kemiskinan

Standar hidup merupakan kondisi dan tingkat minimal pemenuhan kebutuhan manusia agar dapat hidup secara layak sebagai mahluk yang memiliki harkat dan martabat. Artinya untuk dapat hidup secara layak maka manusia dihadapkan kepada kebutuhan minimum yang harus dipenuhi, dengan kata lain jika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum tersebut maka mereka dikategorikan sebagai masyarakat ataupun penduduk yang miskin. Sebaliknya jika seseorang atau sekelompok orang tersebut mampu memenuhi kebutuhan minimum, akan dikategorikan sebagai yang tidak miskin. (Matias Siagian, 2012:67)

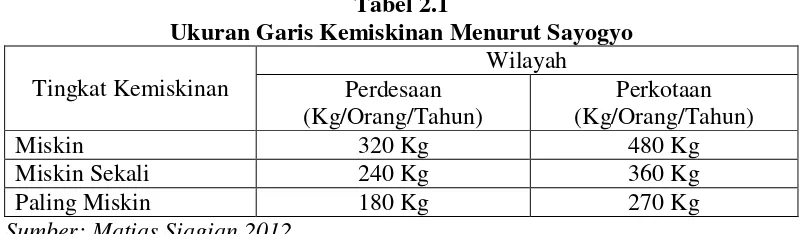

Sajogyo (dalam Matias Siagian, 2012) mengemukakan bahwa indikator kemiskinan didasarkan pada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan minimum yang dapat diukur dari ukuran konsumsi beras. Lebih khusus lagi, Sajogyo menegaskan perbedaan yang signifikan antara kondisi kehidupan masyarakat desa dibanding masyarakat kota. Oleh karena itu Sajogyo membedakan indikator kemiskinan antara masyarakat desa dengan indikator kemiskinan masyarakat kota.

Tabel 2.1

Ukuran Garis Kemiskinan Menurut Sayogyo Tingkat Kemiskinan

Menurut kepala Badan Pusat Statistik Sumut Wien Kusdiatmono (2014), adapun ukuran kemiskinan yang dapat ditetapkan yaitu dinyatakan dalam bentuk angka garis kemiskinan yang dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengetahui miskin atau tidaknya seseorang. Menurut Wien, penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata – rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Dikatakannnya, garis kemiskinan Sumatera Utara yang ditetapkan yaitu Rp330.663 perkapita/bulan pada bulan September 2014. Untuk daerah perkotaan, garis kemiskinan yang ditetapkan Rp349.372 per kapita/bulan, dan untuk daerah pedesaan yaitu Rp312.493 per kapita/bulan. (www.hariansib.co.

Senin, 5 Januari 2015)

Bank Dunia sendiri menetapkan indikator kemiskinan yaitu sebesar US$2 perhari/orang. Bank Dunia menegaskan adalah benar – benar miskin jika pendapatan hanya sebesar US$1 perhari/orang (The World Bank, 2010) dalam (Matias Siagian, 2012:72)

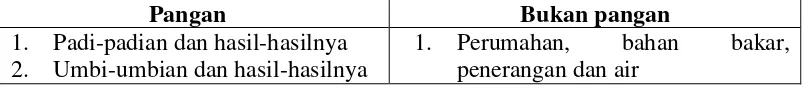

Di dalam upaya merumuskan indikator kemiskinan, Badan Pusat Statistik pada tahun 1996 menyusun suatu komposisi kebutuhan dasar yang dibagi kedalam dua kelompok, yaitu komoditas pangan dan non pangan. Upaya tersebut dilakukan melalui Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang disusun menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Adapun kebutuhan dasar yang termasuk komoditas pangan dan non pangan tersebut terdiri dari:

Tabel 2.2

Indikator Kebutuhan Dasar Menurut BPS

Pangan Bukan pangan

1. Padi-padian dan hasil-hasilnya 2. Umbi-umbian dan hasil-hasilnya

3. Ikan dan hasil-hasilnya 4. Daging

5. Telur, susu, dan hasil-hasil dari susu

6. Sayur-sayuran 7. Kacang-kacangan 8. Buah-buahan 9. konsumsi lainnya

10. Makanan yang sudah jadi

11. Minuman yang mengandung alkohol

12. Tembakau dan juga sirih.

2. Barang dan jasa

3. Pakaian, alas kaki, Tutup kepala 4. Barang-barang yang tahan lama 5. Keperluan pesta dan upacara

Sumber: BPS 2008

2.3 Sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan tetap menjadi fokus utama pemerintah di tengah gejolak kenaikan harga minyak dunia (BBM) pada tahun 2008. Pemerintah telah menetapkan beberapa program penanganan kemiskinan yang terbagi ke dalam tiga kluster (Efektifitas BLT, 2008:12) sesuai karakteristik sasaran, dapat kita lihat seperti;

1. Bantuan dan Perlindungan Sosial Kelompok Sasaran. Sasarannya 19,1 juta RTS/Rumah Tangga Sasaran (Raskin, BLT, PKH, BOS, JAMKESMAS) termasuk pemberian layanan khusus bagi 3,9 juta RTSM.

2. Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. Program – program yang tergabung dalam PNPM. Fokus: 5.270 kecamatan dalam bentuk: Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Rp3 Milyar/Kec./Tahun.

2.3.1 Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilatarbelakangi oleh upaya untuk mempertahankan tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran sebagai akibat adanya kebijakan kenaikan harga BBM. Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu program di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono untuk meringankan beban hidup masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebijakan ini merupakan program subsidi pemerintah setelah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak pada tahun 2005 dan bulan Juni tahun 2008. Kenaikan BBM diambil sebagai bentuk penyelamatan anggaran negara akibat naiknya harga minyak dunia saat itu.

dan secara mekanisme, BLSM tersebut sama seperti BLT. (http://id.wikipedia.org/wiki/Bantuan_langsung_tunai)

Keputusan pemerintah menaikkan harga dasar BBM, diikuti dengan kenaikan harga yang mengakibatkan harga kebutuhan pokok meningkat dan bagi masyarakat miskin dapat mengakibatkan daya beli mereka semakin menurun karena mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan perkembangan harga dipasar. Warga atau masyarakat miskin akan terkena dampak sosial karena semakin menurunnya taraf kesejahteraannya atau semakin menjadi miskin. (Petunjuk Teknis Penyaluran BLT, 2008:1)

Pemerintah memandang perlu mereviu kebijakan tentang subsidi BBM, sehingga subsidi yang selama ini dinikmati oleh golongan masyarakat yang mampu dialihkan untuk golongan masyarakat miskin. Untuk mendukung hal itu diperlukan suatu perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dalam bentuk program kompensasi (compensatory program) yang sifatnya khusus (crash

program) atau program jaring pengaman sosial (social safety net), dan program kompensasi inilah yang disebut dengan Kompensasi Bantuan Langsung Tunai.

Program ini merupakan bentuk bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin. Program tersebut berupa bantuan subsidi langsung tunai tanpa adanya syarat kepada rumah tangga miskin. Pada tahun 2005 dan 2006 Pemerintah melaksanakan skema Program Kompensasi Penghapusan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS – BBM) meliputi :

- Bidang pendidikan, yang diarahkan untuk menyukseskan program wajib belajar 9 tahun melalui pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Khusus Murid (BKM)

- Bidang Kesehatan, diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan melalui sistem jaminan kesehatan bagi penduduk miskin, yang meliputi layanan kesehatan dasar, layanan kesehatan rujukan dan pelayanan penunjang lainnya

- Bidang infrastruktur pedesaan, diarahkan pada penyediaan infrastruktur di desa – desa tertinggal (jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, tambatan perahu, irigasi desa sederhana dan penyediaan listrik bagi daerah yang betul – betul memerlukan)

b. PKPS BBM Tahap II :

- Bantuan Langsung Tunai tanpa syarat kepada Rumah Tangga Sasaran (unconditional cash transfer) sebesar Rp100.000,- per bulan selama satu tahun, dan setiap tahap diberikan Rp300.000.-/3 bulan. Sasarannya Rumah Tangga Sasaran sejumlah 19,1 juta sesuai hasil pendataan yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik dan DIPA Departemen Sosial yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan. (Petunjuk Teknis Penyaluran BLT, 2008:3)

Sasarannya Rumah Tangga Sasaran sejumlah 19,1 juta sesuai hasil pendataan yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik dan DIPA Departemen Sosial yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan. (Petunjuk Teknis Penyaluran BLT, 2008:4)

Kompensasi bantuan ini dikeluarkan oleh pemerintah dengan anggapan bahwa menghadapi masyarakat miskin selayaknya tidak dengan program yang sifatnya hanya mendapat dan langsung pergi, tetapi harus dengan program yang mampu memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan dan mendorong mereka untuk mendayagunakan potensi dan sumber yang dimilikinya (empowering). Namun pada sisi lain pemerintah juga berkewajiban memberikan perlindungan sosial (social protection) bagi masyarakat miskin untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan penyesuaian harga BBM atau dalam keadaan adanya kebijakan/program penyesuaian secara struktural akan mempengaruhi masyarakat luas (Structural Adjusment Program/SAPs). Karena itu program BLT – RTS dalam rangka PKPS BBM diselenggarakan dalam kerangka kebijakan perlindungan sosial (social protection) melalui asistensi sosial (social assistance). (Petunjuk Teknis Penyaluran BLT, 2008:5)

Dalam perkembangannya, komitmen nasional pemerintah adalah mewujudkan pelaksanaan Program Bantuan langsung Tunai dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM, harus langsung menyentuh dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat miskin atau Rumah Tangga Sasaran, mendorong tanggung jawab sosial bersama serta dapat menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat terhadap perhatian pemerintah kepada masyarakat miskin. (Petunjuk Teknis Penyaluran BLT, 2008:7)

1. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

2. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi

3. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama. (Matias Siagian, 2012:172) Pelaksanaan Program BLT – Rumah Tangga Sasaran dalam rangka mengantisipasi krisis sebagai akibat kenaikan harga BBM diselenggarakan dalam kerangka kebijakan perlindungan sosial (social protection) melalui asistensi sosial (social assistance). Rumah Tangga Sasaran adalah rumah tangga yang masuk dalam kategori Sangat Miskin, Miskin, dan Hampir Miskin sesuai dengan hasil pendataan BPS dengan jumlah 19,1 Juta Rumah Tangga Sasaran. Adapun indikator kemiskinan yang digunakan oleh BPS untuk mengukur kemiskinan masyarakat dilapangan yaitu:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang.

2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan. 3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas

rendah/tembok tanpa diplester.

4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar sendiri/kepemilikan fasilitas buang air besar bersama – sama dengan rumah tangga lain.

5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.

7. Bahan bakar untuk memasak sehari – hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.

8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu satu kali dalam seminggu. 9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.

10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.

11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan dipuskesmas/poliklinik.

12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp600.000 per bulan.

13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD

14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp500.000,- seperti: sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya. Jika minimal 9 variabel dapat terpenuhi maka suatu rumah tangga dapat dikategorikan sebagai Rumah Tangga Sasaran. (Matias Siagian, 2012:173)

Adapun kewajiban Dinas/instansi Sosial pada tingkat Provinsi adalah: 1. Mengelola unit pelaksana program BLT pada tingkat provinsi.

2. Melakukan pembinaan, supervise dan pengawasan terhadap pelaksanaan BLT – Rumah Tangga Sasaran.

3. Mengkoordinasikan Dinas/Instansi sosial Kabupaten/kota dalam pelaksanaan pendampingan.

4. Memberikan perlindungan khusus bagi kelompok rentan (penyandang cacat, ibu hamil, dan lanjut usia serta Rumah Tangga Sasaran yang sakit).

5. Membuat laporan pelaksanaan program BLT – Rumah Tangga Sasaran sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki.

Sedangkan kewajiban Dinas/Instansi Sosial pada tingkat Kabupaten/Kota adalah:

1. Mengelola unit pelaksana program BLT pada tingkat Kabupaten/Kota.

2. Melakukan pembinaan, supervise dan pengawasan terhadap pelaksanaan BLT – Rumah Tangga Sasaran, termasuk pengelolaan Unit Pelaksana Program BLT – Rumah Tangga Sasaran di Kecamatan.

3. Melakukan pendampingan dan membantu PT. Pos Indonesia pada saat pembagian dan pembayaran BLT – Rumah Tangga Sasaran.

4. Memberikan perlindungan khusus bagi kelompok rentan (penyandang cacat, ibu hamil, dan lanjut usia serta Rumah Tangga Sasaran yang sakit).

PT. Pos Indonesia dan BRI (Persero) Tbk., ditunjuk sebagai penyalur Dana Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran sesuai dengan keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 28/Huk/2008. PT. Pos Indonesia siap menyalurkan Dana Bantuan Langsung Tunai/BLT kepada seluruh Rumah Tangga Sasaran diseluruh wilayah Indonesia, termasuk pada komunitas terpencil dan penduduk yang tinggal pulau terluar. (Matias Siagian, 2012:176)

Kelembagaan Tim Koordinasi Program BLT – Rumah Tangga Sasaran pada tingkat provinsi dan Kabupaten/kota merupakan optimalisasi fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi Program BLT – Rumah Tangga Sasaran bagi RTS itu sendiri adalah: 1. Merencanakan langkah – langkah strategis dan operasional pendistribusian

dan penyaluran dana BLT – Rumah Tangga Sasaran kepada Rumah Tangga Sasaran tersebut.

2. Mengidentifikasi dan melakukan kerjasama dengan mitra kerja untuk sosialisasi program BLT – Rumah Tangga Sasaran.

3. Mengkoordinasikan jajaran/perangkat atau jaringan/mitra kerja pada tingkat Provinsi, Kabupaten/kota sampai dengan kecamatan desa/kelurahan pada tahap persiapan, pelaksanaan dan pengendalian Program BLT – Rumah Tangga Sasaran.

5. Menggalang tanggung jawab sosial dan partisipasi masyarakat (perguruan tinggi, dunia usaha, dan tokoh masyarakat) dalam menyukseskan pelaksanaan Program BLT – Rumah Tangga Sasaran.

6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program BLT – RumahTangga Sasaran secara berjenjang sesuai dengan tugas dan kewenangan masing – masing anggota tim koordinasi.

Guna memberikan pemahaman yang tepat dan mendorong keterlibatan masyarakat, dilakukan beberapa komunikasi publik dengan sasaran:

1. Tergambarnya informasi tentang pengurangan subsidi BBM. 2. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat.

3. Terjadinya perubahan sikap agar masyarakat peduli dan mendukung kebijakan pemerintah.

4. Berkembangnya keterlibatan masyarakat terhadap usaha penghematan, konversi energi dan kebijakan kompensasi kepada publik.

5. Memfasilitasi usaha – usaha publik atau komunitas untuk mendukung kebijakan pemerintah/program yang memihak kepada rakyat miskin.

Sedangkan pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota yaitu melaksanakan: 1. Koordinasi penyusunan rencana teknis pelaksanaan program pemberian

Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.

3. Melakukan evaluasi teknis pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai terhadap pendapatan Rumah Tangga Sasaran. (Matias Siagian, 2012:178)

2.3.2 Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)

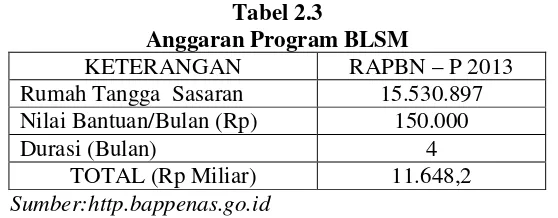

BLSM merupakan bantuan tunai langsung sementara untuk membantu mempertahankan daya beli Rumah Tangga Sasaran dan agar terlindungi dari dampak kenaikan harga akibat penyesuaian harga BBM. BLSM disalurkan untuk membantu setiap Rumah Tangga Sasaran dalam memenuhi kebutuhan hidup Rumah Tangga, seperti pembelian obat – obatan kesehatan, biaya pendidikan dan keperluan – keperluan lainnya. (Buku Pegangan Sosialisasi dan Implementasi Program – Program Kompensasi Kebijakan Penyesuaian subsidi BBM, 2013:28)

BLSM memang bukan solusi jangka panjang untuk mengurangi kemiskinan, namun merupakan solusi jangka pendek untuk menghindarkan masyarakat miskin menjual aset, berhenti sekolah, dan mengurangi konsumsi makanan yang bergizi. Evaluasi pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai yang dilakukan sebelumnya (tahun 2005 dan 2008) membuktikan bahwa program ini telah membantu Rumah Tangga Sasaran dalam menjaga daya beli setelah adanya kenaikan harga, dengan tetap mempertahankan kemampuan dalam mengakses pelayanan kesehatan dan pendidikan.

mempertahankan daya beli ketika terjadi kenaikan harga akibat kenaikan harga BBM.

Tabel 2.3

Anggaran Program BLSM

KETERANGAN RAPBN – P 2013

Rumah Tangga Sasaran 15.530.897

Nilai Bantuan/Bulan (Rp) 150.000

Durasi (Bulan) 4

TOTAL (Rp Miliar) 11.648,2

Sumber:http.bappenas.go.id

Penyaluran BLSM dibagi menjadi 2 (dua) kali penyaluran dengan jadwal sebagai berikut:

1. Pembayaran pertama pada bulan Juni/Juli 2013 sebesar Rp450.000. 2. Pembayaran kedua pada bulan September 2013 sebesar Rp300.000.

Mekanisme Penyaluran BLSM disalurkan ke seluruh Indonesia secara bertahap setelah pengumuman penyesuaian harga BBM. Penerima BLSM diwajibkan membawa KPS (Kartu Perlindungan Sosial) dan dokumen pendukung ke kantor pos terdekat untuk dapat mengambil bantuan tunai.

Untuk menghindari antrian yang berlebihan, lokasi dan jadwal pembayaran ditentukan oleh kantor pos dan pemerintah daerah setempat. Pada hari yang dijadwalkan, RTS dapat mengambil bantuan di kantor pos terdekat. Untuk daerah terpencil, dimana tidak terdapat kantor pos, PT. Pos Indonesia akan mendatangi daerah tersebut untuk membuka loket khusus.

dilakukan dengan menyertakan surat kuasa dan bukti pendukung tambahan (KK atau Surat Keterangan Domisili) sebagai bukti bahwa yang mewakili adalah bagian dari Rumah Tangga yang sama.

Adapun mekanisme Penyaluran BLSM adalah sebagai berikut:

1

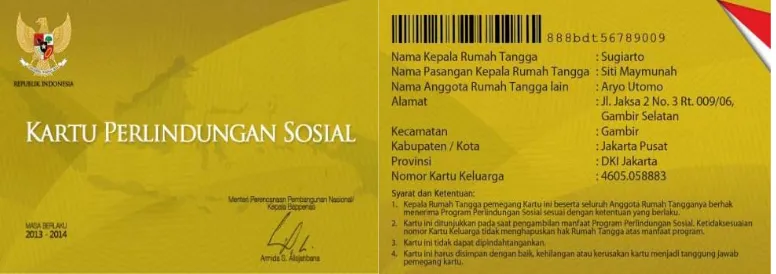

2.3.2.1 Kartu Perlindungan Sosial

Gambar 2.1

Tampilan Kartu Perlindungan Sosial

Manfaat Bagi Rumah Tangga Pemegang Kartu:

1. Kartu Perlindungan Sosial digunakan sebagai penanda Rumah Tangga Sasaran.

2. Kartu Perlindungan Sosial digunakan untuk mendapatkan manfaat P4S dan BLSM.

Syarat dan Ketentuan:

Adapun syarat dan ketentuan dari penggunaan KPS tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepala Rumah Tangga sebagai pemegang Kartu tersebut, beserta seluruh Anggota Rumah Tangganya berhak menerima Program Perlindungan Sosial. 2. Kartu tersebut ditunjukkan pada saat pengambilan manfaat Program

Perlindungan Sosial. Ketidaksesuaian nomor Kartu Keluarga asli dengan nomor KK yang ada di KPS, tidak menghapuskan hak Rumah Tangga atas manfaat program.

4. Kartu tersebut harus disimpan dengan baik, kehilangan atau kerusakan kartu menjadi tanggung jawab pemegang kartu.

Adapun jumlah total Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang menerima Bantuan Langsung Sementara (BLSM) di Indonesia yaitu mencapai 15.530.897 RTS dengan Realisasi Pembayaran Nasional BLSM Tahap I 2013 (Per 19 Juli 2013). Alokasi Dana BLSM untuk Provinsi Sumatera Utara sendiri yaitu mencapai Rp223.866.000.000 yang diberikan kepada 746.220 RTS. Dari jumlah tersebut diantaranya terdapat 8.222 RTS khusus untuk Kecamatan Medan Belawan. (Warta anggaran majalah keuangan sektor publik, 2013:23)

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan Sutan Tolang Lubis (2007) tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan menyimpulkan bahwa dari segi efektivitas, program BLT belum berhasil mencapai tujuan seperti apa yang diharapkan pemerintah yaitu meringankan beban pengeluaran rumah tangga miskin/RTS. Hal tersebut dilihat dari segi kecukupan pemberian BLT yang sebesar Rp100.000/bulan yang masih belum dapat memenuhi kebutuhan Rumah Tangga Sasaran yang sulit untuk dijangkau. Dari segi pemerataan, peneliti tersebut menyimpulkan bahwa BLT masih belum merata diterima rumah tangga yang layak. Mayoritas penerima program adalah keluarga/rumah tangga miskin, namun di satu pihak masih banyak keluarga/rumah tangga miskin tidak menjadi penerima (undercoverage) BLT tersebut, melainkan ditemukannya beberapa rumah tangga mampu yang menjadi penerima BLT tersebut.

yang tidak tepat sasaran, (2) BLT mendidik masyarakat menjadi sifat pemalas dan jiwa pengemis, (3) BLT menimbulkan konflik di masyarakat, terutama yang tidak menerima dana BLT karena faktor kecemburuan, dan (4) adanya anggapan bahwa lebih baik dana BLT digunakan untuk membangun infrastruktur dan perluasan lapangan kerja.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agung Putra Bangsa (2011) tentang Evaluasi Program BLT di Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan menyimpulkan bahwa dari segi Sosialisasi, sebagai salah satu tahap dalam pelaksanaan program BLT dikatakan tergolong baik, hal ini ditinjau peneliti dari segi peranan aparat kelurahan sebagai sumber informasi pertama tentang program BLT bagi masyarakat khusus RTS maupun dari segi pengetahuan RTS tentang tujuan program BLT tersebut. Namun peneliti menyimpulkan kembali, walaupun RTS bersedia dan menerima dana BLT, namun mayoritas dari mereka justru tidak setuju terhadap bentuk program BLT, karena mereka lebih menginginkan alternatif lain dalam rangka mengatasi kemiskinan atau peningkatan kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan seperti melalui penciptaan/pemberian lapangan kerja dan penyedian fasilitas hidup seperti sumber air bersih maupun penerangan yang diberikan secara gratis.

masyarakat tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan mempertahankan tingkat kesejahteraannya. Bantuan Langsung Tunai juga dapat meningkatkan tanggung jawab sosial bersama. Bantuan Langsung Tunai dimanfaatkan oleh Rumah Tangga Sasaran untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari terutama kebutuhan pangan dan pendidikan. Ada juga sebagian masyarakat yang memanfaatkan Bantuan Langsung Tunai untuk membayar hutang. Namun Peneliti tersebut melihat Program Bantuan Langsung Tunai memberikan efek ketergantungan bagi Rumah Tangga Sasaran. Hal ini dapat dilihat dari jawaban Rumah Tangga Sasaran yang berharap BLT akan terus diberikan kepada mereka.

2.5 Kerangka Konseptual

masyarakat miskin di Kecamatan Medan Belawan. Berikut kerangka konseptual pada penelitian ini dapat dilihat dari skema berikut:

Gambar 2.2

Skema Kerangka Konseptual

2.6 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian yang kebenarannya masih harus di uji secara empiris. Berdasarkan masalah diatas, maka penulis membuat hipotesis, yaitu :

Ho = Tidak terdapat perbedaan nyata dalam pengentasan kemiskinan sebelum dan sesudah program BLT/BLSM.

Ha = Terdapat perbedaan nyata dalam pengentasan kemiskinan sebelum dan sesudah program BLT/BLSM.

Program BLT/BLSM Dampak terhadap pemenuhan kebutuhan pokok (sandang, pangan,

papan)