2.1. Definisi Kelembagaan

Kelembagaan diartikan sebagai aturan dan rambu-rambu sebagai panduan yang dipakai oleh para anggota suatu kelompok masyarakat untuk mengatur hubungan yang saling mengikat atau saling tergantung satu sama lain. Penataan institusi dapat ditentukan oleh beberapa unsur, yaitu : aturan operasional untuk pengaturan pemanfaatan sumberdaya, aturan kolektif untuk menentukan, menegakkan hukum atau aturan itu sendiri dan untuk merubah aturan operasional serta mengatur hubungan kewenangan organisasi (Ostrom 1985).

Bardhan (1989) menyatakan bahwa kelembagaan akan lebih akurat bila didefinisikan sebagai aturan-aturan sosial, kesepakatan dan elemen lain dari struktur kerangka kerja interaksi sosial. North (1990) memperdalam lagi tentang definisi kelembagaan, menurut North kelembagaan merupakan aturan main di dalam suatu kelompok sosial dan sangat dipengaruhi faktor-faktor ekonomi, sosial dan politik. Institusi dapat berupa aturan formal atau dalam bentuk kode etik informal yang disepakati bersama. North membedakan antara institusi dari organisasi dan mengatakan bahwa institusi adalah aturan main sedangkan organisasi adalah pemainnya.

Manig (1991) mencatat bahwa kelembagaan merefleksikan sistem nilai dan norma dalam masyarakat, tetapi nilai dan norma tersebut bukanlah kelembagaan itu sendiri. Sementara itu, Rutherford (1994) menyatakan bahwa kelembagaan dapat dimaknai sebagai regulasi perilaku yang secara umum diterima oleh anggota-anggota kelompok sosial, untuk perilaku spesifik dalam situasi yang khusus, baik yang diawasi sendiri maupun dimonitor oleh otoritas luar.

2.2. Tiga Lapisan Kelembagaan

Berdasarkan berbagai definisi yang telah diungkapkan oleh para ahli terlihat bahwa sebenarnya definisi kelembagaan tergantung dari mana orang melihatnya, makro atau mikro. Deliarnov (2006) mengemukakan bahwa dari

sekian banyak pembatasan tentang kelembagaan, minimal ada tiga lapisan kelembagaan yang terkait dengan ekonomi politik, yaitu :

1) Kelembagaan sebagai norma-norma dan konvensi, lebih diartikan sebagai aransemen berdasarkan konsesus atau pola tingkah laku dan norma yang disepakati bersama. Norma dan konvensi umumnya bersifat informal, ditegakkan oleh keluarga, masyarakat, adat dan sebagainya. Hampir semua aktivitas manusia memerlukan konvensi-konvensi pengaturan yang memfasilitasi proses-proses sosial, dan begitu juga dalam setiap setting masyarakat diperlukan seperangkat norma-norma tingkah laku untuk membatasi tindakan-tindakan yang diperbolehkan. Jika aturan diikuti, proses-proses sosial bisa berjalan baik. Jika dilanggar maka yang akan timbul hanya kekacauan dalam masyarakat.

2) Kelembagaan sebagai aturan main. Bogason (2000) mengemukakan

beberapa ciri umum kelembagaan, antara lain adanya sebuah struktur yang didasarkan pada interaksi di antara para aktor, adanya pemahaman bersama tentang nilai-nilai dan adanya tekanan untuk berperilaku sesuai dengan yang telah disepakati/ditetapkan. Bogason (2000) menyatakan ada tiga level aturan, yaitu level aksi, level aksi kolektif dan level konstitusi. Pada level aksi, aturan secara langsung mempengaruhi aksi nyata. Dalam hal ini biasanya ada standar atau rules of conduct. Pada level aksi kolektif, didefinisikan sebagai aturan untuk aksi pada masa-masa yang akan datang. Aktivitas penetapan aturan seperti ini sering juga disebut kebijakan. Terakhir, pada level konstitusi, mendiskusikan prinsip-prinsip bagi pengambilan keputusan kolektif masa yang akan datang, seperti prinsip-prinsip demokrasi. Aturan-aturan pada level konstitusi ini biasanya ditulis secara formal dan dikodifikasi. Konstitusi biasanya lebih sulit berubah, walaupun bukan harga mati.

3) Kelembagaan sebagai pengaturan hubungan kepemilikan. Kelembagaan

dianggap sebagai aransemen sosial yang mengatur : (1) individu atau kelompok pemilik, (2) obyek nilai bagi pemilik dan orang lain, serta (3) orang dan pihak lain yang terlibat dalam suatu kepemilikan (Deliarnov 2006). Alchian (1993) menyatakan bahwa ada tiga elemen utama hak

kepemilikan, yaitu (1) hak eksklusif untuk memilih penggunaan dari suatu sumberdaya, (2) hak untuk menerima jasa-jasa atau manfaat dari sumberdaya yang dimiliki, dan (3) hak untuk menukarkan sumberdaya yang dimiliki sesuai persyaratan yang disepakati. Dari uraian tersebut, tersirat bahwa siapa yang memiliki suatu sumberdaya, berhak mengontrol penggunaan sumberdaya tersebut, sampai batas-batas tertentu hal ini dapat dibenarkan. Begitupun, seseorang tidak bebas berbuat sesuka hatinya atas barang yang dimilikinya, sebab bagaimana memperlakukan dan menggunakan sumberdaya tersebut dinilai oleh masyarakat.

2.3. Karakteristik Kelembagaan

Lembaga bersifat dinamis, selalu berubah mengikuti perubahan pola interaksi, nilai, kultur, serta selera masyarakat seiring dengan perubahan waktu. Dimensi perubahan kelembagaan meliputi :

1) Perubahan konfigurasi/kepentingan pelaku ekonomi, perubahan kelembagaan dianggap sebagai dampak dari perubahan kepentingan.

2) Sengaja dirancang untuk mempengaruhi/mengatur kegiatan ekonomi.

Tujuan perubahan adalah memperbaiki kualitas interaksi/transaksi ekonomi antar pelaku menuju keseimbangan baru yang lebih efisien dan berkeadilan.

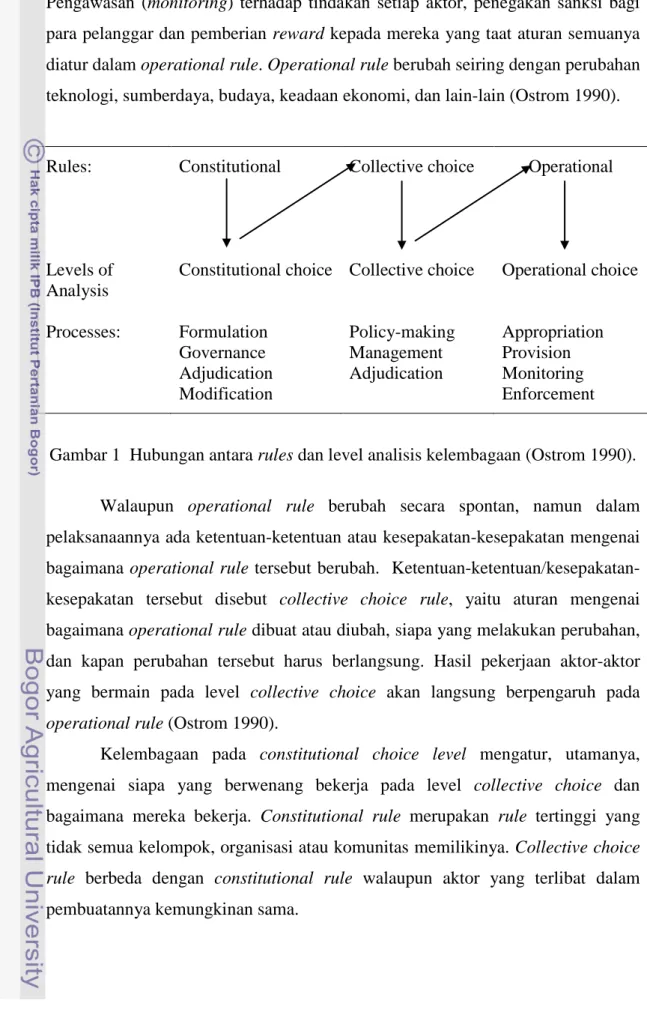

Profesor Elinor Ostrom, penggiat kelembagaan dari Indiana University, Bloomington, mengembangkan kerangka analisis perubahan kelembagaan yang membaginya dalam tiga level, yaitu 1) Operational rule yang berada pada operational choice level, 2) Collective choice rule yang berada pada level collective choice, dan 3) Constitutional rule yang berada pada level constitutional choice. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 1 (Ostrom 1990).

Operational rule adalah aturan main yang berlaku dalam keseharian, yaitu aturan yang ditemukan dalam sebuah komunitas, organisasi atau kelompok masyarakat mengenai bagaimana interaksi antar anggota komunitas tersebut seharusnya terjadi. Terkait dengan pemanfaatan sumberdaya alam, operational rule merupakan instrumen pembatas mengenai kapan, dimana, seberapa banyak dan bagaimana anggota sebuah komunitas memanfaatkan sumberdaya alam.

Pengawasan (monitoring) terhadap tindakan setiap aktor, penegakan sanksi bagi para pelanggar dan pemberian reward kepada mereka yang taat aturan semuanya diatur dalam operational rule. Operational rule berubah seiring dengan perubahan teknologi, sumberdaya, budaya, keadaan ekonomi, dan lain-lain (Ostrom 1990).

Rules: Constitutional Collective choice Operational

Levels of Analysis

Constitutional choice Collective choice Operational choice

Processes: Formulation Governance Adjudication Modification Policy-making Management Adjudication Appropriation Provision Monitoring Enforcement

Gambar 1 Hubungan antara rules dan level analisis kelembagaan (Ostrom 1990). Walaupun operational rule berubah secara spontan, namun dalam pelaksanaannya ada ketentuan-ketentuan atau kesepakatan-kesepakatan mengenai bagaimana operational rule tersebut berubah. Ketentuan-ketentuan/kesepakatan-kesepakatan tersebut disebut collective choice rule, yaitu aturan mengenai bagaimana operational rule dibuat atau diubah, siapa yang melakukan perubahan, dan kapan perubahan tersebut harus berlangsung. Hasil pekerjaan aktor-aktor yang bermain pada level collective choice akan langsung berpengaruh pada operational rule (Ostrom 1990).

Kelembagaan pada constitutional choice level mengatur, utamanya, mengenai siapa yang berwenang bekerja pada level collective choice dan bagaimana mereka bekerja. Constitutional rule merupakan rule tertinggi yang tidak semua kelompok, organisasi atau komunitas memilikinya. Collective choice rule berbeda dengan constitutional rule walaupun aktor yang terlibat dalam pembuatannya kemungkinan sama.

2.4. Property Right

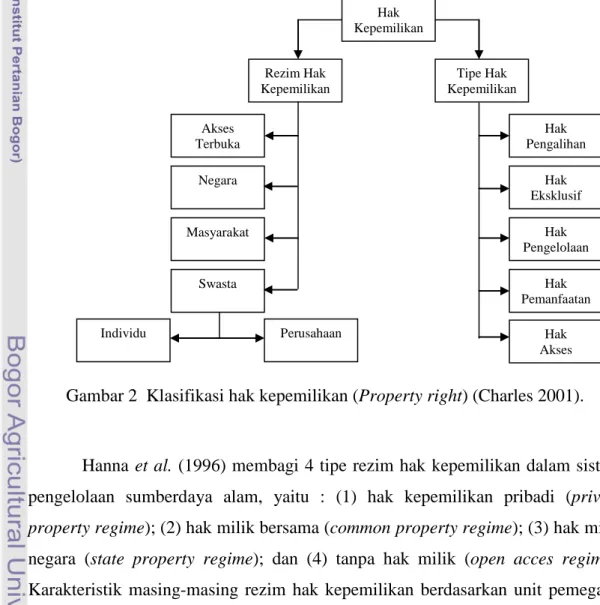

Dalam literatur ekonomi sumberdaya, istilah property right (hak kepemilikan) didefinisikan sebagai serangkaian hak yang menggambarkan tentang hak milik (owner’s right), keistimewaan (privileges) dan pembatasan-pembatasan dalam penggunaan sumberdaya (Tietenberg 1992). Charles (2001) mengklasifikasikan property right menjadi dua bagian, yaitu property right regime dan types of right. Property right regime terdiri atas non property, state property, common property dan private property. Secara lengkap klasifikasi property right tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2 Klasifikasi hak kepemilikan (Property right) (Charles 2001).

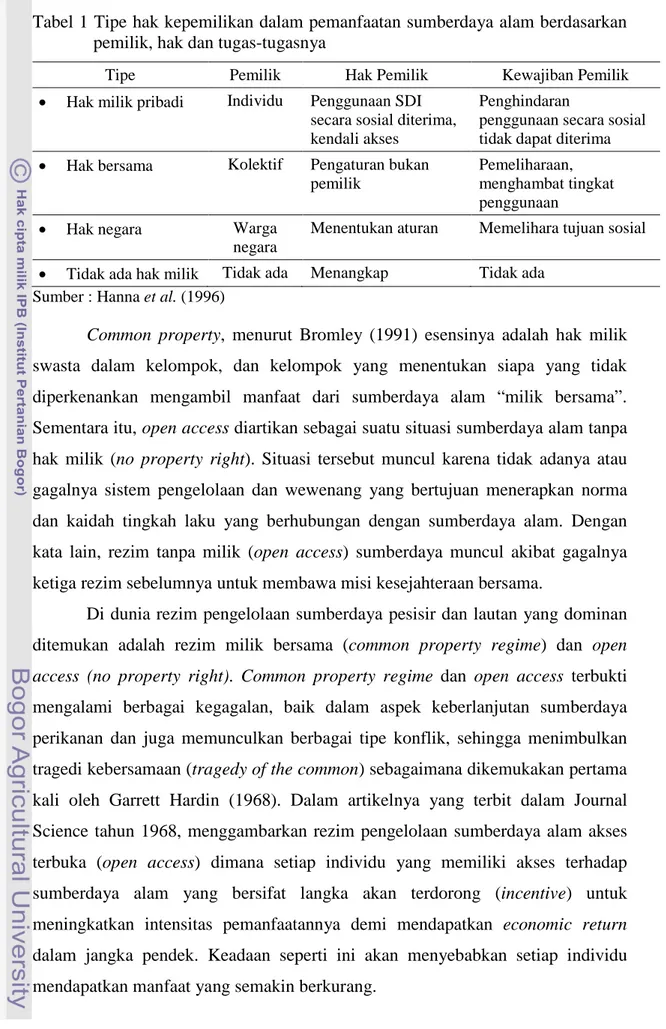

Hanna et al. (1996) membagi 4 tipe rezim hak kepemilikan dalam sistem pengelolaan sumberdaya alam, yaitu : (1) hak kepemilikan pribadi (private property regime); (2) hak milik bersama (common property regime); (3) hak milik negara (state property regime); dan (4) tanpa hak milik (open acces regime). Karakteristik masing-masing rezim hak kepemilikan berdasarkan unit pemegang hak kepemilikan dan hak pemilik, serta tugas-tugas pemilik sebagaimana tersaji pada Tabel 1. Hak Kepemilikan Tipe Hak Kepemilikan Rezim Hak Kepemilikan Hak Pengalihan Hak Eksklusif Hak Pengelolaan Hak Pemanfaatan Hak Akses Akses Terbuka Negara Masyarakat Swasta Perusahaan Individu

Tabel 1 Tipe hak kepemilikan dalam pemanfaatan sumberdaya alam berdasarkan pemilik, hak dan tugas-tugasnya

Tipe Pemilik Hak Pemilik Kewajiban Pemilik

• Hak milik pribadi Individu Penggunaan SDI secara sosial diterima, kendali akses

Penghindaran

penggunaan secara sosial tidak dapat diterima

• Hak bersama Kolektif Pengaturan bukan

pemilik

Pemeliharaan, menghambat tingkat penggunaan

• Hak negara Warga

negara

Menentukan aturan Memelihara tujuan sosial

• Tidak ada hak milik Tidak ada Menangkap Tidak ada

Sumber : Hanna et al. (1996)

Common property, menurut Bromley (1991) esensinya adalah hak milik swasta dalam kelompok, dan kelompok yang menentukan siapa yang tidak diperkenankan mengambil manfaat dari sumberdaya alam “milik bersama”. Sementara itu, open access diartikan sebagai suatu situasi sumberdaya alam tanpa hak milik (no property right). Situasi tersebut muncul karena tidak adanya atau gagalnya sistem pengelolaan dan wewenang yang bertujuan menerapkan norma dan kaidah tingkah laku yang berhubungan dengan sumberdaya alam. Dengan kata lain, rezim tanpa milik (open access) sumberdaya muncul akibat gagalnya ketiga rezim sebelumnya untuk membawa misi kesejahteraan bersama.

Di dunia rezim pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan yang dominan ditemukan adalah rezim milik bersama (common property regime) dan open access (no property right). Common property regime dan open access terbukti mengalami berbagai kegagalan, baik dalam aspek keberlanjutan sumberdaya perikanan dan juga memunculkan berbagai tipe konflik, sehingga menimbulkan tragedi kebersamaan (tragedy of the common) sebagaimana dikemukakan pertama kali oleh Garrett Hardin (1968). Dalam artikelnya yang terbit dalam Journal Science tahun 1968, menggambarkan rezim pengelolaan sumberdaya alam akses terbuka (open access) dimana setiap individu yang memiliki akses terhadap sumberdaya alam yang bersifat langka akan terdorong (incentive) untuk meningkatkan intensitas pemanfaatannya demi mendapatkan economic return dalam jangka pendek. Keadaan seperti ini akan menyebabkan setiap individu mendapatkan manfaat yang semakin berkurang.

Hak kepemilikan (property right) atau status penguasaan sumberdaya perikanan merupakan salah satu faktor utama yang menentukan alokasi sumberdaya yang efisien (efficient resource allocation). Bagaimana produsen dan konsumen menggunakan sumberdaya ikan dan lingkungan perairan tergantung pada hak kepemilikan yang mengukur sumberdaya ikan tersebut. Menurut Tietenberg (1992), secara konseptual, struktur hak kepemilikan dalam pengelolaan sumberdaya alam untuk menghasilkan alokasi yang efisien pada suatu ekonomi pasar yang berfungsi dengan baik, ia harus memiliki 4 karakteristik penting, yaitu :

(1) Universalitas (universality). Semua sumberdaya alam adalah milik pribadi (privately owned), dan seluruh hak-haknya dirinci dengan lengkap dan jelas. (2) Eksklusivitas (exclusivity). Semua manfaat yang diperoleh dan biaya yang

dikeluarkan sebagai akibat dari pemilikan dan pemanfaatan sumberdaya itu harus dimiliki oleh pemiliknya saja, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam transaksi atau penjualan ke pihak lain.

(3) Dapat dipindahtangankan (transferability). Seluruh hak kepemilikan itu bisa dipindahtangankan dari satu pemilik ke pihak lainnya dengan transaksi yang bebas dan jelas.

(4) Terjamin pelaksanaannya (enforceability). Hak kepemilikan tersebut harus aman dari perampasan atau pengambilan secara tidak baik dari pihak lain.

Kalau keempat komponen di atas bisa diterapkan dalam sistem pengelolaan sumberdaya perikanan, maka alokasi sumberdaya ikan dapat berlangsung secara efisien.

2.5. Karakteristik Fisik Common Pool Resources (CPRs)

Kegagalan pasar (market failure) akan terjadi dalam alokasi sumberdaya pada saat hak-hak kepemilikan yang melekat pada sumberdaya tertentu tidak terdefinisikan secara lengkap atau tidak memiliki salah satu dari keempat komponen hak kepemilikan. Sumberdaya yang tidak memiliki satupun dari keempat komponen hak-hak kepemilikan disebut sebagai sumberdaya bersama (common pool resources).

Sumberdaya bersama adalah sumberdaya alam atau sumberdaya buatan manusia yang karena besarnya sehingga akses terhadap sumberdaya tersebut sulit dikontrol (non excludable) dan pemanfaatan oleh seseorang bersifat mengurangi

kesempatan orang lain dari memanfaatkan sumberdaya tersebut (subtractable) (Ostrom 1990). Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat dalam pemanfaatannya tidak memiliki kendali dan tanggung jawab yang jelas terhadap kualitas dan prospek sumberdaya tersebut, sehingga tidak memiliki insentif untuk membuat keputusan investasi dan alokasi sumberdaya yang efisien. Karena sumberdaya bersama ini tidak dikuasai oleh perorangan atau agen ekonomi tertentu, maka akses terhadap sumberdaya ini tidak dibatasi sehingga mendorong terjadinya eksploitasi yang berlebihan dan berdampak negatif terhadap lingkungan. Eksploitasi sumberdaya bersama ini cenderung menguntungkan siapa yang duluan dan mengeruk terus menerus manfaat (keuntungan) yang bisa diperoleh dengan mengabaikan pihak lain dan efek yang ditimbulkannya. Tidaklah sukar untuk mencari contoh-contoh sumberdaya bersama ini, seperti misalnya sumberdaya perikanan, hutan, irigasi dan padang penggembalaan (Dharmawan dan Daryanto 2002).

Lebih jauh Berkes et al. (1989) menyatakan bahwa CPRs mengandung dua karakteristik penting yakni (a) excludability atau kontrol terhadap akses oleh pemakai potensial (potential users) nampaknya tidak dimungkinkan; dan (b) subtractability, yaitu pemakai dapat mengurangi kesejahteraan orang lain.

Permasalahan yang timbul sehubungan dengan CPRs menurut Ostrom (1990) terdiri atas :

1) Appropriation problem, yaitu permasalahan dalam hal upaya pengambilan sesuatu yang dapat diekstrak dari suatu ekosistem sumberdaya (resource unit). Terkait dengan pemanfaatan non excludable dan subtractable, maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut :

a. Appropriation externalities : kegiatan pemanfaatan oleh seseorang dapat mengurangi manfaat yang bisa diambil orang lain.

b. Assigment problem : ketidakmerataan alokasi manfaat CPRs yang dapat memicu konflik.

c. Technological externalities : penggunaan suatu teknologi oleh seseorang user CPRs akan meningkatkan biaya penggunaan teknologi lain yang dipakai user lain.

Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah mengatur user dan mengalokasikan resource unit yang subtractable secara adil.

2) Provision problem, yaitu permasalahan dalam hal upaya untuk memelihara kondisi resource system agar dapat terus memproduksi resource unit. Terkait dengan pemeliharaan dan peningkatan kapasitas atau menghindari degradasi produksi CPRs, maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut : a. Demand side : pemanfaatan CPRs melebihi kapasitas produksi akan

menurunkan kemampuan produktivitas CPRs memenuhi kebutuhan pengguna.

b. Supply side : setiap individu memiliki insentif untuk menjadi free rider, ingin mendapat manfaat dari CPRs tetapi tidak mau turut memelihara. Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah memaksa atau mengarahkan user agar ikut berpartisipasi dalam pemeliharaan/penjagaan CPRs.

2.6. Aransemen Kelembagaan dalam Tata Kelola Pembangunan Kelautan

Saat ini arah kebijakan pembangunan kelautan masih berjalan sendiri-sendiri. Semua institusi negara yang berkepentingan dengan laut membuat kebijakan lebih bersifat sektoral. Belum ada suatu mekanisme atau aransemen kelembagaan yang mampu mensinergikan dan memadukan kebijakan pembangunan kelautan. Dampaknya, penanganan suatu kasus dalam pembangunan kelautan acapkali menimbulkan konflik kepentingan ketimbang solusi integral (Kusumastanto 2010).

Nikhols et al. (2003) dalam Kusumastanto (2010) menyarankan agar menciptakan aransemen kelembagaan (institutional arrangement) yang menunjang mekanisme kerja kebijakan kelautan yang disebutnya sebagai ocean governance (OG). Aspek yang tercakup dalam OG adalah :

a. Pengalokasian masyarakat dan antar institusi negara dalam penggunaan hak, kepemilikan dan mengurusi sumberdaya kelautan.

b. Pengaturan (regulation) hak pemanfaatan, kepemilikan dan mengurusi sumberdaya kelautan.

c. Pengembangan suatu lembaga/institusi yang memiliki otoritas untuk memonitoring dan menegakkan hukum dalam pengelolaan sumberdaya kelautan.

d. Penciptaan ketentuan yang efektif untuk mencegah konflik pemanfaatan sumberdaya kelautan, baik oleh masyarakat maupun antar institusi negara.

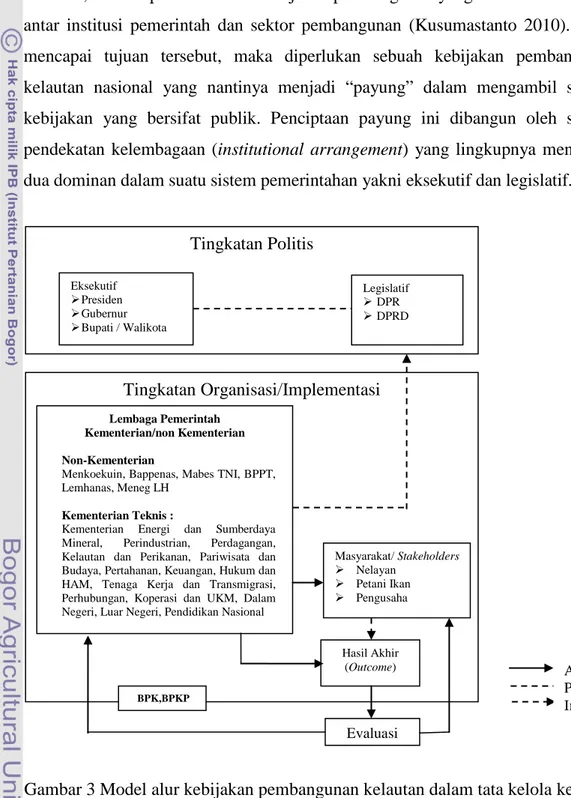

Agar bidang kelautan menjadi sebuah bidang unggulan dalam perekonomian nasional, maka diperlukan suatu kebijakan pembangunan yang bersifat terintegrasi antar institusi pemerintah dan sektor pembangunan (Kusumastanto 2010). Guna mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan sebuah kebijakan pembangunan kelautan nasional yang nantinya menjadi “payung” dalam mengambil sebuah kebijakan yang bersifat publik. Penciptaan payung ini dibangun oleh sebuah pendekatan kelembagaan (institutional arrangement) yang lingkupnya mencakup dua dominan dalam suatu sistem pemerintahan yakni eksekutif dan legislatif.

Gambar 3 Model alur kebijakan pembangunan kelautan dalam tata kelola kelautan (Kusumastanto 2010) Tingkatan Politis Eksekutif Presiden Gubernur Bupati / Walikota Legislatif DPR DPRD Tingkatan Organisasi/Implementasi Lembaga Pemerintah Kementerian/non Kementerian Non-Kementerian

Menkoekuin, Bappenas, Mabes TNI, BPPT, Lemhanas, Meneg LH

Kementerian Teknis :

Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, Perindustrian, Perdagangan, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata dan Budaya, Pertahanan, Keuangan, Hukum dan HAM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Perhubungan, Koperasi dan UKM, Dalam Negeri, Luar Negeri, Pendidikan Nasional

Masyarakat/ Stakeholders Nelayan Petani Ikan Pengusaha Hasil Akhir (Outcome) Evaluasi BPK,BPKP Alur Kebijakan Pola Interaksi Implikasi

Secara skematis model alur kebijakan pembangunan kelautan dijelaskan pada Gambar 3 di atas. Dalam konteks itu, maka kebijakan kelautan dan perikanan pada akhirnya menjadi kebijakan ekonomi politik yang nantinya menjadi tanggung jawab bersama pada semua level institusi eksekutif dan legislatif yang mempunyai keterkaitan kelembagaan maupun sektor pembangunan. Sementara pada level legislatif adalah bagaimana lembaga ini mampu menciptakan instrumen kelembagaan (peraturan perundangan) pada level pusat maupun daerah untuk mendukung kebijakan pembangunan kelautan.

2.7. Tata Kelola Kelembagaan Sumberdaya Perikanan

Pengelolaan sumberdaya perikanan terdiri atas dua rezim yang dikenal oleh masyarakat yaitu pengelolaan sumberdaya perikanan oleh pemerintah atau yang dikenal dengan sentralistis (Government Centralized Management/GCM) dan pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis mesyarakat (Community Based Management/CBM) (Nikijuluw 2002). Pengelolaan sentralistik adalah rezim pengelolaan dengan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan wewenang dalam memanfaatkan sumberdaya, sehingga pemerintah mempunyai hak akses, hak memanfaatkan, hak mengatur, hak eksklusif dan hak mengalihkan. Implikasi dari model ini adalah munculnya berbagai konflik yang sangat kompleks di masyarakat, seperti terjadinya kerusakan sumberdaya, konflik antar kelas sosial masyarakat nelayan, kemiskinan yang terus dirasakan oleh masyarakat pesisir, dan lain-lain.

Pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat merupakan suatu proses pemberian wewenang, tanggung jawab dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sumberdaya perikanannya sendiri dengan memperhatikan kebutuhan, keinginan, tujuan dan aspirasinya (Nikijuluw 2002). Dengan model ini, masyarakat akan bertanggung jawab penuh dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sumberdaya perikanan, karena masyarakat ikut terlibat dalam membuat perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi. Partisipasi masyarakat tersebut merupakan wujud kepentingannya terhadap kelangsungan sumberdaya ikan sebagai mata pencaharian hidup sehari-hari (Satria et.al 2002). Dengan demikian, pengelolaan sumberdaya ikan berbasis masyarakat lebih efektif dan efisien, karena proses pengambilan keputusan dilakukan oleh masyarakat

lokal, sehingga dapat mengakomodir setiap aspirasi masyarakat serta pembuat kebijakan lebih memahami kondisi daerahnya (Satria et.al 2002).

2.8. Konflik Pengelolaan Sumberdaya Ikan

Menurut Fisher et al. (2000), ada 9 alat bantu dalam penelitian untuk menganalisis konflik, yaitu:

1) Penahapan konflik. Konflik berubah setiap saat, melalui berbagai aktivitas, intensitas, ketegangan dan kekerasan yang berbeda. Tahapan penahapan ini terdiri atas :

(1) Pra konflik, ini merupakan periode dimana terhadap suatu ketidaksesuaian sasaran di antara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik.

(2) Konfrontasi, pada tahap ini konflik menjadi semakin terbuka.

(3) Krisis, ini merupakan puncak konflik, ketika ketegangan dan/atau kekerasan terjadi paling hebat.

(4) Akibat, suatu krisis pasti akan menimbulkan suatu akibat. Satu pihak mungkin menaklukkan pihak lain, atau mungkin melakukan gencatan senjata.

(5) Pasca konflik, akhirnya situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah ke labih normal di antara kedua pihak.

2) Urutan kejadian. Urutan kejadian merupakan daftar waktu dan menggambarkan kejadian-kejadian secara kronologis. Tujuan penggunaan urutan kejadian bukan untuk mendapatkan sejarah yang benar atau obyektif, tetapi untuk memahami pandangan orang-orang yang terlibat.

3) Pemetaan konflik. Pemetaan merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menggambarkan konflik secara grafis, menghubungkan pihak-pihak dengan masalah dan dengan pihak lainnya.

4) Segitiga Sikap-Perilaku-Konteks (SPK), merupakan suatu analisis berbagai faktor yang berkaitan dengan sikap, perilaku dan konteks bagi masing-masing pihak utama. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk mengidentifikasi ketiga faktor tersebut di setiap pihak utama, menganalisis bagaimana faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi, menghubungkan faktor-faktor tersebut dengan

berbagai kebutuhan dan ketakutan masing-masing pihak, dan mengidentifikasi titik awal intervensi dalam suatu situasi.

5) Analogi bawang Bombay (atau donat), merupakan suatu cara untuk menganalisis perbedaan pandangan tentang konflik dari pihak-pihak yang berkonflik.

6) Pohon konflik, merupakan suatu alat bantu, menggunakan gambar sebuah pohon untuk mengurutkan isu-isu pokok konflik.

7) Analisis kekuatan konflik, merupakan cara untuk mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi konflik.

8) Analogi pilar, merupakan alat bantu yang didasarkan pada keyakinan bahwa situasi tertentu tidak benar-benar stabil, tetapi ditahan oleh berbagai faktor atau kekuatan, yaitu pilar-pilar. Alat bantu ini menggunakan ilustrasi berupa grafik dari elemen-elemen atau kekuatan-kekuatan yang menahan situasi yang tidak stabil.

9) Piramida, merupakan alat bantu grafik yang menunjukkan tingkat-tingkat stakeholders dalam suatu konflik.

2.9. Transaksi

Ekonomi klasik/neoklasik berasumsi bahwa transaksi bersifat free of cost. Dengan kata lain, transaksi dapat berlangsung mengikuti mekanisme pasar tanpa perlu keluar biaya. Pandangan ini bertolak belakang dengan pemikiran ekonomi kelembagaan baru yang beranggapan sebaliknya. Pasar tidak akan berjalan sempurna bila pelaku ekonomi tidak memiliki informasi mengenai barang yang akan ditransaksikan. Untuk itu, sebagian ekonom berkeyakinan bahwa transaksi dapat berjalan bila ada informasi. Pengumpulan informasi memerlukan biaya. Karena itu, asumsi bahwa transaksi dapat berjalan tanpa biaya menjadi tergoyahkan. Dengan demikian, biaya transaksi menjadi unit analisis penting dalam ekonomi kelembagaan.

Untuk memahami apa itu biaya transaksi, berikut disampaikan berbagai pengertian yang disampaikan oleh para pakar. Williamson sebagai salah satu penggiat ternama ekonomi kelembagaan berpendapat bahwa transaksi adalah transfer/perpindahan barang dari satu tahap ke tahap lain melalui teknologi yang terpisah. Satu tahapan selesai dan tahap berikutnya dimulai (Williamson 1985).

Sedangkan menurut Furubotn dan Richter (2000), transaksi merupakan perpindahan barang, jasa, informasi, pengetahuan, dan lain-lain dari satu tempat (komunitas) ke tempat (komunitas) lain atau pemindahan barang dari produsen ke konsumen, atau pemindahan barang dari satu individu ke individu yang lain. Hal ini disebut transaksi fisik/delivery.

Selain dalam pengertian perpindahan fisik, transaksi juga meliputi akuisisi atau pemindahan hak kepemilikan atas barang dari pemilik ke pihak lain. Transaksi dilihat dari aspek legal. Pengertian transaksi yang lebih luas disampaikan Max Weber. Menurutnya, transaksi adalah tindakan yang diperlukan untuk menetapkan, memelihara dan atau mengubah hubungan sosial (Weber 1968). Definisi ini meliputi pembentukan dan upaya mempertahankan kerangka kelembagaan dimana proses transaksi ekonomi bisa terjadi.

2.10. Biaya Transaksi

Oliver Williamson mendefinisikan biaya transaksi sebagai biaya untuk menjalankan sistem ekonomi (Williamson 1985). Doglas North menyebutnya sebagai biaya untuk menspesifikasi dan memaksakan kontrak yang mendasari pertukaran, sehingga dengan sendirinya mencakup biaya organisasi politik dan ekonomi. Dengan demikian, meliputi biaya negosiasi, mengukur, dan memaksakan pertukaran (North 1990).

2.11. Biaya Transaksi dalam Ko-Manajemen Perikanan

Abdullah et al. (1998) mengelompokkan biaya transaksi dalam ko-manajemen perikanan menjadi tiga kategori, yaitu : (1) biaya informasi, (2) biaya pengambilan keputusan bersama, dan (3) biaya operasional. Kategori pertama dan kedua merupakan biaya transaksi sebelum kegiatan kontrak (ex ante transaction cost), sedangkan kategori ketiga merupakan biaya transaksi sesudah kegiatan (ex post transaction cost).

Abdullah et al. (1998) menyatakan bahwa masing-masing kategori memiliki beberapa turunan aktivitas yang memungkinkan terdapatnya biaya transaksi. Pertama, biaya informasi mencakup beberapa aktivitas, yaitu (a) upaya untuk mencari dan memperoleh pengetahuan tentang sumberdaya, (b) memperoleh dan menggunakan informasi, dan (c) biaya penyusunan strategi dan

free riding. Kedua, biaya pengambilan keputusan bersama mencakup beberapa aktivitas, yaitu (a) menghadapi permasalahan di bidang perikanan, (b) keikutsertaan dalam pertemuan atau rapat, (c) membuat kebijakan atau aturan, (d) menyampaikan hasil keputusan, dan (e) melakukan koordinasi dengan pihak yang berwenang di tingkat lokal dan pusat. Ketiga, biaya operasional bersama dalam ko-manajemen perikanan dijabarkan lagi menjadi tiga kelompok biaya, dimana masing-masing kelompok mencakup beberapa kegiatan. Ketiga kelompok biaya tersebut adalah :

(1) Biaya pemantauan, penegakan dan pengendalian terdiri dari pemantauan aturan-aturan perikanan, pengelolaan laporan hasil tangkapan, pemantauan lokasi penangkapan, pemantauan input untuk kegiatan penangkapan, manajemen atau resolusi konflik, serta pemberian sanksi terhadap setiap pelanggaran.

(2) Biaya mempertahankan kondisi sumberdaya terdiri dari perlindungan terhadap hak-hak penangkapan, peningkatan stok sumberdaya, dan evaluasi terhadap kondisi sumberdaya.

(3) Biaya distribusi sumberdaya terdiri dari distribusi hak penangkapan, dan biaya kelembagaan atau keikutsertaan.

2.12. Kebijakan Pengembangan Kelembagaan

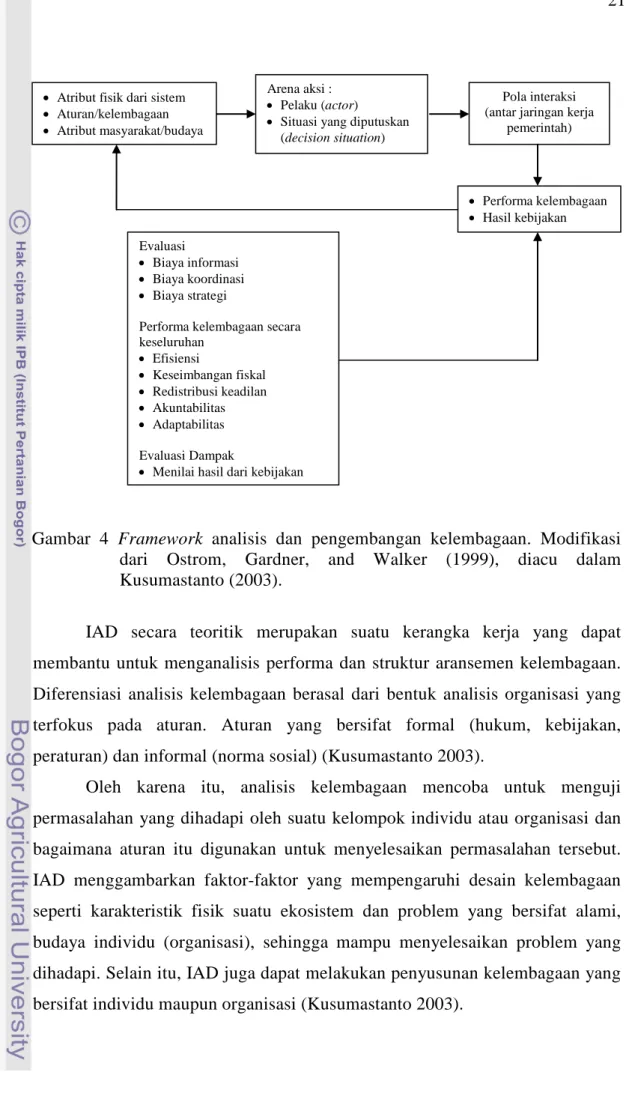

Salah satu problem utama dalam pembangunan kelautan sejak Orde Baru sampai saat ini adalah bagaimana menciptakan suatu mekanisme kelembagaan yang menunjang pengelolaan sumberdaya kelautan. Untuk melakukan suatu analisis dan pengembangan kelembagaan dibutuhkan framework analisis kelembagaan. Framework tersebut dinamakan Institutional Analysis and Development (IAD). Kerangka analisis ini telah digunakan untuk menguji pengaturan kelembagaan – aransemen kelembagaan (institutional arrangement) dalam pengelolaan air tanah, common pool resources (misalnya sistem irigasi, kehutanan dan perikanan), organisasi metropolitan dan pengembangan infrastruktur pedesaan. IAD ini dapat digunakan juga untuk menguji aransemen kelembagaan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir. Hasil dari analisis dan pengujian ini diharapkan akan mampu mengembangkan suatu mekanisme kelembagaan yang sesuai (Kusumastanto 2003). Secara skematik IAD digambarkan pada Gambar 4.

Gambar 4 Framework analisis dan pengembangan kelembagaan. Modifikasi dari Ostrom, Gardner, and Walker (1999), diacu dalam Kusumastanto (2003).

IAD secara teoritik merupakan suatu kerangka kerja yang dapat membantu untuk menganalisis performa dan struktur aransemen kelembagaan. Diferensiasi analisis kelembagaan berasal dari bentuk analisis organisasi yang terfokus pada aturan. Aturan yang bersifat formal (hukum, kebijakan, peraturan) dan informal (norma sosial) (Kusumastanto 2003).

Oleh karena itu, analisis kelembagaan mencoba untuk menguji permasalahan yang dihadapi oleh suatu kelompok individu atau organisasi dan bagaimana aturan itu digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. IAD menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi desain kelembagaan seperti karakteristik fisik suatu ekosistem dan problem yang bersifat alami, budaya individu (organisasi), sehingga mampu menyelesaikan problem yang dihadapi. Selain itu, IAD juga dapat melakukan penyusunan kelembagaan yang bersifat individu maupun organisasi (Kusumastanto 2003).

• Atribut fisik dari sistem • Aturan/kelembagaan • Atribut masyarakat/budaya

Arena aksi : • Pelaku (actor)

• Situasi yang diputuskan (decision situation)

Pola interaksi (antar jaringan kerja

pemerintah) • Performa kelembagaan • Hasil kebijakan Evaluasi • Biaya informasi • Biaya koordinasi • Biaya strategi

Performa kelembagaan secara keseluruhan • Efisiensi • Keseimbangan fiskal • Redistribusi keadilan • Akuntabilitas • Adaptabilitas Evaluasi Dampak

Kelebihan IAD adalah (1) tidak memiliki bias normatif dalam menggambarkan aransemen kelembagaan yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan; (2) IAD juga tidak mengandalkan keragaman kriteria evaluasi untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan aransemen kelembagaan yang berbeda, seperti pasar, hierarki yang sentralistik, hierarki yang desentralistik, dan aransemen yang polisentrik (Kusumastanto 2003).

Kerangka analisis IAD dapat digunakan untuk mengevaluasi performa kelembagaan secara menyeluruh dari berbagai perspektif yang berbeda. Salah satu cara untuk melihat performa kelembagaan adalah efisiensi yang definisinya dibatasi pada aspek administrasi dan biaya yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi program. Performa kelembagaan juga dapat dilihat dari aspek keadilan (equity). Dua hal yang berkaitan dengan konsep keadilan adalah : (1) Prinsip keseimbangan fiskal yang bermanfaat untuk menunjang masalah

beban keuangan

(2) Redistribusi keadilan yang berkaitan dengan struktur kegiatan suatu program. Yang terpenting untuk diingat adalah bahwa efisiensi program tidak membutuhkan program yang adil. Jadi efisiensi menentukan bagaimana sumberdaya dimanfaatkan agar memberikan manfaat (benefit) yang besar, dan keadilan menentukan bagaimana mengalokasikan sumberdaya yang berbeda.

Performa kelembagaan juga dapat dievaluasi dari aspek akuntabilitas (accountability). Akuntabilitas berperan penting dalam aransemen kelembagaan untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang terlibat agar melakukan monitoring terhadap perilaku (behavior) satu sama lain. Performa kelembagaan dapat dilihat dari aspek adaptabilitas (adaptability). Jika aransemen kelembagaan merespon perubahan politik, ekonomi, budaya, dan kondisi lingkungan, maka performa kelembagaan mungkin akan mengalami problem (Kusumastanto 2003).

2.13. Definisi dan Perkembangan Sea Farming

Sea farming berasal dari bahasa Inggris yang terdiri atas kata sea berarti laut dan farming yang berarti berusaha tani, sehingga secara harfiah berarti berusaha tani di laut dalam rangka memproduksi ikan. Laut dijadikan ladang atau lahan untuk memproduksi ikan dengan menerapkan prinsip usaha tani. Sea farming dapat didefinisikan pula sebagai aktivitas melepas telur, larva, juvenil atau ikan muda ke laut untuk meningkatkan populasi ikan atau hasil tangkapan (Effendi 2006).

Sea farming sudah dimulai sejak abad ke-17 di Jepang, Norwegia, dan Amerika Serikat. Di Norwegia dan Amerika Serikat kegiatan pelepasan larva ikan yang masih mengandung kuning telur dimulai sejak tahun 1887, dan kegiatan ini terus berlangsung sampai dengan tahun 1967 di Norwegia. Jepang sebagai negara yang dianggap paling berhasil menerapkan sea farming mendefinisikan sea farming sebagai kegiatan memproduksi benih (seed production), kemudian melepaskan benih tersebut ke laut (releasing atau restocking) dan selanjutnya menangkap kembali ikan tersebut (recapturing atau harvesting) untuk dijual sebagai produk perikanan laut. Perairan laut untuk restocking ini dianggap sebagai kawasan sea ranching, bisa berupa teluk atau gosong (laut dangkal terlindung) dengan luas ratusan hingga ribuan hektar (Effendi 2006).

Secara umum FAO (2004), diacu dalam Adrianto (2007) mendefinisikan kegiatan pemacuan stok ikan sebagai kegiatan sistematik berbasis budidaya (culture-based fisheries) melalui pelepasan benih ikan dengan ukuran tertentu ke perairan alamiah atau buatan dengan tujuan merestorasi cadangan sumberdaya ikan di perairan tersebut dan pada jangka panjang mendukung kegiatan perikanan tangkap yang berkelanjutan (sustainable capture fisheries). Kegiatan pemacuan stok ikan menjadi wacana yang menarik mengingat gejala umum di dunia perikanan bahwa stok sumberdaya ikan di perairan alamiah (baik laut maupun tawar) relatif mulai terkuras akibat tingginya tekanan penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan.

Kegiatan sea farming awalnya dikategorikan menjadi tiga kegiatan berdasarkan tujuan, yakni : 1) membangun suatu populasi atau meningkatkan

populasi ikan di suatu areal yang rendah, 2) sport fishing dan rekreasi, dan 3) meningkatkan hasil tangkapan nelayan. Sehingga berdasarkan aktivitas ini sea farming berkembang menjadi 5 kegiatan, mulai dari pembenihan, pembesaran ikan sampai mencapai ukuran tertentu yang siap dilepas ke laut, penandaan, pelepasan ikan ke laut, dan penangkapan kembali (Effendi 2006).

Berdasarkan arealnya, kegiatan sea farming dapat dilakukan di daratan (land based mariculture) dan laut. Berdasarkan arealnya di laut, pelepasan ikan dibagi menjadi dua macam, yaitu untuk farsea (200 mil dari garis pantai) dan coastal. Pembagian areal ini tentunya akan berdampak pada jenis ikan, ukuran ikan, dan daerah pelepasan. Selanjutnya di laut sendiri kegiatan tersebut dapat dilakukan pada enclosure, pen culture, cage culture dan sea ranching dimana satu dan lainnya saling terkait sangat erat. Keberhasilan kegiatan itu sangat ditentukan oleh 5 faktor utama yang perlu diperhatikan, yakni 1) sumberdaya alam, 2) teknologi, 3) kemasyarakatan, 4) kelembagaan, dan 5) hukum (Effendi 2006).

Berdasarkan tujuan tersebut ternyata negara yang sudah memiliki pengalaman yang cukup lama dan teknologi yang sudah maju memiliki tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing. Oleh karena itu, pengembangan kegiatan sea farming di Indonesia seharusnya ditujukan pada kegiatan untuk meningkatkan pendapatan nelayan di suatu daerah yang kegiatan utamanya adalah menangkap ikan dan secara simultan memastikan kelestarian stok ikan tersebut (Effendi, 2006).