BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan kelompok yang terpenting dalam masyarakat. Secara sosiologis, keluarga dapat diartikan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang belum menikah yang berada di dalam ikatan perkawinan, darah dan adopsi (Soekanto, 2009). Secara historis keluarga terbentuk paling tidak dari satuan yang merupakan organisasi terbatas, mempunyai ukuran yang minimum, terutama pihak-pihak yang pada awalnya mengadakan suatu ikatan. Dengan kata lain, keluarga tetap merupakan bagian dari masyarakat total yang lahir dan berada di dalamnya, yang berangsur-angsur akan melepaskan ciri-ciri tersebut karena tumbuhnya mereka ke arah pendewasaan di dalam masyarakat. Melalui keluarga juga seorang anak di dalam keluarga akan mempersiapkan diri mereka untuk mulai beranjak dewasa dan memilih untuk membentuk keluarga baru mereka sendiri melalui ikatan perkawinan atau pernikahan.

poin dalam undang-undang tersebut mensyaratkan, batas usia pernikahan adalah minimal 16 tahun untuk perempuan. Poin dalam undang-undang tentang perkawinan itu bertabrakan dengan kampanye Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) dan Badan Penasihat Perkawinan dan Perceraian Kementerian Agama yang justru mengkampanyekan bahwa usia siap menikah ialah pada usia 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Isu pernikahan dini adalah salah satu topik yang menjadi perhatian penting pada kerangka kerjasama Sustainable Development Goals. Pemerintah di seluruh dunia sudah bersepakat menghapus perkawinan anak pada 2030 .

Bila berbicara mengenai batasan usia anak/remaja, menurut UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2012, yaitu mereka yang belum berusia delapan belas tahun, maka siapapun yang menikah di bawah batas usia tersebut dapat dikatakan termasuk dalam pernikahan dini. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar 2010 menunjukkan, angka pernikahan usia dini di bawah usia 19 tahun, sebesar 46,7 persen. Pernikahan di kelompok umur antara 10-14 tahun sejumlah hampir 5 persen. Sementara dari sebuah situs, GirlsNotBrides.org, diperkirakan bahwa 1 dari 5 perempuan di Indonesia menikah di bawah usia delapan belas tahun. Di samping itu, Indonesia menempati urutan ke-37 di di antara negara-negara yang memiliki jumlah pernikahan usia dini tertinggi di dunia (World Fertility Policies, United Nations, 2011).

umur 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat menjadi 3 juta orang di tahun 2030. Melalui data Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKB) jumlah remaja Indonesia yang sudah memiliki anak, cukup tinggi yakni 48 dari 1000 remaja. Angka ini masih jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2015, dalam rangka menekan angka pernikahan usia dini yakni sebesar 38 per 1000 remaja. Berdasarkan data-data tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat pernikahan usia muda di Indonesia memang masih sangat tinggi.

Dari sisi sosial pernikahan dini merupakan salah satu faktor penyebab tindakan kekerasan terhadap istri, ini timbul karena tingkat berfikir yang belum matang bagi pasangan muda tersebut. Data statistik lengkap mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT atau domistik violence) Mitra Perempuan Women’s Crisis Center di Yogyakarta menyebutkan selama periode 1994 sampai 2004, menerima pengaduan 994 kasus kekerasan yang terdata, selanjutnya Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan menyabutkan 11,4% dari 217 juta penduduk Indonesia atau setara dengan 24 juta perempuan mengaku pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga (Dlori,2005).

pernikahan dini, ada kekerasan yang terjadi secara sadar dan di luar kesadaran yaitu kekerasan simbolik yang (masih) kurang dikaji padahal itu ada dan hidup berkembang di sekitar kehidupan manusia. Kekerasan yang tidak terasa itu adalah kekerasan simbolik. Menurut Bourdieu (dalam Jenkins, 2004: 157) kekerasan simbolik adalah pemaksaan sistem simbolisme dan makna, termasuk dominasi budaya (modal atau habitus budaya) terhadap kelompok atau kelas sedemikian rupa sehingga hal itu dialami sebagai sesuatu yang sah. Legitimasinya meneguhkan relasi kekuasaan yang menyebabkan pemaksaan tersebut berhasil. Selama hal (sesuatu) diterima sebagai sesuatu yang sah, selama itu pula (kebudayaan) melalui relasi (dominasi) kekuasaan memberikan reproduksi yang terus-menerus dan sistematis.

Fenomena kekerasan simbolik seperti ini, dapat kita temui dalam pernikahan dini yang terjadi di masyarakat saat ini. Banyak hal yang sebenarnya dalam pernikahan dini yang dapat dikatakan menghasilkan kekerasan simbolik yang dapat dilakukan oleh pihak laki-laki atau pihak perempuan tergantung dengan pihak mana yang lebih mendominasi di dalam keluarga ini. Kekerasan simbolik dalam arti tertentu jauh lebih kuat daripada kekerasan fisik, karena kekerasan simbolik itu melekat dalam setiap bentuk tindakan dan struktur kognisi individual, dan memaksakan momok legitimasi pada tatanan sosial (Jenkins, 2004:157 ). Akibat dari kekerasan simbolik, meskipun tidak langsung mengenai fisik korban, sangat menyakitkan hati dan biasanya berlangsung lama. Berbagai sarana yang dipakai orang untuk berinteraksi dengan orang lain bervariasi. Sarana itu bisa bersifat non linguistik, seperti gerak-isyarat, kontak badan, ekspresi wajah, sikap tubuh, jarak antar badan, benda sebagai alat peraga atau sarana linguistik yang berupa bahasa verbal. Bahasa verbal merupakan sarana yang paing sering sering digunakan untuk menyakiti korban dan sangat efektif dalam melampiaskan kekerasan simbolik (Purwoko,2008). Bahkan tidak jarang kekerasan simbolik ini dapat menjadi awal masuknya kekerasan-kekerasan lainnya seperti tindak kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik atau psikis.

curahan kasih sayang antara suami dan istri, orang tua dan anaknya. Kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain, mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik seksual dan psikologis termasuk pula ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan seseorang secara sewenang-wenang atau adanya penekanan secara ekonomis, yang terjadi dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga atau dalam istilah lainnya kekerasan domestik adalah kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga dimana biasanya yang berjenis kelamin laki-laki (suami) menganiaya secara verbal maupun fisik pada kelompok perempuan (istri). Dari pengertian ini maka dapat dilihat lingkup kekerasan domestik meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi. Laki-laki (suami) biasanya pelaku kekerasan atau subyeknya, sementara perempuan (istri) adalah sebagai sasaran kekerasan atau obyeknya.

internasional yang harus dijalankan untuk melakukan pencegahan dan penghapusan pernikahan anak (dalam Candraningrum, 2016). Selain dari faktor agama yang memperbolehkan terjadinya pernikahan dini di kalangan masyarakat, banyak juga yang menggunakan panduan dari undang-undang ini sehingga angka pernikahan dini tetap berlangsung dan terjadi di beberapa wilayah Indonesia khususnya di wilayah desa Medan Sinembah Tanjung Morawa Deli Serdang Sumatera Utara.

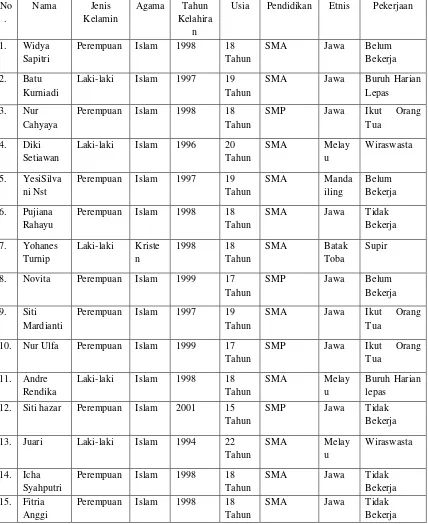

Tabel 1.1 Data Pernikahan Dini di Medan Sinembah 2016

Berdasarkan Pasal 26 UU Perlindungan Anak dan Pasal 131 ayat (2) UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta point kampanye dalam BKKBN yang menyatakan bahwa perempuan menikah pada usia 21 tahun dan laki-laki pada usia 25 tahun, maka dapat dikatakan bahwa di desa ini sesuai data sementara diatas terjadi pernikahan dini yang cukup tinggi di desa ini. Berdasarkan informasi awal yang di dapat dari pihak pemerintahan desa Medan Sinembah, biasanya terjadi pernikahan dini sekitar 25-30 pasangan muda diantara 100-150 pernikahan setiap tahunnya. Artinya ada perbandingan sekitar 1 : 3 untuk pelaku pernikahan dini dengan pernikahan pada usia semestinya. Untuk itulah desa ini menarik untuk dilakukan penelitian tentang pernikahan dini.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian untuk mendeskripsikan pernikahan usia muda serta dampak pernikahan usia muda tersebut dalam kehidupan berumah tangga. Praktik pernikahan dini ini yang akhirnya akan melanggengkan dan mempertahankan praktik kekerasan simbolik yang tertanam dari pemahaman masyarakat patriarkhi dalam rumah tangga yang tidak disadari oleh pelakunya di Desa Medan Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Dengan melihat kenyataan ini, maka mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Kekerasan Simbolik dalam Pernikahan Dini (Studi Deskriptif di desa Medan Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang) “.

I.2 Rumusan Masalah

disadari oleh mereka ataupun masyarakat pada umumnya. Maka peneliti menyimpulkan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik kekerasan simbolik dalam rumah tangga pelaku pernikahan dini yang terjadi di Desa Medan Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara?

2. Bagaimana pengaruh pernikahan usia dini terhadap kondisi sosial dan munculnya kekerasan simbolik bagi pasangan usia muda di Desa Medan Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

I.3 Batasan Masalah

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan

Tujuan penelitian dibuat untuk mengungkap keinginan peneliti dalam suatu penelitian (dalam Bungin, 2007: 77).). Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Agar peneliti dan pembaca dapat mengetahui dan mendeskripsikan praktik kekerasan simbolik dalam rumah tangga pelaku pernikahan dini yang terjadi di Desa Medan Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

2. Agar peneliti dan pembaca dapat mengetahui bagaimana pengaruh pernikahan usia muda terhadap kondisi sosial dan munculnya kekerasan simbolik bagi pasangan usia muda masyarakat yang terjadi di Desa Medan Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

I.4.2 Manfaat

1. Manfaat Teoritis

2. Mengembangkan pemahaman remaja terhadap risiko pernikahan di usia muda di kalangan masyarakat di Desa Medan Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

3. Memberikan masukan kepada para remaja yang merencanakan pernikahan, untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum melangsungkan pernikahan di Desa Medan Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi masyarakat umum, menambah wawasan bagi masyarakat mengenai seluk-beluk pernikahan dini. Serta membentuk keluarga bahagia dengan meminimalkan banyaknya pernikahan dini bagi yang belum matang usianya. 2. Bagi mahasiswa Sosiologi dan kaum akademisi, diharapkan dapat berguna

bagi tambahan referensi mengenai fenomena pernikahan dini di masyarakat umum dan terkhusus di masyarakat daerah desa Medan Sinembah kecamatan Tanjung Morawa.

1.5 Defenisi Konsep

a. Pernikahan Dini

Pernikahan dini disini adalah ‘pernikahan dini’ sebagai sebuah pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang berusia di bawah usia yang dibolehkan untuk menikah dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, yaitu minimal 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.

b. Remaja

Menurut WHO, yang disebut remaja adalah mereka yang berada pada tahap transisi antara masa kanak-kanak dan dewasa. Batasan usia remaja menurut WHO adalah 12 sampai 24 tahun. Menurut Menteri Kesehatan RI tahun 2010, batas usia remaja adalah antara 10 sampai 19 tahun dan belum kawin.

c. Gender

Gender adalah pembedaan peran, perilaku, perangai laki-laki dan perempuan oleh budaya / masyarakat melalui interpretasi terhadap pembedaan biologis laki-laki dan perempuan (Daulay , 2007). Jadi gender, tidak diperoleh sejak lahir tapi dikenal melalui proses belajar (sosialisasi) dari masa anak-anak hingga dewasa. Oleh karena itu, gender dapat disesuaikan dan diubah.

d. Kekerasan Simbolik Piere Bourdieu

sebagai sesuatu yang sah. Legitimasinya meneguhkan relasi kekuasaan yang menyebabkan pemaksaan tersebut berhasil. Selama hal (sesuatu) diterima sebagai sesuatu yang sah, selama itu pula (kebudayaan) melalui relasi (dominasi) kekuasaan memberikan reproduksi yang terus-menerus dan sistematis.

e. Dominasi Maskulin

Dominasi maskulin adalah penguasaan oleh pihak yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah, yang dalam hal ini adalah penguasaan oleh maskulin yang berjenis kelamin laki-laki kepada perempuan. Dominasi maskulin ini dianggap sebagai wujud paradigmatik dari kekerasan simbolik yang berupa kekerasan yang tak kasat mata, halus namun pervasive (menembus dan meresap) dan sering kali mendapat persetujuan dari pihak yang akan dikuasai.

f. Budaya Patriarki

1.6 Operasional variabel

Operasional variabel adalah suatu batasan yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau mempersepsikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Menurut Umar (2003:63), variabel independent (bebas) adalah variabel yang me jelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain, sedangkan variable dependent (tergantung) adalah variable yang yang dijelaskan atau yang dipengaruhi variable independent. Variabel bebas (kekerasan simbolik) antara lain : gerak isyarat, kontak badan, ekspresi wajah, sikap tubuh, jarak antar badan, benda sebagai peraga

atau sarana linguistik yang berupa bahasa verbal. Sedangkan variabel terikat

1.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka konsep penelitian pada dasarnya adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan (Notoatmodjo, 2005). Teori menurut Sappiro (2000) Pernikahan dini disebabkan oleh faktor Pengetahuan, pendidikan, dan penghasilan orang tua.

Untuk lebih jelasnya maka dapat dilihat pada kerangka konsep sebagai berikut:

Variabel Bebas (X1) Variabel Terikat (Y) Variabel bebas (X2)

Sumber : olahan peneliti PERNIKAHAN DINI

1. Kondisi Ekonomi 2. Kondisi

Pendidikan 3. Pergaulan bebas 4. Budaya Patriarki 5. Kebiasaan

Masyarakat

KEKERASAN SIMBOLIK

1. Gerak Isyarat

2. Kontak Badan

3. Ekspresi Wajah 4. Tutur Bahasa

1.8 Bagan Operasional Variabel

Konsep Dimensi Indikator

Pernikahan Dini Kondisi ekonomi 1. Pekerjaan

2. Jumlah penghasilan 3. Jumlah tanggungan 4. Tingkat pengeluaran 5. Kepemilikan rumah 6. Kepemilikan lahan

Kondisi Pendidikan 1. Tingkat pendidikan 2. Angka putus

sekolah

Pergaulan Bebas 1. Perilaku seks bebas 2. Hamil di luar nikah

Budaya Patriarki 1. Mengutamakan

kepentingan anak laki-laki

2. Laki-laki sebagai penentu keputusan dalam keluarga

4. anak laki-laki sebagai pemegang hak waris

Kebiasaan masyarakat 1. perjodohan

2. Paksaan dari Orang Tua

Dominasi maskulin 1. Perempuan

dianggap cocok pada pekerjaan domestik, seperti pelayanan,

pengajaran dan pengasuhan

2. Perempuan tidak boleh memiliki otoritas lebih kepada laki-laki dan menempatkan

dirinya hanya sebagai asisten (posisi

3. Dalam bidang pekerjaan yang bersifat publik seperti teknik dan mesin selalu ada kecenderungan

dalam masyarakat memberikan tugas ini kepada laki-laki 4. Secara tidak sadar

dalam praktiknya, perempuan yang didominasi ini menyetujui dan bahkan bangga jika

ia berhasil didominasi oleh laki-laki.

Konsep Dimensi Indikator

Praktik Pernikahan Dini Usia Menikah 1. Bagi perempuan,

melakukan pernikahan

sebelum umurnya mencukupi seperti yang disepakati oleh BKKBN yaitu usia menikah pada perempuan adalah usia 21 tahun ke atas.

2. Bagi laki-laki Melakukan

pernikahan

atas.

3. Pada umumnya

usia pernikahan dini dilakukan pada usia 14-20 tahun

Kematangan sosial 1. Interaksi sosial

yang sehat

2. Penghargaan untuk perasaan orang lain 3. Keterampilan

dalam perawatan diri

4. Sikap netral dalam pengambilan keputusan di dalam dan di luar rumah tangga

Kematangan emosional 1. Dapat melakukan kontrol diri

2. Menggunakan

3. Melihat segala sesuatunya secara obyektif

4. Dapat

mengarahkan

energi emosi ke aktivitas-aktivitas

yang sifatnya kreatif dan produktif

5. Mampu membedakan

perasaan dan kenyataan

6. Tidak mudah

berubah pendirian

Sumber: berbagai sumber

Konsep Dimensi Indikator

Kekerasan Simbolik Gerakan Isyarat Gerakan tubuh yang

bertujuan untuk mengancam atau

Kontak Badan Pemaksaan hubungan seksual(meraba,memcium, meremas, menghisap)

Ekspresi Wajah Menatap dengan sinis,

tatapan genit

Tutur Bahasa Menggunakan bahasa

kasar, menggunakan nada suara tinggi, membentak pasangan

Sikap Tubuh Membuat posisi tubuh

yang tidak wajar dan bertujuan untuk

mengancam seperti gertakan menampar, menendang, mencekik dsb.