PERENCANAAN DAERAH PERLINDUNGAN LAMUN DALAM PEMBANGUNAN PROGRAM TRISMADES (

TRIKORA SEAGRASS DEMONSTRATION SITE

)

(STUDI KASUS DI PESISIR TIMUR KABUPATEN BINTAN, KEPULAUAN RIAU )Muhammad Nur Arkham, S.Pi., M.Si muhammadnur.arkham@yahoo.com

I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Pemodelan Dinamika Spasial merupakan suatu rangkaian kegiatan yang diawali pengelolaan data perencanaan pembangunan berdasarkan kewilayahan. Model tersebut adalah jawaban dari pembangunan yang selama ini menggunakan pendekatan sektoral. Kini paradigma pembangunan telah berubah, yaitu menggabungkan antara pendekatan sistem dinamik dengan pendekatan dinamika keruangan. Perencanaan pembangunan berdasar wilayah ini menurut banyak penilaian sangat tepat, mengingat karakteristik di setiap wilayah Indonesia berbeda-beda. Melalui pemodelan ini diharapkan pemerataan kesejahteraan rakyat Indonesia lebih mengena daripada model pembangunan sebelumnya.

Kemajuan pesat yang dicapai dalam pembangunan guna peningkatan taraf hidup masyarakat ternyata diiringi oleh kemunduran kemampuan sumberdaya alam sebagai penyangga kehidupan. Di samping itu pelaksanaan pembangunan yang makin beragam juga menghasilkan produk sampingan berupa limbah, sampah dan buangan lainnya. Hal ini perlu diantisipasi secara dini agar tidak melampaui ambang batas dan daya dukung lingkungan. Masalah lingkungan hidup semakin berkembang dan kompleks seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Peningkatan pembangunan telah mengakibatkan pergeseran pola pemanfaatan lahan dan tidak sesuai lagi dengan kaidah penataan ruang, daya dukungnya serta kesesuaian lahan. Di samping itu, sering terjadi pemanfaatan kawasan yang seharusnya merupakan kawasan lindung sebagai lokasi kegiatan yang tidak bersifat kegiatan perlindungan, sehingga terjadi perubahan fungsi dan tatanan lingkungan.

Wilayah pesisir memiliki keberagaman potensi sumber daya alam yang tinggi. Dalam suatu wilayah pesisir terdapat satu atau lebih ekosistem dan sumber daya pesisir. Ekosistem alami yang terdapat di wilayah pesisir antara lain: terumbu karang, hutan mangrove, dan padang lamun. Ekosistem lamun terletak di antara ekosistem mangrove dan ekosistem terumbu karang. Wilayah pesisir di negara berkembang memiliki peran penting untuk keamanan pangan, pemukiman, sumber mata pencaharian, menyediakan zona penyangga untuk mengatasi pencemaran, dan kondisi cuaca yang ekstrim. Lebih dari 60% populasi dunia bermukim di zona pesisir (UNEP, 2006 dalam Nellemann, et al., 2009).

Essensi penataan ruang menurut Undang-undang No. 24 tahun 1992 adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang (pasal 13, 15, dan 17 UU No. 24 1992). Perencanaan tata ruang pada dasarnya merupakan perumusan penggunaan ruang secara optimal dengan orientasi produksi dan konservasi bagi kelestarian lingkungan. Perencanaan Tata Ruang Wilayah mengarah dan mengatur alokasi pemanfaatan ruang, mengatur alokasi kegiatan, keterkaitan antar fungsi kegiatan, serta indikasi program dan kegiatan pembangunan. Penyusunan rencana tata ruang harus selalu dilandasi pemikiran perspektif menuju ke masa depan yang didambakan, bertitik tolak dari data, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat seiring dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu, agar rencana tata ruang yang telah disusun tetap sesuai dengan tuntutan pembangunan, maka rencana tata ruang dapat ditinjau kembali atau disempurnakan secara berkala.

Dirhamsyah (2007) di perairan timur Bintan, Kepulauan Riau memperlihatkan bahwa pariwisata bahari dan perikanan tangkap merupakan penyumbang terbesar sektor ekonomi daerah ini. Total area padang lamun di daerah kajian ini adalah sekitar 1.590 ha. Daerah ini diketahui dihuni oleh sebelas jenis lamun. Hasil valuasi ekonomi pada padang lamun Bintan Timur adalah sebesar Rp. 38.840.200.000 per tahun, dengan perhitungan padang lamun di tiga desa (Berakit, Malang Rapat, dan Teluk Bakau) adalah seluas 1590 ha, maka nilai ekonomi padang lamun Bintan Timur adalah Rp. 24.457.799 per ha per tahun atau setara dengan US$ 2,714 per ha per tahun. Nilai tersebut terlalu rendah jika dibandingkan dengan data perhitungan konservatif dari nilai ekonomi barang dan jasa yang diberikan oleh ekosistem lamun adalah sebesar US$19,000 per ha per tahun (Hartog, 1970). Upaya konservasi sumberdaya alam tidak terlepas dari pertimbangan dari segi ekonomi. Salah satu pertanyaan yang paling banyak diajukan dalam pengelolaan suatu ekosistem adalah nilai ekonomi lingkungan tersebut. Penyelamatan ekosistem padang lamun sangat penting, dan tidak kalah strategis, dibandingkan dengan pengelolaan ekosistem terumbu karang yang sudah mulai mendunia dengan Coral Triangle Initiative atau ekosistem mangrove dengan Mangrove for the Future.

Dalam rangka perencanaan pembangunan spasial daerah perlindungan lamun di Kabupaten Bintan ini dengan dibangunnya proyek Trismades yaitu Trikora Seagrass Management Demonstration Site. Proyek ini dikelola bersama oleh Pusat Penelitian Oseanografi-LIPI (P2O-LIPI) dan Pemerintah Kabupaten Bintan yang dilaksanakan oleh BadanPerencanaan Pembangunan Daerah. Program Trismades mulai berjalan efektif bulan November 2007 dan berakhir pada bulan Oktober 2010. Program Trismades adalah program pengelolaan lamun berbasis masyarakat yang pertama di Indonesia. Program ini merupakan proyek percontohan yang diharapkan dapat mendemontrasikan pengelolaan terpadu padang lamun dan habitat lainnya yang terkait untuk mencegah degradasi ekosistem di kemudian hari dan memungkinkan pemanfaatan berkelanjutan sumberdaya pesisir Bintan Timur.

1.2 Perumusan Masalah

Ekosistem padang lamun di Bintan memberikan jasa lingkungan yang sangat besar untuk masyarakat setempat. Lamun memiliki nilai guna langsung, nilai guna tidak langsung, dan nilai sebagai penyedia jasa lingkungan. Pemanfaatan lamun oleh masyarakat memberikan ancaman tersendiri untuk keberadaan ekosistem lamun. Pengelolaan ekosistem lamun yang tepat harus dilakukan untuk mempertahankan fungsi ekosistem lamun agar pemanfaatan ekosistem lamun dapat berkelanjutan. Keberlanjutan sesudah berakhirnya periode program harus diperhatikan dan direncanakan dengan benar, bahkan sebelum proyek berakhir maupun setelah selesai. Kegiatan yang sebelumnya berjalan dengan baik dapat berhenti, sehingga kondisi kembali seperti keadaan semula saat proyek sebelumnya belum dimulai. Berakhirnya program Trismades pada bulan Oktober 2010, harus ditindaklanjuti dengan perencanaan kegiatan untuk keberlanjutan pengelolaan lingkungan agar capaian positif program bisa dipertahankan.

Dinamika nilai ekonomi ekosistem lamun di Bintan Timur telah dilakukan berdasarkan fungsi lamun pada sektor perikanan tangkap, pariwisata dan fungsi lamun sebagai salah satu tempat atau objek penelitian bagi peneliti dan mahasiswa bidang kelautan. Pengelolaan lingkungan memerlukan dana yang besar. Pengetahuan mengenai pentingnya ekosistem lamun yang ditunjukkan dengan adanya informasi nilai ekonomi ekosistem lamun dapat mempengaruhi persepsi para stakeholder dalam pengelolaan ekosistem lamun di Bintan. Berdasarkan uraian diatas perumusan masalah dari makalah ini adalah belum diketahuinya daerah perlindungan lamun di Kabupaten Bintan dalam menunjang pembangunan daerah dalam program Tismades.

1.3 Tujuan

II. DAERAH PERLINDUNGAN LAMUN

Penataan dan Perencanaan Ruang Daerah Perlindungan Lamun

Menurut Undang-Undang No.26 Tahun 2007 pasal 1 tentang penataan ruang disebutkan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Ruang laut sebagai wujud fisik dalam dimensi geografis, penataannya dapat dipandang sebagai suatu rangkaian proses perencanaan pengaturan tata ruang secara efektif dan efisien yang ditetapkan dan dikendalikan dengan fungsi utama untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya. Untuk suatu daerah (provinsi dan kabupaten/kota), kewenangannya yang mencakup hingga 12 mil dari garis pantai, umumnya merupakan luasan dari wilayah pesisir. Dengan demikian, pengaturan ruang laut daerah dapat dicakup dalam suatu kesatuan penataan ruang pesisir. Sedangkan tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak. Penataan ruang dimaksudkan untuk membenahi penggunaan lahan yang sedang berjalan dengan tujuan meningkatkan efisiensi sehingga keluaran yang diharapkan adalah yang terbaik dalam dimensi kurun waktu dan ruang tertentu. Dengan demikian secara transparan dalam peta skala tertentu, sesuai menurut kepentingannya dapat dilihat zonasi lahan menurut peruntukkannya, antara lain kehutanan, pertambakan, pemukiman, sawah, kawasan industri, perkebunan, kawasan wisata dan kawasan fasilitas umum yang dapat diartikan sebagai penatagunaan sumber alam (Haerumen, 1996)

Secara umum, perencanaan ruang adalah suatu proses penyusunan rencana tata ruang untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, manusia, dan kualitas pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang tersebut dilakukan melalui proses proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengikat semua pihak (Darwanto, 2000). Formulasi konsep tata ruang berdasarkan unit areal konkrit; fungsionalitas di antara fenomena dan subyektifitas dalam penentuan kriteria (Budiharsono, 2002).

Kerusakan wilayah pesisir dapat menyebabkan terjadinya gangguan terhadap ekosistem padang lamun. Gangguan akibat kegiatan manusia dapat menyebabkan luas kawasan padang lamun berkurang. Beberapa faktor yang menyebabkan kerusakan padang lamun antara lain: pencemaran limbah industri, limbah pertanian, pembuahan sampah organik cair, pengerukan pasir dan reklamasi, serta pembabatan langsung. Persentesae kerusakan tertinggi terjadi di sekitar pesisir Jawa, dimana pencemaran limbah dan pengerukan atau pengurugan termasuk katagori tinggi. Sehingga diperlukan perencanaan pembanguanan dalam pengelolaan Daerah Perlindungan Lamun untuk menjaga kelestarian sumberdaya lamun dan ekosistemnya dengan program trismades ini.

Zonasi Daerah Perlindungan Lamun di Kabupaten Bintan

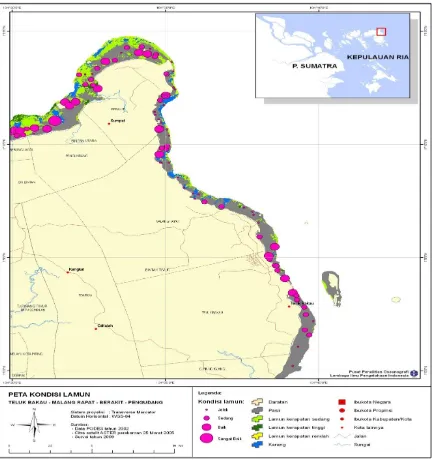

Sebagaimana layaknya pulau-pulau kecil lainnya di wilayah pesisir Indonesia, maka ekosistem pesisir yang terdapat di pesisir timur Pulau Bintan pada umumnya didominasi oleh tiga ekosistem utama, yaitu ekosistem mangrove, lamun dan terumbu karang. Hasil dari pengamatan lamun dengan menggunakan metoda RRA di beberapa stasiun yang mencakup 4 desa (Desa Pengudang, Berakit, Malang Rapat dan Teluk Bakau) ditemukan 10 jenis lamun dari 12 jenis lamun yang ada di Indonesia (Gambar 1). Hal ini menunjukkan bahwa lokasi pengamatan (Pulau Bintan bagian utara-timur) memiliki keanekaragaman jenis lamun yang tinggi.

Jenis-jenis lamun yang ditemukan tersebut antara lain adalah: Cymodocea

Gambar 1. Peta Sebaran Lamun dan Kondisi Padang Lamun (Sumber: LIPI, 2009)

Penyusunan zonasi secara terpadu dilakukan melalui tiga pendekatan (Dahuri dkk, 2001). Pertama penyusunan rencana zonasi mempertimbangkan kebijakan pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, kepentingan masyarakat adat dan hak-hak ulayat, serta kepentingan yang bersifat khusus. Kedua, pendekatan bioekoregion spesifik lokal seperti (Hartoko, 2004).

1.

Identifikasi wilayah spesifik yang dimiliki wilayah studi seperti muara yang di fungsikan sebagai kawasan utama dan pendukung untuk kegiatan apa saja;2.

Identifikasi sifat ekologis dan biota spesifik3.

Identifikasi kegiatan utama perikanan seperti perikanan demersal.masa lampau sampai saat ini. Permasalahan utama yang mempengaruhi kerusakan padang lamun adalah kerusakan yang diakibatkan oleh adanya kegiatan pengerukan dan penimbunan serta pencemaran air akibat fasilitas produksi minyak, pemasukan pencemaran di sekitar fasilitas industri, dan limbah air panas dari pembangkit listrik. Gillbert, A.J. and R. Jansenn (1998), menyebutkan beberapa kegiatan manusia yang berpengaruh dan menimbulkan dampak terhadap padang lamun. Padang lamun merupakan bagian integral dari sumberdaya pesisir dan lautan, sehingga pembuatan kebijakan pengelolaannya tidak terlepas satu kesatuan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu.Oleh karena itu, desain kebijakan pengelolaan padang lamun lebih ditekankan pada tiga aspek, yaitu aspek teknis dan ekologis (yang dalam studi ini disebut aspek biofisik); aspek sosial ekonomi dan budaya; dan aspek sosial politik.

Komponen biofisik merupakan komponen utama dari sumberdaya alam yang perlu dikelola dengan baik. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan kawasan padang lamun tidak terlepas dari proses-proses ekologis dan biologis yang berlangsung di dalamnya. Kebijakan yang diambil diharapkan dapat menjaga keutuhan segenap komponen biofisik, baik biotanya maupun habitat dan lingkungannya. Arahan kebijakan biofisik dalam studi ini ditekankan pada keinginan untuk menjaga padang lamun agar tetap memberikan manfaat ekologis kepada seluruh biota yang terasosiasi dengan keberadaan ekosistem ini. Oleh karena itu, arahan kebijakannya seoptimal mungkin lebih ditekankan pada aspek konservasi, namun demikian tetap memperhatikan pendekatan pemanfaatan lestari. Dari gambar peta 1 diatas program trismades juga meliputi Desa Pengudang, Berakit sampai dengan Teluk Bakau. Dengan sebaran padang lamun yang sangat baik di Kabupaten Bintan ini maka perlu dilakukan pengelolaan perlindungan lamun secara berkelanjutan. Berikut ini adalah peta dari Rencana Zonasi dalm Perlindungan Lamun dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

(c) (d)

Gambar 2. Zonasi Daerah Perlindungan Lamun (a) Desa Berakit (b) Desa Pengudang (c) Desa Malang Rapat (d) Desa Teluk Bakau

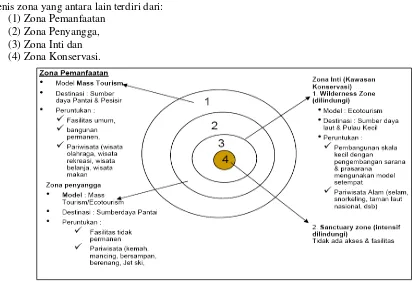

Model Perencanaan Pengembangan Daerah Perlindungan Lamun dapat dirancang kedalam 4 jenis zona yang antara lain terdiri dari:

(1) Zona Pemanfaatan (2) Zona Penyangga, (3) Zona Inti dan (4) Zona Konservasi.

Klasifikasi I : pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan ; Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi I memiliki sifat yang sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan. Pemerintah kabupaten/kota tidak dapat melakukan peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain terhadap kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk kedalam klasifikasi I.

Klasifikasi T : pemanfaatan bersyarat secara terbatas ; Pemanfaatan bersyarat secara terbatas bermakan bahwa kegiatan dan penggunaan ruang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut: Pembatasan pengoperasian, pembatasan waktu operasi suatu kegiatan atau pembatasan jangka waktu kegiatan yang akan dilakukan. Pembatasan intensitas ruang, kerapatan, kepadatan, atau jarak sebar. Pembatasan jumlah pemanfaatan. jika suatu kegiatan sudah cukup dalam suatu zona tertentu, maka pemanfaatan yang diusulkan tidak diizinkan.

Klasifikasi B : Pemanfataan bersyarat tertentu ; Pemanfaatan bersyarat tertentu, untuk mendapatkan izin atas suatu kegiatan atau pemgunaan lahan diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu. Contoh: Amdal. Disinsentif, menambah infrastruktur

Klasifikasi X : pemanfaatan yang tidak diperbolehkan

Proses penyusunan tata ruang pesisir dan konfigurasi zonasi dapat dilakukan dengan teknik overlay (tumpang susun) peta-peta tematik yang memuat karakteristik biofisik wilayah pesisir dari setiap kegiatan pembangunan yang direncanakan dan peta penggunaan ruang pesisir saat ini (Tahir, 2002). Perencanaan penggunaan ruang merupakan kegiatan seleksi sebaran ruang untuk tujuan spesifik dengan memadukan informasi kesesuaian lahan, permintaan akan alternatif produk dan penggunaan, kesempatan perluasan dengan ketersediaan ruang dan dalam sistem kelembagaan yang ada (Pirzan, 2000). Perencanaan tata ruang dimulai dari kegiatan evaluasi ruang yang mengidentifikasikan karakteristik dan menilainya untuk keperluan tipe wilayah tertentu secara spasial, perencanaan pemusatan kegiatan tertentu juga pengelompokkan wilayah tertentu untuk tujuan yang ditetapkan (Branch, 1998).

III. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan

Pelestarian ekosistem padang lamun merupakan suatu usaha yang sangat kompleks untuk dilaksanakan, karena kegitan tersebut sangat membutuhkan sifat akomodatif terhadap segenap pihak baik yang berada sekitar kawasan maupun di luar kawasan. Pada dasarnya kegiatan ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan dari berbagai kepentingan. Namun demikian, sifat akomodatif ini akan lebih dirasakan manfaatnya bilamana keberpihakan kepada masyarakat yang sangat rentan terhadap sumberdaya alam diberikan porsi yang lebih besar. Daerah Perlindungan Lamun di Kabupaten Bintan ini dibagi jadi empat (4) desa, yaitu Desa Pengudang, Beakit, Malang Rapat, dan Teluk Bakau. Dengan adanya zonasi daerah perlindungan lamun di Pulau Bintan ini maka dapat meningkatkan proram Trismades dalam pembangunan daerah khususnya Pulau Bintan.

Saran

DAFTAR PUSTAKA

---. 2007. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang. Jakarta.

Budiharsono S., 2002, Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan, Pradnya Paramita, Jakarta.

Branch M.C., 1998, Regional Planning, In Introduction and Explanation Preager, New York Wespart Connection, London

Dahuri, R., J. Rais, S.P.Ginting, dan M.J.Sitepu., 2001, Pengelolaan Sumberdaya

Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu (Edisi Revisi), PT. Pradnya Pratama, Jakarta.

Darwanto, 2000, Mekanisme Pengelolaan Perencanaan Tata Ruang Wilayah

Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil Serta Hubungannya Antar Perencanaan Tingkat Kawasan Kabupaten, Propinsi, dan Nasional, Makalah pada Temu Pakar Penyusunan Konsep Tata Ruang Pesisir, Jakarta.

Dirhamsyah.(2007). An Economic Valuation of Seagrass Ecosystems In East

bintan, Riau Archipelago, Indonesia. Jurnal Oseanologi dan Limnologi di Indonesia (2007) 33: 257 - 270 ISSN 0125–9830.

Gillbert, A.J. and R. Jansenn. 1998. Use of environmental functions to communicate the values of amangrove ecosystem under different management regimes. Ecological Economics (25). 323-346 pp.

Hartoko, A., 2004a, Laporan Proyek Asian Development Bank – Coastal

Resources Management Project, ADB-CRMP, Jakarta

Haerumen H, 1996, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Lingkungan Alam

Wilayah Pesisir, Kantor Menteri Lingkungan Hidup, Jakarta.

Nellemann, C., E. Corcoran, C.M. Duarte, L. Valdes, C. DeYoung, L. Fonseca, G. Grimsditch.

(Eds). (2009). Blue carbon: the role of healthy oceans in

binding carbon. United Nations Environment Programme, GRID-Arendal

Pirzan A.M., Pelestarian Sumberdaya Kepiting Bakau Scylla sp. di Perairan

Pantai Timur Sulawesi Selatan, Jurnal Litbang Pertanian, 2000, 19(2) 18- 27.