○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Volume 19 No. 1, Februari, 2011 Volume 19 No. 1, Februari, 2011Volume 19 No. 1, Februari, 2011 Volume 19 No. 1, Februari, 2011 Volume 19 No. 1, Februari, 2011 zzzzzzzzzzzzzzz 11111

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 2 2 2 2

2 zzzzzzzzzzzzzzz WWartWWWartartartarta Konserva Konserva Konservasi La Konserva Konservasi Lasi Lasi Lahan Basahasi Lahan Basahahan Basahahan Basahahan Basah

Warta Konservasi Lahan Basah

Warta Konservasi Lahan Basah (WKLB) diterbitkan ataskerjasama antara Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Ditjen. PHKA), Departemen Kehutanan RI dengan Wetlands International - Indonesia Programme (WI-IP), dalam rangka mendukung pengelolaan dan pelestarian

sumberdaya lahan basah di Indonesia.

WKLB diterbitkan untuk mewadahi informasi-informasi seputar perlahanbasahan Indonesia yang datang dari berbagai kalangan baik secara individu maupun kolektif. Diharapkan media WKLB ini dapat berperan dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepedulian seluruh lapisan masyarakat untuk memanfaatkan dan mengelola lahan basah secara bijak dan berkesinambungan.

DEWAN REDAKSI:

Pimpinan Redaksi: Direktur Program WI-IP

Anggota Redaksi: I Nyoman N. Suryadiputra dan Triana

“Artikel yang ditulis oleh para penulis, sepenuhnya merupakan opini yang bersangkutan dan Redaksi tidak bertanggung jawab terhadap isinya”

Ucapan Terima Kasih dan Undangan

Secara khusus redaksi menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh penulis yang telah berperan aktif dalam terselenggaranya majalah ini. Sumbangsih tulisan berharga tersebut, sangat mendukung bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pelestarian lingkungan khususnya lahan basah di republik tercinta ini.Kami juga mengundang pihak-pihak lain atau siapapun yang berminat untuk menyumbangkan bahan-bahan berupa artikel, hasil pengamatan, kliping, gambar dan foto, untuk dimuat pada majalah ini. Tulisan diharapkan sudah dalam bentuk soft copy, diketik dengan huruf Arial 10 spasi 1,5 dan hendaknya tidak lebih dari 4 halaman A4 (sudah berikut foto-foto).

Semua bahan-bahan tersebut termasuk kritik/saran dapat dikirimkan kepada: Triana - Divisi Publikasi dan Informasi

Wetlands International - Indonesia Programme

Jl. A. Yani No. 53 Bogor 16161, PO Box 254/BOO Bogor 16002 tel: (0251) 831-2189; fax./tel.: (0251) 832-5755

e-mail: [email protected]

Foto sampul muka:

Penanaman mangrove oleh siswa-siswi SMA Badamussalam, Serang (Foto: Hidayat Sunarsyah)

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Volume 19 No. 1, Februari, 2011 Volume 19 No. 1, Februari, 2011Volume 19 No. 1, Februari, 2011 Volume 19 No. 1, Februari, 2011 Volume 19 No. 1, Februari, 2011 zzzzzzzzzzzzzzz 33333 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Dari Redaksi

Fokus Lahan Basah

Rehabilitasi Ekosistem Pesisir di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur 4

Konservasi Lahan Basah

MANGROVE: Peredam Gelombang Laut dan Abrasi Pantai, Mengurangi Resiko Bencana 6

Berita Kegiatan

Pelatihan dan Lokakarya: Adaptasi Perubahan Iklim Berbasis Ekosistem dan Masyarakat

Bogor, 1 – 4 November 2010 8

Laporan Kegiatan Peringatan Hari Lahan Basah Sedunia, 2 Februari 2011

diselenggarakan di Ds. Sawah Luhur, Kec. Kasemen, Serang-Banten, 19 Februari 2011 10

Aksi Penanaman Mangrove oleh Peserta Lokakarya Nasional 12

SUSCLAM Raih Penghargaan ADIBAKTI MINA BAHARI Bidang Pesisir

Tingkat Provinsi GORONTALO Tahun 2010 13

Berita dari Lapang

Sejarah Pengelolaan Kawasan Konservasi 14

Flora dan Fauna Lahan Basah

TRISIK, Kantung Keanekaragaman Hayati YOGYA yang Terlupakan 16

Dokumentasi Perpustakaan 22

Tahukah Kita

Plankton melindungi diri dari sinar ultraviolet dengan membentuk gumpalan awan 22

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Daftar Isi

Selamat Hari Lahan Basah Sedunia, 2 Februari 2011.

Tidak terasa, tahun demi tahun telah kita lewati, tahun demi tahun pula gaung dan gema Hari Lahan Basah Sedunia membahana diseantero dunia. Lalu, apakah gelegar gema itu sudah berdampak pada perbaikan kondisi ekosistem lahan basah kita??

Tema Hari Lahan Basah tahun 2011 ini adalah “Forests for Water dan Wetlands”. Sarat makna dan pesan yang terkandung dalam tema tersebut. Lahan basah, hutan dan air adalah tiga komponen sumberdaya alam yang terangkum dalam satu kesatuan ekosistem utuh, sehingga pemanfaatan dan pengelolaannya haruslah terpadu dan utuh pula. Hutan khususnya hutan lahan basah tentu tidaklah akan tumbuh baik bila habitat lahan basahnya tercemar dan terdegradasi, begitu sebaliknya lahan basah menjadi terancam bila tegakan hutan di atasnya rusak atau hilang.

Ekosistem lahan basah yang baik yang dicirikan dengan masih baiknya tegakan pohon-pohon atau hutan di atasnya, akan menjaga keseimbangan alam di sekitarnya. Sumber air bersih, sumber mata pencaharian masyarakat, habitat tumbuhan dan hewan, penyerap panas bumi dsb. tentu saja masih akan dapat dirasakan selama ekosistem lahan basah dapat terjaga.

Pernak-pernik informasi dan kegiatan yang dapat kami sajikan pada edisi kali ini, mudah-mudahan turut andil bagi terselenggaranya pengelolaan lahan basah secara bijak dan berkesinambungan.

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 4 4 4 4

4 zzzzzzzzzzzzzzz WWartWWWartartartarta Konserva Konserva Konservasi La Konserva Konservasi Lasi Lasi Lahan Basahasi Lahan Basahahan Basahahan Basahahan Basah

Rehabilitasi Ekosistem Pesisir

di Kabupaten Sikka, NTT

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Fokus Lahan Basah

SEKILAS KABUPATEN SIKKA

K

abupaten Sikka denganibukota Maumere terletak di daratan Flores, Prop. Nusa Tenggara Timur dengan total luas daratan 1731.91 km². Kab. Sikka merupakan daerah kepulauan yang terdiri dari 18 pulau, dimana 9 pulau diantaranya berpenghuni sedangkan 9 pulau lainnya tidak berpenghuni. Pulau terbesar adalah Pulau Besar dan Pulau Palue, sedangkan pulau terkecil adalah Pulau Kambing. Wilayah administratif Kabupaten Sikka terbagi dalam 21 kecamatan dan 160 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 301.936 jiwa (Kab. Sikka, 2009), terdiri atas laki-laki sebanyak 143.158 jiwa dan

perempuan 158.805 jiwa. Umumnya matapencaharian masyarakat adalah: Pertanian (Padi, Jagung, Ubi Kayu, Ubi jalar, Sayur-sayuran, Buah-buahan), Perkebunan (kelapa, kakao, cengkeh, kopi, jambu mete, kapuk, pala, lada, vanili, pinang, tembakau, dan tanaman jarak), Kehutanan (asam dan kemiri serta produksi rotan), Peternakan (sapi, kerbau, sapi, kuda, ayam, babi, domba, kambing dan itik). Kondisi topografi Kabupaten Sikka yang berbukit dan bergunung serta berhadapan langsung dengan Laut Flores di sebelah utara dan Laut Sawu di sebelah selatan sangat potensial diterpa badai topan terutama pada musim hujan yang biasa terjadi pada bulan Pebruari dan Maret.

Hasil survey menunjukkan bahwa ancaman bahaya utama yang dihadapi oleh semua desa di pinggir pantai adalah abrasi. Abrasi pantai telah menyebabkan hilang/ rusaknya rumah dan mata pencaharian para penduduk yang tinggal di pinggir pantai (terutama nelayan). Pembangunan tambak (dengan pengalihan fungsi hutan bakau) sebagai jawaban pemerintah lokal untuk

mendorong produksi ikan/ udang, ternyata gagal dikarenakan ombak besar yang menghancurkan sebagian tambak tersebut. Beberapa tambak ditinggalkan begitu saja karena rusak parah dan tidak berfungsi. Masyarakat desa menyatakan bahwa keadaan menjadi lebih parah saat bencana tsunami yang menerjang desa-desa tersebut pada tahun 1992. Bencana tsunami yang dipicu gempa bumi tektonik berkekuatan 6,8 skala Richter tersebut menyebabkan gelombang setinggi 36 meter dan menghancurkan rumah serta sarana prasarana di pesisir pantai Flores,

menewaskan setidaknya 1.952 jiwa, 492 orang luka berat dan 1.518 luka ringan.

Rusaknya terumbu karang dan hutan Mangrove mengakibatkan terpaan badai laut dan ancaman abrasi sulit dibendung.

Disamping itu pemanfaatan/ tata guna lahan yang kurang mentaati

aturan tata ruang khususnya dalam hal pembangunan pemukiman warga ikut memperparah rusaknya

lingkungan pesisir pantai.

KEGIATAN REHABILITASI PESISIR DAN PENGEMBANGAN

MATAPENCAHARIAN

Desa Nangahale

Desa Nangahale adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka. Luas wilayahnya ± 16 km2, dengan jarak tempuh 36 km dari ibukota Kabupaten Sikka. Desa Nangahale terbagi menjadi 4 Dusun, 8 RW (Rukun Warga) dan 29 RT (Rukun Tetangga). Masyarakat Desa Nangahale pada umumnya merupakan penduduk asli Suku Tana Ai, Bajo dan Tidung, yang secara kultural dan struktural sangat dihormati dan disegani. Umumnya mereka bermatapencaharian sebagai nelayan dan petani.

Desa Nangahale merupakan salah satu desa relokasi bagi pengungsi pasca

Upaya Pengurangan Resiko Bencana, melalui kegiatan rehabilitasi

pesisir dipadukan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat

Oleh:

Abu Bakar Bachrudin*

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Volume 19 No. 1, Februari, 2011 Volume 19 No. 1, Februari, 2011Volume 19 No. 1, Februari, 2011 Volume 19 No. 1, Februari, 2011 Volume 19 No. 1, Februari, 2011 zzzzzzzzzzzzzzz 55555 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Fokus Lahan Basah

bencana gempa bumi dan tsunami Flores pada tahun 1992. Bencana ini telah memporak-porandakan harta benda, lingkungan dan fasilitas umum di sekitarnya sehingga aktivitas masyarakat terhambat bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Bencana lain yang pernah melanda Desa Nangahale adalah banjir (pada tahun 1997 dan 2002), abrasi (2003 dan 2007), dan angin kencang/badai (2008).

Bulan Oktober 2010 Wetlands International - Indonesia Programme (WI-IP) bersama masyarakat Desa Nangahale membentuk Kelompok Penghijauan Nangahale Lestari yang beranggotakan 34 orang. Kelompok ini (atas pendanaan Dipecho) akan merehabilitasi 10 ha lahan pesisir dengan menanam tidak kurang dari 30.000 tanaman mangrove dan 45.000 tanaman campuran (Ketapang, Waru, Asam, Reo dan Angsana).

Penanaman bibit mangrove akan dilakukan di sepanjang muara sungai atau lagun dan bibit campuran ditanam di pantai berpasir serta di sekitar pemukiman masyarakat. Selain kegiatan rehabilitasi, juga dilakukan kegiatan pengembangan ekonomi kelompok melalui pemberian bantuan modal usaha kepada kelompok masyarakat untuk mengembangkan alternatif

matapencaharian, sehingga diharapkan masyarakat tidak lagi merusak ekosistem mangrove. Desa Reroroja

Desa Reroroja adalah salah satu desa yang ada di Kec. Magepanda. Luas wilayah Desa Reroroja ± 41,09 km2. Terbagi menjadi 3 dusun, 7 RW (Rukun Warga) dan 24 RT (Rukun Tetangga). Jumlah penduduk 3.691 jiwa terbagi dalam 779 KK. Masyarakat Desa Reroroja pada umumnya merupakan penduduk asli Suku Mego (Lio), sebagain besar mereka bermatapencaharian sebagai petani dan nelayan, selebihnya memiliki profesi sebagai pegawai negeri dan wiraswasta.

Beberapa catatan mengenai bencana alam yang pernah melanda Desa Reroroja adalah kebakaran (1989 dan 2009), gempa bumi (1992), abrasi (1993), kekeringan (2001), angin puting beliung (2003), tsunami (2005) dan banjir (2007).

WI-IP melalui proyek Dipecho telah memfasilitasi pembentukan 2 (dua) kelompok masyarakat penghijauan dalam rangka upaya pengurangan resiko bencana melalui rehabilitasi pesisir di Desa Reroroja. Kelompok tersebut adalah Kelompok

Penghijauan Maju Bersama beranggotakan 18 orang dan Kelompok Penghijauan Ana Kalo beranggotakan 21 Orang. Hingga kini telah dibibitkan 75.000 tanaman, yang terdiri dari 30.000 tanaman mangrove dan 45.000 tanaman campuran (Waru,

Ketapang, Wukak, Angsana, Asam, Reo dan Jambu Mete). Penanaman tanaman pantai dan mangrove akan dilakukan di pesisir Desa Reroroja sepanjang kurang lebih 3 km. Untuk mendukung kegiatan ekonomi kelompok, sebagai imbalan dari kegiatan rehabilitasi di atas, kepada anggota kelompok telah diberikan modal usaha yang dialokasikan berdasarkan kemampuan anggota dalam pengelolaan usaha. Beberapa usaha produktif yang dikembangkan antara lain: beternak kambing dan babi, usaha warung, membuat kue, pukat (jaring ikan) dan tenun kain. Diharapkan kegiatan tersebut dapat menunjang perekonomian anggota kelompok sehingga upaya pelestarian ekosistem pesisir dapat terus terjaga dan berkesinambungan. zz

Kondisi pesisir Desa Nangahale

Kondisi pesisir Desa Reroroja

Kegiatan pembibitan dan persemaian tanaman bakau oleh kelompok masyarakat di Desa Nangahale

* Project Coordinator of “Linking and Learning to Strengthen Capacity and Collaboration on DRR in NTT, Indonesia” Email: [email protected] Kegiatan pembibitan dan persemaian oleh kelompok masyarakat di Desa Reroroja

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 6 6 6 6

6 zzzzzzzzzzzzzzz WWartWWWartartartarta Konserva Konserva Konservasi La Konserva Konservasi Lasi Lasi Lahan Basahasi Lahan Basahahan Basahahan Basahahan Basah

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Konservasi Lahan Basah

I

ndonesia merupakan negara kepulauan dan memiliki garis pantai dan wilayah pesisir yang sangat luas. Wilayah pesisir merupakan wilayah interaksi antara darat dan laut. Wilayah ini memiliki peran yang sangat penting tidak hanya sebagai benteng pelindung daratan, akan tetapi juga sebagai tempat produktif bagi perdagangan dan transportasi, perikanan, budidaya perairan, pertambangan serta pariwisata. Saat ini beberapa kawasan pesisir di Indonesia mengalami kerusakan. Hempasan gelombang laut, angin, pasang surut dan arus serta sedimentasi daerah delta sungai, menyebabkan berubahnya garis pantai serta menurunnya kualitas pesisir sebagai suatu ekosistem lahan basah. Hal itu terjadi karena kemampuan dan daya dukung pesisir terus berkurang dan melemah akibat kegiatan-kegiatan manusia yang merusak serta pengelolaan yang tidak bijak dan tepat. Konversi lahan menjadi pertambakan, hunian dan industri, pencemaran, dan pemanfaatan sumber daya pesisir yang berlebihan memberikan pengaruh negatif pada kestabilan kawasan pantai.Peredam gelombang laut dan abrasi

pantai, mengurangi Resiko Bencana

Oleh:

Triana

Mangrove

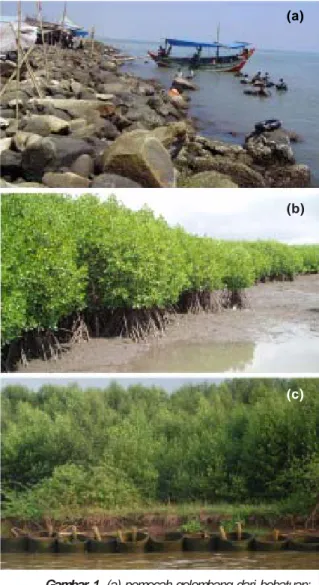

Gambar 1. (a) pemecah gelombang dari bebatuan;

(b) hutan mangrove benteng pesisir alami; (c) pemasangan breakwater di depan hutan mangrove (Foto: Wetlands International - IP)

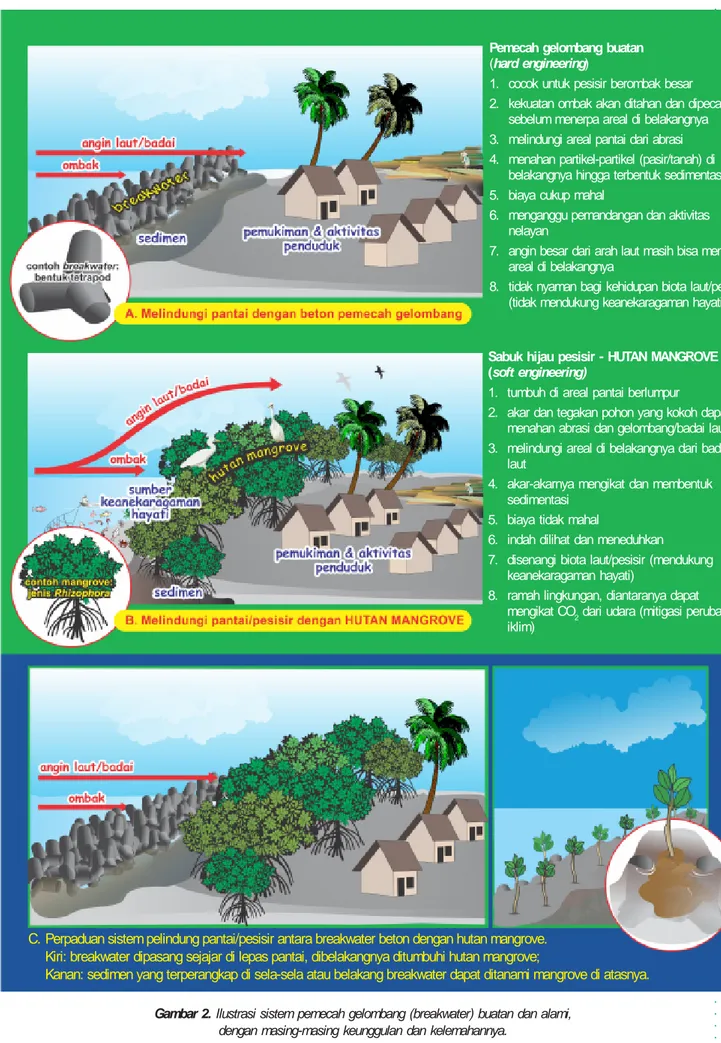

Jenis mana yang paling tepat dan efektif dari kedua sistem tersebut haruslah disesuaikan dengan kondisi alam, besar kecilnya hempasan ombak, jenis material tanah atau pasir, tersedianya dana serta kondisi sosial budaya daerah setempat. Untuk kondisi pantai bersubstrat pasir dengan deburan ombak kencang dapat dibangun pemecah ombak (hard engineering), namun bila kondisi pantai berlumpur/tanah mineral (biasanya disekitar muara) yang paling tepat adalah membangun benteng alami yaitu dengan menanam tanaman pantai diantaranya MANGROVE. Dalam kondisi tertentu seperti pantai mengandung lumpur namun ombak lautnya besar, dapat dilakukan perpaduan dari kedua sistem tersebut. Breakwater dipasang sejajar pantai di lepas pantai dan mangrove ditanam di belakang pemecah

Untuk melindungi pantai dari terjangan gelombang laut dan abrasi serta mengembalikan peran dan fungsi ekosistem pesisir yang telah rusak, setidaknya ada dua sistem perlakuan yang umum dilakukan dalam

mereduksi dan memperlemah energi gelombang laut yaitu dengan membangun sarana pemecah ombak seperti sea-wall, break-water dll. (hard engineering) dan penanaman mangrove (soft engineering).

gelombang tersebut, hingga saatnya nanti mangrove tumbuh besar dan kokoh. Secara umum, sangat dianjurkan agar hutan mangrove menjadi solusi utama dari permasalahan wilayah pesisir saat ini.

Perbandingan kelebihan dan kekurangan dari penerapan masing-masing sistem hard engineering dan soft engineering dapat dilihat pada Gambar 2.

(a)

(b)

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Volume 19 No. 1, Februari, 2011 Volume 19 No. 1, Februari, 2011Volume 19 No. 1, Februari, 2011 Volume 19 No. 1, Februari, 2011 Volume 19 No. 1, Februari, 2011 zzzzzzzzzzzzzzz 77777 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Konservasi Lahan Basah

Pemecah gelombang buatan

(hard engineering)

1. cocok untuk pesisir berombak besar

2. kekuatan ombak akan ditahan dan dipecahkan sebelum menerpa areal di belakangnya 3. melindungi areal pantai dari abrasi 4. menahan partikel-partikel (pasir/tanah) di

belakangnya hingga terbentuk sedimentasi 5. biaya cukup mahal

6. menganggu pemandangan dan aktivitas nelayan

7. angin besar dari arah laut masih bisa menerpa areal di belakangnya

8. tidak nyaman bagi kehidupan biota laut/pesisir (tidak mendukung keanekaragaman hayati)

Sabuk hijau pesisir - HUTAN MANGROVE (soft engineering)

1. tumbuh di areal pantai berlumpur 2. akar dan tegakan pohon yang kokoh dapat

menahan abrasi dan gelombang/badai laut 3. melindungi areal di belakangnya dari badai

laut

4. akar-akarnya mengikat dan membentuk sedimentasi

5. biaya tidak mahal

6. indah dilihat dan meneduhkan 7. disenangi biota laut/pesisir (mendukung

keanekaragaman hayati)

8. ramah lingkungan, diantaranya dapat mengikat CO2 dari udara (mitigasi perubahan iklim)

C. Perpaduan sistem pelindung pantai/pesisir antara breakwater beton dengan hutan mangrove. Kiri: breakwater dipasang sejajar di lepas pantai, dibelakangnya ditumbuhi hutan mangrove;

Kanan: sedimen yang terperangkap di sela-sela atau belakang breakwater dapat ditanami mangrove di atasnya. Gambar 2. Ilustrasi sistem pemecah gelombang (breakwater) buatan dan alami,

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 8 8 8 8

8 zzzzzzzzzzzzzzz WWartWWWartartartarta Konserva Konserva Konservasi La Konserva Konservasi Lasi Lasi Lahan Basahasi Lahan Basahahan Basahahan Basahahan Basah

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Berita Kegiatan

S

ebagai negara kepulauan,Indonesia memiliki sekitar 40 juta ha berbagai tipe ekosistem lahan basah alami (terutama lahan gambut 20 juta ha dan mangrove 3,1 juta ha). Namun potensi sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang disediakan oleh kedua ekosistem lahan basah tersebut terancam dampak perubahan iklim seperti kekeringan dan curah hujan yang ekstrim. Padahal dalam konteks perubahan iklim keberadaan ekosistem lahan basah berperan untuk mereduksi (mitigasi) emisi gas rumah kaca dengan cara menyerap

karbondioksida dan dari sisi adaptasi perubahan iklim, ekosistem lahan basah dapat melindungi pasokan air saat musim kering dan menyimpan pasokan air saat terjadi curah hujan yang ekstrim.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dan dikarenakan sebagian besar penduduk atau sekitar 65% penduduk Indonesia (dari 235 juta) tinggal di wilayah pesisir maka sangat penting untuk

menginformasikan dan meningkatkan penyadartahuan (awareness) para pemangku kepentingan mengenai kemungkinan dampak-dampak yang diakibatkan oleh perubahan iklim khususnya dampak di wilayah pesisir.

Wetlands International -Indonesia Programme (WI-IP) sebagai salah satu lembaga swadaya (NGO) yang bergerak di

bidang konservasi lingkungan lahan basah memandang perlunya upaya-upaya sistematis, konsisten, dan serius untuk mempersiapkan masyarakat/ekosistem lahan basah agar mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Sehubungan dengan hal tersebut, WI-IP melalui dukungan pendanaan dari Dutch Ministry of Foreign Affairs (DGIS) telah menyelenggarakan suatu

Pelatihan Lokakarya Adaptasi terhadap Perubahan Iklim berbasis Masyarakat dan Ekosistem pada 1-4 November 2010 bagi para pihak-pihak yang

terlibat langsung dalam pengelolaan ekosistem lahan basah pesisir. TUJUAN PELATIHAN -LOKAKARYA

• Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan peserta akan peran ekosistem-ekosistem lahan basah pesisir (mangrove khusunya) dalam mendukung berbagai kehidupan serta dalam adaptasi terhadap perubahan iklim

• Mengenalkan beberapa alternatif adaptasi perubahan iklim dan metode yang dapat diterapkan untuk menilai tingkat kerentanan dan bahaya di wilayah pesisir • Meningkatkan pengetahuan

peserta mengenai pendanaan global untuk adaptasi perubahan iklim dan mekanisme

pengelolaan dana global di tingkat masyarakat

PESERTA KEGIATAN Jumlah keseluruhan peserta pelatihan 30 orang terdiri dari 9 orang berasal dari institusi pemerintah dan 21 orang merupakan perwakilan dari LSM. Peserta dipilih dari berbagai wilayah pesisir Indonesia yang rawan terjadi bencana alam. Hasil pemilihan tersebut didapatkan peserta yang berasal dari Provinsi NAD, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan.

Pelatihan dan Lokakarya

Adaptasi Perubahan Iklim Berbasis Ekosistem dan

Masyarakat

Bogor, 1 – 4 November 2010

Oleh:

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Volume 19 No. 1, Februari, 2011 Volume 19 No. 1, Februari, 2011Volume 19 No. 1, Februari, 2011 Volume 19 No. 1, Februari, 2011 Volume 19 No. 1, Februari, 2011 zzzzzzzzzzzzzzz 99999 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Berita Kegiatan

FOKUS DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelatihan dan Lokakarya fokus membahas upaya-upaya adaptasi perubahan iklim dengan pendekatan ekosistem dan partisipasi

masyarakat. Pengetahuan ilmiah dasar (basic science) mengenai perubahan iklim dan terminologi yang sering digunakan dalam issue perubahan iklim disampaikan pada awal pelatihan guna menyeragamkan pemahaman peserta terlebih dahulu. Pada hari pertama dan kedua peserta mendapatkan materi di kelas, dilanjutkan dengan fieldtrip ke Muara Angke pada hari ketiga. Lokasi yang dikunjungi yaitu Suaka Margasatwa Muara Angke, Taman Wisata Alam Angke Kapuk, dan lokasi reklamasi di Pantai Indaj Kapuk. Hari terakhir peserta mengikuti lokakarya nasional pengelolaan ekosistem lahan basah pesisir.

Beberapa rekomendasi dan tindak lanjut yang diharapkan para peserta adalah sebagai berikut:

• Melakukan pelatihan serupa di tingkat daerah dengan, seperti pantai utara Jawa, Sulawesi, pulau-pulau kecil di bagian timur Indonesia dan pantai barat

Sumatera.

• Mengalokasikan lebih banyak waktu lagi bagi para peserta untuk menyajikan pengalaman sehari-hari mereka dalam menangani isu perubahan iklim.

• Meningkatkan latihan kelompok peserta untuk memberikan peluang lebih besar dalam berinteraksi dan membangun kerja sama tim.

• Pengembangan jaringan

komunikasi seluruh alumni peserta pelatihan untuk saling berbagi informasi dan pengalaman. • Pelatihan-pelatihan sejenis harus

lebih diperbanyak dan ditingkatkan.

• Penguatan jaringan dan koordinasi antar peserta (lembaga) dalam mengurangi dampak Perubahan Iklim.

* Staff Teknis WI-IP Diskusi kelompok

Kunjungan lapangan ke SM. Muara Angke

Tujuan utama proyek DIPECHO adalah Pembelajaran dan Penghubungan dalam Memperkuat Kapasitas dan

Kerjasama Bidang Pengurangan Resiko Bencana (PRB) di Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Proyek ini dikelola oleh sebuah wadah konsorsium yang anggota-anggotanya terdiri atas CARE, Wetlands International, INSIST dan FIRD. Bagian kegiatan proyek Dipecho yang dikelola oleh Wetlands International, diimplementasikan dalam bentuk gabungan antara kegiatan rehabilitasi ekosistem pesisir dengan penguatan dan pemberdayaan masyarakat termasuk upaya-upaya penciptaan matapencaharian alternatif.

Anggota konsorsium bersama dengan PMI (Palang Merah Indonesia) dan NLRC (Netherlands Red Cross) yang beroperasi di NTT saat ini, mempunyai sasaran kerja di kabupaten-kabupaten yang mempunyai resiko tinggi terhadap bencana alam. Proyek ini diimplementasikan di 10 desa di 4 Kabupaten di Propinsi NTT, yaitu:

• Kabupaten Sikka – desa Reroroja, Kec. Magepanda dan desa Nangahale, Kec. Talibura (Wetlands International di dalam wilayah kerja PMI / NLRC)

• Kabupaten Ende – desa Paupanda dan desa Tanjung, Kec. Ende Selatan (INSIST dan FIRD dengan mitra lokal Bina Swadaya)

• Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS) – desa Linammutu dan desa Oekiu, Kec. Amanuban Selatan (CARE), desa Nakfunu dan desa Noebesa, Kec. Amanuban Tengah (INSIST dan FIRD dengan mitra lokal Bina Swadaya)

• Kabupaten Kupang – desa Tolnaku, Kec. Fatuleu dan desa Nunkurus, Kec. Kupang Timur (CARE serta koordinasi proyek dan manajemen)

Kegiatan rehabilitasi diatas bertujuan untuk mengembalikan nilai, fungsi dan manfaat ekosistem lahan basah termasuk untuk mengurangi resiko bencana (diantaranya mencegah abrasi, memberikan perlindungan kepada pemukiman masyarakat), serta memperbaiki habitat bagi satwa akuatik (sebagai tempat pemijahan dan berlindung dari predator), pendukung mata pencaharian, maupun sebagai penyangga kehidupan teresterial.

DIPECHO PROJECT -

Linking and Learning to Strengthen Capacity and Collaboration on DRR in NTT, IndonesiaDibiayai oleh:

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 10 10 10 10

10 zzzzzzzzzzzzzzz WWartWWWartartarta Konservarta Konserva Konservasi La Konserva Konservasi Lasi Lasi Lasi Lahan Basahahan Basahahan Basahahan Basahahan Basah

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Berita Kegiatan

LATAR BELAKANG

Konvensi Ramsar

L

ahan basah merupakansumber kehidupan yang sangat vital bagi seluruh mahluk hidup. Menyadari begitu besar manfaat dan fungsi lahan basah, beberapa perwakilan negara-negara di dunia telah menandatangani suatu kesepakatan untuk melestarikan lahan basah yang ada di bumi ini. Kesepakatan yang dikenal dengan Konvensi

Ramsar ini tepatnya terjadi pada

tanggal 2 Februari 1971 di kota Ramsar, Iran. Indonesia masuk menjadi anggota Konvensi Ramsar pada tahun 1991 dengan

diterbitkannya Keppres 48 th 1991 yang merupakan Ratifikasi Konvensi Ramsar di Indonesia.

Setiap anggota Ramsar berhak mendaftarkan lokasi-lokasi lahan basahnya yang diakui memiliki kepentingan intenasional. Indonesia, hingga saat ini telah mendaftarkan tiga lokasi lahan basah penting dan sudah menjadi situs Ramsar, yaitu TN. Berbak, Prov. Jambi (tahun 1992), TN. Danau Sentarum, Prov. Kalimantan Barat (tahun 1994), dan terakhir TN.Wasur, Prov. Papua yang juga telah diakui sebagai lahan basah penting internasional dibawah Konvensi Ramsar pada tahun 2006.

Konvensi, awalnya fokus pada burung air dan burung migran, selanjutnya berkembang kepada kesadaran keutuhan lingkungan dan konservasi, termasuk

keanekaragaman hayatinya, bahkan kesadaran tersebut saat ini lebih bermulti fokus menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia. Dari pertemuan para anggota Konvensi Ramsar, tahun 1996, telah menetapkan bahwa tanggal 2

Februari adalah Hari Lahan Basah Sedunia, yang diharapkan para

anggota memperingatinya di negara masing-masing.

PERINGATAN HARI LAHAN BASAH SEDUNIA, 2011 DI CA. PULAU DUA DAN

WILAYAH TAMBAK DESA SAWAH LUHUR, BANTEN

Tema “FORESTS FOR WATER

AND WERLANDS”

“Hutan untuk Ketersediaan Air dan Lahan Basah”

Hari Lahan Basah Sedunia tahun 2011 ini tepat menginjak usia 40 tahun sejak dicetuskannya pada 1971 silam di kota Ramsar, Iran. Pelaksanaan kegiatan peringatan yang dilaksanakan di setiap negara-negara anggota Ramsar, tentunya lebih meriah dan semarak. Tidak

terkecuali bagi negara Indonesia yang terus berkomitmen menjaga dan melestarikan lahan basah untuk kepentingan generasi saat ini dan yang akan datang.

Berbagai kegiatan peringatan Hari Lahan Basah Sedunia tahun 2011 dilaporkan telah terlaksana di beberapa wilayah yang

diselenggarakan baik oleh institusi Pemerintah, institusi Pendidikan, LSM, Kelompok Masyarakat, swasta, dll. Seperti yang telah dilakukan oleh SMP 1 Porong, Jawa Timur, peringatan berupa kegiatan penanaman sayur di sekitar

lingkungan sekolah, pada 28 Januari 2011. Sementara Universitas Tanjungpura Pontianak yang diwakili Program Studi Agroteknologi dan Pusat Penelitian Kehati dan Masyarakat Lahan Basah (PPKMLB), telah sukses

melaksanakan seminar sehari yang diselenggarakan pada tanggal 4 Februari 2011 di R. Sidang Rektorat. Wetlands International – IP (WIIP) yang juga sebagai focal

point Konvensi Ramsar di Indonesia

bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Dep. Kehutanan telah menyelenggarakan peringatan Hari Lahan Basah Sedunia yang difokuskan di CA. Pulau Dua, Banten dan sekitar wilayah penyangganya.

Laporan Kegiatan

Peringatan Hari Lahan Basah Sedunia, 2 Februari 2011

diselenggarakan di Ds. Sawah Luhur, Kec. Kasemen, Serang-Banten,

19 Februari 2011

“Forests for Water and Wetlands”

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Volume 19 No. 1, Februari, 2011 Volume 19 No. 1, Februari, 2011 Volume 19 No. 1, Februari, 2011 Volume 19 No. 1, Februari, 2011

Volume 19 No. 1, Februari, 2011 zzzzzzzzzzzzzzz 1111111111 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Berita Kegiatan

PERINGATAN HARI LAHAN BASAH SEDUNIA TAHUN 2011, OLEH WETLANDS

INTERNATIONAL – IP

Peringatan kali ini dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2011 di kawasan CA. Pulau Dua yang lebih dikenal oleh masyarakat sekitar dengan nama Pulau Burung, juga di sekitar wilayah tambak Desa Sawah Luhur, Kec. Kasemen, Kota Serang, Banten. Peringatan melibatkan tidak kurang dari 130 peserta yang mewakili unsur-unsur Kelompok Masyarakat Petani Tambak, siswa-siswi SMA Badamussalam Serang, MAPALA Tirta Yasa Banten, Sahabat Burung Indonesia, Seksi Konservasi Wilayah I Serang, Bidang KSDA, Ditjen. PHKA, Loka PSPL Serang Ditjen. Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, serta WIIP. Kegiatan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pengamatan burung, simulasi survey bagi siswa-siswi sekolah tingkat atas, serta penanaman bakau. Sasaran yang ingin dicapai dari seluruh kegiatan adalah seluruh stake holders yang terlibat dapat lebih memahami betapa kerusakan yang menimpa ekosistem pesisir lingkungan mereka merupakan ancaman serius bagi seluruh kehidupan disana, termasuk kelestarian

ekosistem di kawasan CA. Pulau Dua. Dari pemahaman yang ada, diharapkan timbul kesadaran dan kepedulian bersama untuk menjaga dan memperbaiki kondisi lingkungan. Antusias siswa-siswi SMA

Badamussalam yang notabenenya adalah generasi muda penerus tongkat estafet pengelolaan pesisir di Teluk Banten, patutlah diberi apresiasi. Pelibatan mereka pada pengamatan burung air di CA. Pulau Dua, simulasi inventarisasi flora-fauna pada ekosistem mangrove, simulasi kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir Desa Sawah Luhur, serta penanaman bakau, menjadi pengalaman berharga bagi mereka. Dari waktu yang cukup singkat tersebut, siswa-siswi sangat dengan cepat memahami dan mengerti akan fungsi dan peran hutan mangrove. Hal itu terlihat jelas dari presentasi yang mereka sampaikan. Mereka sangat berharap agar orang tua, sanak famili mereka, serta para pemangku kebijakan di wilayahnya, untuk bergandeng bersama mendukung program penghijauan tambak pesisir mereka. Mereka meyakinkan bahwa pengelolaan tambak ramah

lingkungan yaitu dengan disertai penghijauan tanaman bakau di sepanjang pematang atau di tengah tambak akan lebih menguntungkan baik secara ekologi maupun

ekonomi. Banyak manfaat yang akan diberikan hutan mangrove, seperti tambak menjadi rindang dan sejuk, akar-akar mangrove

mengokohkan pematang, ikan tangkapan meningkat, mencegah intrusi air laut yang lebih parah, dan dapat membentuk sabuk hijau pesisir yang akan melindungi pemukiman dari terjangan badai laut.

Harapan besar dari lapisan masyarakat di atas, mendapat sambutan positif dari para pelabat perwakilan insitusi yang hadir. Tanggapan dan arahan diantaranya disampaikan oleh Direktur Kawasan dan Konservasi Hutan Ditjen. PHKA, Kepala Seksi BKSDA Serang, perwakilan Loka PSPL Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Aparat Pemerintahan Desa, dan Direktur Program WIIP. Intinya bahwa penghijauan tambak di pesisir Desa Sawah Luhur yang juga merupakan kawasan

penyangga CA. Pulau Dua, tidak hanya akan bermanfaat bagi masyarakat sekitar, tetapi juga akan berdampak bagi kelestarian CA. Pulau Dua khususnya

keanekaragaman hayati burung-burung air yang menjadi salah satu kekayaan alam CAPD sejak dahulu.

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 12 12 12 12

12 zzzzzzzzzzzzzzz WWartWWWartartarta Konservarta Konserva Konservasi La Konserva Konservasi Lasi Lasi Lasi Lahan Basahahan Basahahan Basahahan Basahahan Basah

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Berita Kegiatan

Aksi Penanaman

Mangrove oleh Peserta

Lokakarya Nasional

Oleh:

Ita Sualia

LATAR BELAKANG

S

ebagai negara kepulauan,Indonesia memiliki sekitar 15 juta ha ekosistem lahan basah pesisir dimana sekitar 3,2 juta nya adalah ekosistem mangrove. Berdasarkan catatan

World Atlas of Mangrove (Spalding et.al, 2010), mangrove Indonesia

adalah terluas di dunia, atau sekitar 21% dari luas mangrove yang ada di seluruh dunia. Sifatnya yang dapat menyerap CO2 menyebabkan mangrove berperan meredam laju perubahan iklim global sekaligus dapat memperkecil dampak kenaikan muka air laut terhadap pemukiman. Namun besarnya potensi jasa lingkungan ekosistem mangrove yang dimiliki oleh Indonesia tersebut, tidak lantas menyebabkan upaya pengelolaannya menjadi lebih baik. Pertumbuhan ekonomi, antara lain perkembangan pemukiman dan industri perikanan merupakan salah satu pemicu terbesar kerusakan ekosistem mangrove Indonesia.

Kelompok Kerja Mangrove Nasional (KKMN) resmi berdiri pada tahun 2006, merupakan kelompok kerja lintas sektor/instansi (Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup, Dalam Negeri, Pembangunan Daerah Tertinggal, Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Lembaga Ilmu

Pengetahuan Indonesia, Badan

Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional, Badan Pertahanan Nasional, Badan Reserse Kriminal Polisi Republik Indonesia), pakar dan praktisi mangrove, serta lembaga swadaya masyarakat yang terkait pengelolaan mangrove. Wetlands International Indonesia - Programme (WI-IP) sebagai organisasi yang bergerak pada upaya-upaya pelestarian lahan basah merupakan salah satu anggota KKMN.

KKMN memandang bahwa diperlukan upaya yang sistematis, konsisten, dan serius untuk menyebarluasan

informasi, meningkatan pemahaman masyarakat pada upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di ekosistem mangrove yang

berkelanjutan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh KKMN adalah

menyelenggarakan suatu Lokakarya Nasional “Peran Mangrove dalam

Mitigasi Bancana dan Perubahan Iklim”, dilanjutkan dengan aksi

penanaman mangrove. PELAKSANAAN KEGIATAN Aksi penanaman mangrove dilakukan pada hari Rabu, 15 Desember 2010 bertempat di areal pertambakan Desa Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen Kota Serang, Provinsi Banten. Penanaman melibatkan tidak kurang

dari 86 peserta, 51 peserta dari peserta lokakarya nasional dan 35 peserta mewakili unsur-unsur Pemerintah Kota Serang, Pemerintah Desa Sawah Luhur, Karang Taruna, Kelompok Petambak, Perwakilan siswa-siswi SMU berserta guru, Seksi Konservasi Wilayah I Serang dan staff WIIP. Acara dimulai dengan sambutan selamat datang oleh Bapak Rd. Rifky Sirodjan Kepala Seksi Konservasi Wilayah I Serang dan Bapak M. Falati, Perwakilan Pemerintah Desa Sawah Luhur. Acara dialnjutkan dengan penanaman 200 bibit mangrove jebis Rhizophora stylosa dan Rhizophora mucronata di areal tambak dan penjelasan teknis penghitungan karbon mangrove oleh Ragil Satriyo dan Ita Sualia, staff WIIP. Acara ditutup dengan dari Bapak Nyoman Suryadiputra dan Bapak Fairuz perwakilan tim pakar KKMN. Dalam penutup disampaikan bahwa KKMN berharap kedepan dapat memeiliki kegiatan rutin tahunan di Desa Sawah Luhur tersebut. zz

Desa Sawah Luhur, Propinsi Banten,

15 Desember 2010

Penanaman 200 bibit mangrove di areal pertambakan Desa Sawah Luhur (atas); para peserta lokakarya nasional berfoto bersama (bawah)

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Volume 19 No. 1, Februari, 2011 Volume 19 No. 1, Februari, 2011 Volume 19 No. 1, Februari, 2011 Volume 19 No. 1, Februari, 2011

Volume 19 No. 1, Februari, 2011 zzzzzzzzzzzzzzz 1313131313 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Berita Kegiatan

SUSCLAM Raih Penghargaan

ADIBAKTI MINA BAHARI

Bidang Pesisir

Tingkat Provinsi GORONTALO Tahun

2010

G

orontalo- Dalam rangkamemperingati hari

nusantara ke XI tahun 2010, dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo telah melaksanakan penilaian terhadap individu-individu baik dalam lingkup pemerintahan, lembaga non pemerintah serta masyarakat. Dasar penilaian ini sendiri adalah indivindu-individu maupun kegiatan-kegiatan yang dianggap mampu mendorong dan memotivasi pembangunan pengelolaan dan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Program teluk Tomini atau Sustainable

Coastal Livelihoods and Management

(SUSCLAM) bertujuan memfasilitasi para pihak di Teluk Tomini untuk meningkatkan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang dapat membantu miningkatkan pendapatan masyarakat pesisir di tiga provinsi yakni Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah dianggap memenuhi kriteria-kriteria di atas sehingga berdasarkan surat keputusan kepala dinas Perikanan dan Kelautan provinsi Gorontalo nomor : 523/ DPK/668/XII/2010 tentang PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN ADIBAKTI MINA BAHARI DI BIDANG PESISIR TINGKAT PROVINSI GORONTALO TAHUN 2010 dengan nilai 88, 10.

Penganugerahan penghargaan Adibakti Mina Bahari bidang Pesisir tingkat provinsi Gorontalo tahun 2010 dilaksanakan dalam rangkaian upacara memperingati hari Nusantara ke-XI tahun 2010 yang diselenggarakan di halaman PT. Pelindo Gorontalo (pelabuhan Kota Gorontalo) dan yang mewakili program SUSCLAM untuk menerima penghargaan tersebut adalah bapak Rahman Dako selaku koordinator program.

Koordinator Program SUSCLAM saat menerima penghargaan Adibakti Mina Bahari dari Bapak Gubernur Gorontalo.

SEKILAS TENTANG PROGRAM TELUK TOMINI

Program Teluk Tomini atau disebut juga SUSCLAM (Sustainable Coastal Livelihoods and Management) adalah program pengelolaan pesisir di Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah dengan masa lima tahun (2007-2012). Program ini dibiayai dana hibah pemerintah Kanada yang disalurkan melalui CIDA (Canadian International Development

Agency). Pelaksana Program adalah IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources)

Kantor Regional Asia yang bekerjasama dengan mitra Canada (Lestari Sustainable Development Consultant Inc.) dan mitra administratif di Indonesia yaitu Wetlands International - Indonesia Programme. SUSCLAM juga bermitra dengan organisasi nir-laba lokal, Perkumpulan Japesda di Gorontalo dan Yayasan Uwelutu di Perigi Moutong. Sasaran utama Program Teluk Tomini adalah meningkatkan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut Teluk Tomini untuk memperbaiki penghidupan masyarakat pesisir.

Program Teluk Tomini - SUSCLAM Jl. Makasar No. 40 Dulalowo, Kota Gorontalo, Prop. Gorontalo 96128 Tel/Fax: +62 435 830 945; E-mail: [email protected] www.teluktomini.org

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 14 14 14 14

14 zzzzzzzzzzzzzzz WWartWWWartartarta Konservarta Konserva Konservasi La Konserva Konservasi Lasi Lasi Lasi Lahan Basahahan Basahahan Basahahan Basahahan Basah

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Berita dari Lapang

MASA PENDUDUKAN BELANDA

• Pada tanggal 22 Juli 1912, Dr. SH Koorders mendirikan

Perkumpulan Perlindungan Alam bernama “Netherlandsch Indische Vereeniging Tot Natuur Bescherming” untuk “melindungi alam Indonesia dari kerusakan”.

• Mengusulkan kepada pemerintah untuk melindungi kawasan-kawasan dan jenis-jenis tertentu.

• Mempelopori pembuatan peraturan-peraturan dan tulisan-tulisan serta penelitian-penelitian tentang perlindungan alam.

• Mengusulkan 12 lokasi agar dipertahankan sebagai Cagar Alam: beberapa danau di Banten, Pulau Krakatau, dan Pulau Panaitan, laut Pasir Bromo, Pulau Nusa Barung, Semenanjung Purwo dan Kawah Ijen.

• 1930, dibentuknya Natuur

Bescherming Ordonantie, yang

dalam bahasa Indonesia berarti Undang-undang perlindungan alam.

• 1937, dibentuknya badan: Natuur

Bescherming Afdeling Ven’s Lands Flantatuin” untuk

mengawasi cagar alam dan suaka margasatwa yang telah ditunjuk.

• 1940, dibentuknya Peraturan Perburuan Jawa-Madura. Sejak itu, pengelolaan kawasan Ujung Kulon berada di bawah Kantor Besar Kehutanan di Bogor, sedangkan Kawasan Cagar Alam dan Suaka Margasatwa lainnya diserahkan kepada Inspektur Kehutanan Provinsi.

JAMAN SETELAH KEMERDEKAAN

• 1947, penunjukkan Bali Barat sebagai Suaka Alam baru atas prakarsa dari Raja-raja Bali.

• 1952, terbitnya PP 20 tahun 1952. Mendukung PP tersebut

dibentuklah Urusan Perlindungan Alam di bawah Jawatan Kehutanan RI, dengan menempatkan pegawai khusus yang bertugas menyusun kembali urusan-urusan perlindungan alam.

• 1952, dibentuk suatu badan bernama Lembaga Pengawetan Alam (LPA) yang merupakan bagian dari Pusat Penyelidikan Alam Kebun Raya Bogor, bertugas menangani usaha-usaha pelestarian alam

• 1971, dibentuk Direktorat PPA dibawah Ditjen Kehutanan

• 1980, Taman Nasional ditangani oleh PPA (Di bawah Departemen Pertanian-Dirjen Kehutanan).

• 1982, diadakan Konggres Taman Nasional sedunia di Bali

• 1990, terbitnya UU No. 5 tahun 1990. Pada saat itu dibentuk KPA dan KSA baik di darat maupun di PERAIRAN.

• Kawasan baik di daratan maupun perairan: CA, SM, TN, TWA, TAHURA

• IUCN →→→→ “an area of land and/or→

sea especially dedicated to the protection and maintenance of biological diversity, and of natural and associated cultural resources, and managed through legal or other effective means”

• CBD (1992): “Geographically defined

area, which is designated or regulated and managed to achieve specific conservation objective”

SEJARAH PENGELOLAAN

KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM PERAIRAN DI INDONESIA

(TERMASUK LAUT)

Pada masa sebelum kemerdekaan, konservasi di Indonesia menganut ketentuan yang dibuat oleh

Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, diantaranya Ordonansi Perlindungan Binatang-binatang Liar tahun 1931, Ordonansi Perburuan tahun 1931, Ordonansi Perburuan Jawa dan Madura tahun 1940 dan Ordonansi Perlindungan Alam tahun 1941. Bahkan pada akhir abad ke 19 Pemerintah Hindia Belanda telah menetapkan beberapa kawasan konservasi seperti Cagar Alam

Cibodas pada tahun 1885. Mayoritas

kawasan konservasi yang berbentuk

Cagar Alam dan Suaka Margasatwa

ditetapkan oleh Pemerintah Belanda pada awal abad ke 20. Selain itu banyak jenis-jenis yang pada masa itu telah menunjukkan

kecenderungan terancam punah telah ditetapkan sebagai jenis yang dilindungi mutlak, antara lain Badak Jawa, Orangutan, Owa, Gajah, Tapir, Komodo, Cenderawasih. Hal ini

menunjukkan bahwa jauh sebelum kemerdekaan, masalah konservasi telah menjadi bagian yang penting dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Setelah masa kemerdekaan, urusan konservasi pada awalnya ditangani oleh Pusat Penyelidikan Alam dibawah Lembaga Biologi Nasional. Pada tahun 1964, Pusat Penyelidikan Alam tersebut digabung dengan Bagian Perlindungan Alam, Jawatan Kehutanan menjadi Bagian

Perlindungan dan Pengawetan Alam (PPA) dibawah Jawatan Kehutanan. Pada tahun 1967

dengan keluarnya Undang-undang

Sejarah Pengelolaan Kawasan Konservasi*

Oleh:

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Volume 19 No. 1, Februari, 2011 Volume 19 No. 1, Februari, 2011 Volume 19 No. 1, Februari, 2011 Volume 19 No. 1, Februari, 2011

Volume 19 No. 1, Februari, 2011 zzzzzzzzzzzzzzz 1515151515 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Berita dari Lapang

Nomor 5 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan masalah konservasi diatur di dalam kerangka pengelolaan hutan.

Sejak tahun 1975 urusan konservasi ditangani oleh Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam, Ditjen

Kehutanan Departemen Pertanian sampai dengan tahun 1983. Sejak berdirinya Departemen Kehutanan tahun 1983, terpisah

dari Departemen Pertanian, masalah konservasi ditangani oleh Direktorat Jenderal tersendiri, yang saat itu bernama Ditjen

Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA). Kemudian pada tahun 1999 berubah menjadi Ditjen Perlindungan dan Konservasi Alam (PKA). Selanjutnya sejak tahun 2002 hingga saat ini bernama Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA).

Berdasarkan UU No. 39 Tahun 2008, nama Departemen Kehutanan diubah menjadi Kementerian Kehutanan, sedangkan nomenklatur Ditjen PHKA tidak diubah. Struktur organisasi Kementerian Kehutanan mengacu kepada Perpres No. 47 Tahun 2009.

Saat ini dasar hukum pengelolaan konservasi adalah mengacu kepada Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya serta UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Di Kementerian Kehutanan, unit pengelola kawasan konservasi perairan dan laut, memiliki beberapa perubahan nama sebagai berikut :

• 1983 Subdit Kawasan

Konservasi Laut, Dit. Pelestarian Alam, Ditjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA)

• 1997 Subdit. Suaka Alam dan Perairan, Dit. Bina Kawasan Suaka Alam dan Konservasi Flora Fauna, Ditjen PHPA

• 1999 Subdit. Konservasi Lahan Basah dan Laut, Dit. Konservasi Kawasan (KK), Ditjen

Perlindungan dan Konservasi Alam (PKA)

• 2000 Subdit. Konservasi Sistem Penyangga Kehidupan dan Lahan Basah, Dit. KK, Ditjen PKA

• 2002 Subdit. Konservasi Kawasan Lahan Basah, Dit. KK, Ditjen. Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA)

• 2005 Subdit. Lahan Basah, Konservasi Laut dan Ekosistem Esensial, Dit. KK, Ditjen. PHKA

PERATURAN PERUNDANGAN

Landasan hukum pengelolaan kawasan hutan dan kawasan konservasi, termasuk kawasan konservasi perairan, adalah sebagai berikut:

• Undang-undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi SDAH dan Ekosistemnya;

• Undang-undang No 5 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Ramsar;

• Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

• Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

• Undang-undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;

• Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang

Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan TN, Tahura, dan TWA;

• Peraturan Pemerintah No 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Suaka Alam;

• Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;

• Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;

• Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah

Otonomi;

• Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2007 tentang Perencanaan Hutan;

• Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;

• Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

• Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan KSA dan KPA;

• SK Menteri Kehutanan No. 613/ Kpts-II/1977 tentang Pedoman Pengukuhan KSA dan KPA Perairan (Penataan Batas Perairan Laut);

• SK Menhut No. 167/Kpts-II/1994 tentang Sarana dan Prasarana;

• SK Menhut No. 446/Kpts-II/1996 tentang Tata Cara Permohonan, Pembinaan, Pencabutan Ijin Pengusahaan Pariwisata Alam;

• SK Menhut No. 447/Kpts-II/1996 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Pengusahaan Pariwisata Alam;

• SK Menhut No. 8205/Kpts-II/ 2002 tentang Pedoman Rehabilitasi di Kawasan Taman Nasional;

• Peraturan Dirjen PHKA No. SK 102/IV/Set-3/2005 tentang Juknis Pengamanan Kawasan

Konservasi di Wilayah Laut;

• SK Dirjen PHKA No. 15A/Kpts/Dj-V/2000 tentang Pedoman Pengamanan Terumbu Karang dan Ekosistemnya.

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 16 16 16 16

16 zzzzzzzzzzzzzzz WWartWWWartartarta Konservarta Konserva Konservasi La Konserva Konservasi Lasi Lasi Lasi Lahan Basahahan Basahahan Basahahan Basahahan Basah

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Flora & Fauna Lahan Basah

TRISIK, Kantung Keanekaragaman Hayati

YOGYA yang Terlupakan

Oleh:

Shaim Basyari*

Y

ogyakarta merupakan suatukawasan di pulau Jawa yang memiliki keunikan tersendiri dibandingkan kawasan lain di Indonesia. Letaknya yang langsung berbatasan dengan Samudra Hindia di sebelah selatan, pegunungan menoreh di sebelah barat, kawasan

pegunungan gunung kidul di sebelah timur dan juga merapi di sebelah utara membuat Yogyakarta memiliki habitat bagi berbagai flora dan fauna yang cukup

beranekaragam. Inilah salah satu keistimewaan Yogya ditinjau dari letak geografisnya. Khusus di bagian selatan Yogyakarta terdapat satu kawasan yang menyimpan keanekaragaman hayati tinggi terutama satwa burung yaitu pantai Trisik.

Pantai Trisik terletak di Kabupaten Kulon Progo. Jarak dari kota pusat kota Yogyakarta berkisar antara 35-40 km. Saat ini pantai Trisik dimanfaatkan sebagai obyek wisata bagi masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. Keberadaan pantai ini sebagai obyek wisata

cenderung kurang diminati warga, karena lokasinya yang kotor dan ombaknya yang cukup besar. Terlebih lagi pantai ini merupakan muara dari sungai Progo sehingga warna dan bau airnya pun tidak menarik. Akan tetapi bagi sebagian orang yang aktif dalam kegiatan konservasi burung, pantai ini sangat menarik untuk dikunjungi. Pasalnya di setiap tahun, pantai

yang terletak di perbatasan kabupaten Bantul dan kulon Progo ini dikunjungi oleh ribuan burung migran. Yaitu kelompok burung yang selalu berpindah tempat untuk mempertahankan hidupnya. Jenis burung ini mampu terbang hingga ribuan mil jaraknya. Kondisi pasir berlumpur yang terdapat di pantai Trisik,

memungkinkan tersedianya sumber makanan bagi burung pantai yang singgah di pantai ini dan mungkin ini merupakan salah satu alasan mengapa pantai Trisik dijadikan tempat favorit bagi ribuan makhluk berbulu itu. Setidaknya ada 5 tipe habitat di Trisik meliputi tepi pantai, laguna, delta sungai (meliputi sungai dan muara sungai), persawahan dan kebun campuran. Setiap tipe habitat menyimpan keanekaragaman jenis burung yang khas dengan

karakteristik masing-masing. Sebagian kecil spesies burung yang tercatat di pantai ini diantaranya adalah Biru laut ekor blorok (Limosa lapponica), Kedidi putih (Calidris alba), Kedidi besar (Calidris tenuirostris), Cerek Pasir besar (Charadrius leschenaultii) dan Trinil pantai (Actitis

hypoleucos). Burung-burung ini

adalah pengembara ulung yang datang setiap tahunnya pada bulan-bulan September-Januari. Mereka datang dari bumi bagian utara yang sedang mengalami musim dingin. Selain beberapa burung di atas, masih banyak jenis yang singgah di pantai ini.

Walaupun demikian, pantai yang memiliki keanekaragaman burung dan habitatnya ini kini sedang dalam ancaman. Aktivitas tambang pasir yang berada di kawasan pantai dari hari kehari makin marak. Kondisi ini sangat membahayakan bagi

keberlangsungan habitat di pantai ini. Puluhan truk tiap hari memadati kawasan muara. Bukan tidak mungkin jika pasir di pantai ini habis dan tak ada lagi tempat bagi ribuan burung itu. Terlebih lagi dengan adanya rancangan dibangunnya bandara di sekitar kawasan pantai Trisik dan Bugel. Jika rencana pembangunan bandara ini terlaksana maka tidak bisa dipungkiri lagi bahwa keberadaan burung-burung itu akan terusik dengan hiruk pikuk manusia dan juga aktivitas lepas landas pesawat di bandara. Untuk itu perlu dilakukan tindakan yang tegas serta pemikiran yang cerdas dari

Pemerintah sebagai wujud

kepedulian terhadap lingkungan agar sumber plasma nutfah di pantai ini tidak punah. Pengembangan pantai pun harus memperhatikan

keselamatan dan keselestarian alam pantai agar salah satu kantung keanekaragaman hayati di Yogya ini tak terlupakan. zz

*) Mahasiswa Jurusan Pendidikan Biologi Fakultas MIPA, Univ. Negeri Yogyakarta Kelompok Pengamat Burung BIONIC UNY Jl. Colombo, Karang Malang Yogyakarta 55281 Email: [email protected]

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Volume 19 No. 1, Februari, 2011 Volume 19 No. 1, Februari, 2011 Volume 19 No. 1, Februari, 2011 Volume 19 No. 1, Februari, 2011

Volume 19 No. 1, Februari, 2011 zzzzzzzzzzzzzzz 1717171717 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Flora & Fauna Lahan Basah

Kedidi besar, Calidris tenuirostris Biru Laut Ekor Blorok, Limosa lapponica

Kedidi putih, Calidris alba Cerek Pasir besar, Charadrius leschenaulti

Trinil ekor kelabu, Tringa brevipes Trinil pantai, Tringa hypoleucos

2 ekor biru laut ekor blorok, Limosa lapponica dengan latar belakang tambang pasir yang semakin meresahkan bagi keberlangsungan habitat burung pantai ini

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 18 18 18 18

18 zzzzzzzzzzzzzzz WWartWWWartartarta Konservarta Konserva Konservasi La Konserva Konservasi Lasi Lasi Lasi Lahan Basahahan Basahahan Basahahan Basahahan Basah

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Berita Kegiatan

... Sambungan dari halaman 11

Laporan Kegiatan Peringatan hari Lahan Basah ...

CAGAR ALAM PULAU DUA

Pulau Dua yang juga dikenal dengan sebutan Pulau Burung, ditetapkan sebagai Cagar Alam berdasarkan GB tanggal 30-7-1937 Nomor 21 Stbl 49 seluas 8 Ha. Karena ada tanah timbul, cagar alam ini luasnya bertambah dan pada tahun 1978 menyatu dengan dataran pulau Jawa. Untuk menjamin kelestarian ekosistem Pulau Dua, telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 253/Kpts/II/1984 yang menetapkan bahwa tanah timbul di selatan pulau menjadi tanah cagar alam, sehingga luas cagar alam ini menjadi 30 Ha. Cagar alam ini terletak di Teluk Banten, masuk ke wilayah administrasi Desa Sawah Luhur, Kec. Kasemen, Kab. Serang. (Sumber:

Balai Besar KSDA Jawa Barat)

Kelompok fauna yang umum terdapat di kawasan ini bahkan dominan adalah burung-air, yang sebagian diantaranya menggunakan kawasan ini sebagai areal berbiak, antara lain: Blekok (Ardeola speciosa), Cangak Abu (Ardea

cinerea), Cangak Merah (Ardea pupurea), Kuntul besar (Egretta alba),

Kuntul karang (Egretta sacra), Kuntul-perak kecil (Egretta garzetta), Kuntul Kerbau (Bubulcus ibis), Pecuk Padi (Phalacrocorax niger), Ibis roko-roko (Plegadis falcinellus), Kowak-malam kelabu (Nycticorax nycticorax). Dari kelompok reptilia, Biawak (Varanus

salvator) dan Ular lumpur (Cerberus rhynchops), merupakan jenis-jenis yang

cukup umum ditemukan. Sementara, dari kelompok mammalia yang masih dapat ditemui di kawasan ini adalah Garangan (Herpectes javanicus), dan keberadaan Berang-berang (Aonix

cinerea) kadang ditemukan

mengunjungi pertambakan disekitarnya. Jenis flora yang terdapat di kawasan ini di antaranya adalah : Kepuh (Sterculia foetida), Ketapang (Terminalia catappa), Bangka

(Bruguiera sp). Api-api (Avicennia sp),

Dadap (Erythrina variegata), Cangkring (Erythrina fusca), dan Pace (Morinda sitripolia).

Keberadaan CAPD sangat penting selain sebagai habitat burung dan ikan, juga sebagai benteng pelindung bagi tambak dan pemukiman yang berada di belakangnya. Agar manfaat dan fungsi CAPD dapat terus terjaga, maka peran aktif dan kesadaran masyarakat di sekitarnya perlu untuk terus ditingkatkan. Berbagai upaya menjaga keberadaan CAPD dan penghijauan Desa Sawah Luhur telah dilakukan oleh WIIP bersama kelompok masyarakat Desa Sawah Luhur, seperti rehabilitasi ekosistem pesisir, perbaikan fasilitas CAPD dan Pendidikan Lingkungan.

KEGIATAN WETLANDS INTERNATIONAL – IP (WIIP) DI PESISIR TELUK BANTEN

WIIP memiliki sejarah sangat dekat dengan Teluk Banten khususnya Desa Sawah Luhur. Sejak tahun 1997, WI-IP telah melakukan kegiatan penelitian burung air dan ekosistem pesisir Teluk Banten. Pada tahun 2001 hingga saat ini, kegiatan dilanjutkan melalui sensus burung air di CAPD, rehabilitasi kawasan pesisir, pemberdayaan masyarakat serta pendidikan lingkungan bagi siswa-siswi sekolah dasar dan menengah.

Hingga akhir Desember 2010 WIIP telah menanam sekitar 126.000 bibit mangrove di sekitar daerah

penyangga dan di dalam tambak-tambak. Untuk penghijauan desa telah ditanam sekitar 1000 batang pohon angsana dan kedongdong di sepanjang jalan Desa Sawah Luhur. Langkah penting lain dalam mendukung keberlanjutan kegiatan adalah pendidikan lingkungan bagi para pelajar sekolah.

“FORESTS FOR WATER AND WETLANDS”

Tema tahun ini adalah “Forests for Water and Wetlands - Hutan untuk

Ketersediaan Air dan Lahan Basah”,

bertepatan dengan ditetapkannya tahun 2011 sebagai “Year of Forests” oleh PBB. Hutan mulai dari hulu sampai ke hilir, hutan darat atau lahan basah berhutan, memegang peranan penting dalam menjaga

kesinambungan siklus air. Lahan basah berhutan, akan memberikan manfaat dan jasa-jasa lingkungan yang baik bagi kehidupan, seperti menyediakan air bersih maupun tata kelola air secara alamiah.

Lahan basah, hutan dan air adalah tiga komponen sumberdaya alam yang terangkum dalam satu kesatuan ekosistem utuh, sehingga pemanfaatan dan pengelolaannya haruslah terpadu dan utuh pula. Hutan khususnya hutan lahan basah tentu tidaklah akan tumbuh baik bila habitat lahan basahnya tercemar dan terdegradasi, begitu sebaliknya lahan basah menjadi terancam bila tegakan hutan di atasnya rusak atau hilang. Semua kondisi yang saling kait mengkait tersebut, tentu saja akan memberikan dampak bagi seluruh kehidupan di muka bumi ini. Tinggal kita memilih, dampak yang seperti apa yang kita harapkan, BAIK-kah atau BURUK-kah??

Ekosistem lahan basah yang baik yang dicirikan dengan masih baiknya tegakan pohon-pohon atau hutan di atasnya, akan menjaga keseimbangan alam di sekitarnya. Sumber air bersih, sumber mata pencaharian masyarakat, habitat tumbuhan dan hewan,

penyerap panas bumi dsb. tentu saja masih akan dapat dirasakan selama ekosistem lahan basah dapat terjaga. Mari bergandeng bersama demi menggapai dan mewujudkan angan-angan dan mimpi kita semua. zz

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Volume 19 No. 1, Februari, 2011 Volume 19 No. 1, Februari, 2011 Volume 19 No. 1, Februari, 2011 Volume 19 No. 1, Februari, 2011

Volume 19 No. 1, Februari, 2011 zzzzzzzzzzzzzzz 1919191919 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Berita Kegiatan

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 20 20 20 20

20 zzzzzzzzzzzzzzz WWartWWWartartarta Konservarta Konserva Konservasi La Konserva Konservasi Lasi Lasi Lasi Lahan Basahahan Basahahan Basahahan Basahahan Basah

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Berita dari Lapang

... Sambungan dari halaman 15

Sejarah Pengelolaan Kawasan Konservasi ....

DASAR PENGELOLAAN KSA DAN KPA PERAIRAN OLEH

KEMENTERIAN KEHUTANAN

1. Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (KSA dan KPA) yang dimaksud oleh UU

No.5 Tahun 1990 mempunyai

fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan,

pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta

pemanfaatan secara lestari SDAH dan ekosistemnya (ps.1 angka 9; ps 1 angka 13), yang mencakup pula wilayah perairan Indonesia 2. Yang dimaksud perairan adalah

perairan Indonesia yang meliputi perairan pedalaman (sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya), laut wilayah Indonesia dan zona ekonomi eksklusif (penjelasan Ps 9 ayat (1)). 3. Berdasarkan PP No.68 Tahun

1998 tentang KSA dan KPA, penunjukan, penetapan, ketentuan tentang rencana pengelolaan, kegiatan pengawetan dalam kawasan serta pemanfaatan KSA dan KPA ditetapkan dan diatur oleh Menteri (Ps 10 ayat (1); Ps 10 ayat (2); Ps 10 ayat (3), Ps 14 ayat (3); Ps 18; Ps 21 ayat (2); Ps 23 ayat (1); Ps 25 ayat (2); Ps 27 ayat (2); Ps 36; Ps 42; Ps 45 ayat (3); Ps 50 ayat (3); Ps 51 ayat (2) 4. Yang dimaksud dengan Menteri

adalah Menteri yang bertanggung jawab melaksanakan tugas pokok urusan kehutanan dan

perkebunan (PP No.68 tahun 1998; Ps 1 angka 9). 5. Oleh sebab itu, pelaksanaan

penyelenggaraan pengelolaan KSA dan KPA Perairan berada di bawah Kementerian Kehutanan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

6. Pelaksana pengelolaan KPA dan KSA oleh Pemerintah cq. Kementerian Kehutanan adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada di daerah, yaitu : a. Balai Besar/Balai Konservasi

Sumber Daya Alam untuk mengelola Cagar Alam, Suaka Margasatwa dan Wisata Alam. b. Balai Besar/Balai Taman

Nasional, untuk mengelola kawasan Taman Nasional. c. Khusus untuk Taman Nasional

daratan dengan perairan laut, seperti TN Ujung Kulon, TN Komodo, TN Bukit Barisan Selatan dan TN Bali Barat, pengelolaannya melekat pada UPT Taman Nasional

bersangkutan.

7. Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan terhadap UPT-UPT dilakukan oleh Ditjen PHKA, didukung oleh Eselon I terkait lainnya lingkup Kementerian Kehutanan.

8. Kegiatan yang berkaitan dengan upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya di KSA/ KPA perairan laut telah dilakukan oleh berbagai instansi terkait, antara lain LIPI, Perguruan Tinggi, LSM, Kementerian

Lingkungan Hidup, serta

Kementerian tekhnis lainnya, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh atau bersama-sama UPT-UPT tersebut di atas.

9. Dalam operasional pengelolaan yang menyangkut kegiatan pengamanan, penelitian, maupun pengembangan pariwisata alam, upaya kerjasama dan koordinasi dilakukan dengan instansi terkait lainnya, seperti TNI-AL, Puslit Oseanologi (P2O) LIPI, Dinas Perikanan dan Dinas Pariwisata setempat.

10.Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya yang berkaitan dengan pengelolaan KSA/ KPA Perairan Laut, UPT KSDA dan TN telah dilengkapi dengan sumber daya manusia, baik tenaga struktural, non struktural, maupun

fungsional (Polisi Kehutanan, Penyidik PNS, Penyuluh Kehutanan dan Pengendali Ekosistem Hutan) yang memiliki keahlian khusus bidang

kelautan, seperti penguasaan

scuba diving, pengelolaan

sumberdaya alam laut, penegakan hukum di laut dan pemanduan wisata bahari.

PENGELOLAAN KOLABORASI

Pengelolaan bersama/kolaborasi merupakan salah satu cara mengatasi permasalahan dalam pengelolaan kawasan konservasi. Pengelolaan Bersama merujuk pada proses dan alat pemecahan

masalah, penanganan peluang atau pengelolaan kepentingan bersama dalam pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Setiap pihak (yang sepakat) bersama-sama menentukan perjanjian pengelolaan, termasuk cakupan, mandat dan fungsi pengaturan.

Wadah aspirasi dan kolaborasi dapat melalui FORUM kolaborasi. Dasar hukum atas kolaborasi adalah Peraturan Menteri

Kehutanan No.P.19/Menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004 tentang Pengelolaan Kolaboratif.

Tujuan Pengelolaan Kolaborasi • Mewadahi/menampung aspirasi

para pihak (utamanya masyarakat setempat) dalam konservasi sumber daya alam