KERANGKA PIKIR MAHASISWA DALAM

PEMBANGUNAN HUTAN

MUTIONO

DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Kerangka Pikir Mahasiswa dalam Pembangunan Hutan adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, September 2014 Mutiono NIM E14100052

ABSTRAK

MUTIONO. Kerangka Pikir Mahasiswa dalam Pembangunan Hutan. Dibimbing oleh SUDARSONO SOEDOMO.

Paradigma pembangunan hutan terbagi menjadi 2, yaitu the forest first dan the forest second. Penelitian ini menunjukkan fenomena kerangka pikir mahasiswa Fakultas Kehutanan dan mahasiswa Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (SKPM) Fakultas Ekologi Manusia IPB terhadap pembangunan hutan. Penelitian dilakukan dengan metode observasional case studi. Jumlah mahasiswa yang diambil sebagai sampel yaitu sebanyak 20 mahasiswa Fakultas Kehutanan dan 10 mahasiswa Departemen SKPM. Hasil analisis uji Fisher menunjukkan bahwa nilai peluang yang dihitung dari setiap sub bahasan secara berturut-turut 0.67, 0.23, 0.67, 0.42, 0.28, 0.31 dan 0.67. Dasar keilmuan pokok ternyata belum cukup untuk membedakan persepsi mahasiswa dalam pembangunan hutan. Faktor motivasi untuk berkuasa dan paham penguasa diduga lebih mempengaruhi persepsi mahasiswa. Argumentasi mengenai perlunya pembuatan rencana kerja yang harus disetujui pemerintah, perlunya dokumen pengangkutan kayu, perlunya sistem silvikultur diatur oleh pemerintah serta perlunya kawasan hutan dilandasi oleh paradigma the forest first. Argumentasi mengenai tidak perlunya hal tersebut dilandasi oleh paradigma the forest second. Kata kunci: persepsi, sosial, teknis, the forest first, the forest second

ABSTRACT

MUTIONO. Student Frame of Thought in Forest Development. Supervised by SUDARSONO SOEDOMO.

The paradigm of forest development is basically divided into two: the forest first and the forest second. This study showed the phenomena of the thought frame of the Bogor Agricultural University students of the Faculty of Forestry and Faculty of Human Ecology, Department of Communication Science and Community Development towards forest development. The study was conducted by the method of observational case studies. The samples consisted of 20 students of the Faculty of Forestry and 10 students of the Department of Communication Science and Community Development. The result of Fisher analysis indicated that the probability values calculated from each sub-topic were respectively 0.67, 0.23, 0.67, 0.42, 0.28, 0.31 dan 0.67. The main scientific discipline had not been able to explain the perception of students in relation to forest development. The motivation for power and the regime’s perception were more likely to influence the students’ perceptions. The arguments regarding the requirements such as work plan to be approved by the government, timber transport document, silvicultural system to be regulated by the government, required forest areas are based on the paradigm of the forest first. In the meantime, the underlying argument negating those needs was based on the paradigm of the forest second.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan

pada

Departemen Manajemen Hutan

KERANGKA PIKIR MAHASISWA DALAM

PEMBANGUNAN HUTAN

MUTIONO

DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

Judul Skripsi : Kerangka Pikir Mahasiswa dalam Pembangunan Hutan Nama : Mutiono

NIM : E14100052

Disetujui Oleh

Dr Ir Sudarsono Soedomo, MS MPPA Pembimbing

Diketahui Oleh

Dr Ir Ahmad Budiaman, MScFTrop Ketua Departemen

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Mei 2014 ini adalah paradigma pembangunan hutan, dengan judul Kerangka Pikir Mahasiswa dalam Pembangunan Hutan.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr Ir Sudarsono Soedomo MS MPPA selaku pembimbing, serta Bapak Prof Dr Ir Hariadi Kartodihardjo MS yang telah banyak memberi saran. Di samping itu, penghargaan penulis sampaikan kepada Bapak Ir Agus Budi Wibowo, Ir Budi Prihanto MS dan Ir Yusuf Napiri Maguantara dari FORCI Development, Segenap teman diskusi di FORCI Development, serta teman-teman di Fakultas Kehutanan dan Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat IPB Angkatan 47 yang telah bersedia membantu dalam pengumpulan data. Tidak lupa penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah yang telah memberikan bantuan beasiswa Bidik Misi sehingga penulis dapat menempuh pendidikan pada jenjang perguruan tinggi. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ayah, ibu, serta seluruh keluarga, atas segala doa dan kasih sayangnya.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, September 2014 Mutiono

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR viii

DAFTAR LAMPIRAN viii

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Tujuan Penelitian 2

Manfaat Penelitian 2

Ruang Lingkup Penelitian 2

METODE 2

Waktu dan Tempat Penelitian 2

Hipotesis Penelitian 2

Prosedur Pengumpulan Data 3

Prosedur Analisis Data 3

HASIL DAN PEMBAHASAN 4

Hubungan Jurusan dengan Kerangka Pikir 4

Rencana Kerja yang Harus Disetujui Pemerintah 6

Dokumen Pengangkutan Kayu 8

Sistem Silvikultur Diatur oleh Pemerintah 9

Kawasan Hutan 11

SIMPULAN DAN SARAN 12

Simpulan 12

Saran 13

DAFTAR PUSTAKA 13

LAMPIRAN 14

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Hubungan jurusan dengan kerangka pikir 5

Tabel 2 Argumentasi rencana kerja harus disetujui pemerintah 7 Tabel 3 Argumentasi mengenai dokumen pengangkutan kayu 8 Tabel 4 Argumentasi mengenai sistem silvikultur diatur oleh pemerintah 10

Tabel 5 Argumentasi mengenai kawasan hutan 11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Proses analisis data secara deskriptif 3

DAFTAR LAMPIRAN

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kerusakan hutan khususnya di dalam kawasan hutan terus terjadi di Indonesia. Kartodihardjo (2012) menyebutkan bahwa pada periode 1970-1990 terjadi era eksploitasi kayu dari hutan alam produksi, pembukaan wilayah, dan pengembangan transmigrasi, sedangkan pada periode 1990-2010 isu kerusakan bertambah dengan mulainya pelaksanaan kebijakan pembangunan hutan tanaman serta peningkatan kebutuhan lahan hutan bagi pembangunan pertanian secara luas, pertambangan, serta insfrastruktur ekonomi dan pemukiman.

Tindakan seseorang terhadap hutan tergantung persepsi yang terbangun melalui proses berpikir. Paradigma pembangunan hutan terbagi menjadi 2, yaitu the forest first dan the forest second (Sfeir-Younis 1991 dalam Khan 2011). The forest first menempatkan sistem alami hutan sebagai faktor utama kelestarian. Ciri paradigma ini adalah memandang pengelolaan hutan harus dengan kontrol, pengawasan, dan pembuatan aturan yang ketat. Hutan dianggap akan lestari jika hutan tersebut dikelola dengan mengikuti sistem alaminya yang telah dibuktikan secara ilmiah. Para pengelola harus mengikuti aturan pengelolaan hutan yang telah disesuaikan dengan sistem alami tersebut supaya pengelolaannya dapat disebut lestari. Biasanya paradigma seperti ini bersifat mandatory. The forest second menempatkan peran manusia dan sistem sosial ekonomi sebagai bentuk lain dari modal mencapai kelestarian. Ciri paradigma ini adalah menempatkan manusia sebagai subyek dalam pengelolaan hutan dengan memperhatikan kondisi sosial, karakteristik masyarakat, dan kondisi ekonomi yang berkembang. Hutan akan lestari jika masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dan keuntungan dari hutan tersebut. Masyarakat akan menjaga, melestarikan, dan mengusahakan hutan dengan sendirinya jika iklim usaha di bidang kehutanan menjanjikan keuntungan, dapat memenuhi kebutuhan mereka, dan efisien. Biasanya paradigma seperti ini bersifat voluntary.

Kedua paradigma ini didukung oleh basic ilmu yang berbeda namun perbedaan basic ilmu tersebut tidak sepenuhnya membedakan paradigma seseorang. The forest first lebih dekat pada basic ilmu teknis sedangkan the forest second lebih dekat pada basic ilmu sosial. The forest first lebih dekat dengan ilmu-ilmu teknis karena sifat paradigma ini yang mandatory. Pemilik ilmu menganggap dirinya paling tahu teknik dalam mengelola hutan dengan dasar ilmiah sehingga secara mandatory teknik tersebut diperintahkan untuk diikuti oleh para pengelola hutan yang dianggap tidak lebih tahu. The forest second lebih dekat dengan ilmu-ilmu sosial karena paradigma ini berhubungan erat dengan peran serta masyarakat. Mahasiswa yang masih dalam proses menuntut ilmu tentu memiliki persepsi terhadap hutan. Persepsi mahasiswa tersebut dapat digunakan untuk mengetahui kerangka berpikir mereka. Oleh karena itu, persepsi mahasiswa dalam pembangunan hutan kemungkinan dipengaruhi oleh basic pendidikan yang diambil.

2

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menunjukkan fenomena kerangka berpikir mahasiswa dari jurusan dengan basic teknis dan sosial mengenai pembangunan hutan. Penelitian ini juga membahas argumentasi mahasiswa yang muncul dari pertanyaan yang diajukan.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan informasi mengenai kerangka pikir mahasiswa dengan basic ilmu teknis dan sosial dalam pembangunan hutan serta implikasi dari kerangka pikir tersebut. Informasi ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi penyelenggara pendidikan mengenai peran penting pendidikan dalam membangun kerangka pikir mahasiswa.

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan meneliti 2 kelompok yang memiliki basic ilmu berbeda, yaitu teknis dan sosial. Mahasiswa dengan basic teknis diambil dari mahasiswa Fakultas kehutanan IPB. Mahasiswa dengan basic sosial diambil dari mahasiswa Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia IPB.

Pertanyaan yang diajukan kepada mahasiswa terdiri dari 4 bahasan dan berhubungan dengan pembangunan hutan di Indonesia. Pertanyaan tersebut adalah pembuatan rencana kerja yang harus disetujui pemerintah, dokumen pengangkutan kayu, sistem silvikultur yang diatur oleh pemerintah, dan kawasan hutan.

METODE

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan, yaitu bulan Mei 2014. Tempat penelitian ditentukan melalui kesepakatan dengan responden.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Sesuai dengan Irawan (2006), hipotesis nol merupakan hipotesis yang berisi pernyataan ketiadaan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti atau ketiadaan perbedaan antara entitas-entitas yang dibandingkan, sedangkan hipotesis alternatif adalah hipotesis yang berlawanan dengan hipotesis nol. Hipotesis nol dalam penelitian ini adalah tidak ada hubungan antara jurusan

3 dengan basic sosial dan teknis dengan persepsi. Hipotesis alternatif dalam penelitian ini adalah ada hubungan antara jurusan dengan basic sosial dan teknis dengan persepsi.

Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan metode studi kasus observasional case studies dengan instrumen wawancara. Metode studi kasus observasional case studies digunakan untuk mendeskripsikan suatu fenomena yang terfokus pada sekelompok orang (Irawan 2006).

Sampel penelitian diambil dengan metode purposive sampling karena sampel yang dipilih memiliki ciri khusus atau berdasarkan kriteria tertentu. Sampel diambil dari mahasiswa Fakultas Kehutanan IPB dan Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat IPB. Mahasiswa yang diambil sebagai sampel adalah angkatan 2010 dan sudah menyelesaikan mata kuliah mayor di jurusan masing-masing. Penentuan jumlah sampel menganut prinsip kecenderungan (Samsuri 1981). Sampel yang diambil dari mahasiswa Fakultas Kehutanan IPB sebanyak 20 orang dan Departemen Sains komunikasi dan Pengembangan Masyarakat IPB sebanyak 10 orang.

Prosedur Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan 2 macam analisis, yaitu analisis statistik uji Fisher dan analisis deskriptif. Analisis uji Fisher merupakan analisis alternatif uji chi square yang tidak dapat digunakan karena sampelnya kecil dan masih terdapat frekuensi harapan kurang dari 5 (Slamet 1993). Analisis ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara jurusan dengan persepsi. Setiap sub bahasan pada penelitian ini akan dianalisis berdasarkan jumlah mahasiswa yang menyatakan perlu maupun tidak perlu. Perhitungan dilakukan dengan Software SPPS 16.0. Hipotesis nol diterima jika nilai peluang lebih dari taraf uji 5%. Secara manual, uji Fisher dapat dihitung dengan menyusun tabel kontingensi 2x2 terlebih dahulu. Peluang pasti dengan sel a,b,c,d dapat dihitung menggunakan cara sebagai berikut:

P(a,b,c,d) = ( ) ( ) ( ) ( )

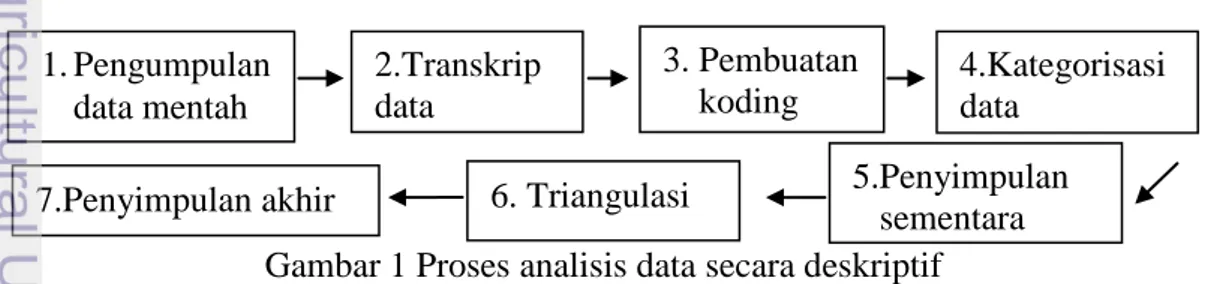

Analisis deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan argumentasi responden sehingga dapat diambil suatu kesimpulan. Sesuai dengan Irawan (2006), analisis data secara deskriptif dilakukan dengan 7 langkah seperti yang terdapat pada Gambar 1.

Gambar 1 Proses analisis data secara deskriptif 1. Pengumpulan data mentah 4.Kategorisasi data 5.Penyimpulan sementara 6. Triangulasi 7.Penyimpulan akhir 3. Pembuatan koding 2.Transkrip data

4

1. Pengumpulan data mentah

Merupakan proses pengumpulan data melalui instrumen wawancara. Dalam melakukan pengumpulan data, kehati-hatian sangat perlu diperhatikan dengan mencatat apa adanya (verbatim) jangan sampai dicampurkan dengan pikiran atau komentar pewawancara.

2. Transkrip data

Menulis kembali catatan yang diperoleh dari hasil wawancara sama persis apa adanya (verbatim). Hasil ini akan berhubungan dengan proses koding.

3. Pembuatan koding

Hasil transkrip dibaca kembali dan diteliti, pada bagian tertentu kata kunci hasil wawancara perlu dicari. Kata kunci tersebut nantinya akan diberi kode. 4. Kategorisasi data

Pada tahap ini, kata kunci yang diperoleh disederhanakan kembali dengan mengikatkan pada besaran yang sama atau kategori. Pengkategorian sesuai kebutuhan penulis.

5. Penyimpulan sementara

Disini, data sudah dapat disimpulkan namun jangan sampai dicampur adukkan dengan pikiran dan penafsiran penulis. Jika ingin menambahkan pikiran atau penafsiran maka dapat diberikan dibagian akhir dengan menambahkan keterangan Observer’s Comments (OC).

6. Triangulasi

Merupakan proses check dan recheck satu sumber data dengan sumber lain. Ada beberapa kemungkinan yaitu sumber satu dengan lainnya cocok, atau satu sumber dengan lainnya tidak cocok namun tidak bertentangan, atau satu sumber dengan sumber lainnya bertentangan.

7. Penyimpulan akhir

Kesimpulan dapat diambil jikapenulis sudah merasa datanya jenuh (saturated) dan setiap penambahan data hanya berarti ketumpangtindihan (redundant).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Jurusan dengan Kerangka Pikir

Hubungan jurusan dengan kerangka pikir diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan responden dari jurusan yang diteliti. Penggunaan kata jurusan lebih mengarah kepada faktor basic ilmu yang diajarkan pada jurusan tersebut. Dari hasil wawancara diperoleh data kualitatif yang menunjukkan hubungan jurusan dengan kerangka pikir. Untuk mempertegas hubungan jurusan dengan kerangka pikir dari data kualitatif tersebut maka dilakukan uji statistik Fisher. Hubungan jurusan dengan kerangka pikir dapat dilihat pada Tabel 1.

5 Tabel 1 Hubungan jurusan dengan kerangka pikir

Pertanyaan Responden Total Uji Kehutanan SKPM v x v x v x

Rencana kerja disetujui pemerintah

di hutan negara 19 1 10 0 29 1 0.67

Rencana kerja disetujui pemerintah

di hutan rakyat 9 11 6 4 15 15 0.23

Dokumen pengangkutan kayu di

hutan negara 19 1 10 0 29 1 0.67

Dokumen pengangkutan kayu di

hutan rakyat 17 3 9 1 26 4 0.42

Sistem silvikultur diatur oleh

pemerintah di hutan negara 17 3 10 0 27 3 0.28 Sistem silvikultur diatur oleh

pemerintah di hutan rakyat 8 12 4 6 12 18 0.31

Kawasan hutan 19 1 10 0 29 1 0.67

a

Lambang “V” memiliki arti perlu, bLambang “X” memiliki arti tidak perlu

Hasil analisis uji Fisher menggunakan software SPSS 16.0 menunjukkan nilai peluang pada setiap sub bahasan secara berturut-turut, yaitu 0.67, 0.23, 0.67, 0.42, 0.28, 0.31 dan 0.67. Seluruh nilai peluang hasil analisis uji Fisher ternyata memiliki nilai yang lebih dari taraf uji nyata 5%, artinya tidak ada hubungan antara jurusan dan persepsi.

Basic ilmu yang diambil mahasiswa ternyata bukan faktor tunggal dalam mempengaruhi kerangka pikir. Toha (2003) menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal mempengaruhi persepsi dari perasaan, sikap, kepribadian individu, prasangka, keinginan/harapan, perhatian, proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai, dan motivasi. Faktor eksternal mempengaruhi persepsi dari latar belakang keluarga, informasi, interaksi, pengetahuan, hal baru yang familiar maupun yang asing.

Di Indonesia, penguasaan telah terjadi sejak zaman kerajaan hingga sekarang, baik skala kecil maupun besar (George dan Munief 1999). Kebanyakan orang menginginkan kekuasaan karena dapat mengendalikan dan memberikan pengaruh kepada orang lain (Geertz 2000). Sumberdaya hutan menjadi alat penguasaan melalui interpretasi UUD 1945 pasal 33 ayat 3 dan UU 41 tahun 1999. Interpretasi kata dikuasai dari hukum positif menjadi pegangan pemerintah untuk menguasai lahan, hutan, beserta isinya. Paham pengelolaan hutan yang dilakukan oleh pemerintah banyak mengadopsi dari negara barat pencetus scientific forestry. Soedomo (2012) menjelaskan bahwa scientific forestry merupakan paham yang berkembang di Jerman dengan obyek hutan alam dan pengelolaannya menggunakan kacamata fiskal. Hutan diatur sedemikian rupa sehingga secara terus menerus dapat memberikan pajak kepada negara. Stabilitas dan prediktabilitas menjadi perhatian pemerintah dalam pengelolaan hutan yang dilakukan. Paham tersebut kemudian menjadi dasar pengelolaan hutan di Indonesia. Implementasi penggunaan paham scientific forestry dapat dilihat dari pengelolaan hutan yang berkembang saat ini maupun dari pendidikan kehutanan.

6

Secara langsung maupun tidak langsung, paham pengelolaan hutan seperti ini memberikan gambaran mengenai cara mengelola hutan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Maliki (2003) yang mengemukakan pemikiran Antonio Gramsci, bahwa ideologi massa merupakan ideologi yang dibentuk oleh penguasa. Oleh karena itu, faktor motivasi untuk berkuasa dan paham penguasa mengenai pengelolaan hutan diduga menjadi faktor yang lebih mempengaruhi kerangka pikir mahasiswa dibanding basic ilmu yang diambil.

Rencana Kerja yang Harus Disetujui Pemerintah

Amanah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan khususnya BAB V mengenai Pengelolaan Hutan menyebutkan bahwa penyusunan rencana pengelolaan hutan merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan hutan. Amanah tersebut kemudian ditindaklanjuti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 jo. Nomor 6 Tahun 2007 jo. Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan yang mewajibkan para pengelola hutan untuk menyusun rencana pengelolaan hutan pada jenjang waktu tertentu dan harus disetujui pejabat yang berwenang. Oleh Kementerian Kehutanan, amanah tersebut ditindaklanjuti lagi dengan lebih rinci mengatur penyusunan rencana pengelolaan hutan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 16/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 151/Kpts-II/2003 jo. SK.45/Menhut-II/2003 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.08/Menhut-II/2004 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman. Kewajiban untuk menyusun rencana pengelolaan hutan pada jenjang waktu tertentu dan harus disetujui pejabat yang berwenang memiliki tujuan yang tercantum dalam peraturan tersebut yaitu supaya para pengelola hutan dapat melakukan pengelolaan hutan yang lestari.

Kewajiban tersebut memiliki pengaruh terhadap praktik pengelolaan hutan di lapangan yang semuanya harus tunduk terhadap aturan. Melalui aturan ini, rencana pengelolaan hutan yang sebenarnya dapat disusun oleh pengelola hutan dengan efisien berubah menjadi bersifat administratif dan kaku. Adanya kewajiban di dalam peraturan juga menimbulkan butuhnya pengawasan dan sanksi dalam pelaksanaannya. Penyusunan rencana kerja yang berubah sifat menjadi administratif dan kaku serta menimbulkan adanya pengawasan dan sanksi menyebabkan berbagai masalah dalam pengusahaan hutan. Hal ini justru membuat tujuan pengelolaan hutan yang lestari tidak tercapai. Mahasiswa yang sedang mendalami basic ilmu tertentu dalam suatu proses pendidikan tentunya memiliki persepsi terhadap hal tersebut. Argumentasi mahasiswa mengenai rencana kerja yang harus disetujui pemerintah dapat dilihat pada Tabel 2.

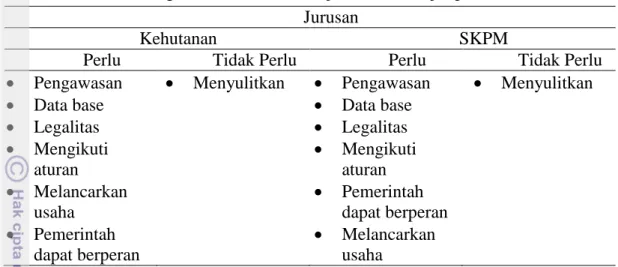

7 Tabel 2 Argumentasi rencana kerja harus disetujui pemerintah

Jurusan

Kehutanan SKPM

Perlu Tidak Perlu Perlu Tidak Perlu

Pengawasan Data base Legalitas Mengikuti aturan Melancarkan usaha Pemerintah dapat berperan Menyulitkan Pengawasan Data base Legalitas Mengikuti aturan Pemerintah dapat berperan Melancarkan usaha Menyulitkan

Tabel 2 menunjukkan argumentasi mahasiswa mengenai pembuatan rencana kerja yang harus disetujui pemerintah baik di hutan negara maupun hutan rakyat. Mahasiswa yang menyatakan perlu menyampaikan bahwa wajibnya membuat rencana kerja yang harus disetujui pemerintah diperlukan untuk menjalankan fungsi pengawasan dari pemerintah agar pengelolaan sesuai aturan, untuk melengkapi data base pemerintah tentang kehutanan, untuk mengkategorikan pengelolaan dalam kategori legal, untuk menghindari sanksi, dan untuk memberikan peran kepada pemerintah yang semua itu bertujuan pada tercapainya kelestarian hutan. Mahasiswa yang menyatakan tidak perlu menyampaikan bahwa kewajiban tersebut hanya menyulitkan usaha sehingga menimbulkan ketidakefisienan dan berujung pada pengelolaan yang tidak lestari.

Kontrol, pengawasan yang ketat dari pemerintah, serta tunduk pada aturan merupakan ciri dari aliran the forest first. Kartodihardjo (2008) menjelaskan bahwa proses pengesahan rencana kerja tahunan (RKT) yang disertai dengan sejumlah kewajiban adalah sebuah contoh keberadaan persepsi sudut pandang biofisik. Pembuatan rencana kerja yang harus disetujui pemerintah merupakan hal yang tidak efisien dan menimbulkan biaya transaksi. Popkin (1986) menyebutkan bahwa kontrol yang dilakukan oleh pemerintah membuat petani miskin berada pada posisi sulit. Hal ini disebabkan oleh birokrasi yang menyulitkan sehingga persoalannya menjadi lebih rumit. Nugroho (2013) menyebutkan bahwa negara yang birokrasinya korup dengan kondisi sosial ekonomi tidak stabil menyebabkan hukum sulit ditegakkan dan memunculkan biaya transaksi tinggi (high costs economic).

Secara rasional, orang akan lebih memilih usaha yang sejalan dengan prinsip efisiensi. Ketidakefisienan dalam proses usaha merupakan bentuk disinsentive bagi pelaku usaha. Argumen mahasiswa yang menyatakan perlu rencana kerja yang harus disetujui pemerintah mengarah pada kontrol, pengawasan dari pemerintah dan ketundukan pada aturan. Argumen tersebut merupakan ciri dari kerangka the forest first. Argumen mahasiswa yang menyatakan tidak perlu rencana kerja yang harus disetujui pemerintah mengarah pada efisiensi usaha. Argumen ini merupakan ciri dari kerangka pikir the forest second.

8

Dokumen Pengangkutan Kayu

Kayu yang dipungut dan diangkut dari dalam kawasan hutan harus dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sedangkan kayu yang dipungut dari luar kawasan hutan harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU). Kewajiban ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 yang melarang memungut atau mengangkut kayu dari hutan tanpa izin. Kementerian kehutanan secara lebih rinci mengeluarkan aturan untuk menindaklanjuti larangan tersebut yang tercantum pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo. Nomor P.45/Menhut-II/2009 jo. Nomor P.41/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo. Nomor P.45/Menhut-II/2009 jo. Nomor P.42/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 jo. Nomor P.33/Menhut-II/2007 jo. Nomor P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak.

Tujuan dari peraturan ini yang tercantum dalam peraturan tersebut adalah untuk melindungi hak-hak pengelola hutan atas hasil hutan khususnya kayu. Hal ini dimaksudkan supaya tidak terjadi pencurian kayu. Kewajiban di dalam peraturan perundangan seperti ini tentu menimbulkan munculnya pengawasan dan sanksi. Timbulnya pengawasan dan sanksi tersebut dalam praktiknya menjadi masalah tersendiri bagi kegiatan usaha kehutanan di lapangan. Hal seperti ini justru membuat tujuan dibuatnya aturan tidak tercapai. Mahasiswa yang sedang mendalami basic ilmu tertentu dalam suatu proses pendidikan tentunya memiliki persepsi terhadap hal tersebut. Argumentasi mahasiswa mengenai dokumen pengangkutan kayu dapat dilihat pada Tabel 3.

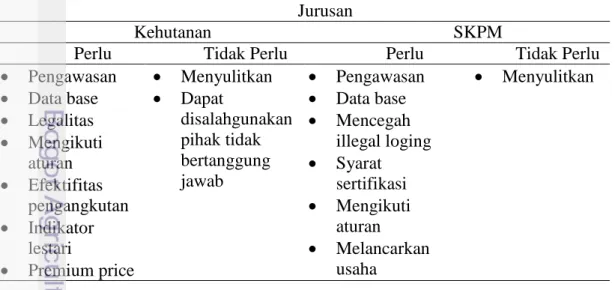

Tabel 3 Argumentasi mengenai dokumen pengangkutan kayu Jurusan

Kehutanan SKPM

Perlu Tidak Perlu Perlu Tidak Perlu

Pengawasan Data base Legalitas Mengikuti aturan Efektifitas pengangkutan Indikator lestari Premium price Menyulitkan Dapat disalahgunakan pihak tidak bertanggung jawab Pengawasan Data base Mencegah illegal loging Syarat sertifikasi Mengikuti aturan Melancarkan usaha Menyulitkan

Tabel 3 menunjukkan argumentasi mahasiswa mengenai dokumen pengangkutan kayu baik di hutan negara maupun hutan rakyat. Mahasiswa yang menyatakan perlu menyebutkan bahwa perlunya dokumen pengangkutan kayu

9 untuk menjalankan fungsi pengawasan dari pemerintah agar peredaran kayu sesuai aturan, untuk data base pemerintah mengenai peredaran kayu, untuk memasukkan kayu ke dalam kategori legal, untuk efektifitas pengangkutan karena terhindar dari sanksi, untuk menilai kelestarian hutan, dan untuk meningkatkan harga kayu. Mahasiswa yang menyatakan tidak perlu menyatakan bahwa tidak perlunya dokumen pengangkutan kayu karena hanya menyulitkan pelaku usaha kehutanan dan sangat berpeluangnya aturan ini untuk disalahgunakan sehingga menghambat usaha.

Pandangan the forest first meletakkan kontrol, pengawasan, dan ketundukan pada aturan sebagai faktor penentu dari kelestarian hutan. Dokumen pengangkutan kayu merupakan bentuk pengawasan pemerintah yang dibebankan pada masyarakat karena tidak sanggup menjaga hutan (Soedomo 2012). Hal ini kontras sekali dengan pemasaran hasil-hasil non-kehutanan yang pengangkutannya tidak memerlukan dokumen pengangkutan. Penggunaan dokumen pengangkutan kayu menyebabkan usaha tidak lancar, sering berurusan dengan hukum, dan menimbulkan biaya transaksi sehingga mengurangi minat untuk usaha di kehutanan. Banyak kasus di lapangan menunjukkan bahwa dokumen pengangkutan kayu justru menimbulkan korban yang tidak perlu (Soedomo 2012). Argumen mahasiswa yang menyatakan perlu dokumen pengangkutan kayu mengarah pada kontrol, pengawasan dari pemerintah, dan ketundukan pada aturan. Argumen tersebut merupakan ciri dari kerangka the forest first. Argumen mahasiswa yang menyatakan tidak perlu dokumen pengangkutan kayu mengarah pada efisiensi usaha. Argumen ini merupakan ciri dari kerangka pikir the forest second.

Sistem Silvikultur Diatur oleh Pemerintah

Mengelola hutan tentu tidak lepas dari kegiatan budi daya hutan (silvikultur). Budi daya sebagai ilmu pengetahuan tercipta dari serangkaian metode dan teori ilmiah yang mendasarinya. Pengelolaan hutan ilmiah yang sejak awal muncul dengan obyek hutan alam memberikan pengaruh terhadap ilmu pengetahuan budi daya hutan yang diajarkan melalui lembaga pendidikan. Pemerintahan yang cenderung diisi oleh kalangan teknokratis akan melakukan kerjanya sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Budi daya hutan yang ilmunya bersumber dari pengelolaan hutan alam kemudian menjadi dasar pengelolaan hutan di Indonesia. Berbagai peraturan kemudian muncul dengan berbekal ilmu budi daya hutan ilmiah. Hutan diatur sedemikian rupa secara teknis budidaya menggunakan peraturan perundangan dengan maksud hutan tetap lestari. Dasar ilmu budi daya hutan tersebut di Indonesia digunakan sebagai metode untuk mengatur berbagai jenis hutan menurut statusnya.

Peraturan budi daya hutan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 jo. Nomor 6 Tahun 2007 jo. Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan yang mengharuskan mengelola hutan menggunakan sistem silvikultur, kemudian Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2009 tentang Sistem Silvikultur Pada Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi yang mengatur lebih teknis mengenai sistem silvikultur, serta Peraturan

10

Menteri P.03/Menhut-V/2004 tentang Pedoman Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan tentu menjadi dasar bagi pemerintah untuk memaksa pengelola hutan untuk mengikuti cara budi daya yang telah ditentukan. Silvikultur yang diatur oleh pemerintah bertujuan untuk memastikan pengelolaan hutan tetap dilakukan dengan lestari. Mahasiswa yang sedang mendalami basic ilmu tertentu dalam suatu proses pendidikan tentunya memiliki persepsi terhadap hal tersebut. Argumentasi mahasiswa mengenai sistem silvikultur diatur oleh pemerintah dapat dilihat pada Tabel 4.

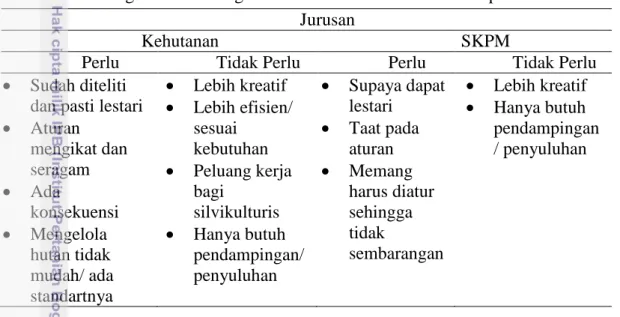

Tabel 4 Argumentasi mengenai sistem silvikultur diatur oleh pemerintah Jurusan

Kehutanan SKPM

Perlu Tidak Perlu Perlu Tidak Perlu

Sudah diteliti dan pasti lestari

Aturan mengikat dan seragam Ada konsekuensi Mengelola hutan tidak mudah/ ada standartnya Lebih kreatif Lebih efisien/ sesuai kebutuhan Peluang kerja bagi silvikulturis Hanya butuh pendampingan/ penyuluhan Supaya dapat lestari Taat pada aturan Memang harus diatur sehingga tidak sembarangan Lebih kreatif Hanya butuh pendampingan / penyuluhan

Tabel 4 menunjukkan argumentasi mahasiswa mengenai sistem silvikultur diatur oleh pemerintah baik di hutan negara maupun hutan rakyat. Mahasiswa yang menyatakan perlu menyampaikan bahwa perlunya sistem silvikultur diatur oleh pemerintah yaitu karena sistem ini sudah diteliti, supaya pelaksanaannya diikuti, ada sanksi dan seragam sehingga tidak sembarangan serta anggapan mengelola hutan tidak mudah/ hanya diketahui oleh rimbawan. Mahasiswa yang menyatakan tidak perlu menyampaikan bahwa sistem silvikultur diatur oleh pemerintah tidak perlu karena tidak efisien, dapat meningkatkan kreatifitas pengelola, peluang kerja serta mekanisme pendampingan lebih baik dibanding aturan.

Ketundukan pada aturan yang dibuat sesuai dengan sistem alam adalah salah satu ciri aliran the forest first. Pandangan ini memposisikan masyarakat/pelaku usaha sebagai obyek, sedangkan pembuat aturan sebagai subyek. Teknik yang dibuat oleh para teknokrat dan sarjana kehutanan cenderung akan direduksi kedalam kebijakan kehutanan. Saat menjadi kebijakan, hal seperti ini akan mematikan rasionalitas dan inovasi masyarakat dalam mengelola hutan. Sistem silvikultur menjadi alat pemaksa saat diatur oleh pemerintah. Teknik budidaya tanaman hutan menjadi teknik yang sangat kaku, apalagi teknik tersebut dibandingkan dengan teknik budidaya tanaman non kehutanan yang pelakunya mencari sendiri teknik budidayanya. Kartodihardjo (2012) menyampaikan bahwa suatu kegiatan usaha yang menghasilkan ekonomi pasti melalui suatu cara, sehingga manusia akan memilih cara yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Cara yang tidak efisien cenderung akan ditinggalkan. Kartodihardjo (2012)

11 menegaskan jika pemanfaatan hutan tanaman dibuat seringkas perkebunan maka hutan tanaman akan lebih lestari. Berkurangnya peraturan berarti mengurangi dampak negatif aturan, mengurangi pengawasan, sekaligus mengurangi biaya transaksi tinggi. Argumen mahasiswa yang menyatakan perlu sistem silvikultur diatur oleh pemerintah mengarah pada keharusan pelaku usaha tunduk terhadap aturan. Argumen ini sesuai dengan aliran the forest first. Argumen mahasiswa yang menyatakan tidak perlu sistem silvikultur diatur oleh pemerintah mengarah pada kreatifitas dan efisiensi usaha. Argumen tersebut sejalan dengan the forest second.

Kawasan Hutan

Kawasan hutan merupakan bentuk penguasaan negara atas hutan. Hal ini didasari amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 dan Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 mengenai penguasaan hutan oleh negara. Tujuan dari adanya kawasan hutan adalah supaya pengelolaan hutan dapat dilakukan secara lestari dan dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengukuhan kawasan hutan yang masuk dalam kegiatan perencanaan kehutanan telah diatur dalam Undang-Undang Kehutanan. Hingga saat ini, keberadaan kawasan hutan menjadi masalah di berbagai daerah. Mahasiswa yang sedang mendalami basic ilmu tertentu dalam suatu proses pendidikan tentunya memiliki persepsi terhadap hal tersebut. Argumentasi mahasiswa mengenai kawasan hutan dapat dilihat pada Tabel 5

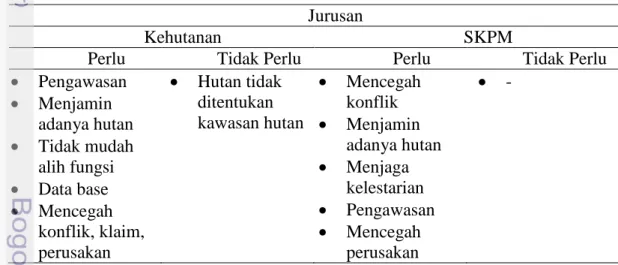

Tabel 5 Argumentasi mengenai kawasan hutan Jurusan

Kehutanan SKPM

Perlu Tidak Perlu Perlu Tidak Perlu

Pengawasan Menjamin adanya hutan Tidak mudah alih fungsi Data base Mencegah konflik, klaim, perusakan Hutan tidak ditentukan kawasan hutan Mencegah konflik Menjamin adanya hutan Menjaga kelestarian Pengawasan Mencegah perusakan -

Tabel 5 menunjukkan argumentasi mahasiswa mengenai kawasan hutan. Mahasiswa yang menyatakan perlu menyampaikan bahwa kawasan hutan diperlukan karena dapat menjamin adanya hutan, menjaga keutuhan hutan, bentuk pengawasan pemerintah terhadap hutan, serta mencegah adanya konflik. Mahasiswa yang menyatakan tidak perlu menyampaikan bahwa kawasan hutan tidak diperlukan karena keberadaan hutan tidak ditentukan oleh kawasan hutan karena adanya kawasan hutan justru menghilangkan hak dan peran serta masyarakat.

12

Praktik penetapan kawasan hutan justru menghilangkan akses masyarakat terhadap hutan. Kawasan hutan telah menciptakan ketidakadilan pengelolaan sumberdaya dan sosial. Terciptanya illegal loging, perambahan, konflik, perladangan liar justru karena adanya kawasan hutan. Regulasi pemerintah yang sulit menjadikan masyarakat tidak bisa mengakses kawasan hutan (Soedomo 2012). Hal ini menciptakan ketidakadilan dan kesenjangan. Sulitnya kawasan hutan diakses oleh masyarakat menyebabkan mereka terpinggirkan dan hanya menjadi obyek pihak ketiga di daerahnya sendiri. Tujuan kemakmuran rakyat justru tidak tercapai dengan menggunakan instrumen penguasaan tersebut.

Keberadaan hutan tidak ditentukan oleh adanya kawasan hutan. Fenomena berkembangnya sawit dan karet menunjukkan bahwa tanpa perlu kawasan sawit atau karet ternyata keberadaannya terus dapat berkembang pesat. Hal ini menunjukkan bahwa kelestarian bukan ditentukan seberapa ketat pengawasan dan pengaturan yang dilakukan melainkan seberapa besar memberikan manfaat/keuntungan bagi manusia. Saat suatu komoditas memiliki pasar, diusahakannya mudah, dan memberikan keuntungan bagi pelaku usahanya maka dengan sendirinya komoditas tersebut akan dipilih dan dikembangkan. Hutan rakyat di Jawa dapat menjadi contoh bahwa tanpa dipaksa dan diawasi, hutan dapat berkembang karena masyarakat mulai menjadikannya pilihan.

Hingga saat ini, pemerintah terus memaksimalkan input kehutanan dengan mencanangkan berbagai program penanaman serta sosialisasi pentingnya hutan, namun peningkatan fungsi output kehutanan justru nihil dan dimatikan dengan kebijakan-kebijakan yang ada seperti SVLK, kebijakan ekspor kayu dan industri pulp, serta kebijakan-kebijakan lainnya (Soedomo 2012). Mahasiswa yang berargumen tentang perlunya kawasan hutan menganggap hutan sebagai subyek sehingga hutan harus dijaga, dikontrol, dan diawasi supaya lestari. Hal ini sejalan dengan aliran the forest first. Mahasiswa yang berargumen tentang tidak perlunya kawasan hutan memandang kawasan hutan dapat menghilangkan akses masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan the forest second.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil analisis uji Fisher menunjukkan nilai peluang pada setiap sub bahasan secara berturut-turut, yaitu 0.67, 0.23, 0.67, 0.42, 0.28, 0.31 dan 0.67. Seluruh nilai peluang hasil analisis uji Fisher ternyata memiliki nilai yang lebih dari taraf uji nyata 5%, artinya tidak ada hubungan antara jurusan dan persepsi. Hal ini diduga karena faktor motivasi untuk berkuasa dan paham penguasa mengenai pengelolaan hutan lebih berpengaruh pada persepsi mahasiswa.

Argumentasi mahasiswa yang menyatakan perlu dari seluruh sub bahasan dilandasi keinginan mengontrol, mengawasi dan tunduk pada aturan yang sejalan dengan aliran the forest first. Argumentasi yang menyatakan tidak perlu dari seluruh sub bahasan dilandasi rasionalitas, efisiensi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sejalan dengan the forest second.

13

Saran

Penelitian ini merupakan penelitian awal untuk melihat fenomena kerangka pikir mahasiswa secara alami. Uji konsistensi belum dilakukan dalam penelitian ini. Faktor yang mempengaruhi kerangka pikir mahasiswa dalam pembangunan hutan seperti motivasi untuk berkuasa dan paham penguasa mengenai pengelolaan hutan masih berupa pendugaan, sehingga masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Geertz C. 2000. Negara Teater. Yogyakarta (ID): Yayasan Bentang Budaya. George S, Munif A.1999. Indonesia baru penjajahan Baru. Semarang (ID):

Papyrus.

Kartodihardjo H. 2008. Dibalik Kerusakan Hutan dan Bencana Alam Masalah Transformasi Kebijakan Kehutanan. Jakarta (ID): Wana Aksara.

Kartodihardjo H. 2012. Kepemerintahan dan Kebijakan kehutanan: Soal Diskursus dan Reduksi Ilmu Pengetahuan. Di dalam: Kartodihardjo H. Kembali ke Jalan Lurus Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktek Kehutanan Indonesia. Yogyakarta (ID): Forci Development dan Tanah Air Beta.

Kartodihardjo H. 2012. Masalah Cara Pikir dan Praktik Kehutanan: Refleksi dan Evaluasi II. Di dalam: Kartodihardjo H. Kembali ke Jalan Lurus Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktek Kehutanan Indonesia. Yogyakarta (ID): Forci Development dan Tanah Air Beta.

Samsuri. 1981. Pengantar Penelitian Ilmu Sosial Jilid I. Jakarta (ID): Depdikbud. Sfeir-Younis A. 1991. The Economics of Sustainability in ForestryDevelopment.

Procededing 2 Discussion Area Sector A-B. The 10th World Forestry Congress Paris. Didalam: Khan A. 2011. Kerangka Pikir Dibalik Kebijakan Usaha Kehutanan Indonesia: Sebuah Analisis Diskursus [disertasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Irawan P. 2006. Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Depok (ID): DIA FISIP UI.

Maliki Z. 2003. Narasi Agung Tiga Teori Sosial Hegemonik. Surabaya (ID): Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat.

Nugroho B. 2013. Ekonomi Keteknikan (Engineering Economic) Analisis Finansial Investasi Kehutanan dan Lingkungan. Bogor (ID): Yayasan Penerbit Fakultas Kehutanan.

Popkin S. 1986. Petani Rasional. Jakarta (ID): Yayasan Padamu Negeri

Slamet Y. 1993. Analisis Kuatitatif untuk Data Sosial. Surakarta (ID): Dabara Publisher.

Soedomo S. 2012. Scientific Forestry. Di dalam: Kartodihardjo H. Kembali ke Jalan Lurus Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktek Kehutanan Indonesia. Yogyakarta (ID): Forci Development dan Tanah Air Beta.

Toha M. 2003. Kepemimpinan dalam Manajemen. Jakarta (ID): PT. Raja Grafindo Persada.

14

LAMPIRAN

Lampiran 1 Guiden question

Nama: NRP:

1. Apa yang Saudara ketahui tentang pertanian secara luas?

2. Apakah kehutanan termasuk dalam pertanian secara luas? Kenapa? 3. Apakah menurut Saudara kawasan hutan itu diperlukan? Kenapa?

4. Apakah menurut Saudara kawasan perkebunan/pertanian diperlukan? Kenapa?

5. Bagaimana pendapat Saudara mengenai penduduk yang harus dikeluarkan dari kawasan hutan yang telah ditetapkan secara hukum oleh pemerintah? 6. Apakah menurut Saudara mengangkut hasil hutan seperti kayu perlu

menggunakan dokumen-dokumen pengangkutan seperti surat keterangan asal-usul kayu? Kenapa?

7. Apakah menurut Saudara mengangkut kayu sengon dari lahan pribadi perlu menggunakan surat SKAU (surat keterangan asal usul) seperti aturan yang sudah ada sekarang ini? Kenapa?

8. Apakah menurut Saudara mengangkut hasil perkebunan/pertanian seperti padi dan sawit perlu menggunakan dokumen-dokumen pengangkutan? Kenapa? 9. Apakah menurut Saudara sistem/teknik silvikultur (budidaya tanaman hutan)

perlu diatur oleh pemerintah dalam sebuah peraturan perundang-undangan supaya para pengelola hutan mengacu dan mentaati peraturan tersebut dalam mengelola hutan, jika tidak maka dikenakan sanksi hukum dari pemerintah? Kenapa? (penjelasannya boleh dibedakan antara pengusaha skala besar dan skala rakyat).

10. Apakah menurut Saudara sistem/teknik budidaya perkebunan/pertanian perlu diatur oleh pemerintah dalam sebuah peraturan perundang-undangan supaya para pengelola perkebunan/pertanian mengacu dan mentaati peraturan tersebut dalam mengelola kebun/sawah, jika tidak maka dikenakan sanksi hukum dari pemerintah? Kenapa? (penjelasannya boleh dibedakan antara pengusaha skala besar dan skala rakyat).

11. Menurut Saudara apakah perlu untuk melakukan usaha kehutanan harus terlebih dahulu membuat rencana kerja yang disetujui oleh pemerintah? Kenapa? (penjelasannya boleh dibedakan antara pengusaha skala besar dan skala rakyat).

12. Menurut Saudara apakah perlu untuk melakukan usaha pertanian/perkebunan harus terlebih dahulu membuat rencana kerja yang disetujui oleh pemerintah? Kenapa? (penjelasannya boleh dibedakan antara pengusaha skala besar dan skala rakyat).

15

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Purworejo pada tanggal 14 April 1992 dari ayah Ponirin Rejo Pawiro dan ibu Somi. Penulis adalah putra kedua dari dua bersaudara. Tahun 2010 penulis lulus dari SMA Negeri 2 Purworejo dan pada tahun yang sama penulis lulus seleksi masuk Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB dan diterima di Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan. Penulis dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi melalui bantuan beasiswa Bidik Misi dari pemerintah untuk mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Penulis pernah aktif sebagai staf Departemen Kajian dan Strategi Pengurus Cabang Sylva Indonesia IPB periode 2011-2012. Penulis juga pernah menjadi Kepala Departemen Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Pengurus Pusat Sylva Indonesia periode 2012-2014. Tahun 2012 penulis melaksanakan Praktik Pengenalan Ekosistem Hutan (PPEH) di Nusa Kambangan Kabupeten Cilacap dan Batu Raden Kabupaten Purwokerto. Tahun 2013 penulis melaksanakan Praktik Pengelolaan Hutan (PPH) di Hutan Pendidikan Gunung Walat Kabupaten Sukabumi dan KPH Cianjur Jawa Barat. Pada tahun 2014 penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapang di Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU Pusat P2H) dan Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat (APHR) Kabupaten Wonosobo. Saat ini, penulis masih aktif sebagai asisten peneliti di FORCI Development Fakultas Kehutanan IPB.