BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tipe Fasilitas

Bab ini memberikan prosedur perhitungan kapasitas dan ukuran perilaku lalu-lintas pada segmen jalan di daerah perkotaan dan semi perkotaan. Segmen jalan didefinisikan sebagai perkotaan/semi perkotaan atau luar kota sebagai berikut: a. Segmen jalan perkotaan/semi perkotaan yaitu mempunyai perkembangan secara

permanen dan menerus sepanjang seluruh atau hampir seluruh jalan, minimum pada satu sisi jalan, apakah berupa perkembangan lahan atau bukan. Jalan di atau dekat pusat perkotaan dengan penduduk lebih dari 100.000 selalu digolongkan dalam kelompok ini. Jalan di daerah perkotaan dengan penduduk kurang dari 100.000 juga digolongkan dalam kelompok ini jika mempunyai perkembangan samping jalan yang permanen dan menerus.

b. Segmen jalan luar kota yaitu tidak ada perkembangan yang menerus pada setiap sisi jalan, walaupun mungkin terdapat beberapa perkembangan permanen seperti rumah makan, pabrik, atau perkampungan. (Catatan: Kios kecil dan kedai di sisi jalan bukan merupakan perkembangan permanen).

Indikasi penting lebih lanjut tentang daerah perkotaan atau semi perkotaan adalah karakteristik arus lalu-lintas puncak pada pagi dan sore hari, secara umum lebih tinggi dan terdapat perubahan komposisi lalu-lintas (dengan persentase kendaraan pribadi dan sepeda motor yang lebih tinggi, dan persentase truk berat yang lebih rendah dalam arus lalu-lintas).

Peningkatan arus yang berarti pada jam puncak biasanya menunjukkan perubahan distribusi arah lalu -lintas (tidak seimbang), dan karena itu batas segmen jalan harus dibuat antara segmen jalan luar kota dan jalan semi perkotaan. Dengan cara yang sama, perubahan arus yang berarti biasanya juga menunjukkan batas segmen. Indikasi lain yang membantu (walaupun tidak pasti) yaitu keberadaan kereb: jalan luar kota jarang dilengkapi kereb.

2.1.1 Penggunaan

Karakteristik geometrik tipe jalan yang digunakan dalam Bab ini didefinisikan pada Bagian 2.4 di bawah. Hal ini tidak harus berkaitan dengan sistem klasifkasi fungsional jalan Indonesia (Undang-Undang tentang Jalan, No. 13, 1980; Undang-Undang tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, No. 14, 1992), yang dikembangkan untuk tujuan yang berbeda. Untuk masing-masing tipe jalan tersebut, prosedur perhitungan dapat digunakan untuk analisa operasional, perencanaan dan perancangan jalan perkotaan (sering disebut jalan kota) . Untuk setiap tipe jalan yang ditentukan, prosedur perhitungan dapat digunakan hanya pada kondisi berikut:

a. Alinyemen datar atau hampir datar.

b. Alinyemen horisontal lurus atau hampir lurus.

c. Pada segmen jalan yang tidak dipengaruhi antrian akibat persimpangan, atau arus iringan kendaraan yang tinggi dari simpang bersinyal.

2.1.2 Segmen Jalan

Prosedur digunakan untuk perhitungan segmen jalan tertentu. Segmen jalan didefinisikan sebagai panjang jalan yaitu diantara dan tidak dipengaruhi oleh

simpang bersinyal atau simpang tak bersinyal utama, dan mempunyai karakteristik yang hampir sama sepanjang jalan. Titik dimana karakteristik jalan berubah secara berarti menjadi batas segmen walaupun tidak ada simpang di dekatnya. Perubahan kecil dalam geometrik tidak perlu dipersoalkan (misalnya perbedaan lebar jalur lalu-lintas kurang dari 0,5 m), terutama jika perubahan tersebut hanya sebagian.

Perhitungan kemudian dilakukan secara terpisah untuk masing-masing tipe fasilitas, kemudian digabung untuk memperoleh kapasitas dan ukuran kinerja sistem secara menyeluruh. Prosedur yang dijelaskan di bawah untuk jalan perkotaan dan semi perkotaan berlaku untuk segmen tanpa pengaruh simpang, dan karena itu sebagian besar data empiris untuk MKJI 1997 ini dikumpulkan dari rute utama perkotaan dan semi perkotaan dan bukan dari jalan kota. Pada jalan kota, dimana banyak persimpangan utama, kapasitas dan kinerja sistem jalan akan tergantung terutama pada persimpangan (dan bagian jalinan) dan bukan pada segmen jalan diantara persimpangan.

Bagaimanapun, jika analisa jaringan diperlukan, prosedur perhitungan untuk segmen jalan yang diberikan di bawah dapat digunakan pada jaringan jalan pusat kota sebagai berikut:

a. Hitung waktu tempuh, dengan menggunakan prosedur segmen jalan, seolah-olah tidak ada gangguan dari persimpangan atau daerah jalinan yaitu analisa seolah-olah tidak ada persimpangan atau daerah jalinan ("waktu tempuh tak terganggu").

b. Untuk setiap simpang atau daerah jalinan utama pada jaringan jalan, hitung tundaan, dengan menggunakan prosedur yang sesuai pada bagian lain dari MKJI 1997 ini.

c. Tambahkan tundaan simpang/jalinan dengan waktu tempuh tak

terganggu, untuk memperoleh waktu tempuh keseluruhan. 2.2 Klasifikasi Jalan

2.2.1 Klasifikasi Berdasarkan Fungsi Jalan

Klasifikasi jalan fungsional di Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu:

a. Jalan Arteri, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk (akses) dibatasi secara berdaya guna.

b. Jalan kolektor, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatanrata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. ‘

c. Jalan lokal, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

d. Jalan lingkungan, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

2.2.2 Klasifikasi Berdasarkan Administrasi Pemerintahan

Pengelompokan jalan dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah. Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan Nasional, jalan Provinsi, jalan Kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. a. Jalan Nasional, merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem

jaringan jalan primer yang menghubungkan antar Ibukota Provinsi, dan jalan strategis Nasional, serta jalan tol.

b. Jalan Provinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan Ibukota Provinsi dengan Ibukota Kabupaten/Kota, atau antarIbukota Kabupaten/Kota, dan jalan strategis Provinsi.

c. Jalan Kabupaten, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan yang menghubungkan Ibukota Kabupaten dengan Ibukota Kecamatan, antarIbukota Kecamatan, Ibukota Kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah Kabupaten, dan jalan strategis Kabupaten.

d. Jalan Kota, adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.

e. Jalan Desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan

2.3 Karakteristik Jalan 2.4.1 Tipe Jalan

1. Jalan dua lajur dua arah tak terbagi (2/2UD)

a. Lebar bahu paling sedikit 2 meter pada setiap sisi b. Tidak ada median- Pemisahan arah lalu lintas 50-50 c. Hambatan samping rendah

d. Ukuran kota 1,0 – 3,0 juta e. Tipe alinyemen datar 2. Jalan empat lajur dua arah

A. Jalan empat lajur terbagi (4/2D)

a. Lebar lajur 3,5 m (lebar jalur lalu-lintas total 14,0 m) b. Kereb (tanpa bahu)

c. Jarak antara kereb dan penghalang terdekat pada trotoar 2 m

d. Median

e. Pemisahan arah lalu-lintas 50 – 50

f. Hambatan samping rendah

g. Ukuran kota 1,0 – 3,0 Juta h. Tipe alinyemen datar.

B. Jalan empat lajur tak terbagi (4/2UD)

a. Lebar lajur 3,5 m (lebar jalur lalu-lintas total 14,0 m) b. Kereb (tanpa bahu)

c. Jarak antara kereb dan penghalang terdekat pada trotoar 2 m d. Tidak ada median

f. Hambatan samping rendah g. Ukuran kota 1,0 – 3,0 Juta h. Tipe alinyemen datar.

3. Jalan enam lajur dua arah terbagi (6/2D)

a. Lebar lajur 3,5 m (lebar jalur lalu-lintas total 21,0 m) b. Kereb (tanpa bahu)

c. Jarak antara kereb dan penghalang terdekat pada trotoar 2 m

d. Median

e. Pemisahan arah lalu-lintas 50 – 50

f. Hambatan samping rendah

g. Ukuran kota 1,0 – 3,0 Juta h. Tipe alinyemen datar. 4. Jalan satu arah (2/1 atau 2/2)

a. Lebar jalur lalu-lintas tujuh meter

b. Lebar bahu efektif paling sedikit 2 m pada setiap sisi c. Tidak ada median

d. Hambatan samping rendah

e. Ukuran kota 1,0 – 3,0 Juta f. Tipe alinyemen datar. 2.3.2 Lebar Jalur Lalu Lintas

Lebar jalur lalu lintas adalah lebar (m) jalur jalan yang dilewati lalu lintas tidak termasuk bahu jalan. Kecepatan arus bebas dan kapasitas akan meningkat dengan berkembangnya lebar jalur lalu lintas.

2.3.3 Kereb

Kereb sebagai batas antara jalur lalu-lintas dan trotoar berpengaruh terhadap dampak hambatan samping pada kapasitas dan kecepatan. Kapasitas jalan dengan kereb lebih kecil dari jalan dengan bahu. Selanjutnya kapasitas berkurang jika terdapat penghalang tetap dekat tepi jalur lalu-lintas, tergantung apakah jalan mempunyai kereb atau bahu.

2.3.4 Bahu Jalan

Jalan perkotaan tanpa kereb pada umumnya mempunyai bahu pada kedua sisi jalur lalu-lintasnya. Lebar dan kondisi permukaannya mempengaruhi penggunaan bahu, berupa penambahan kapasitas, dan kecepatan pada arus tertentu, akibat pertambahan lebar bahu, terutama karena pengurangan hambatan samping yang disebabkan kejadian di sisi jalan seperti kendaraan angkutan umum berhenti, pejalan kaki dan sebagainya.

2.3.5 Median

Median adalah daerah yang memisahkan arah lalu lintas jalan. Median yang direncanakan dengan baik meningkatkan kapasitas.

2.3.6 Alinyemen Jalan

Lengkung horisontal dengan jari jari kecil mengurangi kecepatan arus bebas. Tanjakan yang curam juga mengurangi kecepatan arus bebas. Karena umum kecepatan arus bebas di daerah perkotaan adalah rendah maka pengaruh ini diabaikan.

2.3.7 Komposisi arus dan pemisahan arah a. Pemisahan arah lalu-lintas

kapasitas jalan dua arah paling tinggi pada pemisahan arah 50 - 50, yaitu jika arus pada kedua arah adalah sama pada periode waktu yang dianalisa (umumnya satu jam).

b. Komposisi lalu-lintas

Komposisi lalu-lintas mempengaruhi hubungan kecepatan-arus jika arus dan kapasitas dinyatakan dalam kend/jam, yaitu tergantung pada rasio sepeda motor atau kendaraan berat dalam arus lalu-lintas. Jika arus dan kepasitas dinyatakan dalam satuan mobil penumpang (smp), maka kecepatan kendaraan ringan dan kapasitas (smp/jam) tidak dipengaruhi oleh komposisi lalu-lintas.

2.3.8 Pengaturan lalu-lintas

Batas kecepatan jarang diberlakukan di daerah perkotaan di Indonesia, dan karenanya hanya sedikit berpengaruh pada kecepatan arus bebas. Aturan lalu- lintas lainnya yang berpengaruh pada kinerja lalu-lintas adalah pembatasan parkir dan berhenti sepanjang sisi jalan; pembatasan akses tipe kendaraan tertentu; pembatasan akses dari lahan samping jalan dan sebagainya.

2.3.9 Aktivitas samping jalan ("hambatan samping")

Banyak aktivitas samping jalan di Indonesia sering menimbulkan konflik, kadang-kadang besar pengaruhnya terhadap arus lalu-lintas. Pengaruh konflik ini, ("hambatan samping"), diberikan perhatian utama dalam MKJI

1997 ini, jika dibandingkan dengan Manual negara Barat. Hambatan samping yang terutama berpengaruh pada kapasitas dan kinerja jalan perkotaan adalah

a. Pejalan kaki;

b. Angkutan umum dan kendaraan lain berhenti; c. Kendaraan lambat (misalnya becak, kereta kuda);

d. Kendaraan masuk dan keluar dari lahan di samping jalan

Untuk menyederhanakan peranannya dalam prosedur perhitungan, tingkat hambatan samping telah dikelompokkan dalam lima kelas dari sangat rendah sampai sangat tinggi sebagai fungsi dari frekwensi kejadian hambatan samping sepanjang segmen jalan yang diamati. Photo khusus juga ditunjukkan dalam MKJI 1997 untuk memudahkan pemilihan kelas hambatan samping yang digunakan dalam analisa.

2.3.10 Perilaku pengemudi dan populasi kendaraan

Ukuran Indonesia serta keanekaragaman dan tingkat perkembangan daerah perkotaan menunjukkan bahwa perilaku pengemudi dan populasi kendaraan (umur, tenaga dan kondisi kendaraan, komposisi kendaraan) adalah beraneka ragam. Karakteristik ini dimasukkan dalam prosedur perhitungan secara tidak langsung, melalui ukuran kota. Kota yang lebih kecil menunjukkan perilaku pengemudi yang kurang gesit dan kendaraan yang kurang modern, menyebabkan kapasitas dan kecepatan lebih rendah pada arus tertentu, jika dibandingkan dengan kota yang lebih besar.

2.4 Kondisi Lalu – Lintas

Arus adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu titik pada suatu jalan pada interval waktu tertentu, dinyatakan dalam kend/jam (Qkend) smp/jam (Qsmp) atau LHRT (QLHRT Lalu-lintas Harian Rata-rata Tahunan). Sebagai pengukur jumlah dari arus lalu lintas digunakan volume yang menunjukkan jumlah kendaraan yang melintas pada satu titik pengamatan dalam satu satuan (hari, jam, menit). Volume lalu lintas yang tinggi membutuhkan lebar jalan yang lebih, sehingga tercipta kenyamanan dan keamanan berlalu lintas. Sebaliknya jika jalan terlalu lebar untuk volume lalu lintas yang rendah cenderung membahayakan karena pengemudi cenderung mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi sedangkan kondisi jalan belum tentu memungkinkan.

a. Lalu lintas harian rata-rata tahunan (LHRT)

Volume Lalu lintas harian rata-rata tahunan (LHRT) adalah: Jumlah lalu lintas kendaraan rata-rata yang melewati satu jalur jalan selama 24 jam dan diperoleh dari data selama satu tahun penuh.

LHRT =Jumlah lalu lintas satu tahun

365 ……(2.1)

b.Lalu lintas harian rata-rata (LHR)

Lalu lintas harian rata-rata (LHR) adalah: hasil bagi jumlah kendaran yang diperoleh selama pengamatan dan lamanya pengamatan.

LHR =Jumlah lalu lintas selama pengamatan

2.4.1 Pemisahan Arus Lalu – Lintas

Kapasitas jalan dua arah paling tinggi pada pemisahan arah 50 - 50, yaitu jika arus pada kedua arah adalah sama pada periode waktu yang dianalisa. Perhitungan pemisah arah dapat dihitung melalui persamaan berikut :

SP = QDH 1 / QDH 1+2 ……(2.3)

Keterangan : SP = Pemisah arah (kend/jam)

QDH 1 = Arus total arah 1 QDH 1+2 = Arus total arah 1 + 2

2.4.2 Komposisi Lalu – Lintas

Komposisi lalu lintas mempengaruhi hubungan arus kecepatan jika arus dan kapasitas dinyatakan dalam kedaraan per jam, komposisi lalu lintas akan mempengaruhi volume. Meskipun demikian, dengan mengukur arus dalam satuan mobil penumpang (smp), seperti dalam MKJI 1997 ini, pengaruh ini tidak diperhitungkan.

Tabel 2.1 Nilai Normal Komposisi Lalu Lintas

Perhitungan kondisi lalu lintas :

a. Perhitungan faktor satuan mobil penumpang dapat dihitung melalui persamaan berikut :

Fsmp = Qsmp / Qkend ……(2.4) Keterangan :

Fsmp = Faktor satuan mobil penumpang

Qsmp = Arus total kendaraan dalam smp Qkend = Arus total kendaraan

b. Perhitungan arus jam rencana (QDH) dapat dihitung melalui persamaan berikut :

QDH = LHRT x k ……(2.5)

Keterangan :

LHRT = lalu lintas harian rata-rata tahunan (kend/hari). Faktor k = faktor volume lalu lintas pada jam sibuk. Penentuan faktor k adalah seperti pada Tabel 2.2 berikut :

Untuk tipe pembagian kendaraan dapat di lihat seperti tabel 2.3 berikut ini: Tabel 2.3 Pembagian Tipe Kendaraan

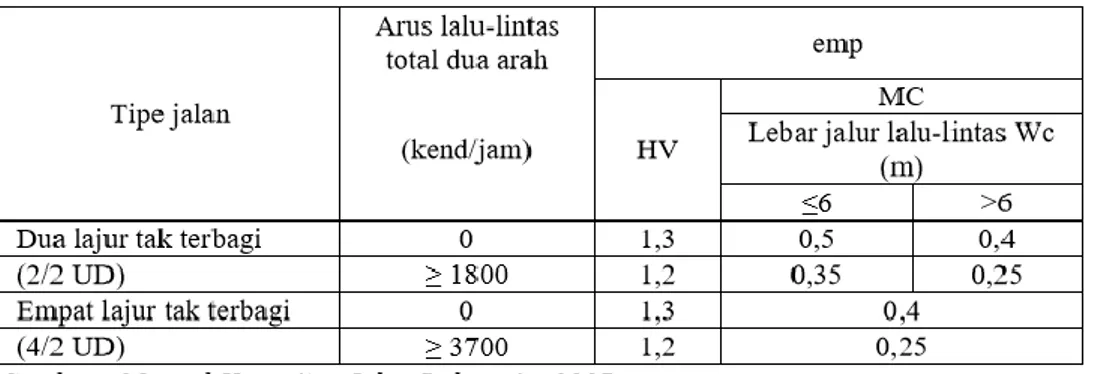

Nilai ekivalensi mobil penumpang (emp) untuk masing masing tipe kendaraan tersebut tergantung pada tipe jalan dan arus lalu lintas total yang dinyatakan dalam tabel 2.4 dan tabel 2.5 di bawah ini :

Tabel 2.4 Emp untuk Jalan Perkotaan Tak Terbagi

Tabel 2.5 Emp untuk Jalan Perkotaan Terbagi dan Satu Arah

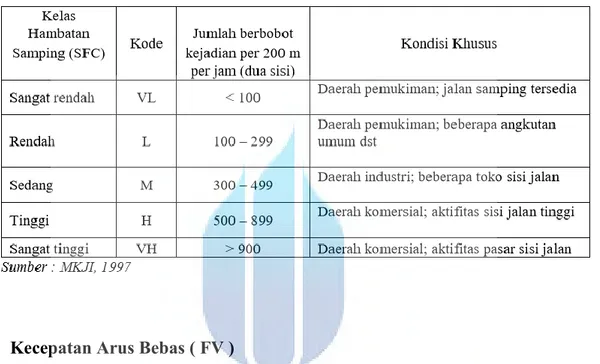

2.5 Hambatan Samping ( Sfc )

Didefinisikan sebagai aktifitas samping jalan dan di Indonesia sering menimbulkan konflik, dan sangat berpengaruh besar terhadap arus lalulintas. Hambatan samping yang terutama berpengaruh pada kapasitas dan kinerja jalan perkotaan adalah : a. Pejalan kaki yang berjalan atau menyebrang sepanjang segmen jalan

b. Angkutan umum dan kendaraan lain yang berhenti c. Kendaraan lambat misalnya becak,sepeda

d. Kendaraan masuk dan keluar dari lahan samping jalan.

Hambatan samping merupakan dampak terhadap kinerja lalu-lintas dari aktivitas samping segmen jalan, seperti pejalan kaki (bobot = 0,5) kendaraan umum/kendaraan lain berhenti (bobot = 1,0), kendaraan masuk/keluar sisi jalan

(bobot = 0,7) dan kendaraan lambat (bobot = 0,4), tingkat hambatan samping dikelompokkan dalam lima kelas dari sangat rendah sampai sangat tinggi sebagai fungsi dari frekwensi kejadian hambatan samping sepanjang segmen jalan yang diamati. Kelas hambatan samping dapat di lihat pada tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6 Kelas Hambatan Samping untuk Jalan Perkotaan

2.6 Kecepatan Arus Bebas ( FV )

Kecepatan arus bebas (FV) didefnisikan sebagai kecepatan pada tingkat arus nol, yaitu kecepatan yang akan dipilih pengemudi jika mengendarai kendaraan bermotor tanpa dipengaruhi oleh kendaraan bermotor lain di jalan. Kecepatan arus bebas diamati melalui pengumpulan data lapangan, dari mana antara kecepatan arus bebas dan kondisi rencana geometrik ditentukan dengan metode regresi. Kecepatan arus bebas untuk kendaraan ringan dipilih sebagai kriteria dasar untuk kinerja jalan pada arus = nol. Persamaan untuk penentuan kecepatan arus bebas mempunyai bentuk umum sebagai berikut :

FV = ( FV0 + FVW ) x FFVSF x FFVCS ……(2.6)

FV = Kecepatan arus bebas kendaraan ringan pada kondisi lapangan (km/jam) FV0 = Kecepatan arus bebas kendaraan ringan pada jalan yang diamati

FVW = Penyesuaian kecepatan untuk lebar jalan (km/jam)

FFVSF = Faktor penyesuaian untuk hambatan samping dan lebar bahu atau jarak kereb penghalang

FFVCS = Faktor penyesuaian kecepatan untuk ukuran kota

Besarnya kecepatan arus bebas pada jalan perkotaan dapat dilihat dari tabel 2.7 berikut ini :

Tabel 2.7 Kecepatan Arus Bebas Dasar (Fvo) untuk Jalan Perkotaan

Tipe jalan

Kecepatan arus bebas dasar FV0 (km/jam) Kend. ringan LV Kend. berat HV Sepeda Motor MC Semua Kend. (rata-rata) Enam lajur terbagi

(6/2 D) atau

Tiga lajur satu arah (3/1)

61 52 48 57

Empat lajur terbagi (4/2 D) atau

Dua lajur satu arah (2/1)

57 50 47 55

Empat lajur tak terbagi

(4/2) UD) 53 46 43 51

Dua lajur tak terbagi

(2/2 UD) 44 40 40 42

Kecepatan arus bebas untuk jalan delapan-lajur dianggap sama seperti jalan enam lajur dalam tabel 2.7.

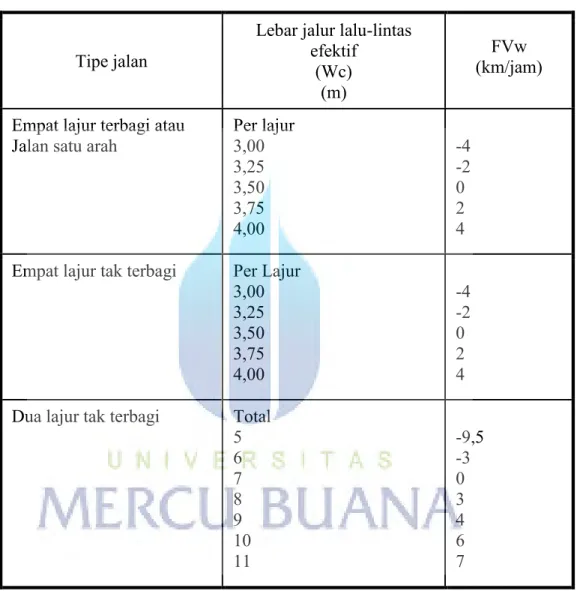

Besarnya penyesuaian kecepatan arus bebas untuk lebar jalur lalu lintas pada jalan perkotaan dapat dilihat dari tabel 2.8 berikut ini :

Tabel 2.8 Penyesuaian Akibat Pengaruh Lebar Jalur Lalu Lintas (Fvw) Pada Kecepatan Arus Bebas Kendaraan Ringan, Jalan Perkotaan

Tipe jalan

Lebar jalur lalu-lintas efektif

(Wc) (m)

FVw (km/jam) Empat lajur terbagi atau

Jalan satu arah Per lajur 3,00

3,25 3,50 3,75 4,00 -4 -2 0 2 4

Empat lajur tak terbagi Per Lajur

3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 -4 -2 0 2 4

Dua lajur tak terbagi Total

5 6 7 8 9 10 11 -9,5 -3 0 3 4 6 7 Sumber : MKJI 1997

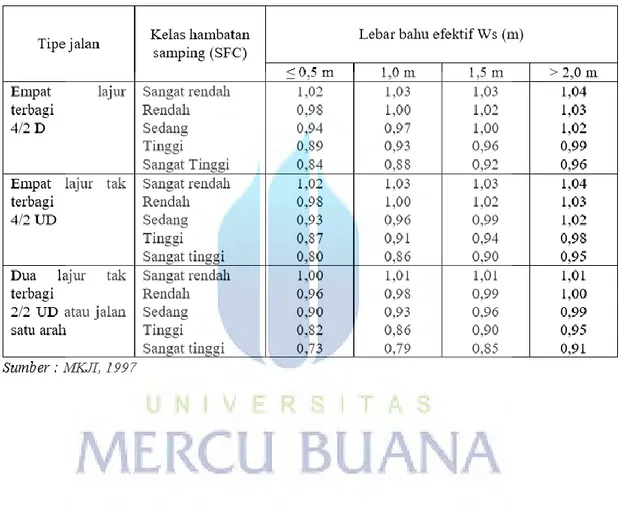

Untuk jalan lebih dari empat lajur (banyak lajur), nilai penyesuaian tabel 2.8 untuk jalan empat lajur terbagi dapat digunakan. Besarnya penyesuaian kecepatan arus bebas untuk hambatan samping jalan dengan bahu dapat dilihat dari tabel 2.9 dan

besarnya penyesuaian kecepatan arus bebas untuk hambatan samping jalan dengan kereb dapat dilihat dari tabel 2.9 berikut ini :

Tabel 2.9 Faktor Penyesuaian untuk Pengaruh Hambatan Samping Dan Lebar Bahu (FFVSF) Pada Kecepatan Arus Bebas Kendaraan Ringan untuk Jalan Perkotaan Dengan Bahu

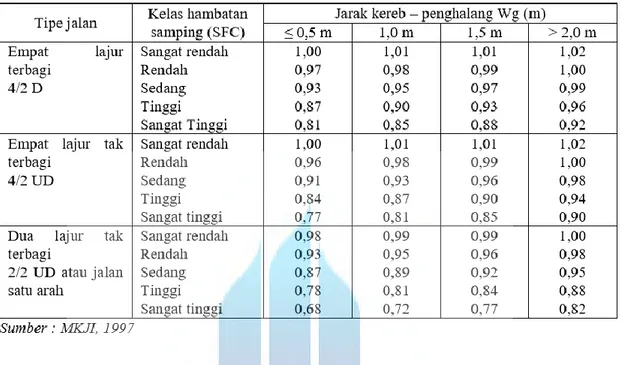

Tabel 2.10 Faktor Penyesuaian untuk Pengaruh Hambatan Samping dan Jarak Kereb-Penghalang (FFVSF) Pada Kecepatan Arus Bebas Kendaraan Ringan untuk Jalan Perkotaan dengan Kereb

Faktor penyesuaian kecepatan arus bebas untuk jalan enam-lajur dapat ditentukan dengan menggunakan nilai FFVSF untuk jalan empat-lajur yang diberikan dalam Tabel 2.9 atau 2.10, disesuaikan seperti di bawah ini:

FFV6SF = 1 – 0,8 x (1 – FFV4SF) ……(2.7)

Dimana :

FFV6SF = Faktor penyesuaian kecepatan arus bebas untuk jalan enam-lajur FFV4SF = Faktor penyesuaian kecepatan arus bebas untuk jalan empat-lajur

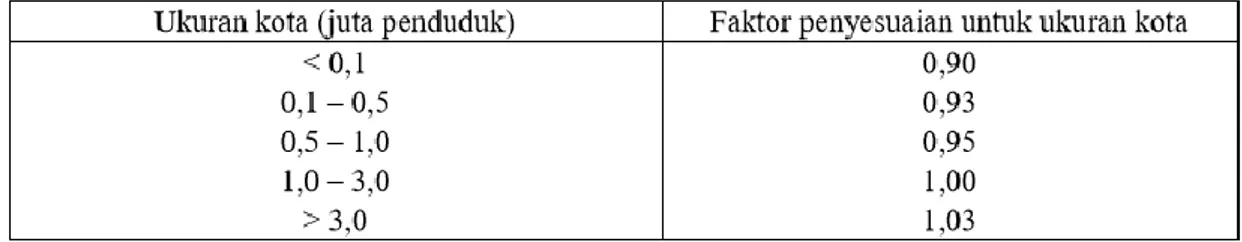

Besarnya penyesuaian kecepatan arus bebas untuk ukuran kota dapat dilihat dari tabel 2.11 berikut ini :

Tabel 2.11 Faktor Penyesuaian untuk Pengaruh Ukuran Kota Pada Kecepatan Arus Bebas Kendaraan Ringan (Ffvcs) Jalan Perkotaan

2.7 Kapasitas Jalan ( C )

Kapasitas merupakan arus lalu lintas maximum yang dapat dipertahankan (tetap) pada suatu bagian jalan dalam kondisi tertentu (misalnya: rencana geometrik, lingkungan, komposisi lalu lintas dan sebagainya. Biasanya dinyatakan dalam kend/jam atau smp/jam) (MKJI, 1997).

C = Co x FCw x FCsp x FCsf x FCcs (smp/jam) …..(2.8) Dimana :

C = Kapasitas

CO = Kapasitas dasar (smp/jam)

FCW = Faktor penyesuaian lebar jalur lalu-lintas FCSP = Faktor penyesuaian pemisahan arah FCSF = Faktor penyesuaian hambatan samping FCCS = Faktor penyesuaian ukuran kota

Tabel 2.12 Kapasitas Dasar Jalan Perkotaan (Co)

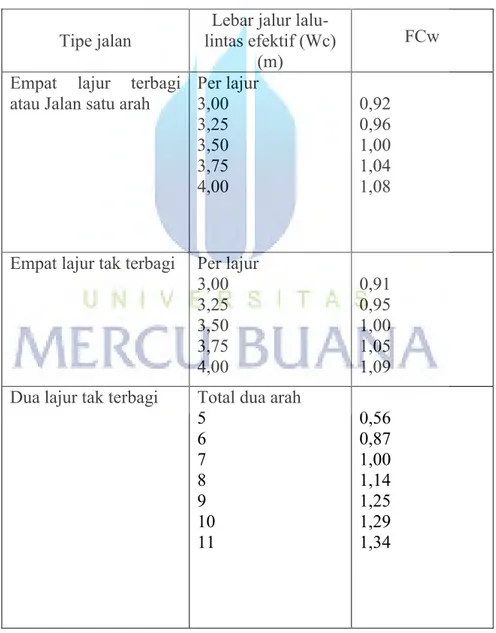

Tabel 2.13 Penyesuaian Kapasitas untuk Pengaruh Lebar Jalur Lalu-Lintas untuk Jalan Perkotaan (FCw)

Tipe jalan lintas efektif (Wc) Lebar jalur lalu-(m)

FCw Empat lajur terbagi

atau Jalan satu arah Per lajur 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 0,92 0,96 1,00 1,04 1,08 Empat lajur tak terbagi Per lajur

3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 0,91 0,95 1,00 1,05 1,09 Dua lajur tak terbagi Total dua arah

5 6 7 8 9 10 11 0,56 0,87 1,00 1,14 1,25 1,29 1,34

Tabel 2.14 Penyesuaian Kapasitas Untuk Pemisah Arah (FCsp) Pemisahan arah SP %-% 50-50 60-40 70-30 80-20 90-10 100-0 FCsp Dua lajur 2/2 1,00 0,94 0,88 0,82 0,76 0,70 Empat lajur 4/2 1,00 0,97 0,94 0,91 0,88 0,85 Sumber : MKJI 1997

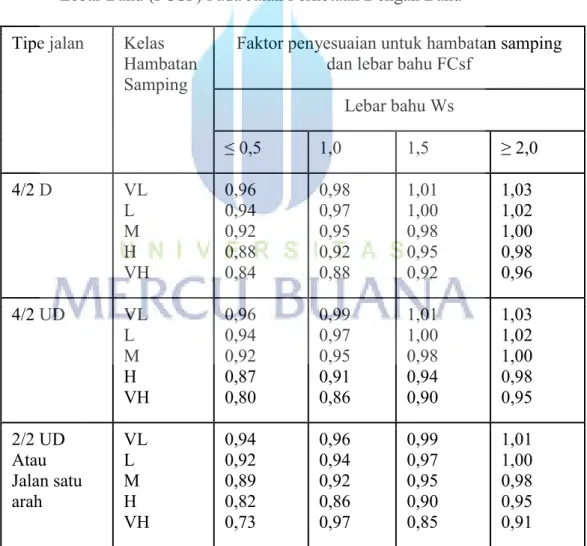

Tabel 2.15 Faktor Penyesuaian Kapasitas untuk Pengaruh Hambatan Samping dan Lebar Bahu (FCSF) Pada Jalan Perkotaan Dengan Bahu

Tipe jalan Kelas

Hambatan Samping

Faktor penyesuaian untuk hambatan samping dan lebar bahu FCsf

Lebar bahu Ws ≤ 0,5 1,0 1,5 ≥ 2,0 4/2 D VL L M H VH 0,96 0,94 0,92 0,88 0,84 0,98 0,97 0,95 0,92 0,88 1,01 1,00 0,98 0,95 0,92 1,03 1,02 1,00 0,98 0,96 4/2 UD VL L M H VH 0,96 0,94 0,92 0,87 0,80 0,99 0,97 0,95 0,91 0,86 1,01 1,00 0,98 0,94 0,90 1,03 1,02 1,00 0,98 0,95 2/2 UD Atau Jalan satu arah VL L M H VH 0,94 0,92 0,89 0,82 0,73 0,96 0,94 0,92 0,86 0,97 0,99 0,97 0,95 0,90 0,85 1,01 1,00 0,98 0,95 0,91

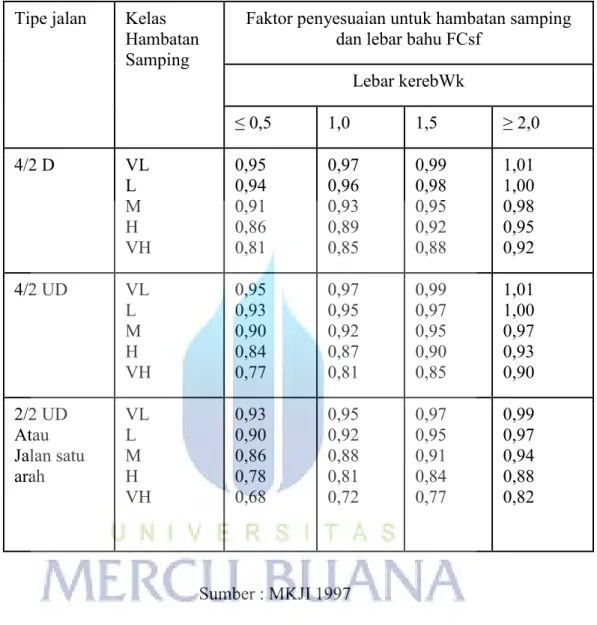

Tabel 2.16 Faktor Penyesuaian Kapasitas untuk Pengaruh Hambatan Samping dan Jarak Kereb-Penghalang (FCSF) Jalan Perkotaan dengan Kereb

Tipe jalan Kelas

Hambatan Samping

Faktor penyesuaian untuk hambatan samping dan lebar bahu FCsf

Lebar kerebWk ≤ 0,5 1,0 1,5 ≥ 2,0 4/2 D VL L M H VH 0,95 0,94 0,91 0,86 0,81 0,97 0,96 0,93 0,89 0,85 0,99 0,98 0,95 0,92 0,88 1,01 1,00 0,98 0,95 0,92 4/2 UD VL L M H VH 0,95 0,93 0,90 0,84 0,77 0,97 0,95 0,92 0,87 0,81 0,99 0,97 0,95 0,90 0,85 1,01 1,00 0,97 0,93 0,90 2/2 UD Atau Jalan satu arah VL L M H VH 0,93 0,90 0,86 0,78 0,68 0,95 0,92 0,88 0,81 0,72 0,97 0,95 0,91 0,84 0,77 0,99 0,97 0,94 0,88 0,82 Sumber : MKJI 1997

Tabel 2.17 Faktor Penyesuaian Kapasitas Untuk Ukuran Kota (FCCS) Pada Jalan Perkotaan

Ukuran kota (Juta penduduk) Faktor penyesuaian untuk ukuran kota

FCCS < 0,1 0,1 – 0,5 0,5 – 1,0 1,0 – 3,0 > 3 0,86 0,90 0,94 1,00 1,04 Sumber : MKJI 1997

2.8 Perilaku Lalu Lintas

Penentuan perilaku lalu lintas pada ruas jalan meliputi : 2.8.1 Derajat Kejenuhan ( DS )

Derajat kejenuhan didefinisikan sebagai perbandingan atau rasio arus lalu lintas (smp/jam) terhadap kapasitas (smp/jam) pada bagian jalan tertentu, yang dipakai sebagai faktor utama dalam penentuan tingkat kinerja ruas jalan. Derajat kejenuhan dapat dihitung dengan rumus :

DS =

𝑄𝐶 ……(2.9)

Dimana :

DS = Derajat kejenuhan Q = Arus total (smp/jam) C = Kapasitas (smp/jam)

2.8.2 Kecepatan (V) dan Waktu Tempuh (TT)

Kecepatan adalah jarak yang dilalui sebuah kendaraan pada suatu unit waktu atau laju perjalanan yang biasanya dinyatakan dalam kilometer per jam (km/jam). Kecepatan tempuh didefinisikan sebagai kecepatan rata-rata ruang yang dirumuskan sebagai :

V =

𝐿𝑇𝑇……(2.10)

Dimana :

V = Kecepatan rata-rata ruang LV (km/jam) L = Panjang segmen (km)

TT = Waktu tempuh rata-rata LV sepanjang segmen (jam)

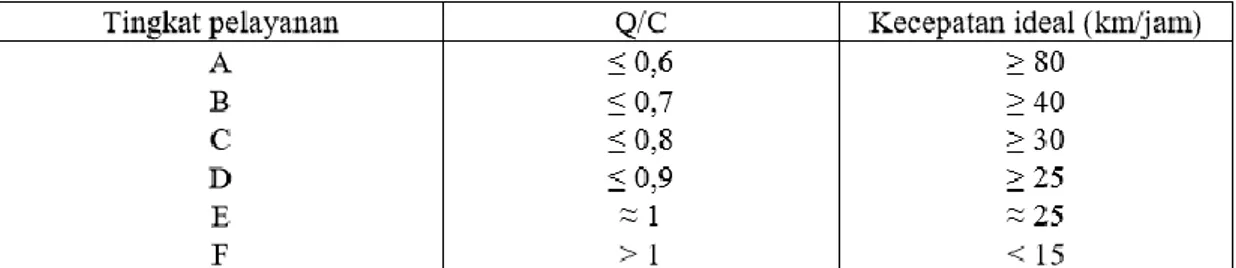

2.9 Evaluasi Tingkat Pelayanan (Level Of Service/Los)

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan No : KM 14 Tahun 2006, tingkat pelayanan adalah kemampuan ruas jalan dan/atau persimpangan untuk menampung lalu-lintas pada keadaan tertentu. Enam tingkat pelayanan diabatasi untuk setiap tipe dari fasilitas lalu lintas yang akan digunakan dalam prosedur analisis, yang disimbolkan dengan huruf A sampai dengan F, dimana Level of Service (LOS) A menunjukkan kondisi operasi terbaik, dan LOS F paling jelek.Kondisi LOS yang lain ditunjukkan berada diantaranya. Tingkat pelayanan suatu ruas jalan, diklasifikasikan berdasarkan volume (Q) per kapasitas (C) yang dapat ditampung ruas jalan itu sendiri. Nilai derajat kejenuhan untuk ruas jalan adalah 0,75. Angka tersebut menunjukkan apakah segmen jalan yang diteliti memenuhi kriteria kelayakan dengan angka derajat kejenuhan dibawah 0,75 atau sebaliknya.

Tabel 2.18 Hubungan Volume per Kapasitas (Q/C) dengan Tingkat Pelayanan untuk Lalu lintas Dalam Kota

2.10 Persimpangan

Persimpangan adalah titik pada jaringan jalan dimana jalan-jalan bertemu dan lintasan-lintasan kendaraan saling berpotongan. Persimpangan merupakan faktor yang paling penting dalam menentukan kapasitas dan waktu perjalanan pada suatu jaringan jalan, khususnya di daerah pemukiman. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya suatu permasalahan lalu lintas yang biasa terjadi di persimpangan, antara lain :

a. Volume dan kapasitas, dimana secara langsung mempengaruhi hambatan

b. Desain geometrik dan kebebasan pandangan

c. Kecelakaan dan keselamatan jalan, kecepatan dan lampu jalan d. Parkir, akses dan pembangunan yang sifatnya aman

e. Pejalan kaki

f. Jarak antar persimpangan 2.10.1 Jenis Persimpangan

Lalu lintas yang bergerak pada persimpangan dapat dikendalikan dengan berbagai cara pengendalian. Pengendalian tersebut mengikuti urutan

hirarki tertentu sesuai dengan jenis-jenis jalan yang saling berpotongan dan besarnya arus lalu lintas yang memasuki persimpangan. Hirarki ini dibagi atas 4 bagian besar, yaitu:

a. Persimpangan sebidang (at grade)

Persimpangan sebidang merupakan persimpangan yang kaki-kakinya berpotongan pada satu bidang datar, sehingga memungkinkan terjadinya konflik antar satu arus dengan arus yang lain yang berpotongan. Jenis system pengendaliannya meliputi:

Jenis tanpa pengaturan lalu lintas (uncontrolled)

Jenis pengaturan berhenti atau prioritas (stop)

Jenis pengaturan dengan lampu pengatur lampu lalu lintas (traffic light)

Jenis pengaturan dengan bundaran lalu lintas (roundabout)

Gambar 2.2 Contoh Persimpangan Sebidang (sumber : google image) b. Persimpangan tidak sebidang

Persimpangan tidak sebidang merupakan persimpangan yang kaki tidak berpotongan satu sama lain, melainkan saling bersilangan dengan ketinggian yang berbeda antara satu kaki dengan kaki lainnya. Contoh persimpangan tisak sebidang adalah fly over dan underpass.

c. Persimpangan tanpa pengaturan

Persimpangan yang tidak dikendalikan ini umumnya hanya dapat digunakan pada pertemuan jalan masing kakinya kecil sehingga konflik yang terjadi juga kecil dan dengan send tidak memerlukan suatu pengendalian terhadap arus lalu lintas yang bergerak di persimpangan tersebut.

Gambar 2.4 Contoh Persimpangan Tak Sebidang (sumber : google image) d. Persimpangan Prioritas

Metode pengendalian terhadap pergerakan persimpangan sangat diperlukan, dengan maksud agar kendaraan melakukan pergerakan konflik tersebut tidak akan saling bertabrakan. Konsep utama dalam sistem prioritas merupakan suatu aturan untuk menentukan kendaraan mana yang dapat berjalan terlebih dahulu. Sistem pengendalian ini mempunyai prinsip-prinsip tertentu, yaitu:

Aturan-aturan prioritas harus secara jelas dimengerti oleh semua pengemudi.

Prioritas harus terbagi dengan baik, sehingga setiap orang mempunyai kesempatan untuk bergerak.

Prioritas harus terorganisasi, sehingga titik-titik konflik dapat teratasi dan diperkecil.

Keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pengemudi harus dijaga agar sesederhana mungkin.

Jumlah total hambatan-hambatan terhadap lalu lintas harus diperkecil.

Gambar 2.5 Contoh Persimpangan Prioritas / Bundaran (sumber : google image)

2.10.2 Sinyal

Lampu lalu lintas didefinisikan sebagai semua peralatan pengatur lalu lintas yang menggunakan tenaga listrik kecuali lampu kedip (flasher), rambu, dan marka jalan untuk mengarahkan atau memperingatkan pengemudi kendaraan bermotor, pengendara sepeda atau pejalan kaki. (Oglesby, 1999:391).

Fungsi utama pemasangan lampu lalu lintas adalah untuk mengurangi terjadinya titik konflik pada simpang yang ditinjau. Sinyal untuk mengatur kendaraan bermotor, sepeda dan pejalan kaki dikelompokkan sebagai

“pretimed“ yaitu interval waktu yang tertentu dialokasikan untuk berbagai gerakan lalu lintas dan sebagai “traffic actuated“ yaitu interval waktu diatur secara menyeluruh atau sebagian sesuai kebutuhan lalu lintas.

Pada umumnya sinyal lalu lintas dipergunakan untuk satu atau lebih dari alasan berikut ini:

a. Untuk menghindari kemacetan simpang akibat adanya konflik arus lalu lintas, sehingga terjamin bahwa suatu kapasitas tertentu dapat dipertahankan, bahkan selama kondisi lalu lintas jam puncak (peak hour).

b. Untuk memberi kesempatan kepada kendaraan dan/ pejalan kaki dari jalan simpang (kecil) untuk memotong jalan utama.

c. Untuk mengurangi jumlah kecelakaan lalu-lintas akibat tabrakan antara kendaraan-kendaraan dari arah yang bertentangan.

2.11 Geometrik Persimpangan

Geometrik persimpangan merupakan dimensi yang nyata dari suatu persimpangan. Oleh karena itu, perlu di ketahui beberapa defenisi berikut ini :

1. Approach (kaki persimpangan), yaitu daerah pada persimpangan yang

digunakan untuk antrian kendaraan sebelum menyeberangi garis henti. 2. Approach width (WA), yaitu lebar pendekat atau lebar kaki persimpangan.

3. Entry Width(Qentry), yaitu lebar bagian jalan pada bagian pendekat yang

digunakan untuk memasuki persimpangan, diukur pada garis perhentian. 4. Exit width(Wexit), yaitu lebar bagian jalan pada bagian pendekat yang

5. Width Left Turn On Red (WLTOR), yaitu lebar bagian pendekat yang

digunakan kendaraan untuk belok kiri pada saat lampu merah.

Untuk kelima hal tersebut diatas dapat dilihat dalam gambar berikut :

Gambar 2.6 Geometrik Persimpangan dengan Lampu Lalu Lintas (Sumber : MKJI 1997 Kapasitas Jalan Indonesia 1997)

6. Effective approach width (We), yaitu lebar efektif kaki persimpangan yang

dijelaskan dalam gambar berikut : (MKJI 1997) Untuk pendekat tipe O dan P

Jika WLTOR > 2 m, maka : We = WA – WLTOR, atau

We = Wentry (digunakan nilai terkecil)

Jika WLTOR < 2 m, maka :

We = WA, atau We = Wentry(digunakan nilai terkecil)

Kontrol untuk approach tipe P

Wexit = Wentry (1 – PRT – PLT – PLTOR) ….(2.11)

Dimana :

PRT = Rasio volume kendaraan belok kanan terhadap volume total PLT = Rasio volume kendaraan belok kiri terhadap voluume total

PLTOR = Rasio volume kendaraan belok kiri langsung terhadap volume total 2.12 Pengaturan Lampu Lalu lintas

Pola urutan lampu lalu lintas yang digunakan di Indonesia mengacu pada pola yang dipakai di Amerika Serikat, yaitu: merah (red), kuning (amber) dan hijau (green). Hal ini untuk memisahkan atau menghindari terjadinya konflik akibat

pergerakan lalu lintas lainnya. Pemasangan lampu lalu lintas pada simpang ini dipisahkan secara koordinat dengan sistem kontrol waktu secara tetap atau dengan bantuan manusia. Pengaturan lampu lalu-lintas diatur oleh dua model parameter yang terpenting, yaitu :

1. Satuan Mobil Penumpang (SMP), atau Passenger Car Unit (PCU)

Faktor-faktor yang menunjang untuk pengaturan lampu lalu lintas adalah : 1. Jumlah aliran lalu-lintas (flow) dan komposisi lalu lintas

2. Karakteristik dari perpotongan jalan

3. Pembagian jumlah phase, standar signal yang digunakan.

Dengan faktor-faktor yang disebutkan di atas akan menghasilkan (output) dengan pengaturan lalu lintas adalah:

1. Waktu sinyal

2. Jumlah aliran lalu-lintas jenuh (degree of saturation) 3. Tundaan/keterlambatan (delay)

2.13 Fase Lalu Lintas (phase)

Dalam pengaturan lalu lintas pada persimpangan yang berupa konflik antara arus kendaran, dapat dilakukan dengan pemisahan waktu. Pengaturan pemisahan arus lalu lintas disebut fase (phase). Banyaknya fase ditentukan oleh banyak konflik

yang harus diselesaikan pada persimpangan. Pada umumnya, di beberapa persimpangan terdapat lebih dari 2 konflik utama.Oleh karena itu, dibutuhkan juga lebih dari 2 fase.

Menurut MKJI 1997 Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997, fase sinyal umumnya mempunyai dampak yang besar pada tingkat kinerja dan keselamatan lalu-lintas sebuah simpang, daripada jenis pengaturan. Waktu hilang sebuah simpang bertambah dan rasio hijau untuk setiap fase berkurang, bila fase tambahan diberikan. Maka sinyal akan efisien bila dioperasikan hanya pada dua fase, yaitu hanya waktu hijau untuk konflik utama yang dipisahkan. Tetapi dari

sudut keselamatan lalu-lintas, angka kecelakaan umumnya berkurang bila konflik utama antara lalu-lintas belok kanan dipisahkan dengan lalu-lintas terlawan, yaitu dengan fase sinyal terpisah untuk lalu-lintas belok kanan. Pergerakan arus lalu lintas pada persimpangan juga membentuk suatu manuver yang menyebabkan sering terjadi konflik dan tabrakan kendaraan, diantaranya adalah:

1. Berpencar (diverging)

2. Bergabung (merging)

3. Bersilangan (weaving)

4. Berpotongan (crossing)

Sumber : Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas & Angkutan Kota (1999) Pada suatu simpang, terdapat beberapa titik konflik yang disebabkan oleh pergerakan-pergerakan yang telah disebukan di atas. Disimpang 4 kaki terdapat 16 crossing konflik, 8 merging dan 8 diverging konflik. Sedangkan pada 3 kaki terdapat 3 crossing, 3 merging dan 3 diverging. Beberapa titik-titik konflik pada persimpangan.

Gambar 2.9 Konflik Empat Kaki Persimpangan

2.14 Parameter Satuan Mobil Penumpang (SMP)

Parameter Satuan Mobil Penumpang (SMP) atau Passenger Car Unit (PCU) adalah efek dari beberapa jenis kendaraan dalam kondisi arus lalu lintas yang berakibat kepada mobil penumpang dalam kondisi satu area studi.

Kondisi yang mempengaruhi parameter SMP adalah :

a. Ukuran kendaraan

b. Kekuatan atau berat kendaraan

c. Kondisi pengemudi (metode, perilaku, pendidikan, jenis kelamin)

Problem-problem yang ada dalam penggunaan ekivalen terhadap parameter SMP adalah :

a. Terlalu banyak macam/tipe/jenis/ukuran/model dari kendaraan b. Rasio kekuatan dan berat kendaraan melebihi beban yang seharusnya c. Karakteristik dan metode dari pemakai jalan (motor, bus, truk, dll) d. Sangat tergantung prosentase dari tipe kendaraan

Jumlah lalu-lintas yang datang dan jumlah aliran lalu-lintas jenuh (s) dapat diukur/ dihitung berdasarkan jumlah kendaraan per jam (vesh/h) atau (PCU/h). Bila arus lalu-lintas adalah identik dengan perbandingan (headways) sehingga PCU pada

kondisi dalam lalu lintas dapat diperhitungkan sebagai berikut dimana perhitungan perbandingan didapat selama dalam kondisi arus aliran lalu-lintas jenuh (s = saturated). Langkah-langkah dalam menganalisis simpang sebidang dengan lampu pengatur lalu lintas adalah sebagai berikut :

1. Data Masukan

a. Kondisi geometri dan lingkungan

Berisi tentang informasi lebar jalan, lebar bahu jalan, lebar median dan arah untuk tiap lengan simpang. Kondisi lingkungan ada tiga tipe, yaitu : komersial, pemukiman dan akses terbatas.

b. Kondisi arus lalu lintas

Jenis kendaraan dibagi dalam beberapa tipe, seperti terlihat pada Tabel Tabel 2.19 Nilai Emp untuk tipe pendekat terlindung dan terlawan

Jenis Kendaraan

emp untuk tipe pendekat:

Terlindung Terlawan

Kendaraan Ringan (LV) 1,0 1,0

Kendaraan Berat (HV) 1,3 1,3

Untuk rasio kendaraan belokkiri PLT dan rasio belok kanan PRT dihitung dengan rumus : 𝑃𝐿𝑇 =𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛𝑏𝑒𝑙𝑜𝑘 𝑘𝑖𝑟𝑖(𝑠𝑚𝑝 / 𝑗𝑎𝑚) 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛(𝑠𝑚𝑝 / 𝑗𝑎𝑚) ………(2.12) 𝑃𝑅𝑇 =𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛𝑏𝑒𝑙𝑜𝑘 𝑘anan(𝑠𝑚𝑝 / 𝑗𝑎𝑚)𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛(𝑠𝑚𝑝 / 𝑗𝑎𝑚) ………(2.13) 2.15 Penggunaan Sinyal Penentuan Fase Sinyal

Fase adalah suatu rangkaian dari kondisi yang diberlakukan untuk suatu arus atau beberapa arus, yang mendapatkan identifikasi lampu lalu lintas yang sama (Munawar, 2004:45). Jumlah fase yang baik adalah fase yang menghasilkan kapasitas besar dan rata-rata tundaan rendah.

Pengaturan dua fase dapat dipertimbangkan pada awal analisis karena memberikan kapasitas terbesar dengan tundaan yang terendah dibandingkan dengan pengaturan fase lainnya seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Jika pengaturan dua fase ini

belum memadai, maka perlu dievaluasi arus belokkanan, apakah memungkinkan

bila dipisahkan dari arus lurus dan apakah tersedia lajur untuk memisahkannya. Pengaturan arus belok kanan yang terpisah hanya dilakukan bila arusnya melebihi 200 smp/jam, tetapi bisa saja dilakukan pemisahan ini, walaupun arus belok kanan lebih rendah dari 200 smp/jam dengan pertimbangan peningkatan terhadap keselamatan lalu lintas.

Gambar 2.10Tipikal Pengaturan Fase APILL pada Simpang Tiga

Sumber: MKJI 1997

Gambar 2.11Tipikal Pengaturan 3 Fase APILL Simpang 4, khususnya

Gambar 2.12Tipikal Pengaturan 4 Fase APILL Simpang 4,

khususnyapemisahan pergerakam belok kanan

Sumber: MKJI, 1997 2.16 Waktu Antar Hijau Dan Waktu Hilang

Waktu antar hijau (intergreen), adalah waktu antara berakhirnya hijau suatu fase

dengan berawalnya hijau fase berikut. Biasanya disimbolkan sebagai IG. Waktu ini ditentukan berdasarkan pertimbangan keselamatan terhadap waktu yang diperlukan oleh satu kendaraan untuk keluar dari suatu persimpangan sebelum pergerakan yang berlawanan diperbolehkan mulai bergerak.

IG = amber (waktu kuning) + all red (semua merah) ..…..(2.14)

Waktu semua merah (all red) yang diperlukan untuk pengosongan pada akhir

garishenti pada akhir sinyal kuning) berangkat dari titik konflik sebelum kedatangan kendaraan yang datang pertama dari fase berikutnya (melewati garis henti pada awal sinyal hijau) pada titik yang sama. Jadi merah semua merupakan fungsi dari kecepatan dan jarak dari kendaraan yang berangkat dan yang datang dari garis henti sampai ke titik konflik, dan panjang dari kendaraan yang berangkat, seperti terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.13Titik konflik kritis dan jarak untuk keberangkatan dan kedatangan Sumber: MKJI, 1997

Titik konflik kritis pada masing-masing fase (i) adalah titik yang menghasilkan waktu merah semua terbesar :

MERAH SEMUA i= [(LEV+IEV

VAV

-LAV

VAV]MAX………(2.15) dimana :

LEV, LAV = jarak dari garis henti ke titik konflik masing-masing untuk kendaraan yang berangkat dan yang datang (m).

IEV = panjang kendaraan yang berangkat (m)

yang datang (m/detik)

Nilai-nilai yang dipilih untuk VEV, VAV, dan IEV tergantung dari komposisi lalu lintas dan kondisi kecepatan pada lokasi. Nilai-nilai sementara berikut dapat dipilih untuk kondisi di Indonesia.

Kecepatan kendaraan yang datang (VAV) = 10 m/detik (kendaraan bermotor) Kecepatan kendaraan yang berangkat (VEV) = 10 m/detik (kendaraan bermotor)

3 m/detik (kend. tak bermotor)

1,2 m/detik (pejalan kaki) Panjang

kendaraan yang berangkat IEV = 5 m (LV atau HV)

2 m (MC atau UM)

Waktu hilang, apabila periode merah semua untuk masing-masing akhir fase telah ditetapkan, maka waktu hilang (LTI) untuk simpang dapat dihitung sebagai jumlah dari waktu-waktu antar hijau :

LTI = Σ (MERAH SEMUA + KUNING)i = Σ IGi ………(2.16)

Panjang waktu kuning pada sinyal lalu lintas perkotaan di Indonesia biasanya adalah 3,0 detik.

2.17 Penentuan Waktu Sinyal

a. Pemilihan tipe pendekat (approach)

Pemilihan tipe pendekat (approach) yaitu termasuk tipe terlindung (protected

= P) atau tipe terlawan (opossed = O).

Arus jenuh nyata dapat dinyatakan sebagai hasil perkalian dari arus jenuh dasar (So) untuk keadaan yang standar dengan faktor penyesuaian (F) untuk penyimpangan dari kondisi yang sebenarnya. Arus jenuh dasar merupakan besarnya keberangkatan antrian di dalam pendekat selama kondisi ideal (smp/ jam hijau).

Gambar 2.14 Model dasar untuk arus jenuh (Akcelik 1989) Sumber: MKJI, 1997

Arus jenuh nyata dapat dinyatakan sebagai hasil perkalian dari arus jenuh dasar (So) untuk keadaan yang standar dengan faktor penyesuaian (F) untuk penyimpangan dari kondisi yang sebenarnya, dari suatu kumpulan kondisi-kondisi (ideal) yang telah ditetapkan sebelumnya.

S = SO x F1x F2 x F3 x F4 x ...Fn ………(2.17)

Untuk tipe pendekat P (arus berangkat terlindung) : keberangkatan tanpa konflik antara gerakan lalu lintas belok kanan dan lurus, arus jenuh dasar ditentukan sebagai fungsi dari lebar efektif pendekat (We). (Sumber : MKJI)

So = 600×We ………(2.18) Keterangan:

So = arus jenuh dasar (smp/jam waktu hijau) We=lebarefektifpendekat(m)

Penyesuaian kemudian dilakukan untuk kondisi-kondisi berikut ini:

Ukuran kota CS, jutaan penduduk

Hambatan

samping SF, kelas hambatan samping dari lingkungan

jalan dan kendaraan tak bermotor

Kelandaian G, % naik (+) atau turun(-)

Parkir P, jarak garis henti-kendaraan parker pertama

Gerakan

membelok RT, % belok-kanan

RT, % belok-kiri

Untuk tipe pendekat O, (arus berangkat terlawan): keberangkatan dari antrian sangat dipengaruhi oleh kenyataan bahwa sopir-sopir di Indonesia tidak menghormati ”aturan hak jalan” dari sebelah kiri yaitu kendaraan-kendaraan belok kanan memaksa menerobos lalu-lintas lurus yang berlawanan. Model-model dari Negara barat tentang keberangkatan ini,yang didasarkan pada teori ”penerimaan celah” (gap-acceptance), tidak dapat diterapkan. Suatu model

penjelasan yang didasarkan pada pengamatan perilaku pengemudi telah dikembangkan dan diterapkan dalam MKJI 1997. Apabila terdapat gerakan belok kanan dengan rasio tinggi, umumnya menghasilkan kapasitas-kapasitas yang lebih rendah jika dibandingkan dengan model barat yang sesuai.

Nilai-nilai smp yang berbeda untuk pendekat terlawan juga digunakan seperti diuraikan diatas. Arus jenuh dasar ditentukan sebagai fungsi dari lebar efektif pendekat (We) dan arus lalu lintas belok kanan pada pendekat tersebut dan juga pada pendekat yang berlawanan, karena pengaruh dari faktor-faktor tersebut tidak linier. Kemudian dilakukan penyesuaian untuk kondisi sebenarnya sehubungan dengan ukuran kota,hambatan samping, kelandaian dan parkir sebagaimana terdapat dalam rumus-rumus diatas.

Gambar 2.15Grafik arus jenuh dasar untuk pendekat tipe O Sumber : MKJI 1997

2.18 Faktor-Faktor Penyesuaian

Penetapan faktor koreksi untuk nilai arus lalu lintas dasar kedua tipe pendekat

(protected dan opposed) pada simpang adalah sebagai berikut :

2.18.1 Faktor Ukuran Kota (FCS)

Yaitu ukuran besarnya jumlah penduduk yang tinggal dalam suatu daerah perkotaan. Untuk menentukan nilai faktor ukuran kota digunakan tabel berikut :

Tabel 2.20 Faktor penyesuaian ukuran kota (FCS) Penduduk kota (juta jiwa) Faktor penyesuaian (FCS)

> 3,0 1,05 1,0 - 3,0 1,00 0,5 - 1,0 0,94 0,1 - 0,5 0,83 < 0,1 0,82 Sumber: MKJI, 1997

2.18.2 Faktor Koreksi Hambatan Samping (FSF)

Faktor koreksi hambatan samping (Fsf) ditentukan dari tabel di bawah ini sebagai fungsi dari jenis tikungan jalan, tingkat hambatan samping dan ratio kendaraan tak bermotor. Jika hambatan samping tidak diketahui, dapat dianggap tinggi agar tidak menilai kapasitas terlalu besar.

Lingkungan

Jalan Hambatan Samping Tipe Fase

Rasio Kendaraan Tak Bermotor

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 ≥ 0.25

Komersial

(COM) Tinggi Terlawan 0,93 0,88 0,84 0,79 0,74 0,70

Terlindung 0,93 0,91 0,88 0,87 0,85 0.81 Sedang Terlawan 0,94 0,89 0,85 0,80 0,75 0.81 Terlindung 0,94 0,92 0,89 0,88 0,86 0.82 Kecil Terlawan 0,95 0,90 0,86 0,81 0,76 0.72 Terlindung 0,95 0,93 0,90 0,89 0,87 0.83 Pemukiman

(RES) Tinggi Terlawan 0,96 0,91 0,86 0,81 0,78 0.72

Terlindung 0,96 0,94 0,92 0,89 0,86 0.84 Sedang Terlawan 0,97 0,92 0,87 0,82 0,79 0.73 Terlindung 0,97 0,95 0,93 0,90 0,87 0.85 Kecil Terlawan 0,98 0,93 0,88 0,83 0,80 0.74 Terlindung 0,98 0,96 0,94 91 0,88 0.86 Akses Terbatas (RA) Tinggi/ Terlawan 1,00 0,95 0,90 0,85 0,90 0.75 Sedang Terlindung 1,00 0,98 0,98 0,93 0,90 0.88 Kecil Sumber: MKJI 1997 2.18.3 Faktor Koreksi Parkir (FP)

Parkir kendaraan berpengaruh terhadap penentuan waktu sinyal karena lokasi parkir di sekitar simpang mengganggu arus lalu lintas. Faktor koreksi parkir ditentukan dari gambar di bawah ini sebagai fungsi jarak dari garis henti sampai kendaraan yang diparkir pertama dan lebar pendekat.

Gambar 2.16 Faktor penyesuaian untuk pengaruh parkir dan lajur belok kiri yang pendek (FP) Sumber:MKJI, 1997

FP juga dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut yang mencakup panjang waktu hijau :

FP = [Lp/3 – (WA – 2) x (Lp/3 – g)/ WA] / g ………(2.19) dimana :

LP = jarak antara garis henti dan kendaraan yang diparkir pertama (m) atau panjang dari lajur pendek

WA= lebar pendekat (m)

= waktu hijau pada pendekat (nilai normal 26 detik)

Faktor penyesuaian untuk nilai arus jenuh dasar hanya untuk pendekat tipe terlindung (P)

Faktor koreksi terhadap arus belok kanan pada pendekat yang ditinjau, dapat dihitung dengan rumus berikut ini atau dapatkan nilainya dari gambar di bawah.

FRT = 1 + PRT - 0.26 ………(2.20) dimana :

PRT = rasio arus belok kanan pada pendekat

Gambar 2.17 Faktor penyesuaian untuk belok kanan (FRT)

Sumber: MKJI 1997

2.18.5 Faktor Koreksi Belok Kiri (FLT)

Pengaruh arus belok kiri dihitung dengan rumus : FLT = 1 – PLT x 0,16 ………(2.21)

dimana :

PLT = rasio arus belok kiri pada pendekat Atau dapatkan nilainya dari gambar berikut :

Gambar 2.18 Faktor penyesuaian untuk pengaruh belok kiri (FLT) Sumber: MKJI, 1997

2.19 Rasio Arus / Arus Jenuh (FR)

Rasio arus jenuh (flow ratio) yang terjadi pada tiap-tiap pendekat pada kaki

simpang dengan fase yang sama, merupakan perbandingan antara arus (flow : Q)

dan arus jenuh (saturation flow : S). Nilai arus jenuh untuk setiap pendekat

dihitung dengan rumus: FR = QS ………(2.22) Dimana :

Q = Arus lalu lintas (smp/jam) S = Arus jenuh (smp/jam)

Nilai kritis dari FRCRIT (maksimum) dari arus yang ada dihitung pada simpang dengan penjumlahan rasio arus kritis tersebut:

IFR = ∑ FR crit ………(2.23)

Dari kedua nilai di atas maka diperoleh rasio fase PR (Phase Ratio) untuk tipe fase yaitu :

PR=FR critIFR ………(2.24)

2.20 Waktu Siklus dan Waktu Hijau

Waktu Siklus, adalah waktu untuk urutan lengkap dan indikasi sinyal dari awal waktu hijau sampai waktu hijau berikutnya. Waktu siklus sebelum penyesuaian (Cua) untuk pengendalian waktu tetap dihitung dengan rumus:

Cua = (1,5 . LTI + 5) / (1 - IFR) ………(2.25) Dimana:

Cua = Panjang Siklus (detik)

LTI = Jumlah waktu yang hilang setiap siklus (detik)

IFR = Rasio arus perbandingan dari arus terhadap arus jenuh

Waktu siklus penyesuaian juga dapat diperoleh dari gambar di bawah ini

Gambar 2.19 Penetapan waktu siklus sebelum penyesuaian Sumber: MKJI 1997

Untuk memperoleh waktu siklus optimal (Co),sebaiknya memperhatikan batasan-batasan yang dianjurkan sebagai berikut :

Tabel 2.22 Daftar batasan waktu siklus yang dianjurkan Tipe Pengatur Waktu siklus yang layak (detik)

Pengaturan 2 Fase 40-80

Pengaturan 3 Fase 50-100

Pengaturan 4 Fase 80-130

Sumber: MKJI 1997

Waktu Hijau, adalah waktu nyala hijau dari suatu pendekat dan diberi symbol “gi”.

Waktu hijau dihitung dengan rumus : gi = (CUA – LTI) x PRi ………(2.26) dimana :

gi = tampilan waktu hijau pada fase I (detik)

CUA = waktu siklus sebelum waktu penyesuaian sinyal (detik) LTI = waktu hilang total persiklus (detik)

PRi = rasio arus simpang FRcrit /Σ (FRcrit) 2.21 Kapasitas

Kapasitas adalah kemampuan simpang untuk menampung arus lalu lintas maksimum per satuan waktu dinyatakan dalam smp/jam hijau. Kapasitas pada simpang dihitung pada setiap pendekat ataupun kelompok lajur di dalam suatu pendekat. Kapasitas simpang dinyatakan dengan rumus :

C = S × 𝐠

𝒄 ………(2.26)

C = kapasitas (smp/jam)

S = arus jenuh yang disesuaikan (smp/jam hijau) g = waktu hijau (detik)

c = waktu siklus (detik)

Nilai apasitas dipakai untuk menghitung derajat kejenuhan (degree of saturation /

DS) untuk masing-masing pendekat, dirumuskan : DS = 𝐐

𝑪 ………(2.27)

Dimana:

DS = Derajat kejenuhan Q = Arus lalu lintas C = Kapasitas

2.22 Keperluan Untuk Perubahan

Jika waktu siklus yang dihitung lebih besar dari batas apa yang disarankan pada bagian yang sama, maka derajat kejenuhan umumnya juga akan lebih tinggi dari 0,85. Ini berarti bahwa simpang tersebut mendekati lewat jenuh, yang berakibat antrian panjang pada kondisi lalu lintas mencapai puncak.

Cara menambah kapasitas simpang dapat dilakukan melalui salah satu tindakan sebagai berikut :

1. Perubahan Fase Sinyal

Jika pendekat dengan arus berangkat terlawan (tipe O) dan rasio belok kanan (PRT) tinggi menunjukkan nilai FRkritis (FR > 0,80), suatu rencana alternatif dengan fase terpisah untuk lalu lintas belok kanan mungkin akan sesuai.

Penerapan fase terpisah untuk lalu lintas belok kanan mungkin harus disertai dengan tindakan pelebaran jalan.

Jika simpang dioperasikan dalam empat fase dengan arus berangkat terpisah dari masing-masing pendekat, karena rencana fase yang hanya dengan dua fase mungkin memberikan kapasitas yang lebih tinggi, asa asalkan gerakan-gerakan belok kanan tidak terlalu tinggi (< 200 smp/jam).

2. Penambahan Lebar Pendekat

Jika mungkin menambah lebar pendekat, pengaruh terbaik dari tindakan ini akan diperoleh jika pelebaran dilakukan pada pendekat-pendekat dengan nilai FR tertinggi.

3. Pelarangan Gerakan Belok Kanan

Pelarangan bagi satu atau lebih gerakan belok kanan biasanya menaikkan kapasitas, terutama jika hal itu menyebabkan pengurangan jumlah fase yang diperlukan. Walaupun demikian manajemen lalu lintas yang tepat, perlu untuk memastikan agar perjalanan oleh gerakan belok kanan yang akan dilarang. 2.23 Tingkat Kinerja Simpang APILL

a. Panjang Antrian (NQ)

Panjang antrian adalah banyaknya kendaraan yang berada pada simpang tiap jalur saat nyala lampu merah. Jumlah rata-rata antrian kendaraan (smp) pada awal isyarat lampu hijau (NQ) dihitung sebagai jumlah kendaraan terhenti (smp) yang tersisa dari fase hijau sebelumnya (NQ1) ditambah jumlah

kendaraan (smp) yang datang dan terhenti dalam antrian selama fase merah (NQ2), dihitung menggunakan persamaan :

Untuk derajat kejenuhan (DS) > 0.5 :

NQ1 = 0.25 × C × [(DS - 1) +√(DS - 1)2+ {8 × (DS - 0.5)}

C ] ………(2.28)

Untuk derajat kejenuhan (DS) ≤ 0.5 , maka NQ1 = 0 NQ2 = c × 1-( 1-GR ) (GR × DS) × Q 3600 ………(2.29) GR = gc ………(2.30) Dimana:

g = Waktu hijau pada pendekat

c = Waktu Siklus

NQtot = NQ1 + NQ2

Kemudian, mencari NQmax didapat dari analisis NQtot terbesar .

Setelah itu, NQ max digunakan untuk mencari nilai peluang untuk pembebanan lebih Pol 5% , lihat pada grafik Pol 5% tercantum dalam MKJI 1997. Berikut ini gambar grafik Pol.

Gambar 2.20 Grafik Peluang Untuk Pembebanan Lebih Pol (%)

Panjang antrian (QL) diperoleh dari perkalian NQ (smp) dengan luas area rata-rata yang digunakan oleh satu kendaraan ringan (smp) yaitu 20m2, dibagi lebar masuk (m), sehingga persamaannya adalah sebagai berikut :

b. Kendaraan Terhenti (NS)

Angka henti (NS) masing-masing pendekat yang didefinisikan sebagai jumlah rata-rata kendaraan berhenti per smp, ini termasuk henti berulang sebelum melewati garis stop simpang. Persamaan dari angka henti (NS) adalah sebagai berikut :

NS = 0.9 × ( NQtot

Wmasuk× c) × 3600 ………(2.31)

Jumlah rata-rata kendaraan berhenti, Nsv, adalah jumlah berhenti rata rata per

kendaraan (termasuk berhenti terulang dalam antrian) sebelum melewati suatu simpang, dihitung menggunakan persamaan :

Laju henti untuk seluruh simpang :

c. Tundaan (D)

Tundaan (D) pada suatu simpang dapat terjadi karena 2 hal, yaitu :

Tundaan lalu lintas (DT) yang disebabkan oleh interaksi lalu lintas dengan gerakan lainnya pada suatu simpang.

Tundaan geometri (DG) yang disebabkan oleh perlambatan dan percepatan

saat membelok pada suatu simpang dan atau terhenti karena lampu merah. Tundaan rata-rata untuk suatu pendekat j merupakan jumlah tundaan lalu lintas rata-rata (DTj) dengan tundaan geometrik rata-rata (DGj) yang persamaannya dapat dituliskan seperti berikut ini :

Dj = DTj + DGj ………(2.33) dimana :

DTj = Tundaan lalu lintas rata-rata pendekat j (detik/smp). DGj = Tundaan geometrik rata-rata pendekat (detik/smp).

Tundaan lalu lintas (DT) yaitu akibat interaksi antar lalu lintas pada simpang dengan faktor luar seperti kemacetan pada hilir (pintu keluar) dan pengaturan manual oleh polisi, dengan rumus :

DT = ( c × A ) + (NQ1 × 3600

Gambar 2.21 Penetapan Tundaan Lalu Lintas Rata-Rata (DT) Sumber: MKJI, 1997

Tundaan geometrik (DG) adalah tundaan akibat perlambatan atau percepatan pada simpang atau akibat terhenti karena lampu merah. Persamaan dari tundaan geometric adalah sebagai berikut :

DGj = (1 – PSV) × PT × 6 + ( PSV × 4) ……….(2.35) Dimana :

DGj = Tundaan geometrik rata-rata untuk pendekat j (det/smp) PSV = Rasio kendaraan terhenti pada pendekat = Min (NS, 1) PT = Rasio kendaraan berbelok pada pendekat

Nilai normal DGj untuk kendaraan belok tidak berhenti adalah 6 detik, dan untuk yang berhenti adalah 4 detik. Nilai normal ini didasarkan pada anggapan-anggapan bahwa :

kecepatan = 40 km/jam

percepatan dan perlambatan = 1,5 m/det2

kendaraan berhenti melambat untuk meminimumkan tundaan, sehingga menimbulkan hanya tundaan percepatan.

2.24 Tingkat Pelayanan Simpang

Tingkat pelayanan (Level of Service) atau kinerja jalan merupakan pengukuran kualitatif yang menerangkan tentang kondisi–kondisi operasional dalam suatu aliran lalu lintas. Tingkat pelayanan suatu persimpangan (biasanya pada persimpangan berlampu lalu lintas) menurut MKJI 1997 didapatkan dengan melihat waktu tempuh tambahan yang diperlukan untuk melewati suatu simpang dibandingkan terhadap situasi tanpa simpang atau disebut dengan Tundaan (Delay). Kriteria tingkat pelayanan untuk simpang bersinyal dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.23 Tingkat Pelayanan Simpang Tingkat

Pelayanan Karakteristik Q/C

A Pergerakan yang lancar/sangat baik dan sebagian besar kendaraan tiba pada saat lampu hijau

≤ 5,0

B Pergerakan baik, kendaraan yang berhenti pada tingkat ini lebih banyak dari kendaraan pada LOS A.

5,1-15

C Pergerakan yang kurang baik dan waktu siklus yang lebih panjang. Jumlah kendaraan yang berhenti sangat berpengaruh pada tingkat ini, walaupun masih banyak kendaraan yang melewati persimpangan ini.

15,1-25

D Pergerakan yang buruk dan pengaruh kemacetan lebih terlihat pada tingkat ini. Akibat dari waktu siklus yang lebih panjang atau rasio kendaraan yang tinggi dan rasio kendaraan henti menurun.

E Pergerakan yang buruk akibat dari nilai tundaan yang tinggi, biasanya menunjukan nilai waktu siklus yang panjang dan rasio kendaraan yang tinggi.

40,1-60

F Kondisi macet total atau ketika arus kedatangan meleihi kapasitas persimpangan tersebut.

≥ 60