(Pernaskahan dan Perteksan)

Oleh : Rahmat, S.S., M.A.

PENDAHULUAN

Bayan Budiman adalah salah satu tokoh

binatang yang terdapat dalam karya sastra kuna. Dikatakan kuna karena cerita tentang Bayan Budiman tersebut telah mengalami transformasi (dalam hal genre, baik prosa maupun puisi) dan perjalanan yang panjang hingga cerita tentang Bayan Budiman bisa sampai di Tanah Jawa. Dari segi penceritaan, cerita

Bayan Budiman tersaji dalam bentuk cerita

berbingkai. Cerita berbingkai sendiri artinya adalah cerita yang mengandung satu cerita utama ditambah dengan beberapa cerita sisipan (Mat Piah, dkk., 2006:189—190). Cerita berbingkai Bayan Budiman berasal dari cerita India dengan nama ‘Sukasaptati’ (Liaw Yock Fang, 1975:170). Adapun pokok cerita Sukasaptati adalah sebagai berikut. Haradatta adalah seorang saudagar yang mempunyai anak lelaki bernama Madanasena, setelah menikah dengan Prabhawati, Madanasena menjadi lupa diri. Hal itu membuat Haradatta sedih. Seorang Brahmana yang mengetahui perbuatan Madanasena itu lalu menghadiahkan 2 ekor burung, yaitu burung Bayan dan burung Gagak, keduanya pandai bercerita. Madanasena akhirnya sadar akan kewajibannya, ia pun pergi berniaga. Prabhawati sang istri yang ditinggal pergi menjadi sedih, atas nasihat teman-temannya ia berniat laku serong. Kedua burung itu pun selalu bercerita untuk mencegah perbuatan Prabhawati. Sampai pada akhirnya, Madanasena kembali dari berniaga dan sang istri tidak jadi berbuat serong (Wirjosuparto, 1957:141; Soekmono, 1973:100; Liaw Yock Fang, 1975:177—178).

Sukasaptati diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Terjemahan yang populer adalah terjemahan dalam bahasa Parsi dengan judul Tutinameh oleh Nakshabi, beberapa cerita yang tidak sesuai dengan tradisi Islam dihilangkan. Tutinameh selesai diterjemahkan pada tahun 1300an, seratus tahun kemudian disalin ke dalam bahasa Turki. Pada akhir abad ke-18, kira-kira tahun 1793 Tutinameh diolah kembali dalam bahasa Parsi yang lebih modern oleh Mohd.Qadri (Liaw Yock Fang, 1975:178).

Kedatangan cerita Bayan Budiman ke Nusantara bersamaan dengan datangnya Islam ke Nusantara, cerita yang diterjemahkan oleh Nakshabi (Persia) pada tahun 1329 (Winstedt, 1969:114) tersebut, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, Bugis, Makassar, dan Jawa (Liaw Yock Fang, 1975:178). Ketika agama Islam menyebar di pulau Jawa, segera diikuti dengan mengalirnya kepustakaan Islam, baik yang tersurat dalam huruf dan aksara Arab, ataupun yang telah digubah dalam bahasa Melayu (Simuh, 1988:21). Poerbatjaraka (1952:123) berpendapat pada saat Islam masuk di pulau Jawa, maka masuk pula cerita-cerita Islam1, dan kebanyakan

hadir dalam bahasa Melayu.

Mengalirnya kepustakaan Islam segera mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kepustakaan Jawa, sehingga muncul kepustakaan Jawa yang isinya mempertemukan tradisi Jawa dengan unsur-unsur ajaran Islam. Naskah-naskah Jawa yang memuat ajaran keislaman diperkirakan ada pada abad ke-16. Hal tersebut mengindikasikan bahwa

kesusastraan atau kepustakaan Islam yang hadir di Jawa datang dari Melayu, sebagai contoh adalah

Hikayat Amir Hamzah dari kepustakaan Melayu

digubah menjadi Serat Menak dalam bahasa Jawa bersekar macapat dan contoh lainnya seperti Serat

Manikmaya dan Serat Ambiya (Simuh, 1988:24—25).

Bukti bahwa kepustakaan-kepustakaan Jawa yang mendapat pengaruh dari Melayu adalah pendapat Pigeaud (1968:77) tentang penggunaan bahasa Melayu dan aksara Arab untuk perdagangan di kepulauan Nusantara. Adapun kutipannya sebagai berikut.

In the fourteenth and fifteenth centuries traders in the Archipelago, when they embraced Islam, used their familiar interinsular trade idiom also in religiosis. Malay became the language of Islam. In matters connected with Islam, Muslim theology and law, Malay words and expression were borrowed everywhere in the Archipelago, and Malay always was intermediary in introducing Arabic words and names, connected with Islam, into the native languages of the islands

Cerita Bayan Budiman yang ditransformasikan dalam kesusastraan Melayu dari tradisi Persia disebut dengan nama Hikayat Bayan Budiman atau Hikayat

Kojah Maemun (Vreede, 1892:313), sedangkan yang

ditransformasikan dalam kesusastraan Jawa dikenal dengan nama Sêrat Bayan Budiman. Oleh sebab itu, kemungkinan besar teks Sêrat Bayan Budiman dalam tradisi Jawa2 merupakan transformasi dari tradisi

Melayu (Lindsay, 1994:185), yaitu Hikayat Bayan

Budiman, seperti halnya teks Serat Menak dan Serat Ambiya yang merupakan transformasi dari tradisi

Melayu.

Gambaran umum tentang isi teks Sêrat Bayan

Budiman dalam tradisi Jawa adalah cerita antara

binatang dengan manusia, yaitu burung Bayan dengan seorang saudagar yang bernama Ki Koja Maemun. Bayan Budiman dipelihara oleh Ki Koja Maemun, selama Ki Koja Maemun berniaga, Bayan Budiman menemani istri sang majikan, yaitu Nyi Koja Maemun. Jadi, cerita tersebut adalah gabungan antara cerita binatang dengan cerita manusia. Dalam cerita tersebut si binatang (Bayan) diceritakan mempunyai akal, tingkah laku, dan juga dapat berbicara seperti manusia. Binatang yang dijadikan tokoh mempunyai jiwa dan tingkah laku seperti manusia mungkin disebabkan oleh suatu pertimbangan bahwa untuk memberikan nasihat atau pentunjuk kepada pembaca tidak dilakukan secara langsung, tetapi melalui perumpamaan. Dalam hal ini, tokoh binatang dijadikan sebagai sarana pengungkapan tersebut.

Hadirnya tokoh binatang adalah untuk memberi suatu pelajaran, maksudnya adalah pelajaran akhlak. Moralisasi yang diperankan oleh binatang yang pandai berbicara dan bertingkah laku seperti manusia adalah agar pendengar mau memetik pelajaran yang tersembunyi dalam cerita tersebut (Dipodjojo, 1957:14—16).

Selanjutnya, teks Sêrat Bayan Budiman tradisi Jawa diungkapkan dalam bentuk puisi, yaitu têmbang

macapat. Dalam kesusastraan Jawa pengungkapan

teks dalam bentuk puisi lazim digunakan, karena puisi-puisi tersebut biasanya dilagukan atau ditembangkan pada acara-acara tertentu. Puisi Jawa mempunyai konvensi tersendiri, yaitu dalam bentuk bermetrum dan non metrum (bebas) (Arps, 1991).

Adapun teks-teks SBB tersebut kini tersimpan dalam lembaran-lembaran kertas yang pada saat ini disebut dengan naskah. Adapun pengertian naskah dalam kajian sastra lama mengandung matra khas dan

lama. Pengertian naskah dalam pengkajian sastra lama berbeda dengan istilah naskah dalam kehidupan sehari-hari masa kini, misalnya naskah dalam dunia penerbitan, naskah dalam dunia panggung, dan naskah pidato. Matra “khas” lebih berkait dengan ketradisionalan wujudnya, yang meliputi hal-hal yang bersangkut paut dengan unsur-unsur naskah, misalnya alas tulis, aksara, serta proses produksi dan reproduksi. Pengertian “lama” memiliki matra “jarak waktu” dan “jarak budaya”. Yang dimaksud jarak waktu adalah jarak ketika naskah dibuat dan atau teks diciptakan dengan saat ini ketika naskah dibaca, meskipun tidak ada ukuran pasti mengenai jarak waktu. Jarak budaya lebih nyata dibanding jarak waktu. Naskah dan teks dibuat atau diiciptakan pada masa lampau ketika unsur-unsur budaya yang menyertainya “tidak diakrabi” lagi oleh pembaca masa kini (Saputra, 2008:10—11). Sebagai sebuah ciptaan sastra lama, Sêrat Bayan Budiman dapat dikenali oleh pembaca masa kini dalam sejumlah naskah turunan.

PERNASKAHAN

Untuk mengetahui keberadaan naskah-naskah yang mengandung teks Sêrat Bayan Budiman, maka diperlukan sebuah pengamatan. Adapun pengamatan tersebut dilakukan dengan dua cara, yang pertama adalah dengan membaca informasi teks dari beberapa katalog naskah dan yang kedua adalah dengan pengamatan langsung atau observasi di sejumlah perpustakaan atau museum (yang dapat dijangkau).

Katalog naskah-naskah yang di dalamnya menginformasikan teks Sêrat Bayan Budiman, antara lain Vreede (1982:309—313), Pigeaud (1968:34— 35), Behrend (1990:226), Lindsay (1994:185—186, dan 192—193), Behrend dan Titik Pudjiastuti

(1997:212—213), Behrend (1998:100, 217, dan 391), Saktimulya (2005:108—109, 144, 210, dan 225). Adapun Perpustakaan Dewantara Kirti Griya sampai penelitian ini dikerjakan belum mempunyai katalog yang diterbitkan, tetapi terdapat register tentang naskah-naskah koleksi yang di susun oleh petugas perpustakaan dan museum setempat. Katalog naskah-naskah perpustakaan setempat masih dalam proses pengerjaan.

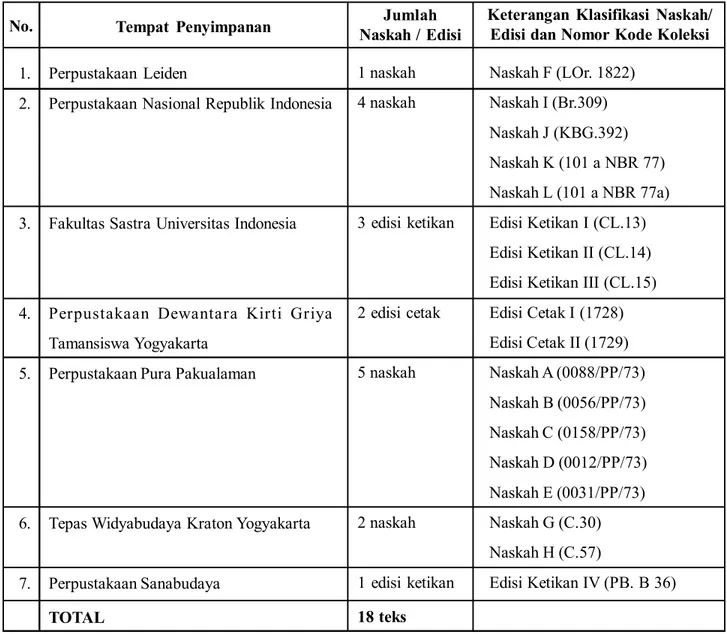

Atas dasar petunjuk yang didapat melalui studi katalog, maka diketahui naskah-naskah dan edisi yang mengandung teks Sêrat Bayan Budiman tersebar di berbagai tempat penyimpanan naskah baik yang berada di dalam negeri (Indonesia), maupun yang tersimpan di luar negeri. Naskah yang mengandung teks SBB yang tersimpan di luar negeri menjadi koleksi Perpustakaan Leiden di Belanda. Adapun naskah dan edisi yang tersimpan di dalam negeri, antara lain koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Jakarta), Fakultas Sastra Universitas Indonesia (Jakarta), Perpustakaan Dewantara Kirti Griya Tamansiswa (Yogyakarta), Perpustakaan Pura Pakualaman (Yogyakarta), Tepas Widyabudaya Kraton Yogyakarta (Yogyakarta), serta Perpustakaan Sanabudaya (Yogyakarta). Berdasarkan informasi dari beberapa katalog dan berdasarkan atas pengamatan langsung pula, maka berikut ini akan disajikan tabel yang menggambarkan jumlah naskah dan edisi yang mengandung teks Sêrat Bayan Budiman serta keterangan klasifikasi naskah yang disusun oleh penulis.

1. Perpustakaan Leiden

2. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

3. Fakultas Sastra Universitas Indonesia

4. Perpustakaan Dewantara Kirti Griya Tamansiswa Yogyakarta

5. Perpustakaan Pura Pakualaman

6. Tepas Widyabudaya Kraton Yogyakarta

7. Perpustakaan Sanabudaya

TOTAL

1 naskah Naskah F (LOr. 1822) 4 naskah Naskah I (Br.309)

Naskah J (KBG.392) Naskah K (101 a NBR 77) Naskah L (101 a NBR 77a) 3 edisi ketikan Edisi Ketikan I (CL.13)

Edisi Ketikan II (CL.14) Edisi Ketikan III (CL.15) 2 edisi cetak Edisi Cetak I (1728)

Edisi Cetak II (1729) 5 naskah Naskah A (0088/PP/73) Naskah B (0056/PP/73) Naskah C (0158/PP/73) Naskah D (0012/PP/73) Naskah E (0031/PP/73) 2 naskah Naskah G (C.30) Naskah H (C.57)

1 edisi ketikan Edisi Ketikan IV (PB. B 36)

18 teks

Tabel 1. Tempat Penyimpanan Naskah dan Edisi serta Jumlahnya

No. Tempat Penyimpanan Naskah / EdisiJumlah Keterangan Klasifikasi Naskah/Edisi dan Nomor Kode Koleksi

Dari aspek pernaskahan, menunjukkan adanya minat terhadap teks Sêrat Bayan Budiman pada zamannya, terbukti dengan adanya bentuk salinan dan pengalihaksaraan. Pengalihaksaraan maupun versi cetak dalam hal ini disebut dengan edisi.

Salinan maksudnya adalah naskah yang merupakan penulisan kembali atas suatu naskah, jadi penulisan naskah berdasarkan satu naskah yang dijadikan acuan. Penyalinan naskah dalam masyarakat

Jawa dikenal dengan istilah mutrani. Kegiatan penyalinan menurut Saputra (2008:55) secara popoler dikenal dengan istilah reproduksi naskah dan teks agar teks “terawetkan”. Naskah arketip kemungkinan telah musnah karena berbagai sebab, tetapi teks yang terkandung di dalamnya “dipindahkan” ke naskah lain yang baru.

Pengalihaksaaran maksudnya adalah bentuk salinan dari naskah menjadi edisi yang ditulis dengan mesin ketik. Naskah yang telah diturunkan melalui ketikan tersebut akhirnya tersebar di beberapa tempat1. Kemungkinan besar persebaran tersebut

mempunyai beberapa tujuan, antara lain menjaga teks agar mudah pelacakan apabila ada satu atau beberapa teks yang rusak atau hilang, yang kedua kemungkinan besar atas dasar kebutuhan akan teks, maksudnya adalah minat pembaca terhadap teks Sêrat Bayan

Budiman, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka

naskah Sêrat Bayan Budiman “digandakan”.

PERTEKSAN

Adapun karakterisasi teks yang akan ditampilkan meliputi karakterisasi teks Sêrat Bayan

Budiman yang coba dilihat dari judul teks, volume

teks, dan materi teks.

1. Judul

Judul-judul kedelapanbelas naskah dan edisi tersebut tidak semuanya berjudul Sêrat

Bayan Budiman. Ada 6 naskah yang mempunyai

judul Sêrat Bayan Budiman, yaitu naskah A, F, I, J, K, dan L, sedangkan edisi yang mempunyai judul Sêrat Bayan Budiman adalah keempat edisi ketikan dan dua edisi cetak. Sebuah naskah menggunakan judul Sêrat Hikayat Bayan

Budiman adalah naskah G. Penggunaan judul hikayat pada naskah G dimungkinkan karena

aksara yang mayoritas dipakai adalah aksara Arab, padahal aksara Arab biasanya digunakan pada naskah-naskah Melayu, sedangkan penggunaan kata sêrat dimungkinkan karena bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa. Jadi,

pada naskah G meskipun aksara yang digunakan adalah aksara Arab, namun bahasa yang dipakai adalah bahasa Jawa (disebut dengan Pegon).

Lima naskah lainnya tidak menggunakan judul Sêrat Bayan Budiman, antara lain naskah B, C, D, E, dan H. Judul naskah yang tidak menggunakan judul Sêrat Bayan Budiman dimungkinkan karena naskah-naskah tersebut kandungan isinya lebih dari satu teks. Berdasarkan judul yang digunakan dapat digambarkan tabel sebagai berikut.

Judul teks naskah A ada di bagian sampul depan naskah dengan tulisan aksara Jawa yang apabila ditransliterasi berbunyi “Sêrat Bayan Budiman”. Pada bagian dalam teks tidak secara eksplisit menyebut judul teks dengan Sêrat Bayan Budiman, namun dari awal bait pupuh pertama dapat diketahui bahwa materi teks adalah tentang Burung Bayan. Adapun kutipannya sebagai berikut.

[1]Pinandara sêkar dhandhanggêndhis/ wêktu

ratri denira manitra/ ing kina sajuga dongeng/ pêksi menco cinatur/ Bayan Budiman kanang wangi/ darbe rereyan kaga/ menco sangangpuluh/ lawan sasanga ratonan/ jangkêp satus lan Bayan Budiman pêksi/ anut sakarsanira//

Tabel 2. Judul Naskah, Edisi Cetak, dan Edisi Ketikan Serat Bayan Budiman Serat Hidayat Bayan Budiman Judul Lain A, F, I, J, K, L, Edisi Ketikan I, II, III, IV dan Edisi Cetak I dan II

G B, C, D, E, dan

Terjemahan:

‘Tembang Dhandhanggêndhis dibuat waktu malam, ketika menulis sebuah dongeng kuna (tentang) burung Menco. Diceritakan yang bernama Bayan Budiman mempunyai rereyan burung menco sembilan puluh dan sembilan, lengkap seratus dengan Bayan Budiman (sebagai) sang raja. (Semua) burung mematuhi segala kehendaknya’.

Kutipan tadi secara implisit menyebut sebuah dongeng atau cerita tentang burung Menco, yaitu Bayan Budiman. Penyebutan nama Bayan Budiman pada awal teks setidaknya memberikan gambaran awal kepada pembaca bahwa teks yang akan dihadapinya adalah teks tentang Bayan Budiman. Tampaknya peranan Bayan Budiman sebagai tokoh dalam teks begitu besar, sehingga teks tersebut dapat dinamakan sebagai “Sêrat Bayan Budiman”.

Kata sêrat dalam Kamus Baoesastra Djawa berarti ‘buku yang memuat suatu cerita dan sebagainya’ (Poerwadarminta, 1939:256), kemungkinan pula kata sêrat merupakan turunan dari bahasa Arab, yaitu surah. Dalam Ensiklopedi Islam (1996:303) surah adalah ‘sekumpulan ayat-ayat Al-Quran yang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga ayat yang mempunyai pendahuluan dan penutup’. Kata

surah berasal dari kata as-skrah yang berarti ‘pasal’.

Hal yang terpenting dalam surah adalah setiap surah mempunyai persoalan pokok yang dibicarakan dan terdapat pula penyelesaian. Apabila kata sêrat dihubungkan dengan kata surah dalam bahasa Arab, maksudnya adalah buku yang memuat sekumpulan tulisan tentang suatu pokok persoalan yang mempunyai pendahuluan dan penutup. Setiap pokok persoalan tentunya ada awal dan akhir, begitu pula

pokok masalah yang terdapat dalam sêrat terdapat pula jalan penyelesaiannya.

Kata bayan berarti ‘Burung yang termasuk dalam famili betet dan kakatua yang membuat sarang di lubang pohon’ dan kata budiman1 berarti ‘berbudi,

berakal, bijaksana’ (Mahmud, 2003:260). Ada kemungkinan kata bayan berasal dari bahasa Arab

bayaana yang berarti ‘pengungkapan, penyampaian,

pernyataan’ (Mutahar, 2005:240). Dalam Ensiklopedi Islam (1996:73), secara etimologis kata bayan adalah penjelasan atas suatu maksud pembicaraan dengan menggunakan lafal yang paling baik. Lafal tersebut maksudnya adalah kata-kata yang baik.

Arti asal kata bayan adalah ‘menyingkap dan menjelaskan sesuatu’. Bayan sebagai upaya untuk menyingkap makna dari suatu pembicaraan serta menjelaskan secara terperinci hal-hal yang tersembunyi dari pembicaraan itu. Dalam bahasa Jawa kata bayan mempunyai dua arti, yang pertama berarti ‘burung betet’, dan yang kedua merujuk pada kata

kebayan yang berarti ‘orang yang menjadi suruhan

atau pesuruh untuk menyampaikan perintah atau pesan dari atasannya’ (Poerwadarminta, 1939:25,198).

Arti kata bayan dalam bahasa Jawa sepertinya cocok dengan burung Bayan dalam teks, mengacu kepada seseorang yang menyampaikan suatu pesan atau perintah dari atasan. Atasan dalam konteks ini maksudnya adalah Tuhan Yang Mahaesa. Tuhan Yang Mahaesa menyampaikan atau menurunkan segala perintah dan larangannya kepada manusia melalui utusan-utusan. Utusan-utusan itulah yang selanjutnya menyampaikan pesan kepada manusia. Pesan-pesan yang disampaikan itu adalah perintah atau larangan dalam melaksanakan hidup sehari-hari.

Berdasarkan pencarian arti terhadap kata

bayan, baik kata bayan dalam bahasa Jawa maupun

kata bayan yang berasal dari bahasa Arab, dapat disimpulkan bahwa kata bayan mempunyai makna, yaitu sebagai seorang tokoh yang bertugas menyampaikan atau mengungkap, menyingkap, menjelaskan suatu pesan, dan membicarakan suatu pokok permasalahan secara terperinci dengan menggunakan kata-kata yang baik dan bijaksana.

1. Volume Teks

Naskah F koleksi perpustakaan Leiden dan juga naskah salinan ataupun edisinya dalam bentuk ketikan mempunyai volume teks sebanyak 14 cerita sisipan, dimulai dari cerita “pengantar”, yaitu Kisah di negeri Ngesam yang mana raja Ngesam mempunyai keinginan setiap malam untuk tidur dengan seorang gadis. Pada akhirnya gadis “terakhir” yang dijadikan persembahan untuk sang raja adalah putri sang patih. Pertemuan pertama yang dilakukan Cantri (anak patih) dengan sang raja adalah bercerita untuk menunda keinginan sang raja untuk menidurinya. Cerita yang disampaikan oleh Cantri adalah kisah Bayan Budiman, Raja Asmarakandi, Raja Darmakusuma, Ulung Wilada, Raden Suhisyam, Patih Gadjahmada, Ki Gluga, Ki Slusur dan Ni Sari, Kunthara dan Manawa, Banteng dan Buaya, Ki Warung, Ki Bata, dan Ki Wangan, Raja Brawijaya, dan diakhiri dengan kisah Joganbanun. Teks Sêrat Bayan Budiman pada naskah F dan naskah salinannya beserta naskah ketikannya berhenti kisahnya tanpa akhir yang jelas tentang nasib Cantri yang sedang bercerita kepada Raja Ngesam, di dalam teks cerita justru berhenti begitu saja pada bagian cerita sisipan.

Cerita yang terdapat dalam edisi Sêrat

Bayan Budiman yang berbentuk cetak

mempunyai cerita sisipan yang lebih banyak, yaitu 18 cerita sisipan, yang masing-masing edisi cetak tersebut berisi 9 cerita sisipan. Secara garis besar cerita yang terdapat dalam edisi Sêrat

Bayan Budiman yang berbentuk cetak berbeda

dengan cerita yang terdapat dalam naskah F. Naskah-naskah koleksi perpustakaan Pura Pakualaman yang mengandung teks Sêrat Bayan

Budiman ada lima buah, antara lain naskah A, B,

C, D dan E. Antara kelima naskah tersebut, teks naskah Sêrat Bayan Budiman dalam naskah A mempunyai 9 cerita sisipan, sedangkan teks Sêrat

Bayan Budiman dalam naskah B, C, D, dan E

hanya mempunyai satu cerita saja tanpa ada cerita sisipan.

2. Materi Teks

Serat Bayan Budiman tradisi Jawa hadir

dalam dua versi. Versi yang pertama mirip dengan cerita asalnya, yaitu Tuti Nameh (atau Sukasaptati), sedangkan versi yang kedua dikenal dengan cerita Cantri (Pigeaud, 1990:250) yang berbeda dengan versi Melayu (Liaw Yock Fang, 1975:178). Versi kedua tersebut berisi cerita tentang Raja Sam yang menginginkan perawan setiap malam, sang perdana menteri akhirnya menawarkan putrinya yang bernama Dyah Cantri, yang kemudian memikat sang raja dengan bercerita. Dia mulai ceritanya dengan cerita Budiman, yaitu raja burung Bayan (Pigeaud, 1968:34—35).

Versi yang pertama secara garis besar mengisahkan saudagar yang bernama Koja Maemun yang mempunyai Burung Bayan. Burung Bayan Budiman tersebut menjaga istri sang saudagar, karena Koja Maemun melakukan niaga ke suatu tempat. Selama kepergian Koja Maemun, sang Bayan Budiman selalu bercerita dengan cerita-cerita yang mengandung akhlak dan pesan moral dari hari ke hari kepada istri Koja Maemun untuk mencegah perbuatan selingkuh yang sedianya akan dilakukan oleh sang istri. Berkat kepandaian bercerita sang Bayan Budiman, pada akhirnya sang istri melupakan niatnya untuk berbuat serong. Cerita Bayan Budiman kepada istri Koja Maemun selesai ketika Koja Maemun pulang dari niaga.

Naskah yang mempunyai kandungan isi atau materi teks yang sesuai dengan versi kedua adalah naskah F beserta naskah atau edisi turunannya. Naskah tersebut mempunyai beberapa cerita, pertama dengan cerita raja Sam yang sangat menginginkan tidur dengan gadis. Gadis yang akhirnya menemani sang raja adalah putri dari patih raja itu sendiri. Dengan sangat pandai, gadis tersebut selalu bercerita kepada raja agar tidak ditiduri raja. Cerita yang pertama adalah cerita tentang Bayan Budiman. dalam cerita tersebut Bayan Budiman pandai bercerita, beberapa cerita di antaranya tentang Soekarsa lan

Noeriman, patih Gadjamada, serta Soesoer lan Ni Sari. Versi materi teks kedua ini menyerupai

cerita Seribu Satu Malam (Lindsay, 1994:186).

PENUTUP

Kajian terhadap teks Sêrat Bayan Budiman ini setidaknya telah memberikan gambaran akan seluk beluk teks dan pernaskahannya. Bahwa teks Sêrat

Bayan Budiman yang hadir dalam tradisi Jawa tidak

akan pernah lepas dari konvensi-konvensi dan latar belakang sosial masyarakat yang membentuknya. Adapun teks Sêrat Bayan Budiman sebagai sebuah karya sastra yang hadir di Jawa pada masa itu kiranya menjadi sebuah teks yang diminati. Hal tersebut dapat diketahui dari persebaran naskah-naskah yang mengandung teks Sêrat Bayan Budiman.

Pernaskahan dan persebaran teks Sêrat Bayan

Budiman menunjukkan bahwa teks Sêrat Bayan Budiman merupakan salah satu dari beberapa teks

naskah di Jawa yang mendapat sambutan dan perhatian dari pembaca, hal inilah yang pada akhirnya menunjukkan sebuah transformasi dan perjalanan panjang. Transformasi teks Sêrat Bayan Budiman terlihat dari hadirnya sejumlah judul yang berbeda, volume, dan juga materi teks yang menunjukkan munculnya dua versi besar dan beberapa varian.

Selain itu, kebutuhan akan teks-teks yang berisi pesan-pesan moral yang kemungkinan pada zamannya sajian moral begitu diperhatikan oleh masyarakat Jawa sebagai bekal dalam pergaulan hidup dengan sesama, karena masyarakat Jawa begitu menjaga keharmonisan hidup antar sesama manusia ataupun makhluk hidup yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Arps, Ben. 1991. Tembang In Two Tradition. Nederland: Leiden University

Behrend, T.E. 1990. Katalog Induk Naskah-Naskah

Nusantara Jilid 1:Museum Sanabudaya.

Jakarta:Djambatan

————————.1995. Serat Jatiswara:Struktur

dan Perubahan di dalam Puisi Jawa tahun 1600-1930. Jakarta : INIS

————————.1998. Katalog Induk

Naskah-Naskah Nusantara Jilid 4:Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Jakarta:Yayasan

Obor Indonesia.

Behrend, dan Titik Pudjiastuti. 1997. Katalog Induk

Naskah-Naskah Nusantara Jilid 3 A:Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Jakarta:Yayasan

Obor Indonesia.

Dipodjojo, Asdi. S. 1957. Sang Kantjil Tokoh

Tjeritera Binatang Indonesia. Djakarta: Gunung

Agung.

Fang, Liaw Yock. 1975. Sejarah Kesusastraan

Melayu Klasik. Singapura:Pustaka Nasional.

Giradet, Suzan Piper, dan R.M Soetanto.1983.

Descriptive Catalogue of The Javanese Manuscripts and Printed Books in The Main Libraries of Surakarta and Yogyakarta.

Wiesbaden:Franz Steiner Verlag GMBH. Istanti, Kun Zachrun.1985. “Cerita-cerita Syekh

Bagenda Mardam, Suatu Kajian. Studi Pendahuluan”. Jakarta: Depdikbud, Dirjen Kebudayaan, Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara.

Lindsay, dkk., 1994. Katalog Induk Naskah-Naskah

Nusantara Jilid 2:Kraton Yogyakarta.

Jakarta:Yayasan Obor Indonesia.

Mahmud (Ketua).2003. Kamus Bahasa Melayu

Nusantara. Brunei Darrusalam:Dewan Bahasa

dan Pustaka Kementrian Kebuadayaan, Belia dan Sukan.

Mat Piah, Harun., dkk. 2006. Kesusastraan Melayu

Tradisonal, edisi ke-3. Kuala Lumpur : Dewan

Bahasa dan Pustaka.

Mutahar, Ali. 2005. Kamus Arab-Indonesia. Yogyakarta: Kelompok Mizan.

Pigeaud, Th.1968. Literature of Java, Catalogue

Raisonne of Javanese Manuscripts in The University Of Leiden and Other Pubilc Collection in the Nederlands. The

Hague:Martinus Nijhoff.

Poerbatjaraka. 1952. Kapustakaan Jawa. Jakarta: Djambatan.

Poerawdarminta, W.J.S. 1939. Baoesastra Djawa. Batavia: J.B Wolters Uitgevers Maatschappij. Saktimulya, Sri Ratna. 2005. Katalog

Naskah-Naskah Perpustakaan Pura Pakualaman.

Jakarta:Yayasan Obor Indonesia.

Saputra, Karsono..2008. Pengantar Filologi Jawa. Jakarta:Wedatama Widya Sastra.

Soekmono. 1973. Pengantar Sejarah Kebudayaan

Indonesia 3. Yogyakarta : Kanisius.

Winstedt, Sir Richard. 1969. A History of Classical

Malay Literature. Kuala Lumpur : Oxford

University Press.

Vreede, A.C. 1892. Catalogus van de Javaansch en

Madoereesche handschriften der Leidsche Universiteits-bibliotheek. Leiden:E.J.Brill.

Wirjosuparto, Sutjito. 1957. Sejarah Kebudayaan