BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Risiko

Dalam setiap aktivitas kehidupan sehari-hari, yang mencangkup semua bidang kegiatan akan selalu timbul risiko, dimana risiko muncul karena ada kondisi ketidak pastian, adanya keterbatasan kemampuan untuk memprediksi apa yang akan terjadi dikemudian hari dari apa yang direncanakan hari ini. Pengertian lain menjelaskan bahwa risiko itu adalah kondisi dimana terdapat kemungkinan keuntungan/kerugian ekonomi atau finansial, kerusakan atau cedera fisik, keterlambatan dan sebagainya, sebagai konsekuensi ketidakpastian selama dilaksanakannya kegiatan. Jika dikaitkan dengan konsep peluang, risiko adalah peluang terjadinya kondisi yang tidak diharapkan dengan semua konsekuensi yang mungkin muncul, yang dapat menyebabkan keterlambatan atau kegagalan kegiatan (Norken, 2010)

Menurut Norken (2010), pengertian risiko dalam kontek proyek dapat didefinisikan sebagai suatu penjabaran terhadap konsekuensi yang tidak menguntungkan secara finansial maupun secara fisik, sebagai hasil dari keputusan yang diambil atau akibat kondisi lingkungan di lokasi suatu kegiatan. Konsep risiko pada proyek pembangunan dapat dijelaskan sebagai ukuran probabilitas dan konsekuensi dari tidak tercapainya suatu sasaran yang telah ditentukan, yaitu biaya, waktu, dan mutu.

Beberapa definisi risiko yang dikemukakan oleh Vaughan (1978) sebagai berikut:

1. Risiko adalah peluang terjadinya kerugian (Risk is the chance of loss) Risiko dengan pengertian di atas, menunjukan suatu keadaan dimana terdapat suatu peluang terjadinya kerugian.

2. Risiko adalah kemungkinan kerugian (Risk is the possibility of loss)

Risiko dengan pengertian di atas, menunjukan bahwa risiko menimbulkan kerugian jika tidak segera diatasi.

3. Risiko adalah ketidak pastian (Risk is uncertainty)

Risiko di atas menjelaskan bahwa risiko terjadi akibat adanya ketidakpastian dari berbagai aktivitas/kegiatan.

Berdasarkan definisi risiko di atas dapat diambil kesimpulan bahwa risiko adalah kemungkinan timbulnya kerugian (possibility of loss), peluang timbulnya kerugian (chance of loss) akibat adanya ketidakpastian (uncertainty) dimana ketidakpastian itu merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko yang bersumber dari berbagai aktivitas.

Pengertian risiko menurut Soemarno (2007), diuraikan sebagai berikut: 1. Risiko dan ketidakpastian

Meskipun risiko dan ketidakpastian (uncertainty) memiliki kaitan yang erat, keduanya mempunyai perbedaan. Ketidakpastian adalah kondisi dimana terjadi kekurang pengetahuan informasi, atau pemahaman tentang suatu keputusan dan konsekuensinya. Risiko timbul karena adanya

ketidakpastian, yang mengakibatkan keragu-raguan dalam meramalkan kemungkinan terhadap hasil-hasil yang akan terjadi dimasa mendatang. Semakin tinggi tingkat ketidakpastian maka semakin tinggi risikonya. 2. Risiko dan kesempatan baik

Kejadian di masa yang akan datang tidak dapat diketahui secara pasti. Kejadian atau suatu keluaran (output) dari suatu kegiatan/peristiwa dapat berupa kondisi yang baik atau kondisi yang buruk. Jika yang terjadi adalah kondisi yang baik maka hal tersebut merupakan peluang yang baik (opportunity), tetapi jika kondisi yang buruk maka hal tersebut merupakan risiko.

3. Risiko, bahaya, bencana, dan kerugian

Konsep ini dapat dijelaskan seperti Gambar 2.1 berikut:

Gambar 2.1 Hubungan bahaya, bencana, dan kerugian Sumber : Soemarno (2007)

Dari gambar 2.1 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : Hazard adalah suatu keadaan bahaya yang dapat mengakibatkan terjadinya peril (bencana), Peril (bencana) adalah suatu peristiwa/kejadian yang dapat menimbulkan kerugian (losses), dan Losses (kerugian) adalah kondisi negatif yang diderita akibat dari suatu peristiwa/kejadian yang tidak diperkirakan tetapi ternyata terjadi.

Bahaya(Hazard) Bencana(Peril) )

2.2 Manajemen Risiko

2.2.1 Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap, yang mempunyai organisasi, untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap risiko. Sistem manajemen risiko tidak hanya mengidentifikasi tetapi juga harus menghitung risiko dan pengaruhnya terhadap proyek, hasilnya adalah risiko itu dapat diterima atau tidak (Kerzner,1995).

Manajemen Risiko adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menanggapi risiko yang telah diketahui (melalui rencana analisa risiko atau bentuk observasi lain) untuk meminimalisasi konsekuensi buruk yang mungkin muncul. Untuk itu manajemen risiko harus didefinisikan dalam bentuk suatu rencana atau prosedur yang reaktif, yaitu sebagai semua rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan risiko, dimana didalamnya termasuk perencanaan (planning), ), identifikasi (idetification), penilaian (assesment, analisa (analisys), penanganan (handling), dan pemantauan (monitoring) terhadap risiko (Soemarno, 2007).

Manajemen risiko merupakan aplikasi manajemen umum yang berhubungan dengan berbagai aktivitas yang dapat menimbulkan risiko. Definisi tentang manajemen risiko memang bermacam-macam, akan tetapi pada dasarnya manajemen risiko bersangkutan dengan cara yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk mencegah ataupun menanggulangi suatu risiko yang dihadapi (Kerzner, 1995).

2.2.2 Pentingnya Manajemen Risiko

Setiap aktivitas manusia selalu mengandung risiko karena keterbatasan dalam memprediksi hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kejadian yang memiliki peluang atau ketidakpastian sebagaimana risiko tidak dapat dikontrol, dan tidak ada pengelolaan sebaik apapun yang dapat meniadakan risiko sepenuhnya. Setiap orang atau setiap organisasi harus selalu berusaha untuk menanggulanginya, yaitu berusaha untuk meminimumkan ketidakpastian agar akibat buruk yang timbul dapat dihilangkan atau paling tidak dapat dikurangi.

Manajemen risiko merupakan pendekatan terorganisasi untuk menemukan risiko-risiko potensial. Selanjutnya dapat diketahui dampak atau akibat buruknya dan dapat dikembangkan rencana respon yang sesuai untuk mengatasi risiko-risiko potensial tersebut. Informasi berdasarkan pengalaman di masa lalu sangat membantu dalam menganalisa ketidakpastian di masa yang akan datang. Manajemen risiko harus dilakukan sedini mungkin dengan didukung informasi tersebut. Prosesnya merupakan tindakan preventif dimana kondisi usaha sesungguhnya dapat menjadi jelas sebelum terlambat dan dapat terhindar dari kegagalan yang lebih besar. Dengan manajemen risiko berarti melakukan sesuatu yang proaktif dari pada reaktif.

Dengan demikian melalui manajemen risiko akan dilakukan metode yang tepat untuk menghidari atau mengurangi besarnya kerugian yang diderita akibat risiko. Secara langsung manajemen risiko yang baik dapat menghidari semaksimal mungkin biaya-biaya yang terpaksa harus dikeluarkan akibat terjadinya suatu peristiwa yang merugikan dan sebaliknya menunjang keuntungan perusahaan

(Siagian, 2001). Secara tidak langsung, manajemen risiko memberikan sumbangan sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman tentang risiko, efek dan keterkaitannya secara lebih baik dan pasti sehingga menambah keyakinan dalam pengambilan keputusan.

2. Meminimumkan jumlah kejadian diluar dugaan dan memberikan gambaran tentang akibat negatifnya sehingga mengurangi ketegangan dan kesalah pahaman.

3. Menangkal timbulnya hal-hal dari luar yang dapat mengganggu kelancaran operasional.

4. Membantu menyediakan sumber daya dengan baik.

5. Menimbulkan kedamaian pikiran dan ketenangan tenaga kerja dalam bekerja.

6. Meningkatkan public-image perusahaan sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan terhadap karyawan dan masyarakat.

7. Mengurangi fluktuasi laba dan arus kas tahunan atau menstabilkan pendapatan.

2.2.3 Proses Manajemen Risiko

Menurut pendapat Flanangan dan Norman (1993), manajemen risiko adalah sebuah sistem yang bertujuan untuk mengidentifikasi seluruh risiko yang kemungkinan timbul dalam kegiatan bisnis atau proyek yang dapat dipergunakan untuk mengatasi bagaimana mengatur risiko. Kerangka kerja proses manajemen

risiko mengikuti tahapan-tahapan seperti ditunjukkan pada Gambar 2.2. Untuk melakukan pengambilan keputusan terhadap risiko-risiko, Flanagan dan Norman (1993) mengemukakan kerangka dasar langkah-langkah seperti berikut :

Gambar 2.2 Kerangka Kerja Manajemen Risiko Sumber : Flanangan dan Norman (1993)

2.2.4 Identifikasi Risiko

Risiko dapat dikenali dari sumbernya (source), kejadianya (event) dan akibatnya (effect). Hubungan ketiga komponen dapat dilihat seperti gambar 2.3

Gambar 2.3 Proses Identifikasi Risiko Sumber : Flanagan dan Norman (1993)

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengetahui dengan jelas sumber (source) dari risiko tersebut, kejadian/pristiwa (event) dan akibat (effect) dari resiko itu. Tahap

Identifikasi

Klasifikasi

Analisis Risiko

Respon Risiko

Perlakuan Risiko

identifikasi risiko ini merupakan tahapan tersulit dan paling menentukan dalam manajemen risiko. Kesulitan ini disebabkan oleh ketidakmampuan untuk mengidentifikasi seluruh risiko yang akan timbul mengingat adanya ketidakpastian dari apa yang akan dihadapi. Oleh karena itu dalam menghadapi risiko ini terlebih dahulu diupayakan untuk menentukan sumber risiko dan efek risiko itu sendiri secara komprehensif (Godfrey,1986). Salah satu metode untuk melakukan identifikasi risiko tersebut, menurut Flanagan dan Norman (1993) dapat digunakan alur langkah seperti Gambar 2.4 berikut:

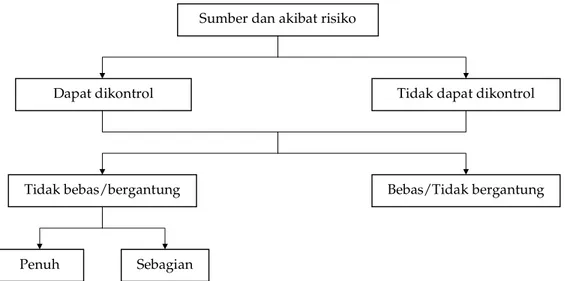

Gambar 2.4 Alur Langkah Identifikasi Risiko Sumber : Flanagan dan Norman (1993)

Sumber risiko yang terkontrol adalah risiko yang dapat dikontrol oleh manajemen dan berada di bawah pengaruhnya, sedangkan pada risiko tak terkontrol terjadi hal yang sebaliknya. Dua sumber risiko dikatakan bergantung jika salah satu sumber risiko memberi pengaruh terhadap sumber risiko yang lain, sehingga ada kemungkinan suatu kelompok sumber risiko tak terkontrol akan

Sumber dan akibat risiko

Dapat dikontrol Tidak dapat dikontrol

Tidak bebas/bergantung Bebas/Tidak bergantung

bergantung pada satu kelompok risiko terkontrol. Menurut Thomson dan Perry (1991), untuk mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasi risiko dapat digunakan beberapa cara, antara lain : 1). menyusun daftar (check list) risiko, 2). wawancara dengan personel kunci (expert) yang terlibat, 3). melalui brain storming, dan 4). use of record. Menurut Godfrey (1996), risiko dapat bersumber dari beberapa aktivitas, antara lain politis (political), lingkungan (evironmental), perencanaan (planning), pemasaran (market), ekonomi (economic), keuangan (financial), alami (natural), proyek (project), teknis (tecnical), manusiawi (human), kriminal (criminal), dan keselamatan (safety). Uraian dari masing-masing risiko dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:

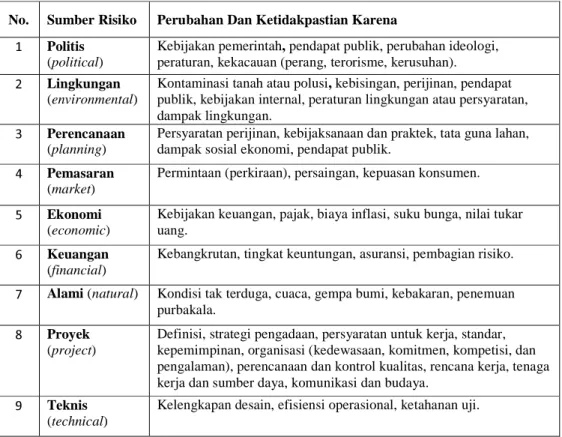

Tabel 2.1 Sumber Risiko Dan Penyebabnya

No. Sumber Risiko Perubahan Dan Ketidakpastian Karena

1 Politis (political)

Kebijakan pemerintah, pendapat publik, perubahan ideologi, peraturan, kekacauan (perang, terorisme, kerusuhan).

2 Lingkungan

(environmental)

Kontaminasi tanah atau polusi, kebisingan, perijinan, pendapat publik, kebijakan internal, peraturan lingkungan atau persyaratan, dampak lingkungan.

3 Perencanaan (planning)

Persyaratan perijinan, kebijaksanaan dan praktek, tata guna lahan, dampak sosial ekonomi, pendapat publik.

4 Pemasaran

(market)

Permintaan (perkiraan), persaingan, kepuasan konsumen.

5 Ekonomi

(economic)

Kebijakan keuangan, pajak, biaya inflasi, suku bunga, nilai tukar uang.

6 Keuangan

(financial)

Kebangkrutan, tingkat keuntungan, asuransi, pembagian risiko. 7 Alami (natural) Kondisi tak terduga, cuaca, gempa bumi, kebakaran, penemuan

purbakala.

8 Proyek

(project)

Definisi, strategi pengadaan, persyaratan untuk kerja, standar, kepemimpinan, organisasi (kedewasaan, komitmen, kompetisi, dan pengalaman), perencanaan dan kontrol kualitas, rencana kerja, tenaga kerja dan sumber daya, komunikasi dan budaya.

9 Teknis (technical)

10 Manusiawi (human)

Kesalahan, tidak kompeten, ketidaktahuan, kelelahan, kemampuan komunikasi, budaya, bekerja dalam gelap atau malam hari. 11 Kriminal

(criminal)

Kurangnya keamanan, perusakan, pencurian, penipuan, korupsi. 12 Keselamatan

(safety)

Kesehatan dan keselamatan kerja, tabrakan/benturan, keruntuhan, ledakan.

Sumber : Godfrey (1996)

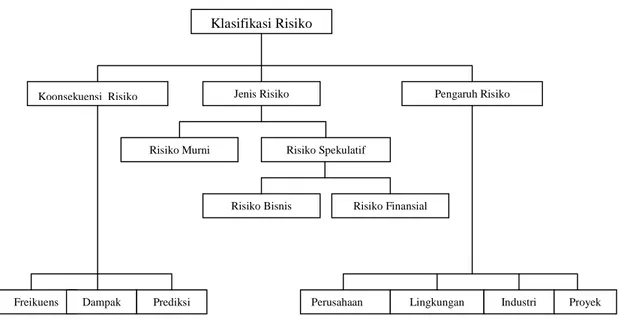

2.2.5 Klasifikasi Risiko

Setelah risiko-risiko yang mungkin terjadi teridentifikasi, untuk memudahkan pembedaan dan pemahaman terhadap risiko tersebut, maka dibuat klasifikasi risiko. Gambar 2.5 pada halaman 17 menyajikan cara mengklasifikasi risiko berdasarkan konsekuensi risiko, jenis risiko dan pengaruh risiko. Berdasarkan konsekuensinya, risiko dapat diklasifikasikan berdasarkan frekuensi kejadian, dampak/akibat risiko dan prediksi/kemungkinannya. Menurut jenisnya, risiko diklasifikasikan menjadi risiko murni dan risiko spekualasi yang dapat terkena pengaruh risiko meliputi aspek aktivitas dalam kehidupan.

Selanjutnya menurut Godfrey (1996) dalam Contruction Research Industry and Information Association (CIRIA) bahwa nilai risiko ditentukan sebagai perkalian antara frekuensi/kecendrungan (frequences/likelhood) dengan konsekuensi (consequences). Kecendrungan (likelihood) adalah peluang terjadinya peristiwa/kejadian yang merugikan yang dinyatakan dalam jumlah kejadian pertahun. Sedangkan konsekuensi (consequenses) merupakan besarnya kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya suatu kejadian yang merugikan yang dinyatakan dalam nilai uang.

Gambar 2.5 Klasifikasi Risiko Sumber : Flanagan dan Norman (1993)

2.2.6 Analisis Risiko

Menurut (Thompson and Perry,1991), akibat dari risiko yang paling sering terjadi dalam suatu manajemen proyek adalah sebagai berikut:

1. Kegagalan dalam mempertahankan estimasi biaya.

2. Kegagalan dalam mencapai data lengkap yang diperlukan. 3. Kegagalan dalam mencapai kualitas dan kebutuhan operasional.

Oleh karena itu tujuan dari analisa dan manajemen risiko adalah membantu menghindari kegagalan-kegagalan dan memberikan gambaran tentang apa yang akan terjadi apabila proyek yang dijalankan ternyata tidak sesuai dengan rencana. Analisa risiko dapat dilakukan baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dimana sumber risiko harus didefinisikan dan akibat harus dinilai atau dianalisa. Analisa risiko secara kualitatif mempunyai dua tujuan yaitu identifikasi risiko dan

Klasifikasi Risiko

Koonsekuensi Risiko Jenis Risiko Pengaruh Risiko

Risiko Murni Risiko Spekulatif

Risiko Bisnis Risiko Finansial

penilaian awal risiko, dimana sasarannya adalah menyusun sumber risiko utama dan menggambarkan tingkat konsekuensi yang sering terjadi, sedangkan analisa kuantitatif terfokus pada evaluasi risiko.

Menurut Godfrey (1996) analisis risiko yang dilakukan secara sistematis dapat membantu untuk:

1. Mengidentifikasi, menilai dan meranking risiko secara jelas. 2. Memusatkan perhatian pada risiko utama (major risk). 3. Memperjelas keputusan tentang batasan kerugian.

4. Meminimalkan potensi kerusakan apabila timbul keadaan yang paling jelek.

5. Mengontrol aspek ketidakpastian.

6. Memperjelas dan menegaskan peran setiap orang/badan yang terlibat dalam manajemen risiko.

Selanjutnya teknik yang dapat dilakukan dalam melakukan analisis risiko kualitatif adalah :

1. Menentukan probabilitas dan pengaruh risiko 2. Probabilitas/pengaruh risiko berdasarkan matrik 3. Melakukan tes asumsi

4. Melakukan ranking terhadap data yang sudah lengkap

Sedangkan hasil yang didapat melalui analisis risiko kualitatif adalah : 1. Ranking risiko secara keseluruhan pada suatu proyek

3. Daftar (list) risiko untuk tambahan analisis dan manajemen 4. Kecendrungan dalam hasil analisis risiko kualitatif

Menurut Flanagan dan Norman (1993), yang harus dilakukan dalam melakukan analisis risiko adalah mengidentifikasi alternative-alternative risiko yang mungkin akan terjadi, kemudian memberi penilaian risiko terhadap pengaruhnya kepada biaya, setelah itu dilanjutkan dengan melakukan pengukuran terhadap risiko tersebut. Pengukuran terhadap risiko tersebut bisa dilakukan dengan dua cara yaitu secara kualitatif atau secara kuantitatif. Pengukuran dengan cara kualitatif adalah hasil penilaian risiko dari identifikasi risiko yang lebih terfokus pada keputusan langsung yang diambil berdasarkan ranking, perbandingan ataupun dengan analisis deskritif, sedangkan analisis secara kuantitatif dilakukan dengan melakukan analisis probabilitas, analisis sensitivitas, analisis skenario, analisis simulasi, dan analisis korelasi.

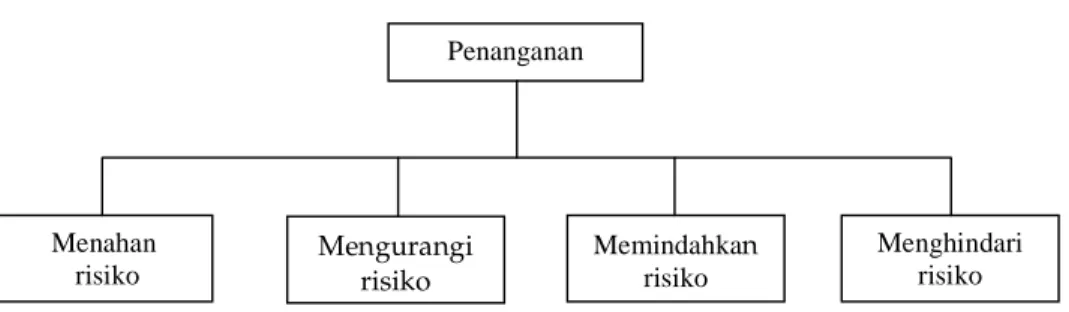

2.2.7 Penanganan Risiko (Risk Mitigation)

Apabila risiko yang timbul akibat suatu aktivitas sudah teridentifikasi, menurut Flanagan dan Norman (1993), maka selanjutnya dilakukan tindakan untuk mengurangi risiko yang muncul. Tindakan ini disebut penanganan risiko (risk mitigation). Risiko ini kadang-kadang tidak dapat dihilangkan sama sekali, tetapi hanya dikurangi sehingga akan timbul risiko sisa (residual risk). Gambar 2.6 pada halaman 21 menunjukkan diagram penanganan risiko.

Berdasarkan Gambar 2.6 dapat dijelaskan beberapa hal yang dapat dilakukan dalam menangani risiko, yaitu :

Sikap untuk menahan risiko sangat erat kaitannya dengan keuntungan (gain) yang terdapat dalam suatu risiko. Sikap untuk menerima atau menahan risiko dilakukan karena dampak dari suatu kejadian yang merugikan masih dapat diterima.

2. Mengurangi Risiko (Risk Reduction)

Mengurangi risiko dilakukan dengan mempelajari secara mendalam risiko itu sendiri, dan melakukan usaha-usaha pencegahan pada sumber risiko atau mengkombinasikan usaha agar risiko yang diterima tidak terjadi secara simultan. Dengan melakukan tindakan ini kadang-kadang masih ada risiko sisa (residual risk) yang perlu dilakukan penilaian (assessment). 3. Memindahkan Risiko (Risk Transfer)

Sikap pemindahan risiko dilakukan dengan cara mengasuransikan risiko, sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain. Usaha atau pekerjaan yang risikonya tinggi dipindahkan kepada pihak yang mempunyai kemampuan menangani dan mengendalikan.

4. Menghindari Risiko (Risk Avoidance)

Sikap menghindari risiko adalah cara menghindari kerugian dengan menghindari aktivitas yang tingkat kerugiannya tinggi. Menghindari risiko dapat dilakukan dengan melakukan penolakan. Salah satu contoh penghindaran risiko pada proyek kontruksi adalah dengan memutuskan hubungan kontrak (breach of contract).

Gambar 2.6 Penanganan Risiko Sumber : Flanagan dan Norman (1993)

Menurut Darmawi (2004) ada dua pendekatan dalam menangani risiko yaitu :

1. Pengendalian risiko (risk control)

Pengendalian risiko dijalankan dengan beberapa cara/metode, yaitu:

menghindari risiko, mengendalikan risiko, pemisahan, kombinasi, dan pemindahan risiko.

2. Pembiayaan risiko (risk financing), meliputi : pemindahan risiko melalui pembelian asuransi, dan menanggung risiko (retention).

Pengendalian kerugian (loss control) dijalankan dengan tujuan : menurunkan kemungkinan atau peluang untuk terjadinya kerugian, dan

mengurangi keparahannya jika kerugian itu memang terjadi.

Kedua tindakan itu dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara :

a. Menurut tindakan pencegahan kerugian atau tindakan pengurangan kerugian

b. Menurut sebab kejadian yang akan dikontrol

c. Menurut lokasi daripada kondisi-kondisi yang akan dikontrol Menahan risiko Penanganan risiko Mengurangi risiko Memindahkan risiko Menghindari risiko

d. Menurut waktunya, dengan mengenalkan phase perencanaan, phase pengamanan, phase perawatan dan phase darurat.

Tindakan dalam menangani risiko (risk mitigation) harus dilakukan setelah mengetahui risiko-risiko yang teridentifikasi memberikan dampak yang besar terhadap suatu pekerjaan. Apabila risiko bersifat dapat diterima dan dapat diabaikan, maka risiko tidak perlu mendapatkan perhatian besar untuk ditangani, yaitu dengan menahan risiko (retention risk) dan mengurangi risiko (reduction risk). Tetapi jika risiko bersifat tidak dapat diterima sepenuhnya dan tidak diharapkan, maka risiko perlu ditangani lebih lanjut dengan memindahkan risiko (risk transfer) dan menghindari risiko (risk avoidance).

Menurut Dorfman (2000), cara untuk menangani risiko-risiko menggunakan profiling atau risk mapping, yaitu metode loss control dan risk financing . Loss control, adalah suatu kegiatan untuk mengurangi kerugian biaya yang diharapkan dan mengurangi tingkat frekuensi dan dampak kerugian yang terjadi.

Loss contol sendiri dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Risk avoidance, adalah suatu penerapan metode yang dilakukan dengan cara menghindari memproduksi produk yang berbahaya.

2. Loss prevention, adalah suatu penerapan metode yang digunakan untuk mencegah terjadinya kerugian atau kehilangan.

3. Loss reduction, adalah suatu penerapan metode yang dilakukan dengan cara memperkecil dampak-dampak kerugian yang terjadi.

Risk financing, adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan kapan dan kepada siapa biaya kerugian ditanggungkan. Risk financing sendiri dibagi menjadi empat yaitu:

1. Risk assumption, adalah suatu penerapan metode yang dilakukan dengan cara menerima akibat dari segala risiko yang terjadi.

2. Retention, adalah suatu metode yang dilakukan dengan menahan obligasi untuk mengganti sebagian atau keseluruhan kerugian.

3. Risk transfer, adalah suatu penerapan metode yang dilakukan dengan memperbolehkan perusahaan untuk mentransfer risiko ke perusahaan lain, selain perusahaan asuransi.

4. Insurance, adalah suatu penerapan metode yang dilakukan dengan mengasuransikan segala sesuatu yang mempunyai potensi besar untuk terjadi risiko, kepada perusahaan asuransi.

2.3 Waduk dan Ciri Fisik Waduk

Waduk (reservoir, storage) adalah bendungan (dam) yang berfungsi untuk menampung dan menyimpan air pada waktu kelebihan air agar dapat dipakai pada waktu diperlukan. Bendungan biasanya dibangun pada daerah cekungan, serta letaknya melintang pada alur sungai (Sosrodarsono,1981).

Menurut Soedibyo (1993), Waduk (reservoir, storage) adalah kolam tandon air buatan manusia sebagai akibat dibangunnya bendugan di sungai dengan ukuran volume yang besar. Telaga adalah kolam tandon air yang terdapat di alam yang ukuran volumenya kecil. Apabila ukurannya besar maka disebut danau.

Menurut Pedoman Keamanan Bendungan (Sinaro, 2007), bahwa yang dimaksud dengan bendungan dalam pedoman ini adalah bendungan dengan tinggi 15 m atau lebih diukur dari dasar lembah terdalam dengan tampungan sekurang-kurangnya 1.000.000 m3, atau bendungan setinggi kurang dari 15 m yang volume air waduknya sekurang-kurangnya 500.000 m3.

Menurut Kasiro (1991), embung adalah bangunan penyimpanan air yang dibangun di daerah depresi, biasanya di luar sungai, yang berfungsi sebagai waduk kecil. Kolam embung akan menyimpan air di musim hujan, dan kemudian air dimanfaatkan oleh suatu desa hanya selama musim kemarau untuk memenuhi kebutuhan dengan urutan prioritas penduduk, ternak dan sedikit kebun. Jumlah kebutuhan tersebut akan menentukan tinggi tubuh embung, dan kapasitas tampungan embung. Batasan tinggi tubuh embung maksimum adalah 10 meter untuk tipe urugan, dan 6 meter untuk tipe gravitasi atau komposit, diukur dari permukaan galian fondasi terdalam hingga puncak tubuh embung. Kapasitas tampungan maksimum 100.000 m3, dan luas daerah tadah hujan maksimum 100 ha . Dari difinisi ini dapat disimpulkan bahwa, berdasarkan fungsinya sebagai penampungan air, embung merupakan waduk yang memiliki tampungan (storage) yang terbatas.

Lebih lanjut Linsley (1989) menyatakan, berapapun ukuran suatu waduk ataupun tujuan akhir dari pemanfaatan airnya, salah satu fungsi utama dari suatu waduk adalah untuk menstabilkan aliran air, baik dengan cara pengaturan persediaan air yang berubah-ubah pada suatu sungai alamiah, maupun dengan cara memenuhi kebutuhan yang berubah-ubah dari para konsumen. Fungsi dari waduk

adalah untuk penyediaan simpanan, maka ciri fisiknya yang paling penting adalah kapasitas simpanan. Kapasitas waduk biasanya ditetapkan berdasarkan pengukuran topografi. Permukaan genangan normal adalah elevasi maksimum yang dicapai oleh kenaikan permukaan air waduk pada kondisi operasi biasa. Untuk sebagian besar waduk, genangan normal ditentukan oleh elevasi mercu pelimpah atau puncak pintu pelimpah. Permukaan genangan minimum adalah elevasi terendah yang dapat diperoleh bila genangan dilepaskan pada kondisi normal. Permukaan ini dapat ditentukan oleh elevasi bangunan pelepasan yang terendah di dalam bendungan atau pada waduk-waduk PLTA, oleh operasi turbinya.

Volume simpanan yang terletak di antara permukaan genangan minimum dan normal disebut simpanan berguna. Air yang ditahan di bawah permukaan genangan minimum disebut simpanan mati. Pada waduk-waduk serbaguna, kapasitas berguna dapat dibagi menjadi simpanan konservasi dan simpanan pengurangan banjir sesuai dengan rencana operasi yang ditetapkan. Pada waktu banjir, debit melalui pelimpah dapat mengakibatkan naiknya permukaan air lebih tinggi dari pada permukaan genagan normal. Simpanan tambahan ini pada umumnya tidak terkendali, yaitu simpanan ini ada hanya pada waktu banjir dan tidak dapat dipergunakan untuk penggunaan selanjutnya.

Tebing-tebing waduk biasanya lulus air, air akan masuk ke dalam tanah bila waduk terisi dan keluar lagi bila permukaan air turun. Simpanan tebing ini meningkatkan kapasitas waduk, lebih daripada yang terlihat pada lengkung kapasitas. Besarnya simpanan tebing tergantung pada kondisi geologis dan dapat

mencapai beberapa persen dari volume waduk. Air di dalam alur alamiah menempati simpanan lembah. Pertambahan bersih dari kapasitas simpanan yang berasal dari pembangunan waduk adalah kapasitas keseluruhan dikurangi dengan simpanan lembah alamiah. Perbedaannya tidaklah penting untuk waduk konservasi, tetapi dari segi pandangan pengurangan banjir, simpanan efektif dari waduk adalah simpanan berguna di tambah simpanan tambahan dikurangi simpanan lembah alamiah yang disesuaikan dengan laju aliran yang masuk ke waduk (Linsley,1989).

2.4 Produktivitas Waduk

Produktivitas waduk adalah jumlah air yang dapat disediakan oleh waduk dalam suatu interval waktu tertentu. Interval waktu tersebut dapat berbeda-beda, mulai dari satu hari untuk waduk distribusi yang kecil hingga setahun atau lebih untuk waduk penyimpanan yang besar. Produksi tergantung pada aliran masuk dan akan berubah-ubah dari tahun ke tahun. Produksi aman atau produksi pasti adalah jumlah air maksimum yang dapat dijamin tersedia selama suatu periode kering yang kritis. Kritis tersebut sering diambil sebagai periode aliran alamiah terendah yang tercatat untuk suatu sungai. Oleh karenanya terdapat suatu periode yang lebih kering dapat terjadi, disertai dengan produksi yang bahkan lebih sedikit daripada produksi aman itu. Karena produksi aman tidak akan pernah dapat ditetapkan dengan pasti, maka akan lebih baik untuk menangani masalah produksi dengan pengertian peluang.

Besarnya produksi maksimum yang mungkin sama dengan aliran masuk dikurangi kehilangan akibat penguapan dan rembesan. Bila besarnya aliran sungai secara mutlak tetap, maka tidak akan diperlukan waduk sama sekali, tetapi seiring dengan keanekaragaman aliran, maka kapasitas masuk yang dibutuhkan akan meningkat pula. Apabila suatu sasaran produksi ditetapkan, maka pemilihan kapasitas waduk tergantung pada besarnya risiko yang dapat diterima, sehubungan dengan kenyataan bahwa produksi tersebut tidak akan selalu dapat dicapai. Suatu waduk yang menyediakan air untuk kebutuhan kota haruslah mempunyai produksi rencana yang relatif rendah, agar risiko produksi kurang dari nilai perencanaan akan kecil. Sebaliknya, suatu jaringan irigasi mungkin dapat mentoleransi 20 % tahun-tahun yang produksinya di bawah nilai rencana nominal. Air yang diperoleh di atas jumlah produksi aman selama periode air tinggi disebut produksi sekunder. Penetapan kapasitas untuk suatu waduk sungai biasanya disebut suatu penelaahan operasi (operation study) dan merupakan suatu simulasi pengoperasian waduk untuk suatu periode yang sesuai dengan seperangkat aturan yang ditetapkan. Suatu penelaahan operasi dapat menganalisis periode kritis yang dipilih, yaitu pada kondisi aliran sangat rendah (Linsley,1989).

2.5 Keandalan Waduk

Keandalan suatu waduk didefinisikan sebagai besaran peluang bahwa ia akan mampu memenuhi kebutuhan yang direncanakan sepanjang masa hidupnya tanpa adanya kekurangan. Dalam pengertian, masa hidup dinyatakan sebagai umur ekonomisnya, biasanya antara 50 hingga 100 tahun. Perhitungan debit

andalan (Dependable Discharge) dimaksudkan untuk mencari nilai kuantitatif debit yang tersedia sepanjang tahun, baik pada musim kemarau maupun pada musim hujan. Dengan kata lain debit andalan adalah besarnya debit minimal yang dapat dijamin keandalannya dengan peluang P% atau mempunyai tingkat resiko kegagalan sebesar (1-P)%. (Linsley,1989).

Pengertian debit andalan juga dikemukakan oleh Soemarto (1999), dimana debit andalan diartikan sebagai debit yang tersedia sepanjang tahun guna keperluan tertentu (irigasi, air minum, PLTA), dengan andalan yang didasarkan atas frekuensi kejadian. Kalau misalnya ditetapkan andalan sebesar 80%, berarti akan dihadapi resiko adanya debit-debit lebih kecil dari debit andalan sebesar 20% dari kenyataan pengamatan. Penyediaan air merupakan suatu debit andalan, dimana penentuan debit andalan terkait erat dengan jumlah debit yang harus disediakan dengan tingkat kepercayaan/ keandalan tertentu. Semakin tinggi tingkat kepentingan semakin tinggi pula keandalan dari debit yang disediakan. Untuk perencanaan pelayanan air minum ditetapkan debit andalannya sebesar 99 %, untuk penyediaan air industri ditetapkan debit andalannya sebesar 95% sampai dengan 88%, untuk penyediaan air irigasi bagi daerah beriklim setengah lembab debit andalannya ditetapkan 70% sampai dengan 85%, untuk pembangkit listrik tenaga air debit andalan yang ditetapkan sebesar 85% sampai dengan 90%.

2.6 Perencanaan Waduk

Pada hakekatnya existensi suatu bendungan/waduk telah dimulai sejak diadakannya kegiatan-kegiatan survai, investigasi, perancangan, perencanaan

teknis, pembangunan fisik, operasi dan pemeliharaan sampai akhir dari umur efektip bendungan tersebut. Semakin mendalam pelaksanaan survai dan perancangan dikerjakan, maka semakin mudah dalam bembuatan perencanaan teknisnya dan semakin mudah pula pelaksanaan pembangunannya, karena kemungkinan terjadinya modifikasi-modifikasi konstruksi akan semakin kecil (Sosrodarsono, 1981).

Tetapi sebaliknya apabila survai dan perancangannya kurang teliti dan kurang mendalam, kadang-kadang pilihan yang semula pada tingkat perancangan jatuh pada bendungan beton, dapat berubah menjadi bendungan urugan setelah tiba pada saat pembuatan perencanaan teknisnya, sehingga seluruh hasil survai dan perancangan yang semula, terpaksa ditinjau kembali. Bahkan pada beberapa kasus, kadang-kadang di saat suatu bendungan dalam proses pelaksanaan pembangunannya, akibat diketemukannya kondisi-kondisi geologi yang kurang menguntungkan, terpaksa harus memindahkan sumbu bendungan yang telah ditetapkan atau memperbaiki kemiringan-kemiringan lereng bendungan, yang mengakibatkan volume urugan dapat berubah dengan sangat menjolok.

Contoh-contoh kejadian tersebut di atas, dapat mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan pembangunannya, dan bahkan kadang-kadang terpaksa harus ditinggalkan begitu saja, karena timbulnya tambahan-tambahan pembiayaan yang melampaui batas peryaratan ekonomisnya. Berhubung hal-hal tersebut, maka kemantapan perencanaan teknis suatu bendungan sangat ditentukan oleh ketelitian pada pelaksanaan survai dan investasinya, sehingga mendapatkan

data-data yang dapat dipercaya dan selanjutnya akan diperoleh analis-analisa yang jitu.

Menurut Soedibyo (1993), salah satu usaha agar proyek dapat dilaksanakan dengan mutu yang baik, biaya yang wajar, manfaat yang sesuai dan selesai sebelum atau tepat dengan waktu yang telah ditentukan, adalah harus dibuat perencanaan yang sebaik-baiknya sehingga semua pihak yang terlibat mengetahui tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Semua harus disiapkan dengan baik, cermat, tepat dan cepat oleh orang-orang yang ahli dan berpengalaman di dalam bidangnya masing-masing. Proses perhitungan, pembuatan gambar-gambar yang jelas dan lengkap, penentuan ketentuan administrasi, spesifikasi teknis, anggaran biaya, jadwal waktu pelaksanaan, proses pelelangan termasuk penetapan pemenang pelelangannya dan penandatanganan surat perjanjian pemborongan biasanya disebut perencanaan teknis. Di dalam perencanaan teknis dilakukan pula perhitungan secara ekonomi dan finansial untuk mengusahakan agar proyek layak dibangun dan biasanya disebut perencanaan ekonomis.

2.7 Tahapan Suatu Proyek (Project Stage)

Menurut (Soedibyo, 1993) sampai dengan tahun 1987, belum ada standar mengenai tahapan suatu proyek. Ada yang membagi atas enam tahap, yaitu: studi (study), penelitian dan penyelidikan (investigation), perencanaan (design), pelaksanaan konstruksi (construktion), serta operasi dan pemeliharaan (operation and maintenance), yang dikenal dengan singkatan SIDCOM. Ada pula yang

membagi menjadi empat tahap, yaitu: studi kelayakan pendahuluan, studi kelayakan, perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi. Disini tidak termasuk operasi dan pemeliharaan. Tahapan serperti yang kedua ini banyak dipakai di Indonesia.

2.7.1 Studi Kelayakan Pendahuluan (Pre Feasibility Study)

Pada tahap ini banyak dikumpulkan data, dari instansi-instansi terkait dan sedikit penelitian lapangan. Data-data yang dikumpulkan : peta topografi, peta geologi, peta tata guna lahan (land use), temperatur, curah hujan, penguapan, angin, sumber bahan bangunan, lokasi stasiun curah hujan, stasiun klimatologi, lokasi alat pengukur debit air sungai, data persawahan dan jaringan irigasinya, jaringan air minum, jumlah penduduk dan lain-lainnya, tergantung tujuan proyek yang akan dibangun. Instansi terkait sebagai sumber informasi adalah Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Badan Meteorologi dan Geofisika, proyek sekitar dan lain-lain.

Dari data-data yang sudah diperoleh dapat disusun rencana peninjauan lapangan guna mencocokkan kesesuaian data-data tersebut, sambil membuat perencanaan pendahuluan. Pada tahap ini mulai dilakukan perhitungan-perhitungan yang sifatnya masih sederhana yang belum teliti, kemudian alternatif proyek yang paling tepat diusulkan untuk dibangun.

2.7.2 Studi Kelayakan (Feasibility Study)

Merupakan tahap untuk menelitti apakah proyek yang telah diusulkan di dalam studi kelayakan pendahuluan masih layak untuk dibangun. Menurut

Soedibyo (1993), perlu tidaknya proyek dibangun dapat dipandang dari dua segi, yaitu :

1. Kelayakan (feasibility)

Suatu proyek layak dibangun, diukur dari segi teknis dan ekonomis, biasanya diukur dengan analisa BCR, IRR dan NPV. Proyek dikatakan layak apabila nilai BCR > 1, nilai IRR > discount rate modal pinjaman dan nilai NPV positip.

2. Keinginan untuk membangun (desirability)

Kadang-kadang untuk keuntungan suatu proyek tidak mudah dinyatakan dengan uang. Misalnya dengan adanya proyek, akan menambah pendapatan masyarakat disekitarnya, akan tetapi sulit dinyatakan dengan nilai uang. Keuntungan yang tidak dapat dinilai dengan nilai uang disebut intangible benefit. Kadang-kadang proyek yang masih kurang keuntungannya ditinjau dari nilai uang, namun mendatangkan keuntungan lain yang tidak kelihatan, masih perlu dipertimbangkan untuk dibangun. Di dalam tahap studi kelayakan ini mulai dilaksanakan pemetaan topografi dengan skala besar (1:10.000, 1: 5.000, 1: 2.500), pemetaan udara, penelitian dan penyelidikan : tanah, geologi, hidrologi, klimatologi, lingkungan hidup, termasuk menambah dan memasang alat-alat pengukur curah hujan, penguapan, sinar matahari, angin, debit air sungai dan lain-lain. Demikian pula disiapkan kriteria perncanaan (design criteria) yang masih bersifat umum, yang akan disempurnakan pada tahap berikutnya.

2.7.3 Perencanaan Teknis (Detail Design, Rancang Bangun, Desain Rinci) Data-data yang sudah diperoleh pada tahap sebelumnya dievaluasi dan ditambah dengan penelitian dan penyelidikan yang lebih lengkap dan jelas. Misalnya pemetaan topogafi degan skala besar (1:1000, 1:500, 1: 200, 1:100, 1:50), pembuatan sumur pengujian, terowongan pengujian, pengujian geofisika, pengujian sementasi, pengujian pemadatan tanah, pengujian bahan bangunan dan lain-lain. Disiapkan pula dasar-dasar perencanaan (basic design) sebagai penyempurnaan kriteria desain yang telah disiapkan sebelumnya, untuk menunjang perencanaan berikutnya.

Dengan data yang lebih lengkap dan jelas, dapat dilakukan perhitungan konstruksi, membuat gambar lay out yang optimal, membuat gambar-gambar lengkap (detail) lainnya, perhitungan volume pekerjaan, metode pelaksanaan, keperluan peralatan, jadwal waktu pelaksanaan, biaya proyek, perhitungan ekonomi dan finansial, penyiapan dokumen lelang dan lain-lain. Selanjutnya dilakukan pelelangan untuk menetapkan kontraktor pelaksana pekerjaan yang diakhiri dengan penandatanganan surat perjanjian pekerjaan (kontrak) antara owner dan kontraktor.

2.8 Risiko Perencanaan Waduk

Seperti penjelasan sebelumnya, proses perencanaan suatu proyek, termasuk perencanaan suatu waduk, meliputi kegiatan-kegiatan studi kelayakan pendahuluan (pre feasibility study), studi kelayakan (feasibility study), dan perencanaan teknis, penyiapan dokumen pelelangan, pelelangan, penetapan

kontraktor pemenang tender sampai dengan penandatanganan kontrak pekerjaan pelaksanaan. Pembangunan suatu bendungan/waduk termasuk kegiatan perencanaanya memerlukan biaya yang besar, waktu yang panjang, menghadapi masalah yang komplek, maka harus melibatkan tenaga ahli dari bererapa disiplin ilmu, seperti ahli teknik sipil, ekonomi, mesin, listrik, lingkungan, hukum, sosial/budaya dan lainnya. Maka dalam proses kegiatan perencanaan waduk akan terdapat risiko-risiko, sesuai dan terdapat pada kegiatan perencanaan tersebut.

Untuk menjelaskan risiko-risiko yang kemungkinan muncul dalam tahap perencanaan suatu bendungan/waduk, berikut diberikan beberapa contoh kasus, seperti:

1. Risiko akibat tidak telitinya peta topografi yang dipergunakan, mengakibatkan perkiraan luas daerah genangan dan volume waduk kurang tepat.

2. Akibat keterbatasan data-data pendukung utama seperta data geoologi, data hidrologi, meteorologi dan goefisika pada lokasi waduk dan sekitarnya mengakibatkan hambatan atau ketidaktepatan hasil analisa dalam perencanaan.

3. Akibat konflik kepentingan/kebutuhan air dari masyarakat, mengakibatkan kesulitan merencanakan besarnya volome tampungan waduk yang terbatas. 4. Akibat kurang kompetennya tenaga ahli yang menangani perencanaan,

5. Dan lain-lainnya, selengkapnya dapat dilihat dari risiko-risiko yang teridentifikasi pada manajemen risiko perencanaan waduk di Provinsi Bali pada Tabel 4.4 (lihat halaman 68).