IV.2 Pengolahan dan Analisis Kecepatan untuk Konversi Waktu ke Kedalaman

Berdasarkan hasil penentuan batas sekuen termasuk di tiga sumur yang memiliki data

check-shot (Bayan A1, Mengatal-1 dan Selipi-1) dapat diolah nilai kecepatan interval

rata-rata. Nilai kecepatan inteval rata-rata ini dipakai untuk metode konversi waktu ke kedalaman.

Dari penentuan batas sekuen untuk sumur Bayan A1, kedalaman batas sekuen T1, SB-T2 dan SB-T3 yaitu -1292, -708 dan -207 mTVDSS. Untuk batas sekuen di sumur Mengatal berturut-turut -1234, -700 dan -124 mTVDSS. Pada sumur Selipi-1 untuk SB-T2 di posisi -696 dan SB-T3 di -65 TVDSS.

Dari batas sekuen tersebut, pembagian interval dibuat tiga zone yaitu Zone-1 antara MSL – SB.T3, Zone-2 antara SB.T3 sampai SB.T2 dan Zone-3 antara SB.T2 - SB.T1.

Masing-masing zone ini diplot nilai kecepatan interval tiga sumur (Gambar IV.5).

-1,400 -1,200 -1,000 -800 -600 -400 -200 0 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000

Kecepatan Interval Waktu (meter/milidetik-TWT)

K e d a la m a n (m ) (m ) Zone-1 BayanA1 Zone-2 BayanA1 Zone-3 Bayan A1 Zone-1 Mengatal1 Zone-2 Mengatal1 Zone-3 Mengatal-1 Zone-1 Selipi-1 Zone-2 Selipi-1 Zone-3 Selipi-1

Gambar IV.6 Grafik kecepatan interval dengan kedalaman dari tiga data check-shot

Pemetaan distribusi rata-rata kecepatan interval dari mean seal level (MSL) ke batas sekuen diproses dengan perangkat lunak Petrel setelah dilakukan import file dari tabel di Excell. Hasil pemetaan pada MSL-SB.T2 dan MSL-SB.T1 relatif memiliki tren serupa yaitu semakin dalam di bagian timur, rata-rata kecepatan interval lebih rendah (Gambar IV.7 dan Gambar IV.8). Distribusi kecepatan ini selaras dengan data check-shot. Pada

sumur Bayan A-1 untuk kedalaman yang sama memiliki kecepatan interval lebih rendah daripada sumur Mengatal-1 dan Selipi-1.

Gambar IV.7 Distribusi rata-rata kecepatan interval dari dari mean sea level (MSL) sampai SB-T2

Gambar IV.8 Distribusi rata-rata kecepatan interval dari dari mean sea level (MSL) sampai SB-T1

IV.3. Pemetaan Bawah Permukaan

Pemetaan bawah permukaan ini dilakukan untuk mengetahui sebaran kedalaman lapisan pada batas sekuen SB-T1, SB-T2 dan SB-T3 dan pengaruh struktur geologi secara umum. Pemetaan bawah permukaan yaitu peta struktur kedalaman dihasilkan dari perpaduan peta Peta struktur waktu dan analisis kecepatan inteval dari data check-shot.

Proses pemetaan ini menggunakan utilities tool di Petrel bagian make surface. Input utama adalah tiga horizon (SB-T1, SB-T2, SB-T3) yang diinterpretasi dari penampang seismik dan dilakukan penyesuaian dengan well-tops batas sekuen dan hasil penafsiran bidang struktur naik dan struktur normal.

IV.3.1 Peta Struktur Waktu dan Kedalaman

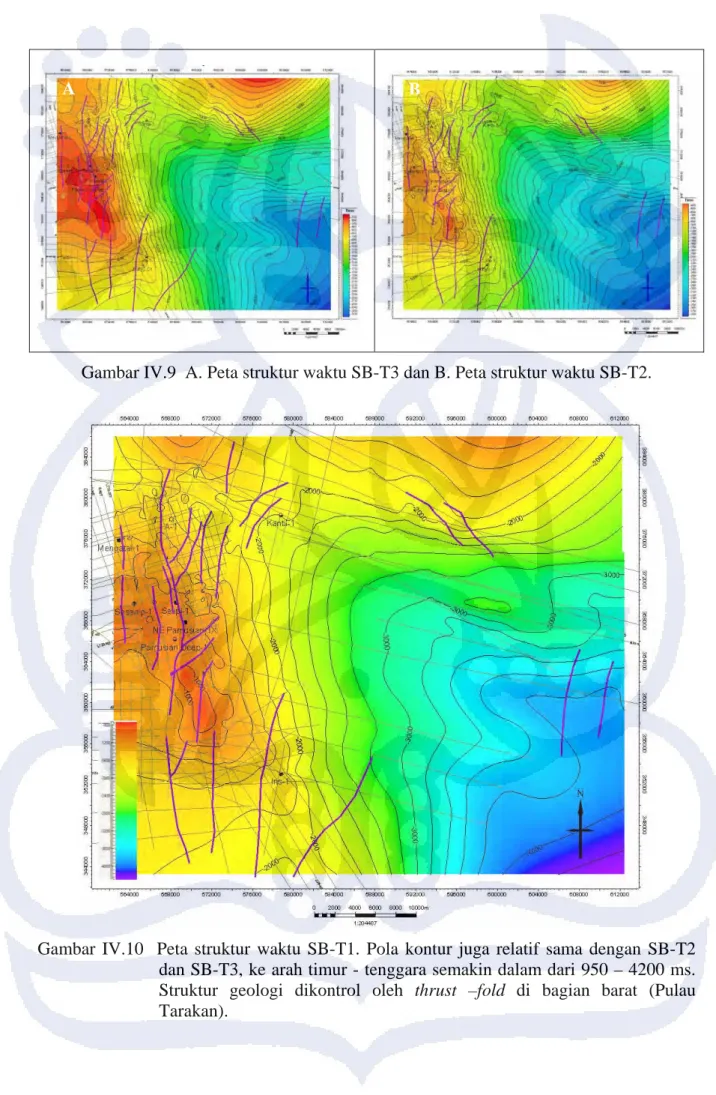

Secara peta struktur waktu pada SB-T3, SB-T2 dan SB-T1 memperlihatkan pola kontur relatif serupa. Tinggian di bagian barat atau Pulau Tarakan dan semakin menurun dengan arah penunjaman ke timur – tenggara. Tinggian di Pulau Tarakan dikontrol oleh struktur

thrust-anticline dengan puncak antiklin berarah tenggara – barat laut, patahan naik dan

beberapa patahan normal relatif berarah NNW – SSE dan NNE – SSW seperti diperlihatkan pada Gambar IV.9 dan Gambar IV.10. Secara regional, kontrol struktur tersebut dipengaruhi oleh sesar geser sinistral utama Maratua yang memanjang dari tenggara ke barat laut mendekati bagian tenggara dari lokasi penelitian, seperti yang diperlihatkan pada bab 2 pada Gambar II.1.

Peta struktur kedalaman dihasilkan dari konversi waktu ke kedalaman yaitu perkalian peta struktur waktu dengan peta distribusi rata-rata kecepatan interval. Seperti pada peta struktur waktu, peta struktur kedalaman pada SB-T3, SB-T2 dan SB-T1 memperlihatkan pola kontur relatif tidak banyak berubah (Gambar IV.11 dan IV.12) Untuk peta SB-T1, tinggian di bagian barat atau Pulau Tarakan mencapai 1150 m dan semakin menurun dengan arah penunjaman ke timur – tenggara hingga kedalaman 3600 m.

Memperhatikan pola kontur tersebut dan berdasarkan geologi regional, secara umum proses pengendapan berlangsung dari arah barat yaitu sungai Tarakan purba relatif ke arah timur dengan pergeseran lateral berubah ke tenggara, timur dan timur-laut. Pulau Tarakan umumnya sebagai tidal sand bar, dengan intensitas endapan sungai (fluvial) bervariasi.

Gambar IV.9 A. Peta struktur waktu SB-T3 dan B. Peta struktur waktu SB-T2.

Gambar IV.10 Peta struktur waktu SB-T1. Pola kontur juga relatif sama dengan SB-T2 dan SB-T3, ke arah timur - tenggara semakin dalam dari 950 – 4200 ms. Struktur geologi dikontrol oleh thrust –fold di bagian barat (Pulau Tarakan).

Gambar IV.11 A. Peta struktur kedalaman SB-T3 dan B. Peta struktur kedalaman SB-T2. Nampak pola kontur relatif tidak banyak mengalami perubahan. Pengaruh struktur geologi pada kedua batas sekuen relatif sama, thrust–fold di bagian barat (Pulau Tarakan).

Gambar III.12 Peta struktur kedalaman T1. Pola kontur juga relatif sama dengan SB-T2 dan SB-T3, ke arah timur - tenggara semakin dalam. Struktur geologi dikontrol oleh thrust –fold di bagian barat (Pulau Tarakan). Puncak antiklin berarah tenggara – barat laut, patahan naik dan beberapa patahan normal relatif berarah NNW – SSE dan NNE – SSW.

Untuk memperlihatkan sudut relatif penunjaman, pemodelan 3D gabungan bidang permukaan pada SB-T1, SB-T2 dibuat dengan 3D-Window pada perangkat lunak Petrel (Gambar IV.13). Lereng penunjaman di bagian selatan Pulau Tarakan terlihat lebih terjal di bandingkan pada bagian utara. Dihubungkan dengan hasil korelasi sumur di Kantil-1 (wilayah bagian utara) dan Iris-1 (wilayah bagian selatan), pada sekuen T1 dan T2 bagian utara relatif lebih tebal daripada bagian selatan.

Kenyataan tersebut ditafsirkan bahwa pengaruh struktur umur Pleistosen Akhir pada bagian selatan lokasi penelitian lebih kuat daripada bagian utara, namun pada umur Pliosen proses pengendapan di bagian utara relatif lebih cepat dan lebih dominan daripada bagian selatan.

Gambar IV.13 Kenampakan tiga dimensi horizon SB-T3, SB-T2 dan T1 yang ditampilkan dari 3D-Window Petrel.

IV.3.2 Peta Isopach

Peta isopach atau ketebalan lapisan dibuat dari pengurangan peta struktur kedalaman dari horizon SB-T1 dengan SB-T2 menjadi ketebalan sekuen T1. Peta isopach sekuen T2 adalah ketebalan dari lapisan SB-T2 sampai SB-T3 (Gambar IV.14).

Dari perbandingan kedua peta isopach, terjadi pergeseran ketebalan dari ketebalan relatif merata di wilayah tengah utara – selatan pada Sekuen T1 menjadi lebih menebal di bagian tenggara. Terjadinya pergeseran ketebalan sedimen antara sekuen T1 dan T2 ini mengindikasin terjadi perubahan arah sedimentasi (switching) dari arah barat ke timur pada sekuen T1 menjadi arat barat laut ke tenggara pada sekuen T2.

Gambar IV.14 A. Peta isopach pada Sekuen T2 dan B. Peta isopach Sekuen-T1. Terjadi pergeseran ketebalan dari ketebalan relatif merata di wilayah tengah utara – selatan pada Sekuen T1 menjadi lebih menebal di bagian tenggara

Hasil dari kedua peta isopach akan menjadi salah satu pijakan untuk menafsirkan proses sedimentasi analisis stratigrafi sekuen yang diintegrasikan dengan analisis dan korelasi log sumur, data biostratigrafi dan seismik stratigrafi.

IV.4 Penentuan Lapisan Reservoir

Penentuan lapisan reservoir dilakukan dengan pemrosesan analisis log GR menjadi Vsh dan log densitas, log sonik atau keduanya menjadi log porositas efektif. Perhitungan porositas total dari log sonik menggunakan persamaan empiris dari Raiga-Clemenceau:

Untuk perhitungan porositas dari log densitas dengan menggunakan rumus baku. Nilai densitas matriks (ρma) memakai angka 2,648 dengan asumsi semua reservoir adalah batupasir. Proses pengolahan data ini dilakukan dengan program Excell kemudian di-input ke perangkat lunak Petrel dan ditampilkan menjadi gabungan log Vsh dan Porositas efektif.

Untuk menentukan litologi adalah reservoir yang dalam hal ini net-reservoir adalah dengan menggunakan cut-off 50% untuk Vsh dan 12% untuk porositas efektif (POR-ef). Hasil dari penentuan lapisan reservoir ditampilkan untuk sepuluh sumur yan dibagi menjadi tiga korelasi yaitu pertama; arah lintasan dari barat ke timur di wilayah utara (Gambar IV.15), kedua; arah lintasan dari barat ke timur di wilayah selatan (Gambar IV.16), ketiga; arah lintasan dari selatan ke utara (Gambar IV.17).

Gambar IV.15 Penentuan reservoir dari log Vsh dengan cut-off 50% dan porositas efektif 12% di Wilayah utara lokasi penelitian dari arah barat (Bayan A1) ke timur (Vanda-1) yang dikaitkan dengan korelasi batas sekuen

Gambar IV.16 Penentuan reservoir dari log Vsh dengan cut-off 50% dan porositas efektif 12% di Wilayah selatan lokasi penelitian dari arah timur-tenggara (Dahlia-1) ke barat-barat daya (Sesanip-1) yang dikaitkan dengan korelasi batas sekuen

Gambar IV.17 Penentuan reservoir dari log Vsh dengan cut-off 50% dan porositas efektif 12% untuk lintasan dari selatan (Dahlia-1) ke utara (OB-B1) di wilayah offshore timur Pulau Tarakan yang dikaitkan dengan korelasi batas sekuen