BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Umum STA Sewukan, Jetis dan Ngablak

STA Sewukan merupakan pengembangan pasar sayuran Soka yang didirikan di atas tanah bengkok oleh H. Riswanto Sudiyono, selaku kepala desa pada tahun 2000. Sudiyono dulu melihat warganya yang sebagian besar merupakan petani sayuran didikte oleh hanya 4—6 orang pedagang di Pasar Talun, Kec. Dukun, Magelang.

Sudiyono mempromosikan Pasar Soka dengan cara menempelkan selebaran pada mobil niaga di pasar-pasar besar, seperti Johar Semarang, Shoping Yogyakarta, dan Jakarta. Dari situlah para pedagang besar dari luar kota berdatangan ke Pasar Soka. Saat ini ada 200 pedagang yang memiliki kartu anggota beraktivitas di STA Sewukan, sehingga petani lebih mempunyai posisi sebagai penentu harga. Terlebih lagi komoditas sayuran di pasar ini adalah sayuran segar karena dekatnya jarak pasar dengan petani..

Adanya STA memperpendek rantai pemasaran karena para pengepul akhirnya menjadi pedagang biasa. Pengelolaan STA Sewukan dipegang pemerintah desa. Selain memberikan kontribusi bagi kas desa, STA juga lebih cepat berkembang karena selaras dengan kemauan masyarakat. Menurut Surame Hadi Sutikno, Ketua Paguyuban Petani Merbabu (PPM) yang juga Kepala Desa Tejosari, untuk kawasan

agropolitan sebaiknya STA memang dikelola pemerintah desa agar warga mempunyai rasa memiliki dan dapat berbuat cepat jika pasar memerlukan pembenahan.

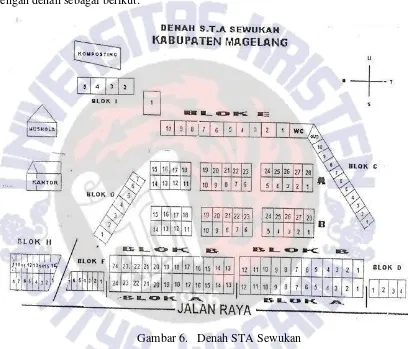

STA Sewukan berdiri di atas lahan seluas 9.310 m2dengan 108 kios dan 56 los dengan denah sebagai berikut:

Gambar 6. Denah STA Sewukan

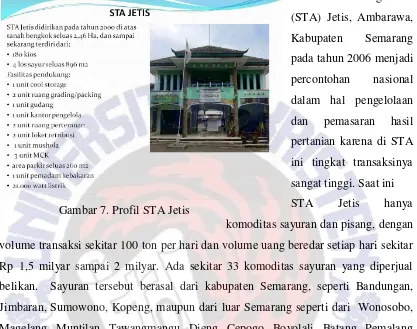

Sub Terminal Agibisnis (STA) Jetis, Ambarawa, Kabupaten Semarang pada tahun 2006 menjadi percontohan nasional dalam hal pengelolaan dan pemasaran hasil pertanian karena di STA ini tingkat transaksinya sangat tinggi. Saat ini STA Jetis hanya komoditas sayuran dan pisang, dengan volume transaksi sekitar 100 ton per hari dan volume uang beredar setiap hari sekitar Rp 1,5 milyar sampai 2 milyar. Ada sekitar 33 komoditas sayuran yang diperjual belikan. Sayuran tersebut berasal dari kabupaten Semarang, seperti Bandungan, Jimbaran, Sumowono, Kopeng, maupun dari luar Semarang seperti dari Wonosobo, Magelang, Muntilan, Tawangmangu, Dieng, Cepogo, Boyolali, Batang, Pemalang bahkan dari Jawa Timur ( Malang, Jember, Banyuwangi, Probolinggo, Kediri, Magetan) dan lua Jawa (Lampung dan Palembang). Dengan volume transaksi, jumlah uang beredar dan luasnya cakupan asal pedagang yang bertransaksi, STA Jetis seharusnya adalah Terminal Agribisnis (TA).

Pengelola STA Jetis adalah Dinas Pertanian Kabupaten Semarang, namun karena STA Jetis didirikan di lahan milik desa, sehingga terdapat pembagian pendapatan yaitu 40% nya masuk ke dana kas desa. Denah STA Jetis ditampilkan pada gambar berikut.

Gambar 8. Denah STA Jetis

STA Ngablak merupakan salah satu STA yang fasilitasnya sangat minim dan lokasinya masuk dari jalan raya dengan luas areal yang paling sempit bila dibandingkan dengan dua STA lainnya (Sewukan dan Jetis). Dikelola oleh Dinas Pasar, STA Ngablak lebih tepat disebut sebagai pasar sayur, dengan komoditas sayuran utama yang terbanyak diperjual belikan adalah kubis.

5.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan STA oleh Petani

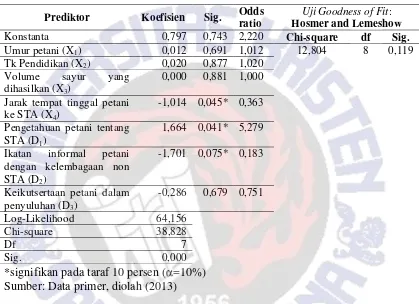

Analisis model regresi logistik untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan STA oleh petani disajikan pada tabel 4.

Tabel 4. Faktor-Faktor yang mempengaruhi pemanfaatan STA oleh petani

Prediktor Koefisien Sig. Odds

ratio

Uji Goodness of Fit: Hosmer and Lemeshow

Konstanta 0,797 0,743 2,220 Chi-square df Sig.

Umur petani (X1) 0,012 0,691 1,012 12,804 8 0,119

Tk Pendidikan (X2) 0,020 0,877 1,020

Volume sayur yang

dihasilkan (X3)

0,000 0,881 1,000

Jarak tempat tinggal petani ke STA (X4)

-1,014 0,045* 0,363

Pengetahuan petani tentang STA (D1)

1,664 0,041* 5,279

Ikatan informal petani dengan kelembagaan non STA (D2)

-1,701 0,075* 0,183

Keikutsertaan petani dalam penyuluhan (D3)

-0,286 0,679 0,751

Log-Likelihood 64,156

Chi-square 38,828

Df 7

Sig. 0,000

*signifikan pada taraf 10 persen ( =10%) Sumber: Data primer, diolah (2013)

kelembagaan non STA (D2). Di antara tiga variabel yang signifikan, variabel pengetahuan petani tentang STA memiliki nilai odds ratio tertinggi yaitu 5,279 artinya peningkatan satu unit tingkat pengetahuan petani akan meningkatkan peluang untuk memanfaatkan STA sebesar 5,279 kali dibandingkan dengan yang tidak memanfaatkan STA.

5.3 Identifikasi stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan STA serta Analisis kinerja STA

Identifikasi stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan STA serta analisis kinerja STA disajikan secara deskriptif dan dipaparkan dengan menggunakan kerangka analisis Struktur (Structure), Perilaku (Conduct) dan Kinerja (Performance).

5.3.1. Struktur (Structure) Pasar 5.3.1.1 Jumlah Pembeli dan Penjual

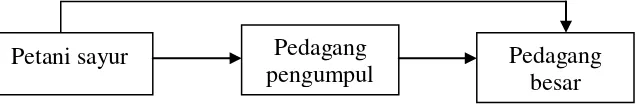

Hasil pengamatan di lapang menunjukkan bahwa pemeran pasar dalam pemasaran sayuran di wilayah penelitian ada tiga yang meliputi petani sayur, pedagang pengumpul desa dan pedagang besar dari tempat yang jauh seperti Semarang, Jogja, Solo, Kebumen, Jakarta. Petani sayur yang jumlahnya cukup banyak, sebagian lebih memilih untuk menjual langsung ke pedagang besar di STA dan sebagian lebih memilih menjual hasil usahataninya kepada pedagang pengumpul desa, pedagang pengumpul desa ini kemudian menjual ke pedagang besar di STA. Dengan demikian saluran pemasaran sayuran dari petani sampai pedagang besar di STA dapat dirumuskan secara sederhana seperti terlihat dalam gambar 10.

Gambar 10. Saluran Pemasaran Sayuran di wilayah penelitian

Petani sayur Pedagang

Jumlah pedagang pengumpul yang menjual ke STA tidak terlalu banyak dan lebih banyak jumlah pedagang besar dari luar kota yang mencari dan membeli sayuran di STA, sehingga ketika pedagang pengumpul yang membawa sayuran dengan jumlah dan jenis yang relatif banyak ke STA, pedagang besar ini berebut untuk mendapatkan sayuran yang mereka bawa. Namun demikian, harga tidak beranjak naik karena pedagang besar ini sudah mempunyai patokan harga tersendiri berdasarkan informasi yang dimiliki dari STA lain. Berdasarkan jumlah pembeli dan penjual atau pemeran pasar ini, struktur pasar di STA adalah oligopoli.

5.3.1.2 Heterogenitas sayuran yang dipasarkan

Hasil observasi terhadap sayuran yang diperdagangkan di rumah pedagang pengumpul, tempat penampungan dan di STA menunjukkan bahwa jenis sayuran relatif heterogen. Adanya heterogenitas sayuran yang diperdagangkan ini terlihat juga dari adanya kegiatan petani dan pedagang yang melakukan sortasi terhadap produk tersebut dan juga melakukan grading. Sebenarnya secara keseluruhan petani di sekitar STA menanam sayuran yang cocok di desanya, namun karena tingkat teknologi yang diterapkan, pengetahuan, ketrampilan dan permodalan petani yang berbeda, maka sayuran yang dihasilkan juga akan berbeda kualitasnya atau menjadi heterogen.

Berdasarkan keragaman kualitas sayuran yang diperdagangkan, maka struktur pasar yang terjadi adalah struktur pasar oligopoli terdiferensiasi. Petani akan selalu bisa menaikkan harga jual hasil sayurannya sejalan dengan kemampuan menghasilkan sayuran yang lebih berkualitas dengan perbaikan teknologi, peningkatan pengetahuan/ketrampilan dalam bercocok tanam dan peningkatan jumlah modal yang dipakai dalam berusahatani.

5.3.1.3 Pengetahuan informasi pasar

antar pedagang ini saling bersaing dalam memperoleh barang dan keuntungan, tetapi sebenarnya antar mereka juga saling menolong terutama dalam memberi informasi dan juga mendapatkan barang dagangan. Untuk saling memberikan informasi dan pesan barang dagangan tertentu, mereka menggunakan telepon genggam (handphone/HP). Pedagang yang sedang berada di STA Sewukan misalnya dapat minta informasi kepada temannya yang sedang berada di STA Jetis, bicara langsung (telpon), kirim pesan singkat (SMS) ataupun kirim pesan gambar/foto sayuran (MMS). Bila keadaan memungkinkan kadang-kadang mereka juga bisa titip mencarikan barang sehingga antar pedagang tersebut bisa saling melengkapi dan memenuhi jumlah dan jenis sayuran yang mereka butuhkan untuk kemudian dijual lagi di daerah asal. Semisal, pedagang yang berada di STA Jetis dapat titip untuk dicarikan jenis sayuran tertentu kepada temannya yang sedang berada di STA Ngablak bila mereka bisa saling bertemu di satu tempat tertentu.

Pedagang pengumpul desa memiliki informasi pasar yang relatif sedikit dibanding pedagang besar dari luar daerah. Informasi yang dimiliki adalah informasi yang diperoleh ketika sehari sebelumnya mereka menjual sayuran ke STA. Pedagang ini tidak bisa mendapat informasi banyak seperti yang terjadi pada pedagang besar karena memang tidak mempunyai hubungan dagang yang luas seperti halnya pedagang besar.

Petani memiliki informasi pasar yang paling sedikit. Aktifitas utama petani adalah mengerjakan usaha taninya di lahan, sehingga mereka hampir tidak mengetahui apa yang terjadi di pasar. Secara terbatas mereka bisa saling berbagi informasi pasar dengan tetangga sebelah rumah, disamping itu untuk mendapatkan informasi, bila memungkinkan mereka terkadang juga pergi ke STA untuk melihat dan bertanya terutama tentang harga jual sayur yang terjadi hari itu (istilah setempat: ngindik harga), untuk kemudian mereka memutuskan untuk menjual sayuran ke STA

sayurannya ke pedagang pengumpul ataupun pedagang besar di STA, yang dapat menyebabkan harga jual yang diterima petani tidak bisa maksimal.

Mengingat ketidak seimbangan pemilikan informasi antar pemeran pasar ini, maka perlu kiranya dirancang sebuah sistem informasi misalnya setiap STA diwajibkan untuk menyiarkan informasi pasar lewat jaringan internet, yang dapat diakses secara mudah oleh pedagang besar, pedagang pengumpul dan petani, disertai dengan pelatihan untuk mengaksesnya, bila di tingkat petani masih terlalu sulit mungkin bisa lewat kelompok tani.

5.3.1.4 Hambatan keluar masuk pasar

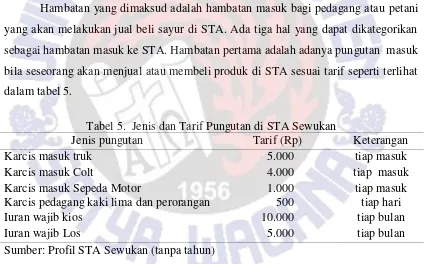

Hambatan yang dimaksud adalah hambatan masuk bagi pedagang atau petani yang akan melakukan jual beli sayur di STA. Ada tiga hal yang dapat dikategorikan sebagai hambatan masuk ke STA. Hambatan pertama adalah adanya pungutan masuk bila seseorang akan menjual atau membeli produk di STA sesuai tarif seperti terlihat dalam tabel 5.

Tabel 5. Jenis dan Tarif Pungutan di STA Sewukan

Jenis pungutan Tarif (Rp) Keterangan

Karcis masuk truk 5.000 tiap masuk

Karcis masuk Colt 4.000 tiap masuk

Karcis masuk Sepeda Motor 1.000 tiap masuk

Karcis pedagang kaki lima dan perorangan 500 tiap hari

Iuran wajib kios 10.000 tiap bulan

Iuran wajib Los 5.000 tiap bulan

Sumber: Profil STA Sewukan (tanpa tahun)

Hambatan kedua adalah kartu anggota. Setiap pedagang yang akan menjual dan atau membeli sayuran di STA diwajibkan memiliki kartu anggota. Dengan demikian tidak semua pedagang bisa dengan bebas keluar masuk sebuah STA untuk menjual atau membeli produk yang diperdagangkan di sana.

ini akan menekan harga jual yang diterima petani. Menurut pengelola STA Sewukan pernah terjadi ada pedagang besar membawa wortel satu kontainer masuk ke STA, waktu itu terjadinya bersamaan dengan kelangkaan wortel lokal sehingga harga wortel meningkat tajam, karena ada perhatian dari pengelola STA akhirnya wortel tersebut tidak jadi masuk ke STA Sewukan.

Hambatan berupa kartu anggota dirasa perlu untuk diteruskan. Hambatan yang berupa retribusi tampak masih relatif rendah, dan bila mana masih diperlukan untuk perbaikan STA dan sistem pengelolaan masih bisa ditingkatkan. Hambatan yang perlu sekali dipertahankan adalah hambatan-hambatan yang diperlukan untuk mempertahankan atau bahkan memperbaiki kondisi perdagangan, seperti masuknya sayuran dari daerah lain ke STA, padahal petani setempat juga menghasilkan produk tersebut.

5.3.2 Perilaku (Conduct)

5.3.2.1 Proses Jual Beli Sayuran

Proses jual-beli sayurnya antara petani dan pedagang dilakukan dengan tiga cara, yaitu: jual-beli per satuan berdasarkan kualitas, jual-beli per satuan campuran, dan jual-beli borongan. Petani sayur banyak yang melakukan jual-beli hasil sayurnya dengan cara jual per satuan campuran yakni sebanyak 47 orang atau 67,14% dari seluruh sampel petani sedang yang menjual per satuan berdasarkan kualitas sebanyak 20 orang atau 28,57%. Data distribusi petani sampel menurut cara penjualan sayurnya dapat diikuti dalam tabel 6.

Tabel 6. Distribusi responden petani menurut cara penjualan produk

Cara penjualan Jumlah petani

(jiwa) (%)

1. Dijual per satuan berdasarkan kualitas 20 28,57

2 .Dijual per satuan campuran 47 67,14

3. Dijual borongan di lahan pada saat siap panen 3 4,29

Jumlah 70 100,00

Untuk pedagang, cara membeli sayurannya sering memilih lebih dari satu cara. Pedagang yang memilih cara beli per satuan berdasar kualitas ada 8 orang dari 10 orang sampel pedagang yang memberi jawaban atau 80% dan yang memilih cara beli per satuan campuran sebanyak lima orang dari enam orang yang memberi jawaban atau 83,33%. Data selengkapnya dapat diikuti dalam tabel 7.

Tabel 7. Distribusi responden pedagang menurut cara pembelian sayuran dari petani Cara pembelian sayuran menjawab Jumlah pedagang

(jiwa) (jiwa) (%) 1. Dibeli per satuan berdasarkan kualitas 10 8 80,00

2. Dibeli per satuan campuran 6 5 83,33

3. Dibeli borongan di lahan pada saat siap panen 5 1 20,00 Sumber: Data diolah (2013)

Dari ke tiga cara pembelian atau penjualan produk, yang terbaik adalah cara pembelian/penjualan per satuan berdasarkan kualitas. Dengan cara ini petani sayur akan bisa mendapatkan harga jual sesuai dengan kualitas sayuran yang dihasilkan dan pedagang akan mendapatkan barang dagangannya sesuai kualitas yanag diinginkan. Disamping itu cara ini akan meminimalisir terjadinya konflik antar mereka. Dengan demikian cara-cara melaksanakan standarisasi dan grading perlu dipahami oleh petani sayur dan pedagang.

5.3.2.2 Lembaga penentu harga

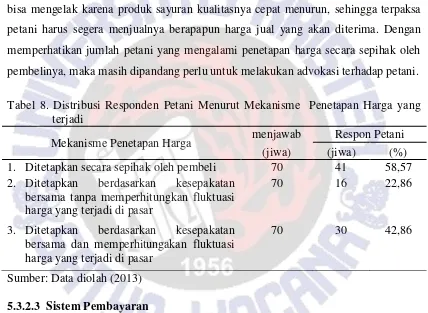

Berdasarkan data dari lapang, ada tiga mekanisme penetapan harga jual yang terjadi yaitu dilakukan sepihak oleh pembeli yang dialami oleh 41 petani atau 58,57%, ditetapkan bersama dengan memperhatikan fluktuasi yang dialami oleh 16 orang atau 22,86% dan penetapan bersama tanpa memperhatikan fluktuasi yang dialami 30 petani atau 42,86%. Data selengkapnya dapat diikuti dalam tabel 8.

juga memperhatikan harga beli, dan pedagang berkepentingan dengan harga beli yang rendah. Karena kedua pihak ini sama-sama berkepentingan dengan harga, maka mekanisme penetapan harga perlu mendapat perhatian. Penetapan harga yang dilakukan secara sepihak oleh pedagang adalah tidak adil karena kepentingan petani kurang mendapat perhatian. Petani bisa merasa sangat dirugikan karena harga yang terjadi bisa tidak seimbang dengan biaya produksi yang dikeluarkan, dan petani tidak bisa mengelak karena produk sayuran kualitasnya cepat menurun, sehingga terpaksa petani harus segera menjualnya berapapun harga jual yang akan diterima. Dengan memperhatikan jumlah petani yang mengalami penetapan harga secara sepihak oleh pembelinya, maka masih dipandang perlu untuk melakukan advokasi terhadap petani.

Tabel 8. Distribusi Responden Petani Menurut Mekanisme Penetapan Harga yang terjadi

Mekanisme Penetapan Harga menjawab Respon Petani (jiwa) (jiwa) (%) 1. Ditetapkan secara sepihak oleh pembeli 70 41 58,57 2. Ditetapkan berdasarkan kesepakatan

bersama tanpa memperhitungkan fluktuasi harga yang terjadi di pasar

70 16 22,86

3. Ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dan memperhitungakan fluktuasi harga yang terjadi di pasar

70 30 42,86

Sumber: Data diolah (2013) 5.3.2.3 Sistem Pembayaran

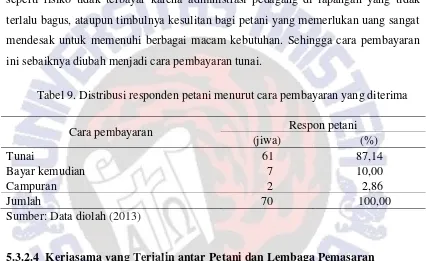

Petani menerima pembayaran sayuran yang dijual dengan berbagai macam cara yaitu: cara tunai, cara bayar kemudian dan campuran. Yang paling banyak terjadi adalah petani menerima pembayaran dengan cara tunai yakni sebanyak 61 orang atau sebanyak 87,14%, yang menerima bayar kemudian sebanyak 7 orang atau 10% dan campuran sebanyak 2 orang atau 2,86%. Datanya dapat diikuti dalam tabel 9.

kemudian adalah saat pedagang menerima sayuran dari petani, pedagang tidak langsung membayarnya, tetapi masih menunggu setelah sayuran itu laku, yang biasanya memakan waktu satu atau dua hari berikutnya.

Sebenarnya selisih waktu antara penyerahan barang dengan penyerahan uang pada cara bayar kemudian tidak terlalu lama, namun masih juga menimbulkan risiko seperti risiko tidak terbayar karena administrasi pedagang di lapangan yang tidak terlalu bagus, ataupun timbulnya kesulitan bagi petani yang memerlukan uang sangat mendesak untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan. Sehingga cara pembayaran ini sebaiknya diubah menjadi cara pembayaran tunai.

Tabel 9. Distribusi responden petani menurut cara pembayaran yang diterima

Cara pembayaran Respon petani

(jiwa) (%)

Tunai 61 87,14

Bayar kemudian 7 10,00

Campuran 2 2,86

Jumlah 70 100,00

Sumber: Data diolah (2013)

5.3.2.4 Kerjasama yang Terjalin antar Petani dan Lembaga Pemasaran

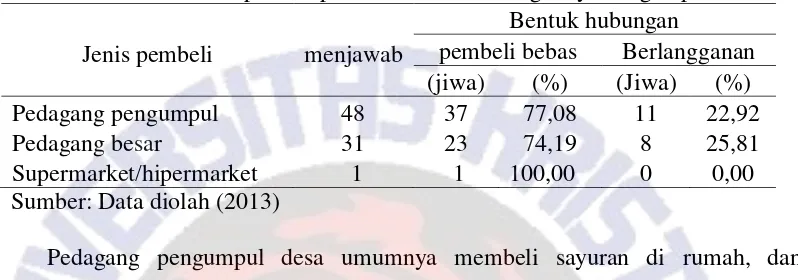

atau sebesar 25,81%. Data tentang pembeli dan bentuk hubungan yang terjalin antara petani dengan pembeli selengkapnya dapat diikuti dalam tabel 10.

Tabel 10. Distribusi responden petani menurut hubungannya dengan pembeli Jenis pembeli menjawab

Bentuk hubungan

pembeli bebas Berlangganan (jiwa) (%) (Jiwa) (%)

Pedagang pengumpul 48 37 77,08 11 22,92

Pedagang besar 31 23 74,19 8 25,81

Supermarket/hipermarket 1 1 100,00 0 0,00 Sumber: Data diolah (2013)

Pedagang pengumpul desa umumnya membeli sayuran di rumah, dan kemudian menjualnya ke pedagang besar di STA. Pedagang pengumpul semacam ini terdapat di STA Sewukan dan STA Jetis. Pedagang pengumpul yang aktif di STA Ngablak umumnya membeli sayuran dari petani di rumah, dan kemudian menjualnya kepada pedagang besar juga di rumahnya. Pedagang besar yang aktif di wilayah penelitian berasal dari berbagai kota yang dekat maupun yang jauh seperti Semarang, Solo, Kebumen, Jogja, Cirebon dan Jakarta. Untuk mencari produk, mereka mengunjungi satu demi satu STA yang relatif berdekatan seperti Pasar Cepogo, STA Jetis, STA Sewukan dan STA Ngablak, sampai mereka menganggap bahwa sayuran yang mereka cari sudah diperoleh, untuk dijual lagi kepada pedagang pengecer di kota tujuan.

5.3.2.5 Pelaksanaan Fungsi Pemasaran

daerah asalnya. Untuk mendapatkan barang yang dibeli, kadang-kadang pedagang mendatangi lebih dari satu STA sampai diperoleh barang yang dicarinya.

Fungsi penjualan yang dilakukan oleh petani sayur memiliki beragam cara. Sebagian petani menjual ke pedagang pengumpul setempat dengan membawa sayurannya ke rumah pedagang pengumpul, bila jaraknya tidak terlalu jauh. Dengan cara ini antar mereka dapat melakukan tawar menawar harga. Sebagian petani lainnya yang juga menjual ke pedagang pengumpul hanya memberi tahukan bahwa dia akan menjual sayuran dan meminta agar sayuran tersebut diambil di tempat tertentu (dapat di lahannya ataupun di pinggir jalan yang akan dilalui pedagang pengumpul tersebut ketika akan menjual sayuran ke STA). Dengan cara ini harga sayuran akan ditentukan kemudian setelah pedagang pengumpul berhasil menjual sayuran tersebut. Ada juga petani sayur yang menjual sayurannya ke pedagang pengumpul setempat dengan mengantar sayurannya ke tempat penampungan yang disediakan oleh pedagang, kemudian pedagang besar mengambil sayuran tersebut dan menentukan harganya. Di hari berikutnya petani sayur baru mendapatkan bayaran yang ditetapkan sepihak oleh pedagang besar. Banyak juga petani yang menjual sayurannya ke pedagang besar yang berada di STA.

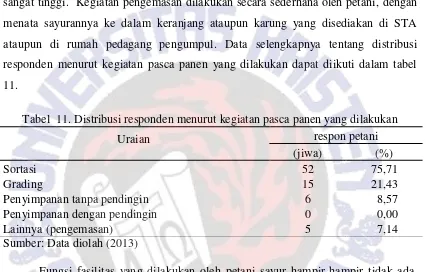

daerah, karena produknya memang segera laku terjual, dan biaya pendinginan juga sangat mahal. Peralatan pendinginan modern yang disediakan di STA Jetis saat ini menjadi mangkrak tidak terpakai, bahkan akhirnya difungsikan untuk menjadi gudang pisang tanpa memanfaatkan pendinginan dengan alasan biaya listriknya sangat tinggi. Kegiatan pengemasan dilakukan secara sederhana oleh petani, dengan menata sayurannya ke dalam keranjang ataupun karung yang disediakan di STA ataupun di rumah pedagang pengumpul. Data selengkapnya tentang distribusi responden menurut kegiatan pasca panen yang dilakukan dapat diikuti dalam tabel 11.

Tabel 11. Distribusi responden menurut kegiatan pasca panen yang dilakukan Uraian

respon petani

(jiwa) (%)

Sortasi 52 75,71

Grading 15 21,43

Penyimpanan tanpa pendingin 6 8,57

Penyimpanan dengan pendingin 0 0,00

Lainnya (pengemasan) 5 7,14

Sumber: Data diolah (2013)

5.3.3 Kinerja (Performance) 5.3.3.1 Marjin Pemasaran

Bagi pedagang, harga beli sayuran dagangannya lebih tertuju pada kemudahan untuk memperoleh barang dagangan. Makin tinggi harga beli yang dibayarkan akan makin mudah dia memperoleh barang dagangan. Sedangkan harga jual lebih tertuju pada kesulitan untuk menjual barang dagangannya. Makin tinggi harga jual yang diterima, makin sulit dia menjual barang dagangannya. Dalam kaitannya dengan keuntungan pedagang, lebih ditentukan oleh margin pemasaran, yakni selisih harga beli dengan harga jual, serta biaya pemasaran.

Data lapangan menunjukkan bahwa margin pemasaran untuk komoditas dominan dalam nilai nominal tertinggi mencapai Rp 1000,00/kg yang terjadi pada sayuran tomat dan cabe dan terendah sebesar Rp 250,00/kg yang terjadi pada sayuran buncis. Nilai margin dalam persentase, yang tertinggi sebesar 33,33% yang terjadi pada sayuran tomat dan terendah sebesar 5,88% yang terjadi pada sayuran cabe. Data selengkapnya dapat diikuti dalam tabel 12.

Tabel 12. Rerata margin pemasaran komoditas dominan yang dipasarkan pedagang

Jenis komoditas Rerata harga beli

Rerata harga

jual Rerata margin

(Rp) (Rp) (Rp) (%)

Buncis 1.750,00 2.000,00 250,00 14,29

Cabe 17.000,00 18.000,00 1.000,00 5,88

Kubis 1.228,00 1.585,00 357,00 29,07

Tomat 3.000,00 4.000,00 1.000,00 33,33

Sumber: Data diolah (2013)

5.3.3.2 Keuntungan Lembaga Pemasaran

(petani sayur) sampai (STA) dan dari STA ke tempat konsumen akhir. Semakin jauh jarak tempuh, akan semakin tinggi biaya tranportasinya dan menyebabkan biaya pemasaran secara keseluruhan semakin besar. Dan seperti telah diuraikan ada dua jenis sayuran yang diperdagangkan di STA yang diteliti didatangkan dari luar daerah yakni kobis dan kentang, yang didatangkan dari Dieng. Kedua jenis sayuran tersebut bersama dengan sayuran lainnya akan dibawa ke tempat konsumen akhir seperti: Semarang, Kebumen, Solo, Salatiga, Joga, Cirebon dan Jakarta. Dengan demikian biaya pemasaran akan bervariasi antar komoditas. Biaya tertinggi terjadi pada sayuran cabe yang mencapai Rp 750/kg dan yang terendah terjadi pada sayuran buncis sebesar Rp 100/kg.

Dari kegiatannya pedagang akan memperoleh keuntungan, yang merupakan selisih margin dengan biaya pemasaran. Dalam tabel 13, dari segi nominal keuntungan tertinggi terjadi pada sayuran tomat yang mencapai Rp 500/kg dan yang terendah terjadi pada sayuran buncis sebesar Rp 150/kg, sedang dari segi persentase biaya, keuntungan tertinggi terjadi untuk sayuran buncis sebesar 150% dan terendah pada sayuran cabe sebesar 33,33%

Tabel 13. Rerata keuntungan pedagang dari komoditas dominan yang ditangani Jenis Komoditas Rerata margin Rerata biaya Rerata keuntungan pedagang

(Rp) (Rp) (Rp) (%)

Buncis 250,00 100,00 150,00 150,00

Cabe 1.000,00 750,00 250,00 33,33

Kubis 357,00 178,00 179,00 100,56

Tomat 1,000,00 500,00 500,00 100,00

Sumber: Data diolah (2013)

5.3.3.3 Bagian yang Diterima oleh Petani (Farmer Share)

fisik, penurunan kualitas mempengaruhi tingkat kerusakan dan sifat musiman mempengaruhi biaya penyimpanan. Ketiga sifat tersebut untuk produk sayuran yang diperdagangkan di STA relatif sama, sehingga bagian yang diterima petani juga relatif sama.

Dalam tabel 14 terlihat bahwa dari empat komoditas dominan yang diperdagangkan, bagian yang diterima petani tertinggi terjadi pada sayuran cabe sebesar 94,44% dan terendah terjadi pada sayuran tomat sebesar 75%.

Tabel 14. Rerata bagian yang diterima petani

Jenis komoditas Rerata harga beli (Rp)

Rerata harga jual (Rp)

Bagian yang diterima petani (%)

Buncis 1.750,00 2.000,00 87,50

Cabe 17.000,00 18.000,00 94,44

Kubis 1.228,00 1.585,00 77,48

Tomat 3.000,00 4.000,00 75,00

Sumber: Data diolah (2013)

5.4 Rumusan Model Awal dan Pedoman Pengembangan STA

Gambar 11. Rantai Pemasaran Komoditas Pertanian

STA dikembangkan dengan maksud untuk meningkatkan pendapatan petani dengan memotong atau memperpendek rantai pemasaran, sehingga tercapai suatu efisiensi pemasaran dan sebaran marjin yang lebih baik, seperti pada gambar berikut:

Dengan adanya STA, petani memiliki alternatif untuk menjual hasil produksinya, bisa dijual langsung seperti sistem lama yaitu ke pedagang pengumpul/perantara di sentra produksi (desa, kecamatan) atau langsung dijual ke STA/TA.

Dari hasil penelitian, petani sayur yang jumlahnya cukup banyak, sebagian lebih memilih untuk menjual langsung ke pedagang besar di STA dan sebagian lebih memilih menjual hasil usahataninya kepada pedagang pengumpul desa, pedagang pengumpul desa ini kemudian menjual ke pedagang besar di STA, sehingga peran pedagang di STA masih dominan, yang menyebabkan struktur pasar persaingan sempurna masih sulit untuk diwujudkan. Untuk itu diperlukan mekanisme pemasaran dengan pilahan peran seperti digambarkan berikut:

Gambar 13. Mekanime Pengembangan STA/TA

Gambar 14. Tahapan Pengembangan STA/TA Dasar Pemikiran:

Pembangunan dan pengembangan STA sebagai institusi pelayanan pemasaran diperlukan bagi pengembangan agribisnis, pembangunan sistem dan usaha-usaha berbasiskan agribisnis di setiap wilayah, karena itu upaya pembangunan dan pengembangan perlu terus dilakukan

Model STA dapat bervariasi berdasarkan karakteristik dan jenis komoditi, kondisi pelaku agribisnis, pola pengembangan agribisnis, pemilik dan pengelola STA Pengertian Sub Terminal Agribisnis (STA):

adalah “suatu kompleks bangunan pelayanan pemasaran di sentra produksi yang

dikelola oleh suatu badan usaha”

Fungsi STA:

1. Tempat transaksi yang aman dan nyaman serta higienis bagi hasil-hasil pertanian, baik transaksi fisik (lelang, langganan, spot, gadai) maupun non fisik (kontrak, pesanan, future market, virtual market);

•Studi Kelayakan •Perancangan

Awal terhadap STA-TA pada Lokasi tertentu

TAHAP 1

•Penyusunan Business Plan

•Perancangan rinci terhadap sistem distribusi, sarana fisik dan sistem operasi/ manajemen •Sosialisasi

•Promosi •Evaluasi

TAHAP 2

2. Pembinaan mutu, pelayanan informasi, penyediaan sarana produksi, tempat promosi

Manfaat:

1. Meningkatkan pendapatan petani produsen, pedagang dan pengolah melalui perolehan nilai tambah dari kegiatan grading, sortasi, pengemasan, pengolahan, perbaikan distribusi, pelayanan pemasaran hasil agribisnis dan efisiensi perolehan sarana produksi.

2. Memperlancar kegiatan dan meningkatkan efisiensi pemasaran komoditas agribisnis.

3. Mempermudah pembinaan mutu hasil agribisnis

4. Mengubah pola pikir petani ke arah pola pikir agribisnis

5. Meningkatkan keunggulan bersaing produk hasil-hasil agribisnis 6. Meningkatkan pendapatan asli daerah

Tujuan

1. Meningkatkan efisiensi pasar 2. Memperkuat posisi tawar petani 3. Sumber informasi pasar

4. Meningkatkan nilai tambah produk 5. Menambah segmentasi pasar

6. Meningkatkan mutu dan sanitasi pasar 7. Pembinaan pelaku pasar

8. Pengendali pasokan Peranan:

1. Pembentukan harga 2. Distribusi

3. Penyelesaian transaksi 4. Sumber informasi

Sarana dan Prasarana

1. Transaksi hasil-hasil pertanian:

Tempat transaksi sesuai cara transaksinya Timbangan, keranjang, boks dan sarana lainnya Ruang administrasi dan keuangan (kasir) Tempat bongkar muat

2. Distribusi

Sarana transportasi, gudang, cool room, cool storage, keranjang, boks 3. Komunikasi/informasi

Telepon/fax, komputer, operator, internet 4. Promosi:

Ruang promosi, display, tempat peragaan contoh produk 5. Peningkatan dan jaminan mutu

Sanitasi, air bersih

Tempat dan sarana sortasi, grading dan pengemasan Pembinaan dan pengujian mutu produk

6. Sarana pendukung lainnya: Penyediaan sarana produksi Rumah makan/kios

Penginapan/tempat istirahat Kebersihan lingkungan Lembaga keuangan Program Pengembangan:

1. Penyediaan Lahan – Kebijakan penyediaan lahan untuk pendirian dan infrastruktur STA disesuaikan dengan kebutuhan jangka panjang dan merupakan tanggung jawan Kementerian Pertanian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah/Kota

Lahan: 30% bangunan fisik, 20% ruang terbuka dan 50% prasarana lainnya Tidak boleh lebih 20% di luar penjualan hasil pertanian

Tidak ada hak kepemilikan

Bila selama 3 bulan tidak ada kegiatan, hak sewa diserahkan ke petani/pedagang lainnya