KEANEKARAGAMAN DAN STRUKTUR VEGETASI MANGROVE DI PANTAI BAMA – DERMAGA LAMA TAMAN NASIONAL BALURAN

JAWA TIMUR

SKRIPSI

Diajukan Kepada Jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Yogyakarta Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sains

Oleh: Putrisari NIM. 12308141041

PROGRAM STUDI BIOLOGI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

MOTTO

Menuju Sampai Menggenggam Selesai

Sungguh tulangku telah lemah dan rambutku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadaMu.

(Maryam; 4)

Hidup untuk guna bukan nilai (Putrisari)

Apa gunanya ilmu kalau tidak memperluas jiwa seseorang sehingga ia berlaku seperti samudra yang menampung sampah-sampah? Apa gunanya kepandaian kalau tidak memperbesar kepribadian manusia sehingga ia makin sanggup memahami orang lain?

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Allah STW, berjuta syukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Dekaplah hamba

dalam Iman dan Islam. Matursuwun Gusti.

Bapak, Mamak, Mas Oka, Sesa, Mba Wati, Simbah dan keluargaku, terimaksih untuk

doa yang seujung kuku pun tak sanggup untuk ku balas. Semoga Allah selalu

memeluk ditiap langkah. I love you!

Ibuku Suhartini dan Ratnawati yang telah sabar dalam mendidik, membimbing,

mengajari, memberi masukan dan mengingatkan saya untuk menyelesaikan skripsi

ini.

Masku Sulistyono yang telah mengingatkan dengan tamparan kata yang justru

membangkitkan semangat. Terimaksih.

Mas Kompleh, Mas Cuin, Nita, Rekan-rekan Bama dan Bekol yang telah mengubah

lelah menjadi tawa dalam proses pengambilan data.

Rekanku Winna Wijayanti yang selalu mengembangkan senyum di setiap kalut.

Mba Dita, Tanti, Sekar, Dwi Cawet, Cece dan semua teman-teman UNSTRAT 2010

sampai 2016 yang telah mengiringi proses skripsi

Teman- teman Biologi Subsidi 2012 atas perhatian, bantuan dan motivasi yang selalu

diberikan selama empat tahun setengah ini.

KEANEKARAGAMAN DAN STRUKTUR VEGETASI MANGROVE DI PANTAI BAMA – DERMAGA LAMA TAMAN NASIONAL BALURAN

JAWA TIMUR

Oleh: Putrisari Nim 12308141041

ABSTRAK

Penelitian mengenai keanekaragaman dan struktur vegetasi mangrove di Pantai Bama hingga Dermaga Lama, Taman Nasional Baluran, Jawa Timur ini dilakukan selama tiga minggu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman jenis, pola sebaran jenis dan zonasi tumbuhan mangrove.

Penelitian ini bersifat eksploratif, dengan objek penelitian tumbuhan mangrove, menggunakan metode purpose sampling dengan jalur berpetak. Lokasi penelitian dibagi menjadi 2 stasiun, masing-masing seluas empat ha dan sembilan ha.

Hasil dari penelitian ini, stasiun 1 terdapat dua mangrove mayor (Rhizophora

stylosa dan R. apiculata), tiga mangrove minor (Xylocarpus granatum, Heritiera littoralis dan Excoecaria agallocha) dan delapan mangrove asosiasi(Corypha utan, Syzygium polyanthum, Terminalia catappa, Ardisia sp, Desmodium umbellatum, Caesalpinia sp, Clerodendrum sp dan Buchanannia arborescens). Stasiun 2 terdapat

enam mangrove mayor (R. apiculata, B. gymnorrhiza, C. tagal, S. caseolaris dan S.

alba), empat mangrove minor (H. littoralis, E. agallocha, Acrostichum aureum dan A. speciosum), dan 10 mangrove asosiasi (C. utan, S. polyanthum, T. catappa, B. arborescens, Calophyllum inophyllum, Pongamia pinnata, D. umbellatum, Clerodendrum sp, Scaevola taccada dan Ardisia sp). Keanekaragaman di kedua

stasiun, kategori pohon, tiang dan semai adalah sedang (1 < H < 3), untuk kategori

pancang, stasiun 1 masuk dalam kategori rendah (H’ < 1), dan stasiun 2 masuk dalam kategori sedang. Indeks kemerataan kategori pohon di kedua stasiun sedang (0,3 < E < 0,6). Kategori tiang, pancang dan semai memiliki indeks kemerataan tinggi (E > 0,6). Indeks kekayaan jenis pada kategori pohon, tiang, pancang maupun semai di kedua stasiun rendah (R < 3,5). Tumbuhan mangrove dikedua stasiun, kategori pohon, tiang, pancang dan semai berpola mengelompok kecuali tegakan R. apiculata kategori tiang (stasiun 1 dan 2) dan kategori pohon (stasiun 2) berpola seragam. Stasiun 1 memiliki tiga zonasi yaitu zona seaward, zona tengah dan zona landward. Stasiun 2 memiliki 4 zonasi yaitu, zona seaward, zona tengah, zona landward, dan transek 1, 2, 4 dan 5, memiliki zona S. caseolaris yang bercampur dengan R.

apiculata (overlap).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur hanya untuk Allah SWT, Tuhan semesta alam

yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul

“Keanekaragaman dan Struktur Vegetasi Mangrove di Pantai Bama hingga Dermaga

Lama Taman Nasional Baluran Jawa Timur” dapat diselesaikan.

Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik juga berkat bantuan dari berbagai

pihak, terutama pembimbing. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan rasa

terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Hartono, M. Si selaku Dekan FMIPA beserta seluruh staf atas

fasilitas dan bantuannya sehingga administrasi tugas akhir berjalan lancar.

2. Bapak Dr. Slamet Suyanto, selaku Wakil Dekan I yang telah membantu dalam

penetapan SK Pembimbing dan Penguji Tugas Akhir Skripsi.

3. Bapak Dr. Paidi, M.Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan Biologi FMIPA yang

telah memberikan izin penelitian ini.

4. Ibu Dr. Ir Suhartini M.S dan Ibu Ratnawati, Dra., M.Sc, selaku Dosen

Pembimbing yang telah sabar dalam membimbing, menasehati dan

memberikan saran dan semangat sehingga skripsi ini dapat selesai.

5. Mas Sulistyono selaku kakak yang telah bersedia meluangkan waktu dan

sabar memberikan saran, masukan, nasihat, dan pengalaman sehingga skripsi

6. Mas Cuin, Mas Kompleh dan Nita selaku teman yang telah bersedia

meluangkan waktunya untuk bersusah payah mengambil data skripsi.

7. Bapak Tri, selaku petugas Taman Nasional Baluran yang telah membantu

dalam proses perijinan pengambilan data di Taman Nasional Baluran.

8. Pak Hendro, Mang Agus, Mas Heru, Mas Ferdi, Mas Teguh, Mas Didi, Mas

Azam, selaku pengelola Pantai Bama yang telah memberikan semangat, ilmu,

pengalaman serta keceriaan selama proses pengambilan data.

9. Pak Suwono, Mas Ryan, Mas Udin, Mas Agus, Mas Linggar, Mas Rudi, Pak

Anis, Mas Ledi dan Mba Fiko selaku warga Bekol yang telah memberikan

semangat, pengalaman dan kaceriaan selama proses pengambilan data.

10.Mas ojan, Arbi, Eni Sagita, Bondan dan Meta selaku teman yang telah

memberi semangat dan motivasi dalam proses pengerjaan skripsi.

11.Semua pihak yang telah membantu dan mendoakan proses pengerjaan skripsi

ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Sangat disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi

penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat.

Yogyakarta, 12 Januari 2016

Penulis,

DAFTAR ISI

A. Latar Belakang Masalah ... 1

BAB II Kajian Pustaka ... 9

6. Mangrove Taman Nasional Baluran ... 28

B. Kerangka Berfikir ... 31

BAB III Metode ... 32

A. Jenis Penelitian ... 32

B. Tempat dan Waktu Penelitian ... 32

C. Populasi dan Sampel ... 32

D. Alat dan Bahan ... 32

E. Langkah Pelelitian ... 33

F. Penyusunan Data ... 36

G. Analisi Data ... 36

BAB IV Hasil dan Pembahasan ... 42

A. Keadaan Umum Lokasi Penelitian ... 42

B. Struktur Vegetasi Mangrove ... 44

B.1 Pohon... 50

B.2 Tiang ... 55

B.4 Semai ... 59

C. Indeks Keanekaragaman (H’), Kemerataan (E) dan Kekayaan (R) ... 63

D. Pola Sebaran ... 65

E. Zonasi ... 68

1. Zonasi Stasiun 1 ... 69

2. Zonasi Stasiun 2 ... 77

BAB V... 87

A. Kesimpulan ... 87

B. Saran ... 87

DAFTAR PUSTAKA ... 89

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Bentuk-bentuk akar pada pohon mangrove………..10

Gambar 2. Buah Rhizophora apiculata dengan bagian-bagiannya. ... 11

Gambar 3. Zonasi Mangrove di Cilacap, Jawa Tengah ... 17

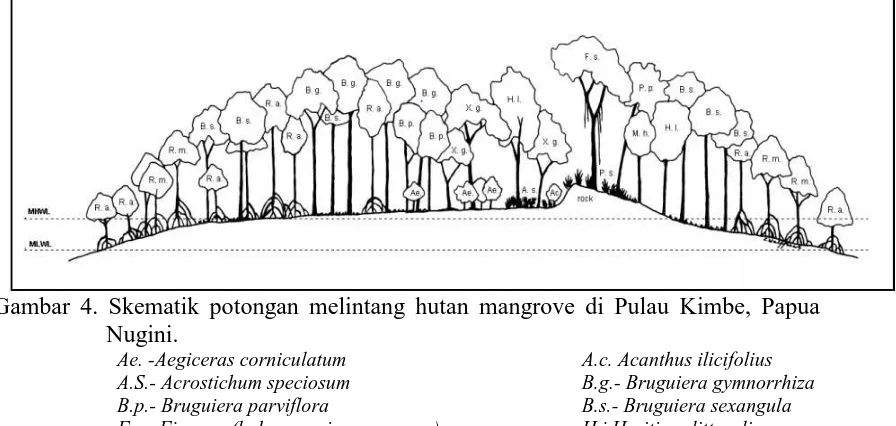

Gambar 4. Skematik potongan melintang hutan mangrove di Pulau Kimbe, Papua Nugini. ... 17

Gambar 5. Distribusi hutan mangrove di Indonesia ... 27

Gambar 6. Skema metode jalur berpetak. ... 33

Gambar 7. Batas pengukuran diameter pohon mangrove. ... 35

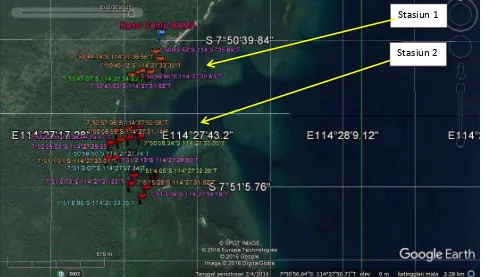

Gambar 8. Gambaran lokasi penelitan beserta titik koordinat pada setiap plot. ... 44

Gambar 9. Susunan zonasi mangrove transek 1,stasiun 1 dengan MHWL 0,37 m dan MLWL -0,39 m pada transek 1 stasiun 1. ... 69

Gambar 10. Susunan zonasi mangrove dengan MHWL 0,37 m dan MLWL -0,39 m pada transek 2 stasiun 1. ... 71

Gambar 11. Susunan zonasi mangrove dengan MHWL 0,37 m dan MLWL -0,39 m pada transek 3 stasiun 1. ... 74

Gambar 12. Susunan zonasi mangrove dengan MHWL 0,408 m dan MLWL -0,407 m di transek 1, stasiun 2. ... 77

Gambar 13. Susunan zonasi mangrove dengan MHWL 0,408 m dan MLWL -0,407 m di transek 2, stasiun 2. ... 78

Gambar 14. Susunan zonasi mangrove dengan MHWL 0,408 m dan MLWL -0,407 m di transek 3, stasiun 2. ... 80

Gambar 15. Susunan zonasi mangrove dengan MHWL 0,408 m dan MLWL -0,407 m di transek 4, stasiun 2. ... 82

DAFTAR TABEL

Halaman

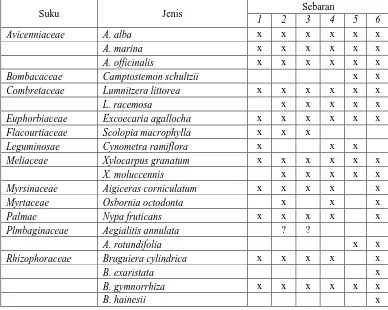

Table 1. Daftar jenis pohon bakau yang dilaporkan di Indonesia (Mackinnon

dkk, 2000: 98) ... 26

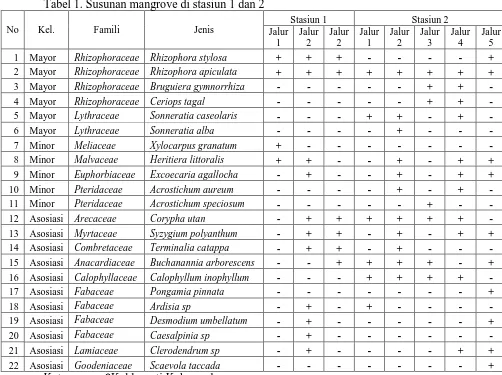

Tabel 2. Susunan mangrove di stasiun 1 dan 2 ... 46

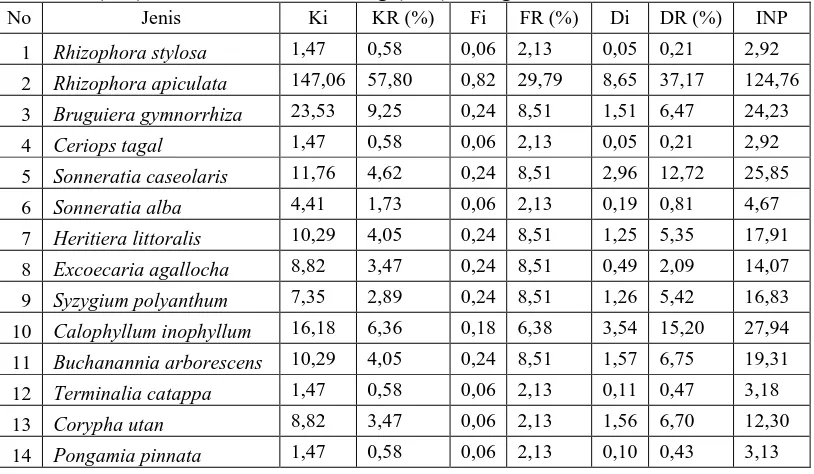

Table 3. Hasil perhitungan Keraptan (KR), Frekuensi (FR), Dominansi (DR)

dan Indeks Nilai Penting (INP) Kategori Pohon Stasiun 1. ... 51

Table 4. Hasil perhitungan Keraptan (KR), Frekuensi (FR), Dominansi (DR) dan Indeks Nilai Penting (INP) Kategori Pohon Stasiun 2…………...52

Table 5. Hasil perhitungan Keraptan (KR), Frekuensi (FR), Dominansi (DR)

dan Indeks Nilai Penting (INP) Kategori Tiang di Stasiun 1 ... 56

Table 6. Hasil perhitungan Keraptan (KR), Frekuensi (FR), Dominansi (DR)

dan Indeks Nilai Penting (INP) Kategori Tiang di Stasiun 2 ... 56

Table 7. Hasil perhitungan Keraptan (KR), Frekuensi (FR), Dominansi (DR)

dan Indeks Nilai Penting (INP) Kategori Pancang di stasiun 1. ... 57

Table 8. Hasil perhitungan Keraptan (KR), Frekuensi (FR), Dominansi (DR)

dan Indeks Nilai Penting Kategori Pancang di stasiun 2. ... 58

Table 9. Hasil perhitungan Keraptan (KR) dan Frekuensi (FR) Kategori Semai Stasiun 1. ... 59

Table 10. Hasil perhitungan Keraptan (KR) dan Frekuensi (FR) Kategori

Semai Stasiun 2. ... 60

Table 11. Hasil perhitungan Indeks keanekaragaman (H’), Kemerataan (E) dan Kekayaan (R) di stasiun 1 dan 2. ... 64

Table 12. Hasil perhitungan Indeks Sebaran Morisita dan pola sebaran

Mangrove Kategori Pohon, Tiang, Pancang dan Semai di stasiun 1 dan 2... 66

Table 14. Tabel data edafik, kode spesies dan nama spesies, transek 2, stasiun 1 .... 73

Table 15. Tabel data edafik, kode spesies dan nama spesies, transek 3, stasiun 1 .... 75

Table 16. Tabel data edafik, kode spesies dan nama spesies, transek 1, stasiun 2 .... 77

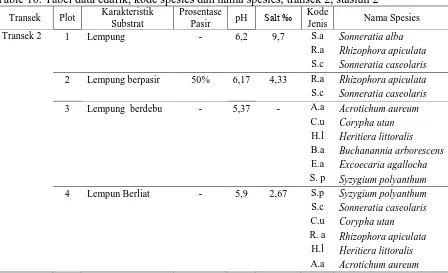

Table 17. Tabel data edafik, kode spesies dan nama spesies, transek 2, stasiun 2 .... 79

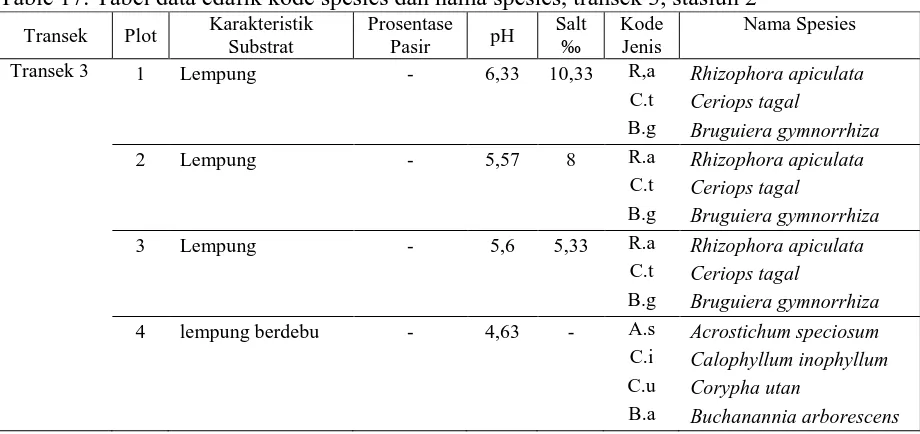

Table 18. Tabel data edafik kode spesies dan nama spesies, transek 3, stasiun 2 ... 81

Table 19. Tabel data edafik, kode spesies dan nama spesies, transek 4, stasiun 2 .... 83

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Gambar Jenis Mangrove ... 92

Lampiran 2. Sampel Substrat ... 114

Lampiran 3: Dokumentasi Pengambilan Data ... 116

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah

Kata “mangrove” dipakai sebagai pengganti istilah kata bakau untuk

menghindari salah pengertian dengan hutan yang melulu terdiri atas

Rhizophora spp., (Soeroyo.1992: 1). Seager, dkk (1983 dalam Noor, dkk.

2016: 1.) menyebutkan bahwa jenis pohon atau belukar yang tumbuh di antara

batas pasang surut air disebut tumbuhan mangrove.

Hutan mangrove ditemukan di sepanjang pantai berlumpur yang

terlindung dari hempasan angin dan arus laut. Mangrove dapat tumbuh di

lumpur, pantai berbatu atau pantai berkarang (Kotimura, dkk. 1997: 97),

terdiri atas jenis-jenis pohon Avicennia, Sonneratia, Rhizophora, Bruguiera,

Ceriops, Lumnitzera, Excoecaria, Xylocarpus, Aegiceras, Scyphyphora dan

Nypa (Noor, dkk. 1999: 1).

Hutan mangrove terbesar di Asia Tenggara ditemukan di Indonesia

(60% dari total luas hutan mangrove di Asia Tenggara), Malaysia (11,7%),

Myanmar (8,8%), Papua Nugini (8,7%), dan Thailand (5,0%) (Giesen dkk.

2006: 2). Di tahun 1996, hutan mangrove mengalami penurunan, tersisa

3.533.600 ha, dengan 15 famili, 18 genus, dan 41 spesies dari mangrove

sejati dan 116 mangrove asosiasi (Kotimura, dkk. 1997: 98).

RRL (1999) mengatakan luas hutan mangrove Indonesia tinggal 9,2

Lebih dari setengah hutan mangrove yang ada (57,6%) ternyata dalam

kondisi rusak parah dan di antaranya 1,6 juta ha dalam kawasan hutan dan

3,7 juta ha di luar kawasan hutan. Kecepatan kerusakan mangrove mencapai

530.000 ha/th (Chairil Anwar dan Hendra Guanawan. 2007: 24).

Hutan mangrove di Pulau Jawa, pada tahun 1985 seluas 170.500 ha,

namun pada tahun 1997 tinggal 19.077 ha (11,19%). Penyusutan terbesar

terjadi di Jawa Timur, dari luasan 57.500 ha tinggal 500 ha (8%), di Jawa

Barat dari 66.500 ha tinggal kurang dari 5.000 ha (7,5%), dan di Jawa Tengah

dari 46.500 ha tinggal 13.577 ha (29%). Sementara luas tambak di Pulau Jawa

adalah 128.740 ha yang tersebar di Jawa Barat (50.330 ha), Jawa Tengah

(30.497 ha), dan Jawa Timur (47.913 ha). Apabila pengadaan lahan

tambak dengan mengubah hutan mangrove terus dilakukan, maka

kemungkinan besar akan sangat sulit menemukan hutan mangrove di Jawa

(Giesen, 1993; Republika, 23/7/2002).

Taman Nasional Baluran merupakan salah satu kawasan konservasi di

Pulau Jawa yang secara administrasi pemerintahan masuk dalam wilayah

Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo. Taman Nasional Baluran

secara geografis terletak pada 7°29′10” -55” LS dan 114°39′10” BT

dengan luas ± 25.000 Ha. Di dalam kawasan konservasi ini terdapat 444

jenis flora yang tergolong dalam 87 familia. Jenis - jenis tersebut terdiri dari

merupakan tumbuhan yang hidup pada ekosistem mangrove (Arif Pratiwi.

2005: 69). Hutan mangrove sebagai salah satu pembentuk ekosistem di

kawasan Taman Nasional Baluran mempunyai beberapa manfaat di

antaranya, yaitu sebagai sistem penyangga kehidupan, pengawetan

keanekaragaman jenis flora dan fauna, wahana pengembangan ilmu

pengetahuan dan pendidikan, serta berpotensi dikembangkan sebagai objek

wisata selain itu sistem perakaran mangrove yang rapat mampu menahan dan

mengikat sedimen (lumpur) sehingga tidak memcemari ekosistem terumbu

karang.

Berdasarkan penelitian Sudarmadji (2009: 16-17), luas keseluruhan

hutan mangrove di Taman Nasional Baluran adalah 416,093 ha. Hutan

mangrove tersebut mengalami ancaman di antaranya adalah pencurian kayu

jenis R. apiculata oleh masyarakat, pencurian kayu ini berada di blok Pantai

Popongan, sementara di blok Perengan terjadi pencurian akar Sonneratia

moluccensis. Pencurian belum merambah ke blok lainnya namun

dimungkinkan pencurian akan menyebar di seluruh blok Taman Nasional

Baluran. Ancaman lain adalah pengambilan nener, walaupun sebenarnya tidak

merusak vegetasi mangrove secara langsung, akan tetapi pembongkaran batu

yang berserakan di tepi pantai dan kemudian disusun sebagai batas petak

pengambilan nener telah menghilangkan kesempatan terjadinya endapan

lumpur atau pasir yang dapat ditahan oleh batu-batu tersebut, sehingga

Selain permasalahan di atas, sampah juga menjadi ancaman yang

serius. Sampah yang hanyut dan tidak dapat terurai akan menghambat

perkembangan vegetasi mangrove. Sampah yang berada di permukaan tanah

membuat semaian yang jatuh tidak dapat menancap. Semaian yang sudah

hidup juga berkemungkinan tertimbun sampah, yang mengakibatkan

kematian (Arif Pratiwi. 2005: 4). Sampah tersebut ditemukan pada beberapa

lokasi di hutan Mangrove Pantai Bama hingga Dermaga Lama.

Pantai Bama merupakan salah satu tujuan utama wisatawan yang

berkunjung ke Taman Nasional Baluran. Pantai ini adalah pantai landai dan

berpasir putih serta mempunyai formasi terumbu karang. Dasar Pantai Bama

memiliki empat jenis substrat, yaitu pasir, lumpur, lamun dan terumbu karang.

Perairan Pantai Bama merupakan daerah pantai yang tidak terdapat muara

sungai (Prima Tegar. 2014: 5). Berdasarkan penelitian yang dilakukan

Sudarmadji dan Sulistyawati (1994: 137), Pantai Bama memiliki jenis

tumbuhan mangrove seperti R. stylosa, R. apiculata, B. gymnorrhiza dan S.

alba.

Keanekaragaman spesies dapat digunakan untuk mengukur stabilitas

komunitas. Keanekaragaman spesies yang tinggi menunjukkan bahwa

komunitas tersebut memiliki kompleksitas tinggi karena interaksi spesies yang

terjadi dalam komunitas itu sangat tinggi. Suatu komunitas dikatakan

oleh banyak spesies dengan jumlah individu yang relatif sama atau merata,

begitupun sebaliknya (Indrianto. 2016: 146).

Penelitian mengenai keanekaragaman dan struktur vegetasi telah

banyak dilakukan namun selalu terjadi perubahan keanekaragaman jenis dan

struktur vegetasinya, ini dapat terjadi karena aktivitas manusia. Seperti halnya

di Taman Nasional Baluran khususnya blok Bama, yang merupakan tujuan

utama wisatawan saat berkunjung, oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian

keanekaragaman jenis dan struktur vegetasi mangrove karena hasil penelitian

tersebut dapat digunakan untuk memprediksi kemungkinan perubahan

lingkungan pada masa yang akan datang serta sebagai pertimbangan

pengelolaan jangka panjang.

B. Identifikasi Masalah

Berikut beberapa permasalahan yang ada di Taman Nasional Baluran:

1. Belum ada inventarisasi ulang mengenai keanekaragaman jenis tumbuhan

mangrove di Pantai Bama hingga Dermaga Lama, Taman Nasional

Baluran, Jawa Timur.

2. Belum diketahui pola sebaran jenis tumbuhan mangrove di Pantai Bama

hingga Dermaga Lama, Taman Nasional Baluran Jawa Timur.

3. Belum diketahui zonasi tumbuhan mangrove di Pantai Bama hingga

4. Belum diketahui dampak aktivitas manusia terhadap keanekaragaman

mangrove, di Pantai Bama hingga Dermaga Lama, Taman Nasional

Baluran Jawa Timur.

5. Belum dibuat atlas mangrove di Taman Nasional Baluran Jawa Timur.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah maka penelitian ini dibatasi pada

identifikasi, keanekaragaman dan pola sebaran jenis tumbuhan mangrove,

serta zonasi tumbuhan mangrove di Pantai Bama hingga Dermaga Lama,

Taman Nasional Baluran, Jawa Timur.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka masalah

penelitian yang dapat dirumuskan yaitu:

1. Bagaimana keanekaragaman jenis tumbuhan mangrove di Pantai Bama

hingga Dermaga Lama, Taman Nasional Baluran Jawa Timur?

2. Bagaimana pola sebaran jenis tumbuhan mangrove di Pantai Bama

hingga Dermaga Lama, Taman Nasional Baluran Jawa Timur?

3. Bagaimana zonasi tumbuhan mangrove di Pantai Bama hingga Dermaga

Lama, Taman Nasional Baluran Jawa Timur?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Keanekaragaman jenis tumbuhan mangrove di Pantai Bama hingga

2. Pola sebaran jenis tumbuhan mangrove di Pantai Bama hingga Dermaga

Lama, Taman Nasional Baluran Jawa Timur.

3. Zonasi tumbuhan mangrove di Pantai Bama hingga Dermaga Lama,

Taman Nasional Baluran Jawa Timur.

F. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini dapat memberikan informasi keanekaragaman

jenis tumbuhan mangrove, pola sebaran jenis tumbuhan mangrove dan zonasi

tumbuhan mangrove di Pantai Bama hingga Dermaga Lama, Taman Nasional

Baluran, Jawa Timur. Bagi Pengelola Taman Nasional Baluran data tersebut

dapat dijadikan sebagai bahan masukan, pertimbangan dan pengambilan

kebijakan dalam pengelolaan kawasan wisata mangrove.

G. Batasan Operasional

1. Mangrove

Mangrove merupakan jenis pohon atau belukar yang terdapat di

sepanjang garis pantai atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang

surut air laut (Hanley, dkk. 2014: 7)

2. Keanekaragaman

Keanekaragaman merupakan parameter ekologi yang digunakan

3. Zonasi

Zonasi merupakan pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi

beberapa bagian, sesuai dengan kemampuan adaptasi tumbuhan tersebut.

(Soeroyo. 1992: 5).

4. Pola Sebaran

Pola sebaran adalah gambaran penyebaran tumbuhan di ruang

horizontal, yang menuruti tiga pola yaitu acak, seragam, bergerombol atau

mengelompok (Odum. 1993: 255).

5. Taman Nasional Baluran

Taman Nasional Baluran merupakan salah satu kawasan konservasi

di Pulau Jawa. Secara geografis terletak pada 7°29′10” -55” LS dan

114°39′10” BT dengan luas ± 25.000 Ha. Di dalam kawasan konservasi

tersebut terdapat 444 jenis flora yang tergolong dalam 87 familia. Jenis -

jenis tersebut terdiri dari 24 jenis tumbuhan eksotik, 265 jenis tumbuhan

penghasil obat dan 37 jenis merupakan tumbuhan yang hidup pada

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA A. Kajian Teori

1. Mangrove

Kitamura, dkk (1997: 97) menyatakan bahwa mangrove adalah

tumbuhan di daerah tropik berada di zona pasang surut. Jenis pohon atau

belukar yang tumbuh di antara batas atas pasang surut air disebut

tumbuhan mangrove (Hanley, dkk 2014: 7)

Hutan mangrove merupakan hutan yang ditemukan di sepanjang

garis pantai atau muara sungai yang dipengaruhi pasang surut. Hutan atau

ekosistem mangrove tumbuh di pantai terlindung atau pantai datar.

Biasanya jika tidak ada muara sungai hutan mangrove akan cenderung

lebih tipis. Tempat tumbuh yang ideal bagi mangrove adalah area dengan

muara sungai yang besar, delta dan aliran air yang kaya akan lumpur dan

pasir (Ministry of Forestry Republic of Indonesia: 2). Terdapat total 268

spesies mangrove yang tercatat di hutan mangrove Asia Tenggara,

termasuk di dalamnya 129 jenis pohon, 50 jenis herba (termasuk 27 jenis

rumput-rumputan), 28 jenis tumbuhan pemanjat, 28 jenis tumbuhan epifit,

24 jenis paku-pakuan, tujuh jenis palem, satu pandan dan satu jenis cycad

(Giesen,dkk. 2006: 5).

Daerah yang menjadi tempat tumbuh mangrove adalah daerah

mengembangkan sistem perakaran khusus yang dikenal sebagai akar

udara (Kitamura, dkk. 1997: 99). Gill dan Tomlinson (dalam 1975

Kitamura, dkk. 1997: 4) menyatakan bahwa akar udara adalah akar yang

terkena udara secara langsung, selama beberapa waktu dalam sehari atau

bahkan sepanjang hari.

Struktur perakaran mangrove dibagi menjadi enam kategori,

meliputi akar tunjang, akar nafas, akar lutut, akar papan, banir dan tanpa

akar udara. Banir sebenarnya tidak termasuk dalam akar udara namun

biasanya ditemukan bersamaan dengan akar udara lainnya dan merupakan

karakteristik yang penting untuk jenis- jenis mangrove. Beberapa jenis

mangrove dapat memiliki beberapa akar udara secara bersamaan

(Kitamura, dkk. 1997: 4).

Gambar 1. Bentuk-bentuk akar pada pohon mangrove (Noor, dkk. 2006: 213)

Semua spesies mangrove menghasilkan buah yang penyebarannya

diperantarai air. Buah yang dihasilkan oleh tumbuhan mangrove memiliki

bentuk bola, silindris, kacang dan sebagainya. Rhizophoraceace

(serupa tongkat) yang dikenal dengan tipe vivipari (Kitamura, dkk. 1997:

99). Vivipar merupakan biji yang berkecambah dalam buah (Noor, dkk.

2006: 217) dan hipokotilnya telah mencuat ke luar pada saat buah masih

menempel di pohon induknya (Kitamura, dkk. 1997: 99).

Avicennia (buah berbentuk seperti kacang), Aegiceras (bentuk

buah silindris) dan Nypa merupakan buah dengan tipe kriptovivipari, di

mana biji telah berkecambah tetapi biji terlindung oleh kulit buah atau

perikarp sebelum lepas dari pohon induk. Sonneratia dan Xylocarpus

memiliki buah dengan bentuk bola (Kitamura, dkk. 1997: 99).

Gambar 2. Buah Rhizophora apiculata dengan bagian-bagiannya, (Noor, dkk. 2006: 218).

Beberapa spesies mangrove dapat menyesuaikan diri terhadap

kadar garam tinggi, di antaranya dengan membentuk kelenjar garam yang

berfungsi untuk membuang kelebihan garam. Tomlinson (1986),

Avicennia, Aegiceras, Acanthus dan Aegilitis mengatur keseimbangan

garam sering ditemukan pada permukaan daun sehingga terkadang pada

permukaan daun terlihat kristal-kristal garam. Spesies lain seperti

Rhizophora, Bruguiera, Ceriops, Sonneratia dan Lumnitzera mengatur

keseimbangan garam dengan cara menggugurkan daun tua yang berisi

akumulasi garam (Kitamura, dkk. 1997: 99).

2. Habitat Mangrove

Mangrove tumbuh subur pada tempat dengan endapan lumpur

yang melimpah serta aliran air tawar yang cukup. Air payau bukan

merupakan hal yang wajib untuk pertumbuhan mangrove namun

mangrove sangat baik tumbuh di lingkungan tersebut. Mangrove juga

dapat tumbuh di pantai berpasir, pantai berbatu atau pantai berkarang dan

pulau-pulau kecil (Kitimura, dkk. 1997: 97). Pantai mangrove

berkembang dengan baik apabila aliran sungai membawa lumpur dan pasir

ke dasar laut yang kemudian bercampur kembali dan terangkut oleh

ombak, pasang dan aliran. Pantai mangrove yang ideal terjadi di mana

banyak saluran-saluran sungai yang berliku-liku membentuk suatu

jaringan kerja, jalannya air tenang membatasi daerah pasang surut

(Soeroyo. 1992: 2).

a. Salinitas

Kondisi salinitas sangat mempengaruhi komposisi mangrove.

berbeda-beda (Noor. 1999: 5). Beberapa di antaranya tidak tumbuh

pada perairan yang terlalu asin dan beberapa ditemukan hanya pada

zona payau (Giesen, dkk. 2007: 13). Beberapa di antaranya pula,

secara selektif mampu menghindari penyerapan garam dari media

tumbuhnya, sementara beberapa jenis yang lain mampu

mengeluarkan garam dari kelenjar khusus pada daun (Noor. 1999: 5).

Beberapa spesies mempunyai rentang toleransi yang sangat

tinggi, misalnya Sonneratia yang ditemukan pada air laut murni atau

di sepanjang sungai dengan salinitas yang hampir tawar (yaitu<0,1%

air laut). Spesies lain bahkan tumbuh subur di kolam air tawar di

Kebun Raya Bogor di Jawa (Giesen, dkk. 2007: 14). Pada lokasi

yang garis pantainya tidak terkikis dapat ditemukan Sonneratia alba

dan Avicennia alba, di sepanjang perairan dengan salinitas rendah

(misalnya di muara sungai) dapat ditemukan pula Nypa fruticans,

Cerbera odollam dan Sonneratia .

Avicennia mampu tumbuh dengan baik pada salinitas yang

mendekati tawar sampai dengan 90% (MacNae. 1966; 1968), pada

salinitas ekstrim pohon akan tumbuh kerdil dan kemampuan

menghasilkan buah hilang. Jenis-jenis Sonneratia ditemui hidup pada

daerah dengan salinitas mendekati salinitas air laut, kecuali S.

caseolaris yang tumbuh pada salinitas kurang dari 10%. Beberapa juga

(20-40%), R. mucronata dan R. stylosa (55%), Ceriops tagal (60%)

dan bahkan Lumnitzera racemosa dapat tumbuh pada salinitas 90%

(Camp. 1976a; Yuslia Noor. 1999: 5). Jenis-jenis Bruguiera dapat

tumbuh pada salinitas di bawah 25%, Mac Nae (1966; 1968 dalam

Noor. 1999: 5) menyebutkan bahwa kadar salinitas optimum untuk B.

parviflora adalah 20% sementara B. gymnorrhiza adalah 10-25%

(Giesen, dkk. 2007: 14).

b. Substrat

Sebagian besar spesies mangrove tumbuh baik di tanah

berlumpur, yaitu pada daerah di mana lumpur terakumulasi, baik untuk

perkembangan Rhizophora mucronata dan Avicennia marina. Hutan

yang didominasi oleh Bruguiera sering bersubstrat tanah lumpur

dalam. Spesies tertentu seperti R. stylosa tumbuh baik pada substrat

pasir dan bahkan dapat tumbuh di pulau-pulau karang dengan substrat

pecahan karang dan kerang. Kint (1934) melaporkan di Indonesia R.

stylosa dan S. alba biasa tumbuh pada substrat berpasir dan bahkan

pantai berbatu (Giesen, dkk. 2007: 15).

Kint (1934 dalam Noor. 1999: 5), menyatakan bahwa di

Indonesia substrat berlumpur sangat baik untuk tegakan R. mucronata

daerah pantai bergambut misalnya di Florida, Amerika Serikat (Noor.

1999: 5).

c. Pasang Surut

Zona vegetasi mangrove jelas berhubungan dengan pasang

surut dan berhubungan pula dengan frekuensi genangan (Giesen, dkk.

2007: 16). Durasi pasang surut berakibat pada perubahan salinitas di

suatu area. Salinitas akan tinggi jika air pasang begitupun sebaliknya.

Perubahan salinitas karena pasang surut ini juga menjadi faktor yang

membatasi penyebaran mangrove, kususnya di runag horizontal.

Pasang surut juga menyebabkan perubahan antara air dan payau dan

berdampak pada distribusi vertikal tumbuhan mangrove (Aksornkoae.

1993: 36).

Di Indonesia, area yang selalu digenangi walaupun pada saat

pasang rendah umumnya didominasi oleh A. alba dan S. alba. Area

yang digenangi oleh pasang sedang didominasi oleh jenis-jenis

Rhizophora. Adapun areal yang digenangi hanya pada saat pasang

tinggi, yang mana area tersebut lebih ke daratan, umumnya didominasi

oleh jenis-jenis Bruguiera dan X. granatum, sedangkan area yang

digenangi hanya pada pasang tertinggi (hanya beberapa hari dalam

sebulan) umumnya didominasi oleh Bruguiera sexangula dan

3. Zonasi Mangrove

Hutan mangrove biasanya membentuk zonasi, dan jika dilihat dari

udara atau menara pengamat kumpulan tanaman yang berbeda jenis akan

mudah dibedakan. Penyebab adanya zonasi ini berkaitan dengan salinitas,

ketinggian dan keterbukaan terhadap gelombang (genangan). Umumnya

adanya pola zonasi tersebut ditentukan oleh kombinasi ketiga faktor

tersebut tetapi faktor yang dominan adalah genangan pasang surut

(Giesen, dkk. 2006: 16).

Vegetasi mangrove secara khas memperlihatkan adanya pola

zonasi. Beberapa ahli menyatakan bahwa hal tersebut berkaitan dengan

tipe tanah (lumpur, pasir atau gambut), keterbukaan (terhadap hempasan

gelombang), salinitas serta pengaruh pasang surut. Sebagian besar

jenis-jenis mangrove tumbuh dengan baik pada tanah berlumpur terutama di

daerah dengan akumulasi endapan lumpur (Chapman 1977; Noor. 1999:

Gambar 3. Zonasi Mangrove di Cilacap, Jawa Tengah (Adaptasi White et al. 1989; Giessen, dkk. 2006: 12)

Gambar 4. Skematik potongan melintang hutan mangrove di Pulau Kimbe, Papua Nugini.

Ae. -Aegiceras corniculatum A.c. Acanthus ilicifolius

A.S.- Acrostichum speciosum B.g.- Bruguiera gymnorrhiza

B.p.- Bruguiera parviflora B.s.- Bruguiera sexangula

F.s.- Ficus sp (bukan spesies mangrove) H.i Heritiera littoralis

M.h.- Myristica hollrungii P.s.- Pandanuscf. Furcatus

P.p.- Pongamia pinnata R.a- Rapiculata

R.m.- Rhizophora mucronata X.g.- Xylocarpus granatum

MHWL- Mean High Water Level; MLWL- Mean Low Water Level (Giessen, dkk. 2006: 12-13).

Champman (1975), menyimpulkan bahwa terdapat beberapa

substrat, salinitas, drainase, pasang surut, kelembapan substrat serta

frekuensi penggenangan (Aksornkoae. 1993: 55). Sukardjo (1993) ada

lima faktor utama yang mempengaruhi zonasi mangrove di kawasan

pantai tertentu, yaitu: (1) gelombang, yang menentukan frekuensi

genangan; (2) salinitas, yang berkaitan dengan hubungan osmosis

mangrove; (3) substrat; (4) pengaruh darat, seperti aliran air masuk dan

rembasan air tawar; (5) keterbukaan terhadap gelombang, yang

menentukan jumlah substrat yang dapat dimanfaatkan (Ghufran H Kordi.

2012: 14).

Frekuensi genangan merupakan alasan utama dalam pembagian

zonasi mangrove. Berdasarkan penggenangan pasang surut, Watson

(1928) mengklasifikasikan distribusi mangrove dalam kelas:

Zona 1:

Area ini digenangi pada pasang tertinggi atau selalu tergenang,

biasanya tidak ditumbuhi tumbuhan kecuali R. mucronata.

Zona 2:

Area ini di genangi pada pasang sedang, A. alba, A. marina, S.

alba, ditemukan pada daerah ini sedangkan R. mucronata ada di

sepanjang tepi muara.

Komposisi dari berbagai tumbuhan ini bergantung pada substrat,

seperti S. alba yang cenderung mendominasi pada pasir atau karang,

Barat, Indonesia), sedangkan menurut Steenis (1958) A. marina dan R.

mucronata cenderung mendominasi di pantai berlumpur.

Menurut Menteri Negara Lingkungan Hidup (1993), Sonneratia

akan berasosiasi dengan Avicennia jika substrat berlumpur dan kaya

akan bahan organik. Di pantai berlumpur di pantai utara Jawa Barat,

zona ini terutama terdiri dari A. marina dan A. Alba (Giessen, dkk.

2006: 17).

Zona 3:

Area ini digenangi pada pasang normal. Mangrove tumbuh dengan

sumbur pada zona ini, khususnya Rhizophora, C. tagal, X.granatum,

dan B. parviflora.

Zona 4:

Zona ini digenangi pada saat-saat tertentu. Lokasi ini terlalu kering

untuk Rhizhophora, tetapi baik untuk Brguiera, Xylocarpus dan

Exoecaria.

Zona 5:

Area ini akan digenangi pada pasang luar biasa, atau dengan kata

lain daerah ini jarang sekali terkena pasang. Kebanyakan tumbuhan

pada area yaitu B. gymnorrhiza, Instia bijuca, Heritiera littoralis,

Excoecaria agallocha, dan Nypa fruticants.

Meskipun kelihatannya terdapat zonasi dalam vegetasi mangrove,

serta zona vegetasi yang tumpang tindih dan bercampur serta seringkali

struktur dan korelasi yang nampak di suatu daerah tidak selalu dapat

diaplikasikan di daerah yang lain (Noor, dkk. 2006: 9).

Zona sering diinterpretasikan sebagai tingkat perbedaan dalam

suksesi (perubahan secara progresif dalam komposisi jenis selama

perkembangan vegetasi). Hal ini diterangkan sebagai suatu kemajuan

yang lambat, karena pionir mangrove didesak oleh sabuk yang luas atau

zona dari jenis yang kurang toleran terhadap garam sehingga mangrove

secara keseluruhan meluas ke arah laut. Suksesi dan perkembangan ke

arah laut merupakan keadaan yang lengkap walaupun telah lama diteliti

bahwa dalam pantai yang stabil dalam pengalaman tidak ada erosi

maupun akresi dari sedimen (Soeroyo 1992: 6).

Zonasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor (Lear dan Turner.

1997 dalam Soeroyo. 1992: 7), di antaranya adalah:

a. Fisiografi atau bentuk permukaan, hal ini dapat berupa kemiringan

permukaan, yang menentukan lama dan perluasan dari genangan

pasang surut. Faktor fisiografi ini bisa mempengaruhi zonasi karena

dapat berpengaruh dalam hal salinitas, aliran air dan aerasi tanah.

b. Kisaran pasang surut.

c. Iklim, ini mempengaruhi presipitasi, evaporasi dan temperatur yang

Sebagai contoh zonasi di daerah timur laut Australia yang

mempunyai iklim lebih cocok untuk pertumbuhan mangrove. Di sini

mempunyai zonasi yang lebih banyak dan komplek. Berikut adalah zonasi

yang didasarkan pada dominasi spesies:

a. Landward zone (Zona ke arah darat)

Zona ini sering didapatkan sebagai zona yang sempit sebab

bercampur dengan hutan hujan yang lebih rendah atau berdekatan

dengan hutan hujan sehingga tanahnya ditumbuhi rerumputan.

Kebanyakan jenis mangrove yang ditemukan pada zona ini adalah

Excoecaria agallocha, Lumnitzera Iittorea, L. racemosa, C. tagal,

C. decandra, Aegialitis annulata, Aegiceras corniculatum,

Heritiera littoralis dan juga Avicennia marilla.

b. Zona Ceriops

Zona ini hampir seragam, dengan ketinggian sampai 5 m yang

didominasi oleh Ceriops. Jenis ini merupakan zona yang paling lebar

di daerah yang bercurah hujan sedang.

c. Zona Bruguiera

Zona ini merupakan puncak kesuburan, terlihat pada daerah

Australia Timur laut sebagai hutan yang tertutup yang tingginya lebih

berasosiasi dengan Xylocarpus australasius, X. granatum dan

Heritiera littoralis. Salinitas lebih tinggi dan tanahnya lebih stabil.

d. Zona Rhizophora

Zona ini sering terdiri dari Rhizophora stylosa, terletak di

belakang seaward. Memiliki substrat yang agak lunak.

e. Zona Seaward

Zona ini merupakan pionir, umumnya didominasi oleh A.

marina. Selain jenis tersebut, Sonneratia juga merupakan pionir

dalam zona seaward ini, di mana salinitas tertinggi sangat

mempengaruhi pertumbuhannya (Lear dan Turner. 1997. 13-15).

4. Peran Mangrove

a. Peran Ekologis Mangrove

Davis and Claridge (1993) dan Othman (1994) mengemukakan

bahwa mangrove berkemampuan untuk mengembangkan wilayah ke

arah laut, hal tersebut merupakan salah satu peran penting mangrove

dalam pembentukan lahan baru. Akar mangrove mampu mengikat dan

menstabilkan substrat lumpur, pohonnya mengurangi energi

gelombang dan memperlambat arus, sementara vegetasi secara

keseluruhan dapat memerangkap sedimen (Noor. 2006: 21). Selain itu,

vegetasi mangrove juga berperan dalam mempertahankan lahan yang

pulau-pulau di daerah delta yang berlumpur halus ditumbuhi mangrove,

peranan mangrove sangat besar untuk mempertahankan pulau tersebut.

Sebaliknya, pada pulau yang hilang mangrovenya, pulau tersebut

mudah disapu oleh ombak dan arus musiman (Chambers. 1980 dalam

Noor. 2006: 21). Data lain menunjukkan adanya kecenderungan terjadi

pengendapan tanah setebal 6 sampai 15 mm/ha/th atas kehadiran

mangrove (Chairil Anwar dan Hendra Gunawan. 2007: 26).

Pada ekosistem mangrove komponen dasar rantai makanan

adalah seresah (daun, ranting, buah, batang dan sebagainya) yang jatuh

dan didekomposisi oleh mikroorganisme (bakteri dan jamur) menjadi

zat hara/ nutrien terlarut yang dapat dimanfaatkan langsung oleh

fitoplankton, alga maupun tumbuhan mangrove itu sendiri dalam

proses fotosintesis. Sebagain lagi dimanfaatkan oleh udang, kepiting

sebagai makanan (Ghufran H Kordi. 2012: 63).

Melalui sistem ekologi yang terjadi, maka ekosistem hutan

mangrove berperan penting sebagai penyedia sumber energi dan

daerah nursery bagi perikanan. Manfaat mangrove terhadap perikanan

adalah manfaat tidak langsung, yaitu suplai makanan bagi komunitas

laut melalui rantai makanan detritifus (detritifus food chain) yang

dimulai dari luruhan seresah daun mangrove. Ekspor detritifus dari

hutan mangrove merupakan sumber nutrien dan energi bagi ekosistem

sebagai habitat bagi berbagai organisme laut yang mempunyai nilai

ekonomis (missal: udang, kepiting dan ikan) (Harahab. 2010: 60).

Mangrove juga mampu menekan laju intrusi air laut ke arah

daratan. Hasil penelitian Sukresno dan Anwar (1999) terhadap air

sumur pada berbagai jarak dari pantai menggambarkan bahwa kondisi

air pada jarak 1 km untuk wilayah Pemalang dan Jepara dengan

kondisi mangrove yang relatif baik, masih tergolong baik, sementara

pada wilayah Semarang dan Pekalongan, Jawa Tengah sudah terintrusi

pada jarak 1 km (Chairil Anwar dan Hendra Gunawan. 2007: 27).

Rusminarto et al. (1984) dalam pengamatannya di areal hutan

mangrove di Tanjung Karawang menjumpai sembilan jenis nyamuk

yang berada di areal tersebut. Di laporkan bahwa nyamuk Anopheles

sp, nyamuk jenis vektor penyakit malaria, ternyata makin meningkat

populasinya seiring dengan makin terbukanya pertambakan dalam

areal mangrove, hal Ini mengindikasikan kemungkinan meningkatnya

penularan malaria dengan makin terbukanya areal- areal pertambakan

(Chairil Anwar dan Hendra Gunawan. 2007: 27).

b. Peran Sosial Ekonomis Mangrove

Peran sosial ekonomi hutan mangrove di antaranya:

1. Penghasil keperluan rumah tangga (kayu bakar, arang,

2. Penghasil keperluan industri (bahan baku kertas, tekstil,

kosmetik, penyamak kulit, pewarna),

3. Penghasil bibit ikan, nener udang, kepiting, kerang, madu, dan

telur burung,

4. Pariwisata, penelitian, dan pendidikan (Erna Rochana: 2012. 5)

Selain itu, hutan mangrove yang telah dikembangkan menjadi

objek wisata alam antara lain di Sinjai (Sulawesi Selatan), Muara

Angke (DKI), Suwung, Denpasar (Bali), Blanakan dan Cikeong (Jawa

Barat) serta Cilacap (Jawa Tengah).

Hutan mangrove memberikan objek wisata yang berbeda dengan

objek wisata alam lainnya. Karakteristik hutannya yang berada

diperalihan antara darat dan laut memiliki keunikan dalam beberapa

hal. Para wisatawan juga memperolah pelajaran langsung dari alam.

Kegiatan wisata ini disamping memberikan pendapatan langsung bagi

pengelola melalui penjualan tiket masuk dan parkir juga mampu

menumbuhkan perekonomian masyarakat di sekitarnya dengan

menyediakan lapangan kerja, kesempatan berusaha, seperti membuka

warung makan, menyewakan perahu dan menjadi pemandu wisata.

5. Mangrove Indonesia

Berdasarkan data tahun 1984, Indonesia memiliki mangrove

interpretasi citra landsat (1992) luasnya tersisa 3,812 juta ha (Ditjen

INTAG dalam Martodiwirjo, 1994 ;Chairil Anwar dan Hendra

Guanawan. 2007: 24). RRL (1999), laus hutan mangrove Indonesia

tinggal 9,2 juta ha (3,7 juta ha dalam kawasan hutan dan 5,5 juta ha di

luar kawasan), namun demikian lebih dari setengah hutan mangrove

yang ada (57,6%) ternyata dalam kondisi rusak parah dan di antaranya

1,6 juta ha dalam kawasan hutan dan 3,7 juta ha di luar kawasan hutan.

Kecepatan kerusakan mangrove mencapai 530.000 ha/th (Chairil Anwar

dan Hendra Guanawan. 2007: 24).

B. parviflora x x x x x

Keterangan: 1. Sarawak, 2. Kalimantan, 3. Sumatera, 4. Sulawesi, 5. Maluku, Nusa Tenggara, 6. Pulau Irian

Gambar 5. Distribusi hutan mangrove di Indonesia

Sumber: FAO 1985; Ahmad Dwi Setyawan dkk. 2003: 135.

Hutan mangrove di pulau Jawa, pada tahun 1985 seluas 170.500

terbesar terjadi di Jawa Timur, dari luasan 57.500 ha tinggal 500 ha

(8%), di Jawa Barat dari 66.500 ha tinggal kurang dari 5.000 ha (7,5%),

dan di Jawa Tengah dari 46.500 ha tinggal 13.577 ha (29%). Sementara

luas tambak di pulau Jawa adalah 128.740 ha yang tersebar di Jawa Barat

(50.330 ha), Jawa Tengah (30.497 ha), dan Jawa Timur (47.913 ha).

Apabila ekstensifikasi tambak dengan mengubah hutan mangrove terus

dilakukan, maka kemungkinan besar akan sangat sulit menemukan hutan

mangrove di Jawa (Giesen, 1993; Republika, 23/7/2002).

6. Mangrove Taman Nasional Baluran

Taman Nasional Baluran merupakan salah satu kawasan

konservasi di Pulau Jawa yang secara administrasi pemerintahan masuk

dalam wilayah Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo. Secara

geografis Taman Nasional Baluran terletak pada 7°29′10” - 7°55′55”

LS dan 114°39′10” BT dengan luas ± 25.000 Ha (Arif Pratiwi. 2005: 2)

Di dalam kawasan konservasi Taman Nasional Baluran terdapat

444 jenis flora yang tergolong dalam 87 famili, terdiri dari 24 jenis

tumbuhan eksotik, 265 jenis tumbuhan penghasil obat dan 37 jenis

merupakan tumbuhan yang hidup pada ekosistem mangrove. Hutan

mangrove sebagai salah satu pembentuk ekosistem di kawasan Taman

Nasional Baluran mempunyai beberapa manfaat di antaranya, yaitu

flora dan fauna, wahana pengembangan ilmu pengetahuan dan

pendidikan, serta berpotensi dikembangkan sebagai objek wisata selain

itu sistem perakaran mangrove yang rapat mampu menahan dan mengikat

sedimen (lumpur) sehingga tidak memcemari ekosistem terumbu karang

(Arif Pratiwi. 2005: 2)

Hutan mangrove di kawasan Tama Nasional Baluran mengalami

ancaman di antaranya adalah pencurian kayu jenis R. apiculata oleh

masyarakat yang digunakan untuk pembuatan gubuk pada musim ikan.

Pencurian kayu ini berada di blok Pantai Popongan sementara, di blok

Perengan terjadi pencurian akar S. moluccensis yang digunakan sebagai

tutup termos. Walaupun pencurian belum merambah ke blok lainnya

namun dimungkinkan pencurian akan menyebar di seluruh blok TN

Baluran. Ancaman lain adalah pengambilan nener, walaupun sebenarnya

tidak merusak vegetasi mangrove secara langsung, akan tetapi

pembongkaran batu yang berserakan di tepi pantai dan kemudian disusun

sebagai batas petak pengambilan nener telah menghilangkan kesempatan

terjadinya endapan lumpur atau pasir yang dapat ditahan oleh batu-batu

tersebut sehingga menghilangkan kesempatan perluasan hutan mangrove.

Selain itu sampah juga menjadi ancaman yang terpenting. Sampah

yang hanyut dan tidak dapat terurai akan menghambat perkembangan

jatuh akan tertahan oleh tumpukan sampah sehingga biji tidak dapat

tumbuh. Serta adanya sampah yang terhanyut juga menimbun seedling

yang baru tumbuh sehingga mengakibatkan kematian (Arif Pratiwi. 2005:

B. Kerangka Berfikir

Poda Sebaran,

Zonasi

Masukan, prtimbangan Pengelolaan, Pengawasan dan kebijakan Mangrove TN Baluran

Mangrove Pantai Bama –

Dermaga lama

Kerapatan, Frekuensi, Dominansi, Indeks

Nilai Penting,

Analisis dan Inventaris

Sampah Kiriman Sampah aktivitas wisata

Keanekaragaman, Kemerataan,

Kekayaan,

1. Propagul Mangrove tertimbun, tidak dapat

menancap dan menambat pada substrat.

BAB III

METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif, dengan objek

penelitian tumbuhan mangrove di Pantai Bama hingga Dermaga Lama, Taman

Nasional Baluran, Jawa Timur.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Pengambilan data dilakukan di Pantai Bama hingga Dermaga Lama,

Taman Nasional Baluran, Jawa Timur dan dilakasanakan pada 28 September

– 22 Oktober 2016.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah jenis tumbuhan mangrove di

Pantai Bama hingga Dermaga Lama Taman Nasional Baluran Jawa

Timur.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian berupa tumbuhan mangrove dan substrat

dari setiap plot pengamatan.

D. Alat dan Bahan

1. Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah, binokuler, kompas,

panjang, tali rafia, gunting, pisau, klinometer, soiltester, refractometer,

kamera, tabung reaksi, penggaris, pensil, pena, tabel pengambilan data,

papan jalan, plastik klip, kertas label dan buku Panduan Pengenalan

Mangrove di Indonesia serta Mangrove Guidebook for Southeast Asia.

2. Bahan

Bahan dalam penelitian ini adalah sampel jenis tumbuhan mangrove.

E. Langkah Pelelitian

Penelitian yang dilakukan di ekosistem hutan mangrove ini menggunakan

metode purpose sampling dengan jalur berpetak. Lokasi penelitian dibagi

menjadi 2 stasiun, stasiun 1 memiliki luas empat ha, dan stasiun 2 seluas

sembilan ha.

1. Membuat Transek dan Plot

a. Menentukan panjang sabuk mangrove dan menentukan titik

pembuatan transek per 100 m.

b. Membuat garis transek tegak lurus garis pantai hingga hutan

mangrove berakhir.

c. Membuat plot pada garis transek secara berselang-seling dengan

ukuran 20 x 20 m untuk pohon, 10 x 10 m untuk tiang dan 5 x 5 m

untuk pancang dan 1 x 1 untuk semai. (modifikasi Darmadi. dkk.

2012. 348).

Berikut adalah kriteria penentuan pohon, tiang pancang dan

semai:

1. Semai : Permudaan tingkat kecambah sampai setinggi <1,5m

2. Pancang : Permudaan dengan tinggi > 1,5 m sampai anakan

berdiameter < 10 cm.

3. Tiang : Pohon muda berdiameter 10 cm samapi 20 cm.

4. Pohon : Pohon berdiameter > 20 cm.

2. Menentukan Zonasi

Berikut adalah cara menentukan zonasi dalam penelitian ini:

a. Membuat jalur tegak lurus dengan garis pantai hingga zona hutan

mangrove berakhir, dengan jarak antar jalur sepanjang 100 m.

b. Mengamati setiap tumbuhan yang tumbuh di sepanjang garis pada

setiap meter dan mencatatnya.

3. Mengambil Data

a. Data Tumbuhan Mangrove

1) Melakukan pengukuran diameter pohon mangrove pada setiap

plotnya dengan cara mengukur keliling pohon menggunakan

Gambar 2. Batas pengukuran diameter pohon mangrove.

Sumber : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup RI No. 20 tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Kerusakan Mangrove.

2) Mengukur tinggi pohon menggunkan klinometer.

3) Menghitung jumlah pohon disetiap plot.

4) Mengidentifikasi jenis tanaman mangrove berdasarkan acuan

buku Panduan Pengenalan Mangrove di Indonesia serta

Mangrove Guidebook for Southeast Asia.

5) Mendokumentasikan sampel daun, bunga, buah, akar, batang dan

propagul untuk kepentingan identifikasi.

b. Data Edafik

Mengambil data edafik meliputi tekstur substrat, pH dan,

salinitas. Pengukuran edafik dilakukan di setiap plot pengamatan

F. Penyusunan Data

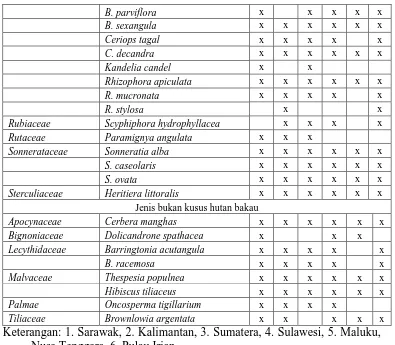

Berikut adalah tabel pengumpulan data lapangan:

No Transek : …

Lokasi Transek Plot Karakteristik Substrat

Prosentase

Pasir pH Salt (‰)

Stasiun

G. Analisi Data

Data yang telah diperoleh akan dianalis dengan menggunakan analisis

kualitatif dan analisis kuantitatif. Berikut adalah rancangan analisis kualitatif

yang akan digunakan:

1. Stratifikasi

Stratifikasi adalah distribusi tumbuhan dalam ruang vertikal.

Di penelitian ini penarikan stratifikasi vertikal akan ditarik dari garis

pantai hingga daratan (batas hutan mangrove) (Indriyanto. 2006: 139).

2. Pola Sebaran

Pola sebaran adalah gambaran penyebaran tumbuhan di ruang

seragam dan berkelompok. Pola sebaran dihitung dengan indeks

morisita (Odum, 1993; Suwardi dkk. 2013: 4):

= n� � −∑ � − �

Id : Indeks distribusi morisita

n : Jumlah plot

x : Jumlah total individu dalam plot

Σn2 : kuadrat jumlah individu dalam plot

dengan kriteria peniliaan:

Id=1 : Pola penyebaran secara acak

Id>1 : Pola penyebaran mengelompok

Id<1 : Pola penyebaran seragam.

Data yang diperoleh juga dianalisis berdasarkan teknis analisis kuantitatif

sebagai berikut:

1. Densitas atau Kerapatan

Densitas atau kerapatan adalah jumlah individu per satuan luas

atau per unit volume, dengan kata lain densitas merupakan jumlah

individu organisme per satuan ruang (Indriyanto. 2006: 142).

� =luas petak pengamatanJumlah Individu

� � ���� =

Ke apa an eKe apa an pe e e− pe e2. Frekuensi

Frekuensi merupakan besarnya intensitas diketemukannya

suatu spesies organisme pada pengamatan keberadaan organisme pada

komunitas atau ekosistem (Indriyanto. 2006: 14).

= Jumlah petak contoh ditemukannya suatu sesies ke − iJumlah seluruh petak contoh

� =Jumlah petak contoh ditemukannya suatu sesies ke − iJumlah seluruh petak pohon

� ���� − � =frekuensi suatu sesies ke − ifrekuensi seluruh spesies x %

3. Dominansi atau Luas Penutupan

Luas penutupan atau coverage adalah proporsi antara luas

tempat yang ditutupi oleh spesies tumbuhan dengan luas total habitat.

Luas penutupan dapat dinyatakan dengan menggunakan luas

penutupan tajuk ataupun luas bidang dasar (luas basal area). Beberapa

penulis menggunakan istilah dominansi untuk menyatakan luas

penutupan. Parameter ini juga menunjukkan spesies yang dominan

dalam suatu komunitas (Indriyanto. 2006: 143).

= Luas bidang dasar suatu jenisLuas petak contoh

4. Indeks Nilai Penting (INP)

Indeks nilai penting adalah parameter kuantitatif yang dipakai

untuk menyatakan tingkat dominansi (tingkat penguasaan)

spesies-spesies dalam suatu komunitas tumbuhan (Soegianto; Indriyanto.

2006: 144). Spesies-spesies yang dominan atau berkuasa dalam suatu

komunitas tumbuhan akan memiliki indeks nilai penting yang tinggi,

sehingga spesies yang paling dominan tentu saja memiliki indeks nilai

penting yang paling besar (Indriyanto. 2006: 144).

�� = KR + FR + CR

5. Indeks Keanekaragaman

Indeks keanekaragaman yang digunakan adalah indeks

Shannon-Wiener, karena indeks ini digunakan untuk mengetahui

keanekaragaman jenis di setiap pertumbuhan (Odum. 1993; Suwardi

dkk. 3), dengan rumus sebagai berikut:

′ = − Σ �� ln ��

�� =N = Jumlah total semua individu dalam sampelni = Jumlah individu dari satu spesies

H’ : Ideks keanekaragaman Shannon-Wiener

Ni : Jumlah individu spesies ke-i

N : Total jumlah individu

Kriteria indeks keanekaragaman dibagi dalam tiga kategori:

1<H<3 : Keanekaragaman jenis sedang

H’>3 : Keanekaragaman jenis tinggi

6. Indeks Kemerataan

Indeks kemerataan ini digunakana untuk mengetahui

keseimbangan komunitas, yaitu ukuran kesamaan jumlah individu

antar spesies dalam suatu komunitas. Semakin mirip jumlah individu

antar spesies (semakin merata penyebarannya) maka semakin merata

derajat keseimbangannya. Dihitung menggunakan Evenes indeks

(Magurran.1988; Suwardi dkk. 2013: 3).

=Ln SH′

E : Indeks kemerataan jenis

H’ : Indeks keanekaragaman Shannon-Wiener

S : Jumlah jenis

Nilai kisaran:

E<0,3 : Kemerataan populasi kecil

0,3<E<0,6 : Kemerataan populasi sedang

E>0,6 : Kemerataan populasi tinggi

7. Indeks Kekayaan Jenis (R1)

� = Ln NS −

S : Jumlah jenis

N : Total jumlah individu

Nilai kisaran:

R1 < 3,5 : Kekayaan jenis rendah

3,5 < R1 < 5,0 : kekayaan jenis sedang

BAB IV

Hasil dan Pembahasan A. Keadaan Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada Pantai Bama hingga Dermaga Lama, Taman

Nasional Baluran, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo, Jawa

Timur. Terdapat jeda pada sabuk mangrove antara Pantai Bama dan Dermaga

Lama, sehingga lokasi penelitian dibagi menjadi dua stasiun (Gambar 10).

Tumbuhan mangrove di lokasi ini adalah mangrove alami.

Stasiun 1 memiliki luas empat ha, dibagi menjadi tiga transek, dengan

masing-masing transek tiga plot. Sedangkan stasiun 2, memiliki luas sembilan

ha, dibagi menjadi lima transek, dengan masing-masing transek tiga atau

empat plot, tergantung dengan panjang hutan mangrove ke arah darat. Jarak

antar transek pada kedua stasiun adalah 100 m. Panjang hutan mangrove ke

arah darat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pasang surut serta kondisi

topografi wilayah. Seperti halnya dikatakan oleh Noor, dkk (2006: 6) bahwa

panjang hamparan hutan mangrove bergantung pada intrusi air laut yang

sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pasang surut, pemasukan dan

pengeluaran material ke dalam dan dari sungai, serta kecuramannya.

Stasiun 1 didominasi oleh tegakan R. apiculata yang memiliki tinggi

berkisar antara 15 – 20 m. Di temukan dua mangrove mayor pada lokasi ini,

yaitu R. apiculata dan R. stylosa. Tegakan R. stylosa berada pada baris

stylosa tumbuh sangat rapat, sehingga jika teman anda berjarak 15 m maka

tidak akan terlihat. Jaringan akar pada R.stylosa juga sangat rapat sehingga

cukup menyulitkan untuk berjalan.

Tumbuhan yang mendominasi di stasiun 2 adalah R. apiculata dengan

tinggi berkisar antara 15 – 20 m. R. apiculata tumbuh langsung berhadapan

dengan laut, tetapi terlihat dibeberapa lokasi R. apiculata berasosiasi dengan

Sonneratia alba. Di temukan enam mangrove mayor pada lokasi ini, yaitu R.

apiculata, R. stylosa, Bruguiera gymnorrizha, Ceriops tagal, S. caseolaris dan

S. alba. Di lokasi ini, panjang hutan mangrove ke arah darat dapat mencapai

125 m.

Di kedua stasiun, pada beberapa lokasi terdapat tumpukan sampah, di

stasiun 1 sampah terdapat di antara transek 2 dan 3, sedangkan di stasiun 2

sampah bercecer di dekat transek 8. Berdasarkan pengakuan dari petugas

pantai Bama, sampah tersebut merupakan sampah kiriman dari lokasi lain

yang terbawa oleh gelombang pasang. Jika dibiarkan sampah tersebut akan

bertambah banyak sehingga dapat mengganggu stabilitas hutan mangrove,

terutama pertumbuhan semaiannya. Hal ini juga diungkapkan oleh Arif

Pratiwi (2005: 3-4), bahwa adanya sampah di permukaan tanah membuat

buah yang jatuh akan tertahan oleh tumpukan sampah sehingga biji tidak

dapat tumbuh. Serta adanya sampah yang terhanyut juga menimbun seedling

Gambar 1. Gambaran lokasi penelitan beserta titik koordinat pada setiap plot.

B. Struktur Vegetasi Mangrove

1. Susunan Jenis Mangrove

Komposisi mangrove di kedua stasiun berbeda, di stasiun 1

ditemukan 13 jenis tumbuhan mangrove, terdiri dari dua mangrove

mayor, tiga mangrove minor dan delapan mangrove asosiasi. Sementara

di stasiun 2 ditemukan 20 jenis tumbuhan yang terdiri dari enam

mangrove mayor, empat mangrove minor dan sepuluh mangrove asosiasi.

Pengelompokan tersebut didasarkan pada Kitamura (1997: 97), bahwa

mangrove sejati atau komponen mayor ialah tumbuhan yang secara

morfologi membentuk seperti akar udara dan mekanisme fisiologis seperti Stasiun 1

organ pengeluaran garam agar dapat beradaptasi di lingkungan mangrove.

Kelompok ini hanya terdapat di hutan mangrove dan membentuk tegakan

murni. tidak Kelompok tambahan atau minor merupakan bagian yang

penting dari mangrove biasanya terdapat pada daerah tepi dan jarang

sekali membentuk tegakan murni. Asosiasi adalah kelompok tumbuhan

yang tidak pernah tumbuh di dalam komunitas mangrove sejati dan

biasanya tumbuh dengan tumbuhan darat.

Terdapat 50 jenis mangrove sejati dan setidaknya tercatat 40 jenis

terdapat di Indoesia (Noor, dkk. 2006: 9) dan enam di antaranya berada di

lokasi penelitian. Di Indonesia terdapat 14 jenis mangrove langka (Noor,

dkk. 2006: 9). Noor, dkk (2006; 9) juga mengatakan bahwa lima jenis

umum setempat namun langka secara global, sehingga berstatus rentan

dan memerlukan perhatian khusus untuk pengelolaannya. Jenis-jenis

tersebut adalah Ceriops decandra, Scyphiphora hydrophyllacea, Quassia

indica, Sonneratia ovata atau S. alba, dan Rhododendron brookeanum,

dari kelima spesies tersebut terdapat satu jenis di lokasi penelitian yaitu

Sonneratia ovata atau S. alba.

Terdapat perbedaan susunan jenis pada kedua stasiun (Tabel 2), di

stasiun 1 tidak ditemukan S. alba, S. caseolaris, Bruguiera gymnorrhiza,

C. tagal, Acrostichum aureum, A. speciosum, Pongamia pinnata serta

Scaevola taccada sementara pada stasiun 2 tidak ditemukan Xylocarpus

kedua stasiun sama yaitu Rhizophora apiculata. Perbedaan komposisi

susunan mangrove ini dikarenakan faktor lingkungan yang berbeda

seperti salinitas, substrat dan pasang surut. Hal ini sesuai dengan

Aksornkoae (1993: 33) bahwa komposisi dan distribusi jenis serta pola

pertumbuhan mangrove dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti

salinitas, pasang surut, gelombang, arus, substrat dan nutrisi.

Tabel 1. Susunan mangrove di stasiun 1 dan 2

Dominasi R. apiculata, tersebut sesuai dengan Aksornkoae (1993:

47), bahwa spesies yang dominan dan penting merupakan famili dari

Rhizophoraceae, genus Rhizophora, Ceriops, dan Bruguiera, famili

Sonneratiaceae dengan spesies Sonneratia dan famili Avicenniaceae

dengan spesies Avicennia. Jenis R. apiculata tumbuh langsung

berhadapan dengan laut, tetapi di stasiun 1, pada ketiga transek, R. stylosa

berada di baris terdepan, walaupun dari transek 1 hingga transek 3 zona

R. stylosa semakin pendek. Di baris terdepan pada stasiun 2, R. apiculata

berasosiasi dengan Sonneratia alba. Hal ini menunjukkan bahwa R.

apiculata, R stylosa dan S. alba mampu tumbuh di zona dengan tingkat

penggenangan dan salinitas tinggi. Pernyataan tersebut didukung oleh

Aksornkoae (1993: 47) bahwa R. mucronata dan R. apiculata lebih suka

berada pada daerah dengan pasang tinggi (selalu tergenang). Samingan

(1980 dalam Noor, dkk. 2006: 8) menemukan bahwa di Karang Agung,

Sumatra Selatan, pada zona terdepan di dominasi oleh S. alba yang

tumbuh di areal yang benar-benar dipengaruhi oleh air laut. Van Steenis

(1958 dalam Noordkk. 2006: 8) menambahkan pula bahwa S. alba dan

Avicennia alba adalah jenis ko-dominan pada areal pantai yang selalu

tergenang. Noor, dkk (2006: 5), mengungkapkan bahwa S. alba sering

ditemui dalam kondisi salinitas mendekati salinitas air laut.

Hasil penelitian ini tidak ditemukan Avicennia yang disebabkan

lantai hutan serta kondisi biji Avicennia yang berbentuk seperti kacang

sehingga sulit tertambat pada substrat yang memiliki frekuensi

penggenangan tinggi, terlebih pada stasiun 2, walaupun Avicennia

memiliki toleransi yang besar terhadap salinitas. Alasan di atas diperkuat

oleh Nybakken (2003: 368) bahwa Avicennia tumbuh di bagian pinggir,

biji Avicennia tidak dapat tumbuh dalam keadaan teduh atau berlumpur

tebal yang biasanya terdapat di dalam hutan. Sementara kondisi wilayah

penelitiaan ini cenderung teduh dengan tegakan Rhizophora yang rapat.

Tegakan S. caseolaris di beberapa lokasi terletak di zona

belakang, pada stasiun 2 di transek 1, 2 dan 4, pohon tersebut tergenang

pasang hanya pada pasang luar biasa, sehingga kadar salinitas rendah.

Sebenarnya di stasiun 1 terdapat S. caseolaris namun tidak masuk dalam

plot, S. caseolaris terletak di ujung zona pasang surut yang

mengakibatkan kadar salinitas di lokasi ini juga minim. Kenyataan

tersebut sama dengan yang dikatakan Noor, dkk (2006: 9) bahwa S.

caseolaris dapat tumbuh pada salinitas kurang dari 10‰ (rendah).

Tegakan Bruguiera gymnorrhiza dan Ceriops tagal tidak

ditemukan di stasiun 1, disebabkan oleh substrat di stasiun ini lebih

lembek, dibanding substrat di stasiun 2 yang lebih keras dan padat.

Seperti yang dikatakan oleh Aksornkoae (1993: 99) bahwa daerah yang

menuju ke darat, pada tanah liat yang keras tumbuh pohon B.