A IV

GAMARAN UMUM KOTA DENPASAR DAN PERKAWINAN CAMPURAN 4.1. Sejarah Kota Denpasar

ota Denpasar Ibukota Daerah Tingkat I Provinsi Bali adalah salah satu kota besar di Indonesia. Sebagai pusat pariwisata yang terletak dekat pelabuhan atau Bandar Udara Internasional Ngurah Rai ota Denpasar mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari dua segi yaitu non-fisik dan dari fisik. Dari segi non fisik tampak jelas betapa pesat terjadinya pertumbuhan proses urbanisasi. Proses urbanisasi dan perubahan struktur sosial kota adalah perhatian utama dari mereka yang tertarik pada studi sosiologi perkotaan. Sedangkan dari segi fisik tampak betapa pesatnya pembangunan gedung-gedung, baik itu gedung perkantoran, sekolah, kampus, universitas, pertokoan, pasar, terminal, perumahan penduduk maupun jalan raya tumbuh dengan cepat. Semua penunjang bagi semakin ramainya kota serta semakin banyaknya sarana angkutan.

Dilihat dari segi kehidupan kotanya, ota Denpasar memiliki tiga kegiatan utama yaitu (1) sebagai pusat pemerintahan (2) sebagai pusat pariwisata dan perekonomian dan (3) sebagai kota kesenian. Dengan melihat Denpasar sebagai pusat pemerintahan maka kita akan terbawa pada asal mula kota ini, yaitu pada masa kerajaan-kerajaan di Bali. Nama Denpasar berasal dari masa kerajaan-kerajaan di Bali. Nama Denpasar berasal dari kata (den dan asar yang berarti sebelah utara pasar (den=utara, pasar=asar), mengingatkan kita pada suatu pola letak istana (uri) yaitu bahwa letak sebuah puri selalu berada disebelah utara pasar. Jadi rupanya nama Denpasar ini diambil berdasarkan letak puri yang selalu berada disebelah utara pasar. Pada masa kerajaan, puri merupakan pusat pemerintahan, bahkan tidak jarang juga sebagai pusat kebudayaan.

ke tempat yang baru, sedangkan lokasi pasar itu dijadikan lapangan, yang dulu dikenal sebagai alun-alun. Ini salah satu ciri dari pola kota kolonial dimana gedung-gedung pemerintahan dan rumah pejabat pemerintah ada disekitar alun-alun tersebut. Beberapa bangunan dengan corak dan bentuk mengikuti model “barat” ini tentu berkembang sampai masa pembangunan dewasa ini.

edudukan ota Denpasar sebagai ibu-kota Daerah Tingkat I Provinsi Bali tidak dapat dilepaskan dari beberapa unsur yang menunjang terutama masyarakatnya yang sebagian besar memeluk agama Hindu. Oleh karena itu disamping mempunyai kedudukan sebagai ibu kota, kota Denpasar lebih banyak berperan pula sebagai pusat segala aktivitas baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang kebudayaan. Dari segi kebudayaan ini rupanya akan lebih menonjol pada masa-masa sekarang ini terutama pada masa pembangunan yaitu sejak Pelita I sampai akhir Pelita II. Hal ini sudah tentu kita tidak dapat melepaskan pandangan terhadap kedudukan Pulau Bali dimata dunia internasional yang sejak zaman penjajahan Belanda sudah dikenal dengan kebudayaannya termasuk berbagai macam dan bentuk kesenian, upacara keagamaan serta adat-istiadatnya yang menarik bagi para wisatawan asing dan wisatawan dalam negeri. Demikian pesatnya arus wisatawan ke Bali, ini berarti semua kegiatan berpusat di ota Denpasar. Dampak ini sangat berpengaruh pada perkembangan dan perluasan kota, munculnya hotel-hotel bertaraf Internasional maupun nasional, rumah makan, toko-toko, tempat-tempat rekreasi ataupun taman hiburan sehingga pembangunan dalam bidang pariwisata berkembang dengan pesat.

golongan elite dan non-elite atau dapat dilihat dari golongan bawah sampai golongan atas.

ota Denpasar dalam hubungannya dengan penelitian ini, bukanlah merupakan pusat pemerintahan atau kota administratif, melainkan sebagai tempat pertemuan dan interaksi masyarakat dari berbagai latar belakang serta jenis pekerjaan di dalamnya, yang membentuk suatu masyarakat multikultural dan dinamis.

4.2. Geografi Kota Denpasar

BPS ota Denpasar memetakan ota Denpasar secara geografis terletak pada 08º 35° 31° – 08º 44° 49° lintang selatan dan 115º 10° 23° – 115° 16° 27° bujur timur yang berbatasan dengan: disebelah Utara abupaten Badung, disebelah Timur abupaten Gianyar, di sebelah Selatan Selat Badung dan di sebelah Barat abupaten Badung. Luas wilayah 227,78 km² atau 22.778 Ha atau sekitar 2,27% dari luas pulau Bali. ota Denpasar terletak ditengah-tengah dari Pulau Bali, selain merupakan kotamadya, juga merupakan ibukota Propinsi Bali sekaligus sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perekonomian. Letak yang sangat strategis ini sangatlah menguntungkan, baik dari segi ekonomi maupun dari pariwisata karena merupakan titik sentral berbagai kegiatan sekaligus sebagai penghubung dengan kabupaten lainnya.

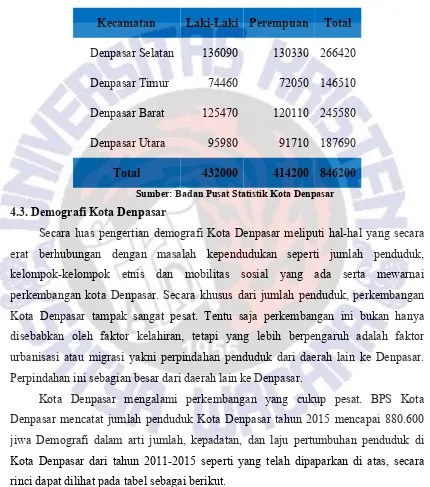

Tabel 3

Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Di Kota Denpasar Tahun 2013

Kecamatan Laki-Laki Perempuan Total

Denpasar Selatan 136090 130330 266420

Denpasar Timur 74460 72050 146510

Denpasar Barat 125470 120110 245580

Denpasar Utara 95980 91710 187690

Total 432000 414200 846200

Sumber: adan Pusat Statistik Kota Denpasar 4.3. Demografi Kota Denpasar

Secara luas pengertian demografi ota Denpasar meliputi hal-hal yang secara erat berhubungan dengan masalah kependudukan seperti jumlah penduduk, kelompok-kelompok etnis dan mobilitas sosial yang ada serta mewarnai perkembangan kota Denpasar. Secara khusus dari jumlah penduduk, perkembangan ota Denpasar tampak sangat pesat. Tentu saja perkembangan ini bukan hanya disebabkan oleh faktor kelahiran, tetapi yang lebih berpengaruh adalah faktor urbanisasi atau migrasi yakni perpindahan penduduk dari daerah lain ke Denpasar. Perpindahan ini sebagian besar dari daerah lain ke Denpasar.

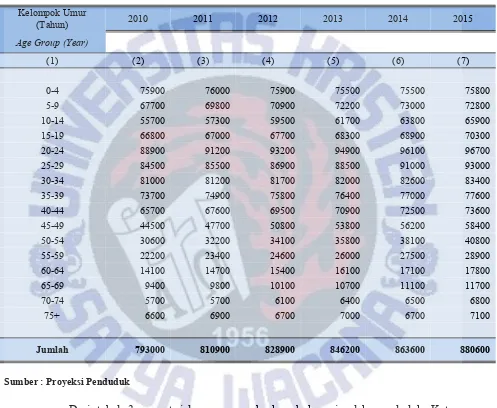

Tabel 4

Penduduk Kota Denpasar Menurut Kelompok Umur 2010 – 2015

Poulation of Denasar Municiality by Age Grou 2010 – 2015

elompok Umur

(Tahun) 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Age Grou (Year)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

0-4 75900 76000 75900 75500 75500 75800

5-9 67700 69800 70900 72200 73000 72800

10-14 55700 57300 59500 61700 63800 65900

15-19 66800 67000 67700 68300 68900 70300

20-24 88900 91200 93200 94900 96100 96700

25-29 84500 85500 86900 88500 91000 93000

30-34 81000 81200 81700 82000 82600 83400

35-39 73700 74900 75800 76400 77000 77600

40-44 65700 67600 69500 70900 72500 73600

45-49 44500 47700 50800 53800 56200 58400

50-54 30600 32200 34100 35800 38100 40800

55-59 22200 23400 24600 26000 27500 28900

60-64 14100 14700 15400 16100 17100 17800

65-69 9400 9800 10100 10700 11100 11700

70-74 5700 5700 6100 6400 6500 6800

75+ 6600 6900 6700 7000 6700 7100

Jumlah 793000 810900 828900 846200 863600 880600

Sumber : Proyeksi Penduduk

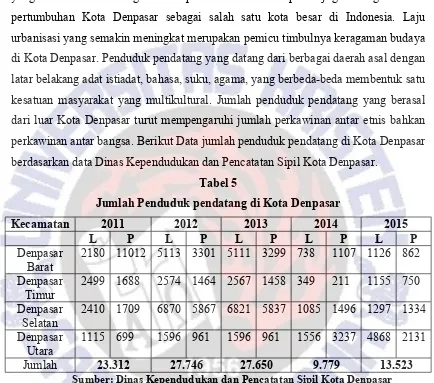

akibat perkembangan ota Denpasar sendiri yang tumbuh sebagai pusat pariwisata yang berarti semua kegiatan berpusat di ota Denpasar juga sebagai akibat pertumbuhan ota Denpasar sebagai salah satu kota besar di Indonesia. Laju urbanisasi yang semakin meningkat merupakan pemicu timbulnya keragaman budaya di ota Denpasar. Penduduk pendatang yang datang dari berbagai daerah asal dengan latar belakang adat istiadat, bahasa, suku, agama, yang berbeda-beda membentuk satu kesatuan masyarakat yang multikultural. Jumlah penduduk pendatang yang berasal dari luar ota Denpasar turut mempengaruhi jumlah perkawinan antar etnis bahkan perkawinan antar bangsa. Berikut Data jumlah penduduk pendatang di ota Denpasar berdasarkan data Dinas ependudukan dan Pencatatan Sipil ota Denpasar.

Tabel 5

Jumlah Penduduk pendatang di Kota Denpasar

Kecamatan 2011 2012 2013 2014 2015

L P L P L P L P L P

Denpasar

Barat 2180 11012 5113 3301 5111 3299 738 1107 1126 862 Denpasar

Timur 2499 1688 2574 1464 2567 1458 349 211 1155 750

Denpasar

Selatan 2410 1709 6870 5867 6821 5837 1085 1496 1297 1334 Denpasar

Utara 1115 699 1596 961 1596 961 1556 3237 4868 2131

Jumlah 23.312 27.746 27.650 9.779 13.523

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar

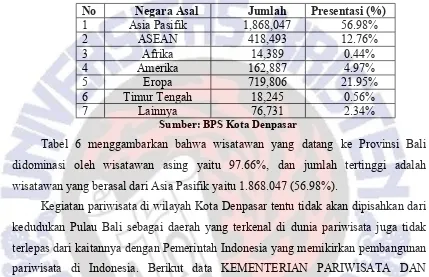

2015 adalah 3.277.998 jiwa. Jumlah wisatawan asing yang datang langsung ke Provinsi Bali tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 6 seperti berikut ini.

Tabel 6

Jumlah Wisatawan yang Datang Ke Provinsi ali Tahun 2015

No Negara Asal Jumlah Presentasi (%)

1 Asia Pasifik 1,868,047 56.98%

2 ASEAN 418,493 12.76%

3 Afrika 14,389 0.44%

4 Amerika 162,887 4.97%

5 Eropa 719,806 21.95%

6 Timur Tengah 18,245 0.56%

7 Lainnya 76,731 2.34%

Sumber: PS Kota Denpasar

Tabel 6 menggambarkan bahwa wisatawan yang datang ke Provinsi Bali didominasi oleh wisatawan asing yaitu 97.66%, dan jumlah tertinggi adalah wisatawan yang berasal dari Asia Pasifik yaitu 1.868.047 (56.98%).

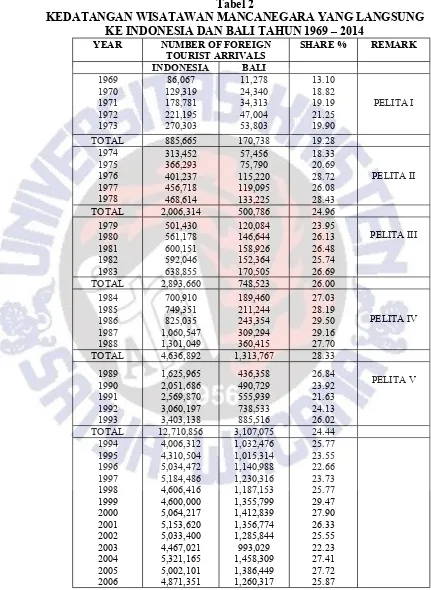

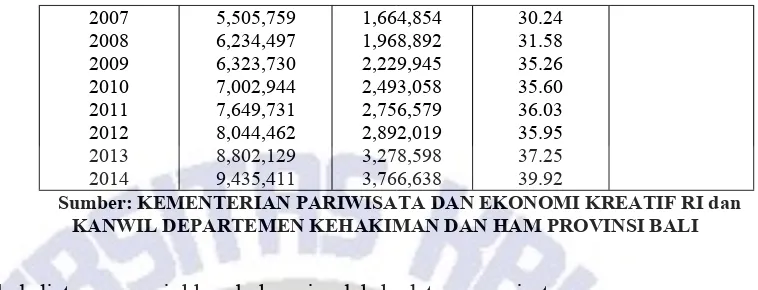

Tabel 2

KEDATANGAN WISATAWAN MANCANEGARA YANG LANGSUNG KE INDONESIA DAN ALI TAHUN 1969 – 2014

YEAR NUMER OF FOREIGN

TOURIST ARRIVALS SHARE % REMARK INDONESIA ALI 1969 1970 1971 1972 1973 86,067 129,319 178,781 221,195 270,303 11,278 24,340 34,313 47,004 53,803 13.10 18.82 19.19 21.25 19.90 PELITA I

TOTAL 885,665 170,738 19.28

1974 1975 1976 1977 1978 313,452 366,293 401,237 456,718 468,614 57,456 75,790 115,220 119,095 133,225 18.33 20.69 28.72 26.08 28.43 PELITA II

TOTAL 2,006,314 500,786 24.96

1979 1980 1981 1982 1983 501,430 561,178 600,151 592,046 638,855 120,084 146,644 158,926 152,364 170,505 23.95 26.13 26.48 25.74 26.69 PELITA III

TOTAL 2,893,660 748,523 26.00

1984 1985 1986 1987 1988 700,910 749,351 825,035 1,060,547 1,301,049 189,460 211,244 243,354 309,294 360,415 27.03 28.19 29.50 29.16 27.70 PELITA IV

TOTAL 4,636,892 1,313,767 28.33 1989 1990 1991 1992 1993 1,625,965 2,051,686 2,569,870 3,060,197 3,403,138 436,358 490,729 555,939 738,533 885,516 26.84 23.92 21.63 24.13 26.02 PELITA V

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 5,505,759 6,234,497 6,323,730 7,002,944 7,649,731 8,044,462 8,802,129 9,435,411 1,664,854 1,968,892 2,229,945 2,493,058 2,756,579 2,892,019 3,278,598 3,766,638 30.24 31.58 35.26 35.60 36.03 35.95 37.25 39.92

[image:9.612.156.535.111.256.2]Sumber: KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RI dan KANWIL DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM PROVINSI ALI

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah kedatangan wisatawan manca negara yang datang ke Bali setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Sehingga hal ini mendukung proses terjadinya perkawinan campuran baik antar bangsa. Hal ini didukung oleh data dari Dinas ependudukan dan Pencatatan Sipil ota Denpasar tahun 2010-2014 yang mencatat bahwa ada sebanyak 450 pasangan perkawinan campuran WNI dan WNA di ota Denpasar.

4.4. Kelompok Etnis

ota Denpasar sebagai kota besar, sangat menarik bila kita lihat kelompok-kelompok etnis yang ada di ota Denpasar seperti golongan Tionghoa, Arab sebagai golongan minoritas yang lebih banyak hidup dari perdagangan. Disamping itu masih tampak lagi beberapa kelompok suku bangsa seperti Jawa, Madura, dan Minang yang jumlahnya semakin meningkat di ota Denpasar dimana sebagian dari mereka hidup dengan mendirikan rumah-rumah makan sebagai salah satu sarana yang ikut menunjang kehidupan pariwisata di ota Denpasar. Daya tarik ota Denpasar dari berbagai aspek itu menyebabkan timbulnya urbanisasi yang membawa dampak yang sangat kompleks dalam kehidupan masyarakat kota.

masyarakat multietnis. Ini menyebabkan masyarakat Bali saat ini bukan lagi masyarakat yang homogen, melainkan masyarakat yang heterogen. Realitas heterogenitas tersebut merambah hampir semua lini kehidupan masyarakat, meliputi bidang ekonomi, agama, budaya, dan bahasa. Burhanuddin (2008:39-40) mengatakan bahwa heterogenitas tersebut terjadi ketika pulau ini menjadi pusat perdagangan hasil-hasil bumi dan budak, telah membuat Bali beragam secara etnis, agama, bahasa, dan juga budaya.

Bentangan sejarah cikal bakal munculnya etnis lain di Bali, seperti suku Cina, Arab, Bugis, Jawa, dan Madura adalah melalui jalur perdagangan. Burhanuddin (2008:21) mendeskripsikan latar historis pembauran etnis di Bali. Perdagangan adalah jalur pertama munculnya kontak antara orang-orang Bali dengan suku-suku lain dari daerah lain luar Bali. Hal tersebut didukung oleh kenyataan adanya orang-orang sunantara yang menetap di Bali sejak abad XVII. Wong sunantara termasuk di dalamnya adalah orang-orang Bugis, Cina, dan Arab. Orang Bugis datang dari Makasar karena terjadi perang antara kerajaan Sulawesi Selatan, bersamaan dengan datangnya Belanda (VOC) yang bersekutu dengan Raja Aru Palaka dari Bone untuk mengalahkan Makasar.

4.4.1. udaya Etnis Sumba Timur

Dalam masyarakat Sumba Timur, perkawinan menganut adat eksogami asimetris satu arah. Ego mengambil istri dari anak saudara laki-laki ibunya (mother’s brother’s daughter marriage) dan tidak sebaliknya. Dalam ungkapan Sumba disebut iti ana tuya (ambil anak paman). Selain adat endogami yaitu endogami dedi (keturunan) dan identik dengan endogami kasta. Seseorang dari golongan maramba tidak dibenarkan oleh adat untuk kawin dengan seseorang yang berasal dari golongan ata. Prinsip kewargaan seseorang dalam masyarakat Sumba ditentukan melalui garis keturunan ayahnya (patrinial).

Proses belajar dan penyesuaian alam pikiran serta sikap terhadap adat-istiadat, sistem norma serta semua peraturan yang terdapat dalam kebudayaan Sumba masih berlangsung secara terus menerus dilaksanakan oleh seorang individu dalam masyarakat Sumba Timur. Proses belajar dan penyesuaian alam pikiran serta sikap itu, diawali dalam lingkungan keluarganya dengan cara meniru tingkah-laku dan kebiasaan-kebiasaan orang tua atau saudara-saudaranya. Selanjutnya proses tersebut masih akan berlangsung terus pada lingkungan yang lebih luas melalui pergaulan dalam masyarakat.

Seiring berjalannya waktu dengan masuknya bangsa-bangsa asing sebagai penjajah di Indonesia, khususnya di kepulauan Nusa Tenggara pada awal abad ke-16, yang ditandai sebagai titik awal proses akulturasi (base line of acculturation) yang berjalan lambat selama kurang lebih tiga abad dan melaju dengan cepat sejak akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20, masuklah pula misionaris-misionaris risten untuk menyebarkan agama risten, penyuluhan kesehatan, pendidikan formal di sekolah, serta unsur-unsur kebudayaan Eropa.

Perancis, dan Inggris. Hubungan itu terjalin karena adanya perdagangan diantara mereka. Bangsa-bangsa asing itu sangat tertarik dengan kayu cendana yang harum, kayu kemuning yang indah, dan hewan-hewan terutama kuda Sumba yang gagah dan terkenal dengan sebutan kuda sandlewood. ayu-kayu dan hewan, mereka tukarkan dengan kain-kain, barang pecah belah yang dibuat dari porselin, bermacam-macam muti terutama muti salak (ana hi’da), parang dan pisau dan lain sebagainya. Dari orang inggris mereka mendapat uang emas dalam bentuk ound

dan dukaton yang lafal Sumba dikenal dengan matimbi dan likatongu atau nduaka.

4.4.2. Sejarah Masuknya Etnis Sumba di ali

Pada tahun 1950 berdasarkan peraturan pemerintah No. 21 tahun 1950 daerah-daerah Flores, Sumba, Timor, Sumbawa, Lombok dan Bali merupakan satu Propinsi Administratif dengan nama Propinsi Sunda ecil. Nama Sunda kecil kemudian diganti dengan nama Nusa Tenggara. Pada tahun 1957 setelah berlakunya UU No.1 tahun 1957 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah dan dengan UU No. 64 tahun 1958 Propinsi Nusa Tenggara dibagi menjadi tiga daerah Swantantra Tingkat 1, yaitu masing-masing Swantara Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur meliputi bekas daerah pulau Flores, Sumba dan Timor dan kepulauannya.

Masa dimana Flores, Sumba, Timor, Sumbawa, Lombok dan Bali menjadi satu provinsi hubungan diantara masyarakat Flores, Sumba, Sumbawa, Lombok Timor, Sumba dan Bali juga cukup dekat. Hubungan ini mendorong proses urbanisasi penduduk antara satu pulau ke pulau yang lain. Seperti yang terlihat dalam kehidupan masyarakat ota Denpasar dimana banyak masyarakat Sumba yang melakukan urbanisasi ke pulau Bali khususnya di ota Denpasar.

4.4.3. Sejarah Perkawinan Etnis Sumba

dengan perubahan/pembaharuan, disesuaikan dengan perkembangan kemajuan tanpa menghilangkan yang bersifat ciri-ciri khas.

Musyawarah adat yang diadakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Sumba Timur pada tanggal 15-18 Mei 1953 di Waingapu ibukota kabupaten Sumba Timur, telah membahas masalah adat-istiadat antara lain yang menyangkut:

1. Bentuk susunan masyarakat (Lii anaungu-lii anggolu = hal hubungan kekeluargaan dan tata cara pergaulan hidup);

2. Hukum Adat Perkawinan (Lii mangoma-lii lalei = perihal beristri dan bersuami);

3. ematian dan Upacara Penguburan (Lii heda-lii meti = Perihal hidup dan perihal mati).

eputusan musyawarah adat tersebut diatas itulah yang dipergunakan untuk melaksanakan segala tingkatan upacara adat di daerah Sumba Timur. Hal-hal yang menyimpang dari keputusan-keputusan tersebut dalam pelaksanaannya, dapat diawasi dan diarahkan secara langsung oleh pimpinan kecamatan dan desa setempat.

husus yang menyangkut pelaksanaan dari upacara kawin mawin (lii mangoma-lii lalei) banyak hal-hal yang telah menyimpang dari keputusan musyawarah para leluhur. arena sudah dicampur lagi dengan sifat dan sikap feodalisme serta semangat komersialisme, disamping karena sudah majunya masyarakat, maka musyawarah adat tahun 1963 telah menolak beberapa tata cara yang sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat kemajuan masyarakat sekarang dan karena dapat merusak atau mengganggu keamanan dan ketertiban, bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), ajaran agama dsb, yaitu:

a) Maranggangu (mengambil isteri secara merampok); b) Tama rumbak (masuk bilik secara paksa);

f) Lale Tama (kawin masuk);

g) Perkawinan dengan menggunakan “ata ngandi” h) Welli aaha tau (merampas isteri orang) i) Poligami dan perceraian

Tata cara-tata cara diatas sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan karena masyarakat sudah bertambah maju sehingga keamanan dan ketertiban sudah semakin baik dan terjamin, pergaulan kehidupan sudah semakin harmonis dan selaras. arena masih ada hal-hal yang sudah tidak sesuai lagi sejalan dengan perkembangan keadaan ataupun didalam pelaksanaannya sering terjadi penyimpangan yang merugikan, maka pemerintah kecamatan Pahunga Lodu dan didukung oleh segenap lapisan masyarakat telah mengadakan Musyawarah adat se-kecamatan Pahunga Lodu dalan Tahun 1988, yang sudah dipersiapkan sejak awal tahun.

Pada waktu yang lampau, perkawinan terjadi karena dijodohkan oleh orangtua, sehingga banyak juga pasangan yang sebenarnya kawin karena terpaksa dan cinta tumbuh dan bersemi kemudian. Akan tetapi sekarang ini perkawinan hanya dapat terjadi karena suka sama suka, akibat dari sebelumnya telah terjalinnya percintaan diantara keduanya.

seperti lesung pecah) yang artinya, anaknya dikawinkan dengan tiada perempuan itu kurang dihargai, karena seakan-akan dipungut ditengah jalan, di dapat dengan cara gampang. Oleh karena itu, pemberian belis itu adalah harus, dan pembalasan dari pihak wanita juga harus yang seimbang.

Apabila keadaan dari pihak laki-laki belum memungkinkan terselenggaranya urusan adat istiadat atau pembayaran belis itu juga ada jalan keluarnya. Dapat saja mereka kawin lebih dahulu melalui prosedur adat yang diperingankan, kemudian (satu dua tahun) urusan penyelesaian belis dapat diselenggarakan. Hal demikian disebut: a halelaya la mangilu, ambotuya la malamuri (diringankan lebih dahulu, diberatkan kemudian). Ini semuanya sudah barang tentu harus melewati kesepakatan kedua pihak.

Adapun tingkatan tata perkawinan yang cocok dengan keadaan perkembangan pembangunan dewasa ini serta tidak menjurus kepada pemborosan adalah tata cara “meminang” (“keulu tau”, menyampaikan lamaran dan proses penyelesaiannya dilakukan secara adat), yang dilaksanakan dengan cara-cara yang sudah sangat disederhanakan.

Yaitu dengan rtan pacara sebagai berikut:

1. Kerumah pihak wanita

Setelah si pemuda dewasa menyampaikan orangtuanya keputusan tentang pilihan hidupnya, maka pihak keluarga laki-laki mengirim utusan (wunang) kepada keluarga wanita untuk mengungkapkan isi hati dan menyampaikan maksud dan tujuannya antara lain mengatakan: Himbunggunya kanjonga ningu waingu, luku ningu kurangu (terjemahannya secara harafiah: “saya mencari lembah yang ada airnya, sungai yang ada udangnya”). Sama artinya: mencari kembang di taman, mencari taman yang ada gadisnya. Adakalanya tahap ini masih didahului dengan acara memperkenalkan diri atau biasa juga disebut ketuk pintu dimana yang datang hanya anak laki-laki itu didampingi oleh satu dua orang dewasa, dengan membawa satu buah mamuli mas dengan lulu amah

seekor babi sebagai kameti. Setelah itu baru wunang sebagai utusan resmi. Pembawaan wunang dan rombongannya pada tahap ini:

Satu buah mamuli mas ma awiti (mamuli mas berukir) dan satu buah

luluamahu;

Satu buah mamuli mas ma makamuluku (mamuli emas polos) dan satu utas lulu amahu;

Satu ekor kuda jantan cukup umur dan satu ekor kuda betina cukup umur; Mamuli emas yang disampaikan pada tahap ini disebut: Kabela unggu oka, ariku buta rumba (Parang pemotong kayu pagar, tajak untuk mencabut rumput). Maksudnya sebagai perintis (permulaan) dari pembawaan-pembawaan selanjutnya. Semua pembawaan ini adalah untuk orang tua dari si gadis, tidak akan dibagi-bagikan kepada anggota keluarga lain.

Pada zaman dulu, kuda merupakan sarana transportasi yang handal dan vital. Penanggung jawab keseluruhan upacara dari awal sampai selesai adalah orangtua dari laki-laki, atau saudara yang “dituakan” dalam kabihu atau dalam kampung pihak laki-laki. Dialah yang menyuruh wunang, dan menerima laporan pelaksanaannya. arena tokoh ini menunggu dikampungnya, maka disebut sebagai manu manda uru, wei manda luhu (ayam yang tidak turun, babi yang tidak keluar), artinya penanggung jawab yang berdiam dan menunggu di tempat.

Pembalasan sebagai jawaban dari pihak wanita (kalau pihak perempuan menerima lamaran dari pihak laki-laki itu):

Satu lembar kain kombu dan satu lembar sarung Sumba ditambah satu potong kain merah; kain dan sarung adalah balasan dari mamuli dan hewan, sedangkan kain merah adalah tanda perjanjian yang harus ditepati;

Potongan kain merah (=tera kaha) menandakan penerimaan lamaran dan perjanjian untuk urusan-urusan selanjutnya dengan ungkapan: “Mata wa kana njanga njara kana njanga karimbua” (=supaya dia menjadi kuda yang baik dan kerbau yang kembali).

2. Ke rumah laki-laki

Sesuai perjanjian (yang ditandai oleh potongan kain merah), kedua pihak menentukan dan menetapkan waktunya (waktu yang disepakati disebut: rahi akawuku, tula akajanga), kapan pihak perempuan pergi ke keluarga laki-laki untuk melihat atau mencari tahu persiapan dan tingkat kemampuan dari pihak laki-laki (melihat padang = melihat hewan di padang dan hewan di “mbola” = emas adat). Tahap ini disebut “lua a angga” (terjemahan langsungnya: pergi berlenggang). “Lua a angga” dapat juga dikatakan “lua a ngangu ahu” (pergi makan anjing).

Acara ini dapat dilaksanakan, dapat juga tidak. alau kedua pihak belum pernah mempunyai hubungan kawin mawin sebelumnya sehingga merupakan hubungan kekeluargaan yang baru (kalembi budi = keluarga baru) maka “lua a angga” ini sangat perlu diadakan. Rombongan pihak perempuan yang hanya terdiri dari laki-laki yang mengikuti acara ini, jumlahnya bisa besar sekali, bisa juga hanya beberapa puluh orang.

etika rombongan tiba dan akan memulai pembicaraan adat, ditikam seekor babi jantan besar (keluar taring) berwarna hitam polos. ameti ini disebut “kameti tanda taka” (tanda tiba). Sesudah itu untuk santapan bagi tamu selama mereka masih menjadi tamu (ari ya), dipotong sapi atau ditikam babi sebagai lauk pauk, tergantung jumlah dan berapa lama tamu itu berada di keluarga laki-laki (dulu, bisa beberapa bulan, tetapi sekarang hanya beberapa hari saja).

pada tahap ketika pihak laki-laki pergi membayar belis. Tetapi ada kalanya semua “kamba” itu dibawa ketika pergi “a angga”, dan hewan-hewan serta emas dibawa sendiri oleh pihak rombongan perempuan ketika kembali ke negerinya.

alau pembicaraan sudah akan berakhir karena sudah tercapainya kesepakatan dan keputusan bersama (a hamanya ka la ngaru, a batanya ka la lima), maka pihak tuan rumah (pihak laki-laki) memperlihatkan mamuli-mamuli yang terdiri dari satu buah mamuli-mamuli mas berukir (ma awiti) dan satu buah mamuli mas polos (ma kamuluku) yang akan dibawa nanti ketika pergi membayar belis kerumah pihak perempuan. Demikian juga harus mempertunjukkan hewan/kuda yang akan dibawa nanti. Setelah melihat itu, pihak perempuan akan mengatakan “supaya mamulinya tambah dimerahkan dan ukurannya diperbesar lagi, dan kudanya dipelihara lagi”. Artinya agar supaya mutunya ditingkatkan lagi, atau diganti dengan yang lebih bermutu.

Sesudah segala pembicaraan selesai dan tamu akan pulang, maka pihak tuan rumah (laki-laki) menikam seekor babi jantan besar keluar taring, berbulu hitam polos (mampu dipikul oleh 8-12 orang). ameti ini disebut “kameti tanda luhu” (=tanda keluar). Biasanya babi tersebut ditikam lalu dibagi dua, yang sebelah ditinggalkan atau diberikan kepada tuan rumah untuk menjadi lauk pauk pada santapan perpisahan, yang sebelah lagi dibawa pulang. Tetapi sekarang mulai biasa dibawa bulat-bulat. Maka rombongan pun pulanglah ke negeri mereka, untuk menunggu saat datangnya pihak laki-laki untuk membayar belis dan menjemput serta membawa pulang gadisnya.

3. Ke rumah pihak perempuan

Pada zaman dahulu, pihak tuan rumah sudah menugaskan satu dua orang untuk menghitung jumlah anggota rombongan itu, laki-laki dan perempuan. Ini merupakan pekerjaan gampang, oleh karena itu rombongan menggunakan kendaraan kuda, sehingga rombongan datang beriringan. Sekarang, rombongan datang dalam kendaraan truk atau bus sehingga lebih sukar melakukan perhitungan. etika sudah memasuki kampung, wunang tamu akan ditanya berapa orang bangsawan dan berapa orang hamba. Ini perlu nanti ketika tamu disuguhi makanan secara adat. Yang statusnya hamba tidak boleh dibagikan tempat minum bagi yang bangsawan tidak boleh sama dengan yang hamba. Misalnya, cangkir minuman para bangsawan memakai tutup, yang hamba tidak tertutup, dan lain sebagainya. ini, hal-hal seperti ini tidak lagi, tetapi masih berlaku di beberapa tempat tertentu. Tetapi informasi tentang siapa yang bangsawan dan yang tidak, hanya diberikan secara diam-diam saja.

Sampai dikampung pihak perempuan, rombongan disambut tuan rumah diluar kampung dan dipintu gerbang kampung sudah dipasang satu lembar kain Sumba menghalangi jalan. Rombongan hanya boleh masuk kalau kain itu sudah diambil oleh pihak laki-laki dengan membayar mamuli, maka rombongan pun sudah boleh masuk kampung dan diterima tuan rumah dengan tari-tarian, kemudian dilanjutkan dengan penyuguhan sirih pinang atau dengan pertukaran tempat sirih pinang.

etika sudah akan memulai pembicaraan pembayaran belis, maka pihak tuan rumah menikam satu ekor babi besar, sebagai “tanda taka” (tanda tiba). Sesudah itu, pembicaraan-pembicaraan pun dilanjutkan.

4. Pelaksanaan Pemberian elis

sebelumnya. Itulah gunanya kain merah itu, “tera kaha” tanda perjanjian. Urutan penerimaan belis adalah sebagai berikut:

a. Tangg na ma paanang (bagian orang-tua/ Ibu-Bapa, na ingi ai aunggu, na mata wai ataku):

Satu buah mamuli mas ma awiti dan satu utas lulu amahu

Satu buah mamuli mas ma kamuluku dan satu utas lulu amahu (kedua jenis tersebut diatas sudah pernah diperlihatkan ketika pergi pangga, tinggal di cek saja apakah yang itu dan sudah lebih besar dari karat masnya sudah lebih tinggi atau tidak).

Adakalanya lulu amahu yang dibawa dibuat dari bahan emas, namanya “kanataru”.

Pihak perempuan membalasnya dengan muti salak dan kamba (kain dan sarung) yang mutunya seimbang dari bahan emas yang dibawa. Penambahan hewan berupa kerbau atau sapi dan penambahan mamuli mas atau kanatar (rantai mas) dan lulu bara (rantai perak) tergantung dari persiapan dari kedua belah pihak (pembawaan pihak perempuan dan kemampuan pihak laki-laki).

b. Kta rara kaliti pangga (bagian paman):

Sesuai dengan jumlah paman yang berhak menerima bagian. Untuk dapat berhak menerima, sudah barang tentu mereka harus menyediakan kambanya, satu lembar kain Sumba dan satu lembar sarung Sumba. Tiap paman menerima satu buah mamuli mas (polos) dan satu utas lulu amahu, ditambah satu ekor kuda jantan cukup umur.

c. Kta rara aya na – kta rara eri na (bagian saudara laki-laki)

Sesuai jumlah saudara laki-laki yang berhak menerima dan menyediakan

Pemberian ini bisa langsung disetujui atau masih menuntut mas yang lebih merah atau yang lebih besar.

d. Ma pajrng – Ma pandalarng (bagian tetangga)

Sesuai jumlah tetangga yang hadir dan menyediakan kamba. Masing-masing mendapat satu buah mamuli mas atau perak dan satu utas lulu amahu

dan satu ekor kuda jantan atau kuda betina. Pada tingkatan ini, umumnya tidak mutlak harus dibayar kontan, tetapi bisa berupa janji (=uha). Ada juga yang pantas diberikan mamuli mas, karena walaupun dia hanya termasuk tetangga, tetapi mempunyai kedudukan tertentu dalam adat, dengan ungkapan: Ta tongu wili ana, ta tongu wili ana wini.

alasan dari pihak Perempuan

a. Dari Pihak Ibu-Bapak (=Pokok)

Dua lembar kain kombu dan dua lembar sarung tenun (lau ahudu), satu leher (=nggelu) muti salak, satu pasang (=hamawangu) gading atau satu pasang gelang perak; muti salak dan gading/gelang tidaklah harus/mutlak. b. Dari pihak kuta rara kaliti angga

Satu lembar kain kombu, satu lembar sarung tenun, satu leher atau satu tangan muti salak. Soal muti ini juga tidak mutlak atau tidak harus.

c. Dari pihak kuta rara aya na – kuta rara eri na (saudara laki-laki)

Satu lembar kain kombu, satu lembar sarung tenun, satu utas muti salak (ini tidak mutlak).

d. Dari pihak maajurungu ma andalarunggu (tetangga)

Masing-masing tetangga yang mau menerima belis harus membalasnya dengan satu lembar kain kombu dan satu lembar sarung tenun.

disebut “mamoha”. Jika demikian, pihak laki-laki tentu harus memberikan belis tambahan, dan disinggung juga dalam pembicaraan-pembicaraan adat.

5. Tata cara penyerahan

Semua kamba dibawa pihak perempuan untuk meminta belis, diserahkan seluruhnya kepada pihak laki-laki, tentu saja melalui wunang, disertai dengan daftar nama dari pemiliknya dan kedudukannya. Lalu pihak laki-laki menghitung dan meneliti daftar nama pemilik dari kamba itu, lalu dipilih jenis mamuli dan menetapkan jenis dan keadaan hewan yang akan dipakai sebagai balasannya. Biasanya, tuntutan belis yang banyak harus pula disesuaikan dengan pembawaan pihak perempuan. Namun hal ini sudah dapat diperkirakan sebelum dalam perundingan diantara kedua pihak.

Setelah balasan dari pihak laki-laki disesuaikan masing-masing, lalu diserahkan semuanya kepada pihak keluarga perempuan (tentu saja harus melalui wunang) untuk dibagikan kepada masing-masing sesuai nama dan kedudukannya. Bagi pihak yang belum puas, akan mengutus kembali wunang untuk menyampaikan tuntutannya.

Proses tawar menawar atau negosiasi ini bisa berlangsung cepat, bisa juga lambat bahkan bisa sampai pagi. adang-kadang terjadi selisih paham. Tetapi bagaimanapun juga, “menuntut” itu adalah hak pihak perempuan, sehingga kalau ada yang menuntut banyak, adalah hal yang wajar-wajar saja. Ada kalanya, ada dari pihak perempuan yang menuntut belis tinggi-tinggi tetapi sesudah diberikan balasannya, langsung saja menerimanya.

merupakan hak pribadi dari anak perempua itu dan suaminya, tidak perlu dibagi-bagikan lagi kepada anggota keluarga. Sudah barang tentu dalam acara “a alangu” ini, baik anak perempuan maupun anak laki-laki calon pengantin itu sudah berhias dengan sebaik-baiknya.

Sebelum itu diadakan acara pemberian nasihat (lii anaungu-lii angerangu), dimana orang yang memberikan nasihat, membawa barang adat juga. Penasihat dari pihak laki-laki akan memberikan mamuli, dari pihak perempuan akan menyerahkan sarung, muti salak atau jenis perhiasan wanita lainnya lalu memberikan nasihat. Biasanya, inti dari nasihat antara lain: kalau disuruh pergi mengambil air, jangan justru mengambil api, kalau disuruh ke dapur, jangan justru mengambil air”. Maksudnya, setialah kepada suamimu”. Anak laki-laki juga diberikan nasihat yang sama.

Selesai pemberian nasihat, maka resmilah si gadis yang dilamar itu berpindah dan menjadi bagian dari keluarga laki-laki. Setelah menerima nasihat, si gadis pun pamit dari keluarganya dan dari seluruh keluarga pihak perempuan.

6. Membawa Pulang Si Gadis

Sejak saat itu, resmilah hubungan kekerabatan diantara kedua pihak. Pihak perempuan disebut “yera, atau ai ngia aunggu, wai ngia ataku” (tempat memotong kayu, tempat menimba air), sedangkan pihak laki-laki disebut “ulayea”, atau “ana kawini”.

Biasanya, ketika akan keluar dari kampung itu, sudah banyak orang-orang (biasanya anak-anak tetapi bisa juga orang besar) dari kampung itu yang menyiapkan air kotor atau kotoran hewan untuk ditebarkan kepada rombongan ketika melintas dipintu gerbang kampung, sehingga ada yang kena kotoran, air kotor dan lain-lain. Supaya orang-orang ini tidak sempat melempar kotoran, pihak rombongan laki-laki harus membuang uang perak ataupun uang kertas kejalan sehingga mereka sibuk berebutan uang dan melupakan kotoran yang sudah mereka siapkan.

Tiba kembali dikampung asalnya, rombongan akan diterima dengan tari-tarian oleh keluarga yang tidak ikut ke kampung pihak perempuan. Pesta di kampung pihak laki-laki disebut “a mauaa” dimana tiap-tiap malam diadakan tari-tarian, dimana hadir pula keluarga dari kampung-kampung lain. Pesta “a mauaa” ini bisa bulanan, tetapi biasanya hanya satu dua hari saja.

7. Hari Pernikahan