Daya Bunuh Ekstrak Biji Kamandrah (

Croton tiglium

L) Terhadap Kepik cokelat

Pengisap Polong Kacang Panjang (

Riptortus linearis

) Dan Penggunaannya Sebagai

Media Pembelajaran.

The Ability to Kill of Kamandrah Seed Extract (

Croton tiglium

L) Against Ladybugs

Chocolate Pea Pod Sucking (

Riptortus linearis

) And Its Implementations as a Medium of

Learning

Ininna Nur Illah1, Achmad Ramadhan2, Fatmah Dhafir2

1Mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi Jurusan P-MIPA FKIP Universitas Tadulako 2Dosen Program Studi Pendidikan Biologi Jurusan P-MIPA FKIP Universitas Tadulako

email: Ininnan@yahoo.com

Abstrak

Tanaman kamandrah (Croton tiglium L) merupakan salah satu tanaman obat yang banyak terdapat di wilayah Indonesia dan sebagian masyarakat telah memanfaatkannya sebagai insektisida nabati. penelitian ini bertujuan untuk menentukan daya bunuh ekstrak biji kamandrah (Croton tiglium L) terhadap kepik cokelat pengisap polong kacang panjang (Riptortus linearis), untuk menentukan pada tingkat konsentrasi berapa ekstrak biji kamandrah (Croton tiglium L) efektif membunuh kepik cokelat pengisap polong kacang panjang (Riptortus linearis) dan untuk mengetahui apakah hasil penelitian dapat dijadikan sebagai media pembelajaran dalam bentuk poster. Sampel yang digunakan adalah biji kamandrah (Croton tiglium L) yang diperoleh dari Desa Labuan Panimba Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah. Jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimen dan sampel diekstraksi dengan menggunakan metode maserasi menggunakan pelarut etanol yang diujikan pada kepik cokelat (Riptortus linearis) dengan konsentrasi ekstrak yakni : 0,1%, 0,5%, 1%, 1,5% dan 2%. Rancangan penelitian menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) yang terdiri atas 6 perlakuan yang diulang sebanyak 3 kali. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan analisis varian (ANAVA) dan diuji (BNT 5%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya bunuh ekstrak biji kamandrah terhadap kepik cokelat memiliki kemampuan yang berbeda-beda setelah pemberian ekstrak biji kamandrah selama 20 jam. Diperoleh persentase daya bunuh 100% pada perlakuan P5, perlakuan P4 98,33%, perkaluan P3 73,33%, P2 36,66% dan P1 15% sedangkan P0 0% sebagai kontrol tidak berpengaruh. Dan pemberian ekstrak yang efektif membunuh kepik cokelat pada konsentrasi 1,5% dan 2%. Dengan demikian, semakin tinggi konsentrasi ekstrak yang diberikan, semakin tinggi pula persentase daya bunuhnya. Hasil penilaian sumber belajar dalam bentuk poster yang dilakukan oleh ahli isi, ahli desain, ahli media dan kelompok mahasiswa layak digunakan sebagai sumber belajar dan dapat menunjang proses pembelajaran dengan persentase 78%.

Kata Kunci; Biji Kamandrah (Croton tigliumL), Kepik Cokelat (Riptortus linearis).

Abstract

learning process by percentage.

Keywords: Kamandrah seed (Croton tiglium L), Chocolate ladybugs (Riptortus linearis)

Pendahuluan

Usaha budidaya kacang panjang di Indonesia masih mengalami kendala, salah satunya adalah permasalahan hama dan penyakit. (Sunaryono, 1990 dalam Mawan, 2011). Salah satu hama utama dari kacang panjang yaitu kepik cokelat (Riptortus linearis), kerugian yang ditimbulkan yaitu gagalnya hasil panen. Untuk mengantisipasi serangan petani masih mengandalkan penggunaan pestisida sintetik, namun hal tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap OPT sasaran, lingkungan bahkan berpengaruh bagi kesehatan.

Menurut Kusnaedi (1996), bahwa cara lain untuk mengendalikan serangga vektor penyakit adalah menggunakan insektisida alami dari bahan alam, seperti dengan menggunakan tumbuh-tumbuhan. Ekstrak tumbuhan pada umumnya meninggalkan residu dalam waktu pendek di lingkungan, karena setelah diaplikasikan akan terurai menjadi senyawa-senyawa yang tidak berbahaya bagi lingkungannya.

Indonesia terkenal dengan keanekaragaman hayati yang terdapat didalamnya, sehingga memungkinkan dapat hidup dan berkembangnya berbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang banyak mengandung manfaat bagi kehidupan manusia dan mengandung bahan aktif insektisida, namun pemanfaatannya dari tumbuhan sebagai obat-obatan dan insektisida hanya 10% dari 300.000 jenis tumbuhan yang ada (Heyne, 1987 dalam

Roufik dkk, 2011).

Tanaman kamandrah (Croton tiglium L) adalah suatu tanaman yang berasal dari suku

Euphorbiaceae. Kamandrah merupakan salah satu tanaman obat yang banyak tersebar di wilayah Indonesia, sehingga tanaman ini dikenal dengan nama yang berbeda-beda setiap wilayah Simalakian (Sumatera Barat), Ceraken (Jawa), Roengkok (Sumatera Utara), Semoeki (Ternate) dan Kowe (Tidore). Berdasarkan kearifan lokal di masyarakat, biji kamandrah banyak dimanfaatkan sebagai obat pencahar, racun ikan, obat kembung, pembunuh jentik nyamuk, daunnya sebagai obat penurun panas, sedangkan ranting/dahan dan batang sebagai pengusir nyamuk (Siagian dan

Rahayu, 1999; Iswantini dkk., 2008dalamRoufik 2011).

Tanaman kamandrah merupakan tanaman obat yang banyak ditemukan di daerah Kalimantan dan berdasarkan kearifan lokal masyarakatnya banyak menggunakan bijinya untuk membunuh jentik-jentik nyamuk, sedangkan batang dan daunnya dibakar untuk mengusir nyamuk dan semua bagian dari tumbuhan memiliki rasa pedas (sifat karakteristik) yang menyebabkan radang mulut, tenggorokan dan bibir terutama dari bijinya. Sifat karakteristik tersebut dapat menyebabkan kematian gajah di Bengkulu dengan gejala pembengkakan pada rongga mulut dan pendarahan usus dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan sampel isi lambung mengandung pharbol 13-decanoate

(Heyne, 1987).

Antonio, dkk (2007)dalamThamrin (2002), melaporkan bahwa tanaman dari genus Croton

memiliki bioaktivitas anti hipertensi, anti inflamasi, anti malaria, antimikroba dan anti virus. Iswantini dkk., (2007), mengemukakan bahwa senyawa aktif yang diprediksi sebagai larvasida nabati dari minyak kamandrah adalah senyawa piperine. Piperine adalah suatu alkaloida piperidine yang bersifat toksik yang biasa digunakan sebagai insektisida. Senyawa golongan piperidine yang telah diteliti sebagai pembunuh nyamuk A. aegypti. Selain itu minyak biji kamandrah mempunyai potensi tinggi sebagai larvasida dengan nilai LC 50 dan LC 90berturut

-turut 25,98 ppm dan 164,80 ppm. Penggunaan konsentrasi minyak biji kamandrah 0,3-0,5% dapat menghambat penetasan telur (ovisida) dan menurunkan jumlah pellet akan telur pada ovitrap (anti-oviposisi) nyamuk A. aegypty dan A. Albopictus.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL), yang terdiri atas 6 perlakuan yang diulang sebanyak 3 kali. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu evaporator, blender, neraca digital, gelas kimia, labu erlenmeyer, gelas ukur, batang pengaduk, penyaring maserasi, suntikan, kamera, Stop watch, Pisau cutter, kotak (sebagai tempat serangga uji). Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu biji kamandrah (Croton tiglium L), etanol 95%, Alkohol 70%, kertas saring, kertas label, kain kasa, tissue, karet gelang, aquades dan kepik cokelat pengisap polong kacang panjang (Riptortus linearis).

Sampel yang digunakan adalah biji kamandrah (Croton tigliumL) yang diperoleh dari Desa Labuan Panimba Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah. Jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimen dan Sampel diekstraksi dengan menggunakan metode maserasi menggunakan pelarut etanol yang diujikan pada kepik cokelat

(Riptortus linearis) dengan konsentrasi ekstrak yakni : 0,1%, 0,5%, 1%, 1,5% dan 2%.

Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil perhitungan jumlah serangga yang mati, dimasukkan ke dalam tabel. Data yang diperoleh diolah secara statistik melalui analisis varian (ANAVA) dengan model matematika menurut Adji Sastrosupadi, (1999) sebagai berikut:

Keterangan:

Yij = Respon / nilai pengamatan dari

perlakuan ke-i dan ulangan ke-j µ = Nilai tengah umum

Ti = Pengaruh perlakuan ke-i

∑i = Pengaruh galat percobaan dari perlakuan

ke-i dan ulangan ke-j

Selanjutnya rangkaian dari perhitungan ini dimasukkan ke dalam tabel 1 sidik ragam sebagai berikut:

Bila hasil Fhitung menunjukkan perbedaan

yang signifikan maka dilanjutkan dengan uji lanjut BNT (beda nyata terkecil). Formasi rumus BNT yang digunakan adalah :

䮐ኪ ኪ tot

Keterangan:

t = BNT tabel

r = Ulangan

KT = Kuadrat Tengah

Nilai Ftabel dilihat dalam tabel t pada

sumber keragaman dan untuk tingkat kepercayaan 5 % dan 1 %.

Dengan kriterian pengujian hipotesis :

a) Jika hasil Fhitung Ftabel berarti Ho ditolak

dan H1diterima.

b) Jika hasil Fhitung Ftabel berarti H0 diterima

dan H1ditolak.

Hasil Penelitian

Hasil Penelitian daya bunuh ekstrak biji kamandrah (Croton tiglium L) terhadap kepik cokelat pengisap polong kacang panjang (Riptortus linearis). Rata-rata mortalitas kepik cokelat (Riptortus linearis) pada pengujian berbagai konsentrasi ekstrak biji kamandrah (Croton tigliumL).

Tabel 2 Rata-rata mortalitas kepik cokelat (Riptortus linearis) 20 jam setelah perlakuan

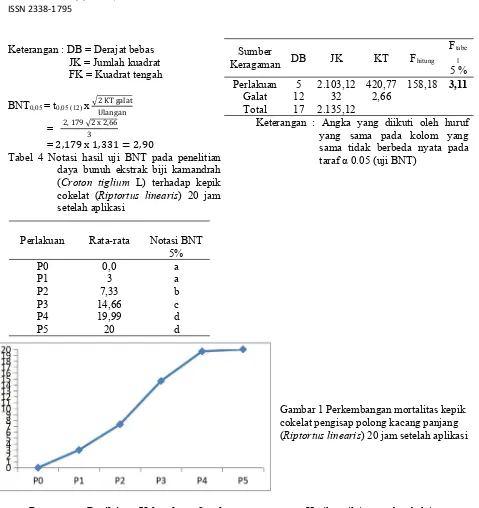

Tabel 3 Sidik Ragam pengamatan 20 jam setelah aplikasi

Sumber

Keragaman DB JK KT Fhitung 5 % 1 %Ftabel

Perlakuan t-1 JK P JKP/t

Keterangan : DB = Derajat bebas JK = Jumlah kuadrat FK = Kuadrat tengah

BNT0,05= t0,05 (12)x KT galat Ulangan = , 1793 x ,66

= ,179 x 1,331 ,90

Tabel 4 Notasi hasil uji BNT pada penelitian daya bunuh ekstrak biji kamandrah (Croton tiglium L) terhadap kepik cokelat (Riptortus linearis) 20 jam setelah aplikasi

Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada taraf α 0.05 (uji BNT)

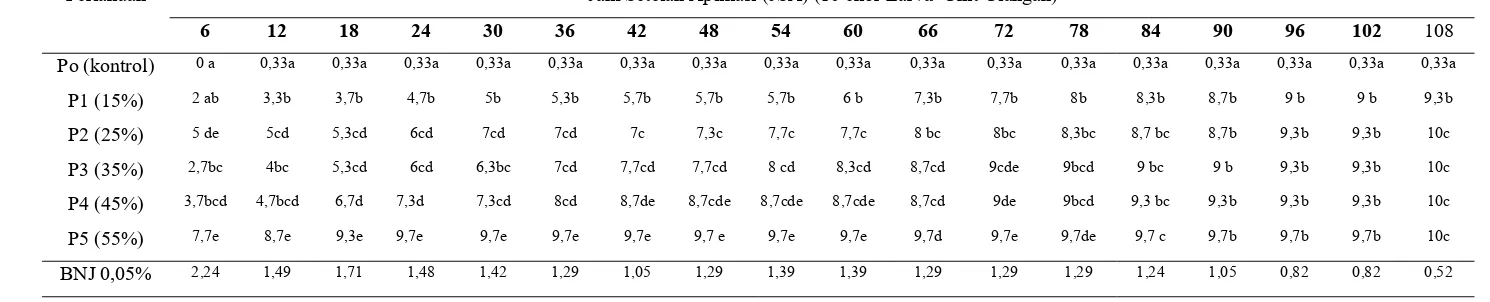

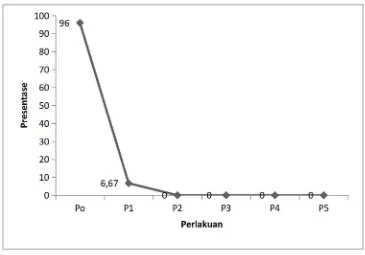

Gambar 1 Perkembangan mortalitas kepik cokelat pengisap polong kacang panjang (Riptortus linearis) 20 jam setelah aplikasi

Persentase Penilaian Kelayakan Sumber Belajar dalam Bentuk Poster oleh ahli Isi, ahli Desain dan ahli Media

Berdasarkan hasil perhitungan presentase penilaian kelayakan sumber belajar dalam bentuk poster . Hasil penilaian sumber belajar tentang poster yang dilakukan oleh ahli isi (dosen menyatakan bahwa sumber belajar berupa poster tersebut layak digunakan sebagai sumber belajar dan dapat menunjang proses pembelajaran jumlah persentase yang diperoleh adalah 68%.

Hasil penilaian sumber belajar tentang poster yang dilakukan oleh ahli desain (dosen menyatakan bahwa sumber belajar berupa poster tersebut layak digunakan sebagai sumber belajar dan dapat menunjang proses pembelajaran jumlah persentase yang diperoleh adalah 86,66%.

Hasil penilaian sumber belajar tentang poster yang dilakukan oleh ahli media (dosen menyatakan bahwa sumber belajar berupa poster tersebut cukup layak digunakan sebagai sumber belajar dan dapat menunjang proses Sumber

Keragaman DB JK KT Fhitung

Ftabe l

5 % Perlakuan 5 2.103,12 420,77 158,18 3,11

Galat 12 32 2,66

Total 17 2.135,12

Perlakuan Rata-rata Notasi BNT 5%

P0 0,0 a

P1 3 a

P2 7,33 b

P3 14,66 c

P4 19,99 d

pembelajaran jumlah persentase yang diperoleh adalah 72,85%

Persentase Penilaian Kelayakan Sumber Belajar dalam Bentuk Poster oleh Kelompok Mahasiswa

Setelah dilakukan validasi oleh tim ahli/dosen yang meliputi ahli isi, ahli desain dan ahli media. Selanjutnya sumber belajar dalam bentuk poster ini dinilai oleh kelompok mahasiswa yang berjumlah 29 orang. Penilaian sumber belajar yang dilakukan oleh mahasiswa, dimana bahwa sumber belajar berupa poster tersebut layak digunakan sebagai sumber belajar dan dapat menunjang proses pembelajaran jumlah persentase yang diperoleh adalah 78 %.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ekstrak biji kamandrah (Croton tiglium) dapat mematikan kepik cokelat pengisap polong kacang panjang (Riptortus linearis) dalam waktu 20 jam setelah aplikasi pada perlakuan P5 (konsentrasi 2%) daya bunuh 100%, P4 (konsentrasi 1,5%) daya bunuh 98,33% Sedangakan pada perlakuan P3 (konsentrasi 1%) daya bunuh (73,33%), P2 (konsentrasi 0,5%) daya bunuh (36,66%) dan P1 (konsentrasi 0,1%) daya bunuh (15%) Sedangkan P0 (0%) sebagai kontrol tidak menimbulkan mortalitas pada kepik cokelat pengisap polong kacang panjang (Riptortus linearis) hingga pengamatan 20 jam setelah aplikasi.

Berdasarkan hasil rata-rata dari pengaruh pemberian ekstrak biji kamandrah (Croton tiglium

L) terhadap kepik cokelat pengisap polong kacang panjang (Riptortus linearis) yang dianalisis menggunakan ANAVA menunjukkan hasil yang berbeda nyata, maka dilanjutkan dengan uji lanjut BNT 5% yang dimasukkan kedalam sidik ragam menunjukkan hasil yang signifikan maka dilanjutkan dengan notasi BNT 5% diketahui bahwa P5 dan P4 tidak berbeda nyata kecuali terhadap P3, P2, P1 dan P0. Keadaan demikian memberikan gambaran bahwa dengan perlakuan konsentrasi biji kamandrah yang tinggi cenderung akan berpengaruh dengan daya bunuh tehadap kepik cokelat (Riptortus linearis) yang tinggi pula. hal ini disebabkan oleh senyawa aktif dominan yang terdapat dalam minyak biji kamandrah yang diprediksi sebagai larvasida nabati adalah

piperidine [1-(1-oxo-3-phenyl-2-propynyl)], 1,4-naphtho- quinone, dnoc, butacarboxim, 2,3,6-trichlorphenol, dan propamocarb dengan menggunakan GC-MS. Roufiq, dkk (2008), menyatakan bahwa Senyawa aktif yang terkandung dalam ekstrak biji kamandrah (Croton tiglium L) antara lain saponin, tanin dan steroid bersifat antifeedant. hal tersebut sesuai dengan pendapat Rosyidah, (2007) bahwa saponin bersifat sebagai racun dan antifeedant pada kutu, larva, kumbang dan berbagai serangga lain. Sejalan dengan hal tersebut Purba, (2007) yang mengatakan bahwa peningkatan dosis berbanding lurus dengan peningkatan bahan racun tersebut, sehingga daya bunuh semakin tinggi untuk membunuh larva.

Senyawa kimia pertahanan tumbuhan merupakan metabolik sekunder atau aleokimia yang dihasilkan pada jaringan tumbuhan dan dapat bersifat toksit, menurunkan kemampuan serangga dalam mencerna makanan dan pada akhirnya mengganggu pertumbuhan serangga. Senyawa kimia pertahanan tumbuhan meliputi saponin, terpenoid dan flavonoid (Ishaaya, 1986; Howe dan Westley, 1988 dalam Nursal dan Etti, 2005).

Pengamatan yang dilakukan dengan melihat perilaku kepik cokelat pengisap polong kacang panjang (Riptortus linearis) yang telah terkontaminasi ekstrak biji kamandrah (Croton tiglium L) terlihat penurunan aktifitas gerak, makan, warna berubah menjadi hitam dan tubuh mulai kaku. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Thamrin dkk, (2007) bahwa gejala keracunan ditandai dengan menurunnya aktifitas makan, gerakkannya mulai melemah yang mengakibatkan kematian. Selain itu racun yang terkandung dalam ekstrak biji kamandrah (Croton tiglium L) dapat terserap melalui dinding tubuh, dalam hal ini menunjukkan bahwa ekstrak biji kamandrah (Croton tiglium L) berfungsi sebagai racun kontak. Dari hal tersebut menurut Lu, (1995) bahwa kulit umumnya impermeabel dan merupakan batas yang memisahkan organisme dari lingkungannya dan zat-zat yang terserap melalui kulit dalam jumlah besar akan menimbulkan efek sistemik.

biji kamandrah (Croton tigliumL) pada perlakuan P5 sudah mampu membunuh kepik cokelat pengisap polong kacang panjang (Riptortus linearis) hingga 100% dan P4 sudah mampu membunuh 98,33% dari total populasi serangga uji. hal ini sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan Prijono, (1994) bahwa suatu ekstrak dikatakan efektif bila perlakuan ekstrak tersebut dapat mengakibatkan tingkat kematian >90%.

Mortalitas kepik cokelat pengisap polong kacang panjang (Riptortus linearis) rendah yang mengalami peningkatan yang tidak relatif tinggi dengan menggunakan ekstrak biji kamandrah (Croton tiglium L) pada P1 konsentrasi 0,1%, P2 konsentrasi 0,5% dan P3 konsentrasi 1%. Hal ini sesuai dengan pernyataan Prijono, (1999) bahwa ekstrak yang tidak aktif pada konsentrasi rendah mungkin disebabkan karena senyawa yang terkandung didalamnya kurang aktif atau senyawa tersebut sebenarnya cukup aktif tetapi kandungannya rendah.

Secara umum dapat dilihat bahwa pada semua konsentrasi ekstrak biji kamandrah (Croton tiglium L) yang digunakan tidak semua kepik cokelat pengisap polong kacang panjang (Riptortus linearis) yang terbentuk dapat berhasil berkembang menjadi imago. Sesuai dengan Corbet, (1984) yang menyatakan bahwa setiap individu dalam suatu populasi berbeda kecepatan dan cara untuk menetralisir racun yang termakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Ardiansyah dkk, (2002) menyatakan bahwa meningkatnya angka mortalitas anakan dapat disebabkan karena kondisi masing-masing larva kurang seragam dalam merespon efek toksik ekstrak, sehingga penyerapan yang terjadi secara perlahan-lahan akan menyebabkan detoksifikasi. Konsentrasi ekstrak yang lebih tinggi mengandung senyawa aktif yang lebih banyak, sehingga keberhasilan terbentuknya pupa dan imago lebih sedikit.

Pada organisme kecil, senyawa aktif dapat lebih cepat mencapai bagian sasaran dalam konsentrasi yang cukup untuk menimbulkan keracunan dibandingkan organisme yang lebih besar. Organisme muda umumnya lebih peka terhadap aktivitas toksik kimia. Dalam banyak hal, ini berhubungan dengan organ atau fungsinya yang belum sempurna untuk proses fisiologi tertentu sehingga metabolisme zat berada dalam tingkat yang tinggi (Ardiyansyah dkk, 2002).

Sistem kerja senyawa yang terkandung dalam ekstrak biji kamandrah (Croton tiglium L) mengakibatkan gangguan perkembangan serangga sehingga terjadi kematian sebelum menjadi imago. Oka, (1995) menyatakan bahwa hambatan dari senyawa-senyawa yang bersifat toksik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan terjadi pada sistem kerja yang mengatur perkembangan dan metamorfosis serangga.

Dari hasil tersebut biji kamandrah (Croton tiglium L) memiliki potensi sebagai insektisida pada kepik cokelat pengisap polong kacang panjang (Riptortus linearis) hal ini sesuai dengan Iswantini, dkk (2009) berdasarkan hasil uji fitokimia bahwa dari semua bagian tanaman kamandrah (Croton tiglium L) biji kamandrah yang paling banyak mengandung alkaloid yang merupakan senyawa yang berpotensi sebagai larvasida.

Implementasi Dalam Bentuk Sumber Belajar

Belajar merupakan kebutuhan setiap manusia terutama pelajar. Belajar yang menyenangkan biasanya didukung oleh berbagai faktor diantaranya ialah informasi yang menarik. Menariknya suatu informasi didapatkan melalui pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi penelitian berdasarkan fakta yang ada di lingkungan sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Untuk itu diperlukan sumber belajar yang baik dalam proses transformasi ilmu pengetahuan. Sumber belajar memiliki peranan penting dalam menunjang kualitas proses belajar mengajar. Sumber belajar juga mampu memotivasi siswa dalam mencari ilmu,

memberikan pengalaman dalam rangka

pemecahan permasalahan serta mempermudah siswa dalam memahami materi yang disampaikan. Salah satu klasifikasi sumber belajar menurut Nana, (1989) yaitu sumber belajar tercetak berupa poster yang sedang berkembang saat ini.

tim ahli, yaitu ahli isi, ahli desain dan ahli media untuk mengetahui kelemahan kelemahan dari poster tersebut dan selanjutnya diperbaiki. Desain media pembelajaran yang telah diperbaiki kemudian diujicobakan kepada mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi sebanyak 29 orang. Berdasarkan hasil penilaian poster yang dilakukan oleh mahasiswa menyatakan bahwa sumber belajar berupa poster tersebut layak digunakan sebagai sumber belajar dan dapat menunjang proses pembelajaran dengan persentase 78%.

Peresentase kelayakan yang didapatkan diharapkan mampu memenuhi peran sumber belajar dalam proses pembelajaran bagi peserta didik seperti yang diungkapkan Suhardi, (2012) yaitu (1) membangkitkan produktivitas pembelajaran dengan cara mempercepat proses belajar, menggunakan waktu secara lebih baik, mengembangkan gairah belajar, memberikan kegiatan lebih ke arah individual dan memberikan kesempatan untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. (2) memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pengajaran dengan cara perencanaan secara lebih sistematik dan pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi penelitian berdasarkan fakta yang ada di lingkungan. (3) Lebih memantapkan pengajaran dengan cara meningkatkan kemampuan dengan fasilitas berbagai media komunikasi, penyajian informasi dan data lebih konkrit dan mengurangi sifat verbalistik dan abstrak dengan kenyataan yang nyata.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap konsentrasi menunjukkan daya bunuh yang berbeda, dalam waktu pengamatan 20 jam setelah aplikasi adalah: 1. Ekstrak biji kamandrah (Croton tiglium L)

dapat membunuh kepik cokelat pengisap polong kacang panjang (Riptortus linearis) 2. Ekstrak biji kamandrah (Croton tiglium L)

efektif membunuh kepik cokelat pengisap polong kacang panjang (Riptortus linearis) pada konsentrasi 1,5% dan 2%. Dengan semakin tinggi konsentrasi ekstrak yang diberikan, semakin tinggi pula peresentase sdaya bunuhnya.

3. Hasil penilaian sumber belajar dalam bentuk poster yang dilakukan oleh ahli isi, ahli

desain, ahli media dan kelompok mahasiswa tersebut layak digunakan sebagai sumber belajar dan dapat menunjang proses pembelajaran dengan peresentase 78% Saran

1. Untuk pengendalian kepik cokelat pengisap polong kacang panjang (Riptortus linearis) dapat menggunakan ekstrak biji kamandrah (Croton tigliumL) pada konsentrasi 1% - 2%. 2. Perlu dilakukan pengujian lanjutan mengenai daya bunuh ekstrak biji kamandrah (Croton tiglium L) dengan tingkat kematangan yang berbeda untuk hewan lain.

Daftar Pustaka

Ardiansyah, Wiryanto, dan Mahajoeno. E. (2002).

Toksisitas Ekstrak Daun Mimba

(Azadirachta indica A. Juss) pada Anakan Siput Murbei (Pomacea canaliculata L.) .

Jurnal Biosmart. 4(1): 29-34

Antonio, S., Maria, L., F. Salatino, Giuseppina, N. 2007. "Traditional Uses, Chemistry and Pharmacology of Croton species (Euphorbiaceae}'. Jurnal Braz. Chem Soc. Vol 18, No 1, 11-33, 2007.

Corbet, J.R.K., Wright, A.C. dan Baillie. (1984).

The Biochemical Mode of Action of Pesticides. London: Academic Press

Heyne K. (1987). Tumbuhan berguna indonesia. Jilid II jakarta. Badan litbang kehutanan. 1246p

Howe, F.H. dan Westly, L.C. (1988). Ecological relationshis of plant and animal. Oxford university press. New York. Pp. 29-38. Ishaaya, I. (1986). Nutritional and allelochemic

insect plan interaction reting to Digestion and food intake. Ed: Miller, J.R. & Miller, T.A.Insecta plan Interaction. Springer-yerlag New York. London.pp. 639-642 Iswantini, D., Rosman, R., Mangunwidjaja, D.,

Hadi, U.K., dan Rahminiwati. M.,.(2007).

Bioprospeksi Tanaman Obat Kamandrah (Croton tiglium L.) : Studi agrobiofisik dan Pemanfaatannya sebagai Larvasida Hayati Pencegah Demam Berdarah Dengue (Tahun Pertama). Laporan hasil penelitian KKP3T. Institut Pertanian Bogor bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Jakarta. 44p.(Tidak dipublikasi).

Adi Riyadhi.(2009).”Studi agrobiofisik Kamandrah (Croton tiglium L.) dan Penentuan potensi awal Kamandrah sebagai lasrvasida hayati Pencegah penyakit demam berdarah dengue” Jurnal llmu Pertanian Indonesia, 14 (2) : 83-90.

Kusnaedi. (1996). Pengendalian Hama Terpadu Tanpa Pestisida. Jakarta: Penebar Swadaya. Lu, F.C. 1995. Toksikologi Dasar, Azas, organ sasaran, Dan Penilaian Resiko. Edisi kedua (diterjemahkan oleh Edi Nogroho). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Mawan, Amanda, dan Herma amal. (2011). Statistika Demografi Riptortus linearis F. (Hemiptera: Alydidae) pada Kacang Panjang (Vigna sinensis L.). J. Entomol. Indonesia., Vol. 8, No. 1, 8-16

Nana, S. (1989).Teknologi Pengajaran.Bandung: Sinar Baru.

Nursal & Etti, S. S. (2005). Kandungan Senyawa Ekstrak Lengkuas (Loctuca Indica L.), Toksisitas & Pengaruh Subletalnya Terhadap Mortalitas Larva Nyamuk Aedes Aegypti L. (Laporan Hasil Penelitian Dosen Muda) http://library. usu. ac.id/download/fmipa/060004 49.pdf. Oka, I. N. (1995). Pengendalian Hama Terpadu

dan Implementasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Prijono, D. (1994). Pedoman Praktikum Teknik Pemanfaatan Insektisida Botanis. Bogor: IPB

Prijono, D. (1999). Prospek dan Strategi Pemanfaatan Insektisida Alami. Hal 1-7 Dalam : Dandang, B. W. Nugroho, & D. Prijono. (Penyunting). Bahan Pelatihan

Pengembangan dan Pemanfaatan

Insektisida Alami. Pusat Kajian Pengendalian Hama Terpadu. Institut Pertanian Bogor, Bogor

Purba, S. (2007). Uji Efektivitas Ekstrak Daun Mengkudu (Morinda citrifolia) Terhadap Plutella xylostella L. (Lepidoptera : Plutellidae) di Laboratorium. Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan. Hlm 29-35.

Rosyidah, A.(2007). Pengaruh Ekstrak Biji Mahoni (Swietenia macrophylla King) Terhadap Mortalitas Ulat Grayak (Spodoptera litura F.) Program Studi Pendidikan Biologi, Jurusan Pendidikan MIPA Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Roufiq,N,A,D,Mangunwidjaja,Suparno,O,Iswanti ni D. (2008). Optimasi proses ekstrasi biji Kamandrah (croton tiglium L.) dengan pengempaan dan identifikasi kandungan bahan aktifnya sebagai larvasida nabati pencegah penyakit deman berdarah dengue.

J. Tek. Ind. Pert. 21 (3), 154-162

Roufiq,N,A,D,Mangunwidjaja,Suparno,O,Iswanti ni D. (2011). Pengaruh tingkat kematangan buah terhadap aktivitas larvasida Dan sifat fisiko-kimia minyak Kamandrah (croton tiglium l.).Jurnal Litri. 17( 4):163 – 168

Sastrosupadi Adji. (1999). Rancangan percobaan praktis bidang pertanian edisi revisi.

Malang: Kanisuis

Siagian, M.H. dan M. Rahayu.(1999). Ethnobotanical study on Croton tiglium L. as traditional medicine and its development aspect in Bengkulu. Prosiding seminar hasil-hasil penelitian bidang ilmu hayat(16 September 1999). Pusat antar universitas Ilmu Hayat IPB. Bogor. 258-265p.

Suhardi. (2012). Pengembangan Sumber Belajar Biologi. Yogyakarta: UNY Press.

Thamrin, M., S. Asikin, Mukhlis dan A. Budiman. (2007).Potensi Ekstrak Flora Lahan Rawa Sebagai Pestisida Nabati. Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa. Laporan Hasil Penelitian Balittra. Hlm 35-54

Thamrin U. (2002). Tanaman Kemandah Pembunuh Jentik Nyamuk Demam Berdarah, Sinar Harapan 6 Februari 2002. [terhubung berkala] www.terranet.co.id. [25 Oktober 2015].

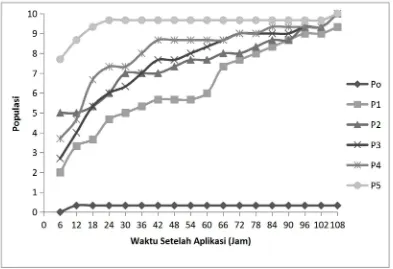

Tabel 1. Rata-rata mortalitas ulat daun bawang (Spodoptera exigua) pada pengujian berbagai konsentrasi ekstrak cerakin di Laboratorium 6 jam s/d 108 jam setelah aplikasi (JSA)

Ket :

Angka rata-rata yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak

berbeda nyata pada taraf uji BNJ 5% (0,05)

Perlakuan Jam Setelah Aplikasi (JSA) (10 ekor Larva/ Unit Ulangan)

6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108

Po (kontrol) 0 a 0,33a 0,33a 0,33a 0,33a 0,33a 0,33a 0,33a 0,33a 0,33a 0,33a 0,33a 0,33a 0,33a 0,33a 0,33a 0,33a 0,33a

P1 (15%) 2 ab 3,3b 3,7b 4,7b 5b 5,3b 5,7b 5,7b 5,7b 6 b 7,3b 7,7b 8b 8,3b 8,7b 9 b 9 b 9,3b

P2 (25%) 5 de 5cd 5,3cd 6cd 7cd 7cd 7c 7,3c 7,7c 7,7c 8 bc 8bc 8,3bc 8,7 bc 8,7b 9,3b 9,3b 10c

P3 (35%) 2,7bc 4bc 5,3cd 6cd 6,3bc 7cd 7,7cd 7,7cd 8 cd 8,3cd 8,7cd 9cde 9bcd 9 bc 9 b 9,3b 9,3b 10c

P4 (45%) 3,7bcd 4,7bcd 6,7d 7,3d 7,3cd 8cd 8,7de 8,7cde 8,7cde 8,7cde 8,7cd 9de 9bcd 9,3 bc 9,3b 9,3b 9,3b 10c

P5 (55%) 7,7e 8,7e 9,3e 9,7e 9,7e 9,7e 9,7e 9,7 e 9,7e 9,7e 9,7d 9,7e 9,7de 9,7 c 9,7b 9,7b 9,7b 10c

Gambar 1 Rata-rata mortalitas larva ulat daun bawang (

Spodoptera exigua

) pada

pengujian berbagai konsentrasi ekstrak cerakin

.

di Laboratorium 6

jam setelah aplikasi s/d 108 jam setelah aplikasi

individu (larva) dalam suatu populasi. Sesuai dengan Corbet dkk. (1984),

menyatakan bahwa setiap individu dalam suatu populasi berbeda kecepatan dan

cara untuk menetralisir racun yang termakan. Sejalan dengan hal tersebut

Ardiansyah dkk. (2002) juga menyatakan bahwa meningkatnya angka mortalitas

anakan dapat disebabkan karena kondisi masing-masing larva kurang seragam

dalam merespon efek toksik esktrak, sehingga penyerapan yang terjadi secara

perlahan-lahan akan menyebabkan detoksifikasi.

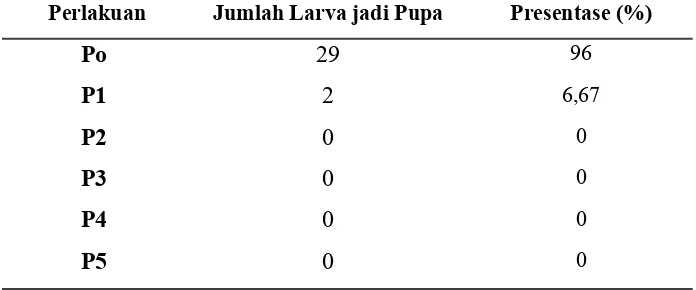

Selanjutnya pada pengamatan 108 JSA terlihat pada perlakuan P2, P3, P4,

dan P5 bahwa kematian larva

Spodoptera exigua

mencapai 100% sedangkan pada

perlakuan P1 kematian larva mencapai 28 ekor atau 93,3% dan pupa yang

terbentuk sebanyak 2 pupa (6,7%). Dan pada perlakuan P0 kematian larva

sebesar 1 ekor (3,33%) dan pupa yang terbentuk sebanyak 29 pupa (96,7%).

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2 dan Gambar 2

.Tabel 2 Hasil pengamatan jumlah larva yang berhasil menjadi Pupa pada 108 jam setelah aplikasi pada setiap perlakuan

Perlakuan Jumlah Larva jadi Pupa Presentase (%)